●第4章 电子在原子中的分布.

- 格式:doc

- 大小:85.00 KB

- 文档页数:6

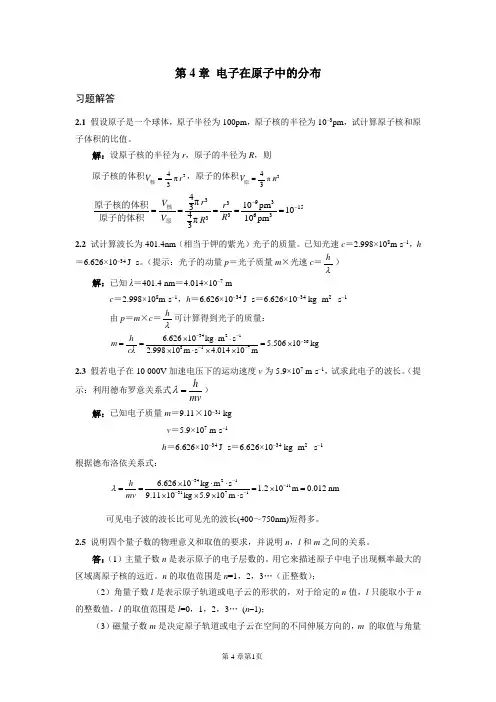

第4章 电子在原子中的分布习题解答2.1 假设原子是一个球体,原子半径为100pm ,原子核的半径为10–3pm ,试计算原子核和原子体积的比值。

解:设原子核的半径为r ,原子的半径为R ,则 原子核的体积34π 3r V =核,原子的体积34π 3R V =原 39331563334π 10pm 310410pm π 3r V r R V R --=====核原原子的体原子核的体积积 2.2 试计算波长为401.4nm (相当于钾的紫光)光子的质量。

已知光速c =2.998×108m·s –1,h=6.626×10–34 J· s 。

(提示:光子的动量p =光子质量m ×光速c =h λ) 解:已知λ=401.4 nm =4.014×10–7 mc =2.998×108m·s –1,h =6.626×10–34 J· s =6.626×10–34 kg ·m 2 · s –1由p =m ×c =hλ可计算得到光子的质量:3421368176.62610kg m s 5.50610kg 2.99810m s 4.01410mh m c λ-----⋅⋅⨯===⨯⨯⋅⨯⨯ 2.3 假若电子在10 000V 加速电压下的运动速度v 为5.9×107 m·s –1,试求此电子的波长。

(提示:利用德布罗意关系式h mvλ=) 解:已知电子质量m =9.11×10–31 kgv =5.9×107 m·s –1h =6.626×10–34 J· s =6.626×10–34 kg ·m 2 · s –1根据德布洛依关系式:34211131716.62610kg m s 1.210m 0.012nm 9.1110kg 5.910m sh mv λ-----⨯⋅⋅===⨯=⨯⨯⨯⋅ 可见电子波的波长比可见光的波长(400~750nm)短得多。

电子的分布规律电子的分布规律是指电子在原子或分子中的能级分布及其运动轨迹等。

电子是构成物质的基本粒子之一,它的运动状态直接决定了物质的性质和化学反应的进行。

本文将从电子在原子中的分布规律、能级分布模型以及电子云的形状等方面进行探讨。

首先,我们来看电子在原子中的分布规律。

原子由核和核外电子组成,核内的电子占据不同的能级,每个能级最多容纳一定数量的电子,遵循泡利不相容原理和洪特规则。

根据泡利不相容原理,每个能级的电子自旋方向必须相反。

洪特规则则决定了电子填充能级的顺序,即按照能级的能量递增顺序依次填充。

这些规律的存在使得原子电子始终保持着相对稳定的分布状态。

其次,我们来研究电子在原子中的能级分布模型。

著名的玻尔模型和量子力学模型可以解释电子的能级分布。

玻尔模型认为电子围绕原子核以距离很远的轨道进行运动,类似于行星绕太阳运动。

根据玻尔模型,电子的能量与轨道半径有关,不同轨道对应不同的能级。

然而,这个模型无法解释更准确的电子分布情况,因此量子力学模型被提出。

在量子力学模型中,电子的轨道状态用波函数来描述,即电子云的形状。

根据波动力学的思想,电子在原子中并不是按照经典轨道运动,而是存在一种概率分布,即电子云。

电子云表示了电子在某个特定能级附近的可能位置,它的形状决定了化学键的形成和原子的反应性。

具体来说,不同的轨道形状对应着不同的能级和电子分布图案,如s轨道呈球形分布,p轨道呈双球形分布等。

这些电子云形状的不同影响着原子之间的相互作用方式。

电子的分布规律不仅在原子中起着重要作用,也对分子和固体的性质产生重要影响。

在分子中,电子的分布决定着化学键的形成和分子的形状。

化学键的存在使得分子能够通过共价键或离子键相互连接,形成不同的化合物。

电子的分布规律决定了化合物的稳定性和化学性质。

在固体中,电子的分布规律更加复杂,涉及到多个原子间的相互作用和能带结构等。

电子在固体中的分布规律决定了物质的导电性、光学性质以及磁性等重要特性。

原子结构核外电子排布原子是构成物质的基本粒子,由原子核和核外电子组成。

原子的核心包含质子和中子,而电子则以轨道的方式绕核心运动。

核外电子的排布对原子的化学性质和化合能力产生重要影响。

以下是关于原子结构核外电子排布的详细介绍。

在经典的玻尔理论中,电子的排布被描述为沿不同轨道(也称为能级)绕核心旋转。

每个能级最多能容纳一定数量的电子,根据波尔理论,每个能级上的电子数量可以用以下公式计算:2n²(n为能级的编号)根据这个公式,第一能级(最靠近原子核的能级)最多可以容纳2个电子,第二能级最多可以容纳8个电子,第三能级最多可以容纳18个电子,以此类推。

这个公式说明了为什么特定能级上的电子数量不同。

然而,随着量子力学的发展,人们意识到玻尔理论只能部分解释原子结构。

量子力学描述了电子运动的波动性质,并引入了概率密度的概念,用来描述电子在不同位置出现的可能性。

根据量子力学,电子不能准确地被定位在轨道上的一些点上,而是存在于一个电子云中。

电子云是描述电子出现概率分布的三维区域,具有不同概率密度的区域对应着不同的轨道形状。

根据不同的轨道形状,电子的能量也不同。

主要能级被标记为1,2,3...,并由字母s,p,d,f等来表示不同的子能级。

每个主要能级的子能级又分别由s,p,d,f等轨道来区分。

s轨道是最基本的,是球形对称的,最多能容纳2个电子。

每个能级的第一个子能级都是s轨道,即1s,2s,3s等。

p轨道是具有 dumbbell(哑铃形)形状的轨道,并且在空间中有不同的方向。

每个能级的第二个子能级都是p轨道,即2p,3p,4p等。

每个p轨道最多能容纳6个电子。

d轨道是复杂的轨道形状,涉及到更多的区域和方向。

每个能级的第三个子能级都是d轨道,即3d,4d,5d等。

每个d轨道最多能容纳10个电子。

f轨道是更复杂的轨道形状,涉及到更多的区域和方向。

每个能级的第四个子能级都是f轨道,即4f,5f等。

每个f轨道最多能容纳14个电子。

高一化学知识点原子结构中的电子分布规律在高中化学学习的过程中,原子结构是一个重要的知识点。

电子分布规律是了解原子结构的基础,对于理解元素周期表、化学键和化学反应等方面都具有重要的作用。

本文将重点介绍高一化学知识点原子结构中的电子分布规律。

一、电子分布的基本原理根据量子力学理论,电子在原子中的分布有一定的规律。

首先,每个原子都有一组能量不同的轨道,每个轨道能容纳一定数量的电子,称为电子壳层。

电子壳层由内到外依次编号为1、2、3、4……。

其中第一壳层最靠近原子核,电子数最少,依次类推。

其次,每个壳层中存在不同的亚壳层,亚壳层由字母s、p、d、f表示。

s亚壳层最先填充,容纳电子数最少,其次是p亚壳层,然后是d 亚壳层,最后是f亚壳层。

每个亚壳层可以容纳的电子数分别为:s亚壳层-2个电子,p亚壳层-6个电子,d亚壳层-10个电子,f亚壳层-14个电子。

最后,每个亚壳层中的每一个轨道都可以容纳两个电子。

这是由泡利不相容原理决定的,即同一轨道上的两个电子的自旋量子数不能相同。

二、电子分布的填充顺序根据以上原理,我们知道电子分布的填充顺序是有规律的。

在填充亚壳层时,先填充能量较低的亚壳层。

在同一亚壳层内,先填充完一个轨道的电子,再填充下一个轨道的电子。

例如,对于第一壳层(1s)来说,先填充1s轨道的第一个电子,再填充1s轨道的第二个电子。

具体的填充顺序是:1s、2s、2p、3s、3p、4s、3d、4p、5s、4d、5p、6s、4f、5d、6p、7s……通过这种填充顺序,我们可以了解每个元素电子分布的规律,从而推导出元素的化学性质。

三、电子分布的周期性元素周期表是根据元素的电子分布规律而建立的。

在元素周期表中,水平行称为周期,垂直列称为族。

根据电子分布规律,我们可以看出,元素周期表中每一周期的最后一个元素的电子布局满足一个完整的壳层分布。

以第一周期为例,第一周期只有两个元素:氢和氦。

氢原子只有一个电子,电子分布为1s1;氦原子有两个电子,分布为1s2。

电子结构与原子的能级分布原子是构成物质的基本单位,而电子结构则是决定原子性质的关键因素之一。

电子结构不仅决定着原子的化学性质,也对于原子的能级分布产生重要影响。

本文将探讨电子结构与原子的能级分布之间的关系,并探讨一些与此相关的重要概念和理论。

一、原子结构原子由质子、中子和电子组成,其中质子和中子位于原子核内部,而电子则分布在原子核外围的轨道中。

原子的质量主要由质子和中子贡献,而原子的化学性质则主要由电子决定。

二、电子的能级及分布电子在原子中沿着不同的轨道运动,每个轨道都对应不同的能级。

能级越高,电子的能量越大。

根据量子力学理论,每个轨道最多容纳一定数量的电子,这个数量由一条著名的规则所决定,即泡利不相容原理。

泡利不相容原理指出,在同一个原子中,每个轨道最多只能容纳两个自旋方向相反的电子。

这意味着一个轨道中只能同时存在两个电子。

如果一个轨道中已经存在两个电子,我们称之为“满层”。

满层的特点是非常稳定,不容易发生反应。

三、壳层和亚层为了更好地描述电子的分布,我们引入了壳层和亚层的概念。

壳层代表着电子轨道的主要能级,通常用字母来表示,如K、L、M等;而亚层则代表了壳层下的更精细的能级划分,通常用字母加上数字(s、p、d、f)来表示,如2s、2p、3d等。

亚层的容量规则如下:- s亚层最多容纳2个电子- p亚层最多容纳6个电子- d亚层最多容纳10个电子- f亚层最多容纳14个电子壳层和亚层的容量规则使得我们可以清晰地描述原子中电子的分布情况。

四、电子排布的规则电子在原子中的排布遵循一系列的规则,主要有:1. 能级顺序规则:电子首先填充能级最低的轨道,然后逐渐向能级较高的轨道填充。

这意味着2s轨道会先于2p轨道被填充。

2. 能量最低规则:在同一个亚层中,s轨道的能级最低,p轨道次之,d轨道再次之,f轨道最高。

所以在填充电子时,会按照先填充s轨道,再填充p轨道,以此类推。

3. 泡利不相容原理规则:每个轨道最多容纳两个自旋方向相反的电子。

电子轨道排布电子轨道排布是指描述原子中电子分布的方式。

在原子中,电子会沿着特定的轨道运动。

这些轨道被分为不同的壳层,每个壳层可以容纳一定数量的电子。

在本文中,我们将探讨电子轨道排布的原理和规则。

首先,让我们回顾一下原子的基本结构。

原子由质子、中子和电子组成。

质子和中子位于原子的中心,形成了原子核。

电子则以固定的能级存在于原子核周围的轨道上。

电子轨道排布的原理源于量子力学的理论。

根据量子力学,电子不是按照经典物理学的轨道运动,而是存在于一系列的能级中。

这些能级被称为壳层,每个壳层包含着不同数量的子壳。

在每个壳层中,有不同数量的子壳,每个子壳能容纳不同数量的电子。

子壳由字母s、p、d和f表示,它们分别能容纳2、6、10和14个电子。

e.g. 2n^2规则第一层壳层只有一个子壳,被记作1s,可以容纳最多2个电子。

因此,第一层壳层可以被填满之后,原子就会变得更加稳定。

第二层壳层具有两个子壳,分别被记作2s和2p。

2s子壳可以容纳最多2个电子,而2p子壳可以容纳最多6个电子。

因此,第二层壳层总共可以容纳8个电子。

同样的方法可以用于更高的壳层。

例如,第三层壳层具有3个子壳,分别被记作3s、3p和3d。

3s子壳可以容纳最多2个电子,3p子壳可以容纳最多6个电子,而3d子壳可以容纳最多10个电子。

因此,第三层壳层总共可以容纳18个电子。

此外,还有更高的壳层存在,但它们的电子容纳能力更高,不再遵循简单的规则。

例如,第四层壳层具有4个子壳,分别被记作4s、4p、4d和4f。

4s子壳可以容纳最多2个电子,4p子壳可以容纳最多6个电子,4d子壳可以容纳最多10个电子,而4f子壳可以容纳最多14个电子。

因此,第四层壳层总共可以容纳32个电子。

此外,电子还会根据洪特规则进行填充。

洪特规则指出,电子倾向于填充低能级的壳层,然后填充同一壳层中的低能级子壳层,最后填充高能级的壳层。

这种填充顺序可以保证原子的稳定性。

总结一下,电子轨道排布遵循一定的规则。

第4章 电子在原子中的分布习题解答2.1 假设原子是一个球体,原子半径为100pm ,原子核的半径为10–3pm ,试计算原子核和原子体积的比值。

解:设原子核的半径为r ,原子的半径为R ,则 原子核的体积34π 3r V =核,原子的体积34π 3R V =原 39331563334π 10pm 310410pm π 3r V r R V R --=====核原原子的体原子核的体积积 2.2 试计算波长为401.4nm (相当于钾的紫光)光子的质量。

已知光速c =2.998×108m·s –1,h=6.626×10–34 J· s 。

(提示:光子的动量p =光子质量m ×光速c =h λ) 解:已知λ=401.4 nm =4.014×10–7 mc =2.998×108m·s –1,h =6.626×10–34 J· s =6.626×10–34 kg ·m 2 · s –1由p =m ×c =hλ可计算得到光子的质量:3421368176.62610kg m s 5.50610kg 2.99810m s 4.01410mh m c λ-----⋅⋅⨯===⨯⨯⋅⨯⨯ 2.3 假若电子在10 000V 加速电压下的运动速度v 为5.9×107 m·s –1,试求此电子的波长。

(提示:利用德布罗意关系式h mvλ=) 解:已知电子质量m =9.11×10–31 kgv =5.9×107 m·s –1h =6.626×10–34 J· s =6.626×10–34 kg ·m 2 · s –1根据德布洛依关系式:34211131716.62610kg m s 1.210m 0.012nm 9.1110kg 5.910m sh mv λ-----⨯⋅⋅===⨯=⨯⨯⨯⋅ 可见电子波的波长比可见光的波长(400~750nm)短得多。

2.5 说明四个量子数的物理意义和取值的要求,并说明n ,l 和m 之间的关系。

答:(1)主量子数n 是表示原子的电子层数的。

用它来描述原子中电子出现概率最大的区域离原子核的远近。

n 的取值范围是n =1,2,3…(正整数);(2)角量子数l 是表示原子轨道或电子云的形状的,对于给定的n 值,l 只能取小于n的整数值,l 的取值范围是l =0,1,2,3… (n –1);(3)磁量子数m 是决定原子轨道或电子云在空间的不同伸展方向的,m 的取值与角量子数l 有关,原子轨道或电子云在空间的取向是被限制在某些特定方向上的,对于给定的l 值,有2l +1个m 的取值,可以取从l 到-l 的所有整数,其中包括零,m的取值范围是m = 0,±1,±2,±3…±l;角量子数l 与磁量子数m 的关系(4)n,l和m之间的关系:●对于单电子体系,电子能量只与主量子数n有关,n值越大,电子的能量和轨道的能量就越高。

●而在多电子体系里,核外电子的能量既与n有关,又与l 有关,取决于n 和l 的取值,不能只决定于n值的大小。

当用主量子数n表示电子层时,角量子数l 就表示同一电子层中具有不同状态的分层,对于给定的主量子数n来说,就有n个不同的角量子数l,如下表所示:l不仅决定电子轨道运动的角动量,即电子云的形状,在多电子原子中,也影响着轨道的能量:①角量子数l 相同的能级,其能量大小由主量子数n决定,n 越大能量越高;如l = 2时,E3d<E4d<E5d<E6d …②主量子数n 相同,角量子数l 不同的能级,其能量随l 值增大而升高,n 相同,l不同的现象叫能级分裂;如n= 4时,E4s<E4p<E4d<E4f …③主量子数n和角量子数l 同时变动时,能级的能量次序变化比较复杂,这叫能级交错;如E4s<E3d<E4p,E5s<E4d<E5p,E6s<E4f<E5d<E6p●在没有外加磁场的作用时,磁量子数m与能量无关,如l=2时,d电子在空间虽然有五种不同的取向,但能量相同,称为简并轨道。

三种p轨道、七种f轨道同理也是简并的。

在外加磁场的作用下,不同空间取向的简并轨道,其角动量在磁场方向(Z方向)的分量不同,会发生能级分裂。

2.7 当主量子数n=4时,有几个能级?各能级有几个轨道?最多能容纳多少个电子?各轨道之间的能量关系如何?答:当主量子数n=4时,这一电子层中共有s、p、d、f四个能级;s能级有1个轨道,p能级有3个轨道,d能级有5个轨道,f能级有7个轨道;n=4这一电子层中最多能容纳32个电子(即s轨道能容纳2个,p轨道能容纳6个,d轨道能容纳10个,f轨道能容纳14个,共能容纳32个电子);对单电子或类氢离子体系,各轨道之间的能量关系为:4s=4p= 4d = 4f;对多电子体系,各轨道之间的能量关系为:4s <4p<4d <4f 。

2.8 什么是屏蔽作用?试用屏蔽作用说明同一主层中轨道的能级分裂现象。

答:在多电子原子体系中,既有原子核对电子的吸引作用,又有电子与电子之间的相互排斥作用。

这种电子对电子的排斥作用,相当于减弱了原子核电荷对电子的吸引作用。

这种现象就叫电子对电子的屏蔽作用。

对同一电子主层来说,离原子核越近的轨道受到其他电子的屏蔽作用就越小,离核越远、轨道形状越复杂的轨道受到的屏蔽作用越大。

从电子云径向分布图可知,在同一主层n中,n s比n p更靠近核,n p比n d更靠近核,电子的l 值越大,它受到内层电子的屏蔽作用就越大,于是各分层所受屏蔽作用大小的顺序是:n s <n p <n d <n f可见离原子核越近的电子受核电场的引力越强,势能越低,离原子核越远的电子受核电场的引力越弱,势能越高。

这就使得同一主层中各分层的电子能量不同,即产生能级分裂。

2.9 什么是穿透作用?试用穿透作用来说明原子轨道的能级交错现象。

答:原子中外层电子钻到内层空间而靠近原子核的现象,称为“穿透作用”或称“钻穿效应”。

从电子云径向分布图可知,在多电子原子体系中,外层电子云可以钻进原子实(原子实是原子中价电子层里面的原子实体)接近原子核,但各层电子接近原子核的程度是不同的。

在同一主层中,l越小的轨道,其电子云穿透到核附近的机会越多。

钻穿的结果是降低了其余电子对它的屏蔽作用,因此钻穿越深的电子受到的原子核电场引力也越大,轨道能量也就越低。

在第四周期元素,4s电子云钻进原子实如此之深,以至于受到了较大的核引力,使之能量小于3d,造成了所谓的能级交错现象:4s<3d<4p。

2.10 第4周期过渡元素Ti、V、Cr、Mn、Fe都有+2的低氧化态,它们的壳层电子结构分别是3d24s2、3d34s2、3d54s1、3d54s2、3d64s2。

为什么它们成键时首先使用的是4s电子,而不使用2个3d电子?答:因为原子被氧化失电子时,首先失去的是最外层电子(这与轨道填充时的次序不同,轨道填充时应首先填充的是能量较低的轨道,即先填4s轨道,而不是3d轨道),所以它们在成键时首先使用的是4s电子,而不是3d电子。

但有时次外层轨道在半充满(n p3、n d5、n f7)时有特殊情况。

2.12 某元素的原子序数为24,试问:(1)这种元素的原子中总共有几个电子?(2)它有几个电子层?有多少个能级?(3)它的外层电子的结构如何?它有几个价电子?(4)它是第几周期第几族的元素?(5)它有几个成单电子?答:(1)这种元素的原子中总共有24个电子;(2)它有4个电子层,n=1,2,3,4;有1s,2s,2p,3s,3p,3d,4s共7个能级。

即1s22s22p63s23p64s13d5;(3)它的外层电子的结构3d54s1,共有6个价电子;(4)它是第4周期第VIB族的元素Cr;(5)它有6个成单电子。

2.13 试排出下列原子序数诸元素的电子层结构:19、22、30、33、55、68答:19:1s22s22p63s23p64s122:1s22s22p63s23p6 3d24s230:1s22s22p63s23p6 3d104s233:1s22s22p63s23p6 3d104s24p355:1s22s22p63s23p6 3d104s24p64d105s25p66s168:1s22s22p63s23p6 3d104s24p64d104f125s25p66s22.14 碳原子的外层电子结构是2s22p2而不是2s12p3,为什么?为什么碳原子的两个2p电子是成单的而不是成对的?为什么铜原子的外层电子结构是3d104s1而不是3d94s2?答:对碳原子来说,因为2s能量远低于2p,2p轨道达到半充满时所降低的能量,不能弥补从2s到2p之间所升高的能量,故电子被优先排列到2s轨道中去,所以碳原子的外层电子结构是2s22p2而不是2s12p3。

根据洪特规则,电子在等价轨道中填充时,将尽可能以相同自旋分占不同的轨道,因为这种填充方式可以使原子的能量保持最低,所以碳原子的两个2p电子是成单的分占两个p 轨道,而不是成对的占据一个p轨道。

铜为第四周期元素,它的外层电子结构是3d104s1而不是3d94s2,因其3d轨道的能量只是略高于4s轨道。

根据洪特规则,等价轨道在全空(p0、d0、f0)、全充满(p6、d10、f14)和半充满(p3、d5、f7)时,其原子结构是比较稳定的。

当铜原子的3d轨道为全充满时,其所降低的能量要比不充满的3d9能量低,所以铜原子的外层电子结构是3d104s1而不是3d94s2。

2.15 试推测一个人工合成超重元素第114号元素的电子层结构,它是哪些元素的同类元素?答:首先按照电子填充顺序,把114个电子依次填入各轨道中去1s2 2s22p6 3s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f146d107p21 2 3 4 5 6 7 能级组由电子填充可知,按照能级组顺序,填充到第7能级组,故该元素属第7周期元素。

按照价电子层结构看,该元素的价电子层结构是7s27p2,故该元素是第IV A族元素的同类元素。

2.16 写出下列原子或离子的核外电子排布:Al和Al3+17Cl和Cl-26Fe和Fe3+ 29Cu和Cu2+ 80Hg和Hg2+13答:2.17 现有第4周期的A、B、C和D四种元素,已知它们的价电子数依次是1、2、2和7个,它们的原子序数按A、B、C和D的顺序增大,已知A和B的次外层电子数是8,而C和D的次外层电子数是18。

根据这些数据判断:(1)哪几种元素是金属元素?(2)哪几种元素是非金属元素?(3)哪一种元素的氢氧化物碱性最强?(4)这些元素之间能够形成什么类型的化合物?试写出化学式?答:根据已给数据可知A的电子层结构:1s22s22p63s23p64s1,是元素钾K;B的电子层结构:1s22s22p63s23p64s2,是元素钙Ca;C的电子层结构:1s22s22p63s23p6 3d104s2,是元素锌Zn;D的电子层结构:1s22s22p63s23p6 3d104s24p5,是元素溴Br;(1)A,B和C是金属元素;(2)D是非金属元素;(3)A的氢氧化物是KOH,碱性最强;(4)这些元素之间能够形成离子型的化合物KBr、CaBr2和共价型的化合物ZnBr2。