十大行业产能过剩状况一览

- 格式:pdf

- 大小:67.36 KB

- 文档页数:2

当前我国制造业面临的十大困境Ting Bao was revised on January 6, 20021当前我国制造业面临的十大困境改革开放以来,以市场换技术的方式,大量引进外资和技术,以解决我国经济社会快速发展的问题。

但付出的代价是国内市场被跨国公司抢占,出口利润被外商大量盘剥,而想要得到的高新技术特别是核心技术却是寥寥无几。

1创新能力不足改革开放以来,以市场换技术的方式,大量引进外资和技术,以解决我国经济社会快速发展的问题。

但付出的代价是国内市场被跨国公司抢占,出口利润被外商大量盘剥,而想要得到的高新技术特别是核心技术却是寥寥无几。

出口竞争力比较强的产品,主要是纺织品、服装、鞋类、玩具以及家电、电器元件、机电产品等,这些产品是低附加值产品,个别高新技术产品也主要是来料加工或来件组装产品。

在合资企业中,外商掌控着核心技术和销售渠道,我们一边要付出高昂的专利费,一边用低廉的劳动力制造外国品牌的产品,换来的是微薄的利润。

低廉产品、缺乏自主知识产权的产品,是我们在国际市场上的形象。

由于自主创新能力不强,事实上我们不是制造强国,而是替人打工意义上的制造大国。

2产品附加值低由于中国的法律制度缺乏对知识产权的严格保护,整个国家缺乏科技发明创新的土壤,绝大多数企业不注重科技研发,宁愿花钱买技术,用市场换技术,也不愿投入巨额资金、时间、人力资源持之以恒地进行科技研发,造成大部分企业缺乏核心竞争力,虽号称“制造业大国”,实际上相当于世界的加工厂。

比如东莞工厂制造一个芭比娃娃,出厂价只有1美元,生产企业几乎无利可图,而这1美元的芭比娃娃卖到美国的售销终端—沃尔玛的零售价是10美元。

10美元减掉1美元后的9美元就是通过整个大物流环节,包括产品设计、原料采购、仓储运输、定单处理、批发经营、终端零售六大物流环节所创造出来的。

以2007年为例,毛利可以高达40%,巨额利润都被具有研发与管理优势的跨国公司赚走了,而中国的企业只有“六加一”的“一”,没有“六”,生产再多也没有意义。

当前我国制造业面临的十大困境制造业作为中国经济的重要支柱,面临着日益加剧的挑战和困境。

本文将探讨当前我国制造业面临的十大困境,并提出相应的对策和建议。

一、高成本制约产能增长当前我国制造业的生产成本不断上升,包括人工成本、原材料成本以及能源成本等。

这对制造业的竞争力和利润率造成了负面影响。

因此,降低制造业成本是当前一个亟待解决的问题。

政府可以采取减税降费、提供人才培训等措施,降低制造业的经营成本,提升其竞争力。

二、技术水平滞后制约创新能力我国制造业的技术水平相对滞后,核心技术依赖进口,制约了制造业的创新能力和核心竞争力的提升。

加大对科技研发的投入,加强科技创新体系建设,培养和引进高端人才,加强与高校科研机构的合作,提升技术水平和创新能力,是解决这一问题的关键。

三、绿色环保压力增大随着环保意识的提高,制造业面临着更加严格的环保要求和压力。

改善环境污染,加强节能减排,推动绿色制造,已经成为制造业转型升级的必然要求。

政府可以加大对环保产业的支持,制定更为严格的环保标准和法规,引导企业加大环保投入,推动绿色制造的发展。

四、人工智能挑战传统产业人工智能技术的快速发展和应用,对传统制造业产生了巨大冲击和挑战。

大数据、云计算、物联网等新技术的应用,正在重塑制造业的生产方式和商业模式。

制造业要顺应时代发展趋势,积极发展和应用人工智能技术,提升智能制造水平,以应对竞争压力。

五、创新能力不足制约品牌建设我国制造业普遍面临创新能力不足的问题,品牌建设水平相对较低。

要提升制造业的品牌竞争力,必须加大对知识产权保护的力度,推动企业加强自主创新,注重品牌价值的塑造和传播,培育一批具有竞争力的知名品牌。

六、劳动力短缺影响发展随着我国经济的发展,制造业面临劳动力供给短缺的问题。

解决这一问题,政府可以加大对职业教育的投资,培养更多的技能型劳动力。

同时,鼓励企业加大对员工的培训和激励,提高员工的专业技能和综合素质,提升企业的竞争力。

我国产能过剩现状分析有效需求不足和产能过剩问题叠加,已经成为影响当前工业经济平稳运行的突出冲突。

工业产能过剩状况究竟有多严峻?是什么缘由导致的?有没有化解方法?产能过剩有多严峻?目前,产能过剩问题在大部分工业行业普遍存在。

据有关部门调查,今年上半年工业企业产能利用率不足79%,仍处于2022年国际金融危机以来的较低水平。

其中,钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等行业产能过剩状况尤为突出。

2022年底,钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶行业产能利用率分别仅为72%、71.9%、73.7%、73.1%和75%,明显低于国际通常水平。

同时,上述行业还有大量的在建、拟建项目,产能过剩冲突呈日益加剧之势。

工业产品供大于求,价格下行压力不断加大,企业普遍经营困难,亏损面扩大、效益下滑。

2022年,钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃行业企业亏损面分别为28.2%、34.9%、27.8%、35.7%;主营业务收入利润率分别为1.04%、-0.29%、6.63%、0.14%,同比分别降低1.37、3.64、4.68、3.82个百分点。

今年上半年,工业生产者出厂价格同比下降2.2%。

其中,1至2月份平均下降1.6%,3、4、5三个月分别下降1.9%、2.6%和2.9%,降幅逐月扩大。

6月份工业生产者出厂价格同比下降2.7%,连续第三个月环比下降 0.6%。

市场经济条件下,适度的产能过剩有利于发挥竞争机制的作用,然而现阶段我国部分行业的产能过剩已经超出正常的市场竞争范围。

这种状态持续进展下去,将严峻影响经济健康进展,还会引发系统性风险。

造成目前产能过剩的并非完全是市场因素,还有体制机制、管理方式、进展方式等深层次缘由。

一是一些领域的体制机制不完善扭曲了投资行为。

由于一些要素市场化改革相对滞后,市场配置资源的基础性作用没能有效发挥。

同时,一些地方通过低地价甚至零地价供地、税收减免、财政补贴、信贷扶持等方式招商引资,影响了企业的正常投资决策。

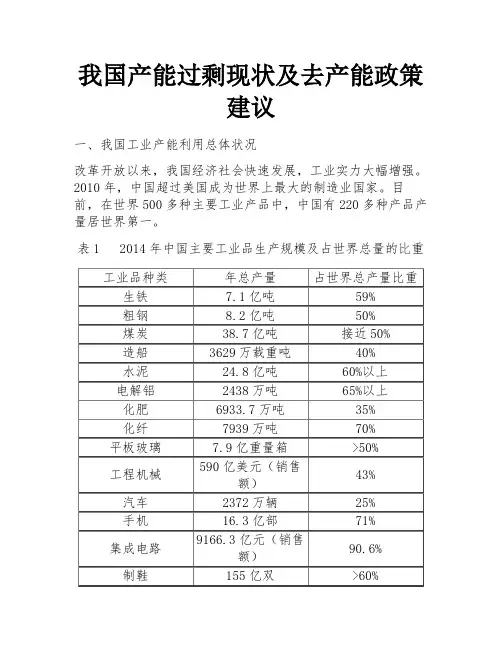

我国产能过剩现状及去产能政策建议一、我国工业产能利用总体状况改革开放以来,我国经济社会快速发展,工业实力大幅增强。

2010年,中国超过美国成为世界上最大的制造业国家。

目前,在世界500多种主要工业产品中,中国有220多种产品产量居世界第一。

表1 2014年中国主要工业品生产规模及占世界总量的比重数据来源:国家统计局、工信部和各行业协会2014年,我国工业总体产能利用率约为78.7%,处于近4年来的较低水平,不少行业的产能利用情况令人担忧。

据有关统计显示,我国有19个制造业行业产能利用率都在79%以下,有7个行业的产能利用率在70%以下,属于严重过剩状态。

产能利用率过低的行业范围已经从钢铁、煤炭、水泥、电解铝等传统行业扩展到光伏、多晶硅、风电等新兴产业。

按照国际通行标准,产能利用率超过90%为产能不足,79%-90%为正常水平,低于79%为产能过剩,低于75%为严重产能过剩。

据此判断,目前我国工业总体处于产能过剩状态,部分行业已经属于严重产能过剩。

二、主要产能过剩行业的状况(一)钢铁行业1996年,我国粗钢产量突破1亿吨大关,首次成为全球第一产钢大国,此后粗钢产量持续增加,国际钢铁协会数据显示,至2014年我国粗钢产量高达8.227亿吨,占世界总产量的50.0%,是日本粗钢产量的7.4倍,美国的9.3倍,印度的9.9倍,俄罗斯的11.6倍,巴西的24倍。

2015年我国粗钢产量为8.038亿吨,下降2.3%,近30年来首次出现下降。

从产能利用程度来看,粗钢产能过剩是全球性问题,我国情况更严重,2015年我国粗钢产能利用率仅为67.0%,较2010年下降15个百分点,比全球平均水平低约3个百分点,处于严重产能过剩状态。

表2 中国及全球粗钢产能利用率变化趋势(单位:%)数据来源:工信部、国际钢铁协会(二)煤炭行业根据《BP世界能源统计年鉴2015》,2014年,我国煤炭产量38.7亿吨,占世界总产量的46.9%,占世界总消费量的50.6%,均高居世界第一位。

中国9大产能过剩行业1、钢铁业钢铁制造行业产能过剩已经持续很多年,2007年前,粗钢产能利用率在83%以上,但2007年后产能利用率整体下了一个台阶,再也没有回到80%,即长期产能过剩的体现。

2、煤炭2010年煤炭行业最后的绝唱,从2010年至今的整整5年里,煤炭行业企业亏损面已高达80%左右,煤炭市场产能过剩,煤炭价格不断不跌造成。

2002 年,中国原煤产量仅为15亿吨,2011年时,中国原煤产量达到了35亿吨,截至2012年底,全国现有煤矿总产能约39.6亿吨,产能建设超前3亿吨左右。

3、平板玻璃平板玻璃是中国政府认定的五大严重产能过剩行业之一,中国已有290条平板玻璃生产线,当前库存正快速膨胀。

4、水泥水泥行业早在2003年就出现产能过剩的苗头,到2012年,新型干法水泥产量占水泥总产量已达到90%,在房地产业和重化工业快速发展的需求推动下,众多行业纷纷涌入水泥行业,产能过剩的风险不断积聚。

5、电解铝2013年,全国实际生产电解铝2194万吨,过剩率超过30%,产能过剩甚至超过了钢铁行业,铝价已经回到25年前的12000元/吨左右,但当时电价仅1毛多,人工成本和劳务材料等也大大低于当前,在这种情况下全国电解铝企业账面几乎很难赢利。

以现金成本计算,中国约有50%(合1100万-1200万吨)铝产能处在亏损状态,相当于全球总供应的25%左右,只有实际减产规模能够达到100万吨,铝价的中期前景才会转好。

6、船舶2006年中国造船业接单量首超日本,2007年迎来历史性一刻,造船订单与世界造船霸主韩国只有0.3%之差,中国造船业向世界"一哥"的目标一路狂飙,但从2008年第三季度开始,美国次贷危机像癌症细胞迅速在全球扩散,造船业受此影响进入"寒冬"。

7、光伏光伏产能过剩的一个悲剧是无锡尚德,2007年光伏产品在世界范围内得到广泛利用,这让刚刚起步的中国光伏行业看到了巨大的市场需求,四年以后,尚德产能达到全球第一,2010年,全球前五位的太阳能组建供应商来自中国的企业就占居4位,有100多个城市都在建光伏产业园,都在创千亿的光伏行业,最终埋下了破产的伏笔。

八个关键行业为何出现产能过剩中国工业领域多年来一直面临产能过剩的问题,产能过剩的影响波及数十个行业,对全球经济,尤其是中国的经济增长会造成长远损害,过去六年,中国产能过剩的情况持续恶化。

中国钢铁、铝和水泥行业的产能过剩规模集中反映了这一问题的严重性:中国的钢铁生产完全脱离了真实的市场需求,其产量超过日本、印度、美国和俄罗斯4个钢铁生产大国钢铁总产量的两倍;中国铝业有60%的产能遭遇负现金流;中国国家统计局和美国地质调查局数据显示,2022至2022年的两年间,中国生产的水泥与美国整个20世纪的水泥产量相当。

本文聚焦这一问题怎样影响8个关键行业,并分析这些行业出现产能过剩的具体驱动因素。

受调查的行业包括:粗钢、电解铝、水泥、化工、炼油、玻璃、造船、纸和纸板行业。

粗钢中国是全球第一钢铁生产大国。

荣鼎集团数据显示,2022年至2022年,全球钢产量增长57%,其中中国的贡献比例达到惊人的91%。

中国钢铁行业的产量超过世界总产量的一半,超过其后四大钢铁生产国日本、印度、美国和俄罗斯钢铁总产量之和的两倍。

中国钢铁行业之所以拥有如此巨大的产能,很大程度上是因为中国政府数十年来一直推行鼓励性产业政策,以实现这一“战略性”行业的繁荣发展。

直至2002年,中央政府仍对钢铁行业实行优惠政策。

探究过去十年中国钢铁产能急速扩张的原因,市场力量是不可忽略的因素。

经济增长(尤其在2022年金融危机之前)是钢铁行业发展的最强动力。

来自基础设施建设、房地产、机械和汽车行业的强劲需求和过高的市场预期推动钢铁价格大幅上涨。

产品价格高企在刺激大型钢企新建生产线的同时,还吸引众多中小企业进入钢铁行业。

中国钢铁行业的产能过剩主要有以下驱动因素:地方希望自给自足,导致全国产能翻倍;国有企业对盈利/亏损不敏感,小型/高污染/低效益钢厂在价格下跌时停产,市场回暖时又恢复生产;刺激的负面效应促使大型钢厂增加产能,并使政府希望关闭的中小型钢厂获得盈利能力;地方政府提供能源补贴。

玻璃制造行业产能过剩现状与发展对策近年来,随着工业化进程的加速和科技的不断发展,各行各业都在不断发展和壮大。

然而,随之而来的产能过剩问题也越来越突出,其中玻璃制造行业便是受到影响最大的行业之一。

本文旨在探讨玻璃制造行业目前的产能过剩现状以及其发展对策。

一、玻璃制造行业产能过剩现状玻璃制造是一项历史悠久的传统工业,其应用广泛,制品种类繁多,适用于建筑、日用、工业等领域。

目前我国玻璃制造业已经经历了多年的高速增长和规模扩张,至2020年已成为全球最大的玻璃生产国,但是,产能过剩问题一直困扰着该行业的健康发展。

产能过剩主要表现在以下几个方面:1. 产值增长快于需求增长:我国玻璃行业生产能力不断扩大,但需求增长却越来越缓慢。

2019年,我国玻璃制造行业产量达到4.26亿吨,而需求却只有3.63亿吨,产能利用率不足85%。

2. 企业规模扩张过快:随着市场竞争的加剧,许多玻璃制造企业不断扩大规模,加大投入,以期扭转盈利下滑的趋势。

但长期以来规模扩张已经导致市场供需失衡,形成了频繁的价格战。

3. 产品结构单一:当前多数玻璃企业依然是以生产大规模基础玻璃为主,形成产品同质化竞争,导致企业无法在技术创新和产品研发上实现突破。

二、玻璃制造行业发展对策面对产能过剩形势,玻璃制造企业必须找到新的发展突破口,实现转型升级。

以下是几点可供参考的发展对策:1. 转型升级:尽管玻璃制造是一项传统行业,但只有不断重视科技创新和转型升级才能实现更好的未来。

玻璃企业应该通过技术创新和产品研发不断进行转型升级,以适应市场需求。

2. 扩大流通渠道:具备产品竞争力的玻璃企业应该在市场上拓展销售渠道,扩大市场占有率,提高销售收入。

同时,在营销方面也要进行多元化,从而拓展市场空间。

3. 推动节能减排:玻璃行业是能源并存行业之一,因此推动节能减排是必要的。

企业可以采用节能技术、新型绿色化能源等手段提高能源利用效率,降低企业能源消耗和排放。

4. 建立环保机制:建立完整的环保机制对于玻璃制造企业的可持续发展也至关重要。

我国重点化工行业产能过剩分析摘要:分析了我国重点化工行业包括合成氨、尿素、磷肥、炼油、纯碱、电石、氯碱和甲醇产能过剩的情况,对产能过剩的形式、成因进行了讨论,提出了8项措施与建议。

关键词:合成氨,尿素,磷肥,炼油工业,纯碱,电石,甲醇,生产能力,述评十八大报告中指出:要化解产能过剩矛盾,就要“尊重规律、分业施策、多管齐下、标本兼治”。

要“消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批”。

1 产能有关术语的约定为了讨论问题的方便,对下述术语及其概念作如下约定。

1.1 产能分类有效产能指始终在开车的生产装置能力。

无效产能指停产两年以上的装置能力。

淘汰(转移)产能指已拆除的生产装置能力。

在建产能指在建设期间的产能,建设期通常2-4年,行业不同,年限不同。

缓建项目指建设期相应增加。

试车期通常半年到一年,试车期不是指财务分析章节的概念。

规划产能指在做前期工作的项目生产能力,通常指项目已做可研报告。

1.2 产能计算方法对于现有产能,通常是指装置的设计公称能力,不是装置最大生产能力。

很多装置进行了技术改造,按改造后能力计算,装置进行了多次技术改造,通常以能力最小的设备能力计算装置能力。

新投产产能:国外按月份计算当年有效产能,国内通常按满年计算。

在建产能:经核定符合行业准入条件后,或经过有关部门验收后,应列为有效产能。

规划产能:通常只做预测时参考。

1.3 产能过剩的判定经济学意义上的“产能过剩”是一个总量概念。

其产能指现有生产能力、在建生产能力和拟建生产能力的总和。

生产能力的总和大于消费能力的总和,即称之为产能过剩。

欧美等国家一般用产能利用率或设备利用率作为产能是否过剩的评价指标。

设备利用率的正常值在79%-83%之间,超过90%则认为产能不够,有超设备能力发挥现象。

若设备开工低于79%,则说明可能存在产能过剩的现象。

我国通常认为产量(需求量)/有效产能比值在80%-95%是正常状态;超过95%,属超负荷运行;小于80%,则属产能过剩。

钢铁业居产能过剩行业榜首据了解到,化解产能严峻过剩的冲突,已成为我国当前和今后一个时期推动产业结构调整的重中之重。

在国务院颁发《关于化解产能过剩冲突的指导看法》后,相关政府部门及行业纷纷出台针对性措施。

发改委、工信部召开联合会议,针对“化解产能过剩”提出总体工作方针。

目前,我国在水泥、电解铝、平板玻璃、钢铁和船舶五个方面产能过剩比较严峻。

中国钢铁工业协会公布的数据显示,今年前三季度,会员钢铁企业累计实现利润为113亿元,较去年同期有明显增长。

但销售利润率仅为0.41%,仍处于工业行业中的最低水平,钢铁主业仍旧徘徊在亏损边缘。

钢铁作为支柱性产业,产能过剩的问题已非一朝一夕。

该行业又位居国务院提到的化解产能过剩的五大行业之首,如何寻求有效途径化解产能过剩,成为钢铁企业当前的重要任务。

钢结构建筑成破局之道《指导看法》对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等五大行业化解产能过剩提出了一系列举措和目标。

其中,钢铁业要推广钢结构在建设领域的应用,提高公共建筑和政府投资建设领域钢结构使用比例,在地震等自然灾难高发地区推广轻钢结构集成房屋等抗震型建筑。

对此,杭萧钢构董事长单银木表示,钢结构建筑是绿色建筑的重要代表,国务院化解钢铁产能过剩的政策,给钢结构建筑产业带来了巨大的进展空间,也为许多钢结构企业带来了新的进展机遇。

数据显示,在美国、日本等发达国家,钢结构建筑面积占总建筑面积的40%以上。

在中国,这一比例不到5%。

分析人士指出,钢结构建筑绿色环保,削减了建筑垃圾和建设工地扬尘污染,具有战略储备价值。

在产能过剩的状况下,政策如此引导,是两全其美的选择。

“当下,房地产行业高速进展,建筑用钢需求量很大。

钢结构建筑的进展,不仅会对钢铁产能过剩起到缓解作用,还会以循环使用的方式,将钢铁资源储存起来,达到‘藏钢于建筑’、‘藏钢于民’的战略目的。

”杭萧钢构副总裁陆拥军表示。

公开资料显示,作为国内首家钢结构上市公司,杭萧钢构担当并通过了10项国家科研课题讨论;承建了200万平方米钢结构住宅产业化工程项目。

中国十大产能过剩行业状况一览中国十大产能过剩行业状况一览钢铁2005年底我国炼钢能力已达4.7亿吨,在建能力和拟建能力为1.5亿吨,2010年将达6亿吨以上,从需求来看,我国近期粗钢表观需求为3亿吨左右,2010年为3.2亿吨左右,如按在建和拟建项目匡算,炼钢产能约超过实际需求1.5亿吨以上。

电解铝2005年我国氧化铝生产能力为890万吨,电解铝生产能力达1070万吨,铝加工能力710万吨,电解铝生产总量为781万吨,产能平均利用率为75%左右。

出口未锻轧铝132万吨,铝加工材产量594万吨,据资料显示,近期电解铝的表观需求量为720万吨左右。

水泥2005年底,我国规模以上水泥企业共有5100多家,水泥生产能力高达13亿多吨。

目前水泥市场表观需求总量约为10.5亿吨左右,现有水泥产能比市场表观需求高出约2.5-3亿吨,水泥产能过剩率(剩余产能/总产能)达20%左右。

铁合金目前,我国共有铁合金生产企业1570家,总生产能力已达2213万吨。

2005年铁合金产量为1067万吨,国内消费总量为930万吨,出口量为174万吨,进口量为37万吨,表观需求量也只有1067万吨。

全国产能利用率仅为48%,部分地区企业产能利用率仅为30%。

焦炭我国炼焦总产能近3.2亿吨。

2005年我国焦炭总产量为2.3亿吨,2006年国内焦炭需求总量预计为1.85亿吨,今年表观需求总量约为2亿吨左右,焦炭产能高出表观需求总量1.2亿吨。

铜冶炼2005年我国全年铜产量为258万吨,其中利用国内铜精矿的产量仅为65万吨,仅占总产量的25%左右,75%左右是靠外国矿粉生产的。

目前在建、拟建铜冶炼项目总生产能力达205万吨,预计2007年底将形成370万吨铜冶炼生产能力。

汽车2005年底,我国仍有近120家整车组装企业,我国汽车行业总生产能力近1000多万辆。

按目前市场需求600多万辆计算,生产能力已超过实际需求约300万辆。

纺织我国现有纺锭已超7000万锭,比上世纪末压锭时的4500万锭又净增2500万锭以上。

钢铁等行业产能过剩情况据中国之声《新闻纵横》7时14分报道,今日(3日)上午10点,国家发改委将召开第三次部门联合信息发布会,介绍抑制部分行业产能过剩和重复建设,引导产业持续健康进展状况,在国家十部门剑指钢铁等六大行业,“围追堵截”产能过剩后,又将如何出拳?我们连线即将去参与这次信息发布会的记者冯雅。

主持人:我们留意到,今日的发布会,发改委和工信部将会重点介绍抑制钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能过剩的有关状况,那么这些行业的产能过剩状况毕竟有多严峻?记者:2022年我国粗钢产能6.6亿吨,需求仅5亿吨左右,约1/4的钢铁及制成品依靠国际市场。

在2022年和2022年我国钢铁行业出口还能有6千万吨左右,但是在今年,净出口只有几百万吨,不能出口的产能都要由国内消化,而国内需求还在低位,2022年上半年钢铁全行业完成投资超过1400亿元,目前在建项目粗钢产能5800万吨,多数是违规建设,如不准时加以掌握,过剩产能将接近2亿吨。

水泥行业:去年我国水泥产量是13.9亿吨,当年生产力量达到了19亿吨,目前在建水泥生产线200多条,新增产能超过2亿吨,假如这些生产线全部达产以后,形成的生产力量将达21亿吨,水泥产能过剩近3亿吨。

其实不仅仅是这些传统产业产能严峻过剩,据工信部新闻发言人朱宏任介绍,24个工业行业中,有21个行业产能过剩。

钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、风电设备等行业只不过是受到重点关注的产能过剩行业。

朱宏任曾说,这不是一般的过剩,而是一种投资冲动,没有顾及到整个市场状况下的严峻过剩。

据朱宏任透露,我国将进一步加大淘汰落后产能和兼并重组的步伐,目前工信部会同有关部门已经完成相关政策的初稿,正在征求其他部门的建议和看法,然后将上报国务院。

主持人:由国家发改委牵头组织的这种“抑制部分行业产能过剩和重复建设,引导产业持续健康进展”部门联合信息发布会是一个什么性质的发布会?记者:关于这个“部门联合信息发布会”,要追溯到今年8月26号召开的国务院常务会议,这次会议上强调,当前要重点加强对钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、风电设备等行业进展的指导,并提出了5点要求,其中最终一点就是加强行业产能及产能利用率的统一监测,“建立部门联合发布信息制度”。

十三大行业产能过剩突出来源:《中国经济周刊》2006年5月22日第17期作者:武在平祝剑锋我国部分行业的产能利用率大大低于国际公认的75%的水平。

鉴于近几年投资率逐年攀升,明显偏高,若供求结构不能进行有效调整,将会出现更加严重的产能过剩问题。

部分行业产能过剩目前钢铁、电解铝、铁合金、焦炭、电石、汽车、铜冶炼、水泥、纺织等行业存在比较严重的产能过剩问题,电力等行业也有产能过剩的趋势。

钢铁行业:2005年总产能4.7亿吨,只生产了3.7亿吨,产能过剩1亿吨。

目前还有在建能力7000万吨,拟建能力8000万吨。

电解铝行业:2005年电解铝行业总产能1030万吨,内需只有602万吨,外需102万吨,闲置产能达326万吨。

目前还有11个在建项目、14个拟建项目。

铁合金行业:到2005年9月底产能2213万吨,在建、拟建项目投产后,总产能将达到2497万吨,然而2005年内需仅1200万吨,目前开工率只有40%。

焦炭行业:2005年全国焦炭产量2.43亿吨,内需和外需共计2.32亿吨,产能超出需求0.11亿吨。

目前全国还有新建和扩建项目240个,焦炉390座,生产能力将增加1亿吨左右。

电石行业:2005年全国电石产量1042.6万吨,国内电石生产厂家生产装置平均开工率维持在60%左右。

目前在建、拟建项目还有1200万吨到2200万吨产能。

汽车行业:2005年汽车产量近800万辆,而销量只有570万辆。

目前已过剩两百多万辆,如果不对投资进行限制,“十一五”期末汽车产能可达2000万辆,比实际需求高出一倍多。

铜冶炼行业:到2005年底建设总能力达205万吨,是2004年底的1.3倍。

预计2007年底,产能将达370万吨,远远超过全国铜精矿保障能力和国际市场可能提供的铜精矿量。

如果不及时加强宏观调控,铜冶炼行业就会步电解铝的后尘。

水泥行业:2005年水泥产能12.87亿吨,产量10.38亿吨,剩余产能2.49亿吨。

国家发改委:九大行业产能过剩

佚名

【期刊名称】《建设机械技术与管理》

【年(卷),期】2006(19)1

【摘要】在近日举行的新闻发布会上,国家发展与改革委员会产业政策司司长刘治介绍促进产业结构调整等方面的情况回答了记者问。

【总页数】1页(P4-4)

【关键词】过剩;产能;行业;产业结构调整;新闻发布会;产业政策;国家发展;委员会【正文语种】中文

【中图分类】F120

【相关文献】

1.《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》——国家发改委等9部委文件摘要 [J],

2.国家发改委确定产能过剩行业结构调整重点 [J],

3.产能过剩背景下中国煤炭行业发展战略研究\r产能过剩背景下中国煤炭行业发展战略研究 [J], 梁俊涛

4.《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》——国家发改委等9部委文件摘要 [J],

5.国家发改委将继续严格控制烧碱等产能过剩行业 [J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。