临床合理用血

- 格式:ppt

- 大小:389.50 KB

- 文档页数:49

临床安全用血血液是人体重要的资源之一,能够救治疾病、保障手术成功。

然而,不合理的用血方式可能会导致安全问题,如输血反应、感染传播等。

为了确保临床安全用血,保护患者健康,以下将介绍血液安全用血的重要性、相关法规、常见的用血安全措施以及血液安全管理。

一、血液安全用血的重要性血液安全用血是指在提供足够的血液资源的同时,确保患者输血过程中不出现不良反应,维护其生命安全。

不合理的用血方式可能会导致输血反应,如过敏反应、发热、血液凝块形成等。

此外,输血还存在感染传播的风险,如传染性疾病的传播等。

因此,临床安全用血对于维护患者健康具有重要意义。

二、血液安全用血的法规和指导方针为了确保血液安全用血,许多国家和地区都制定了相应的法规和指导方针。

例如,美国的《安全和使用血液指南》明确规定了输血前必须进行详细的患者评估,确保用血的必要性和安全性。

此外,欧洲的《血液指南》也提出了严格的血液管理规范,包括血液筛查、标本采集和血液保存等方面的要求。

在中国,国家卫生健康委员会发布了《血液管理条例》,规范了临床输血的各个环节。

该《条例》明确了血液管理的责任分工、病人血液要求、血液采集和输血前的检查等方面的内容,确保了全国范围内血液安全用血的实施和监管。

三、血液安全用血的措施为了确保血液安全用血,临床医生和护士需要采取一系列的安全措施。

首先,临床团队需要详细了解患者的病情和用血需求,确保用血的必要性。

其次,血液标本的采集和处理也是非常重要的环节。

正确的标本采集方法和保存条件能够保证血液的有效性和安全性。

此外,在输血过程中,医务人员应严格遵守相关程序和操作规范。

输血管道的安全、输血速度的控制、患者观察与监测等都需要密切注意。

一旦出现异常情况,应立即采取相应的措施,确保患者及时得到救治。

四、血液安全管理血液安全管理是确保血液安全用血的关键环节。

医院应建立完善的血液管理机制,包括严格的血液质量控制、血液供应链管理、血液事故报告和事故分析等。

临床科室用血管理规定第一章总则第一条为了确保医院临床科室用血活动的规范化、科学化和安全性,依据相关法律、法规和规章的要求,制定本规定。

第二条本规定适用于医院临床科室用血的所有环节和参与人员,包括临床科室医务人员、护理人员、输血科工作人员以及其他相关人员。

第三条临床科室应加强对医院临床科室用血管理工作的组织和领导,建立完善的用血管理制度和操作规范,提高用血质量和安全性。

第四条临床科室应加强对医务人员的培训和教育,提高用血知识和技能,确保用血操作符合规定要求。

第五条临床科室应建立科学的用血评估制度,科学合理地开展血液检测、用血标本采集和血液储存管理工作。

第六条临床科室用血管理应积极开展质量控制和质量评价,提高用血质量和安全性。

第七条医院应建立健全用血安全检查机制,加强对临床科室用血活动的监督和检查,确保用血质量和安全性。

第二章用血审批和申请第八条临床科室用血应按照规定程序进行审批和申请。

第九条临床科室医务人员申请用血时,应填写用血申请单,注明患者姓名、住院号、临床诊断、用血指征、用血量、血液成分、输血速度以及特殊注意事项等内容。

第十条临床科室医务人员在填写用血申请单时,应根据患者的具体情况,对是否需要输血进行合理判断,避免滥用血液制品。

第十一条临床科室应建立严格的用血审批制度,审批人员应具有相应的专业知识和技能,并按照临床指南和标准进行审批。

第十二条临床科室应及时将用血申请单送至输血科,输血科应按照规定时间和程序进行审批和办理。

第十三条临床科室应加强对用血申请单的管理,建立完善的用血申请单档案,确保用血程序的规范和完整。

第三章血液采集和储存管理第十四条临床科室应加强对血液采集和储存管理的组织和领导,确保血液质量和安全性。

第十五条临床科室应根据患者的具体情况和用血指征,科学合理地选择血液成分,并按照规定程序采集。

第十六条临床科室应加强对血液采集过程的监督和检查,确保血液采集的规范和安全性。

第十七条临床科室应建立血液储存管理制度,配备适当的存储设备和设施,确保血液的储存质量和安全性。

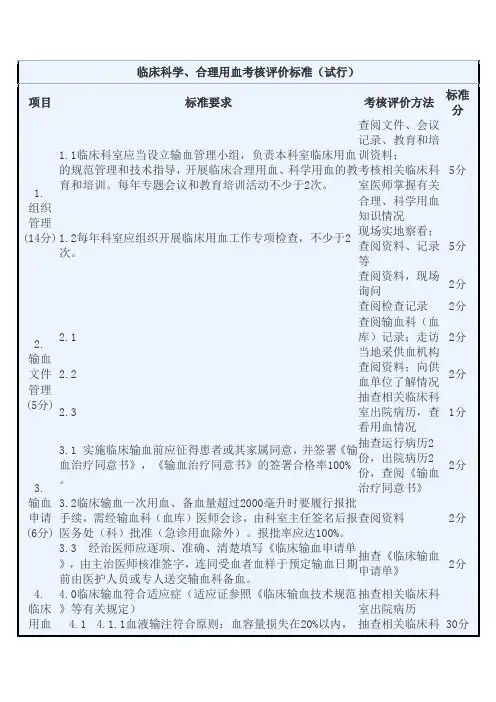

临床科学、合理用血考核评价标准(试行)项目 标准要求 考核评价方法 标准分1. 组织 管理 (14分) 1.1临床科室应当设立输血管理小组,负责本科室临床用血的规范管理和技术指导,开展临床合理用血、科学用血的教育和培训。

每年专题会议和教育培训活动不少于2次。

查阅文件、会议记录、教育和培训资料;考核相关临床科室医师掌握有关合理、科学用血知识情况 5分 1.2每年科室应组织开展临床用血工作专项检查,不少于2次。

现场实地察看; 查阅资料、记录等5分 查阅资料,现场询问2分 查阅检查记录 2分2. 输血 文件 管理 (5分) 2.1 查阅输血科(血库)记录;走访当地采供血机构 2分 2.2 查阅资料;向供血单位了解情况 2分 2.3 抽查相关临床科室出院病历,查看用血情况1分3. 输血 申请 (6分) 3.1 实施临床输血前应征得患者或其家属同意,并签署《输血治疗同意书》,《输血治疗同意书》的签署合格率100%。

抽查运行病历2份,出院病历2份,查阅《输血治疗同意书》2分 3.2临床输血一次用血、备血量超过2000毫升时要履行报批手续,需经输血科(血库)医师会诊,由科室主任签名后报医务处(科)批准(急诊用血除外)。

报批率应达100%。

查阅资料 2分 3.3 经治医师应逐项、准确、清楚填写《临床输血申请单》,由主治医师核准签字,连同受血者血样于预定输血日期前由医护人员或专人送交输血科备血。

抽查《临床输血申请单》 2分 4. 临床 用血 4.0临床输血符合适应症(适应证参照《临床输血技术规范》等有关规定) 抽查相关临床科室出院病历4.1 4.1.1血液输注符合原则:血容量损失在20%以内,抽查相关临床科30分(80分)外科输血(30分)使用晶体及胶体液;失血量达血容量20%~50%时,要加输一定量的红细胞;超过50%时还需输注新鲜冰冻血浆、白蛋白;超过总血容量80%以上时再加输血小板和冷沉淀。

室出院病历4.1.2 红细胞制品使用符合适应证。

合理用血制度引言合理用血制度是指在医疗机构中合理调配和使用血液及其制品的一种管理制度。

合理用血制度的目的是确保临床患者能够获得必要的输血治疗,同时有效避免输血相关的潜在风险和资源的浪费。

本文将介绍合理用血制度的重要性、原则以及其在临床实践中的应用。

一、合理用血制度的重要性合理用血制度对于医疗机构和临床患者来说都具有重要意义。

首先,对医疗机构来说,合理用血制度可以有效管理和规范医疗资源的使用,避免因无序输血而造成的资源的浪费。

其次,合理用血制度能够减少输血相关的风险,如输血反应、病毒感染等,提高临床输血的安全性。

最后,合理用血制度还能促使医疗机构提高对血液及其制品的合理调配,确保患者能够及时获得必要的输血治疗。

二、合理用血制度的原则1. 临床指征:合理用血制度要求医生在判断患者是否需要输血治疗时,必须仔细评估患者的临床状况,并根据相关指南和标准进行判断。

避免因主观判断或不必要的输血而增加患者的风险。

2. 血液及其制品的选择:合理用血制度要求医生在选择血液及其制品时应遵循相应的指南和标准。

尽量使用符合质量和安全要求的血液及其制品,确保输血过程中不会向患者传播潜在病原体。

3. 输血前的必要准备:在进行输血治疗前,医生需要对患者进行充分的准备,包括与患者沟通和说明输血的目的、可能的风险以及可能的输血反应等。

同时,还需对患者进行相关的实验室检查和评估,确保符合输血的适应症。

4. 输血过程的监测和评估:在实施输血治疗时,医生需要密切监测患者的生命体征和输血反应的发生情况,及时采取相应的措施。

同时,输血治疗后需要对治疗效果进行评估,以便根据需要进行后续的输血治疗。

三、合理用血制度的应用合理用血制度的应用需要医疗机构全面参与和配合。

首先,医疗机构应建立健全的管理机制,包括完善的规章制度、规范的流程和相关的培训措施。

其次,医疗机构应积极推动临床医生的培训和教育,提高其合理用血的意识和能力。

此外,医疗机构还应定期进行评估和监测,及时发现和解决合理用血中存在的问题。

合理用血评价制度1目的建立合理用血技术标准和评价程序,强化临床合理用血管理,减少不必要的输血,避免患者承担不必要的风险,节约血液资源。

2.范围本文件的执行部门/科室为医务部、输血科和开展输血治疗的临床科室(含麻醉科)等;执行人员主要包括医务部和输血科的分管人员、相关科室的临床医师。

适用于临床合理用血管理和评价工作。

3.术语、缩略语和定义合理用血:严格按照输血指征为患者进行输血治疗,该输血治疗应根据患者病情需要进行且无法用其他措施代替。

不可替代原则:只有通过输血才能缓解病情和治疗患者疾病时,才考虑输血治疗。

最小剂量原则:临床输血剂量应考虑输注可有效缓解病情的最小剂量。

个体化输注原则:临床医师应针对不同患者的具体病情制订最优输血策略。

安全输注原则:输血治疗应以安全为前提,避免对患者造成额外伤害。

合理输注原则:临床医师应对患者进行输血前评估,严格掌握输血适应证。

有效输注原则:临床医师应对患者输血后的效果进行分析,评价输注的有效性,为后续的治疗方案提供依据。

4.目标4.1全院合理用血率达到90%以上。

5.2全院合理用血水平逐步提升。

6.职责、权限和相互关系5.1临床医师负责按制度要求开展合理用血工作。

5.2临床用血质量与安全督查小组负责对临床合理用血情况进行监督检查。

5.3输血科负责对临床输血病例进行输血合理性评价。

5.4医务部负责对临床科室合理用血情况进行考核和公不O6.工作程序6.1医院用血管理委员会参照《内科输血》(WS/T622-2018).《全血及成分血使用》(WS/T623-2018)制订本院《临床合理用血技术标准》(SYS×-ZD-13∕FJ1)o临床科室可根据诊治病种和专业特点申请建立针对性的合理用血指标,经临床用血管理委员会讨论通过后报医务部发布实施。

6.2临床医师应严格执行《输血前检查制度》(SYSX-ZD-12).《临床输血前评估及输血后效果评价制度》(SYSX-ZD-13),依据本院临床合理用血技术标准并结合患者具体情况,遵循不可替代原则、最小剂量原则、个体化输注原则、安全输注原则、合理输注原则、有效输注原则为患者制订输血方案,开展输血治疗工作。

合理用血的名词解释血液无疑是人体中最重要的物质之一,它承载着氧气、营养物质和荷尔蒙等多种物质,维持着我们身体各个器官的正常运作。

然而,随着医学技术的进步和临床需求的增加,人们越来越意识到合理用血的重要性。

在这篇文章中,我们将对合理用血进行一次名词解释。

首先,我们需要明确合理用血的含义。

合理用血是指在医疗过程中,根据临床需要和患者的具体情况,科学合理地选择和使用血液及其制品。

合理用血不仅意味着使用血液的适当数量,还包括了节约血液资源、减少浪费和保障供应的方方面面。

合理用血的实践需要依靠现代医学的发展和相关的研究成果。

首先,临床医生需要准确评估患者的血液需求并制定合理的用血计划。

这个评估过程包括判断患者的血红蛋白水平、血细胞计数和凝血功能等指标,以及分析病情和手术复杂性等情况。

临床医生需要根据这些信息来判断是否需要输血,以及输多少血才能达到最佳疗效。

其次,合理用血还需要医院建立和遵守一套严格的输血管理制度。

这包括血液的采集、储存、运输和使用的各个环节都需要有相应的规范和流程。

这些措施旨在保证血液的质量和安全,同时最大限度地减少浪费和交叉感染的风险。

例如,血液的储存时间和温度需要控制在一定的范围内,以保证其有效性和可靠性。

此外,合理用血还需要医务人员进行深入的教育和培训。

医生和护士需要了解血液学的基础知识、输血原则和最新的研究成果。

他们需要学会正确评估患者的病情和血液需求,以及处理输血相关的并发症和不良反应。

通过提高医务人员的专业水平,可以进一步提高输血质量和安全性。

最后,合理用血还需要社会的支持和参与。

公众应该加强对血液捐献的认识和意识,积极参与无偿献血的活动。

这样可以保障血液供应的稳定性和充足性,降低对有限血源的压力。

同时,政府和医疗机构也需要制定相应的政策和措施,鼓励和支持无偿献血,提高捐献率。

总之,合理用血是一项涉及多方面的工作,它需要医务人员和社会各界共同努力。

合理用血可以减少血液资源的浪费、降低交叉感染的风险,同时提高血液的使用效果和治疗效果。

合理用血相关评价指标合理用血是指在医疗过程中合理利用血液及其制品,以确保患者得到最佳治疗效果的同时,最大限度地减少用血风险和资源浪费。

为了评估和指导临床实践中的合理用血,有一些评价指标被广泛应用。

本文将介绍几个常用的合理用血相关评价指标。

一、输血率输血率是衡量合理用血的重要指标之一。

它指的是在一定时期内,接受输血的患者所占的比例。

通常以百分比表示。

输血率的高低反映了临床上用血的频率和广度。

过高的输血率可能存在用血过度或不必要的情况,增加了患者的用血风险和医疗资源的消耗。

因此,合理控制输血率是保证合理用血的重要手段之一。

二、血液成分利用率血液成分利用率是指在输血过程中,实际用于治疗目的的血液成分所占的比例。

它反映了输血过程中是否存在血液浪费的情况。

合理用血应该最大限度地减少血液浪费,提高血液成分利用率。

通过血液成分利用率的评估,可以及时发现和纠正用血过程中的浪费现象,从而降低医疗资源的浪费。

三、输血指征符合率输血指征符合率是指临床上输血操作是否符合输血指征的比例。

输血指征是根据患者的具体情况和治疗需要确定的,包括血红蛋白水平、病情严重程度、手术类型等因素。

合理用血要求输血操作必须符合患者的实际需要,不能出于主观偏好或不必要的考虑。

输血指征符合率的评估可以及时发现和纠正不符合指征的输血行为,避免不必要的输血,减少用血风险。

四、术中回收率术中回收率是指在手术过程中回收和输回患者自身血液的比例。

术中回收可以减少对外源性血液的需求,降低用血风险和传染病的传播风险。

合理利用术中回收可以减少对血库血液的依赖,从而减少对血液资源的消耗,提高血液资源的利用效率。

五、血液管理指标血液管理指标包括输血前评估和输血后监测两个方面。

输血前评估包括患者的血液学检查、病情评估等,旨在评估患者是否需要输血以及输血的血液成分和数量。

输血后监测包括患者的血红蛋白水平、输血反应等,旨在评估输血的效果和安全性。

血液管理指标的合理应用可以及时发现和纠正用血过程中的问题,确保患者的用血安全和治疗效果。