蒲松龄和《聊斋志异》

- 格式:pptx

- 大小:1.77 MB

- 文档页数:37

蒲松龄聊斋志异描绘的官场百态“今日官宰半强寇”蒲松龄在《聊斋志异》中曾经借一位姓徐的商人同“夜叉国”人的对话,讨论了“官”是什么的问题。

“问:…何以为官?‟曰:…出则舆马,入则高堂;上一呼而下百诺;见者侧目视,侧足立;此名为官。

”(卷三,《夜叉国》。

以下凡引用《聊斋志异》者均只注篇名)这里对于官的描写,主要强调了他们安富尊荣、威风八面、颐指气使、睥睨群下的一面。

那么,这些声名显赫、位高权重的官员们的行径和作为,又是怎样的呢?“老龙舡户”讲的是出没于南海的一群江洋大盗,他们“以舟渡为名,赚客登舟,或投蒙药,或烧闷香,致客沉迷不醒;而后剖腹纳石,以沉水底”。

但历任有司,对报案者“竟置不问”,结果是“千里行人,死不见尸,数客同游,全无音信,积案累累,莫可究诘。

”直到朱徽荫“巡抚粤东”,才把那些江洋大盗缉捕归案,无数无头公案得以昭雪。

对此,蒲松龄发出了这样的感慨:“剖腹沉石,惨寃已甚,而木雕之有司,绝不少关痛痒,岂特粤东之暗无天日哉!”“彼巍巍然,出则刀戟横路,入则兰麝熏心,尊优虽至,究何异于老龙舡户哉!”(《老龙舡户》)这段话讲得很清楚,那些泥塑木雕一样对百姓痛痒不闻不问的官员,虽然“出则刀戟横路,入则兰麝熏心”,冠冕堂皇,灸手可热,其实同杀人越货的江洋大盗没有什么区别。

可惜的是,这样暗无天日的政治,并不只是粤东一地,而是具有相当的普遍性。

《成仙》中讲了这样一个故事:山东文登一位家道殷实的“周生”,因小事同“黄吏部”发生纠纷,黄仗势串通邑宰,将周生家的仆人“重笞”一顿。

周甚感不平,“欲往寻黄”。

周的一位好友“成生”力劝之,说了下面这样一段话:“强梁世界,原无皂白。

况今日官宰半强寇不操矛弧者耶?”把当时的官宰说成大半是不打旗号的强盗,由这些人来统治,世界当然就是非不分,黑白颠倒。

可惜周生不听,非要同邑宰去争个曲直,结果惹恼了邑宰,不仅把他抓了起来,“搒掠酷惨”,“绝其饮食”,还贿迫监狱中的“海寇”,“使捏周同党”,必欲置之于死地。

从《聊斋志异》看蒲松龄的亲情观1.引言1.1 概述《聊斋志异》是中国古代小说的经典之作,被誉为神魔鬼怪小说的巅峰之作。

该作品由清代作家蒲松龄创作,共收录了五十多个怪谈异闻的故事,涉及到人与妖、人与鬼、人与神等各种奇幻的故事情节。

然而,在这些奇异的故事背后,蒲松龄的亲情观念却贯穿始终。

本文的目的是通过分析《聊斋志异》中的亲情主题以及蒲松龄对亲情的态度和观点,来揭示蒲松龄对亲情的看法和思考。

通过对他的亲情观的总结,我们可以更好地理解《聊斋志异》这部作品的深刻内涵,同时也能够从中获得一些对于现实生活中亲情的启示。

在接下来的章节中,我们将从两个方面进行分析。

首先,我们将探讨《聊斋志异》中亲情主题的呈现。

通过分析小说中的具体情节和人物关系,我们将发现蒲松龄在作品中对于亲情的描绘和刻画非常丰富多样。

其次,我们将深入探讨蒲松龄对亲情的态度和观点。

通过分析他在作品中的语言和情感表达,我们将了解他对于亲情的思考和理解。

通过本文的探讨,我们将对蒲松龄的亲情观有更加全面深入的了解。

同时,我们也将从《聊斋志异》这部作品中发现一些对于现实生活中亲情的启示,这对于我们在当代社会中更好地对待和经营亲情关系具有一定的借鉴意义。

让我们一起深入研究,探寻蒲松龄的亲情观吧。

1.2文章结构文章结构是文章内容的组织框架,它有助于读者更好地理解和接受文章的观点。

本文按照以下结构展开讨论蒲松龄的亲情观:1.2 文章结构本文将按照以下方式展开对蒲松龄的亲情观的探讨:首先,我们将概述《聊斋志异》这部作品的背景和重要性,以便为后续讨论打下基础。

接下来,我们将分析《聊斋志异》中亲情主题的呈现方式,包括家庭亲情、亲人之间的情感联系以及亲情的力量等方面。

通过分析这些描写和情节,我们可以更好地理解蒲松龄对亲情的看法和态度。

然后,我们将进一步探讨蒲松龄在书中对亲情的观点,包括他对家庭责任、亲情关系的理解以及亲情与其他主题的关系等方面的阐述。

最后,我们将总结蒲松龄的亲情观,并探讨《聊斋志异》中亲情主题给我们带来的启示和思考。

从《聊斋志异》看蒲松龄的理想人格和价值取向[摘要] 蒲松龄以卓越的聪慧学识和非凡的艺术才能为后人留下了一部色彩斑斓的《聊斋志异》《聊斋志异》体现着鲜明广深的时代精神+具有超越时代、超越民族的艺术魅力。

自《聘斋志异》间世以来,历代的学人对其进行了多角度思考、评论、研究。

本文从哲学的角度。

重点通过《聘斋志异》来分析论述蒲松龄所追求的理想人格和人生价值取向[关键词] 柚斋志异》;理想人格;人生价值取向中国古代的思想家皆把“修身”摆在人生的首要位置,修身的目的是使人具备崇高的品德,形成完美的人格,如此才能立足于社会蒲松龄在《聊斋志异》中,通过生动的故事,阐发了他对人生的深切感悟。

自《聊斋志异》问世以来+历代的学人对其进行了多角度思考、评论、研究,但从哲学的角度进行的研究相对薄弱,本文拟从人生哲学的角度,就蒲松龄在《聊斋志异》中所表现出的理想人格和人生价值取向作一简要论述,以求证于方家。

一、孝悌“孝”是中国传统道德的最重要的范畴。

蒲松龄将推崇“孝”的《考城隍》列为《聊斋志异》的首篇,描写了宋焘被诸神录为河南一城隍,但宋公有老母需要奉养,故宋公“顿首泣日:‘犀膺宠命,何敢多辞?但老母七旬,奉养无人,请得终其天年’惟听录用。

神灵被其仁孝所感,“乃谓公:‘应即赴任;今推仁孝之心。

给假九年,及期当复相召。

”何守奇先生评日篇内推本仁孝,尤为善之首务。

”至孝感神,可得神灵之佑护,这是蒲松龄在许多篇章中表达的主题。

《孝子》中推崇了周顺亭事母至孝,割股肉为母治病的感人之举。

《陈锡九》描写了邳人陈锡九于万难之中,“乞食赴秦,以求父骨,”受尽屈辱,最终与父母在冥中相见。

《席方平》则刻画了席方平为父席廉伸冤,人冥司,卧以焦肉之床,辟以解身之锯;大冤未雪,万死难辞;最终讼之上帝殿下九王,冤终得伸的艺术形象。

并感叹道:“忠孝志定,万劫不移,异哉席生,何其伟也!””悌”是中国传统道德中的另一重要范畴,它所要求的是兄弟之间的友爱互助。

【课外阅读】蒲松龄写《聊斋志异》据同邑文人张元(清雍正三年)所撰《柳泉蒲先生墓表》载,聊斋著作有:《文集》四卷,《诗集》六卷,《志异》八卷;还有碑阴所附:“杂著”五册(《省身语录》、《怀刑录》、《历字文》、《日用俗字》、《农桑经》各一册),“戏”三出(《考词九转货郎儿》、《钟妹庆寿》、《闹馆》),“通俗俚曲”十四种(《墙头记》、《姑妇曲》、《慈悲曲》、《翻魔殃》、《寒森曲》、《琴瑟乐》、《蓬莱宴》、《俊夜叉》、《穷汉词》、《丑俊巴》《快曲》各一册,《禳妒咒》、《富贵神仙曲》后变《磨难曲》、《增补<幸云曲>》各二册)。

另外还有墓碑未载的部分编选与辑录作品等。

由于古人习惯于在自己的诗文等作品前冠以室名,因而蒲松龄的著作分别称为:《聊斋志异》、《聊斋诗集》、《聊斋文集》、《聊斋杂著》、《聊斋俚曲》、《聊斋戏》等。

《聊斋志异》是蒲松龄从20岁始至40岁基本成书,后又继续创作至暮年,历时40年完成的一部文言短篇小说集。

全书近500篇,内容皆搜抉奇怪,其中多狐鬼花妖与神仙故事,虽涉荒幻而断制谨严。

旨在针砭时弊,劝善惩恶,移风易俗,抒写孤愤。

其素材多取自于现实生活以及轶闻传说与个人感受。

如写明末清初战乱的《韩方》、《鬼隶》、《乱离》、《野狗》、《张氏妇》等篇以及为抚慰落魄书生与孤身塾师的《绿衣女》、《小谢》篇等。

《聊斋志异》广泛继承了古代神话、传说,汉魏六朝的史传、志怪,唐代传奇与宋元明各代白话小说创作的集大成者。

蒲松龄以狐鬼花妖神仙怪异作为表达思想感情的载体和手段,“使花妖狐魅,多具人情,和易可亲,忘为异类”(鲁迅语);兼采六朝志怪与唐代传奇之长,“用传奇法而以志怪”;博取史传文学、白话小说及戏曲文学等艺术技巧,将文言小说创作推向了最后一座高峰。

从作品内涵看,《聊斋志异》反映的社会生活层面很宽泛。

一介布衣寒儒蒲松龄不仅关注着上自皇帝下至地方官的吏治腐败,贪暴不仁,而且也关心着社会各阶层与世风、民瘼。

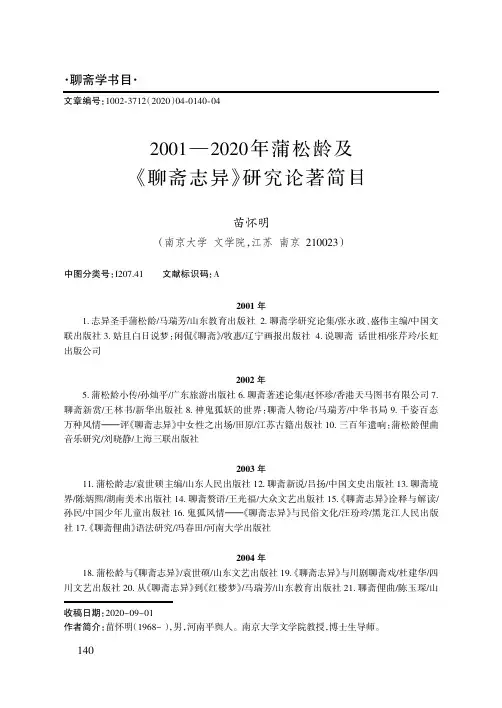

2001—2020年蒲松龄及《聊斋志异》研究论著简目苗怀明(南京大学文学院,江苏南京210023)中图分类号:I207.41文献标识码:A2001年1.志异圣手蒲松龄∕马瑞芳∕山东教育出版社2.聊斋学研究论集∕张永政、盛伟主编∕中国文联出版社3.姑且白日说梦:闲侃《聊斋》∕牧惠∕辽宁画报出版社4.说聊斋话世相∕张芹玲∕长虹出版公司2002年5.蒲松龄小传∕孙灿平∕广东旅游出版社6.聊斋著述论集∕赵怀珍∕香港天马图书有限公司7.聊斋新赏∕王林书∕新华出版社8.神鬼狐妖的世界:聊斋人物论∕马瑞芳∕中华书局9.千姿百态万种风情———评《聊斋志异》中女性之出场∕田原∕江苏古籍出版社10.三百年遗响:蒲松龄俚曲音乐研究∕刘晓静∕上海三联出版社2003年11.蒲松龄志∕袁世硕主编∕山东人民出版社12.聊斋新说∕吕扬∕中国文史出版社13.聊斋境界∕陈炳熙∕湖南美术出版社14.聊斋赘语∕王光福∕大众文艺出版社15.《聊斋志异》诠释与解读∕孙民∕中国少年儿童出版社16.鬼狐风情———《聊斋志异》与民俗文化∕汪玢玲∕黑龙江人民出版社17.《聊斋俚曲》语法研究∕冯春田∕河南大学出版社2004年18.蒲松龄与《聊斋志异》∕袁世硕∕山东文艺出版社19.《聊斋志异》与川剧聊斋戏∕杜建华∕四川文艺出版社20.从《聊斋志异》到《红楼梦》∕马瑞芳∕山东教育出版社21.聊斋俚曲∕陈玉琛∕山收稿日期:2020-09-01作者简介:苗怀明(1968-),男,河南平舆人。

南京大学文学院教授,博士生导师。

·聊斋学书目·文章编号:1002⁃3712(2020)04⁃0140⁃04140东文艺出版社2005年22.马瑞芳讲聊斋∕马瑞芳∕中华书局(东方出版中心2018年版)23.漫说聊斋∕韩田鹿∕人民文学出版社24.《聊斋志异》与宗教文化∕黄洽∕齐鲁书社25.名家名篇与《聊斋》∕王同书∕中国文联出版社2006年26.聊斋写作艺术鉴赏∕雷群明∕学林出版社27.谈狐说鬼第一书:跟马瑞芳读聊斋∕马瑞芳∕中华书局28.马瑞芳揭秘《聊斋志异》∕马瑞芳∕东方出版社29.《聊斋志异》的人生智慧∕贺和军∕海潮出版社2007年30.蒲松龄传∕林宗源∕百花文艺出版社31.狐鬼与人间:解读奇书《聊斋志异》∕马瑞芳∕当代中国出版社32.马瑞芳说聊斋∕马瑞芳∕作家出版社(中国工人出版社2014年再版)33.聊斋志异的靓女痴男:《聊斋志异》精品论评∕王同书、张文娟∕江苏教育出版社34.聊斋搜鬼∕王溢嘉∕国际文化出版公司35.玩·聊斋∕宋记远∕广西人民出版社2008年36.从志异到俚曲:蒲松龄新解∕邵吉志∕齐鲁书社37.聊斋风俗文化论∕徐文军∕齐鲁书社38.评聊斋志异说儒林外史∕傅光明主编∕山东画报出版社39.话说聊斋∕张国风∕广西师范大学出版社2009年40.图说蒲松龄∕马瑞芳∕山东友谊出版社41.谈狐说鬼话聊斋∕高光起∕社会科学文献出版社42.奇情聊斋∕王冉冉∕上海辞书出版社43.聊斋文化概览∕李锋主编∕齐鲁书社44.清代仿《聊斋志异》之传奇小说研究∕王海洋∕安徽人民出版社45.论《聊斋志异》在清代的改编:以戏曲为中心∕郑秀琴∕中国戏剧出版社2010年46.谈狐说鬼的《聊斋志异》∕冷妍∕吉林出版集团47.马瑞芳趣话聊斋爱情∕马瑞芳∕上海文艺出版社48.说聊斋∕潘知常∕上海文化出版社49.疯话五书:文癫申维痴评《聊斋志异》《水浒传》《西游记》《春秋》《道德经》∕申维∕吉林出版集团有限责任公司50.聊斋五十狐∕安宁∕广西师范大学出版社51.如花美眷似水流年:细读聊斋中的女子∕胡狼拜月∕重庆出版社52.蒲松龄与《石头记》∕张许文∕白山出版社2011年53.蒲松龄研究丛稿∕邹宗良∕山东大学出版社54.《聊斋志异》中印文学溯源研究∕王立、刘141卫英∕昆仑出版社55.《聊斋志异》叙事艺术之渊源研究∕冀运鲁∕黄山书社56.《聊斋志异》解读∕张泰∕天津古籍出版社57.道听狐说话聊斋∕胡狼拜月∕电子工业出版社2012年58.《聊斋志异》叙事研究∕刘绍信∕中国社会科学出版社59.聊斋女儿谱∕赵玉霞∕齐鲁书社60.闲话聊斋∕天马行空∕华中师范大学出版社61.胭脂聊斋:香肌玉骨报知己∕鱼丽∕中央广播电视大学出版社62.《聊斋志异》的清代衍生作品研究∕蒋玉斌∕中国社会科学出版社2013年63.《聊斋志异》思想论∕孔令升∕文汇出版社64.第三只眼看《聊斋》:基于女性学视角∕李志红∕九州出版社65.《聊斋俚曲》语气词研究∕翟燕∕中国社会科学出版社2014年66.幻由人生:蒲松龄传∕马瑞芳∕作家出版社67.《聊斋志异》创作比较研究∕孟睿∕沈阳出版社68.蒲松龄教育思想与实践研究∕庞云凤、牛蒙刚、王福臣∕山东人民出版社69.法说《聊斋志异》∕余宗其∕中国财富出版社70.马瑞芳评说聊斋之官场∕马瑞芳∕安徽文艺出版社71.从跨文化操纵到文化和合:《聊斋志异》英译研究∕李海军∕上海交通大学出版社2015年72.蒲松龄与《聊斋志异》研究∕汪玢玲∕中华书局73.狐狸精从志怪闯入志异∕蔡国梁∕上海—聊斋研究文选∕吴九文艺出版社74.周先慎细说聊斋∕周先慎∕上海三联书店75.仙乡漫步——成∕艺阳出版社76.她从聊斋来∕蔡小容∕河南大学出版社77.狐鬼见人道∕杜永道∕语文出版社78.《聊斋志异》鉴赏辞典∕李桂奎、冀运鲁∕上海辞书出版社79.《聊斋俚曲集》方言俗语汇释∕张泰∕九州出版社2016年80.蒲松龄和《聊斋志异》∕刘艳玲∕山东大学出版社81.《聊斋志异》探赏∕郑春元∕世界图书出版有限公司82.缘来不喜,离去不伤:聊斋里的禁忌之爱∕安宁∕哈尔滨出版社83.聊斋志译:诠释学视阈下的《聊斋志异》翻译研究∕孙雪瑛∕上海三联书店84.霍夫曼艺术童话与蒲松龄《聊斋志异》比较研究∕霍英∕西安交通大学出版社85.聊斋俚曲论纲∕刘秀荣、刘婷婷∕齐鲁书社2017年86.蒲松龄诗词论集∕焦伟主编∕齐鲁书社87.聊斋丛考∕张崇琛∕商务印书馆88.《聊斋志异》新证∕赵伯陶∕文化艺术出版社89.读《聊斋志异》漫想走笔∕章敬一∕南开大学出版社90.破—探秘《聊斋志异》中的方术世界∕李学良∕当代世界出版社91.聊斋小说的当代电影改编异——研究∕赵庆超、霍巧莲∕江西人民出版社92.《聊斋志异》的创作发生及其在英语世界的传播∕朱振武∕学林出版社142(上接第45页)参考文献:[1]齐裕焜.明末清初时事小说述评[J ].福建师范大学学报(哲学社会科学版),1989,(2).[2]罗伯特·马什,杜维超.马克思·韦伯对中国传统法律的误读[J ].南开法律评论,2015,(00).[3]田默迪.东西方之间的法律哲学—吴经熊早期法律哲学思想之比较研究[M ].北京:中国政法大学出版社,2004.[4]马念珍.论《春秋》决狱与汉代礼法并用[J ].贵州工业大学学报(社会科学版),2007,(3).[5]李婉秋.“德主刑辅,礼法并用”刑法思想在我国的传承与发展[J ].西安财经学院学报,2011,(5).[6]王静.清代州县官的民事审判[D ].长春:吉林大学,2005.[7]真德秀.西山政训[M ]//陈生玺.政书集成·第4辑.郑州:中州古籍出版社,1996.[8]叶小波.中国传统慎刑思想及其现代意义研究[D ].厦门:厦门大学,2018.[9]张仁善.传统“息讼”宣教及现实启迪[A ]//教育部人文社会科学重点研究基地·中国政法大学法律史学研究院.中华民族优秀法律传统与当代中国法制建设研讨会论文集[C ].北京:中国政法大学法律史学研究院,2014.(责任编辑:谭莹)2018年93.蒲松龄白话作品语言研究∕张树铮∕山东大学出版社94.聊斋艺术高峰论∕马瑞芳∕齐鲁书社95.《聊斋志异》叙事艺术研究∕尚继武∕南京大学出版社96.《聊斋志异》面面观∕马振方∕北京出版社97.聊斋琐议∕蒲先和∕齐鲁书社98.马瑞芳讲聊斋∕马瑞芳∕东方出版中心99.十年书简话聊斋:探寻鬼狐故事里的中国文化∕刘鑫全、周容良、冈井礼子∕南开大学出版社2019年100.《聊斋志异》笺证初编∕赵羽∕天津人民出版社101.《聊斋志异》二十讲∕左江∕河南大学出版社102.聊斋学研究初集∕李桂奎、樊庆彦主编∕齐鲁书社103.聊斋的狐鬼世界∕张国风∕天津人民出版社104.狐鬼启示录:梁晓声说《聊斋》∕梁晓声∕现代出版社105.《聊斋志异》英语译介研究(1842-1948)∕李海军、蒋凤美、吴迪龙∕科学出版社106.蒲松龄《聊斋俚曲集》五种句式研究∕许培新∕东北师范大学出版社2020年107.蒲松龄生平研究新编∕林宗源∕科学技术文献出版社108.英美聊斋学研究∕任增强∕中国社会科学出版社109.聊斋俚曲集俗字研究∕董绍克∕商务印书馆(责任编辑:李汉举)143。

从《聊斋志异》中的狐仙形象看蒲松龄的女性观刘晨摘要:一部《聊斋志异》五百多篇关于神仙狐鬼精魅的志怪小说。

就有八十多篇描写狐仙。

其中狐仙的形象各异,与前代对狐的描写有独特之处。

在蒲松龄先生笔下的狐通人情,性聪慧,从中可以表现这位落魄书生独特的女性观。

关键字:《聊斋志异》;蒲松龄;狐仙;女性观蒲松龄世称聊斋先生,出生于一个逐渐败落的中小地主兼商人家庭,一生清贫凄苦充满悲剧。

年少成名接连考取县府道三个第一,补博士弟子员,然而此后却始终不第。

对于一个封建社会的读书人来说“学而优则仕”是对他们人生价值与自我尊严的最好证明。

然而,蒲松龄却直至71岁才破例补为贡生。

他一生以设帐授学为业,始终未放弃对从仕的追求,面对人生的接连打击,他以“有志者,事竟成,百二秦关终属楚。

苦心人,天不负,三千越甲可吞吴”对联自勉。

作品流传于世并影响最大的为《聊斋志异》,全书将作者一生的不得志与对社会黑暗现实的批判反映出来,“孤愤”之情贯穿全书。

鲁迅先生在《中国小说史略》中这样评价《聊斋志异》“专集之最有名者”。

在中国古代小说中集大成者当之无愧的应是《红楼梦》,而与《红楼梦》在形式上互补的则属较前于他的《聊斋志异》,书中多描写花妖狐魅,在这与个现实世界中完全不同的世界中,有一个美好而观之可亲的异人生物。

《聊斋志异》中有五百多篇故事,其中八十多篇是描写狐仙的。

狐仙的形象最早记载于《山海经》中“青丘之山,有兽焉,其状如狐而九尾”在中国传统文化之中狐是亦正亦邪的形象,九尾狐象征子孙繁息。

《说文解字》中狐的解释为“袄兽也,鬼所乘之”。

可见狐在中国早期是祥瑞的代表。

《玄中记》中:“狐五十岁能变化为妇人,百岁为美女,为神巫,能知千里之事。

善蛊魅。

使人迷惑失志。

千岁即与天通,即天狐,为四大祥瑞之一”。

汉之后,狐仙的形象渐渐与淫邪放荡联系在一起。

“狐者,先古之淫妇,其名曰阿紫,化为为狐”。

而在《聊斋志异》中的狐仙则“使花妖狐魅,多具人情,和易可亲,忘为异类,而又偶见,知非复人。

考城隍予姊丈之祖,宋公讳焘觅邑廪生气一日,病卧,见吏人持牒气牵白颠马来见云:“请赴试。

”公言:“文宗未临©,何遽得考钞"吏不言,但敦促之。

公力疾乘马从去气路甚生疏。

至一城郭,如王者都。

移时入府崩气宫室壮丽。

上坐十馀官,都不知何人,惟关壮缪可识气檐下设几、墩各二气先有一秀才坐其末,公便与连肩气几上各有笔札气俄题纸飞下。

视之,八字,云:"一人二人,有心无心。

”二公文成,呈殿上。

公文中有云:“有心为善,虽善不赏;无心为恶,虽恶不罚。

“诸神传赞不已。

召公上,谕曰:“河南缺一城隍气君称其职。

”公方悟,顿首泣曰:"辱膺宠命气何敢多辞。

但老母七旬,奉养无人,请得终其天年,惟听录用。

”上一帝王像者,即命稽母寿籍气有长须吏,捧册翻阅一过,白:“有阳算九年气“共踌躇间,关帝曰:“不妨令张生摄篆九年气瓜代可也气”乃谓公:“应即赴任,今推仁孝之心气给假九年。

及期,当复相召。

”又勉励秀才数语。

二公稽首并下气秀才握手,送诸郊野。

自言长山张某气以诗赠别,都忘其词,中有“有花有酒春常在,无烛无灯夜自明”之句。

【注释】O讳:名讳。

旧时对尊长不能直称其名,要避讳。

因称其名为"讳"。

@邑廪生:本县廪膳生员。

明洪武二年(1369)始,凡考取入学的生员(习称“秀才”),每人月廪食米六斗,以补助其生活。

后生员名额增多,成化年间改为定额内者食廪,称廪腊生员,省称廪生;增额者为增广生员和附学生员,省称增生和附生。

清沿明制,廪生月供廪侁银四两,增生岁、科两试一等前列者,可依次升廪生,称补廪。

参见《明史·选举志》、《清史稿·选举志》。

@牒:古代官府往来文件,公文。

@白颠马:白额马。

颠,额端。

《诗·秦风·车邻》:“有车邻邻,有马白颠。

”朱熹注:“白颠,额有白毛,今谓之的颜。

”@文宗:原指文章宗匠,即众人所宗仰的文章大家。

《后汉书·崔驸传》:"崔为文宗,世禅雕龙。

“清代用以敬称省级的学官提督学政,简称“提学”、“学政"。

从《聊斋志异》中看蒲松龄的孤愤心理摘要:蒲松龄所谓的“孤愤”,其实只是指怀才不遇。

他在潦倒落拓的大半生之中费尽心血创作的《聊斋志异》,集中展示了自己的才华,同时也从反面显露了自己的“孤愤”。

从这种苦闷孤愤的心理也成为了蒲松龄创作《聊斋志异》时的一种经常性的创作心理。

关键词:蒲松龄孤愤创作心理精神分析学派认为,被压抑的潜意识往往会产生强烈的情绪体验,要求通过正常渠道宣泄,否则便会形成神经症状,艺术创作活动无疑是非常好的渠道。

在创作过程中,能够通过虚伪面目和身份表达被压抑的愿望。

蒲松龄作为那个时代的下层知识分子,科举一次又一次遭遇失败。

虽然有才华有天赋,却根本没有施展的机会,救世济民的理想抱负难以实现。

蒲松龄的大半生一直漂泊在外,寄人篱下, 财不足以养家, 才又不被认可。

这种外部环境的压抑和内心的苦闷情绪折磨着蒲松龄,使蒲松龄产生了异常强烈的倾吐欲望,但是蒲松龄本身性格比较朴实,完全不是慷慨激昂之士,所以,创作《聊斋志异》让他能够很好地把自己内心的各种情绪得以宣泄,这种苦闷孤愤的心理也成为了蒲松龄创作《聊斋志异》时的一种经常性的创作心理。

朱缃在对蒲松龄作出评论的时候曾经说过“《聊斋志异》其实和屈原以及司马迁的著作一样都寄托了自己的一种心态”。

蒲松龄的儿子蒲箬在《祭父文》中也这样描述过蒲松龄的创作心态:“大抵皆愤抑无聊,借以抒劝善惩恶之心,非仅为谈谐调笑已也。

”从蒲箬的这句话来看,也是肯定了其父亲在创作《聊斋志异》时孤愤的心理是他的一种重要的创作心理。

而蒲松龄自己也在他的《聊斋自志》中这样写道:“集腋为裘, 妄续幽冥之录;浮白载笔, 仅成孤愤之书: 寄托如此, 亦足悲矣!”这里可以说明确地概括出了他在创作中的孤愤心理,通过创作宣泄心中的压抑和苦闷。

刘大杰在《中国文学发展史》里也提到:“从这里可以看出作者写此书的目的,就是要通过鬼神世界来反应人类社会,并对现实中的黑暗进行批判与揭露,从而宣泄自己内心的愤懑。

聊斋自志披萝带荔,三闾氏感而为骚气牛鬼蛇神,长爪郎吟而成癖气自鸣天簇气不择好音叱有由然矣气松落落秋萤之火,魁魅争光气逐逐野马之尘,罔两见笑气才非千宝,雅爱搜神@;情类黄州,喜人谈鬼气闻则命笔,遂以成编气久之,四方同人气又以邮筒相寄气因而物以好聚气所积益夥气甚者:人非化外,事或奇于断发之乡气睫在眼前,怪有过于飞头之国气遗飞逸兴,狂固难辞气永托旷怀,痴且不讳气展如之人气得毋向我胡卢耶妇然五父衢头,或涉滥听气而三生石上,颇悟前因气放纵之言,有未可概以人废者气【注释】CD披萝带荔,三间氏感而为骚:意为披萝带荔的山鬼类的民间传闻引起了屈原的诗兴。

披萝带荔,《楚辞·九歌·山鬼》:“若有人兮山之阿,披薛荔兮带女萝。

“写山鬼以薛荔为衣,以女萝为带。

薛荔,也叫木莲;女萝,一名松罗,两者均指香草。

三闾氏,指屈原。

屈原(约前340—前227),名平,战国时楚国伟大诗人,出身贵族,曾做过三间大夫,掌楚王族昭、屈、景三姓之事。

感,感触,有所感而发。

骚,指以屈原《离骚》为代表的一种诗歌形式,也称“楚辞”。

@牛鬼蛇神,长爪郎吟而成癖:意为李贺对于牛鬼蛇神那样的荒诞不经的事情却纳入诗歌,嗜吟成癖。

牛鬼蛇神,指虚荒诞幻的不经之事。

唐杜牧《李长吉歌诗序》论其诗云:"鲸咕鳌掷,牛鬼蛇神,不足为其虚荒诞幻也。

“长爪郎,指李贺。

李贺(790—816),字长吉,唐中期诗人。

唐李商隐《李长吉小传》:“长吉细瘦,通眉,长指爪。

能苦吟疾书。

”@天赖:自然界的音响。

《庄子·齐物论》:"汝闻人赖而未闻地赖,汝闻地赖而未闻天簇夫。

”这里借指发自胸腿的诗作。

@好音:好听的声音。

《诗·鲁颂·洋水》:“食我桑跳,怀我好音。

”这里以之指世俗所崇尚的“正声”、“善言”。

@有由然:有一定的原委。

以上举屈原、李贺为例,说明描写鬼神的虚荒诞幻之作,有着久远的传统和理由。

@松落落秋萤之火,魁魅争光:意谓自己孤寂失意,犹如一点微弱的萤火,而冥冥之中,精怪鬼物却争此微光。

蒲松龄与《聊斋志异》

导读:蒲松龄(1640~1715),字留仙,山东淄川人。

明末清初文学家。

出身小地主小商人家庭,在科举场中很不得意,满腹实学,屡不中举,到了71岁,才考得了贡生。

他牢骚满腹,便在聊斋写他的志异。

《聊斋志异》是一部文言短篇小说集,共有短篇小说431篇。

其内容大致有四部分:一、怀着对现实社会的愤懑情绪,揭露、嘲讽贪官污吏、恶霸豪绅贪婪狠毒的嘴脸,笔锋刺向封建政治制度。

这类作品以《促织》、《席方平》、《商三官》、《向杲》等篇最有代表性。

二、蒲松龄对腐朽的科举制度有切身的体会,通过《司文郎》、《考弊司》、《书痴》等篇,作者无情地揭开了科举制度的黑幕,勾画出考官们昏庸贪婪的面目,剖析了科举制度对知识分子灵魂的禁锢与腐蚀,谴责了考场中营私舞弊的风气。

三、对人间坚贞、纯洁的爱情及为了这种爱情而努力抗争的底层妇女、穷书生予以衷心的赞美。

有代表性的篇章有《鸦头》、《细侯》等。

《聊斋志异》中还有相当多狐鬼精灵与人的恋爱故事,颇具浪漫情调。

在这些故事里,塑造了很多容貌美丽、心灵纯洁的女性形象,如红玉、婴宁、香玉、青凤、娇娜、莲香等。

四、有些短篇是阐释伦理道德的寓意故事,具有教育意义,如《画皮》、《劳山道士》等。

《聊斋志异》是一部积极浪漫主义作品。

它的浪漫主义精神,主要表现在对正面理想人物的塑造上,特别是表现在由花妖狐魅变来的女性形象上。

另外,也表现在对浪漫主义手法的运用上。

作者善于运

用梦境和上天入地、虚无变幻的大量虚构情节,冲破现实的束缚,表现自己的理想,解决现实中无法解决的矛盾。

感谢您的阅读,本文如对您有帮助,可下载编辑,谢谢。

【历史故事】蒲松龄和《聊斋志异》的故事清朝初年,山东的一个小地方出现了一家奇怪的茶棚。

过往的路人都可以进到茶棚里面喝一杯茶,这茶不收银子,客人喝了茶,只需说一些奇闻异事就行。

蒲松龄是这家茶馆的主人。

他出生在山东一个商人家庭。

他的父亲抛弃了儒家思想,开始经商。

多年来,他的家庭已达到小康水平。

在父亲的支持下,年轻的蒲松龄可以安心学习,准备科举考试。

但好日子没过多久,家里面就出了很大的变故。

蒲松龄两个哥哥的妻子都很调皮。

他们常常因为琐事而让家里不安。

蒲松龄的父亲再也受不了了,所以他不得不把三个儿子的家庭分开。

蒲松龄的妻子非常贤惠,不像两个嫂嫂这样能打能吵又能抢,分家的时候也是默默躲在一边等待蒲松龄父亲的安排,最后,蒲松龄只分到了农场的三间破房子,以及二十亩薄田和只够吃三个月的粮食。

从这以后,蒲松龄不能像过去一样只用读书,什么都不管了。

他必须要自谋生路。

生活所迫,他做了一个私塾老师,但当时私塾老师的待遇非常低微。

每年可以拿到的钱最多只有八两银子。

辛辛苦苦教一年书,挣的钱还不够富人家的一顿宴席。

父亲去世后,蒲松龄不得不养活母亲,家里更是雪上加霜。

为了解决全家的温饱问题,他挖空了心思,可在当时,文人要想出人头地,就只有走科举考试这条道路,蒲松龄也把希望寄托在了科举考试上。

除了教书外,他把大部分时间都用在了参加科举考试上,但屡战屡败,屡败屡战,始终不能如意,直到他七十二岁时才成为一个岁贡生。

蒲松龄的一生可以说是在贫困线上挣扎,他曾经感慨道:“穷神穷神,你和我为什么这么亲近,整天寸步不离地跟着我,就算我是你的一个仆人,你也得给我放几天假呀,但是你一步都不离开我,就好像是两个热恋的情人!”蒲松龄在科举失败的同时,与黑暗社会和不合理的科举制度产生了深刻的冲突。

他有说话的欲望,所以他计划写一本书。

为了收集故事的素材,蒲松龄花了很多心思,终于想出了一个好主意。

他在他住的路附近建了一座草亭和一座茶棚。

所以故事中有换茶的场景。

蒲松龄和《聊斋志异》《聊斋志异》,简称《聊斋》,俗名《鬼狐传》,是中国清代著名小说家蒲松龄创作的一部文言短篇小说集。

“聊斋”是他的书斋名,“志”是记述的意思,“异”指奇异的故事,指在聊斋中记述奇异的故事。

《聊斋志异》《聊斋志异》,简称《聊斋》,俗名《鬼狐传》,是中国清代著名小说家蒲松龄创作的短篇小说集。

全书共有短篇小说491篇。

题材广泛,内容丰富,艺术成就很高。

作品成功地塑造了众多的艺术典型,人物形象鲜明生动,故事情节曲折离奇,结构布局严谨巧妙,文笔简练,描写细腻,堪称中国古典文言短篇小说之巅峰。

创作背景蒲松龄一生贫困潦倒,但这样的经历恰好对他创作《聊斋志异》这样的文学巨著十分有利。

他个人科场蹭蹬的不幸固然可悲,但他却由此而对科考制度有了深切的体验,从而促使他把满腔孤奋斗倾注在自己的创作中,将揭露和抨击科举弊端作为《聊斋》的重要内容,并塑造出一系列栩栩如生的应试士子形象。

三十多年的农村教书先生生活对他的创作也极为有利:一方面东家毕际有的石隐园里有林泉之胜可以陶冶性情,丰富的藏书可供他研习学问,丰富知识;另一方面又使他有较为充裕的时间和恰当的机会搜集民间传说,整理加工聊斋故事。

他去南方一年的幕僚生活也为创作《聊斋志异》作了一定准备。

南方的自然山水和风俗民情开阔了他的眼界,幕僚的身份使他有机会接触社会各阶层人物,特别是官僚缙绅和下层歌妓,为他在《聊斋》中塑造各种官僚豪绅和众多女性形象打下重要基础。

此外,蒲松龄从小就喜爱民间文学,喜好搜集民间奇闻异事。

他不仅从民间文学中汲取艺术营养,而且直接在民间传说的基础上进行加工创造。

这是他采用充满奇幻色彩的花妖狐魅故事来反映现实的重要原因。

艺术成就《聊斋志异》在艺术上代表着中国文言短篇小说的最高成就,它博采中国历代文言短篇小说以及史传文学艺术精华,用浪漫主义的创作方法,造奇设幻,描绘鬼狐世界,从而形成了独特的艺术特色。

一、“用传奇法,而以志怪”鲁迅说:“聊斋志异虽如当时同类之书,不外记神仙狐鬼精魅故事,然描写委屈,叙次井然,用传奇法,而以志怪,变幻之状,如在目前”(《中国小说史略》)。

[蒲松龄聊斋志异]蒲松龄聊斋一:[蒲松龄聊斋]小学生课外文学常识30条1.李白,字太白,世称“诗仙”“千古一诗人”。

赞李白“盛唐诗酒无双士,青莲文苑第一家”"李白一斗诗百篇”.杜甫,字子美,世称“诗圣”(“诗史”),又称“杜工部”(“杜拾遗”)。

韩愈的诗“李杜文章在,光焰万丈长”,“李杜”指李白、杜甫的诗作。

李杜是我国诗歌史上的“双子星座”。

杜甫的诗“笔落惊风雨,诗成泣鬼神。

”及“白也诗无敌,飘然思不群。

清新庾开府,俊逸鲍参军”。

是高度赞美李白的诗歌艺术。

杜甫《梦李白》“千秋万岁名,寂寞身后事”。

杜甫的诗“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

”(《蜀相》)及“功盖三分国,名成八阵图。

”(《八阵图》)写的是蜀相诸葛亮。

2.宋词一般分为分为“豪放派”和“婉约派”。

“豪放派”代表词人是苏轼、辛弃疾等。

“婉约派”代表词人是李清照、柳永等。

3.学者王国维《人间词话》中“凡一代有代之文学。

楚之骚、汉之赋、六代之骈语、唐之诗、宋之词、元之曲,皆‘一代之文学’,而后世莫能继焉者也。

”王国维认为在特定时期代表文学最高成就的是:楚辞、汉赋、六代骈文、唐诗、宋词、元曲。

(补充:明清小说。

)其中唐诗、宋词、元曲并称于世。

汉赋代表作:班固《两都赋》、曹植《洛神赋》。

骈文也称四六文,兴于南北朝,盛于唐宋。

代表作:刘勰《文心雕龙》、王勃《滕王阁序》。

4.清蒲松龄的自勉联“有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚;苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴。

”其中有两个典故:项羽破釜沉舟,勾践卧薪尝胆。

蒲松龄代表作《聊斋志异》。

5.诗仙李白,诗圣(诗史)杜甫,诗魔白居易,诗佛王维,诗鬼李贺,诗囚孟郊和贾岛,诗豪刘禹锡。

唐诗中风格迥异。

李白是浪漫主义诗人代表。

杜甫是现实主义诗人代表。

王维(诗中有画,画中有诗)、孟浩然是山水田园诗人代表。

王昌龄、高适、岑参是边塞诗人代表,白居易、元稹是新乐府运动(即追求语言通俗易懂)诗人代表。