记叙文阅读之概括故事情节(教师)

- 格式:doc

- 大小:38.00 KB

- 文档页数:3

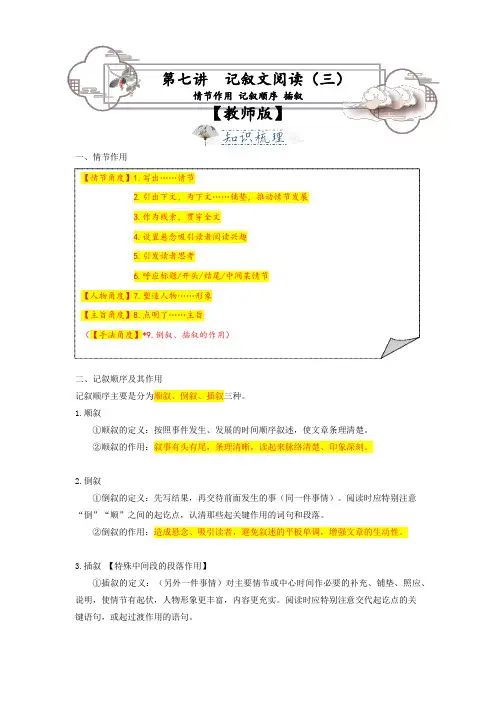

第七讲记叙文阅读(三)情节作用记叙顺序插叙【教师版】一、情节作用【情节角度】1.写出……情节2.引出下文,为下文……铺垫,推动情节发展3.作为线索,贯穿全文4.设置悬念吸引读者阅读兴趣5.引发读者思考6.呼应标题/开头/结尾/中间某情节【人物角度】7.塑造人物……形象【主旨角度】8.点明了……主旨(【手法角度】*9.倒叙、插叙的作用)二、记叙顺序及其作用记叙顺序主要是分为顺叙、倒叙、插叙三种。

1.顺叙①顺叙的定义:按照事件发生、发展的时间顺序叙述,使文章条理清楚。

②顺叙的作用:叙事有头有尾,条理清晰,读起来脉络清楚、印象深刻。

2.倒叙①倒叙的定义:先写结果,再交待前面发生的事(同一件事情)。

阅读时应特别注意“倒”“顺”之间的起讫点,认清那些起关键作用的词句和段落。

②倒叙的作用:造成悬念、吸引读者,避免叙述的平板单调,增强文章的生动性。

3.插叙【特殊中间段的段落作用】①插叙的定义:(另外一件事情)对主要情节或中心时间作必要的补充、铺垫、照应、说明,使情节有起伏,人物形象更丰富,内容更充实。

阅读时应特别注意交代起讫点的关键语句,或起过渡作用的语句。

②插叙的作用:老柿树陈敏①外爷家的院落前,长着一棵三人合抱粗的老柿树,高十丈余,树身硕大,傲立挺拔,遮住了一片天。

没人知道他的年龄,据我外爷说,他记事起,它就那么高,那么大。

②我的童年在外婆家度过,老柿树是我儿时的伙伴,柿树叶子圆润油亮,层层叠叠,像一把巨大的油纸伞,遮住了半个院子。

我们坐在树荫下编织草帽、剥土豆,躲在树后吓唬暮归的大人小孩。

古树给我们带来无限快乐的同时,也带来过不少的麻烦,于是,我外爷总说它像一个淘气的孩子,让人既爱怜又痛惜。

③单说这爱吧,从夏到秋,柿树便舔欢着每一个行走在树下的人。

仅那些从树上落下来的红艳艳的灰包蛋柿子就解了不少人的饥渴。

④老柿树从不歇枝,年年枝繁叶茂。

秋季柿子成熟时,外爷就慷慨地唤来左邻右舍,让他们随便摘,随便拿。

生活在大树周围的邻家都得了树的恩惠,门前房后挂着一串串红红的柿饼、柿皮、柿轱辘,而我外爷则在最后才收拾残局,将那些碰烂了的没人要的柿子统统压进一口大瓮,开始预备酿制春节的“年酒”。

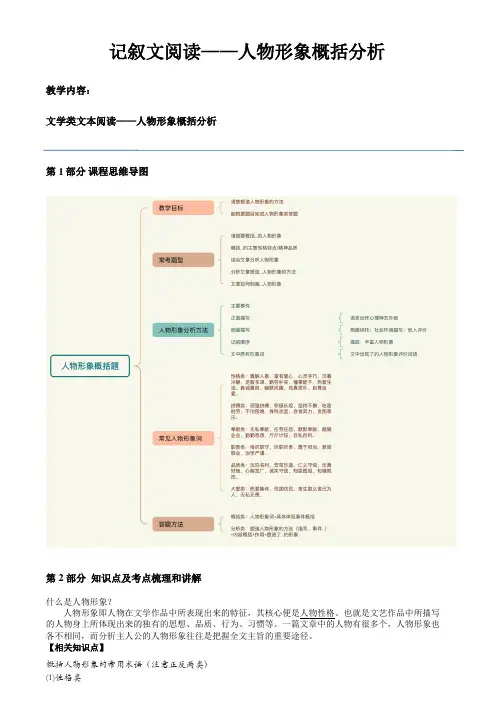

记叙文阅读——人物形象概括分析教学内容:文学类文本阅读——人物形象概括分析第1部分课程思维导图第 2 部分知识点及考点梳理和讲解什么是人物形象?人物形象即人物在文学作品中所表现出来的特征,其核心便是人物性格。

也就是文艺作品中所描写的人物身上所体现出来的独有的思想、品质、行为、习惯等。

一篇文章中的人物有很多个,人物形象也各不相同,而分析主人公的人物形象往往是把握全文主旨的重要途径。

【相关知识点】概括人物形象的常用术语(注意正反两类)(1)性格类善解人意、富有爱心、温柔沉静、心灵手巧、通情达理、纯真质朴、聪明伶俐、天真可爱、富有活力、朝气蓬勃、懂事能干、自尊自爱、沉稳果断、开朗自信、真诚善良、友好谦恭、宽容忍让、勤劳朴实、慈爱宽厚、和蔼可亲、平易近人、彬彬有礼、不拘小节、睿智大气、聪慧通达、幽默风趣、善于变通、个性张扬、向往自由、追求平等、热爱生活、热爱自然、乐于挑战、永不服输、精明强干、大智若愚、足智多谋、沉着冷静、目光敏锐。

(反面:胆小怯懦、逆来顺受、妥协退让、敏感自闭、故步自封、妄自菲薄、冷漠自私、粗鲁莽撞、粗俗不雅、狂妄自大、目中无人、孤傲自负、刚愎自用、奸诈多疑、老气横秋、消极悲观、圆滑世故、尖酸刻薄、唯利是图、孤芳自赏)(2)拼搏类顽强拼搏、自强不息、不怕困难、坚强不屈、积极乐观、身残志坚、自食其力、坚持不懈、锲而不舍、矢志不渝、勤勉刻苦、不畏艰辛、吃苦耐劳。

(反面:贪图享乐、自暴自弃、拈轻怕重)(3)奉献类无私奉献、自我牺牲、任劳任怨、不事张扬、默默奉献、毫无所求、兢兢业业、勤勤恳恳、废寝忘食(反面:斤斤计较、自私自利)(4)职责类恪尽职守、尽职尽责、勇于担当、爱岗敬业、治学严谨、诲人不倦、秉公执法、不徇私情、勇于探索、锐意进取、敢于创新、以身殉职、奉公守法、铁面无私、赏罚分明、严以律己。

(反面:以权谋私、徇私枉法、畏首畏尾、贪生怕死)(5)品质类洁身自好、淡泊名利、安贫乐道、仁义守信、乐善好施、虚怀若谷、胸有大志、志存高远、心胸宽广、宽宏大量、豁达大度、坦荡无私、德艺双馨、诚实守信、知恩图报、宠辱不惊、言而有信、表里如一、不耻下问、与世无争、不慕权贵、知错就改。

初中情节概括教案1. 知识与技能:(1)让学生掌握情节概括的基本技巧,能够准确、简洁地表达故事的主要情节。

(2)培养学生阅读理解能力,提高他们分析、归纳能力。

2. 过程与方法:(1)通过阅读短文,培养学生独立思考、合作探讨的能力。

(2)引导学生运用关键词、句子等形式,概括故事情节。

3. 情感态度与价值观:激发学生阅读兴趣,培养他们积极向上的生活态度,提高审美情趣。

二、教学重点、难点1. 教学重点:(1)让学生掌握情节概括的基本技巧。

(2)培养学生阅读理解能力,提高他们分析、归纳能力。

2. 教学难点:如何引导学生运用关键词、句子等形式,概括故事情节。

三、教学过程1. 导入新课(1)教师简要介绍本节课的教学目标和要求。

(2)激发学生兴趣,引导学生进入学习状态。

2. 阅读理解(1)教师分发短文,要求学生在规定时间内阅读完毕。

(2)学生阅读短文,理解故事内容。

3. 分析讨论(1)教师组织学生进行小组讨论,让学生分享自己概括的故事情节。

(2)引导学生运用关键词、句子等形式,概括故事情节。

4. 讲解示范(1)教师针对学生的概括情况进行讲解,指出优点和不足。

(2)教师示范如何运用关键词、句子等形式,概括故事情节。

5. 练习巩固(1)教师布置课后作业,要求学生运用所学技巧,概括一篇故事。

(2)学生完成作业,教师进行批改,给予评价和指导。

6. 总结反馈(1)教师对本节课的教学情况进行总结。

(2)学生分享学习收获,提出改进意见。

四、教学评价1. 学生能够掌握情节概括的基本技巧,能够准确、简洁地表达故事的主要情节。

2. 学生的阅读理解能力、分析、归纳能力得到提高。

3. 学生对阅读产生兴趣,形成积极向上的生活态度,提高审美情趣。

记叙文阅读复习之概括文章的主要内容【教学目标】1.整体感知文章内容,理清文章思路,提高学生快速梳理概括故事情节的能力。

2.结合典型题例,总结概括这种题型的解题思路。

3.学生能运用此类方法解答记叙文中的同类问题。

【教学重点】1.阅读记叙文《病房里的阳光》、《请你记得歌唱》,结合文本分析并总结答题思路。

2.学生能运用此类方法解答记叙文中的同类问题。

【教学难点】如何准确分清范围和准确概括故事情节。

【教学方法】讨论法启发法【教具准备】多媒体【课时安排】1课时【教学过程】一、导入《考试说明》对现代文阅读的具体要求1.概括文本内容,筛选整合信息2.理清文章思路,把握结构层次3.分析文章特色,领会表现手法4.赏析文章内涵,体味重要词句5.探究作品意蕴,联系现实拓展同时对记叙类文本的阅读提出如下具体要求“以课本同类文章所涉及知识水平为依据,以课外同类文章为阅读材料,能对记叙要素、人称、线索和顺序(顺叙、倒叙、插叙)及详略能理解辨析;能理解欣赏常见的描写方法。

”“阅读部分的考查都可以就文本内容及写法进行拓展和探究。

”二、聚焦中考(包头市)5年内中考记叙文•12年:《奶奶与父亲》——写人记事类•13年:《纯真年代里的纯真人情》——写人记事类•14年:《珍贵的军大衣》——写人记事类•15年:《柔软的父亲》——写人记事类•16年:《》——写人记事类•以写人记事为主的散文或小说。

三、内容概括的方法一)题目扩展法二)要素归纳法三)段意合并法四)利用关键句(词)法五)关键问题法方法一:题目扩展法题目就是文章的眼睛,不少文章的题目本身就是文章的高度概括,我们只要把文章的题目稍加扩充,就是文章的主要内容了。

首先读懂课题字面上表达的意思,再根据课文内容把课题扩展成一句通顺完整的话,在此基础上,进行补充,使意思表达的更完整、全面。

例如:《从百草园到三味书屋》将标题适当补充,就得到了文章的主要内容:回忆了作者在童年时代在百草园和三味书屋的一段难忘的生活经历。

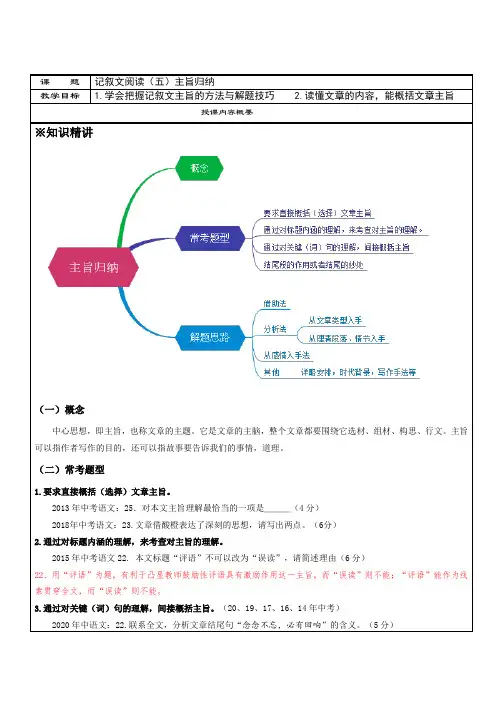

课题记叙文阅读(五)主旨归纳教学目标 1.学会把握记叙文主旨的方法与解题技巧 2.读懂文章的内容,能概括文章主旨授课内容概要※知识精讲(一)概念中心思想,即主旨,也称文章的主题。

它是文章的主脑,整个文章都要围绕它选材、组材、构思、行文。

主旨可以指作者写作的目的,还可以指故事要告诉我们的事情,道理。

(二)常考题型1.要求直接概括(选择)文章主旨。

2013年中考语文:25.对本文主旨理解最恰当的一项是___(4分)2018年中考语文:23.文章借酸橙表达了深刻的思想,请写出两点。

(6分)2.通过对标题内涵的理解,来考查对主旨的理解。

2015年中考语文22. 本文标题“评语”不可以改为“误读”,请简述理由(6分)22、用“评语”为题,有利于凸显教师鼓励性评语具有激励作用这一主旨,而“误读”则不能;“评语”能作为线索贯穿全文,而“误读”则不能。

3.通过对关键(词)句的理解,间接概括主旨。

(20、19、17、16、14年中考)2020年中语文:22.联系全文,分析文章结尾句“念念不忘,必有回响”的含义。

(5分)⑦他困惑,然而跑过去了。

片刻,回来告诉老师,所有的花骨朵都像被扭了一下,它们必须反着那股劲儿,才能开成花朵。

刘老师笑了,夸他观察得仔细,说喇叭花骨朵那种扭着股劲儿的状态,是在开放前自我保护的本能,每一朵花,都只能开放一次,为了唯一的一次开放,自我保护是合乎植物生长规律的。

说花瓣儿越多的花,骨朵越大,也越硬实,所以越大越硬的花骨朵,开放的过程越给人特别紧张的印象。

说若将人与花比,人太幸运了。

花儿开好开坏,只能一次。

人这一朵花,一生却可以开放许多次。

前一两次开得不好不要紧,只要不放弃开好的愿望,一生怎么也会开好一次的。

一联系到人,他听出,教诲开始了,却没太反感,因为刘老师那样的教诲,他此前从未听到过。

⑧刘老师话题一转,说星期一要到他的班级去讲一讲怎样写好作文。

他小声说,自己决定不上学了。

老师问:能不能为老师再上一天学?明天你可以不到学校去。

七年级记叙文阅读专题辅导一、记叙文的文体知识(一)记叙文的线索实物;人物;思想感情变化;时间;空间(游踪);中心事件。

(在哪找线索?标题;反复出现的某个词语或某个事物;抒情议论句。

)(二)记叙文的要素时间、地点、人物、事情的起因、经过、结果。

(三)记叙文的顺序:顺叙、倒叙、插叙。

(四)记叙文的人称第一人称,真实可信;第二人称,亲切自然;第三人称,可以多角度描写,不受时间和空间的限制。

(五)记叙文的人物描写1、人物描写的方法(1)正面描写①语言描写;②动作描写;③心理描写;④神态描写;⑤肖像描写;⑥细节描写。

(2)侧面描写2、人物描写的作用①体现人物性格特征;②表达作者对人物的……之情;③表达作品主题。

(六)记叙文的景物描写①渲染气氛;②烘托人物心情;③推动情节发展;④表现人物的品质;⑤表现文章主题。

(七)记叙文句段的作用1、起始句段(1)环境描写:点明故事发生的地点或环境;引出下文;为下文情节发展作铺垫。

(2)其他内容:开篇点题,奠定全文的感情基调;总领全文(或:引起下文),为下文情节叙述作铺垫。

2、中间句段的作用承上启下的过渡作用。

3、结束句段总结全文;呼应上文(开头);揭示中心;升华主旨。

(八)记叙文的题目①概括内容;②揭示主题;③提示线索。

(九)容易弄错的术语(1)表达技巧 = 艺术手法=表达方式+表现手法+修辞手法(2)表达方式 = 记叙+描写+抒情+议论+说明(3)表现手法 = 象征、对比、衬托、烘托、伏笔铺垫、照应(呼应)、直接(间接)描写、扬抑(欲扬先抑、欲抑先扬)、借景抒情、借物喻人(托物言志)……(4)修辞手法 = 比喻、拟人、夸张、排比、反问、设问、引用、反复……(5)语言特点 = 优美、生动、鲜明/ 意蕴丰富/充满感情色彩。

二、记叙文阅读要领与答题技巧(一)阅读要领1、快速浏览①答题前应快速浏览文章,弄清文章所写的人物、事件、结果。

(可适当做标记。

)②注意整体把握文章的主要内容和中心意思,找出中心句、主旨句。

第一讲记叙文阅读(一)阅读根题型梳理+标题含义、作用一、记叙文阅读题型梳理一、概括类1.内容段落2.填空填表3.人物形象二、赏析类【三角度】1.修辞2.描写(外语动心神+环境)3.词语运用三、作用类【分角度回答】四、含义类【表层义+深层义】五、探究类【双情法:情节+情感】二、题目作用【情节角度】①概括全文……内容②作为线索,贯穿全文【人物角度】③引出写作对象④概括人物……形象【环境角度】⑤交代了时间/地点/天气等背景(写出了……的环境)⑥奠定……感情基调【手法角度】⑦设置悬念,吸引读者阅读兴趣⑧运用比喻/象征/双关/引用……手法(如果没有手法,可以回答“新颖、有新意”)【主旨角度】⑨点明……主旨/表达……情感三、题目含义母亲的刺绣时光宫佳①母亲是一个心灵手巧的人,一针一线,在她灵巧的手里,会变化出生动形象的图样。

母亲不懂什么叫刺绣艺术,她只知道忙完了家务,捏起银针在变化无穷的图样里诠释着勤劳。

②刺绣又称女红①,是闺阁中的女孩子需要掌握的一项技能。

唐代罗隐有诗日:“一片丝罗轻似水,洞房西室女工劳。

”讲述的是古代女子用纤纤玉指做手工刺绣的场景。

可惜到了我这一代,我并没有继承母亲的刺绣手艺。

小时候,我常见母亲的银针一穿一拉地在毛衣上,鞋面上忙活,不久,美丽的图案就成型了。

那些刺绣出来的小动物、小花朵,装点着我们枯燥的生活。

③我稍微大一点,母亲就想让我学习女红。

可愚笨的我并没有遗传母亲的心灵手巧。

我捏起银针参拙地如同握着一个大棒槌,不是让银针刺破了手,就是针脚歪歪扭扭。

我自我解嘲,宁可写几篇字,也不握这银针,我就不是握银针的料。

④母亲也不勉强我,银针在穿梭,流年在变幻。

⑤结了婚,每次回母亲家,我总看到母亲在捏着银针刺绣,母亲老了,戴着老花镜执着地绣出一花一叶。

我常常对母亲发牢骚,闲着没事出去遛遛弯,天天和这些针线较什么劲?享享清福多好?母亲说,你不懂。

我就有点恼火,现在,谁还穿自己做的衣服?商场什么样的衣服没有?母亲头都没抬,继续她的刺绣时光。

记叙文阅读考点全攻略一:吹尽狂沙始到金——如何概括文章主旨有言在先:记叙文是以记叙、描写、抒情为主要表达方式,以写人、记事、写景、状物为主要内容的文章。

多年来,记叙文因其内容丰富,语言优美,贴近学生生活实际,易于理解又耐人寻味,能带给学生深刻的人生思考和启迪,因而,近年来倍受中考命题专家的青睐。

在全国各省市中考语文试题中,记叙文阅读是一个常考常新的项目考点,但是“万变不离其宗”,它始终紧扣对学生理解、筛选、概括、整合、以及鉴赏评价能力的全方位考查的要求。

本文拟就记叙阅读题的命题类型及其解法略作探讨,以期能给同学们一些帮助。

“概括文章主旨”在《考试大纲》中,是C级能力点。

这个考点既考查考生理解分析文章内涵的能力,也考查其概括、提炼与表达的能力。

由于此考点涉及的内容十分丰富,思维量较大。

因此难度较大,往往得分不高。

不过,只要考生能够掌握其解题规律和方法,还是能够达到“吹尽狂沙始到金”的效果。

一、了解设题的方式①要求直接概括文章主旨,如:读完全文,请你用自己的话概括本文的主题。

②考查对关键句的理解,间接概括主旨。

如:最后一段说“××××××”,这句话有什么含义?在文章中有何作用?③考查对题目内涵的理解,来考查对主旨的理解。

如:小说以“×××”为标题有什么作用?④根据阅读感受谈启示(体会、看法)的题。

如:×××的事迹给了你什么样的启示?选择一点,结合本文内容或联系生活实际,谈谈你的看法。

二、掌握有效的方法1.巧妙抓住文题题目是文章的“眼睛”,通过题目所传达出来的信息,可以捕捉到作者所要表达的思想感情和倾向,进而得到到文章的主旨。

例1.阅读刘克升《弱种子也要发芽》,回答案问题。

弱种子也要发芽刘克升开阔、坦荡的田野里,一位农民正在种高粱。

他把那些瘪种子一一挑了出来,只拣饱满的种子种到地里。

记叙文阅读延伸小作文专题(一)姓名:班级:一、中考引路例题:2012年长沙中考试卷记叙文阅读(共14分)这样的父亲马丽①秋末冬初,寒意渐浓。

办公室的门忽然无声地开了一条缝,却不见人。

正诧异间,一个脏兮兮的蛇皮袋伸了进来。

②同事们不约而同地抬起头,过了两三秒钟,才看见蛇皮袋后面有一个和袋子一样脏的中年男人,两眼通红,一脸倦容,头发零乱。

头上还黏着草屑,穿着一件皱巴巴褪了色的衣服,右手的袖子卷过手肘,左肩背着一个破破烂烂的包裹。

他迟疑地从门缝中挤进来,似乎感到了大家目光中的厌恶,于是停住脚步,小心翼翼地问:“张老师……在吗?”③“哪个张老师?”④“就是我儿子的班主任呀。

”⑤“你儿子是哪个班级的?”⑥他说了一个班级,并报出了他儿子的名字,同事中有几个人便相互交换了一下眼神——他们都是那个学生的任课老师,都惊讶于那样出色的孩子的父亲竟是这个样子!⑦有人告诉这位父亲,他儿子的班主任出去了,让他先进屋等一会儿。

男人小心地走了进来,他把两个包放在地上,人也“扑通”一声坐下去,直接坐在了地上!大家都愣住了,纷纷叫他起来,让他坐到椅子上,他却着急地连连摇手。

⑧大家不再坚特,转而询问他从哪里来,找儿子做什么。

⑨听到热心的询问,他的声音完然哽咽了。

他说,两年前,他妻子因受惊吓得了间歇性精神病,家人稍一疏忽,她就离家走失了。

两年来,四处求医问药,仍没有好转。

前些日子,因忙农活疏于看护,妻子再次离家。

他风餐露宿,不分日夜地已经寻找了近一个月。

说到这里,男人长叹一声,窝在眼里的一汪泪终于滚落下来……看得出他是一个很有自尊的人。

有人给他纸巾,他摇摇头,从衣袋里扯出一块皱巴巴的手帕,到门外去擦。

⑩同事小余默默地起身,倒了杯水递给他。

小宁把自己刚买的两张热馅饼放到男人的袋子上。

其他人都从座位上站起采,不知谁带的头,有人把一些纸币放到他的包袱上。

11男人有些不知所措,涨红着脸,慌忙摆着手:“不……不是的,我不是这意思,○我是来看看孩子的。

初中语文备考:记叙文阅读之概括文章主要内容在记叙文阅读题目中,概括文章或者语段主要内容是基本考点,几乎90%的阅读题里都会有这种类型的考题。

这种类型的考题,是要求孩子们在整体感知文章的基础上,准确把握文章整体或者局部的内容要点,找准中心句或者用自己的语言,将内容进行整合表述。

要答好这样的题目,还需要领悟作品的内涵,深入理解作者的情感,认真审题,按照题目要求,着眼词语、句子或者段落、全文,由表及里,深入感知文字或者文章蕴含的思想感情。

有时候记叙文的主人公不是作者,孩子阅读的时候,还要深入分析主人公的情感,能结合语言环境,细致概括。

常见的考题形式有:1、用简洁的语言概括全文(部分段落)的内容(或者故事情节)。

2、文中一共写了哪几件事?请依次加以概括。

3、根据示例补充文章事件发展脉络(故事情节)。

答题技巧:第一,需要孩子通读全文后,理清文章的记叙要素,用适当的方法进行组合。

记叙要素,就是孩子们都知道的六要素,包括时间、地点、人物、事件的起因、经过和结果。

第二,将上一步组合起来的句子,进行精简,达到语言简洁的标准。

从全文内容把握,提炼关键的信息。

第三,选择合适语言作答。

一般情况下,这种题型的答题格式是:谁+什么情况+做什么事+结果。

其中的“谁”要根据文章内容确定。

通常是文章如果用第一人称,那就是“我”(文中的“我”如果有准确的名字,也可以用名字)。

文章如果用第三人称,“谁”一定要用主人公的名字。

有时候文中的人物称呼会有变化,孩子需要注意,统一用文章大多情况下用的称呼。

孩子答题不能随意变更称呼,最好是用文中的称呼。

第四,在答题时,学会用关键词语或者句子。

作答过程中,需要孩子关注文章题目、开头、结尾、过渡段等,还有中心句、关键句等。

最好能扣住主题总结。

孩子只掌握方法还不够,需要进行适当的练习。

理解能力、概括能力稍好的孩子,基本十多篇阅读练习做下来,就可以掌握好方法了。

在孩子自己对照答案进行批改的时候,一定注意比较自己的答题内容和答案的区别,弄清楚采分点在哪里,自己的答题内容少了几个点。

1、整体感知文章内容,理清文章思路,提高学生快速梳理概括故事情节的能力。

2、结合典型题例,总结概括这种题型的解题思路。

3、学生能运用此类方法解答记叙文中的同类问题。

【教学重点】1、阅读记叙文《我的大学》、《乡村的灯火》,结合文本分析并总结答题思路。

2、学生能运用此类方法解答记叙文中的同类问题。

【教学难点】如何准确分清范围和准确概括故事情节。

【教学方法】讨论法启发法【教具准备】多媒体【课时安排】 1课时【教学过程】一、导入:同学们,一模考试前,我们对记叙文阅读中的“快速梳理和概括故事情节”进行了专题训练,今天我们来对这个专题进行复习巩固。

希望通过这节课的学习,大家能够根据答题要求,快速准确解答同类题目。

二、温故而知新:1、学生阅读记叙文《我的大学》,完成文后问题。

2、教师带领学生分析解题思路并归纳总结。

[答案示例]:求学期间,“蛋糕”带给我们真挚的情谊毕业之后,“蛋糕”传递着拉斯的祝福如今,“蛋糕”引起我对大学生活美好的回忆[解题思路]:(1)审题:明确题意、确定范围、理清层次。

(2)答题:精确表达。

3、同类题目训练:阅读《乡村的灯火》,完成文后问题。

4、学生集体交流,再次强化解题思路。

(请个别学生读自己的答案,然后请其他同学分别评判这些答案,找出答案中存在的问题,进一步强调形成答案的要点)[答案示例]:①明亮的月亮灯下欢声不断②耀眼的电灯光下彻夜狂欢③辉煌的霓虹灯下惆怅思归三、课堂小结:同学们,我们今天再次对记叙文阅读中的“概括故事情节”一题进行了重点训练,希望同学们在温习旧知识的同时,开动脑筋,多多思考,将我们共同总结的答题思路和答题技巧灵活的运用到同类型的题目中去,争取在中考中取得优异的成绩!四、布置作业:阅读《我的傻瓜妈妈》、《善良的种子》,完成文后问题。

【板书设计】如何快速梳理和概括故事情节1、审题:明确题意、确定范围、理清层次。

2、答题:精确表达。

【教学后记】1、注重学情调查,依据学情进行教学设计在一模考试前,我曾对记叙文阅读中快速梳理和概括故事情节做过专题训练。

【记叙文阅读】梨一样的苹果阅读答案(2021年贵州安顺中考语文试题)梨一样的苹果①米哈朵夫是一位出色的小学图画教师,他在这个偏远的小城中教了一年又一年图画课。

他一如既往地按照自己的标准评价学生的图画作业,从未出过任何差错。

②一天,像是以往一样,米哈朵夫吻住有些甜美的小胡子踏上讲台,教导学生画苹果。

他绕着教室看看了一圈,小胡子快活地抖动着,他令人满意极了。

忽然,他的目光落到了墙角的课桌上这里挤的就是刚刚转回至班里的尤里卡,他的父亲就是西伯利亚的护林员,因病阳入至小城工作似乎就是故意淘气,尤里卡的苹果又短又圆,蒂部尖尖的,并且涂成了梨黄色。

可以说道,他图画的显然就不是苹果。

你图画的就是苹果吗?孩子提问:就是苹果。

我看看好像有些像是梨。

就是的,老师,有些像是梨的苹果。

米哈朵夫压着火气说那孩子,苹果就是扁圆的,必须用浅黄色,再加之一些艳丽的红色。

他的口气非常的保守,他期望用老师惯用的用笔、感召方法,并使尤里卡退出这个像是的苹果。

但这个孩子压根儿没有在乎老师的保守,他说道,在西伯利亚小森林里,一棵苹果树和一棵梨树各自被雷劈回去了一半,两棵树紧紧依靠在了一起,孵出了一棵树,一面吴厝庄的就是这种像是梨一样的苹果。

他喝过这种苹果。

他就是这个世界上唯一喝过这种苹果的人,因为,这两棵树只结了一个苹果,后来,两棵树慢慢熟透,都死去了。

③专注倾听的米哈朵夫从故事的结尾感到了嘲弄的味道。

他嚓的一下撕掉了那一页像梨一样的苹果,要么拿出你所说的苹果,要么就乖乖地画我的苹果。

否则,就再也不要来上课了!④全班同学哄堂大笑。

这个从西伯利亚去的土头土脑的小男孩可怜巴巴地缩在墙角,但他仍固执地秉持:的确存有这种苹果,我喝过这种苹果。

⑤第二天孩子拿着画满了苹果的作业本乖乖地走到他面前。

令米哈朵夫吃惊的是,这些苹果比其他学生的苹果都画得好,只是每一个圆润鲜艳的苹果边都洒满了斑斑点点的泪渍⑥如果尤里卡就是一个快乐撒谎的孩子,事情也就那样过去了。

阅读训练之概括文章表达的思想感情一、概述文章的思想感情,也叫中心思想,它是作者的写作目的,也是文章的主题。

体会文章的思想感情,能使我们更加透彻地理解文章,提高阅读能力,能从中受到思想教育。

二、概括中心思想的常用方法(一)内容分析法。

(最常见、最基本的方法)许多文章,作者表达的思想感情不会直接点出来的,而是需要读者通过文章所记叙的具体的人或事去体会,去理解,进而概括出来的。

所以,归纳这一类文章的思想感情就要在概括文章主要内容的基础上进行(二)题目入手法抓住文章的题目,分析文章的思想感情。

有些文章的题目揭示了文章的思想感情,这样的题目,我们通常称之为“题眼”,对“题眼(题目)”加以扩展或者结合文章的内容挖掘题目的深层含义,就能概括文章的主题。

(三)重点段提取法抓住重要段,概括文章的思想感情。

作者在写作股哟城中,总是把与主题有密切联系的内容作文重点来进行详细的描写,所以,文章的重点段是最能体现主题的部分。

因此,我们在阅读中,可以抓住重点段进行认真的分析、体会,文章的思想感情就能被体会出来。

(四)中心句提炼法分析中心句,总结文章的思想感情。

中心句就是点明文章中心思想的句子,它直接表达了作者的感情。

在阅读文章时,只要紧紧地抓住这些关键的中心句,就可以归纳文章的思想感情了。

(五)感悟抒情议论法感悟议论和抒情部分,概括文章的思想感情。

有些文章在记叙文中穿插着议论和抒情,这些议论和抒情的句子往往就是作者的写作目的。

阅读时,要重点体会和感悟这些句子,从中分析作者要表达的思想感情。

三、概括思想感情的几种形式(一)写人:本文记叙了……表现(赞扬)了……品质(精神)(二)写事:本文记叙了……(事),说明了……(道理)(三)写景:本文描述了……抒发了……(思想感情)(四)童话、寓言:本文通过了……(故事),告诉(说明)……道理四、针对性训练(一)游乌龙山去年暑假,我回到久别的家乡——四川省乐山市,和奶奶一道游了风景迷人的乌龙山。

记叙文阅读之概括故事情节可爱的书呆子叶辉⒈大智若愚,大巧若拙,一些学业顶尖的大专家大学者甚至泰斗级的人物,在日常生活中却常常是低能儿,学业上的辉煌和生活中的愚笨形成鲜明的对照,因此常常为庸人所诟病⒈,为那些学业上无所成而生活上的精明者所讪笑⒉。

⒉毫无疑问,哲学是世界上最能使人聪明的学问。

按照这个逻辑,学哲学的人应该是这个世界上最聪明的人了。

⒊不见得。

何以见得不见得?有事实为证。

⒋中国科学院哲学社会科学部哲学所的申有鼎先生,著名逻辑学家。

但是大学者有时却迂得可爱,呆得可爱。

⒌申先生因沉迷学业,误了个人婚事。

年岁渐长方找到一个在工厂工作的对象,于是两人商定结婚。

⒍彼时结婚登记要开介绍信。

这位申大专家兴致勃勃来到单位开介绍信。

“你未婚妻叫什么名字?”工作人员问。

申有鼎竟想不起来。

于是他拎起电话,找到爱人所在单位。

⒎“请问你们厂一个女同志最近要同中科院哲学所的申有鼎结婚,你们知道吗?”申大专家问。

⒏“知道啊。

”对方答。

“请问她叫什么名字?”“你是谁?”⒐“我就是申有鼎,开结婚登记证明,想不起她名字了……”⒑结婚忘了未婚妻的名字,这在全世界恐怕绝无仅有!⑾想不起未婚妻名字已属罕见,还有忘掉自己姓甚名谁的人!⑿此事也发生在中国科学院哲学社会科学部哲学所,主角是申有鼎的同事金岳霖。

⒀金岳霖,“中国哲学第一人”,一个泰斗级的人物。

⒁泰斗也是个书呆子。

他不爱做官,他有一名言:“与其做官,不如开剃头店,与其在部里拍马,不如在水果摊子上唱歌。

”50年代初,时任清华大学教务长的周培源要他出任清华大学哲学系主任,金泰斗不想干,但周坚持,无奈,他只好到系主任办公室办公。

可是他却不知道“公”是怎么办的,就恭恭敬敬地在办公室里待着,见没人找也没事,待了半天又跑回家看书去了。

⒂后来学校只好解除他的行政职务。

⒃一次,金泰斗乘人力车外出办事,一路上满脑子思考着一个哲学问题,突然有所悟,于是马上想到要与好友陶孟如交流,遂急令车夫停车,跑到路旁的电话亭前打电话。

⒄“我找陶孟如。

”他拨通了电话。

⒅“您哪位?”陶孟如的女佣在电话里问。

我哪位?金岳霖摸摸脑袋,一时竟想不起来。

⒆“我是陶孟如的朋友,请他说话。

”⒇“您贵姓?”佣人是个较真的人。

可金泰斗还是想不起自己“贵姓”。

无奈,只好央求女佣高抬贵手,让他与老朋友通话。

女佣恪守职责,不予通融。

无奈中,金岳霖转而向自己的车夫求教。

“我是谁?你知道吗?”车夫刚给他拉车,也叫不出这位大名鼎鼎的学者的名字。

但他依稀记得别人都叫他金博士。

“别人都叫你金博士。

”金岳霖一拍脑门念了声“阿弥陀佛!原来我姓金啊!”这下终于想起来了。

(21)此事终被好友陶孟如披露,传遍学界,成为他那些好事之徒的朋友茶余饭后的笑谈。

(22)女作家袁成兰曾写过她的夫君。

那是一个“上通天文,下知地理,中间不懂人际交往”的知识分子,一个历史学教授。

这位书呆子思考问题时目不斜视,连老婆都认不得了。

袁成兰写自己的丈夫有个细节很有意思:一次她从乡下回来,下了车,肩扛手提,大包小包,恰逢丈夫放学,她赶忙迎了上去,谁知丈夫见了她点头一笑,继续走路。

她奇怪了,丈夫不认识自己啦?便故意不与他招呼,紧跟着他,但见他目不斜视,继续前进。

她累得满头大汗,他旁若无人顾自走路。

到家门口,他进了门,准备关门时才发现门外的妻子,惊讶地问:“咦,怎么是你?”见妻子肩扛手提,累得汗流满面,这才醒悟:“刚才我好像在哪里看到你了,对对对,当时看到你,我觉得像个熟人……”呜呼哀哉!老婆成了熟人,倒真是个熟人,同床共枕数十年的熟人!(23)的确,有些大智慧者在日常生活中常常表现出非常可笑非常白痴的一面。

对此,一些聪明人常常讥笑他们是书呆子。

诚然,在这些聪明人面前,这些书呆子是既呆又傻。

但是不呆不傻的聪明人能不能也像那些书呆子一样在某方面干出成就来呢?选自2008-07-16《中华读书报》(有改动)注释:①诟病:〈书〉指责。

②讪笑:讥笑。

文中写了三位可爱的书呆子,请你用简洁的语言概括在这三位书呆子身上所发生的趣事。

(对每一位的概括不超过30个字。

共3分)答:答案:①著名逻辑学家申有鼎,开结婚登记介绍信,忘了未婚妻的名字。

②著名哲学家金岳霖不会做官、忘记自己的名字。

③女作家袁成兰的丈夫把老婆当成了熟人。

你对三位大学者在生活琐事方面的愚钝有何看法?请结合自己的实际谈一谈。

(100-150字)(1)从事科学研究,必须具有不受一切外务干扰,全身心投入之中的精神。

(2)三位学者之所以能成就大事业,最可贵的就是对于科学事业的异乎寻常的专注。

(3)中学生在学习科学知识方面也应具有这种精神。

伤口⒈放学回家,见桌上放着几个苹果,想必是母亲为我准备的。

我也确实又渴又累了,但又实在懒得亲自动手,因而用求援的目光望着母亲。

母亲笑了笑:“大丫头了,该自己削了”。

仅是柔柔的一句话,我就认定这次非自己动手不可了。

唉,的确,随着自己一天天长大,母爱里便似乎少了几分“关爱”。

⒉真是惭愧,不听使唤的刀一下子在我手上划了道口子。

我叫了起来,母亲也慌了,急急地奔过来看伤口,看到伤口不大,这才嘘了口气,又小心翼翼地为我包好了伤口。

“疼吧?”母亲拧着眉,关切之情溢于言表。

“当然疼了”。

我仍忿忿地,心里埋怨着“早知如此,何必当初”。

⒊次日是星期天,碰巧液化气用完了,爸爸又出差了。

无奈之下,母亲只好自己拿着空瓶去换气了,好一段时间后,只听母亲在楼下喊我名字。

哼,一定是让我帮忙抬煤气罐,那么沉,我才不干呢,况且,我手上还有伤呀。

我跑到阳台上,摇了摇包扎好的手。

母亲立刻理解了,淡淡地说:“算了,别下来了,我自己行。

”我松了口气,回屋去了。

母亲终于把煤气罐扛上来了,我听到了几声粗重的呻吟声。

⒋晚上,爸回来了。

我走过房门,不经意间听到父母的对话,爸嗓门挺大:“怎把腰闪成这样?那么沉的煤气罐也不叫孩子帮忙?五层楼呀,你倒挺得住!”天哪,爸的火气好像不小哦。

“她手弄破了,再说也不能叫孩子拿那么沉的东西!”母亲的声音仍是淡淡的。

我站在门口,眼泪止不住掉下来。

⒌一阵风过,阴冷的空气使我打了个寒颤,唯有那包好的伤口是温暖如故。

苦思一番,才懂得母亲的爱是有增无减。

细想千遍,才知道自己的伤口主要不在手上,而是在心上——“小公主”似的娇惯养成了我的慵懒与自私。

我只懂得尽情地享受母亲过多的关爱,却对母亲吝啬地藏起我完全有能力付出的必不可少的一臂之力。

我深深地自责:我为何如此缺乏爱心与孝心。

对母亲尚且如此,将来我对他人对社会岂不更是冷漠与缺乏责任心?⒍深夜,我噙着泪花,在母亲闪伤的腰间轻轻地一遍遍擦着红花油,也为自己抚平心灵上的伤口。

请根据全文内容概括情节:1、母亲让我自己削苹果。

→()→母亲独自换煤气罐。

()→我为母亲擦红花油。

2、心理变化:怀疑→()→冷漠→()→自责答案:1、妈妈为我包扎伤口母亲这我开脱2、埋怨感动逃跑的火焰⒈进入冬季以后,则克台就成了最单调的世界,大地上失去了连绵的、起伏无尽的绿草鲜花,从脚下一直望到天尽头,再没有一点变化,只剩下茫茫雪野。

这个位于伊犁河谷深处的大草原,它的冬天是那样单调,那样沉静。

⒉那天早晨我备好了马,去场部送一些文件。

我给青马最后紧了肚带,跨上马,把皮帽子放下来,拉过军大衣下摆盖住膝部,就放马朝雪原走去。

在这晴朗的天气里纵马雪原,有一种特殊的滋味。

人在马背上,视野一下子变得开阔了。

⒊我策马驰上一处高地,马在雪地上喘息着似乎不太乐意。

过了一会儿,它自己渐渐减慢了速度。

这时,忽然从远处传来杂乱的犬吠声,我在马鞍上转过身,惊奇地看到了一幕原野冬猎的景象。

⒋在白皑皑的深雪里,一群狂怒的牧犬正在追逐三只亡命的狐狸,牧犬的后面,是一伙骑马的猎人。

雪太深了,狐狸跃动得非常艰难,它们每次跃起,身后都扬起一阵雪雾,然后落下去,身体又陷进雪里,有时只露出尖尖的红脑袋……它们身后的牧犬虽然也一样在深雪里,但那些狗高大凶猛得多,在雪里冲撞过来,杀气腾腾势如疾风。

⒌三只狐狸拼命地夺路而逃,还不时地回头顾看。

它们在这片茫茫的雪原上显得太弱小、太危险了,雪原那么空旷,狐狸却醒目得如同一簇簇跳跃的火焰,火红耀目,无遮无碍。

十几条猛犬看来是可以追上的,所以骑马围猎的人并不开枪射击。

⒍一只最红的狐狸掉头向我这边跑来,我心下一喜,纵马朝它奔去。

要是我抡它一马鞭,肯定得打昏过去。

正在这样想着,我的马忽然站住不动了,它耸起两耳,看着前方,我正感到莫名其妙,那只狐狸从坡下突然跳上来,恰恰落在我的马前。

可以看出,那狐狸刹那间惊呆了,它可能万万没有想到这里埋伏着一支人马。

惊恐之下,它也许料定自己必死无疑,竟伏在马前惊惶的望着我。

⒎我第一次在野外与一只狐狸这么近距离地对视。

……⒏它这样绝望,这个生灵,这团火焰。

“让我活下去吧—”我感到它这样对我恳告。

⒐我提着马鞭的右臂垂落了,不由自主地拨转了马头,让开一条路。

⒑它很有礼貌地看我让开,然后才低下头,迅速从我的旁边奔跑过去。

○11我伫马立在高地上,目送这只红狐狸继续奔逃。

在一片闪烁着阳光的雪野上,它跃动着,窜跳着,一起一伏,特别清晰。

它那条漂亮的大尾巴飘动招摇,宛似一股被风曳动的火红烈焰,燃烧、跃动在洁白的雪上。

○12“快跑吧!快点,再快点!”我望着这只狐狸,突然满心都生出怜爱和担忧,仿佛它已经不是一只野兽,而是一团,里的火焰,是雪原的精灵,太阳城的儿女。

○13这时,暴怒狂吠的牧犬追过去了,它们拥挤着,表情极其愤怒,情绪处在高度亢奋之中,它们争先恐后,有时不惜将同伙撞倒,好像对狐狸有不共戴天的仇恨。

○14它们会撕碎那只可怜的红狐狸的!它们追过去的时候,远处,那团逃跑的火焰还在一窜一窜地跳动着。

○15我呆呆地坐在马鞍上,满心里只装着两个字:快点,快点!……○16许多年以后,我在拉卜楞寺外的小街上买了一张完整的、火红的狐狸皮。

我不很清楚自己为什么要花几百元钱买这张狐皮,但是我买了。

○17这张狐皮和我在则克台遇到的那团逃跑的或火焰,颜色非常相近。

我不知道那只狐狸最后的命运,但我相信它是死了。

○18一团火炭不管跑到哪里,都会有人把它熄灭。

它最后的结局,也是变成一张完整的皮。

○19被悬挂起来,成为装饰。

1、选文为我们讲述了一个原野冬猎的故事,随着情节的发展,作者的思想感情也在发生着变化。

请你阅读③~○15段,参考下面的提示填空。

(每空4字)(4分)(1)情节的发展:________________ →狐落马前→_______________→放狐奔逃(2)感情的变化:非常惊奇→_______________→心生同情→_______________答案:1.(1)群犬逐狐人狐对视(2)心中暗喜怜爱担忧(共4分,每空1分,意思对即可)。