心律失常诊治进展

- 格式:ppt

- 大小:2.99 MB

- 文档页数:104

临床分析中的心律失常诊断与治疗进展心律失常是指心电节律的异常,可能导致心跳过快、过慢或者不规律等症状。

临床对心律失常的准确诊断和有效治疗一直是医生关注的焦点。

本文将从临床分析的角度,探讨心律失常的诊断与治疗的最新进展。

一、心律失常的分类及临床表现心律失常根据发生机制的不同可分为房性心律失常、室性心律失常和传导阻滞三类。

其中,房性心律失常包括房颤、房扑等,室性心律失常包括室性早搏、室速等,传导阻滞主要包括窦房传导阻滞、房室传导阻滞等。

不同类型的心律失常在临床上有不同的表现,如心悸、胸闷、晕厥等。

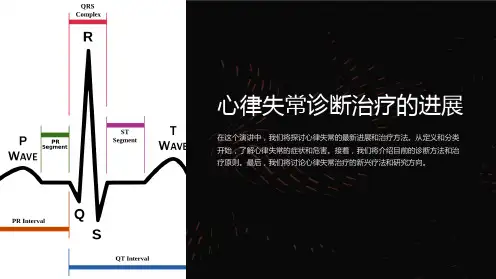

心电图是诊断心律失常的主要工具。

在临床分析过程中,医生需要结合患者的症状和心电图的特征来判断心律失常的类型。

二、心律失常的诊断进展近年来,心律失常的诊断技术得到了快速发展。

除了传统的心电图诊断外,心律失常的无创诊断技术逐渐应用于临床实践。

例如,24小时动态心电图、心脏监测器等设备能够提供更全面、连续的心电信息,有助于诊断一些间歇性、隐匿性的心律失常。

此外,心律失常的基因诊断也逐渐应用于临床。

通过检测某些与心律失常相关的基因突变,可以帮助医生确定一些遗传性心律失常的诊断。

三、心律失常的治疗进展从治疗的角度来看,心律失常的治疗策略包括药物治疗、非药物治疗和手术治疗等。

药物治疗是常见的治疗方式,通过调节心脏电活动来控制心律失常。

近年来,一些新的抗心律失常药物的研发进展快速,为临床治疗提供了更多选择。

除了药物治疗外,非药物治疗也逐渐被广泛应用。

例如,射频消融术是一种常见的非药物治疗方法,通过破坏异常的心律传导途径,恢复正常的心电节律。

手术治疗在一些难治性心律失常的患者中发挥着重要作用。

例如,心脏起搏器和除颤器等植入式器械的应用,大大提高了治疗效果。

四、心律失常治疗的个体化随着研究的深入,人们逐渐认识到心律失常的治疗需求具有个体差异性。

不同患者可能对同一治疗方法有不同的反应。

因此,个体化的治疗策略被提出。

通过基因检测等手段,医生可以了解患者的遗传特点,为他们提供更精准、有效的治疗方案。

心律失常手术进展报告心律失常是一种常见的心脏疾病,严重影响患者的生活质量和健康状况。

为了更好地治疗心律失常患者,我院针对该疾病开展了一项手术研究,现将手术进展进行报告。

1. 研究背景及目的心律失常是指心脏的心律异常,包括心动过缓、心动过速和心律不齐等。

尽管目前已有多种治疗手段,如药物治疗、心脏起搏器和射频消融等,但针对某些复杂性心律失常的治疗仍然存在困难。

本次研究旨在探索一种新的心律失常手术治疗方法,并评估其疗效和安全性,为临床提供更好的治疗方案。

2. 研究方法本研究纳入40例心律失常患者作为研究对象,其中男性23例,女性17例,年龄范围为35-65岁。

所有患者均经过详细的临床评估和筛选,并签署了知情同意书。

手术治疗采用导管介入技术,通过穿刺血管进入心脏腔内,定位准确地消融异常的心脏组织,以恢复心脏正常的节律。

手术过程中,利用三维电生理系统进行立体定位和导航,以提高手术的成功率和安全性。

3. 研究结果经过手术治疗,所有患者的心律失常症状明显缓解,治疗后随访中心率、心律规整度和心脏功能等指标均得到改善。

患者术后平均住院时间为3天,无严重并发症发生。

通过随访调查发现,术后1个月、3个月和6个月,患者的心律失常症状依然得到有效的控制,且未出现复发的情况。

患者的生活质量得到明显改善,回归正常生活和工作。

4. 讨论与结论本研究采用的导管介入技术治疗心律失常在临床上取得了良好的效果。

除了具有较高的成功率和安全性外,此方法还能够减少患者的疼痛和恢复时间,提高手术的整体效益。

然而,本研究还存在一些局限性,如样本量较小、随访时间较短等。

为了更加全面地评估该手术的长期效果和安全性,需要进一步开展大样本、长期随访研究。

综上所述,本次手术研究初步证实了导管介入技术在治疗心律失常中的潜力,为临床提供了一种新的治疗选择。

后续研究将进一步完善该技术,并探索更多心律失常治疗的创新手段,为患者提供更好的医疗服务。

在未来的临床实践中,我们将进一步提高该手术的疗效和安全性,积极推广和应用该技术,为广大心律失常患者带来更好的治疗效果和健康福祉。

心律失常诊治进展心律失常是心脏激动、传导发生异常的病症”可发生于心脏及非心脏病患者,随着认识的提高、老龄化社会的到来、检测器械的普及等,心律失常的发生率不断升高。

心律失常以往药物治疗占主导地位,由于疗效不佳、副作用大,一直备受争议。

心脏起搏治疗已走过半个世纪,是药物治疗无效的缓慢性心律失常的首选治疗方案,抗恶性心动过速复律治疗(ICD )以及合并左束支阻滞心力衰竭的三腔起搏器治疗(CRT )是除颤、起搏治疗的另一范畴。

消融治疗近年发展迅速,针对房颤的消融治疗以及针对左心耳血栓的封堵治疗是近年该领域的进展,本文就近年心律失常领域新进展进行总结。

1 •心律失常药物最新分类日前,心脏学科著名杂志circulation发布了抗心律失常药物现代分类,补充完善了经典的Williams分类方法,将以往临床常用、有效,但未在分类中体现的抗快速性心律失常药物如:腺苜、地高辛等纳入;增加了新的分类:0类为作用于起搏电流的新抗心律失常药如伊伐布雷定;増加了以往缺乏的缓慢性心律失常治疗药物如:阿托品等;新设定的抗心律失常5类、6类、7类药物分别是:机械敏感通道阻滞剂、缝隙连接通道阻滞剂和上游靶点调节剂,包括硏发的新药以及抗心律失常上游治疗最新药物如:ACEI、ARB、Q3脂肪酸、他汀。

相信最新的抗心律失常药物分类对于心脏电生理学及临床应用将产生重大影响。

2.心律失常介入治疗2.1心脏起搏心脏起搏治疗近年无指南发布及更新,国内研究热点是His起搏ft] LBB起搏。

His起搏经历了长期的探索,20世纪初,国外学者Deshmukh 开始尝试HIS起搏,成功率85% ,手术时间3.7±1.6h o 2005年,Zanon 使用主动固定电极直接起搏His ,成功率升至93% ,手术时间75±18分。

但是2008年远期随访硏究表明,His起搏阈值升高,2年起搏阈值在3.4 ±2.3V O该结果影响了His起搏的信心。

心律失常的发生机制及治疗新进展心律失常是指心脏电活动紊乱导致心脏搏动节律异常的一类疾病。

它可以分为窦性心律失常、房室传导阻滞、室上性心律失常和室性心律失常等多种类型。

本文将对心律失常的发生机制以及治疗新进展进行论述。

一、心律失常的发生机制1. 窦房结异常自主节律:窦房结决定着正常的心脏搏动速率和节奏,当窦房结自主节律出现异常时,就会出现过缓或者过快的心率,造成窦性心动过速或窦性心动过缓。

这种异常可能是由于窦房结细胞内外离子通道功能改变所引起。

2. 心房内折返性停搏:心房内折返可导致快速而混乱的电活动,这可能产生多形复杂性房速、扑动和颤动等。

其机制包括微再入环路与触发活动两种:- 微再入环路:在特定解剖途径损伤或炎症情况下形成微小而千回的环行活动;- 触发活动:在心房肌细胞膜电位异常产生额外兴奋波,触发出折返性停搏。

3. 房室结生理性阻滞:房室结正常工作时,心房和心室之间的传导速度是逐渐加速的。

但当传导受到阻滞时,就会出现房室传导延缓,表现为房室传导阻滞。

这种阻滞可能是由于细胞膜电位改变或者组织解剖结构损伤所致。

4. 室性自主节律点激发:在心脏组织受到严重损伤或缺血时,新的自主节律点可以被激发,从而导致快速而不稳定的电活动。

这可能是造成室性心律失常的原因之一。

二、心律失常的治疗新进展1. 药物治疗:药物治疗是控制心律失常最常用的方法之一。

根据类型不同可以选择钠通道阻滞剂、β受体阻滞剂、钙通道阻滞剂或抗心律失常药物等。

这些药物的作用机制是通过调节细胞电位和离子通道活性来改善心脏电活动的稳定性。

2. 射频消融术:射频消融术是一种广泛应用于心律失常治疗的介入性手术,它通过放置射频导管到患者心脏内,利用高频电能将导致心律失常的异常传导径路灼伤,从而达到复原正常心律的目的。

3. 起搏器植入:有些房室传导阻滞患者,由于传导功能障碍无法在合适时间完成传导过程,并将成为制约患者生活质量的直接原因。

在这种情况下可以选择起搏器植入术,根据具体病情配置相应类型和参数的起搏器以复原正常房室传导。

心律失常的诊断与治疗新进展引言心律失常是一种常见的心脏疾病,其在人群中的发病率逐年增加。

心律失常不仅给患者带来身体上的不适和风险,还对患者及其家庭造成严重的心理压力和经济负担。

针对心律失常的诊断与治疗,医学界一直在不断探索和研究新的进展。

随着科学技术的发展,心律失常的诊断和治疗手段得到了极大的改善。

传统的心电图、Holter监测等方法已经成为日常临床工作的基本手段,同时还涌现出了一系列新的检查技术,如心电生理学检查、心脏磁共振等。

这些新的技术使得对心律失常的诊断更加准确和全面。

在治疗方面,药物治疗一直是主要的手段。

然而,随着药物疗效的有限和不良反应的出现,非药物治疗方式逐渐受到关注。

射频消融、心脏起搏器植入、心脏再同步治疗等新的治疗手段相继出现,为心律失常患者带来了新的希望。

尽管心律失常的诊断与治疗取得了一定的进展,但仍存在一些问题和挑战。

心律失常的复杂性、多样性使得其诊断和治疗难度增加。

同时,一些新的药物和技术的安全性和有效性也需要更多的临床实践和研究验证。

本文将介绍心律失常的定义和分类、流行病学特征、诊断方法、治疗方法以及心律失常的预后和并发症。

同时,还将对心律失常的新进展进行探讨,并展望未来的研究方向。

通过系统地总结和分析相关文献和研究成果,旨在为临床医生提供参考和指导,促进心律失常的诊断和治疗水平的进一步提高。

背景介绍心律失常是指心脏节律的异常变化,包括心率过快、过慢或者不规则。

它可以由多种因素引起,如心脏结构异常、电解质紊乱、代谢性疾病等。

随着现代生活方式的改变和人口老龄化程度的提高,心律失常在全球范围内呈现出明显的增长趋势。

心律失常的发病率和严重程度对个体健康和社会经济都带来了巨大的影响。

据统计,心律失常是导致中风、心力衰竭和猝死的主要原因之一。

尤其是那些容易诱发心律失常的患者,如冠心病、高血压、糖尿病等患者,其心血管事件的风险更高。

目前,心律失常的诊断与治疗已经取得了一定的进展。

传统的心电图和心脏超声检查仍然是常用的诊断手段,但其对心律失常的准确性和敏感性有一定的限制。