城镇体系结构规划(1)

- 格式:ppt

- 大小:1.73 MB

- 文档页数:16

南宁市武鸣县城镇体系规划一、武鸣县城镇体系概况:1、区域:武鸣县位于广西壮族自治区中南部,是首府南宁市的辖县,史有“首善之县”美誉。

介于北纬22°59′58″~23°33′16″,东经107°49′26″~108°37′22″之间。

东与上林县、宾阳县交界,西邻平果县、隆安县,南靠南宁市兴宁区,北连马山县,东西最大横距111千米,南北最大纵距97千米。

2、城镇群体:武鸣县辖13个镇:城厢镇、两江镇、马头镇、陆斡镇、罗波镇、太平镇、双桥镇、甘圩镇、宁武镇、锣圩镇、仙湖镇、府城镇、灵马镇。

3、城镇概况:城厢镇:城厢镇地处武鸣县城,距首府南宁37公里,是全县政治、经济、文化、金融和信息中心,总面积43.4平方公里,人口4.5万人。

主要产业:安力泰美诗药业公司、中外合资港鸣陶瓷厂、皇后淀粉化工厂、皇氏乳业有限公司;旅游业。

两江镇:两江镇位于武鸣县东北部,210国道由南至北穿境而过,镇政府驻两江圩,距县城43千米;全镇面积199平方千米。

42050人。

主要产业:“璇力威”牌辣椒产品、冶炼厂、食品厂、茶厂、矿泉水厂、科利尔助剂厂等企业、主要经济作物有甘蔗、花生、黄豆、木薯、红薯、林果等。

马头镇:马头镇位于武鸣县东部,镇人民政府驻地马头圩,距县城37公里,有5833户共24738人。

主要产业:乡镇企业主要有淀粉厂、编织袋厂。

陆斡镇:位于县境东北部,全镇总面积246平方公里,镇人民政府驻地陆斡圩,距县城22公里,总人口60387人。

主要产业:5个县管工程水库、8个镇管工程水库;农业生产以种植水稻、玉米、木薯、西瓜、龙眼、香蕉等为主。

企业主要产品有淀粉、麻绳、酒精、红砖。

罗波镇:罗波镇位于武鸣县东部,距县城24公里,全镇总面积161平方公里,37709人。

主要产业:农业生产以种植水稻、玉米、甘蔗、木薯、水果、经济林等为主。

乡镇企业主要有淀粉厂、酒精厂、砖厂、水厂、纸厂等,主要产品有普通淀粉、变性淀粉、机砖、机制包装纸等。

Part 1 城市规划的类型与编制内容(一)城镇体系规划一基本原则1、因地制宜2、经济、社会发展与城镇化战略相互促进3、区域空间整体协调发展4、可持续性发展二作用1、指导总规编制,上下衔接,对实现区域层面的规划与城市总体规划的衔接意义重大2、全面考察区域态势,发挥对重大开发建设项目及重大基础设施布局的指导,避免“就城市论城市”思想,从区域整体效益最优化的角度实现最大基础设施的合理布局3、综合评价区域发展基础,发挥资源保护和利用的统筹功能4、协调区域城市发展,促进城市之间形成有序竞争与合作的关系三城镇体系规划的主要内容1、综合评价区域与城市的发着建设条件历史背景区域范围经济基础2、预测区域人口增长确定城市化目标主要考虑规划区域内建制镇及以上等级的居民点的合理发展适当考虑与集镇的关系关键点城镇人口的实际含义和收集每个城镇最接近实际的城镇人口资料3、确定本区域的城市发展战略,划分城市经济区,核心,依据公平和效益相结合的原则,处理好区域内城镇和地区发展的均衡与不均衡的关系4、提出城镇体系的职能结构和城镇分工5、确定城镇体系的等级和规模结构规划6、确定城镇体系的空间布局7、统筹安排区域基础设施和社会设施8、确定保护区域生态环境、自然和人文景观以及历史遗产的原则和措施9、确定各时期重点发展的城镇,提出近期重点发展城镇的规划建议10、提出实施规划的政策和措施四城镇体系规划强制内容(注p108)1、区域内必须控制开发地区域2、区域内区域性重大基础设施的布局3、涉及相邻城市、地区的重大基础设施----取水口、污水排放口、垃圾处理厂1(二)全国城镇体系规划一主要任务指导省域城镇体系规划二主要内容1、明确全国城镇化总体战略与分期目标2、确定国家城镇化的道路与差别化战略3、规划全国城镇化系的总体空间格局4、构架全国重大基础设施支撑系统5、特定与重点地区的规划(三)省域城镇体系规划一主要任务是城市总体规划的法定依据二基本原则1、符合全国城镇体系规划,与全国城市发展政策相符,与国土规划、土地利用总体规划等其他相关法定规划相协调2、协调区域内各城市在城市规模、发着方向以及基础设施布局等方面的矛盾,有利于城乡之间、产业之间的协调发展,避免重复建设3、体现国家关于可持续发展的战略要求,充分考虑谁、土地资源和环境的制约因素和保护耕地的方针4、与周边省(区、市)的发展相协调三省城城镇体系规划编制内容(注P107)1、编制全省(自治区)城镇化和城镇发展战略------城镇化方针与目标、城市发展与布局战略2、确定区域城镇发展用地规格的控制目标3、协调和部署影响省城城镇化与城市发展的全局性和整体性事项4、确定乡村地区非农产业布局和居民点建设的原则5、确定区域开发管制区划6、按照规划提出的城镇化与城镇发展战略和整体部署,充分利用各种政策。

阿尔山-柴河旅游区域城镇体系规划一、阿尔山-柴河城镇性质与城镇体系形成的历史基础阿尔山-柴河地区目前的伊尔施镇(阿尔山市)、明水镇、五岔沟镇、白狼镇、天池镇、柴河镇城镇格局形成的历史基础是区内的林场,可以说城镇是“因林场而生”,林木采运造就了原有的城镇格局。

各镇都是在林场总部或林业局的局址所在地的基础上形成的,伊尔施镇是阿尔山林业局(下有天池、金将沟、兴安等林场)的局址所在地,白狼镇是白狼林业局局址所在地,五岔沟镇是五岔沟林业局所在地,柴河镇是柴河林业局局址所在地,天池镇是天池林场总部所在地。

二、阿尔山-柴河城镇转型与城镇空间格局调整的动力(一)阿尔山-柴河发展转型与城镇格局调整的宏观背景国家“退耕还林”、“再造山川秀美”工程,削弱了阿尔山-柴河城镇“因林扩展”传统模式的基础,构成了阿尔山-柴河发展转型与城镇格局调整的宏观背景。

1999年国家开始实施退耕还林政策,并在部分省市进行试点。

2003年1月20日国家颁布《退耕还林条例》,全面启动“退耕还林”工程。

阿尔山-柴河地区的林场在这种大背景下,逐步出台了“禁耕、禁牧、禁伐”的政策,依赖林木采运的传统城镇扩展模式的基础逐步丧失。

(二)阿尔山-柴河发展转型与城镇格局调整的两大推动力旅游业的发展以及新“欧亚大陆桥”的建设是阿尔山-柴河发展转型与城镇空间格局重组的两大主要动力。

1、旅游业的发展构成20世纪90年代阿尔山-柴河城镇发展转型与城镇空间格局调整的第一推动力。

20世纪80年代中后期,旅游业的经济地位逐步增大。

在20世纪90年代后旅游业逐步成为我国第三产业的重点,旅游业成为对外开放、吸引外资的重要手段。

阿尔山的旅游业在20世纪90年代逐步启动,到2004年已经接待了66.7万人天。

在“退耕还林”的大背景下,旅游经济的发展是阿尔山-柴河城镇空间格局调整的一大主要动力①,而且,随着阿尔山-柴河旅游经济的发展,推动城镇空间格局调整的力量将进一步释放。

20世纪90年代阿尔-柴河山旅游经济的发展构成了阿尔山-柴河经济转型和城镇空间格局调整的第一推动力,使得阿尔山-柴河逐步从依托林木采运形成的城镇向旅游型城镇发展,并且这种转化必将被旅游经济的进一步发展所强化。

城镇体系规划一、城镇体系及城镇体系规划的作用(1)是在一个国家或相对完整的区域中,有不同职能分工、不同等级规模、空间分布有序联系密切、相互依存的城镇群体。

(2)主导城乡空间结构调整(3)指导区域性基础设施配置(4)引导区域性基础设施配置二、城镇体系规划的内容及图纸要求一)市域城镇体系规划应当包括下列内容:(一)提出市域城乡统筹的发展战略。

其中位于人口、经济、建设高度聚集的城镇密集地区的中心城市,应当根据需要,提出与相邻行政区域在空间发展布局、重大基础设施和公共服务设施建设、生态环境保护、城乡统筹发展等方面进行协调的建议。

(二)确定生态环境、土地和水资源、能源、自然和历史文化遗产等方面的保护与利用的综合目标和要求,提出空间管制原则和措施。

(三)预测市域总人口及城镇化水平,确定各城镇人口规模、职能分工、空间布局和建设标准。

(四)提出重点城镇的发展定位、用地规模和建设用地控制范围。

(五)确定市域交通发展策略;原则确定市域交通、通讯、能源、供水、排水、防洪、垃圾处理等重大基础设施,重要社会服务设施,危险品生产储存设施的布局。

(六)根据城市建设、发展和资源管理的需要划定城市规划区。

城市规划区的范围应当位于城市的行政管辖范围内。

(七)提出实施规划的措施和有关建议二)图纸要求:1、区域城镇关系示意图(区位图):图纸比例为1/50000~1/100000,标明相邻城镇位置、行政区划、重要交通设施、重要工矿区和风景名胜区。

2、市(县)域城镇分布现状图。

图纸比例为1/50000~1/200000,标明行政区划、城镇分布、交通网络、主要基础设施、主要风景旅游资源。

3、市(县)域城镇体系规划图。

图纸比例同现状图,标明行政区划、城镇体系总体布局、交通网络及重要基础设施规划布局、主要文物古迹、风景名胜及旅游区布局。

三、城镇体系规划内容表达技术要点城镇体系现状图(1)城镇的发展布局具有历史继承性,分析城镇体系演变的历史进程,目的是在城镇及其体系形成发展的历史过程中探索其成因、演变的动因和某些规律性,这对总结归纳现状特点,规划未来的城镇体系有重要作用。

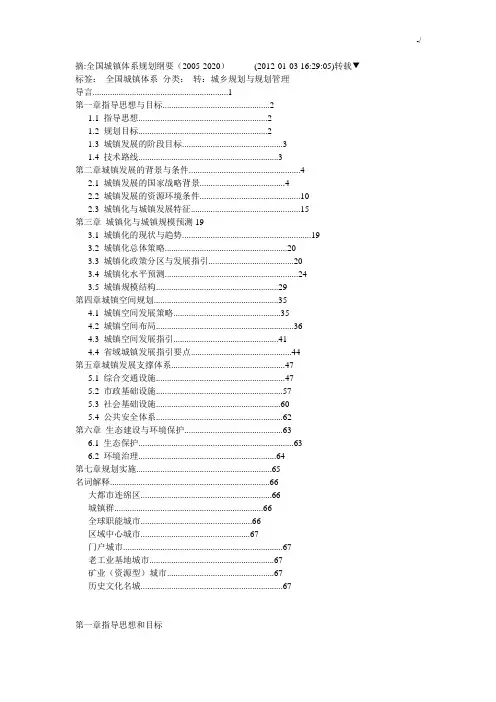

摘:全国城镇体系规划纲要(2005-2020)(2012-01-03 16:29:05)转载▼标签:全国城镇体系分类:转:城乡规划与规划管理导言 (1)第一章指导思想与目标 (2)1.1 指导思想 (2)1.2 规划目标 (2)1.3 城镇发展的阶段目标 (3)1.4 技术路线 (3)第二章城镇发展的背景与条件 (4)2.1 城镇发展的国家战略背景 (4)2.2 城镇发展的资源环境条件 (10)2.3 城镇化与城镇发展特征 (15)第三章城镇化与城镇规模预测193.1 城镇化的现状与趋势 (19)3.2 城镇化总体策略 (20)3.3 城镇化政策分区与发展指引 (20)3.4 城镇化水平预测 (24)3.5 城镇规模结构 (29)第四章城镇空间规划 (35)4.1 城镇空间发展策略 (35)4.2 城镇空间布局 (36)4.3 城镇空间发展指引 (41)4.4 省域城镇发展指引要点 (44)第五章城镇发展支撑体系 (47)5.1 综合交通设施 (47)5.2 市政基础设施 (57)5.3 社会基础设施 (60)5.4 公共安全体系 (62)第六章生态建设与环境保护 (63)6.1 生态保护 (63)6.2 环境治理 (64)第七章规划实施 (65)名词解释 (66)大都市连绵区 (66)城镇群 (66)全球职能城市 (66)区域中心城市 (67)门户城市 (67)老工业基地城市 (67)矿业(资源型)城市 (67)历史文化名城 (67)第一章指导思想和目标1.1 指导思想(1)以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以实现全面小康为目标,落实以人为本、全面协调可持续发展的科学发展观,推动经济持续快速协调健康发展,合理把握城镇化进度,实现健康城镇化;(2)适应建立健全社会主义市场经济的要求,加强中央政府的宏观调控能力,发挥城乡规划对空间资源的宏观调控作用,实现协调发展,努力形成资源节约、环境友好、经济高效、社会和谐的城镇发展新格局;(3)进一步发挥城镇在国民经济和社会发展中的核心作用,发挥城乡规划的社会服务功能,逐步改变城乡二元结构,促进“三农”问题的解决,建设社会主义和谐社会,全面提高城乡人居环境质量;(4)继承与发扬历史文化传统特色,弘扬民族精神,保护好珍贵的自然与人文资源,创造具有中国特色的,融传统与现代于一体的多样化的社会主义城市新文化。

城乡规划包括城镇体系规划城乡规划是指对城镇和乡村进行合理布局和发展的规划工作。

城镇体系规划是城乡规划的重要组成部分,旨在优化城镇布局,提高城镇功能和服务水平,促进城乡一体化发展。

本文将从城镇体系规划的概念、目标、原则、内容和实施步骤等方面进行详细介绍。

一、概念城镇体系规划是指根据城镇发展的需要和国家、地区的经济社会发展战略,对城镇进行合理布局和发展的规划工作。

它包括城市的空间布局、城市规模和结构、城市功能和服务设施等方面的规划。

二、目标城镇体系规划的目标是建立合理的城镇布局,促进城市间的协调发展,提高城市的竞争力和可持续发展能力。

具体目标包括:优化城市空间布局,提高城市的功能和服务水平;促进城市间的协调发展,避免城市过度集中;加强城市与农村的联系,推动城乡一体化发展。

三、原则城镇体系规划应遵循以下原则:1. 综合协调原则:根据城市发展的需要,统筹考虑各个城市的规模、功能、空间布局等因素,实现城市间的协调发展。

2. 适应性原则:根据不同地区的经济社会发展情况和自然环境条件,制定相应的城镇体系规划,确保规划的可行性和适应性。

3. 可持续发展原则:注重生态环境保护,推动城市的可持续发展,提高资源利用效率,减少环境污染。

4. 公平公正原则:坚持公平公正原则,保障城市居民的基本权益,提高城市的社会公平性和可持续发展能力。

四、内容城镇体系规划的内容包括:1. 城市空间布局:确定各个城市的位置、规模和空间布局,合理划定城市的发展边界,避免城市过度扩张。

2. 城市规模和结构:确定城市的规模和人口规模,合理划分城市的功能区,提高城市的服务功能和品质。

3. 城市功能和服务设施:确定城市的主导产业和功能定位,规划城市的基础设施和公共服务设施,提高城市的服务水平。

4. 城市交通和交通网络:规划城市的交通网络,提高城市的交通便捷性和交通效率,减少交通拥堵和污染。

5. 城市环境和生态保护:注重城市的生态环境保护,规划城市的绿地和生态空间,提高城市的生态品质和可持续发展能力。

第一节城镇体系规划的意义、内容和方法一、城镇体系的概念、特征及其理论研究进展(一)城镇体系的概念•城镇体系,是指在一定地域范围内,以中心城市为核心,由一系列不同等级规模、不同职能分工、相互密切联系的城镇组成的有机整体。

•含义:P345(教材)(四条)(二)城镇体系的基本特征•1.整体性。

•2.等级层次性。

•3.动态性。

(三)城镇体系的发育阶段•城镇体系的组织结构演变,可相应划分为:低水平均衡阶段、极核发展阶段、扩散阶段和高水平均衡阶段等。

(略)(四)城镇体系的类型1.以中心城市数量多寡组合方式可以分为:1单中心体系类型2多中心城镇体系类型二、城镇体系研究的兴起和发展•略三、城镇体系规划的意义、任务和内容•(一)我国城镇体系规划的发展及其意义•(二)城镇体系规划的任务与内容(一)我国城镇体系规划的发展及其意义•目前,我国已经形成了由区域国土规划、城镇体系规划、城市总体规划、城市分区规划和城市详细规划等组成的空间规划系列,城镇体系规划处在衔接区域国土规划和城市总体规划的重要地位,具有双重性质,既是城市规划的组成部分,又是区域国土规划的组成部分。

作为区域国土规划的组成部分,主要是结合国土资源开发和生产力总体布局,提出规划期人口城镇化的水平、途径和城镇空间分布格局,也涉及到城镇体系的等级规模、职能分工、发挥中心城市的吸引辐射等问题,对城镇发展具有比较宏观的指导意义。

作为城市总体规划组成部分,对区域内的各城镇,特别是对中心城市制订城市性质、规模和用地发展方向有指导作用。

•城镇体系规划要达到的目标,是要通过区域人口、产业和城镇的合理布局,协调体系内各城镇之间、城镇与体系之间以及体系与其外部环境之间的各种经济、社会等方面的相互联系,运用现代系统理论与方法,努力促进区域社会、经济、环境综合效益最优化,实现体系整体利益的不断增长。

(二)城镇体系规划的任务与内容•1.任务•城镇体系规划的任务是:综合评价城镇发展条件;制定区域城镇发展战略;预测区域人口增长和城市化水平;拟定各相关城镇的发展方向与规模;协调城镇发展与产业配置的时空关系;统筹安排区域基础设施和社会设施;引导和控制区域城镇的合理发展布局;指导城市总体规划的编制。

城镇体系规划概述城镇体系规划是指对城镇在空间上的布局、结构和功能进行规划、调整和指导的过程。

城镇体系规划的目标是为了实现城市的可持续发展,提高城镇的生活质量和人居环境,促进城市经济的繁荣和社会的进步。

城镇体系规划的重要性城镇体系规划对于城市的发展具有重要的指导作用。

通过合理的城镇体系规划,可以达到以下几个方面的重要目标:1.优化城市空间结构:城镇体系规划可以合理划定城市边界,确保城市的适宜规模和布局,避免过度扩张和无序发展,使城市的空间结构更加紧凑和高效。

2.提高交通运输效益:城镇体系规划可以科学规划交通网络,优化交通组织,减少交通拥堵和能源消耗,提高交通运输效益,方便居民出行和货物流通。

3.优化资源配置:城镇体系规划可以科学规划土地利用,合理分布城市功能区,进行产业布局和资源配置,提高资源利用效率,促进产业协同发展和资源循环利用。

4.改善人居环境:城镇体系规划可以合理划定城市绿地、公共空间和住宅区,并规划景观和生态环境,改善城市的人居环境,提高居民的生活质量和幸福感。

5.促进社会和谐:城镇体系规划可以合理划定城市设施和公共服务设施的布局,满足居民的基本需求,促进社会公平和社会和谐的发展。

城镇体系规划的基本原则城镇体系规划需要遵循一定的基本原则,以确保规划的科学性、合理性和可操作性。

以下是城镇体系规划的基本原则:1.可持续发展:城镇体系规划应当注重生态环境保护和资源节约利用,以实现城市的可持续发展。

2.因地制宜:城镇体系规划应当充分考虑地方特色和资源禀赋,因地制宜地制定规划方案。

3.整体规划:城镇体系规划应当采取整体规划的方式,从整个城镇体系的角度进行规划和布局。

4.科学合理:城镇体系规划应当基于科学合理的依据和数据,遵循城市规划学的原理和方法,确保规划的科学性和可行性。

5.参与民主:城镇体系规划应当广泛征求居民和社会各方面的意见和建议,充分发挥市民的主体作用,确保规划的民主性和公正性。

城镇体系规划的实施步骤城镇体系规划的实施包括以下几个重要步骤:1.编制城镇体系规划方案:城镇体系规划方案是城镇体系规划的基础和主要成果,需要编制详细的规划方案,包括城市的总体布局、城市的功能区划、土地利用规划、交通规划等内容。

城市规划编制的主要内容(一)城镇体系规划城镇体系规划是对城镇发展战略的研究,是在一个特定范围内合理进行城镇布局,优化区域环境,配置区域基础设施,并明确不同层次的城镇地位、性质和作用,综合协调相互的关系,以实现区域经济、社会、空间的可持续发展。

城镇体系规划设计全国、省域、市(县)域以及跨行政区域等不同范围和层次。

(二)城镇体系规划的主要内容根据《中华人民共和国城市规划法》和《城镇体系规划编制审批办法》1)综合评价区域与城市的发展和建设条件2)预测区域人口增长,确定城市化目标3)确定本区域的城市发展战略,划分城市经济区4)提出城镇体系的职能结构和职能分工5)确定城镇体系的等级和规模结构规划6)确定城镇体系的空间布局7)统筹安排区域基础设施和社会设施8)确定保护区域生态环境、自然和人文景观以及历史遗产的原则和措施9)确定各时期重点发展的城镇,提出近期重点发展城镇的规划建议10)提出实施规划的政策和措施城市总体规划总体规划(一)总体规划综合研究和确定城市性质、规模和发展方向,统筹安排城市各项建设用地,合理配置城市各项基础设施,处理好远期发展与近期建设的关系,指导城市建设和合理发展。

(二)总体规划的主要内容1)设市城市应当编制市域城镇体系规划,县(自治县、旗)人民政府所在地的镇应当编制县域城镇体系规划2)提出城市性质和发展方向,划定城市规划区范围3)提出规划期内城市人口及用地发展规模,确定城市建设与发展用地的空间布局、功能分区,以及市中心、区中心位置4)确定城市对外交通系统的布局以及车站、铁路枢纽、港口、机场等主要交通设施的规模、位置,确定城市主、次干道系统的走向、断面、主要交叉口形式,确定主要广场、停车场的位置、容量5)综合协调并确定城市供水、排水、防洪、供电、通讯、燃气、供热、消防、环卫等设施的发展目标和总体布局6)确定城市河湖水系的治理目标和总体布局,分配沿海、沿江岸线7)确定城市园林绿地系统的发展目标及总体布局8)确定城市环境保护目标,提出防治污染措施9)根据城市防灾要求,提出人防、消防、防洪、抗震防灾规划总体布局10)确定需要保护的风景名胜、文物古迹、历史文化保护区、划定保护和控制范围,提出保护措施,历史文化名城要编制专门的保护规划11)确定旧区改建、用地调整的原则、方法和步骤,提出改善旧城区生产、生活环境的要求和措施12)综合协调市区与近郊区村庄、集镇的各项建设,统筹安排近郊区村庄、集镇的居住用地、公共服务设施、乡镇企业、基础设施和菜地、园地、牧草地、副食品基地,划定需要保留和控制的绿色空间13)进行综合技术经济论证,提出规划实施步骤、措施和方法的建议14)编制近期建设规划,确定近期建设目标、内容和实施部署(三)总体规划的期限总体规划的期限一般为20年,同时应当对城市远景发展做出轮廓性规划安排。

(⼀)域镇体系职能结构规划的层⾯

第⼀层⾯是从区域城镇体系总体职能这⼀层⾯进⾏分析研究.

第⼆层⾯是从较⼤的规划区域内划分出次⼀级的分区进⾏分析研究.

第三层⾯是具体研究确定每⼀个城镇的职能类型与组合.

(⼆)城镇职能分类

1.具有多种职能的综合性中⼼城市.凡是县城及县以上的区域政治,经济,⽂化中⼼都是这种类型,具体⼜可分为全国性的,⼤区域的(省际),省域,地级市域,县域中⼼城市.

2.某种或某⼏种职能较突出的专业化城镇. 在省域和跨省的城镇体系规划中,往往把⼀些专业化职能突出的城市,规划为各具特⾊的专业化城市,⽽作为地域中⼼的作⽤则退居次要地位.

(三)规划城镇体系职能结构的基本⽅法

1.分析各城镇的现状职能类型组合,分别计算各城镇的三次产业结构(包括产值和就业结构,下同),⼯业部门结构,第三产业部门结构.

2.对主要城镇,进⼀步分析其职能在区域中的地位作⽤.

3.中⼼城市和副中⼼城市,还要分析在⾼⼀层次区域以⾄在全国的地位作⽤.⽐较上述2的指标在省域,省际或全国的位序,⼀些拳头产品的市场占有率.

4.规划期发展条件变化分析.

5.城镇体系职能结构规划的基本思路:

⼀是要针对职能结构的特点和问题,根据区内外劳动地域分⼯的原理和区域发展战略,建⽴起新的城镇职能分⼯体系. ⼆是要完善城镇的职能层次分级. 三是进⼀步确定规划期各城镇的职能类型组合.。

城镇体系规划的主要内容1、综合评价区域与城市建设和发展条件区域与城市的建设和发展条件应包括历史背景、区域基础和经济基础等方面。

(1)历史背景分析的主要内容:分析该区域各个城镇的分布格局和演变规律,解释区域城镇发展的历史阶段及导致每个阶段城镇兴衰的主要因素,特别要重视历史上区域中心城市的变迁目的:研究城镇体系发展的主要因素演变的历史规律的目的是解释当前城镇体系的形成特点,从而为预测未来影响城镇体系发展的发展的主要因素及其作用提供启示。

(2)区域基础分析目的:研究区域经济和城镇发展的有利条件和限制因素,涉及到自然资源和自然条件、劳动力、经济技术基础、区域交通条件、地理位置等广阔的领域。

(3)经济基础分析内容:①要深入分析各产业部门的现状特点和存在的问题②明确各城镇中主要部门的发展方向。

通常需要回答的问题:①区域的工业发展方向,工业结构的调整及时序安排,主要城镇的工业布局和工业结构;②区域的农业发展方向,农业结构的转变以及对城镇发展的影响;③综合运输网的改善与城镇发展的关系;旅游资源的开发和城镇发展的关系;④城镇第三产业的发展等。

2、预测区域人口增长,确定城市化目标人口和城市化水平的预测所涉及的方面和影响因素较多,其中总人口的预测因资料丰富、方法成熟相对简单,城市化水平的预测则比较复杂,尤其是我国城镇人口统计口径不一致,前后年份的城镇人口资料缺乏可比性,给城市化水平的预测带来较大的难度。

确定城镇人口的实际含义和收集每个城镇最接近实际的城镇人口资料是准确预测城市化水平的关键。

应该从农业人口向城镇转移的可能性和城镇对农业人口可能的吸引能力两个侧面进行预测与互校。

3、确定本区域的城镇发展战略,划分城市经济区城镇在区域中承担的职能是影星城镇规模和增长的重要因素。

城镇职能结构的规划首先要建立在现状城镇职能分析的基础上。

通过定量和定性分析相结合的方法,对比各城镇之间职能的相似性和差异性,确定城镇的职能分类。

对重点城镇还应该具体确定他们的城镇性质,力求把他们的主要职能特征准确表达出来,使城市总体规划编制有所依循。

摘:全国城镇体系规划纲要(2005-2020)(2012-01-03 16:29:05)转载▼分类:转:城乡规划与规划管理标签:全国城镇体系导言 (1)第一章指导思想与目标 (2)1.1 指导思想 (2)1.2 规划目标 (2)1.3 城镇发展的阶段目标 (3)1.4 技术路线 (3)第二章城镇发展的背景与条件 (4)2.1 城镇发展的国家战略背景 (4)2.2 城镇发展的资源环境条件 (10)2.3 城镇化与城镇发展特征 (15)第三章城镇化与城镇规模预测193.1 城镇化的现状与趋势 (19)3.2 城镇化总体策略 (20)3.3 城镇化政策分区与发展指引 (20)3.4 城镇化水平预测 (24)3.5 城镇规模结构 (29)第四章城镇空间规划 (35)4.1 城镇空间发展策略 (35)4.2 城镇空间布局 (36)4.3 城镇空间发展指引 (41)4.4 省域城镇发展指引要点 (44)第五章城镇发展支撑体系 (47)5.1 综合交通设施 (47)5.2 市政基础设施 (57)5.3 社会基础设施 (60)5.4 公共安全体系 (62)第六章生态建设与环境保护 (63)6.1 生态保护 (63)6.2 环境治理 (64)第七章规划实施 (65)名词解释 (66)大都市连绵区 (66)城镇群 (66)全球职能城市 (66)区域中心城市 (67)门户城市 (67)老工业基地城市 (67)矿业(资源型)城市 (67)历史文化名城 (67)第一章指导思想和目标1.1 指导思想(1)以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以实现全面小康为目标,落实以人为本、全面协调可持续发展的科学发展观,推动经济持续快速协调健康发展,合理把握城镇化进度,实现健康城镇化;(2)适应建立健全社会主义市场经济的要求,加强中央政府的宏观调控能力,发挥城乡规划对空间资源的宏观调控作用,实现协调发展,努力形成资源节约、环境友好、经济高效、社会和谐的城镇发展新格局;(3)进一步发挥城镇在国民经济和社会发展中的核心作用,发挥城乡规划的社会服务功能,逐步改变城乡二元结构,促进“三农”问题的解决,建设社会主义和谐社会,全面提高城乡人居环境质量;(4)继承与发扬历史文化传统特色,弘扬民族精神,保护好珍贵的自然与人文资源,创造具有中国特色的,融传统与现代于一体的多样化的社会主义城市新文化。