明末辽东形势图

- 格式:pdf

- 大小:102.21 KB

- 文档页数:1

盘点明代辽东地区军事卫所与驿站分布明代辽东镇,是明代北边九镇之一。

明代辽东镇长城,即指明代辽东镇所属之长城。

一般来说,辽东镇长城,西端在今山海关西北,东端在今鸭绿江西岸。

辽东,是对辽东镇或辽东都司的简称,不同于秦汉时期辽东郡,也不是泛指的辽河以东,实为辽左地区。

辽东镇总兵驻广宁(今辽宁北镇),管辖的长城东起辽东附近的鸭绿江边西南至山海关,全长970余公里,全镇官兵九万九千八百七十五名。

辽东“三面濒夷,一面阻海,特山海关一线之路可以内通,亦形胜之区也。

” 与甘肃一样,辽东亦孤悬东北,环列诸夷,从右侧牵制着蒙古的左翼,为明朝北部边防之左腋。

由于地处偏远,明朝较迟攻占此地。

洪武四年,元辽阳行省平章刘益归降。

仅置辽东卫。

当年刘益即被部下所杀,明太祖朱元璋鉴于此兵变,认为辽东新附,人心未安,非大为之防,无以保固疆土,并考虑到以元臣纳哈出等拥众未附,与北元汗廷遥相呼应,便设定辽都卫,令其总辖辽东各卫,赋予其更大的权力。

设置都卫始于此,可见辽东地位之特殊,亦可见辽东从开始,便相对其他地区,具有更多的自主权力,以应对辽东复杂的形式和来自纳哈出的威胁,从而镇戍特点更为明显,近于大将镇守制度和其后的总兵镇戍制度。

由于辽东独当一面,地理特殊,故明太祖十分重视此地。

待西部逐渐攻占之后,明太祖开始加强辽东的经营,不但在洪武十八年,授郭英靖海将军,镇守辽东,又进征虏右副将军,仍镇辽东。

而且在洪武二十一年,遣冯胜等率大军征讨纳哈出。

纳哈出降,辽东始平定。

遣都督杨文往辽东操练军马、提调屯田。

洪武三十一年,又遣耿炳文镇守辽东。

建文时期,朝廷为平灭燕王叛乱,令耿炳文佩大将军印,自辽东征讨燕王,建文元年十一月,又令杨文镇守辽东。

并且赏赐辽东兵,以为拉拢。

辽东之地位,更显重要。

故而明成祖即位之后,对辽东愈为重视。

建文四年七月,明成祖初即位,即命左都督府左都督刘贞镇守辽东,其都司属卫军马悉听节制。

虽未名以总兵官,而其职权却为总兵之权。

明成祖似乎对刘贞颇不放心,次年正月,即以亲信孟善镇守辽东。

中国历代都城地理形势悠久的历史,众多的民族,几十个朝代和政权的兴替,随之产生了丰富的都城文化。

都城是政治的中心、经济的枢纽、军事的城堡,因此,在地理上必须很讲究。

选择城址,一定要考虑自然条件,诸如山川地利、水土物产、气候风景、都要精心分析。

这样,就产生了者城风水的理论和实践。

古汉语中,“国”字往往者城的代名词。

《吕氏春秋·慎势》说:“古之王者,择天下之中而立国。

”一般情况,都城简称为都。

《释名》说:“都者,国君所居,人所都会也。

”都城又称京师。

《公羊传》说:“京师者,天子之居也。

京者,大也。

师者,众也。

”夏朝、商朝的都城称邑。

如夏邑、商邑。

周朝至京朝,都城多被称为京师。

建筑城邑、住宅是很严肃而重大的事情。

从考古看,殷商的卜辞中有许多关于建筑的记载,如“王乍邑?帝若?”(王要建邑?上帝同意吗?)“王有石才鹿北东,乍邑于之?” (王有石在鹿地的东北,作邑于此。

)这些卜辞是问修城邑有没有祸祟?方向合不合适?殷商的城建颇具规模,从郑州和安阳发掘的遗址看,基址的朝向接近磁针的正方向,即正南北向或正东西向。

基址底部呈水平状。

这些说明当时已经掌握了测定方向的水平的技术。

风水关于都城的建筑观念,与般的阳宅理论基本相同,只是有两点区别:一是求大。

都城基址必须选择大环境,地大、山大、明堂大、水的弯曲大,只有容易大,才能修建庞大的都城。

一是龙脉集结处。

缪希雍《葬经翼》说:“关中者,天下之脊,中原之龙首也。

翼州者,太行之正,中条之干也。

洛阳者,天地之中,中原之粹也。

燕都者,北陇尽,鸭绿界其后,黄河挽其前,朝迎万派,拥护重复,北方一大人也。

之数者自三代以来靡不为帝王之宅,然兴衰迭异者,以其气有去来之不齐也。

”这段话讲的是西安、洛阳、北京的龙脉地形,特别推崇北京,因为作者所处的明代都城在北京,所以向封建统治者献媚。

下面,我们从风水的角度,分别介绍古代都城的营建情况。

北京:北依山险、南控平原北京是我们伟大祖国的首都。

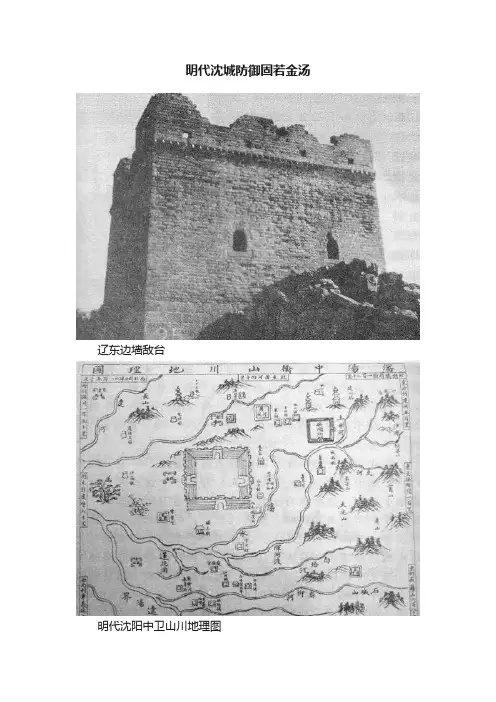

明代沈城防御固若金汤辽东边墙敌台明代沈阳中卫山川地理图明代旋风铜炮《全辽志》明代辽东边墙图历史脚步行至明代后,沈阳城成为一座辽东军事重镇。

明朝千方百计修筑边墙,加固沈阳城池,形成一系列完整而缜密的军事防御体系。

让我们看看明代沈阳的军事防御格局——费尽周章明朝统一东北史载,明代洪武元年(1368年)八月,明军攻克大都,元朝顺帝向北逃遁,元王朝土崩瓦解。

但是,元朝的残余势力在北方依然十分活跃。

元朝辽阳行省的“故臣遗老”各自拥兵割据,控制东北各地政局。

其中,最强盛的是纳哈出。

纳哈出曾担任元朝太平路(广西崇左)万户。

元朝至正十五年(1355年),纳哈出被朱元璋俘获。

为政治瓦解敌方,促进统一大业,朱元璋释放了这个本该杀头的阶下囚。

纳哈出获释后,返回辽阳,担任了元朝辽阳行省平章政事。

史料记载,在此期间,纳哈出在沈阳等地拥兵20余万人,势力强盛。

明代洪武三年(1370年)五月,抓住元顺帝去世的有利时机,明朝派人到辽东,向元朝“故臣遗老”送上“橄榄枝”。

明朝的怀柔政策,感动了控制辽南的元朝辽阳行省平章刘益,他向明朝献出金、复、海、盖等地,以表归顺。

明代洪武四年(1371年)二月,明朝设置辽东卫,任命刘益担任指挥同知。

同年六月,明军走海路登陆辽东,在辽阳设置“定辽都卫”。

在此后的不到两年时间内,辽阳周边的元朝“故臣遗老”小股势力先后降服,为向北攻取纳哈出创造了条件。

明代洪武二年(1369年)四月,朱元璋派人给纳哈出送信,以情动人,劝说他归顺明朝。

第二年五月,朱元璋再次致信纳哈出,劝说他立即悬崖勒马,不要一意孤行。

然而,对于朱元璋的规劝,纳哈出非但置之不理,反而变本加厉反对明朝。

直到明代洪武二十年(1387年),在20万明军压境之下,纳哈出才最终投降。

至此,东北地区基本统一。

“建藩守边”设置“沈阳中卫”明朝统一东北之后,并未实行中原地区的行省、州县行政建制,而是先后设置了辽东、奴儿干两个都司,以及北平行都司,下辖400多个“卫”,卫下辖“所”,成为军政合一的特殊管理体制。

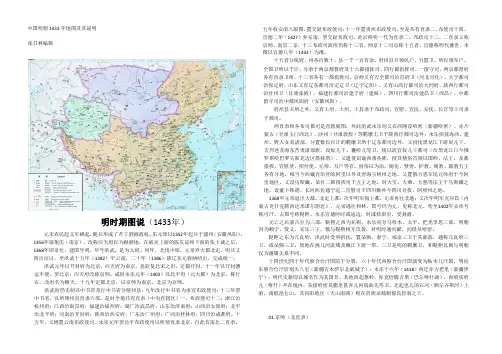

中国明朝1433年地图及其说明张书林编辑明时期图说(1433年)元末农民起义军蜂起,随后形成了若干割据政权。

朱元璋以1352年起兵于濠州(安徽凤阳),1356年取集庆(南京),改称应天府以为根据地,在破灭上游的陈友谅和下游的张士诚之后,1368年即帝位,建国号明,年号洪武,是为太祖。

同年,北伐中原,元帝弃大都北走。

明兵又四出征讨,至洪武十五年(1382)平云南,二十年(1386)降辽东元将纳哈出,完成统一。

洪武元年以开封府为北京,应天府为南京,意欲复北宋之旧,定都开封。

十一年以开封漕运不便,罢北京;应天府改称京师。

成祖永乐元年(1403)以北平府(元大都)为北京,称行在,改府名为顺天。

十九年定都北京,以京师为南京,北京为京师。

洪武初仍无制以中书省及行中书省分统州县;九年改行中书省为承宣布政使司;十三年罢中书省,以所领州县直隶六部。

是时全境共有直隶(中央直辖区)一,布政使司十二:浙江治杭州府;江西治南昌府;福建治福州府;湖广治武昌府;山东治济南府;山西治太原府;北平治北平府;河南治开封府;陕西治西安府;广东治广州府;广西治桂林府;四川治成都府。

十五年收安南入版图,置交趾布政使司;十一年置贵州布政使司,至是共有直隶二、布使司十四。

宣德二年(1427)弃安南,罢交趾布政司。

此后终明一代为直隶二、布政司十三。

二直隶又称京师、南京二京,十三布政司流俗仍称十三省。

两京十三司总称十五省。

宣德称明代盛世,本图以宣德八年(1433)为准。

十五省分统府、州各百数十,县一千一百有余。

府州县只领民户,另置卫、所以领军户。

全国卫所以千计,分隶于两京都督府及十六都指挥司、四行都指挥司、一留守司。

两京都督府各有直隶卫所。

十三省各有一都指挥司,京师又有万全都司治宣府卫(河北宣化),大宁都司治保定府,山东又有辽东都司治定辽卫(辽宁辽阳)。

又有山西行都司治大同府,陕西行都司治甘州卫(甘肃张掖),福建行都司治建宁府(建瓯),四川行都司治建昌卫(西昌),中都留守司治中都凤阳府(安徽凤阳)。

1619年的辽东战役1619年的辽东战役黄仁宇 [美国] [出⾃《⼤历史不会萎缩》] 1998.9(⼀)双⽅兵⼒概况及战略指导(⼆)杜松之覆没(三)马林之被击溃(四)刘綎殉国之谜(五)战役之后果附:黄仁宇⼿绘图 明朝不能发挥本⾝⼒量,不能引⽤军事科技⾮只表现于⼀时⼀事,⽽有官僚组织及社会状态为背景,积习已成,1619年⽆⾮⼀朝弱点⽆情的暴露。

1618年⾄1619年(明万历四⼗六年⾄四⼗七年)的辽东战役是明代⽣死存亡关头的⼀个重要的转折点。

⼏度损兵折将之后,明帝国在东北地区的藩篱尽失,⾃此再也⽆法获取主动,以后增兵增饷、计亩加派再也⽆法遏⽌。

内部则农民暴动,朝中党争愈烈。

⾄朝代覆亡为⽌,当中只有每况愈下,从兹更⽆复兴的趋向。

努尔哈⾚逝世,庙号清太祖(明⼈则斥之为“奴酋”)有远谋深见。

他远在1587年(万历⼗五年)即在辽河流域扩⼤地盘,侵蚀其他部落,引起巡抚顾养谦提议征剿以免养虎遗患,但监察御史王缄主抚,两⽅争执之后,其他监察御史亦参劾顾养谦,称其“贪功徼赏”。

以后《明实录》即未提及下⽂,想已不了了之。

注意此事发⽣于辽东战役前32年。

努尔哈⾚之有机缘创建千秋⼤业,⾸先即得助于明廷⽂武官僚不能和谐,他也仍在此事之后,于1590年及1593年亲来北京纳贡。

建州最后⼀次贡使于1615年始离北京。

从以后发表的谈话看来,他已尽知中国虚实。

当时明廷饬令所有机密军事⽂件不得辗转传抄,看来此也是徒有具⽂,通令只表⽰机密经常外泄,包括上述主剿、主抚的争执。

1618年他发难时⾸先计取抚顺城。

当年五⽉⼋⽇传闻有建州夷⼈(建州为永乐帝赋予之名号,满⼈⽤“满洲”名号始⾃1635年)3000名即来抚顺城外互市。

当居民纷往城郊之际,努即乘机挥军⼊城,并杀死明军千户。

总兵张承胤提兵往剿,建州军即退出抚顺,但张追击时努⼜回师反扑,使总兵及随从兵马⼀时俱没。

⾄此努尔哈⾚⽅始发布其“七⼤恨”,其实恼恨虽称七宗,要旨不外三点:⼀为先年明军杀害其⽗及祖,年幼时其⽗及祖为明军内应,但在明军讨平各部落时被误杀;次之此时明⽅已割分建州疆界,但汉⼈不守承诺,仍往其领域耕种渔猎;三则中国⼈惯⽤以夷制夷之计,并⼲预各部酋长之婚姻。

明代辽东八站与辽东边墙的性质研究南义铉摘要: 明初占领辽东之后,以辽东都司中心逐渐扩大势力范围。

明朝在辽东都司之下设卫所,建立起卫所体制,并确保人口努力巩固内部稳定。

到永乐年间,明皇亲征蒙古,招抚女真,设奴儿干都司等频频尝试对外扩张。

但是未能将蒙古和女真地区收归为明朝的疆域。

蒙古和女真反而势力扩大,威胁着明朝的边境。

明朝在女真地区设置的女真卫所随着奴儿干都司衰退,也不可能附属于明。

辽东都司只占领着25卫地区,明朝通过修建辽东边墙国境线,以防御辽东,抵制蒙古与女真入侵。

相当于朝鲜与明的国境地带的辽东八站并未建辽东边墙,成为两国之间的国境中立地带,由于处于两国控制的空白地区,出现了各种越境问题。

这种情况一直持续到明朝后期,当时因为辽东都司内部屯田的减少、马政瓦解,士兵叛乱及逃跑等难以解决的问题,结果辽东落入满洲族的手中。

由此可见,明朝面临着内部矛盾与外部势力扩大的威胁,辽东都司的统治力量相当有限,明代的边境政策是以辽东都司为中心的防御体系。

从上述史实可见,认为明代满洲地区是明朝疆域的中方观点存在着很多问题。

关键词: 辽东、辽东都司、辽东八站、辽东边墙、女真、奴儿干都司Ⅰ. 序论当前中华人民共和国(以下简称“中国”)对辽东(满洲)的历史相当关注。

以有史以来辽东就与中原地区有着密切关联的假说为基础,将史前到近代的辽东历史编写入中国史。

中国立足于“多民族统一国家论”,将古代的古朝鲜、高句丽、渤海、匈奴、辽、金、元、清等在北方兴起的政权或成立国家的北方王朝归属为中原的地方政权或中国的兄弟民族。

由此可见,中国的历史认识将古代北方的历史歪曲为中国的地方政权甚至周边部的弱小势力,问题相当严重。

中国将北方的历史纳入中国史的过程中,明代辽东(满洲)地区的历史也成为了重要的研究对象。

在明代,辽东在东亚历史上占据着相当重要的位置。

首先,从地理位置上来看,辽东交通四通八达,是通向朝鲜、女真、蒙古等地区的枢纽,因此成为相互争夺的兵家重地。

明代北方军事地图——《九边图》摘要:明代由于北方频繁的战事需要,制作了名目繁多的军事地图——《九边图》。

伴随《九边图》还有多种图论、图说、图志,用来解说图里面没有表示或难以表达的内容。

《九边图》沿用了千年的“制图六体”,同时也具有一些新的特点:由军事制图机关绘制;图与“论”“说”“志”相结合的体例;突出军事要素绘制;浓笔重彩、图面鲜艳。

关键词:明代;军事地图;九边图一、《九边图》制作的背景1368年,朱元璋推翻元朝政权,统一了全国。

一部分蒙古人留在中原,从事农业生产;另一部分蒙古贵族退入漠北,与原居住在草原上的游牧部落一起,继续与明王朝进行对抗。

“正统(公元1436年)以后,敌患日多,故终明之世,边防甚重。

”明朝建国初期就开始创立卫所制度,并修筑长城。

尤其在明中叶,游牧于北方的兀良哈、鞑靼、瓦剌等蒙古部落相继兴起,不断侵扰边境,对北方的农业生产造成严重破坏。

明王朝为了加强北方边防,一面加紧修筑东起鸭绿江边、西至嘉峪关一线的长城,另一面增加军事力量,并先后设立了九个边防重镇,即辽东、宣府、蓟州、大同、太原(隆庆朝以后改名山西)、延绥、宁夏、甘肃和固原,俗称“九边”。

当时,镇守在北方重镇的官员,在行政管理和军事部署时都需用地图,边镇地图遂陆续问世。

起初这些军用地图采用书本形式,并附有大量文字说明,记述图上未能反映的内容。

后来朝廷要求各镇、堡、关隘分别编绘本地区的地图定期上报。

二、《九边图》类型简介明朝制作了名目繁多的《九边图》,它是描绘明代陆地边防态势的主要图种。

伴随《九边图》还有多种图论、图说、图志,用来解说图里面没有表示或难以表达的内容,实际上是边防军镇的军事地理、驻防态势的文章叙述。

明朝制作《九边图》完全是出于军事目的,正如编撰《九边图论》的许论在序言中所说:“封疆延袤,山川险易,道里迂直,城堠疏密,据形审势,计利制胜,非图莫见也。

于是乎,复作《九边图》。

”自嘉靖至崇祯末年,北方的军事形势一直处于紧张状态。

明代历任辽东总兵明代辽东都司辖区图历任辽东总兵的资料有《辽东志》、《全辽志》、《奉天通志》、《中国东北史》。

《辽东志》和《全辽志》。

《中国东北史》比较简略。

而《奉天通志》对历任辽东总兵的考证较为详细。

《奉天通志》基础上核对《明实录》和《明史》等资料做成《明代历任辽东总兵概况表》共列出了从刘贞到吴三桂共69任、65位(其中4人两次出任)辽东总兵,其中天启二年广宁失守之后以山海关、宁远、锦州总兵作为辽东总兵的继承者。

1:刘贞(真)。

南直隶庐州合肥人。

任期1402.8-1403.1年。

2:孟善。

山东武定州海丰县人。

任期1403.1-1409.4年。

3:刘荣。

南直隶邳州宿迁人。

任期1410-1420.4.年。

4:朱荣。

山东兖州府沂州人。

任期1420.5-1425.7年。

5:巫凯。

南直隶应天府句容县人。

任期1425.7-1438.12年。

6:曹义。

南直隶扬州府仪真人。

任期1438.12-1457.2年。

7:董兴。

直隶开州长垣县人。

任期1457.2-1461.7年。

8:王琮。

陕西西安府咸宁县人。

任期1461.7-1464.3年。

9:郑宏。

南直隶庐州合肥人。

任期1464.3-1467.4年。

10:卫颖。

南直隶松江华亭人。

任期1467.4-1468.5年。

11:赵胜。

直隶永平府迁安人。

任期1468.5-1471.2年。

12:欧信。

原籍凤阳定远,隶籍金吾右卫人。

任期1471.2-1478.11年。

13:缑谦。

大同右卫人。

任期1478.11-1489.12年。

14:李杲。

陕西榆林卫人。

任期1489.12-1500.6年。

15:蒋骥。

南直隶扬州府江都人。

任期1500.4-1501.11年。

16:杨玉。

京卫人(蒙古族)。

任期1502.1-1503年。

17:韩辅。

辽东辽阳人。

任期1503-1507.10年。

18:毛伦。

京卫人。

任期1507.10-1509.7年。

19:李玙。

原籍宛平,隶籍金吾右卫人。

任期1509.7-1510.4年。

明朝立国后,尤其注重北方防务,在辽东形成了以军镇为主体的城镇模式,在辽河以东的主要城镇有开原城、铁岭城、沈阳城、辽阳城、海州城、盖州城、复州城、金州城等,在辽河以西主要有广宁城、义州城、锦州城、右屯卫、宁远城、前屯城等。

经过明清战争,辽宁城镇发生了巨大的变化。

一、明清战争对辽宁城镇的损毁从后金对明宣战到入关的二十余年间,从战场波及范围来看可以分为两个阶段。

1.1618—1621年,明清战争主要发生在辽河以东。

这一时期是后金在辽东发动战略进攻的阶段,短短几年间,大军所向披靡,席卷了几乎辽宁东部的所有城镇。

抚顺之战是明清战争中的首次大战。

当时的抚顺城,是沈阳中卫所属的千户所城。

该城建于明洪武十七年(1384),成化四年(1468)重修,周围三里,池深一丈、阔二丈,有东、南、北三门。

抚顺濒临辽河支流浑河,西距沈阳百里,东距赫图阿拉二百里,西北邻开原,西南接辽阳,是明朝控制建州女真的前沿。

万历四十六年(1618)四月十三日,努尔哈赤以“七大恨”誓师征明,直扑抚顺城。

四月十五日,城破,明游击李永芳率守军五百余人投降,后金“留兵四千,毁抚顺城”[1]卷5,页16。

开原是明辽东北部最为重要的一座城,它地处蒙古、海西、建州和明朝之间,牵制蒙古、海西和建州三方势力,战略地位极为重要。

“明洪武二十二年设三万卫,二十五年设辽海卫,因旧土城之东修筑。

”[2]万历四十七年(1619)六月初十,努尔哈赤率军兵发开原。

朝鲜李民寏《栅中日录》记载:“十六日,奴酋陷开原,屠害人民,亡虑六七万口,子女、财帛之抢来者,连络五六日。

”开原陷落不久,努尔哈赤又攻陷铁岭。

铁岭位于开原以南,沈阳以北。

明在此设铁岭卫,地位仅次于开原。

努尔哈赤在夺取开原一个月之后,又围攻铁岭城。

铁岭兵民,“一城皆忠义”,拼死守城。

铁岭失陷后,后金在此屯兵三日,将所获人畜,论功分赏三军。

天启元年(1621)三月十一日,后金军对沈阳城发动进攻,两日后攻下沈阳城。

萧一山《清代通史》称:“是役,……实为用兵以来第一血战。

明末辽东大事年表及形势图明末辽东大事年表形势图明末辽东大事年表1619年,萨尔浒之战十万明军全军覆没,阵亡官员共三百一十余员名。

1621年王化贞巡抚广宁(今辽宁北镇),复用熊廷弼经略辽东,驻山海关。

1621年3月,后金军攻陷沈阳,总兵贺世贤战死,明兵死伤七万。

1621年3月,后金军攻陷辽阳。

金、复、海、盖相继沦陷,辽河以东大小七十余城俱陷。

1622年1月24日,后金军攻陷广宁,王化贞弃城而逃。

后金军连陷四十余城,进占辽河以西大片土地,尽驱辽西之民至辽河以东。

巡抚王化贞退至大凌河,遇熊廷弼,同走入关,均下狱论死。

1622年7月,明廷任命袁崇焕为宁前道兵备副使。

1623年袁崇焕在宁远大修城垣,使其成为关东重镇。

1623年4月,后金征蒙古札鲁特部,予以毁灭性打击。

1624年,后金与奥巴(嫩科尔沁)、阿都齐达尔汉(杜尔伯特)、戴青蒙果(郭尔罗斯)等蒙古诸部结盟,宣布共同对抗察哈尔。

1625年,袁崇焕以宁远为基地向北扩展,收复了锦州、松山、杏山、大小凌河、右屯等地。

1625年10月,高第取代孙承宗为辽东经略,下令放弃关外各城,袁崇焕守宁远、前屯二城不撤。

1625年3月,后金迁都沈阳,是为盛京。

1626年周文郁在袁崇焕麾下,奉命率师往援朝鲜抗击后金。

1626年2月,努尔哈赤率军十三万,号称二十万,渡辽河进围宁远城。

时宁远官兵不足二万,将士决心死守孤城,坚决抵抗。

袁崇焕刺血为书,激以忠义,发誓与此城共存亡。

二十三日,努尔哈赤向袁崇焕劝降,袁崇焕既严辞拒降。

二十四日,努尔哈赤下令进攻,但遭袁崇焕用西洋巨炮轰击,城久攻不下,金兵只好于二十六日撤走,回师沈阳。

1626年4月,后金征炒花部及巴林部,二部多散亡,一部分为后金所俘,二千余口逃归明,安置于前屯等地,另一部逃往察哈尔部依附于林丹汗。

1626年8月11日,努尔哈赤因战阵劳累,受挫动气,痈疽发作,在距沈阳四十里的叆鸡堡逝世,享年六十八岁。

1626年10月,代善领兵再征札鲁特,俘其十四贝勒,旋释之,使依附于后金。

明朝政府对辽东地区的统治述略作者:周璇来源:《兰台世界·上半月》2017年第09期摘要明朝时期的辽东地理位置关键,接壤军事力量强悍的民族,它的稳定与繁荣对于有明一代整个国家的安定和谐都意义重大。

本文主要依据明代官书、档案、方志以及前人的研究成果等,从政治沿革、行政区划、疆域、民族状况和经济发展等方面出发,对明朝政府对辽东地区统治的史实略加梳理和论述。

关键词明朝辽东政治边防经济中图分类号 K248 文献标识码 A 收稿日期 2017-05-15明朝统治长达276年之久,期间国家统一、经济繁荣,但因处于封建社会后期,也出现了大量的具有代表性的社会问题。

因之,致力于明史研究的人员众多,研究课题范围广泛。

辽东地区虽地处边疆,但却是首都的门户,是明朝与蒙古、女真之间的缓冲地带,紧邻朝鲜,遥望日本,战略位置关键。

在学习和研究明朝辽东历史的过程中,有感于全面系统讲述辽东的材料不足,萌生了梳理明代辽东政治、地理、民族等方面沿革的想法,因而有了本篇文章。

一、明代辽东地区的政治统治洪武四年(1370),明朝置“辽东卫得利嬴城”,这是明朝接替元朝统治,在辽东地区设置权利机构的开始。

同年七月,设“定辽都卫指挥使司”,总辖辽东诸卫,治所在辽阳。

洪武八年(1375)十月改定辽都卫指挥司为“辽东都指挥使司”(简称“辽东都司”)。

明朝在东北共设两大都司,即奴儿干都司和辽东都司。

明朝的地方政权机构设置为,布政使以下是府州县。

但奴儿干都司一开始就未置府州县,辽东都司先设后废,洪武十年革除所属州县,专以辽东都司领二十五卫,并安乐、自在二州,隶属山东布政使司[1]。

都指挥使司是明初地方最高军政机关,辽东地区以都司领卫所的管理结构表明明朝政府对辽东地区采取军事统治。

都司虽集军政大权于一身,但由于某些特殊的军事需求,朝廷派遣将军到辽东,在一段时间内这些将军便成为辽东最高军事指挥。

洪武三十五年(1402),“命左军都督府左都督刘贞镇守辽东,其都司属卫军马听其节制”[2],这是关于派将军镇辽东的首次记载。

明代地图总目说明:1、本目录按制图区域排序,分“世界地图部分”,“中国总图部分”,“海防、江防、河防、漕运、边防总图部分”和“区域地图部分”,同一区域地图再按编图时间先后排序。

2、本目录共著录文献100余种,揭示地图2000余幅(网页删除了细目——坊主)。

3、本目录收录的文献包括幅面地图、成册的地图集,及收录地图较多且在地图史上有一定影响的其他典籍。

如全国性总志、大的区域志、专题性志书、地理文献、海防边防文献等。

但前人目录中虽有著录,而不见传世的文献典籍概不收录。

4、本目录不收府州县志书,该部分内容请见“明代府州县方志附图目录”。

5、幅面地图部分著录项目有图名、编撰者、出版年与版本、载体形态。

大部分条目附有提要,对孤本或珍稀本注明藏品出处。

6、地图集或其他典籍部分著录项目有书名卷数、编撰者、出版年与版本,地图细目(部分大型类书注明地图所在卷次,部分非编者亲见的图籍地图细目阙如)。

大部分条目附有提要,对孤本或珍稀本注明藏品出处。

7、文献典籍无题名或地图细目无题名时,编者将自拟题名。

为区别起见,自拟题名括以中括弧[]。

一、世界地图部分大明混一图. -- 明[洪武二十二年(1398年)]绢底彩绘本. –1幅;386 X 456厘米大型明代地图。

所绘地理范围东起日本,西至西欧,南自非洲,北抵蒙古。

此图范围广阔,内容丰富,绘制精美,气势宏大,是非常珍贵的历史文物。

该图现存于中国第一历史档案馆。

乾坤万国全图古今人物事迹 / (明)梁輈绘. –明万历二十一年(1593年)南京吏部四司刻本. -- 1幅;183 X 129厘米由上缘的图文可知,此图参考了罗洪先《广舆图》、利玛窦世界地图等。

它是以中国为中心,以小岛的形式罗列其它国家地名于四周来表示天下的“中国式世界地图”。

该图于18世纪被来华耶酥会士带到欧洲,几经转手,1991年见于索斯比拍卖行拍卖目录,现下落不明。

坤舆万国全图 / (意)利玛窦绘. –明万历三十年(1602年)张文焘过纸,李之藻刊刻. – 6幅拼接;每幅179 X 69厘米意大利耶酥会士利玛窦(1552-1610年)是16世纪末叶“西学东渐”的著名代表人物,万历十年(1582年)来华。

历史文献,明朝历任辽东巡抚一览表辽东地方巡抚辽东地方、兼赞理军务,统宁前兵备,广宁、锦、义兵备,金、复、海、盖兵备,辽海东宁分守四道,辽东都司之卫所城堡,安乐、自在二州,建州、毛怜、朵颜、泰宁、福余诸贡市。

《大明会典·都察院》:正统元年,遣都御史巡抚,遂为定制,后加赞理军务。

又兵部巡抚辽东地方兼赞理军务一员。

宁前兵备一员,春夏驻扎宁远,秋冬驻扎前屯,东至宁远塔山所,西至前屯中前所,辖宁前二卫城堡驿所,共三十二处,兼管屯田马政。

分巡辽海东宁道一员,带管广宁、锦、义等处兵备,春夏驻扎锦州,秋冬驻扎义州,东至广宁、镇武,并西兴、西平、西宁、平洋等堡,西至锦州杏山驿所,辖广宁九卫驿所三十五处,兼管屯田马政。

开原兵备一员,兼管屯田军政。

分守辽海东宁道一员,代管辽阳、沈阳、抚顺、蒲河、宽奠各城堡边备,兼管屯田马政。

苑马寺卿兼金、复、海、盖兵备一员,照旧管理马政,夏秋驻扎盖州,冬春驻扎海州,整饬四卫并东昌、东胜、耀州、连邦谷等堡。

序次姓名籍贯任职时间期间履历卸职时间卸职原因/备注巡抚辽东地方 1 李濬山东武定宣德十年十二月丁未1435年12月29日初以行在右佥都御史李濬巡抚辽东。

正统元年十一月辛酉,升左副都御史,仍理前事。

正统八年八月戊戌致仕 2 李纯南直隶镇南卫正统八年九月戊寅由监察御史任。

九年十一月壬寅,升辽东提督屯田监察御史李纯为右佥都御史,仍理旧事。

十二年四月乙未,以剿兀良哈功升右副都御史。

十四年四月戊午,以擒捕达贼功,升左副都御史。

景泰四年九月癸亥,辽东军官奏巡抚辽东左副都御史李纯令义勇放债,倚势害人。

纯至京,旋即遭六科十三道弹劾,特宥之。

六年二月甲申,因巡抚辽东时贪淫无厌,下狱为民。

景泰四年十一月庚辰被劾罢官 3 寇深北直隶唐县景泰三年四月二月壬辰,由副都御史代王翱提督辽东军务。

四月由左副都御史巡抚辽东。

景泰四年十月辛丑,兼巡抚及总督屯粮仓储。

景泰七年十月戊午丁母忧,乞终制,不许,诏令理本院事 4 刘广衡江西万安景泰七年八月壬寅由左副都御史提督辽东军务。

北宋、辽、西夏形势地图解读武汉开发区一中张书林1.北宋、辽、西夏形势。

辽建立于916年,北宋建立于960年,西夏建立于1038年,依据历史顺序,应该改为“辽、北宋、西夏形势”。

并立的政权还有西州回鹘、黄头回鹘、吐蕃诸部、大理。

地图标注了辽朝的上京、中京、东京、南京、西京,那么,宋朝也应该标注北京大名府、西京河南府在洛阳、南京应天府。

2.金、南宋、西夏对峙形势。

金建立于1115年,南宋建立于1127年,西夏建立于1038年,对峙一般用于两个政权,三个叫鼎立,三个以上政权叫并立,当时还存在西辽、吐蕃诸部、大理政权,因此,标题应该改为“西夏、金、南宋等并立形势”。

地图标注了1141年绍兴和议的金宋疆界淮河-大散关,地图正是1142年形势。

3.辽宋和战。

燕云十六州是后晋石敬瑭割给契丹的,后周虽然收复了两州,但险阻依然掌握在辽手中,发动南侵非常容易。

宋初有进攻辽的军事活动,企图收复燕云十六州,战败。

随后是辽发动对宋的进攻,1004年的战争宋真宗亲征,但宋军胆怯,1005年签订澶渊之盟,双方约为兄弟之国,各守边疆,宋朝彻底放弃了原来的战略。

4.宋夏和战。

党项族首领拓跋思恭帮助唐僖宗对付黄巢起义被赐姓李,所以元昊叫李元昊;宋朝改赐姓为赵,所以他又可以叫赵元昊,但都不是他的本姓;元昊自己创造了一个姓㟴名,改名囊霄。

㟴名囊霄执意称帝,宋朝皇帝不许,于是发生战争,宋军多败;辽朝也来进攻,同样吃了败仗。

1044年宋夏和议,元昊称臣,宋岁赐绢银茶。

5.女真族崛起。

女真族由唐朝靺鞨发展而来,因反抗契丹族的压迫剥削而兴起。

随着对辽战争的推进,辽的东京变成了金的东京,辽的上京变成了金的北京,辽的南京变成了金的燕京,辽的西京变成了金的西京。

6.金灭辽和北宋。

辽在1125年被金灭后,一部西迁新疆中亚一带,建立了西辽,对开发我国西北做出了贡献。

1127年金灭北宋。

金迁都燕京后改名为中都,后来蒙古兴起南下,金被迫迁都汴京。

质疑:既然有辽、北宋、西夏、金、南宋等政权先后并立形势图,那就应该有蒙古和元朝统一形势图,这样,历史发展的走势才更清晰。

明末时期的辽东局势到底是什么样的朱明王朝的灭亡它是全责吗很多人都不了解明末辽东局势的事情,接下来跟着趣历史小编一起欣赏。

1644年,是历史上一个影响深远的印记,崇祯怀着无尽的悔恨在煤山自缢,大顺政权入主紫禁城,接着又是一片石之战,吴三桂联合清朝多尔衮大战李自成,从此迎来了满清定鼎乾坤的年代,这是一个乱世,也是一个大争之世,有人欢喜有人忧愁,就像一张脸谱,千变万化,不禁让人感慨万千。

辽东局势是明末一个不可绕过的话题,虽然不能绝对的说朱明王朝的灭亡就是它的全责,可是纵观朱明的那段历史,辽东问题的确是困死了大明,我们由点及面的看,满清在辽东搅起的风云一步步将朱明带入了无尽的深渊而不可自拔。

要说大明的灭亡,是无法简单的说成是由李自成或者满清而造成的,这样显得过于片面,我们要通过表象而看到实质,如此一来,说的范围就广了。

朝堂的党争以及朝臣的不作为,皇帝的刚愎自用和猜忌多疑,晋商私通关外满清政权与其互通有无,明廷对百姓的不断剥削,屋漏偏逢连夜雨又历经了小冰河期等等一系列的问题罗列而出,这就是造成明朝灭亡的根本原因。

王朝发展了二百多年历史,自然会经历一个土地兼并,贪污腐败,公权私用,军队战力下降,国库空虚,贫富差距两极化的趋势,这是文化属性,是客观规律,每每到这个时候,国家社稷会出现危机,如此等待王朝的要么是中兴,要么就是走向灭亡。

明朝经过张居正的一条鞭法改革,初见成效,实现了短暂的万历中兴,可是万历皇帝30年不上朝,加上万历三大征,国家财政危机再现,到达万历末年,辽东局势开始登上历史舞台,努尔哈赤以建州女真为基础,统一了海西女真和野人女真,女真部落开始向外急剧扩张,后金政权一时间成为了明廷在边境的主要问题,由此有了萨尔浒之战,明军兵力13万,后金6万,结果却是后金集中优势兵力,以“任尔几路来,我只一路去”的战术而大获全胜,从此明朝陷入了被动防御之态。

辽东局势自此迅速败坏,女真时时侵扰,辽东成为整个明廷所要面对的最紧急问题,虽然明廷萨尔浒大败,可是面对女真对辽东的蚕食,仍然是投送了不少的兵力进行援助,1621年,努尔哈赤攻沈阳,由此爆发了一场大战,明廷秦良玉率领的四千白杆兵和三千浙江兵投入援助行动,对战后金上万精兵,难解难分之际,炮火的加入,后金惨胜而告终,浑河血战,丢城失地,精锐覆没,这在无形中加剧了后金的嚣张狂妄和明廷的恐惧。

探秘关宁军·军制篇11——辽人世代守辽土,辽土却难养辽人关宁军,晚明镇辽之精锐,纵横关内外二十载,是局势的压舱石,是战事的救火队,但其留给后世的背影却扑朔迷离,耐人寻味。

经过一年多的筹备,'探秘关宁军'系列文章正式上线,我将以《地形集》《军制篇》《战例考》《人物志》四大板块为纲,全面探寻明末辽东,深度探秘关宁辽军。

本文《探秘关宁军·军制篇之十一——辽人世代守辽土,辽土却难养辽人》是我'探秘关宁军'系列的第十七篇文章。

辽东是明帝国东北端的一块飞地,历史上,中原王朝得之失之,反复易手,最关键的不是胃口,而是气候。

明朝开国时,正值一个气候温和的窗口期,东亚大陆上适宜农耕的片区扩大,由此导致的两个结果,帮助明军成功进驻辽东:1.草原生存环境好转,北元没有死守辽东的刚需;2.辽河平原农作物增产,关外驻军成本降低。

但是,这段温和期并未持续多久,在洪武后期,辽东就已经出现'屯荒'的征候了。

明朝是个农业帝国,土地收成直接影响国势兴衰按照明廷洪武35年所定科则,每五十亩土地至少要产出正、余粮24石,而在生产杂粮的地区,每名屯军必须生产杂粮48石、60石乃至72石。

在明代的辽东,大部分时间中,这个生产指标都是不可能完成的任务。

这里要解释一下正粮和余粮的概念。

辽东卫所正军分两种:守军和屯军,定期轮换。

在极冲地区,三分守城七分屯种,次冲地区则是二守八屯。

解释一下,即:10个人里有2~3个负责备战, 7~8个负责种地——从这个比例,你也能看出辽东的田有多难种。

书归正传,继续解释正余粮。

屯军的任务是产粮,所产粮食分正、余两部分,正粮养活自己,余粮一半供给守军,一半上交军储。

明朝卫所正军70~80%的兵力要负责屯田军屯通常以50亩为单位,要求每个单位每季产出24石,其中正、余粮各12石,以'一军之田供一军之用'。

永乐以后,辽东军屯频频告急,明廷不得不放下国初定都江南时的那份心气,重新审视辽东——这块孤悬关外的苦寒之地。