浅析土家族的哭嫁文化

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:3

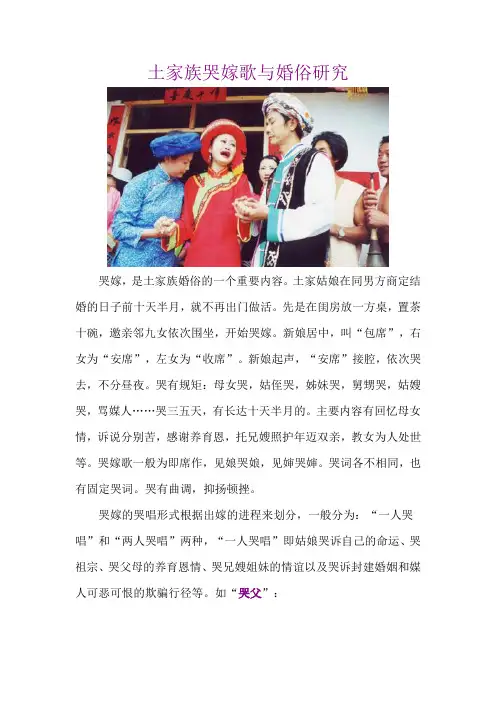

土家族哭嫁歌与婚俗研究哭嫁,是土家族婚俗的一个重要内容。

土家姑娘在同男方商定结婚的日子前十天半月,就不再出门做活。

先是在闺房放一方桌,置茶十碗,邀亲邻九女依次围坐,开始哭嫁。

新娘居中,叫“包席”,右女为“安席”,左女为“收席”。

新娘起声,“安席”接腔,依次哭去,不分昼夜。

哭有规矩:母女哭,姑侄哭,姊妹哭,舅甥哭,姑嫂哭,骂媒人……哭三五天,有长达十天半月的。

主要内容有回忆母女情,诉说分别苦,感谢养育恩,托兄嫂照护年迈双亲,教女为人处世等。

哭嫁歌一般为即席作,见娘哭娘,见婶哭婶。

哭词各不相同,也有固定哭词。

哭有曲调,抑扬顿挫。

哭嫁的哭唱形式根据出嫁的进程来划分,一般分为:“一人哭唱”和“两人哭唱”两种,“一人哭唱”即姑娘哭诉自己的命运、哭祖宗、哭父母的养育恩情、哭兄嫂姐妹的情谊以及哭诉封建婚姻和媒人可恶可恨的欺骗行径等。

如“哭父”:天上星多月不明,爹爹为我苦费心,爹的恩情说不尽,提起话来说不尽。

一怕我们受饥饿,二怕我们疾病生;三怕穿戴比人丑,披星戴月苦费心。

四怕女儿无文化,把女送进学堂下,如今女儿已成人,花钱费米恩情大。

一尺五寸把女盘,只差拿来口中衔;艰苦岁月费时日,挨冻受饿费心血!女儿错为菜子命,父母枉自费苦心;女今离别父母去,内心难过泪淋淋!为女不得孝双亲,难孝父母到终身;水里点灯灯不明,空来世间枉为人!“两人哭泣”称为“姊妹哭”,即是由出嫁姑娘先哭,陪哭人在一旁劝慰哭,从句尾插入,两人哭唱一起一落。

寨里的亲友每晚都要来陪哭,非亲非友的少女们也互相邀约,成群结队来学哭嫁,如姐妹对哭:姐:“梭罗树上十二丫,我们同根又同丫;今朝姊妹要分离,离开绣楼好孤单!妹:“梭罗树上十二丫,我们同父又同娘;今朝姐妹要离开,难舍难分情难断!姐:“梭罗树来台对台,我姐心里难宽怀;丢你妹妹婆家去,逢年过节又才来!妹:“梭罗树来台对台,望姐心里多宽怀,多承姐姐把妹待,姐的教诲记心怀!下塌:人断气时,由儿子跪在地上烧落气纸钱。

浅析土家族文化及其哭嫁婚俗土家族是中国少数民族之一。

土家族传统文化不仅多样化,内容丰富,而且形式多样,风格独特。

“哭嫁”是土家族地区的流俗一种婚仪中,作为一种婚俗必然有其形成的历史根源和之所以一直流传下来的社会基础。

作为土家族的女儿,她结婚后一定要哭。

有一种特殊的“哭嫁歌”,是一种具有深厚艺术特色的传统。

土家族的女孩一直从小十二、三岁就要求学会哭嫁,那哭嫁长鸣一声,哭了感人的,这女孩是个好妻子叫聪明。

相反,不哭的女孩是不允许结婚的。

“一哭我的妈,不该盘冤家,盘到冤家放婆家。

” “二哭我的爹,把奴盘成人,盘大又是别姓人。

”在当前的社会大家庭中土家族哭嫁习俗有其自身独特的教育功能和教育学意蕴。

作为一种无形文化教育的形式,哭泣婚姻对实施体制教育、发展学校教育和设计学校课程具有重要意义。

当然它对于女性而言又是一种独特的家庭观念,值得我们探索讨论的一个话题。

本文将使用例证法等论证方法一一简述土家族哭嫁的独特文化习俗,深刻揭示内涵,从而加深后人对它的认识和了解。

标签:土家族文化;哭嫁婚俗;新娘与哭嫁歌一、土家族文化土家族是湖南,湖北,重庆,贵州区少数民族的历史悠久,土地大娄山的千万平方公里主要生活在云贵高原的山,武陵山和总线山麓东端。

根据2000年第五次全国人口普查统计,土家族人口数为820.81万人口,仅次于壮族、满族、回族、苗族维吾尔族,在全国少数民族中排第六位。

文学:土家族文学最著名的是叙事诗、民歌和舞曲。

摆手歌有两种,分别是大摆手和小摆手,大摆手歌曲具有史诗性质;小摆手歌苦,情歌,抒情性作品。

它具有非常浓厚的本民族特色和独特的山乡气息。

艺术:土家族人皆爱唱山歌,山歌又有情歌、哭歌、摆手歌、劳动歌、盘歌等。

“摆手舞”是流行的古老群舞,包括狩猎,军事和宴会等方面70多个动作。

它与祖先崇拜和乞讨丰收有关。

通常三天,五天,七天。

通常在第一个月的第九天或三月的第三天,成千上万的人参加。

有节奏,优美的动作,简单生活,香味浓郁。

浅析湘西土家族“哭嫁歌”的艺术特色

湘西土家族是中国著名的少数民族之一,其独特的文化传统深受人们喜爱。

在土家族的婚礼仪式上,有一种特殊的表演艺术形式,即“哭嫁歌”。

这一传统文化形式在土家族中具有重要的意义,并且展现出独特的艺术特色,深受人们喜爱和推崇。

本文将从歌曲的形式特点、表演形式、文化内涵等方面对“哭嫁歌”的艺术特色进行分析。

从歌曲的形式特点来看,“哭嫁歌”是一种典型的民间歌曲形式,它不同于一般的歌曲,更多的是以一种吟唱的方式进行。

在表演时,表演者往往会用哀怨、悲痛的情感来演绎,唱出亡妻离子的伤心之情。

这种哀婉悲切的唱腔,使得“哭嫁歌”具有强烈的感染力和感染力,能够深深触动人心。

从表演形式来看,“哭嫁歌”往往需要由一位专业的表演者来进行演唱。

这种表演形式一般是在婚礼仪式上进行,由表演者扮演亡妻离子的角色,以一种亡者的口吻,表达真挚的哀思和亲人的离别之情。

表演者往往会穿着传统的服饰,在吟唱的过程中,还会以一种特殊的舞蹈动作来衬托,使得整个表演更具有戏剧性和感染力。

从文化内涵来看,“哭嫁歌”所包含的文化内涵非常丰富和深刻。

“哭嫁歌”反映了土家族人对生死的认识和思考,表达了对逝去亲人的怀念和留恋之情。

“哭嫁歌”也反映了土家族人民族性格的坚韧和乐观。

尽管亲人离世,土家族人并不因此而消沉悲伤,反而通过“哭嫁歌”来宣泄内心的情感,以此来缓解内心的痛苦和悲伤。

“哭嫁歌”也反映了土家族的宗族文化和家庭观念,传承了土家族对家庭生活的热爱和对亲人的依恋之情。

符号学视角下的土家族哭嫁文化研究引言土家族是中国56个民族中的一个重要组成部分,土家族的文化传统丰富多彩,其中土家族的婚嫁文化是其文化体系中的重要组成部分。

土家族的嫁娶仪式中有许多独特的习俗和传统,其中最具代表性的就是哭嫁文化。

土家族的哭嫁文化具有深厚的历史和文化内涵,是土家族文化中的一大特色。

本文将从符号学的视角出发,对土家族哭嫁文化进行研究,探讨其在土家族文化中的意义和作用。

一、土家族哭嫁文化概述土家族是中国西南地区的少数民族之一,其哭嫁文化是土家族嫁娶仪式的重要组成部分。

土家族哭嫁文化是指在土家族嫁娶仪式中,新娘要在结婚当天大声哭泣的传统。

据土家族的传统习俗,新娘在被迎亲的路上和到达新郎家的时候都要哭泣,而且哭得越大声越好。

土家族人认为,新娘哭得越伤心,好像越不愿意嫁出去一样,就越能显示出新娘对父母和家乡的留恋之情,也越能显示出自己的纯洁和执着。

二、土家族哭嫁文化的符号意义1. 哭嫁的象征意义在土家族文化中,哭嫁被视为一种象征,它代表了新娘对自己的家乡和父母的留恋之情。

土家族人认为,新娘在嫁娶仪式上哭泣可以显示她的情感丰富和心灵世界的深度。

哭嫁也象征着新娘对新生活的不安和期许,她面对新的家庭和环境时感到的恐惧和不适,这种情感的转化也被视为一种生活的过渡和转变。

2. 哭嫁的社会意义在土家族社会中,哭嫁也具有一定的社会意义。

新娘在嫁娶仪式上大声哭泣,可以显示出她的纯洁和执着,也被认为可以带来好运和幸福。

哭嫁还被视为一种对祖先的尊重和纪念,体现了土家族人对传统文化的传承和保护。

土家族的哭嫁文化在社会层面上具有一定的意义和功能。

三、土家族哭嫁文化的历史渊源土家族哭嫁文化的历史可以追溯到古代,它是土家族文化传统的重要组成部分。

据史书记载,土家族的哭嫁文化已经存在了数百年的历史,可以说已经成为土家族文化的一部分。

在古代土家族社会中,哭嫁被认为是一种传统习俗和礼仪,也是对新娘的一种考验和检验。

只有在嫁娶仪式上表现得足够悲伤和伤心,新娘才能被认为是纯洁和善良的,这也成为土家族社会对新娘品德和性格的一种检验标准。

土家族“哭嫁歌”艺术特征浅析民族的才是世界的,我们中华民族的文化源远流长、博大精深,而我们的民族音乐恰是我们民族文化的重要组成部分。

在湖南省的西北边陲、武陵山区腹地,有一块神奇而又迷人的土地,这就是湘西土家族苗族自治州。

她是一个古老文明的民族,她是有着悠久的历史和传统习俗的民族,这样一个古老文明的民族,蕴育了悠久的文化历史和传统的生活习俗并形成了今天独特的民族文化,如摆手舞、土家打溜子、毛古斯等。

在这些原生态的民族文化中,有着“中国式咏叹调”之称的哭嫁歌也在不断传承和发展。

随着时代的发展,已经有越来越多的人从不同的角度、不同的方向上去考察研究土家族文化。

虽然目前已有大量土家族文化以及相关艺术的论著,但笔者发现更多的是从语言、文化、风俗等方面上去谈论土家族文化以及土家族的发展演变史。

而音乐可以反映出一个时代的政治,经济,宗教信仰,文化等发展水平,更能反映人们处在这个时代背景下所产生的心理状态,笔者旨在前者的基础上结合自身的音乐实践,从对哭嫁歌的产生背景、思想文化内涵、艺术特点,传承与保护方面进行初略的探讨。

一、民歌的简介For personal use only in study and research; not for commercial use众所周知,民歌是我国民族民间音乐体裁的一种,是劳动人民在生活和劳动中自己创作、自己演唱的歌曲,它以口头创作、口头留传的方式生存于民间,并在流传过程中不断经受人民群众集体的筛选、改造、加工、提炼,随着岁月的流逝而日趋完美。

中国有56个民族,各民族的历史、语言、生活风俗等差异,使得各民族的民歌风格特点相距甚远。

所以,民歌的分类法可以按照其音乐体裁分为三大类:号子、山歌、小调。

我们首先可以从民歌的艺术特点这一方面进行简要的论述,“感于哀乐,有感而发”的民歌具有以下艺术特点:在语言上,民歌是人民群众自己的歌,自然就会使用当地方言的音、韵来演唱,听起来贴切自然,乡土气息浓烈,才更能体现当地民歌浓烈的地方色彩,给人以声调美的享受。

浅析湘西土家族“哭嫁歌”的艺术特色湘西土家族是中国少数民族之一,其独特的文化艺术在全国乃至全世界都有着广泛的影响。

土家族的“哭嫁歌”是一种独特的文化艺术形式,具有浓厚的民族特色和深厚的历史文化底蕴。

本文将从歌曲的表现形式、歌词内容、音乐特色、演唱技巧等方面,对土家族“哭嫁歌”的艺术特色进行浅析,以期更加深入地了解这一独特的文化艺术形式。

说到土家族的“哭嫁歌”,必须提到其独特的表现形式。

土家族的“哭嫁歌”是一种以歌唱为主要表现形式的传统艺术,它通常是由一群人合唱的形式进行的。

在婚礼仪式上,通常由一位女性带头,其他人跟随着唱。

在一些特定的场合,还会有男性和女性分别开口,进行对唱的形式。

整个歌曲的表演过程中,情感充沛,气氛热烈,往往会感染到现场的所有人,让人仿佛置身于情感的洪流之中。

土家族的“哭嫁歌”歌词内容叙述的多是土家族人民的生活和情感。

这些歌曲内容大多反映了土家族人们对生活的热爱、对家庭的情感、对爱情的追求等。

在土家族文化中,歌曲一直扮演着重要的角色,很多民谣歌词不仅传递了道地的土家族情感,还蕴含着丰富的地方色彩和丰富多彩的民俗文化。

从音乐特色来看,土家族的“哭嫁歌”以其独特的歌曲旋律和节奏感而著称于世。

这些歌曲旋律多为悠扬动人的旋律,让人不由自主地跟随起来。

节奏感强烈,往往能够在不知不觉中牢牢地抓住人们的心弦。

土家族的音乐还有一种独特的韵味,浓厚的民族色彩,充满了对生活、对爱情的真挚表达。

土家族的“哭嫁歌”在演唱技巧上也有其独特之处。

在演唱时,土家族人民往往是集体合唱的形式,他们重视音乐的整体效果,追求和谐与统一。

通过不同声部的搭配和合作,使得整个歌曲的演唱更加动人、感人。

在演唱时,一些歌唱者还会采用一些特殊的技巧,如颤音、装饰音等来增加音乐的魅力。

土家族的“哭嫁歌”具有浓厚的地域特色和独特的艺术风格,它传承了土家族悠久的文化传统,融合了土家族生活中的热情和真挚情感。

它不仅展现了土家族人民的民俗风情,也是中国传统文化中的一朵奇葩。

符号学视角下的土家族哭嫁文化研究土家族是中国少数民族之一,其文化传统源远流长,具有独特的文化特色。

土家族的嫁娶文化是其重要的文化传统之一,其中的哭嫁文化更是备受关注。

本文将从符号学的视角出发,深入研究土家族哭嫁文化,探讨其符号学意义和文化内涵。

一、土家族哭嫁文化概述土家族哭嫁是土家族嫁娶仪式中的一个重要环节,也是土家族文化中独特的民俗活动。

婚礼当天,新娘从父母家出嫁,整个出嫁过程中,新娘和亲友以及亲属会表现出一种特殊的情感,形成一种独特的乡土风情。

在土家族婚礼上,哭嫁是必不可少的,甚至有“不哭不嫁”之说。

在哭嫁的过程中,亲友们会高声歌唱,哭嫁歌传唱着土家族的哀婉和感伤。

二、哭嫁文化的符号学意义1. 哭嫁歌歌词的意义土家族哭嫁歌歌词是哭嫁文化中的重要符号,它们承载着土家族的民族情感和文化内涵。

哭嫁歌歌词不仅表达了新娘对离别的不舍与伤感,也反映了土家族人民对生活的热爱和对未来的希望。

在歌词中,往往流露着一种淳朴和真挚的情感,这种情感通过歌曲的传唱和独特的旋律,成为土家族哭嫁文化的重要符号。

土家族哭嫁仪式中的一些细节也是重要的符号,比如在出嫁过程中,新娘披着红盖头,面部覆盖红巾,由亲友簇拥着缓缓走出家门。

这一过程中,红色盖头和巾帕成为了一种象征,它们不仅代表了土家族婚姻中的吉祥,也承载着对未来的美好期许。

而新娘缓缓走出家门的过程,也体现了传统文化中对于离别的哀思和感伤,同时也昭示着新生活的开始。

三、哭嫁文化的文化内涵1. 家族情感的表达土家族哭嫁文化是一种深厚的家族情感的表达方式。

在这一传统文化中,亲友们集体高歌悲泣,表达对新娘的不舍与祝福,同时也反映了土家族人民的相亲相爱之情。

哭嫁文化以家族为单位,通过哭嫁歌与祭奠仪式,加强了家族成员之间的感情联系,传达出了土家族人民对家庭和亲情的重视。

2. 女性情感的诉说哭嫁文化也是土家族女性情感诉说的一种重要方式。

在哭嫁过程中,新娘和亲友们通过高歌悲泣的方式,表达了对婚姻的期许和对家庭的珍爱。

浅析湘西土家族“哭嫁歌”的艺术特色湘西土家族是中国少数民族之一,拥有独特的民俗文化。

哭嫁歌是湘西土家族婚礼中的一种特殊表达方式,具有浓郁的民间艺术特色。

湘西土家族的哭嫁歌是一种以歌唱方式传递思念和祝福的表达方式。

婚礼当天,新娘子要离开父母家,进入新郎家,这对新娘子和她的亲人来说是一个分离的时刻。

在这个时刻,亲人们会为新娘子唱出哀怨的歌声,表达出对她的思念之情。

而新娘子也会以歌声回应家人的思念,传达出自己对家人的祝福和感激之情。

这种以歌唱方式表达的思念和祝福,充满了浓郁的情感和动人的情景,给人留下深刻的印象。

湘西土家族的哭嫁歌音乐节奏独特,具有浓厚的地方特色。

哭嫁歌的音乐常常以悲伤的调子开头,表达出亲人们的离别之情。

接着,在高亢的音乐旋律中,歌曲逐渐转为庄重而祝福的调子,表达出对新娘子的美好祝福。

这种音乐节奏的变化,既能表现出离别之情,又能表达出对幸福生活的期望,给人以鲜明而真实的艺术享受。

湘西土家族的哭嫁歌歌词内容丰富多样,寓意深远。

哭嫁歌的歌词内容往往与家庭幸福、子孙满堂等寓意有关。

歌词通常会包含对新娘子的美好祝福,祝愿她婚后幸福美满,生活富足。

歌词中也会表达出对家人的思念和感激,以及对传统文化的继承和传承的重视。

这种丰富多样的歌词内容,不仅让哭嫁歌更加生动有趣,也让人们更加感受到湘西土家族特有的文化氛围。

湘西土家族的哭嫁歌具有浓郁的民间艺术特色。

它通过歌唱的方式,传递出对家人的思念和祝福,给人以真挚的情感体验。

其音乐节奏独特,具有浓厚的地方特色,给人留下深刻的印象。

歌词内容丰富多样,寓意深远,既表达出对新娘子的美好祝福,又体现出对家人和传统文化的重视。

这些特点使得湘西土家族的哭嫁歌成为了一种独特而美妙的艺术形式。

浅析土家族的哭嫁文化关键词:土家族哭嫁习俗民歌土家族,这个居住在我国的湘,鄂,渝,黔比邻地区,主要从事农业,以织绣艺术作为妇女传统工艺,尤以“西兰卡普”闻名于世,爱唱山歌,热情好客的民族,其自身的文化真可谓丰富多彩而博大精深。

一谈起土家族的山歌,就不得不提被宋祖英唱响维也纳金色大厅的土家族山歌的代表作——《龙船调》,其轻快活泼的曲调和带有民族方言特色的歌词展现了土家儿女的乐观积极的生活态度以及和谐美满的生活氛围。

土家族山歌的种类五花八门而各具特色。

哭嫁歌作为其中文化内涵深厚的代表,也每每被搬上各地土家族旅游景点的舞台作为彰显土家族民族风情的代表作演出。

说起哭嫁歌,就得追根溯源分析土家族的哭嫁文化。

一、土家族哭嫁文化的表现说起这哭嫁,民间流传着这样一种传说:在远古的母系社会时期,社会上形成了“是女的坐天下”,“人只晓得阿娘”的风气,后来,在闹沧湖地方出现了一个蛮狠的男人,身高力大,是个“吃雷公局火闪”的角色。

一天,这个狠男人看到一个女子在溪边岸上独自摘野果,吃得很开心。

他不管女子肯不肯,硬把这个女子抢到屋里,强迫成了夫妻。

由于妇女不高兴,想起就伤心,常以泪洗面。

而从这以后沿袭成了“男婚女嫁”的风俗,所以,姑娘嫁出门之前,“都要数七数八、摇肝动肺地哭几天几夜。

”按照传统的思维方式,出嫁本该是高兴的事情,新娘该是笑容满面的迎接它的到来,可土家姑娘却是用“哭”的方式表达自己内心复杂而深厚的情感。

因此,土家姑娘在出嫁的时候会“哭”,便可从这几个方面解读。

一是伤感离别,思念亲人:新娘通过哭嫁来表示自己对父母养育以及亲友陪伴的感激之情,具有孝,义的伦理价值。

即将离开父母远嫁他方,平日不曾给与过多关注的亲情,此刻历历再现,回顾往事,新娘喜从悲中来,用哭起来表达自己的这份不舍与感恩。

二是为改变了身份而忧虑自身的前途,婚嫁的盛行将女性从女儿转换成了媳妇,这种截然不同的角色改变,一方面让新娘为告别女儿角色而不舍往日生活,另一方面则是新娘为即将履行的媳妇职责而充满恐惧,在这双重忧愁下,土家姑娘选择用“哭”来宣泄自己的情感。

浅析湘西土家族“哭嫁歌”的艺术特色湘西土家族“哭嫁歌”是湖南省土家族地区的一种传统音乐艺术形式,是在婚礼仪式中演唱的一种悲伤的民歌,被称为土家族音乐的“千里镜头”。

它以其悲凉动人的旋律和深邃而真挚的情感,吸引了无数游客和学者。

一、音乐风格独特哭嫁歌由于其特殊的艺术风格,在传统音乐表演艺术形式中独树一帜。

它曲调优美、伴奏简洁,演唱时主要是女性演唱,让人听后感到舒缓和安静。

又因为每句歌词含义感人,唱法婉转悠扬,听众常常会被歌曲所表达的的感人情感所打动和感动。

二、情感真挚动人在传统哭嫁歌中,通常不是新娘子自己去唱,而是由她的母亲或奶妈去唱,通过这种方式表达她们的情感。

哭嫁歌主要内容是讲述新娘离开自己家乡到一个陌生的家庭中,离开亲人和父母的感受。

歌声之中透露出浓厚的离愁别绪,感情真挚动人,令人潸然泪下。

因此,哭嫁歌的传唱往往是寄托着家乡和亲情的美好回忆。

三、文化内涵深厚哭嫁歌是土家族文化的重要组成部分,是其情感和思想的代表。

哭嫁实际上是一种反映女性命运和嫁娶制度的民间艺术文化,通过唱歌来表达女性离愁别绪,表达了其对家乡的惦念和依依不舍的情感,也传达了社会对于丰厚的家庭饮食文化及宗教信仰观念的信仰。

哭嫁歌不仅具有音乐艺术的魅力,更潜蕴着生活和文化的丰厚内涵。

四、独特的服饰和舞蹈表演形式除了音乐形式,哭嫁歌还体现了土家族特有的服饰和舞蹈表演形式。

土家族哭嫁服饰以其简洁的剪裁和独特的工艺手法而闻名于世,服饰图案丰富、色彩明丽,给人以强烈的视觉感受,而哭嫁歌的舞蹈表演则是以女性为主体,融入了大量的手势动作元素,让观众有一种视觉与听觉并存的特殊体验。

总之,湘西土家族的“哭嫁歌”是一种充满乡土气息的传统音乐艺术,它以其独特的艺术气息和深邃的文化内涵,吸引着越来越多的人们前来欣赏和学习。

土家族婚俗——哭嫁,让你了解不一样的风俗哭嫁,是土家族传统婚俗。

新娘出嫁前,都要哭嫁,少则三夜,多则一周。

哭嫁时,村寨相好的姐妹都要来陪哭、对哭。

哭嫁歌的内容十分丰富,有“哭父母”、“哭兄弟”、“哭吃离娘席”、“骂媒人”等。

离别、眷恋、喜悦、激动、伤心之情交织在一起,感情十分复杂。

哭嫁歌语言真切、自然,情感真挚、强烈,句式自由灵活。

歌由情发,情随歌起,泪随歌涌,委婉动人。

“哭吃离娘席”离娘席来我不吃,吃了怕把娘忘记。

娘你一生教育我,教我学会了做人。

“娘劝女”你是娘的宝贝女,最听话来最在行。

不是娘来不留你,自古女大不中留。

到了那边做媳妇,公婆都要爱心头。

自己丈夫要心疼,家庭和谐有盼头!“哭父母”一尺五寸养育起,受了几多冷和饥;在娘怀中三年滚,头发操白几多根;青布裙来白布腰,背过几多山和坳;大河涨水小河翻,小河岸上栽牡丹;牡丹红了多少颗,老了我娘心一颗。

天上星星月不明,我爹为我费苦心;一怕我们受饥寒,二怕我们得疾病;三怕穿戴比人歪,披星戴月费尽心;四怕我们没文化,送进学堂把书念;把你女儿盘成人,爹的恩情比海深;我今离别父母面,心里难过泪淋淋;女儿离开父和母,难报父母养育恩。

“哭兄弟”哥兄老弟你听言,儿女孝道是真言。

我要出嫁随人去,家里老小全靠你。

“嫂劝妹”后园有棵离娘树,离爹离娘无其数。

后园有朵离娘花,离了穷家到富家。

“骂媒人”你做媒人想穿鞋,树上的鸟儿哄得来。

你做媒人想逮酒,山上的猴子哄得走。

花言巧语几箩斗,哄了粑粑哄猪头。

一个猪头十二斤,媒人吃了长泡根。

一槽粑粑十二沓,媒人吃了粘嘴巴。

浅析湘西土家族“哭嫁歌”的艺术特色

湘西土家族是一个具有独特文化传统的民族,其中,“哭嫁歌”是他们独有的婚礼习俗,具有浓郁的民俗文化特色。

在这一习俗中,“哭嫁歌”扮演着特殊的角色,它不仅是表达祝福和道别的工具,更是一种深深的情感表达方式,具有独特的艺术魅力。

首先,“哭嫁歌”具有鲜明的地域特色,它表达的不仅是土家族的文化特色和情感情怀,同时也反映出当地人民世世代代的婚姻观和家庭情感。

这种独特的文化传承使“哭嫁歌”在湘西土家族社会中具有不可替代的地位。

在歌词方面,大多数歌词都是由当地民间诗人口传心授创作的,出于对生活的深刻体验和对爱情的真挚表达,从而具有了浓郁的诗意和情感。

其次,“哭嫁歌”具有独特的音乐形式。

它既是一种口传的乐曲,也是口头传承的文化形式之一。

歌曲的旋律悠扬,常常有两个或三个人合唱,以哭泣、呜咽、颤音等特殊技巧来表达歌曲的情感,音乐和词曲度量和谐,富有古朴的乡土风情,使听者如同走入诗情画意的美丽田园。

最后,“哭嫁歌”具有独特的表演形式。

在演唱时,歌手一般会选在洞穴、石头或树下等特殊场景,通过自身的表演,将歌曲所表达的情感真实的呈现出来,让听众更容易理解和感受到其中的情感内涵。

此外,歌唱者们常常身穿传统的衣裳,最大限度的展现出民俗文化的独特魅力。

综上所述,“哭嫁歌”不仅是湘西土家族独特的文化传统,也是一种典型的口头传承文化,融合了音乐、诗歌、表演等多种元素。

其艺术特色的独特性和独有性,深深吸引着广大听众和文化学者的注意和研究,也为我们了解和认识民俗文化提供了宝贵的视角。

浅析湘西土家族“哭嫁歌”的艺术特色湘西土家族的“哭嫁歌”是土家族传统婚礼仪式中不可或缺的一部分,它通过歌曲的形式表达新娘对离开家乡、离开亲人的不舍和伤感情绪。

这种特殊的表达方式给人以深刻的艺术感受,具有独特的艺术特色。

湘西土家族的“哭嫁歌”以歌谣的形式呈现。

歌谣是一种传统的民间文学形式,它通常以简洁的语言来表达情感和思想,具有鲜明的抒情特点。

而在“哭嫁歌”中,新娘用悲伤的歌声表达自己的不舍之情,歌词朴实而真切,让人真切感受到新娘内心的痛苦和无奈。

歌谣的音乐性也是其艺术特色之一,它常常借助简单的旋律和吟唱方式来增强情感的传达力,使人们对“哭嫁歌”的艺术表达感到震撼和动容。

“哭嫁歌”表达了土家族婚姻制度中的独特文化内涵。

在土家族传统婚姻仪式中,新娘离开家乡、离开亲人是婚姻仪式的一部分,也是对新娘忠诚义务的考验。

这一仪式既象征着新娘从此成为新家庭的一员,又表达了土家族对婚姻忠诚的重视。

而“哭嫁歌”通过歌唱的方式,深刻表达了新娘对离开家乡、亲人的不舍之情,以及对婚姻忠诚的决心。

这种独特的婚姻仪式和表达方式,反映了土家族婚姻制度的独特文化内涵。

“哭嫁歌”还体现了土家族的民族性格和民间传统艺术特色。

土家族是中国少数民族之一,他们对自然、对家乡、对亲人有着深厚的感情。

在“哭嫁歌”中,新娘用歌声表达了自己内心的情感,她们对亲人的思念和对离开家乡的伤感都通过歌唱的方式表达出来,充满了浓郁的民族情感。

土家族还有丰富的民间传统艺术形式,如土家族的舞蹈、乐器、刺绣等,这些也都融入到了“哭嫁歌”中。

有时在歌声中还伴随着土家族独特的乐器伴奏,增强了音乐的感染力和艺术性。

湘西土家族的“哭嫁歌”具有独特的艺术特色。

歌谣形式的“哭嫁歌”以其真实、抒情的表达方式,使人们能够深入感受到新娘内心的悲伤和不舍。

这种表达方式也反映了土家族婚姻制度的文化内涵,以及土家族独特的民族性格和传统艺术特色。

这使得“哭嫁歌”成为了湘西土家族传统文化中一道独具魅力的艺术景观。

浅析湘西土家族“哭嫁歌”的艺术特色湘西土家族是中国第八大少数民族,其特有的文化传统深受人们的喜爱。

土家族的“哭嫁歌”是一种富有特色的民间艺术形式,具有浓厚的地方特色和独特的艺术魅力。

今天,我们就来浅析一下湘西土家族“哭嫁歌”的艺术特色。

一、源起和历史渊源“哭嫁歌”是土家族婚礼中的一个重要环节,起源于土家族的远古民间传统。

据说,早在两千多年前的秦汉时期,土家族的先民就已经开始了这一文化传统。

在土家族传统的婚嫁仪式中,“哭嫁歌”是新娘在离别时由亲朋好友和族人共同为她送行、祈福的歌曲。

在这首歌里,既有对新娘的祝福和祝愿,也有对离别的不舍和对未来的期盼。

二、曲调和表现形式“哭嫁歌”以其悲凉、激昂的曲调著称。

曲调多采用五音制,以“宫商角徵羽”为主要音域。

在演唱过程中,歌者往往会交替运用高音和低音,使得整个歌曲更富有层次感和情感表达力。

起始时节奏慢悠悠,唱到背后时,节奏逐渐加快,达到高潮。

整个过程中,歌者往往会间或加入高亢的哭腔,表现出对离别的深情不舍。

三、歌词和情感表达歌词是“哭嫁歌”最重要的组成部分,它在表达情感和寓意方面有着独特的艺术特色。

歌词中多以对新娘的祝福和祈愿为主题,同时也表达出对家乡和亲人的不舍和思念。

歌词常常充满了生活的酸甜苦辣和对美好未来的期许,充满了浓浓的情感和深沉的哲理。

歌词的篇幅通常很长,有的几百字甚至上千字,因此演唱者往往需要具备良好的口才和情感表达力。

四、承载的文化内涵“哭嫁歌”是土家族文化的重要组成部分,承载着丰富的文化内涵。

它既是一种传统的民间艺术形式,也是土家族文化传承和发展的载体。

通过“哭嫁歌”,人们可以感受到土家族人民对生活的热爱和对美好的向往,可以了解到土家族的风土人情和生活习俗,可以感受到土家族人民的深情厚谊和家国情怀。

“哭嫁歌”在土家族文化中扮演着举足轻重的角色,被人们喜闻乐见、传颂不衰。

五、艺术特色和传承发展“哭嫁歌”作为土家族的传统文化形式,具有独特的艺术特色和鲜明的地方特色。

符号学视角下的土家族哭嫁文化研究1. 引言1.1 研究背景土家族哭嫁文化是中国传统婚礼习俗中的一种特殊形式,被认为是土家族文化的重要组成部分。

土家族哭嫁文化源远流长,具有浓厚的民俗色彩和符号意义。

在当代社会,随着文化的多元化和现代化进程,土家族哭嫁文化逐渐受到挑战和冲击,呈现出一种变迁的趋势。

深入研究土家族哭嫁文化的起源、发展和变迁,以及其在符号学视角下的意义和影响,对于理解土家族传统文化的特点和价值,推动文化遗产保护与传承具有重要意义。

本论文旨在通过符号学视角,探讨土家族哭嫁文化的符号意义及影响,为传统文化的保护和传承提供新的思路和方法。

1.2 研究目的土家族哭嫁文化作为中国传统婚礼习俗中的重要组成部分,承载着丰富的象征意义和文化内涵。

本研究旨在通过符号学视角对土家族哭嫁文化进行深入探讨,揭示其背后隐藏的符号意义,并分析其在当代社会中的变迁和影响。

具体目的包括:一、探索土家族哭嫁文化的起源与传承,揭示其历史渊源和文化背景;二、分析哭嫁仪式中所涉及的符号意义,解读其中蕴含的文化内涵;三、探讨哭嫁服饰在符号学上的解读,揭示其在婚礼仪式中的重要作用;四、研究哭嫁习俗在当代社会中的变迁,分析其在现代社会中的意义和影响;五、探讨土家族哭嫁文化与现代社会的关系,探讨其在当代社会中的意义和价值。

通过对土家族哭嫁文化的深入研究,可以更好地理解其在当代社会中的作用和意义,为传承和发展土家族文化提供理论基础和实践指导。

1.3 研究意义对土家族哭嫁文化进行符号学视角的研究,有助于揭示土家族文化中蕴含的深刻符号意义,探寻哭嫁仪式、服饰等具体实践背后的文化符号内涵。

通过对土家族哭嫁文化的符号学解读,可以更加全面地理解土家族传统文化的丰富内涵,加深对土家族文化的认识和理解。

符号学视角下的土家族哭嫁文化研究,有助于提升土家族文化的传承与保护意识。

传统文化是一个民族的精神基因与传统智慧的结晶,而土家族哭嫁文化作为土家族文化的重要组成部分,其传承与发展关乎着土家族文化的生生不息。

浅析湘西土家族“哭嫁歌”的艺术特色

湘西土家族的“哭嫁歌”是一种独特的民间传统文化表现形式,常常在婚礼上演唱,

歌声中充满着深情、哀愁和祝福之情,被誉为是传递婚姻情感、感人至深的委婉方式。

本

文将就其艺术特色进行浅析。

首先,“哭嫁歌”的情感表达非常丰富和细致,正因如此才显得特别感人。

歌词中涵

盖了从少女婚姻犹豫不决的深情表白,到离别的不舍和祝福,再到为了嫁入新的家庭而委

曲求全的无奈,这样的情感转换非常自然,体现出了湘西土家族的婚姻文化与情感传统。

其次,“哭嫁歌”具有明显的区域性特点。

歌词中常常出现湘西土家族地域性文化元素,如“黔中绿水清,洞庭姑娘情”,地面的景色与人物情感相长,将情感寄托于一定的

地理环境之中,更加耐人寻味。

再者,“哭嫁歌”的音乐元素极具传统性。

音乐节奏明快,调子优美,歌词朗朗上口,有些歌曲还可以口传心授,成为家族或者地区特色的文化传统。

同时,“哭嫁歌”通常会

传承一些古代传统乐器演奏,如琵琶、二胡等,音乐风格纯朴自然,富含浓郁的民居气

息。

最后,“哭嫁歌”是湘西土家族文化的传承之一,也是传达情感、连接感情的方式之一,它通过音乐、歌词的表达,将家族、地域文化特征传递给新一代。

对于湘西土家族子

女而言,哭嫁歌既是重要的情感纽带,也是对祖先文化传统的一种表达和继承。

总之,“哭嫁歌”中传承着湘西土家族的优秀文化传统、音乐传统和情感传统,具有

浓郁的民间特色和地域性特质。

这一文化传统的保存与弘扬,既是对传统文化的继承,也

是对现代生活的富有态度和情感的宣泄。

浅析土家族的哭嫁文化

关键词:土家族哭嫁习俗民歌

土家族,这个居住在我国的湘,鄂,渝,黔比邻地区,主要从事农业,以织绣艺术作为妇女传统工艺,尤以“西兰卡普”闻名于世,爱唱山歌,热情好客的民族,其自身的文化真可谓丰富多彩而博大精深。

一谈起土家族的山歌,就不得不提被宋祖英唱响维也纳金色大厅的土家族山歌的代表作——《龙船调》,其轻快活泼的曲调和带有民族方言特色的歌词展现了土家儿女的乐观积极的生活态度以及和谐美满的生活氛围。

土家族山歌的种类五花八门而各具特色。

哭嫁歌作为其中文化内涵深厚的代表,也每每被搬上各地土家族旅游景点的舞台作为彰显土家族民族风情的代表作演出。

说起哭嫁歌,就得追根溯源分析土家族的哭嫁文化。

一、土家族哭嫁文化的表现

说起这哭嫁,民间流传着这样一种传说:在远古的母系社会时期,社会上形成了“是女的坐天下”,“人只晓得阿娘”的风气,后来,在闹沧湖地方出现了一个蛮狠的男人,身高力大,是个“吃雷公局火闪”的角色。

一天,这个狠男人看到一个女子在溪边岸上独自摘野果,吃得很开心。

他不管女子肯不肯,硬把这个女子抢到屋里,强迫成了夫妻。

由于妇女不高兴,想起就伤心,常以泪洗面。

而从这以后沿袭成了“男婚女嫁”的风俗,所以,姑娘嫁出门之前,“都要数七数八、摇肝动肺地哭几天几夜。

”

按照传统的思维方式,出嫁本该是高兴的事情,新娘该是笑容满面的迎接它的到来,可土家姑娘却是用“哭”的方式表达自己内心复杂而深厚的情感。

因此,土家姑娘在出嫁的时候会“哭”,便可从这几个方面解读。

一是伤感离别,思念亲人:新娘通过哭嫁来表示自己对父母养育以及亲友陪伴的感激之情,具有孝,义的伦理价值。

即将离开父母远嫁他方,平日不曾给与过多关注的亲情,此刻历历再现,回顾往事,新娘喜从悲中来,用哭起来表达自己的这份不舍与感恩。

二是为改变了身份而忧虑自身的前途,婚嫁的盛行将女性从女儿转换成了媳妇,这种截然不同的角色改变,一方面让新娘为告别女儿角色而不舍往日生活,另一方面则是新娘为即将履行的媳妇职责而充满恐惧,在这双重忧愁下,土家姑娘选择用“哭”来宣泄自己的情感。

三是借“哭”来埋怨婚姻,诅咒媒人。

正是花言巧语的媒人才把自己送进了婚姻的火坑,新娘在“哭”中痛快淋漓的借歌曲嘲讽谩骂媒人,同时也有对父母为钱势所动,不顾女儿幸福的埋怨。

或是不愿离开父母,担心未来婚姻生活的新娘把一切不幸归结到婚姻上,埋怨婚姻的不自主,不仅唱出了内心的反抗之声,更是道出了自己无可奈何的悲凉之情。

四是对男女地位不平等以及命运不公的“哭诉”。

旧时社会男女经济地位上的不平等导致女性丧失

了经济地位和权利,而出嫁的女性也是借“哭”来表达自己失望痛苦和不满的心情。

哭嫁更是一种对封建男女不平等,男尊女卑以及重男轻女观念的谴责。

正是这些复杂而深厚的情感萦绕在新娘心中亟待宣泄,土家姑娘的哭嫁过程也是别有一番特色。

按照习俗,土家新娘在结婚前半个月就开始哭,有的甚至要哭一个月,少则三五日。

土家人把新娘能否哭好嫁作为衡量女子才智和贤德的标准。

传统上,哭嫁过程分三次,即过礼哭,娶亲哭和发亲哭,又谓之“新娘三哭”。

“过礼哭”就是在结婚的前一天,男方请媒人和掌礼先生领着新娘及帮忙的人带上早已准备好的礼物,包括新娘的衣物、首饰,给女方家的全猪全羊或一方一肘以及其他的物资到女方家过礼。

当过礼的队伍即将到达女方家,在听到鞭炮、唢呐起鸣时,新娘及陪哭的姐妹们便开始第一次哭嫁。

这时哭的内容多是对父母养育之恩的感激、对亲人们难舍难分之情谊的哭诉。

“娶亲哭”就是在迎亲的队伍和花轿等到来时,新娘和陪哭的人一起哭。

这时除了哭父母的恩德、教诲和亲情外,也有哭嫁妆、哭媒人、怨亲人的。

而过程之三的“发亲哭”是在娶亲的人在新娘家吃毕酒宴,经双方总管协商一致,准备迎新娘上轿,正式发亲(即迎娶新娘)前的一场哭,也是三哭中最隆重,最壮观的哭嫁。

骨肉之情、别离之痛,纵有千言语万语言也难以言表,亲人们便以内容丰富的哭嫁来表达。

这时哭的人员处新娘外,有母亲、伯母、婶娘、姑妈、舅娘、姐、妹、嫂子等一起哭,前来贺喜的满堂客人无不为之动情。

“发亲哭”在众人的劝导下,适可而止。

而后,在总管的“发亲”的一声令下,伴着长号、大锣和唢呐的奏鸣,在众人的簇拥下由兄长背着新娘送上花轿,哭嫁便圆满结束。

在这几千年的历史演变中,哭嫁习俗逐渐由哭嫁歌的形式表现出来。

在“新娘三哭”的几个阶段中所表演的哭嫁歌各具特色。

“过礼哭”时多唱诸如“我的爹呀我的娘,辛辛苦苦养一场,刚刚长到十七八,就要离娘到婆家,爹娘恩情怎报答”以及“我的姐呀我的妹,姐妹从小同床睡,明日就要两分离,几时有才到一起。

”这样表达感激父母养育之恩以及对亲人难舍难分情谊的歌词。

“娶亲哭”的时候常以“我的老子我的爹,家里家外劳累些,女儿就要出嫁走,嫁妆多少由你给,给的多了把不起,给的少了别人说,难为爹妈受搓磨”这样的歌词表现懂事的女儿对父母的体谅和关爱或是唱着“女儿离家把嫁出,今日出嫁心不服,一恨媒人心刮毒,贪杯贪财吃鱼肉;二怨爹妈心太粗,专听媒人说好处,女儿爱的偏不嫁,不看儿郎看家屋;三怨哥哥不做主,不念妹妹亲骨肉,好花不栽向阳地,专栽砂岩背隐土。

”来表达对旧时“父母之命,媒妁之言”婚姻制度的控诉。

而在最隆重的“发亲哭”中最著名的哭嫁歌当属“新娘十哭”,它历数了父、母、兄、嫂、弟、妹、叔、伯、舅娘等的情谊,无不让人动情而为之感动。

二、土家族哭嫁文化的文化内涵

正是这盛大隆重的哭嫁习俗,才蕴含着更加深厚的文化内涵。

从土家族哭嫁的思想意义上来看,可用三个方面为之概括:一是对父母养育之恩的感激,对亲人难舍难分的情谊;二是对封建买卖婚姻的强烈控诉;再者是对男尊女卑宗法制度的强烈谴责。

也是基于这样的思想意义,在此基础上创作出的哭嫁歌更是富有深厚的艺术特色。

最重要的即是成功塑造出了一个具有典型意义的出嫁姑娘的艺术形象。

土家姑娘出嫁时的“哭”,并非一种灰心丧气的软弱叹息,也非绝望无力的痛苦哀鸣,二是爱与憎与怨与悲等多种情感的复杂交织。

作为一种文化特色搬上舞台时,观者仿佛能感受到出嫁姑娘痛苦不舍,时而愤懑,时而哀叹的复杂

心理。

旧时土家劳动妇女的心路历程通过几个阶段的“哭嫁歌”得到了淋漓尽致的展现。

细细品味每首韵味深远的哭嫁歌,不难发现其语言蕴含了天然本色,以口语入词,更能直观的表达自己的心情也能更好的和身边的人取得共鸣。

也因为哭嫁歌不是文人墨客所作,而是普通妇女脱口而出的。

在语言上多有重复,句式自由而长短不一,押韵自然而重效果。

土家哭嫁的这些特点更是赋予了自身独特的艺术内涵。

热情的土家人在复杂的历史变迁中让本民族的文化代代相传,为人类保存了独特的民族文化,共享文化。

但是,现代文化的强烈冲击使大多数的土家族地区正在逐步的汉化,土家族传统的婚事仪典文化面临着被大家遗忘,而知晓这一传统文化的老一辈人也正慢慢的离我们而去。

如何使传统的土家族婚事仪典文化在与现代文化交融与冲击下永葆民族特色,这需要更多的学者投来更多关注的目光。

参考文献:①朱世学:土司时期土家族原始婚姻形态【J】湖北民族学院出版社·1994

②郭德慧:土家哭嫁歌浅谈【J】青海民族学院学报·2004

③周兴茂:土家族的传统道德与现代转型【M】中国民族大学出版社·1994。