情绪ABC理论

- 格式:ppt

- 大小:1.68 MB

- 文档页数:34

ABC理论ABC理论(ABC Theory of Emotion)是由美国心理学家埃利斯创建的。

就是认为激发事件A(activating event 的第一个英文字母)只是引发情绪和行为后果C(consequence的第一个英文字母)的间接原因,而引起C的直接原因则是个体对激发事件A的认知和评价而产生的信念B(belief的第一个英文字母),即人的消极情绪和行为障碍结果(C),不是由于某一激发事件(A)直接引发的,而是由于经受这一事件的个体对它不正确的认知和评价所产生的错误信念(B)所直接引起。

错误信念也称为非理性信念。

一个人应该担心随时可能发生灾祸;情绪由外界控制,自己无能为力;已经定下的事是无法改变的;一个人碰到的种种问题,总应该都有一个正确、完满的答案,如果一个人无法找到它,便是不能容忍的事;对不好的人应该给予严厉的惩罚和制裁;逃避挑战与责任可能要比正视它们容易得多;不合理观念的特征依据ABC理论,分析日常生活中的一些具体情况,我们不难发现人的不合理观念常常具有以下三个特征。

一是绝对化的要求:是指人们常常以自己的意愿为出发点,认为某事物必定发生或不发生的想法。

它常常表现为将“希望”、“想要”等绝对化为“必须”、“应该”或“一定要”等。

例如,“我必须成功”、“别人必须对我好”等等。

这种绝对化的要求之所以不合理,是因为每一客观事物都有其自身的发展规律,不可能以个人的意志为转移。

对于某个人来说,他不可能在每一件事上都获得成功,他周围的人或事物的表现及发展也不会以他的意愿来改变。

因此,当某些事物的发展与其对事物的绝对化要求相悖时,他就会感到难以接受和适应,从而极易陷入情绪困扰之中。

二是过分概括化:这是一种以偏概全的不合理思维方式的表现,它常常把“有时”、“某些”过分概括化为“总是”、“所有”等。

用艾利斯的话来说,这就好像凭一本书的封面来判定它的好坏一样。

它具体体现在人们对自己或他人的不合理评价上,典型特征是以某一件或某几件事来评价自身或他人的整体价值。

ABC理论是合理情绪治疗(Rational-Emotive Therapy,简称RET)的核心,RET 是一种心理治疗的理论和方法。

ABC理论是指情绪不是由一诱发性事件本身所引起的,而是由经历了这一事件的个体对这一事件的解释和评价所引起的。

ABC来自三个英文词的首字母。

在ABC理论中,A指诱发性事件(Activating events);B指个体在遇到诱发事件之后相应而生的信念(Beliefs),即他对这一事件的看法、解释和评价;C指在特定情景下,个体的情绪及行为的结果(Consequences)。

ABC理论指出,诱发性事件A只是引起情绪及行为反应的间接原因;而B—人们对诱发性事件所持的信念、看法、解释,才是引起情绪及行为反应的更直接的起因。

假如诱发事件之后相应而生的信念(B)是非理性信念或者是错误的、不合理的信念,就会导致情绪抑郁、行为异常。

人们的抑郁、痛苦等消极情绪以及与之相适应的行为,就是非理性信念支配下的不合理思考产生的。

艾利斯的ABC理论的三个要件:A、B、C,分别代表诱发事件、主观认知和反应结果,这三个要件构成一个简单顺畅的逻辑链条。

传统分析直接在A与C 之间建立关联,而忽略了B的作用。

而B作用的发挥恰是人与一般动物的根本区别所在,即人具有主观能动性。

对B的长期忽略,是一次哲学上的漏洞。

物质与意识是一对矛盾,物质决定意识是本体论基本命题,物质居于主要地位而意识居于次要地位,矛盾双方在一定条件下主次地位可以发生转化,亦即,在一定情况下,意识可以决定物质。

从木材到桌子的过程可以分为两阶段,第一阶段是由木材(物质)引发出桌子的图示(意识),这一阶段物质决定意识;第二阶段是由桌子的图示(意识)引发出桌子的建造(物质),这一阶段是意识决定物质。

可以说,ABC理论就是关注了事物产生的第二阶段。

就人的认知而言,这里面存在着两个层面:客观事实与主观认知。

客观事实即ABC理论中的A,主观认知即ABC理论中的B,主观认知一定是源于客观事实,但是未必符合客观事实;但是很重要,因为人们的下一步行动就是依靠主观认知而进行的。

埃利斯情绪的abc理论

ABC法:一种可有效应对挑战与逆境的心理信念调整方法。

埃利斯情绪的ABC理论是由埃里克斯·埃利斯(Ellis)提出的,它是一种行为疗法,旨在帮助人们理解和更改情绪反应以找到内心平衡和健康。

A代表Activating事件,也就是激发情绪反应的因素。

B代表Belief,也就是人们在激发某种情绪反应时思考的主观观点和信念。

C 代表Consequences,也就是反应的行为和情绪的结果。

埃利斯abc理论的重点是着重思考自己的信念和想法,并结合真实的事实,以达到改变情绪反应的目的。

当人们面对激发情绪反应的因素(activating event)时,ABC理论鼓励他们以反思的方式思考,既不让自己沉浸在低潮之中,也不以破坏他人的方式宣泄愤怒。

改变对此事件的看法,才能改变行为和反应,情绪也会随之发生变化。

具体而言,在这个理论中,A代表激发情绪反应的事件,B代表解释这一事件的主观信念,C代表结果,也就是激发情绪的行为和反应,而通过B引发的反思,可以改变一个人的C,即他们的反应和行为以及

整体情绪水平。

这就是埃利斯(Ellis)ABC理论所提倡的,其目的是帮助人们理解并更改其情绪反应,以及在困难和挑战面前保持内心的健康与和谐。

心理学情绪abc理论的名词解释情绪是人类情感体验的一种基本形式,它反映了个体对外界刺激的主观感受和内在体验。

为了解释情绪的形成和表达,心理学家提出了ABC理论,即情绪的构成是由三个要素组成:A代表触发情绪的外界事件,B代表个体对这些事件的信念和解释,C代表个体在情绪产生后所表现出的行为和生理反应。

在本文中,我们将对这个理论的各个方面进行解释。

A:外界事件外界事件是指触发情绪的刺激或事件。

这些刺激可以来自于环境、他人或个体自身的体验。

例如,当一个人失去工作,他可能会感觉到沮丧和无助。

这样的事件会对个体的情绪产生直接的影响。

不同的事件会引发不同的情绪,如喜悦、愤怒、恐惧等。

B:个体的信念和解释个体的信念和解释是指个体对外界事件的理解和评价。

同样的事件对不同的人来说,可能会产生不同的情绪反应。

这是因为每个人都有自己的信念系统和解释方式,对同一事件的认知和解读可能存在差异。

例如,一个人可能认为失去工作是一次失败,导致他感到沮丧和无助。

而另一个人可能将这种经历视为转机,抱着积极的态度去面对生活。

所以,个体对事件的信念和解释会决定他们产生何种情绪。

C:行为和生理反应个体的情绪反应会通过行为和生理反应来体现出来。

情绪的表现形式各异,有些人会焦虑地手足无措,有些人可能会愤怒地大声抱怨,还有些人可能会面带微笑去迎接挑战。

这些行为和生理反应都是情绪的表征,也是个体对外界事件和自身信念的回应。

ABC理论强调了情绪的复杂性和多变性。

它认为情绪不仅仅是来自外界刺激,个体对刺激的解释和评价也起着重要的作用。

这种理论深化了我们对情绪的理解,帮助我们更好地解析和处理情绪反应。

在日常生活中,了解ABC理论有助于我们更好地理解自己和他人的情绪反应。

当我们面对困难或挫折时,可以通过分析事件、自我反思和调整个人的信念来处理情绪。

通过积极的认知重建,我们可以改变对事件的解释,从而调整自己的情绪状态。

然而,ABC理论并不仅仅局限于个体情绪的解释。

情绪ABC理论的内容情绪ABC理论。

情绪ABC理论是一种心理学理论,它认为人的情绪是由特定的事件(A)引起的信念(B)所产生的结果(C)。

这一理论由美国心理学家艾伦·艾利斯提出,是认知行为疗法的重要组成部分。

情绪ABC理论对于理解和处理情绪问题具有重要的指导意义,下面我们将详细介绍情绪ABC理论的内容和应用。

首先,让我们来了解一下情绪ABC理论的基本概念。

事件(A)指的是触发情绪的外部事件,可以是具体的事情、人或环境。

信念(B)是个体对事件的主观解释和评价,它决定了个体对事件的情绪反应。

结果(C)是由信念所产生的情绪和行为反应。

在这一理论中,事件并不直接引起情绪,而是个体对事件的解释和评价决定了最终的情绪反应。

其次,情绪ABC理论强调了信念对情绪的影响。

在面对相同事件时,不同的人可能产生不同的情绪反应,这是因为他们对事件的解释和评价不同。

例如,一个人可能因为一次失败的面试感到沮丧和失望,而另一个人可能因为同样的事件感到挫折但并不消沉。

这是因为他们对失败的解释和评价不同,导致了不同的情绪反应。

因此,情绪ABC理论提醒我们,要想改变自己的情绪反应,就需要改变自己的信念和解释方式。

最后,情绪ABC理论对于情绪问题的处理具有重要的启示。

在面对负面事件时,我们往往会产生消极的情绪,例如焦虑、愤怒、沮丧等。

然而,如果我们能够意识到自己对事件的解释和评价,就有可能改变自己的情绪反应。

通过理性思考和积极的信念,我们可以调整自己的情绪,从而更好地应对困难和挑战。

综上所述,情绪ABC理论是一种重要的心理学理论,它强调了事件、信念和情绪之间的关系。

通过理解和应用情绪ABC理论,我们可以更好地理解和处理自己的情绪问题,提高情绪的管理能力,更好地适应社会生活和工作环境。

希望大家能够在日常生活中,运用情绪ABC理论,更好地处理自己的情绪问题,提升自身的心理健康水平。

ABC理论是艾利斯在上世纪五十年代创立了理性情绪疗法,它把这一疗法归纳为ABC 理论,其中A代表诱发事件,它指当事例所遭遇的当前事件,或当事人对过去经验的有意识或无意识的记忆.C代表结果是A发生之后,个体出现的认知,情绪和行为.而B指信念它是A和C之间的中介因素,是对于A的信念,认知,评价或看法.也就是说,不是A直接引起了C,而是B 直接引起了C.换言之,事件本身的刺激情境,并非引起情绪反应的直接原因,个人对刺激情绪的认知解释和评价,才是引起情绪反应的直接原因.艾利斯对经常造成人们非逻辑的思维进行了概括,大致有以下几个方面:①一个人要有价值就必须很有能力,并且在可能的条件下很有成就;②某某人绝对是很坏的,所以他必须受到严厉的责备和惩罚;③逃避生活中的困难和推掉自己的责任可能要比正视它们更容易;④任何事情的发展都应当和自己期待的一样,任何问题都应得到合理解决;⑤人的不幸绝对是外界造成的,人无法控制自己的悲伤,忧愁和不安;⑥一个人过去的历史对现在的行为起决定作用,一件事过去曾影响自己,所以现实必然影响自己的行为;⑦自己是无能的,必须找一个比自己强的靠山才能生活,自己不能掌握情感,必须有别人安慰自己;⑧其他人的不安和动荡也必然引起自己的不安;⑨和自己接触的人必须都喜欢自己和赞成自己;⑩生活中有大量的事对自己不利,必须终日花时间考虑对策.“检查自己的大脑,解除困扰”,是古希腊哲学家爱比泰德所言,他的这句至理名言是对“ABC”理论的精辟诠释。

所谓“ABC”理论是美国著名心理学家艾利斯于20世纪50年代提出来的。

在这个理论中,A代表诱发事件;B代表当事人对事件的看法、解释、评价和信念;C代表继这一事件后,当事人的情绪反应和行为结果。

通常情况下,人们会认为是外部事件(A)直接引起了情绪和行为结果(C)。

实际上,人们忽略了当事人的内心活动这个重要因素,忽视了当事人对事件的解释和评价,正是这一部分(B)导致了不同的情绪和行为状态。

明白著名的ABC理论一,ABC理论A-引发的事件:我们感觉到存在的事实B-我们的信念:对于A事件所持的观点C-反应:B所引发的情绪和行为的结果所产生反应B是最重要的,把自己的信念调整好,情绪就会稳定当刺激来时先把嘴巴闭起来,先让刺激在大脑盘旋选择合适的信念再用嘴巴表达。

要做自己的主人不要做环境的受害者在人为的环境不能依赖本能(听到爆炸声是要先冷静,不要只会盲目地逃走)所有的事件我们都无法控制,二,B是情绪反应的关键1,同样一件事,我们可能产生不一样的反应和感想2,主要原因在于我们对这一件事的看法有所变动3,人是观念的动物,观念一改变,情绪就跟着改变三,事件不容易加以控制1,外界环境随时变动,我们无法完全控制,很无奈eg:在中国不要控制就是在合适的情况下才要控制2,如果随着外力变化,情绪起伏不定何以自主?3,幸好情绪看起来随着事物而变化,其实并非如此退一步海阔天空eg:下雨让心情不好是要想到还有别人是需要这场雨的一个人长大后他的所言所行是受小时候的影响的,这就是情绪负债。

情绪就是我们的观点对外界事物做出的反应四,观念可以由自己调整1,情绪是我们的观点,对外界事物的评价所生反应。

2,观念可以由自己控制,所以情绪才能够纳入管理3,要管好自己的情绪,最有效的办法即为改变观念因为我们跟其他人互动共同生活所以我们不可能有绝对自由因此要自律,我们情绪是靠自己来约束。

五,观念有理性与非理性1,观念大致可以分为两类:理性与非理性都会出现2,合乎逻辑的,不合乎逻辑的,最好自己分清楚3,把非理性的调整为理性的,便是以理智控制情绪所谓修养也即是3六,观念可以使情绪改变1,A事件导致C结果,这种说法只有部分正确2,B是我们对于A的信念,代表看待A事件的观点。

3,观点理性与否,可以左右我们对A事件所生情绪eg:同样的行为可能生气也可能不生气,不同之处在于你的观念看到大官要小看他,你就不会被他欺负;看到小人物要大看他,这样就不会激怒他给你难堪,这样情绪就很平稳。

情绪的abc理论情绪ABC理论是由美国心理学家埃利斯创建的理论,是认为激发事件A(activating event 的第一个英文字母)只是引发情绪和行为后果C(consequence的第一个英文字母)的间接原因,而引起C的直接原因则是个体对激发事件A的认知和评价而产生的信念B(belief的第一个英文字母),即人的消极情绪和行为障碍结果(C),不是由于某一激发事件(A)直接引发的,而是由于经受这一事件的个体对它不正确的认知和评价所产生的错误信念(B)所直接引起。

错误信念也称为非理性信念。

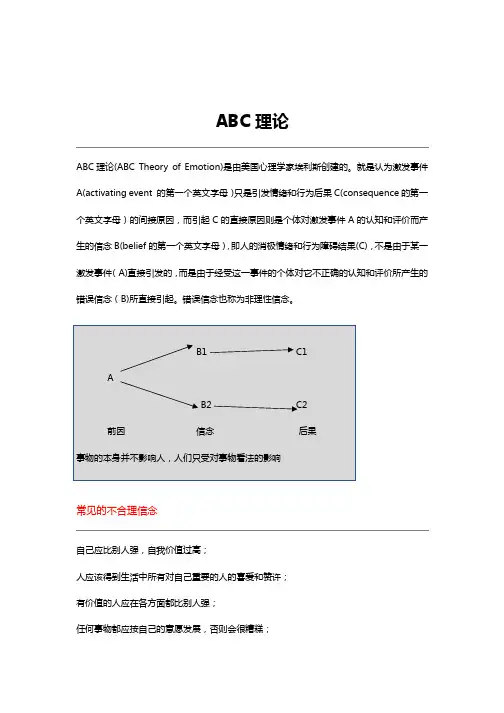

A(Antecedent)指事情的前因,C(Consequence)指事情的后果,有前因必有后果,但是有同样的前因A,产生了不一样的后果C1和C2。

这是因为从前因到后果之间,一定会透过一座桥梁B(Belief),这座桥梁就是信念和我们对情境的评价与解释。

又因为,同一情境之下(A),不同的人的理念以及评价与解释不同(B1和B2),所以会得到不同结果(C1和C2)。

因此,事情发生的一切根源缘于信念(信念是指人们对事件的想法,解释和评价等)。

情绪ABC理论的创始者埃利斯认为:正是由于人们常有的一些不合理的信念才使我们产生情绪困扰。

如果这些不合理的信念存在久而久之,还会引起情绪障碍。

情绪ABC 理论中:A表示诱发性事件,B表示个体针对此诱发性事件产生的一些信念,即对这件事的一些看法、解释。

C表示自己产生的情绪和行为的结果。

理论简介通常人们会认为诱发事件A直接导致了人的情绪和行为结果C,发生了什么事就引起了什么情绪体验。

然而,你有没有发现同样一件事,对不同的人,会引起不同的情绪体验。

同样是报考英语六级,结果两个人都没过。

一个人无所谓,而另一个人却伤心欲绝。

为什么?就是诱发事件A与情绪、行为结果C之间还有个对诱发事件A的看法、解释的B在起作用。

一个人可能认为:这次考试只是试一试,考不过也没关系,下次可以再来,也可能觉得这是是背水一战,不能失败。

艾利斯的合理情绪疗法(ABC情绪理论)

认知---ABC情绪理论

艾利斯的合理情绪疗法(ABC情绪理论):强调改变认知,从⽽产⽣情感和⾏为的改变。

⼈的情绪不是由某⼀诱发事件本⾝引起的,⽽是由经历这⼀事件的⼈对这⼀事件的解释和评价引起的。

-----这就是ABC理论的基本观点。

在ABC理论中,A----指诱发事件;B----指个体在遇到诱发事件后相应⽽⽣的信念及看法、解释、评价; C----指在特定的情景下,个体的情绪及⾏为结果。

通常情况下,⼈们会认为由A引起C(即⼈的情绪是由诱发事件引起)。

⽽ABC理论则认为,A 是间接原因,B对诱发事件的信念、解释、看法才是引起C的直接原因。

当⼈们坚持某些不合理信念,长期处于不良情绪状态中,最终导致情绪问题的产⽣。

不合理信念的特征:(1)绝对化要求:“必须”“应该”,例如“别⼈必须对我好”

(2)过分概括化:认为⾃⼰⼀⽆是处等,以某件或⼏件事评价整个⼈。

⾃罪,⾃责⽽产⽣焦虑抑郁情绪。

对他⼈不合理评价,别⼈稍有差错就认为他坏,责备他⼈。

(3)糟糕⾄极:认为⼀件不好的事发⽣将⾮常可怕,灾难的想法,导致焦虑悲观,抑郁。

认知⽅⾯的⽑病有⼀个⼩故事,有⼀个⽼婆婆⼤⼥⼉是卖伞的,⼩⼥⼉是卖鞋的,⽼婆婆晴天哭,⾬天哭,问她为什么这样,她说⾬天想到⼩⼥⼉的鞋卖不出去,晴天想到⼤⼥⼉的伞卖不出去,这就是遇到事情总是往最坏的⽅⾯去想,有⼀个禅师教她认知纠正的⽅法,他说,你⾬天应该想⼤⼥⼉的伞会卖的很好,睛天应该想⼩⼥⼉的鞋卖的很好。

这就是多从好的⽅⾯想,改变⾃⼰的认知。

情绪ABC理论什么是ABC理论ABC理论是由美国心理学家埃利斯创建的。

就是认为激发事件A(activating event 的第一个英文字母)只是引发情绪和行为后果C(consequence的第一个英文字母)的间接原因,而引起C的直接原因则是个体对激发事件A的认知和评价而产生的信念B(belief的第一个英文字母),即人的消极情绪和行为障碍结果(C),不是由于某一激发事件(A)直接引发的,而是由于经受这一事件的个体对它不正确的认知和评价所产生的错误信念(B)所直接引起。

错误信念也称为非理性信念。

如图中,A(Antecedent)指事情的前因,C(Consequence)指事情的后果,有前因必有后果,但是有同样的前因A,产生了不一样的后果C1和C2。

这是因为从前因到结果之间,一定会透过一座桥梁B(Belief),这座桥梁就是信念和我们对情境的评价与解释。

又因为,同一情境之下(A),不同的人的理念以及评价与解释不同(B1和B2),所以会得到不同结果(C1和C2)。

因此,事情发生的一切根源缘于我们的信念、评价与解释。

情绪ABC理论的创始者埃利斯认为:正是由于我们常有的一些不合理的信念才使我们产生情绪困扰。

如果这些不合理的信念久而久之,还会引起情绪障碍呢。

情绪ABC理论中:A表示诱发性事件,B表示个体针对此诱发性事件产生的一些信念,即对这件事的一些看法、解释。

C 表示自己产生的情绪和行为的结果。

通常人们会认为诱发事件A直接导致了人的情绪和行为结果C,发生了什么事就引起了什么情绪体验。

然而,你有没有发现同样一件事,对不同的人,会引起不同的情绪体验。

同样是报考英语六级,结果两个人都没过。

一个人无所谓,而另一个人却伤心欲绝。

为什么?就是诱发事件A与情绪、行为结果C之间还有个对诱发事件A的看法、解释的B 在作怪。

一个人可能认为:这次考试只是试一试,考不过也没关系,下次可以再来。

另一个人可能说:我精心准备了那么长时间,竟然没过,是不是我太笨了,我还有什么用啊,人家会怎么评价我。