钩 端 螺 旋 体 病1

- 格式:ppt

- 大小:7.82 MB

- 文档页数:39

钩端螺旋体病Leptospirosis•钩端螺旋体病(1eptospirosis)简称钩体病。

•由致病性钩端螺旋体(Leptospira,简称钩体)所引起的急性动物源性传染病。

•鼠类和猪是主要传染源,经皮肤和黏膜接触含钩体的疫水而感染。

•临床特征早期为钩端螺旋体败血症,中期为各脏器损害和功能障碍,后期为各种变态性反应后发症。

•重症患者有明显的肝、肾、中枢神经系统损害和肺弥漫性出血,危及生命。

二、病原学•钩体呈细长丝状,革兰染色阴性,有12~18个螺旋,长约6~20μm宽约0.1μm,菌体的一端或两端弯曲成钩状。

•电镜观察到钩体结构包括圆柱形菌体、轴丝(又称鞭毛)和外膜3部分。

•外膜具有抗原性和免疫原性,其相应抗体为保护性抗体。

•需氧。

•抵抗力弱,在干燥环境下数分钟死亡,对常用的各种消毒剂均无抵抗力。

•在pH7.0~7.5的潮湿土壤和水中,可存活1~3个月。

•钩体的抗原结构复杂,全世界已发现24个血清群,200多个血清型,新菌型仍在不断发现中。

•我国已知有19群,74型。

•波摩那群分布最广,是洪水型和雨水型的主要菌群。

•黄疸出血群毒力最强,是稻田型的主要菌群。

•传染源–钩体的动物宿主相当广泛,在我国证实有80多种动物,鼠类和猪是主要的储存宿主和传染源。

鼠类以黑线姬鼠、黄胸鼠、褐家鼠和黄毛鼠为最重要,是我国南方稻田型钩体病的主要传染源。

•传播途径–直接接触病原体是主要的途径,带钩体动物排尿污染周围环境,人与环境中污染的水接触是本病的主要感染方式。

皮肤,尤其是破损的皮肤和黏膜是钩体最主要入侵途径。

•人群易感性–人对钩体普遍易感,感染后可获较强同型免疫力。

•流行特征–地区分布广泛,遍及世界各地,热带、亚热带地区流行较为严重。

我国除新疆、甘肃、宁夏、青海外,其他地区均有本病散发或流行,以西南和南方各省多见。

–主要流行于夏秋季,6~10月发病最多。

但全年均可发生。

–青壮年为主,男性高于女性。

疫区儿童亦易感染。

宠物犬钩端螺旋体病诊治技术一、概述钩端螺旋体病(1eptospirosis)是由致病性钩端螺旋体引起的一种人畜共患传染病,该病也是一种自然疫源性传染病。

主要临床特征为发热、黄疸、血红蛋白尿、出血性素质、流产及黏膜、皮肤坏死。

二、病原钩端螺旋体是一种纤细、螺旋弯曲状,中央有轴系,一端或两端呈钩状的需氧原核微生物,病原长6〜30nm,宽0.Inm,暗视野检查时,呈细小链球状。

银染或姬姆萨染色都能良好着色。

螺旋体对培养基要求不苛刻,只要含有少量血清,在有氧条件下培养,就能良好生长。

螺旋体对酸碱都很敏感,加电镜下的钩端螺旋体形态热到56。

C下30min,或者阳光照射2h,均可杀死。

常用消毒剂(如70%乙醇、2%-5%烧碱液、2%盐酸或0.5%石炭酸)5-10min可将其杀死。

该病原对冷冻抵抗力强,在-70。

C时速冻培养物,可保持毒力数年。

三、流行病学该病分布于世界各地,其感染的宿主范围非常广泛,几乎所有的温血动物均可感染。

啮齿类动物是钩端螺旋体的储存宿主,鼠类感染后可健康带菌1〜2年,是本病自然疫源的主体。

病犬可以从尿液中间歇地或连续排出病原体,污染环境(如饲料、饮水、圈舍和其他用具等),易感犬接触后主要经皮肤、黏膜和消化道传播。

其次,交配、咬伤、食入污染了螺旋体的肉类也可感染。

怀孕母犬可以通过胎盘垂直传播。

在发病的急性阶段,某些吸血昆虫也可作为传播媒介。

本病的流行有明显的季节性,夏季和早秋季节多发。

饲养管理的好坏与本病的发生有密切关系,如拥挤、应激、饥饿、营养不良或其他疾病引起机体衰弱时,均可使犬由隐性感染转为临床型感染。

四、临床症状1伤寒型急性病例发热(39.5〜4(ΓC),全身震颤,肌肉触痛,呕吐,脱水,微循环障碍,呼吸迫促;严重时呕血、鼻出血、便血和体内广泛性出血,病犬高度沉郁,体温下降,死于心力衰竭。

亚急性感染的病例发热、呕吐、厌食,黏膜充血、瘀血,有出血斑点,频繁地干性咳嗽,呼吸困难,口腔黏膜干燥,在颊部、齿龈和舌上覆有淡黄色或灰色假膜,假膜下发生溃疡,口中发出类似尿液的恶臭气味。

【疾病名】钩端螺旋体病【英文名】leptospirosis【缩写】【别名】febris hebdomadis;hepatic typhus;nanukayami fever;typhus billosus nostras;钩体病;七日热;外耳病;外耳氏病;细螺旋体病【ICD号】A27【概述】钩端螺旋体病(leptospirosis,简称钩体病)是由各种不同型别的致病性钩端螺旋体(Leptospira,简称钩体)所引起的一种急性全身性感染性疾病,属自然疫源性疾病。

鼠类和猪是两大主要传染源。

临床特点为起病急骤,早期有高热、全身酸痛、软弱无力、结膜充血、腓肠肌压痛、表浅淋巴结肿大等钩体毒血症状;中期可伴有肺出血、肺弥漫性出血、心肌炎、溶血性贫血、黄疸、全身出血倾向、肾炎、脑膜炎、呼吸功能衰竭、心力衰竭等靶器官损害表现;晚期多数病例恢复,少数病例可出现后发热、眼葡萄膜炎以及脑动脉闭塞性炎症等多与感染后的变态反应有关的后发症。

肺弥漫性出血、心肌炎、溶血性贫血等与肝、肾衰竭为常见致死原因。

钩体病与我国农民早已发现的“打谷黄”“稻瘟病”,很可能是一类疾病。

国外德国医师外耳(Weil)于1886年首次报告一种流行性出血热黄疸病,称外耳病,后来被证实为黄疸型钩体病。

稻田等于1914年首次用钩体病病人血液接种豚鼠后,在肝组织中查到螺旋体。

井户等于1916年从86只家鼠和沟鼠的40%肾脏中发现有毒力的出血性螺旋体。

野口于1917、1918年注意到这些螺旋体菌株与其他已知螺旋体不同,并命名为钩端螺旋体,沿用至今。

我国1934年在广州发现典型黄疸型病人3例,1例血液经豚鼠接种后发现钩体。

1939年北京报告2例实验室工作人员在犬型钩体病流行中受染,表现为典型的脑膜炎经过。

1952~1954年在浙江临海县已证实有钩体病流行。

1954~1956年在广东不同地区、云南双江、福建晋江地区等处有钩体病流行。

1957年在河南武陟县证实在黄河北岸有本病流行。

猪钩端螺旋体病的临床症状实验室检查和防治措施1. 引言1.1 猪钩端螺旋体病概述猪钩端螺旋体病,又称钩端螺旋体病,是一种由钩端螺旋体寄生虫引起的人畜共患疾病。

该疾病主要通过寄生在猪和其他动物的肠道内,通过粪便排出体外,再通过土壤、水源等途径传播给人类。

钩端螺旋体病具有全球流行的特点,尤其是在发展中国家地区更为普遍。

钩端螺旋体病主要表现为腹痛、腹泻、贫血、营养不良等症状,严重时还会导致消化道出血、肠梗阻等并发症。

临床上常见的病原体包括猪钩端螺旋体属的蛔虫、钩虫等。

确诊钩端螺旋体病需要进行粪便检查、血清学检测等实验室检查,以明确病原体的存在。

钩端螺旋体病的防治措施主要包括加强卫生教育、提高个人卫生意识、定期进行去寄生虫治疗等。

预防该病的关键在于减少接触寄生虫的途径,保持环境卫生,避免食用未经煮熟的生肉等潜在感染源。

针对该病的未来研究方向可以从疫苗研发、快速诊断技术等方面进行探讨,以提高钩端螺旋体病的防治水平。

1.2 猪钩端螺旋体病的传播途径猪钩端螺旋体病的传播途径主要有三种:直接接触感染、食物或水源传播和宿主媒介传播。

直接接触感染是指人体接触感染源,如被感染的猪或其他动物,从而导致疾病传播。

食物或水源传播是指通过摄入被感染的食物或水源而导致疾病传播,特别是在污染严重的地区或不洁净的环境中更容易发生。

宿主媒介传播是指通过介体传播,如病媒生物叮咬或叮咬后吸血而导致疾病传播。

这种传播方式在一些地区的蚊蝇、苍蝇等昆虫中常见,对疾病的传播起着重要作用。

除了以上三种传播途径外,猪钩端螺旋体病还可能通过其他途径传播,需要人们引起重视并采取有效的预防措施。

加强卫生意识,保持环境清洁,避免与患病动物接触,注意食品安全和饮用水的卫生,定期接受体检等都是预防猪钩端螺旋体病传播的重要措施。

通过对传播途径的深入了解和有效的防治措施的实施,可以有效降低猪钩端螺旋体病的感染风险,保障人们的健康和生命安全。

2. 正文2.1 临床症状猪钩端螺旋体病是一种由寄生虫引起的传染病,主要通过摄入寄生虫囊蚴感染。

钩端螺旋体病有哪些症状?*导读:本文向您详细介绍钩端螺旋体病症状,尤其是钩端螺旋体病的早期症状,钩端螺旋体病有什么表现?得了钩端螺旋体病会怎样?以及钩端螺旋体病有哪些并发病症,钩端螺旋体病还会引起哪些疾病等方面内容。

……*钩端螺旋体病常见症状:典型症状:出血倾向、脑膜刺激症状、弛张热、烦躁不安、畏寒*一、症状潜伏期2~28天,一般是10天左右。

1.早期即钩体血症期,一般是起病后3天内,有下列主要症状,体征。

(1)发热:多数患者起病急骤,伴畏寒及寒战,少数患者于发热前一两天可能有软弱,乏力,发热多为稽留型,部分患者为弛张热,体温39℃上下,热程7天左右,亦可达10天,脉搏常增速。

(2)头痛,身痛:头痛有时很突出,直至恢复期仍诉头昏,头痛,全身肌肉酸痛明显,有些患者颈部,膝,大腿,以至胸,腹,腰背肌都痛。

(3)全身乏力:特别是腿软明显,有时行动困难或不能站立和下床活动。

(4)眼结膜充血:在发病早期出现,以后迅速加重,重者全结膜除角膜周边外,均明显充血,整个结膜呈红色或粉红色,小血管交织成细网状,有时有结膜下出血;但无分泌物,疼痛或畏光感,充血在热退后仍持续存在。

(5)腓肠肌痛,压痛:在发病第1天即可出现,轻者仅感小腿胀,压之轻度痛,重者小腿痛剧烈,犹如刀割,不能走路,轻压即痛,甚至拒按。

(6)淋巴结肿大:一般自发病第2天即可出现,以腹股沟淋巴结多见,其次是腋窝淋巴群,一般为黄豆或蚕豆大,个别如鸽蛋大,表面多隆起,质软,有压痛,但无红肿,亦不化脓。

此外,本病早期还可能出现其他的症状和体征,如咽痛,咳嗽,咽部充血,扁桃体肿大,咽腭黏膜有小出血点,消化道出现恶心,呕吐,腹泻等症状,个别病人也可出现溶血性贫血,中毒性精神症状或中毒性心肌炎症状。

以上所述早期钩体血症的症状和体征,是下述各主要临床类型所共有的早期表现。

2.中期症状明显,主要为各器官损伤的表现,一般是起病后3~10天,按常见临床类型分别叙述如下。

疾病简介钩端螺旋体病,1886年外耳氏(A.weil)曾描写一种流行性急性传染性黄疸病,并报告了四例;其主要临床症状为骤起的寒战发热、全身无力、黄疸、出血、肝、脾肿大及肾功能衰竭等。

自此以后,在一般医学文献中也称本病为外耳氏病(weil's disease)。

[1]危险性最大的有两类人群:生活在城市贫民区的人群和仅能维持生活的农民。

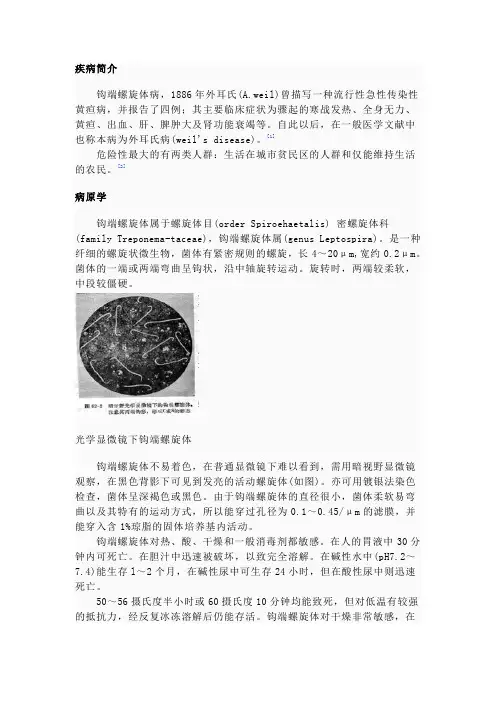

[2]病原学钩端螺旋体属于螺旋体目(order Spiroehaetalis) 密螺旋体科(family Treponema-taceae),钩端螺旋体属(genus Leptospira)。

是一种纤细的螺旋状微生物,菌体有紧密规则的螺旋,长4~20μm,宽约0.2μm。

菌体的一端或两端弯曲呈钩状,沿中轴旋转运动。

旋转时,两端较柔软,中段较僵硬。

光学显微镜下钩端螺旋体钩端螺旋体不易着色,在普通显微镜下难以看到,需用暗视野显微镜观察,在黑色背影下可见到发亮的活动螺旋体(如图)。

亦可用镀银法染色检查,菌体呈深褐色或黑色。

由于钩端螺旋体的直径很小,菌体柔软易弯曲以及其特有的运动方式,所以能穿过孔径为0.1~0.45/μm的滤膜,并能穿入含1%琼脂的固体培养基内活动。

钩端螺旋体对热、酸、干燥和一般消毒剂都敏感。

在人的胃液中30分钟内可死亡。

在胆汁中迅速被破坏,以致完全溶解。

在碱性水中(pH7.2~7.4)能生存l~2个月,在碱性尿中可生存24小时,但在酸性尿中则迅速死亡。

50~56摄氏度半小时或60摄氏度10分钟均能致死,但对低温有较强的抵抗力,经反复冰冻溶解后仍能存活。

钩端螺旋体对干燥非常敏感,在干燥环境下,数分钟即可死亡。

常用的消毒剂如:1/20,000来苏溶液,1/1000石碳酸、1/100漂白粉液均能在10~30分钟内杀死钩端螺旋体。

当前钩端螺旋体属分为两个种即:问号钩端螺旋体(L.interrogens)和双曲钩端螺旋体(L.biflexa),前者对人与动物致病,后者自由生活。

有关钩端螺旋体病的知识

认识钩端螺旋体病

钩端螺旋体病是一种人畜共患病。

可发生于犬、猫、人和其他多种动物,世界范围广泛存在,潮湿地区多发,与降雨量有相关性。

全球目前已发现21个血清群,190多个血清型,中国发现19个血清群,161个血清型,其中以出血型钩端和犬型钩端最为流行,影响和危害最大。

钩端螺旋体病的危害

钩端螺旋体通过皮肤侵入体内,引起急性发热、全身酸痛等症状。

症状有轻有重,轻者于数日内自愈,重者可并发肺出血、黄疸、肾功能衰竭或脑膜炎,甚至死亡。

如在治愈后3~4日出现发热等症状,重者可留下视力障碍、偏瘫等后遗症。

怀孕妇女携带钩端螺旋体会引起流产。

钩端螺旋体病的感染途径

钩端螺旋体可在多种动物体内繁殖,老鼠是最常见的宿主。

钩端螺旋体可随动物的尿液排出后,在潮湿的环境中存活几周至几个月,并通过雨水污染道路、草地及土壤。

狗狗出去散步或在草地、污水中玩耍时,就有感染钩端螺旋体的风险。

人主要通过直接接触患病犬的尿液或被其尿液污染过的物品、地板等被感染。

无症状带菌犬是主要的传染源。

钩端螺旋体病的预防

钩端螺旋体病是重要的人畜共患病,直接威胁到人的身体健康和生命安全。

给犬免疫钩端螺旋体疫苗不仅保护狗狗本身,更重要的是保护家人的安全。

6周龄以上的犬就需要免疫钩端螺旋体疫苗了,建议犬在6周龄时与犬二联苗一起免疫,或在9周龄时与犬四联一起免疫,3周后加强免疫一次,以后每年免疫一次。

钩端螺旋体病(Leptospinosis,简称钩体病)是由各种不同型别的致病性钩端螺旋体(简称钩体)引起的急性传染病。

是接触带菌的野生动物和家畜,钩体通过暴露部位的皮肤进入人体而获得感染的人畜共患病。

鼠类和猪为主要的传染源。

因个体免疫水平的差别以及受染菌株的不同,临床表现轻重不一。

典型者起病急骤,早期有高热、倦怠无力、全身酸痛、结膜充血、腓肌压痛、表浅淋巴结肿大;中期可伴有肺弥漫性出血,明显的肝、肾、中枢神经系统损害;晚期多数病人恢复,少数病人可出现后发热、眼葡萄膜炎以及脑动脉闭塞性炎症等。

肺弥漫性出血、肝、肾功能衰竭常为致死原因。

【诊断】钩端螺旋体病是由致病性钩端螺旋体(简称钩体)所引起的急性传染病。

鼠类、猪及其它家畜为主要传染源。

钩体随带菌动物尿排出,污染水源,人在接触疫水时,通过皮肤、粘膜而感染。

发病多在夏秋割稻季节或在大雨洪水之后。

1.流行病学夏秋季节,流行地区,病前3周内有疫水接触史。

2.临床表现潜伏期多在1~3周。

⑴败血症期:起病至1周左右,血液中存在钩体。

本期可有以下几种临床类型:①普通型。

突然畏寒、寒战、发热,呈稽留或弛张热型。

全身酸痛,腓肠肌疼痛尤为显著。

患者衰弱无力,眼结合膜充血,但不痒亦无分泌物。

表浅淋巴结肿大,以腹股沟淋巴结肿大为多见。

少数重症患者毒血症显著,于发病2~5日出现面色苍白,四肢冰冷,脉搏细弱,血压下降,少尿或无尿,进入休克。

常伴有吐泻,而发热、充血等症状不明显。

②肺出血型。

败血症出现3~5日,开始咳嗽,痰带血丝。

患者面色苍白,心慌烦躁,呼吸、心率加快,肺湿啰音进行性增多,此为肺大出血先兆。

数小时内可发展至面色极度苍白、唇发绀、肺满布湿啰音。

咯血频作,若未能控制,可发生口鼻大量涌血,呼吸困难或因呼吸道为血块梗阻而窒息。

③黄疸出血型。

发病3~6病日,开始出现黄疸,肝肿大伴压痛。

黄疸于10病日左右达高峰,重者可发生肝坏死。

重症常有鼻衄、皮肤粘膜出血、呕血、便血、尿血、阴道出血等。

钩端螺旋体病的诊断提示及治疗措施钩端螺旋体病(1eptospirosis)简称钩体病,是由致病性钩端螺旋体引起的急性动物源性传染病,基本病理改变是感染中毒性全身毛细血管损害,早期表现缘于钩端螺旋体血症所致的全身中毒症状,后期发生内脏损害。

【诊断提示】1.流行病学了解患者是否在疫区有疫水接触史或鼠、猪等排泄物接触史。

传染源为猪、鼠,可通过皮肤、黏膜传染,并可通过哺乳及胎盘感染。

2.临床表现潜伏期2〜28d,平均7~14d o临床表现复杂多样,根据病程,大致可分为三期。

(1)钩体败血症期:起病后3d内,表现为突然寒战、高热,体温39。

C以上,常呈稽留热型,伴有头痛及全身疼痛,软弱无力,行动困难,结膜充血或出血,特点为疼痛或畏光而无分泌物;持续充血至热退后仍持续存在,眼眶痛及腓肠肌疼痛和压痛,少数患者可有中毒性精神症状、脑膜刺激征、低血压等表现。

可有全身淋巴结大,部分患者可肝脾大。

(2)器官损害期:病后3~10d o此期根据临床表现分为不同类型:①流感伤寒型:为早期症状的继续,多数为轻型病例。

无明显器官损害,经治疗热退或自然缓解。

②肺出血型:除了初期的钩体败血症外,可有咳嗽、咯血、胸痛、心慌、气急等,并进行性加重。

③黄疸出血型:体温开始下降时出现进行性黄疸、肝大、压痛、肝功能异常、出血和肾损害,大多数病例有不同程度的全身出血倾向。

④肾衰竭型:急性期尿中常有少量蛋白、红白细胞及管型,可出现少尿、无尿、尿毒症、酸中毒、昏迷等。

⑤脑膜脑炎型:患病数日后出现严重头痛、呕吐、烦躁、神志不清、谓妄、颈项强直、克尼格征阳性,重者可有抽搐、昏迷、脑疝、呼吸衰竭及各种神经损害体征。

(3)恢复期:一般起病IOd以后多数患者各种症状体征消失,趋于痊愈。

少数患者热退后经几日至几个月可再次出现症状,称后发症,如发热、眼葡萄膜炎、闭塞性脑动脉炎及神经系统症状等。

3.实验室检查黄疸出血型,白细胞和中性粒细胞可明显增高。

出血患者可有贫血、血小板减少。

钩端螺旋体病诊断标准钩端螺旋体病是一种由钩端螺旋体引起的传染病,临床上主要表现为发热、全身乏力、肌肉关节疼痛等症状。

本文将从临床特征、流行病学史、实验室检查、病理学检查和分子生物学检测等方面介绍钩端螺旋体病的诊断标准。

1.临床特征钩端螺旋体病起病急骤,患者常常出现发热、头痛、全身乏力、肌肉疼痛、关节疼痛等症状。

此外,还可能出现眼红、眼痛、视力减退、眼结膜充血等眼部症状,以及咳嗽、咽痛等呼吸道症状。

在严重的情况下,可能会出现出血、肾衰竭、肝衰竭等,这时可能会有呕血、血尿、血便等症状。

2.流行病学史患者发病前两周内是否有疫水接触史,如游泳、洗澡、洗衣等,或是否在疫区居住过,如洪水灾区等,这些都是钩端螺旋体病的重要流行病学史。

同时,钩端螺旋体病常常呈地方性流行,因此患者的居住地和旅行史也是诊断时需要考虑的重要因素。

3.实验室检查钩端螺旋体病的实验室检查主要包括显微镜检查、血清学检测等。

显微镜检查可以观察到患者的血细胞和尿细胞是否有异常,例如数量增多或形态改变等。

血清学检测可以通过检测患者血清中的特异性抗体来判断是否感染了钩端螺旋体。

需要注意的是,这些检查方法都需要在专业医疗机构进行,以确保结果的准确性和可靠性。

4.病理学检查对于钩端螺旋体病的病理学检查,常用的方法包括死体解剖和组织病理学检测。

死体解剖可以观察到患者的内脏器官是否有病变,例如出血、水肿、炎症等。

组织病理学检测可以通过观察组织细胞的形态和结构来判断是否有钩端螺旋体感染。

这些检查方法需要在专业医疗机构进行,由经验丰富的病理医生进行判断和分析。

在进行病理学检查时,需要注意以下几点:(1)患者的组织和器官应尽可能完整地保留,以便进行全面的检测和分析。

(2)对于死体解剖,应尽可能在患者死亡后立即进行,以避免组织器官出现腐败或自溶等情况,影响检查结果的准确性。

(3)在组织病理学检测中,需要进行制片和染色,以保证组织细胞的形态和结构清晰可见。

(4)病理医生需要具有丰富的经验和专业知识,以便准确地判断和分析检查结果。