古代诗词中的对仗与押韵

- 格式:docx

- 大小:37.37 KB

- 文档页数:3

古代诗词中的地理

许多脍炙人口的诗句、谚语蕴涵着极为丰富的地理知识。在学习过程中不断积累,加强学科间的相互渗透,从不同角度加深对诗句、谚语的理解,能激发我们学习地理的兴趣,扩展地理知识面。

1.“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”(毛泽东《送瘟神》)

此诗句揭示了地球在不停地由西向东自转。适用于赤道地区,由此可计算出赤道地区地球自转的线速度和赤道上1°弧线的长度。赤道地区自转的线速度为:40000千米÷24小时≈1670千米/小时(八万里即四万千米)。地球自转的线速度由赤道向两极逐渐递减。赤道上1°弧线的长度:40000千米÷360°≈111千米/l°。赤道是地球的一个大圆,因此地球上的大圆每1弧线的长度约为111千米(球的大圆是指通过球心的截面与球面的相交线)。

2.欲穷千里目,更上一层楼(王之焕《登鹳雀楼》)

只有站得高,才能望得远。由此可证明地球的形状是一个球体。

3.“日似金丸,月似金盘”(乐钧《一翦梅》)

该诗句反映了日地月三者距离差异。月球虽然比较小,但由于月球离地球比较近,所以仍“似金盘”。诗中描写的月相应为满月,因为“月似金盘”。

4.“月形如白盘,完完上天东。忽然有物来啖之,不知是何虫。如何至神物,遭此狼狈凶。”(唐,韩愈《月蚀诗效玉川子作》)

此诗句描述了月食的情况。完完,月圆的样子。农历十五,日、地、月三者在同一直线上,地球在月球和太阳之间,地球有可能全部或部分挡着太阳光,产生月食现象。农历初一,则可能产生日食现象。

5.“移舟泊烟渚,日暮客愁新。野旷天低树,江清月近人。”(孟浩然《宿建德江》)“一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。可怜九月初三夜,露似真珠月似弓。”(白居易《暮江吟》)“初月如弓未上弦,分明挂在碧霄边。时人莫道蛾眉小,三五团圆照满天。”(缪氏子《赋新月》)“凉月如眉挂柳湾,越中山色镜中看。兰溪三日桃花雨,半夜鲤鱼来上滩。”(戴叔伦《兰溪棹歌》)

这一组诗句描述的都是上蛾眉月。“上蛾眉月”是指农历初三、四的月相,此时月球位于太阳以东约

古代诗歌中的押韵与平仄

---------------------------------------

古代诗歌中的押韵与平仄

古代诗歌大体可以分成三个部分:诗、词、曲。

诗根据按创作的时代和诗歌所反映的时代内容,可以分为古代诗歌和现代诗歌。古代诗歌可以分为古体诗和近体诗。近体诗又可以分为律诗和绝句等。

词可以根据字数的多少,分为小令、中调和长调。曲可以分为小令和套数。

1、把同韵的字有规律地配置在诗词等韵文的句尾。各句押韵的字叫做韵脚或韵字。押韵是诗词等韵文的语言特点之一。其主要作用是使声音和谐优美,吟诵顺口悦耳,便于记忆流传。“韵”和“韵母”是两个并不完全相同的概念,所谓同韵,指韵腹相同或相近的韵母,如有韵尾则韵尾相同,韵头可以不同,如“ian”“uan”两个韵母,它们虽然不完全相同,但是它们都包含着“an”,这也算是同韵。

2、押韵原则:近体诗用韵规矩较严格,一首诗限用一个韵,除第一句可用韵或可不用韵外,其余双数句都要用韵;韵脚字不能重复;不是用韵的句子的末一句,平仄声不能与用韵句子的末一字相同。主要押平声韵。

3、请同学们试着找出下列各首诗的韵脚。

客中作

兰陵美酒郁金香,玉碗盛来琥珀光。

但使主人能醉客,不知何处是他乡。

韵脚是________、________、________

虞美人

春花秋月何时了,往事知多少。

小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。

雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。

问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

韵脚是________、________;________、________;

________、________;________、________;

山居秋暝

空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

韵脚是________、________、________、________

古代诗词中的物候

教学目的:

1.朗读体会,理解作者在作品中抒发的真挚感情。

2.了解诗中反映的物候现象。

3.对诗歌语言推敲品味,培养学生一定的阅读能力。

教学重难点:

通过诵读感悟诗词中反映的物候现象。

教学设想:

教学方法:讨论释疑法

学法指导:朗读—释疑--赏析—积累

教学时数:一课时

教学步骤

一.导语设计

人生活在大自然中,感受四时交替,感受万物变化,习以为常。然而,如果能够认真观察和思考,就能够发现周围事物变化的规律,并从中得到有益的启示。我们古代诗歌中记载了许多物候现象,今天我们通过《古代诗词中的物候》的学习来了解一下古代诗人是如何记载物候现象的。

二.诵读感知

1、回顾学习古诗的方法:(诵读、理解、赏析),找同学准确地有感情地读这四首诗。

2、齐读这四首诗,并体会诗所表达的意思

《塞下曲六首(其一)》

明确;到了五月,祁连山仍就白雪皑皑,没有鲜花,只有天寒地冻。虽然传来吹奏《折杨柳》的笛声,却依旧看不到一丝春色。一早就随着战鼓声去搏战,到了夜晚也只能抱着马鞍打瞌睡,希望能用我跨着的剑,像傅子介那样为国除害,消灭敌人。

《凉州词》

明确:黄河的滔滔波涛仿佛一直伸向了白云深处,塞上的崇山峻岭之间露出一段孤寂的城墙;你们何必吹奏那怀乡的《折杨柳》呢,玉门关外,只有黄沙白草,春风从来吹不到这儿。

《塞下曲》

明确:月黑风高的夜晚,大雁惊起高高地飞,敌军趁着夜色偷偷地溃退,将军正要率领骑兵追击,飞扬的大雪,立刻落满了战士们的弓箭刀枪。

《惠崇〈春江晚景〉二首(其一)》

明确:竹林之外,有三两枝桃花争相开放,春江之上,鸭子最先感知了江水回暖的消息。蒌蒿已经长满了岸边,芦芽还很短,这正是河豚快要上市的时节啊。

三.品析鉴赏:

1.引导学生讨论诗中精确的语言

(1)《塞下曲六首(其一)》一诗中“杨柳”的含义如何理解?

…

象,就是客观物象经过创作

}勺情感活动而创造出来的一种

换句话说,意象就是寓“意”

就是用来寄托主观情思的客观

较文学中,对意象的解释是:

简单说来,可以说就是主观的

;观的“象”的结合,也就是融

量感情的“物象”,是赋有某种

文学意味的具体形象。

落叶乔木,树皮青绿色,平

髟,高大挺拔,为树木中之佼

代文学作品中,人们常把梧桐

在一起。风凰是鸟中之王,而

:栖在梧桐之上,可见梧桐在诗

;么高贵重要了。再者,梧桐在

l},秋天本就凄凉萧瑟,所以梧

9笔下自然又成了凄凉愁怨的象

说,“梧桐”这一意象在古代

}有以下几种寓意:

≈征人格的高洁

窜择木而栖”,古代有高贵圣洁 的百鸟之王风凰喜栖良木梧桐之说。郑

玄有言:“风凰之性,非梧不栖。”后人

就据此来赞美人格的高洁。唐代李伯鱼

《桐竹赠张燕公》:“凤栖桐不愧,风食竹

何惭。”将风栖梧、凤食竹的传说引入诗

中,以同为良材的桐与竹为喻,赞美唐朝

一代良相张说。明代方孝孺《感怀》:“风

随天风下,暮栖梧桐枝。”作者借凤凰自

喻,抒发了忠于建文帝而决不屈事明成祖

的决心。

王昌龄《段宥厅孤桐》:“槁叶零落

尽,空柯苍翠残。虚心谁能见,直影非无

端。”描写了梧桐虽遭风吹霜侵,枝秃叶

落,其谦虚正直的本性却丝毫未改。王安

石《孤桐》:“凌霄不屈己,得地本虚心。

岁老根弥壮,阳骄叶更阴。”孤桐具有凌 云的壮志、谦虚谨慎的胸怀、老而弥壮的

雄心、不屈 挠的精神。

二、用来描写萧瑟的清秋,表达凄苦

的离情

自居易《长恨歌》:“春风桃李花开

日,秋雨梧桐叶落时。”温庭筠《更漏子》

llO 蛙●着学 (玉炉香):“梧桐树,三更雨,不道离情

正苦。一叶叶,一声声,空阶滴到明。”

周紫芝《鸱鸪天》:“一点残红欲尽时,乍

凉秋气满帷屏。梧桐叶上三更雨,夜夜声

声足别离。”都是用梧桐秋雨表达离情,

写出了不眠的况味,营造了相思和着梧桐

雨无尽无止的凄清氛围。

梧桐可以象征爱情。古代传说梧是

当代格律诗词创作中的对仗问题

南京师范大学文学院张经建

引言

对仗是一种修辞手段

,它通过有规则的出句与对

句相对而形成诗文整齐的对称美

。对仗的出现很早

,

《诗经

》中也大量用之

。南朝刘勰在其

《文心雕龙

・丽辞

》

中指出

:“心生文辞

,运裁百虑

,高下相须

,自然成对

。

……丽辞之体

,凡有四对

:言对为易

,事对为难

;反对为

优

,正对为劣

。”

然而

,对仗成为诗歌格律的一个要素和成为律诗

的标志之一

,是伴随着格律诗的逐渐定型而出现的

。律

诗中间的颔联和颈联通常要求对仗

。而对仗则严格要

求

:字数相等

,语义相对

,平仄相反

,词性相合

,结构相

同

。嵇哲认为

:“律诗之正体

,则为起结不对

,中二联必

对

。”刘坡公认为

:“学作律诗

,以对偶工稳为最要

。”一

首格律诗的优劣往往表现在对仗上

。

当代格律诗词的创作中

,作者一般是知道使用对

仗的

,也往往能刻意求好

,但由于文化素养高的作者毕

竟是少数

,故在当代格律诗词的对仗中问题还是很多

的

,主要有合掌

、少对

、用词用字不当和为对而对诸问

题

。

一

、合掌问题

合掌为诗家之大忌

,它有两种情况

:一种是第一

联对仗的结构和第二联对仗的结构完全一样

,如

“高昌

玉蕊会

,崇敬牡丹期

。短李芬芳酒

,迂辛寂寞诗

”,两联

都是以专用名词开头

,四句后三个字的结构也一样

。另

一种是在一联对仗中

,出句和对句的意思或完全相同

或基本雷同

,如出句用

“大河

”,对句用

“巨川

”,又如出

句用

“红旗

”,对句用

“赤旌

”,一联中形成同义反复

。明

胡应麟在其

《诗薮

》中指出

:“作诗最忌合掌

,近体尤忌

,

而齐

、梁人往往犯之

,如以朝对曙

,将远属遥之类

。初唐

诸子

,尚袭此风

,推原历阶

,实由康乐

。沈

、宋二君

,始加

洗削

,至于盛唐尽矣

。”宋蔡居厚在其

《蔡宽夫诗话

》中

也指出

:“晋

、宋间人

,造语虽秀拔

,然大抵上下句多出

一意

,如

‘鱼戏新荷动

,鸟散余花落

’,‘蝉噪林逾静

,鸟

鸣山更幽

’之类

,非不工矣

,终不免此病

。……唐初

,余

风犹未殄

,陶冶至杜子美

,始净尽矣

。”由此可见

,合掌

这一毛病至盛唐已很少有人再犯

。然而

,当代格律诗词

古代诗词押韵常识

一、诗词押韵的一般规则

押韵,也称协韵或叶韵。

押韵是同韵母的字在相同(按:说“相应”为好)位置上重复出现。在相同位置上重复出现的同韵母字,自然称为韵脚。第一个韵脚的出现,称为起韵。

古代诗韵是怎样押韵的呢?在隋唐以前,是从当时口语的近似音中选择韵脚字。在隋唐以后,出现了韵书,便从韵书规定的同韵中选择韵脚字。韵书的出现以至定型,是几经修改的。现在所说的古代诗韵,指的是来水韵。金代的王文郁合并《广韵》、《集韵》中的旧韵为一百零七韵,刘渊将其刻成韵书印行,因为王、刘的籍贯都是平水(今山西省绛县),所以称为平水韵。到了元末,阴时夫在平水韵的基础上,考定诗韵为一百零六韵,为后人所沿用。清代及其以后通行的《佩文诗韵》,也是这一百零六韵。

词韵和诗韵有些区别。在南宋以前,还没有一部人所共守的词韵;在南宋以后,不少人参照诗韵制定词韵,也是几经修改,到清代,戈载作《词林正韵》,定词韵为十九部。词韵的第一部至十四部,包括平、上、去声韵,十五部至十九部为入声韵。词韵的每一部,是几个诗韵的合并。如词韵第一部,便是平声东、冬韵,上声董、肿韵,去声送、宋韵的合并;词韵第十五部,便是入声屋、沃韵的合并。因而,词韵比诗韵要宽。也就是说,填词比写诗,在选择韵脚字方面的余地要大些。

和韵,写诗填词时,数人相唱和,后者用前者的韵,称为和韵。和韵的情况有三:第一,是用原韵,而不必用原字,称为依韵;第二,是用原韵也用原字,称为依韵,并且韵脚字的先后次序都相同,称为次韵;第三,是用原韵原字,而韵脚字的先后次序不同,称为用韵。

限韵,数人一起写诗填词时,限定用一个韵,称为限韵。限韵的情况有二:第一,是限韵不限字;第二,是限韵也限字,限定用某韵中的某几个字。

叠韵,用自己作过的诗词的原韵,再作一首或几首,称一叠或几叠。

二、近体诗、古体诗和词的押韵

(一)近体诗

1、一般只押平声韵

2、两句一押韵,韵脚在偶句的句末。有一部分是首句起韵的。

龙源期刊网

古代诗词中“柳”的意象

作者:袁秀颖

来源:《语文天地·初中版》2012年第01期

意象,指作者的主观情意与客观物境互相交融而形成的艺术境界。诗人笔下的杨柳是表达情感的艺术意象,饱含文化信息的情感符号。在诗人笔下,柳既可以成为离情别绪、魂牵梦绕思乡的代名词,也可以作为刻骨铭心爱情的信使与衬托,同时又能以柳发出对人生的感慨,进而表现出人世间悲欢离合的楚楚深衷,更可以成为女性身材的比喻和象征,以及成为闺妇、娼妓悲惨命运的写照,传达出诗人的追慕和同情。古典诗词中有很多杨柳意象值得分析。

一、以柳写情

1.以柳寓“离情别绪”

根据谐音寓情。柳树的“柳”与留念的“留”、柳丝的“丝”与思绪的“思”、柳絮的“絮”与离情别绪的“绪”谐音,因此,人们常用柳树表达留念和思念之情。根据柳树特点寄托,柳絮的随风漂泊就像在外漂泊的游子,四处飘零无枝可依,容易让游子想到自己身居他乡的悲伤。柳丝纤长,一阵风吹过,柳丝与你的脸颊耳鬓厮磨,形成了难舍难分的形状。因此,人们还把柳赋予了离别伤感的情怀,从此,送友人有了折柳赠别和折柳寄远的风俗。

如秦观的《江城子》:“西城杨柳弄春柔,动离忧,泪难收。”写出杨柳的柔长、缠绵,易使人伤别离。如柳永的《雨霖铃》:“今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月”,今晚酒醒能在何处呢,恐怕只有在残月和清风的杨柳岸边了。诗人把杨柳岸与小风、残月的意象放在一起,写出了离别时的不舍心情。

2.以柳寓魂牵梦绕的思乡之情

在古代,柳树是常见植物,在街道、江河岸边、驿站甚至在家乡的宅院都有柳树。所以,游子在漂泊他乡时,看到柳树,自然联想到家乡的柳树,进而会想到家乡的人与物,想到亲人相见的温馨,想到情人相伴的甜蜜,而当一切幻想烟消云散时,会倍感思乡。

因此,在古代有许多写柳的诗是表示思乡之情,如李白《春夜洛城闻笛》:“此夜曲中闻折柳,何人不起故园情”。诗人在外漂泊,忽然听到有人吹《折柳》的曲子,曲声在寂静的夜晚回荡,怎能不使人思乡。柳成为诗人家乡的象征,也寄托诗人的思乡之情。

平仄、押韵、对仗诗词韵律的基本常识

平仄、押韵、对仗

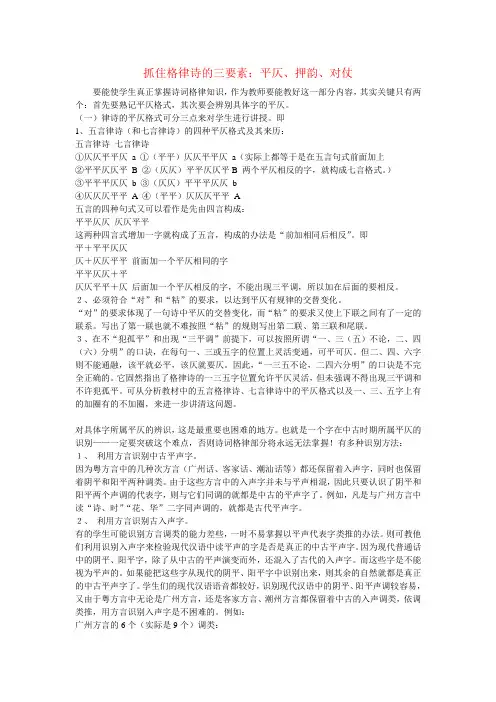

诗词韵律的基本常识——抓住格律诗的三要素:

抓住格律诗的三要素:平仄、押韵、对仗

要能使学生真正掌握诗词格律知识,作为教师要能教好这一部分内容,其实关键只有两个:首先要熟记平仄格式,其次要会辨别具体字的平仄。

(一)律诗的平仄格式可分三点来对学生进行讲授。即

1、五言律诗(和七言律诗)的四种平仄格式及其来历:

五言律诗 七言律诗

①仄仄平平仄 a ①(平平)仄仄平平仄 a(实际上都等于是在五言句式前面加上

②平平仄仄平 B ②(仄仄)平平仄仄平B 两个平仄相反的字,就构成七言格式。)

③平平平仄仄 b ③(仄仄)平平平仄仄 b

④仄仄仄平平 A ④(平平)仄仄仄平平 A

五言的四种句式又可以看作是先由四言构成:

平平仄仄 仄仄平平

这两种四言式增加一字就构成了五言,构成的办法是“前加相同后相反”。即

平+平平仄仄

仄+仄仄平平 前面加一个平仄相同的字

平平仄仄+平

仄仄平平+仄 后面加一个平仄相反的字,不能出现三平调,所以加在后面的要相反。

2、必须符合“对”和“粘”的要求,以达到平仄有规律的交替变化。

“对”的要求体现了一句诗中平仄的交替变化,而“粘”的要求又使上下联之间有了一定的联系。写出了第一联也就不难按照“粘”的规则写出第二联、第三联和尾联。

3、在不“犯孤平”和出现“三平调”前提下,可以按照所谓“一、三(五)不论,二、四(六)分明”的口诀,在每句一、三或五字的位置上灵活变通,可平可仄。但二、四、六字则不能通融,该平就必平,该仄就要仄。因此,“一三五不论,二四六分明”的口诀是不完全正确的。它固然指出了格律诗的一三五字位置允许平仄灵活,但未强调不得出现三平调和不许犯孤平。可从分析教材中的五言格律诗、七言律诗中的平仄格式以及一、三、五字上有的加圈有的不加圈,来进一步讲清这问题。

----------------------------------------------------------

抓住格律诗的三要素:平仄、押韵、对仗

要能使学生真正掌握诗词格律知识,作为教师要能教好这一部分内容,其实关键只有两个:首先要熟记平仄格式,其次要会辨别具体字的平仄。

(一)律诗的平仄格式可分三点来对学生进行讲授。即

1、五言律诗(和七言律诗)的四种平仄格式及其来历:

五言律诗 七言律诗

①仄仄平平仄 a ①(平平)仄仄平平仄 a(实际上都等于是在五言句式前面加上

②平平仄仄平 B ②(仄仄)平平仄仄平B 两个平仄相反的字,就构成七言格式。)

③平平平仄仄 b ③(仄仄)平平平仄仄 b

④仄仄仄平平 A ④(平平)仄仄仄平平 A

五言的四种句式又可以看作是先由四言构成:

平平仄仄 仄仄平平

这两种四言式增加一字就构成了五言,构成的办法是“前加相同后相反”。即

平+平平仄仄

仄+仄仄平平 前面加一个平仄相同的字

平平仄仄+平

仄仄平平+仄 后面加一个平仄相反的字,不能出现三平调,所以加在后面的要相反。

2、必须符合“对”和“粘”的要求,以达到平仄有规律的交替变化。

“对”的要求体现了一句诗中平仄的交替变化,而“粘”的要求又使上下联之间有了一定的联系。写出了第一联也就不难按照“粘”的规则写出第二联、第三联和尾联。

3、在不“犯孤平”和出现“三平调”前提下,可以按照所谓“一、三(五)不论,二、四(六)分明”的口诀,在每句一、三或五字的位置上灵活变通,可平可仄。但二、四、六字则不能通融,该平就必平,该仄就要仄。因此,“一三五不论,二四六分明”的口诀是不完全正确的。它固然指出了格律诗的一三五字位置允许平仄灵活,但未强调不得出现三平调和不许犯孤平。可从分析教材中的五言格律诗、七言律诗中的平仄格式以及一、三、五字上有的加圈有的不加圈,来进一步讲清这问题。

----------------------------------------------------------

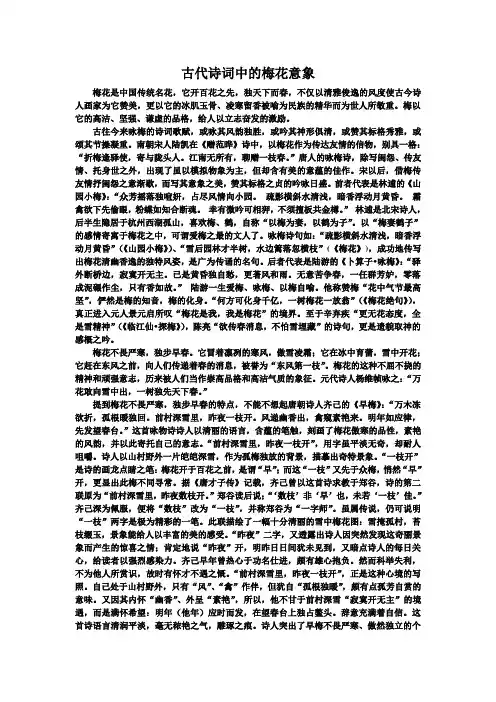

古代诗词中的梅花意象

梅花是中国传统名花,它开百花之先,独天下而春,不仅以清雅俊逸的风度使古今诗人画家为它赞美,更以它的冰肌玉骨、凌寒留香被喻为民族的精华而为世人所敬重。梅以它的高洁、坚强、谦虚的品格,给人以立志奋发的激励。

古往今来咏梅的诗词歌赋,或咏其风韵独胜,或吟其神形俱清,或赞其标格秀雅,或颂其节操凝重。南朝宋人陆凯在《赠范晔》诗中,以梅花作为传达友情的信物,别具一格:“折梅逢驿使,寄与陇头人。江南无所有,聊赠一枝春。”唐人的咏梅诗,除写闺怨、传友情、托身世之外,出现了虽以模拟物象为主,但却含有美的意蕴的佳作。宋以后,借梅传友情抒闺怨之意渐歇,而写其意象之美,赞其标格之贞的吟咏日盛。前者代表是林逋的《山园小梅》:“众芳摇落独喧妍,占尽风情向小园。 疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。 霜禽欲下先偷眼,粉蝶如知合断魂。 幸有微吟可相狎,不须擅板共金樽。” 林逋是北宋诗人,后半生隐居于杭州西湖孤山,喜欢梅、鹤,自称“以梅为妻,以鹤为子”。以“梅妻鹤子”的感情寄寓于梅花之中,可谓爱梅之最的文人了。咏梅诗句如:“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”(《山园小梅》)、“雪后园林才半树,水边篱落忽横枝”(《梅花》),成功地传写出梅花清幽香逸的独特风姿,是广为传诵的名句。后者代表是陆游的《卜算子•咏梅》:“驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。无意苦争春,一任群芳妒,零落成泥碾作尘,只有香如故。” 陆游一生爱梅、咏梅、以梅自喻。他称赞梅“花中气节最高坚”,俨然是梅的知音,梅的化身。“何方可化身千亿,一树梅花一放翁”(《梅花绝句》),真正进入元人景元启所叹“梅花是我,我是梅花”的境界。至于辛弃疾“更无花态度,全是雪精神”(《临江仙•探梅》),陈亮“欲传春消息,不怕雪埋藏”的诗句,更是遗貌取神的感概之吟。

梅花不畏严寒,独步早春。它冒着凛冽的寒风,傲雪凌霜;它在冰中育蕾,雪中开花;它赶在东风之前,向人们传递着春的消息,被誉为“东风第一枝”。梅花的这种不屈不挠的精神和顽强意志,历来被人们当作崇高品格和高洁气质的象征。元代诗人杨维帧咏之:“万花敢向雪中出,一树独先天下春。”

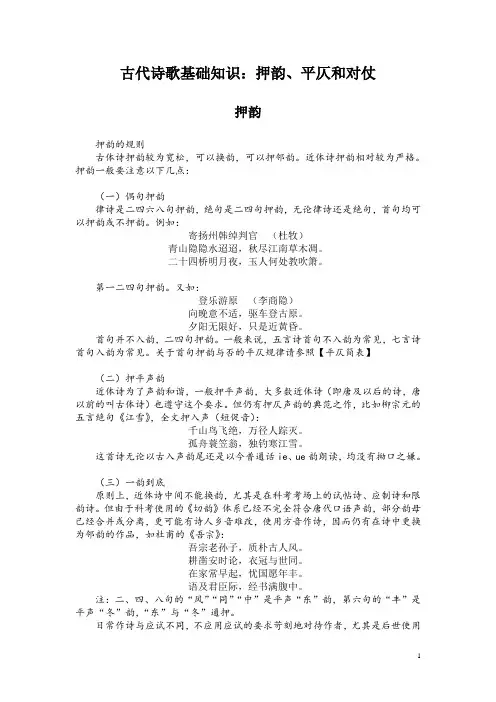

1 古代诗歌基础知识:押韵、平仄和对仗

押韵

押韵的规则

古体诗押韵较为宽松,可以换韵,可以押邻韵。近体诗押韵相对较为严格。押韵一般要注意以下几点:

(一)偶句押韵

律诗是二四六八句押韵,绝句是二四句押韵,无论律诗还是绝句,首句均可以押韵或不押韵。例如:

寄扬州韩绰判官 (杜牧)

青山隐隐水迢迢,秋尽江南草木凋。

二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫。

第一二四句押韵。又如:

登乐游原 (李商隐)

向晚意不适,驱车登古原。

夕阳无限好,只是近黄昏。

首句并不入韵,二四句押韵。一般来说,五言诗首句不入韵为常见,七言诗首句入韵为常见。关于首句押韵与否的平仄规律请参照【平仄简表】

(二)押平声韵

近体诗为了声韵和谐,一般押平声韵,大多数近体诗(即唐及以后的诗,唐以前的叫古体诗)也遵守这个要求。但仍有押仄声韵的典范之作,比如柳宗元的五言绝句《江雪》,全文押入声(短促音):

千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

这首诗无论以古入声韵尾还是以今普通话ie、ue韵朗读,均没有拗口之嫌。

(三)一韵到底

原则上,近体诗中间不能换韵,尤其是在科考考场上的试帖诗、应制诗和限韵诗。但由于科考使用的《切韵》体系已经不完全符合唐代口语声韵,部分韵母已经合并或分离,更可能有诗人乡音难改,使用方音作诗,因而仍有在诗中更换为邻韵的作品,如杜甫的《吾宗》:

吾宗老孙子,质朴古人风。

耕凿安时论,衣冠与世同。

在家常早起,忧国愿年丰。

语及君臣际,经书满腹中。

注:二、四、八句的“风”“同”“中”是平声“东”韵,第六句的“丰”是平声“冬”韵,“东”与“冬”通押。

日常作诗与应试不同,不应用应试的要求苛刻地对待作者,尤其是后世使用 2 古韵书作诗的作者。

(四)首韵借韵

古体诗的押韵,可以把邻近韵部的韵,比如一东和二冬、四支和五微,混在一起通用,称为通韵。但是近体诗的押韵,原则上必须严格地只用同一韵部的字,即使这个韵部的字数很少(称为窄韵),也不应参杂其他韵部的字,否则叫做出韵。但是如果是首句押韵,可以借用邻韵。因为首句本来可押可不押,所以可以通融一下。比如《军中醉饮寄沈八刘叟》:

古 代 诗 词 中 常 见 意 象

第 1 页 共 16 页 古代诗词中常见意象

1. 冰雪:以冰、雪的晶莹比喻心志的忠贞、品格的高尚。

2. 月亮:对月思亲一—引发离愁别绪,思乡之愁。

3. 柳树:以折柳表惜别。“柳”、“留”谐音,古人在送别之时,往往折柳相送,以表达依依惜别的深情。汉代有《折杨柳》的曲子,以吹奏的形式表达惜别之情。唐代西安的灞陵桥,是当时人们到全国各地去离别长安的必经之地,而灞陵桥两边又是杨柳掩映,这儿就成了古人折柳送别的著名的地方,后世就把“灞桥折柳”作为送别和送别之所。

4. 蝉:以蝉喻品行高洁。

5. 草木:以草木繁盛反衬荒凉,以抒发盛衰古 代 诗 词 中 常 见 意 象

第 2 页 共 16 页 兴亡的感慨。

6. 南浦:水边的送别之所。

7. 长亭:陆上的送别之所。

8. 芭蕉:常常与孤独忧愁特别是离情别绪相联系。南方有丝竹乐《雨打芭蕉》,表凄凉之音。

9. 梧桐:和芭蕉差不多,大多表示一种凄苦之音。

10. 梅花:一种高洁人格的象征。

11. 松柏:象征孤直耐寒的品格。

12. 菊花:象征高洁的品质。

13. 桃花:象征美人。

14. 牡丹:寄寓富贵。 古 代 诗 词 中 常 见 意 象

第 3 页 共 16 页

15. 杨花:有飘零之意。

16. 杜鹃:杜鹃鸟俗称布谷,又名子规、杜宇、子鹃。春夏季节,杜鹃彻夜不停啼鸣,啼声清脆而短促,唤起人们多种情思。如果仔细端详,杜鹃口腔上皮和舌部都为红色,古人误以为它啼得满嘴流血,凑巧杜鹃高歌之时,正是杜鹃花盛开之际,人们见杜鹃花那样鲜红。便把这种颜色说成是杜鹃啼的血。中国古代有“望帝啼鹊”的神话传说。望帝,是传说中周朝末年蜀地的君主,名叫杜宇。后来禅位退隐,不幸国亡身死,死后魂化为鸟,暮春啼苦,至于口中流血,其声哀怨凄悲,动人肺腑,名为杜鹃。杜鹃在中国古典诗词中常与悲苦之事联系在一起。杜鹃的啼叫又好像是说“不如归去,不如归去”,它的啼叫容易触动人们的乡愁乡思。

古代诗词中的经典意象

送别类意象(或表达依依不舍之情,或叙写别后的思念)

(一) 杨柳

源于《诗经·小雅·采薇》“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏”,杨柳的依依之恋和惜别的依依之情融合在一起。

“柳”与“留”谐音,古人在送别之时,往往折柳相送,以表达依依惜别的深情,以至许多文人用它来传达怨别、怀远等情思。

如刘永《雨霖铃》词中的“今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月”等。

(二) 长亭

古代路旁置有亭子,供行旅停息休憩或饯别送行。如北周文学家庚信《哀江南赋》:“十里五里,长亭短亭。谓十里一长亭,五里一短亭。”

“长亭”成为一个蕴合着依依惜别之情的意象,在古代送别诗词中不断出现。

如刘永《雨霖铃》中“寒蝉凄切,对长亭晚”等。

(三) 南浦

南浦多见于南方水路送别的诗词中,它成为送别诗词中的常见意象,与屈原《九歌·河伯》“与子交手兮东行,送美人兮南浦”这一名句有很大关系。

南朝文学家江淹作《别赋》“春草碧色,春水渌波,送君南渌,何如之何?”之后,南浦在送别诗中明显多了起来。

到唐代送别诗词中出现得则更为普遍,如唐代白居易《南浦别》中的“南浦凄凄别,西风袅袅秋”等。

(四) 酒

元杨载说:“风送人多托酒以将意,写一时之京以兴坏,寓相勉之词以致意。”酒在排愁绪之外,还饱含着深深的祝福。

将美酒和离情联系在一起的诗词多不胜举,如:王维的《渭城曲》中的“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”,白居易《琵琶行》中的“醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月”等,都是以酒抒写别离之情。

一、思想类意象(或表达对家乡的思念,或表达对意人的牵挂)

(一)月亮

一般来说,古诗词中的月亮是思乡的代名词。如李白《静夜思》:“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。”

特别是苏轼《水调歌头·明月几时有》“但愿人长久,千里共婵娟”。从良好的·祝愿出发,写兄弟之情。意境豁达开朗,意味深长,用深邃无底而又美妙无空的自然境界体会人生。

(二)鸿雁

古代诗词中的“信息”

(2009-07-17 16:24:05)

转载

标签:信息

诗歌考证文化分类:科苑漫谈

“信息”一词,在商务印书馆第五版《现代汉语词典》里,被解释为:一是

“音信,消息”;二是“信息论中指用符号传送的报道,报道的内容是接收符号

者预先不知道的”。不同于作为科技名词“信息”的第二种释义,在中国古代诗

词作品中,“信息”一词带有浓烈的感情色彩,它常常和离愁别恨、思亲念友联

系在一起,很难只用“消息”、“音信”来概括它的含义,个中的意味你得细细

品味。

通常,人们认为,“信息”一词最早出现在南唐诗人李中的律诗《暮春怀故

人》中:

池馆寂寥三月尽,落花重叠盖莓苔。

惜春眷恋不忍扫,感物心情无计开。

梦断美人沈信息,目穿长路倚楼台。

琅玕绣段安可得,流水浮云共不回。

“红颜知己啊音信全无;梦里也觅不到你行踪。独自倚坐楼台望远眺,长路望

断不见你容貌。”即使把“梦断美人沈信息,目穿长路倚楼台”翻译成这样蹩脚

的白话诗,你仍会对诗中“沈信息”的字句回味无穷。

其实,在李中写这首诗的一百多年前,晚唐诗人杜牧的《七律·寄远》中,

就已经有了“信息”这个词:

两叶愁眉愁不开,独含惆怅上层台。

碧云空断雁行处,红叶已凋人未来。

塞外音书无信息,道傍车马起尘埃。

功名待寄凌烟阁,力尽辽城不肯回。

比杜牧更早一点的诗人崔备,在唐德宗年间,写过一首律诗《清溪路中寄诸

公》,诗中也提到了“信息”一词:

偏郡隔云岑,回溪路更深。

少留攀桂树,长渴望梅林。

野笋资公膳,山花慰客心。

别来无信息,可谓井瓶沉。

在距今一千多年前的唐代,马匹奔跑的速度就是鸿雁传书的速度,自然也就

是信息传递的速度。如果隐居山野,交通基本靠走,通讯基本靠吼,友人折柳一

别,从此天各一方,相互之间的“信息”自然更是难觅。正因如此,上述三首诗

都不约而同地表达了三位作者对“沈信息”、“无信息”、杳无音信的远方朋友、

恋人的思念和牵挂。

宋代的词人也喜欢用“信息”这个词,婉约派词人的代表人物柳永的一首

1

古代诗词中柳的意象

柳,是我国古典诗词中的一种非常重要的意象,下面是由 为大家整理的古代诗词中柳的意象,希望大家可以帮助到大家!

古代诗词中柳的意象(一)

以柳写景,摹春光无限。

初春时节,春寒料峭,柳树的枝条上就已绽出了粒粒新芽。民间谚语云:“五九、六九,河边看柳。”柳树早早地将春的讯息传递给人,也带来了春的喜悦,于是,人们把春风称为“柳风”,春信称为“柳信”。

王维《田园乐》:“桃红复合宿雨,柳绿更带朝烟。”用桃红、柳绿与烟雨描摹了一幅生气盎然的春景图。元稹写道:“何处生春早,春生柳眼中。”同样,我们从杨巨源的《城东早春》:“诗家清景在新春,绿柳才黄半未匀。若待上林花似锦,出门俱是看花人”中,读到的也是满怀的对春光的期待。苏轼《一丛花・初春病起》:“东风有信无人见,微露意,柳际花边。”春寒料峭之时,柳梢上已露出丝丝绿意,显现点点春光。敏感的诗人正是从柳芽萌发中捕捉到春天来临的信息。元代诗人刘因《探春》:“道边残雪护颓墙,城外柔丝弄浅黄。春色虽微已堪惜,轻寒休近柳梢旁。”冬春交接之际,严寒总是迟迟不肯退让,残雪困守着颓墙负隅抵抗,然而春光还是顽强地来到柳丝之上。在这一幅对比的画面中,柳丝悄悄地向人们传达着春的希望。

古代诗词中柳的意象(二) 2

)以柳喻情,抒世间真情。

1.写离别

自汉代以降,“折柳”之风俗流行开来。因“柳”与“留”谐音,“丝”与“思”谐音,故古人借“柳”传达送别之人对离人的无限惜别、相思之情。唐代雍裕之《江边柳》:“袅袅古堤边,青青一树烟。若为丝不断,留取系郎船。”女主人公希望柳丝绵绵不断,能把“郎”的船儿系住,留他下来,永不分离。宋代朱敦儒的《柳枝・江南岸》:“江南岸,柳枝;江北岸,柳枝;折送行人无尽时。恨分离,柳枝。酒一杯,柳枝;泪双垂,柳枝;君到长安百事违。几时归?柳枝。”连用六个“柳枝”(“留之”),将离别之痛写得真切感人。

另外,柳树易栽易活,以“柳”赠友,寄予着对友人的美好祝福,无论友人漂泊何方都能像“柳”一样生根发芽,枝繁叶茂。“离别、寄远以折柳致意,正是祈望离人远人随遇而安,身心顺畅”。①李白的《折杨柳》:“攀条折春色,远寄龙庭前。”寄予了自己对友人真挚的惦念之情。李贺的《致酒行》:“主父西游困不归,家人折断门前柳。”将对家人的牵挂表现得淋漓尽致。

龙源期刊网

古代诗词中的节气与农事

作者:王裕民

来源:《课外语文》2014年第09期

古代的文人大多生活在农村或者出身于农村,因此反映农村生活的诗词很多。在中国浩如烟海的诗词中,涉及节气与农事的诗词非常多。我国最早的一首与二十四节气有关的诗歌是《诗经》里最优秀的篇章——《七月》。诗中以“春日载阳,有鸣仓庚”,描写了春天万物复苏的景象。

苏轼62岁被贬到海南儋州这个荒蛮之地后,在《减字木兰花·立春》词中云:“春牛春杖,无限春风来海上。便丐春工,染得桃花似肉红。春幡春胜,一阵春风吹酒醒。不似天涯,卷起杨花似雪花。”诗中表现出欢欣鼓舞与清新活泼的春的气息,让人们看到了诗人达观的一面。而伤春则成为五代南唐后主李煜创作的由头和契机。其在《清平乐》中曰:“别来春半,触目柔肠断。砌下落梅如雪乱,拂了一身还满。雁来音信无凭,路遥归梦难成。离恨恰如春草,更行更远还生。”借此抒发离愁,富有创意。宋代著名的田园诗人范成大,在晚年所作的大型田园组诗《四时田园杂兴》中,描写了农村春、夏、秋、冬四个季节的景色和农民的生活。

据《岁时百问》称:“万物生长此时,皆清洁而明净,故谓之清明。”据统计,《全唐诗》、《全宋词》中,内容涉及“清明”的作品有850多首。有些诗词已成为妇孺皆知的千古名篇,最著名的一首是杜牧的《清明》:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。”诗中反映了流传至今的清明节主要习俗——祭祖扫墓。古代民间,清明还有植树、插柳、放风筝、打秋千、蹴鞠、斗鸡等多种有趣的民俗活动。宋代吴惟信的诗《苏堤清明即事》写苏州清明美景“梨花风起正清明,游子寻春半出城。日暮笙歌收拾去,万株杨柳属流莺”,表现了万人郊游、尽兴方归的宏大场景。

古代诗词中的对仗与押韵

古代诗词是中国文化宝库中的一颗璀璨明珠,被誉为文化的瑰宝。其中,对仗与押韵是古诗词独特的表现形式之一。本文将深入探讨古代诗词中的对仗与押韵,展示其艺术魅力。

一、对仗

古代诗词的对仗是指在韵脚上进行的一种音韵配对,使句子或词句在音韵上呈现一定的对称。对仗在古代诗词中被广泛运用,以增加作品的音韵美和节奏感。常见的对仗手法有平仄对仗、声母对仗、韵母对仗等。

平仄对仗是指在句子或词句中,由于声调的不同,产生音韵上的平仄对立。平仄对仗的运用使句子在音律上有节奏感,让诗词更加优美动听。

例如:《静夜思》中“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。”这里的“光”与“乡”、“霜”与“头”形成了平仄对仗。

声母对仗是指在句子或词句中,声母的搭配形成了音韵上的对仗。

例如:《赋得古原草送别》中,“离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生。”这里的“一”与“吹”、“离”与“火”、“原”与“风”形成了声母对仗。

韵母对仗是指在句子或词句中,由于韵母的变化形成了音韵上的对仗。韵母对仗常常与平仄对仗相结合使用。 例如:《苏幕遮·燎沉香》中,“花径细、花径细,望也望不见。 天涯芳草无情思,何处金英多少。”这里的“细”与“草”、“见”与“思”、“多”与“草”形成了韵母对仗。

二、押韵

古代诗词的押韵是指在句子或词句中,以韵母为主要标志进行的音韵配对。押韵是古代诗词中常见的表现手法,使诗词在音韵上呈现出和谐统一的美感。

押韵的运用可以分为充分押韵与偶然押韵。充分押韵是指诗词中几乎每一个韵脚都押上韵。偶然押韵是指押韵出现得相对较少,不是每一个韵脚都必须押。

例如:《登鹳雀楼》中,“白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。”这里的“流”与“楼”形成了充分押韵。

押韵在古代诗词创作中具有重要意义,不仅使诗词在音韵上更加和谐,同时也有助于表达思想情感,增强作品的感染力。

三、对仗与押韵的艺术魅力

对仗与押韵是古代诗词的独特之处,它们赋予了古诗词一种独特的韵律之美,增添了作品的音乐感。通过对仗与押韵的运用,古代诗词在表达情感、描绘景象上更加精炼、富有表现力。

对仗与押韵的艺术魅力还在于它们能够带给读者一种美的享受。当我们欣赏一首古诗词时,对仗和押韵让作品更加动听,引人入胜,使读者沉浸其中,感受诗意的美。 总之,对仗与押韵是古代诗词中独具特色的表现形式。通过对仗与押韵的运用,古诗词在音律上展现出独特的魅力,使作品更加优美、动人。对仗与押韵是古代诗词中浓缩的艺术,也是中华文化的瑰宝之一。