诗词中的对仗与押韵

- 格式:docx

- 大小:37.16 KB

- 文档页数:2

当代格律诗词创作中的对仗问题

南京师范大学文学院张经建

引言

对仗是一种修辞手段

,它通过有规则的出句与对

句相对而形成诗文整齐的对称美

。对仗的出现很早

,

《诗经

》中也大量用之

。南朝刘勰在其

《文心雕龙

・丽辞

》

中指出

:“心生文辞

,运裁百虑

,高下相须

,自然成对

。

……丽辞之体

,凡有四对

:言对为易

,事对为难

;反对为

优

,正对为劣

。”

然而

,对仗成为诗歌格律的一个要素和成为律诗

的标志之一

,是伴随着格律诗的逐渐定型而出现的

。律

诗中间的颔联和颈联通常要求对仗

。而对仗则严格要

求

:字数相等

,语义相对

,平仄相反

,词性相合

,结构相

同

。嵇哲认为

:“律诗之正体

,则为起结不对

,中二联必

对

。”刘坡公认为

:“学作律诗

,以对偶工稳为最要

。”一

首格律诗的优劣往往表现在对仗上

。

当代格律诗词的创作中

,作者一般是知道使用对

仗的

,也往往能刻意求好

,但由于文化素养高的作者毕

竟是少数

,故在当代格律诗词的对仗中问题还是很多

的

,主要有合掌

、少对

、用词用字不当和为对而对诸问

题

。

一

、合掌问题

合掌为诗家之大忌

,它有两种情况

:一种是第一

联对仗的结构和第二联对仗的结构完全一样

,如

“高昌

玉蕊会

,崇敬牡丹期

。短李芬芳酒

,迂辛寂寞诗

”,两联

都是以专用名词开头

,四句后三个字的结构也一样

。另

一种是在一联对仗中

,出句和对句的意思或完全相同

或基本雷同

,如出句用

“大河

”,对句用

“巨川

”,又如出

句用

“红旗

”,对句用

“赤旌

”,一联中形成同义反复

。明

胡应麟在其

《诗薮

》中指出

:“作诗最忌合掌

,近体尤忌

,

而齐

、梁人往往犯之

,如以朝对曙

,将远属遥之类

。初唐

诸子

,尚袭此风

,推原历阶

,实由康乐

。沈

、宋二君

,始加

洗削

,至于盛唐尽矣

。”宋蔡居厚在其

《蔡宽夫诗话

》中

也指出

:“晋

、宋间人

,造语虽秀拔

,然大抵上下句多出

一意

,如

‘鱼戏新荷动

,鸟散余花落

’,‘蝉噪林逾静

,鸟

鸣山更幽

’之类

,非不工矣

,终不免此病

。……唐初

,余

风犹未殄

,陶冶至杜子美

,始净尽矣

。”由此可见

,合掌

这一毛病至盛唐已很少有人再犯

。然而

,当代格律诗词

平仄、押韵、对仗诗词韵律的基本常识

平仄、押韵、对仗

诗词韵律的基本常识——抓住格律诗的三要素:

抓住格律诗的三要素:平仄、押韵、对仗

要能使学生真正掌握诗词格律知识,作为教师要能教好这一部分内容,其实关键只有两个:首先要熟记平仄格式,其次要会辨别具体字的平仄。

(一)律诗的平仄格式可分三点来对学生进行讲授。即

1、五言律诗(和七言律诗)的四种平仄格式及其来历:

五言律诗 七言律诗

①仄仄平平仄 a ①(平平)仄仄平平仄 a(实际上都等于是在五言句式前面加上

②平平仄仄平 B ②(仄仄)平平仄仄平B 两个平仄相反的字,就构成七言格式。)

③平平平仄仄 b ③(仄仄)平平平仄仄 b

④仄仄仄平平 A ④(平平)仄仄仄平平 A

五言的四种句式又可以看作是先由四言构成:

平平仄仄 仄仄平平

这两种四言式增加一字就构成了五言,构成的办法是“前加相同后相反”。即

平+平平仄仄

仄+仄仄平平 前面加一个平仄相同的字

平平仄仄+平

仄仄平平+仄 后面加一个平仄相反的字,不能出现三平调,所以加在后面的要相反。

2、必须符合“对”和“粘”的要求,以达到平仄有规律的交替变化。

“对”的要求体现了一句诗中平仄的交替变化,而“粘”的要求又使上下联之间有了一定的联系。写出了第一联也就不难按照“粘”的规则写出第二联、第三联和尾联。

3、在不“犯孤平”和出现“三平调”前提下,可以按照所谓“一、三(五)不论,二、四(六)分明”的口诀,在每句一、三或五字的位置上灵活变通,可平可仄。但二、四、六字则不能通融,该平就必平,该仄就要仄。因此,“一三五不论,二四六分明”的口诀是不完全正确的。它固然指出了格律诗的一三五字位置允许平仄灵活,但未强调不得出现三平调和不许犯孤平。可从分析教材中的五言格律诗、七言律诗中的平仄格式以及一、三、五字上有的加圈有的不加圈,来进一步讲清这问题。

----------------------------------------------------------

抓住格律诗的三要素:平仄、押韵、对仗

要能使学生真正掌握诗词格律知识,作为教师要能教好这一部分内容,其实关键只有两个:首先要熟记平仄格式,其次要会辨别具体字的平仄。

(一)律诗的平仄格式可分三点来对学生进行讲授。即

1、五言律诗(和七言律诗)的四种平仄格式及其来历:

五言律诗 七言律诗

①仄仄平平仄 a ①(平平)仄仄平平仄 a(实际上都等于是在五言句式前面加上

②平平仄仄平 B ②(仄仄)平平仄仄平B 两个平仄相反的字,就构成七言格式。)

③平平平仄仄 b ③(仄仄)平平平仄仄 b

④仄仄仄平平 A ④(平平)仄仄仄平平 A

五言的四种句式又可以看作是先由四言构成:

平平仄仄 仄仄平平

这两种四言式增加一字就构成了五言,构成的办法是“前加相同后相反”。即

平+平平仄仄

仄+仄仄平平 前面加一个平仄相同的字

平平仄仄+平

仄仄平平+仄 后面加一个平仄相反的字,不能出现三平调,所以加在后面的要相反。

2、必须符合“对”和“粘”的要求,以达到平仄有规律的交替变化。

“对”的要求体现了一句诗中平仄的交替变化,而“粘”的要求又使上下联之间有了一定的联系。写出了第一联也就不难按照“粘”的规则写出第二联、第三联和尾联。

3、在不“犯孤平”和出现“三平调”前提下,可以按照所谓“一、三(五)不论,二、四(六)分明”的口诀,在每句一、三或五字的位置上灵活变通,可平可仄。但二、四、六字则不能通融,该平就必平,该仄就要仄。因此,“一三五不论,二四六分明”的口诀是不完全正确的。它固然指出了格律诗的一三五字位置允许平仄灵活,但未强调不得出现三平调和不许犯孤平。可从分析教材中的五言格律诗、七言律诗中的平仄格式以及一、三、五字上有的加圈有的不加圈,来进一步讲清这问题。

----------------------------------------------------------

诗词欣赏学习古诗中的音韵和对仗

诗词欣赏:学习古诗中的音韵和对仗

古代的诗词作品以其优美的音韵和独特的对仗结构而闻名。通过欣赏古诗中的音韵和对仗,我们可以更好地理解其中的美感和情感表达。本文将探索古诗中的音韵规律和对仗技巧,并通过具体的实例进行分析。深入学习和欣赏古诗中的音韵和对仗,不仅可以提升我们的文学素养,还能够加深我们对中国传统文化的理解和欣赏。

一、音韵的美感

古诗的音韵美是由其音节的组合与排列方式所创造出来的。古代汉语的音节音韵规律非常丰富,包括平仄、押韵和韵律等要素。平仄是指音节的声调,押韵是指在句子的末尾使用相同的韵母或者整个音节相同,韵律则是指整体的音节的平仄结合。

以唐代杜牧的《秋夕》为例:

银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。

天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。

在这首诗中,杜牧运用了平仄押韵和韵律的技巧,将美丽的秋夜景色和中国传统的牵牛织女的传说巧妙地融合在一起。整首诗的音节和韵脚都十分和谐,给人一种优美的旋律感。通过欣赏这样的古诗,我们可以体会到音韵所带来的美感和情感共鸣。

二、对仗的艺术 对仗是古诗中常见的修辞手法之一。通过诗句中不同位置的字词之间的对称或反复构成,达到表达情感、凸显意境的目的。

以宋代苏轼的《水调歌头》为例:

明月几时有?把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年?

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间?

这首词在对仗上运用了多种技巧,包括平行对仗、交叉对仗、重复对仗等。通过对仗的巧妙运用,苏轼表达了自己对人生的思考和对自然的热爱。这种对仗的艺术不仅增添了诗词的美感,也让读者对其中的情感更加深入地理解。

三、鉴赏古诗中的音韵和对仗

为了更好地鉴赏古诗中的音韵和对仗,我们需要具备一定的诗词鉴赏能力和文学素养。以下是一些建议,帮助我们进行古诗的音韵和对仗分析。

1. 细读诗词:仔细阅读古诗,理解其中的意境和情感表达。通过重复阅读,我们能够更加熟悉其中的音韵和对仗,深入感受其中所表达的情感。

诗词中的对仗美

诗词是中华文化的瑰宝,其独特的表达方式和精妙的艺术手法使其在世界文学史上占据重要地位。其中,对仗美是诗词的一种重要表现形式,通过对仗的运用,使诗词更加优美、韵律感更强,给人以深刻的艺术享受。本文将从对仗的定义、分类以及在诗词中的具体应用等方面进行探讨。

一、对仗的定义及分类

对仗是指诗句中音、韵、字、词等方面的相互呼应和相互对应,形成一定的对称关系。它是诗词中常用的修辞手法之一,能够增加诗词的音韵美和韵律感,使其更具艺术性。

对仗可分为平仗和仄仗两种。平仗是指诗句中每个字的声调均相同,如“春风又绿江南岸”。仄仗则是指诗句中含有不同声调的字,如“白日依山尽,黄河入海流”。平仄的交替运用,使诗词更富韵律感和变化。

二、对仗的具体应用

1. 平行对仗

平行对仗是指诗句中每个字的声调相同,如“山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”这种对仗形式简洁明了,给人以直接的感受,增强了诗句的表现力。

2. 交叉对仗

交叉对仗是指诗句中每两个字的声调相同,如“千山鸟飞绝,万径人踪灭。”这种对仗形式使诗句更加流畅,增加了韵律感和节奏感。

3. 顶针对仗

顶针对仗是指诗句中第一个字与最后一个字的声调相同,如“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。”这种对仗形式使诗句更加紧凑,给人以韵律感和层次感。 4. 押韵对仗

押韵对仗是指诗句中的尾韵相同,如“床前明月光,疑是地上霜。”这种对仗形式使诗句更加优美,增加了诗词的音韵美。

5. 对仗的巧妙运用

在诗词中,对仗不仅仅是简单的平行、交叉、顶针或押韵,还可以通过巧妙的运用,使诗句更富变化和表现力。例如,“千山鸟飞绝,万径人踪灭”中的“鸟”与“踪”形成了平行对仗,而“千”与“万”形成了交叉对仗,使整个诗句更具韵律感和节奏感。

三、对仗美的艺术效果

对仗美是诗词的一种独特魅力,它能够通过对仗的呼应和对应,使诗词更具音韵美和韵律感,给人以深刻的艺术享受。

首先,对仗美能够增强诗词的音韵美。对仗的运用使诗词的音节有规律地呈现,使诗词更加悦耳动听。例如,“白日依山尽,黄河入海流”中的“依”与“黄”、“尽”与“海”形成了押韵对仗,使整个诗句的音韵更加和谐。

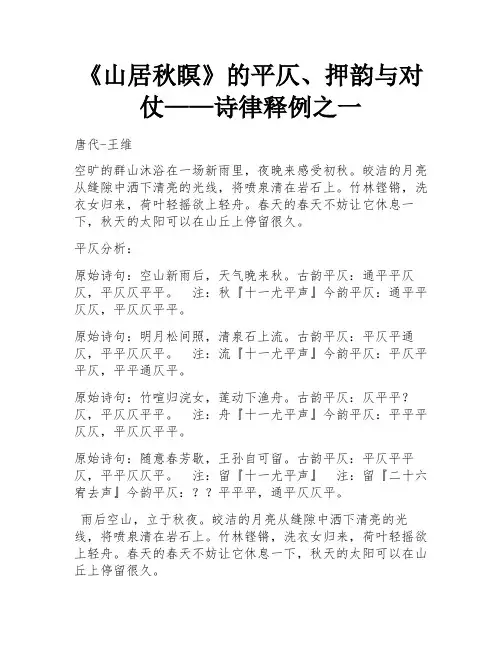

《山居秋瞑》的平仄、押韵与对仗——诗律释例之一

唐代-王维

空旷的群山沐浴在一场新雨里,夜晚来感受初秋。皎洁的月亮从缝隙中洒下清亮的光线,将喷泉清在岩石上。竹林铿锵,洗衣女归来,荷叶轻摇欲上轻舟。春天的春天不妨让它休息一下,秋天的太阳可以在山丘上停留很久。

平仄分析:

原始诗句:空山新雨后,天气晚来秋。古韵平仄:通平平仄仄,平仄仄平平。 注:秋『十一尤平声』今韵平仄:通平平仄仄,平仄仄平平。

原始诗句:明月松间照,清泉石上流。古韵平仄:平仄平通仄,平平仄仄平。 注:流『十一尤平声』今韵平仄:平仄平平仄,平平通仄平。

原始诗句:竹喧归浣女,莲动下渔舟。古韵平仄:仄平平?仄,平仄仄平平。 注:舟『十一尤平声』今韵平仄:平平平仄仄,平仄仄平平。

原始诗句:随意春芳歇,王孙自可留。古韵平仄:平仄平平仄,平平仄仄平。 注:留『十一尤平声』 注:留『二十六宥去声』今韵平仄:??平平平,通平仄仄平。

雨后空山,立于秋夜。皎洁的月亮从缝隙中洒下清亮的光线,将喷泉清在岩石上。竹林铿锵,洗衣女归来,荷叶轻摇欲上轻舟。春天的春天不妨让它休息一下,秋天的太阳可以在山丘上停留很久。

时对仗的韵脚

对仗是诗歌韵律中常用的一种技巧,通过音韵的相似或对立来构成韵脚,以达到音韵和谐的目的。对仗韵脚分为平仄对仗和押韵对仗两种。

平仄对仗是指音调平仄的对立关系。汉语中的声调有平声、仄声之分,平声即第一声和第四声,仄声即第二声和第三声。在诗歌中,通过平仄对仗来增加音乐美,使诗句更富有韵律感。例如《静夜思》中的「床前明月光」,「床」和「明」为平平对仗,「前」和「光」为仄仄对仗,平仄相间,使诗句更加流畅、和谐。

押韵对仗是指音韵相同或相近的词语出现在句子的末尾。押韵可以增加诗句的朗朗上口感,使诗歌更具韵律美。常见的韵脚有平声韵脚和仄声韵脚,平声韵脚包括一、蟹、才等,仄声韵脚包括四、死、黑等。例如《静夜思》中的「疑是地上霜」,「疑」和「地」为平声韵脚,「上」和「霜」为仄声韵脚,通过押韵对仗,使诗句更加和谐。

对仗的韵脚在诗歌中是非常重要的,它可以增强诗句的韵律美,使诗歌更加动听。正因如此,对仗常常被用在各种古代诗歌中,如唐诗、宋词等。它不仅能够提高表达的艺术性,也可以让诗歌更加易于记忆和传唱。因此,对仗的韵脚是诗歌表达中不可或缺的一部分。

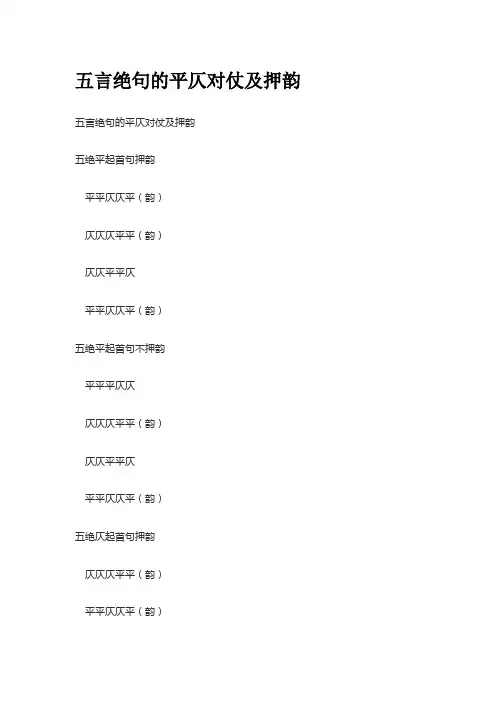

五言绝句的平仄对仗及押韵

五言绝句的平仄对仗及押韵

五绝平起首句押韵

平平仄仄平(韵)

仄仄仄平平(韵)

仄仄平平仄

平平仄仄平(韵)

五绝平起首句不押韵

平平平仄仄

仄仄仄平平(韵)

仄仄平平仄

平平仄仄平(韵)

五绝仄起首句押韵

仄仄仄平平(韵)

平平仄仄平(韵) 平平平仄仄

仄仄仄平平(韵)

五绝仄起首句不押韵

仄仄平平仄

平平仄仄平(韵)

平平平仄仄

仄仄仄平平(韵)

我们仅从格律的角度来分析,可以将古代诗歌分为两大类:古体诗和近体诗。近体诗以律诗

为代表,有着严格的格律要求;相应地,凡不受近体诗格律束缚的,我们都笼统地将其称为

古体诗。另外,从诗句字数上看,诗歌主要有五言诗和七言诗两种形式。因此,本文就将古

诗格律的讨论,限定在五言或七言律诗上。

律诗每首八句,分别组成四联。依次称为首联、颔联、颈联和尾联。在讲律诗的格律时,我

们主要了解“押韵”“平仄”和“对仗”等概念。 一、押韵

韵是诗歌格律的基本要素之一。诗人在诗歌中用韵,叫做押韵。诗歌(包括古体诗歌、民歌

等)没有不押韵的。所谓押韵,就是把同韵的两个或更多的字放在同一位置(一般是句尾)上。

古诗创作中讲究的“韵”,不完全等同于现代汉语拼音中的“韵母”,所以,所谓的“同韵”,

我们可以近似地理解为“相同或相近韵母”。

例(一):书湖阴先生壁(宋 王安石)

茅檐常扫净无苔,花木成蹊手自栽。一水护田将绿绕,两山排闼送青来。

1/4页

这里的“苔”、“栽”和“来”的韵母都是“ai”,自然属于“同韵”,所以,它们是押韵的。

例(二):四时田园杂兴(宋 范成大)

昼出耕耘夜织麻,村庄儿女各当家。童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。

这首诗中的“麻”、“家”和“瓜”的韵母分别是“a”、“ia”和“ua”,但其主要韵母都是“a”,在古韵中属于“同韵”字,所以,它们也是押韵的。 例(三):山行(唐 杜牧)

【诗心雅韵】诗词对仗32法

运用对仗,是诗词写作的一项基本要求。今天,我们就来讨论一下关于对仗的知识点:

律诗的结构

一首律诗,通常有八句。这八句的结构是怎样的呢?《红楼梦》第四十八回讲到林黛玉教香菱写诗,她说:“不过是起承转合。当中承转,是两副对子”。起承转合,是一首诗’的布局结构。两副对子,就是两联对仗。

起承转合,也有人叫起承转结。起,指的是首联,它是起始,要求平直。承,是指颌联,承接上文,承上启下,要求有重量,有分量。转,指颈联,要求有转折感,有变化。合或者叫“结”,是指尾联,要体现结尾性,要求含蓄而意味深长,从前有的诗评家,特别注重和强调这个起承转合。其实这种起承转合式,只是律诗的一种结构,也许是一种比较好的结构,但不是唯一的。每首诗的内容都不一样,还是应当坚持内容与形式的统一,结构既要合理,也需要多样化。

律诗结构的另一要求,就是中间要有两副对子。也就是说,颔联和颈联要用对仗。

对仗的基本含义

所谓对仗,就是每一联的出句和对句之间,除了按照平仄格式使之平仄相对之外,对应词的词性还必须相同,即:名词对名词,动词对动词,形容词对形容词(在对仗中,形容词常与动词作一类而对用),副词对副词,虚词对虚词。举例:

送友人入蜀 李白

见说蚕丛路,崎岖不易行。

山从人面起,云傍马头生。

芳树笼秦栈,春流绕蜀城。

升沉应已定,不必问君平。

这首诗的中间两联,都是对仗。领联中:“山”和“云”是名词对名词:“从”和“傍”是副词对副词:“人面”和“马头”,是名词性词组对名词性词组:“起”和“生”是动词对动词。颈联中:“芳树”和“春流”,是名词性词组相对:“笼”和“绕”,是动词相对;“秦栈”和“蜀城”也是名词性词组相对,而且“秦”和“蜀”都是古国名,是地域标志,对得很好。

对仗在一首诗中的位置

绝句不要求用对仗。用对仗当然也可以,但不是必须的。

五律和七律,都要用对仗。对仗的位置,正例是在中间两联即领联和颈联。一般的律诗,都是这样。初学写诗的,应坚持这种形式。但也需要知道,还有一些例外。

中国古典诗词的韵律美

中国古典诗词是中华文化瑰宝,其韵律美是其独特之处。古代诗人们以简洁的语言表达丰富的情感,通过精心选词、妙手构思,将情感与意境融入到韵律之中,使诗词在音韵上达到和谐统一,展现出独特的魅力。本文将从古典诗词的韵律特点、表现手法以及对人们的影响等方面进行探讨,揭示中国古典诗词的韵律美之所在。

一、古典诗词的韵律特点

中国古典诗词的韵律美主要表现在以下几个方面:

1. 音律和谐:古代诗人在创作诗词时,注重音节的搭配和谐,追求音韵的和谐美。通过对字音的选择和运用,使诗句在朗诵时音韵悦耳,给人以美的享受。

2. 韵律优美:古典诗词的韵律优美是其独特之处。古代诗人善于运用平仄、押韵等手法,使诗句在形式上达到和谐统一,给人以美的感受。

3. 意境深远:古典诗词在表达情感的同时,往往通过意象的运用,营造出深远的意境。诗人通过对自然、人生、情感等方面的描绘,使诗词具有丰富的内涵和深刻的意义。

4. 情感真挚:古代诗人在创作诗词时,往往表达真挚的情感,将自己的感悟和体验融入到诗词之中。这种真挚的情感使诗词更具感染力和表现力。 二、古典诗词的表现手法

古典诗词的韵律美主要通过以下几种表现手法来体现:

1. 对仗押韵:古代诗人在创作诗词时,常常运用对仗和押韵的手法。对仗是指诗句中相邻的字音相对应,形成一种呼应的关系;押韵是指诗句中末尾的字音相同或相近。这种手法使诗句在音韵上更加和谐,增加了诗词的韵律美。

2. 平仄变化:古代诗词中的平仄是指字音的轻重变化。平仄的变化可以使诗句的节奏更加流畅,增加诗词的音乐感。古代诗人通过对平仄的变化,使诗句在形式上更加多样化,增加了诗词的表现力。

3. 意象运用:古典诗词在表现意境时,常常通过意象的运用来营造氛围。诗人通过对自然景物、人物形象等的描绘,使诗词具有生动的形象感,增强了诗词的感染力和表现力。

抓住格律诗的三要素:平仄、押韵、对仗

要能使学生真正掌握诗词格律知识,作为教师要能教好这一部分内容,其实关键只有两个:首先要熟记平仄格式,其次要会辨别具体字的平仄。

(一)律诗的平仄格式可分三点来对学生进行讲授。即

1、五言律诗(和七言律诗)的四种平仄格式及其来历:

五言律诗 七言律诗

①仄仄平平仄 a ①(平平)仄仄平平仄 a(实际上都等于是在五言句式前面加上

②平平仄仄平 B ②(仄仄)平平仄仄平B 两个平仄相反的字,就构成七言格式。)

③平平平仄仄 b ③(仄仄)平平平仄仄 b

④仄仄仄平平 A ④(平平)仄仄仄平平 A

五言的四种句式又可以看作是先由四言构成:

平平仄仄 仄仄平平

这两种四言式增加一字就构成了五言,构成的办法是“前加相同后相反”。即

平+平平仄仄

仄+仄仄平平 前面加一个平仄相同的字

平平仄仄+平

仄仄平平+仄 后面加一个平仄相反的字,不能出现三平调,所以加在后面的要相反。

2、必须符合“对”和“粘”的要求,以达到平仄有规律的交替变化。

“对”的要求体现了一句诗中平仄的交替变化,而“粘”的要求又使上下联之间有了一定的联系。写出了第一联也就不难按照“粘”的规则写出第二联、第三联和尾联。

3、在不“犯孤平”和出现“三平调”前提下,可以按照所谓“一、三(五)不论,二、四(六)分明”的口诀,在每句一、三或五字的位置上灵活变通,可平可仄。但二、四、六字则不能通融,该平就必平,该仄就要仄。因此,“一三五不论,二四六分明”的口诀是不完全正确的。它固然指出了格律诗的一三五字位置允许平仄灵活,但未强调不得出现三平调和不许犯孤平。可从分析教材中的五言格律诗、七言律诗中的平仄格式以及一、三、五字上有的加圈有的不加圈,来进一步讲清这问题。

----------------------------------------------------------

中文语言中的对仗与押韵

中文语言中的对仗与押韵是一种常见的修辞手法,在文学创作和口头表达中广泛运用。对仗是指通过对音、意、形、格或结构等多方面的对比和呼应,使作品表达更加生动、丰富、抑扬有致;押韵则是指诗歌或韵文中相邻的字、音或声母、韵母相同或相似。本文将从对仗与押韵的定义、分类、功能以及应用等方面进行探讨。

一、对仗的定义及分类

对仗是修辞手法中的重要组成部分,它通过对比、衬托,使表达的意义更加明确、鲜明。对仗按照音、意、形、格或结构等方面的对立或对应关系来分类。下面分别从音对仗、意对仗、形对仗、格对仗和结构对仗几个方面来进行讲解。

1. 音对仗:音对仗是指诗句或韵文中相邻的音节在声母、韵母或整体音调上呈现出相似或相同的情况。例如,“床前明月光,疑是地上霜”中的“明月”和“地上”就是音对仗。

2. 意对仗:意对仗是指诗句或韵文中相邻的字、词组或句子在意义上相对或相应。例如,“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,其中“人生”和“留取丹心”就是意对仗。

3. 形对仗:形对仗是指诗句或韵文中相邻的字、词组或句子在形式上相对或相应。例如,“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”中的“侧成峰”和“远近高低”就是形对仗。 4. 格对仗:格对仗是指包括平行、转折、对比、排比、赋情、照应等多种修辞手法,通过庄重、抑扬有致的结构对比来达到修辞效果。例如,“豫剧有豫腔,京剧有京腔,湘剧也有湘腔,各个民族都有自己的表演方式和腔调”中的“豫腔”、“京腔”、“湘腔”就是格对仗。

5. 结构对仗:结构对仗是指所对照的两个语段在句式或篇章结构上的相似。例如:“山高自有客行路,水长何惧是笙歌”的“山高自有客行路”和“水长何惧是笙歌”。

二、押韵的定义及分类

押韵是指诗歌或韵文中相邻的字、音或声母、韵母相同或相近的情况。押韵可以增加作品的音乐性、韵律感,使表达的形式更加流畅、优美。下面分别介绍平仄押韵、韵脚押韵和声母押韵几种常见的押韵方式。

如何运用古诗词中的对仗和押韵提升文章的节奏感

运用古诗词中的对仗和押韵提升文章的节奏感

写作是一门艺术,它需要巧妙地运用语言和文字来表达思想和情感。古人在创作诗词时,善于运用对仗和押韵,使得作品的节奏感更加鲜明,令人回味无穷。在现代的写作中,我们同样可以借鉴和运用古诗词中的对仗和押韵,来提升文章的节奏感,使其更加优美和动听。

首先,对仗是古诗词中常用的修辞手法之一。对仗指的是在句子中通过词语的声韵或音韵相同来达到一种音韵的平衡感。比如,“白日依山尽,黄河入海流”中的“尽”和“流”,“春眠不觉晓,处处闻啼鸟”中的“晓”和“鸟”,都是通过平仄和押韵来形成对仗。在写作中,我们可以通过选用相似的词语或运用平仄和押韵的方式来实现对仗,使文章的节奏感更加明显。

其次,押韵是古诗词中另一种常见的修辞手法。押韵是指在句子的末尾或词语的结尾将音韵相同的词语进行配搭。比如,“白日依山尽,黄河入海流”中的“尽”和“流”,“如梦令”中的“芳草碧连天,梦魂想佳期”中的“天”和“期”,都是通过押韵来增强作品的韵律感。在写作中,可以选择相似的词语进行押韵的搭配,使文章的节奏感更加协调和流畅。

此外,对仗和押韵的运用需要注重语言的准确性和流畅性。应当避免为了追求对仗和押韵而牺牲了文章的意义和理解性。在选择对仗和押韵的词语时,应当注重表达的准确性,使其符合文章整体的逻辑和思路。同时,还要保持语句的通顺和表达的流畅,避免因为对仗和押韵的过度使用而造成读者的阅读困扰。

总之,运用古诗词中的对仗和押韵是提升文章节奏感的一种有效方式。通过对仗和押韵的巧妙运用,可以使文章的节奏更加鲜明和动听,增添一种文学的美感。但在运用时,需要注重对仗和押韵的准确性和流畅性,避免牺牲文章的意义和流畅度。总而言之,只有在注重语言的准确性和通顺性的前提下,才能真正地利用古诗词中的对仗和押韵提升文章的节奏感。

中国古代诗词的音律与韵律分析

北京时间: 2022年10月18日 17时30分

古代诗词是中国文化的瑰宝,在世界文学史上占有重要地位。诗词作为一种文学表达形式,追求音韵美是其独特之处。在中国古代,诗词的音律与韵律分析是诗人们创作和欣赏诗词的重要参考标准。本文将从音律与韵律的定义与作用、古代诗词的音律要求、韵律格律的分类与特点等方面进行详细分析。

一、音律与韵律的定义与作用

1. 音律的定义

音律,指的是声音的大小、长短、高低的规律和组合方式。在古代诗词中,音律通常指的是诗歌的韵律、押韵和调子。

2. 韵律的定义

韵律,指的是词句中音节的组织、排列和结构的规律。古代诗词中的韵律要求包括平仄、押韵等方面。

3. 音律与韵律的作用

音律与韵律是古代诗词的重要组成部分,具有以下作用:

• 美化表达:通过良好的音律与韵律组织,使诗词更加优美动听。

• 艺术协调:音律与韵律的运用使诗词的内容和形式相得益彰,达到完美的艺术协调。 • 情感传递:音律与韵律能够增强诗词的情感表达力,使读者更容易产生共鸣。

二、古代诗词的音律要求

1. 平仄要求

平仄是古代诗词中最基本的音律要求,指的是每个字的声调。平指阴平声调,仄指阳平、上声和去声。平仄的搭配组合形成了古体诗的韵律美。

2. 押韵要求

押韵是指在诗词的末尾几个字的音韵相同或相近。押韵对于诗词的美感和结构起到了重要作用,能够增强诗词的韵律美和节奏感。

3. 长短句要求

古代诗词通常由长短句交替组成,长短句的运用能够增加诗词的节奏感和层次感。长短句的搭配也是诗词音律的重要方面之一。

4. 音节与音律的呼应

古代诗词中使用的音节与音律相呼应,通过对音节的处理来塑造诗词的音韵美。音节的长短、重轻对于诗词的节奏和韵律都有重要影响。

5. 线性与音律的关系

线性是指诗句中字、词、句与诗句之间的排列顺序。合理的线性结构能够使诗词的音律更加和谐,增加韵律美。 三、韵律格律的分类与特点

五言诗的格律与押韵

五言律诗,是中国传统诗歌的一种体裁,简称五律,属于近体诗范畴。此体发源于南朝齐永明时期,其雏型是沈约等讲究声律、对偶的新体诗,至初唐沈佺期、宋之问时基本定型,成熟于盛唐时期。全篇共八句,每句五个字,有仄起、平起两种基本形式,中间两联须作对仗。代表作品有李白的《送友人》、杜甫的《春望》、王维的《山居秋暝》等。

一、诗体格律

对于唐代人来说,五言律诗是从五言古诗中脱胎出来的新诗体,它继承了五古的句有定字和隔句押韵的原则,并且借鉴了骈体文的声律和对偶原则,又有多方面的发展。其格律特征主要表现在:

(一)每首八句,每句五字,共四十字;

(二)第三句和第四句、第五句和第六句必须对仗;

(三)平仄必须按照特定的格式安排,一联内讲对,两联间讲粘;

(四)只能押平声韵,并且押韵有固定的位置,即偶数句押韵(首句可押可不押),一韵到底,不可换韵;

(五)节奏形式是严格的两个双音步加一个单音步,并且单音步只能出现在句子的中间或者末尾,不能出现在开头,两个相邻的双音步的平仄必须相反。

根据以上规则,五言律诗分为平起和仄起两体,每体又分为正格和偏格二种。五言律诗以首句不入为正格,而且以仄起式为常见。五言律诗与七言律诗一样,四联八句,每一联各有一个特定的名称,第一联叫首联,第二联叫颔联,第三联叫颈联,第四联叫尾联。颔联和颈联必须对仗,首联和尾联可对可不对。与七律不同的是,五律首联用对仗的较多,主要原因是五律首句不入韵的较多,七律首句不入韵的较少。但这个原因不是绝对的,在首句入韵的情况下,依然有首联用对仗的例子。

五言律诗有四个基本句型:

(一)仄仄平平仄(仄起仄收式);

(二)仄仄仄平平(仄起平收式);

(三)平平平仄仄(平起仄收式);

(四)平平仄仄平(平起平收式)。 这四种句型是律诗平仄格式变化的基础,由此构成五言律诗的四种基本格式。

二、五言律诗格律押韵对照

(一)仄起首句不入韵式

仄仄平平仄,平平仄仄平。

古体诗、押韵、平仄:最完整的诗词知识,都在这里了,为孩子收藏

有一个词叫诗语,意思是诗的语言。

了解这些“诗语”,

可以让自己的诗词鉴赏能力,

分辨能力,更上一层楼!

古体诗、近体诗、今体诗

都是指“格律诗”而言,主要分五绝、七绝、五律、七律、排律等。千万不能将“今体诗”跟现在所说的“新诗”混为一谈。

古体诗

又称“古诗”“古风”,格律自由,不拘对仗、平仄,押韵较宽,篇幅长短不限,句子有四言、五言、六言、七言体和杂言体。

包括唐以前各种形式的诗歌、楚辞、乐府诗。“歌”“歌行”“引”“曲”“呤”等古诗体裁的诗歌也属古体诗。

近体诗

又称今体诗或格律诗,是一种讲究平仄、对仗和押韵的汉族诗歌体裁,形成于唐代。句数、字数、平仄、押韵都有严格的限制。分绝句和律诗。

绝句

即'绝诗'。亦称'截句'、'断句'。诗体名。截、断、绝均有短截义,因定格仅为四句,故名。

以五言、七言为主,简称五绝、七绝。也有六言绝句。唐代通行者为近体,平仄和押韵都有一定的要求。

有人说绝诗是截取律诗的一半而成。但在唐代律诗形成以前,已有绝句,虽亦押韵而平仄较自由,如《玉台新咏》中即有《古绝句》,后人即用'古绝句'以别于近体绝句。

律诗

诗体名。近体诗的一种。格律严密,故名。起源于南北朝,成熟于唐初。

中间两联必须对仗。第二、四、六、八句押韵,首句可押可不押,通常押平声。分五言、七言两体,简称五律、七律。亦偶有六律。其有每首十句以上者,则为排律。

律诗中,凡两句相配,称为一'联'。五律、七律的第一联(一、二句)称'首联',第二联(三、四句)称'颔联',第三联(五、六句)称'颈联',第四联(七、八句)称'尾联'。每联的上句称'出句',下句称'对句'。

四言诗

诗体名。全篇每句四字或以四句为主。是我国古代诗歌中最早形成的诗体。春秋以前的诗歌,如《诗经》,大都为四言。汉代以后,格调稍变。自南朝宋齐以后,作者渐少。

五言诗

诗体名。由五字句所构成的诗篇。起于汉代。魏晋以后,历六朝隋唐,大为发展,成为古典诗歌主要形式之一,有五言古诗、五言律诗、五言绝句。

诗词中的对仗与押韵

诗词是中国古代文化的瑰宝,诗人们以言辞婉转、意境深远的方式表达情感和思想,使人陶醉其中。在诗词之中,对仗和押韵是其独特之处,凭借着对仗和押韵的运用,诗词产生了独具魅力的音韵美。

首先,对仗是诗词中一种常见的修辞手法。对仗是指在诗词的篇章中,通过音、字、词等方面的呼应和交错,形成一种整齐、协调的韵律感。对仗可以细分为平仗、仄仗和阳平仄对仗等。平仗是指两字在平声拍或不拍、仄声不拍中的呼应;仄仗是指两字在仄声拍中的呼应;阳平仄对仗则是平仗和仄仗的结合。对仗的运用在一定程度上增强了诗词的韵律感,使诗词更具韵律美和音乐美。

其次,押韵是诗词中的另一种重要手法。押韵是指在一首诗词中,以诗句末尾的音节相同或相似的方式进行呼应。押韵不仅可以增加诗词的音韵美,还有助于加深诗词的意境和表达情感。在古代,诗词的押韵是非常讲究的,规定了一定的押韵方式,例如“仄平平仄平平仄”、“平仄平平仄仄平”。这些押韵方式不仅使诗词带有节奏感,还有助于记忆和传颂。

古人在运用对仗和押韵的同时,注重诗词音韵的协调和节奏的安排。对仗和押韵的运用需要诗人在作诗时兼顾意境和形式的统一。对仗和押韵的合理运用能够使诗词更加具有音乐美,让读者在品读时感受到韵律的美妙。

除了对仗和押韵,诗词中还常常运用拟声词与意象的结合,增强作品的表现力。拟声词是模拟自然界的声音,通过字词的排列和重复,使读者产生视觉、听觉等感觉的联想。通过拟声词与押韵的结合,诗词能够更加贴近实际的事物,使作品充满生动感和力度。

总之,诗词中的对仗与押韵是其独特之处,是中国古代文化的重要组成部分。对仗和押韵的运用充分展示了中华民族丰富的音韵美和文化底蕴。对仗与押韵的运用给予了诗词以独特的魅力,使其成为一种能够打动人心的艺术形式。在今天,虽然诗词的地位已经不再像古代那样凌驾于其他文学形式之上,但对仗与押韵的独特魅力依然引人注目,令人沉醉其中。因此,对仗与押韵的运用是诗词不可或缺的一部分,也是我们欣赏诗词所能体会到的独特之处。