古代诗词中的物候

- 格式:ppt

- 大小:7.53 MB

- 文档页数:93

阅读下面的文章,完成后面的题目。

唐宋大诗人诗中的物候竺可桢①我国古代相传有两句诗说道:“花如解语应多事,石不能言最可人。

”但现在看来,石头和花卉虽没有声音和语言,却有它们自己的一套结构组织来表达它们的本质。

自然科学家的任务就在于了解这种本质,使石头和花卉能说出宇宙的秘密。

正如贾思勰在《齐民要术》里所指出的那样,杏花开了,好像它传语农民赶快耕土;桃花开了,好像它暗示农民赶快种谷子。

春末夏初布谷鸟来了,农民知道它讲的是什么话:“阿公阿婆,割麦插禾。

”从这一角度看来,花香鸟语都是大自然的语言,重要的是我们要能体会这种暗示,明白这种传语,从而理解大自然,改造大自然。

②明末的学者黄宗羲说:“诗人萃天地之清气,以月、露、风、云、花、鸟为其性情,其景与意不可分也。

月、露、风、云、花、鸟之在天地间,俄顷灭没,而诗人能结之不散。

常人未尝不有月、露、风、云、花、鸟之咏,非其性情,极雕绘而不能亲也。

”换言之,月、露、风、云、花、鸟乃是大自然的一种语言,从这种语言可以了解到大自然的本质,即自然规律。

而大诗人能掌握这类语言的含意,所以能编为诗歌而传之后世。

③唐白居易十五岁时,曾经写过一首咏芳草的诗:“离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽,春风吹又生……”诗人顾况看到这首诗,大为赏识。

一经顾况的吹嘘,这首诗便被传诵开来。

这四句古诗指出了物候学上两个重要规律:第一是芳草的荣枯,有一年一度的循环;第二是这循环是随气候转移的,春风一到,芳草就苏醒了。

④在温带的人们,经过一个寒冬以后,就希望春天的到来。

但是,春天来临的指标是什么呢?这从许多唐、宋人的诗中我们可以找到答案。

李白诗:“东风已绿瀛州草,紫殿红楼觉春好。

”王安石晚年住在江宁,有句云:“春风又绿江南岸,明月何时照我还?”据宋洪迈《荣斋续笔》中指出:王荆公写这首诗时,原作“春风又到江南岸”,经推敲后,认为“到”字不合意,改了几次才下了“绿”字。

李白、王安石他们在诗中统用“绿”字来象征春天的到来,到如今,在物候学上,花木抽青也还是春天重要指标之一。

古代诗词中的物候一、赋得古原草送别白居易离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽,春风吹又生。

远芳侵古道,晴翠接荒城。

又送王孙去,萋萋满别情。

[注释]①离离:繁盛的样子。

②原:原野。

③荣:繁盛。

④远芳侵古道:伸向远方的一片野草,侵占了古老的道路。

远芳:牵连一片的草。

⑤晴翠接荒城:在晴天,一片绿色连接着荒城。

⑥又送王孙去,萋萋满别情:这两句借用《楚辞》“王孙游兮不归,春草生兮萋萋”的典故。

王孙:贵族。

这里指的是自己的朋友。

萋萋:草盛的样子。

泊船瓜洲王安石京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。

春风又绿江南岸,明月何时照我还。

[解说]诗人乘船路过瓜洲,怀念金陵(南京)故居,而作此诗。

京口和瓜洲之间只隔着一条长江,我所居住的钟山隐没在几座山峦的后面。

暖和的春风啊,吹绿了江南的田野;明月啊,什么时候才能照着我回到钟山下的家里?探究:1.诗的前4句指出了物候学上的两个重要规律:第一、_________________;第二、________________________________________2.王安石在诗中用“______”字象征春天的到来,到如今,在物候学上,_ ____________还是春天到来的重要标志之一。

二、简单些说,物候就是植物的萌发、开花、结果、凋谢和某些动物的迁徙、冬眠等活动,反映了气候和节令的变化。

从这个角度讲,我国古诗歌中包容着极其丰富的物候知识。

比如“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。

”(苏轼题惠崇《春江晚景》)早春天气,鸭子最先感知春江水暖,嬉戏水中。

“天寒水鸟自相依,十百为群戏落晖。

过尽行人都不起,忽闻冰响一齐飞。

”(秦观《还自广陵》)晚冬时节,水鸟相依,一声冰响,群鸟惊飞。

鸭子与小鸟同是春天的使者。

“黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。

”(赵师秀《水槛遣心》)诗中出现的三种物象,表明了春末夏初梅子黄熟时的节令特点。

黄巢《题菊花》说:“飒飒西风满院栽,蕊寒香冷蝶难来。

”菊花凋零,蝴蝶敛迹,虽不着一“秋”字,秋令的阵阵凉意却扑面而来。

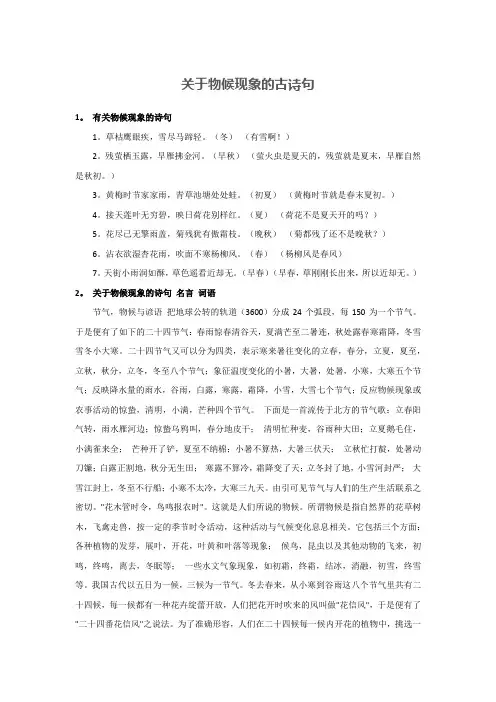

关于物候现象的古诗句1。

有关物候现象的诗句1。

草枯鹰眼疾,雪尽马蹄轻。

(冬)(有雪啊!)2。

残萤栖玉露,早雁拂金河。

(早秋)(萤火虫是夏天的,残萤就是夏末,早雁自然是秋初。

)3。

黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。

(初夏)(黄梅时节就是春末夏初。

)4。

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

(夏)(荷花不是夏天开的吗?)5。

花尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。

(晚秋)(菊都残了还不是晚秋?)6。

沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。

(春)(杨柳风是春风)7。

天街小雨润如酥,草色遥看近却无。

(早春)(早春,草刚刚长出来,所以近却无。

)2。

关于物候现象的诗句名言词语节气,物候与谚语把地球公转的轨道(3600)分成24个弧段,每150为一个节气。

于是便有了如下的二十四节气:春雨惊春清谷天,夏满芒至二暑连,秋处露春寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

二十四节气又可以分为四类,表示寒来暑往变化的立春,春分,立夏,夏至,立秋,秋分,立冬,冬至八个节气;象征温度变化的小暑,大暑,处暑,小寒,大寒五个节气;反映降水量的雨水,谷雨,白露,寒露,霜降,小雪,大雪七个节气;反应物候现象或农事活动的惊蛰,清明,小满,芒种四个节气。

下面是一首流传于北方的节气歌:立春阳气转,雨水雁河边;惊蛰乌鸦叫,春分地皮干;清明忙种麦,谷雨种大田;立夏鹅毛住,小满雀来全;芒种开了铲,夏至不纳棉;小暑不算热,大暑三伏天;立秋忙打靛,处暑动刀镰;白露正割地,秋分无生田;寒露不算冷,霜降变了天;立冬封了地,小雪河封严;大雪江封上,冬至不行船;小寒不太冷,大寒三九天。

由引可见节气与人们的生产生活联系之密切。

"花木管时令,鸟鸣报农时"。

这就是人们所说的物候。

所谓物候是指自然界的花草树木,飞禽走兽,按一定的季节时令活动,这种活动与气候变化息息相关。

它包括三个方面:各种植物的发芽,展叶,开花,叶黄和叶落等现象;候鸟,昆虫以及其他动物的飞来,初鸣,终鸣,离去,冬眠等;一些水文气象现象,如初霜,终霜,结冰,消融,初雪,终雪等。

古代诗词中的物候(专题)(苏教版九年级上)uhguuu教学目的:2.了解诗中反映的物候现象。

3.对诗歌语言推敲品味,培养学生一定的阅读能力。

教学重难点:通过诵读感悟诗词中反映的物候现象。

教学设想:教学方法:讨论释疑法学法指导:朗读—释疑--赏析—积累媒体设计:播放诗词朗读录音,用投影方式介绍相关资料。

教学时数:一课时教学步骤一.导语设计人生活在大自然中,感受四时交替,感受万物变化,习以为常。

然而,如果能够认真观察和思考,就能够发现周围事物变化的规律,并从中得到有益的启示。

我们古代诗歌中记载了许多物候现象,今天我们通过《古代诗词中的物候》的学习来了解一下古代诗人是如何记载物候现象的。

二.诵读感知具体操作如下:1,听朗读录音。

可采取默读与朗读相结合的方法,反复诵读诗词,要求初步了解诗词的内容(幻灯片投影:相关配诗画)2,理解诗词内容。

采取研讨和点拨的方法,指导学生质疑,释疑,进而指导学生理解诗歌的内容。

分小组进行口头训练,描述每首诗的景物画面(由于这几首诗均是以前接触过的,因而不难理解)三.品析鉴赏:1.引导学生讨论诗中精确的语言(幻灯片投影:讨论题)(1)《塞下曲六首(其一)》一诗中“杨柳”的含义如何理解?讨论明确:“折柳”,语意双关,从字面上看是讲将士们长年驻守在祁连山上,根本见不到内地那种常见的杨柳的景致;更深层的含意是表达人们对家乡的思念。

(2)体会“晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍”中“晓”、“宵”所表达的意象。

讨论明确:一“晓”一“宵”,就画龙点睛地把战士们夜以继日、无怨无悔地驻守边关、英勇杀敌的可贵精神和高尚境界全盘托出,令人赞叹。

(3)《凉州词》“春风不度玉门关”一句中的“春风”仅是指春天的风吗?联系本诗的写作背景谈谈。

讨论明确:“春风”既指自然界的风,也暗指朝廷的关心。

(4)《塞下曲》一诗如何达到言有尽而意无穷的效果?讨论明确:后两句不正面描写轻骑远追及其辉煌战果,却用“大雪满弓刀”烘托跃跃欲追的场景,引人联想。

阅读下面的文章,完成后面的题目。

唐宋大诗人诗中的物候竺可桢①我国古代相传有两句诗说道:“花如解语应多事,石不能言最可人。

”但现在看来,石头和花卉虽没有声音和语言,却有它们自己的一套结构组织来表达它们的本质。

自然科学家的任务就在于了解这种本质,使石头和花卉能说出宇宙的秘密。

正如贾思勰在《齐民要术》里所指出的那样,杏花开了,好像它传语农民赶快耕土;桃花开了,好像它暗示农民赶快种谷子。

春末夏初布谷鸟来了,农民知道它讲的是什么话:“阿公阿婆,割麦插禾。

”从这一角度看来,花香鸟语都是大自然的语言,重要的是我们要能体会这种暗示,明白这种传语,从而理解大自然,改造大自然。

②明末的学者黄宗羲说:“诗人萃天地之清气,以月、露、风、云、花、鸟为其性情,其景与意不可分也。

月、露、风、云、花、鸟之在天地间,俄顷灭没,而诗人能结之不散。

常人未尝不有月、露、风、云、花、鸟之咏,非其性情,极雕绘而不能亲也。

”换言之,月、露、风、云、花、鸟乃是大自然的一种语言,从这种语言可以了解到大自然的本质,即自然规律。

而大诗人能掌握这类语言的含意,所以能编为诗歌而传之后世。

③唐白居易十五岁时,曾经写过一首咏芳草的诗:“离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽,春风吹又生……”诗人顾况看到这首诗,大为赏识。

一经顾况的吹嘘,这首诗便被传诵开来。

这四句古诗指出了物候学上两个重要规律:第一是芳草的荣枯,有一年一度的循环;第二是这循环是随气候转移的,春风一到,芳草就苏醒了。

④在温带的人们,经过一个寒冬以后,就希望春天的到来。

但是,春天来临的指标是什么呢?这从许多唐、宋人的诗中我们可以找到答案。

李白诗:“东风已绿瀛州草,紫殿红楼觉春好。

”王安石晚年住在江宁,有句云:“春风又绿江南岸,明月何时照我还?”据宋洪迈《荣斋续笔》中指出:王荆公写这首诗时,原作“春风又到江南岸”,经推敲后,认为“到”字不合意,改了几次才下了“绿”字。

李白、王安石他们在诗中统用“绿”字来象征春天的到来,到如今,在物候学上,花木抽青也还是春天重要指标之一。

古代诗歌意象一、草木类1、柳:。

惜别,留恋,祝愿。

古代诗歌中离情常常与柳相关合,以折柳表惜别,其原因首先是由于二者之间具有一种"同构”的关系,柔弱的柳枝那摇摆不定的形体,能够传达出亲友离别时那种"依依不舍"之情;由于“柳”、“留”谐音,古人在送别之时,往往折柳相送,以表达依依惜别的深情;更由于柳之易活,寄托了送别人对离人的美好祝愿。

2、梅花梅花在严寒中最先开放,然后引出烂漫百花散出的芳香,因此梅花与菊花一样,受到了诗人的敬仰与赞颂。

到了唐宋时期,梅花已成为一种高洁人格的彖征。

历览前代诗词,“梅花”意象中所表达之意主要有:(1)引领众芳,敢为天卞先的勇气。

(2)凌寒不屈的顽强(3)高洁脱俗的风骨、不同流合污的心志(4)隐者高士的彖征诗人在受挫时感到尘世的不如意,并受道家逍遥哲学的影响,于是寄情于山林风物,渴望清净无争的生活,梅花也便有了隐者高士的意彖。

(5)清冷淡雅的美人梅花自占便有"霜雪美人”的意彖,柳宗元《龙城录》中记载梅花传说,隋开皇中赵师雄于寒冬时节在罗浮山中见一淡妆素服的美人,此女便是梅花所化。

于是,后世常以梅花比美人,不仅因为它本身具有美人姿态,还因为它有清冷淡雅的美。

(6)传递情感与祝福的媒介梅花在成为春之使的同时,也成了传递友情的工具。

也有抒发对友人情人的相思之情。

当然,梅花还是人与人之间传达祝福的媒介。

梅子的成熟又比喻少女的怀春。

五瓣梅花形状代表"梅开五福”,即"快乐、幸运、长寿、顺利、太平。

"又有“梅具四德"之说:“初生为元,开花为亨,结子为利,成熟为贞。

"喜鹊在梅花枝头欢跃鸣叫的图案,常被冠以"喜报早春"、"喜报春光"、"眉样添喜"、"喜上眉梢",取谐音或寓意。

"和和美美"、"十全十美"亦取其谐音。

唐诗中的动物意象1、蝉⊙(1)品行高洁。

古人以为蝉餐风饮露,是高洁的象征,所以古人常以蝉的高洁表现自己品行的高洁。

《唐诗别裁》说:“咏蝉者每咏其声,此独尊其品格。

”由于蝉栖于高枝,餐风露宿,不食人间烟火,则其所喻之人品,自属于清高一型。

例1:骆宾王《在狱咏蝉》:“西陆蝉声唱,南冠客思深。

那堪玄鬓影,来对白头吟。

露重飞难进,风多响易沉。

无人信高洁,谁为表予心。

”“‘露重飞难进,风多响易沉’两句中字字说蝉,也无一字不在说自己。

露重”、“风多”比喻环境的压力,“飞难进”比喻政治不得意,“响易沉”比喻言论受压制。

蝉如此,人也如此,二者融为一体,寄托遥深。

因为上书议政事,冒犯了武则天,被人诬陷下狱。

宾王愤懑之极,在狱中写下这首诗。

例2:王沂孙《齐天乐》:“甚独抱清高,顿成凄楚。

”例3:虞世南《蝉》:“居高声自远,非是藉秋风。

”他们都是用蝉喻指高洁的人品。

⊙(2)悲凉凄切秋后的蝉是活不了多久的,一番秋雨之后,蝉儿便剩下几声若断若续的哀鸣了,命折旦夕。

因此,寒蝉就成为悲凉的同义词。

例1:唐人骆宾王《咏蝉》起首两句:“西陆蝉声唱,南冠客思深。

”以寒蝉高唱,渲染自己在狱中深深怀想家园之情。

例2:宋人柳永《雨霖铃》开篇是:“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初息。

”还未直接描写别离,“凄凄惨惨戚戚”之感已充塞读者心中,酿造了一种足以触动离愁别绪的气氛。

例3:三国人曹植《赠白马王彪》:“寒蝉鸣我侧”例4:许棠的《蝉》,“报秋凉渐至,斯夜思偏清。

默守疑相答,微摇似欲行。

” 诗中的“默守”、“欲行”语义双关,不但写蝉,而且写人,诗人的离愁别恨寄寓于蝉身上,而蝉的孤单悲凉却是诗人的化身,而作者把这种羁旅之悲寄托在蝉身上,体现出人作为普通生命体面对广漠宇宙所拥有的孤独无助。

例5:朱熹的《宿寺闻蝉作》,“树叶经夏暗,蝉声今夕闻。

已惊为客意,更值夕阳薰。

”客听到蝉鸣而惊,夕阳之蝉,凄恻哀惋。

夕阳西下,蝉不得不离白昼而去,在凄寒的夜晚哀鸣,令人感到悲怆,而作者把羁旅之悲寄托在蝉身上,体现出人作为普通生命体面对广漠宇宙所拥有的孤独无助。

有关物候的谚语和诗句蚯蚓路上爬,出门要赤脚。

蚱蜢扑脸,大雨不远。

泥鳅疯癫,大风暴雨在眼前。

蜘蛛添丝天放晴,蜘蛛结网大风起。

久雨鸟鸣,天空会转晴。

腊梅花向下开,大风卷雪登门来。

燕低飞,披蓑衣。

蚂蚁搬家,蛇过道,不久雨就到。

蜻蜓高,晒得焦,晴蜓低,带蓑衣。

蚂蝗不安,预兆有雨,泥鳅暴跳,雷雨快到。

水缸穿裙,大雨将临。

盐缸还潮,大雨将到。

蚊子成群嗡嗡叫,大雨就要到。

烟不出屋,滴滴笃笃。

雨后知了叫,晴天便到。

唐朝诗人元稹从京师长安贬到湖北,于玉泉(今湖北省当阳县)时,写了《玉泉道中》一诗:楚俗物候晚,孟冬始有霜。

早农丰华实,夕水含风凉。

在这首诗中第一次出现"物候"二字。

在没有科学观测仪器之前,人们要掌握农时,自然规律,主要靠物候。

物候是古代做为指示农时以确定农作物栽培技术的依据。

物候学亦称"生物气候学"。

几千年来,劳动人民注意到草木荣枯、候乌来去、降霜下雨等自然现象与气候的关系。

如果说把植物看成季节变换的显示器,那么它的复杂和显示问题的可靠性,是任何仪器都比不上的。

因此,根据物候观测来确定季节变化,是古代最好的科学方法,就是在今天仍有指导意义。

一、诗人与物候诗歌中最早反映物倏见于《诗经》。

如《豳风o七月》:四月秀葽,五月鸣蜩。

八月其获,十月陨箨。

……八月剥枣,十月获稻。

……九月肃霜,十月涤场。

物倏现象,一年四季都可以看到,春天花香乌语,草木滋生,雷惊蛰伏,应时而出。

一到冬天,草木凋落,昆虫蛰伏。

任何生物都不例外地要适应外界环境、温度、光照以及食物,土壤、水分等条件。

宋代诗人欧阳修《鸟啼》诗云:穷山候至阳气生,百物如与时节争。

花深叶暗耀明日,日暖众鸟皆嘤鸣。

候至日暖,万类生物与时争开,众鸟皆鸣。

花鸟草木是有生命的东西,它们对季节变化非常敏,它们的生长发育,直接反映自然季节的变化。

唐代诗人白居易在16岁时,写了一首脍炙人口的《赋得古原草送别》:离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽,春风又吹生。