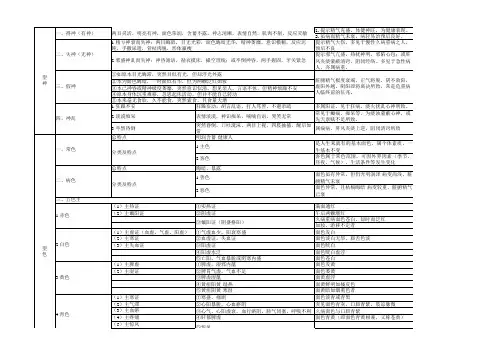

望闻问切四诊表

- 格式:xls

- 大小:136.50 KB

- 文档页数:5

中医诊断学望闻问切的四诊方法中医诊断学是中医学中非常重要的一部分,其中望闻问切是中医诊断学中的四诊方法。

通过观察患者的面色、身体特征、舌苔等多个方面,以及倾听患者的主观感受和描绘,再通过对患者脉搏的摸诊、腹部的触诊等检查手法,综合分析得出中医诊断,从而制定有效的治疗方案。

望闻问切是四诊相互支撑、不可或缺的部分。

其中,“望”指通过观察患者面色、形态、舌苔等外部特征来判断病情;“闻”指通过嗅闻患者体味、呼出的气味等来判断病情;“问”指医师通过与患者交谈了解症状、病史、生活习惯等情况;“切”指通过摸诊、触诊等手法来判断患者的脉搏和腹部情况。

在中医诊断学中,望诊是通过观察患者的面色、眼色、舌苔、唇色等外貌特征,来判断患者的气血状况、脏腑功能等。

例如,面色苍白可能是气血不足、阳气虚弱的表现;面部黄色可能是脾胃功能不良、湿热内蕴的表现。

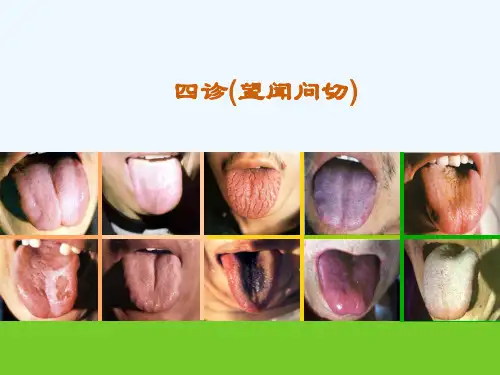

舌苔也是诊断中非常重要的观察指标,不同颜色、形态的舌苔在中医中代表着不同的脏腑状况和病理变化。

闻诊主要是通过医师嗅闻患者身体或排泄物的气味来诊断病情。

中医认为,不同的疾病具有不同的气味表现。

例如,糖尿病患者可能有呼出气味带有水果香味的现象;黄疸患者可能有口腔异味等等。

通过闻诊,医师可以进一步了解患者的病理变化和病因。

问诊是医师与患者交流的重要环节,通过询问患者的主观感受、病症描述、既往病史等,医师能够更全面地了解患者的病情。

这对于中医来说非常重要,因为中医强调整体观念,重视患者的个体差异和病因分析,通过与患者的交流,医师可以更加准确地确定病因病机。

切诊是中医诊断学中非常独特的方法之一,通过触诊来判断患者脉搏和腹部情况。

中医对脉搏的判断非常重视,通过判断脉搏的弦浮、滑数等特点,可以了解患者的气血运行状况、脏腑功能等。

触诊腹部可以判断患者的脏腑状况、脾胃功能等。

例如,中医认为,腹部胀满可能是脾胃气虚的表现;腹部疼痛可能与肝胆功能有关。

通过望闻问切四诊方法,中医可以获得丰富的信息,从而准确判断患者的病情。

【望闻问切四诊】【十七症状辨证】望闻问切四诊一、望诊中医望诊,主要是对病人从全身或局部的神、色、形、态以及排出物观察,诊断病情的方法,尤其是望舌,有着非常重要的作用。

1、望神中医认为神是机体生命活动的体现,形神兼备是一个正常人所具有的。

它通过目光神态、面部表情、形体动作、语言气息、反应能力等表现出来。

望神要分清得神与失神、假神。

①得神:病人目光灵活、明亮有神、语言清晰、神志清楚、呼吸调均、肌肉润泽、大小便控制自如。

说明病人脏腑功能不衰,即使有病也会预后良好。

②失神:病人目光迟钝、无光彩、瞳仁呆滞、面色晦暗、呼吸异常、肌肉消损、反应迟钝、甚至神志昏迷、或突然昏倒。

说明病人脏腑功能衰败,病情重,预后不良。

③假神:病人突然精神转好,颧红、两眼突然有光,但眼球呆滞不灵活,食欲增加。

这是垂危病人将要死亡的表现。

2、望面色正常人的面色红润光泽,表现人体气血充盈、脏腑功能旺盛。

病人的面色由于疾病的原因可使皮肤发生异常变化,称为“病色”,病色一般分为青、赤、黄、白、黑五种。

①青色:主寒证、痛证、瘀血证、小儿惊风和肝病。

表明经脉瘀阻、气血不通。

②红赤:主热证。

是血液充盈于皮肤脉络的表现。

当人体热盛时,血液运行加快,面红赤。

满面通红者属实热证,慢性病中出现两颧嫩红,常有低热、自己感觉发热则属虚热证。

久病病人,面色苍白时红时消,属真寒假热危重证。

③黄色:主湿证、虚证。

面色淡黄无光泽是脾胃气虚,气血不足所致。

面色黄如桔皮,眼白发黄为湿证。

面色黄而消瘦者,多见于胃病虚热;黄而色淡者属胃病虚寒。

④白色:主虚寒证、血虚证。

虚寒证面色白而浮肿。

血虚证面白而消瘦。

这是由于气血不足不能养荣机体的表现。

面色突然苍白、出汗量多、四肢冷是阳气虚脱,或失血过多的急症。

面部白斑或白点常见于肠道寄生虫的病人。

⑤黑色:主肾虚证、寒证、痛证、瘀血证、水饮证。

寒证、痛证、瘀血证由于肾阳虚衰,水饮不化,血行不畅,故面呈黑色。

眼眶周围发黑为痰饮证。

3、望形态形是形体,态是姿态。

望闻问切四诊法望闻问切:四诊法中医学的基本理论之一就是“望闻问切”,即通过对患者的望、闻、问、切等方法进行综合分析,来确定疾病的病因、病机,进而为治疗提供依据。

望、闻、问、切是中医学对患者进行诊察的基本方法,下面我们将详细介绍四诊法的内容和应用。

望诊是中医诊断中最常用的一种方法,即通过观察患者的外部表现,如面色、舌苔、舌色、唇色等,来判断病情。

根据中医理论,面色、舌苔、舌色等反映了人体内脏的功能活动,因此可以通过观察这些征象来了解患者的病情。

例如,面色苍白可能是贫血的表现,面色红润可能是阳热的表现。

另外,通过观察舌苔的颜色和厚薄、舌色的变化等,可以进一步确定病情的性质和轻重。

通过望诊,医生可以初步判断患者的脏腑功能是否正常,从而指导后续的诊疗工作。

闻诊是通过听取患者的言语、呼吸以及肠鸣等声音来判断病情的方法。

根据中医理论,声音的变化反映了人体功能的改变,因此可以通过听声音来判断患者的病情。

例如,咳嗽声高而急促可能是肺炎的表现,腹泻时肠鸣声过于活跃可能是消化系统功能紊乱的表现。

而言语方面,患者可通过描述自己的症状和感受,为医生提供进一步的诊断线索。

通过闻诊,医生可以获取额外的信息,对病情有更加准确的判断。

问诊是通过与患者的交谈来了解病情和病史的方法。

医生会问患者有关病状、起病时间、发病规律、病情变化等方面的信息,以及患者的体质、日常生活习惯、饮食情况等,以便全面了解患者的病情。

问诊是诊断的重要环节,通过与患者的交流,医生可以进一步了解患者的主观感受以及病情的演变,为制定合理的治疗方案提供依据。

切诊是通过对患者的脉搏进行触诊和辨识,来判断病情的方法。

中医认为,脉搏是体内经络之气的运行状态的反映,通过对脉搏的触诊和辨识,可以了解患者的脏腑功能和经络通畅情况。

触诊时,医生可以感知脉搏的快慢、强弱、滑数等特征,从而判断患者的病情。

辨识时,医生除了触诊脉搏的基本信息外,还会观察脉搏的形态、有无跳动等,以及深度、力度、频率等。

中医四诊诊法是中医诊查疾病,收集病情资料的基本方法,包括望、闻、问、切四法,简称“四诊”。

四诊所搜集的病情资料是疾病表现出的各种异常现象.一、望诊望诊是指医生对病人神、色、形态、五官、舌象等进行有目的的观察,借以了解健康状况,测知病情的方法.望诊的内容主要包括望神、望色、望形态、望头面五官、望舌、望皮肤、望小儿食指络脉,望二阴和望排出物等.1。

望神望神是通过观察神的得失有无,以分析病情及判断病情及判断预后等的诊察方法。

神具体反映在人的目光、面色、表情、神识、言语、体态等方面,这是望神的主要内容。

望神主要观察以下几种情况:(1)得神(2)少神(3)失神(4)假神(5)神智错乱2。

望色望色是通过观察面部与肌肤的颜色和光泽,以了解病情的诊察方法.望色以望面部气色为主,兼顾肌肤、口唇、爪甲等。

忘面色包括常色与病色.常色包括主色、客色。

(1)主色是个体一生基本不变的面色,也称正色或本色。

(2)客色是指随生活环境以及劳作等因素而发生相应变化的面色。

病色即是疾病状态下面部色泽的异常变化。

观察病色关键在于辨别五色善恶及五色主病。

(1)五色善恶:凡五色光明润泽者为善色,说明虽病而脏腑精气血未衰,预后良好;凡五色枯槁晦暗者为恶色,提示病情加重,脏腑精气衰败,气血阴阳亏虚,胃气已衰,多预后不佳。

察五色善恶时,不论何色,皆以病色明润含蓄还是晦暗暴露为区分要点。

(2)五色主病:五色即青、赤、黄、白、黑,五色变化见于面部,可反映不同脏腑的病变及病邪的性质。

3。

望形态形指形体,态指姿态.望形态是通过观察病人之形体胖瘦强弱及动静姿态,以诊断疾病的方法.望形态包括:形体和姿态。

(1)望形体:指观察人形体之胖瘦强弱及体质形态等,以诊断疾病的方法。

望形体时应注意观察形体的强弱胖瘦与体质的差别。

(2)望姿态:通过观察病人的动静状态及肢体动作和体位,以诊断疾病的方法.望姿态时主要观察病人的行、坐、卧、立时的动作与体态,并应结合其他诊法进行辩证。

望闻问切齐全望闻问切齐全本篇不但是四诊基础,也是四诊精华!望诊中医望诊,主要是对病人从全身或局部的神、色、形、态以及排出物观察,诊断病情的方法,尤其是望舌,有着非常重要的作用。

望神中医认为神是机体生命活动的体现,形神兼备是一个正常人所具有的。

它通过目光神态、面部表情、形体动作、语言气息、反应能力等表现出来。

望神要分清得神与失神、假神。

1.得神:病人目光灵活、明亮有神、语言清晰、神志清楚、呼吸调均、肌肉润泽、大小便控制自如。

说明病人脏腑功能不衰,即使有病也会预后良好。

2. 失神:病人目光迟钝、无光彩、瞳仁呆滞、面色晦暗、呼吸异常、肌肉消损、反应迟钝、甚至神志昏迷、或突然昏倒。

说明病人脏腑功能衰败,病情重,预后不良。

3. 假神:病人突然精神转好,颧红、两眼突然有光,但眼球呆滞不灵活,食欲增加。

这是垂危病人将要死亡的表现。

望面色正常人的面色红润光泽,表现人体气血充盈、脏腑功能旺盛。

病人的面色由于疾病的原因可使皮肤发生异常变化,称为“病色”,病色一般分为青、赤、黄、白、黑五种。

1.青色:主寒证、痛证、瘀血证、小儿惊风和肝病。

表明经脉瘀阻、气血不通。

2.红赤:主热证。

是血液充盈于皮肤脉络的表现。

当人体热盛时,血液运行加快,面红赤。

满面通红者属实热证,慢性病中出现两颧嫩红,常有低热、自己感觉发热则属虚热证。

久病病人,面色苍白时红时消,属真寒假热危重证。

3.黄色:主湿证、虚证。

面色淡黄无光泽是脾胃气虚,气血不足所致。

面色黄如桔皮,眼白发黄为湿证。

面色黄而消瘦者,多见于胃病虚热;黄而色淡者属胃病虚寒。

4.白色:主虚寒证、血虚证。

虚寒证面色白而浮肿。

血虚证面白而消瘦。

这是由于气血不足不能养荣机体的表现。

面色突然苍白、出汗量多、四肢冷是阳气虚脱,或失血过多的急症。

面部白斑或白点常见于肠道寄生虫的病人。

5.黑色:主肾虚证、寒证、痛证、瘀血证、水饮证。

寒证、痛证、瘀血证由于肾阳虚衰,水饮不化,血行不畅,故面呈黑色。

眼眶周围发黑为痰饮证。

中医望闻问切四诊内容

中医理论认为,人本身具有天然完美的本性,但因现代都市生活方式和环境等因素,个体本性受到影响,疾病往往随之而来。

中医望闻问切视为中医治疗重要组成部分,主要涉及望、闻、问、切四诊,是中医诊断的核心方法。

中医望闻问切四诊着眼于全身的病变,通过对病人外表特征、言行举止、生活习惯、体质情况以及面容指征等进行观察,来正确诊断病因及病情,给出合理治疗方案,从而促进全面恢复。

一、望诊

中医望诊,也叫“科望”,是指在没有接触病人的前提下,通过对患者的身体外形、行为、肤色等的观察,判断其病情状况,了解其症状的起因。

如面部面色苍白、肢体活动不便、体形失调和口腔溃疡等都可以观察出病人的病情及身体健康状况。

二、闻诊

中医闻诊是通过听取病人的描述及病人本人的言语,多是由病人口述病情得来,可以了解病人对病情描述准确与否、准确度,也可以清楚了解病人的病史。

三、问诊

中医问诊是指医生通过问病人问题,以调查病人的症状,并从中寻求诊断病因,了解病人的生活习惯、体质及病史等内容,以此加深医生对病人的了解。

四、切诊

中医切诊是指医生对病人的脉搏、舌象、腹部检查等把握病情,根据病人的脉搏、舌象进行比较分析,以此来诊断病情,针对不同的病症给出有效的治疗方案。

最后,中医望闻问切四诊融合了观察、闻及分析等多种技术,是中医诊断的核心方法,也是治疗疾病的基础。

望诊、闻诊、问诊和切诊是相辅相成的,在病情诊断和治疗中起着关键性的作用。

只有正确地应用望闻问切四诊,才能准确地掌握病人的病情,为病人提供更有效的服务。

中医望闻问切:患者神志萎靡(神斑),充沛(神旺),悒郁(肝瘸),倦怠(稗病),烦躁(热扰),昏冒(神伤),痴呆(神病),狂妄(心病)。

色泽黄赤(风热),青白黑(寒痈).浅白(失血),羹黄(诸虚),颧赤(虚损),深沉(病在内),浅浮(病在外),浊滞(久病),光泽(新病),如云彻散(病将愈),如雾搏聚(病渐进)耳肉厚润泽(肾阴足),肉薄干枯(肾阴亏),耳肿起(邪实),耳瘦削(正虚),耳肿痛(多火),耳薄黑(肾胜).耳轮焦千(下稍),耳轮甲错(血瘀)目清明(神足),晦暗(神短).白睛赤(肺火),白睛黄(湿热),目眦赤(心火),目眦白(血亏),闭目(病在阴),开目(病在阳),朦胧(热盛),时螟(衄血).混浊(湿府).干涩(爆瘸),目胞鲜明(痰恢).目胞晦暗(肾虚),全目赤肿(肝经风热).目窠微肿(水气).眼睑红肿(湿热),目窠内陷(藏气衰).睡时露睛(脾气损).睛突而喘(肺胀).颈肿眼突(枣胂),横目斜视(肝风内动).目睛微定(痰火内闭),目眶忽陷(气脱),睛定不转(神亡),戴眼反折(阳气将绝),两睛皆穆(阴气巳脱),目瞪直视、两目圈睁(重危)。

口唇探红(实热),淡红(虚寒).红赤焦干(热甚伤津),淡红而黑(寒甚).淡自(血虚),青润(寒极),青紫(癌血),撮口(痉病),口歪(风邪),口开(虚脱),口开气出不返(肺绝),开如鱼口不合(脾绝)齿牙齿润泽(津液内充),牙齿枯槁(精气内竭),齿垢(胃热),龈白(血虚).齿缝出血(肾火冲),竭),齿垢(胃热),龈白(血虚).齿缝出血(肾火冲),牙关紧闭、咬牙帖齿(风疾热极).梦中咬牙(积滞)。

鼻鼻赤(睥热),鼻黄(有湿),鼻白(气虚粜血),鼻头青(腹中痈),鼻头黑(有水气),鼻孔干燥,黑如烟煤(阳毒热探),鼻鼻孔滑黑(朋毒玲极),鼻孔渗血(血虚),鼻息鼾声(风热),鼻塞清涕(风寒).鼻塞浊涕(风热).浊涕腥臭(鼻渊)·鼻孔煽张(初风热),鼻煽喘汗(为肿绝)。

中医望闻问切四诊书写范文一、基本信息。

患者姓名:[姓名]性别:[性别]年龄:[年龄]职业:[职业]就诊日期:[具体日期]二、望诊。

1. 整体望诊。

刚一见到这位患者,就觉得他整个人的精神状态有点萎靡不振,就像霜打的茄子似的。

往那椅子上一坐,背还有点驼,缺乏那种年轻人该有的挺拔劲儿。

皮肤呢,有点发黄,不是那种健康的小麦色,倒有点像老照片的那种黄,透着一种虚弱的感觉。

2. 局部望诊。

面色:仔细瞧他的脸,面色萎黄中还带着点淡淡的青灰色,尤其是眼眶周围,就像被人轻轻打了一拳后的那种乌青,只不过颜色浅很多。

这面色在中医里可能暗示着气血不足,还有点寒邪内侵的迹象呢。

舌象:让患者伸出舌头,好家伙,舌头一伸出来,就像一幅“地图”。

舌苔厚腻,颜色白中泛黄,就像在舌面上铺了一层没搅匀的奶油,中间还有点剥脱,像被调皮的孩子挖走了一块。

舌尖有点红,这可能是心肺有热的表现,而舌苔厚腻呢,多半是脾胃运化不好,体内有湿气的信号。

三、闻诊。

1. 听声音。

患者说话声音比较低,有气无力的,就像刚跑完一场马拉松累得够呛似的。

而且声音有点沙哑,不是那种清亮的嗓音,听起来就感觉喉咙里像卡了一口痰,吐又吐不出来,咽又咽不下去。

这种声音在中医看来,可能是肺气不足,再加上体内有痰湿阻滞气道的缘故。

2. 嗅气味。

靠近患者的时候,能闻到他身上有一股淡淡的异味,不是那种汗臭味,而是一种有点像食物在胃里没消化好发酵的气味。

这让我一下子就想到他的脾胃可能不太好,食物积滞在体内,不能正常运化,才产生了这种奇怪的气味。

四、问诊。

1. 问寒热。

我就问他呀:“您觉得自己是怕冷呢,还是怕热啊?”患者回答说:“大夫,我特别怕冷,大夏天的别人都穿短袖,我还得穿个薄外套,稍微有点风就觉得冷得不行。

”这怕冷在中医里是阳气不足的表现,就像体内的小火炉火力不够,所以抵御不了外界的寒气。

2. 问汗。

又问他出汗的情况,他说:“我平时不怎么出汗,就算运动后也只是出一点点汗,而且汗是凉凉的。