德国鲁尔工业区改造的案例分析

- 格式:doc

- 大小:70.00 KB

- 文档页数:2

德国鲁尔区转型的成功案例

德国鲁尔区是资源型城市成功改造转型的经典案例。

经过多年的不断调整与改造,鲁尔区早已不是衰落的工业区,而是保持着继续发展的势头。

鲁尔工业区的保护观念强调产业景观的整体性,无论是已经沉寂的车间,还是斑驳的构筑,都被保存了下来。

目前,该地区已拥有200座博物馆、120家剧院、250个文化节以及100座音乐厅等。

曾经的废弃钢铁工厂成为了儿童与青少年的各种训练基地;昔日的厂区可以变成男女老少聚集的溜冰场;巨大的水泥构筑物原来存放炼钢用的焦煤,现在被改造成了一个攀岩训练场;原来可以容纳数百人同时冲澡的浴室如今改造成了埃森市一个舞蹈团练习舞蹈以及表演者的聚会场所。

如今,鲁尔工业区已从没落的工业区转型为“欧洲文化首都”,昔日烟囱林立的煤都向人们展示了一道道亮丽的文化风景线。

德国鲁尔区的改造对东北老工业基地振兴的启示论文报告题目:德国鲁尔区的改造对东北老工业基地振兴的启示摘要:本文通过对德国鲁尔区改造的分析,探讨其对东北老工业基地振兴的启示。

本文共分为五个部分,分别介绍鲁尔区的历史背景、改造计划、产业发展、城市更新以及环境保护,剖析其改造经验对东北老工业基地的启示。

此外,本文还列举五个案例,对鲁尔区改造的相关问题进行更为深入的阐述和分析。

第一部分:历史背景鲁尔区是德国最具代表性的工业区之一,也是德国经济最为发达的区域之一。

20世纪初,该地区的钢铁、煤炭、化工等重工业占据了德国经济的主导地位,但随着煤炭、石油等资源的枯竭,工业部门逐渐衰落,鲁尔区也由此陷入困境。

为了摆脱困境,德国政府在上世纪90年代初开始进行了大规模的改造,实现了经济结构转型和城市更新。

第二部分:改造计划德国政府在改造鲁尔区时,采用了多项措施。

首先是重工业转型,即将传统的钢铁、煤炭、化工等产业转变为高科技产业和服务业。

其次是城市更新项目,包括住宅和商业区的改造以及公共设施的升级。

第三是环境保护,即开展环保工作,减少污染,改善生态环境。

第三部分:产业发展鲁尔区在重工业转型中十分成功,今天成为了德国最重要的高新技术产业中心之一。

其中包括信息技术、生命科学、能源技术等领域,为整个地区提供了新的经济增长点。

此外,该地区依托自身优势,还建设了多个研究中心和科技园区,吸引了大量的国际知名企业落户。

第四部分:城市更新鲁尔区的城市更新非常成功,十分注重民生、环保和文化建设,城市形象焕然一新。

为了提高居民的生活质量,政府对市容市貌进行了全面改善,公共设施得到了升级,街区和住宅区的规划和建设更加合理,文化设施和公共活动场所建设齐头并进。

第五部分:环境保护鲁尔区环境污染十分严重,政府高度重视环保工作,与企业合作,共同努力,实现了环境和经济的良性互动。

在环保工作中,政府采取了多项措施,包括清理土壤、整治污水、限制工业排放、推广绿色能源等等,取得了显著的效果。

经济视野Economic Vision 德国鲁尔区经济成功转型,旧工业改造成功,成为世界经济转型的典范,对于山西的经济转型有极为重要的借鉴意义。

通过德国鲁尔区多特蒙德市凤凰湖景观区(Phoenix See),凤凰西区(Phoenix West)旧工业区域成功改造的典型,来探寻我们希望的答案。

一、多特蒙德市凤凰湖和凤凰西区改造目标为振兴经济,推动城市转型,同时解决关闭工厂所带来的问题,2000 年多特蒙德市启动了“多特蒙德计划”。

凤凰旧工业区改造是这个转型计划的一部分,凤凰湖和凤凰西区是最大也是最重要的部分。

计划包括4 个方面目标:1.高科技企业,打造新的城市支柱产业。

2.增加就业人数,解决关闭旧厂带来的影响;3.更高层次的教育、人力资源开发。

4.改造城市旧区,将旧工业区改造成为新的生活场所和科技园,创造新的工作岗位。

二、凤凰湖改造过程及情况2000年4月13日 决议凤凰东区及凤凰湖区进行改造,2001年4月Hermannshuette 炼钢厂停业;2001年1月 开始城市建设发展的可行性研究调研(水域经济、环境承受能力 、遗址保护、可持续发展、土地测量管理等);2001年6月凤凰湖发展公司成立,该公司是多特市全资市属子公司;2002年2月起 钢厂拆解,在中国张家港组装再建,重新再利用;2003年7月进入水域规划法律程序;2004年4月 通过发展公司购进Thyssen Krupp 钢铁公司的整片场地;2005年6月水域建设规划得到批准;2005年9月开工奠基;2007年9月矿区安全工作的开始,最后的地上建筑拆解,地下建筑及地基的拆除,原煤气厂地面的重新开发;2009年4月科技工程建设的开始;2009年 设计工程开始;2009年7月建设工程(引流、街道、广场)开始;2009年 湖区南坡开始销售;2009年12月埃姆舍尔河向地面引流;2010年秋,造湖阶段正式由地下水供应湖水。

为了解决原有工业用地土壤严重污染的问题,项目在土地的整理过程中,挖掘了250万立方米的土壤与45万立方米的混凝土。

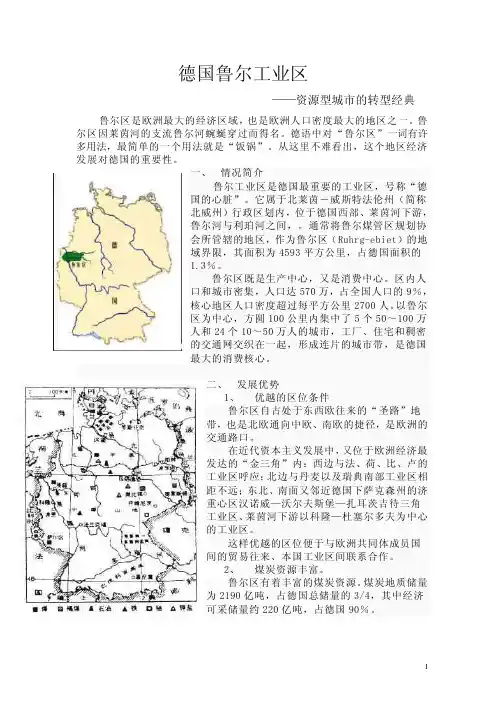

德国鲁尔工业区改造的案例分析————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:本科学生课程作业课程名称: 环境规划学院系:旅游学院专业: 人文地理与城乡规划年级: 13级规划姓名: 王妍学号: 1306040117成绩:评阅教师:刘晓霞时间: 2016年12月28日德国鲁尔工业区经济振兴对我国东北老工业基地改造的启示鲁尔区是欧洲最大的经济区域,也是欧洲人口密度最大的地区之一。

鲁尔区因莱茵河的支流鲁尔河蜿蜒穿过而得名。

德语中对“鲁尔区”一词有许多用法,最简单的一个用法就是“饭锅”。

从这里不难看出,这个地区经济发展对德国的重要性。

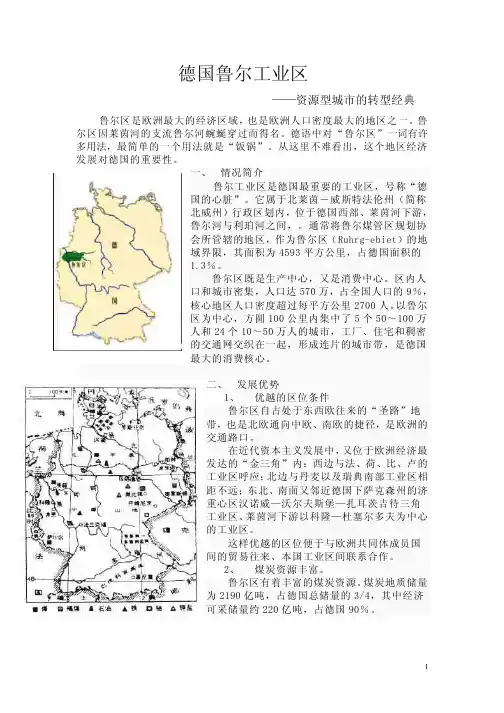

一、情况简介鲁尔工业区是德国最重要的工业区,号称“德国的心脏”。

它属于北莱茵-威斯特法伦州(简称北威州)行政区划内,位于德国西部、莱茵河下游,鲁尔河与利珀河之间。

通常将鲁尔煤管区规划协会所管辖的地区,作为鲁尔区(Ruhrg-ebiet)的地域界限,其面积为4593平方公里,占德国面积的1.3%。

鲁尔区既是生产中心,又是消费中心。

区内人口和城市密集,人口达570万,占全国人口的9%,核心地区人口密度超过每平方公里2700人。

以鲁尔区为中心,方圆100公里内集中了5个50~100万人和24个10~50万人的城市,工厂、住宅和稠密的交通网交织在一起,形成连片的城市带,是德国最大的消费核心。

二、发展优势2.1、优越的区位条件鲁尔区自古处于东西欧往来的“圣路”地带,也是北欧通向中欧、南欧的捷径,是欧洲的交通路口。

在近代资本主义发展中,又位于欧洲经济最发达的“金三角”内:西边与法、荷、比、卢的工业区呼应;北边与丹麦以及瑞典南部工业区相距不远;东北、南面又邻近德国下萨克森州的济重心区汉诺威—沃尔夫斯堡—扎耳茨吉待三角工业区、莱茵河下游以科隆—杜塞尔多夫为中心的工业区。

这样优越的区位便于与欧洲共同体成员国间的贸易往来、本国工业区间联系合作。

德国鲁尔区转型的成功案例德国鲁尔区,位于德国西部,是一个以工业为主导的地区。

在20世纪的大部分时间里,鲁尔区是德国最重要的煤炭和钢铁生产基地,是德国经济的支柱。

然而,随着国际市场的竞争加剧和环境问题的凸显,鲁尔区面临着巨大的转型挑战。

然而,通过政府、企业和社会各方的共同努力,鲁尔区成功实现了经济的多元化和可持续发展。

首先,鲁尔区的成功转型得益于政府的积极介入和支持。

政府制定了一系列的转型政策和措施,为企业提供了必要的支持和资金。

政府还鼓励企业转型升级,提供了各种优惠政策和税收减免。

同时,政府还推动了教育和技能培训的发展,为人才的培养提供了支持。

这些政府的举措为鲁尔区的转型提供了良好的环境和条件。

其次,鲁尔区的成功转型还得益于企业的积极参与和创新。

面对国际市场的竞争,鲁尔区的企业开始调整产业结构,加大对高科技产业的投入。

许多传统的煤炭和钢铁企业开始转型为清洁能源和高科技企业,积极参与绿色经济的发展。

企业不断进行技术创新和管理创新,提高产品的质量和竞争力。

同时,企业也积极开展国际合作,扩大市场份额,提高国际竞争力。

这些企业的努力为鲁尔区的经济转型提供了动力和支持。

此外,鲁尔区的成功转型还得益于社会各方的积极参与和合作。

鲁尔区的社会各界积极参与到转型的过程中,提供了宝贵的意见和建议。

社会组织和非政府组织也发挥了重要的作用,推动了环境保护和可持续发展的进程。

同时,鲁尔区的居民也积极响应转型的号召,逐渐改变了生活方式和消费习惯,为转型的成功提供了社会基础和动力。

这种全社会的共同努力和合作为鲁尔区的转型奠定了坚实的基础。

综上所述,德国鲁尔区的转型成功得益于政府、企业和社会各方的共同努力。

政府的政策支持为转型提供了环境和条件,企业的创新和合作为转型提供了动力,社会各界的参与为转型提供了基础和支持。

鲁尔区的转型经验为其他地区提供了宝贵的借鉴和启示。

在全球经济转型的背景下,鲁尔区的成功案例告诉我们,政府、企业和社会各方需要共同努力,积极推动转型,才能实现经济的多元化和可持续发展。

工业遗产城市更新典型案例一、德国鲁尔区。

1. 背景。

德国鲁尔区曾经是欧洲最大的工业区,以煤炭和钢铁产业闻名。

但是随着资源的枯竭和全球产业结构的调整,这里的传统工业走向衰落,城市面临着经济衰退、环境污染、人口流失等一大堆头疼的问题。

2. 更新措施。

产业转型:把以前的煤矿和钢铁厂改造成创意产业园区。

比如说埃森的关税同盟煤矿工业区,它现在是一个集艺术、设计、文化产业于一体的地方。

旧厂房变成了时尚的工作室、艺术展览厅,还有创意餐厅。

那些巨大的钢铁架构不再是冰冷的工业设施,而是充满艺术感的背景墙。

这里还保留了一些煤矿设施,做成工业遗产博物馆,游客可以坐着小火车下到矿井里去体验以前矿工的生活,这可太酷了。

环境治理:鲁尔区以前的天空总是灰蒙蒙的,河流也被污染得不成样子。

在更新过程中,他们大力治理环境,清理河道,种树造林。

现在的鲁尔区,蓝天白云下,绿树成荫,以前的工业废墟变成了美丽的公园。

像杜伊斯堡北部景观公园,以前是钢铁厂,现在是一个有湖泊、草地、树林的大公园,那些废旧的高炉就像巨大的雕塑一样立在公园里,孩子们在旁边的草坪上玩耍,这种对比真的很有趣。

3. 效果。

鲁尔区通过这些更新措施,成功地从一个衰落的工业区转型成一个充满活力的综合性区域。

吸引了大量的年轻人和创意人才,经济也开始复苏,旅游业也发展得红红火火。

二、上海杨浦滨江。

1. 背景。

上海杨浦滨江是中国近代工业的发祥地之一,有着众多的老厂房、码头和仓库。

随着城市的发展,这些工业遗产渐渐失去了原来的功能,而且还占据着宝贵的滨江地段。

2. 更新措施。

保留与再利用:他们没有把这些老建筑一股脑儿拆掉,而是保留了那些有特色的厂房和仓库的外立面,在内部进行改造。

比如杨树浦水厂,这可是个百年老厂,它的英式建筑风格特别漂亮。

现在水厂还在正常运营,同时它的一部分空间被改造成了工业文明展示馆,游客可以在这里了解上海的供水历史。

还有上海国际时尚中心,以前是十七棉纺织厂,现在变成了时尚的购物中心和秀场。

工厂周边互动景观案例一、德国鲁尔区的蒂森克虏伯钢铁厂遗址景观改造。

1. 背景。

鲁尔区以前可是德国的工业心脏地带,蒂森克虏伯钢铁厂那是超级大的工厂。

但后来随着产业结构调整,钢铁厂慢慢不行了。

不过人家可没让这块地就这么荒着。

2. 互动景观打造。

创意游乐设施。

他们把一些废旧的钢铁设备改造成了超级酷的游乐设施。

比如说,那些巨大的钢铁管道被改造成了儿童滑梯,小朋友们从钢铁管道里滑下来,就像在钢铁巨兽的身体里穿梭一样。

这就像把工厂以前那种冰冷的钢铁变成了充满欢乐的玩具。

艺术展示与互动。

艺术家们在工厂遗址上创作了很多大型的钢铁雕塑。

这些雕塑可不是只能看不能摸的那种,游客可以在雕塑之间穿梭,还能在特定的区域给雕塑涂鸦。

就像是和艺术家一起完成作品一样,让普通人也能成为艺术创作的一部分。

露天剧场。

3. 效果。

这个地方现在成了当地人和游客都爱去的地方。

它不仅让工厂遗址重新焕发生机,还让人们对这个地区的工业历史有了新的认识,大家在游玩互动的过程中,也记住了鲁尔区的工业辉煌。

二、国内成都东郊记忆(原红光电子管厂)1. 背景。

红光电子管厂在成都那也是老资格的工厂了。

后来工厂转型,这片地方就被打造成了创意产业园区,周边的互动景观也做得特别棒。

2. 互动景观打造。

音乐互动广场。

在园区里有一个音乐互动广场。

广场上有一些特制的音乐装置,比如说那种踩上去就会发出不同音符的地砖。

白天的时候,游客和周边的居民可以在广场上自由地走动,踩出自己的音乐旋律。

到了晚上,还有一些音乐爱好者会带着自己的乐器来这里,和这些装置一起搞即兴演奏会,就像一场大派对。

火车创意街区。

他们保留了工厂以前的铁轨和一列老火车。

这列火车被改造成了一个创意小集市。

游客可以走进火车车厢里,去购买那些有创意的小玩意儿,像手工制作的饰品、具有成都特色的文创产品等。

而且火车周围的铁轨区域也成了大家拍照打卡的好地方,你经常能看到年轻人在铁轨上摆出各种搞怪的姿势拍照。

科技互动体验区。

先污染后治理的案例德国鲁尔工业区是世界上重要的工业区之一。

在20世纪50年代,鲁尔工业区由于廉价石油的竞争,经济受到严重影响,大批工厂破产,数十万人失业,工业污染严重。

自60年代开始,德国推出了“制定有利于可持续发展的实施战略规划”,主要围绕产业转型升级、创新能力培育与新兴产业培育等方面展开。

传统产业重在转型升级。

传统工业转型升级的核心在于以什么样的技术和方式生产产品和提供服务。

鲁尔工业区推动传统产业升级的策略,一是增进规模经济性,尽可能采取最有效率的技术降低成本。

比如,蒂森克虏伯钢铁公司对鲁尔最大的杜伊斯堡钢铁生产联合体进行了根本性技术改造投资,包括2007年建成当时世界上最大的顶吹炉、升级热带连轧系统等。

二是从投资于扩大产能到投资于在其他国家和地区制造生产设备,延展生产经营的领域。

三是聚焦于生产专业性的高附加值的产品,包括产业链下游客户需要的产品。

科技创新能力的培育,作用关键。

从1960年开始,鲁尔地区在多特蒙德、杜伊斯堡等城市陆续建立了多特蒙德大学等22所高等院校,成为欧洲高校密度最大的地区。

2015年,有超过22万学生在鲁尔工业区的大学和技术学校读书。

同期,还建立了许多研究所、跨学科的研究中心和促进技术转化的科技中心。

这些教育和研发机构的建立,培养了创新人才,加强了鲁尔与其他地区在技术交流方面的联系,厚植了创新的土壤,有力地推动了鲁尔工业区的转型发展。

大力培育新兴产业,调优产业结构。

鲁尔工业区将极具发展潜力的高新技术产业和第三产业作为发展重点,以此来提高区域产业的竞争力。

并规定,凡是生物技术、信息技术等新兴产业到北威州落户,将给予大型企业投资者28%、小型企业投资者18%的经济补贴。

在强有力的优惠政策扶持下,生物医药、信息技术、环保技术、文化旅游等新兴产业取代煤钢行业成为北威州的支柱产业。

鲁尔工业区经济结构得到明显的调整、充实和提升,第三产业部门比重大幅提高。

本科学生课程作业课程名称:环境规划学院系:旅游学院专业:人文地理与城乡规划年级: 13级规划*名:**学号: ********** 成绩:评阅教师:刘晓霞时间: 2016年12月28日德国鲁尔工业区经济振兴对我国东北老工业基地改造的启示鲁尔区是欧洲最大的经济区域,也是欧洲人口密度最大的地区之一。

鲁尔区因莱茵河的支流鲁尔河蜿蜒穿过而得名。

德语中对“鲁尔区”一词有许多用法,最简单的一个用法就是“饭锅”。

从这里不难看出,这个地区经济发展对德国的重要性。

一、情况简介鲁尔工业区是德国最重要的工业区,号称“德国的心脏”。

它属于北莱茵-威斯特法伦州(简称北威州)行政区划内,位于德国西部、莱茵河下游,鲁尔河与利珀河之间。

通常将鲁尔煤管区规划协会所管辖的地区,作为鲁尔区(Ruhrg-ebiet)的地域界限,其面积为4593平方公里,占德国面积的1.3%。

鲁尔区既是生产中心,又是消费中心。

区内人口和城市密集,人口达570万,占全国人口的9%,核心地区人口密度超过每平方公里2700人。

以鲁尔区为中心,方圆100公里内集中了5个50~100万人和24个10~50万人的城市,工厂、住宅和稠密的交通网交织在一起,形成连片的城市带,是德国最大的消费核心。

二、发展优势2.1、优越的区位条件鲁尔区自古处于东西欧往来的“圣路”地带,也是北欧通向中欧、南欧的捷径,是欧洲的交通路口。

在近代资本主义发展中,又位于欧洲经济最发达的“金三角”内:西边与法、荷、比、卢的工业区呼应;北边与丹麦以及瑞典南部工业区相距不远;东北、南面又邻近德国下萨克森州的济重心区汉诺威—沃尔夫斯堡—扎耳茨吉待三角工业区、莱茵河下游以科隆—杜塞尔多夫为中心的工业区。

这样优越的区位便于与欧洲共同体成员国间的贸易往来、本国工业区间联系合作。

2.2、煤炭资源丰富鲁尔区有着丰富的煤炭资源。

煤炭地质储量为2190亿吨,占德国总储量的3/4,其中经济可采储量约220亿吨,占德国90%。

德国鲁尔工业区曾经是德国和欧洲,乃至整个世界最为重要的工业区之一,它形成于19世纪中叶,是德国参加的两次世界大战重要的物质基础,战后又为德国经济的腾飞起到了举足轻重的作用。

鲁尔区因莱茵河的支流鲁尔河蜿蜒穿过而得名,位于德国西部,莱茵河下游,鲁尔河与利珀河之间,邻近法国、荷兰、比利时、丹麦、瑞典等欧洲经济最发达国家,面积4593平方公里,人口570万。

鲁尔区虽属内陆,但区内有莱茵河、鲁尔河、利珀河和埃姆斯河,总长达425公里,大小河港众多,加上莱茵河通海航运,使得它与沿海地区同样具有廉价运费条件。

19世纪上半叶,鲁尔区开始大规模开采煤矿和生产钢铁,迅速发展成为世界上最著名的重工业区和最大的传统工业区。

但到了二战后,当时已经历经百年的鲁尔工业区在新一轮产业革命浪潮冲击下,爆发了煤业危机和钢铁危机,原有以重工业为基础的经济结构也因资源的日益枯竭已经变得不可持续,大量工厂停业,工人失业,鲁尔区深陷低谷。

德国政府从60年代末开始着手鲁尔区的产业结构调整和升级改造。

主要分为三个阶段,以下结合公关心理学相关知识进行依次介绍.第一个阶段为20世纪60年代:这个阶段主要是对传统的重工业进行清理改造,对生产成本高、机械化水平低、生产效率差的企业进行关、停、并、转。

我们知道,传统行业多为劳动力密集型行业,对这些行业的清理,涉及的产业工人人数众多,还有许多工人来自于同一家庭,一旦工人大量失业,家庭日常生活得不到基本的保障,就容易造成社会动荡。

而对传统行业的清理又不得不进行下去,传统行业的衰弱已成必然。

德国政府深知公众心理,采取了几个方面措施:1.政府对大企业的改革采取基本稳定的政策,尽量实行渐进式改革,谨慎对待大企业的破产,企业越大,意味着对社会、对公众的影响越大,政府就越谨慎。

2.政府为所有公民提供社会保障,为民众提供基本生活保障,涵盖养老、医疗、失业救济等,在民众与可能面临的危机之间建立起一道屏障。

一旦有工人失业,不至于过多影响日常生活水平,公众因此能够更加理解和支持政府改革的行为。

后工业景观·概念后工业景观 (Post-Industrial Landscape是指“工业之后的景观” 。

基本含义是用景观设计的方法对工业废弃地进行改造、重组与再生,使之成为具有全新功能和场所精神的新景观。

不仅如此,新建的景观必须延续场地原先的文脉, 场地的工业元素和工业特质需以某种方式得以保留或再生, 绝不是彻底拆毁或全盘重建。

景观设计在整个后工业社会重建过程中的地位极其重要,应该替代建筑、道路和地下管线等基础设施成为场地的催化剂,不仅可以实现工业景观的复兴,还应该可以刺激周边地区的再发展。

后工业景观·范畴后工业景观的产生与发展一直与城市的发展密切相关 , 首先,正是由于人类对自然资源尤其是不可再生资源如煤炭、石油等的不断需求和攫取造成了资源地区的枯竭并直接导致了大量矿区废弃地的产生。

于是有关矿区生态恢复的课题也应运而生,矿区生态恢复景观与恢复生态学是密不可分的。

例如辽宁阜新的海州露天矿恢复改造项目等;接着,随着工业化程度的不断加剧,工业化促进了城市化,产生了很多城市问题, 城市工业废弃地的出现也促生了众多的城市后工业景观重建项目。

按照对象的不同和尺度的大小,大致可分为后工业城市再生、工业遗产的保护与再利用、旧工业建筑的再利用 (创意产业园模式、后工业景观设计等,涉及到的学科包括城市规划与设计、遗产保护、建筑设计、景观设计和环境艺术等,涉及案例如获得 2008年联合国人居环境奖的沈阳铁西区的景观复兴、广州中山岐江公园、南京的创意东八区等。

进一步细分,后工业景观设计则又包括后工业公园、后工业广场、后工业艺术社区、后工业小区等,例如上海世博会整个就是一个后工业公园,其中的都市最佳实践区广场就是典型的后工业广场,后工业艺术社区在北美的最成功案例则是加拿大的格兰威尔岛,而天津万科的水晶城是后工业小区的代表。

最后,工业化、城市化的结果是工业和生活垃圾不断增多,城市逐渐被垃圾包围,原先处于较偏远地段的垃圾填埋场越来越接近城市中心,在另外开辟新的垃圾处理地之前,对这些特殊地块的景观处理已摆上日程,很显然,环保学的相关知识会有所涉及。

后工业景观是用景观设计的途径来进行工业废弃地的改造,是在秉承工业景观的基础上将衰败的工业废弃场地改造成为具有多重含义的景观。

鲁尔工业区德国鲁尔工业区是世界重要的工业区,在德国经济中具有举足轻重的地位。

二战以后,一些来煤工业起家的老工业区严重衰退,但鲁尔区仍保持较强的的生命力,与具不断周整经済结构与部门结构分不开。

这也为其他传统工业城市的可持发展提供了很好的借鉴。

改造原因及背景:1)鲁尔区经済受到严重影响。

原本以生产媒和钢铁为主,20世纪60、70年代,由于廉价石油的亮争,这里先后遭遇“煤炭危机”和“钢铁危机”。

2)德国政府拆除资金不足。

矿区以采煤、钢铁、媒化工、重型机械为主的重型工业经济结构遭到破坏。

主导产业袁落、工厂关闭、失业剧增、高达十层楼的弃置厂房和停转的机器设备举目皆是,等待着“关、停、并、转”的命运3)资源递减与产业经济增长和需求之间不平衡4)环境质量下降和生态恶化与人居环境改善的后相触滞后相抵触5)失业人口的增加和社会稳定相矛盾对此,德国政府采取因地制宜的经济政策,通过产业结构的调整,在对老工业区的改造方面走出了一条新路。

通过经济结构变化和产业转型,使鲁尔区的经济再造辉煌。

鲁尔区改造可分为3个阶段:第一阶段为上世纪60年代。

采取的主要措施有:制订调整产业结构的指导方案,通过提供优惠政策和财政补贴对传统产业进行清理改造,并投入大量资金来改善当地的交通基础设施、兴建和扩建高校和科研机构、集中整治土地,为下一步的发展奠定基础。

第二阶段为70年代。

在继续加大第一阶段改善基础设施和矿冶工业现代化的同时,重点通过提供经济和技术方面的援助,逐步在当地发展新兴产业,以掌握结构调整的主动权。

第三阶段为80年代至今。

德国联邦和各级地方政府充分发挥鲁尔区内不同地区的区域优势,形成各具特色的优势行业,实现产业结构的多样化。

改造后的鲁尔新区,是一个在完好保存原有景观的前提下,发展为融迹观赏、旅游度假、文化娱乐、科学展览、体育锻炼、培训教育、商贸购物和市民宜居等于体的区域。

德国鲁尔工业区

——资源型城市的转型经典

08城市规划0841502014 杨青青

为了应对生产结构单一、煤炭的能源地位下降、

世界性钢铁过剩、新技术革命的冲击导致的“煤炭

危机”和“钢铁危机”,北威政府出台了一系列措

施进行鲁尔区的经济转型和产业改革,主要有以下

几个方面:

1、调整改造传统工业,加大开放力度,吸引新兴产

业投资,充实区域产业结构。

○1对传统的老矿区进行清理整顿:关、停、并、

转那些生产成本高、机械化水平低、生产效率差的

煤矿企业,集中到盈利多和机械化水平高的大型企

业中去,更新设备和技术改造,调整产品结构和提

高产品技术含量。

对其他大型企业采取了稳定改造

的政策,以避免社会动荡。

○2改善鲁尔区的投资环境,鼓励新兴工业迁入鲁尔区,优化发展这些新兴工业加入的有利条件:劳力充足,交通便利,及巨大的消费市场。

鲁尔区在产业结构调整的过程中,十分重视扶持那些有创新能力的中小企业,不断加大对中小企业科研和开发的支持力度。

政府制定了鼓励向中小科技企业进行风险投资的计划以及联合研究和创新网络计划,促进和加强中小企业与科研机构的合作。

中小企业凭借自身较强的应变能力,在发展壮大的同时,也为安置鲁尔区转型过程中出现的大量失业人员做出了巨大贡献。

目前,80%的劳动力在中小企业就业,中小企业被称为德国经济的“脊梁”。

2、完善交通运输网,推动区域综合开发

鲁尔区煤管协会在1968-1973年进行了交通规划中提出,有计划地对现有的线路进行技术改造,发展区内快车线。

依照规划修建了鲁尔区波恩-科隆-杜塞尔多夫-多特蒙德、科隆-伍佩尔塔尔-多特蒙德两条高速公路。

区内架起了高架铁道,为解决了铁路公路交叉引起的矛盾,发挥了很高的效能。

鲁尔区在水运优势的基础上搞好水陆联运,加速南北向交通线路的建设,组成统一的运输系统,把全区彼此分隔的工业区和城市紧密地衔接起来,对全区的综合开发起了极其重要的先行作用。

3、科研与实践相结合,将科技优势转化为生产力

○1加强科研界与经济界的合作。

从多特蒙德、经过波鸿、埃森、哈根直到杜伊斯堡建立一条横贯全区的"技术之路",把区内的经济中心和研究中心联系起来,以加快科研成果的应用,并建立"鲁尔区风险资本基金会"和新技术服务公司,为新技术企业提供资金和咨询。

○2改革传统教育,创立新兴学科,并把高等院校的教育于本地区经济发

展相结合,州政府试图将鲁尔区建成"欧洲高等院校区"。

现鲁尔区拥有15所高等院校,14万多大学生,其中对区域经济有重要影响的理工科和经济专业学生占总数的63.5%,比全国高12个百分点。

4、完善环境管理和基础设施建设,重塑田园都市风光

州政府投资设立环境保护机构,颁布环境保护法令,统一规划整顿园区环境问题。

○1解决河流、大气污染问题。

建立了完整的供水系统:在鲁尔河面上先后建立起4个蓄水库,108个澄清池,净化污水;又在埃姆舍河口设立微生物净水站,所以至今尚未发生过污水危害居民健康的状况。

鲁尔河水利先进的工程设备除了能解决水污染问题外,还具有蓄水拦洪、发电、旅游等多种用途。

另外,全区的烟囱自动报警系统已全部建起,各工厂都建立了回收有害气体及灰尘的装置,使大气污染得到了有效的控制。

○2在区域总体规划中制定了营造"绿色空间"的计划。

全区进行了大规模的植树造林。

目前,区内共有绿地面积约75 000 hm2,平均每个居民130 m2(1968年鲁尔核心地区这一指标只有18 m2),大小公园3 000多个,整个矿区绿荫环抱,一派田园风光。

20世纪60年代提出的"鲁尔河上空蔚蓝色的天空"早已成为现实,鲁尔区所在的北威州拥有 1 600多家环保企业,成为欧洲领先的环保技术中心。

历史工业遗产被大量利用。

位于埃森名为“关税联盟”的煤矿工厂如今已成为鲁尔区“工业文化旅游”的重要一站。

这个建于上世纪20年代,曾被誉为“世界上最现代、最漂亮的矿厂”于2001年被联合国列为文化遗产。

位于奥伯豪森的天然气储备厂建于1929年,这个高近120米、直径近70米的钢铁圆柱形建筑曾号称是欧洲最大的天然气储备厂。

如今,这里已被改造成展览馆,成为奥伯豪森市的标志性建筑。

从1994年起,这个展览馆已经举办过从现代艺术到科技、体育等各个领域的展览,每年吸引10万以上的人前来观看。

在鲁尔区的波鸿市,昔日钢铁厂改造的“世纪剧院”里,锈迹斑斑的舞台几乎被无数的鲜花完全覆盖,整个剧场弥漫着百合的香味。

这里即将上演的是一名比利时剧作家创作的反映人类生死转化思索的现代剧。

鲁尔区以矿业和重工业闻名,是德国发动两次世界大战的物质基地,也成为二战中盟军轰炸的重点。

战后重建的鲁尔区又在西德经济起飞过程中发挥重要作用,工业产值一度占全国四成。

不过,当德国经济开始向机械制造业、高科技产业转型时,以传统工业为主的鲁尔区江河日下,留下的是一度高达40%的失业率,和大片空置的厂房。

经过多年的不断调整与改造,鲁尔区早已不是一个衰落的工业区,而恰恰相反正保持继续发展的势头,取得了举世瞩目的成绩,也是资源型城市成功改造转型的经典案例。