欧洲城市典型案例分析

- 格式:ppt

- 大小:4.69 MB

- 文档页数:11

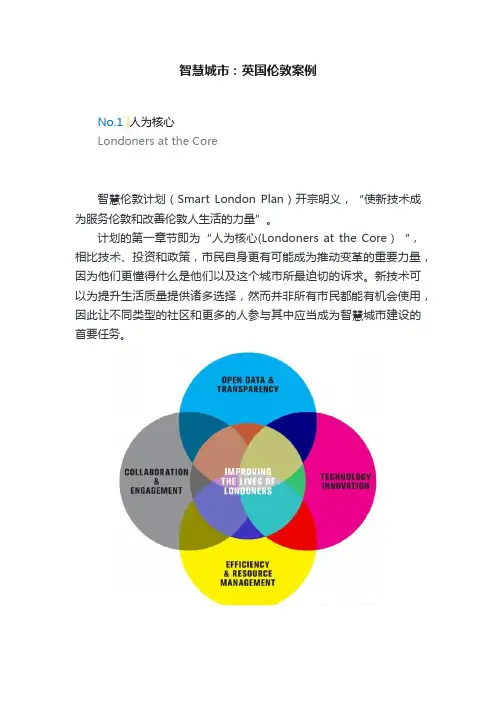

智慧城市:英国伦敦案例No.1|人为核心Londoners at the Core智慧伦敦计划(Smart London Plan)开宗明义,“使新技术成为服务伦敦和改善伦敦人生活的力量”。

计划的第一章节即为“人为核心(Londoners at the Core)“,相比技术、投资和政策,市民自身更有可能成为推动变革的重要力量,因为他们更懂得什么是他们以及这个城市所最迫切的诉求。

新技术可以为提升生活质量提供诸多选择,然而并非所有市民都能有机会使用,因此让不同类型的社区和更多的人参与其中应当成为智慧城市建设的首要任务。

基于这个目标,大伦敦政府(Greater London Authority)开发了“对话伦敦(Talk London)”网上社区,包括在线讨论、投票、问答、调查等,话题广泛,从私人租赁市场到大型货车周围骑自行车的安全性问题。

该过程使伦敦市民参与到政府决策中,使得政府所制定的政策更有效且切实反映现实需求。

与之相配合的是“伦敦数据储存库(London Datastore)'和“伦敦面板(London Dashboard)”,前者公开了500套伦敦市的相关数据,后者在数据的基础上进行可视化处理,以图表等形式使公众直观地能读出数据所反映的问题。

此外,为进一步推进智能技术的公众参与度,市政府还着力发起了一系列的项目,诸如,建立一个名为“科技城市协会(Tech City Institute)'机构专门组织公众聚在一起讨论新技术对城市冲击等论题;由“市长基金会(The Mayor's Fund)'发起了“科技城市之星(Tech City Star)”,该项目面向伦敦的年轻人,意图培养未来技术革新方面的新秀和领军人物;以及面向年轻的低技能劳工的数字技术培训计划,意图降低16-24岁年龄段的失业率,等等。

No.2|数据开放With Access to Open Data对公众开放关于市场需求、消费、服务、市场/政府运作等方面的数据将有助于伦敦提高执政的透明度、促进效率以及为技术革新创造更大的可能性,企业和市民将容易与政府一同合力开发出能促进城市良性发展的方法和技术。

西提岛法国国家图书馆基地街区设计背景战后法国城市的重建过程中,巴黎是典型的代表和特殊的案例。

巴黎城市不仅在向外蔓延和扩张,密集的城市中心也在不断地更新和加密。

塞纳河特殊的地理位置,使得它成为了巴黎城市建设真正的动脉。

巴黎和塞纳河的关系随着时间发展的变化体现了塞纳河这条空间纽带的重要性,曾经从城市中驱逐出境的水又找回了它的地位。

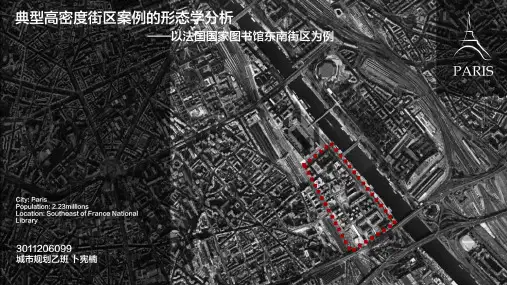

区位分析基地位于巴黎十三区最东部,塞纳河左岸。

法国国家图书馆位于其西北。

巴黎十三区是一个以意大利广场为中心放射性路网的片区;同时也是巴黎最大的华人区之一。

调研地块位置:巴黎⼗十三区法国国家图书馆东南街区。

法国国家图书馆东南部街区⾪隶属于法国⼗十三区,⼗十三区是巴黎主要的唐⼈人街之⼀一,位于塞纳河左岸。

功能定位:地块南部是⾼高等教育机构。

周围则有⽂文化娱乐⽤用地(以出版社、杂志社为主)以及部分配套商业。

形成了以法国国家图书馆、芝加哥⼤大学巴黎中⼼心、巴黎第七⼤大学为引导的休闲⽂文化教育地区。

基地图底关系⽰示意图基地⽤用地性质⽰示意图地块的交通⼗十分发达,东侧为临塞纳河的Quai Panhard et Levassor 主干道,⻄西侧则是著名的Avenue de France。

基地内部路⺴⽹网呈⽅方格⺴⽹网状分布,能够便捷地到达各处。

同时⻄西侧、南侧各有铁路经过;⽕火⻋车站在⻄西北⾓角,南侧还有⽴立交桥。

街景地图整体鸟瞰-图片来自Google Earth空间布局分析滨河景观的渗透中心绿地 此地块的布局形式是传统的网格状街坊布局。

建筑密度较大,在地块的中心位置设计师建立了一个开敞的绿地。

由周围的住宅、商业、学校、出版社等等围合而成。

基地南侧的布局比较平均,建筑尺度类似;中间面粉厂改建的巴黎七大主教学楼和绿地部分较为开敞;北侧同南侧,密度较大。

基地的西北部是法国国家图书馆。

法国国家图书馆是一个由四个L型建筑围合而成的体量。

Rue EmileDurkheim道路的两侧建筑应。

肌理分析采取了方块建筑穿插街道的欧洲经典肌理布局方式。

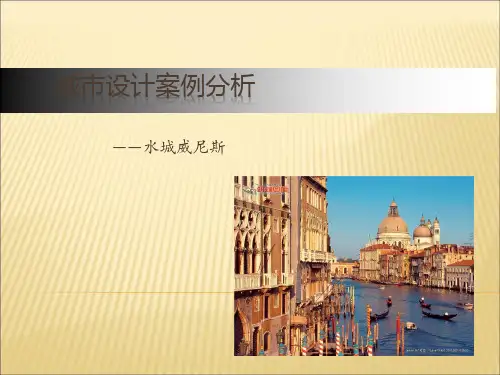

城市设计案例分析巴黎拉·德方斯区规划与实践刘霞(华中科技大学建筑与城市规划学院)摘要拉·德方斯从50多年前的郊区住宅区演变成今日欧洲最大商务办公区之一,其城市设计及实施过程是一部从艰难曲折走向成功辉煌的史篇。

它阐明了新区规划不可能由一张规划蓝图确定,应随着社会政治经济的变迁而不断更新调整,是一个逐渐生长互动的过程。

这对我们的城市设计,特别是CBD的规划和实践,非常具有指导意义。

关键词德方斯CBD 新区规划1拉·德方斯概况拉·德方斯从50多年前的郊区住宅区演变成今日欧洲最大商务办公区之一,其城市规划及实施过程是一部从艰难曲折走向成功辉煌的史篇。

德方斯位于法国巴黎西北塞纳河畔,距凯旋门5公里,与卢浮宫和星型广场在同一条东西轴线上。

出于改善巴黎老区住宅拥挤、交通不畅的现状,同时又必须完好地保护古城历史原貌这一考虑,在法国前总统戴高乐和继任者蓬皮杜的倡议下兴建了拉·德方斯新区。

这个新区的规划可追溯到1932年,那时塞纳省会搞了一个“设计竞赛”,对从星型广场到拉·德方斯一带的道路进行整治美化,使历史上形成的城市东西轴线得以进一步加强。

在1958年成立了“德方斯公共规划机构”,提出要把德方斯建设成为工作、居住和游乐等设施齐全的现代化的商业事务区,以作为公元2000年巴黎的“橱窗”。

1963年通过了第一个总体规划,包括东部事务区和西部公园区。

1962~1965年制订的《大巴黎区规划和整顿指导方案》中,德方斯区被定为巴黎市中心周围的九个副中心之一;全区规划用地750公顷,先期开发250公顷,其中商务区l 60公顷,公园区(以住宅区为主)90公顷。

并在此后的40多年里不断完善,80年代初已经基本建成。

现今已成为欧洲大陆最大的、新兴国际性商务办公区,世界著名、最成熟的CBD,这里聚集了法国一半以上的大企业总部。

3拉·德方斯规划●第一轮规划德方斯规划为2个片区,即商务办公区130公顷,公园区620公顷,在进行德方斯开发规划的第一轮草图期间,EPAD就开展了实质性工作,购买3土地,确立德方斯边界范围,1956年10月制定的德方斯第一轮规划草图中明确了德方斯建筑的功能、高度、和每栋建筑的面积。

李海龙引言国外生态城市典型案例分析瑞典斯德哥尔摩斯德哥尔摩曾是一个城市的低碳、生态、绿色发展是解决资源能源危机、空气污浊、水缓解生态环境恶化、应对气候变化等问题的重要途径。

国外很多国家都把建设生态城市作为公共政策来推动和污染严重,甚至不能在湖中游泳的工业引导城市发展,并积累了诸多成功经验。

我国很多城市城市,但经过一系列努力已成为世界著都不同程度地受到空气污染、资源短缺、交通拥堵等问年被欧洲经济学名的生态城市。

2007 题困扰,也存在看病难、就业难、房价高、环境差、食年被2010人智库评为全球宜居城市,品安全、缺乏特色等问题,亟需转型发展。

在国家可持委员会授予“欧洲绿色之都”称欧洲续发展和生态文明战略引导下,各地均提出建设生态城德哥尔摩在能源、交通、资源号。

斯市的发展目标,并在最近几年陆续开始了实质性建设,等领域均有突出表现。

回收利用特别是生态新城建设呈现出数量多、规模大、速度快的年在能源方面,该市自上世纪50 特点。

但由于理念、政策、技术、管理等方面尚未形成以来利用电加热系统逐步取代燃煤代系统的标准体系,部分项目存在理念和技术的偏差而受油锅炉为商业和住宅楼宇供热,和燃到专家和公众的质疑。

区的居民采用海水制冷系统调部分地为了解国外生态城市建设重点领域的主要做法,吸取建筑规范规定所有新建建筑节室温。

其成功经验,本文通过部分国外典型生态城市的研究,平/大使用量一次能源最 100千瓦时分析其建设特征,以期对国内生态城市建设提供借鉴。

推动既有公共建筑的节方米,并大力的用源利用要求60%能改造。

城市能源消费要来自能电量和20%的一次的家庭购买可再生能源。

该是有 12%源产生的电力,独立认证的由可再生能气可用于居民污水处理过程产生的沼做饭。

在交通方面,斯德哥尔摩通过一系列创新措施来实现绿色交通。

首先,在市中心建设功能混合的生态住区来减少出行需求,降低私家车使用;第二,通过改造街道来增加步行和自行车道,建设轨道交通,增加通勤公交运量,使每平方公里城市用地的步行和自行车道长公里,人均专用自行车道达到4度达到米;第三,在市中心易引起交通拥堵1欧元的通行税,的地区征收每天最高6高了拼车和非机动出行比例;第四,提力鼓励交通工具使用可再生能源,大1图瑞典斯德哥尔摩公共交通体系的公共交通利用可再生能源 75%目前产生的北京规划建设| ) 生态城市实践样本(之三话题服务设施,如学校、商店、办公、娱乐图2 英国North West Bicester生态城镇规划图电力、生物燃料和沼气,100%的公共汽车使用可再生能源,9%的私家车采用乙醇、沼气、混合动力电动或超低排放汽车。

国外旧改成功案例分析目录1. 欧州成功案例 (3)1.1 英国伦敦里维尔城改造案例分析 (3)1.1.1 背景概述 (4)1.1.2 改造方案设计 (5)1.1.3 改造成果及影响 (7)1.2 瑞士苏黎世旧城改造案例分析 (8)1.2.1 背景概述 (9)1.2.2 改造方案设计 (10)1.2.3 改造成果及影响 (11)1.3 法国巴黎马雷区改造案例分析 (13)1.3.1 背景概述 (14)1.3.2 改造方案设计 (15)1.3.3 改造成果及影响 (17)2. 美洲成功案例 (18)2.1 美国纽约下城酒吧街改造案例分析 (19)2.1.1 背景概述 (21)2.1.2 改造方案设计 (21)2.1.3 改造成果及影响 (23)2.2 巴西里约热内卢老城改造案例分析 (24)2.2.1 背景概述 (26)2.2.2 改造方案设计 (27)2.2.3 改造成果及影响 (28)2.3 墨西哥墨西哥城历史城中心改造案例分析 (29)2.3.1 背景概述 (30)2.3.2 改造方案设计 (32)2.3.3 改造成果及影响 (33)3. 亚洲成功案例 (34)3.1 韩国首尔兴京地区改造案例分析 (36)3.1.1 背景概述 (38)3.1.2 改造方案设计 (39)3.1.3 改造成果及影响 (40)3.2 新加坡莱佛士初创区改造案例分析 (41)3.2.1 背景概述 (43)3.2.2 改造方案设计 (44)3.2.3 改造成果及影响 (45)3.3 日本东京神田地区改造案例分析 (46)3.3.1 背景概述 (48)3.3.2 改造方案设计 (49)3.3.3 改造成果及影响 (50)4. 总结与展望 (52)4.1 国外旧改成功经验总结 (53)4.2 对中国旧改的启示 (54)4.3 未来发展展望 (55)1. 欧州成功案例汉堡市位于德国北部,是德国第二大城市和最重要的海港和最大的外贸中心、德国第二金融中心,同时是德国北部的经济和文化大都市,有着“世界桥城”的美称。

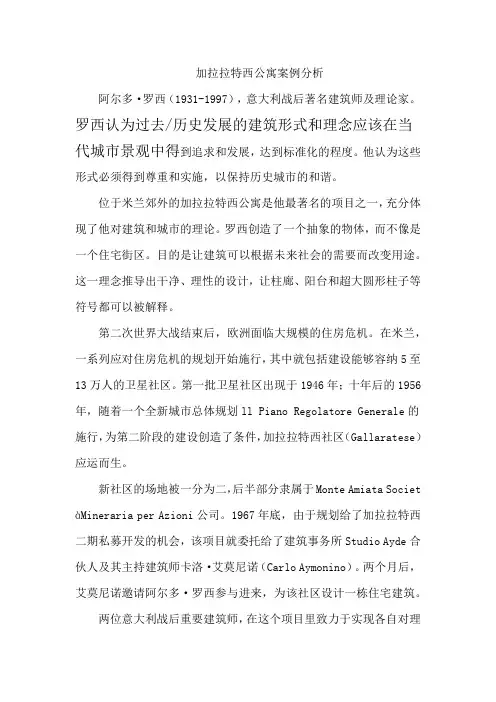

加拉拉特西公寓案例分析阿尔多·罗西(1931-1997),意大利战后著名建筑师及理论家。

罗西认为过去/历史发展的建筑形式和理念应该在当代城市景观中得到追求和发展,达到标准化的程度。

他认为这些形式必须得到尊重和实施,以保持历史城市的和谐。

位于米兰郊外的加拉拉特西公寓是他最著名的项目之一,充分体现了他对建筑和城市的理论。

罗西创造了一个抽象的物体,而不像是一个住宅街区。

目的是让建筑可以根据未来社会的需要而改变用途。

这一理念推导出干净、理性的设计,让柱廊、阳台和超大圆形柱子等符号都可以被解释。

第二次世界大战结束后,欧洲面临大规模的住房危机。

在米兰,一系列应对住房危机的规划开始施行,其中就包括建设能够容纳5至13万人的卫星社区。

第一批卫星社区出现于1946年;十年后的1956年,随着一个全新城市总体规划ll Piano Regolatore Generale的施行,为第二阶段的建设创造了条件,加拉拉特西社区(Gallaratese)应运而生。

新社区的场地被一分为二,后半部分隶属于Monte Amiata Societ àMineraria per Azioni公司。

1967年底,由于规划给了加拉拉特西二期私募开发的机会,该项目就委托给了建筑事务所Studio Ayde合伙人及其主持建筑师卡洛·艾莫尼诺(Carlo Aymonino)。

两个月后,艾莫尼诺邀请阿尔多·罗西参与进来,为该社区设计一栋住宅建筑。

两位意大利战后重要建筑师,在这个项目里致力于实现各自对理想社区的设想。

彼时,艾莫尼诺和罗西已经在城市研究和形态学领域树立起了自己的名声。

他们的兴趣不仅仅在于单独的建筑,还在于集合了一个正常运转的社会所需的所有不同元素的城市社区:住宅、商业、工业等等。

加拉拉特西公寓成为他们的一次机遇,将这些元素结合并实现一种全新的社区模式。

结果最终呈现在五栋建筑上:由艾莫尼诺设计的A1,A2,B及C 栋,以及由罗西设计、与B栋平行布置的D栋。

附件4国外城市水体综合整治案例一、英国伦敦泰晤士河(一)水环境问题分析泰晤士河全长402公里,流经伦敦市区,是英国的母亲河。

19世纪以来,随着工业革命的兴起,河流两岸人口激增,大量的工业废水、生活污水未经处理直排入河,沿岸垃圾随意堆放。

1858年,伦敦发生“大恶臭”事件,政府开始治理河流污染。

(二)治理思路及措施一是通过立法严格控制污染物排放。

20世纪60年代初,政府对入河排污做出了严格规定,企业废水必须达标排放,或纳入城市污水处理管网。

企业必须申请排污许可,并定期进行审核,未经许可不得排污。

定期检查,起诉、处罚违法违规排放等行为。

二是修建污水处理厂及配套管网。

1859年,伦敦启动污水管网建设,在南北两岸共修建七条支线管网并接入排污干渠,减轻了主城区河流污染,但并未进行处理,只是将污水转移到海洋。

19世纪末以来,伦敦市建设了数百座小型污水处理厂,并最终合并为几座大型污水处理厂。

1955年到1980年,流域污染物排污总量减少约90%,河水溶解氧浓度提升约10%。

三是从分散管理到综合管理。

自1955年起,逐步实施流域水资源水环境综合管理。

1963颁布了《水资源法》,成立了河流管理局,实施取用水许可制度,统一水资源配置。

1973年《水资源法》修订后,全流域200多个涉水管理单位合并成泰晤士河水务管理局,统一管理水处理、水产养殖、灌溉、畜牧、航运、防洪等工作,形成流域综合管理模式。

1989年,随着公共事业民营化改革,水务局转变为泰晤士河水务公司,承担供水、排水职能,不再承担防洪、排涝和污染控制职能;政府建立了专业化的监管体系,负责财务、水质监管等,实现了经营者和监管者的分离。

四是加大新技术的研究与利用。

早期的污水处理厂主要采用沉淀、消毒工艺,处理效果不明显。

20世纪五六十年代,研发采用了活性污泥法处理工艺,并对尾水进行深度处理,出水生化需氧量为5-10毫克/升,处理效果显著,成为水质改善的根本原因之一。

第1篇一、背景介绍德国作为欧洲的教育强国,其教育体系以严谨、全面和注重实践著称。

汉堡市作为德国的一个重要城市,其教育改革与实践在全球范围内都具有较高的影响力。

本文将以汉堡市的教育改革为例,分析德国教育的经典案例。

二、汉堡市教育改革背景1. 教育不平等问题在德国,教育不平等问题一直是社会关注的焦点。

一方面,德国的教育体系存在地域差异,城市与农村、富裕地区与贫困地区之间的教育资源分配不均;另一方面,家庭背景、社会经济地位等因素对学生的教育机会和成就产生较大影响。

2. 教育改革需求为了解决教育不平等问题,提高教育质量,德国政府和社会各界对教育改革提出了强烈需求。

汉堡市政府积极响应,于2004年启动了以“汉堡教育计划”(Hamburger Bildungsplan)为核心的教育改革。

三、汉堡市教育改革的主要内容1. 教育资源均衡配置汉堡市政府通过增加财政投入,加大对农村和贫困地区学校的支持力度,确保教育资源均衡配置。

具体措施包括:(1)加大对农村和贫困地区学校的财政补贴,改善学校硬件设施;(2)提高教师待遇,吸引优秀人才从事教育事业;(3)建立教育资源共享平台,促进城乡学校之间的交流与合作。

2. 教育公平机会汉堡市政府致力于为所有学生提供公平的教育机会,重点关注弱势群体。

具体措施包括:(1)实施“教育券”制度,减轻家庭经济负担;(2)建立特殊教育支持体系,关注有特殊需求的学生;(3)加强职业教育和培训,提高学生的就业竞争力。

3. 教育质量提升汉堡市政府将教育质量提升作为教育改革的重要目标,具体措施如下:(1)改革课程体系,注重培养学生的创新能力和实践能力;(2)加强教师培训,提高教师的专业素养;(3)建立教育评价体系,全面评估学生的学习成果。

四、汉堡市教育改革实践效果1. 教育不平等问题得到缓解通过教育资源均衡配置和教育公平机会的保障,汉堡市的教育不平等问题得到有效缓解。

数据显示,汉堡市农村和贫困地区学生的学业成绩逐渐提高,城乡学生之间的差距逐渐缩小。

国外生态城市建设典型案例分析报告一、引言生态城市建设是指通过科学规划和合理设计,以生态保护和可持续发展为目标,建设具有良好生态环境和高品质生活的城市。

本报告旨在通过分析国外典型案例,总结其成功经验,为我国生态城市建设提供借鉴和启示。

二、案例一:斯德哥尔摩,瑞典1. 基本情况斯德哥尔摩是瑞典的首都和最大城市,也是世界上最具生态城市特色的城市之一。

该城市拥有丰富的自然资源和独特的地理环境。

2. 成功经验(1)可持续交通:斯德哥尔摩积极推广公共交通工具的使用,并建设了完善的自行车道网络,鼓励居民使用环保交通方式。

(2)清洁能源:该城市大力发展清洁能源,减少对化石燃料的依赖,提高能源利用效率。

(3)绿色建筑:斯德哥尔摩鼓励采用绿色建筑技术,提倡节能减排和可持续发展理念。

(4)生态保护:城市中的绿地和湖泊得到有效保护,保持了良好的生态系统。

三、案例二:温哥华,加拿大1. 基本情况温哥华是加拿大不列颠哥伦比亚省的最大城市,也是世界著名的生态城市之一。

该城市拥有丰富的自然景观和多样的生态系统。

2. 成功经验(1)水资源管理:温哥华注重水资源的保护和管理,采用先进的水处理技术,实现水资源的循环利用。

(2)垃圾处理:该城市实行严格的垃圾分类和回收制度,最大限度地减少废弃物的产生和对环境的影响。

(3)可持续建筑:温哥华鼓励建设绿色建筑,采用可再生材料和节能技术,降低建筑对能源的消耗。

(4)城市绿化:城市中广泛种植各类植物,建设了大量的公园和绿地,提升了城市的生态环境质量。

四、案例三:芬兰赫尔辛基1. 基本情况赫尔辛基是芬兰的首都和最大城市,也是欧洲重要的生态城市之一。

该城市拥有丰富的森林资源和清澈的湖泊。

2. 成功经验(1)可持续交通:赫尔辛基大力发展公共交通,并推广电动汽车和自行车的使用,减少机动车污染。

(2)可再生能源:该城市积极发展可再生能源,特别是风能和太阳能,降低对传统能源的依赖。

(3)生态规划:赫尔辛基注重生态规划,合理布局城市建设,保护生态系统的完整性和稳定性。