学龄儿童功能性腹痛的个性分析

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:2

小儿功能性腹痛35例分析【摘要】目的:分析小儿功能性腹痛的发病原因、诊治方法,以达最佳治疗效果。

方法:对反复发作性腹痛、病程>3个月的患儿进行各项相关检查,排除器质性病因,对确诊病例,探析病因并采取个体化治疗干预。

结果:35例确诊患儿均为学龄前期与学龄期,留守儿童13例,占37.14%。

心理因素19例(51.42%),生活习惯不良16例(45.71%)。

性别比例无差别( p> 0.05)。

进行个体化的治疗干预后症状均改善及消失。

结论:儿童功能性腹痛多发于学龄前期及学龄期,与不良的生活习惯及心理因素有关,注意辩别诊断并及时予以个体化治疗干预可解除病痛。

【主题词】功能性腹痛诊断治疗我院2009年1月~2012年10月诊治了排除器质性病因且病程> 3个月的反复发作的腹痛患儿35例,分析如下。

1. 临床资料1.1 一般资料本组男,19例( 54.28%),女16例(45.71%);年龄3~14岁,平均年龄7.19岁。

其分布: 3~4岁9例(25.71%),5~6岁11例( 31.42%),7~8岁8例(22.85%),9~10岁6例(17.14%),11~14岁1例(2.85%)。

其中留守儿童13例( 37.14%)。

1.2 临床表现本组发作形式均有共同的特点:腹痛以上腹部和脐周为主,呈阵发性发作,常与精神压力、紧张刺激有关,持续时间数分钟至数十分钟,偶可达数日。

查体:29例患儿腹部平软,压痛点不明显,6例患儿左下腹可摸及条索状硬物(粪块)。

7~10岁患儿中有3例患儿症状发作时腹痛较剧,伴有呕吐、心慌、手足麻木,持续数十分钟。

其中1例症状严重,发作时呈蜷曲卧位,曾有一过性双目失明史,此3例均曾被诊断为“腹型癫痫”,予以抗癫痫治疗,效果不好。

5例患儿有明显便秘表现:2~3d排大便一次,质硬、量少。

12例患儿腹痛发作时伴有恶心、腹胀、厌食,腹痛多发生在三餐前、晨起上学、家长要求其做作业及弹琴等活动时,症状轻重程度不一,而在玩耍及从事自已所爱好的活动时则不发生腹痛。

儿童功能性腹痛儿童功能性腹痛是指在没有明确原因的情况下,持续或反复出现的腹痛症状。

功能性腹痛在儿童中非常常见,大约有10%的儿童会出现这种情况。

功能性腹痛通常开始于幼儿期,但也可能在青春期出现。

这种腹痛通常是在腹壁肌肉收缩或肠蠕动紊乱时引起的。

儿童并没有器质性疾病或结构异常,但腹部会感到紧张、酸痛、绞痛等不适感。

功能性腹痛的发作通常持续数分钟至数小时不等,但有时会延续到数天。

腹痛的发作频率也不一致,可能是几个星期或几个月才出现一次。

腹痛可以在任何时间发作,无论是在饭前、饭后、运动后还是休息时。

功能性腹痛会对儿童的正常生活造成一定的影响。

孩子可能会因为疼痛而无法参加体育课、社交活动或其他课外活动。

腹痛还可能导致孩子工作效果的下降,甚至影响到孩子的学习成绩。

功能性腹痛的确切原因目前并不清楚,但有几个因素被认为可能与其发生有关。

首先,家族史对功能性腹痛的发生有一定影响。

其次,压力和焦虑可能在腹痛的发生和加剧中扮演重要角色。

一些儿童可能也因为饮食、生活习惯或肠道菌群改变而出现腹痛。

对于功能性腹痛的治疗,首先需要排除其他器质性疾病。

如果医生通过详细询问病史、体检和必要的检查确认没有其他严重的病因时,可以初步确立功能性腹痛的诊断。

治疗功能性腹痛需要综合考虑各种因素。

首先,建立一个规律的生活方式和饮食习惯对于减少腹痛的发作非常重要。

孩子应该保持充足的睡眠,规律的饮食,避免摄入刺激性食物,如辣椒、咖啡、巧克力等。

此外,对于那些有焦虑和压力的孩子,心理支持和咨询可能是有效的。

药物治疗在功能性腹痛中也可以考虑。

常用的药物包括抗酸药、抗感染药和肠道功能调节药。

然而,对药物的使用应该谨慎,并且更多地依赖于医生的建议。

总之,功能性腹痛是一种常见的儿童疾病,早期诊断和综合治疗是减轻症状和提高生活质量的关键。

通过养成良好的生活习惯、合理饮食和心理支持,大多数儿童可以减少甚至消除腹痛的发作。

健脾理气法治疗小儿功能性腹痛总结5篇第1篇示例:功能性腹痛是小儿常见的疾病之一,症状表现为腹痛、胀气、食欲减退等,给孩子带来了很大的困扰。

传统中医认为功能性腹痛多与脾气虚弱有关,因此健脾理气法成为治疗这一疾病的常用方法。

今天我们就来总结一下健脾理气法治疗小儿功能性腹痛的要点。

首先是调理饮食。

小儿功能性腹痛多与饮食不当有关,因此在调理饮食方面应该注意以下几点:避免生冷油腻食物,多吃易于消化的清淡食物,适量摄入富含蛋白质、碳水化合物等营养素的食物,保证膳食的均衡。

还应细嚼慢咽,避免过食过饱,保持规律的饮食习惯,不吃辛辣刺激性食物等。

其次是调理生活作息。

小儿功能性腹痛与生活作息紊乱有一定关系,因此在调理生活作息方面需要注意:保证充足的睡眠时间,培养良好的睡眠习惯,避免熬夜等不良习惯。

适当参加体育锻炼,保持身体健康,增强免疫力,对于缓解功能性腹痛也有积极的作用。

再次是中药调理。

在中药调理方面,健脾理气法主要采用益气健脾、理气和中的中药方剂,如六君子汤、理中丸等。

这些中药能够补充脾气不足,调整气机运行,改善消化系统功能,从而缓解小儿功能性腹痛的症状。

但是在用药过程中应该遵医嘱,根据医生的建议用药,不可随意更改剂量或药物种类。

最后是心理调理。

小儿功能性腹痛与情绪变化、心理压力有一定关系,因此在心理调理方面需要注意:避免给孩子造成过大的心理压力,积极沟通,倾听孩子的心声,及时解决孩子的困扰,保持愉快的心情,从而有利于调整身体的阴阳平衡,缓解小儿功能性腹痛的症状。

健脾理气法治疗小儿功能性腹痛是一种有效的方法,但是在治疗过程中需要综合考虑饮食、生活作息、中药调理以及心理调理等多方面因素,全方位地进行干预,才能更好地缓解小儿功能性腹痛的症状,提高治疗效果。

最重要的是,家长应该注意耐心细致地照顾孩子,及时发现症状变化并及时就医,做好日常的护理工作,让孩子尽快康复,快乐成长。

第2篇示例:小儿功能性腹痛是指排除了器质性病变后仍然持续存在的一种腹痛症状。

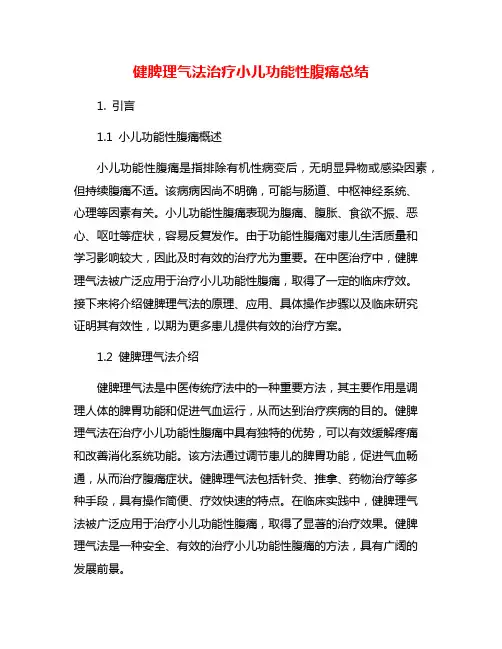

健脾理气法治疗小儿功能性腹痛总结1. 引言1.1 小儿功能性腹痛概述小儿功能性腹痛是指排除有机性病变后,无明显异物或感染因素,但持续腹痛不适。

该病病因尚不明确,可能与肠道、中枢神经系统、心理等因素有关。

小儿功能性腹痛表现为腹痛、腹胀、食欲不振、恶心、呕吐等症状,容易反复发作。

由于功能性腹痛对患儿生活质量和学习影响较大,因此及时有效的治疗尤为重要。

在中医治疗中,健脾理气法被广泛应用于治疗小儿功能性腹痛,取得了一定的临床疗效。

接下来将介绍健脾理气法的原理、应用、具体操作步骤以及临床研究证明其有效性,以期为更多患儿提供有效的治疗方案。

1.2 健脾理气法介绍健脾理气法是中医传统疗法中的一种重要方法,其主要作用是调理人体的脾胃功能和促进气血运行,从而达到治疗疾病的目的。

健脾理气法在治疗小儿功能性腹痛中具有独特的优势,可以有效缓解疼痛和改善消化系统功能。

该方法通过调节患儿的脾胃功能,促进气血畅通,从而治疗腹痛症状。

健脾理气法包括针灸、推拿、药物治疗等多种手段,具有操作简便、疗效快速的特点。

在临床实践中,健脾理气法被广泛应用于治疗小儿功能性腹痛,取得了显著的治疗效果。

健脾理气法是一种安全、有效的治疗小儿功能性腹痛的方法,具有广阔的发展前景。

2. 正文2.1 健脾理气法的原理健脾理气法的原理是基于中医理论中的脾胃理论和气机调畅理论。

根据中医理论,脾胃是人体消化吸收营养的重要器官,脾主运化水谷,气主运行四肢百骸。

健脾就是指调节脾胃功能,使其运化水谷,升清降浊,保持正常的消化吸收功能;而理气则是指调节气机畅通,使气血运行通畅,保持脏腑组织器官的正常功能。

健脾理气法通过调节脾胃功能和气机运行,达到改善小儿功能性腹痛的目的。

在中医理论中,认为小儿功能性腹痛与脾胃功能紊乱、气机阻滞、气血运行不畅有关。

因此健脾理气法主要通过调节脾胃功能,促进气机调畅,调和气血,达到舒筋活络,疏散瘀滞,消除腹痛的目的。

健脾理气法的原理是在中医理论的基础上,针对小儿功能性腹痛的病机病因进行综合分析,通过中药调理、推拿按摩、针灸等方法,促进体内脾胃功能和气机运行的调节,从而达到治疗小儿功能性腹痛的效果。

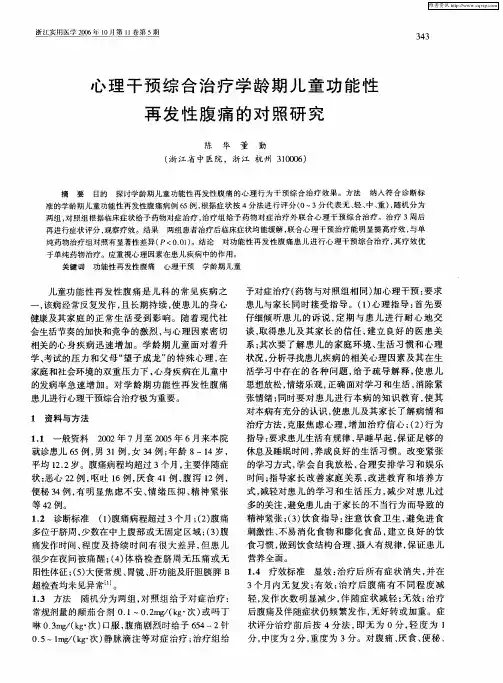

心理行为干预综合治疗学龄期儿童功能性再发性腹痛的应用体会【摘要】目的探讨心理行为干预综合治疗对学龄儿童功能性再发性腹痛的治疗作用。

方法选择功能性再发性腹痛患儿58例,随机分两组,对照组给予对症治疗:常规剂量的颠茄合剂0.1~0.2mg/(kg・次)口服,腹痛剧烈时给予654-2针0.5~1 mg/(kg・次)静脉滴注等对症治疗;治疗组给予对症治疗(药物与对照组相同),同时给予:(1)心理指导:分析寻找患儿疾病的相关心理因素及其在生活学习中存在的各种问题,给予疏导解释,消除紧张情绪;同时进行本病的知识教育,使其对本病有充分的认识,克服焦虑心理,增加治疗信心。

(2)行为指导:要求患儿生活有规律,养成良好的学习生活习惯和饮食习惯,指导家长改进教育和培养方式,避免由于家长的不当行为导致的精神紧张。

结果两组治疗有效率比较,治疗组显效率明显高于对照组,差异有显著统计学意义(P<0.01)。

结论心理干预、行为指导及配合药物综合治疗,能使患儿的人格心理特性得到改善,从而明显减轻功能性再发性腹痛的临床症状,提高疗效。

【关键词】儿童功能性腹痛心理行为干预儿童功能性再发性腹痛是儿科常见病,该病经常反复发作,且长期持续,使患儿的身心健康及其家庭的正常生活受到影响。

一般认为功能性胃肠疾患中心理因素和生理因素同样重要,再发性腹痛是生物、心理、社会等系统在多水平上交互作用的结果,因此对学龄儿童功能性再发性腹痛患儿进行心理行为干预综合治疗尤为重要。

1 资料与方法1.1 一般资料 2003年8月~2006年7月来金华市中心医院就诊患儿58例,男27例,女31例,年龄7~14岁,平均11.8岁。

腹痛病程均超过3个月,主要伴随症状:恶心17例,呕吐12例,厌食28例,腹泻9例,便秘25例,有明显焦虑不安,情绪抑郁,精神紧张等39例。

1.2 诊断标准[1](1)腹痛病程超过3个月;(2)腹痛多位于脐周,少数在中上腹或无固定区域;(3)腹痛发作时间、程度及持续时间有很大差异,但患儿很少在夜间痛醒;(4)体格检查脐周无压痛或无阳性体征;(5)大便常规、胃镜、肝功能及肝胆脾胰B超检查均未见异常。

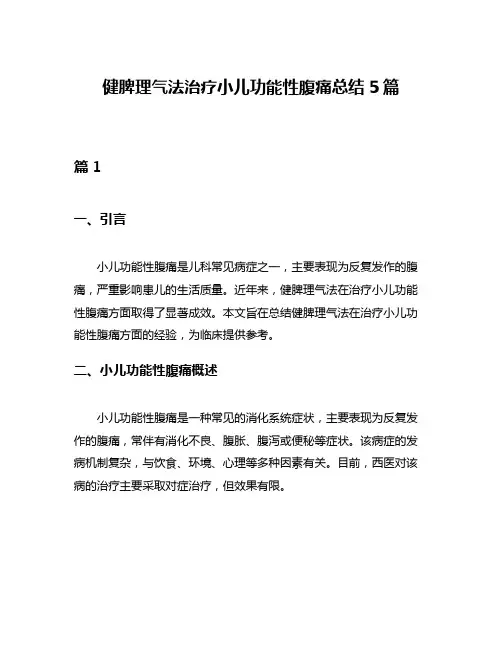

健脾理气法治疗小儿功能性腹痛总结5篇篇1一、引言小儿功能性腹痛是儿科常见病症之一,主要表现为反复发作的腹痛,严重影响患儿的生活质量。

近年来,健脾理气法在治疗小儿功能性腹痛方面取得了显著成效。

本文旨在总结健脾理气法在治疗小儿功能性腹痛方面的经验,为临床提供参考。

二、小儿功能性腹痛概述小儿功能性腹痛是一种常见的消化系统症状,主要表现为反复发作的腹痛,常伴有消化不良、腹胀、腹泻或便秘等症状。

该病症的发病机制复杂,与饮食、环境、心理等多种因素有关。

目前,西医对该病的治疗主要采取对症治疗,但效果有限。

三、健脾理气法的理论基础健脾理气法是中医学治疗脾胃疾病的一种重要方法。

中医认为,脾胃为后天之本,气血生化之源。

脾虚则运化无力,易导致气血不和,出现腹痛等症状。

因此,健脾理气法通过调理脾胃,恢复气血运行,达到治疗腹痛的目的。

四、健脾理气法的临床应用1. 药物治疗:选用具有健脾理气作用的中药,如党参、白术、陈皮、砂仁等,根据患儿的具体病情进行加减。

2. 针灸治疗:选取足三里、中脘、脾俞等穴位,进行针灸治疗,以调和气血,缓解腹痛。

3. 饮食调理:指导家长合理搭配饮食,避免过食生冷、油腻之品,多吃易消化、健脾的食物。

4. 心理疏导:对患儿进行心理疏导,减轻其焦虑、紧张情绪,有助于缓解疼痛。

五、治疗效果总结1. 总体效果:健脾理气法在治疗小儿功能性腹痛方面取得了显著成效,能有效缓解腹痛,改善消化功能,提高患儿的生活质量。

2. 疗效评估:根据患儿的腹痛程度、频率及持续时间等指标进行评估,结果显示治疗后多数患儿症状得到明显改善。

3. 安全性评估:健脾理气法治疗小儿功能性腹痛无明显副作用,安全性较高。

六、讨论1. 健脾理气法在治疗小儿功能性腹痛方面具有显著优势,通过调理脾胃,恢复气血运行,达到治疗腹痛的目的。

2. 药物治疗、针灸治疗、饮食调理及心理疏导等多种治疗手段相结合,可提高治疗效果。

3. 针对不同患儿的病情,需灵活调整治疗方案,做到个体化治疗。

香砂六君子汤加减治疗儿童功能性腹痛临床观察背景儿童功能性腹痛是一种顽固性疾病,其特征是反复发作的腹痛或不适感,没有明显的腹部病变,通常伴随着腹泻、便秘、恶心、烦躁等症状。

由于功能性腹痛不会引起肠黏膜炎症,因此传统药物治疗仅能缓解其症状,而不能根治。

在中医方面,有一种治疗功能性腹痛的方剂,名为香砂六君子汤。

该方由六味中草药组成,具有理气行滞、暖胃降逆的功效,常用于治疗肝气郁结、脾胃虚弱等引起的脘腹胀满、腹胀便溏等症状。

近年来,有研究表明,香砂六君子汤对儿童功能性腹痛也有一定的治疗作用。

目的本文的目的是探讨香砂六君子汤加减治疗儿童功能性腹痛的临床疗效。

方法研究对象本研究选取符合下列条件的患儿:1.年龄在6岁至12岁之间;2.患有功能性腹痛,并符合罗马Ⅲ标准诊断标准;3.未接受其他治疗方案。

研究方案所有患儿均接受香砂六君子汤加减治疗,方剂组成如下:•茯苓6g•白术6g•陈皮6g•干姜3g•甘草3g•山楂6g煎汤后口服,一日一剂,连续治疗4周,每周评价一次疗效。

观察指标1.疼痛程度评分(VAS评分):由患儿或家长根据腹痛强度自我评分,分值范围0-10分,0分表示没有疼痛,10分表示疼痛不可忍受。

2.腹泻、便秘、恶心、烦躁等症状的改善情况。

3.治疗经济性评价:记录患儿接受治疗的费用及可能产生的不良反应。

结果本研究共纳入50名符合条件的儿童患者,其中男26名,女24名,年龄平均值为8.2岁。

治疗4周后,所有患儿VAS评分均明显降低,且有26名患儿VAS评分降至0分,治疗总有效率达到96%。

其中,腹泻、便秘、恶心、烦躁等症状也得到显著改善。

在治疗经济性评价方面,香砂六君子汤的费用较低,且未出现明显的不良反应。

讨论本研究结果表明,香砂六君子汤加减治疗儿童功能性腹痛的疗效显著,且安全性高,不良反应少。

该疗法可以作为儿童功能性腹痛的常规治疗方法之一,对于缓解儿童腹痛症状具有重要的临床意义。

但是,由于本研究采用的是开放性研究设计,存在一定的选择偏倚和观察效应,因此需要进一步开展随机对照试验以验证其疗效。

儿童腹痛的临床护理分析摘要】目的讨论儿童腹痛的护理。

方法配合治疗进行护理。

结论腹痛患儿均较痛苦,要仔细照顾,尤其症状持续较久或反复发作者更要体贴入微。

对食欲差、消耗较多、吐泻较重的患儿应设法保证入量,怀疑急腹症者应禁食、静脉输液。

【关键词】儿童腹痛护理导致腹痛的疾病很多,西医学主要分三大类。

第一类为全身性疾病及腹部以外器官疾病产生的腹痛,常见如败血症、过敏性紫癜、荨麻疹、腹型癫痫、伤寒、卟啉病、扁桃体炎、大叶性肺炎、心肌炎、急性感染性多发性神经根炎、糖尿病酮症酸中毒、铅中毒等。

第二类为腹部器官的器质性疾病,如胰腺炎、肝炎、胆道疾病、肠梗阻、肠套叠、阑尾炎、腹膜炎、溃疡病、肠道寄生虫病、急性肾盂肾炎、泌尿系结石、腹腔淋巴结炎等。

第三类为功能性腹痛,主要为再发性腹痛,约占腹痛患儿总数的50%~70%。

1 临床资料1.1一般资料本组患儿共16例,年龄6个月~4岁,下面将患儿的临床表现、护理诊断及护理措施汇报如下。

1.2临床表现1.2.1急腹症的特点:急腹症是指腹腔内器质性疾病并急需外科手术治疗的疾病。

表现为严重的腹痛,同时存在明确的压痛和肌紧张。

压痛局限于某一部位可能是阑尾炎、胆囊炎;全腹压痛、肌紧张并伴有腹胀可能是腹膜炎;腹痛伴有腹胀、肠型、反复呕吐、便秘者可能是肠梗阻。

如果腹痛患儿经数小时以上的观察,始终无上述表现,多可除外急腹症。

1.2.2复发性腹痛:腹痛发作呈慢性反复性,疼痛程度不一。

其中功能性者多见,如肠痉挛症、腹型癫痫、肠蛔虫症等。

少数为溃疡病、溃疡性结肠炎、肠系膜淋巴结结核等。

1.3辅助检查 X线、B超、脑电图、CT、内窥镜等检查可以协助诊断。

2 护理诊断2.1疼痛。

腹痛与腹部疾病有关。

2.2有体液不足的危险与腹痛影响进食有关。

3 护理措施3.1密切观察病情腹痛的临床表现较为复杂,又因患儿不能准确地描述自己的症状,所以需要依靠医护人员细致、全面和反复地观察病情,注意以下方面:3.1.1疼痛部位:器质性疾病常见特定的固定部位,一般在脐周以外,但亦并非固定不变,例如急性阑尾炎早期是上腹痛,以后固定于右下腹,但小儿急性阑尾炎疼痛部位很不典型,容易误诊。

小儿腹痛查房分析报告小儿腹痛是儿童常见的症状之一,可能由多种原因引起。

本次查房分析报告包括病史采集、体格检查、辅助检查等内容。

病史采集:首先询问患儿的年龄、性别、疼痛性质、持续时间、发生频率等基本信息,了解病程及相伴症状。

同时,询问是否有恶心、呕吐、食欲不振、腹泻或便秘等消化系统症状,以及是否伴有发热、多尿、尿频等泌尿系统症状。

体格检查:对患儿进行全面的体格检查,包括体温、心率、呼吸、血压等生命体征的测量。

观察患儿是否有面色苍白、焦虑、疼痛加重时是否有腹肌紧张等体征。

同时,仔细触诊患儿腹部,注意观察腹部是否鼓胀、有无压痛、包块或肿块。

辅助检查:根据患儿的临床表现及体格检查结果,有针对性地进行一些辅助检查,如血常规、尿常规、肝功能、腹部超声等。

血常规及尿常规可排除感染性疾病的可能性,肝功能检查可筛查是否有肝胆疾病引起的腹痛。

腹部超声是一种无创检查手段,可以帮助排除器质性病变,如输尿管结石、肠套叠等。

根据以上病史采集、体格检查和辅助检查的结果,我们可以初步进行分析和判断。

1. 功能性腹痛:多见于儿童,疼痛部位不定,间断发作,无明显腹部体征,一般无需进一步治疗,可通过家庭和学校的支持来缓解症状。

2. 消化系统疾病:如胃炎、肠炎、便秘、肠易激综合征等。

可根据具体症状及辅助检查结果进行诊断和治疗。

3. 泌尿系统疾病:如膀胱炎、尿路感染、结石等。

需要根据尿常规、尿培养等结果来进行诊断和治疗。

4. 神经系统疾病:如脑膜炎、脑脊液感染等。

需综合考虑其他症状、体征及辅助检查结果,及时进行诊断和治疗。

5. 其他系统疾病:如肾上腺疾病、淋巴结炎等,需根据症状及辅助检查结果进行诊断和治疗。

在分析报告中,需要对以上各种可能性进行综合评估,并根据具体情况制定合理的治疗方案。

同时也需关注患儿的心理健康,给予其及其家属相应的心理支持。

最后,需要进行随访观察,以了解治疗效果并根据需要进行必要的调整。

幼儿腹痛分析报告引言腹痛是幼儿常见的症状之一,它可以由多种原因引起,包括消化系统问题、感染、肠道问题等。

对幼儿腹痛进行分析可以帮助医生和家长更好地了解幼儿的健康状况,并给出正确的治疗和护理建议。

分析方法本文采用了以下方法对幼儿腹痛进行分析:1.收集病史: 通过询问家长或监护人了解幼儿的腹痛症状的发生时间、频率、持续时间、疼痛程度等。

2.体格检查: 在分析幼儿腹痛时,医生会进行相关的体格检查,包括观察腹部疼痛的位置、是否有肿胀、压痛等。

3.实验室检查: 若幼儿腹痛情况较为严重或症状持续时间较长,医生可能会建议进行实验室检查,如血液检查、尿液检查、大便常规检查等,以评估幼儿的身体状况。

幼儿腹痛可能的原因根据幼儿腹痛的不同原因,可以将其分为以下几种类型:1. 消化系统问题消化系统问题是导致幼儿腹痛的常见原因之一。

以下是可能导致消化系统问题的几种情况:•消化不良: 幼儿摄入过多或不适合消化的食物时,可能会引起腹痛。

这种腹痛通常会在一段时间后消退。

•胃肠道感染: 幼儿感染引起的消化道疾病,如急性胃肠炎或细菌感染,会引发腹痛、腹泻和呕吐。

•胃食道逆流病: 当胃酸逆流到食道时,幼儿可能会出现腹痛、反酸、吞咽困难等症状。

2. 感染感染也是幼儿腹痛的常见原因之一。

以下是可能导致感染引起的腹痛的几种情况:•尿路感染: 幼儿发生尿路感染时,会出现尿频、尿急、腹痛等症状。

•阑尾炎: 幼儿患有阑尾炎时,腹痛通常位于右下腹部,并伴随发热、呕吐等症状。

•其他感染: 幼儿可能发生其他感染,如上呼吸道感染、肝炎等,这些感染也可能引起腹痛。

3. 其他原因除了消化系统问题和感染,还有其他可能导致幼儿腹痛的原因:•肠道问题: 幼儿可能出现肠道问题,如便秘、肠套叠等,这些问题会引起不同程度的腹痛。

•过敏反应: 幼儿可能对某些食物或环境过敏,导致过敏反应引起腹痛。

•情绪因素: 幼儿的情绪问题,如焦虑、压力等,也可能导致腹痛。

治疗和护理建议针对幼儿腹痛可能的原因,以下是一些建议的治疗和护理方法:1.消化不良: 家长应确保幼儿摄入合适的食物,避免过量或不适合的食物。

学龄期儿童功能性再发性腹痛影响因素分析及临床意义尹力扬;严义培;王红兵【期刊名称】《河北医学》【年(卷),期】2003(009)010【摘要】目的:探讨学龄期儿童功能性再发性腹痛(RAP)的影响因素及临床意义. 方法:根据病史、临床表现及理化检查排除器质性RAP,对确诊的220例功能性RAP 患儿用非条件Logistic回归分析14项可能与其发病有关的因素.结果:在α=0.05的水准上,非条件Logistic回归模型按对功能性RAP影响程度的大小排列,选入心理、环境、植物神经功能失调、胃肠功能失调、饮食单一、痛觉敏感6个因素.剔除无统计学意义的性别、身高、体重、围产窒息,父、母年龄和父、母文化程度8个自变量.结论:学龄期儿童功能性RAP的影响因素为心理、环境、植物神经功能失调、胃肠功能失调、饮食单一、痛觉敏感.了解学龄期儿童功能性RAP的发病因素,为做好鉴别诊断、排除器质性RAP,采取心理治疗、养成良好饮食、排便习惯、建立随访制度等综合措施提供帮助.【总页数】3页(P874-876)【作者】尹力扬;严义培;王红兵【作者单位】江苏省徐州市第一人民医院儿科,江苏,徐州,221002;江苏省徐州市第一人民医院儿科,江苏,徐州,221002;江苏省徐州市第一人民医院儿科,江苏,徐州,221002【正文语种】中文【中图分类】R725.7【相关文献】1.结直肠腺瘤检出率影响因素分析及其临床意义 [J], 熊燕鹃;罗和生2.功能性消化不良患者心率变异性分析及其临床意义 [J], 谭晓林;陈明3.重度、特重度烧伤患者首次白细胞计数影响因素的相关分析及临床意义 [J], 雷少军;沙德潜;刘洪琪4.心理干预综合治疗学龄期儿童功能性再发性腹痛的对照研究 [J], 陈华;董勤5.新生儿吸吮负压的影响因素分析及其临床意义 [J], 杨小红; 严淑晗; 吴华; 张凤; 谢娟因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

学龄儿童功能性腹痛的个性分析

【摘要】目的分析小儿功能性腹痛的个性特点。

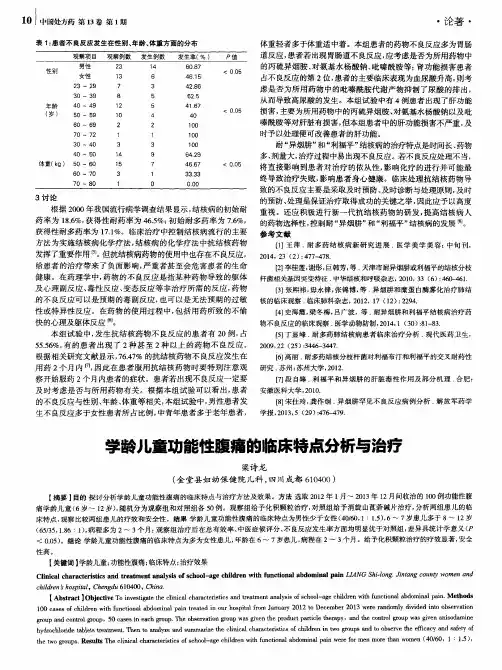

方法对35例功能性腹痛组学龄患儿和30例正常对照组儿童采用艾森克人格问卷(少年)进行对照分析。

结果功能性腹痛组患儿的E维度和N维度平均得分与正常对照组儿童比较,差异有统计学意义(P<0.01);2组儿童的P维度和L维度平均分比较则差异无统计学意义(P>0.05) 。

结论对于无明显病因腹痛的患儿,应注意其个性是否有内向、悲观、焦虑和紧张等特点,心理行为的干预治疗是该类患儿的主要治疗方法之一。

【关键词】学龄儿童;功能性腹痛;人格个性

儿科临床上经常接触到不少主诉反复腹痛的功能性腹痛患者,因其病因和发病机制未明确,接诊医生对该病的诊断需要面对既要排除器质性因素又需避免过多的实验室检查等困难。

为了解儿童功能性腹痛患者的人格个性特点,对我院门诊和住院检查确诊为功能性腹痛的患儿进行个性分析,以探讨儿童情绪障碍因素在功能性腹痛发病中的作用。

1资料与方法

1.1研究对象观察组:对于2003年3月至2007年3月在我院儿科收治的功能性腹痛的学龄患儿35例,诊断符合小儿功能性腹痛的标准:学龄儿童或青少年有连续性腹痛或近似连续性腹痛至少有12周的历史;腹痛的发生往往与心理因素有关;腹痛发生的频率是间断性的。

其临床表现符合:除有以上症状以外,常常主诉有头痛、轻微的头部不适、玄晕、恶心、疲劳;精神上也可表现出焦虑、学校恐怖症[1]。

各种检查未发现器质性异常[1]。

其中男16例,女19例,最大年龄13.4岁,最小年龄7.5岁。

对照组:30例:男13例,女17例,最大年龄1

2.7岁,最小年龄7岁。

均为门诊健康体检志愿者。

两组均为学龄儿童(年龄均在7岁以上),能通过自行阅读及他人讲解正确理解问卷内容。

1.2研究方法以问卷形式对观察组和对照组进行个性评估:采用龚耀先修订的艾森克人格个性问卷(EPQ)儿童版进行测试,包括P(精神质)、N(内外向性)、N(情绪的稳定性)和L(掩饰性)4个维度共88个项目。

各维度分别包括不同数目的项目,1个项目只负荷1个维度。

每1项目要求受试者回答1个“是”或“不是”,且一定要回答。

主试按记分表来计算得出受试者的原始分,查T分表后得出各维度的T分。

答卷前对收试者均给予解释说明以消除其顾虑,测试者发卷后向受试者讲明答题方法,便由受试逐条回答,如儿童无法理解的项目给予解释后理解自行作答。

答卷完成后由主试核对,有矛盾者由主试询问后加以校正。

1.3评定标准将4个维度得分分析算出T分后按我国常模即龚耀先理论划界分度,各维度标准分超过60分为高分者;标准分低于40分为低分者。

其中:P 值高分者孤僻、难适应外环境,低分者商量、遵守规范,社会适应性好;E值高分者情绪容易失控,低分者内向,安静。

N值高分者情绪不稳、焦虑易激动,低分者情绪稳定、情绪调控力强。

L值高分者有掩饰倾向,低分者纯朴和较幼稚[2],见表1。

1.4统计学分析应用SSPS10.0统计软件,对两组数据的各维度分值以均数±

标准差(x±s)表示,进行t检验。

2结果

2.1与正常对照组比较,功能性腹痛组的E维度的T分明显降低,差异有统计学意义(P<0.01);功能性腹痛组的N维度的T分明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.01),见表1。

2.2与正常对照组比较,功能性腹痛的P维度和L维度的T分差异无统计学意义(P>0.05)。

3讨论

腹痛是儿科常见的症状之一,在排除器质性疾患所引起的腹痛以外,功能性腹痛在临床上占有较大的比例。

患儿腹痛的部位在脐周围,腹痛往往发生在夜间,然而很少因腹痛而影响睡眠,小儿体检是正常的。

然而反复的发作不仅困扰了儿童及其家长,也对临床医生的工作带来一定的压力。

不少学者认为功能性腹痛与小儿自主神经未完善而对胃肠的调节功能失调以及压力、心理等因素有关[3]。

而临床心理学认为,绝大多数的慢性疼痛都是心理性的,都找不到明确的器质性原因。

疼痛既是一种与刺激相联系的感觉,同时也具有个体的主观意义,它的产生与消除都与注意力、情绪、动机以及以往经验等心理因素密切相关。

从Freud提出的情绪以躯体症状的形式表达的“转换机制”[4]到Lipowski提出的个体针对心理社会刺激所作的反应的“躯体化机制”理论[5],都认为大多数查无实据的躯体症状比如功能性腹痛等是一种心身性疾病,通常与情绪障碍有密切关系。

我们的研究通过EPQ的个性分析,功能性腹痛组的E维度T分均分明显低于对照组,而N维度的T分均分则明显高于对照组。

提示功能性腹痛患儿性格内向、忧郁,而且情绪过激、焦虑、紧张易怒,渴望爱护和追求完美。

由于患儿人格上的缺陷而导致个体对内外界的任何刺激过于强烈,继而引起机体功能上的改变,从而导致心身疾病产生。

学龄期儿童由于正处于心理功能形成的重要时期,其人格倾向也逐步形成。

从刚入学校开始适应社会生活所面临的困难而导致的各种压力与挫折,由于不断高速发展的社会趋势下沉重的学习负担、来自望子成龙的父母和老师的过高期望以及无法处理好与老师、同学或集体的关系,人格个性的偏离更容易导致取消不稳而激发某些躯体症状比如本文讨论的功能性腹痛。

综上所述,本文结果显示功能性腹痛儿童其病因上可能涉及到个性、情绪障碍与生理和环境等因素的相互作用。

经过详细检查常规与生化指标及胃肠和神经系统的物理检查后,对于未发现器质性原因的功能性腹痛患儿,不能忽视其个性的分析评估,应耐心向家长和患儿说明虽然腹痛确实存在但却是没有危险的。

在予以缓解腹痛症状的药物的同时应加强心理行为的治疗,鼓励儿童进行正常的生活和学习,以减少家长和儿童对腹痛的过分关注,并保持家长与医生之间必要的联系,以达到良好的治疗效果。