浅析盗窃罪与诈骗罪_侵占罪的区别_以一件侵犯财产案件为例

- 格式:pdf

- 大小:80.05 KB

- 文档页数:2

盗窃罪与诈骗罪的法律界限与实务判断作者:王礼仁来源:刑事备忘录一、盗窃罪与诈骗罪的法律界限盗窃罪与诈骗罪在主观上都以将他人财产据为己有为目的,在客观上都侵害了公私财产所有权,所不同的只是客观方面存在差异,即非法获取财产的方法不同。

盗窃罪是采取秘密的方法窃取财产,诈骗罪是采取欺诈的方法取得财产。

从犯罪构成要件上看,两者之间差别十分明显。

但是,在实际生活中,一些具体案件的界限划分,却并不那么容易。

如一些案件诈骗和窃取行为相互交织,对这类案件如何定性,在司法实践中处理具体案件时意见不一致。

为了真正把握盗窃罪与诈骗罪的界限,不致于被某些具体案件的表面现象而迷惑,必须从理论上对盗窃罪与诈骗罪的界限进行深入的分析和研究。

诈骗罪,是指行为人用虚构事实或隐瞒真相的欺骗方法,使财产所有人或持有人陷于错误。

而仿佛'自愿'的将财产交给行为人。

可见,诈骗罪与盗窃罪相比具有如下特征;1.行为人使用了骗术;2.被害人(财产所有人或持有人、管理人)陷于了错误的认识,即由于行为人的欺诈行为,使被害人陷于了错误的认识,轻信了行为人的谎言或迷惑;3.被害人有处分财产的意思。

由于被害人轻信了行为人的谎言,在主观上已经同意处分某项具体财产,也就是说行为人取得某项财产是被害人意志的反映,尽管这种意志是基于错误认识而决定的;4.被害人有处分财产的行为。

即被害人有交付财产或同意交付财产的行为。

我国台湾'刑法'第339条规定:诈骗是'以诈术使人将本人或第三人之物交付'的行为。

从上述诈骗罪的特征来看,诈骗罪与盗窃罪的法律界限,主要表现在两个方面:一是行为人是否采取了欺骗手法;二是行为人是否具有处分其财产的意思和行为。

诈骗犯罪的行为人客观上使用欺诈方法获取财物,而盗窃犯罪的行为人在客观方面采取秘密窃取手段取得财物。

可见,是采取骗术获取财产,还是采用窃取手段获取财产、是区别诈骗罪与盗窃罪的最本质的法律标准。

从一起案件的定性浅析盗窃罪与诈骗罪和抢夺罪的区别作者:张强孙丽燕来源:《法制与社会》2011年第06期摘要现实生活中,盗窃罪与诈骗罪和抢夺罪均是多发的侵财型犯罪,通常情况下,三种犯罪较好区分,但有时因犯罪行为的复杂性和特殊性,往往造成对行为性质的认识混淆不清,从而导致对犯罪的定性不准确。

司法实践中,可以将“被害人的财产损失是否由其处分行为所导致”及“行为人是否具有致人伤亡的可能性”分别作为区分盗窃罪与诈骗罪及盗窃罪与抢夺罪的标准。

关键词盗窃罪诈骗罪抢夺罪作者简介:张强,沈阳师范大学2008级法律硕士研究生;孙丽燕,沈阳市沈河区人民法院。

中图分类号:D920.4 文献标识码:A 文章编号:1009-0592(2011)02-098-01盗窃罪与诈骗罪、抢夺罪在主观上都是以非法占有为目的,在客观上都侵害了公私财产所有权,所不同的只是客观方面存在差异,即非法获取财产的方法不同。

从犯罪构成要件上看,三者之间的差别十分明显。

但在司法实践中遇到一些具体案件时,处理意见却经常产生分歧。

审判实务中曾遇到这样一个案例:2009年5月的一个周日下午,在某公园内,被告人何某、韩某自称是某电视台记者,欲对正在游园的被害人杨某及其男朋友李某进行幸福指数的采访。

看过二被告人出示的伪造的记者证后,被害人杨某与男朋友李某欣然接受了采访。

采访结束后,被告人何某、韩某提出要给二位恋人照张相。

照相过程中,被告人何某提出被害人杨某背包照相不好看,被害人杨某便将包递给被告人何某。

之后,被告人何某、韓某以取景为由,一步步向后走,待与被害人杨某与男朋友李某有一段距离后,二被告人拿着被害人杨某的包逃走。

被害人杨某包内有现金3000余元、手机一部及各种证件。

此案在审理过程中,对被告人何某、韩某的行为如何定性,产生三种不同意见。

第一种意见认为,被告人何某、韩某利用其伪造的记者证骗取被害人的信任,导致被害人主动将包交给被告人何某,二被告人是以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物,其行为构成诈骗罪;第二种观点认为,被告人何某、韩某以平和的手段窃取被害人的财物,其行为构成盗窃罪;第三种观点认为,被告人何某、韩某乘人不备,公然夺取被害人财物,其行为构成抢夺罪。

了解刑法中的盗窃罪与诈骗罪刑法是法律体系中的重要组成部分,旨在维护社会秩序和保护人民利益。

在刑法中,盗窃罪和诈骗罪是两种常见的犯罪行为。

本文将详细介绍盗窃罪和诈骗罪的定义、特点以及法律意义。

一、盗窃罪的定义及特点盗窃罪是指以非法占有他人财物为目的,秘密窃取他人财物的犯罪行为。

盗窃罪的主体特点可以总结为以下几点:1. 非法占有他人财物:盗窃罪是以非法占有他人财物为目的的犯罪行为。

这意味着犯罪行为的实施者并非合法的财产拥有者,而是意图通过窃取他人财物来获取不当利益。

2. 秘密窃取财物:盗窃罪的实施需要具备一定的秘密性,即实施者在实施过程中尽可能避免被他人发现。

这与其他犯罪行为如抢劫等有着明显的差异。

3. 盗窃财物的形式多样:盗窃罪可以涉及各种类型的财物,包括现金、贵重物品、公司机密等。

无论盗窃的财物形式如何,只要符合非法占有他人财物的条件,都可构成盗窃罪。

二、诈骗罪的定义及特点诈骗罪是指通过虚假言辞、隐匿事实等手段,使他人产生错误认识,从而使他人误将财物转移给自己或者他人的犯罪行为。

诈骗罪的主要特点如下:1. 虚假言辞或隐匿事实:诈骗罪的实施者通过虚假言辞、隐瞒真相等手段,让受害人形成错误的认知,从而达到非法占有他人财物的目的。

这种虚假言辞和隐瞒事实的手段是诈骗罪的核心特点。

2. 造成他人错误认识:诈骗罪的关键在于欺骗,即实施者通过各种手段使他人产生错误的认知。

只有在受害人产生了错误认识的情况下,才能构成诈骗罪。

3. 转移他人财物:诈骗罪的目的是为了非法占有他人财物。

实施者通过误导受害人的方法,使其将财物转移到自己或者他人手中,从而实现非法占有。

三、盗窃罪与诈骗罪的区别盗窃罪和诈骗罪在本质上存在明显的区别,主要体现在以下几个方面:1. 盗窃罪是以秘密窃取他人财物为目的,而诈骗罪则是通过欺骗他人,使其自愿转移财物。

2. 盗窃罪的手段主要是非法侵入、窃取财物,而诈骗罪则侧重于虚假言辞、隐匿事实等手段。

3. 盗窃罪的行为更加隐秘,往往需要选择适当时机进行实施;而诈骗罪则需要通过与受害人的沟通和互动来达到欺骗的目的。

论盗窃罪与诈骗罪的区分 尽管今学期期末考试并无考盗窃与诈骗的区别,可是这一个问题从来是重点。盗窃与诈骗这两种侵财罪都是行为人通过相对平和的手腕取得财物,这是他们与抢劫罪、抢夺罪、敲诈敲诈罪的区别。而盗窃与诈骗都是针对被占有中的财物,这又是它们与侵占罪的区别。而在一些侵财行为中,行为人确实利用了讹诈、蒙骗的行为取得财物,有时候组成诈骗,有时候组成盗窃,到底如何对它们进行定性、区分?这篇文章试图通过列举一些以前看到过的经典案例,并通过案例的分析来竭尽所能来短浅地域分一下,可是由于本文作者学识有限而且所知甚少,文中很多的观点与论述未必见得准确,请斧正与见谅! ——笔者序 (程子钊 中山大学法学院) 案例1:A某在商场购物时,觉察商场并没安装摄像镜头,马上心起歪念,把一个入口单反照相机塞进台灯的盒子里拿去结账。最后A付了台灯的价钱拿走了照相机。(以下简称“偷龙转凤”案) 案例2:B某在路上拾到了一个钱包,打开,发觉里面有一张借记卡与身份证。B某遂拿着卡和身份证去ATM机打算“碰运气”,结果成功用身份证组合出了密码,从银行卡里提走了3000元人民币。(通说为信誉卡诈骗)(以下称为“信誉卡”案) 案例3:C某在一人多的公众场合谎称电话没电而向路人D某借电话打。借到后C某借口信号不行便要走开通话,并趁D不留意带着电话逃离了现场。(以下简称“案”) 案例4:丙是乙的家庭管家。乙不在家时,行为人甲前去丙家欺骗丙说:“乙让我来把他的西服拿到咱们公司干洗,我是来取西服的。”丙信以为真,甲从丙手中取得西服后逃走(以下简称管家案)。 案例5:K某与L某是同事,一天K某见L某手提包忘在会议室里,于是对清洁工I某说:“等等你去帮我把会议室的包拿来,我忘记拿了。”I某信以为真,于是把包拿给了K某。

诈骗罪,即利用欺骗方式,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪的大体组成是:行为人制造欺骗行为——对方因此产生熟悉错误——对方交付了财物——行为人或第三人取得了财物并使被害人蒙受损失。而盗窃罪,是指以非法占有为目的,窃取数额较大的公私财物或多次窃取的行为。由于社会的日趋进展,犯法行为也趋向于多样化,盗窃罪这种侵财罪中的典型犯法也呈现手腕、对象客体等的多样性。而我国传统的刑法理论以为:盗窃罪的客观方面的手腕行为必需要求具有“秘密性”,至少是行为人自以为自己的手腕是“秘密”的,但实践已经证明,如此的理论业已过时,那个地址就不展开论述了。于是清华大学的张明楷教授提出与外国刑法接轨,盗窃罪应许诺公布的夺取,并以为盗窃罪是所有侵财罪的大体条款。依照,本文要讨论的另一犯法诈骗罪也只是盗窃罪的专门条款,二者并非是对立的关系,而是包括关系。作者同意这一观点,因此下文将会重点以诈骗罪为中心,通过论述诈骗罪的组成特点来区别于它的一般条款盗窃罪。

如何区分盗窃罪与诈骗罪刑法对诈骗罪的罪状规定得比较简单。

如果对分则条文进行体系解释,就不难发现,诈骗罪(既遂)在客观上必须表现为一个特定的行为发展过程:行为人实施欺骗行为-对方产生或者继续维持认识错误-对方基于认识错误处分(或交付)财产-行为人获得或者使第三者获得财产-被害人遭受财产损失。

取得财产的犯罪分为:违反被害人意志取得财产的犯罪与基于被害人有瑕疵的意志而取得财产的犯罪。

盗窃罪属于前者;诈骗罪属于后者。

由于诈骗罪与盗窃罪属于两种不同的犯罪类型,所以需要严格区别。

首先,并非只要行为人实施了欺骗行为进而取得了财产就成立诈骗罪,因为盗窃犯也可能实施欺骗行为。

例如,A打电话欺骗在家休息的老人B:“您的女儿在前面马路上出车祸了,您赶快去。

”B连门也没有锁便急忙赶到马路边,A趁机取走了B的财物(以下简称电话案)。

虽然A实施了欺骗行为,但B没有因为受骗而产生处分财产的认识错误,更没有基于认识错误处分财产,只是由于外出导致对财物占有的弛缓;A取走该财产的行为,只能成立盗窃罪。

其次,并非只要行为人使用欺骗手段,导致对方将财产“转移”给自己或者第三人,就成立诈骗罪。

因为盗窃罪也有间接正犯,盗窃犯完全可能使用欺骗手段利用不具有处分财产权限或地位的人取得财产。

例如,洗衣店经理A发现B家的走廊上晒着西服,便欺骗本店临时工C说:“B要洗西服,但没有时间送来;你到B家去将走廊上晒的西服取来。

”C信以为真,取来西服交给A,A将西服据为己有(以下简称西服案)。

C显然受骗了,但他只是A盗窃的工具而已,并不具有将B的西服处分给A占有的权限或地位。

因此,A成立盗窃罪(间接正犯)。

不难看出,诈骗罪与盗窃罪的关键区别在于:受骗人是否基于认识错误处分(交付)财产。

受骗人虽然产生了认识错误,但并未因此而处分财产的,行为人的行为不成立诈骗罪(如电话案);受骗人虽然产生了认识错误,但倘若不具有处分财产的权限或者地位时,其帮助转移财产的行为不属于诈骗罪中的处分行为,行为人的行为也不成立诈骗罪(如西服案)。

盗窃罪与诈骗罪及抢夺罪界限再研究

盗窃罪与诈骗罪及抢夺罪之间在主客观方面存有较大的不同,可是在司法实践中对二者的认定仍有许多问题。

本文拟对利用欺骗手腕进行盗窃,盗窃有价证券进一步支取财物,和行为人主观上对自己行为性质熟悉不肯按时如何确信罪名等诸多问题展开较深切的论述。

一、盗窃罪与诈骗罪界限研究

诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或隐瞒真相的方式,骗取数额较大的公私财物的行为。

诈骗罪与盗窃罪有一些相同的地方,两罪都是财产犯法,侵犯的客体都是公私财物所有权制度,两罪的犯法主体都是一样主体,犯法主观方面都具有非法占有公私财物的目的等。

盗窃罪与诈骗罪的界限,要紧依照犯法行为客观方面的特点来区分。

盗窃罪的客观方面是行为人以秘密窃取的方式占有他人财物,在秘密窃取的情形下,行为人取得财物是违背或不顾财物操纵者意志,破坏其占有并非法占有他们的财物;而诈骗罪是行为人通过欺骗手腕(通常采纳虚构事实隐瞒真相的方式)骗取公私财物操纵者的信任,财物操纵者基于这种信任主动将财物交付行为人占有。

在司法实践中,对行为人的行为并非老是容易区分,仍需具体问题具体分析:。

盗窃罪与诈骗罪的区分问题作者:周清水薛云来源:《中国检察官·经典案例版》2013年第01期一、盗窃罪与诈骗罪理论上的区别盗窃罪是指以非法占有为目的,秘密窃取数额较大的公私财物或多次盗窃公私财物的行为。

诈骗罪是指以非法占有为目的,以虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取数额较大的公私财物的行为。

从犯罪构成理论上讲,盗窃罪与诈骗罪都属于侵财性犯罪,既具有共同点也有各自的独特性,它们构成要件上的共同点主要体现在:犯罪主体都是一般主体,即都是年满16周岁、具有辨认控制能力的自然人;犯罪的主观方面为故意,都具有非法占有公私财产的目的;客观方面两罪都是采用的平和而不是暴力手段取得了他人财物;侵犯的客体都是国家、集体或者他人的财产所有权。

但是,不可否认,我国刑法既然将盗窃行为与诈骗行为规定为两类不同的犯罪行为,就说明两罪存在明显的不同。

盗窃罪与诈骗罪尽管客观上都是采用了平和手段取得了公私财物所有权,但在取得财物所采用的具体方式上存在着显著的不同,盗窃罪是以秘密窃取的手段非法取得了公私财物,而诈骗罪则是以虚构事实或者隐瞒真相的手段,致使公私财物的所有人或持有人心理上产生认识错误,“自愿、主动”地将财物交付给犯罪行为人。

因此,从理论上讲,盗窃罪的本质特征在于犯罪行为的秘密性,诈骗罪的本质特征在于犯罪行为的欺骗性和交付财物的“自愿性”。

[1]所谓盗窃罪的“秘密性”,是指犯罪分子为占有公私财物而采取的不为财物所有人、管理人或经手人发觉的方式、方法。

“秘密性”作为盗窃罪的本质特征,是盗窃罪与其它侵财型犯罪区分的主要标志。

盗窃罪的“秘密性”既具有主观性的特征,也具有相对性的特征。

所谓“秘密性”的主观性,是指行为人所采取的取财手段主观上自认为不会被财物占有人当场所发觉。

至于客观上是否为他人所知,并不影响行为的秘密性。

因此,只要行为人主观上是意图秘密窃取,并采取了自认为的秘密窃取手段,即使客观上已被财物占有人发觉或者注视,也不影响盗窃罪秘密性性质的认定。

了解刑法中的盗窃与诈骗罪刑法是国家法律体系中的重要组成部分,旨在维护社会秩序,保护公民财产和人身安全。

在刑法中,盗窃罪和诈骗罪是常见的犯罪行为。

本文将深入探讨盗窃罪和诈骗罪的定义、构成要件和处罚措施,帮助读者更好地了解刑法中的盗窃与诈骗罪。

一、盗窃罪盗窃罪是指以非法占有为目的,在没有他人同意的情况下,将他人财物据为己有的行为。

根据我国刑法的相关规定,盗窃罪可分为普通盗窃罪和以入户盗窃为特点的入室盗窃罪。

普通盗窃罪的构成要件包括:1. 主体:盗窃罪的主体可以为自然人或者单位。

2. 目标:盗窃罪的目标为他人财物,包括财物、珍贵物品等。

3. 行为:主观上要具备非法占有为目的,客观上要实施实际占有他人财物的行为。

4. 结果:盗窃罪的结果为将他人财物占为己有。

入室盗窃罪的特点是犯罪分子以非法入室为手段进行盗窃行为。

相比于普通盗窃罪,入室盗窃罪在构成要件上除了具备普通盗窃罪的要素外,还需要进一步满足非法入室的条件。

根据盗窃罪的性质和情节的不同,刑法规定了不同的刑罚。

一般情况下,盗窃罪的刑罚较为轻微,可以根据具体情况判处罚金、有期徒刑等。

二、诈骗罪诈骗罪是指以非法占有为目的,使用虚假的言行或者其他欺骗手段,使他人产生错误认识,从而使其财产权益受到损害的行为。

诈骗罪分为一般诈骗罪和特殊诈骗罪。

一般诈骗罪的构成要件包括:1. 主体:诈骗罪的主体可以为自然人或者单位。

2. 欺骗手段:诈骗罪的犯罪分子使用虚假的言行或者其他欺骗手段,使他人产生错误认识。

3. 结果:诈骗罪的结果为骗取他人财物。

特殊诈骗罪是指在特定领域或场合中实施的诈骗行为,如金融机构诈骗罪、保险诈骗罪等。

特殊诈骗罪在构成要件上除了具备一般诈骗罪的要素外,还需要进一步满足特定的法律规定。

与盗窃罪相比,诈骗罪在刑法中被认为是一种较为严重的犯罪行为,根据具体情况,可判处有期徒刑、无期徒刑等刑罚来惩罚犯罪分子。

三、盗窃罪与诈骗罪的区别尽管盗窃罪和诈骗罪都属于财产犯罪范畴,但两者有本质上的区别。

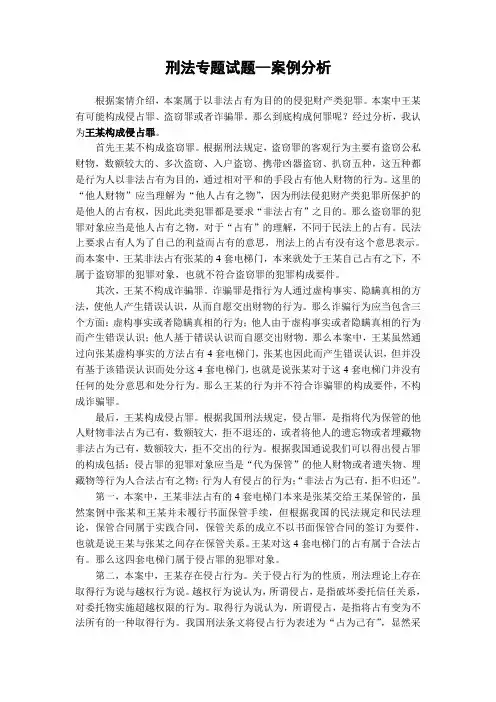

刑法专题试题--案例分析根据案情介绍,本案属于以非法占有为目的的侵犯财产类犯罪。

本案中王某有可能构成侵占罪、盗窃罪或者诈骗罪。

那么到底构成何罪呢?经过分析,我认为王某构成侵占罪。

首先王某不构成盗窃罪。

根据刑法规定,盗窃罪的客观行为主要有盗窃公私财物,数额较大的、多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃五种,这五种都是行为人以非法占有为目的,通过相对平和的手段占有他人财物的行为。

这里的“他人财物”应当理解为“他人占有之物”,因为刑法侵犯财产类犯罪所保护的是他人的占有权,因此此类犯罪都是要求“非法占有”之目的。

那么盗窃罪的犯罪对象应当是他人占有之物,对于“占有”的理解,不同于民法上的占有。

民法上要求占有人为了自己的利益而占有的意思,刑法上的占有没有这个意思表示。

而本案中,王某非法占有张某的4套电梯门,本来就处于王某自己占有之下,不属于盗窃罪的犯罪对象,也就不符合盗窃罪的犯罪构成要件。

其次,王某不构成诈骗罪。

诈骗罪是指行为人通过虚构事实、隐瞒真相的方法,使他人产生错误认识,从而自愿交出财物的行为。

那么诈骗行为应当包含三个方面:虚构事实或者隐瞒真相的行为;他人由于虚构事实或者隐瞒真相的行为而产生错误认识;他人基于错误认识而自愿交出财物。

那么本案中,王某虽然通过向张某虚构事实的方法占有4套电梯门,张某也因此而产生错误认识,但并没有基于该错误认识而处分这4套电梯门,也就是说张某对于这4套电梯门并没有任何的处分意思和处分行为。

那么王某的行为并不符合诈骗罪的构成要件,不构成诈骗罪。

最后,王某构成侵占罪。

根据我国刑法规定,侵占罪,是指将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,或者将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的行为。

根据我国通说我们可以得出侵占罪的构成包括:侵占罪的犯罪对象应当是“代为保管”的他人财物或者遗失物、埋藏物等行为人合法占有之物;行为人有侵占的行为;“非法占为己有,拒不归还”。

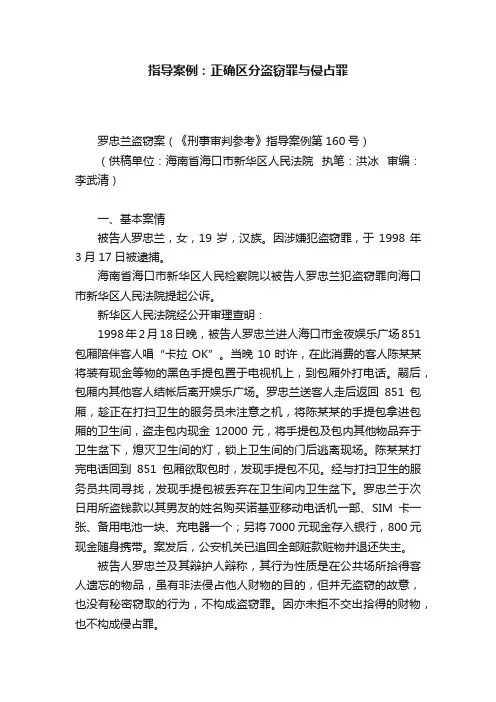

指导案例:正确区分盗窃罪与侵占罪罗忠兰盗窃案(《刑事审判参考》指导案例第160号)(供稿单位:海南省海口市新华区人民法院执笔:洪冰审编:李武清)一、基本案情被告人罗忠兰,女,19岁,汉族。

因涉嫌犯盗窃罪,于1998年3月17日被逮捕。

海南省海口市新华区人民检察院以被告人罗忠兰犯盗窃罪向海口市新华区人民法院提起公诉。

新华区人民法院经公开审理查明:1998年2月18日晚,被告人罗忠兰进人海口市金夜娱乐广场851包厢陪伴客人唱“卡拉OK”。

当晚10时许,在此消费的客人陈某某将装有现金等物的黑色手提包置于电视机上,到包厢外打电话。

嗣后,包厢内其他客人结帐后离开娱乐广场。

罗忠兰送客人走后返回851包厢,趁正在打扫卫生的服务员未注意之机,将陈某某的手提包拿进包厢的卫生间,盗走包内现金12000元,将手提包及包内其他物品弃于卫生盆下,熄灭卫生间的灯,锁上卫生间的门后逃离现场。

陈某某打完电话回到851包厢欲取包时,发现手提包不见。

经与打扫卫生的服务员共同寻找,发现手提包被丢弃在卫生间内卫生盆下。

罗忠兰于次日用所盗钱款以其男友的姓名购买诺基亚移动电话机一部、SIM卡一张、备用电池一块、充电器一个;另将7000元现金存入银行,800元现金随身携带。

案发后,公安机关已追回全部赃款赃物并退还失主。

被告人罗忠兰及其辩护人辩称,其行为性质是在公共场所拾得客人遗忘的物品,虽有非法侵占他人财物的目的,但并无盗窃的故意,也没有秘密窃取的行为,不构成盗窃罪。

因亦未拒不交出拾得的财物,也不构成侵占罪。

新华区人民法院认为,被告人罗忠兰以非法占有为目的,秘密窃取他人财物,数额巨大,其行为已构成盗窃罪。

公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据充分,足以认定。

被告人及其辩护人关于“罗忠兰不构成盗窃罪”的辩解和辩护意见与事实不符,不能成立。

依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定,于1998年7月9日判决:被告人罗忠兰犯盗窃罪,判处有期徒刑三年,并处罚金三千元。

The greatest joy in life is that everyone says you can’t do it, but you have done it!悉心整理助您一臂(页眉可删)侵占罪和信用卡诈骗罪、盗窃罪有什么区别导读:侵占罪和信用卡诈骗罪的区别较为明显,但实践中,值得注意的是行为人以持卡人的名义非法占有代为保管的他人信用卡内财物的行为的定性。

此时,关键要掌握两罪的犯罪对象的流转过程不同,前者是所有人出于信任将财物交给行为人;后者是行为人采取虚构事实或者隐瞒真相的方法进行信用卡诈骗活动获取财物。

当某些人的财物被他人非法占有,而且被非法占有的财物数额较大的时候,很多人第一个联想到的就是诈骗,但在法律上,不同情况下人们财物被他人非法占有主要有侵占罪、信用卡诈骗罪、盗窃罪,那么,侵占罪和信用卡诈骗罪、盗窃罪有什么区别呢?侵占罪和信用卡诈骗罪、盗窃罪的区别根据现行刑法第二百七十条的规定,侵占罪,是指以非法占有为目的,将自己代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还,或者将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的行为。

根据现行刑法第二百六十四条的规定,盗窃罪,是指以非法占用为目的,秘密窃取数额较大的公私财物或者多次盗窃公私财物的行为。

根据现行刑法第一百九十六条的规定,信用卡诈骗罪,是指使用伪造的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡或者恶意透支,进行信用卡诈骗活动,数额较大的行为。

侵占罪和信用卡诈骗罪的区别较为明显,但实践中,值得注意的是行为人以持卡人的名义非法占有代为保管的他人信用卡内财物的行为的定性。

此时,关键要掌握两罪的犯罪对象的流转过程不同,前者是所有人出于信任将财物交给行为人;后者是行为人采取虚构事实或者隐瞒真相的方法进行信用卡诈骗活动获取财物。

侵占罪和盗窃罪在犯罪主体和客体上并无区别,两者的区别主要体现在三个方面:一是犯罪对象不同,前者的对象一般是动产,且只能是行为人在犯罪以前就已经合法持有他人财物;后者的对象包括动产和不动产,且必须是行为人在犯罪之前并不持有的他人财物。

从三个案例分析盗窃罪与职务侵占罪的区别从三个案例分析盗窃罪与职务侵占罪的区别转自:/php/20070917/39105.php案例一2005年11月上旬,犯罪嫌疑人李某在某汽车有限公司维修部工作期间,见公司维修部有一台千里马05款车的自动变速箱放在维修车间的房里,便产生盗窃念头。

于是就给犯罪嫌疑人周某某打电话,问是否要自动变速箱,周某到该维修车间看了自动变速箱后,同意以4500元的价格买这台变速箱。

某晚,犯罪嫌疑人李某趁加班之机,将这台变速箱偷运出单位,低价销给周某,获赃款4500元。

破案后,经价格认证中心估价,该自动变速箱价值人民币12800元。

案例二2004年7月19日上午,马某在某信用合作社值班,当时在该社营业室值班的还有薛某,马某负责复核,薛某负责库存现金的保管,马某趁现金员薛某去卫生间之机,将薛某负责保管的钱柜内10000元人民币盗走。

案例三陈某系某公司仓库的保安员。

2004年8月上旬,陈某和刚来该公司不久的同村人王某二人合谋,决定趁陈某在该公司仓库当保安值夜班时,由王某进入仓库内盗窃。

同年8月16日至21日,王某利用陈某在仓库值夜班之机,用陈某事先利用工作上的便利拿到仓库值班经理的钥匙进入仓库内,先后三次从中盗取财物21043.56元。

盗窃与职务侵占特点区分以上三例案件,是盗窃还是职务侵占,存在不同看法,这就需要我们对盗窃和职务侵占的构成要件进行分析,区分其不同特点。

职务侵占罪,是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。

本罪的犯罪客体是公司、企业或者其他单位的财产所有权,在客观方面表现为利用职务上的便利,侵占本单位财物,数额较大的行为,本罪主体为特殊主体,包括公司、企业或者其他单位的人员,本罪在主观方面是直接故意,且具有非法占有公司、企业或其他单位财物的目的。

盗窃罪,是指以非法占有为目的,秘密窃取数额较大的公私财物或者多次秘密窃取公私财物的行为。

论盗窃罪与诈骗罪之区别作者:石钧文来源:《职工法律天地·下半月》2014年第03期摘要:盗窃罪与诈骗罪是两种不同类型的财产型犯罪,传统的盗窃罪与诈骗罪较容易区分,然而随着社会的发展,经常出现以欺骗的手段窃取财物,此时要做到对该行为的准确定性则有一定困难。

本文通过比较分析,对两罪的犯罪构成进行研究,以求能够揭示两罪的实质特征,并在实践中对其准确定性有一定的指导作用。

关键词:盗窃罪;诈骗罪;秘密性;自愿性;处分行为一、问题的提出【案例一】王某去一家电动车车行,欺骗老板说自己要购车,后以试车为由,趁老板不注意将该车行的一辆电动车骑走。

销赃得款人民币2000元。

【案例二】李某在一家首饰店看中一条项链,在老板将项链包好交给李某后,李某以自己身上未带钱为由,叫该店老板与自己一同回家拿钱,在回家的路上,李某趁机逃跑。

销赃得款人民币3000元。

【案例三】吴某前往赵某家,对赵某的保姆何某说,我是赵某同事,赵某叫我帮他拿笔记本电脑给他,何某信以为真,将赵某的笔记本给了吴某,赵某回家后发现被骗。

经鉴定该笔记本电脑价值人民币3500元。

【案例四】许某在一家数码相机店将标价为2万元的相机换入标价为8000元的相机盒中,最后以8000元的价格购买了价值2万元的相机。

过了几天,许某又以相同的方式在一家超市将一部价值5000元的相机放入自己所购买的整箱方便面中,在支付了方便面对价后获得了价值5000元的相机。

【案例五】田某以外面为一百元真钞、内部为包扎成捆的冥币为诱饵,采取“掉钱”的手段设局,后以张某捡到钱且以转入银行卡为由,要求张某将手机等财物、银行卡及密码交出“检查”,后假装将财物及银行卡放回张某包内,趁张某不注意,秘密窃走银行卡,后在银行ATM 机取走卡内存款6000元。

以上五个案例,均涉及盗窃罪与诈骗罪的区分问题。

实践中,认定为盗窃罪还是诈骗罪,经常存在分歧。

因此,厘清盗窃罪与诈骗罪之区别十分必要。

二、盗窃罪与诈骗罪的比较分析在对盗窃罪与诈骗罪进行比较时,先简单介绍一下两罪的概念,根据我国现行刑法的规定,盗窃罪,是指以非法占有为目的,秘密窃取他人占有的数额较大的财物,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的行为。

以民用航空器内拾取他人财物为例论述盗窃与侵占的区别摘要:区分一行为构成盗窃罪还是侵占罪,关键是判断行为人在非法占有财物时,该财物的占有控制状态。

受行为人合法占有控制的,构成侵占罪;受他人占有控制的,构成盗窃罪。

对于民用航空器内拾取他人财物拒不归还的行为,属于非法占有受他人占有控制的财物,应认定为盗窃罪。

关键词:遗忘物盗窃侵占简要案情:在航空器飞机行过程中,甲的手机滑落到后排座椅下,乙将手机拿走,乘务组播报寻物通知,乙未将手机交还。

在我国刑法理论中,盗窃罪是指以非法占有为目的,多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃或者盗取数额较大的公私财物的行为。

侵占罪是指以非法占有为目的,将他人保管的财物或者他人遗忘物、埋藏物非法占为己有,数额较大且拒不交还的行为。

两者都属于主观上以非法占有为目的财产型犯罪,主要区别是客观要素的不同。

主观“以非法占有为目的”是“排除权利人,将他人的财物作为自己的财物进行支配,并遵从财物的用途进行利用处分的意思。

”客观方面,盗窃罪的行为对象为公私财物,侵占犯罪的行为对象为代为保管的他人财物、遗失物、埋藏物,两者存在明显差异。

盗窃和侵占都破坏原占有人的占有状态,区别在于破坏的是不同状态的占有,盗窃破坏的是有主占有,即被盗物品在盗窃发生时正由行为人以外的主体占有。

侵占罪中行为人对该物的占有状态为合法占有,其成立犯罪的前提是行为人表示拒绝退还。

一、行为人主观方面主观方面对行为对象的认识会影响行为本身的定性。

侵占脱离占有物犯罪中的“遗忘”是表面的构成要件要素,亦即,它不是为违法性提供根据的要素,而是为了与盗窃罪相区别规定的要素。

因此,即使客观上不是遗忘物,而是他人占有的财物,也可能成为侵占罪的对象。

例如,在误将他人占有的财物当作遗忘物而转移为自己占有时,虽然客观行为符合盗窃罪的构成要件,但主观上不具有盗窃罪的故意,应认为符合侵占罪的犯罪构成。

案例中,乙听到寻物通知后,应当认识到手机并非遗忘物,仍然刻意隐瞒非法占有,主观上属于故意破坏原财物所有人的占有状态,具有“以非法占有为目的”的特性,符合盗窃的主观要件。

内容摘要在现实生活中,诈骗罪和盗窃罪是两种多发犯罪,有时候在行为方式上存在着一些近似的特点。

本文通过对若干案例的分析,得出以下结论:在诈骗行为和盗窃行为交织的时候,可以将“被害人的财产损失是否由其处分行为所导致”作为犯罪行为定性的标准之一。

关键词:诈骗罪盗窃罪处分行为诈骗罪和盗窃罪是现实生活中很常见的两种侵犯他人财产权利的犯罪,这两种罪的区别主要体现在客观方面。

通常情况下,诈骗罪和盗窃罪是比较容易分辨的,但是在二者彼此交织的时候,就需要有一个明确的界限对诈骗罪和盗窃罪加以区分。

本文通过对若干案例的分析以及对诈骗罪和盗窃罪客观方面的比较,认为诈骗罪和盗窃罪的的区别在于:财产损失是否是被害人处分财产的结果。

如果被害人最终的财产损失是由于自己的处分行为,则行为人构成诈骗罪,反之则以盗窃罪论处。

基本案情:被告人陈某,女,30岁,河南南阳市人,小学教师。

被告人陈某在广州市买得假金项链一条,于1998年3月15日来到上海。

当天她在上海商场金店,见柜台里放有一条重24.09克,价值人民币4600.30元的金项链,与她买的假金项链式样相同,遂产生以假换真的邪念。

她随即到黄埔商业大厦买得金坠一个,签字笔一支,并将金坠的重量标签涂改为24.09克系在假金项链上。

然后又返回上海商场金店,以挑选金项链为名,乘售货员不备之机,用自己的假金项链换了真金项链。

次日,陈某将金项链卖掉,获赃款1000元。

尔后,陈又前往广州买得假金项链11条、假金戒指9枚及涂改液等物品,于同年3月26日返沪。

3月28日陈再次来到上海商场金店,采用上述手段,以假换真换得一条重11.09克、价值1218.30元的金项链。

当天,陈又以同样手段调换一条重19.78克、价值2213.90元的金项链时,被售货员发觉,当场将其抓获。

案发后,陈某认罪态度尚好,能积极退还赃款。

陈某的行为应如何定性?有三种观点:第一种观点认为,陈某用假金项链换取真金项链,是以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物,其行为构成诈骗罪。

职务侵占罪与盗窃罪的司法界分——以驾驶员陈某窃取封缄物内财物案为例随着社会的不断发展,案件类型也逐渐丰富。

在刑事案件中,职务侵占罪和盗窃罪是常见的两种罪名。

尽管这两种罪名涉及到物品的抽取,却存在明显的区别。

职务侵占罪是指利用自己的职务便利、负责管理的财物,将公共或者集体财物、私人财物侵占为己有的违法行为。

而盗窃罪,是指侵占他人财物,以非法占有为目的的行为,显然是两者不可混淆的。

近期,广东省肇庆市交警大队发生了因职务侵占罪而引发的纠纷案。

驾驶员陈某因违反交通规定被交警部门处理,其中涉及罚款10万元并交纳罚款后发放的罚款证书。

陈某因此伪造罚款证书、盗取红缴款章和财务人员职务签字篆章,拆开红缴款封缄后专门违法扣留罚款部分,并虚填公款报销金额,趁机骗取7万元钱财。

陈某的行为属于职务侵占罪,因为他利用自己的工作便利侵占了公共财物,并加以自用。

黄某也曾涉及同样的问题,他的主要行为是伪造公文印章、虚构开支项目,还将财务账目里的财物申请报销。

在盗窃罪的标准中,属于盗取他人财产的非法行为。

在司法界对职务侵占罪和盗窃罪的区分不清,会给案件的处理带来麻烦。

因此,必须严格区别两者,才能确定刑事责任和刑事赔偿责任。

案例一:苏州交警局杨某侵占公共财物案杨某是一名交警,他利用职务便利,多次侵占公共财物。

事后,警方查获了杨某挪用公款的证据,杨某最终被判处有期徒刑。

案例二:山东省枣庄市公安局朱某盗窃案朱某是山东省枣庄市公安局的一名副局长。

他利用公共财产,将多个电器设备私自带走并转手了。

朱某最终被判处盗窃罪,加上自首等的情况,缓刑处理。

案例三:泉州某工程公司赖某职务侵占案赖某是泉州某工程公司的员工,他私自将公司的货物卖给他人,并虚构相关文件。

赖某的行为涉嫌职务侵占罪,最终被判处有期徒刑。

以上案例表明,未经授权、侵占公共财物的行为,应该以职务侵占罪追究刑事责任;而当行为人侵占的是私人财物,应该以盗窃罪追究责任。

这既是对法律的尊重,也是对社会公序良俗的维护。

本案中,某甲首先产生了非法占有摩托车

的目的,继而隐瞒真相,虚构事实,谎称借车买烟,实则想将车骗到手后再卖掉。

某甲的欺骗行为使得某乙陷入认识上的错误,误认为将自己的摩托车借给某甲使用,某甲会及时返还,而“自愿地”将车交给某甲。

某甲在将车骑走后便卖掉,使得某乙遭受损失。

某甲的行为是典型的诈骗罪的构成。

第三种意见认为,某甲的行为构成侵占罪。

将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的构成侵占罪。

代为保管的他人财物,这里的代为保管必须基于委托关系发生,而且不限于当事人之间“一对一”的直接委托,还可能由于借用关系、租赁关系等原因产生。

而非法据为己有,拒不退还,在客观上通常表现为赠予、转让、消费、出卖、抵偿等行为。

其次,犯罪过程中实施欺诈行为的目的不同。

在司法实践中,我们经常遇到犯罪分子使用诈骗手段实施各类财产犯罪的情况,不仅仅限于诈骗罪。

但是,行为和结果之间存在着手段和目的的关系,在盗窃罪和诈骗罪中,犯罪分子实施欺诈行为的目的是不一样的。

在盗窃罪中,实施欺诈行为是为了让被害人放松对

财物的控制,趁财物的支配力一时“迟缓”而秘密窃取,一般也称作“诈术盗窃”。

例如,某甲知道乙买了一个真品古董,存放在保

险箱里,不轻易拿出来。

甲便自称是某古玩协会的负责人,希望

作者简介:罗贵,硕士研究生,杭州市萧山区人民检察院书记员,研究方向:经济法。