第四章 层流流动与湍流流动

- 格式:doc

- 大小:181.00 KB

- 文档页数:17

流体的湍流和层流流体的湍流和层流是流体力学中的两个重要概念。

湍流和层流是指在流动中流体颗粒的运动方式和流动特性。

本文将对流体的湍流和层流进行详细介绍。

一、什么是流体的湍流和层流?流体的湍流是指在流动中,流体颗粒的运动呈现混乱、无规律的状态。

湍流流动时,流体颗粒之间的速度和流动方向随机变化,并伴随着旋涡、涡旋和涡片的出现。

湍流的特点是流速变化大,存在高速区和低速区,流体颗粒之间相互穿插、交叉,流动产生的能量耗散较大。

而流体的层流则是指在流动中,流体颗粒的运动呈现有序、平行的状态。

层流流动时,流体颗粒之间的速度和流动方向保持一致,并按照一定的层次分布。

层流的特点是流速变化小,流体颗粒之间没有明显的穿插和交叉,流动产生的能量耗散较小。

二、湍流和层流的形成条件湍流的形成与流动的速度、流体的黏性以及几何形状等因素有关。

当流体的速度超过一定阈值时,流体会从层流向湍流转变。

此时流体颗粒之间的黏性作用减弱,流动变得不稳定,湍流现象开始出现。

层流的形成则需要考虑流体的黏性和几何形状。

当流体的黏性较大,流动的几何形状较简单时,流体容易形成层流。

此时流体颗粒之间的黏性作用较强,流动保持有序而稳定。

三、湍流和层流的特性和应用湍流和层流的特性对于流体力学和工程应用具有重要意义。

湍流的特性包括流体颗粒的速度和流动方向随机变化,能量耗散较大,流速变化大等。

湍流流动常见于自然界中的河流、大气运动、海浪等情况,也常见于工程领域中的管道流动、空气动力学等。

层流的特性包括流体颗粒的速度和流动方向保持一致,能量耗散较小,流速变化小等。

层流流动常见于实验室中的液体柱、细管流动等情况,也常见于工程领域中的管道流动、精细过滤等。

在工程应用中,湍流和层流的特性需要根据具体的情况进行分析和利用。

例如,在管道流动中,湍流常常会导致流体能量损失和阻力增加,需要通过合理的设计和控制手段来降低湍流的影响。

而在微流控技术中,层流的稳定性和均匀性对于实现精确的流体操控和混合非常重要。

流体力学中的湍流流动现象流体力学是研究流体运动规律的学科,而湍流流动现象是流体力学领域中一个极为重要和复杂的问题。

湍流流动的出现在我们的日常生活中随处可见,如水龙头的水流、风的吹拂、河流的水流等等都存在着湍流现象。

然而,湍流流动的本质却仍然是一个未解之迷。

湍流流动是指流体在运动过程中发生的一种无规则、混乱的流动状态。

与湍流相对的是层流,层流是指流体在运动过程中具有规律性和序列性的流动状态。

湍流的出现是由于流体分子之间相互碰撞和摩擦引起的,这种现象使得流体在运动中呈现出分流、交替、混合等复杂的运动状态。

湍流流动具有许多特点,比如湍流是不稳定的,它的速度和压力分布是时刻发生变化的;湍流流动能量的转换非常复杂,能量在各个方向上的分布非常均匀,并且湍流的能量分布与空间尺度相关,研究发现湍流流动中存在着许多不同尺度的涡旋结构;此外,湍流流动还表现出空间和时间上的混沌性,即使是对相同初始条件的湍流流动,其结果也会呈现出不可预测的变化。

湍流流动的理论研究非常困难,至今仍未完全解决。

目前,湍流流动的研究主要通过数值模拟和实验手段来开展。

数值模拟可以模拟湍流流动的物理过程,通过计算机模拟湍流的运动规律,可以得到湍流流动的速度、压力等物理量的分布情况,从而对湍流流动进行研究。

实验手段则通过设计实验装置,观察流体在湍流流动状态下的特性和行为,并测量一些相关的物理量,以获得湍流流动的性质。

湍流的形成和发展与流体的黏性密切相关。

在一些高黏性的流体中,湍流流动很难形成,流体呈现出较为稳定的层流状态。

而在一些低黏性的流体中,湍流流动很容易发生,湍流现象十分明显。

湍流流动还和流体的速度、密度、粘度以及流动条件等因素紧密相关。

湍流流动的研究对于提高流体力学的应用水平具有重要意义。

湍流流动在工程、地质、生物学以及大气环境等领域中起着重要的作用。

例如,在工程领域,湍流的产生会给管道输送、搅拌等工艺过程带来许多问题,研究湍流流动可以帮助我们更好地设计和优化工艺设备。

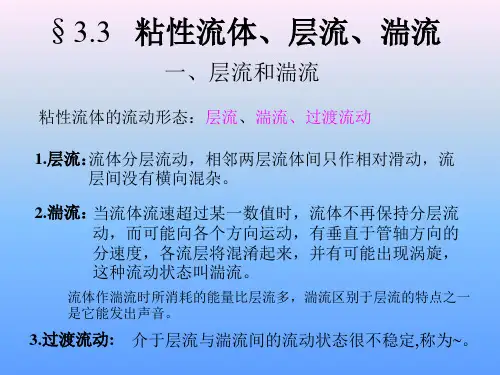

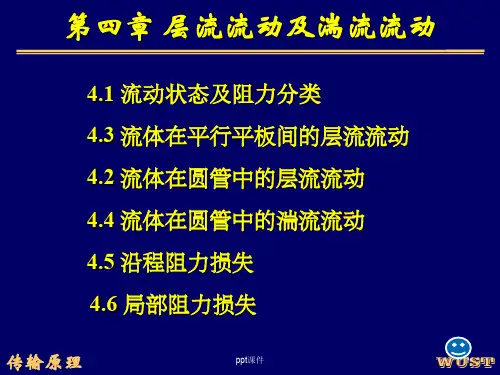

传输过程原理(课程编号:30120172)2003.9.27沈厚发焊接馆308电话:89922Email:shen@第四章层流流动及湍流流动第一节流动的状态及阻力分类第二节流体在圆管中的层流流动第三节流体在平行平板间的层流流动第四节流体在圆管中的湍流运动第五节沿程阻力系数的确定第六节局部阻力本课学习内容雷诺实验Reynolds (1882)层流过渡状态湍流第一节流动的状态及阻力分类层流(流线型流):流线呈平行状态的流动。

流体质点在流动方向上分层流动,各层互不干扰和渗混特点:流速很小、粘度很大平壁面绕流的边界层边界层(附面层Boundary Layer ):由速度为零的壁面到速度分布“较均匀”的区域。

流体的粘性在贴近物面极薄的一层内主宰流体运动。

管内层流速度的发展1.1 层流与边界层层流起始段长度(AC ):l = 0.065dReA B湍流质点的运动湍流:流体流动时,各质点在不同方向上作复杂的无规则运动,互相干扰地向前运动。

湍流运动在宏观上既非旋涡运动,在微观上又非分子运动。

流体质点的运行路径v xtv x 湍流脉动:在总的向前运动过程中,流体微团具有各个方向的脉动。

在湍流流场空间中的任一点上,流体质点的运动速度在方向和大小上均随时间而变。

瞬时平均速度:瞬时速度在一定时间内 t 内的平均值。

管内湍流中心区域特征:流体“层”与“层”之间粘性摩擦阻力小(可忽略),相对速度很小;湍流中的流动阻力(及动量交换)主要由流体微团的无规则迁移、脉动引起。

湍流主流湍流边界层层流底层湍流起始段长度:l = 25~40 d惯性力愈大,层流趋向于紊流转变;惯性力愈小,紊流趋向于层流转变。

粘性力惯性力===νηρDv D v Re 式中:v -流体在圆管中的平均速度(m/s );D -圆管内径(m )。

雷诺数(Reynolds Number ):惯性力和粘性力比。

对于在管内强制的流体,由层流开始向湍流转变:Re cr ≤2320层流(Recr 临界雷诺数);Re cr ’≥13000湍流(Re cr ’上临界雷诺数);2320<Re <13000,流动处于过渡区(不稳定),可能是层流、也可能是湍流。

![[工学]湍流流动](https://uimg.taocdn.com/c0afecf27f1922791688e8e5.webp)

第四章层流流动及湍流流动由于实际流体有粘性,在流动时呈现两种不同的流动形态:层流流动及湍流流动,并在流动过程中产生阻力。

对可压缩流体,阻力使流体受压缩。

对不可压缩流体,阻力使流体的一部分机械能转化为热能散失,这个转变过程不可逆。

散失的热量称为能量损失。

单位质量(或单位体积)流体的能量损失,称为水头损失(或压力损失),并以h w(或Δp)表示。

本章首先讨论流体的流动状态,再对粘性流体在两种流动状态下的能量损失进行分析。

第一节流动状态及阻力分类一、流体的流动状态1.雷诺试验:1882年雷诺作了如教材45页图4-1所示的流体流动形态试验。

试验装置:在圆管的中心用细玻璃管向圆管的水流中引入红色液体的细流。

试验情况:(1)当水的流速较小时(图4-1a),红色液体细流不与周围水混和,自己保持直线形状与水一起向前流动。

(2)如把水的流速逐渐增大,至一定程度时,红色细流便开始上下振荡,呈波浪形弯曲(如图4-1b)。

(3)当再把水流速度增大,红色细流的振荡加剧,至水的流速增大至某一速度后,圆管中红色细流消失,红色液体混入整个圆管的水中(如图4-1c)。

试验的三种不同状况说明:(1)对(图4-1a)所示,表明水的质点只有向前流动的位移,没有垂直水流方向的移动,即各层水的质点不相互混和,都是平行地移动的,这种流动称为层流;(2)对(图4-1b)所示,说明流动的水质点已开始有垂直水流方向的位移,离开圆管轴线较远的部位水的质点仍保持平行流动的状态;(3)对(图4-1c)所示,说明流动中水的质点运动已变得杂乱无章,各层水相互干扰,这种流动形态称为紊流或湍流。

2.雷诺数:流体之所以出现不同的流动形态,主要由流体质点流动时其本身所具有的惯性力和所受的粘性力的数值比例决定。

惯性力相对较大时,流体趋向于作紊流式的流动;粘性力则起限制流体质点作纵向脉动的作用,遏止紊流的出现。

雷诺根据此原理提出了一个判定流体流动状态的无量纲参数——雷诺数(Re):对在圆管中流动的流体而言,雷诺数的表现形式为v:圆管内流体的平均流速(m/s);ε:动力粘度(Pa·s)。

流体在圆管中层流流动的速度分布在物理学中,流体的运动方式可以分为层流流动和湍流流动两种。

层流流动是指流体在管道中以层状流动的状态,流速分布均匀且稳定。

而湍流流动则是指流体运动呈现旋涡、乱流的状态,流速分布不均匀且不稳定。

本文将重点介绍流体在圆管中层流流动的速度分布。

在圆管中,当流体以层状流动时,流速的分布具有一定的规律。

根据流体的连续性方程和动量守恒方程,可以得出流体在圆管中的速度分布与半径的关系。

根据流体的连续性方程,可以得到流体流速和管道截面积的关系。

流体的流速与管道截面积成反比,即流速越大,管道截面积越小。

这是因为在层流流动中,不同层次的流体速度需要相互配合才能维持流动。

根据动量守恒方程,可以得到流体的速度分布与半径的关系。

根据该方程的推导可知,流体的速度随着管道半径的变化而变化。

具体来说,当流体靠近管道内壁时,由于受到摩擦力的作用,流体速度会减小;而当流体靠近管道中心时,受到的摩擦力较小,流体速度较大。

因此,流体在圆管中的速度分布呈现出一种从管道中心到管道壁逐渐减小的趋势。

根据这一规律,可以得出流体速度与管道半径的关系。

在圆管中,流体速度随着管道半径的增大而减小。

具体来说,流体速度与管道半径的平方成反比关系。

这意味着,管道中心处的流体速度最大,而管道壁处的流体速度最小。

在实际应用中,对于层流流动的速度分布,可以利用该规律进行流体的控制和调整。

例如,在工业生产中,希望流体在管道中保持层流流动的状态,可以通过调整管道直径和流体流速来实现。

根据流体速度与管道半径平方的关系,可以控制流体在管道中的速度分布,从而保持流体的层流状态。

总而言之,流体在圆管中的层流流动速度分布遵循一定的规律。

通过了解流体速度与管道半径的关系,可以对流体在圆管中的速度分布进行预测和调整。

这对于实际应用中对流体的控制和调整具有重要的指导意义。

层流流动和湍流流动的特点

层流流动是指在流体中,流动方向上每一点的流速都相同,流速在管道不同截面上的分布呈现均匀且平行的特点。

以下是层流流动的几个特点:

1. 流速分布均匀:在层流流动中,流速在管道横截面上均匀分布,每一层流体以相同的速度沿着管道流动,呈现层状结构。

2. 流体粒子之间无相互作用:层流流动中,流体粒子之间相互之间没有剧烈的碰撞和对流,流体粒子仅沿着其各自层流动。

3. 流动稳定:层流流动的速度场稳定,没有明显的涡旋和涡流现象。

流体运动方向不容易改变,流线清晰,流体在管道中的流动更加有序。

相比之下,湍流流动具有以下特点:

1. 流速分布不均匀:湍流流动中,流速在管道横截面上的分布不均匀,存在流速脉动和涡流混合。

湍流中流体速度的变化较大,无规则性。

2. 流体粒子之间相互作用强烈:湍流流动中,流体粒子之间发生强烈的碰撞、对流和旋转,形成涡旋和涡流结构。

流体粒子的速度和方向发生快速变化。

3. 流动不稳定:湍流流动存在不规则的涡旋和涡流,流体运动方向不断变化。

湍流流动具有随机性和不确定性,流线错综复杂,流动状态通常是混乱而无序的。

综上所述,层流流动和湍流流动的特点在于流速分布的均匀性、流体粒子之间的相互作用强度以及流动的稳定性与不稳定性。

这些特征对于理解流体力学、确定流体运动的特性以及在工程设计中的应用具有重要意义。

流体力学中的层流和湍流特性分析流体力学是研究流体运动规律的学科,其中最基本的概念是层流和湍流。

层流和湍流是流体在流动过程中表现出来的两种不同的特性。

本文将从物理性质、流动特征和应用领域等方面分析层流和湍流的特性。

一、层流的特性层流是指在流体运动中,流体分子或分散颗粒按照有序的排列方式沿着直线或平行线方向运动的现象。

在层流中,颗粒之间的相互作用较小,流体粒子的速度不会发生突变,流速分布均匀稳定。

层流的特性可以通过雷诺数来描述,当雷诺数小于一定阈值时,可以认为该流体是层流状态。

层流的主要特点是流动稳定、精密,容易掌握和预测流动规律。

层流在工程上有广泛的应用,例如水力传动系统、柱塞泵等。

层流的流动方式使得流体粒子在管道中的能量损失较小,因此能够减少管道的摩擦损失和能量损失,提高系统的工作效率。

此外,层流状态下流体的混合效果较好,可以减少污染物的扩散和传播,有助于环境保护。

二、湍流的特性湍流是指流体在流动过程中表现出来的无序、涡旋状、动能剧烈转换的特性。

在湍流中,流体粒子的速度和方向发生快速变化,形成各种大小的涡旋结构。

湍流的出现主要与雷诺数有关,当雷诺数超过一定阈值时,流体会从层流状态转变为湍流状态。

湍流的主要特点是流动不稳定、不可预测性和混合强烈。

湍流状态下的流体粒子之间发生的摩擦和碰撞会导致能量的持续转换,使得湍流具有高度的混合效应。

因此,在湍流状态下,流体的流速和温度分布非常不均匀,形成了各种湍流涡旋结构。

湍流现象广泛存在于自然界和工程实践中,例如气象学中的风暴、河流和大气层中的湍流现象。

三、层流和湍流的应用层流和湍流在工程实践中有不同的应用领域。

层流由于其流动的稳定性和可控性,广泛应用于精密仪器中。

例如,在高精度的光学设备中,层流能够减少气流对光的折射和扩散,提高光学成像的分辨率和清晰度;在洁净室中,层流能够有效控制空气中的微尘和微生物,保证对产品生产环境的洁净要求。

湍流由于其强烈的混合性和能量转换特点在一些工程领域中得到应用。

第四章层流流动及湍流流动由于实际流体有粘性,在流动时呈现两种不同的流动形态:层流流动及湍流流动,并在流动过程中产生阻力。

对可压缩流体,阻力使流体受压缩。

对不可压缩流体,阻力使流体的一部分机械能转化为热能散失,这个转变过程不可逆。

散失的热量称为能量损失。

单位质量(或单位体积)流体的能量损失,称为水头损失(或压力损失),并以h w(或Δp)表示。

本章首先讨论流体的流动状态,再对粘性流体在两种流动状态下的能量损失进行分析。

第一节流动状态及阻力分类一、流体的流动状态1.雷诺试验:1882年雷诺作了如教材45页图4-1所示的流体流动形态试验。

试验装置:在圆管的中心用细玻璃管向圆管的水流中引入红色液体的细流。

试验情况:(1)当水的流速较小时(图4-1a),红色液体细流不与周围水混和,自己保持直线形状与水一起向前流动。

(2)如把水的流速逐渐增大,至一定程度时,红色细流便开始上下振荡,呈波浪形弯曲(如图4-1b)。

(3)当再把水流速度增大,红色细流的振荡加剧,至水的流速增大至某一速度后,圆管中红色细流消失,红色液体混入整个圆管的水中(如图4-1c)。

试验的三种不同状况说明:(1)对(图4-1a)所示,表明水的质点只有向前流动的位移,没有垂直水流方向的移动,即各层水的质点不相互混和,都是平行地移动的,这种流动称为层流;(2)对(图4-1b)所示,说明流动的水质点已开始有垂直水流方向的位移,离开圆管轴线较远的部位水的质点仍保持平行流动的状态;(3)对(图4-1c)所示,说明流动中水的质点运动已变得杂乱无章,各层水相互干扰,这种流动形态称为紊流或湍流。

2.雷诺数:流体之所以出现不同的流动形态,主要由流体质点流动时其本身所具有的惯性力和所受的粘性力的数值比例决定。

惯性力相对较大时,流体趋向于作紊流式的流动;粘性力则起限制流体质点作纵向脉动的作用,遏止紊流的出现。

雷诺根据此原理提出了一个判定流体流动状态的无量纲参数——雷诺数(Re):对在圆管中流动的流体而言,雷诺数的表现形式为v:圆管内流体的平均流速(m/s);ε:动力粘度(Pa·s)。

D:圆管直径(m);ν:运动粘度(m2/s)。

实验确定,流体开始由层流形态向紊流转变时,称为下临界雷诺数,Re=2100~2320;当Re>10000~13800时流体的流动形态为稳定的紊流,称上临界雷诺数;当Re=(2100~2320)~(10000~13800),流动形态为过渡状态,可以是紊流或层流。

临界雷诺数随体系的不同而变化,即使同一体系,它也会随其外部因素(如圆管内表面粗糙度和流体中的起始扰动程度等)的不同而改变,所以临界雷诺数为一个范围数。

对于非圆管中的流体流动,雷诺数的表现形式为R:水力半径(m);A:流体的有效截面积(m2);x:截面上与流体接触的固体周长(湿周)(m)。

(但水力半径R不是圆截面的几何半径r,如充满流体圆管的水力半径为:)这里,取下临界雷诺数为500。

对工程中常见的明渠水流,下临界雷诺数常取300。

当流体绕过固体(如绕过球体)流动时,出现层状绕流(物体后无旋涡)和紊状绕流(物体后形成旋涡)的现象,此时雷诺数用下式计算:l:固体的特征长度(球形物体为直径); v:主流体的绕流速度。

[例]:在水深h=2cm,宽度b=80cm的槽内,水的流速v=6cm/s,已知水的运动粘度ν=0.013cm2/s。

问水流处于什么运动状态?如需改变其流态,速度v应为多大?解:这是非圆管内的流体流动,先计算水力半径水力半径cm 其雷诺数为>300故水流状态为紊流状态。

如需改变流动状态,则先算出层流的临界速度,即cm/s 即水流速度v≤1.95cm/s时水流将改变为层流状态。

二、层流和边界层层流:流体质点在流动方向上分层流动,各层互不干扰和渗混,这种流线呈平行状态的流动称为层流。

层流是在流体具有很小的速度或粘度较大的流体流动时才出现。

若流体沿平板流动,则分层互不干扰。

若流体在圆管内流动,则形成同心圆筒流动。

对管内流动,由于实际流体的粘性而在流层之间及流体与管壁之间产生摩擦阻力,原来均匀分布的速度逐渐变得不均匀,在管壁附件一定厚度的区域内流体的速度要减低,形成速度的曲线分布规律(如教材46页图4-2b)。

在接近管壁处,由流速为零的壁面对速度分布较均匀的地方(速度为均匀速度的99%的地方),这一流体层称为边界层,或附面层。

边界层厚度为δ表示,δ随流体流进管内的距离的增加而增大。

流体粘性大,δ增大就快。

管内流体速度分布变化:1.流体刚流入管内时,同一截面上速度相同;2.由于粘性阻力和摩擦阻力的影响,形成边界层,边界层内流体速度降低;3.流过管子各截面的流量不变,而边界层内流速降低,引起边界层处流速的提高;如教材46页图4-2a所示。

层流时圆管内流体速度分布最终呈旋转抛物面。

图4-2中AC管段称为“层流起始段”。

对于直径为d的直管,层流起始段长度l=0.065Re。

三、紊流及紊流边界层紊流(湍流):流体流动时,流体质点在不同方向上作复杂的无规则运动,互相干扰地向前运动。

在总的向前运动过程中,流体微团具有各个方向上的脉动,即在紊流流场空间中任一点上,流体质点的运动速度在方向和大小上均随时间而变,这种运动状态可称为紊流脉动。

如书图4-3所示。

紊流时,流场空间中任一质点速度均随时间而变,为瞬时速度。

瞬时速度在一定时间t内的平均值,称为瞬时平均速度。

紊流边界层:(其结构与层流边界层不同。

)由于粘性力作用,紧贴壁面的那一层流体对邻近层流体产生阻滞作用。

管口处,管内紊流与边界层均未充分发展,边界层极薄,边界层内为层流流动。

管内一定距离后(l=25~40d),紊流边界层包括层流底层和外面的紊流部分。

四、流动阻力分类流体运动时,由于外部条件不同,其流动阻力与能量损失分为以下两种形式:1.沿程阻力:(摩擦阻力)沿流动路程上由于各流体层之间的内摩擦力而产生的流动阻力。

层流时,沿程阻力完全由粘性摩擦产生。

紊流时,沿程阻力主要由流体微团的迁移和脉动造成,一小部分由边界层内的粘性摩擦产生。

2.局部阻力:流体在流动中因遇到局部障碍而产生的阻力。

局部障碍:流道发生弯曲、流通截面扩大或缩小、流道中设置了各种阻碍等。

第二节流体在圆管中的层流运动一、有效断面上的速度分布如教材49页图4-6所示,取一长度为l,半径为r0的圆管,粘度为ε的流体在左端压力和自身重力的作用下在管中作等速v的层流运动。

初始条件:现观察半径为r的圆柱形流体段,设1-1及2-2断面的中心距基准面O-O的垂直高度为z1和z2;压力分别为p1和p2;圆柱侧表面上的切应力为τ;圆柱形流体段的重力为。

流体段沿管轴作等速v的直线运动,流体段沿管轴方向满足力平衡条件,即。

(4-2)其中,另由牛顿粘性定律可得,代入(4-2)得。

(4-3)再由1-1、2-2两断面的伯努利方程得圆管内流体作等速运动,v1=v2,则得代入式(4-3)得积分后得边界条件:r=r0时,v=0,则积分常数C:所以得出速度的表达式:,这就是管中层流有效断面上的速度分布公式。

可见速度在半径方向上的分布曲线是抛物线,最大流速v max位于圆管轴线部位,此时r=0,。

(4-5)二、平均流速和流量圆管内流体平均流速 为圆管流体流量Q除以圆管有效截面积,其中dA=2πrdr,则。

(4-6)可知,平均流速为管轴上最大流速的一半。

圆管中层流的流量Q:Q= A=d0:圆管直径。

(4-7)此式表明,流量与沿程损失水头及管径四次方成正比。

由于式中Q、γ、h f、l及d0都可测出,则利用上式可求得流体的动力粘度ε。

三、管中层流沿程损失的达西公式常用能量损失形式,即液柱高度h来描述圆管长度上流体受管壁摩擦阻力所出现的能耗,这种损失又称沿程损失,其单位为m,式(4-6)中的h f即为沿程损失。

由式(4-6)得。

(4-8)上式即为圆管中沿程损失水头的表达式。

由雷诺数,可将上式改写为,令,则或。

(4-10)此式为达西公式,其中Δp f为沿程压力损失。

若流量为Q的流体,在管中作层流运动时,其沿程损失的功率为。

(4-11)此式表明,在一定的长度,流量时,流体的动力粘度越小,则损失的功率越小。

加热后石油的动力粘度降低,所以在长距离输送石油时,常预先将石油加热到某一温度后再输送。

[例4-2]:沿直径d=305mm的管道,输送密度ρ=980kg/m3,运动粘度ν=4cm2/s 的重油。

若流量Q=60L/s,管道起点标高z1=85m,终点标高z2=105m,管长l=1800m。

试求管道中重油的压力降及损失功率各为多少?解:(1)所求压力降,指管道起点与终点之间的静压力之差Δp。

列起点和终点之间的伯努利方程:其中由于管道的流量Q不变,管道截面积一定,则流速不变,上式成为式中只有h f未知,下面来求解h f。

先确定流动类型,计算雷诺数Re:Q=60L/s=0.06m3/s,平均流速m/s雷诺数Re:<2320,流动状态为层流。

按达西公式(4-10):m (为重油柱高度)所以压力降为=394000N/m2(2)计算损失功率:由式(4-11),第三节流体在平行平板间的层流运动两平行平板间的流体层流流动在很多机械中存在,如导轨、导槽、方形导孔等,在铸造中也常可遇到金属液充填较薄的平板型腔的现象。

在上述导向零件的表面之间都有一个很小的充满润滑油的缝隙,其中一个表面往往以一定的速度移动,就会促使润滑油在缝隙中作层流运动。

现设有由两块平行平板构成的流道(教材54页图4-8、图4-10、图4-11所示),有粘度为η的流体在x轴方向上的压力差dp/dx的作用和上面平板沿x轴方向以速度v0的带动之下,在流道中只作x轴方向上的层流流动,板的长度L和宽度W都比流道的高度h大得很多,故可忽略流道侧壁影响及入口、出口效应,同时可忽略质量力的影响。

因此(速度不随时间变化),(y、z方向上速度分量为零),则,(忽略质量力的影响)假定平板沿y方向无限宽,y方向的边界面对流体运动无影响,故流体作稳定的层流流动,沿x方向上速度不变化,由连续性方程,,故。

将上述条件用到纳维尔-斯托克斯方程:(下式为纳维尔-斯托克斯方程)得到:此三式上后两式说明,压力只与x方向有关,故有又有速度v x只是z的函数,则,则上三式中第一式成为对此式两次积分,得。

(4-15)下面分三种情况求解速度:1.(即无压力差),上板以定速度v0运动,下板不动,如图4-8所示。

边界条件:时,;时,代入式(4-15)得,则速度v:2.,两平板均静止,如图4-10所示。

边界条件:时,;时,代入式(4-15)得,则速度v:3.,上板以v0运动,如图4-11所示。

求出速度v:第四节流体在圆管中的紊流运动实际工程中,流体的流动只有很少一部分是层流流动,绝大部分是紊流流动,下面就来分析紊流流动。