第四章 层流、湍流与湍流流动

- 格式:ppt

- 大小:484.51 KB

- 文档页数:37

流体力学中的湍流流动现象流体力学是研究流体运动规律的学科,而湍流流动现象是流体力学领域中一个极为重要和复杂的问题。

湍流流动的出现在我们的日常生活中随处可见,如水龙头的水流、风的吹拂、河流的水流等等都存在着湍流现象。

然而,湍流流动的本质却仍然是一个未解之迷。

湍流流动是指流体在运动过程中发生的一种无规则、混乱的流动状态。

与湍流相对的是层流,层流是指流体在运动过程中具有规律性和序列性的流动状态。

湍流的出现是由于流体分子之间相互碰撞和摩擦引起的,这种现象使得流体在运动中呈现出分流、交替、混合等复杂的运动状态。

湍流流动具有许多特点,比如湍流是不稳定的,它的速度和压力分布是时刻发生变化的;湍流流动能量的转换非常复杂,能量在各个方向上的分布非常均匀,并且湍流的能量分布与空间尺度相关,研究发现湍流流动中存在着许多不同尺度的涡旋结构;此外,湍流流动还表现出空间和时间上的混沌性,即使是对相同初始条件的湍流流动,其结果也会呈现出不可预测的变化。

湍流流动的理论研究非常困难,至今仍未完全解决。

目前,湍流流动的研究主要通过数值模拟和实验手段来开展。

数值模拟可以模拟湍流流动的物理过程,通过计算机模拟湍流的运动规律,可以得到湍流流动的速度、压力等物理量的分布情况,从而对湍流流动进行研究。

实验手段则通过设计实验装置,观察流体在湍流流动状态下的特性和行为,并测量一些相关的物理量,以获得湍流流动的性质。

湍流的形成和发展与流体的黏性密切相关。

在一些高黏性的流体中,湍流流动很难形成,流体呈现出较为稳定的层流状态。

而在一些低黏性的流体中,湍流流动很容易发生,湍流现象十分明显。

湍流流动还和流体的速度、密度、粘度以及流动条件等因素紧密相关。

湍流流动的研究对于提高流体力学的应用水平具有重要意义。

湍流流动在工程、地质、生物学以及大气环境等领域中起着重要的作用。

例如,在工程领域,湍流的产生会给管道输送、搅拌等工艺过程带来许多问题,研究湍流流动可以帮助我们更好地设计和优化工艺设备。

流体力学中的湍流与层流流体力学是研究流体运动规律的学科,其中湍流与层流是流体运动中的两种基本类型。

湍流和层流在流体力学中具有不同的特点和运动规律,对于理解流体的行为以及各种流体系统的设计和优化具有重要意义。

一、湍流的特点与规律湍流是指流体在流动过程中出现的不规则、混乱的运动状态。

与湍流相对的是层流,层流是指流体在管道、河流等狭窄空间中呈现平行的流动状态。

湍流和层流的主要区别在于流体的速度和流动方式。

湍流的特点有以下几个方面:1. 不规则性:湍流的流速和流向都不是固定不变的,而是随机变化的。

流体颗粒在湍流中呈现出旋转、混杂的状态,导致流体运动迅猛且不可预测。

2. 湍流能量耗散快:湍流中能量的转移和耗散比层流更快。

湍流的不规则性使得流体颗粒之间发生碰撞和混合,导致动能耗散增加,从而使湍流的能量耗散速率更高。

3. 湍流的湍流:湍流内部还存在着更小尺度的湍流结构,形成了多层次的湍流现象。

这种湍流内部的湍流结构不断分裂和混合,使得湍流的流速和流向变得更加复杂。

湍流的产生与维持是一个相对复杂的过程,受到多种因素的影响。

主要因素包括流体的速度、粘度、密度以及流动的几何形状等。

当流体速度超过一定的临界值时,湍流就会发生。

湍流的维持则需要持续提供足够的能量,否则流体会逐渐转变为层流状态。

二、层流的特点与规律层流是指流体在管道、河流等狭窄空间中呈现平行的流动状态。

相对于湍流而言,层流的主要特点在于流体颗粒之间没有明显的相互干扰和碰撞,流体运动呈现出有序的状态。

层流的特点如下:1. 平行流动:层流中的流体颗粒沿着管道或河流的轴线方向运动,且速度相同。

流体颗粒之间的相对位置保持稳定,没有明显的交换和混合。

2. 速度分布均匀:由于流体颗粒之间没有明显的相互作用,层流中的速度分布均匀。

流体速度沿着截面的任意一条线上都相同,呈现出流速分布均匀的状态。

层流的形成与流体的流速、粘度、管道直径等因素有关。

当流体速度较低、粘度较高、管道直径较小时,流体倾向于呈现出层流的状态。

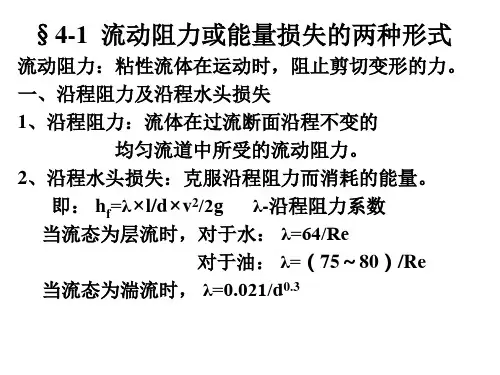

第四章层流流动及湍流流动由于实际流体有粘性,在流动时呈现两种不同的流动形态:层流流动及湍流流动,并在流动过程中产生阻力。

对可压缩流体,阻力使流体受压缩。

对不可压缩流体,阻力使流体的一部分机械能转化为热能散失,这个转变过程不可逆。

散失的热量称为能量损失。

单位质量(或单位体积)流体的能量损失,称为水头损失(或压力损失),并以h w(或Δp)表示。

本章首先讨论流体的流动状态,再对粘性流体在两种流动状态下的能量损失进行分析。

第一节流动状态及阻力分类一、流体的流动状态1.雷诺试验:1882年雷诺作了如教材45页图4-1所示的流体流动形态试验。

试验装置:在圆管的中心用细玻璃管向圆管的水流中引入红色液体的细流。

试验情况:(1)当水的流速较小时(图4-1a),红色液体细流不与周围水混和,自己保持直线形状与水一起向前流动。

(2)如把水的流速逐渐增大,至一定程度时,红色细流便开始上下振荡,呈波浪形弯曲(如图4-1b)。

(3)当再把水流速度增大,红色细流的振荡加剧,至水的流速增大至某一速度后,圆管中红色细流消失,红色液体混入整个圆管的水中(如图4-1c)。

试验的三种不同状况说明:(1)对(图4-1a)所示,表明水的质点只有向前流动的位移,没有垂直水流方向的移动,即各层水的质点不相互混和,都是平行地移动的,这种流动称为层流;(2)对(图4-1b)所示,说明流动的水质点已开始有垂直水流方向的位移,离开圆管轴线较远的部位水的质点仍保持平行流动的状态;(3)对(图4-1c)所示,说明流动中水的质点运动已变得杂乱无章,各层水相互干扰,这种流动形态称为紊流或湍流。

2.雷诺数:流体之所以出现不同的流动形态,主要由流体质点流动时其本身所具有的惯性力和所受的粘性力的数值比例决定。

惯性力相对较大时,流体趋向于作紊流式的流动;粘性力则起限制流体质点作纵向脉动的作用,遏止紊流的出现。

雷诺根据此原理提出了一个判定流体流动状态的无量纲参数——雷诺数(Re):对在圆管中流动的流体而言,雷诺数的表现形式为v:圆管内流体的平均流速(m/s);ε:动力粘度(Pa·s)。

层流和湍流的定义一、层流的定义层流是指在流体中,流动的速度和方向在各个位置上几乎保持不变的一种流动状态。

层流通常发生在粘性流体中,比如水。

在层流中,流体沿着平行的层面流动,流速差异较小,流体粒子之间的相对运动较为有序。

层流的特点是流速均匀、流线平行、流体粒子间无明显的混合和交换。

层流可以通过实验观察到,比如将水从一个直径较细的管道中缓慢流出,我们会发现水以一定的速度和方向从管道中流出,形成平行的水流。

此外,层流还存在于自然界中,比如河流中的水流、大气中的风等。

二、湍流的定义湍流是指流体在流动过程中,速度和方向发生剧烈变化、混乱无序的流动状态。

湍流通常发生在高速流动的流体中,比如风、水流中的涡旋等。

在湍流中,流体粒子之间的相对运动复杂而混乱,流速差异较大,流线交织纠缠,形成各种涡旋。

湍流可以通过实验观察到,比如将水从一个粗糙的管道中迅速流出,我们会发现水以不规则的速度和方向从管道中喷射出来,形成混乱的水流。

此外,湍流还存在于自然界中,比如河流中的急流、强风中的气流等。

三、层流与湍流的区别层流和湍流是两种截然不同的流动状态,它们具有以下几个明显的区别:1. 流速和流线的不同:层流中,流速和流线保持稳定,流体粒子以平行的方式运动;而湍流中,流速和流线变化剧烈,流体粒子运动混乱无序。

2. 混合程度的不同:层流中,流体粒子之间的相对运动有序,几乎不发生混合和交换;而湍流中,流体粒子之间的相对运动复杂而混乱,混合程度较高。

3. 能量消耗的不同:层流中,能量消耗较小,流体粒子之间的摩擦较小;而湍流中,能量消耗较大,流体粒子之间的摩擦较大。

4. 噪音和振动的不同:层流中,噪音和振动较小;而湍流中,噪音和振动较大。

5. 湍流的不可逆性:湍流是一种不可逆的流动状态,即使在没有外界干扰的情况下,湍流也会持续存在;而层流在没有外界干扰的情况下,可以长时间保持稳定。

总结:层流和湍流是流体力学中两种不同的流动状态。

层流以流速均匀、流线平行和流体粒子间有序运动为特点,而湍流则以流速剧烈变化、流线交织纠缠和流体粒子间混乱无序为特点。

传输过程原理(课程编号:30120172)2003.9.27沈厚发焊接馆308电话:89922Email:shen@第四章层流流动及湍流流动第一节流动的状态及阻力分类第二节流体在圆管中的层流流动第三节流体在平行平板间的层流流动第四节流体在圆管中的湍流运动第五节沿程阻力系数的确定第六节局部阻力本课学习内容雷诺实验Reynolds (1882)层流过渡状态湍流第一节流动的状态及阻力分类层流(流线型流):流线呈平行状态的流动。

流体质点在流动方向上分层流动,各层互不干扰和渗混特点:流速很小、粘度很大平壁面绕流的边界层边界层(附面层Boundary Layer ):由速度为零的壁面到速度分布“较均匀”的区域。

流体的粘性在贴近物面极薄的一层内主宰流体运动。

管内层流速度的发展1.1 层流与边界层层流起始段长度(AC ):l = 0.065dReA B湍流质点的运动湍流:流体流动时,各质点在不同方向上作复杂的无规则运动,互相干扰地向前运动。

湍流运动在宏观上既非旋涡运动,在微观上又非分子运动。

流体质点的运行路径v xtv x 湍流脉动:在总的向前运动过程中,流体微团具有各个方向的脉动。

在湍流流场空间中的任一点上,流体质点的运动速度在方向和大小上均随时间而变。

瞬时平均速度:瞬时速度在一定时间内 t 内的平均值。

管内湍流中心区域特征:流体“层”与“层”之间粘性摩擦阻力小(可忽略),相对速度很小;湍流中的流动阻力(及动量交换)主要由流体微团的无规则迁移、脉动引起。

湍流主流湍流边界层层流底层湍流起始段长度:l = 25~40 d惯性力愈大,层流趋向于紊流转变;惯性力愈小,紊流趋向于层流转变。

粘性力惯性力===νηρDv D v Re 式中:v -流体在圆管中的平均速度(m/s );D -圆管内径(m )。

雷诺数(Reynolds Number ):惯性力和粘性力比。

对于在管内强制的流体,由层流开始向湍流转变:Re cr ≤2320层流(Recr 临界雷诺数);Re cr ’≥13000湍流(Re cr ’上临界雷诺数);2320<Re <13000,流动处于过渡区(不稳定),可能是层流、也可能是湍流。

工程流体力学中的湍流与层流比较分析湍流与层流是工程流体力学中两种不同的流动模式。

在实际的工程实践中,对于湍流和层流的比较分析是非常重要的,因为不同的流动模式具有不同的特点和应用场景,对于工程设计和性能评估具有重要的影响。

湍流是一种流动状态,其中流体粒子的运动呈现出无规律的、混乱的趋势。

在湍流中,流体粒子的速度、方向和位置会不断发生变化,并且具有高度的扩散性以及涡旋结构。

湍流具有较高的能量损失和阻力,因此在一些情况下需要采取控制措施以减小湍流带来的不利影响。

湍流的特点使其在能量混合、热传递以及质量传递等方面具有优势,因此在许多工程应用中湍流是必不可少的。

层流是指在管道或流道中,流体粒子的运动呈现出有序的、规律的趋势。

在层流中,流体粒子的速度、方向和位置保持稳定,流动轨迹呈现为各自平行的层流。

层流具有较低的能量损失和阻力,因此在一些要求较高流动稳定性和能量效率的应用中,层流是较为理想的选择。

层流具有较好的传质和传热性能,并且对于一些需要精确控制流体运动的工程应用具有重要意义。

在湍流与层流的比较分析中,我们需要从以下几个方面进行研究和评价。

首先,我们可以从流动特性的角度来比较湍流和层流。

湍流具有混乱的流动结构和高强度的涡旋,流体粒子的速度和位置变化较大。

相比之下,层流具有有序的流动结构和较小的速度和位置变化。

因此,从流动特性的角度来看,湍流更加不稳定,而层流更加稳定。

其次,在能量损失和阻力方面,湍流比层流更高。

湍流由于其混乱的流动结构和涡旋的存在,导致了更大的摩擦阻力和能量损失。

而层流由于其有序的流动结构和较小的速度变化,能量损失和阻力较小。

另外,传质和传热性能也是比较湍流和层流的重要指标。

湍流由于其混乱的流动结构和较大的涡旋,具有更好的传质和传热性能。

而层流由于其有序的流动结构,传质传热性能相对较差。

最后,在工程应用方面,需要根据具体的需求和场景来选择湍流或层流。

对于一些对流动稳定性和能量效率有要求的应用,如某些化工反应器、流体传送管道等,层流是较为理想的选择。

流体力学中的层流与湍流流体力学是研究流体的运动规律和性质的学科。

在流体运动中,我们常常会遇到两种不同的流动状态,即层流和湍流。

本文将就这两种流动状态展开讨论,并比较它们的特点和应用。

一、层流层流是指流体在管道或河道中以分层的方式流动的现象。

在层流中,流体的流速和流向均保持稳定,流线呈平行状态,各层之间无交换。

层流具有以下几个特点:1. 稳定性高:层流的流速和流向稳定,具有较高的稳定性,可以有较好的控制性。

2. 流线整齐:层流中的流线呈平行排列,整齐有序。

流体粒子沿着确定的路径运动,互不干扰。

3. 无交换:各层之间无交换,层与层之间不存在混合和扩散的现象。

层流通常发生在低速流动或细长管道中。

工业生产中的输送管道、实验室中的毛细管以及血管中的血流等都可以看作是层流现象的应用。

二、湍流湍流是指流体在管道或河道中以一种混乱、不规则的方式流动的现象。

在湍流中,流线交错复杂,流速时快时慢,各层之间有交换和混合。

湍流具有以下几个特点:1. 高速旋转:湍流中的流体粒子不断旋转、交错,流线混乱,流速时快时慢。

2. 涡流形成:湍流中会形成许多旋转的涡流结构,这些涡流中具有良好的质量和动量交换能力。

3. 能量损失:湍流中由于能量的激烈交换和损耗,导致系统内部的能量损失,对管壁和结构造成冲击和摩擦。

湍流通常发生在高速流动或管道弯曲、扩张等复杂条件下。

例如,河流中的急流、风吹草动时的空气流动都属于湍流现象。

三、层流与湍流的对比层流和湍流是两种截然不同的流动状态,它们在流体力学中具有不同的应用和影响。

1. 相互转换:在某些条件下,层流和湍流之间可以相互转换。

层流经过一定距离的管道传输后,可能会转变为湍流,而湍流在稳定条件下也可以转变为层流。

2. 压降不同:相同情况下,湍流状态下的流体压降会比层流状态下的更大。

湍流中涡流的形成会导致能量损失,并增大系统的阻力。

3. 混合效果不同:层流中各层之间无交换,混合效果较弱;湍流中涡流的形成和交换使得流体混合更加充分,混合效果较强。