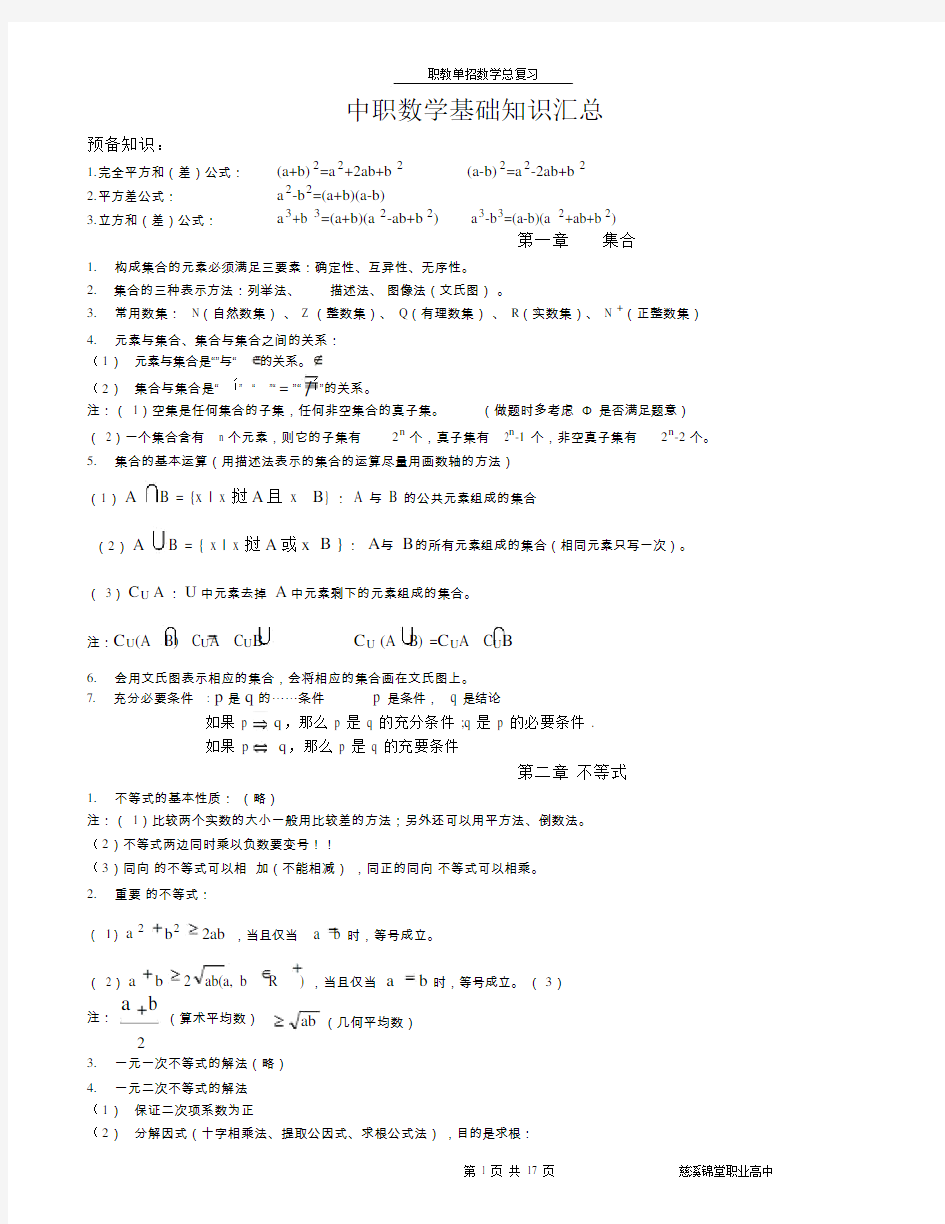

职教单招数学总复习

中职数学基础知识汇总

预备知识:

1.完全平方和(差)公式: (a+b)2=a 2+2ab+b 2 (a-b)2=a 2-2ab+b 2

2.平方差公式:

a 2-

b 2=(a+b)(a-b)

3.立方和(差)公式:

a 3+

b 3=(a+b)(a 2-ab+b 2)

a 3-

b 3=(a-b)(a 2+ab+b 2)

第一章

集合

1. 构成集合的元素必须满足三要素:确定性、互异性、无序性。

2. 集合的三种表示方法:列举法、

描述法、 图像法(文氏图) 。

3. 常用数集: N (自然数集) 、 Z (整数集)、 Q (有理数集) 、 R (实数集)、 N +(正整数集)

4.

元素与集合、集合与集合之间的关系:

( 1) 元素与集合是“”与“ ”的关系。

( 2) 集合与集合是“ í” “ ”“ = ”“

/í”的关系。

注:( 1)空集是任何集合的子集,任何非空集合的真子集。

(做题时多考虑 Ф 是否满足题意)

( 2)一个集合含有 n 个元素,则它的子集有

2n 个,真子集有 2n -1 个,非空真子集有

2n -2 个。

5. 集合的基本运算(用描述法表示的集合的运算尽量用画数轴的方法)

(1) A B = {x | x 挝A 且 x B } : A 与 B 的公共元素组成的集合

(2) A

B = { x | x 挝A 或x B } : A 与 B 的所有元素组成的集合(相同元素只写一次)。

( 3) C U A : U 中元素去掉 A 中元素剩下的元素组成的集合。 注:C U (A B ) C U A C U B

C U (A B ) =C U A C U B

6. 会用文氏图表示相应的集合,会将相应的集合画在文氏图上。

7. 充分必要条件 : p 是 q 的??条件 p 是条件, q 是结论

如果 p q ,那么 p 是 q 的充分条件 ;q 是 p 的必要条件 . 如果 p

q ,那么 p 是 q 的充要条件

第二章 不等式

1. 不等式的基本性质: (略)

注:( 1)比较两个实数的大小一般用比较差的方法;另外还可以用平方法、倒数法。

( 2)不等式两边同时乘以负数要变号!!

( 3)同向 的不等式可以相 加(不能相减) ,同正的同向 不等式可以相乘。 2. 重要 的不等式:

( 1) a 2 b 2 2ab ,当且仅当 a b 时,等号成立。 ( 2) a b

2 ab(a, b R

) ,当且仅当 a

b 时,等号成立。 ( 3)

注:

a

b

(算术平均数)

ab (几何平均数)

2

3. 一元一次不等式的解法(略)

4. 一元二次不等式的解法

( 1) 保证二次项系数为正

( 2) 分解因式(十字相乘法、提取公因式、求根公式法),目的是求根:

职教单招数学总复习( 3)定解:(口诀)大于取两边,小于取中间。

5.绝对值不等式的解法

若 a0 ,则

| x | a a x a

|或

|x a x a x a

分式不等式的解法:与二次不等式的解法相同。注:分母不能为0.

第三章函数

1.函数

( 1)定义:设A、B是两个非空数集, 如果按照某种对应法则 f ,对A内任一个元素x, 在 B 中总有一个且只有一个值y 与它对应 , 则称f是集合 A 到 B 的函数 , 可记为 : f :A → B, 或f :x → y. 其中 A 叫做函数 f 的定义域.函数 f 在x a 的函数值,记作 f (a),函数值的全体构成的集合C(C? B), 叫做函数的值域.

( 2)函数的表示方法:列表法、图像法、解析法。

注:在解函数题时可以画出图像,运用数形结合的方法可以使大部分题目变得更简单。

2.函数的三要素:定义域、值域、对应法则

( 1)定义域的求法:使函数(的解析式)有意义的x的取值范围

主要依据:分母不能为0,偶次根式的被开方式0,

特殊函数定义域: y x0 , x0y a x , (a 0且 a 1), x R

y log a x, (a 0且 a1), x0

( 2)值域的求法:y 的取值范围

①正比例函数:y kx和一次函数:y kx b 的值域为R

②二次函数: y ax 2bx c 的值域求法:配方法。如果x 的取值范围不是R 则还需画图像

③反比例函数:y 1

0}的值域为 { y | y

x

④另求值域的方法:换元法、不等式法、数形结合法、函数的单调性等等。( 3)解析式求法:在求函数解析式时可用换元法、构造法、待定系数法等。

3.函数图像的变换

(1)平移

向左平移

y f (x)向右平移

y f ( x a)

y f ( x)个单位y f ( x a)个单位

a a

y

向上平移

y f ( x) a y

向下平移

y f ( x) a f ( x)个单位 f ( x)个单位

a

a

( 2)翻折

y f (x)

沿 x轴

y f (x)

保留 x轴上方图像

y f (x)y | f (x) |上、下对折下方翻折到上方

4. 函数的奇偶性 ( 1) 定义域关于原点对称

( 2)

若 f ( x) f (x)

奇

若 f ( x) f ( x)

偶

注:①若奇函数在

x 0 处有意义,则 f (0)

②常值函数

f ( x) a ( a

0 )为偶函数

③ f ( x)

0 既是奇函数又是偶函数

5. 函数的单调性

对于

x 1、 x 2 [a,b] 且 x 1

x 2 ,若

f (x 1 ) f ( x 2 ), 称f (x)在[ a,b]上为增函数 f (x 1 )

f ( x 2 ), 称f (x)在[ a,b]上为减函数

增函数: x 值越大,函数值越大;

x 值越小,函数值越小。

减函数: x 值越大,函数值反而越小; x 值越小,函数值反而越大。

6.

二次函数

( 1)二次函数的三种解析式

①一般式:

f (x)

ax 2 bx

c ( a 0 )

②顶点式: f (x) a(x k )2 h ( a 0 ),其中 (k, h) 为顶点

③两根式:

f (x) a(x

x 1 )( x x 2 )

( a 0 ),其中 x 1、 x 2 是 f (x)

0 的两根

( 2)图像与性质

二次函数的图像是一条抛物线,有如下特征与性质:

① 开口

a 0

开口向上

a

开口向下

② 对称轴: x

b

顶点坐标: (

b , 4a

c b 2 )

2a

2a

4a

有两交点

x 1

b

x 2

③与 x 轴的交点:

0 有1交点 ④

根与系数的关系: (韦达定理)

a

x 1 c

无交点

x 2

a

⑤ f ( x)

ax 2 bx

c 为偶函数的充要条件为

b

⑥ 二次函数(二次函数恒大(小)于

0)

f ( x)

a 0

图像位于 x 轴上方

f ( x) a 0

图像位于 x 轴下方

⑦ 若二次函数对任意

x 都有 f (t

x) f (t

x) ,则其对称轴是 x t 。

第四章

指数函数与对数函数

1. 指数幂的性质与运算

( 1)根式的性质:

① n 为任意正整数,(n a)n a②当 n 为奇数时,n a n a ;当 n 为偶数时,n a n| a |

③零的任何正整数次方根为零;负数没有偶次方根。

( 2)零次幂:a01(a0)

( 3)负数指数幂: a n1( a0, n N * )

a n

m

( 4)分数指数幂: a n n

a m(a0, m, n N且 n1)

( 5)实数指数幂的运算法则:( a0, m, n R)

① a m a n a m n② (a m )n a mn③ ( a b)n a n b n

2.幂运算时,注意将小数指数、根式都统一化为分数指数;一般将每个数都化为最小的一个数的n 次方。

3.幂函数 y x a 当

a

时,

y x a

在(,)上单调递增当

00

)上单调递减a

时,

y x

a在(,

00

4.指数与对数的互化:a b N log a N b(a0且 a 1)、 ( N0)

5.对数基本性质:① log a a1② log a 10③

a log a N N④ log a a N N

⑤ log a b与 log b a互为倒

数log a b log b a1log a b

1 log b a

⑥ log a m b n n

log a b m

6.对数的基本运算:

log a (M N )log a M log a N log a M log a M log a N

N

7.换底公式: log a N log b N

(b0且 b 1) log b a

8.指数函数、对数函数的图像和性质

指数函数对数函数

定

y a x( a 0, a 1的常数 )y log a x(a 0, a 1的常数 )义

图

像

职教单招数学总复习

(1)

x

R, y 0

(1)

x

0, y R

性

(0,1)

(2)

(1,0)

(2) 图像经过

点

图像经过

点

质

a 1, y

a x

在 R 上为增函数;

a 1, y

log a x 在( 0,

)上为增函数;

( 3)

a x 在R 上为减函数。

( 3)

0 a

1, y

0 a 1, y log a x 在(0, )上为减函数

9. 利用幂函数、指数函数、对数函数的单调性比较两个数的大小,将其变为同底、同幂(次)或用换底公式或是利用

中间值 0, 1 来过渡。

10. 指数方程和对数方程:

指数式和对数式互化

同底法

换元法 ④取对数法

注:解完方程要记得验证根是否是增根,是否失根。

第五章

数列

等差数列

等比数列

每一项与前一项之差为同一个常数

每一项与前一项之比为同一个常数

定

a 2

a 1

a 3 a 2

a n

a n 1

d

a 2 a 3

a n

q (q

0)

a 1

a 2

义

a n 1

注:当公差

d

0 时,数列为常数列

注:等比数列各项及公比均不能为 0;

当公比为 1 时,数列为常数列

通 项 a n

a 1 (n 1)d

a n

a 1q

n 1

公式

推 ( 1) d

a n a m

(1)

q

n m

a n

n

m

a m

论

( 2) a n a m ( n m)d

(2)

a n

a m q n m

( 3)若 m n

p q ,则 a m

a n

a p a q (3)若 m n p q ,则 a m a n a p a q

中 项 三个数 a 、 b 、 c 成等差数列,则有 三个数 a 、b 、c 成等比数列,则有

公式

2b

a c

a c

b

2

ac

b

n

2

前

n(a 1 a n )

n(n 1)

a 1 (1 q n

)

a 1 a n q

S n

S n 1)

项 和

2

na 1

2

d

1 q

1 ( q

公式

q

1. 已知前 n 项和 S n 的解析式,求通项 a n

a n

S 1 (n 1)

S n

S

n 1

(n 2)

2. 弄懂等差、等比数通项公式和前n 项和公式的证明方法。 (见教材)

第六章 三角函数

职教单招数学总复习

180

o

1o

弧度

弧度

弧度

180) o 57 o 18' 弧度

180 0.01745

1

(

2. 扇形弧长公式和面积公式

L 扇 | | r

S 扇

1

Lr

1

| | r 2

(记忆法:与 S ABC

1

ah 类似)

2

2

2

3.

任意三角函数的定义:

对边 y

cos

邻边 x 对边 y

sin

=

= tan 邻边

=

斜边

r

斜边

r

x

4.

特殊三角函数值

00

30 0

45 0

60 0

900

6

4

3

2

sin

0 1 2 3 4

2 2 2 2 2

cos

4

3 2 1 0 2

2 2

2

2

3 tan

1

3

不存在

3

5. 三角函数的符号判定

( 1)口诀:一全二正弦,三切四余弦。 (三角函数中为正的,其余的为负)

( 2)图像记忆法 6.

三角函数基本公式

sin tan

(可用于化简、证明等)

cos

sin 2

cos 2

1

(可用于已知

sin 求 cos ;或者反过来运用)

7.

诱导公式:口诀:奇变偶不变,符号看象限。

解释:指 k

( k

Z) ,若 k 为奇数,则函数名要改变,若

k 为偶数函数名不变。

2

7. 已知三角函数值求角 :

(1) 确定角

所在的象限 ; (2) 求出函数值的绝对值对应的锐角 '; (3) 写出满足条件的 0 ~ 2 的角 ; (4) 加上周期(同

终边的角的集合)

8. 和角、倍角公式

⑴ 和角公式: sin( ) sin cos cos sin

cos( ) cos cos sin sin

tan(

) tan

tan

1 tan tan

注意正负号相同

注意正负号相反

职教单招数学总复 习

⑵ 二倍角公式:

s i n22 si n c o s

cos 2

cos 2

sin 2

2 cos 2

1 1 2sin 2

tan 2

2 tan

1 tan

2

⑶ 半角公式:

s i n

1 c o s

cos

1 cos

2 2

2

2

9. 三角函数的图像与性质

函数

图像

性

质

值域

同期

奇偶性

单调性

定义域

y sin x

T 2

x R [ 1,1]

y cosx

T 2

x R

[ 1,1]

9. 正弦型函数

y A sin( x

) ( A 0, 0)

(1) 定义域 R ,值域 [

A, A]

[2k

,2k ]

2 2

奇

,2k 3 ] [ 2k

2

2

[ 2k

,2k ]

偶

[ 2k ,2k

]

( 2)周期: T

2

( 3)注意平移的问题:一要注意函数名称是否相同,二要注意将

x 的系数提出来,再看是怎样平移的。

( 4) y

a sin x bcos x a 2

b 2 sin(x

)

10. 正弦定理

a b c ( R 为 ABC 的外接圆半径)

sin A

sin B

2R

sin C

其他形式:( 1) a

2Rsin A

b 2Rs i nB

c 2Rs i nC (注意理解记忆,可只记一个)

( 2) a : b : c sin A : sin B : sinC

11. 余弦定理

a 2

b 2

c 2

2bc cos A

cos A b 2 c 2 a 2

(注意理解记忆,可只记一个)

2bc

12. 三角形面积公式

职教单招数学总复习

S ABC

1

ab sin C

1

bc sin A

1

ac sin B

(注意理解记忆,可只记一个)

2

2

2

a b c

13. 海伦公式: S ABC

P(P a)( P b)( P c) (其中 P 为 ABC 的半周长,

P

)

2

第七章 平面向量

1. 向量的概念 ( 1) 定义:既有 大小又有方向 的量。

( 2)

向量的表示: 书写时一定要加箭头!

另起点为 A ,终点为 B 的向量表示为

AB 。

( 3) 向量的模(长度) : | AB | 或| a |

( 4) 零向量:长度为 0,方向任意。单位向量:长度为 1 的向量。

向量相等:大小相等,方向相同的两个向量。

反(负)向量:大小相等,方向相反的两个向量。

2. 向量的运算( 1) 图形法则

三角形法则

平形四边形法则

( 2)计算法则

加法: AB

BC AC 减法: AB AC CA

( 3)运算律:加法交换律、结合律

注:乘法(内积)不具有结合律

3.

数乘向量: a ( 1)模为: | || a |

( 2)方向:

为正与 a 相同; 为负与 a 相反。

4. AB 的坐标:终点 B 的坐标减去起点

A 的坐标。 A

B ( x B x A , y B y A )

5.

向量共线(平行) : 唯一实数

,使得 ab 。

(可证平行、三点共线问题等)

6. 平面向量分解定理:如果

e 1 ,e 2 是同一平面上的两个不共线的向量,那么对该平面上的任一向量 a ,都存在唯一的

一对实数 x 1 , x 2 ,使得 a

x 1 e 1 x 2 e 2 。

7. 注意 ABC 中,重心 (三条中线交点 )、外心(外接圆圆心:三边垂直平分线交点) 、内心(内切圆圆心:三角平分线交点)、垂心(三高线的交点)

8. 向量的内积(数量积)

( 1) 向量之间的夹角:图像上起点在同一位置;范围

[0, ]。

职教单招数学总复习9.向量内积的性质:

( 1)cos a,b

a b

(夹角公式)( 2)a⊥b a b0 | a || b |

( 3)a a| a |2或 | a |a a(长度公式)

10. 向量的直角坐标运算:(1)

AB( x B x A , y B y A )

( 2)设a( x1 , y1), b( x2 , y2 ) ,则 a b (x1x2 , y1y2 ) a ( x1 , y1 ) a b x1 x2 y1 y2

11. 中点坐标公式:若 A(x1, y1) ,B ( x2, y2) , 点 M(x,y)是线段 AB的中点 , 则x x

1

x

2, y y1 y2 22

12. 向量平行、垂直的充要条件:设a( x1 , y1), b( x2 , y2 ) ,则

a ∥

b x1y1

(相对应坐标比值相等)x2y2

a ⊥

b a b0x1 x2y1 y20(两个向量垂直则它们的内积为0)

11.长度公式

( 1)向量长度公式:设 a( x, y ) ,则 | a | x 2y 2

( 2)两点间距离公式:设点A( x1 , y1 ), B( x2 , y2 ) ,则| AB | ( x2x1)2( y2 y1 ) 2 12.向量平移

( 1)P(x, y) 平移向量a x'x a1

平移公式:点( a1 , a2 )到P'( x', y' ) ,则

y 记忆法:“新 =旧 + 向量”

y'a2

( 2)图像平移:y f (x) 的图像平移向量a( a1 , a2 ) 后得到的函数解析式为:y a2 f ( x a1 )

第八章平面解析几何

1. 曲线C上的点与方程F ( x, y)0之间的关系:

( 1)曲线 C 上点的坐标都是方程 F ( x, y)0 的解;

( 2)以方程 F ( x, y)0 的解 (x, y) 为坐标的点都在曲线 C 上。

则曲线 C 叫做方程 F ( x, y)0 的曲线,方程 F ( x, y)0 叫做曲线 C 的方程。

2. 求曲线方程的方法及步骤:(1)设动点的坐标为(x,y);(2) 写出动点在曲线上的充要条件;(3) 用x, y的关系式

表示这个条件列出的方程;( 4)化简方程(不需要的全部约掉);( 5)证明化简后的方程是所求曲线的方程。如果方程化简过程是同解变形的话第五步可省略。

3.两曲线的交点:联立方程组求解即可。

4.直线:

职教单招数学总复习

(1) 倾斜角:一条直线l 向上的方向与x 轴的正方向所成的最小正角叫这条直线的倾斜角。其范围是[0,)

(2) 斜率:①倾斜角为900的直线没有斜率;②k tan(倾斜角的正切)

③经过两点 P1(x1, y1 ), P2( x2

y2y1

( x1x2 ) , y2 ) 的直线的斜率K

x1

x2

(3)直线的方程

y y1x x1

② 斜截式:① 两点式:

y1x2x1

y2

③点斜式: y y0k(x x0 )④ 一般式:y kx b

Ax By C0

注: 1. 若直线l方程为3x+4y+5=0,则与l平行的直线可设为3x+4y+C=0;与l垂直的直线可设为4X-3Y+C=0

2.求直线的方程最后要化成一般式。

(4)两条直线的位置关系

l1 : y k1 x b1l 2 : y k2 x b2l1 : A1 x B1 x C10 l2: A2x B2x C20

l1与 l 2平行k1k2且 b1b2A1B1C2 A2B2C2

l1与 l 2重合k1k2且 b1b2A1B1C2 A2B2C2

l1与 l 2相交k1k2A1B1 A2 B2

l1⊥ l 2k1k21A1 A2B1B20注:系数为0 的情况可画图像来判定。

(5)点到直线的距离

①点 P( x0 , y0 ) 到直线 Ax By C

| Ax0By0 C | 0 的距离:d

A2 B 2

5. 圆的方程

( 1)标准方程: ( x a) 2( y b) 2r 2( r0 )其中圆心(a,b),半径r。( 2)一般方程: x2y 2Dx Ey F0(D2 E 24F0 )圆心( D , E )半径: r D 2 E 24F

222

( 4)直线和圆的位置关系:主要用几何法,利用圆心到直线的距离 d 和半径 r 比较。

d r相交; d r相切; d r相离

6.椭圆

职教单招数学总复习

动点与两定点(焦点)的距离之和等于常数2a 几何定义

|PF1|| PF2 | 2a

标准方程x 2y2

x 轴上)x

2y 2

y 轴上)

a 2

1 (焦点在

b2

1(焦点在b2 a 2

图像

a,b, c 的关系

对称轴与对称中心

顶点坐标

焦点坐标

离心率

7.双曲线

几何定义

标准方程

图像a 2 b 2 c 2注意:通常题目会隐藏这个条件

x 轴:长轴长2a; y 轴:短轴长2b;O(0,0)

(a,0)(0,b)

(c,0)焦距 2c注:要特别注意焦点在哪个轴上

e c1b21

a a2

动点与两定点(焦点)的距离之差的绝对值等于常数2a

|| PF1 || PF2 || 2a

x 2y2

1 (焦点在x 轴上)

y 2x2

1(焦点在y 轴上)a 2b2 a 2b2

a,b, c 的关系c2 a 2 b 2注意:通常题目会隐藏这个条件对称轴与对称中心x 轴:实轴长2a ;y轴:虚轴长 2b ; O(0,0)

职教单招数学总复习

顶点坐标

( a,0)

焦点坐标

( c,0) 焦距 2c

注:要特别注意焦点在哪个轴上

离心率

e

c 1 b 2

1

a

a 2

渐近线

y

b

x (焦点在 x 轴上)

y

a

x (焦点在 y 轴上)

a

b

注:等轴双曲线: ( 1)实轴长和虚轴长相等 a b ( 2)离心率 e

2 ( 3)渐近线 yx

8. 抛物线

几何

定义

焦点 位置

图像

标准

方程

焦点

坐标

准线

方程

顶点

对称

轴

离心

率

到定点的距离与到定直线的距离相等的点的轨迹

| MF | d ( d 为抛物线上一点 M 到准线的距离)

x 轴正半轴 x 轴负半轴 y 轴正半轴 y 轴负半轴

y 2

2 px ( p 0)

y 2 2 px ( p 0)

x 2 2 py ( p 0) x 2

2 py ( p 0)

F ( p ,0)

F (

p

,0)

F (0, p

)

F (0, p )

2

2

2

2 x

p x

p y

p p

2

2

2

y

2

O(0,0)

x 轴

y 轴

e 1

注:( 1) p 的几何意义表示焦点到准线的距离。 ( 2) 掌握焦点在哪个轴上的判断方法

( 3)圆锥曲线中凡涉及到弦长,都可用联立直线和曲线的方程求解再用

弦长公式 :

| AB | 1 k 2 ( x 1 x 2 ) 2 4x 1 x 2

( 4)圆锥曲线中最重要的是它本身的

定义 !!做题时应注意圆锥曲线上的点是满足圆锥曲线的定义的!

第九章 立体几何

1.空间的基本要素:点、线、面

注:用集合符号表示空间中点(元素)、线(集合)、面(集合)的关系

2.平面的基本性质

( 1)三个公理:

①如果一条直线上的两点在一个平面内,那么这条直线上的所有的点都在这个平面内。

②如果两个不重合的平面有一个公共点,那么它们的所有公共点组成的集合是过该点的一条直线。

③经过不在同一条直线上的三点,有且只有一个平面。

( 2)三个推论:

①经过一条直线和这条直线外的一点,有且只有一个平面。

②经过两条相交直线,有且只有一个平面。

③经过两条平行直线,有且只有一个平面。

3.两条直线的位置关系:

( 1)相交:有且只有一个公共点,记作“ a b A ”

( 2)平行: a.过直线外一点有且只有一条直线与该直线平行。

b.平行于同一条直线的两条直线平行

( 3)异面:

①定义:不同在任何一个平面内的两条直线

②异面直线的夹角:对于两条异面直线,平移一条与另一条相交所成的不大于的角。注意在找异面直线之间的夹

2

角时可作其中一条的平行线,让它们相交。

4.直线和平面的位置关系:

( 1)直线在平面内:l

( 2)直线与平面相交: l A

( 3)直线与平面平行

①定义:没有公共点,记作:l ∥

②判定:如果平面外一条直线与平面内一条直线平行,则该直线与平面平行。

③性质:如果一条直线与一平面平行,且过直线的另一平面与该平面相交,则该直线与交线平行。

5.两个平面的位置关系

( 1)相交:l

( 2)平行:

①定义:没有公共点,记作:“∥”

②判定:如果一个平面内有两条相交直线与另一个平面都平行,则两平面平行

③性质: a.两个平行平面与第三个平面都相交,则交线互相平行

b.平行于同一平面的两个平面平行

c.夹在两平行平面间的平行线段相等

d. 两条直线被三个平行平面所截得的对应线段成比例

6.直线与平面所成的角:

( 1)定义:直线与它在平面内的射影所成的角

(2)范围:[0,]

2

7.直线与平面垂直

( 1)判定:如果一条直线垂直于平面内的两条相交直线,则该直线与平面垂直

( 2)

性质:

① 如果一条直线垂直于一平面,则它垂直于该平面内任何直线; ② 垂直于同一平面的两直线平行; ③ 垂直于同一直线的两平面平行。

8. 两个平面垂直

( 1) 判定定理:如果一个平面经过另一个平面的垂线,则两个平面互相垂直。

( 2) 性质定理:如果两个平面垂直,则一个平面内垂直于它们的交线的直线与另一个平面垂直。

9. 二面角

( 1)

定义:过二面角 l

的棱上一点

O ,分别在两半平面内引棱 l 的垂线 OA 、 OB ,则 AOB 为二面角的

平面角

( 2) 范围: [0, ]

( 3) 二面角的平面角构造:

① 按定义,在棱上取一点

O ,分别在两半平面内引棱的垂线

OA 、 OB ,则 AOB 即是

② 作一平面与二面角的棱垂直,与两半平面分别交于

OA 、OB , AOB 即是

第十章

排列、组合与二项式定理

1.分类用加法:

N m 1 m 2

m n 分步用乘法:

N m 1 m 2 m n

2.有序为排列:

P n m n(n 1)( n

2)

(n

m 1)

n!

(n m)!

m

P n m n(n 1)(n 2) (n

m 1)

n!

无序为组合: C n

P m m

m!

m! (n m)!

阶乘: P n

n! n( n 1)(n 2)

3 2 1

n

规定: 0!

1 C n 0 1

注:( 1)做排列组合题的原则:先特殊,后一般!

( 2)在一起,用捆绑法;不在一起,用插空法;另外的思考方法:一般法、排除法、分类讨论法、机会均等法等等。

3.组合数的两个性质: ( 1) C n m C n n m

( 2) C n m

1

C n m C n m 1

4.二项式定理:

( a b) n

C n 0a n b 0 C n 1 a n 1b 1

C n r a n r b r

C n n 1a 1b n 1

C n n a 0 b n

通项:

T r 1

C n r

a n r

b r

,其中

C n r

叫做第 r

1

项的二项式系数。

注:( 1)二项展开式中第

r 1项的 系数 与第 r

1项的 二项式系数 C n r 是两个不同的概

念。

( 2)杨辉三角

1. 二项式系数的性质

r r

r 1

( 1)

除每行两端的 1 以外,每个数字都等于它肩上两数之和,即

C n 1 C n

C n

职教单招数 学总复习

( 2) 与首末两端等距离的两项的二项式系数相等,即

C n r C n n r

( 3)

n 为偶数,展开式有奇数项,中间项的二项式系数最大;

(第

n

1项)

2

n 为奇数,展开式有偶数项,中间两项的二项式系数最大。

(第

n

2

1

项和后一项)

7.

C n 0

C n 1

C n m

C n n 2 n C n 0 C n 2 C n 4

C n 1 C n 3 C n 5

2n 1

第十一章

概率与统计

一、概率 .

1. 概率:随机事件 A 的概率是频率的稳定值,反之,频率是概率的近似值 .

2.

等可能事件的概率:如果一次试验中可能出现的结果有年

n 个,且所有结果出现的可能性都相等,那么,每

一个基本事件的概率都是

1

,如果某个事件 A 包含的结果有

m 个,那么事件

A 的概率 P(A)

m .

n

n

3. ①互斥事件:不可能同时发生的两个事件叫互斥事件 . 如果事件 A 、 B 互斥,那么事件 A+B 发生 (即 A 、B 中有一个发生 )

的概率,等于事件 A 、 B 分别发生的概率和,即 P(A+B)=P(A)+P(B) 。

②对立事件:两个事件必有一个发生的互斥事件 叫对立事件 .

...............

注意: i.对立事件的概率和等于

1: P(A) P(A ) P(A A )

1 .

ii. 互为对立的两个事件一定互斥,但互斥不一定是对立事件

.

③相互独立事件: 事件 A( 或 B) 是否发生对事件

B( 或 A) 发生的概率没有影响

.这样的两个事件叫做相互独立事件

.

如果两个相互独立事件同时发生的概率,等于每个事件发生的概率的积,即

P(A ·B)=P(A) ·P(B). 由此,当两个事件同时

发生的概率 P ( AB )等于这两个事件发生概率之积,这时我们也可称这两个事件为独立事件

.

④独立重复试验:若

n 次重复试验中,每次试验结果的概率都不依赖于其他各次试验的结果,则称这

n 次试验

是独立的 . 如果在一次试验中某事件发生的概率为

P ,那么在 n 次独立重复试验中这个事件恰好发生

k 次的概率:

P n (k) C k n P k (1 P) n k .

二、随机变量 .

1. 随机试验的结果应该是不确定的 .试验如果满足下述条件:①试验可以在相同的情形下重复进行;②试验的所有可能结果是明确可知的,并且不止一个;③每次试验总是

恰好出现这些结果中的一个,但在一次试验之前却不能肯定这次试验会出现哪一个结果

.

它就被称为一个随机试验

.

2. 离散型随机变量:如果对于随机变量可能取的值,可以按一定次序一一列出,这样的随机变量叫做离散型随

机变量。

设离散型随机变量 ξ可能取的值为: x 1,x 2 , ,x i ,

ξ取每一个值 x 1 i 1,2, ) 的概率 P( x i ) p i

,则表称为随机变量 ξ的概率分布,简称 ξ的分布列 .

(

x 1 x 2 ? x i ? P

p 1

p 2

? p i ?

有性质① p 1 0, i

1,2, ; ② p 1 p 2

p i 1 .

注意:若随机变量可以取某一区间内的一切值,这样的变量叫做连续型随机变量

.例如:

[0,5] 即

可以取 0~

5 之间的一切数,包括整数、小数、无理数.

3. ⑴离散型随机变量的二项分布:在一次随机试验中,某事件可能发生也可能不发生,在 n 次独立重复试

验中这个事件发生的次数 ξ是一个随机变量.如果在一次试验中某事件发生的概率是 P ,那么在 n 次独立重复试验中 这个事件恰好发生 k 次的概率是

P n (k )

C n k p k q n k ,( k = 0,1,2, ?, n , q 1 p ).

于是得到随机变量ξ的概率分布如下:

P C n0 p0q n 由于 C n k p k q n k恰好是二项展开式

(q p)n C n0 p 0q n C n1 p1q n 1

中的各项的值,所以称这样的随机变量

C n k p k q n k=b(k;n,p).

⑵二项分布的判断与应用.职教单招数学总复习

1?k?n

C 1n p1q n 1C?n k p k q n k?C n n p n q0

C n k p k q n k C n n p n q0

ξ服从二项分布,记作ξ~ B( n, p) ,其中n, p 为参数,并记

①二项分布,实际是对n 次独立重复试验.关键是看某一事件是否是进行n 次独立重复,且每次试验只有两种结

果,如果不满足此两条件,随机变量就不服从二项分布.

②当随机变量的总体很大且抽取的样本容量相对于总体来说又比较小,而每次抽取时又只有两种试验结果,此

时可以把它看作独立重复试验,利用二项分布求其分布列.

三、数学期望与方差 .

1. 期望的含义:一般地,若离散型随机变量ξ的概率分布为

x 1x2?x i?

P p 1p2?p i?

则称 E x1p 1 x2 p 2x n p n为ξ的数学期望或平均数、均值.数学期望又简称期望.数学期望反映了离散型

随机变量取值的平均水平 .

2. 二项分布的数学期望:E np其分布列为~ B (n, p) .( P 为发生的概率)

3.方差、标准差的定义:当已知随机变量ξ的分布列为 P (x k )p k ( k 1,2, ) 时,则称

D(x1 E )2 p1(x2 E )2p 2( x n E )2 p n为ξ的方差。显然 D0 ,故 D .为ξ的根方差或标准差。随机

变量ξ的方差与标准差都反映了随机变量ξ取值的稳定与波动,集中与离散的程度. D越小,稳定性越高,波动越小.

..............

4.二项分布的方差:D npq

5. 期望与方差的关系:2(E2

DE)

四、正态分布 .(基本不列入考试范围)

1.密度曲线与密度函数:对于连续型随机变量ξ,位于 x 轴上方,ξ落在任一区间 [ a, b) 内的概率等于它与 x轴 .直线 x a 与直线x b 所围成的曲边梯形的面积▲y

y=f (x)(如图阴影部分)的曲线叫ξ的密度曲线,以其作为

图像的函数 f (x) 叫做ξ的密度函数,由于“

, )”

x (

x 是必然事件,故密度曲线与x 轴所夹部分面积等于 1.

a b

1( x ) 2

e 22

2. ⑴正态分布与正态曲线:如果随机变量ξ的概率密度为:f (x)

2

. (x R, ,为常数,且0 ),称ξ服从参数为,的正态分布,用~N (, 2 )表示. f (x)的表达式可简记为N ( ,2),它的密度曲线简称为正态曲

线.

⑵正态分布的期望与方差:若~N( ,2)

,则ξ的期望与方差分别为: E, D

2

⑶正态曲线的性质 .

①曲线在 x 轴上方,与x 轴不相交 .

②曲线关于直线 x对称 .

职教单招数学总复习

③当 x 时曲线处于最高点,当 x 向左、向右远离时,曲线不断地降低,呈现出 “中间高、两边低 ”的钟形曲线 .

④当 x <

时,曲线上升;当 x >

时,曲线下降,并且当曲线向左、向右两边无限延伸时,以

x 轴为渐近线,

向 x 轴无限的靠近 .

⑤当

一定时,曲线的形状由

确定, 越大,曲线越 “矮胖 ”表.示总体的分布越分散;

越小,曲线越 “瘦高 ”,

表示总体的分布越集中 .

x

2

3. ⑴标准正态分布: 如果随机变量

ξ的概率函数为

(x)

1

x

) ,则称 ξ服从标准正态分布 . 即

e 2 (

2

~ N(0,1) 有 ( x) P( x) , (x) 1 ( x) 求出,而 P ( a < ξ≤b)的计算则是 P(a b) (b) ( a) .

注意:当标准正态分布的

( x) 的 X 取 0 时,有 (0) 0.5 ,当 ( x) 的 X 取大于 0 的数时, 有 ( x) 0.5 ,如图 .

▲ y

S

⑵正态分布与标准正态分布间的关系:若

~ N (

, 2

) 则 ξ的分布函数

通

常用 F (x) 表示,且有 P(ξ x)

F(x)

(

x μ

x

) .

σ

a

标准正态分布曲线

4.⑴ “3 ”原则 .

S 阴 =0.5 Sa=0.5+S

假设检验是就正态总体而言的,进行假设检验可归结为如下三步:①提出统计假设,统计假设里的变量服从正

态分布 N

( , 2)

.②确定一次试验中的取值

a 是否落入范围 ( 3 ,

3 ) .③做出判断: 如果 a (

3 ,3

) ,接受统

计假设 . 如果 a ( 3 , 3 ) ,由于这是小概率事件,就拒绝统计假设.

⑵ “3 ”原则的应用: 若随机变量 ξ服从正态分布

N ( , 2) 则 ξ落在 (

3 , 3 ) 内的概率为 99.7% 亦即落在

( 3 ,

3 ) 之外的概率为 0.3 %,此为小概率事件,如果此事件发生了,就说明此种产品不合格(即

ξ不服从正态

分布)。

小学数学基础知识点大全 公式 1、正方形:周长=边长×4 C=4a 面积=边长×边长S=a2 2、长方形:周长=(长+宽) ×2 C=2(a+b) 面积=长×宽S=ab 3、平行四边形:面积=底×高S=ah 高=面积÷底底=面积÷高 4、三角形:面积=底×高÷2 S=ah÷2 三角形高=面积×2÷底三角形底:面积×2÷高5、梯形:面积=(上底+下底)×高÷2 S=(a+b)×h÷2 求高:根据面积公式列出方程解答 6、圆形:周长=直径×圆周率C=πd 或周长=2×半径×圆周率C=2πr 面积=圆周率×半径×半径S=πr2 7、正方体:表面积=棱长×棱长×6 S表=6a2 体积=棱长×棱长×棱长V=a3 8、长方体:表面积(长×宽+长×高+宽×高)×2 S=2(ab+ah+bh) 体积=长×宽×高V=abh 9、圆柱体:(1)侧面积=底面周长×高S=2πrh (2)表面积=侧面积+底面积S=2πrh+2πr2 (3)体积=底面积×高V=πr2h 10、圆锥体:体积=底面积×高÷3 V=1 3 Sh 求高:根据体积公式列出方程解答。 1、每份数×份数=总数总数÷每份数=份数总数÷份数=每份数 总数÷总份数=平均数 2、1倍数×倍数=几倍数几倍数÷1倍数=倍数几倍数÷倍数=1倍数 3、速度×时间=路程路程÷速度=时间路程÷时间=速度 4、单价×数量=总价总价÷单价=数量总价÷数量=单价 5、工作效率×工作时间=工作总量工作总量÷工作效率=工作时间

工作总量÷工作时间=工作效率 6、加数+加数=和和-一个加数=另一个加数 7、被减数-减数=差被减数-差=减数差+减数=被减数 8、因数×因数=积积÷一个因数=另一个因数 9、被除数÷除数=商被除数÷商=除数商×除数=被除数 和差问题的公式 (和+差)÷2=大数 (和-差)÷2=小数 和倍问题 和÷(倍数-1)=小数小数×倍数=大数 (或者和-小数=大数) 差倍问题 差÷(倍数-1)=小数小数×倍数=大数 (或小数+差=大数) 单位换算 (1)1公里=1千米 1千米=1000米 1米=10分米1分米=10厘米1厘米=10毫米 (2)1平方米=100平方分米1平方分米=100平方厘米 1平方厘米=100平方毫米 (3)1立方米=1000立方分米1立方分米=1000立方厘米 1立方厘米=1000立方毫米 (4)1吨=1000千克1千克=1000克=1公斤=2市斤 (5)1公顷=10000平方米 1亩=666.666平方米 (6)1升=1立方分米=1000毫升 1毫升=1立方厘米 数量关系计算公式方面 1.单价×数量=总价 2.单产量×数量=总产量 3.速度×时间=路程 4.工效×时间=工作总量

数与代数 (一)数的认识 正数、0、负数】 一、一个物体也没有,用0表示。0和1、2、3……都是自然数。自然数是整数。 二、最小的一位数是1,最小的自然数是0。 三、零上4摄氏度记作+4℃;零下4摄氏度记作-4℃。“+4”读作正 四。“-4”读作负四。+4也可以写成4。 四、像+4、19、+8844这样的数都是正数。像-4、-11、-7、-155这样的数都是负数。 五、0既不是正数,也不是负数。正数都大于0,负数都小于0。 六、通常情况下,比海平面高用正数表示,比海平面低用负数表示。 七、通常情况下,盈利用正数表示,亏损用负数表示。

八、通常情况下,上车人数用正数表示,下车人数用负数表示。 九、通常情况下,收入用正数表示,支出用负数表示。 十、通常情况下,上升用正数表示,下降用负数表示。 有限小数、无限小数】 一、分母是10、100、1000……的分数都可以用小数表示。一位小数表示十分之几,两位小数表示百分之几,三位小数表示千分之几…… 二、整数和小数都是按照十进制计数法写出的数,个、十、百……以及十分之一、百分之一……都是计数单位。每相邻两个计数单位间的进率都是10。 三、每个计数单位所占的位置,叫做数位。数位是按照一定的顺序排列的。

四、小数的性质:小数的末尾添上“0”或去掉“0”,小数的大小不变。 五、根据小数的性质,通常可以去掉小数末尾的“0”,把小数化简。 六、比较小数大小的一般方法:先比较整数部分的数,再依次比较小数部分十分位上的数,百分位上的数,千分位上的数,从左往右,如果哪个数位上的数大,这个小数就大。 七、把一个数改写成用“万”或“亿”作单位的数,在万位或亿位右边点上小数点,再在数的后面添写“万”字或“亿”字。 八、求小数近似数的一般方法:1先要弄清保留几位小数;2根据需要确定看哪一位上的数;3用“四舍五入”的方法求得结果。 九、整数和小数的数位顺序表:

中职数学基础知识汇总 预备知识: 1、完全平方与(差)公式: (a+b)2=a 2+2ab+b 2 (a-b)2=a 2-2ab+b 2 2、平方差公式: a 2-b 2=(a+b)(a-b) 3、立方与(差)公式: a 3+b 3=(a+b)(a 2-ab+b 2) a 3-b 3=(a-b)(a 2+ab+b 2) 第一章 集合 1. 构成集合的元素必须满足三要素:确定性、互异性、无序性。 2. 集合的三种表示方法:列举法、描述法、图像法(文氏图)。 3. 常用数集:N(自然数集)、Z(整数集)、Q(有理数集)、R(实数集)、N +(正整数集) 4. 元素与集合、集合与集合之间的关系: (1) 元素与集合就是“∈”与“?”的关系。 (2) 集合与集合就是“” “”“”“”的关系。 注:(1)空集就是任何集合的子集,任何非空集合的真子集。(做题时多考虑Ф就是否满足题意) (2)一个集合含有n 个元素,则它的子集有2n 个,真子集有2n -1个,非空真子集有2n -2个。 5. 集合的基本运算(用描述法表示的集合的运算尽量用画数轴的方法) (1){|}A B x x A x B 且:A 与B 的公共元素组成的集合 (2){|}A B x x A x B 或:A 与B 的所有元素组成的集合(相同元素只写一次)。 (3)A C U :U 中元素去掉A 中元素剩下的元素组成的集合。 注:=()U U U C A B C A C B ()U U U C A B C A C B 6. 会用文氏图表示相应的集合,会将相应的集合画在文氏图上。 7. 充分必要条件:p 就是q 的……条件 p 就是条件,q 就是结论 如果p ?q,那么p 就是q 的充分条件;q 就是p 的必要条件、 如果p ?q,那么p 就是q 的充要条件 第二章 不等式 1. 不等式的基本性质:(略) 注:(1)比较两个实数的大小一般用比较差的方法;另外还可以用平方法、倒数法。 (2)不等式两边同时乘以负数要变号!! (3)同向的不等式可以相加(不能相减),同正的同向不等式可以相乘。 2. 重要的不等式: (1)ab b a 22 2≥+,当且仅当b a =时,等号成立。 (2)),(2+ ∈≥+R b a ab b a ,当且仅当b a =时,等号成立。(3) 注: 2 b a +(算术平均数)≥a b (几何平均数) 3. 一元一次不等式的解法(略) 4. 一元二次不等式的解法 (1) 保证二次项系数为正 (2) 分解因式(十字相乘法、提取公因式、求根公式法),目的就是求根: (3) 定解:(口诀)大于取两边,小于取中间。

小学数学总复习基础知识 第一单元数与代数 (一)数的认识 0、负数】 0表示。0和1、2、3……都是自然数。自然数是整数。 2、最小的一位数是1,最小的自然数是0。 3、零上4摄氏度记作+4℃;零下4摄氏度记作-4℃。“+4”读作正四。“-4”读作负四。+4也可以写成4。 4、像+4、19、+8844这样的数都是正数。像-4、-11、-7、-155这样的数都是负数。 5、0既不是正数,也不是负数。正数都大于0,负数都小于0。 6、通常情况下,比海平面高用正数表示,比海平面低用负数表示。 7、通常情况下,盈利用正数表示,亏损用负数表示。 8、通常情况下,上车人数用正数表示,下车人数用负数表示。 9、通常情况下,收入用正数表示,支出用负数表示。 10、100、1000……的分数都可以用小数表示。一位小数表示十分之几,两位小数表示百分之几, 三位小数表示千分之几…… 2、整数和小数都是按照十进制计数法写出的数,个、十、百……以及十分之一、百分之一……都是计数 单位。每相邻两个计数单位间的进率都是10。 3、每个计数单位所占的位置,叫做数位。数位是按照一定的顺序排列的。 4、小数的性质:小数的末尾添上“0”或去掉“0”,小数的大小不变。 5、根据小数的性质,通常可以去掉小数末尾的“0”,把小数化简。 6、比较小数大小的一般方法:先比较整数部分的数,再依次比较小数部分十分位上的数,百分位上的数, 千分位上的数,从左往右,如果哪个数位上的数大,这个小数就大。 7、把一个数改写成用“万”或“亿”作单位的数,只要在万位或亿位右边点上小数点,再在数的后面添 写“万”字或“亿”字。 8、求小数近似数的一般方法: (1)先要弄清保留几位小数; (2)根据需要确定看哪一位上的数; (3)用“四舍五入”的方法求得结果。 9 1、把单位“1”平均分成若干份,表示这样的一份或几份的数叫做分数。表示其中一份的数,是这个分数 的分数单位。 2、两个数相除,它们的商可以用分数表示。即:a÷b=b a (b≠0) 3、从小数和分数的意义可以看出,小数实际上就是分母是10、100、1000……的分数。 4、分数可以分为真分数和假分数。 5、分子小于分母的分数叫做真分数。真分数小于1。 6、分子大于或等于分母的分数叫做假分数。假分数大于或等于1。

基础知识 自然数:用来表示物体个数的1、2、3、4、5……叫自然数。最小的自然数是0。自然数的个数是无限的,没有最大的自然数。 自然数的单位:“1”是自然数的单位。任何一个自然数都是由若干个“1”组成的。 整数:0和自然数都叫整数。最小的自然数是1。没有最大的自然数。 数位:写数是按照一定的顺序把各个计数单位排列在一定的位置上,各个不同的计数单位所占的位置叫数位。 位数:一个整数含有数位的个数叫做位数。含有一个数位的数叫做一位数,含有两个数位的数叫做两位数,含有三个数位的数叫做三位数……。 加法交换律:两个数相加,交换加数的位置,它们的和不变。a+b=b+a 加法结合律:三个数相加,先把前两个数相加,再加上第三个数,或者先把后两个数相加,再加上第一个数,它们的和不变。(a+b)+c=a+(b+c) 乘法交换律:两个数相乘,交换乘数与被乘数的位置,它们的积不变。a×b=b ×a 乘法结合律:三个数相乘,先把前两个数相乘,再乘以第三个数;或者先把后两个数相乘,再同第一个数相乘,它们的积不变。a×b×c=(a×b)×c=a×(b×c) 乘法分配律:两个数的和与一个数相乘,可以把两个加数分别与这个数相乘,再把两个积相加,后得的结果不变。(a+b)×c=a×c+b×c 或a×(b +c)=a×b+a×c 整除:数a除以数b,除得的商正好是整数而没有余数,就说a能被b整除,或者叫做b能整除a,这里被除数、除数及所得的商都是整数,除数不能为0。 除尽:数a除以数b(b≠0)商是一有限小数,没有余数时,叫做a能被b除尽。或者叫做b能除尽a。

整除与除尽的区别:在整除情况下,被除数、商都是整数,除数是自然数,而且没有余数。在除尽的情况下,被除数、除数(不等于0)和商,即可以是整数,也可以是有限小数,只要没有余数就可以了。 约数:如果整数a(a≠0)能被自然数b整除,那么b就叫做a的约数。倍数:如果整数a(a≠0)能被自然数b整除,那么a就叫做b的倍数。 质数:大于1的自然数,除了1和它本身以外,再也没有别的约数,这样的自然数就叫做质数。1既不是质数,也不是合数。质数又叫做素数。 合数:大于1的自然数,除了1和它本身以外,还有别的约数,这样的自然数就叫做合数。 奇数:整数中不能被2整除的数叫做奇数。也叫做单数。偶数:在整数中,凡是能被2整除的数,都叫做偶数。 能被2整除的数的特征:一人数的个位数字能被2整除,这个数就一定有被2整除。 能被5整除的数的特征:一个数的个位数字能被5整除,这个数就一定能被5整除。 能被3整除的数的特征:一个数各数位上的和能被3整除,那么这个数就能被3整除。 能被9整除的数的特征:一个数各数位上的和能被9整除,那么这个数就能被9整除。 公约数:几个数公有的约数,叫做这几个数的公约数。 最大公约数:在几个自然数的所有公约数中,最大的一个,叫做这几个自然数最大公约数。 互质数:两个或两个以上的自然数,当它们的最大公约数是1时,这两个或两个以上自然数就叫做互质数。当两个或两个以上的数是互质数时,我们就说它

实用标准文案 职高数学概念与公式 初中基础知识: 1.相反数、绝对值、分数的运算; 2.因式分解: 提公因式: xy-3x=(y-3)x 3 252(31)(2) 十字相乘法如: x x x x 配方法如: 2x2x 32( x 1 )225 48 公式法:(x+y)2=x2+2xy+y2(x-y)2=x2-2xy+y 2 x 2-y 2=(x-y)(x+y) 3.一元一次方程、一元二次方程、二元一次方程组的解法: (1)代入法 (2)消元法 6.完全平方和(差)公式:a22ab b2(a b)2a22ab b 2( a b) 2 7.平方差公式:2 b 2()( a ) a a b b 8.立方和(差)公式: a3b3(a b)(a2ab b 2 ) a 3 b 3(a b)( a 2ab b 2 ) 第一章集合 1.构成集合的元素必须满足三要素:确定性、互异性、无序性。 2.集合的三种表示方法:列举法、描述法、图像法(文氏图)。 注: { x |x,x} ;另重点类型如:{y | y x23x1, x( 1,3]}描述法 元素元素性质取值范围 3.常用数集: N (自然数集)、 Z (整数集)、 Q (有理数集)、 R (实数集)、 N *(正 整数集)、 Z (正整数集) 4.元素与集合、集合与集合之间的关系: (1)元素与集合是“”与“ ”的关系。 (2)集合与集合是“” “ ”“ ”“ ”的关系。 注:(1)空集是任何集合的子集,任何非空集合的真子集。(做题时多考虑是否满足题意)( 2)一个集合含有 n 个元素,则它的子集有2n个,真子集有 2n 1 个,非空真子集有 2n2 个。 5.集合的基本运算(用描述法表示的集合的运算尽量用画数轴的方法) ( 1) A B { x | x A且x B} :A与B的公共元素(相同元素)组成的集合 (2) A B { x | x A或x B} :A与B的所有元素组成的集合(相同元素只写一次)。

小学科学基础知识汇总 三年级:上册 1、植物的页由叶片、叶柄构成。 2、蜂鸟是世界上最小的鸟。 蜗牛具有头、嘴、眼睛、触角、腹、尾。 3、人的身体分为头、颈、躯干、四肢(上肢、下肢)。 4、青少年怎样保证正常的健康成长?青少年正处在生长发育时期,要吃好早餐,注 意营养的均衡搭配,加强体育锻炼,参加力所能及的劳动,合理安排作息时间,保证充足 的睡眠。 5、每个人的指纹都是不一样的。 6、液体——像水这样没有固定形状、会流动的物体。米饭中甜的部分是淀粉分解而成的。 7、糙米比精米有更多的营养物质(维生素)。 下册: 植物种子中能发育成小芽的部分就是胚芽。 1、混合物——是由两种或更多物质的混合。混合后各种物质都保持它们的特性,并且 可以通过一定的方法把它们分离出来。 合后生成新的物质。 有些物质混合后不会生成新的物质,有些物质混 2、石头、水、空气的比较:石头有一定的形状和体积。水的形状会随着装它的容器形 状的变化而变化,但是水的体积不会变化。空气既没有一定的体积,也没有一定的形状, 它会自动充满任何容器。 和气体。 像石头、水、空气这样的物体,我们分别称它们为固体、液体 3、流动的空气就是风。流动慢成微风,流动快就会刮大风。地球上的空气大约1/5 是氧气(21%),4/5 是氮气(78%),还有1%左右是二氧化碳、水蒸气、二氧化硫等。洁净 的空气是无色味的。离地面越高,空气越稀薄。环绕地球的大气层约1000 千米左右。 4、凤仙花的身体有六部分:根、茎、叶、花、果实、种子。属于一年生植物。 5、蚕的一生要经历卵、幼虫、蛹和成虫四个阶段。有些动物一生中要经历很大的变化,它们幼年期与成年期的样子很不同,从一种形态变成了另外一种形态,这种变化叫做变态。除了桑叶可养蚕,莴笋叶也可以养蚕,只不过茧较薄,产卵少。 6、物体在水中的浮与沉,跟物体的大小、轻重无关,而跟物体的比重(密度)与形状 有关,比重大于水的物体,一定会下沉;比重小于水的物体,一定会上浮;比重接近水的 物体容易出现悬浮水中的现象。比重大于水的物体,通过改变物体的形状和结构,也可以 使物体上浮。通过改变物体形状或借助其它物体,可以改变物体在水中的沉与浮。 7、马铃薯在清水中会沉下去,在盐水中会上浮。盐水的浮力比清水大些。 8、测量水温的方法:(1)手拿温度计的上端,(2)将温度计下端浸入水中,不能碰到 容器的底与壁,(3)视线与温度计液面持平,(4)在液柱不再上升或下降时读数,(5)读数时温度计不能离开被测物体。人的正常体温37 度,酒精沸腾78 度,水结冰0 度。 四年级上册: 1、有生命的物体叫生物。包括动植物。 2、怎样加快溶解:搅拌、加热(热水)、磨碎(研磨)。 3、水里的动植物呼吸的就是溶解在水中的空气。 4、风向标是测量风向的仪器,箭头指向风吹来的方向。风向通常用八个方位来记录。 5、磁铁能吸引铁一类材料做的物体,这种性质叫磁性。磁性最强的地方是磁铁的磁极。 磁铁指南的一端叫南极,用S表示;指北的一端叫北极, 用N表示。同极相斥、异极相吸。

小学数学基础知识1 1、自然数:用来表示物体个数的0、l 、 2、 3、 4、 5、 6、7……叫做自然数。自然数包括0 和正整数。 整数包括负整数、0和正整数。 整数的个数是无限的。自然数是整数的一部分。最小的一位数是1,最小的自然数是0。0不能作除数,不能作分母,也不能作比的后项。0既可以表示“没有”,也可以表示起点,还表示分界线。 2、数对:用数对表示位置时,表示为(列,行) 3、数的读法和写法:读数和写数都要从高位起。 4、分数:把“单位1”平均分成若干份,表示这样的一份或几份的数,叫做分数。表示其中一份的数叫做分数单位。例如:712的分数单位是112,它有7个这样的分数单位。 5、真分数: 分子比分母小的分数叫真分数。真分数小于1。 6、假分数:分子大于或等于分母的分数叫做假分数。假分数大于或等于1。 7、带分数:一个整数(零除外)和一个真分数组合在一起的数,叫做带分数。带分数也是假分 数的另一种表示形式,相互之间可以互化。 8、分数的基本性质:一个分数的分子、分母同时乘上或除以相同的数(零除外),分数的大小不变,这叫做分数的基本性质。 9、分子和分母只有公因数1的分数叫做最简分数。 10、小数:分母是10、100、1000……的分数都可以用小数表示。一位小数表示十分之几,两位小数表示百分之几,三位小数表示千分之几…… 11、整数和小数都是按照十进制计数法写出的数,个、十、百……以及十分之一、百分之一……都是计数单位。每相邻两个计数单位间的进率都是10。 12、每个计数单位所占的位置,叫做数位。数位是按照一定的顺序排列的。 13、把一个数改写成用“万”或“亿”作单位的数,只要在万位或亿位右边点上小数点,再在数的后面添写“万”字或“亿”字。 14、整数和小数的数位顺序表:

职教单招数学总复习 中职数学基础知识汇总 预备知识: 1.完全平方和(差)公式:(a+b)2=a2+2ab+b2 (a-b)2=a2-2ab+b2 2.平方差公式:a2-b2=(a+b)(a-b) 3.立方和(差)公式:a3+b 3=(a+b)(a2-ab+b2) a3-b3=(a-b)(a 2+ab+b2) 第一章集合 1.构成集合的元素必足三要素:确定性、互异性、无序性。 2.集合的三种表示方法:列法、描述法、像法(文氏)。 3.常用数集: N(自然数集)、 Z (整数集)、 Q(有理数集)、 R(数集)、 N +(正整数集) 4.元素与集合、集合与集合之的关系: (1)元素与集合是“”与“ ”的关系。 (2)集合与集合是“í” “ ”“=”“/í”的关系。 注:( 1)空集是任何集合的子集,任何非空集合的真子集。(做多考Ф是否足意) ( 2)一个集合含有 n 个元素,它的子集有2n个,真子集有 2n-1 个,非空真子集有2n-2 个。 5.集合的基本运算(用描述法表示的集合的运算尽量用画数的方法) (1)A B = { x | x 挝A且x B}:A与B的公共元素成的集合 (2)A B = { x | x 挝A或 x B}:A与B的所有元素成的集合(相同元素只写一次)。 ( 3)C U A:U中元素去掉A中元素剩下的元素成的集合。 注: C U(A B) C U A C U B C U(A B)=C U A C U B 6.会用文氏表示相的集合,会将相的集合画在文氏上。 7. 充分必要条件: p是q的??条件p 是条件, q 是 如果 p q,那么 p 是 q 的充分条件 ;q 是 p 的必要条件 . 如果 p q,那么 p 是 q 的充要条件 第二章不等式1.不等式的基本性:(略) 注:( 1)比两个数的大小一般用比差的方法;另外可以用平方法、倒数法。 (2)不等式两同乘以数要号!! (3)同向的不等式可以相加(不能相减),同正的同向不等式可以相乘。 2.重要的不等式: ( 1)a2b22ab ,当且当 a b ,等号成立。 ( 2)a b ab a b R 2 ( , ) ,当且当 a b ,等号成立。(3) 注:a b (算平均数)ab (几何平均数)2 3.一元一次不等式的解法(略) 4.一元二次不等式的解法 (1)保二次系数正 (2)分解因式(十字相乘法、提取公因式、求根公式法),目的是求根:

仅供参考 一、名词解释 1.数学基本能力:基于基础知识的理解能力、表达能力、应用能力以及数学学习中的表达、交流、与人合作、发现问题、解决问题等能力。 2.课堂观察表评价:是指根据评价目标多元、评价主体多样、重视学生自我反思等原则设计具体指标对学生的课堂表现予以评价,以调动学生学习积极性的一种评价方式。 3.庭辩式评课法是指改变以往评课中听课者评、授课者听的模式,让授课者在课后解说自己的教学思路,并针对听课者提出的各种问题进行辩论,从而促进听课者和授课者之间交流的一种评课方式。 4.教学案例是含有问题或疑难情境在内的真实发生的典型事件,教学案例是教学问题解决的源泉 5.体态语言评价:是指教师用体态来评价学生,诸如一个真诚的微笑,一个肯定的眼神,一个轻轻的抚摸等等,这些发自内心的无声评价在课堂中起着无声胜有声的效果。 6.发展性教师评价:是一种形成性评价,它不以奖惩为目的,是教师自我或在他人指导、支持下,设计自我发展性目标、能动实践、主动接纳外部信息及自我调控发展过程的过程。 7.发展性学生评价发展性学生评价是旨在促进学生达到学习目标而不只是甄别和评比,注重过程,评价目标、内容、方法多元,在关注共性的基础上注重个体的差异发展,注重学生在评价中的作用,体现评价过程的开放、平等、民主、协商等特点,以学生素质的全面高为最终目的的评价。

8.数学知识与技能评价 9.课后备课:指教师在上完课后或观摩完课后,根据教学中所出现的反馈信息进一步修改和完善,明确课堂教学改进的方向和措施,最终形成较为成功的教案。 10.数学日记是学生以日记的形式记录学习数学的情况,在老师的指导下,学生通过记数学日记不断地补充和完善自己的形式来探索知识、获取知识、应用知识,从而主动构建自己的知识结构。 11.档案袋评价又称为档案袋评价、成长档案评价,是一种用代表性事实来反映学生学习情况的质的评价方法。成长记录袋评价不仅体现过程评价思想,同时体现学生自主评价,强调自我纵向比较,有利于促进学生发展。12.综合比较法:综合比较法是指在评课过程中教师不是就课论课,也不是就一堂课进行评价,而是将几堂课放在一起进行多方面的对比和评价,从而更清晰地看出每一节课的优缺点和特色所在。 13.数学思考评价通过课堂观察量表等手段,对学生思考的广度、深度、灵活度进行客观评价,促进学生思维水平提升。 14.教学后记:指教师在课堂教学结束后,针对课堂教学设计和实施,结合对课堂教学的观察,进行全面的回顾和小结,将经验和教训记录下来,即为教学后记 15.激励性作业评价:用激励性语言评价学生的作业,不仅起到了点评学生作业的作用,还能启迪他们的思维、指点他们努力的方向等。 16.教师的“大气”教师的“大气”是指教师在课堂教学中表现出的那种大家风范,那种充满自信、运筹帷幄、不急不躁、不拘小节的教学素质,

教版1—6年级会写词语汇总(最全) 人教版一年级语文上册词语盘点 禾木上下、入口、口中、门口开门、儿子、日月、耳目、大米、大火、八个、天上、人文、土中、木头、白天、山下、出入、长出、飞鸟、马上、白云、上车、开车、公车、少见、牛羊、小羊、毛巾、尺子、月牙、小心、大风、 水手、电力、水田、广大、上升、手足、大方、半月、本子、书本、自己、 东西、回车、回来、平日、开业、五片、皮毛、生长、果皮、几片、不用、 小鱼、今天、正中、雨里、两本、瓜果、雨衣、走来、两年、左右、无风 人教版一年级语文下册词语盘点 【会写】千万丁冬冬天百万齐心一百年百花齐放 【会写】说话说书笑话写话朋友友人好友春雨春天春节春风 升高高手长高亲朋好友春回大地 【会写】你们红花绿草花草草地小草草皮红红的红红火火红花绿叶花花绿绿 【会写】爷爷节目节日节气年岁岁月亲人亲手母亲父亲行走 行动自行车万里无云 【会写】古人古书古老笑声回声大声多少忙人多几个处处处长

高处知了不知知足帮忙 【会写】洗衣洗手认真真正父母母女父子父亲母亲 【会写】爸爸完全全家关门开关关心写完书写回家大家家长 【会写】看书看见看家看着着火画画笑着大笑笑话开会会写 高兴画家书画 【会写】妈妈奶奶中午上午下午合上开合放书放下放心收本子 收看收下收入 【会写】女儿女子太大生气出气火气天气早上太早来去回去 天亮女孩太多出去明亮 【会写】和气和平语文李子秀气香水香气千千万万千军万马 成千上万千里马鸟语花香千山万水 【会写】听见听话听写连长连忙远方不远远处高远一定安定 方向向上向往唱片合唱 【会写】以后以上以下后来主意主要总有总和总会更加更好更多 【会写】先后先生干草干净赶早赶走赶快起来明白明亮明天

小学数学教师专业知识 一、名词解释 1.数学基本水平:基于基础知识的理解水平、表达水平、应用水平以及数学学习中的表达、交流、与人合作、发现问题、解决问题等水平。 2.课堂观察表评价:是指根据评价目标多元、评价主体多样、重视学生自我反思等原则设计具体指标对学生的课堂表现予以评价,以调动学生学习积极性的一种评价方式。 3.庭辩式评课法是指改变以往评课中听课者评、授课者听的模式,让授课者在课后解说自己的教学思路,并针对听课者提出的各种问题实行辩论,从而促动听课者和授课者之间交流的一种评课方式。 4.教学案例是含有问题或疑难情境在内的真实发生的典型事件,教学案例是教学问题解决的源泉 5.体态语言评价:是指教师用体态来评价学生,诸如一个真诚的微笑,一个肯定的眼神,一个轻轻的抚摸等等,这些发自内心的无声评价在课堂中起着无声胜有声的效果。 6.发展性教师评价:是一种形成性评价,它不以奖惩为目的,是教师自我或在他人指导、支持下,设计自我发展性目标、能动实践、主动接纳外部信息及自我调控发展过程的过程。7.发展性学生评价发展性学生评价是旨在促动学生达到学习目标而不但仅甄别和评比,注重过程,评价目标、内容、方法多元,在注重共性的基础上注重个体的差异发展,注重学生在评价中的作用,体现评价过程的开放、平等、民主、协商等特点,以学生素质的全面高为最终目的的评价。 8.数学知识与技能评价 9.课后备课:指教师在上完课后或观摩完课后,根据教学中所出现的反馈信息进一步修改和完善,明确课堂教学改进的方向和措施,最终形成较为成功的教案。 10.数学日记是学生以日记的形式记录学习数学的情况,在老师的指导下,学生通过记数学日记持续地补充和完善自己的形式来探索知识、获取知识、应用知识,从而主动构建自己的知识结构。 11.档案袋评价又称为档案袋评价、成长档案评价,是一种用代表性事实来反映学生学习情况的质的评价方法。成长记录袋评价不但体现过程评价思想,同时体现学生自主评价,强调自我纵向比较,有利于促动学生发展。 12.综合比较法:综合比较法是指在评课过程中教师不是就课论课,也不是就一堂课实行评价,而是将几堂课放在一起实行多方面的对比和评价,从而更清晰地看出每一节课的优缺点和特色所在。 般趋势;评价方法以传统的纸笔考试为主,过多地倚重量化的结果;评价主体过多地处于消极的被动地位;评价中心过于注重结果。 三、辨别题 1.在课堂教学中,有一个不被大家留意却又不可小视的规矩,那就是上课发言的“举手”和“起立”。你认为需要改变吗?为什么? 2.有人认为命题时只要能体现本册教材的知识点和基本技能就是一份好卷子,你认为这种说法准确吗?为什么? 不准确。基础性是中小学教育最重要的最本质的属性。从“人的发展”的角度,我们要多方位地、较全面地构筑“基础”的框架。小学数学学科的“基础性”应包含知识与技能基础、过程与方法基础、以及情感、态度、价值观基础。 3.有人说:“数学课上教师适时适度地对学生实行思想品德教育是不务正业。”你认为这种

小学语文1-6年级知识点大全 一年级:【要求掌握拼音的运用,难点是把字母表背熟。重点是字母的运用】 二年级:【要求认识简单的字,学习阅读文章。重点是多音字的运用,还有字的认识,难点是区别多音字】 三年级:【要求认识更多字,学习作文。难点是联系上下文解决课后问题,重点是回答问题】四年级:【要求学习作文,写作文。难点是理解课文,重点是作文和阅读】 五年级:【要求掌握许多多音字、字词,会写好作文。难点是作文,重点阅读与作文】 六年级:【要求认识很多字,区别很多读音,掌握更多词汇,写好作文。难点是阅读,重点是作文与阅读,通常占整试卷的60分】 第一部分小学语文1-6年级基本知识点 一、汉语拼音 1.掌握23个声母:b p m f d t n l g k h j q x z c s zh ch sh r y w 2.掌握24个韵母:1) 单韵母:a o e i u ü2) 复韵母8个:ai ei ui ao ou iu ie üe 3) 鼻韵母分为前鼻音和后鼻音。前鼻音为:an en in un ün 后鼻音为:ang eng ing ong 3.特殊韵母:er 它不能和声母相拼,只单独作为字音。 4.整体认读音节16个:zi ci si zhi chi shi ri yi yu wu ye yue yin yun yuan ying 5.标调:a o e i u ü,标调时按顺序,iu并列标在后,i上标调去掉点;ü与j q x y相拼时去两点,如ju qu xu yu 。 6.字母表:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 7.隔音符号:以a o e 开头的音节紧跟在其它音节后面时,音节的界限容易发生混淆,因此音节间要用隔音符号(')隔开。如海鸥hǎi 'ōu 二、查字典的方法 1.音序查字法。如:鼎dǐn,先在“拼音音节索引”中找出音序(D),再查找音节(dǐn)及所对应的页码。 2.部首查字法。如查“挥”字,先在“部首目录”中找到(扌),再找到部首所对应的“检字表”页码,在“检字表”相应部首下及剩余笔画数(6画)下找到要查的字及正文页码。 3.数笔画查字法。在阅读中遇到不知读音,又很难确定部首的字,就只能用数笔画的方法来查了。首先,在“难检字索引”中的相应笔画数下找到该字,再打开所对应的正文页码就可查到这个字。如查“乙”,在“难检字索引”中查(1)画。 三、理解词语 1.先弄清词语中每个字的意思,再联系整个词语的意思来理解。如:“疾驰”,“疾”是“飞快”,“驰”是“奔跑”,“疾驰”就是“飞快奔跑”的意思。 2.运用近义词或反义词来解释。如:(近义)“焦急”就是“着急”的意思。(反义)“熟悉”就是“不陌生”的意思。 3.联系上下文来理解。如《养花》一文,从“到院子里看花—回屋工作—再出去—再回屋”,就可以猜出“循环”是“不断重复”的意思。 四、词的感情色彩 褒义词:形容好的,如“顽强”;贬义词:形容不好的,如“顽固”;中性词:形容不好不坏,如“环视”“桌子”。 五、选词填空:先分清楚所给的近义词在意义、用法或感情色彩上的区别,然后联系所给的句子进行判断选填。 如:正确准确1) 勘测地形必须十分(准确),不能有半点马虎。 2) 这个意见提得非常(正确),我应该接受。 六、常用关联词使用列举:

(一)加、减、乘、除口诀表一、加法口诀表 二、减法口诀表

三、乘法口诀表 四、除法口诀表

(二)小学单位换算表 一、时间 1时=60分1分=60秒1秒=1000毫秒(ms) 二、面积 1公顷=0.01平方千米约等于15亩1平方千米=100公顷 1公顷=10000平方米1平方米=100平方分米 1平方分米=100平方厘米1平方厘米=100平方毫米三、体积 1立方米=1000立方分米1立方分米=1000立方厘米四、长度 1千米=1000米1米=10分米=100厘米 1厘米=10毫米1毫米=1000微米1微米=1000纳米五、体(容)积单位换算 1立方米=1000立方分米1立方分米=1000立方厘米 1立方分米=1升1立方厘米=1毫升1立方米=1000升六、重量单位换算 1吨=1000千克1千克=1000克1千克=1公斤七、人民币单位换算 1元=10角1角=10分1元=100分 八、质量单位换算 1吨(t)=1000千克(kg) 1千克=1000克(g)

(三)小学数学图形计算公式 一、正方形 C:周长 S:面积 a:边长 周长=边长×4 C=4a 面积=边长×边长 S=a×a 二、正方体 V:体积 a:棱长 表面积=棱长×棱长×6 S 表=a×a×6 体积=棱长×棱长×棱长 V=a×a×a 三、长方形 C:周长 S:面积 a:边长 周长=(长+宽)×2 C=2(a+b) 面积=长×宽 S=ab 四、长方体 V:体积 s:面积 a:长 b:宽 h:高 (1)表面积(长×宽+长×高+宽×高)×2 S=2(ab+ah+bh) (2)体积=长×宽×高 V=abh 五、三角形 s:面积 a:底 h:高 面积=底×高÷2 s=ah÷2 三角形高=面积×2÷底 三角形底=面积×2÷高 a a b

职高数学概念与公式 初中基础知识: 1. 相反数、绝对值、分数的运算; 2. 因式分解: 提公因式:xy-3x=(y-3)x 十字相乘法 如:)2)(13(2532 -+=--x x x x 配法 如:8 25 )41(23222-+=-+x x x 公式法:(x+y )2=x 2+2xy+y 2 (x-y)2=x 2-2xy+y 2 x 2-y 2=(x-y)(x+y) 3. 一元一次程、一元二次程、二元一次程组的解法: (1) 代入法 (2) 消元法 6.完全平和(差)公式:222)(2b a b ab a +=++ 222)(2b a b ab a -=+- 7.平差公式:))((22b a b a b a -+=- 8.立和(差)公式:))((2233b ab a b a b a +-+=+ ))((2233b ab a b a b a ++-=- 第一章 集合 1. 构成集合的元素必须满足三要素:确定性、互异性、无序性。 2. 集合的三种表示法:列举法、描述法、图像法(文氏图)。 注:?描述法{},|3 21321取值范围 元素性质元素 {?∈?=x x x ;另重点类型如:}{]3,1(,13|y 2-∈+-=x x x y 3. 常用数集:N (自然数集)、Z (整数集)、Q (有理数集)、R (实数集)、*N (正整数集)、+Z (正整数集) 4. 元素与集合、集合与集合之间的关系: (1) 元素与集合是“∈”与“?”的关系。 (2) 集合与集合是“?” “”“=”“?/”的关系。 注:(1)空集是任集合的子集,任非空集合的真子集。(做题时多考虑φ是否满足题意)

2013教师招聘考试学科专业知识(小学数学)教材一、封面 二、图书基本信息 作者:《教师公开招聘考试专用系列教材》编委会 出版社:教育科学出版社 作者简介 《教师公开招聘考试专用系列教材》编委会由华图教育一线教师招聘考试研究专家、学者组成,编委会成员的专业背景涵盖了中小学各学段全部22门学科领域,均具有深厚的教育教学背景和扎实的学科专业基础知识,对教师公开招聘的考试政策、考试形式、出题思路、重点难点等有着全面独到的研究。编委会一直致力于为广大考生提供质量上乘、适用高效备考的全国最专业的教师招聘考试图书。 三、图书目录 第一部分教材教法 第一章小学数学课程基础3 核心考点提示3 考纲知识导读3

一线名师精讲3 第一节小学数学基本理念和设计思路3 第二节小学数学课程目标、内容标准和实施建议7 命题热点集训22 第二章小学数学教学基础24 核心考点提示24 考纲知识导读24 一线名师精讲24 第一节小学数学教学原则、方法和策略24 第二节小学数学教学设计和评价26 命题热点集训31 第三章小学数学教材33 核心考点提示33 考纲知识导读33 一线名师精讲33 第一节小学数学教材概述33 第二节小学数学教材分析35 命题热点集训39 第四章经典教学案例与教案设计展示41 经典教学案例一41 经典教学案例二44 经典教学案例三46

经典教案设计一47 经典教案设计二51 经典教案设计三54 第二部分专业知识 第一章数与代数59 核心考点提示59 考纲知识导读59 一线名师精讲60 第一节数及数的运算60 第二节代数式及其运算63 第三节方程及其运算69 命题热点集训71 第二章不等式及其解法73 核心考点提示73 考纲知识导读73 一线名师精讲74 第一节不等式及其基本性质74 第二节解不等式78 命题热点集训81 第三章集合与简易逻辑84 核心考点提示84 考纲知识导读84

小学数学的基础知识、基本概念 自然数 用来表示物体个数的0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10……叫做自然数。 整数 自然数都是整数,整数不都是自然数。 小数 小数是特殊形式的分数。但是不能说小数就是分数。 混小数(带小数) 小数的整数部分不为零的小数叫混小数,也叫带小数。 纯小数 小数的整数部分为零的小数,叫做纯小数。 循环小数 小数部分一个数字或几个数字依次不断地重复出现,这样的小数叫做循环小数。例如:0.333……,1.2470470470……都是循环小数。 纯循环小数 循环节从十分位就开始的循环小数,叫做纯循环小数。例如:,。混循环小数 与纯循环小数有唯一的区别:不是从十分位开始循环的循环小数,叫混循环小数。例如,,。 有限小数 小数的小数部分只有有限个数字的小数(不全为零)叫做有限小数。 无限小数 小数的小数部分有无数个数字(不包含全为零)的小数,叫做无限小数。循环小数都是无限小数,无限小数不一定都是循环小数。例如,圆周率π也是无限小数。 分数

十进制 十进制计数法是世界各国常用的一种记数方法。特点是相邻两个单位之间的进率都是十。10个较低的单位等于1个相邻的较高单位。常说“满十进一”,这种以“十”为基数的进位制,叫做十进制。 加法 把两个数合并成一个数的运算,叫做加法,其中两个数都叫“加数”,结果叫“和”。 减法 已知两个加数的和与其中一个加数,求另一个加数的运算,叫做减法。减法是加法的逆运算。其中“和”叫“被减数”,已知的加数叫“减数”,求出的另一个加数叫“差”。 乘法 求n个相同加数的和的简便运算,叫做乘法。其中相同的这个数及n个这样的数都叫“因数”,结果叫“积”。 除法 已知两个因数的积与其中一个因数,求另一个因数的运算,叫做除法。除法是乘法的逆运算。其中“积”叫做“被除数”,已知的一个因数叫做“除数”,求出来的另一个因数叫做“商”。 加、减法的运算定律 加法交换律:两个数相加,交换两个加数的位置,和不变,叫做加法交换律。 加法结合律:三个数相加,先把前二个数相加,再加第三个数,或者,先把后二个数相加,再加上第一个数,其和不变。这叫做加法结合律。 在减法中,被减数、减数同时加上或者减去一个数,差不变。 在减法中,被减数增加多少或者减少多少,减数不变,差随着增加或者减少多少。反之,减数增加多少或者减少多少,被减数不变,差随着减少或者增加多少。 在减法中,被减数减去若干个减数,可以把这些减数先加,差不变。 乘、除法运算定律 乘法的交换律:两个数相乘,交换两个因数的位置,积不变。这叫做乘法的交换律。

中职数学基础知识汇总 预备知识: 1.完全平方和(差)公式: (a+b)2=a 2+2ab+b 2 (a-b)2=a 2-2ab+b 2 2.平方差公式: a 2-b 2=(a+b)(a-b) 3.立方和(差)公式: a 3+b 3=(a+b)(a 2-ab+b 2) a 3-b 3=(a-b)(a 2+ab+b 2) 第一章 集合 1. 构成集合的元素必须满足三要素:确定性、互异性、无序性。 2. 集合的三种表示方法:列举法、描述法、图像法(文氏图)。 3. 常用数集:N (自然数集)、Z (整数集)、Q (有理数集)、R (实数集)、N +(正整数集) 4. 元素与集合、集合与集合之间的关系: (1) 元素与集合是“∈”与“?”的关系。 (2) 集合与集合是“í” “”“=”“í/”的关系。 注:(1)空集是任何集合的子集,任何非空集合的真子集。(做题时多考虑Ф是否满足题意) (2)一个集合含有n 个元素,则它的子集有2n 个,真子集有2n -1个,非空真子集有2n -2个。 5. 集合的基本运算(用描述法表示的集合的运算尽量用画数轴的方法) (1){|}A B x x A x B =挝I 且:A 与B 的公共元素组成的集合 (2){|}A B x x A x B =挝U 或:A 与B 的所有元素组成的集合(相同元素只写一次)。 (3)A C U :U 中元素去掉A 中元素剩下的元素组成的集合。 注:=I U ()U U U C A B C A C B ()U U U C A B C A C B =U I 6. 会用文氏图表示相应的集合,会将相应的集合画在文氏图上。 7. 充分必要条件:p 是q 的……条件 p 是条件,q 是结论 如果p ?q ,那么p 是q 的充分条件;q 是p 的必要条件. 如果p ?q ,那么p 是q 的充要条件 第二章 不等式 1. 不等式的基本性质:(略) 注:(1)比较两个实数的大小一般用比较差的方法;另外还可以用平方法、倒数法。 (2)不等式两边同时乘以负数要变号!! (3)同向的不等式可以相加(不能相减),同正的同向不等式可以相乘。 2. 重要的不等式: (1)ab b a 222 ≥+,当且仅当b a =时,等号成立。 (2)),(2+ ∈≥+R b a ab b a ,当且仅当b a =时,等号成立。 (3) 注: 2 b a +(算术平均数)≥a b (几何平均数) 3. 一元一次不等式的解法(略) 4. 一元二次不等式的解法 (1) 保证二次项系数为正 (2) 分解因式(十字相乘法、提取公因式、求根公式法),目的是求根: