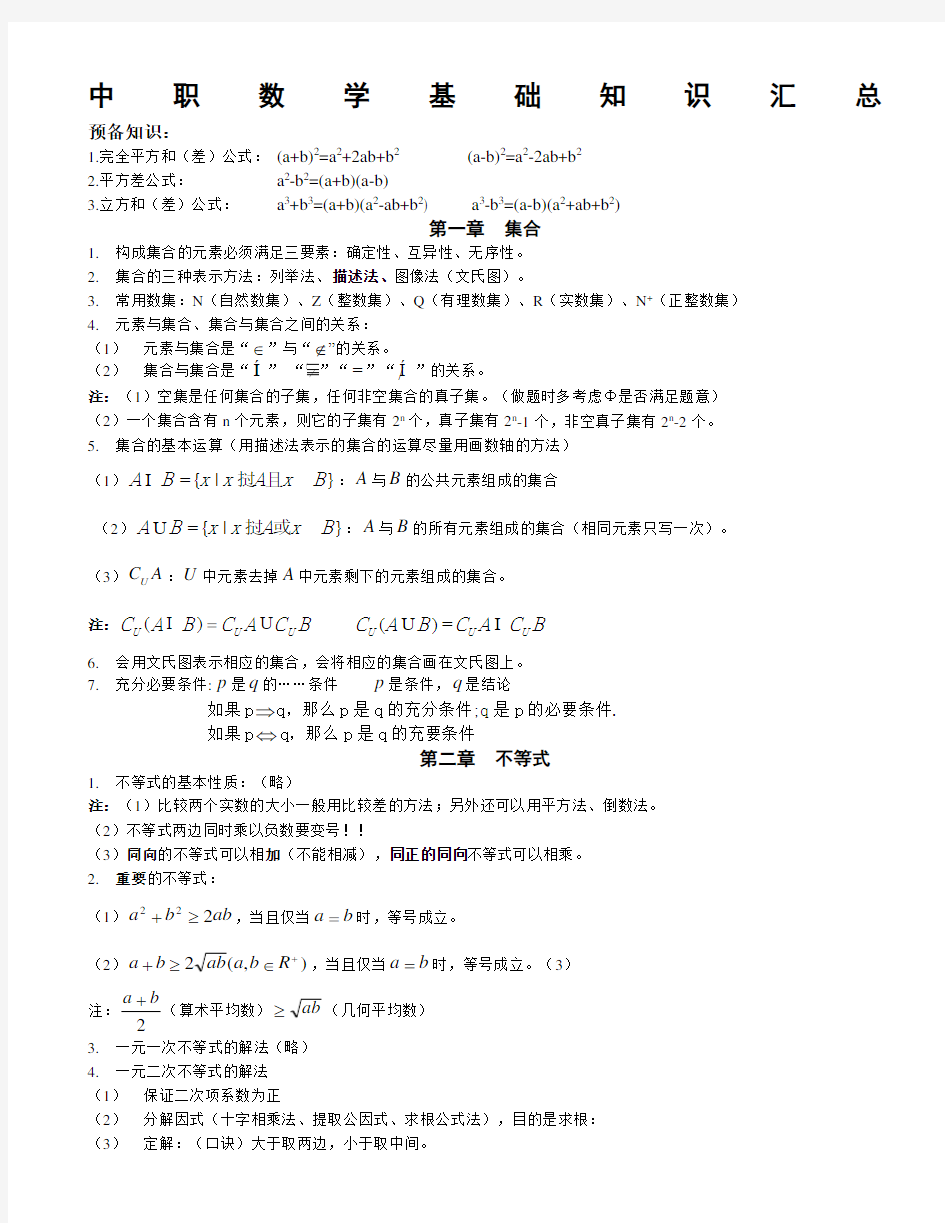

x a a x 或||||

分式不等式的解法:与二次不等式的解法相同。注:分母不能为0.

第三章 函数

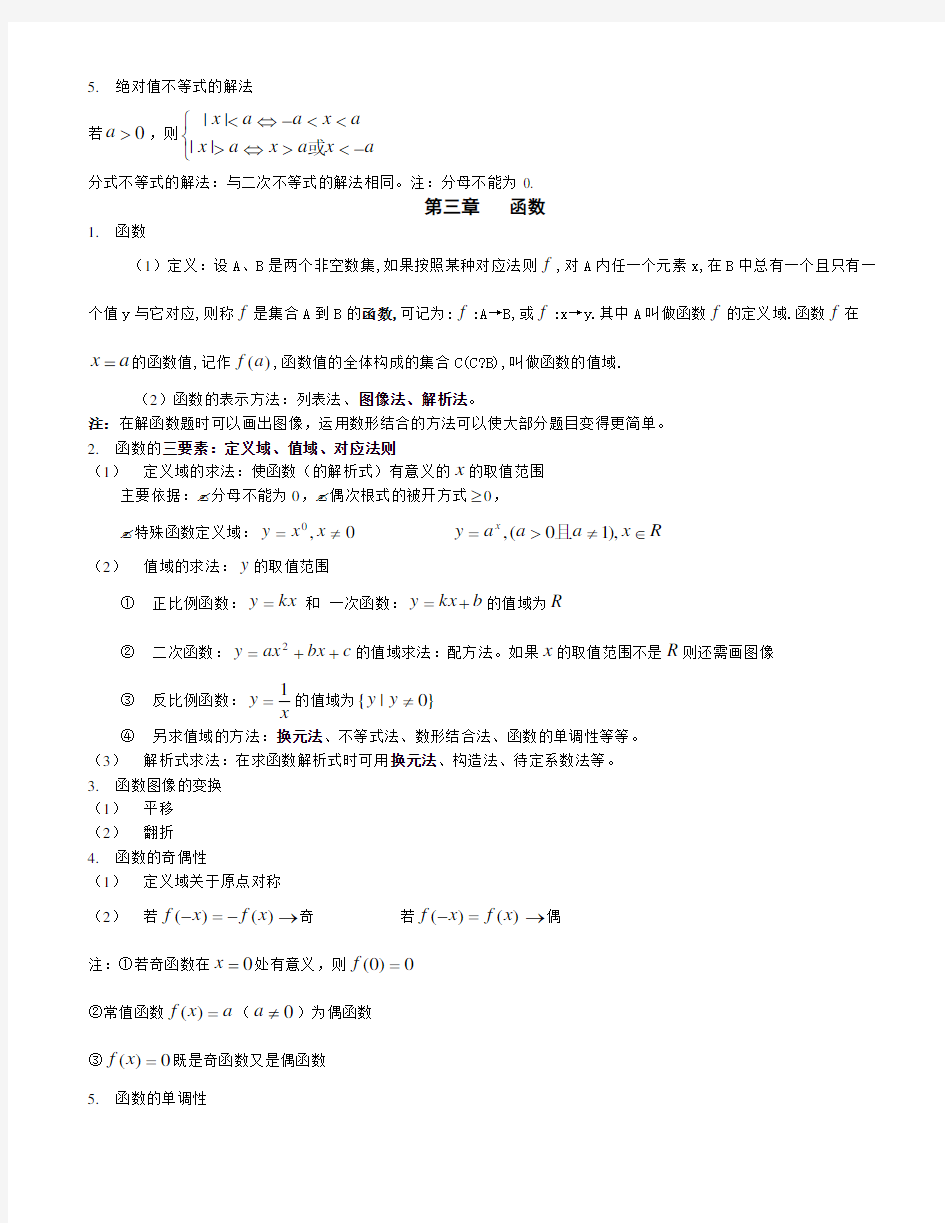

1. 函数

(1)定义:设A 、B 是两个非空数集,如果按照某种对应法则f ,对A 内任一个元素x,在B 中总有一个且只有一个值y 与它对应,则称f 是集合A 到B 的函数,可记为:f :A →B,或f :x →y.其中A 叫做函数f 的定义域.函数f 在

a x =的函数值,记作)(a f ,函数值的全体构成的集合C(C?B),叫做函数的值域.

(2)函数的表示方法:列表法、图像法、解析法。

注:在解函数题时可以画出图像,运用数形结合的方法可以使大部分题目变得更简单。 2. 函数的三要素:定义域、值域、对应法则

(1) 定义域的求法:使函数(的解析式)有意义的x 的取值范围

主要依据:?分母不能为0,?偶次根式的被开方式≥0,

?特殊函数定义域:0,0

≠=x x y R x a a a y x

∈≠>=),10(,且 (2) 值域的求法:

y 的取值范围

① 正比例函数:kx y = 和 一次函数:b kx y +=的值域为R

② 二次函数:c bx ax y ++=2

的值域求法:配方法。如果x 的取值范围不是R 则还需画图像 ③ 反比例函数:x

y 1

=

的值域为}0|{≠y y ④ 另求值域的方法:换元法、不等式法、数形结合法、函数的单调性等等。 (3) 解析式求法:在求函数解析式时可用换元法、构造法、待定系数法等。 3. 函数图像的变换 (1) 平移 (2) 翻折 4. 函数的奇偶性

(1) 定义域关于原点对称 (2) 若)()(x f x f -=-→奇 若)()(x f x f =-→偶

注:①若奇函数在0=x

处有意义,则0)0(=f

②常值函数a x f =)((0≠a

)为偶函数

③0)(=x f 既是奇函数又是偶函数 5. 函数的单调性

对于],[21b a x x ∈?、且21x x <,若?

?

?><上为减函数在称上为增函数

在称],[)(),()(],[)(),()(2121b a x f x f x f b a x f x f x f

增函数:x 值越大,函数值越大;x 值越小,函数值越小。

减函数:x 值越大,函数值反而越小;x 值越小,函数值反而越大。 6. 二次函数

(1)二次函数的三种解析式

①一般式:c bx ax x f ++=2

)((0≠a

)

②顶点式:h k x a x f +-=2

)()( (0≠a

),其中),(h k 为顶点

③两根式:))(()(21x x x x a x f --= (0≠a ),其中21x x 、是0)(=x f 的两根

(2)图像与性质

二次函数的图像是一条抛物线,有如下特征与性质: ① 开口

→>0a 开口向上 →<0a 开口向下

② 对称轴:a

b

x 2-= 顶点坐标:)44,2(2a b ac a b -- ③ ?与x 轴的交点:?????→?无交点交点有有两交点0100 ④ 根与系数的关系:(韦达定理)??

??

?=?-=+a c

x x a b x x 2121 ⑤c bx ax x f ++=2

)(为偶函数的充要条件为0=b

⑥二次函数(二次函数恒大(小)于0)

⑦若二次函数对任意x 都有)()(x t f x t f +=-,则其对称轴是t x

=。

第四章 指数函数与对数函数

1. 指数幂的性质与运算 (1)根式的性质:

①n 为任意正整数,n n

a )(a = ②当n 为奇数时,a a n n =;当n 为偶数时,||a a n n =

③零的任何正整数次方根为零;负数没有偶次方根。 (2) 零次幂:10

=a )0(≠a (3) 负数指数幂:n n

a

a 1=

- ),0(*

N n a ∈≠ (4) 分数指数幂:n m n

m a a

= )1,,0(>∈>+n N n m a 且

(5) 实数指数幂的运算法则:),,0(R n m a ∈>

①n

m n

m

a

a a +=? ②mn

n m a

a =)( ③n

n n b a b a ?=?)(

2. 幂运算时,注意将小数指数、根式都统一化为分数指数;一般将每个数都化为最小的一个数的n 次方。

3. 幂函数???∞+=<∞+=>=)上单调递减,

在(时,当)上单调递增

,在(时,当0000a

a a

x y a x y a x y 4. 指数与对数的互化:b N N a

a b

=?=log )10(≠>a a 且 、 )0(>N

5. 对数基本性质: ①1log =a a ②01log =a ③N a N

a =log ④N a N a =log ⑤互为倒数与a

b b a log log a

b a b b a b a log 1

log 1log log =

?=??

⑥b m

n

b a n a m

log log =

6. 对数的基本运算:

7. 换底公式:a

N

N b b a

log log log =

)10(≠>b b 且

8.

9. 利用幂函数、指数函数、对数函数的单调性比较两个数的大小,将其变为同底、同幂(次)或用换底公式或是利用

中间值0,1来过渡。

10. 指数方程和对数方程:?指数式和对数式互化 ?同底法 ?换元法 ④取对数法

注:解完方程要记得验证根是否是增根,是否失根。

当公比为1时,数列为常数列

通项公式

推 论

(1)m

n a a d m

n --=

(2)d m n a a m n )(-+= (3)若q p n m +=+,则q p n m a a a a +=+ (1)m

n

m

n a a q

=

- (2)m n m n

q a a -=

(3)若q p n m +=+,则q p n m a a a a =

中项公式 三个数c b a 、、成等差数列,则有

三个数c b a 、、成等比数列,则有

前n 项和公式

q

q a a q q a S n n n --=--=11)1(11(1≠q )

1. 已知前n 项和n S 的解析式,求通项n a

2. 弄懂等差、等比数通项公式和前n 项和公式的证明方法。(见教材)

第六章 三角函数

1.

弧度和角度的互换

π=o 180弧度 180

1π

=

o 弧度01745.0≈弧度 1弧度'1857)180

(

o o ≈=π

2.

扇形弧长公式和面积公式

r ||?=α扇L 2||2121r Lr S ?==

α扇 (记忆法:与ah S ABC 2

1

=?类似) 3.

任意三角函数的定义:

斜边对边=

αsin =r y 斜边邻边=αcos =r x

邻边对边=αtan =x

y 4.

不存在

5. 三角函数的符号判定

(1) 口诀:一全二正弦,三切四余弦。(三角函数中为正的,其余的为负) (2) 图像记忆法

6.

三角函数基本公式

α

α

αcos sin tan =

(可用于化简、证明等) 1cos sin 22=+αα (可用于已知αsin 求αcos ;或者反过来运用)

7. 诱导公式:口诀:奇变偶不变,符号看象限。

解释:指)(2

Z k k ∈+?

απ

,若k 为奇数,则函数名要改变,若k 为偶数函数名不变。

7. 已知三角函数值求角α:

(1) 确定角α所在的象限; (2) 求出函数值的绝对值对应的锐角'α; (3) 写出满足条件的π2~0的角; (4) 加上周期(同

终边的角的集合) 8. 和角、倍角公式

⑴ 和角公式:βαβαβαsin cos cos sin )sin(±=± 注意正负号相同 βαβαβαsin sin cos cos )cos(μ=± 注意正负号相反 ⑵ 二倍角公式:

αααcos sin 22sin = ααααα2222sin 211cos 2sin cos 2cos -=-=-=

⑶ 半角公式:

2cos 12

sin

αα

-±

= 2

cos 12cos α

α+±= 9.

9. 正弦型函数)sin(?ω+=x A y )0,0(>>ωA (1)定义域R ,值域],[A A - (2)周期:ω

π

2=

T

(3)注意平移的问题:一要注意函数名称是否相同,二要注意将x 的系数提出来,再看是怎样平移的。 (4)x b x a y cos sin +=)sin(22?++=x b a

10. 正弦定理

R C

c

B b A a 2sin sin sin === (R 为AB

C ?的外接圆半径) 其他形式:(1)A R a sin 2= B R b sin 2= C R c sin 2=(注意理解记忆,可只记一个) (2)C B A c b a sin :sin :sin ::=

11. 余弦定理

A bc c b a cos 22

2

2

-+= ? bc

a c

b A 2cos 2

22-+= (注意理解记忆,可只记一个)

12. 三角形面积公式

B ac A bc

C ab S ABC sin 2

1

sin 21sin 21===

? (注意理解记忆,可只记一个) 13. 海伦公式:))()((c P b P a P P S ABC

---=?(其中P 为ABC ?的半周长,2

c

b a P ++=

) 第七章 平面向量

1. 向量的概念

(1) 定义:既有大小又有方向的量。

(2) 向量的表示:书写时一定要加箭头!另起点为A ,终点为B 的向量表示为AB 。 (3) 向量的模(长度):|||

a 或

(4) 零向量:长度为0,方向任意。

单位向量:长度为1的向量。

向量相等:大小相等,方向相同的两个向量。 反(负)向量:大小相等,方向相反的两个向量。

2. 向量的运算 (1) 图形法则

三角形法则 平形四边形法则

(2)计算法则

加法:AC BC AB =+ 减法:CA AC AB =-

(3)运算律:加法交换律、结合律 注:乘法(内积)不具有结合律

3. 数乘向量:a λ (1)模为:||||λ (2)方向:λ为正与相同;λ为负与相反。

4.

的坐标:终点B 的坐标减去起点A 的坐标。 ),(A B A B y y x x --=

5. 向量共线(平行):?唯一实数λ,使得λ=。 (可证平行、三点共线问题等)

6. 平面向量分解定理:如果21,e e 是同一平面上的两个不共线的向量,那么对该平面上的任一向量a ,都存在唯一的

一对实数21,x x ,使得2211e x e x a +=

。

7. 注意ABC ?中,重心(三条中线交点)、外心(外接圆圆心:三边垂直平分线交点)、内心(内切圆圆心:三角平分

线交点)、垂心(三高线的交点) 8. 向量的内积(数量积)

(1) 向量之间的夹角:图像上起点在同一位置;范围],0[π。 (2) 内积公式:><=?b a b a b a ,cos |||| 9. 向量内积的性质: (1)|

|||,cos b a >=

<

(夹角公式) (2)⊥0=??

(3)==?||||2或 (长度公式)

10. 向量的直角坐标运算: (1)),(A B A B y y x x AB --=

(2)设),(),,(2211y x b y x a ==,则 ),(2121y y x x b a ±

±=± ),(11y x a λλλ= 2121y y x x b a +=?

11.中点坐标公式:若A 11(,)x y ,B 22(,)x y ,点M(x,y)是线段AB 的中点,则1212

,22

x x y y x y ++=

= 12.向量平行、垂直的充要条件:设),(),,(2211y x b y x a ==,则

∥2

121y y

x x =?

(相对应坐标比值相等) ⊥?=??002121=+y y x x (两个向量垂直则它们的内积为0)

11. 长度公式

(1) 向量长度公式:设),(y x a =,则22||y x a +=

(2) 两点间距离公式:设点),(),,(2211y x B y x A ,则 212212)()(||y y x x -+-=

12. 向量平移

(1) 平移公式:点),(y x P 平移向量)','('),(21y x P a a 到=,则?

??+=+=21

''a y y a x x 记忆法:“新=旧+向量”

(2)图像平移:)(x f y =的图像平移向量),(21a a =后得到的函数解析式为:)(12a x f a y -=-

第八章 平面解析几何

1. 曲线C 上的点与方程0),(=y x F 之间的关系: (1) 曲线C 上点的坐标都是方程0),(=y x F 的解;

(2) 以方程0),(=y x F 的解),(y x 为坐标的点都在曲线C 上。

则曲线C 叫做方程0),(=y x F 的曲线,方程0),(=y x F 叫做曲线C 的方程。

2. 求曲线方程的方法及步骤: (1) 设动点的坐标为(x ,y );(2) 写出动点在曲线上的充要条件;(3) 用y x ,的关系

式表示这个条件列出的方程;(4) 化简方程(不需要的全部约掉);(5)证明化简后的方程是所求曲线的方程。如果方程化简过程是同解变形的话第五步可省略。 3. 两曲线的交点:联立方程组求解即可。 4. 直线:

(1) 倾斜角α:一条直线l 向上的方向与x 轴的正方向所成的最小正角叫这条直线的倾斜角。其范围是),0[π (2) 斜率:①倾斜角为0

90的直线没有斜率;②αtan =k

(倾斜角的正切)

③经过两点),(),,(222111y x P y x P 的直线的斜率1

21

2x x y y K --=

)(21x x ≠

(3) 直线的方程 ① 两点式:

1

21

121x x x x y y y y --=

-- ② 斜截式:b kx y +=

③ 点斜式:)(00x x k y y -=- ④ 一般式:0=++C By Ax

注:1.若直线l 方程为3x+4y+5=0,则与l 平行的直线可设为3x+4y+C=0;与l 垂直的直线可设为4X-3Y+C=0

2.求直线的方程最后要化成一般式。 (4) 两条直线的位置关系

注:系数为0的情况可画图像来判定。

(5)点到直线的距离

①点),(00y x P 到直线0=++C By Ax 的距离:2

2

00|

|B

A C By Ax d +++=

5. 圆的方程

(1) 标准方程:2

2

2

)()(r b y a x =-+-(0>r

)其中圆心),(b a ,半径r 。

(2) 一般方程:022

=++++F Ey Dx y x (042

2

>-+F E D )

圆心(2

,2E

D --) 半径:2

422F

E D r -+=

(4)直线和圆的位置关系:主要用几何法,利用圆心到直线的距离d 和半径r 比较。

相交?r d

6.

7.

注:等轴双曲线:(1)实轴长和虚轴长相等?b

a =(2)离心率2=e (3)渐近线x y ±=

8. 注:((2) 掌握焦点在哪个轴上的判断方法

(3)圆锥曲线中凡涉及到弦长,都可用联立直线和曲线的方程求解再用弦长公式:

2122124)(1||x x x x k AB -++=

(4)圆锥曲线中最重要的是它本身的定义!!做题时应注意圆锥曲线上的点是满足圆锥曲线的定义的!

第九章 立体几何

1. 空间的基本要素:点、线、面

注:用集合符号表示空间中点(元素)、线(集合)、面(集合)的关系 2. 平面的基本性质 (1) 三个公理:

① 如果一条直线上的两点在一个平面内,那么这条直线上的所有的点都在这个平面内。

② 如果两个不重合的平面有一个公共点,那么它们的所有公共点组成的集合是过该点的一条直线。 ③ 经过不在同一条直线上的三点,有且只有一个平面。 (2) 三个推论:

① 经过一条直线和这条直线外的一点,有且只有一个平面。 ② 经过两条相交直线,有且只有一个平面。 ③ 经过两条平行直线,有且只有一个平面。 3. 两条直线的位置关系:

(1) 相交:有且只有一个公共点,记作“A b a =I ”

(2) 平行:.a 过直线外一点有且只有一条直线与该直线平行。

.b 平行于同一条直线的两条直线平行

(3) 异面:

① 定义:不同在任何一个平面内的两条直线

② 异面直线的夹角:对于两条异面直线,平移一条与另一条相交所成的不大于

2

π

的角。注意在找异面直线之间的夹角时可作其中一条的平行线,让它们相交。 4. 直线和平面的位置关系:

(1) 直线在平面内:α?l

(2) 直线与平面相交:A l =αI

(3) 直线与平面平行

① 定义:没有公共点,记作:l ∥α

② 判定:如果平面外一条直线与平面内一条直线平行,则该直线与平面平行。

③ 性质:如果一条直线与一平面平行,且过直线的另一平面与该平面相交,则该直线与交线平行。 5. 两个平面的位置关系 (1) 相交:l =βαI

(2) 平行:

① 定义:没有公共点,记作:“α∥β”

② 判定:如果一个平面内有两条相交直线与另一个平面都平行,则两平面平行 ③ 性质:

.a 两个平行平面与第三个平面都相交,则交线互相平行 .b 平行于同一平面的两个平面平行 .c 夹在两平行平面间的平行线段相等

.d 两条直线被三个平行平面所截得的对应线段成比例

6. 直线与平面所成的角:

(1) 定义:直线与它在平面内的射影所成的角

(2) 范围:]2

,

0[π

7. 直线与平面垂直

(1) 判定:如果一条直线垂直于平面内的两条相交直线,则该直线与平面垂直 (2) 性质:

① 如果一条直线垂直于一平面,则它垂直于该平面内任何直线; ② 垂直于同一平面的两直线平行; ③ 垂直于同一直线的两平面平行。 8. 两个平面垂直

(1) 判定定理:如果一个平面经过另一个平面的垂线,则两个平面互相垂直。

(2) 性质定理:如果两个平面垂直,则一个平面内垂直于它们的交线的直线与另一个平面垂直。 9. 二面角

(1) 定义:过二面角βα--l 的棱上一点O ,分别在两半平面内引棱l 的垂线OB OA 、,则AOB ∠为二面角的

平面角

(2) 范围:],0[π

(3) 二面角的平面角构造:

① 按定义,在棱上取一点O ,分别在两半平面内引棱的垂线OB OA 、,则AOB ∠即是 ② 作一平面与二面角的棱垂直,与两半平面分别交于OB OA 、,AOB ∠即是

第十章 排列、组合与二项式定理

1.分类用加法:n m m m N +??++=21 分步用乘法:n m m m N ??=21

2.有序为排列:)!

(!

)1()2)(1(m n n m n n n n P m

n -=

+-??--=

无序为组合:)!(!!

!)1()2)(1(m n m n m m n n n n P P C m m

m n m

n

-=

+-??--== 阶乘:123)2)(1(!?????--==n n n n P n

n 规定:1!0=

10=n C

注:(1)做排列组合题的原则:先特殊,后一般!

(2)在一起,用捆绑法;不在一起,用插空法;另外的思考方法:一般法、排除法、分类讨论法、机会均等法等等。 3.组合数的两个性质:(1)m n n

m

n C C -= (2)1

1-++=m n m n m n C C C 4.二项式定理: 通项:r

r n r n r b a C T -+=1

,其中r n

C 叫做第1+r 项的二项式系数。 注:(1)二项展开式中第1+r 项的系数与第1+r 项的二项式系数r

n C 是两个不同的概念。 (2)杨辉三角 1. 二项式系数的性质

(1) 除每行两端的1以外,每个数字都等于它肩上两数之和,即1

1-++=r n

r n r

n C C C (2) 与首末两端等距离的两项的二项式系数相等,即r

n n

r

n C C -= (3)

n 为偶数,展开式有奇数项,中间项的二项式系数最大;(第

12

+n

项) n 为奇数,展开式有偶数项,中间两项的二项式系数最大。(第2

1

+n 项和后一项)

7. n n n n n C C C 2C m n 10=??+??++ 1

5314202

-=??+++=??+++n n n n n n n C C C C C C

第十一章 概率与统计

一、概率.

1. 概率:随机事件A 的概率是频率的稳定值,反之,频率是概率的近似值.

2. 等可能事件的概率:如果一次试验中可能出现的结果有年n 个,且所有结果出现的可能性都相等,那么,每

一个基本事件的概率都是

n 1,如果某个事件A 包含的结果有m 个,那么事件A 的概率n

m P(A)=. 3. ①互斥事件:不可能同时发生的两个事件叫互斥事件. 如果事件A 、B 互斥,那么事件A+B 发生(即A 、B 中

有一个发生)的概率,等于事件A 、B 分别发生的概率和,即P(A+B)=P(A)+P(B)。

②对立事件:两个事件必有一个发生的互斥事件...............

叫对立事件. 注意:i.对立事件的概率和等于1:1)A P(A )A P(P(A)=+=+.

ii.互为对立的两个事件一定互斥,但互斥不一定是对立事件.

③相互独立事件:事件A(或B)是否发生对事件B(或A)发生的概率没有影响.这样的两个事件叫做相互独立事件.

如果两个相互独立事件同时发生的概率,等于每个事件发生的概率的积,即P(A·B)=P(A)·P(B). 由此,当两个事件同时发生的概率P (AB )等于这两个事件发生概率之积,这时我们也可称这两个事件为独立事件.

④独立重复试验:若n 次重复试验中,每次试验结果的概率都不依赖于其他各次试验的结果,则称这n 次试验

是独立的. 如果在一次试验中某事件发生的概率为P ,那么在n 次独立重复试验中这个事件恰好发生k 次的概率:

k

n k k n n P)

(1P C (k)P --=. 二、随机变量.

1. 随机试验的结果应该是不确定的.试验如果满足下述条件:

①试验可以在相同的情形下重复进行;②试验的所有可能结果是明确可知的,并且不止一个;③每次试验总是

恰好出现这些结果中的一个,但在一次试验之前却不能肯定这次试验会出现哪一个结果.

它就被称为一个随机试验.

2. 离散型随机变量:如果对于随机变量可能取的值,可以按一定次序一一列出,这样的随机变量叫做离散型随

机变量。

设离散型随机变量ξ可能取的值为:ΛΛ,,,,21i x x x

ξ取每一个值),2,1(Λ=i x 的概率p x P ==)(ξ,则表称为随机变量ξ的概率分布,简称ξ的分布列.

121i 注意:若随机变量可以取某一区间内的一切值,这样的变量叫做连续型随机变量.例如:]5,0[∈ξ即ξ可以取0~

5之间的一切数,包括整数、小数、无理数.

3. ⑴离散型随机变量的二项分布:在一次随机试验中,某事件可能发生也可能不发生,在n 次独立重复试

验中这个事件发生的次数ξ是一个随机变量.如果在一次试验中某事件发生的概率是P ,那么在n 次独立重复试验中这个事件恰好发生k 次的概率是

k n k k

n n q p C k P -==)(ξ,(k =0,1,2,…,n ,p q -=1).

由于k

n q

p C 恰好是二项展开式

中的各项的值,所以称这样的随机变量ξ服从二项分布,记作ξ~B (n ,p ),其中n ,p 为参数,并记

k n k k

n q p C -=b (k ;n ,p ).

⑵二项分布的判断与应用.

①二项分布,实际是对n 次独立重复试验.关键是看某一事件是否是进行n 次独立重复,且每次试验只有两种结

果,如果不满足此两条件,随机变量就不服从二项分布

.

②当随机变量的总体很大且抽取的样本容量相对于总体来说又比较小,而每次抽取时又只有两种试验结果,此

时可以把它看作独立重复试验,利用二项分布求其分布列.

三、数学期望与方差.

n n 2211随机变量取值的平均水平.

2. 二项分布的数学期望:np E =ξ 其分布列为ξ~),(p n B .(P 为发生ξ的概率)

3.方差、标准差的定义:当已知随机变量ξ的分布列为),2,1()(Λ===k p x P k k ξ时,则称

ΛΛ+-++-+-=n n p E x p E x p E x D 2222121)()()(ξξξξ为ξ的方差。 显然0≥ξ

D ,故σξξσξ.D =为ξ的根方差或标准差。随机

变量ξ的方差与标准差都反映了随机变量ξ取值的稳定与波动,集中与离散的程度.ξD 越小,稳定性越高,波动越小...............

4.二项分布的方差:npq D =ξ

5. 期望与方差的关系:22)(ξξξE E D -= 四、正态分布.(基本不列入考试范围)

1.密度曲线与密度函数:对于连续型随机变量ξ,位于x 轴上方,ξ落在任一区间),[b a 内的概率等于它与x 轴.

直线a x =与直线b x =所围成的曲边梯形的面积

(如图阴影部分)的曲线叫ξ的密度曲线,以其作为

图像的函数)(x f 叫做ξ的密度函数,由于“),(+∞-∞∈x ” 是必然事件,故密度曲线与x 轴所夹部分面积等于1.

2. ⑴正态分布与正态曲线:如果随机变量ξ的概率密度为:2

221)(σσ

π-

=

e

x f . (σμ,,R x ∈为常数,且0φσ),

称ξ服从参数为σμ,的正态分布,用ξ~),(2σμN 表示.)(x f 的表达式可简记为),(2σμN ,它的密度曲线简称为正态曲线.

⑵正态分布的期望与方差:若ξ~),(2σμN ,则ξ的期望与方差分别为:μξ=E ,2σξ=D ⑶正态曲线的性质.

①曲线在x 轴上方,与x 轴不相交. ②曲线关于直线μ=x 对称.

③当μ=x 时曲线处于最高点,当x 向左、向右远离时,曲线不断地降低,呈现出“中间高、两边低”的钟形曲线.

④当x <μ时,曲线上升;当x >μ时,曲线下降,并且当曲线向左、向右两边无限延伸时,以x 轴为渐近线,

向x 轴无限的靠近.

⑤当μ一定时,曲线的形状由σ确定,σ越大,曲线越“矮胖”.表示总体的分布越分散;σ越小,曲线越“瘦高”,表示总体的分布越集中.

3. ⑴标准正态分布:如果随机变量ξ的概率函数为)(21)(2

2+∞-∞=

-ππx e

x x π?,则称ξ服从标准正态分布. 即

ξ~)1,0(N 有)()(x P x ≤=ξ?,)(1)(x x --=??求出,而P (a <ξ≤b )的计算则是)()()(a b b a P ??ξ-=≤π.

注意:当标准正态分布的)(x Φ的X 取0时,有5.0)0(=Φ,当)(x Φ的X

如图.

⑵正态分布与标准正态分布间的关系:若ξ~),(2σμN 则ξ的分布函数通 常用)(x F 表示,且有)σ

μ

x (F(x)x)P(ξ-==≤?. 4.⑴“3σ”原则.

假设检验是就正态总体而言的,进行假设检验可归结为如下三步:①提出统计假设,统计假设里的变量服从正

态分布),(2σμN .②确定一次试验中的取值a 是否落入范围)3,3(σμσμ+-.③做出判断:如果)3,3(σμσμ+-∈a ,接受统计假设. 如果)3,3(σμσμ+-?a ,由于这是小概率事件,就拒绝统计假设.

⑵“3σ”原则的应用:若随机变量ξ服从正态分布),(2σμN 则 ξ落在)3,3(σμσμ+-内的概率为% 亦即落在)3,3(σμσμ+-之外的概率为%,

此为小概率事件,如果此事件发生了,就说明此种产品不合格(即ξ不服从正态分布)。 S 阴=0.5S a =0.5+S

小学数学基础知识点大全

小学数学基础知识点大全 公式 1、正方形:周长=边长×4 C=4a 面积=边长×边长S=a2 2、长方形:周长=(长+宽) ×2 C=2(a+b) 面积=长×宽S=ab 3、平行四边形:面积=底×高S=ah 高=面积÷底底=面积÷高 4、三角形:面积=底×高÷2 S=ah÷2 三角形高=面积×2÷底三角形底:面积×2÷高5、梯形:面积=(上底+下底)×高÷2 S=(a+b)×h÷2 求高:根据面积公式列出方程解答 6、圆形:周长=直径×圆周率C=πd 或周长=2×半径×圆周率C=2πr 面积=圆周率×半径×半径S=πr2 7、正方体:表面积=棱长×棱长×6 S表=6a2 体积=棱长×棱长×棱长V=a3 8、长方体:表面积(长×宽+长×高+宽×高)×2 S=2(ab+ah+bh) 体积=长×宽×高V=abh 9、圆柱体:(1)侧面积=底面周长×高S=2πrh (2)表面积=侧面积+底面积S=2πrh+2πr2 (3)体积=底面积×高V=πr2h 10、圆锥体:体积=底面积×高÷3 V=1 3 Sh 求高:根据体积公式列出方程解答。 1、每份数×份数=总数总数÷每份数=份数总数÷份数=每份数 总数÷总份数=平均数 2、1倍数×倍数=几倍数几倍数÷1倍数=倍数几倍数÷倍数=1倍数 3、速度×时间=路程路程÷速度=时间路程÷时间=速度 4、单价×数量=总价总价÷单价=数量总价÷数量=单价 5、工作效率×工作时间=工作总量工作总量÷工作效率=工作时间

工作总量÷工作时间=工作效率 6、加数+加数=和和-一个加数=另一个加数 7、被减数-减数=差被减数-差=减数差+减数=被减数 8、因数×因数=积积÷一个因数=另一个因数 9、被除数÷除数=商被除数÷商=除数商×除数=被除数 和差问题的公式 (和+差)÷2=大数 (和-差)÷2=小数 和倍问题 和÷(倍数-1)=小数小数×倍数=大数 (或者和-小数=大数) 差倍问题 差÷(倍数-1)=小数小数×倍数=大数 (或小数+差=大数) 单位换算 (1)1公里=1千米 1千米=1000米 1米=10分米1分米=10厘米1厘米=10毫米 (2)1平方米=100平方分米1平方分米=100平方厘米 1平方厘米=100平方毫米 (3)1立方米=1000立方分米1立方分米=1000立方厘米 1立方厘米=1000立方毫米 (4)1吨=1000千克1千克=1000克=1公斤=2市斤 (5)1公顷=10000平方米 1亩=666.666平方米 (6)1升=1立方分米=1000毫升 1毫升=1立方厘米 数量关系计算公式方面 1.单价×数量=总价 2.单产量×数量=总产量 3.速度×时间=路程 4.工效×时间=工作总量

中职数学基础知识汇总38206

中职数学基础知识汇总 预备知识: 1、完全平方与(差)公式: (a+b)2=a 2+2ab+b 2 (a-b)2=a 2-2ab+b 2 2、平方差公式: a 2-b 2=(a+b)(a-b) 3、立方与(差)公式: a 3+b 3=(a+b)(a 2-ab+b 2) a 3-b 3=(a-b)(a 2+ab+b 2) 第一章 集合 1. 构成集合的元素必须满足三要素:确定性、互异性、无序性。 2. 集合的三种表示方法:列举法、描述法、图像法(文氏图)。 3. 常用数集:N(自然数集)、Z(整数集)、Q(有理数集)、R(实数集)、N +(正整数集) 4. 元素与集合、集合与集合之间的关系: (1) 元素与集合就是“∈”与“?”的关系。 (2) 集合与集合就是“” “”“”“”的关系。 注:(1)空集就是任何集合的子集,任何非空集合的真子集。(做题时多考虑Ф就是否满足题意) (2)一个集合含有n 个元素,则它的子集有2n 个,真子集有2n -1个,非空真子集有2n -2个。 5. 集合的基本运算(用描述法表示的集合的运算尽量用画数轴的方法) (1){|}A B x x A x B 且:A 与B 的公共元素组成的集合 (2){|}A B x x A x B 或:A 与B 的所有元素组成的集合(相同元素只写一次)。 (3)A C U :U 中元素去掉A 中元素剩下的元素组成的集合。 注:=()U U U C A B C A C B ()U U U C A B C A C B 6. 会用文氏图表示相应的集合,会将相应的集合画在文氏图上。 7. 充分必要条件:p 就是q 的……条件 p 就是条件,q 就是结论 如果p ?q,那么p 就是q 的充分条件;q 就是p 的必要条件、 如果p ?q,那么p 就是q 的充要条件 第二章 不等式 1. 不等式的基本性质:(略) 注:(1)比较两个实数的大小一般用比较差的方法;另外还可以用平方法、倒数法。 (2)不等式两边同时乘以负数要变号!! (3)同向的不等式可以相加(不能相减),同正的同向不等式可以相乘。 2. 重要的不等式: (1)ab b a 22 2≥+,当且仅当b a =时,等号成立。 (2)),(2+ ∈≥+R b a ab b a ,当且仅当b a =时,等号成立。(3) 注: 2 b a +(算术平均数)≥a b (几何平均数) 3. 一元一次不等式的解法(略) 4. 一元二次不等式的解法 (1) 保证二次项系数为正 (2) 分解因式(十字相乘法、提取公因式、求根公式法),目的就是求根: (3) 定解:(口诀)大于取两边,小于取中间。

小学1-6年级数学重点基础知识汇总

数与代数 (一)数的认识 正数、0、负数】 一、一个物体也没有,用0表示。0和1、2、3……都是自然数。自然数是整数。 二、最小的一位数是1,最小的自然数是0。 三、零上4摄氏度记作+4℃;零下4摄氏度记作-4℃。“+4”读作正 四。“-4”读作负四。+4也可以写成4。 四、像+4、19、+8844这样的数都是正数。像-4、-11、-7、-155这样的数都是负数。 五、0既不是正数,也不是负数。正数都大于0,负数都小于0。 六、通常情况下,比海平面高用正数表示,比海平面低用负数表示。 七、通常情况下,盈利用正数表示,亏损用负数表示。

八、通常情况下,上车人数用正数表示,下车人数用负数表示。 九、通常情况下,收入用正数表示,支出用负数表示。 十、通常情况下,上升用正数表示,下降用负数表示。 有限小数、无限小数】 一、分母是10、100、1000……的分数都可以用小数表示。一位小数表示十分之几,两位小数表示百分之几,三位小数表示千分之几…… 二、整数和小数都是按照十进制计数法写出的数,个、十、百……以及十分之一、百分之一……都是计数单位。每相邻两个计数单位间的进率都是10。 三、每个计数单位所占的位置,叫做数位。数位是按照一定的顺序排列的。

四、小数的性质:小数的末尾添上“0”或去掉“0”,小数的大小不变。 五、根据小数的性质,通常可以去掉小数末尾的“0”,把小数化简。 六、比较小数大小的一般方法:先比较整数部分的数,再依次比较小数部分十分位上的数,百分位上的数,千分位上的数,从左往右,如果哪个数位上的数大,这个小数就大。 七、把一个数改写成用“万”或“亿”作单位的数,在万位或亿位右边点上小数点,再在数的后面添写“万”字或“亿”字。 八、求小数近似数的一般方法:1先要弄清保留几位小数;2根据需要确定看哪一位上的数;3用“四舍五入”的方法求得结果。 九、整数和小数的数位顺序表:

职高数学知识点的总结

实用标准文案 职高数学概念与公式 初中基础知识: 1.相反数、绝对值、分数的运算; 2.因式分解: 提公因式: xy-3x=(y-3)x 3 252(31)(2) 十字相乘法如: x x x x 配方法如: 2x2x 32( x 1 )225 48 公式法:(x+y)2=x2+2xy+y2(x-y)2=x2-2xy+y 2 x 2-y 2=(x-y)(x+y) 3.一元一次方程、一元二次方程、二元一次方程组的解法: (1)代入法 (2)消元法 6.完全平方和(差)公式:a22ab b2(a b)2a22ab b 2( a b) 2 7.平方差公式:2 b 2()( a ) a a b b 8.立方和(差)公式: a3b3(a b)(a2ab b 2 ) a 3 b 3(a b)( a 2ab b 2 ) 第一章集合 1.构成集合的元素必须满足三要素:确定性、互异性、无序性。 2.集合的三种表示方法:列举法、描述法、图像法(文氏图)。 注: { x |x,x} ;另重点类型如:{y | y x23x1, x( 1,3]}描述法 元素元素性质取值范围 3.常用数集: N (自然数集)、 Z (整数集)、 Q (有理数集)、 R (实数集)、 N *(正 整数集)、 Z (正整数集) 4.元素与集合、集合与集合之间的关系: (1)元素与集合是“”与“ ”的关系。 (2)集合与集合是“” “ ”“ ”“ ”的关系。 注:(1)空集是任何集合的子集,任何非空集合的真子集。(做题时多考虑是否满足题意)( 2)一个集合含有 n 个元素,则它的子集有2n个,真子集有 2n 1 个,非空真子集有 2n2 个。 5.集合的基本运算(用描述法表示的集合的运算尽量用画数轴的方法) ( 1) A B { x | x A且x B} :A与B的公共元素(相同元素)组成的集合 (2) A B { x | x A或x B} :A与B的所有元素组成的集合(相同元素只写一次)。

小学数学基础知识大全

基础知识 自然数:用来表示物体个数的1、2、3、4、5……叫自然数。最小的自然数是0。自然数的个数是无限的,没有最大的自然数。 自然数的单位:“1”是自然数的单位。任何一个自然数都是由若干个“1”组成的。 整数:0和自然数都叫整数。最小的自然数是1。没有最大的自然数。 数位:写数是按照一定的顺序把各个计数单位排列在一定的位置上,各个不同的计数单位所占的位置叫数位。 位数:一个整数含有数位的个数叫做位数。含有一个数位的数叫做一位数,含有两个数位的数叫做两位数,含有三个数位的数叫做三位数……。 加法交换律:两个数相加,交换加数的位置,它们的和不变。a+b=b+a 加法结合律:三个数相加,先把前两个数相加,再加上第三个数,或者先把后两个数相加,再加上第一个数,它们的和不变。(a+b)+c=a+(b+c) 乘法交换律:两个数相乘,交换乘数与被乘数的位置,它们的积不变。a×b=b ×a 乘法结合律:三个数相乘,先把前两个数相乘,再乘以第三个数;或者先把后两个数相乘,再同第一个数相乘,它们的积不变。a×b×c=(a×b)×c=a×(b×c) 乘法分配律:两个数的和与一个数相乘,可以把两个加数分别与这个数相乘,再把两个积相加,后得的结果不变。(a+b)×c=a×c+b×c 或a×(b +c)=a×b+a×c 整除:数a除以数b,除得的商正好是整数而没有余数,就说a能被b整除,或者叫做b能整除a,这里被除数、除数及所得的商都是整数,除数不能为0。 除尽:数a除以数b(b≠0)商是一有限小数,没有余数时,叫做a能被b除尽。或者叫做b能除尽a。

整除与除尽的区别:在整除情况下,被除数、商都是整数,除数是自然数,而且没有余数。在除尽的情况下,被除数、除数(不等于0)和商,即可以是整数,也可以是有限小数,只要没有余数就可以了。 约数:如果整数a(a≠0)能被自然数b整除,那么b就叫做a的约数。倍数:如果整数a(a≠0)能被自然数b整除,那么a就叫做b的倍数。 质数:大于1的自然数,除了1和它本身以外,再也没有别的约数,这样的自然数就叫做质数。1既不是质数,也不是合数。质数又叫做素数。 合数:大于1的自然数,除了1和它本身以外,还有别的约数,这样的自然数就叫做合数。 奇数:整数中不能被2整除的数叫做奇数。也叫做单数。偶数:在整数中,凡是能被2整除的数,都叫做偶数。 能被2整除的数的特征:一人数的个位数字能被2整除,这个数就一定有被2整除。 能被5整除的数的特征:一个数的个位数字能被5整除,这个数就一定能被5整除。 能被3整除的数的特征:一个数各数位上的和能被3整除,那么这个数就能被3整除。 能被9整除的数的特征:一个数各数位上的和能被9整除,那么这个数就能被9整除。 公约数:几个数公有的约数,叫做这几个数的公约数。 最大公约数:在几个自然数的所有公约数中,最大的一个,叫做这几个自然数最大公约数。 互质数:两个或两个以上的自然数,当它们的最大公约数是1时,这两个或两个以上自然数就叫做互质数。当两个或两个以上的数是互质数时,我们就说它

小学数学基础知识大全(1)

小学数学基础知识1 1、自然数:用来表示物体个数的0、l 、 2、 3、 4、 5、 6、7……叫做自然数。自然数包括0 和正整数。 整数包括负整数、0和正整数。 整数的个数是无限的。自然数是整数的一部分。最小的一位数是1,最小的自然数是0。0不能作除数,不能作分母,也不能作比的后项。0既可以表示“没有”,也可以表示起点,还表示分界线。 2、数对:用数对表示位置时,表示为(列,行) 3、数的读法和写法:读数和写数都要从高位起。 4、分数:把“单位1”平均分成若干份,表示这样的一份或几份的数,叫做分数。表示其中一份的数叫做分数单位。例如:712的分数单位是112,它有7个这样的分数单位。 5、真分数: 分子比分母小的分数叫真分数。真分数小于1。 6、假分数:分子大于或等于分母的分数叫做假分数。假分数大于或等于1。 7、带分数:一个整数(零除外)和一个真分数组合在一起的数,叫做带分数。带分数也是假分 数的另一种表示形式,相互之间可以互化。 8、分数的基本性质:一个分数的分子、分母同时乘上或除以相同的数(零除外),分数的大小不变,这叫做分数的基本性质。 9、分子和分母只有公因数1的分数叫做最简分数。 10、小数:分母是10、100、1000……的分数都可以用小数表示。一位小数表示十分之几,两位小数表示百分之几,三位小数表示千分之几…… 11、整数和小数都是按照十进制计数法写出的数,个、十、百……以及十分之一、百分之一……都是计数单位。每相邻两个计数单位间的进率都是10。 12、每个计数单位所占的位置,叫做数位。数位是按照一定的顺序排列的。 13、把一个数改写成用“万”或“亿”作单位的数,只要在万位或亿位右边点上小数点,再在数的后面添写“万”字或“亿”字。 14、整数和小数的数位顺序表:

-中职数学基础知识汇总.doc

职教单招数学总复习 中职数学基础知识汇总 预备知识: 1.完全平方和(差)公式:(a+b)2=a2+2ab+b2 (a-b)2=a2-2ab+b2 2.平方差公式:a2-b2=(a+b)(a-b) 3.立方和(差)公式:a3+b 3=(a+b)(a2-ab+b2) a3-b3=(a-b)(a 2+ab+b2) 第一章集合 1.构成集合的元素必足三要素:确定性、互异性、无序性。 2.集合的三种表示方法:列法、描述法、像法(文氏)。 3.常用数集: N(自然数集)、 Z (整数集)、 Q(有理数集)、 R(数集)、 N +(正整数集) 4.元素与集合、集合与集合之的关系: (1)元素与集合是“”与“ ”的关系。 (2)集合与集合是“í” “ ”“=”“/í”的关系。 注:( 1)空集是任何集合的子集,任何非空集合的真子集。(做多考Ф是否足意) ( 2)一个集合含有 n 个元素,它的子集有2n个,真子集有 2n-1 个,非空真子集有2n-2 个。 5.集合的基本运算(用描述法表示的集合的运算尽量用画数的方法) (1)A B = { x | x 挝A且x B}:A与B的公共元素成的集合 (2)A B = { x | x 挝A或 x B}:A与B的所有元素成的集合(相同元素只写一次)。 ( 3)C U A:U中元素去掉A中元素剩下的元素成的集合。 注: C U(A B) C U A C U B C U(A B)=C U A C U B 6.会用文氏表示相的集合,会将相的集合画在文氏上。 7. 充分必要条件: p是q的??条件p 是条件, q 是 如果 p q,那么 p 是 q 的充分条件 ;q 是 p 的必要条件 . 如果 p q,那么 p 是 q 的充要条件 第二章不等式1.不等式的基本性:(略) 注:( 1)比两个数的大小一般用比差的方法;另外可以用平方法、倒数法。 (2)不等式两同乘以数要号!! (3)同向的不等式可以相加(不能相减),同正的同向不等式可以相乘。 2.重要的不等式: ( 1)a2b22ab ,当且当 a b ,等号成立。 ( 2)a b ab a b R 2 ( , ) ,当且当 a b ,等号成立。(3) 注:a b (算平均数)ab (几何平均数)2 3.一元一次不等式的解法(略) 4.一元二次不等式的解法 (1)保二次系数正 (2)分解因式(十字相乘法、提取公因式、求根公式法),目的是求根:

中职数学教学大纲.doc

《数学》教学大纲 一、课程基本信息 课程名称(中文):中职数学(英文):Vocational Mathematics 课程代码: 课程类型/性质:必修课/公共基础课 总学时: 144 学分: 适用专业: 开课系部:人文教育系 与本专业其它课程的关系:本课程是在九年义务教育的基础上开设的基础公共课,是研究空间形式和数量关系的科学,是科学和技术的基础,是人类文化的重要组成部分。 二、课程内容简介 本课程是在初中数学基础上,使学生学好从事社会主义现代化建设和继续学习所必需的代数、三角、几何和概率统计的基础知识,进一步培养学生的基本运算能力、基本计算工具使用能力、空间想像能力、数形结合能力、思维能力和简单实际应用能力。通过本课程的学习,提高学生分析问题和解决问题的能力,发展学生的创新意识,进一步培养学生的科学思维方法和辩证唯物主义思想。 三、课程任务、教学目标 【课程任务】 培养学生掌握必要的数学基础知识,具备必需的相关技能与能力,为学习专业知识、掌握职业技能、继续学习和终身发展奠定基础。 【教学目标】 (一)知识目标 在九年义务教育基础上,使学生进一步学习并掌握职业岗位和生活中所必要的数学基础知识。 (二) 能力目标 培养学生的计算技能、计算工具使用技能和数据处理技能,培养学生的观察能力、空间想象能力、分析与解决问题能力和数学思维能力。 (三)素质目标 引导学生逐步养成良好的学习习惯、实践意识、创新意识和实事求是的科学态度,提高学生就业能力与创业能力。 四、教学安排、教学方法及手段 (一)教学安排

本课程计划在第一学年的两个学期内完成。每周4学时,每学期为72学时(含复习考试环节),共144学时。 (二)教学方法及手段 根据中等职业学校学生的实际出发,教学方法要符合学生的认知心理特征,关注学生数学学习兴趣的激发与保持,学习信心的坚持与增强,鼓励学生参与教学活动,包括思维参与和行为参与,引导学生主动学习。 根据不同的数学知识内容,结合实际地充分利用各种教学媒体,进行多种教学方法探索和试验。 五、各教学环节学时分配 基础理论部分学时分配 六、理论教学内容与要求 [总教学目标] (一) 知识目标: 本大纲对所列知识提出了由高到低三个层次的要求,三个层次分别为: 1、了解:初步知道知识的含义及其简单应用。 2、理解:懂得知识的概念和规律(定义、定理、法则等)以及与其他相关知识的联系。 3、掌握:能够应用知识的概念、定义、定理、法则去解决一些问题。 (二) 能力目标: 1、计算技能:根据法则、公式,或按照一定的操作步骤,正确地进行运算求解。 2、计算工具使用技能:正确使用科学型计算器及常用的数学工具软件。

职高中职数学基础模块(上册)题库完整

集合测试题 一 选择题:本大题共12小题,每小题4分,共48分。在每小题给出的四个选项中只有一项是符合题目要求,把正确选项写在表格中。 1.给出 四个结论: ①{1,2,3,1}是由4个元素组成的集合 ② 集合{1}表示仅由一个“1”组成的集合 ③{2,4,6}与{6,4,2}是两个不同的集合 ④ 集合{大于3的无理数}是一个有限集 其中正确的是 ( ); A.只有③④ B.只有②③④ C.只有①② D.只有② 2.下列对象能组成集合的是( ); A.最大的正数 B.最小的整数 C. 平方等于1的数 D.最接近1的数 3.I ={0,1,2,3,4},M ={0,1,2,3} ,N ={0,3,4},)(N C M I =( ); A.{2,4} B.{1,2} C.{0,1} D.{0,1,2,3} 4.I ={a,b,c,d,e } ,M={a,b,d },N={b },则N M C I )(=( ); A.{b } B.{a,d } C.{a,b,d } D.{b,c,e } 5.A ={0,3} ,B={0,3,4},C={1,2,3}则=A C B )(( ); A.{0,1,2,3,4} B.φ C.{0,3} D.{0} 6.设集合M ={-2,0,2},N ={0},则( ); A.φ=N B.M N ∈ C.M N ? D.N M ? 7.设集合{}0),(>=xy y x A ,{} ,00),(>>=y x y x B 且则正确的是( ); A.B B A = B.φ=B A C.B A ? D.B A ? 8.设集合{}{} ,52,41<≤=≤<=x x N x x M 则=B A ( ); A.{}51<小学数学基础知识大全(可直接打印)

(一)加、减、乘、除口诀表一、加法口诀表 二、减法口诀表

三、乘法口诀表 四、除法口诀表

(二)小学单位换算表 一、时间 1时=60分1分=60秒1秒=1000毫秒(ms) 二、面积 1公顷=0.01平方千米约等于15亩1平方千米=100公顷 1公顷=10000平方米1平方米=100平方分米 1平方分米=100平方厘米1平方厘米=100平方毫米三、体积 1立方米=1000立方分米1立方分米=1000立方厘米四、长度 1千米=1000米1米=10分米=100厘米 1厘米=10毫米1毫米=1000微米1微米=1000纳米五、体(容)积单位换算 1立方米=1000立方分米1立方分米=1000立方厘米 1立方分米=1升1立方厘米=1毫升1立方米=1000升六、重量单位换算 1吨=1000千克1千克=1000克1千克=1公斤七、人民币单位换算 1元=10角1角=10分1元=100分 八、质量单位换算 1吨(t)=1000千克(kg) 1千克=1000克(g)

(三)小学数学图形计算公式 一、正方形 C:周长 S:面积 a:边长 周长=边长×4 C=4a 面积=边长×边长 S=a×a 二、正方体 V:体积 a:棱长 表面积=棱长×棱长×6 S 表=a×a×6 体积=棱长×棱长×棱长 V=a×a×a 三、长方形 C:周长 S:面积 a:边长 周长=(长+宽)×2 C=2(a+b) 面积=长×宽 S=ab 四、长方体 V:体积 s:面积 a:长 b:宽 h:高 (1)表面积(长×宽+长×高+宽×高)×2 S=2(ab+ah+bh) (2)体积=长×宽×高 V=abh 五、三角形 s:面积 a:底 h:高 面积=底×高÷2 s=ah÷2 三角形高=面积×2÷底 三角形底=面积×2÷高 a a b

职高数学知识点的总结

职高数学概念与公式 初中基础知识: 1. 相反数、绝对值、分数的运算; 2. 因式分解: 提公因式:xy-3x=(y-3)x 十字相乘法 如:)2)(13(2532 -+=--x x x x 配法 如:8 25 )41(23222-+=-+x x x 公式法:(x+y )2=x 2+2xy+y 2 (x-y)2=x 2-2xy+y 2 x 2-y 2=(x-y)(x+y) 3. 一元一次程、一元二次程、二元一次程组的解法: (1) 代入法 (2) 消元法 6.完全平和(差)公式:222)(2b a b ab a +=++ 222)(2b a b ab a -=+- 7.平差公式:))((22b a b a b a -+=- 8.立和(差)公式:))((2233b ab a b a b a +-+=+ ))((2233b ab a b a b a ++-=- 第一章 集合 1. 构成集合的元素必须满足三要素:确定性、互异性、无序性。 2. 集合的三种表示法:列举法、描述法、图像法(文氏图)。 注:?描述法{},|3 21321取值范围 元素性质元素 {?∈?=x x x ;另重点类型如:}{]3,1(,13|y 2-∈+-=x x x y 3. 常用数集:N (自然数集)、Z (整数集)、Q (有理数集)、R (实数集)、*N (正整数集)、+Z (正整数集) 4. 元素与集合、集合与集合之间的关系: (1) 元素与集合是“∈”与“?”的关系。 (2) 集合与集合是“?” “”“=”“?/”的关系。 注:(1)空集是任集合的子集,任非空集合的真子集。(做题时多考虑φ是否满足题意)

小学数学基础知识基本概念总结

小学数学的基础知识、基本概念 自然数 用来表示物体个数的0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10……叫做自然数。 整数 自然数都是整数,整数不都是自然数。 小数 小数是特殊形式的分数。但是不能说小数就是分数。 混小数(带小数) 小数的整数部分不为零的小数叫混小数,也叫带小数。 纯小数 小数的整数部分为零的小数,叫做纯小数。 循环小数 小数部分一个数字或几个数字依次不断地重复出现,这样的小数叫做循环小数。例如:0.333……,1.2470470470……都是循环小数。 纯循环小数 循环节从十分位就开始的循环小数,叫做纯循环小数。例如:,。混循环小数 与纯循环小数有唯一的区别:不是从十分位开始循环的循环小数,叫混循环小数。例如,,。 有限小数 小数的小数部分只有有限个数字的小数(不全为零)叫做有限小数。 无限小数 小数的小数部分有无数个数字(不包含全为零)的小数,叫做无限小数。循环小数都是无限小数,无限小数不一定都是循环小数。例如,圆周率π也是无限小数。 分数

十进制 十进制计数法是世界各国常用的一种记数方法。特点是相邻两个单位之间的进率都是十。10个较低的单位等于1个相邻的较高单位。常说“满十进一”,这种以“十”为基数的进位制,叫做十进制。 加法 把两个数合并成一个数的运算,叫做加法,其中两个数都叫“加数”,结果叫“和”。 减法 已知两个加数的和与其中一个加数,求另一个加数的运算,叫做减法。减法是加法的逆运算。其中“和”叫“被减数”,已知的加数叫“减数”,求出的另一个加数叫“差”。 乘法 求n个相同加数的和的简便运算,叫做乘法。其中相同的这个数及n个这样的数都叫“因数”,结果叫“积”。 除法 已知两个因数的积与其中一个因数,求另一个因数的运算,叫做除法。除法是乘法的逆运算。其中“积”叫做“被除数”,已知的一个因数叫做“除数”,求出来的另一个因数叫做“商”。 加、减法的运算定律 加法交换律:两个数相加,交换两个加数的位置,和不变,叫做加法交换律。 加法结合律:三个数相加,先把前二个数相加,再加第三个数,或者,先把后二个数相加,再加上第一个数,其和不变。这叫做加法结合律。 在减法中,被减数、减数同时加上或者减去一个数,差不变。 在减法中,被减数增加多少或者减少多少,减数不变,差随着增加或者减少多少。反之,减数增加多少或者减少多少,被减数不变,差随着减少或者增加多少。 在减法中,被减数减去若干个减数,可以把这些减数先加,差不变。 乘、除法运算定律 乘法的交换律:两个数相乘,交换两个因数的位置,积不变。这叫做乘法的交换律。

(完整版)中职数学基础知识汇总,推荐文档

中职数学基础知识汇总 预备知识: 1.完全平方和(差)公式: (a+b)2=a 2+2ab+b 2 (a-b)2=a 2-2ab+b 2 2.平方差公式: a 2-b 2=(a+b)(a-b) 3.立方和(差)公式: a 3+b 3=(a+b)(a 2-ab+b 2) a 3-b 3=(a-b)(a 2+ab+b 2) 第一章 集合 1. 构成集合的元素必须满足三要素:确定性、互异性、无序性。 2. 集合的三种表示方法:列举法、描述法、图像法(文氏图)。 3. 常用数集:N (自然数集)、Z (整数集)、Q (有理数集)、R (实数集)、N +(正整数集) 4. 元素与集合、集合与集合之间的关系: (1) 元素与集合是“∈”与“?”的关系。 (2) 集合与集合是“í” “”“=”“í/”的关系。 注:(1)空集是任何集合的子集,任何非空集合的真子集。(做题时多考虑Ф是否满足题意) (2)一个集合含有n 个元素,则它的子集有2n 个,真子集有2n -1个,非空真子集有2n -2个。 5. 集合的基本运算(用描述法表示的集合的运算尽量用画数轴的方法) (1){|}A B x x A x B =挝I 且:A 与B 的公共元素组成的集合 (2){|}A B x x A x B =挝U 或:A 与B 的所有元素组成的集合(相同元素只写一次)。 (3)A C U :U 中元素去掉A 中元素剩下的元素组成的集合。 注:=I U ()U U U C A B C A C B ()U U U C A B C A C B =U I 6. 会用文氏图表示相应的集合,会将相应的集合画在文氏图上。 7. 充分必要条件:p 是q 的……条件 p 是条件,q 是结论 如果p ?q ,那么p 是q 的充分条件;q 是p 的必要条件. 如果p ?q ,那么p 是q 的充要条件 第二章 不等式 1. 不等式的基本性质:(略) 注:(1)比较两个实数的大小一般用比较差的方法;另外还可以用平方法、倒数法。 (2)不等式两边同时乘以负数要变号!! (3)同向的不等式可以相加(不能相减),同正的同向不等式可以相乘。 2. 重要的不等式: (1)ab b a 222 ≥+,当且仅当b a =时,等号成立。 (2)),(2+ ∈≥+R b a ab b a ,当且仅当b a =时,等号成立。 (3) 注: 2 b a +(算术平均数)≥a b (几何平均数) 3. 一元一次不等式的解法(略) 4. 一元二次不等式的解法 (1) 保证二次项系数为正 (2) 分解因式(十字相乘法、提取公因式、求根公式法),目的是求根:

中职数学基础模块上册(人教版)全套教案

中职数学基础模块上册(人教版)全套教案 目录 第一章集合 (1) 1.1.1 集合的概念 (1) 1.1.2 集合的表示方法 (5) 1.1.3 集合之间的关系(一) (8) 1.1.3 集合之间的关系(二) (11) 1.1.4 集合的运算(一) (14) 1.1.4 集合的运算(二) (18) 1.2.1 充要条件 (21) 1.2.2 子集与推出的关系 (25) 第二章不等式 (28) 2.1.1 实数的大小 (28) 2.1.2 不等式的性质 (32) 2.2.1 区间的概念 (36) 2.2.2 一元一次不等式(组)的解法 (39) 2.2.3 一元二次不等式的解法(一) (43) 2.2.3 一元二次不等式的解法(二) (46) 2.2.4 含有绝对值的不等式 (49) 2.3 不等式的应用 (52) 第三章函数 (55) 3.1.1 函数的概念 (55)

3.1.3 函数的单调性 (62) 3.1.4 函数的奇偶性 (67) 3.2.1 一次、二次问题 (71) 3.2.2 一次函数模型 (74) 3.2.3 二次函数模型 (78) 3.3 函数的应用 (82) 第四章指数函数与对数函数 (85) 4.1.1 有理指数(一) (85) 4.1.1 有理指数(二) (89) 4.1.2 幂函数举例 (93) 4.1.3 指数函数 (96) 4.2.1 对数 (100) 4.2.2 积、商、幂的对数 (103) 4.2.3 换底公式与自然对数 (107) 4.2.4 对数函数 (109) 4.3 指数、对数函数的应用 (112) 第五章三角函数 (115) 5.1.1 角的概念的推广 (115) 5.1.2 弧度制 (119) 5.2.1 任意角三角函数的定义 (123) 5.2.2 同角三角函数的基本关系式 (128)

小学16年级数学重点基础知识汇总

(一)数的认识 正数、0、负数】 一、一个物体也没有,用0表示。0和1、2、3……都是自然数。自然数是整数。 二、最小的一位数是1,最小的自然数是0。 三、零上4摄氏度记作+4℃;零下4摄氏度记作—4℃.“+4”读作正 四。“-4”读作负四. +4也可以写成4。 四、像+4、19、+8844这样的数都是正数.像—4、—11、-7、-155这样的数都是负数。 五、0既不是正数,也不是负数.正数都大于0,负数都小于0。 六、通常情况下,比海平面高用正数表示,比海平面低用负数表示. 七、通常情况下,盈利用正数表示,亏损用负数表示。 八、通常情况下,上车人数用正数表示,下车人数用负数表示。 九、通常情况下,收入用正数表示,支出用负数表示。 十、通常情况下,上升用正数表示,下降用负数表示。

小数【有限小数、无限小数】 一、分母是10、100、1000……的分数都可以用小数表示。一位小数表示十分之几,两位小数表示百分之几,三位小数表示千分之几…… 二、整数和小数都是按照十进制计数法写出的数,个、十、百……以及十分之一、百分之一……都是计数单位。每相邻两个计数单位间的进率都是10. 三、每个计数单位所占的位置,叫做数位.数位是按照一定的顺序排列的。 四、小数的性质:小数的末尾添上“0"或去掉“0”,小数的大小不变。 五、根据小数的性质,通常可以去掉小数末尾的“0”,把小数化简。 六、比较小数大小的一般方法:先比较整数部分的数,再依次比较小数部分十分位上的数,百分位上的数,千分位上的数,从左往右,如果哪个数位上的数大,这个小数就大。 七、把一个数改写成用“万"或“亿"作单位的数,在万位或亿位右边点上小数点,再在数的后面添写“万”字或“亿”字。

中职数学基础模块全套]

人教版中职数学教材基础模块上册全册教案 目录 第三章函数 0 3.1.1 函数的概念 0 3.1.2 函数的表示方法 (4) 3.1.3 函数的单调性 (7) 3.1.4 函数的奇偶性 (12) 3.2.1 一次、二次问题 (16) 3.2.2 一次函数模型 (19) 3.2.3 二次函数模型 (23) 3.3 函数的应用 (28) 第四章指数函数与对数函数 (31) 4.1.1 有理指数(一) (31) 4.1.1 有理指数(二) (35) 4.1.2 幂函数举例 (39) 4.1.3 指数函数 (42) 4.2.1 对数 (47) 4.2.2 积、商、幂的对数 (50) 4.2.3 换底公式与自然对数 (54) 4.2.4 对数函数 (56) 4.3 指数、对数函数的应用 (59) 第五章三角函数 (62) 5.1.1 角的概念的推广 (62) 5.1.2 弧度制 (66) 5.2.1 任意角三角函数的定义 (70) 5.2.2 同角三角函数的基本关系式 (75) 5.2.3 诱导公式 (79) 5.3.1 正弦函数的图象和性质 (84) 5.3.2 余弦函数的图象和性质 (88) 5.3.3 已知三角函数值求角 (91)

第三章函数 3.1.1函数的概念 【教学目标】 1. 理解函数的概念,会求简单函数的定义域. 2. 理解函数符号y=f (x)的意义,会求函数在x=a处的函数值. 3. 通过教学,渗透一切事物相互联系和相互制约的辩证唯物主义观点. 【教学重点】 函数的概念及两要素,会求函数在x=a处的函数值,求简单函数的定义域. 【教学难点】 用集合的观点理解函数的概念. 【教学方法】 这节课主要采用问题解决法和分组教学法.运用现代化教学手段,通过两个实例,分析抽象出函数概念,使学生更容易理解函数关系的实质以及函数两要素.然后通过求函数值与定义域的两类题目,深化对函数概念的理解.

小学数学基础知识整理汇总

小学数学基础知识整理汇总

小学数学基础知识整理汇总

一、平面图形的周长Array 1.长方形的周长=(长+宽)×2,C=(a+b)×2 2.正方形的周长=边长×4,C=4a 3.直径=半径×2,d=2r;半径=直径÷2,r=d÷2 4.圆的周长=圆周率×直径=圆周率×半径×2, c=πd=2πr 二、平面图形的面积 1.长方形的面积=长×宽,S=ab 2.正方形的面积=边长×边长,S=a×a= a2 3.三角形的面积=底×高÷2,S=ah÷2 4.平行四边形的面积=底×高,S=ah 5.梯形的面积=(上底+下底)×高÷2,S=(a+b)h÷2 6.圆的面积=圆周率×半径×半径,S=πr2 7.长方体的表面积=(长×宽+长×高+宽×高)×2=(ab+ah+bh)×2 8.正方体的表面积=棱长×棱长×6,S=6 a2 9.圆柱的侧面积=底面圆的周长×高,S=ch 10.圆柱的表面积=上下底面面积+侧面积,S=2πr2 +2πrh 三、立体图形的体积 1.长方体的体积 =长×宽×高,V =abh 2.正方体的体积=棱长×棱长×棱长,V=a×a×a= a3 3.圆柱的体积=底面积×高,V=Sh,V=πr2h 4.圆锥的体积=底面积×高÷3,V=Sh÷3=πr2h÷3 六、盈亏问题 (盈+亏)÷两次分配量之差=参加分配的份数

(大盈-小盈)÷两次分配量之差=参加分配的份数 (大亏-小亏)÷两次分配量之差=参加分配的份数 四、和、差、倍问题 (和+差)÷2=大数,(和-差)÷2=小数 和÷(倍数+1)=小数,小数×倍数=大数(或者和-小数=大数) 差÷(倍数-1)=小数,小数×倍数=大数(或小数+差=大数) 五、植树问题 (1 )非封闭线路上的植树问题主要可分为以下三种情形: a.如果在非封闭线路的两端都要植树,那么: 株数=段数+1=全长÷株距+1 全长=株距×(株数-1) 株距=全长÷(株数-1) b.如果在非封闭线路的一端要植树,另一端不要植树,那么:株数=段数=全长÷株距 全长=株距×株数 株距=全长÷株数 c.如果在非封闭线路的两端都不要植树,那么:株数=段数-1=全长÷株距-1 全长=株距×(株数+1) 株距=全长÷(株数+1) (2)封闭线路上的植树问题的数量关系如下:株数=段数=全长÷株距 全长=株距×株数 株距=全长÷株数七、相遇问题 相遇路程=速度和×相遇时间 相遇时间=相遇路程÷速度和 速度和=相遇路程÷相遇时间 八、追及问题 追及距离=速度差×追及时间 追及时间=追及距离÷速度差 速度差=追及距离÷追及时间 九、流水问题 顺流速度=静水速度+水流速度 逆流速度=静水速度-水流速度 静水速度=(顺流速度+逆流速度)÷2 水流速度=(顺流速度-逆流速度)÷2 十、浓度问题 溶质的重量+溶剂的重量=溶液的重量 溶质的重量÷溶液的重量×100%=浓度 溶液的重量×浓度=溶质的重量 溶质的重量÷浓度=溶液的重量 十一、利润与折扣问题 利润=售出价-成本 利润率=利润÷成本×100%=(售出价÷成本-1)×100% 涨跌金额=本金×涨跌百分比 折扣=实际售价÷原售价×100%(折扣<1) 利息=本金×利率×时间 税后利息=本金×利率×时间×(1-20%)

小学数学基础知识点大全

小学数学基础知识点大全1 自然数:用来表示物体个数的0、l、2、3、4、5、6、7……叫做自然数。 最小的自然数是0,没有最大的自然数,自然数的个数是无限的。 按是否是2的倍数来分:分为奇数和偶数两类; 0:0也是一个自然数。0是一个偶数。 0不能作除数,不能作分母,也不能作比的后项。 a+0= a ;a-0= a;a-a = 0;a×0= 0;0÷a(a≠0)= 0 数对:用数对表示位置时,第一个数表示列,第二个数表示行。 数位和计数单位: 十进制计数法:每相邻两个计数单位之间的进率都是10。这样的计数法叫做十进制计数法。 数的读法和写法: 读、写都要从高位到低位,每一级末尾的0都不读出来,其他数位连续有几个0都只读一个0。不管读和写都要进行分级。如534007000602读作:五千三百四十亿零七百万零六百零二 分数:表示把“单位1”平均分成若干份,表示这样的一份或几份的数,叫做

分数。表示其中一份的数叫做分数单位。例如: 712的分数单位是112 ,它有7个这样的分数单位。 真分数: 分子比分母小的分数叫真分数。真分数小于1。 假分数:分子大于或等于分母的分数叫做假分数。假分数大于或等于1。 带分数:一个整数(0除外)和一个真分数组合在一起的数,叫做带分数。 分数的基本性质: 一个分数的分子、分母同时乘上或除以几(零除外),分数的大小不变,这叫做分数的基本性质。 分数的大小比较: ① 同分母分数,分子大的分数就大,分子小的分数就小; ② 同分子分数,分母大的分数反而小,分母小的分数反而大。 ③ 异分母分数,先化成同分母分数(分数单位相同),再进行比较。 常用分数的分数值: 21= 0.5 5.2041= 5.7043= .2051= .4052= .6053= .805 4= 25.1081= 75.3083= 25.6085= 75.8087= 625.0016 1= 4.00251= 2.00501= 2121-1= 6131-21= 12141-31= 20 151-41= 倒数:乘积是1的两个数叫做互为倒数。1的倒数是1,0没有倒数。 分数和小数的联系:小数实际上就是分母是10、100、1000……的分数。 小数:小数是分数的一种特殊形式。但是不能说小数就是分数。 循环小数:一个小数,从小数部分的某一位起,一个数字或几个数字依次不断地重复出现,这样的小数叫做循环小数。依次不断重复出现的数字叫做这个循环小数的循环节。例如: 3.99 ……的循环节是“ 9 ” ,0.5454 ……的循环节是“ 54 ” 。

最新中职数学教学大纲汇总

2009中职数学教学大 纲

中等职业学校数学教学大纲 部颁《数学》教学大纲 一、课程性质与任务 数学是研究空间形式和数量关系的科学,是科学和技术的基础,是人类文化的重要组成部分。数学课程是中等职业学校学生必修的一门公共基础课。本课程的任务是:使学生掌握必要的数学基础知识,具备必需的相关技能与能力,为学习专业知识、掌握职业技能、继续学习和终身发展奠定基础。 二、课程教学目标 1. 在九年义务教育基础上,使学生进一步学习并掌握职业岗位和生活中所必要的数学基础知识。 2. 培养学生的计算技能、计算工具使用技能和数据处理技能,培养学生的观察能力、空间想象能力、分析与解决问题能力和数学思维能力。 3. 引导学生逐步养成良好的学习习惯、实践意识、创新意识和实事求是的科学态度,提高学生就业能力与创业能力。 三、教学内容结构 本课程的教学内容由基础模块、职业模块和拓展模块三个部分构成。 1. 基础模块是各专业学生必修的基础性内容和应达到的基本要求,教学时数为128学时。 2. 职业模块是适应学生学习相关专业需要的限定选修内容,各学校根据实际情况进行选择和安排教学,教学时数为32~64学时。 3. 拓展模块是满足学生个性发展和继续学习需要的任意选修内容,教学时数不做统一规定。 四、教学内容与要求 (一)本大纲教学要求用语的表述

1. 认知要求(分为三个层次) 了解:初步知道知识的含义及其简单应用。 理解:懂得知识的概念和规律(定义、定理、法则等)以及与其他相关知识的联系。 掌握:能够应用知识的概念、定义、定理、法则去解决一些问题。 2. 技能与能力培养要求(分为三项技能与四项能力) 计算技能:根据法则、公式,或按照一定的操作步骤,正确地进行运算求解。计算工具使用技能:正确使用科学型计算器及常用的数学工具软件。 数据处理技能:按要求对数据(数据表格)进行处理并提取有关信息。 观察能力:根据数据趋势,数量关系或图形、图示,描述其规律。 空间想象能力:依据文字、语言描述,或较简单的几何体及其组合,想象相应的空间图形;能够在基本图形中找出基本元素及其位置关系,或根据条件画出图形。 分析与解决问题能力:能对工作和生活中的简单数学相关问题,作出分析并运用适当的数学方法予以解决。 数学思维能力:依据所学的数学知识,运用类比、归纳、综合等方法,对数学及其应用问题能进行有条理的思考、判断、推理和求解;针对不同的问题(或需求),会选择合适的模型(模式)。 (二)教学内容与要求 1. 基础模块(128学时) 第1单元集合(10学时)