毛细管电泳化学发光

- 格式:pptx

- 大小:2.04 MB

- 文档页数:37

通过荧光检测毛细管电泳法快速灵敏地检测人体血浆中的亚硝酸盐的方法本文选自塔兰塔(Talanta),爱思唯尔(Elsevier)出版,纯分析化学期刊。

作者:安范舒普代尔,来自比利时鲁汶大学。

摘要:分析亚硝酸盐,NO指示剂在体内的产生,为研究NO在体内的合成提供了一个有用的工具。

通过其衍生反应和2、3二氨基萘(DAN)中一个快速、灵敏荧光-毛细管电泳法被发展来测定了人体血浆中的亚硝酸盐。

亚硝酸盐在人体血浆中很容易与DAN在酸性条件下反应得到收益率很高的荧光2,3-萘酚三唑(NAT)。

荧光检测是完成施达赛检测的最佳化方式,它允许一种等离子体样品的直接分析而不像大多数堆积样品的CE-UV方法。

乙腈可去除蛋白质。

短程注射和高压电(30千伏)可缩短分析时间。

用20mm,pH值为9.23的缓冲溶液可更好的分离。

NAT的分离在1.4分钟内完成,除蛋白等离子体样品以5s每50 mbar水动力地的速度被注射到60厘米×75微米的内部直径无涂层的玻璃毛细管里。

激发波长被选中为一个宽带滤波器(240-400nm),发射光在418nm被测量通过采用一个截止过滤器。

在2到500nm的范围内获得一个好的线性关系(R2=0.9975)。

在原始血浆样本中亚硝酸盐的检测极限是0.6nm, 比我们此前的CE-UV法低了750倍。

先进的荧光-毛细管电泳法相对于目前的荧光高效液相色谱法,具有更简单的系统和更低的成本优势,同时也很灵敏。

这个研究表明该方法测定人体血浆中亚硝酸盐在的浓度与频繁报道的一致。

1介绍研究表明,亚硝酸盐在生理和病理条件下有可能成为NO合成的一个标志,因此在实验和临床研究中可能作为一个生化参数。

但是到目前为止,还没有真正关于人体血浆中亚硝酸盐的浓度的共识。

具报告,一般水平的亚硝酸盐在人体血浆中“不能检测”的范围达到26微米。

人体血浆中亚硝酸盐的浓度最合理的范围是从100纳米到1微米,通过大多数研究者团体的测量最常报道的结果是从100纳米到200纳米。

电化学发光免疫传感器的研究及应用现状摘要:电化学发光免疫技术是将高灵敏度的电化学发光和高特异性的免疫反应相结合的一种交叉学科研究的成果。

电化学发光主要应用在免疫系统、生物酶等方面的研究,而电化学发光免疫传感器在临床领域中有较明显的成果。

因此,本文将从电化学发光免疫传感器的研究和应用现状两个方面,对电化学发光免疫传感器进行进一步的研究,尤其在医学方面能够有更多突破,实现在更多领域中的应用。

关键词:电化学发光;免疫传感器;研究;应用现状;一、电化学发光免疫传感器的概念(一)电化学发光的概念电化学发光即电致化学发光,是一种通过在电极上施加一定电压,用来引发物质在电极表面进行电化学反应,反应产生的能量激发发光物质由基态迁移到激发态,处于激发态的物质不稳定会返回基态,在这一过程中会伴随光信号产生,产生光信号后通过光/电转换器,将光信号转换成电信号,来实现对目标物的检测。

ECL分析法不仅具有仪器简单,灵敏度高,还具有试剂用量少、时空可控性强等优点,现阶段,电化学发光技术已广泛应用于免疫分析、生物分子和其他生物分子检测中。

(二)免疫传感器的概念免疫传感器是一种将高特异性的免疫反应和高超的物理转换器结合起来的一种分析类器件。

由于免疫反应具有强的特异性,加之物理转换器的高的灵敏度,使得免疫传感器也成为一种有效检测样品的方法,受到人们的热切关注。

目前,免疫传感器也已经广泛地应用于临床医学检测等领域。

(三)电化学发光免疫传感器的概念电化学发光免疫传感器是一种将电化学发光与免疫传感器结合起来的一种具有很高免疫特性的一种装置。

利用电化学发光的高灵敏度的传感技术,再结合特异性免疫反应,最终可以达到一种对临床中微量物质进行定量的检测。

二、电化学发光免疫传感器的研究及应用电化学发光免疫传感器是将抗体或者抗原通过一定方式负载在电极上作为识别探针,当抗体与抗原发生特异性反应后,其产生的复合物与电化学发光信号之间建立一定关系,然后通过光电转换器,将光信号转换成电信号,从而对目标物进行检测。

醇苷及多糖同步分离纯化的应用。

以新疆特色资源管花肉苁蓉为原料,采用膜分离技术,将管花肉苁蓉水提液先后经过30ku 超滤膜、400u 纳滤膜。

得到2种目标产物,一是多糖粗品,多糖得率为57.40%,纯度为51.82%;二是苯乙醇苷粗品,苯乙醇苷得率为66.86%,其中松果菊苷、毛蕊花糖苷、总苯乙醇苷纯度分别为26.54%、3.36%、31.11%。

形成了一套采用膜分离技术加工管花肉苁蓉水提液的新工艺体系,此工艺操作简单安全、能耗及成本较低,可实现管花肉苁蓉苯乙醇苷及多糖的低碳、高效同步分离纯化。

3结束语综上所述,苯乙醇类化合物具有水溶性和吸湿性,易溶于甲醇,可溶于丙酮,性质较为稳定。

其提取工艺有加热回流提取、乙醇浸出提取、水溶媒提取、甲醇提取、微波辅助提取、超声辅助提取、微波-超声辅助提取、酶解提取等。

纯化方法有中压柱层析技术、大孔树脂技术和膜分离技术等。

参考文献[1]孔征,毛乐静,霍仕霞,等.Box-Behnken 响应面法优化管花肉苁蓉中毛蕊花糖苷的提取工艺研究[J].中国药房,2019,30(14):1970-1974.[2]黄翔,郭晔红,贾存勤,等.肉苁蓉提取工艺及干燥方式研究[J].中草药,2019,50(15):3622-3630.[3]朱玉婷,李茂星,王建,等.中压柱层析快速分离纯化肉苁蓉提取物中的松果菊苷和毛蕊花苷[J].解放军药学学报,2018,34(06):491-493.[4]刘朋龙,王亮.应用大孔树脂分离纯化管花肉苁蓉中苯乙醇苷研究[J].农产品加工,2018(23):11-14.[5]蒋华彬,刘丽莎,张清,等.膜分离技术同步分离纯化管花肉苁蓉苯乙醇苷及多糖[J].食品科技,2019,44(07):229-234.(作者简介:柳雯———女,1983年出生,本溪市化学工业学校,主要从事食品、药品、化学品及农产品的分析检验及方法研究)山药是薯蓣科植物薯蓣的干燥根茎,具有补益气、消渴生津、保健、养颜等功效,是中国传统的药食同源的天然植物。

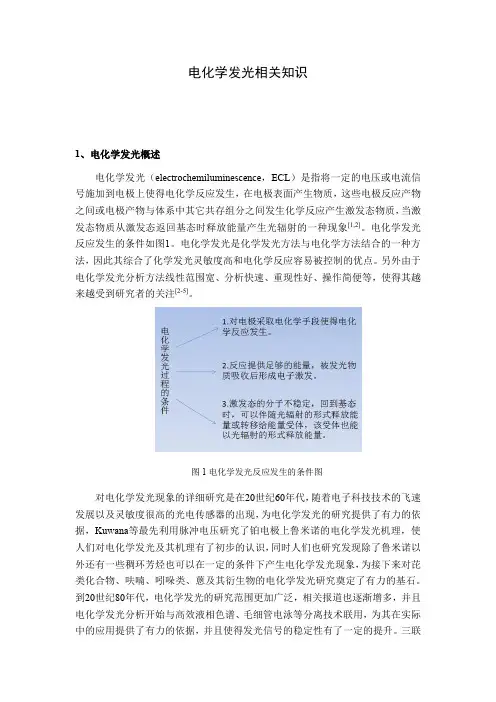

电化学发光相关知识1、电化学发光概述电化学发光(electrochemiluminescence,ECL)是指将一定的电压或电流信号施加到电极上使得电化学反应发生,在电极表面产生物质,这些电极反应产物之间或电极产物与体系中其它共存组分之间发生化学反应产生激发态物质,当激发态物质从激发态返回基态时释放能量产生光辐射的一种现象[1,2]。

电化学发光反应发生的条件如图1。

电化学发光是化学发光方法与电化学方法结合的一种方法,因此其综合了化学发光灵敏度高和电化学反应容易被控制的优点。

另外由于电化学发光分析方法线性范围宽、分析快速、重现性好、操作简便等,使得其越来越受到研究者的关注[2-5]。

图1电化学发光反应发生的条件图对电化学发光现象的详细研究是在20世纪60年代,随着电子科技技术的飞速发展以及灵敏度很高的光电传感器的出现,为电化学发光的研究提供了有力的依据,Kuwana等最先利用脉冲电压研究了铂电极上鲁米诺的电化学发光机理,使人们对电化学发光及其机理有了初步的认识,同时人们也研究发现除了鲁米诺以外还有一些稠环芳烃也可以在一定的条件下产生电化学发光现象,为接下来对芘类化合物、呋喃、吲哚类、蒽及其衍生物的电化学发光研究奠定了有力的基石。

到20世纪80年代,电化学发光的研究范围更加广泛,相关报道也逐渐增多,并且电化学发光分析开始与高效液相色谱、毛细管电泳等分离技术联用,为其在实际中的应用提供了有力的依据,并且使得发光信号的稳定性有了一定的提升。

三联吡啶钌是这个时期的重大发现,它可以用于草酸、氨基酸等多种物质的测定,为电化学发光的研究提出了新的思路。

20世纪90年代以后,电化学发光已经成为一个非常活跃的领域,对其机理的认识已经更加深入,电化学发光的装置、电极材料等都得到了大的发展,并且电化学发光的应用已经扩展到免疫分析、DNA分子检测、生物活体分析等领域。

总之,电化学发光一直在朝着独特、灵敏度高、分析范围广的方向发展。

电化学发光是一种在电极表面由电化学引发的特异性化学发光反应,包括了电化学和化学发光两个部分。

在该反应中N-羟基琥珀酰胺(NHS)与三丙胺(TPA.两种电化学活性物质可同时失去电子发生氧化反应,由激发态回复到基态的过程中发射光子(hv),这一过程中在电极表面的循环反应产生多个光子,使光信号增强。

电化学发光分析法具有灵敏度高、仪器设备简单、操作方便、易于实现自动化等特点,广泛地应用于生物、医学、药学、临床、环境、食品、免疫和核酸杂交分析和工业分析等领域。

在21世纪中必将继续为解决人类面临的各种重大问题发挥更加显著的作用。

本书主要讲述了电化学发光基本原理、基本类型、检测技术、应用、毛细管电泳电化学发光应用实例等内容。

电化学发光的应用:1、电极表面活性分布的表征2、电极表面粗糙度的表征3、流体动力学研究4、固态电子传输研究5、反应动力学研究6、观察酶活性的变化7、分析化学上的应用电化学发光应用的前景电化学发光由于结合化学发光方法和电化学方法的优点,一方面可以从光学和电化学两个侧面对一些体系进行更全面的研究,这样可以更加有利于揭示许多单独用一种方法难以深入了解的问题。

另外一方面,电化学发光分析方法的灵敏度常常只取决于电极表面附近分析物的浓度,极大地方便了分离与富集,使电化学发光分析方法迅速发展成为未来免疫分析和DNA分析最具竞争力的方法之一。

因此我们完全有理由相信:电化学发光方法将成为一个独具魅力的研究方向。

今后电化学发光研究的热点主要有下面几个方向:(1)电化学发光生物芯片的研究与开发。

主要要解决以下几个问题。

第一个问题是DNA在电极上的固定。

第二个问题是高效的电化学发光探针的制备。

第三个问题是电化学发光仪器的微型化,智能化和遥控化。

(2)继续完善现有的电化学发光免疫分析方法,使该方法成为一种常规的分析方法。

(3)电化学发光方法与其它分离技术的联用与开发。

使电化学发光方法成为一种广谱的分析方法。

特别是将吡啶钌电化学发光用于氨基酸等胺类物质的测定。

药学系毕业论文选题论文题目应鲜明醒目,能吸引读者,向读者提供最直接的信息和对论文主题作准确的说明。

下面是店铺带来的关于药学系毕业论文选题的内容,欢迎阅读参考!药学系毕业论文选题(一)1. 药物分析研究进展2. 高效毛细管电泳法在体内药物分析的应用3. 流动注射在线氧化荧光法药物分析研究及其应用4. 药物分析的教学体会和思考5. 药物分析课程考试设计的思考6. “药物分析”课程中提高学生创新和实践能力的教改研究7. 关于《药物分析》实验课程建设的几点思考8. 药物分析的教学体会与思考9. 探药物分析教学方法10. 高职药物分析实践教学改革的探讨11. 药物分析方法的质量控制12. 化学振荡反应在药物分析中的应用13. 中国药物分析的发展状况与前景14. 共振瑞利散射光谱法在某些抗生素类药物分析中的应用研究15. 流动注射荧光药物分析研究及其应用16. 电化学发光新体系及其在药物分析中的应用17. 药物分析中电致荧光分析法的应用18. 浅析药物分析19. STS教育与药物分析教学20. 论《药物分析》课程教育教学改革21. 学生自主选药的药物分析设计性实验教学模式探索22. 药物分析虚拟实验教学探讨23. 制药工程专业药物分析教学改革的思考24. 药物分析虚拟实验教学探讨25. 高职化学制药技术专业药物分析教学探讨26. 磷光光度法在药物分析中的应用药学系毕业论文选题(二)1. 中医学院药物分析课程教学探讨2. 桌面推演在药物分析课程教学中的应用研究3. 药物分析教学改革的探索4. 药物分析课程改革初探5. 化学修饰电极在药物分析中的应用与发展6. 药物分析课程考试方式改革的探讨7. 药物分析与仪器分析有机结合构建创新型课程8. 基于IMCA质量控制评价体系的药物分析实验教学研究9. 《药物分析》课程有效教学的几点心得10. 面向应用型人才培养的药物分析教学改革与实践药物分析课程教学改革探讨11. 药物分析学习与国家执业药师资格考试12. 高职高专药学专业《药物分析》教材建设探讨13. 药物分析中掩蔽问题的讨论14. 药物分析理论课教学中PBL教学法的尝试15. 荧光光谱法在药物分析中的应用16. 药物分析设计性实验的教学实践17. 药物分析文稿的写作技巧18. 关于《药物分析》实验课教学的探讨19. 药物分析教学探讨20. 高职药物分析教学的优化21. 色谱技术在药物分析中的应用22. 毛细管电泳法在氟喹诺酮药物分析中的应用研究23. 超高效液相色谱在药物分析中的应用24. 生物工程专业《药物分析》教学框架研究25. 液相微萃取技术在药物分析中的应用及研究进药学系毕业论文选题(三)1. 毛细管电泳化学发光联用技术在药物分析中的应用2. 试论以岗位为导向的高职药物分析实训教学体系改革3. 荧光分析法在药物分析中的应用4. 核磁共振波谱法在药物分析中的应用5. 化学模式识别技术在药物分析中的应用与研究进展6. 超高效液相色谱在药物分析中的应用7. 毛细管电泳—电化学检测在环境和药物分析中的应用研究8. 高效液相色谱柱后化学发光检测技术在植物的羟基酸和黄酮类药物分析中的应用9. 化学发光在药物分析中的应用研究10. 色谱联用技术在药物分析中应用及发展11. 色谱法在药物分析中的应用12. 借鉴美国教育模式改革药物分析教学的实践13. 论药物分析课程的教育教学14. 药物分析理论课程教学方法探索15. 药物分析信息学的理论研究与实践探索16. 毛细管电泳在药物分析中的应用17. 分子印迹聚合物在药物分析中的应用。

缺铁性贫血患者血红蛋白毛细管电泳法检测分析孙健;孙冀兵;张娜;吴红丽【摘要】Objective To analyze the detection results of hemoglobin by capillary electrophoresis in patients with iron deficiency anemia (IDA) in order to provide some ideas for reasonable diagnosis andtreatment.Methods Eighty-eight patients with IDA were enrolled as IDA group,at the same time,the other 110 subjects were served as control groups.The MCV,MCH,RDW,Hb,iron metabolism indexes including ferritin and total iron binding capacity were detected and compared between two groups.Results As compared with those in control group,the levels of Hb,MCV,MCH,HCT,erythrocyte fragility,ferritin and HbA2 were significantly decreased in IDA group (P < 0.05),however,the levels of RDW,total iron binding capacity and HbAlc were significantly increased in IDA group (P <0.05).In addition,the levels of HbA1 c were negatively correlated with those of Hb,ferritin,MCV,MCH,HCT and erythrocyte fragility in IDA group (P <0.05),however,which were positively correlated with those of total iron binding capacity and RDW (P < 0.05).Moreover the levels of HbA2 were positively correlated with those of Hb,ferritin,MCV,MCH,HCT and erythrocyte fragility (P < 0.05),however,which were negatively correlated with those of total iron binding capacity and RDW (P < 0.05).Conclusion The levels of HbAlc are increased in patients with IDA,moreover,HbAlc and HbA2 are closely correlated to IDA,and the combined detectionMCV,RDW,HbAlc and HbA2 can be regarded as the indexes to differentiatedifferent kinds of anemia.%目的对88例缺铁性贫血(IDA)患者.血红蛋白进行毛细血管电泳法分析,为合理诊断和治疗提供思路.方法对88例IDA患者(IDA组)行血常规MCV、MCH、RDW、Hb测定,铁代谢(铁蛋白、总铁结合力)测定及Hb电泳检测,同时设110例为对照组,对以上检测指标结果进行统计分析.结果 Hb电泳分析显示,与正常对照组比较,HbA1c升高,HbA2降低,差异有统计学意义(P<0.05).与正常对照组比较,IDA组Hb、MCV、MCH、HCT、红细胞脆性及铁蛋白均降低,RDW、总铁结合力升高,差异均有统计学意义(P<0.05).IDA组HbA1c与血红蛋白、铁蛋白、MCV、MCH、HCT及红细胞脆性呈负相关(P<0.05),与总铁结合力、RDW呈正相关(P<0.05).HbA2与血红蛋白、铁蛋白、MCV、MCH、HCT 及红细胞脆性呈正相关(P<0.05),与总铁结合力、RDW呈负相关(P<0.05).结论血红蛋白电泳分析显示,IDA患者可高估HbAlc数值,IDA与HbAlc、HbA2关系密切,与MCV及RDW联合检验可作为鉴别2组贫血的指标.【期刊名称】《河北医药》【年(卷),期】2018(040)003【总页数】4页(P372-375)【关键词】毛细管电泳法;血红蛋白;缺铁性贫血【作者】孙健;孙冀兵;张娜;吴红丽【作者单位】066000 河北省秦皇岛市妇幼保健院检验科;066000 河北省秦皇岛市妇幼保健院检验科;066000 河北省秦皇岛市妇幼保健院检验科;066000 河北省秦皇岛市妇幼保健院检验科【正文语种】中文【中图分类】R556铁在人体内含量虽然甚微,但却是人体所有必需的微量元素中含量最多的元素,广泛分布于各种组织,参与血红蛋白、肌红蛋白在体内的合成,构成细胞色素及细胞色素氧化酶,影响呼吸和能量代谢等,其作用不容忽视。

化学发光原理写在前面的几点说明:1、楼主只是一个从事了几年科研工作的小人物,应zhou版主之邀(承蒙版主看得起),结合自己以前写的一些文字,来发这篇帖子,涉及的只是化学发光分析法的皮毛。

由于知识积累和知识水平都非常有限,错漏之处肯定很多,请大家批评指正。

2、本帖的主要参考文献为林金明老师的专著《化学发光基础理论与应用》(化学工业出版社(北京),2004)。

林老师还有一本专著,关于化学发光免疫分析的。

有兴趣的朋友可以看看这两本书,进行深入的学习。

1 基本原理化学发光(Chemiluminescence,CL)是产生于化学反应过程中的一种光辐射。

在化学发光反应中,受化学能的激发,反应体系中的某部分形成激发态,激发态分子回到基态时便产生一定波长的光。

早在古希腊及罗马时代(公元前300年),人们就观察到了生物发光。

19世纪后期,人们发现了简单有机化合物产生的化学发光。

Wiedeman在研究了许多发光现象的基础上,于1888年首次用“化学发光”这一术语来描述由化学反应发射的光。

化学发光分析法是借助化学发光现象而建立起来的一种分析方法,此方法不需要复杂的仪器,不需要光源和色散装置,没有光学分析方法中常见的散射光和杂散光的干扰,因而具有简单快速、灵敏度高、线性范围宽的优点。

广义的化学发光也包括电致化学发光(Electrogenerated chemiluminescence, ECL)。

化学发光反应一般可表示为:A +B ? C* + D (1-1)C* ? C + hν (1-2)这个过程包括化学激发(1-1)和化学发光(1-2)两个关键步骤。

一个化学反应要产生化学发光现象,必须满足以下条件:一是该反应必须提供足够的能量,并由某一步骤单独提供,因为前一步反应释放的能量将因振动弛豫消失在溶液中而不能产生发光。

若要在可见光范围观察到化学发光现象,要求化学反应提供的化学能在150,300 kJ ? mol-1,许多氧化还原反应所提供的能量与此相当,因此大多数化学发光反应是氧化还原反应;二是要有有利的反应过程,使化学反应产生的能量至少能被一种物质所接受并生成激发态;三是生成的激发态分子必须具有一定的化学发光量子产率,或者能够将其能量转移给另一个分子使之生成激发态并释放出光子。