红楼梦译本对比最终版详解

- 格式:ppt

- 大小:4.20 MB

- 文档页数:23

简述《红楼梦》两英文译本的比较清代著名小说家曹雪芹,名霑,字梦阮,号雪芹。

他生活在我国已有资本主义萌芽的封建末期,早年经历了一段封建大官僚地主家庭的繁华生活,后期因家道衰落有机会接触到下层人民,因而对当时社会阶级斗争和思想斗争有较具体的感受。

他主创作的中国著名古典小说之一《红楼梦》中通过描写一个官僚大家庭的盛衰历史,塑造了许多典型人物形象,深刻批判,剖析了当时社会的黑暗腐败,并热情的歌颂了具有异端思想的男女青年。

《红楼梦》的两个英译本,英国出版的美籍牛津大学中文教授霍克斯译本和1978年出版的中国翻译家杨宪益、戴乃迭夫妇译本。

本文将对《红楼梦》第三回:‘贾雨村夤缘复旧职林黛玉抛父进京都’部分的两个英译本进行分析比较。

1 称谓语的翻译称谓语和人们的日常生活紧密相连,称谓语的使用是多变的,动态的。

《红楼梦》中称谓语的礼貌性,动态性和意图性,揭示小说中复杂的人物关系,体现了语用理论对文学作品的强大诠释力。

称谓的使用在话语层面上是否礼貌由语用距离决定。

语用距离指交际双方在一定的交际环境中所感知和推定的彼此间的关系亲密度,具有可变性。

以下谈谈本回中“老太太”的使用及其翻译情况:例1:竟忘了老祖宗,该打,该打。

(王熙凤道)霍译:I quite forgot about you, Granny dear.杨译:I forgot our Old Ancestress.例1中王熙凤的言辞用杨译本中的Old Ancestress 更加强调了贾母在家族中有权威、受尊崇的重要地位,体现了“老祖宗”所具有的深层含义,比霍克斯的译文“Granny dear”更胜一筹。

称谓语的翻译实际上就是文化的转移。

在文化的转移过程中,由于社会、文化、历史背景、地域、习惯诸多差别的客观存在,译者会遇到种种棘手的问题。

翻译只有从社会文化的视点出发,考虑到语用含义既“语境”(包括上下文语境,具体的交际情境以及社会文化背景等方面)和“言外之意”,译本才可能有成功。

名著《红楼梦》中的习语翻译比较习语是文化中不可或缺的一部分,是人类语言的精华,具有很强的表现力。

汉语和英语的习语,都具有生动形象、用词精炼、寓意深刻的特点。

而《红楼梦》从头到尾俯拾皆是成语、俗语、歇后语、粗俗语等,为整部小说增添了不少色彩。

本文将对《红楼梦》影响最为广泛的两个译本:杨宪益译本和霍克斯译本中一些习语翻译进行对比分析,希望帮助读者对习语翻译有所启发。

一、成语例1、黛玉纳罕道:“这些人个个皆敛声屏气,恭肃严整如此,这来者系谁,这样放诞无礼?”霍译:“Everyone else around here seems to go about with bated breath”, thought Dai-yu. “Who can this new arrival be who is so brash and unmannerly?”杨译:Daiyu thought with surprise, “The people here are so respectful and solemn, they all seem to be holding their breath. Who can this be, so boisterous and pert?”解析:“敛声屏气”原意是抑制呼吸和声音,文中指贾府的人在贾母面前谨慎小心的.样子。

霍译用“with bated breath”,杨译用“hold one’s peace”,虽然二者使用了不同的英语习语,但其意义和用法与“敛声屏气”十分吻合。

例2、宝玉听了,如醍醐灌顶。

霍译:The scriptures tell us that the revelation of the Buddha - truth comes “like ghee poured upon the head”. Bao-yu must have had some such feeling as he listened to.杨译: Baoyu felt as if Buddha had suddenly shown him the light.解析:“醍醐灌顶”是一个具有宗教色彩的成语,比喻听了高明的意见使人受到很大启发。

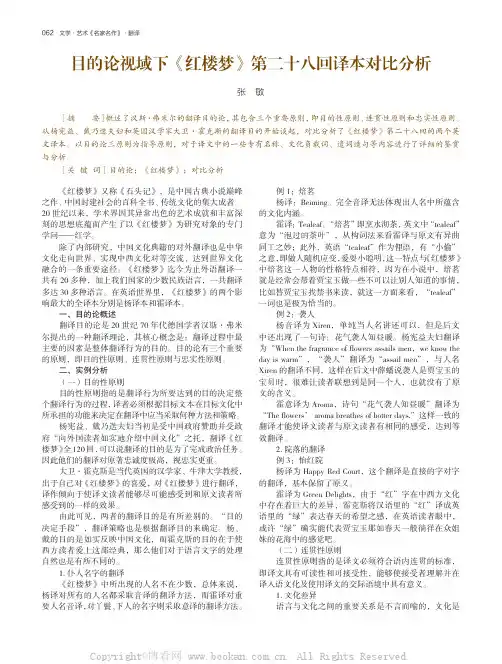

062文学·艺术《名家名作》·翻译张 敏《红楼梦》又称《石头记》,是中国古典小说巅峰之作、中国封建社会的百科全书、传统文化的集大成者。

20世纪以来,学术界因其异常出色的艺术成就和丰富深刻的思想底蕴而产生了以《红楼梦》为研究对象的专门学问——红学。

除了内部研究,中国文化典籍的对外翻译也是中华文化走向世界、实现中西文化对等交流、达到世界文化融合的一条重要途径。

《红楼梦》迄今为止外语翻译一共有20多种,加上我们国家的少数民族语言,一共翻译多达30多种语言。

在英语世界里,《红楼梦》的两个影响最大的全译本分别是杨译本和霍译本。

一、目的论概述翻译目的论是20世纪70年代德国学者汉斯·弗米尔提出的一种翻译理论,其核心概念是:翻译过程中最主要的因素是整体翻译行为的目的。

目的论有三个重要的原则,即目的性原则、连贯性原则与忠实性原则。

二、实例分析(一)目的性原则目的性原则指的是翻译行为所要达到的目的决定整个翻译行为的过程,译者必须根据目标文本在目标文化中所承担的功能来决定在翻译中应当采取何种方法和策略。

杨宪益、戴乃迭夫妇当初是受中国政府赞助并受政府“向外国读者如实地介绍中国文化”之托,翻译《红楼梦》全120回,可以说翻译的目的是为了完成政治任务。

因此他们的翻译对原著忠诚度极高,视忠实更重。

大卫·霍克斯是当代英国的汉学家、牛津大学教授,出于自己对《红楼梦》的喜爱,对《红楼梦》进行翻译,译作倾向于使译文读者能够尽可能感受到和原文读者所感受到的一样的效果。

由此可见,两者的翻译目的是有所差别的。

“目的决定手段”,翻译策略也是根据翻译目的来确定。

杨、戴的目的是如实反映中国文化,而霍克斯的目的在于使西方读者爱上这部经典,那么他们对于语言文字的处理自然也是有所不同的。

1.仆人名字的翻译《红楼梦》中所出现的人名不在少数,总体来说,杨译对所有的人名都采取音译的翻译方法,而霍译对重要人名音译,对丫鬟、下人的名字则采取意译的翻译方法。

原文:话说宝玉在林黛玉房中说“耗子精”,宝钗撞来,讽刺宝玉元宵不知“绿蜡”之典,三人正在房中互相讥刺取笑。

杨:Baoyu, as we saw, was in Daiyu’s room telling her the story about the rat spirits when Baochai burst in and teased him for forgetting the “green wax” allusion on the night of the Feast of Lanterns. Baoyu felt relieved as they laughed and made fun of each other,大卫:We have shown how Bao-yu was in Dai-yu’s room telling herthe story of the magic mice; how Bao-chai burst in on them and twitted Bao-yu with his failure to remember the ‘green wax’ allusion on the night of the Lantern Festival; and how the three of them sat teasing each other with good-humored banter.分析:两段译文中我尤其感兴趣的是对“耗子精”的翻译,耗子精的含义是成精的耗子,杨的译文中用的是“the rat spirits”不免有些造成译文读者的误解,强调的是spirits而非我们原文中多讲的非常灵性的耗子,而大卫的“the magic mice”恰好表达此意。

原文:“忘了本的小娼妇!我抬举起你来,这会子我来了,你大模大样的躺在炕上,见我来也不理一理。

一心只想妆狐媚子哄宝玉,哄的宝玉不理我,听你们的话。

二、霍译《红楼梦》与杨译《红楼梦》之比较霍氏译本与杨氏译本在历经了30多年的大量传阅之后,都被认为是传世之作。

(1)两个版本中的人物姓名的不同翻译杨氏版《红楼梦》中的人名翻译采用的是威式拼法,大多数名字都是译音。

如:贾政(Chia Cheng),宝玉(Pao-yu),黛玉(Tai-yu)等。

威氏拼写法沿用的是英语拼写的规律,由于英语发音与拼写之间并无规律可循,因此常出现一种拼法多种读法的现象,如作品第十回中出现的金荣与秦钟二人被分别译为Chin Jung 和Chin Chung,两个不同姓氏的人居然变成了同一姓氏,不利于读者对作品的理解。

霍氏版《红楼梦》中的人名翻译采用译音法与译意法相结合的策略,且译音法使用的标准是《汉语拼音方案》。

对于作品中拥有一定社会地位的人物,霍克斯大多采用的是译音法进行翻译。

如:贾政(Jia Zheng),宝玉(Bao-yu),黛玉(Dai-yu)等。

借助汉语拼音可以使原著中人物名称做到一人一音,避免混淆。

霍克斯深谙中国文化,他对作品中的一些下层群体的人物名称还采用了译意法。

这些汉语名有的反映出其主人的显赫地位,如:琥珀(Amber),珍珠(Pearl)等;有的则体现出主人的高雅情趣,如:袭人(Aroma),晴雯(Skybright)等。

不同的译名法在作品中会产生不同的作用。

杨氏译本采用的译音法更为广大英语国家的读者熟悉,符合西方人取名发音的习惯,但在艺术气质的表现力上却有所欠缺,无法完全传达出曹雪芹原作中要表达的一些信息。

霍氏译本把译音法与译意法相结合,虽然不为大多数西方读者所熟悉,但是具有一定的新意并增添了作品的艺术性。

(2)典故与双关的不同翻译在文学作品中,典故和双关是两种常用的修辞手法,在中国的文学作品中更是被众多作家所采用,它们能够生动地体现我国传统文化的内涵与底蕴。

而在翻译文学作品时,典故与双关又是一个难点,既要让读者能够理解其含义,又不失作品原有的文化内涵。

红楼梦不同译作比较评析1语用含意和文学翻译文学翻译是一座沟通之桥,把原语文本与目标语读者连接在一起。

文艺作品中的结构可分为三层:明示意、暗示意和象征意。

[1]本文中的语用含意即是后两层意义。

冉永平教授认为,英汉语交际中说话人通过某一话语传递的语用信息并非等于该话语的字面意义或语义组合。

作为信息接受者的听话人需要根据相关语境因素进行推理,由此获取字面意义以外的交际信息即一种隐含的语用信息,简称“含意”。

[2]由此定义可以看出语用含意是和语境、明示话语命题信息以及推理因素紧密结合在一起的。

曾文雄认为,翻译作为一种信息传播过程,语言转换中所隐含的模糊不确定的美学内涵在一定程度上是主观动态的多元人文精神现象。

这种言外之意弦外之音虽属主观认知范畴,总是依附于一定的物质语符及其组合来承载作者对客观世界的认知。

[3]那么可以推理:因为文学作品的语用含意具有主观动态性,所以翻译起来很难把控。

但是译者可以把握将语用含意明示出来的语言形式即“实”的东西,通过传译出实在的文学形象,让译文读者根据语言语境和社会语境并结合自己的认知能力去推理出“虚”的文学语用含意。

2文学翻译中语用含意的处理策略文学作品是面向想象力的艺术,靠形象说话,对于现实世界并不提供现成答案。

如果作者给作品填满信息,读者便会失去想象的空间,作品将失去魅力。

成功的文学家会在语言运用上留下空白,即作者自叙语言和文学形象对话中的隐含。

如果译者改变、取消原来的隐含意图,虽然也取消了读者的脑力劳动,却也同时取消了审美过程,也等于取消了文学。

因此钱冠连先生提出了处理文学翻译中的语用含意的策略:保留原作者叙述语言与作品人物话语的隐含意图。

[4]原语作品中明示的内容不要翻译成隐含,隐含也不要翻译成明示意义。

下面从小说《红楼。

文学评论·古典文学《红楼梦》第二十八回英文双译本之对比分析景红艳 天津外国语大学摘 要:《红楼梦》位列中国四大名著之首,是中国古典小说的巅峰之作。

迄今为止,这部经典已被译为多个语种,而在所有英译本中,唯有霍克斯的The Story of the Stone 和杨宪益与其夫人戴乃迭所合译的A Dream of Red Mansions 这两个译本较为出色。

本文以格特的关联理论为依据,对《红楼梦》第二十八回两个英译本在具体语境效果方面进行比较分析。

关键词:《红楼梦》;霍译本;杨译本;关联理论作者简介:景红艳(1991.9-),女,天津河西区人,研究方向:英语翻译理论与实践。

[中图分类号]:H315.9 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2019)-18-064-02引言:《红楼梦》这部中华文化巨作,博大精深,包罗万象。

这部作品的每一句话必定是经过深思熟虑,细心打磨的,都体现着曹公的滴滴心血,所以这一字一句的 存在必然是在一定语境中起着相关效果的,由此看来,若想让《红楼梦》红遍海外,那么译文势必应当将这语境效果翻译得恰当到位,才能让译文读者真正走进《红楼》。

也就是正如关联翻译理论所说,译文应为读者提供尽可能最优异的语境效果,并着意减少读者理解和欣赏译文所付出的努力。

基于此,笔者对《红楼梦》第二十八回英文双译本在具体的语境效果方面进行了对比分析。

一、理论框架---关联翻译理论格特的关联翻译理论是借鉴Sperber &Wilson的关联原理:“每一个明示交际行为都传递着自身的最佳关联推断,这一关联又有两个程度条件:一是一个假说在某个语境中语境效果大与这个语境有关;二是一个假说在某个语境中所需要的努力小时与语境具有关联度。

关联理论指出每一文本都存在语境效果大与所需努力小的双重限制,”由此,格特将关联理论与翻译联系起来,他认为“译文应为读者提供尽可能最优异的语境效果,并着意减少读者理解和欣赏译文所付出的努力”。

《红楼梦》两部译本中的翻译风格比较《红楼梦》两部译本中的翻译风格比较《红楼梦》是我国古典文学名著之一,更是我国文学宝库中的一朵奇葩, 展示着中华文化的博大精深,号称中华民族传统文化的百科全书,它几乎囊括了中国封建社会的政治、经济、教育、宗教等各个领域的文化。

对《红楼梦》的翻译也因其在我国文学中的重要地位以及其翻译版本之众多而受到译学界的重视。

目前已有几十种外文译本和节译本 ,其中以两种英译本影响最大:一是 A Dream of Red Mansions,由杨宪益、戴乃迭合译(以下简称杨译) ;二是 The Story of the Stone ,由大卫·霍克思(David Hawkes)和约翰·敏福德(John Minford)合译(以下简称霍译) 。

这两个译本风格迥异,但各有特色。

这是由于两个译本的作者有着不同的语言文化背景,本着不同的翻译目的和翻译方法所造成的。

其中“杨译本”更忠实于原著,对原文理解深刻,深得原意;并且采用“异化”手段来处理语言中的文化因素 ,即在译文中尽可能地保留源语文化,直译是他的主要翻译方法, 倾向于“ 语义翻译”。

而“霍译本”采用了“归化”手段,即遵循以目的语文化为归宿的原则,英文流畅自然,倾向于“交际翻译”。

本文通过对上述两个《红楼梦》的英文译本的实例进行对比, 对两译本其中的宗教文化, 习语人名,诗词的不同译法加以比较,分析译者在翻译中采用的不同的翻译策略及其不同的翻译目的和文化取向。

1 宗教文化翻译宗教文化, 一直是不同语言之间沟通的一个障碍,译者很难在两种语言和文化之间找到对等的平衡点。

所以译者往往采用概念移植,并且辅以文化阐释,如霍译就采用了意译的手法将原文中的东方文化转移为西方基督教文化观念,便于读者理解。

以此来达到,使得译语文本与原文文本有着同样的吸引力。

习语是语言中某些部分经过长期使用自然形成的,寓意深刻,形式固定的短语和短句。

《红楼梦》,中有大量含有宗教意味的习语。

青年文学家《红楼梦》第二十八回双译本对比分析高 晖 陕西教育学院外国语言文学系 陕西 西安 710100摘 要:《红楼梦》又称《石头记》被认为是中国最具文学成就的古典小说之一,也是中国现实主义长篇叙事小说的巅峰之作,是我国文学史上思想性最高,艺术性最强的文学作品。

这部旷世佳作不仅为中国文学做出了巨大的贡献,也对世界文学产生了深远的影响。

五六十年代多位中外学者就曾经把《红楼梦》英译,介绍到西方国家去,但由于种种原因,很多译本都只是节译。

杨宪益、戴乃迭夫妇和大卫·霍克思的译本是目前流传最广的两个全译本。

本文以《红楼梦》第二十八回为例,用定性的方法,对两个译本进行对比分析,比较两个译本的差异。

关键词:红楼梦 翻译作者简介:高晖(1984.02 —),女,硕士研究生,现工作于陕西教育学院,研究方向:翻译理论与实践。

[中图分类号]:H021 [文献标识码]:A [文章编号]:1002-2139(2011)-10-0134-02一、引言《红楼梦》被认为是翻译界的一项浩大工程,难度很大。

原因之一就是小说中穿插了大量的诗词曲赋,而且这些诗词都融合在小说情节之中。

它们预示着人物的命运,表现人物性格,暗示一些故事情节的进展,也蕴涵了人物的一些态度。

这些特点都要求翻译者具备深厚的文化知识和写作功底。

目前流传最广的两个全译本是杨宪益、戴乃迭夫妇和大卫·霍克思的译本。

之所以选择第二十八回作为对比主体,是因为二十八回中有大量的诗词,对于诗词的翻译更能体现出译者的风格和特点。

二、章回目录的译文比较小说的章回目录,又称回目,是我国古典小说的主要形式,其特点是分回标目,作用是使内容段落整齐,首尾完整,直接体现了衔接的谋篇意义。

一般来讲,章回目录都采取对偶的诗体形式。

红楼梦第二十八回回目:蒋玉菡情赠茜香罗薛宝钗羞笼红麝串Jiang Yuhan Gives a New F riend a Scarlet Perfumed SashBaochai Bashfully Shows Her Red Bracelet Scented with Musk (杨译)A crimson cummerbund becomes a pledge of friendshipAnd a chaplet of medicine-beads becomes a source of embarrassment (霍译)从内容上来讲,尽管在选词方面略有不同,但两个译本都基本能表达出原文的意义。

杨宪益与霍克斯《红楼梦》译本中话语类文本对比分析

近年来,杨宪益与霍克斯对《红楼梦》的译本在中国读者群中引发了广泛的反响,人们纷纷拿起书籍,沉浸在曹雪芹经典之作中探索人性,思考生活。

无论是杨宪益版本还是霍克斯版本,读者们都可以从中感受到曹雪芹作品中的深刻哲理。

但是,不可否认的是,二人的译本具有不同的风格和特色:两者的语言风格有所不同,影响了读者对作品的理解和认识。

首先,杨宪益和霍克斯的译本都是比较准确的,并且他们都把曹雪芹的语言表现的淋漓尽致,使人能够深入理解曹雪芹最初的意图。

杨宪益译本将作品中的谐音、比喻、多层次描写、反复提示等表现出来,使读者对故事叙事有更深刻的理解;霍克斯版本则注重表达作品情感上的内涵,使文本中深沉而优美的文字更加贴切,从而更好地传达出作者的意图。

其次,从文字的表达上看,霍克斯的译本更加地道,语言更流畅,使作品有更好的阅读体验;杨宪益的译本则更多地用词带有官腔,文风也比较正式,但读者不太习惯,使得文章不那么通顺灵活。

此外,这两位翻译家在语言上的不同也体现在标点符号运用上。

霍克斯在翻译时,经常运用逗号和句号,以便表达丰富的情感;而杨宪益更喜欢用横线,使语言更加紧凑,句子简短,而且可以给读者更多的自由,思考作者的意图。

从上面的分析来看,杨宪益与霍克斯在《红楼梦》的译本中具有不同风格,但都可以带给读者一种全新的文字体验,两者的优缺点令

人叹服,使我们获得更深刻的体会。

在中国文学的宝库中,《红楼梦》的翻译一直是一个极具挑战性的领域,而杨宪益与霍克斯的《红楼梦》译本拓展了读者对该名著的理解,使其更加生动。

期待两位翻译大师给我们带来更多惊喜!。