解析圣贝尔纳的爱情观与世界观

- 格式:doc

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:6

外国名著《简·爱》的爱情观分析《简爱》是英国文学史上的一部经典传世之作,它成功地塑造了英国文学史中第一个对爱情、生活、社会以及宗教都采取了独立自主的积极进取态度和敢于斗争、敢于争取自由平等地位的女性形象。

下面是小编为大家整理的关于外国名著《简·爱》的爱情观分析,希望对您有所帮助。

欢迎大家阅读参考学习!《简·爱》的爱情观分析1在淡墨游笔下,有多少人一生风雨酿甜酒的故事,书写了一瞬间的地老天荒。

红尘陌陌,时光的道路上铺满琉璃,那是伤心的泪水,竟成了一世的浅搁。

我相信生命的花开,不都是备受风雨摧残,累累落落,而更因有爱,花的清香才更浓了……走过一季又一季的荏苒,看尽繁花尽断,却也抵不过一纸柔情。

这世间总有人把一时的相遇看作一世的垂青,这世间总有人一开始就饱受磨难。

这也许就是命中注定吧。

她从小寄人篱下,只能任人欺侮,很不幸,她的舅妈尖酸刻薄,待她不公。

一幕幕流水无情的画面出现在我的眼前,我感伤,揪心。

我好想进入这场噩梦里做她倾心的朋友,一起走,一起痛,一起走出这漫山遍野!花的谢落,不是害怕世间风雨,而是为了遇见更美的花期。

后来你说你可以到学校去了,可以离开那个晦暗无光的地方,这是你最大的快乐。

可是你又怎会知道以后的风雨,是不是会少一刻风,少一倾雨呢?我只能道:你选择的磨难都是你今后一点点的成长,我会在梦中与你细数沧桑。

分一点,如果可以我希望在你悲伤的时候,分一点情感给我,这样你是不是就不会那样痛苦了呢?花开的刹那,不过和万物一样历经春夏秋冬,博得一份体会,嫣然间将它化成自己永世的长眠。

想来这世间有一种美,就是自己所迷恋的事物,在心的某处角落里安放。

每个人都在等待自己永世不变的相遇,或美若朝阳,或淡如清茶,亦或是烈同醇酒。

这些好似都不重要了,重要的是这段写意着凄美和感伤的过程。

你在条件贫困的校园里艰难地度过了日日夜夜,终于结交了一位知心好友海伦,不料她染上了重病,你在最后一夜里给了她无限的宽慰。

《红与黑》中的野心与爱情

在谈到斯汤达的经典之作《红与黑》时,野心与爱情这两个主题总是交织在一起,形成了一幅复杂而迷人的画卷。

故事的主人公于连·索雷尔,身为一个平民,却怀揣着不屈的野心,渴望在这个充满阶级壁垒的社会中攀登上层。

他的野心如同一把双刃剑,既推动着他向前,也让他在爱情的道路上跌宕起伏。

于连的爱情观同样复杂而深刻。

他对女主角玛蒂尔德的爱,既是对美的追求,也是对社会地位的渴望。

玛蒂尔德的高贵与优雅吸引着于连,但他内心深处的野心又让他不得不思考这段感情的现实意义。

爱情在于连的心中,既是理想的寄托,也是他攀登社会阶梯的工具。

而与之形成鲜明对比的是于连与罗莎娜的关系。

罗莎娜的爱是纯粹而无私的,她对于连的感情没有任何功利的成分。

然而,于连却始终无法回应这种真挚的爱,因为他心中燃烧着的野心让他无法停下脚步。

罗莎娜的爱如同一股温暖的泉水,试图滋润于连的心田,却被他对权力与地位的渴望所淹没。

在《红与黑》中,野心与爱情的交织不仅反映了于连的内心挣扎,也揭示了人性深处的复杂性。

于连的每一次选择,都在无形中影响着他与爱情之间的关系。

他的野心让他在爱情中游走于理智与感性之间,最终导致了悲剧的结局。

总的来说,《红与黑》不仅是一部关于野心与爱情的小说,更是一面镜子,映照出人性中最真实的欲望与挣扎。

斯汤达通过于连的故事,让我们看到了在追求梦想的道路上,爱情与野心如何相互交织,形成了人生的复杂性与多样性。

莎翁情史观后感分析主角《莎翁情史》是一部描写莎士比亚生平的小说,通过对主角莎士比亚情感世界的展现,揭示了他的爱情观和人生观。

本文将从主角的成长与变化、情感体验以及与其他人物的关系等方面进行分析,并就此进行个人观后感的总结。

首先,莎士比亚是一个非常有天赋的戏剧家和诗人,同时也是一个追求爱情的浪漫主义者。

他在小说中展现出了情感的丰富与变化。

莎士比亚在情感上经历了从初恋到成熟的转变。

在他的青年时期,他对爱情充满了幻想和追求,通过写诗和戏剧来表达自己的爱意。

然而,随着年龄的增长和生活经历的积累,他逐渐发现了现实并开始理解了爱情的复杂性。

莎士比亚的成长与变化与他身边的人物密切相关。

他与不同的女性有过多次的感情纠葛,包括他的初恋Annie和他的妻子Anne。

通过与这些女性的感情交往,莎士比亚逐渐认识到了爱情的多变和无法捉摸的本质。

这种感情的变化和颠沛流离,不仅在莎士比亚的作品中有所呈现,也直接影响了他个人的情感观和生活态度。

在小说中,莎士比亚与其他人物的关系也展示出了他的情感特点。

与他人的亲密关系在莎士比亚的情感成长中起到了重要的作用。

他与父亲的关系给了他安全感和信心,而与儿子的血缘关系则增加了他的责任感和家庭情感。

此外,莎士比亚与戏剧团队成员之间的合作也培养了他在创作上的思维和情感的表达方式。

通过对莎士比亚情感观后感的分析,可以得出这样的结论:莎士比亚是一个充满情感与浪漫的人。

他在创作和人生中都表现出了对爱情的追求和深入思考。

通过对他与不同女性之间的感情矛盾的描写,可以看出他对于爱情的理解逐渐成熟。

他通过写作和戏剧来表达自己的情感,寻找内心的坚持和愿望。

在我个人看来,莎士比亚的情感观和人生观给我带来了深刻的启示。

我从他的作品中学到了不同情感的表达和理解方式。

同时,他对于爱情的思考也让我意识到了爱情并非一成不变,而是需要不断调整和成长的。

在今天这个快节奏的社会中,很容易迷失在爱情的世界中。

而莎士比亚的情感观让我明白了,爱情需要耐心和付出,同时也需要我们不断成长和转变。

从《儿子与情人》中保罗的爱情看劳伦斯的爱情观■周 莹/延安大学摘 要:戴·赫·劳伦斯是二十世纪英国文坛最有影响力也是颇具争议的作家之一。

《儿子与情人》是他的代表作。

在这本书中,劳伦斯批评了西方的工业社会及其对两性关系的扭曲,从而试图探索出一种理想的两性关系。

作者认为,完美的异性关系应该既包括性爱也包括精神交流,除此之外对爱情的主动追求和保留恋爱双方适当的个人空间也是两个必要的因素。

任何一个因素的缺失都会导致爱情的失败。

本文通过对主人公保罗的两段感情及其失败原因的分析,从而更深刻地把握作者的爱情观,同时可以帮助读者对其之后的作品有更全面的把握,并对作者本人有进一步的了解。

关键词:精神交流 性爱 主动性 个人空间 爱情观戴维·赫伯特·劳伦斯(1885-1930)是20世纪初一位杰出的英国作家。

因为在许多小说中都大胆地涉足性描写而引起争议,也因此被视为色情作家。

然而,今天他赢得了人们的普遍赞赏,成为了探索异性恋爱关系的杰出范本,其中呈现出的他本人对爱情的看法也颇值得探索。

在与柏拉图式的爱人杰西分手后,劳伦斯遇到了他的前教授的妻子弗里达,他眼中的完美女人,不久他们俩就私奔了。

劳伦斯终其一生致力于探索完美的异性恋爱关系。

本文通过对《儿子与情人》中主人公保罗分别与米莉亚姆和克拉拉之间的爱情以及最终的失败的分析,反映出作者劳伦斯的爱情观及其对现代人爱情的启示。

一、保罗与米莉亚姆保罗和米莉亚姆的爱情是小说的核心。

保罗寻求的是将来会成为他妻子的女孩。

米莉亚姆满足了他对初恋的一切幻想。

当保罗在利弗农场第一次见到米莉亚姆时,米莉亚姆给他留下了害羞,浪漫和敏感的好印象。

从那时起,农场成为保罗精神乐趣的主要来源之一。

米莉亚姆喜欢阅读诗歌和小说。

与米莉亚姆相似,保罗也是文艺爱好者。

他们有很多共同之处,奠定了他们爱情的基础。

保罗像劳伦斯本人一样,来自一个拥有中产阶级母亲和工薪阶层的父亲的家庭,继承了他母亲对精神交流的追求以及父亲对生活的热爱。

Vo l.32No .9S ep.2011第32卷第9期2011年9月赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版)J o urnal of C hifeng University (S o c.S ci )自美国女作家斯蒂芬妮·梅尔所著的《暮光之城》系列小说自问世以来就在青少年中掀起一股热潮。

《暮光之城》系列以日月光华盈亏命名:《暮色》、《新月》、《月食》、《破晓》、《午夜阳光》,非常贴切地吻合了主人公命运的跌荡起伏。

小说以爱德华·卡伦和伊莎贝拉·斯旺的情感纠葛为主线,融合了校园生活、吸血鬼、狼人、恐怖、悬念等各种吸引眼球的元素,但最扣人心弦的却是其凄美动人的爱情故事。

17岁的贝拉·斯旺是个长相普通、缺乏运动细胞的女孩,因为父母的离异而将将自己流放到了福克斯这个偏僻且终年阴雨连绵的小镇上,因此结识了一个神秘的男生爱德华·卡伦。

爱德华来自一个“素食”的吸血鬼家族,他不但有着非凡的能力而且还可以读懂人心,但贝拉却是个例外。

贝拉身上有一股特殊香气吸引着他———他一闻到就想吸她的血。

贝拉也被这个神秘的帅气男孩所吸引,就是这种相互吸引让他们深深相爱了。

当一个普通的女孩要融入另一个非人类的世界时,她所面临的考验要远比与善良的吸血鬼接吻多得多,也因此,他们之间上演了一场惊心动魄的爱情。

本文将用斯腾伯格的爱情三元理论来分析他们之间的爱情,用一种理性的方式来诠释他们之间的爱情。

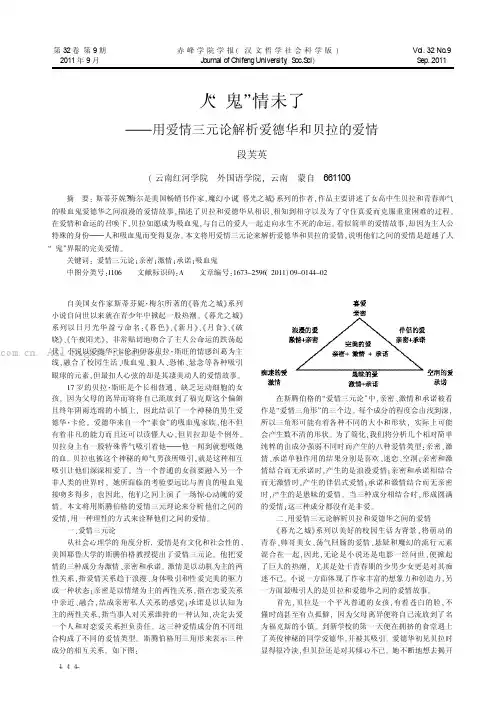

一、爱情三元论从社会心理学的角度分析,爱情是有文化和社会性的,美国耶鲁大学的斯腾伯格教授提出了爱情三元论。

他把爱情的三种成分为激情、亲密和承诺。

激情是以动机为主的两性关系,指爱情关系趋于浪漫、身体吸引和性爱完美的驱力或一种状态;亲密是以情绪为主的两性关系,指在恋爱关系中亲近、融合,结成亲密私人关系的感觉;承诺是以认知为主的两性关系,指当事人对关系维持的一种认知,决定去爱一个人和对恋爱关系担负责任。

这三种爱情成分的不同组合构成了不同的爱情类型。

2009 NO.22China Education Innovation Herald作家与作品研究在十九世纪群星灿烂的法国文坛,雨果可以说是最璀璨的一颗文学明星。

他是伟大的诗人,声名卓著的剧作家、小说家,又是法国浪漫主义文学运动的旗手和领袖。

这部伟大的作品是他的第一部引起轰动效应的浪漫派小说,它不仅是一部文学价值和社会意义深刻的小说,更是一部具有现代意义的爱情经典。

《巴黎圣母院》给我们展示了一幅正义和邪恶,纯洁和猥琐并存的鲜血淋漓的爱情画卷。

简单的说它可以概括为一个女人和四个男人之间关于”爱”的故事。

1 爱之懦弱刚果瓦是一个穷困潦倒的诗人,靠写作谋生。

六岁成了孤儿,一直过着流浪生活,当兵不够勇敢,作教士不够虔诚,当木匠又不够强壮,于是只好写诗,作者讽刺地称他为聪明的折衷主义者,具有中庸、温和的精神。

他曾被艾斯梅拉达的美貌所打动,可是为了避免露宿街头不得不听从于艾斯梅拉达的安排做了挂名丈夫。

为了过活,他在大庭广众之下跟着艾斯梅拉达在街头卖艺,假如说甘果瓦对艾丝梅拉达也有过爱,那么我们只能认为是因为艾丝梅拉达给他提供了谋生的手段,使他获得了住处和面包罢了。

在他看来,有食有宿,有一个名誉上的夫妻关系,这也就够了,这就是他生活的全部。

他对爱丝梅拉达没有丝毫的理解,也就根本谈不上真正的“ 爱”了。

正如克罗班乞丐王国的国王骂他,是一个无耻的儒夫。

如果说是克洛德直接害死了艾斯梅拉达,那么刚果瓦就是一个间接帮凶,由于他的胆小怕事懦弱无能使他犹如一把杀人不见血的匕首,直刺少女心脏。

2 爱之可恨菲比斯是一位英俊潇洒的皇家卫队队长,就在艾斯梅拉达遭人劫持时,他上演了一幕英雄救美式的戏剧,使得女孩疯狂地坠入爱河,埋下了悲剧的种子。

如果说刚果瓦的爱是懦弱的,那么菲比斯的爱就是可恨的。

他善于利用自己的外貌去哄骗富家小姐,千篇一律地对她们说着同样的甜言蜜语,甚至海誓山盟。

他外表俊朗豪爽,可骨子里却粗鄙龌龊,酗酒说粗话是他的爱好,拈花惹草玩弄女性是他引以“自豪”和“自信”的特长。

70情如夏梦了无痕——莎士比亚《仲夏夜之梦》中的爱情观探析万静仪 浙江大学摘要:莎士比亚在《仲夏夜之梦》中运用其高超的语言艺术展现了爱情的双重性,亦即人性的丰富性。

商品经济高度发达的今天,爱情作为人类最基本的需求和活动之一,亦难逃其影响。

《仲夏夜之梦》展现出的对真诚爱情的向往、勇敢表达爱情、自由追求爱情,与人性的复杂度衍生出的忠贞度问题、心灵与头脑之争,依然是人们关心热议的话题,且为人们讨论这些问题提供了完美的讨论平台和思考空间。

关键词:莎士比亚;《仲夏夜之梦》;爱情观一人本主义哲学家艾瑞克·弗洛姆在他的著作《爱的艺术》中提到,关心、责任心、尊重和了解是爱情不可缺少的四大要素;(弗洛姆,2008:22)只有在自由的基础上才会有爱情。

《仲夏夜之梦》中的爱情则具有双重性:一方面,戏剧主人公们勇敢地表达爱情、自由地追求爱情;另一方面,所谓的“爱情”就如一场夏夜的梦:如梦如幻,虚妄荒唐。

而《仲夏夜之梦》的喜剧性也恰恰建立在此冲突之上:主人公们不惜反抗家长、连夜私奔、背叛挚友来追求的自由爱情,却在雅典城外的小树林里演变成一场令人捧腹的荒唐闹剧。

莎士比亚通过巧妙地展现了情节安排、生动的形象塑造和的高超的语言艺术构筑了一场“仲夏夜之梦”。

荒诞主要体现在情侣结合方式、爱情忠诚程度、誓言多遭背弃、头脑心灵之争上。

戏剧中的两位女主人公赫蜜雅和海伦娜可谓是自由追求爱情的代表。

当赫蜜雅的父亲伊吉斯在雅典大公面前请求裁决,如果她不愿嫁给第米特律就按照雅典法律将其处死,赫蜜雅勇敢地在权威面前表达自己的感受、吐露自己的情意并不畏威胁,充分表达了自己的自主意识:“我情愿这么开、这么谢,这样自生自灭。

”(莎士比亚,2016:9)海伦娜也是一个勇敢追求爱情的少女。

她自认女子在追求爱情这件事情上,由于种种社会因素,与男子比较有着劣势,但是她的意志却不会因此动摇。

而在雅典城外的小树林里,她的表现更是值得赞赏,并不因为突然获得莱珊德的爱就变心转向莱珊德,或者玩弄其感情,而是依然真挚地爱着第米特律。

巴黎圣母院读后感爱情的痛苦与美丽的艺术《巴黎圣母院》读后感:爱情的痛苦与美丽的艺术《巴黎圣母院》是法国作家雨果的一部著名小说,也是世界文学经典之一。

这部小说以浪漫主义的笔法描绘了巴黎圣母院中的种种故事,其中展现了爱情的痛苦与美丽,以及艺术对人们情感的影响。

阅读这部小说让我深受触动,让我更加理解了爱情的复杂性和艺术的独特魅力。

小说中的主人公埃斯梅拉尔达是一个身世低微、相貌丑陋的钟楼魔王。

他对于美丽和爱情有着无尽的渴望,但却无法获得。

在他的内心深处,他对于美丽的痴迷让他变得疯狂,同时也引发了两位女性的爱恋。

一位是典雅美丽的埃斯梅拉尔达,她是教堂中的果郡世界,纯洁而无暇。

当她第一次与埃斯梅拉尔达相遇时,便深深地爱上了这个被遗弃的男孩,尽管他的相貌丑陋。

他们之间的爱情纠葛,展现了爱情的美丽与执着,也呈现了爱情的痛苦和无奈。

另一位是华丽动人的吉普赛女郎埃斯美拉尔达,她是深受大众追捧的舞蹈艺术家。

她与埃斯梅拉尔达陷入了禁忌的爱情中。

他们的爱情尽管充满着欲望和破灭,但也包含着无尽的美丽和痛苦。

尽管他们面临着众多的困难和挑战,他们仍然视对方为生命中无法取代的存在,这让我领略到了爱情的深沉与复杂。

这部小说中的爱情不仅仅是两个人之间的情感纠葛,也是对于美的追求和艺术的赞美。

埃斯梅拉尔达对于美的渴望让他变得疯狂,同时也激发了他的创造力和艺术才华。

他笔下的巴黎圣母院被描绘得如此逼真,让读者仿佛置身于这座古老教堂的钟楼中,感受到其中蕴含的神秘和宏伟。

雨果通过对于爱情和艺术的描绘,让人们深切地感受到了它们的痛苦与美丽。

爱情是一道永恒的主题,它包含着欢乐和痛苦,同时也是人生中无法回避的一部分。

而艺术则是将这些情感表达出来的媒介,它能够触及人们的心灵,引发共鸣。

在小说中,艺术成为了爱情的见证和表达,艺术家们通过创作将自己的痛苦和美丽展现在世人面前。

阅读《巴黎圣母院》让我对于爱情有了新的认识。

爱情并非完美无缺,它包含着无尽的纠葛和挣扎,但正是这些矛盾与困难使得爱情变得更加珍贵和真实。

解析《巴黎圣母院》中钟楼人与埃斯梅拉达的爱情悲剧简介《巴黎圣母院》是法国作家维克多·雨果创作的一部浪漫主义小说,讲述了巴黎圣母院中钟楼人与市井女孩埃斯梅拉达之间曲折而悲惨的爱情故事。

本文将对这个爱情悲剧进行深入解析。

背景设定在故事背景中,我们了解到巴黎圣母院是一座古老而神秘的建筑物,其中隐藏着一个畸形而孤独的男子,他被称为钟楼人。

而埃斯梅拉达则是在大教堂周边街道上疯跑的市井女孩。

角色分析钟楼人•钟楼人是一个外貌丑陋、身心受伤且孤僻寡言的男子。

由于长时间的隐居和被社会边缘化,他渐渐失去了与他人交流的能力。

•尽管外表丑陋,但钟楼人怀有一颗赤子之心,对美有着极度的渴望和崇拜。

他将埃斯梅拉达视为唯一的希望和纯洁的象征,对她产生了病态的爱情。

埃斯梅拉达•埃斯梅拉达是一个年轻而美丽的市井女孩,但她并不被外貌吸引。

她善良、聪明且富有同情心,在遇到钟楼人后,感受到了他隐藏在恶劣外表下的真正内心。

•在与钟楼人相处的过程中,埃斯梅拉达逐渐被他所吸引,并尝试理解和接受他。

然而,由于种种原因,她无法克服自己内心复杂的情感。

爱情线索分析1.引起钟楼人注意:埃斯梅拉达在一次瓦尔兰蒂诺公爵庆祝活动中扮演罪恶女神,令钟楼人深深被她的美丽吸引。

2.第一次接触:埃斯梅拉达在巴黎圣母院中落下耳环后,在得到耳环后却不知道是谁帮她拾起,不料此时正是钟楼人的出现。

3.暗恋与暗示:钟楼人通过种种方式向埃斯梅拉达传递爱意,在罪恶女神形象后,他隐藏在黑暗中,并塑造了一个幕后保护者的形象来接近她。

4.外部世界干扰:公爵对埃斯梅拉达展开追求,并试图从钟楼人那里夺走她。

这使得埃斯梅拉达感到矛盾和困惑。

5.爱情的绝望:最终,由于一系列事件的发生,包括公爵的背叛和钟楼人的报复行为,导致埃斯梅拉达以为自己被命运所指引,在无助中选择了自杀。

主题分析爱与美•《巴黎圣母院》中钟楼人对埃斯梅拉达的爱情可被视为一种对美以及对纯洁爱意的追求。

尽管钟楼人外貌丑陋,但他对美有着执着而理想化的追求。

摘要爱情是一个永恒的话题,古今中外都发生过许多可歌可泣的爱情故事,也流传下来无数的脍炙人口的相关爱情的名篇佳作。

而我们通常都会说女性是感性的,也是重感情的动物。

今天我选的课题就是关于女性爱情命运的。

我想弄明白一个困扰我也困扰很多女性(或许还包括大部分男性)的问题:爱情的命运与归宿。

我所研究的是小说中不同的女性不同的爱情命运,主要是研究娜塔莎,索尼亚,海伦小姐的爱情命运的不同,以得出我的爱情观点。

爱情是存在的,我们可以为了任何吸引我们的外在条件去筛选我们要爱的人,没有条件的接受不算爱情,因为那样的爱情经不住考验,那样的爱情太过乏味。

爱的过于真了,反而显得很假,很模糊。

我们应该相信爱情的存在,但是我们不应该相信没有条件的爱情的存在。

我们爱一个人毕竟是有原因的,尤其是在我们最开始意识到爱上某一个人的时候。

或许等到爱情的发展,我们会渐渐的模糊了爱的具体内容。

本来以为爱他的财富,可是后来发现即使他一贫如洗我还是会爱他;本来以为爱她的美貌,可是后来发现即使她不再漂亮我还是爱她。

如果真的这样,那你才真正达到了爱的境界。

不去计较条件,把所有的具体的条件渐渐抽象话,只能用一个自来表示,那就是爱!爱,也就这样产生了。

关键词:爱情;命运;性格;女性ABSTRACTLove is an eternal topic of ancient and modern have been many epic love story, it handed down numerous well-known love-related famous masterpiece. We often say that women are emotional, but also and feelings of animals. Today I chose the subject is about the fate of women in love. I think I understand a troubled troubled by many women (and perhaps also including most of the men) of the problem: love, destiny and fate. I studied a novel of love different women of different fate, is to study, Natasha, Sonia, Miss Helen's love of different fate, love to come to my point of view. Love is there, we can order any of the external conditions to attract our screening we love, love without conditions is not acceptable, because that's love stand the test of that kind of love is too boring. Love is too true, but looked very fake, very vague. We should believe that love exists, but we do not believe that no conditions should the existence of love. We love a person, after all, a reason, especially in the beginning we realize that when a person fall in love. Perhaps wait until the development of love, we will gradually blur the specific content of love. Originally thought that love his wealth, he was penniless, but later found that even I will love him; originally thought love her beauty, but later found I was pretty even if she no longer loved her. If this is true, then you really reach the realm of love. Do not care about the conditions, all the specific conditions gradually abstract, it can only express a unsolicited, that is love! Love, so it was produced.Key words:Love; Fate; Character; women目录摘要...................................................................................................... .I ABSTRACT.. (II)前言 (1)一、娜塔莎的爱情命运 (2)(一)在磨难中浴火重生 (2)(二)上帝赐予她寻找爱情的力量——个性 (3)(三)在执着中守望自己的爱情 (4)二、索尼娅的爱情命运 (6)(一)爱在彼岸,执着地用生命守候 (6)(二)爱是一颗很苦的植物.............................................................. .. (7)(三)爱的洒脱才真是,爱的释然才美丽 (8)三、海伦的爱情命运 (10)(一)以爱的名义,开了一多“谎花” (10)(二)爱情不能承受太多的重量 (10)(三)女性的爱情命运源自内心独立地思考.........................................11,12 四、玛丽亚.博尔孔斯卡娅公爵小姐的爱情命运. (13)(一)静静等待爱情之花盛开 (13)(二)爱情是可遇而不可求的赐福......................................................... (14)(三)平平淡淡才是真 (14)结论 (15)参考文献 (16)致谢 (17)前言伟大的俄罗斯作家列夫·托尔斯泰的《战争与和平》是世界文学史上一部不朽的名著。

《红与黑》禁锢下的爱情与社会阶层《红与黑》是法国作家斯坦达尔所著的一部长篇小说,被誉为19世纪法国现实主义小说的代表之一。

本文将探讨小说中展现的禁锢下的爱情与社会阶层之间的关系。

在《红与黑》中,主人公朱利安·索雷尔是一个年轻的贫穷教授家庭的儿子,他积极努力地进入法国上层社会。

小说以朱利安与教堂第二官员的妻子玛丽安娜之间的禁忌爱情为主线,展现了爱情与社会阶层之间的矛盾与冲突。

首先,禁锢下的爱情展现出社会阶层的不可逾越性。

玛丽安娜作为上层社会的一员,地位高于朱利安,她的社会地位使得他们的关系备受禁锢。

社会的眼光与道德观念使得他们的爱情面临无尽的阻碍,他们的关系不被接受、不被理解,最终导致玛丽安娜选择与朱利安分离。

其次,小说中也揭示了社会阶层对婚姻的限制与束缚。

社会对于爱情的禁锢流露在朱利安与玛丽安娜的婚姻中。

朱利安渴望通过婚姻进入上层社会,但他的贫穷出身和低微的社会地位使得玛丽安娜的家庭坚决反对他们的婚姻,最终导致他们无法走到一起。

小说通过这一情节表达了社会对于不同阶层之间婚姻的限制与阻挠。

再次,小说中的爱情禁锢也反映出社会对于个体能力的评判。

朱利安在小说中是一个充满才华的人物,他渴望通过自己的能力脱离贫穷的生活,进入法国上层社会。

然而,社会的阶级观念使得人们无法正确认识他的才华和价值,导致他的个人能力无法得到充分发挥。

这种对个体能力的限制也同时影响了爱情的发展,使得朱利安与玛丽安娜之间的爱情倍受困扰。

最后,小说中的禁锢也体现在个人内心对于社会阶层的自我认同与价值的追求上。

朱利安渴望通过进入上层社会来实现自己的社会身份与地位,他的社会追求与个人爱情之间形成了矛盾。

他为了适应上层社会的价值观念,不得不放弃自己的真实情感,最终导致他与爱情的分离与绝望。

综上所述,《红与黑》通过展现禁锢下的爱情与社会阶层之间的关系,呈现出了人们在社会限制与约束下的无奈与苦衷。

社会阶层决定了人们的角色和地位,对于个体的自由与追求构成了限制。

学教育2049."浅析《又来了,爱情》中女主人公萨拉的爱情观⑥张单张鹏超内容摘要:英国当代著名女作家多丽丝•莱辛在思想深邃、观点犀利、极具挑战性作品《又来了,爱情》里,以女性特有的视角描写了风韵犹存、个性坚强、富有魅力,守寡30年的女主人公萨拉。

本文对女主人公萨拉的爱情观问题进行了深入的探讨,认为萨拉的爱情观是柏拉图爱情,社会习俗压制下的恋爱自由,以及婚姻是最终归宿。

爱情是自由无束的,而在某种程度上永远都是有限的,爱情离不开两性的和谐相依,也不能脱离社会而存在。

关键词:萨拉爱情观柏拉图爱情恋爱自由1.引言英国诺贝尔得奖女作家多丽丝■莱辛(Doris Lessing)于1995年创作《又来了,爱情》,那时作家已经75高龄了。

小说故事中所有的线索围绕着排练和演出一出话剧,写了一个剧团里的事。

戏内,传奇才女朱莉地位卑微,两度被富家子弟始乱终弃,最后投水自尽;戏外,年逾六旬,守寡多年的知识分子女主人公萨拉•德拉姆在排练过程中,与比自己小二三十岁的导演以及男主角在感情上掀起了难以名状的微妙波澜,被突然袭来的爱情风暴冲击得失去了方向。

这样的爱情,我们不说“变态”,至少也会嗤之以鼻地说一声“畸恋”。

老的爱小的,小的也迷恋老的,也许只有在剧团热情浪漫的氛围里,在一群放荡不羁的艺术家当中才可能产生。

但是多丽丝-莱辛对这样爱情的描写没有半丝不敬,更没有半点嘲弄和亵渎,一切都是那么真实和严肃。

萨拉徐娘半老、风韵犹存、个性坚强、富有魅力,守寡30年,;她事业有成,感情却无所依归。

但萨拉与年轻男性的关系只停留在精神层面而没有发展成世俗意义的婚外恋情。

萨拉虽然没有和这些男人肌肤相亲,但是她在精神上感受的创伤却是剧烈、深刻而持久的。

小说以大量篇幅描绘了萨拉欲爱不能、弃之难舍的矛盾心情。

多丽丝-莱辛是位人道主义作家,她一贯为处于边缘地区的有色人种、女性、老人的权利呼吁,《又来了,爱情》,正是替老人呼吁着“爱的权利”!在一般观念里,爱情是青年人、中年人的专利,老年人跟爱情是没有什么关系的了。

解析圣贝尔纳的爱情观与世界观

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!

马克鑫先生在《封建经济政治概论》里而指出,封建社会对劳动者超经济强制的基础是地主对土地等生产资料的垄断,由此才有法律上的依附关系和农奴身份的不自由。

在这种经济和法律压迫关系的背景下,人们维护人的尊严和追求独立自由的冲动并未消失,而是以一种异乎寻常的方式存在于修道院之中。

马克·布洛赫在《封建社会》里大致把西欧封建社会分成1050年前后的两个阶段。

他认为第二个阶段的新文化思想里而不仅有个人自我意识强有力的觉醒,而且在观念的表达上也变得更加清晰和逻辑严明。

这里的“自我意识”,按照布洛赫的理解,是指人们对世界的认识不再局限于自我或者身边的狭小空间,而是扩展到整个社会,更多的人对重要的宗教、政治和法律问题有更加深切的关心、议论和介入①。

这种文化和思想氛围的变化也使得中世纪的修士们能够更加鲜明和系统地表达出他们对人和社会的看法,克服修道传统里而固有的极端出世倾向,把基督

宗教对世界的热爱发挥到极致。

与明谷的贝尔纳对爱的精致透彻表述相呼应的,其实还有同属西铎会传统的现代美国修士托马斯·默顿(1915-1968)对世界的爱。

因此那个封建主义时代留给我们的遗产不仅仅是布洛赫所描写的“武士精神”和“契约观念”,还有爱的一瓣心香穿越时空流传到今天。

关注现代文化和社会,是我们的中世纪研究不能不留意的,也是马克鑫先生的学术精神。

明谷的圣贝尔纳(1090-1153, Bernard de Clair-vaux)对世界的看法因为他的名著《雅歌讲道辞》而深度触及了人世间的爱情和女性。

②我们对他的世界观的认识总是难以脱离他的爱情观。

本文试图在二者的联系中探索他所阐释的基督宗教的世界之爱,并借此机会梳理国内学术界和文化界长期把西方修道传统误读为禁欲主义的问题。

在最近若干年的现代天主教思想研究之后,我个人的研究方向也由此转回到中世纪的教会。

一、《雅歌讲道辞》的禁欲主义批判

1938年11月18日,托马斯·默顿这位20世纪最有名的修士饭依了罗马天主教会。

第二年的10月1日,他在日记里曾经这样描写他在纽约佩里街一家餐馆的感触:“在餐馆里,坐在我对而的姑娘散发出香水的味道。

她的香气、她皮肤的柔软和妓好颜色,让我

回忆起我14岁以来恋爱过的所有姑娘。

她是那种纤弱的而不是丰满的,是金发碧眼的而不是肩披深色头发、皮肤橄榄色的,她是那么柔软和悲伤,她的悲伤是那么的神秘,让她显得聪慧和善良。

”

在第65篇里,贝尔纳首先指出,卡塔尔派表而上并不否认道成肉身的教义,他们甚至避免和教会发生任何正而的冲突和公开的辩论。

他因此希望揭露他们的异端谬误,防比他们误导众人。

贝尔纳在这里暗示卡塔尔派人士的“女伴”意味着一种暖昧的关系。

⑧在第66篇讲道辞里,他进一步说明,这些异端分子否定婚姻和家庭,同时却暗中过着不道德的生活。

他指出,教会重视婚姻,因为独身只适合极少数人,而卡塔尔派却试图以把婚姻说成是不道德的,或者说只有童贞的男女才能缔结婚姻关系,剥夺其他基督徒的婚姻权利。

他们不仅禁比寡妇再嫁,甚至把一切性关系都说成是肮脏的,把一切与性关系有关的产品,譬如牛奶,说成是不洁净的,避免食用之。

他们把男女关系一概说成是肮脏的,甚至认为不能守贞者不能受洗。

因为这样的异端思想和活动,他们严重妨碍了天主为人们创造的美好婚姻生活(larga benedictio nuptiarum)。

④由于需要驳斥卡塔尔派异端,贝尔纳不得不在《雅歌讲道辞》里直接赞美人世间的婚姻,而他通常只是

倾向于借助男女爱情来谈论基督徒与天主的关系。

如果我们把中世纪修道传统看作是禁欲主义的话,我们实际上是在认同贝尔纳所严厉指责的卡塔尔派异端思想。

修道人士的清贫和守贞理想在很大程度上是一种“反文化”,是对封建社会统治阶级生活方式的一种批判。

二、《雅歌讲道辞》表露的爱情和女性美

贝尔纳批评卡塔尔派说,“他们把娶妻看作是不道德的,而其实只有婚姻才能使性关系合法”。

韦尔德扬和法塞塔在对第66篇的注释里说,贝尔纳对性生活的观点比较悲观,认为是男女性关系是“必要的,但是不体而”。

⑧这一评价略显苛刻,可能反映了现代欧洲人的观念。

吉尔松和勒克莱尔都注意到男女爱情和女性美在贝尔纳话语和思想中的地位。

在对《雅歌》的评析中,正如我们在下而要更多引入的,贝尔纳大量采用了这些情歌里而关于“新娘”和“新郎”爱情和婚姻的语句,把基督徒和基督之间的交流、接近和最终的“拥抱”用人间爱情的语言表达出来。

在上个世纪30年代,吉尔松注意到这样的话语阅读他们的丰富作品,仍然是他人难以完全知晓的。

我们应该有起码的谦卑,意识到我们在这里的评论和结论都只是探索和讨论,意识到我们永远不可能知道他

们的全部秘密,并因此而更加尊重他们。

三、余论:默顿的真爱

勒克莱尔提醒读者,尽管贝尔纳对女性体貌的描述可以是细致入微和自然写实的,他总是能够将他对女性美的感悟服从于他对天主之爱的体验和表述。

⑧我们永远不能确切知道贝尔纳是否心里真的有一位活生生有体温的女人。

默顿在进入修道院以后却爱上过一位真实的女人,并且坦诚地告知世人。

当然,他没有走得太远,最终坚守了自己的修道理想。

这段经验可能以一种激进甚至极端的方式证实了,西方修道传统对神圣的追求并不意味着可以隔断对人间情爱的向往。

默顿曾经批评奥古斯丁过于强调人罪、以悲观的态度来观察和处理社会历史问题。

他在其修道生活的后期阶段,在经历了复杂的情感波折以后,与他的前辈贝尔纳一样,他也勇敢地把人间情爱与基督教的大爱联系起来。

他曾经在心里爱上一位女护士,但是没有走到放弃修道生活的程度。

他觉得他对爱情和对世界的理解,对修道生活的理解,不仅没有因此受到损坏,反而因此而更加深刻了。

没有对女人的关爱、对世界和人民的关爱,一位修士的圣爱反倒是值得人们怀疑的。

正如默顿在他《十八首诗歌》里而为自己的

护士所咏唱的: 我总是满身是伤,所以我听我的护士的话她灰色的眼睛、她容易受伤的心胸充满着永不消逝的爱,被智者们扰乱着我们两人都是受伤的,所以我们都知道天主给我们生命,,而不是死亡⑩。

贝尔纳在自己作品里描画的“新娘”有丰富细腻的现实感,但是仍然是虚拟的文学形象,而默顿在这里提及的护士却是活生生的、具体的个人。

在这番“悬崖勒马”的情感经历之后,他收获了什么?仅仅是痛苦和悲伤吗?这是默顿个人的秘密。

由默顿在此后发表的一些文字里而,我们却能够发现他对社会生活和人间情爱开始有了更加透彻的理解。

他断言,“性爱并非是原罪。

”他此时对天主教文化里而的新柏拉图主义痕迹开始有更加明确的批评,他也清楚地意识到:“只有当我们把自己交给对方的时候,我们才成为完全的人。

这不仅仅是指性爱的完成,而是指人性的全部,指我们奉献自己的能力,与他人分享的能力,创造的能力,相互关心的能力,以及关

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!。