第八版 病理生理学 休克

- 格式:ppt

- 大小:4.74 MB

- 文档页数:109

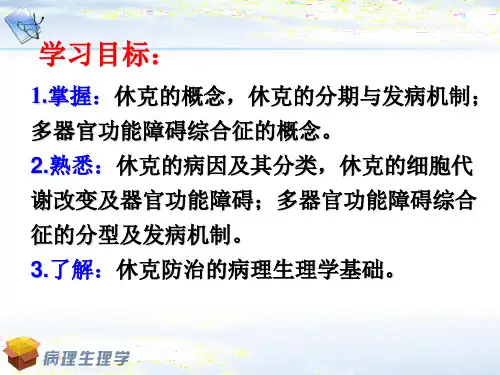

病理生理学休克shock 课件一、教学内容二、教学目标1. 理解休克的概念、分类及其病理生理机制。

2. 掌握休克的主要临床表现、诊断方法及治疗原则。

3. 提高学生分析病例、解决实际问题的能力。

三、教学难点与重点1. 教学难点:休克病理生理机制的理解,特别是微循环障碍在休克发生中的作用。

2. 教学重点:休克的临床表现、诊断及治疗原则。

四、教具与学具准备1. 教具:PPT课件、黑板、粉笔。

五、教学过程1. 导入:通过一个实际病例,引导学生思考休克的原因、表现及治疗。

2. 理论讲解:(1)休克的定义、分类。

(2)休克的病理生理机制,特别是微循环障碍的作用。

(3)休克的主要临床表现、诊断方法及治疗原则。

3. 例题讲解:结合具体病例,讲解休克的诊断及治疗。

4. 随堂练习:设计一些病例分析题,让学生运用所学知识解决实际问题。

六、板书设计1. 休克定义、分类2. 病理生理机制微循环障碍3. 临床表现4. 诊断与治疗诊断方法治疗原则七、作业设计1. 作业题目:(1)简述休克的定义、分类。

(2)阐述休克的病理生理机制,特别是微循环障碍的作用。

病例:患者,男,50岁。

车祸后出现昏迷,血压70/50mmHg,心率120次/分,呼吸急促,四肢湿冷。

2. 答案:(1)休克的定义:休克是因有效循环血容量不足,导致全身组织器官灌注不足,引起细胞代谢紊乱和功能障碍的一种临床综合征。

(2)休克的分类:低血容量性休克、感染性休克、心源性休克、神经源性休克等。

(3)病例分析:根据患者表现,考虑为低血容量性休克。

治疗原则为补充血容量、纠正酸中毒、维持血压、处理原发病等。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课学生对休克的病理生理机制理解较为困难,需要通过实例讲解和随堂练习,加深学生对这一知识点的理解。

2. 拓展延伸:引导学生阅读相关文献,了解休克的最新研究进展,提高学生的学术素养。

重点和难点解析1. 休克病理生理机制的理解,特别是微循环障碍在休克发生中的作用。

病理生理学课件12休克一、教学内容1. 休克定义及分类2. 休克的病理生理机制3. 休克的主要临床表现4. 休克的诊断与治疗二、教学目标1. 理解休克的概念、分类及病理生理机制。

2. 掌握休克的主要临床表现、诊断与治疗方法。

3. 提高学生分析问题和解决问题的能力,培养临床思维。

三、教学难点与重点1. 教学难点:休克病理生理机制的理解。

2. 教学重点:休克的概念、临床表现、诊断与治疗。

四、教具与学具准备1. 教具:PPT课件、黑板、粉笔。

2. 学具:笔记本、教材。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟):通过一个临床案例,引导学生思考休克的定义、分类及病理生理机制。

2. 理论讲解(10分钟):讲解休克的概念、分类、病理生理机制。

3. 例题讲解(10分钟):通过具体病例,分析休克的诊断与治疗方法。

4. 随堂练习(5分钟):针对所学内容,设计一些选择题、简答题,巩固知识。

5. 学生提问与解答(5分钟):鼓励学生提问,解答他们在学习过程中遇到的疑惑。

六、板书设计1. 休克的概念、分类2. 休克病理生理机制3. 休克的主要临床表现4. 休克的诊断与治疗七、作业设计1. 作业题目:(1)简述休克的概念、分类。

(2)阐述休克的病理生理机制。

(3)列举休克的主要临床表现,并说明其诊断与治疗方法。

2. 答案:(1)休克是指有效循环血量减少,导致组织器官灌注不足,引起细胞代谢紊乱和功能受损的一种临床综合征。

分类:心源性休克、低血容量性休克、感染性休克、神经源性休克等。

(2)休克的病理生理机制包括:微循环障碍、代谢紊乱、炎症反应、细胞损伤等。

(3)休克的主要临床表现:面色苍白、四肢厥冷、血压下降、脉搏细速、尿量减少等。

诊断:根据病史、临床表现、实验室检查等。

治疗:针对病因治疗,纠正微循环障碍,维持水电解质平衡,抗感染等。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课学生对休克的概念、分类、病理生理机制有了更深入的理解,但在病例分析方面还需加强。

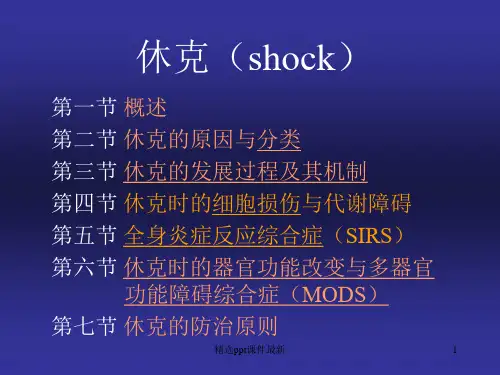

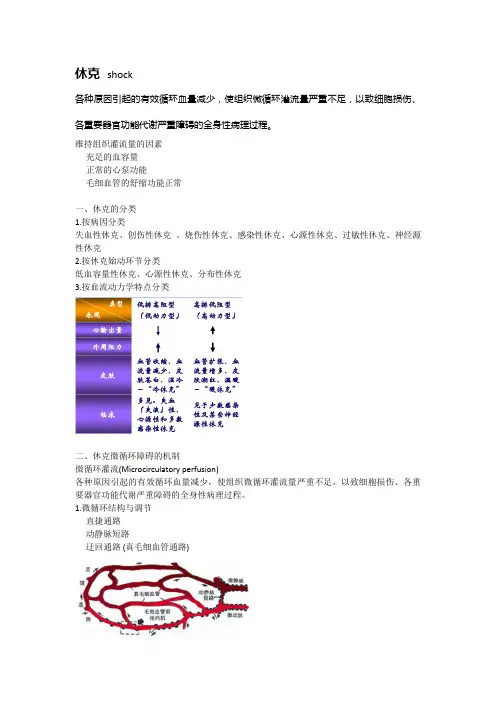

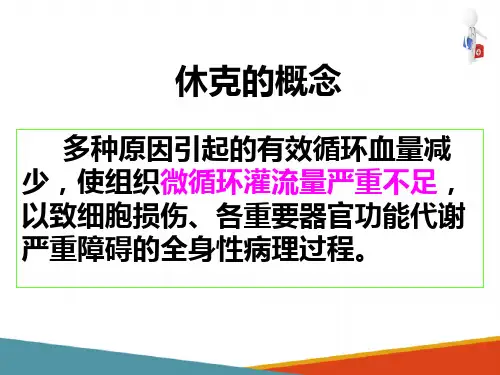

休克shock各种原因引起的有效循环血量减少,使组织微循环灌流量严重不足,以致细胞损伤、各重要器官功能代谢严重障碍的全身性病理过程。

维持组织灌流量的因素充足的血容量正常的心泵功能毛细血管的舒缩功能正常一、休克的分类1.按病因分类失血性休克、创伤性休克、烧伤性休克、感染性休克、心源性休克、过敏性休克、神经源性休克2.按休克始动环节分类低血容量性休克、心源性休克、分布性休克3.按血流动力学特点分类二、休克微循环障碍的机制微循环灌流(Microcirculatory perfusion)各种原因引起的有效循环血量减少,使组织微循环灌流量严重不足,以致细胞损伤、各重要器官功能代谢严重障碍的全身性病理过程。

1.微循环结构与调节直捷通路动静脉短路迂回通路 (真毛细血管通路)迂回通路开放和关闭的调节❖神经因素: 交感神经兴奋→关闭❖体液因素: 缩血管: CA, ET, AngⅡ等扩血管: 乳酸、组胺、激肽、NO等ps: cap毛细血管影响微循环灌流的主要因素❖有效循环血量❖灌注压❖血流阻力2.休克微循环障碍的分期及其机制(一) 休克早期 / 缺血缺氧期(Ischemic hypoxic stage)1.缺血缺氧期微循环变化微循环小血管持续收缩毛细血管前阻力↑↑>后阻力↑关闭的毛细血管增多血液经动–静脉短路和直捷通路迅速流入微静脉 (减少有效循环量)灌流特点:少灌少流、灌少于流2. 微循环缺血缺氧的机制PS:CA 儿茶酚胺(包括去甲肾上腺素(NA或NE)、肾上腺素(Ad或E)和多巴胺(DA))3. 微循环缺血缺氧对机体的影响(1) 有利于维持动脉BP① 回心血量↑自身输血: 静脉收缩、动静脉短路开放自身输液: 组织间液进入毛细血管↑醛固酮和ADH ↑: 肾小管重吸收钠水↑② 心输出量↑(心源性休克除外)心率↑,收缩力↑,回心血量↑③ 外周阻力↑(2) 有利于心脑血供① 脑血管: 交感缩血管纤维分布稀疏;α受体密度低② 冠状动脉: β受体兴奋→扩血管效应强于α受体兴奋→缩血管效应③ BP维持正常4.微循环缺血期的主要临床表现休克早期的治疗策略补充血容量;可适当使用舒张血管药物(二) 休克期 / 淤血缺氧期(Stagnant hypoxic stage)1.淤血期微循环变化前阻力血管扩张,微静脉持续收缩前阻力小于后阻力毛细血管开放数目增多灌流特点: 灌而少流,灌大于流2. 微循环淤血的机制酸中毒局部扩血管物质堆积内毒素的作用血细胞粘附、聚集加重,血黏度↑3.微循环淤血对机体的影响(1) 有效循环血量进行性↓血液淤滞在微循环血浆外渗至组织间隙(2) 血流阻力进行性增大↑血细胞黏附、聚集、血液浓缩(3) BP进行性↓有效循环血量↓ 外周阻力↓ 心肌舒缩功能障碍,心输出量↓(4) 重要器官供血↓、功能障碍4. 微循环淤血期的主要临床表现休克中期的治疗策略补充血容量;纠正酸中毒;可适当使用缩血管药物(三) 休克晚期 / 微循环衰竭期(Microcirculation failure stage)1.衰竭期微循环变化微循环血管麻痹扩张血细胞黏附聚集加重,微血栓形成灌流特点: 不灌不流,灌流停止多器官功能衰竭DIC形成3.休克的细胞机制细胞因子网络平衡紊乱;自由基生成增多;离子转运障碍;细胞信息传递障碍休克(应激)导致高血糖• 应激时,GC和儿茶酚胺抑制胰岛素分泌,促进胰高血糖素分泌• 应激时,促进肝脏糖异生增加• 细胞因子紊乱,导致胰岛素抵抗糖尿病患者-低血糖休克血糖浓度持续降低而出现交感神经兴奋性增高和脑功能障碍症群而导致致的综合症就是低血糖休克。

休克病理生理课件一、教学内容本课件基于《病理生理学》第6章“休克”的内容进行教学。

详细内容涵盖休克的定义、分类、病理生理机制、临床特征及其治疗原则。

重点讨论低血容量性休克、感染性休克及心源性休克。

二、教学目标1. 理解休克的概念、分类及其临床意义。

2. 掌握休克的病理生理机制及主要临床表现。

3. 学会分析不同类型休克的诊断及治疗原则。

三、教学难点与重点难点:休克的病理生理机制,尤其是微循环变化及其影响。

重点:低血容量性休克、感染性休克及心源性休克的特点和治疗。

四、教具与学具准备1. 教具:休克病理生理课件、投影仪。

2. 学具:教科书、笔记本、彩色笔。

五、教学过程1. 引入实践情景:通过病例介绍,让学生了解休克对患者的危害。

2. 理论讲解:a. 休克的概念、分类b. 休克的病理生理机制,重点关注微循环变化c. 低血容量性休克、感染性休克及心源性休克的临床特征3. 例题讲解:讲解典型病例,引导学生运用所学知识分析问题。

4. 随堂练习:针对不同类型休克的特点和治疗进行练习。

六、板书设计1. 休克定义、分类2. 病理生理机制:微循环变化、组织灌注不足3. 低血容量性休克、感染性休克、心源性休克特点4. 休克治疗原则七、作业设计1. 作业题目:a. 简述休克的定义、分类及病理生理机制。

b. 分析低血容量性休克、感染性休克及心源性休克的治疗原则。

2. 答案:a. 休克是因有效循环血量不足导致全身组织器官灌注不足的一种临床综合征,分为低血容量性、感染性、心源性等类型。

其病理生理机制主要涉及微循环变化、组织灌注不足等。

b. 低血容量性休克:补充血容量、纠正酸中毒、改善微循环;感染性休克:抗感染、抗休克、保护重要器官功能;心源性休克:纠正心脏病变、提高心输出量、改善全身循环。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课对休克病理生理的讲解是否清晰,学生对不同类型休克的特点及治疗原则是否掌握。

2. 拓展延伸:鼓励学生查阅相关文献,了解休克的最新研究进展及临床治疗新技术。