弘一法师李叔同辟谷17天

- 格式:doc

- 大小:20.50 KB

- 文档页数:2

【转】弘一法师:花枝春满,天心月圆78年前的今天,1942年10月13日,弘一大师李叔同于泉州温陵养老院晚晴室圆寂。

1942年中秋过后,弘一大师自感病势沉重,手书二偈与诸友告别,偈云:“君子之交,其淡如水。

执象而求,咫尺千里。

问余何适,廓尔亡言。

花枝春满,天心月圆。

”病中,弘一法师曾唤妙莲法师抵卧室写遗嘱。

几天后,他写下“悲欣交集”4字交妙莲法师。

李叔同,又名李息霜、李岸、李良,谱名文涛,幼名成蹊,学名广侯,字息霜,别号漱筒。

李叔同是著名音乐家、美术教育家、书法家、戏剧活动家,是中国话剧的开拓者之一。

他从日本留学归国后,担任过教师、编辑之职,后剃度为僧,法名演音,号弘一,晚号晚晴老人,后被人尊称为弘一法师。

李叔同原籍浙江平湖,祖辈起移居天津,经营盐业与银钱业。

父亲李世珍,字筱楼,清同治四年进士,曾官吏部主事,后辞官承父业,成为津门巨富。

母亲姓王,是李筱楼的侧室,能诗文。

李叔同5 岁丧父,在母亲的抚养下成长。

6 岁时,李叔同开始跟着年长自己12岁的兄长读书并学习日常礼仪,受到严格的教育。

李叔同幼时接受传统教育,熟习四书五经,习训诂之学,攻各朝书法,同时学习书法、金石等技艺。

18 岁时,李叔同奉母亲之命,娶茶商之女俞氏为妻,哥哥文熙从家产中拨出30万元供李叔同家用。

这在当时是一笔巨额财富,他买了一架昂贵的钢琴,开始学习音乐和作曲。

当时,李叔同积极支持维新变法,刻了一方“南海康梁是吾师”的印章,以示对变法的支持。

维新变法后,为了避祸,他带着母亲、妻子迁居上海,在法租界租了一套房子安住下来。

由于他家在上海有钱庄,他可以凭少东家的身份任意支取生活费用,手头相当阔绰。

他与沪上名流交往,日子过得风生水起,五光十色。

李叔同与画家任伯年等创立“上海书画公会”,入南洋公学就读经济特科班,与黄炎培、邵力子、谢无量等从学于蔡元培,还与歌郎、名妓等往来频繁,并粉墨登场,演出京剧《八蜡庙》《白水滩》《黄天霸》等。

1905年,李叔同东渡日本留学,在东京美术学校学习油画,同时学习音乐,还师从川上音二郎和藻泽栈二朗研究新剧演技,艺名“息霜”。

招贤寺⼁弘⼀法师——李叔同的寓居地⽼杭州杭州是⼀个宗教⽂化昌盛的地⽅,在西湖边上有着很多名寺古刹。

然⽽岁⽉⽆情,经过时间洗礼的寺庙们基本上⼗不存⼀,⼤多都已经被拆除,建起了新的建筑。

在北⼭路上有⼀座招贤寺就是这样,如今已经成为新新饭店的⼀部分。

说起招贤寺,这也是位西湖边的“⽼前辈”了。

早在唐朝⼤和年间,僧⼈会通就在这⾥修建了⼀座⼩草庵,这就是最早的招贤寺。

起初,这⾥只是会通为了清修⽽建的⼩茅棚,后来经过⼏代的发展,慢慢就变成了西湖边有名的宝刹,不断有⽂⼈雅⼠慕名前来拜访。

其中,就有杭州的两位市长:⽩居易和苏轼,并且各⾃留下了⼀⾸诗和⼀副字,成为当时的美谈。

后来招贤寺在元末被毁,直到清代,僧⼈起纲才重新修缮了它。

90年代的招贤寺到了民国时期,招贤寺已经不再像以前那样出名了。

散去了宝刹光辉的它⼜⼀次变成了⽆⼈问津的⼩寺庙,唯有⼀个⾯相慈祥的⽼和尚愿意主持这⾥的杂事,他就是弘伞法师。

弘伞法师出家前曾在⼆次⾰命中担任过团长,杀⼈⽆数。

后来他看破尘世放下了屠⼑,便在虎跑寺落发为僧,过起了不沾荤腥的⽣活。

据说,当时他⼀顿饭要吃⼗个实⼼馒头再配以盐汤,之后⼀天内就不再进⾷,⼗分寡淡。

后来他成了虎跑寺的当家,但常住在⼭下的招贤寺,⾃号“招贤⽼⼈”,⾃得其乐。

弘伞法师虽然弘伞法师⼀⽣没什么名⽓,但是他的师弟弘⼀法师却是当时响当当的⼈物。

两⼈先后出家,私交很好,弘⼀法师⾮常欣赏这位师兄,于是经常来到招贤寺与他⼀起闭关清修。

弘⼀法师叫做李叔同,⼀⽣经历丰富。

他是中国著名的⾳乐家、书法家,曾是中国话剧的创始⼈之⼀。

据说,李叔同出家之前也曾旅居招贤寺,坐在寺门⼝看了⼀整夜的星星。

没⼈知道那天晚上他究竟想了什么,但是就在不久后,虎跑寺⼜多了⼀个弘⼀法师。

然⽽与弘伞法师不同,弘⼀法师选择了云游四⽅的僧侣⽣活,很快就离开了这⾥。

两⼈的关系并没有因距离拉开⽽疏远,多年后弘⼀法师云游归来,⼜⼀次⼊住了招贤寺,两⼈相谈甚欢。

这⼀次,弘⼀法师决⼼整理《华严疏经》,于是⽩天谢绝见客,就连⾃⼰的弟⼦丰⼦恺也⼀并拒之门外,成为师徒间的⼀桩趣事。

吃得越多死得越快,揭开猴子“八分饱”长寿的秘密秩序创造价值,创造美好生活。

本篇是“秩序下的人生智慧”之“吃出长寿”的第三篇,揭开美国200只猴子“八分饱”长寿试验的秘密,探讨吃得越多死得越快,养生瞎折腾的问题。

前两文分别讲了“养肠胃”和“喝水生津”的内容,这一篇讲怎样遵循科学规律,科学地吃,吃出长寿人生。

01 200只美国猴子“八分饱”试验2018年底至2019年初,我国互联网上突然冒出了众多“美国200只猴子实验”的网文,影响之广、波及之大世所罕见。

而且,这篇文章至今仍在网络上盛传。

说的是什么呢?大意是说美国科学家做了一个实验,研究人员将200只猴子分成两组:一组猴子不控制饮食,管饱,另外一组严格控制饮食,只让吃七八分饱。

10年后,敞开吃的这100只猴子中,很多体胖多病的猴子,有得脂肪肝、冠心病、高血压的,100只猴子死了50只;而控制饮食的那100只猴子中,只有12只死亡。

呵呵,这真是太有趣了。

网上盛传美国200只猴子实验我知道,科学实验向来是很严谨的。

可我查了这里面的大量文章,都没有寻见这是美国的哪所大学,或哪所实验室做的试验,留下影像记录没有呀?都不得而知!我不敢轻易断言这试验,就又继续查。

后来查到一个更搞笑的。

一篇帖子居然说这个试验是在“郭华山”做的。

郭华山上做了个美国试验?可“郭华山”在哪儿呢?它在中国的“水帘洞”景区,那里也有很多的猴子。

美国做了那么一个轰动天下的试验,真的不留下任何可供人们查询得着的踪迹吗?郭华山猴子,在孙悟空的“水帘洞”关于猴子的试验,美国还真做了几个,而且美国人还真的喜欢用猴子做试验。

耶鲁大学心理学家劳里·桑托斯与经济学家一起,把7只猴子(3雄4雌)关进一个大笼子里,做了个关于猴子财富分配消费行为的实验。

耶鲁大学心理学家劳里·桑托斯试验证明猴子可以学会商品交易美国心理学会前会长亨利·哈洛做过著名的“恒河猴实验”,将从幼年起就被隔离的母恒河猴放入群体后,发现其无法融入猴群进而无法受孕。

因为他对佛教文化的向往。

李叔同与佛教的渊源可以说是自他幼时起的,从小,他就从笃信佛教的父母那里受到了熏陶。

后来,他又跟随年轻守寡的侄媳妇去过庵里,并学会了背诵一些经文。

尤其是他父亲李筱楼在临终前,请僧人朗诵金刚经,在佛经诵读声中安详而逝,如入禅定。

佛教自两汉时期传到中国,到李叔同时期已有一千八百多年,发展得非常成熟,中国历史上爱好佛家文化的名人不在少数,比如北宋时期的大文学家苏东坡,连李叔同的父亲李世珍就是爱好佛教思想之人,年幼的时候受父亲影响,对佛教有好感。

后来接触到佛家教义,被深深吸引,觉得追求红尘名利都没有意义。

弘一法师李叔同妻子:弘一法师为何抛弃日本妻子“问世间情为何物,直教人生死相许。

”一般来说,初恋是令人刻骨铭心的。

不过对于信佛的人或许并不如此,他们抛出三界外,不在五行中,看破红尘,风餐露宿。

今天说的这个人物弘一法师就是李叔同,也是一位了不起的佛学大师。

不过早年的弘一法师,其实是个大才子。

那时候他风度翩翩,远涉日本求学。

当时在国外,他已经有一个贤惠的妻子俞氏,那时候的他经常出没各种演说现场,他的气度与口才让人佩服。

不过也曾留恋花间酒肆,曾经和歌郎、名妓等艺事往还。

在上海初次亮相,参加演出京剧《虫八蜡庙》、《白水滩》、《黄天霸》等。

李叔同到了日本,因为技痒,曾经参与“春柳社”首演《茶花女》一出戏,李叔同饰茶花女一角。

7月再演《黑奴吁天录》,饰美洲绅士解尔培的夫人爱密柳同时客串男跛醉客。

李叔同很有文艺天赋,不就痴迷于西洋绘画,尤其是裸体画。

西洋绘画注重写实,进行人体写实练习是一项必修的课程,然而寻找裸体绘画模特,成了李叔同在刚开始学习西洋绘画时最棘手的问题,李叔同先是在学校里用男模特进行人体写生,但女模特的问题却始终没有办法解决。

这一年的11月,带着浓浓凉意的秋风开始吹遍了日本东京的各个角落,这一天,正在练习绘画的李叔同无意中发现了给他送饭的房东女儿,刹那间,李叔同发现了自己寻觅已久的最佳模特人选。

第一次见面,这女的给他送小菜,送米饭,这是最初的照顾。

李叔同便邀请房东女儿当自己的女模特。

这个要求让这位姑娘觉得十分突然,毕竟裸体画在画上,当时,除了艺术学校外,在社会上仍然不被大众所接受。

让李叔同没有想到的是,这位日本姑娘竟然很快地答应了他的请求,理由是她觉得李叔同是一个有才华的,诚实的中国青年。

从此,这位日本姑娘成了李叔同的专职模特,从那张模糊不清的李叔同当年的画作上,我们仍能依稀看到这位日本姑娘的神韵,每当画作完成,李叔同都会让这位日本姑娘评价一番。

在一段时间的合作后,由于相同的爱好,又彼此真诚相待,两人开始跨越画家和模特的界限。

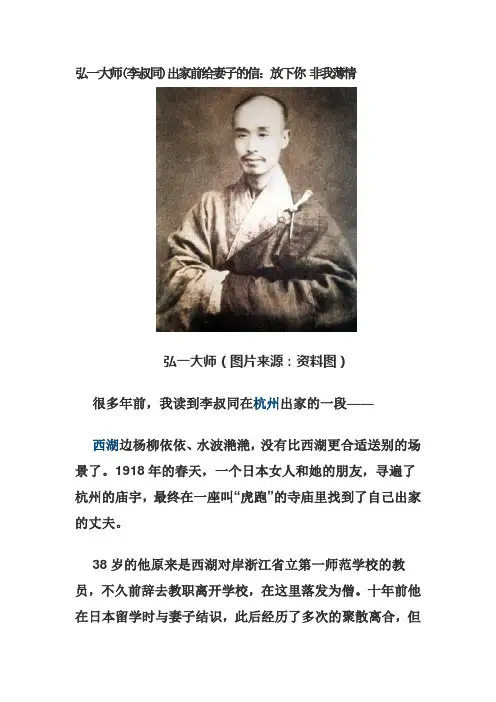

弘一大师(李叔同)出家前给妻子的信:放下你非我薄情弘一大师(图片来源:资料图)很多年前,我读到李叔同在杭州出家的一段——西湖边杨柳依依、水波滟滟,没有比西湖更合适送别的场景了。

1918年的春天,一个日本女人和她的朋友,寻遍了杭州的庙宇,最终在一座叫“虎跑”的寺庙里找到了自己出家的丈夫。

38岁的他原来是西湖对岸浙江省立第一师范学校的教员,不久前辞去教职离开学校,在这里落发为僧。

十年前他在日本留学时与妻子结识,此后经历了多次的聚散离合,但这一次已经是最后的送别,丈夫决定离开这繁华世界,皈依佛门。

几个人一同在岳庙前临湖素食店,吃了一顿相对无言的素饭。

丈夫把手表交给妻子作为离别纪念,安慰她说,“你有技术,回日本去不会失业”。

岸边的人望着渐渐远去的小船失声痛哭,船上的人连头也没有再回过一次。

(看雪客注:此段原始出处为黄炎培文章《我也来谈谈李叔同先生》)这个可怜的日本女人,可能至死也不会明白她的丈夫缘何薄情寡义至此……是啊,世间还有什么比此情此景更残忍,更让人心碎的呢?我读到此放声大哭,泪如雨下。

那时候我还很年轻,我对绝世才子李叔同恨得咬牙切齿,视他为世间最薄情寡义、最自私自利的男人。

他的万般才情,在我的心目中倾刻间化为云烟。

从此,世间再无那个会作诗、会填词、会书法、会作画、会篆刻、又会音乐、会演戏……的李叔同,只有一代名僧弘一法师!若干年后,我读到了李叔同在出家前写给日本妻子的一封信:诚子:关于我决定出家之事,在身边一切事务上我已向相关之人交代清楚。

上回与你谈过,想必你已了解我出家一事,是早晚的问题罢了。

经过了一段时间的思索,你是否能理解我的决定了呢?若你已同意我这么做,请来信告诉我,你的决定于我十分重要。

对你来讲硬是要接受失去一个与你关系至深之人的痛苦与绝望,这样的心情我了解。

但你是不平凡的,请吞下这苦酒,然后撑着去过日子吧,我想你的体内住着的不是一个庸俗、怯懦的灵魂。

愿佛力加被,能助你度过这段难挨的日子。

经典咏流传:李叔同《送别》古诗词文欣赏品读古典诗词畅享诗意人生每日经典聆听最美好声音《中华经典资源库》:李叔同《送别》沙宝亮 - 送别00:0003:49瞿弦和朗诵《送别》00:0001:59送别作者:李叔同朗诵:瞿弦和演唱:沙宝亮长亭外,古道边,芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落。

一壶浊酒尽余欢,今宵别梦寒。

长亭外,古道边,芳草碧连天。

问君此去几时来,来时莫徘徊。

天之涯,地之角,知交半零落。

人生难得是欢聚,惟有别离多。

赏析弘一(1880—1942),近代佛学大师。

俗姓李,名叔同,天津人。

曾留学日本,1918年8月19日,在杭州虎跑寺剃度为僧《送别》曲调取自约翰·P·奥德威作曲的美国歌曲《梦见家和母亲》。

《梦见家和母亲》是首“艺人歌曲”,这种歌曲19世纪后期盛行于美国,由涂黑了脸扮演黑人的白人演员领唱,音乐也仿照黑人歌曲的格调创作而成。

奥德威是“奥德威艺人团”的领导人,曾写过不少艺人歌曲。

李叔同留日期间,日本歌词作家犬童球溪采用《梦见家和母亲》的旋律填写了一首名为《旅愁》的歌词。

而李叔同作于1914年的《送别》,则取调于犬童球溪的《旅愁》。

如今《旅愁》在日本传唱不衰,而《送别》在中国则已成郦歌中的不二经典。

沈心工也曾根据《梦见家和母亲》写过一首《昨夜梦》,但最终没有抵得过李叔同《送别》的光芒。

李叔同(1880-1942) 初名文涛,改名岸,又名广侯、成蹊,字惜霜,号叔同。

浙江平湖人,生于天津。

光绪二十七年(1901)就读于南洋公学经济科。

公费留学日本。

在上野美术专门学校习油画。

加入同盟会。

于东京组织春柳社,编演戏剧。

归国后,任教浙江第一师范学校、两江师范学堂。

民国五年(1916)入杭州定慧寺为僧,法名演音,号弘一。

多才艺,编歌演剧、作画治印无所不擅,又通数国文字。

为南社社员。

诗好作长短不齐之句,奇趣洋溢。

词豪婉兼具。

有《弘一法师文钞》。

今人辑有《李叔同诗全编》,词在集中。

弘一法师语录【弘一法师简介】弘一法师,俗名李叔同,清光绪六年(1880年)阴历九月二十生于天津官宦富商之家,1942年九月初四圆寂于泉州。

他是中国新文化运动的前驱,卓越的艺术家、教育家、思想家、革新家,是中国传统文化与佛教文化相结合的优秀代表,是中国近现代佛教史上最杰出的一位高僧,又是国际上声誉甚高的知名人士。

李叔同是“二十文章惊海内”的大师,集诗、词、书、画、篆刻、音乐、戏剧、文学于一身,在多个领域,开中华灿烂文化艺术之先河。

同时,他在教育、哲学、法学、汉字学、社会学、广告学、出版学、环境与动植物保护、人体断食实验诸方面均有创造性发展。

他把中国古代的书法艺术推向了极致。

作为高僧书法,弘一与历史上的一些僧人艺术家存有差异,如智永和怀素,尽管身披袈裟,但似乎他们的一生并未以坚定的佛教信仰和恳切实际的佛教修行为目的,他们不过是寄身于禅院的艺术家,“狂来轻世界,醉里得真知”,这完全是艺术家的气质与浪漫。

八大山人笔下的白眼八哥形象,讽刺的意味是显而易见的,他的画作实在为一种发泄,是入世的,并未超然。

比之他们,弘一逃禅来得彻底,他皈依自心,超然尘外,要为律宗的即修为佛而献身,是一名纯粹的佛教大家。

他是第一个向中国传播西方音乐的先驱者,所创作的《送别歌》,历经几十年传唱经久不衰,成为经典名曲。

同时,他也是中国第一个开创裸体写生的教师。

卓越的艺术造诣,先后培养出了名画家丰子恺、音乐家刘质平等一些文化名人。

他苦心向佛,过午不食,精研律学,弘扬佛法,普渡众生出苦海,被佛门弟子奉为律宗第十一代世祖。

他为世人留下了咀嚼不尽的精神财富,他的一生充满了传奇色彩,他是中国绚丽至极归于平淡的典型人物。

太虚大师曾为赠偈:以教印心,以律严身,内外清净,菩提之因。

赵朴初先生评价大师的一生为:“无尽奇珍供世眼,一轮圆月耀天心。

”无心者公,无我者明。

自古仁人志士,以儒济世、以道修身、以佛治心,可谓是智慧通达。

事不可做尽,言不可道尽。

学一分退让,讨一分便宜;增一分享用,减一分福泽。

弘一法师名录:世界是个回音谷读后令人心旷神怡李叔同是著名音乐家、美术教育家、书法家、戏剧活动家,是中国话剧的开拓者之一。

他从日本留学归国后,担任过教师、编辑之职,后剃度为僧,法名演音,号弘一,晚号晚晴老人,后被人尊称为弘一法师。

律己,宜带秋气:律人,须待春风。

宜静默,宜从容,宜谨严,宜俭约。

修己,以清心为要。

涉世,以慎言为先。

明镜止水以定身,青天白日以成事,光风霁月以带人。

我不知何为君子,但每件事肯吃亏的便是;我不知何为小人,但每件事好占便宜的便是。

持身不可太皎洁,一切侮辱垢秽要茹纳得;处世不可太分明,一切贤愚好丑要包容得。

长亭外,古道边,芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落。

一觚浊酒尽余欢,今宵别梦寒。

春风吹面薄于纱,春人妆束淡于画。

游春人在画中行,万花飞舞春人下。

梨花淡白菜花黄。

柳花委地芥花香。

莺啼陌上人归去,花外疏钟送夕阳。

堤边柳到秋天,叶乱飘,叶落尽,只剩得细枝条,想当日绿荫荫,春光好,今日里冷清清,秋色老,风凄凄,雨凄凄,君不见眼前景已全非,一思量,一回首,不胜悲。

庭中百合花开,昼有香、香淡如,入夜来,香乃烈。

鼻观是一,何以昼夜浓淡有殊别?白尽众喧动,纷纷俗务荣。

目视色,耳听声,鼻观之力分于耳目丧其灵。

心清闻妙香。

用志不分,乃凝于神,古训好参详。

世界是个回音谷,念念不忘必有回响,你大声喊唱,山谷雷鸣,音传千里,一叠一叠,一浪一浪,彼岸世界都收到了。

凡事念念不忘,必有回响。

因它在传递你心间的声音,绵绵不绝,遂相印于心。

清凉月,月到天心光明殊皎洁。

今唱清凉歌,心地光明一笑呵!清凉风,凉风解愠暑气已无踪。

今唱清凉歌,热恼消除万物和!清凉水,清水一渠涤荡诸污秽。

今唱清凉歌,身心无垢乐如何!清凉!清凉!无上究竟真常!。

李叔同《送别》:一壶浊酒尽馀欢,今宵别梦寒!小时候看《西游记》。

在女儿国,面对西梁女王深情款款的告白,唐僧的汗珠从额头涔出。

他憋了半天,才说出一句:来世若有缘份⋯⋯曾经我觉得这句话,只是他对女王的托辞,而如今再细细品味,我相信在那一刻,圣僧,终究是动了心。

纵然九九八十一难,最难过的仍是情关。

这一劫,敌人不是什么妖魔鬼怪、魑魅魍魉,而是他自己。

我想,倘若换了我,面对女王的万般柔情,可能早就从了,宁可负了如来也不负卿,至于什么西天取经,爱谁去谁去,甚至还会告诉如来:今生我归女王了,来世若有缘份,再去找你取经吧。

在我的眼里,一个正常人的选择,必然是舍弃虚无缥缈的佛经,去选择那份两心相悦的爱情。

所谓唐三藏最后的抉择,只不过是《西游记》里的剧情需要,现实中不存在这样的人。

直到多年以后,我在书中,知晓了一个叫李叔同的人。

他出家后,有个大名鼎鼎的法号:弘一法师。

如果,你不知道弘一法师,那么,想必听过这样一段词:长亭外,古道边,芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落。

一壶浊酒尽余欢,今宵别梦寒。

一首《送别》,道不尽人生如梦、离合悲欢。

林语堂说:李叔同是我们时代里最有才华的几位天才之一,也是最奇特的一个人,最遗世而独立的一个人。

张爱玲说:不要认为我是个高傲的人,我从来不是的,至少,在弘一法师寺院围墙外面,我是如此的谦卑。

周恩来说:如要编写《中国话剧史》,不要忘记天津的李叔同,即出家后的弘一法师。

他是传播西洋绘画、音乐、戏剧到中国来的先驱。

他是那个时代杰出文人心中的一颗明珠,而就是这样的一个人,却在当年,做出了和唐三藏一模一样的选择。

光绪六年,李叔同出生在一个豪奢富贵之家,他父亲礼佛、乐善好施,小时候的李叔同就身受佛法熏陶。

他母亲只是三姨太,不是正室夫人。

在父亲死后,长兄承家,一切事务由哥哥接管,他们母子二人在家中地位顿时尴尬。

自那以后,母亲终日低眉顺眼、谨小慎微,年纪小小的李叔同看在眼里,似乎也明白了什么。

自由而无用的灵魂自由而无用的灵魂是许多人向往的,而在我心中,最令我向往的就是一个自由而无用的灵魂。

这个自由而无用的灵魂,就是“弘一大师”李叔同。

李叔同——中国近代著名文艺家、书法家、美术教育家、音乐家和戏剧活动家。

他从小生长于浙江平湖,后迁居天津。

因为父亲早逝,母亲带着他回到了祖籍地广东省番禺县南村镇。

幼年时期的李叔同便显示出过人的才华:七岁开始习字,九岁能诗文,十二岁能谱曲,十三岁那年更被誉为神童。

李叔同——中国近代著名文艺家、书法家、美术教育家、音乐家和戏剧活动家。

他从小生长于浙江平湖,后迁居天津。

因为父亲早逝,母亲带着他回到了祖籍地广东省番禺县南村镇。

幼年时期的李叔同便显示出过人的才华:七岁开始习字,九岁能诗文,十二岁能谱曲,十三岁那年更被誉为神童。

十五六岁时,李叔同考入上海南洋公学(交通大学前身),并选修西方绘画和音乐等课程,成绩斐然。

之后又赴日本留学,先后进入东京美术学校、上野美术专科学校学习油画和音乐。

回国后担任过教员、编辑之职,还曾参加过南社。

他把丰富的东西方文化知识融会贯通,使其所擅长的绘画、音乐、戏剧、篆刻、诗词、书法、金石、教育等各种艺术形式都达到了很高的造诣。

如今,提起李叔同,想必每个人脑海里浮现的第一印象应该是他的佛学思想吧!但实际上,李叔同不仅是位杰出的艺术家,也是一位卓越的宗教改革者。

他一生追求爱与美的统一,提倡“美育”,主张以美育代替宗教的作用,用以改良社会风气。

他积极宣传“仁义礼智信”的道德观念,强调整个社会要尊重妇女、儿童、老人及病人的权益;他反对封建迷信,曾经亲手毁掉自己珍藏多年的数万卷《大藏经》;他推崇民主共和,反对独裁专制,提倡新道德、新文化,支持正义斗争……周老师一直从事教学工作,她说:“李叔同在当时可谓是真正的大师级人物。

有人曾说过,李叔同是中国历史上唯一一个既精通西方美术理论,又能将之与中国画融合的人。

他总是认为,中国画只有借鉴西方的素描和色彩原理才能更好地发展,因此他为中国画的改革做出了巨大贡献。

影视学院谢宇宸一代圣师李叔同·作为一位精通诸多艺术门类天才,新文化运动的驱动者·作为中华文艺复兴的一代宗师·作为一名律宗僧人简介李叔同,又名李息霜、李岸、李良,谱名文涛,幼名成蹊,学名广侯,字息霜,别号漱筒;祖籍浙江平湖,生于天津。

中国话剧的开拓者之一,在音乐、书法、绘画和戏剧方面,都颇有造诣。

从日本留学归国后,担任过教师、编辑之职,后剃度为僧,法名演音,号弘一,晚号晚晴老人。

·一位天才·李叔同的诗、词、曲李叔同的诗、词、曲多以关心国家命运,怜悯人世凄凉抑或是教化民众为主题,语言清新脱俗,格调高雅,用词精炼,同时包含了深刻的人生与宗教哲理。

在中国近百年文化发展史中,弘一大师李叔同是学术界公认的通才和奇才。

他最早将西方油画、钢琴、话剧等引入国内,且以擅书法、工诗词、通丹青、达音律、精金石、善演艺而驰名于世。

与词相关,李叔同在曲作音乐方面也有极高的贡献,是作词、作曲的大家,也是国内最早从事乐歌创作取得丰硕成果并有深远影响的人。

他主编了中国第一本音乐期刊《音乐小杂志》。

第一个在国内用五线谱作曲的是他,第一个广西方“音乐之王”钢琴的也是他。

他在浙江一师讲解和声、对位,是西方乐理传入中国的第一人,还是“学堂乐歌”的最早推动者之一。

李叔同的歌曲大多曲调优美,歌词琅琅,易于上口,因此传布很广,影响极大。

李叔同词作欣赏送别长亭外,古道边,芳草碧连天;晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落; 一杯浊酒尽余欢,今宵别梦寒。

长亭外,古道边,芳草碧连天;晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

·李叔同的话剧李叔同是中国话剧运动的先驱、中国话剧的奠基人。

他是中国第一个话剧团体“春柳社”的主要成员。

1907年在东京演出《茶花女》,是国人上演的第一部话剧,李叔同在剧中扮演女主角玛格丽特。

李叔同的戏剧活动虽如星光一闪,却照亮了中国话剧发展的道路,开启了中国话剧的帷幕。

弘一大师李叔同:半世潇洒半世僧谢和琛“少年时做公子,像个翩翩公子;中年时做名士,像个名士;做话剧,像个演员;学油画,像个美术家;学钢琴,像个音乐家;办报刊,像个编者;当教员,像个老师;做和尚,像个高僧。

”——丰子恺《我的老师李叔同》“长亭外,古道边,芳草碧连天,晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落,一斛浊酒尽余欢,今宵别梦寒。

”淡淡的笛音吹出了离愁,幽美的歌词写出了别绪,听来让人百感交集。

这首广为传唱的歌曲就是李叔同的代表作。

李叔同被丰子恺称赞为“文艺的园地,差不多被他走遍了”,后来他遁入空门,法号弘一。

1942年10月的一天下午,泉州的温陵养老院的晚晴室中,沉疴久病的弘一法师临终弥留之际,他挥毫作书“悲欣交集”四字后右肋而卧,安详圆寂,走完了他辉煌而充满传奇色彩的一生。

四个字中蕴含了他对人生的多少难以言传的感慨,至今谁又能说得清呢?传奇的身世弘一法师李叔同,祖籍浙江平湖,1880年出生于天津。

父亲李筱楼是同冶时期的进士,曾官吏部。

李叔同排行第三,幼名成蹊。

他五岁时。

73岁的老父因病去世,母亲王氏是父亲四个妻子中最小的妾室,时年25岁。

就这样,一个身卑位贱的年轻寡妇带着幼年的挛叔同,在这样一个中国传统的旧式大家庭中艰辛度日。

因此,依母教养成人的李叔同对母亲终生孝敬和怀念。

也许正是李叔同幼年丧父的悲苦和“庶出”身份的低微,小时候的李叔同就显出不同于人的特殊性情:他常常趋于偏激。

他从小就喜欢养猫,甚至爱猫如痴。

不仅养了许多只,并且敬猫如同敬人。

直到他十几年后去日本留学,仍未改变自己奇特的个性。

一次,他竟突然专门给家里发了一封急电,询问自己养的那些猫是否平安。

李叔同幼年聪慧过人,五岁便跟随母亲习诵古诗格言,六七岁时即攻读《昭明文选》,居然能朗朗成诵,人多异之。

八九岁时,他的侄媳曾与当地居士学习佛教《大悲咒》、《往生咒》等,他从旁听之,不久也能背诵。

十岁始读《古文观止》和《四书》、《尔雅》,尤喜《说文解字》,并开始临摹篆贴。

第一节知足之人心最安安莫安于知足,危莫危于多言。

——李叔同《格言别录》1925年秋,已是弘一大师的李叔同应至友夏丏尊之邀前往白马湖小住。

后来,夏丏尊回忆那段岁月感慨良多。

宁波七塔寺夏丏尊在云水堂里看到四五十个游方僧住着,似乎皆睡通铺,而李叔同就住在下层。

老友重逢,他俩便有了如下的交谈:“到宁波三日了,前两日是住在小旅馆里的。

”“那旅馆不十分清爽吧?”“很好!臭虫也不多,不过两三只。

主人待我非常客气呢!”夏丏尊邀请弘一大师到上虞白马湖住几天。

到了白马湖,夏丏尊将弘一大师安顿在春社住下。

到了春社,弘一大师亲自把铺盖打开。

这是十分简单,且用破席子裹着的铺盖。

他将破席子珍重地铺在床上,又摊开了被子,把衣服卷了几件就当作了枕头。

然后,他取出一块破毛巾从容地走到湖边去洗脸。

夏丏尊颇不忍心,就说:“这手巾太破了,替你换一条,好吗?”“哪里!还好用的,和新的差不多。

”弘一大师一边说,一边就把毛巾展开来让夏丏尊看,好像是表明它并不十分破旧似的。

弘一大师到白马湖时,已过了中午。

由于他严格按照戒律行事,过午即不进食。

第二天,夏丏尊在午前早早地送去了饭菜。

弘一大师吃饭时,夏丏尊就在一旁看着。

这菜不过是些白菜萝卜之类的家常素菜,可大师吃起来却是那样的喜悦。

尤其是当他用筷子郑重地夹起一块萝卜时的那种惜福的神情,夏丏尊见了感动得要流下泪来。

这天,有另一位朋友送来了四样素菜,其中一碗菜非常咸。

夏丏尊带着责备的口吻说:“这太咸了!”岂知弘一大师说道:“好的!咸的也有咸的滋味,也好的!”此后,弘一大师表示不必再专门为他送菜来,说他自己可以走着去夏丏尊的家里吃饭。

夏家离春社约有一百米的路,夏丏尊表示:“那么逢天雨仍替你送去吧。

”“不要紧!天雨,我有木屐哩!”他把“木屐”二字说得很郑重,俨然是一种了不得的法宝。

他又补充说:“每日走些路,也是一种很好的运动。

”在弘一大师看来,这世界上竟没有一样东西是不好的。

小旅馆是好的,尽管有几只臭虫,统铺是好的,破席子是好的,破毛巾是好的,咸苦的素菜是好的,走路也是好的……夏丏尊彻底折服了:“这是何等的风光啊!宗教上的话且不说,琐屑的日常生活到此境界,不是所谓生活的艺术化了吗?人家说他在受苦,我却说他是享乐。

弘一法师李叔同辟谷17天

弘一法师李叔同辟谷日记

“长亭外,古道边,芳草碧连天;晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落;一杯浊酒尽余欢,今宵别梦寒。

”

一曲《送别》唱到今天,激起人们多少往日情怀!这首名歌的词作者,便是我国近代艺坛上的一位杰出的先驱人物:李叔同,也就是后来的弘一法师。

李叔同(原名文涛,别号息霜,法号演音、弘一)曾经是五四新文化运动的创始人之一,正如他的弟子——著名画家丰子恺所说,

他是我国最早出国学文艺的留学生之一;是最早提倡话剧,最早研究油画,也是最早研究西方音乐的艺术教育家之一。

李叔同原本常读理性方面的书,后来忽然对道教发生兴趣,案头常放着道藏。

据丰子恺回忆,李先生经常把自己不用的东西分赠给弟子们,仿佛即将远行一般。

有一天,李叔同由校工闻玉陪同,到大慈山辟谷,断食达十七天。

他还将断食的感受详细记录于《断食日志》。

就有了弘一法师李叔同辟谷17天

这期间,他自感身心灵化,似有仙象。

平时以写毛笔字打发时间,笔力丝毫不减,而心气比平时更灵敏、畅达,有脱胎换骨般的感觉。

断食之后摄影留念,并制成明信片分送朋友,像下排印着:“某年月日,入大慈山断食十七日,身心灵化,欢乐康强——欣欣道人记。

”

李叔同辟谷,弘一法师李叔同辟谷……。