李叔同的传奇人生

- 格式:ppt

- 大小:506.00 KB

- 文档页数:36

[李叔同]李叔同(1880~1942),祖籍浙江平湖,生于天津。

著名音乐家、美术教育家、书法家、戏剧活动家,是中国话剧的开拓者之一。

他从日本留学归国后,担任过教师、编辑之职,后剃度为僧,法名演音,号弘一,晚号晚晴老人,后被人尊称为弘一法师。

1913年受聘为浙江两级师范学校(后改为浙江省立第一师范学校)音乐、图画教师。

1915年起兼任南京高等师范学校音乐、图画教师,并谱曲南京大学历史上第一首校歌。

1918年6月30日晚,李叔同正式出家,不是带发修行的居士,而是入山苦修。

他只带了简单的生活用品,其他一概不带。

为弘扬佛法,他置生死于不顾。

1937年底,厦门轰炸不断,众人劝他避难,他却集众演讲,尽一己之力,渡劫众生。

1942年10月13日晚安详西逝,圆寂于泉州不二祠温陵养老院晚晴室。

一、人物生平【风流才子变身一代高僧】“长亭外,古道边,芳草碧连天;晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落;一杯浊酒尽余欢,今宵别梦寒。

”一曲《送别》唱到今天,激起人们多少往日情怀!这首名歌的曲作者,是美国音乐家福斯特;而词作者,便是我国近代艺坛上的一位杰出的先驱人物:李叔同,也就是后来的弘一法师。

李叔同曾经是五四新文化运动的创始人之一,正如他的弟子——著名画家丰子恺所说,他是我国最早出国学文艺的留学生之一;是最早提倡话剧,最早研究油画,也是最早研究西方音乐的艺术教育家之一。

他终身的“艺事”——书法,更是达到极高的境界,被誉为20 世纪中国十大书法家之一。

这位20世纪初瑜亮一时的艺术家,中国现代艺术启蒙教育的先驱者,不啻如流星划过夜空,却想不到于1918年,“五四”运动前夕,斩断世情俗怨,从此芒鞋布衲,托钵空门。

由风华才子到云水高僧,由峰而谷,这一极具戏剧性的转折,怎不令人愕然、惘然?在一本“纪念册”里,留有他年轻时饰演“茶花女”的倩影,也印着他安样圆寂于陋室绳床的情景。

关于李叔同先生皈依佛门的缘起,众说纷纭,但无论在俗、出家,李叔同的“尘缘”实际上从未断过,且十分认真执着和彻底。

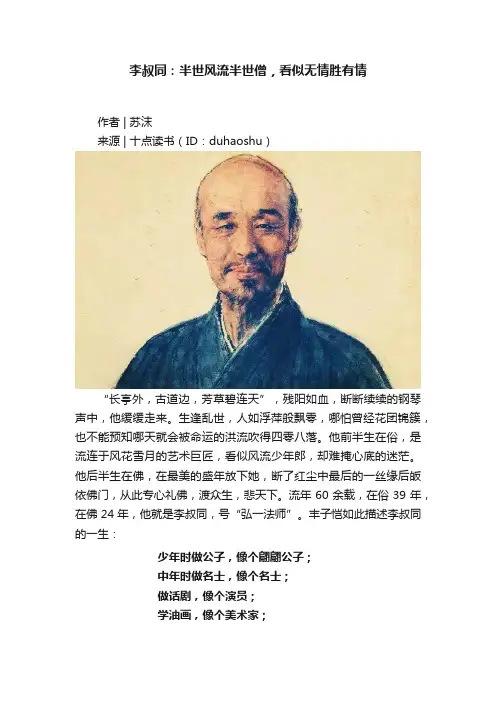

李叔同:半世风流半世僧,看似无情胜有情作者 | 苏沫来源 | 十点读书(ID:duhaoshu)“长亭外,古道边,芳草碧连天”,残阳如血,断断续续的钢琴声中,他缓缓走来。

生逢乱世,人如浮萍般飘零,哪怕曾经花团锦簇,也不能预知哪天就会被命运的洪流吹得四零八落。

他前半生在俗,是流连于风花雪月的艺术巨匠,看似风流少年郎,却难掩心底的迷茫。

他后半生在佛,在最美的盛年放下她,断了红尘中最后的一丝缘后皈依佛门,从此专心礼佛,渡众生,悲天下。

流年60余载,在俗39年,在佛24年,他就是李叔同,号“弘一法师”。

丰子恺如此描述李叔同的一生:少年时做公子,像个翩翩公子;中年时做名士,像个名士;做话剧,像个演员;学油画,像个美术家;学钢琴,像个音乐家;办报刊,像个编者;当教员,像个老师;做和尚,像个高僧。

他的艺术造诣达到了令人生畏的高度,他也是近代佛家律宗的最高成就者。

人活一世间,能如此畅快淋漓,世间唯有李叔同一人。

麒麟才子初见佛法光绪六年,李叔同出生于天津的一座四进四出的进士府邸,府邸的主人是声名显赫的侗达李家。

然而李家香火不旺,在期盼中出生的李叔同就如同新添的干柴,烈火烹油般将李家轰轰烈烈地燃烧到鼎盛时期。

据传闻,他降生之日,有一只喜鹊口衔松枝放在产房的窗户上。

因其父李莜楼晚年虔诚拜佛,终生乐善好施,是众人口中的“李善人”,更是在李叔同出生那日买下门外所有的水产,拿去放生祈福。

所有人都认为这松枝是佛赐祥瑞。

李叔同也一直将这根松枝随身携带,并时常对着它祈祷。

他的父亲李莜楼当时已经六十八岁,其母当年十九岁,老夫少妻的结合却诞下了麒麟之才。

李叔同在童年就已才露尖角,他六岁启蒙,十五岁时就能诵出“人生犹如西山日,富贵终如草上霜”这样的绝句。

李家许多人潜心向佛,因受佛法熏陶,儿时的李叔同便喜欢上了念经时的空灵感受,或许那时他已埋下出家为僧的种子。

在李叔同《大悲咒》和《往生咒》的经声中,李家最后的繁华随着古佛青灯的袅袅青烟在空中消散。

李叔同是一个传奇———读《李叔同说佛》时间:01-21 10:22 作者:董凤鼎新闻来源:检察日报李叔同是一个传奇。

他是那样扑朔迷离,又是那样深不见底。

一本《李叔同说佛》(陕西师范大学出版社出版),犹如打开的窗口,让我们尽览了这位奇人的风采,透视了他的心声。

李叔同学名文涛,叔同为其字。

他出生于清光绪六年(1880年)。

他生前最著名的身份,一是佛门法师,二是艺术启蒙家。

1942年秋,李叔同以弘一法师的身份卒于泉州不二祠温陵养老院,时年63岁。

他吉祥西去留给后人无限思考,他那起起伏伏的传奇一生,又牵动了不少人的好奇心。

在被称为高僧的人中,有不少人出身于儒。

但在儒佛两道都卓有成就的却为数不多。

李叔同就是那“为数不多”的传奇人物。

李叔同无论对儒家文化,还是对佛学、西学、美术、戏剧以及诗词等学科,无不博涉旁通。

他的交游也不止是古学之士,而是社会各方人士:有饱学儒士,有文人骚客,有艺人名妓,有释子名流。

而李叔同不仅能不拘小节地潇洒风流,还能吟诗填词绘画作书,还能粉墨登场唱京戏、演话剧,真正是“津沽风流在叔同”。

李叔同从风光八面的文化名流转而皈依佛门,在风花雪月的杭州避世而居,潜心修行,从此,往昔种种,仿佛一切两断,李叔同已死,而弘一法师方生。

他的演讲稿与处世格言曾被梁实秋、林语堂等人誉为“一字千金,值得所有人慢慢阅读,慢慢体味,用一生的时间静静领悟”。

《李叔同说佛》一书,要言不烦地收录了《弘一大师讲演录》、《格言别录》、《李叔同诗集》等。

捧读此书,我们仿佛读懂,没有艺术的人生,不是真正的人生。

若问何为艺术?我们往往说不清楚,也许,越说越糊涂。

再问艺术有何用处?更是答不上来。

音乐、绘画或者戏曲,只是艺术的外在形式而不是艺术;音乐家、画家、戏曲家,只是艺术家的头衔,也不是艺术。

我们觉得艺术像奢华的盛宴,是拿人生来靡费的。

也像润物的雨丝,是慢得要命,一时半刻看不出效益。

然而,艺术的经久力却是惊人的,李叔同入佛门是艺术,李叔同讲佛法更是艺术。

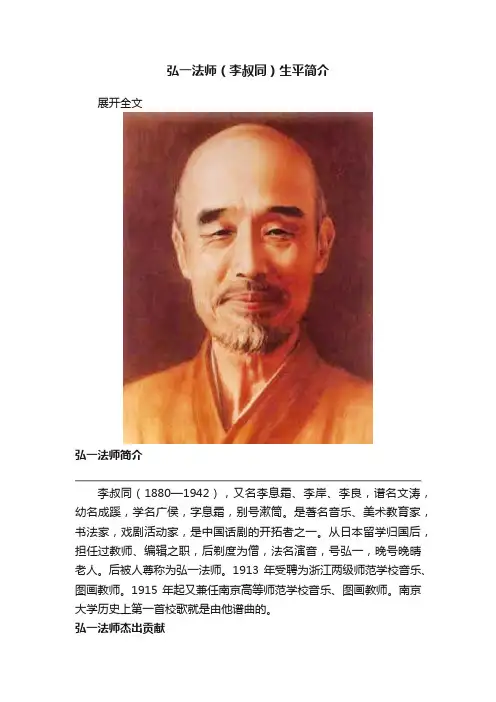

弘一法师(李叔同)生平简介展开全文弘一法师简介李叔同(1880—1942),又名李息霜、李岸、李良,谱名文涛,幼名成蹊,学名广侯,字息霜,别号漱筒。

是著名音乐、美术教育家,书法家,戏剧活动家,是中国话剧的开拓者之一。

从日本留学归国后,担任过教师、编辑之职,后剃度为僧,法名演音,号弘一,晚号晚晴老人。

后被人尊称为弘一法师。

1913年受聘为浙江两级师范学校音乐、图画教师。

1915年起又兼任南京高等师范学校音乐、图画教师。

南京大学历史上第一首校歌就是由他谱曲的。

弘一法师杰出贡献在中国近百年文化发展史中,弘一大师李叔同是学术界公认的通才和奇才,作为中国新文化运动的先驱者,他最早将西方油画、钢琴、话剧等引入国内,且以擅书法、工诗词、通丹青、达音律、精金石、善演艺而驰名于世。

中国僧俗两界闻名于世弘一法师, 在近代文艺领域里无不涉足,诗词歌赋音律、金石篆刻书艺、丹青文学戏剧皆早具才名。

而他在皈依佛门之后,一洗铅华,笃志苦行,成为世人景仰的一代佛教宗师。

他被佛教弟子奉为律宗第十一代世祖。

他传奇的一生为我国近代文化、艺术、教育、宗教领域里贡献了十三个第一,堪称卓越的文艺先驱,他爱国的抱负和义举更贯穿于一生。

大师的懿行在当代清晰可寻,天津、上海、嘉兴平湖、泉州、厦门、成都、温州、漳州、惠安、安海、青岛、台北等全国许多市区、寺庙建有李叔同弘一法师纪念馆堂、设立大师塑像,成为城市名片、旅游景点,供人们祭奠瞻仰、参观学习。

1918年,弘一法师38岁出家,1942年62岁圆寂于福建泉州开元寺。

依据有关他的大量史料和传记,吾认真地进行了有据可考的总结,弘一法师可成就中国近代历史第一的则有十三个之巨。

谨敬列如下:一、1906年考入日本东京最高美术学府学习西洋绘画,主持创办中国第一个话剧社团“春柳社”。

二、1906年主编中国第一本音乐刊物即《音乐小杂志》介绍西洋音乐和自己创作的歌曲到国内发行。

三、1907年组织中国第一部话剧《茶花女》在日本东京为国内赈灾义演,主演茶花女传为佳话,开中国话剧先河。

弘一法师(李叔同)——中国新文化运动的先驱李叔同(1880—1942),又名李息霜、李岸、李良,谱名文涛,幼名成蹊,学名广侯,字息霜,别号漱筒。

著名音乐家、美术教育家、书法家、戏剧活动家,是中国话剧的开拓者之一。

他从日本留学归国后,担任过教师、编辑之职,后剃度为僧,法名演音,号弘一,晚号晚晴老人,后被人尊称为弘一法师。

在中国近百年文化发展史中,弘一大师是学术界公认的通才和奇才,作为中国新文化运动的先驱者,他最早将西方油画、钢琴、话剧等引入国内,且以擅书法、工诗词、通丹青、达音律、精金石、善演艺而驰名于世,是中国传统文化与佛教文化相结合的优秀代表。

作曲家:●《送别》长亭外,古道边,芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落。

一壶浊酒尽余欢,今宵别梦寒。

长亭外,古道边,芳草碧连天。

问君此去几时还,来时莫徘徊。

天之涯,地之角,知交半零落。

人生难得是欢聚,惟有别离多。

这首《送别》不涉教化,意蕴悠长,音乐与文学的结合堪称完美。

歌词以长短句结构写成,语言精练,感情真挚,意境深邃。

音乐起伏平缓,描绘了长亭、古道、夕阳、笛声等晚景,衬托也寂静冷落的气氛。

前后形成鲜明对比,情绪变成激动,似为深沉的感叹。

恰当地表现了告别友人的离愁情绪。

这些相近甚至重复的乐句在歌曲中并未给人以繁琐、絮叨的印象,反而加强了作品的完整性和统一性,赋予它一种特别的美感。

●南京大学校歌大哉一诚天下动,如鼎三足兮,曰知、曰仁、曰勇。

千圣会归兮,集成于孔。

下开万代旁万方兮,一趋兮同。

踵海西上兮,江东;巍巍北极兮,金城之中。

天开教泽兮,吾道无穷;吾愿无穷兮,如日方暾。

校歌内容深受儒家思想影响,可以用“弘扬诚朴精神”、“培养精英人才”和“发展教育事业”来简要概括。

“诚朴”的求学和治学精神,是人才培养和大学发展的根基,它是铸就“雄伟”的必要条件。

诚朴的精神,符合办学的规律,具有历史的穿透力,影响着一代又一代的南大人,已经成为南京大学百年办学历程中一脉相承的精髓。

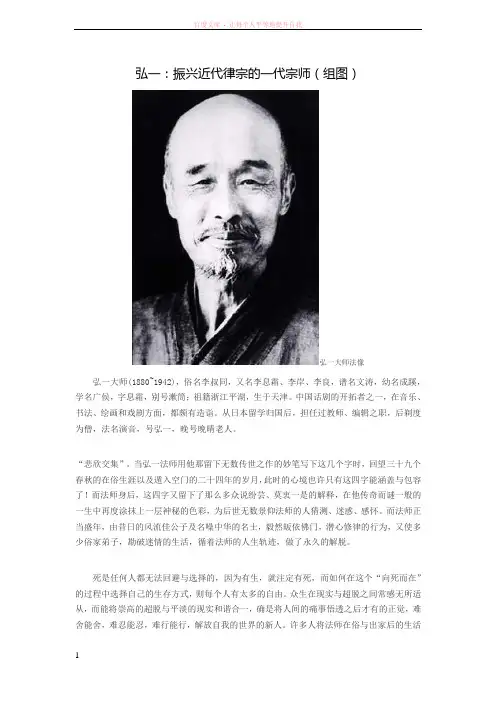

弘一:振兴近代律宗的一代宗师(组图)弘一大师法像弘一大师(1880~1942),俗名李叔同,又名李息霜、李岸、李良,谱名文涛,幼名成蹊,学名广侯,字息霜,别号漱筒;祖籍浙江平湖,生于天津。

中国话剧的开拓者之一,在音乐、书法、绘画和戏剧方面,都颇有造诣。

从日本留学归国后,担任过教师、编辑之职,后剃度为僧,法名演音,号弘一,晚号晚晴老人。

“悲欣交集”。

当弘一法师用他那留下无数传世之作的妙笔写下这几个字时,回望三十九个春秋的在俗生涯以及遁入空门的二十四年的岁月,此时的心境也许只有这四字能涵盖与包容了!而法师身后,这四字又留下了那么多众说纷芸、莫衷一是的解释,在他传奇而谜一般的一生中再度涂抹上一层神秘的色彩,为后世无数景仰法师的人猜测、迷惑、感怀。

而法师正当盛年,由昔日的风流佳公子及名噪中华的名士,毅然皈依佛门,潜心修律的行为,又使多少俗家弟子,勘破迷情的生活,循着法师的人生轨迹,做了永久的解脱。

死是任何人都无法回避与选择的,因为有生,就注定有死,而如何在这个“向死而在”的过程中选择自己的生存方式,则每个人有太多的自由。

众生在现实与超脱之间常感无所适从,而能将崇高的超脱与平淡的现实和谐合一,确是将人间的痛事悟透之后才有的正觉,难舍能舍,难忍能忍,难行能行,解放自我的世界的新人。

许多人将法师在俗与出家后的生活视为截然的对立而不能理解,实际上,终其一生,他的出家行为与其在俗世时一样,依然是他忠于生命,忠于自己的延续。

弘一法师1880年生于天津,俗姓李,名叔同,幼年即聪慧无比。

父亲是一位笃信佛教的在家居士,在叔同五岁时去世。

也许是父亲的言行濡染了年幼的他,以致成为他后来遁入空门的最始的缘起。

在此后三千多个寒暑中,叔同以他独有的秉性与感悟,对所历经的人间世事,无一不是全身心的投入,自由自在地挥洒着自己的生命,无论是对自己的国家、热爱的艺术以及钟爱的红粉知己,都倾入了生命中的全部热情。

1898年当李叔同结婚后的第二年,正值康有为、梁启超变法失败,李叔同十分崇拜康有为,赞同变法,他曾以“南海康君是吾师”来明志。

关于李叔同的个人简介(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如总结计划、党团报告、合同协议、策划方案、演讲致辞、规章制度、条据文书、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary plans, party and youth league reports, contract agreements, planning plans, speeches, rules and regulations, doctrinal documents, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!关于李叔同的个人简介李叔同多才艺,编歌演剧、作画治印无所不擅,又通数国文字。

内外清净,菩提之因——李叔同李叔同(1880—1942),又名李息霜、李岸、李良,谱名文涛,幼名成蹊,学名广侯,字息霜,别号漱筒。

李叔同是著名音乐家、美术教育家、书法家、戏剧活动家,是中国话剧的开拓者之一。

他从日本留学归国后,担任过教师、编辑之职,后剃度为僧,法名演音,号弘一,晚号晚晴老人,后被人尊称为弘一法师。

1913年受聘为浙江两级师范学校(后改为浙江省立第一师范学校)音乐、图画教师。

1915年起兼任南京高等师范学校音乐、图画教师,并谱曲南京大学历史上第一首校歌。

弘一法师,在俗时的名字叫李叔同,青年时是一个进出名场、潇洒无羁的风流才子,后半生成为芒鞋布衲、苦修律宗的空门高僧。

他被林语堂誉为那个时代最有才华的天才之一,也因为其剧变的人生轨迹,而被世人视作是一个传奇。

林语堂:“李叔同是我们时代里最有才华的几位天才之一,也是最奇特的一个人,最遗世而独立的一个人。

”张爱玲:“不要认为我是个高傲的人,我从来不是的,至少在弘一法师寺院围墙的外面,我是如此地谦卑。

”在中国近百年文化发展史中,弘一大师李叔同是学术界公认的通才和奇才,作为中国新文化运动的先驱者,他最早将西方油画、钢琴、话剧等引入国内,且以擅书法、工诗词、通丹青、达音律、精金石、善演艺而驰名于世。

1918年的春天,一个日本女人和她的朋友,寻遍了杭州的庙宇,最终在一座叫虎跑的寺庙里找到了自己出家的丈夫。

38岁的他原来是西湖对岸,浙江省立第一师范学校的教员,不久前辞去教职离开学校,在这里落发为僧。

十年前他在日本留学时与妻子结识,此后经历了多次的聚散离合,但这一次已经是最后的送别,丈夫决定离开这繁华世界,皈依佛门。

几个人一同在岳庙前临湖素食店,吃了一顿相对无言的素饭,丈夫把手表交给妻子作为离别纪念,安慰她说,你有技术,回日本去不会失业。

岸边的人望着渐渐远去的小船失声痛哭,船上的人连头也没有再回过一次。

这是1957年3月7日,登载在《文汇报》上的文章,《我也来谈谈李叔同先生》,文章出自叔同老友,近代教育家黄炎培先生之手,写的是他亲眼所见,朋友与妻子诀别的一幕。

[键入文字]从风流才子到一代高僧:弘一法师李叔同简介弘一法师,在俗时的名字叫李叔同,青年时是一个进出名场、潇洒无羁的风流才子,后半生成为芒鞋布衲、苦修律宗的空门高僧。

他被林语堂誉为那个时代最有才华的天才之一,也因为其剧变的人生轨迹,而被世人视作是一个传奇。

林语堂:“李叔同是我们时代里最有才华的几位天才之一,也是最奇特的一个人,最遗世而独立的一个人。

”张爱玲:“不要认为我是个高傲的人,我从来不是的,至少在弘一法师寺院围墙的外面,我是如此地谦卑。

”在中国近百年文化发展史中,弘一大师李叔同是学术界公认的通才和奇才,作为中国新文化运动的先驱者,他最早将西方油画、钢琴、话剧等引入国内,且以擅书法、工诗词、通丹青、达音律、精金石、善演艺而驰名于世。

1918 年的春天,一个日本女人和她的朋友,寻遍了杭州的庙宇,最终在一座叫虎跑的寺庙里找到了自己出家的丈夫。

38 岁的他原来是西湖对岸,浙江省立第一师范学校的教员,不久前辞去教职离开学校,在这里落发为僧。

十年前他在日本留学时与妻子结识,此后经历了多次的聚散离合,但这一次已经是最后的送别,丈夫决定离开这繁华世界,皈依佛门。

几个人一同在岳庙前临湖素食店,吃了一顿相对无言的素饭,丈夫把手表交给妻子作为离别纪念,安慰她说,你有技术,回日本去不会失业。

岸边的人望着渐渐远去的小船失声痛哭,船上的人连头也没有再回过一次。

这是1957 年3 月7 日,登载在《文汇报》上的文章,《我也来谈谈李叔同先生》,文章出自叔同老友,近代教育家黄炎培先生之手,写的是他亲眼所见,朋友与妻子诀别的一幕。

五年前,李叔同创作了歌曲《送别》,歌词意境之高,让人叹服。

但没想到,这些文1。

李叔同简介一弘一法师(1880-1942)俗名李叔同,浙江平湖人,生于天津。

既是才气横溢的艺术教育家,也是一代高僧。

“二十文章惊海内”的大师,集诗、词、书画、篆刻、音乐、戏剧、文学于一身,在多个领域,开中华灿烂文化艺术之先河。

他反中国古代的书法艺术推向了极至,“朴拙圆满,浑若天成”,鲁迅、郭沫若等现代文化名人以得到大师一幅字为无尚荣耀。

他是第一个向中国传播西方音乐的先驱者,所创作的《送别歌》,历经几十年传唱经久不衰,成为经典名曲。

同时,他也是中国第一个开创裸体写生的教师。

卓越的艺术造诣,先后培养出了名画家丰子恺、音乐家刘质平等一些文化名人。

他苦心向佛,过午不食,精研律学,弘扬佛法,普渡众生出苦海,被佛门弟子奉为律宗第十一代世祖。

他为世人留下了咀嚼不尽的精神财富,他的一生充满了传奇色彩,他是中国绚丽至极归于平淡的典型人物。

太虚大师曾为赠偈:以教印心,以律严身,内外清净,菩提之因。

赵朴初先生评价大师的一生为:“无尽奇珍供世眼一轮圆月耀天心。

”“长亭外,古道边,芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山……”当我们唱起这首沉郁、优美的歌曲的时候,闪现在眼前的不仅是一幅凄美的送别场景,还会想到一代艺术奇才———李叔同。

作为中国新文化运动的早期启蒙者,李叔同一生从事各种艺术活动,涉猎文学、音乐、美术、戏剧、金石、书法等各个领域,以其无上的智慧和卓越的才华取得了辉煌的艺术成就。

当他阅尽人间的繁华和沧桑后,义无反顾地遁入空门,留给人们的是他诱人琢磨、令人叹为观止的传奇经历。

弘一法师李叔同是中国近、现代史上一个极富传奇色彩而又颇有争议的人物。

从来没有一个人能像他那样才华横溢、学贯中西,也从来没有一个人能像他那样凭借其生前超常的智慧给世人以无限的思索和追仰。

李叔同,本名李文涛,叔同为其字,弘一是其出家后的法号。

生于清光绪六年(1880年),卒于1942年秋,浙江平息人。

李叔同一生63年,在俗39年,在佛24年。

其生其死都充满诗意和神秘色彩,仿佛一切都是事先已设计好了的,又仿佛是演完了一场人生大戏,在人们还没有品出韵味的时候,便匆匆卸装收场,留下遗憾万千。

弘一大师(图片来源:资料图)长亭外,古道边,芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山……历数中国近代佛门高僧,在俗时能以诗词歌赋、琴棋书画才情名满天下,皈依佛门后潜心修道、弘法倡佛,饶有功德者当首推弘一大师。

弘一大师俗姓李,名文涛,字叔同。

一八八零年十月二十三日生于天津。

大师乃世家子弟,自幼受到良好的教育。

喜读唐、五代诗词,尤爱王维诗。

后又师从津门书印名家唐静岩学篆书及治印。

一九零五年东渡日本留学,在东京上野美术学校学习西洋绘画,同时还在音乐学校学习钢琴及作曲理论。

一九一八年农历七月十三日,三十九岁的李叔同,在杭州虎跑寺出家为僧,取名演音,号弘一。

李叔同天资聪颖且学贯中西,这给他多姿多彩的人生、在俗及出家后做出的斐然成绩打下了良好的基础。

他自幼似乎就与佛有缘,十五岁时即能写出“人生犹似西山月,富贵终如草上霜。

”这样的诗句,很有堪破红尘的意味。

然而随着年龄的增长,这位才子胸中那颗滚烫的拳拳报国之心也曾狂跳。

一九一一年十月十日,辛亥革命爆发,逾年清帝被迫宣告退位,结束了清朝政府的统治。

民国肇始,群情高涨,百废待兴。

李叔同豪情万丈,填下了一首足以言志的《满江红》:皎皎昆仑,山顶月,有人长啸。

看囊底,宝刀如雪,恩仇多少。

双手裂开鼷鼠胆,寸金铸出民权脑。

算此生,不负是男儿,头颅好。

荆轲墓,咸阳道,聂政死,尸骸暴。

尽大江东去,余情还绕。

魂魄化成精卫鸟,血花溅作红心草。

看从今,一担好山河,英雄造。

一九一二年,李叔同加入了进步文学团体“南社”,并与社友姚雨平、叶楚伧、柳亚子等创办了《太平洋》报。

在该报任主笔期间,李叔同充分发挥了他的书法、绘画、诗文等艺术才能。

同时他与许多文艺界人士广泛交游,这其中就有富有传奇色彩的陈师曾、苏曼殊两位。

此后,李叔同应邀到杭州的浙江两级师范学校任教。

出生在北方的李叔同,来到风景秀丽甲天下的江南水乡,清雅毓秀的西湖山水更激发了他的艺术灵感,使他的才情得到了升华。

在杭州浙师任教的六年里,他醉心艺术教育,培养出了丰子恺、刘质平、潘天寿等一批优秀艺术人才,可谓桃李满天下。

高考作文人物素材:一生充满了传奇色彩—李叔同!(附多元思维素材运用)导读他,“二十文章惊海内”,集诗、词、书画、篆刻、戏剧、文学于一身,在多个领域开中华灿烂文化艺术之先河。

他把中国古代的书法艺术推向了极致,“朴拙圆满,浑若天成”;他是第一个向中国传播西方音乐的先驱者,创作的《送别歌》历经几十年传唱而不衰;他是中国第一个开创裸体写生的教师;他先后培养出了着名画家丰子恺、音乐家刘质平等一些文化名人。

他苦心向佛,过午不食,精研律学,弘扬佛法,普渡众生出苦海,被佛门弟子奉为律宗第十一代世祖。

他给世人留下了咀嚼不尽的精神财富,他的一生充满了传奇色彩。

他,就是李叔同。

李叔同介绍李叔同是何许人也?弘一法师何许人也?现在很多人对此都是茫然不知。

但当说起先生那首《送别》,却可以说是家喻户晓、妇孺皆知了。

长亭外,古道边,芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落。

一壶浊酒尽余欢,今宵别梦寒。

听!听!那缥缈的歌声又从远方传来,又在耳畔响起。

酒壶已空,余欢将尽,惟剩苍凉别梦,其中还残留下多少回忆的温馨?该上路的终归要上路,该告别的终归要告别。

人生是一段不长不短的夜行,惟独智慧才是我们心中的长明灯,所以要觉悟,所以要修智慧。

极少数人修持了慧业,经历这段夜行之后,便能抵达光明的彼岸。

李叔同先生无疑便是这极少数成就者中的一个:君子之交,其淡如水。

执象而求,咫尺千里。

问余何适?廓尔忘言。

华枝春满,天心月圆。

这是先生辞世前在致生平至友夏丐尊、弟子刘质平和性愿法师的遗书中附录的四句诗偈。

前两句是警劝他们勿要执迷于人生表象,如此而想获取正觉正悟,无异于南辕北辙、缘木求鱼;后两句是对自己灵魂得到美好归宿颇感欣慰。

大智者的告别仪式的确有些与众不同,弘一法师大慈大悲的临终关怀(反过来,是死者关怀生者)给今天的人们依然留下了至为深切的感动。

如果说有一种人生华丽而不刺眼,铅华洗尽,返璞归真,历尽世间的奢华百态仍清澈如水,那么这种人生非李叔同大师莫属。