李叔同

- 格式:ppt

- 大小:773.50 KB

- 文档页数:23

李叔同的书李叔同(1881年6月2日 - 1942年11月28日),字松山,号石甫,是中国现代思想史和文化史的重要人物之一,也是20世纪中国文化界的杰出代表之一。

他的学识渊博,所写的书籍被誉为中国文化史研究中的重要经典之一。

一、《石壁传世》《石壁传世》是李叔同的代表作之一,也是他一生中最重要的著作之一。

此书主要介绍中国古代的书法艺术。

作者通过对碑帖的研究,对中国书法典籍、书法名家等进行深入分析,全面展示了中国书法的演变史和发展过程。

在书法史研究上有着很高的学术地位。

二、《百一名山图考》《百一名山图考》是李叔同著作之一,是一部关于中国名山的地理、历史、人文等方面的专著。

此书不仅是中国学者在研究名山方面的标志性著作,而且因其系统化、具有创新性的观点和思路,也是世界学术界研究名山史的重要参考书之一。

三、《辛亥革命评传》《辛亥革命评传》是李叔同著作之一,是一部描写辛亥革命的历史书籍。

李叔同在书中详细地介绍了辛亥革命的基本内容和历史事件,阐述了革命的背景、伟大意义和社会影响。

此书被誉为中国近代史研究中的重要著作之一,具有非常高的学术价值。

四、《纪伯阳著述辑存》《纪伯阳著述辑存》是李叔同对明代著名道家学派代表人物纪君祥(又称“纪伯阳”)著作的系统整理和分类。

在此书中,作者展示了纪伯阳的学术成就和文化价值,为研究明代道家思想、文化和学术界的历史提供了一个重要的参考材料。

五、《历代名画记》《历代名画记》是李叔同的另一重要著作之一,主要介绍中国古代画派的发展史和艺术成就。

此书以作者的严谨学术态度,深入研究并总结了中国古代画派的特点、发展轨迹和艺术成就。

此书被誉为中国美术史研究领域中的经典之作。

六、《中国古代思想史》《中国古代思想史》是李叔同的著作之一,是一部整理和总结中国古代思想理论的学术专著。

在此书中,作者以很高的思辨和文学艺术风格,从哲学思想、科学技术、文学语言等方面全面呈现了中国古代思想演进的历程,对中国古代思想文化和哲学理论的研究做出了突出的贡献。

介绍李叔同的好的作品

李叔同是一位杰出的艺术家和学者,他的作品涵盖了多个领域,包括音乐、绘画、诗歌等。

以下是一些他的代表作:

1.《送别》:这是李叔同的经典之作,诗中表达了对离别的感伤和对友情的珍惜,语言优美、意境深远。

2.《长亭外古道边》:这是另一首离别主题的诗,以景喻情,描绘了离别的凄凉和伤感。

3.《自剖》:这首诗反映了李叔同的自剖和反思,表达了他对人生的理解和感悟。

4.《西湖夜游记》:这是一篇优美的游记,描述了作者在西湖夜晚的所见所感,体现了对自然和人生的深刻思考。

5.《篆刻述略》:这是李叔同的篆刻理论著作,系统地介绍了篆刻艺术的历史、技巧和审美标准。

6.《三十自述》:这篇自述文章回顾了李叔同的成长经历和思想转变,是他个人历史和思想的珍贵记录。

以上只是李叔同作品中的一部分,他的作品具有很高的艺术价值和思想深度,值得读者深入品味。

李叔同《梦》译文

嘿,咱来说说李叔同《梦》的译文哈。

这原文是:“哀游子茕茕其无依兮,在天之涯。

惟长夜漫漫而独寐兮,时恍惚以魂驰。

萝偃卧摇篮以啼笑兮,似婴儿时。

母食我甘酪兴粉饵兮,父衣我以彩衣。

月落乌啼,梦影依稀,往事知不知?汩半生哀乐之长逝兮,感亲之恩其永垂。

”

那咱就这么翻哈:哎呀呀,可怜那游子孤孤单单没啥依靠啊,在那天边边儿上呢。

只有那黑夜长长的自己一个人睡觉啊,时不时恍惚得魂儿都跑啦。

像那小孩子在摇篮里躺着又哭又笑啊,就跟婴儿的时候一个样儿。

老妈喂我好吃的奶酪和米粉糕啊,老爸给我穿上花花绿绿的衣服哟。

月亮落下去了乌鸦叫起来啦,梦里的影子模模糊糊的,过去的那些事儿知不知道哇?那半辈子的高兴啊悲伤啊都这么过去了啊,就感觉那爹娘的恩情永远都在那儿呢。

这可是李叔同写的哦!咱这么翻译是不是挺接地气的呀,就跟咱平常唠嗑似的。

这样翻呢,能让大家都容易懂,不整那些文绉绉不好理解的词儿。

咱就是要让译文读起来轻松,不费劲儿。

这样大家才能更好地体会原文的意思嘛。

嘿嘿,咱这翻译水平还不错吧!。

李叔同《送别》全文

李叔同的《送别》全文如下:

长亭外,古道边,芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落。

人生难得是欢聚,唯有别离多。

长亭外,古道边,芳草碧连天。

问君此去几时还,来时莫徘徊。

天之涯,地之角,知交半零落。

一壶浊洒尽余欢,今宵别梦寒。

《送别》这首诗的意思是:以短短的一首歌词,把古人送别的意象都集中起来,以一种“集大成”的冲击力,强烈震撼着中国人离别的“集体无意识”,成为中国人送友离别的一种文化心理符号。

古代送别诗,一般都是为送别某一个朋友而写的,是确有其人。

但耐人寻味的是,根据目前已有的资料,还看不出李叔同的《送别》是写给哪一位朋友。

在我看来,《送别》并不是为哪个友人而写,而是一首无所明指的象征送别诗。

《送别》分三段,第一段是“写景”,写在长亭外、古道边送别的画面;第二段则是抒情,抒发知交零落天涯的心灵悲慨;第三段从文字上看,是对第一段的重复,其实不然,是文字重复而意蕴

升华:经历了“送友离别”,而感悟到人生短暂,犹如日落,充满着彻骨的寒意。

整首歌词弥漫着浓重的人生空幻感,深藏着顿悟出世的暗示。

《送别》,实际上是李叔同以送别朋友为缘由,用无所明指的象征,传达出感悟人生、看破红尘的觉悟。

所以,《送别》不仅仅是朋友之间挥手相送的骊歌;而是李叔同即将告别人间、弃世出家的“前奏曲”。

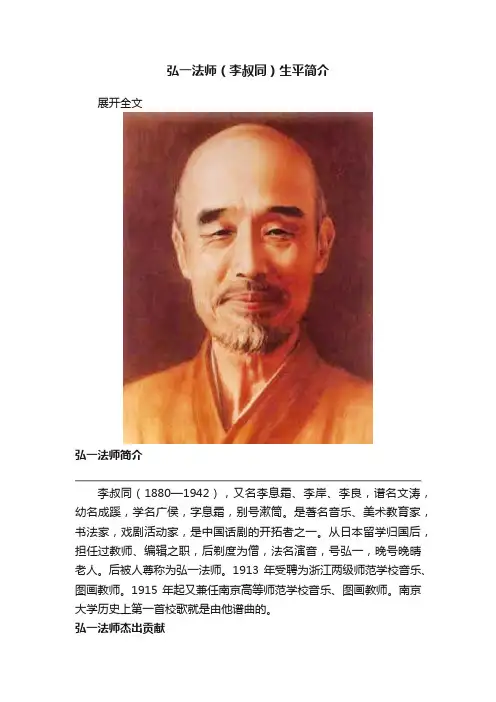

弘一法师(李叔同)生平简介展开全文弘一法师简介李叔同(1880—1942),又名李息霜、李岸、李良,谱名文涛,幼名成蹊,学名广侯,字息霜,别号漱筒。

是著名音乐、美术教育家,书法家,戏剧活动家,是中国话剧的开拓者之一。

从日本留学归国后,担任过教师、编辑之职,后剃度为僧,法名演音,号弘一,晚号晚晴老人。

后被人尊称为弘一法师。

1913年受聘为浙江两级师范学校音乐、图画教师。

1915年起又兼任南京高等师范学校音乐、图画教师。

南京大学历史上第一首校歌就是由他谱曲的。

弘一法师杰出贡献在中国近百年文化发展史中,弘一大师李叔同是学术界公认的通才和奇才,作为中国新文化运动的先驱者,他最早将西方油画、钢琴、话剧等引入国内,且以擅书法、工诗词、通丹青、达音律、精金石、善演艺而驰名于世。

中国僧俗两界闻名于世弘一法师, 在近代文艺领域里无不涉足,诗词歌赋音律、金石篆刻书艺、丹青文学戏剧皆早具才名。

而他在皈依佛门之后,一洗铅华,笃志苦行,成为世人景仰的一代佛教宗师。

他被佛教弟子奉为律宗第十一代世祖。

他传奇的一生为我国近代文化、艺术、教育、宗教领域里贡献了十三个第一,堪称卓越的文艺先驱,他爱国的抱负和义举更贯穿于一生。

大师的懿行在当代清晰可寻,天津、上海、嘉兴平湖、泉州、厦门、成都、温州、漳州、惠安、安海、青岛、台北等全国许多市区、寺庙建有李叔同弘一法师纪念馆堂、设立大师塑像,成为城市名片、旅游景点,供人们祭奠瞻仰、参观学习。

1918年,弘一法师38岁出家,1942年62岁圆寂于福建泉州开元寺。

依据有关他的大量史料和传记,吾认真地进行了有据可考的总结,弘一法师可成就中国近代历史第一的则有十三个之巨。

谨敬列如下:一、1906年考入日本东京最高美术学府学习西洋绘画,主持创办中国第一个话剧社团“春柳社”。

二、1906年主编中国第一本音乐刊物即《音乐小杂志》介绍西洋音乐和自己创作的歌曲到国内发行。

三、1907年组织中国第一部话剧《茶花女》在日本东京为国内赈灾义演,主演茶花女传为佳话,开中国话剧先河。

李叔同简介李叔同(1880~1942) 中国现代画家、书法家、音乐家、戏剧家。

名文涛,别号广候、漱同。

出家后法名演音,号弘一法师。

1880年10月23日生于天津,1942年10月13日卒于福建省泉州市。

原籍浙江平湖,从祖辈起移居天津。

父李筱楼(字小楼),道光甲辰(1884)进士,官吏部尚书,曾经业盐商,后从事银行业。

母亲姓王,为李筱楼侧室,能诗文。

李叔同 5岁丧父,在母亲的扶养下成长。

1901年入南洋公学,受业于蔡元培。

1905年东渡日本留学,在东京美术学校攻油画,同时学习音乐,并与留日的曾孝谷、欧阳予倩、谢杭白等创办《春柳剧社》,演出话剧《茶花女》、《墨奴吁天录》、《新蝶梦》等,是中国话剧运动创始人之一。

1910年李叔同回国,任天津北洋高等工业专门学校图案科主任教员。

翌年任上海城东女学音乐教员。

1912年任《太平洋报》文艺编辑,兼管副刊及广告,并同柳亚子发起组织文美会,主编《文美杂志》。

同年10月《太平洋报》停刊,应聘任浙江两级师范学校音乐图画教师。

1915年任南京高等师范美术主任教习。

在教学中他提倡写生,开始使用人体模特,并在学生中组织洋画研究会、乐石社、宁社,倡导美育。

1918年8月19日,在杭州虎跑寺剃度为僧,云游温州、新城贝山、普陀、厦门、泉州、漳州等地讲律,并从事佛学南山律的撰著。

抗日战争爆发后,多次提出“念佛不忘救国、救国必须念佛”的口号,说“吾人所吃的是中华之粟,所饮的是温陵之水,身为佛子,于此之时不能共纾困难于万一”等语,表现了深厚的爱国情怀。

李叔同多才多艺,诗文、词曲、话剧、绘画、书法、篆刻无所不能。

绘画上擅长木炭素描、油画、水彩画、中国画、广告、木刻等。

他是中国油画、广告画和木刻的先驱之一。

他的绘画创作主要在出家以前;其后多作书法。

由于战乱,小说诗歌文学作品大多散失。

从留存的《自画像》、《素描头像》、《裸女》以及《水彩》、《佛画》等可窥见一斑。

《自画像》估计是出国前所绘,画风细腻缜密,表情描写细致入微,类似清末融合中西的宫廷肖像画,有较高的写实能力。

李叔同的故事李叔同(1842年-1921年),字季高,号松涛,浙江绍兴人,清末民初著名的教育家、思想家、文学家。

他是中国近代教育事业的先驱者之一,也是中国新文化运动的重要人物之一。

李叔同的一生,留下了许多感人至深的故事,这些故事不仅展现了他的风采,也启迪了后人的心灵。

李叔同的故事,最早要追溯到他年轻时代。

他出生在一个书香门第,自幼酷爱读书,对于知识有着强烈的渴求。

然而,由于家境贫困,他并没有机会接受良好的教育。

但是,他并没有因此而放弃,而是利用业余时间自学,勤奋钻研,终于在儒家经典和古代文学上有了相当的造诣。

这段艰难的求学经历,成为了他后来教育事业的动力和使命。

年少时的李叔同,就对中国的教育制度有着自己的看法。

他认为,传统的科举制度对于培养人才存在着很大的局限性,不能满足时代的需求。

因此,他倡导改革教育,提倡注重实用性和创新性,主张推行新式教育,培养有理想、有道德、有文化、有纪律的人才。

为了实现这一理想,李叔同投身教育事业,创办了许多学校,培养了一大批有志青年。

在教育事业中,李叔同不仅是一位杰出的教育家,同时也是一位深受学生爱戴的好老师。

他待学生如子,倾心教书育人,不仅传授知识,更注重培养学生的品德和人格。

他常常鼓励学生勤奋好学,劝诫他们要有远大的理想和抱负,要做一个对社会有用的人。

他的言传身教,深深影响了一代又一代的学生,留下了深刻的印记。

李叔同的故事中,还有一段关于他的文学创作。

他是一位文学家,留下了许多优秀的诗文作品。

他的诗歌清新明快,富有音乐感,表现了对自然的热爱和对人生的感悟。

他的散文则充满了对生活的热情和对人民的关怀,语言简练,意境深远,给人以启迪和鼓舞。

李叔同的一生,充满了传奇和感人的故事。

他是一位为教育事业倾注心血的教育家,也是一位深受学生爱戴的好老师,更是一位才华横溢的文学家。

他的故事,不仅是一段传奇,更是一部感人至深的人生之歌。

他的精神和成就,将永远激励着我们,指引着我们前行。

李叔同(1880-1942)名文涛,别号息霜,法号弘一,祖籍平湖,生于天津,出身进士门第,盐商家庭。

工诗词,对石鼓文有研究,擅长书画、篆刻。

清光绪二十四年(1898),随母徙居上海,更名成蹊,就读于南洋公学,与新学界人士袁希濂、许幻园等创立"城南公社"。

二十七年三月,与僧人黄仰宗、画家任伯年、书法家高邕之等组织"上海书画公会",出版《李庐印谱》、《李庐诗钟》。

二十八年秋,补行庚子、辛丑并科乡试,他以嘉兴府平湖县监生资格,赴杭应试,未中举。

回南洋公学继续就读,三十年毕业,与穆怒斋等人组织"沪学会"。

三十一年秋,东渡日本留学,学习绘画和音乐,三十二年加入同盟会,在日本戏剧家藤泽浅二郎指导下,与曾孝谷等人发起组织"春柳社"。

翌年春,在东京演出《茶花女》、《黑奴吁天录》,饰《茶花女》女主角玛格丽特。

宣统二年(1910)回国,在天津直隶模范工业专门学堂任图画教员,不久,离津到上海,在城东女学堂当音乐教员。

翌年三月,加入"南社"。

民国元年(1912)春,先后受聘为《太平洋报》、《文美杂志》编辑。

由于他擅长国画和音乐,先后在浙江两级师范学堂、南京高等师范学校执教7年。

在此期间,所编《春游》、《早秋》等歌曲,引用外国歌曲配新词作教材,对中国早期艺术教育有开创之功,还培养了一批美术、音乐人才,其中有著名画家丰子恺、音乐家刘质平等。

民国7年8月,李叔同在杭州虎跑大慈寺削发出家,法名演音,号弘一。

芦沟桥事变后,他寄迹于苏、浙、闽寺宇之间,宏扬佛学与爱国相结合,淳朴笃实,不交权贵。

在所居地题"殉教堂"三字,表示"以护法故,不怕炮弹"。

42年10月13日在福建泉州不二祠圆寂。

遗著有《戒本羯磨随讲别录》、《互戒相经笺要》等。

后被佛门弟子尊为"重兴南山律宗第十一代祖师",驰誉中外。

李叔同送别全诗译文

原文:

送别

李叔同〔近现代〕

长亭外,古道边,芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落。

一壶浊酒尽余欢,今宵别梦寒。

长亭外,古道边,芳草碧连天。

问君此去几时来,来时莫徘徊。

天之涯,地之角,知交半零落。

人生难得是欢聚,惟有别离多。

译文:

在城郊十里长亭的古道边,长满了赏心悦目的翠绿花草,向外延伸到天边。

晚风拂过柳梢,笛声断断续续,夕阳在重重远山外,缓缓地坠落。

知心朋友大多已不知去向,漂泊各地,天涯海角各一方。

就借着一壶粗酿的酒,趁著今夜这短暂的相聚,饮尽所剩的欢乐,今夜告别的梦中一定非常寒冷。

在城郊十里长亭的古道边,长满了赏心悦目的翠绿花草,向外延伸到天边。

请问你此去后,何时才会回来?若要回来请别犹豫徘徊啊!

知心朋友大多已不知去向,漂泊各地,天涯海角各一方。

人生在世最难得的是能够欢聚在一起,但却是离别的时候多!

注释:

长亭:送别场所,象征着离别。

古道:一个普遍的离别场所,古道常常出现在离别诗词中,此处的“古道”也表达了无尽的离愁。

芳草:即香草,亦用来比喻忠贞、贤德之人,来源自屈原《离骚》之“香草美人”意象。

残:残缺、残破,这里用来形容笛声稀落。

零落:这里用来形容旧时知己、好友各自天涯,难以寻觅。

壶:又作“斛”“瓢”

尽:完结,消解。

李叔同独立创办我国第一个音乐刊物李叔同(1880—1942)幼名成蹊,学名文涛,字息霜,又字叔同,名号有晚晴老人、二一老人等200余个。

出家后法名演音,字弘一。

出生于天津。

母亲祖籍为浙江平湖。

祖辈在沽经营盐业和银行业。

李叔同出生时,父亲六十八岁,母亲王氏仅二十余岁。

他自幼聪慧好学,五岁亡父,母子相依为命,从母亲习诵名诗格言;六七岁时,在仲兄文熙督教下攻读《文选》,琅琅成诵;十岁读《孟子》和《古文观止》;十一岁读“四书”;十四岁临摹篆帖,习小楷;十六七岁时,喜读唐五代诗词,尤爱王维诗作。

家境优裕,却无纨绔子弟习气,从天津艺林名士游,饱读经史子集,对诗词、文章、书法、篆刻均有造诣。

1906年正月,李叔同独立创办《音乐小杂志》,开创了我国近代音乐刊物出版的先河。

正月三日作序,十五日在日本印刷,二十日在上海发行。

《音乐小杂志》内容丰富,设计新颖,图文并茂,令人耳目一新。

木炭画《乐圣比独芬像》为作者亲绘,也是中国最早发表的贝多芬像。

“序”文洋洋洒洒,光彩四溢,高度赞美了音乐的社会作用:“迄于今兹,发达益烈。

云滃水涌,一泻千里,欧美风靡,亚东景从。

盖琢磨道德,促社会之健全,陶冶性情,感精神之粹美,效用之力,宁有极欤?”表达了创办刊物的宗旨。

这是我国20世纪初期在“西学东渐”时代潮流中一篇用文言文写作的音乐文献佳作。

《昨非录》则是反思性的短文。

另有木版画两帧,词章五阕。

乐歌有《我的国》《隋堤柳》《春郊赛跑》三首,均为五线谱刊印。

该刊原拟“期年二册,春秋刊印”,未料一期而终。

《音乐小杂志》反映了20世纪初叶我国创始音乐期刊的浅易简约、琳琅满目风貌。

李叔同的教育精神前言李叔同,字宝臣,清末民初著名教育家、思想家,注重教育实践与理论研究,被誉为“中国近代教育奠基人之一”。

他提出的教育理念,在当时深受欢迎,对今天的教育事业仍具有很强的启示和引领作用。

本文将探讨李叔同的教育精神。

第一部分:注重教育实践李叔同极为注重教育实践和教育改革,尤其关注师生关系。

他在长期的教育实践中积累了丰富的教育经验,提出了许多切实可行的教育改革方案。

他认为,要想改进教育,必须从教育实践中寻找答案,实事求是地把握教育本质和规律。

他具体提出了教育改革的具体措施,如改进教学方法、推广勤工俭学、增强学生课外活动的积极性等。

在他的推动下,北洋政府曾先后设立了“教育委员会”、“教育总局”和“教育府”,各种教育改革方案得以逐步实施。

第二部分:强调人文精神在李叔同看来,教育必须注重人文精神。

他认为,教育应该培养学生的人文素质,包括人道主义、道德修养、情感语言等方面。

只有在这一基础上,才能更好地体现教育的价值和意义。

他强调教师的文化修养和稳定性,认为优秀的教育工作者应该具备广博的知识和丰富的文化内涵,同时要具备各种成熟的道德品质。

只有这样,才能真正做到心中有教育,手中有教学。

他还提出,教育应该贯彻生命教育理念,培养学生的思维能力和创造性,使其具备较高的综合素质。

通过这样的全面培养,才能真正帮助学生以后面对挑战、取得成功。

第三部分:倡导民主教育李叔同的教育思想中,还强调民主教育。

他认为,学生应该在尊重他人和自己的基础上,发展批判性思维,独立思考,不断探索和创造。

他认为,学校应该是一个拥有自主管理权的组织,使学校行政管理与民主理念相辅相成,真正走向民主。

同时,他还提倡建立教师与学生之间的平等关系,建立科学的教育考核制度,避免一味追求“小考大考”,鼓励学生从自己发现问题、解决问题的基础上学习和发展。

结语李叔同的教育精神对于现代教育事业仍有着非常重要的影响和启示。

在当今教育领域,我们需要更深入地理解、运用与发扬李叔同的教育理念,探索适合我们国家和社会的教育模式,使更多的人获得更好的教育。

关于李叔同的个人简介(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如总结计划、党团报告、合同协议、策划方案、演讲致辞、规章制度、条据文书、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary plans, party and youth league reports, contract agreements, planning plans, speeches, rules and regulations, doctrinal documents, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!关于李叔同的个人简介李叔同多才艺,编歌演剧、作画治印无所不擅,又通数国文字。

李叔同的教育精神引言李叔同是中国近代教育事业的重要推动者之一,他对教育事业的贡献使得中国的教育发展取得了重大突破。

本文将深入探讨李叔同的教育精神,以期更好地了解其对中国教育的影响和意义。

教育理念与目标李叔同的教育理念主要体现在以下几个方面:1. 教育普及李叔同坚信教育是每个人的权利,应该普及到每个人。

他主张提供平等的教育机会,确保每个人都能够接受教育的机会。

他认为,只有通过教育的普及,才能够推动社会的进步和发展。

2. 全面培养李叔同提倡全面培养学生,不仅要注重学科知识的传授,还要培养学生的综合素质和能力。

他主张培养学生的思维能力、创新能力、实践能力等,以适应未来社会的需求。

3. 质量导向李叔同注重教育质量,他认为教育的核心是培养学生的品德和道德观念。

他主张教育应该以德育为先导,注重培养学生的正直、诚实、勇敢等品质,使他们成为社会有用之人。

教育实践李叔同的教育理念在实践中得到了广泛的应用和推广。

他不仅在学校教育中实践自己的理念,还通过创办教育机构和出版教育著作等方式,将自己的教育观点传播给更多的人。

1. 创办教育机构李叔同创办了多所学校,如北平小学、苏州初等师范学校等。

这些学校都以培养学生的全面素质为目标,注重学科教育的同时,也注重德育和实践能力的培养。

这些学校的办学理念和实践方法影响了当时的教育界,并对中国教育事业的发展产生了深远的影响。

2. 出版教育著作李叔同撰写了大量的教育著作,如《教学心得》、《教师与学生》等。

这些著作不仅总结了他多年来的教育实践经验,也阐述了他的教育理念和思想。

这些著作被广泛传播和应用,对教育界产生了重要影响。

教育成果和影响李叔同的教育工作取得了丰硕的成果,并对中国教育事业产生了深远的影响。

以下是一些主要的成果和影响:1. 培养了大量优秀人才李叔同培养了大量的优秀人才,其中包括许多后来成为教育家、学者、政治家和社会活动家的人物。

这些人才通过自己的努力和影响,进一步推动了中国的教育事业发展。

李叔同一生不同阶段行为选择的看法

李叔同是中国近代史上著名的政治家和教育家,他一生经历了许多不同的阶段,并做出了各种行为选择。

对于他的行为选择,我认为可以从以下几个角度来看。

首先,作为一位革命志士,李叔同在早期积极参与了推翻满清政权的活动。

他

是光复会的创始人之一,共同策划了辛亥革命。

他的这一行为选择展现了他对国家和民族的忠诚以及对不平等和不公正社会制度的不满。

这个阶段的行为选择为中国的民主革命奠定了基石,对于中国的未来发展有着重要的意义。

其次,李叔同在新中国成立后的行为选择也非常值得称道。

他投身于国家的建

设事业,先后担任教育部副部长和国务院副总理等重要职务。

他积极推动了教育事业的发展,为培养人才和社会进步做出了重要贡献。

他的这一行为选择展现了他的爱国主义精神和为国家奉献的决心,为社会进步和民族振兴贡献了力量。

此外,在他的一生中,李叔同还积极参与国际事务,推动中国与外国的交流合作。

他积极主张和平共处五项原则,倡导国际间的友好合作和国家间的平等互利。

他的这种行为选择展现了他对和平与发展的追求,为维护世界和平和促进国际交流做出了努力。

总的来说,李叔同一生中的不同阶段的行为选择都体现了他对国家和民族的贡

献和忠诚。

无论是在革命时期还是新中国建设阶段,他都以追求社会公正、国家繁荣和世界和平为目标,并为此付出了努力。

他的一生是中国近代史的典范,他的行为选择值得我们敬佩和学习。

李叔同(弘一法师)最精辟的 10 句话原文

1、以舍为有,则不贪;以忙为乐,则不苦;以勤为富,则不贫;以忍为力,则不惧。

2、识不足则多虑;威不足则多怒;信不足则多言。

3、物忌全胜,事忌全美,人忌全盛。

4、华枝春满,天心月圆;绚烂之极,归于平淡。

5、修己,以清心为要。

涉世,以慎言为先。

6、以淡字交友,以聋字止谤,以刻字责己。

7、人生最不幸处,是偶一失言,而祸不及;偶一失谋,而事幸成;偶一恣行,而获小利。

后乃视为故常,而不恬不为意。

则莫大之患,由此生矣。

8、君子之交,其淡如水,执象而求,咫尺千里。

9、过去事已过去了,未来不必预思量;只今便道即今句,梅子熟时栀子香。

10、逆境顺境看襟度,临喜临悲看涵养。