人口迁移理论综述及研究进展

江苏省城市规划设计研究院城市规划研究所朱杰

摘要:人口迁移,这一自人类产生以来即存在的社会现象,伴随着人类的繁衍不息从未间断。随着城市化和工业化进程的加速,这一纷扰复杂的社会过程进一步带来了人口、资本等生产要素的快速流动,以及土地资源和城市空间的不断重组和异化。本文介绍了人口迁移的经典理论,并以此为框架就人口迁移的空间格局、影响机制以及人口迁移与城市化的关系等国内外研究热点进行了追踪,最后针对人口迁移的各研究领域做出了研究述评。

关键词:人口迁移理论综述研究进展

一、概念辨析

所谓“人口迁移”,是指人口分布在空间位置上的变动。由于各自研究角度的不同,学术界对人口迁移的概念存在多种界定。联合国《多种语言人口学辞典》给人口迁移下了一个为人们普遍接受的定义,即:“人口在两个地区之间的地理流动或者空间流动(spatial mobility),这种流动通常会涉及到永久性居住地(permanent residence)由迁出地(place of origin, place of departure)到迁入地(place of arrival, place of destination)的变化。这种迁移被称为永久性迁移,它不同于其它形式的、不涉及永久性居住地变化的人口移动。”(United Nations, 1982)

这一概念引申出人口迁移的两个重要属性:

(1)人口迁移的时间属性。即只有那些居住地发生“永久性”变化的运动才能称为人口迁移,而日常通勤活动造成的居住地暂时变动则排除在外。

(2)人口迁移的空间属性。即人口迁移必须迁出原居住地一定距离,一般以跨越行政界线为依据,从而排除了在同一行政区域内改变居住地的人口。

二、相关理论综述

和人口迁移研究的其它领域相比,人口迁移的理论研究显得相对薄弱和不完善。拉文斯坦的“人口迁移法则(Law of migration)”是公认最早的人口迁移理论,此后,西方学者从人口地理学、政治经济学、发展经济学等诸多学科出发,提出了一系列相应的理论。相比之下,国内人口迁移理论研究较为缺乏,大多停留在国外理论框架之中。

(一)“推力——拉力”理论

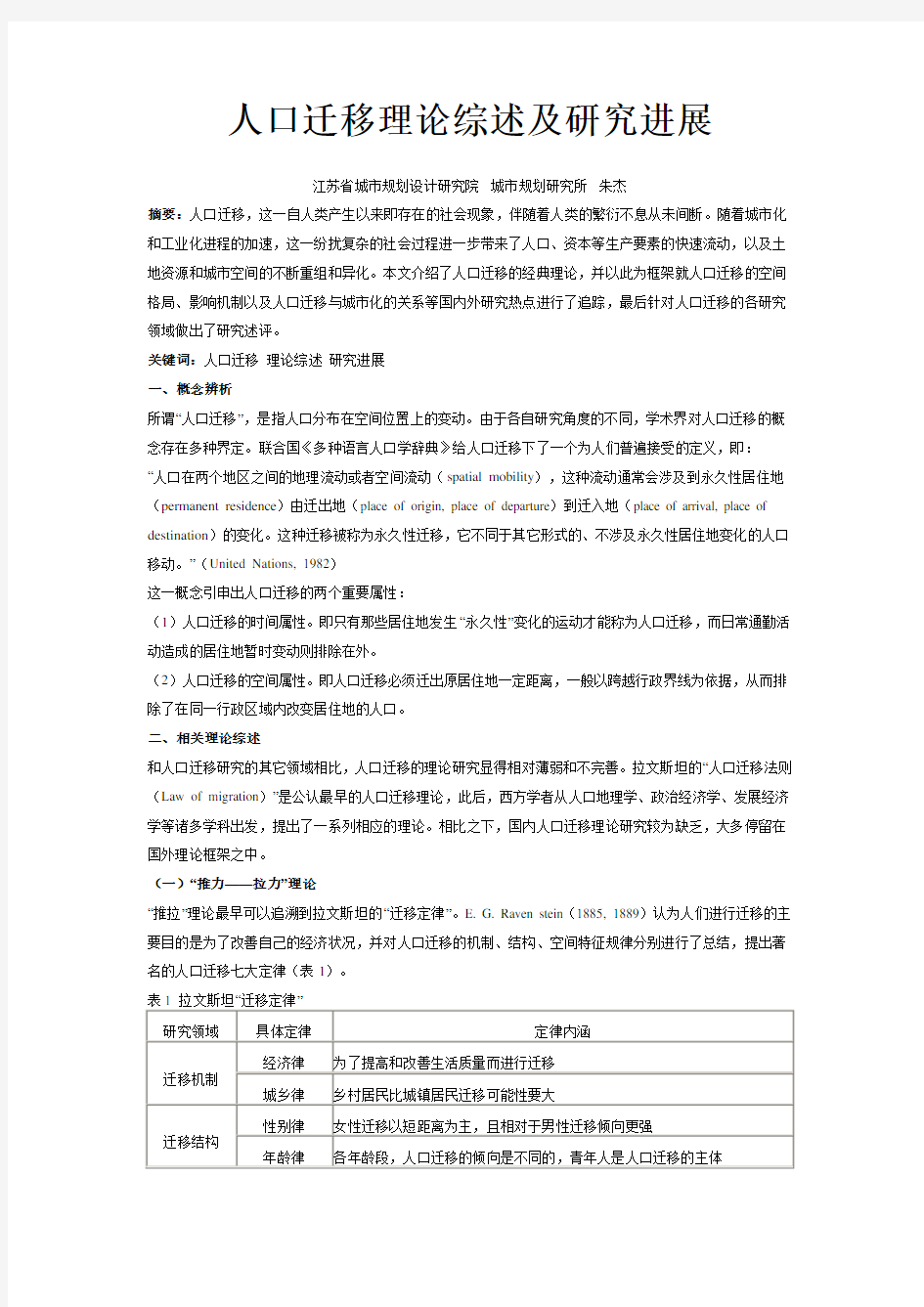

“推拉”理论最早可以追溯到拉文斯坦的“迁移定律”。E. G. Raven stein(1885, 1889)认为人们进行迁移的主要目的是为了改善自己的经济状况,并对人口迁移的机制、结构、空间特征规律分别进行了总结,提出著名的人口迁移七大定律(表1)。

Burge于1969年提出人口迁移的推拉模型。1983年,赫伯尔第一次系统总结了“推拉”理论概念,他认为人口迁移是由一系列“力”引起的,一部分为推力,另一部分为拉力。该理论认为,人口迁移是由于迁出地的推力或排斥力和迁入地的拉力或吸引力共同作用的结果。从迁移者个体的行为决策过程来看,推力——拉力理论的成立包含两个基本假设:一是假设人们的迁移行为是一种理性的选择,二是认为迁移者对原驻地和迁入地的信息有比较充分的了解。只有这样他才能根据两地之间的推力和拉力,从比较利益的角度出发做出相应的选择。Lee(1966)在其《迁移理论》一文中系统总结了“推力——拉力”理论。他将影响迁移行为的因素概况为4个方面:(1)与迁入地有关的因素;(2)与迁出地有关的因素;(3)各种中间障碍;(4)个人因素。

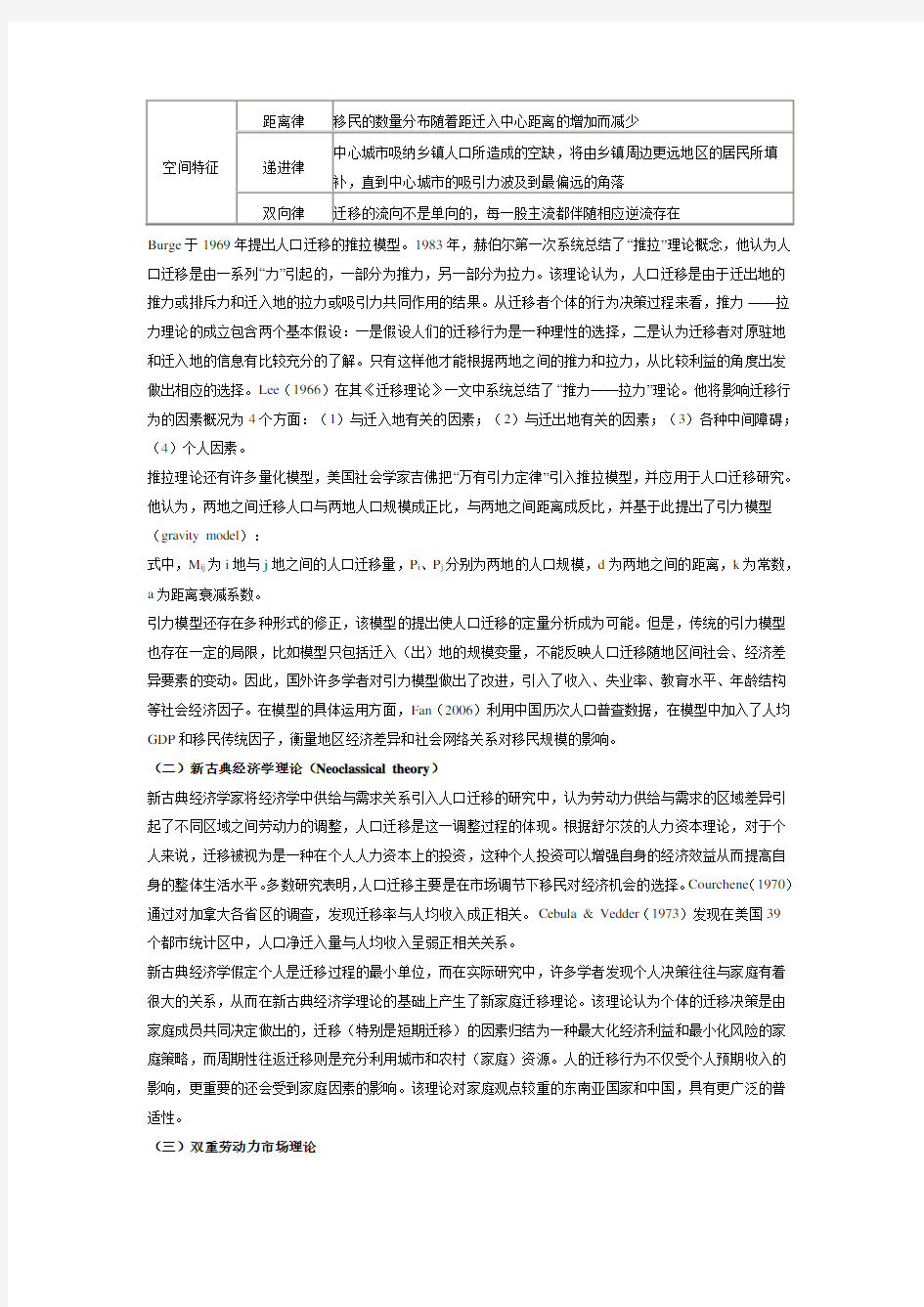

推拉理论还有许多量化模型,美国社会学家吉佛把“万有引力定律”引入推拉模型,并应用于人口迁移研究。他认为,两地之间迁移人口与两地人口规模成正比,与两地之间距离成反比,并基于此提出了引力模型(gravity model):

式中,M i j为i地与j地之间的人口迁移量,P i、P j分别为两地的人口规模,d为两地之间的距离,k为常数,a为距离衰减系数。

引力模型还存在多种形式的修正,该模型的提出使人口迁移的定量分析成为可能。但是,传统的引力模型也存在一定的局限,比如模型只包括迁入(出)地的规模变量,不能反映人口迁移随地区间社会、经济差异要素的变动。因此,国外许多学者对引力模型做出了改进,引入了收入、失业率、教育水平、年龄结构等社会经济因子。在模型的具体运用方面,Fan(2006)利用中国历次人口普查数据,在模型中加入了人均GDP和移民传统因子,衡量地区经济差异和社会网络关系对移民规模的影响。

(二)新古典经济学理论(Neoclassical theory)

新古典经济学家将经济学中供给与需求关系引入人口迁移的研究中,认为劳动力供给与需求的区域差异引起了不同区域之间劳动力的调整,人口迁移是这一调整过程的体现。根据舒尔茨的人力资本理论,对于个人来说,迁移被视为是一种在个人人力资本上的投资,这种个人投资可以增强自身的经济效益从而提高自身的整体生活水平。多数研究表明,人口迁移主要是在市场调节下移民对经济机会的选择。Courchene(1970)通过对加拿大各省区的调查,发现迁移率与人均收入成正相关。Cebula & Vedder(1973)发现在美国39

个都市统计区中,人口净迁入量与人均收入呈弱正相关关系。

新古典经济学假定个人是迁移过程的最小单位,而在实际研究中,许多学者发现个人决策往往与家庭有着很大的关系,从而在新古典经济学理论的基础上产生了新家庭迁移理论。该理论认为个体的迁移决策是由家庭成员共同决定做出的,迁移(特别是短期迁移)的因素归结为一种最大化经济利益和最小化风险的家庭策略,而周期性往返迁移则是充分利用城市和农村(家庭)资源。人的迁移行为不仅受个人预期收入的影响,更重要的还会受到家庭因素的影响。该理论对家庭观点较重的东南亚国家和中国,具有更广泛的普适性。

(三)双重劳动力市场理论

该理论认为在城市发达地区中存在着两种劳动力市场:一种是正规部门的主要劳动力市场,该市场对雇员教育水平、技术能力要求较高,并提供较好的工资待遇和相应的福利政策。另一种是非正规部门的次要劳动力市场,特点是较低的工资待遇,不稳定的工作环境,并且缺乏良好的发展前景。绝大多数情况下,主要劳动力市场都被人力资本相对较高的城镇本地居民所占据,而从落后地区迁入的移民则只能在次要劳动力市场谋生,填补本地劳动力的结构性空缺。Yap(1977)认为农村移民虽然通过进城增加了收入,但是仍然被限制在边缘行业。Shen(2002)分析了中国农村移民的就业结构,指出农村移民大多从事工作环境较差、需求量大、比较危险的“3D”行业(Difficult, Demanding, Dangerous),如建筑业和制造业部门。(四)发展经济学说中的人口迁移理论

发展经济学理论视角以刘易斯和托达罗模型为代表。刘易斯)将一国经济分为农业部门和工业部门,认为由于劳动边际收益率高低而引发了农村劳动力源源不断地流向城市工业部门,同时城市工业部门因为高劳动生产率和低劳动力成本获得巨额的超额利润,不断地扩大工业部门以吸收农业部门的剩余劳动力,直到两部门的劳动生产率相等为止。这时农村剩余劳动力吸收完毕,一国的工业化过程也宣告完成。

刘易斯模型是以城市“充分就业”为前提假设的。但是,20世纪六七十年代的实际情况表明,在许多发展中国家,城市失业问题已经相当严重,仍有大量的农村人口源源不断地流入城市。显然,刘易斯模型难以对此现象做出解释。鉴于这一情况,美国发展经济学家托达罗于1969年提出以农村人力资源进城所获“期望收益”大小来解释这一问题,这就是“托达罗模型”。该模型认为城乡预期收入差异的扩大是发展中国家农村人口迁移规模继续增大的主要原因,并且城市失业率也影响着农村居民的迁移决策。

托达罗模型对城市已经存在较为严重失业情况下农村劳动力还继续流往城市的问题上,给出了较为满意的答案。但是,该模型只考虑了迁移成本,未考虑生活成本;另外认为“扩大中、高等教育投资会冲击城市就业”的论断也与发展中国家实际不符,因此,在运用托达罗模型时应具体分析,使之适合研究地区基本情况。(五)年龄——迁移率模型

劳动迁移理论和人力资本理论认为,年龄越小、教育水平较高的人群往往更倾向于迁移。为了把握年龄与迁移率的一般关系,美国人口学家Rogers(1978, 1984)利用瑞典等国的人口普查资料,提出了年龄——迁移率理论模型。根据罗氏理论,从年龄考察迁移概率,一般在幼儿阶段较高,到初等义务教育阶段下降较快,但该阶段结束又迅速上升,到20-30岁达到顶峰,之后缓慢下降。到50-60岁退休年龄阶段,又形成一个小的迁移高峰。典型的罗杰斯曲线,由前劳动力成分(0-14岁)、劳动力成分(15-64岁)、后劳动力成分(>64岁)和不受年龄影响的常数成分等4个相对独立的部分组成。罗氏理论为深入从年龄结构考察人口迁移特征提供了理论依据和方法支撑,对发达地区人口老龄化和迁移人口年龄结构研究具有重要借鉴意义。

三、国内外研究进展

(一)国外研究进展

国外对人口迁移的研究开展较早,除了理论体系研究较为系统和成熟,相关实证研究也比较丰富。近年来,国外人口迁移相关研究主要集中在以下领域:

(1)人口迁移与城市化的关系。如Zhang & Song(2003)认为农村至城市的移民对中国城市化率的增加起主导作用。Williamson(1988)通过对城市劳动力市场的分析,指出人口迁移和城市发展的驱动力主要归

结于城市内生增长的“制约”,以及城市外在环境的内部事件(土地的稀缺)和外部事件(对外资和国际市场过分依赖)的影响。

(2)人口迁移的空间特征。如利用人口属性的相关指标对人口的分布形态进行度量(Shen, 1996; Otterstrom, 2001);也有学者对中国人口迁移的流场特征进行描述(Fan, 2005)。

(3)人口迁移的政策研究。主要就城市流动人口的就业、住房以及户籍政策展开相应研究。如Shen(2002)发现经商、学习培训、医疗活动是中国的省内移民迁移的三大因素,而省际农村移民则倾向从事制造业和建筑业;同时还建议借鉴香港、新加坡的廉租房制度来改善迁移人口的居住状况。Zhu(2007)通过对福建省沿海城市的问卷调查,指出省内迁入人口多从事批发零售和服务业,而省际迁入人口主要从事制造业;并认为户籍制度改革不应仅仅关注流动人口的居民身份,而应对他们的工作收入及稳定性加以保障。(4)人口迁移的原因及影响因素。从不同的角度,人口迁移的影响因素可分为经济因素和非经济因素,以及迁入地的“拉力”作用和迁出地的“推力”作用。多数学者认为地区经济差异的持续扩大是人口迁移的主要动因(Johnson, 2003; Fan, 2005);也有研究指出地区的区位条件、产业结构以及迁移政策等非经济因素对人口迁移也有较大的影响(Shen, 1996; Liang & White, 1996; Zhang & Song, 2003)。在“推力”和“拉力”谁占主导的问题上,Engels(1974)通过曼切斯特早期城市快速扩展和晚期城市衰退与工业布局的紧密联系,认为“拉力”为主导作用;而Redford(1968)则认为迁入城市的移民是由于农业用地紧缺和圈地运动引起,“推力”是主要因素。

(二)国内研究概况

国内人口迁移研究起步较晚,始于1980年代,相关研究主要集中在迁移人口的统计属性和空间分布、人口迁移的影响因素、人口迁移与城市化的关系、人口迁移对区域经济发展的影响等领域(表2)。

(三)人口迁移空间格局研究综述

人口迁移空间格局的研究既包括国家尺度,也有以某个地区或者特定城市为研究对象。在研究单元的划分上,在讨论国家尺度迁移人口的空间格局时,一般以省、自治区、直辖市为最小研究单元;但是也有学者对各地级市流动人口的点格局分布展开研究。研究方法上,包括对人口统计指标空间特征的简单描述以及较为复杂空间分析方法的运用,也有基于迁移流的流场格局的探讨。

多数学者集中研究了国家尺度下人口分布特征和人口迁移格局。Shen(1996)对中国各省区人口密度、人口增长率、高中以上教育水平人口所占比例等15个人口统计指标进行分析,通过变异系数的数值,揭示人

口分布形态的空间分异特征。Otterstrom(2001)利用人口集中指数,对美国1790-1990年人口分布的集中程度进行量测,结果表明,美国经历了从边疆地区逐步西进至“阳光海岸”地带的人口迁移过程。俞路(2006)也进行了类似研究,认为在全国人口自然增长率相对平均的情况下,人口重心的轨迹可以反映出人口迁移的进程。通过对我国1953-1995年的人口重心计算,发现我国人口重心变化较为稳定,伴有小幅向西南方向移动的趋势。朱传耿(2001)提取出1996年中国流动人口超过5万的城市节点数据,利用数字高程模型进行内插,生成中国流动人口的三维模型和等值线。

人口迁移的流场特征分析是近年来兴起的研究领域之一。Fan(2005)通过中国各省区迁移流强度的计算,认为中国的迁移流指向大多从经济落后地区指向发达地区,并且邻近省份的短距离迁移流比重较大。丁金宏(2005)利用“五普”迁移流数据,认为中国人口迁移进入高活性、高能力的新阶段,东中西部人口迁移的不平衡性不断加剧;并形成了珠三角、长三角、环渤海和西部边缘区四大辐合流场以及湖南、安徽、江西、河南等辐散流场。

在以特定地区和城市为研究对象的迁移人口空间格局研究中,中国的三大都市圈成为研究的热点。乔关民(2004)认为长三角都市连绵区南北翼之间在人口流动联系强度上存在显著差异,上海与北翼苏州、无锡的联系,比与南翼嘉兴、湖州的联系紧密许多。俞路(2006)通过对中国三大都市圈迁移流的迁移距离、平均方向和环形方差的考察,衡量三大都市圈对外联系强度和开放程度,从强到弱依次为,京津唐都市圈、长三角都市圈、珠三角都市圈。李亚丽(2004)通过研究河南省人口密度等值线的变动状况和人口分布洛伦茨曲线的变动情况来考察河南省人口分布的集聚趋势。郑明媚(2006)构建了县域人口迁移的引力模型,选择县域内独立的居民区片为计算单元来评价乡镇的人口吸引潜力和人口最大可能迁移目的地分布,并以浙江省临安市为例展开了实证研究。

(四)人口迁移影响因素研究综述

1、经济水平对人口迁移的影响研究综述

地区经济水平差异对人口迁移具有强烈的影响作用是学术界公认的事实。Zhang(2003)认为地区的经济增长会促进迁移人口的增加,城乡之间的收入差距是影响人口迁移的主要因素,他还构建了人口迁移量模型,揭示出GDP增长率与人口迁移规模具有强烈的正相关关系。Fan(1996)利用“四普”数据,建立了广东省人口迁移的回归模型,结果表明外资投入、地区间经济水平对人口迁移存在较强的吸引作用。此外,通过对转型期中国女性的“婚姻嫁娶”和“务工经商”迁移流分析,认为传统女性因社会原因多进行短距离迁移的局面已被打破,取而代之的是以获取经济利益为主的长距离迁移(Fan, 1999)。朱传耿(2001)对流动人口大于5万的中国城市社会、经济指标进行主成份分析,提取出经济增长、社会发展、投资和消费4个因子,通过相关分析得出流动人口与经济增长和投资关系密切。

2、可达性对人口迁移的影响研究综述

尽管以往文献中没有明确指明区域通达性对人口迁移的影响,但学者们从交通距离、干线布局等方面对通达性的影响作用展开了研究。如Fan(1999)认为因“婚姻嫁娶”迁入广东的女性,其原住地大多沿着从广西、四川至广东的铁路线分布。李亚丽(2004)认为河南省交通线路和交通枢纽的布局对人口空间分布具有很大的吸引力。李国平(2004)以深圳为例,利用重力模型进行回归,认为人口迁移规模与深圳距各省市的交通距离成反比,其他学者也通过各种模型验证了距离因子对人口迁移的负面影响(童玉芬, 1994; 杨云彦, 1999)。曾智超(2005)通过对上海市地铁沿线行政区的调查,指出大都市轨道交通促使了沿线人口由高密度地区向低密度地区的转移。

3、其它影响因素研究综述

相对于经济因素,城市的社会发展状况对中国城市流动人口规模影响非常小,表明中国人口流动尚处于初级发展阶段(朱传耿, 2001)。Fan(2005)利用重力模型对中国“四普”、“五普”各省区共812条迁移流进行了回归,结果表明:“四普”时期,距离因子是影响人口迁移的决定因素;而“五普”时期,距离的阻碍作用减弱,由移民传统(Migration stock)所构成的网络关系成为影响迁移的首要因素。也有研究表明地区的产业结构和布局对人口迁移也有一定的影响(Shen, 1996; Zhu, 2007)。

(五)人口迁移空间模式研究综述

应该说,至今为止还没有统一的区域人口迁移空间发展模式,现行的研究大多借鉴都市圈的空间结构变化模式,如Hall(1984)的大都市圈变化模式、Klassen(1981)城市发展阶段模式以及小长谷(1981)生命周期模式等。彭际作(2006)对1850-1970年纽约大都市圈人口空间格局进行了研究,指出其经历了由核心区至内圈再到中间圈、外圈的人口增长阶段。王桂新(2006)利用“五普”数据揭示出中国长三角地区人口迁移的空间模式,认为长三角区内人口迁移空间上形成了江苏和浙江两个相对独立的迁入目的地选择空间模式。

四、相关研究述评

综述国内外人口迁移空间格局和影响机制的相关研究,理论体系较为陈旧,仍然囿于西方经典理论框架之内。在人口迁移空间格局的研究方法上,由人口统计指标的简单测算转向回归分析和空间自相关等分析方法的运用,但是以GIS为工具,利用较为复杂的空间分析方法和空间相互作用模型来分析人口迁移的点格局和空间联系状态较为少见。在人口迁移影响机制领域,学者们大多从地区经济水平、两地直线距离以及社会制度和政策等方面对人口迁移的机制进行了解释,相关方法主要包括变量的相关分析以及重力模型的回归分析。然而,相关研究并没有探讨某个特定变量(如区域可达性)随时间的变化对人口迁移的影响程度。人口迁移的空间模式领域,学者们普遍对地区个案进行了分析,但缺乏统一的区域人口迁移空间模式的归纳。

人口分布研究综述 人口分布的概念 人口分布是一定时间内人口在地理空间中的分布、集散及组合状况,一般指人口过程在空间上的表现形式,受社会生产方式和经济发展水平,自然地理条件等因素制约 国内外研究现状 人口分布的研究涉及多个学科,主要有人口学、地理学、人口经济学、社会学等方面。目前国内外的研究重点主要集中于人口分布的区域差异、人口分布的变化、人口分布的空间特征及影响因素、人口空间分布模型、人口分布与经济关系等。从研究方法上来看,主要有人口重心模型、遥感及GIS研究、EDSA空间自相关分析等方法。本文仅对近10年的研究成果进行简单阐述 国内 在人口分布的区域差异研究中, 在人口分布的变化研究中,任志远等(2013)基于第五、六次人口普查数据,运用ESDA方法,分析剩下2000年至2010年的人口分布变化空间格局与自然、经济、社会驱动力,将驱动力进行多元回归并进行空间栅格拟合,得出不同尺度的人口变化趋势。胡红艳、郑宇(2014)利用统计数据对晋中市2000年~2012年鉴的人口分布变化做出描述总结,同时对变化原因进行分析研究,得出12年来晋中市的人口分布受社会经济因素的影响,不断向西部平川地区集中。 在人口分布空间特征及影响因素的研究上,李旭东、张善于(2007)从贵州典型的喀斯特高原自然环境的特点出发,采用相关分析方法研究贵州高原人口分布与海拔高度、山地地形和坡度、喀斯特分布面积和基岩性质等主要影响因子的相关关系,并进一步分析了不同喀斯特类型区域的人口分布差异性及其原因。王春菊等(2004)以2000年第五次全国人口普查数据为基础,分析福建省各市县平均人口密度与海拔高度、土地利用、河网密度、道路网密度及海岸线的距离和居民点密度之间的相关性,并采用GIS软件和SPSS统计软件,通过赋予各影响因子对人口分布的影响权重,运用多源数据融合技术对福建省人口统计数据进行空间化处理和分析。张丽、高敏华(2014)运用GIS软件对新疆15个行政区2000/2005/2009年的人口数量的空间和时间变化趋势及分布特征进行分析,研究了人口变动的驱动因子。在人口空间分布模型的研究中,林飞娜等参考基于城镇面积的城市人口密度稀疏模型,同时考虑交通网对城市人口分布的影响,提出适合长春市区人口空间分布的模型,生成100m*100m网格的人口数据空间分布图。 在人口分布与经济关系研究中,仲崇玺、周跃志(2008)从人口与经济发展关系除非,通过对天山北坡经济带人口数量、人口密度、人口分布等因素与经济发展相关关系及动态演进的多方面分析,为天山北坡经济带进一步实施人口与经济空间集中化传略,建立起人口、经济与环境协调发展的区域格局提供一些理论依据与对策。孙峰华等(2006)以2005年全国1%人口抽样调查数据和中国人口统计年鉴及相关文献资料为依据,阐述了2005年中国流动人口的规模、特征及其成因,并进一步从省、直辖市、自治区;九大经济区;三大经济地带三个方面,探讨了分布的空间格局及区域净流动人口分布的空间格局、引起的资金流动对区域经济发展的影响,揭示了流动人口对促进区域经济建设、协调区域经济发展的重大作用。研究区域

上海金融学院 20 13 ——20 14 学年第一学期 《人口社会学》课程代码:53220913 劳动与社会保障专业 1 班姓名毛奕琳学号 2013137106 成绩_________ 答题纸 中国人口迁移的主要原因及影响研究 摘要:中国的人口迁移从古至今分为若干阶段,随着时代的进步、经济的发展和政治的改革,人口迁移活动日趋活跃,而伴随当代中国改革开放以及城市化进程,人口迁移受到计划时代户籍制度和市场化的双重影响。在社会转型时期,人口迁移的流向在相当一定程度上受到经济体制的牵制,反而言之,大量人口的定向流动又反作用于经济上,两者呈相辅相成关系,所以人口迁移具有重要的社会功能。关键词:历史诱因;城市向心力;时代性特征;经济主导 人口迁移是指人口居住地(空间位置)永久性(半年或一年以上)的改变,包括国际人口迁移和国内人口迁移。就中国而言,从古至今的人口迁移时常伴随着政治、经济的动荡,其规模也大小不一。 一、中国古代人口迁移研究 中国古代的人口迁移通常受到地理环境、战乱和政策的影响,可以大致地分为三个关键性的时期,从这三个时期可以大致观察出中国古代人口迁移的特点。 第一阶段,公元前221年前的人口迁移,是一种低水平的生存型迁移。根据历史的推测,秦国建立之前的时期,黄河流域的气候最适宜人类的生存和繁殖,黄河中下游平原的自然资源养育了当时中国的很大一批人口,然而众所周知,由于当时的地理知识有限,缺乏人口迁移的诱因,人口迁移的速度相当缓慢。 第二阶段,公元前221-公元1376年(秦朝至元末)的人口迁移,是一种强制型和自发型相结合的人口迁移。东汉末年分三国,这一时期正是转乱纷飞的高峰时期,密度大、时间长的战争从而导致了人口迁移在当时十分集中。“安史之乱”、“靖康之变”都是中国历史上人口大迁移的关键导火索。以北宋末年为转折点的

“人口迁移的特点及成因”案例研究 ——以上海市人口迁移为例 江苏省新海高级中学戴艳 人们出于某种目的,移动到一定距离之外,改变其定居地的行为,即人口迁移。上海是我国第一大城市,国际金融、贸易中心。至2011年末,全市常住人口总数为2347.46万人,户籍人口总数为1419.36万人。但在19世纪中期以前,上海还是个不起眼的小渔村。上海是如何从一个小渔村发展为现代化的人口过千万的大都市的呢? 上海的发展与繁荣离不开近现代的人口迁移。我们可以通过研究上海市不同阶段的人口迁移,分析上海人口迁移的特点、原因,探究人口迁移对上海市发展的影响。 一、解放前上海人口迁移(1843~1949年) 1、人口迁移的表现 1843年11月17日,根据《南京条约》和《五口通商章程》的规定,上海正式开埠。上海在开埠之前人口增长十分缓慢,上海开埠时人口不足10万,开埠以后,人口迅猛增长,至1949年解放时,上海人口为520万。 1928年始,上海华界(租界以外的地区)开始有居民籍贯登记,1937年抗日战争开始后,停止居民的籍贯登记。下图为1929~1936年上海市人口迁移情况示意图。 海人口增长除了自然增长外,更重要的是人口的迁移与流动。 2、人口迁移的特点 ①迁入人口中,以工商业者及小型个体业主为主,即多为经济活动人口。②流入上海市的以离上海近的江浙两省的人为最多,约占迁入总数的3/4(1949年上海市综合统计)。③出现大量来自海外的移民,主要有英、美、法、俄等国的移民。 3、人口迁移的原因 本阶段,由于上海开埠,使上海成为我国中外贸易中心,此阶段人口迁移的主要原因是经济因素的吸引。上海开埠,为其经济的发展提供了如政治、交通、资金、技术等有利的条件,而快速发展的经济、更多的就业机会、更好的生活条

中国人口流动现状及未来趋势 郑真真杨舸 2013年05月14日09:06 来源:人民网-人民论坛 和平时期人口流动的主要动力是经济和人口的地区差距。地区间的经济发展不平衡导致劳动力流向就业机会更好的地区,人口老化的地区需要吸引外来年轻劳动力以维持经济增长的活力。近年来,人口流动已成为全球经济和发展议题中的重要内容,中国的人口流动也不例外。 改革开放以来中国社会经济的快速变化推动了劳动力的流动,主要是从农村向城市、从欠发达地区向经济发达地区的流动。政策和制度变革放开了对农民到城镇务工的限制,降低了流动风险;经济转型和工业化以及经济全球化背景下的沿海劳动密集型产业的飞速发展,产生了巨大和持久的劳动力需求;农业现代化提高了农业生产率,降低了农业劳动强度、减少了对农业劳动力的需求;沿海地区和大城市在20世纪90年代最先完成人口转变,长期的低生育率导致新生劳动年龄人口逐渐减少,经济的快速增长又需要大量年轻劳动力;诸多因素共同推动了人口的流动。人口流动在为经济发展作出贡献的同时,也改变着中国的人口分布以及流入地和流出地的人口结构。 人口流动的规模与流向 中国流动人口的规模在改革开放后的30多年中持续增长,尤其是20世纪90年代以后增长速度明显加快,从1982年的657万人增长到2010年的2.2亿人(图1),达到了前所未有的规模,占全国总人口的17%左右。上海、广州和北京等城市的当地常住居民中,约40%是流动人口。大部分流动人口是从农村流动

到城市的年轻劳动力,2010年全国流动人口中约有1.5亿人来自农村,省内流动人口中有54%来自农村,跨省流动人口中则有近82%来自农村。迄今为止流动人口规模仍继续增长,根据国家统计局发布的《2012年国民经济和社会发展统计公报》,2012年全国流动人口约为2.36亿人,比上年末增加669万人。 图1 中国流动人口规模及增长率,1982~2010年(资料来源:根据历次全国人口普查和全国1%人口抽样调查数据估算) 中国人口流动的主要趋势一直是从中西部向东部和东南沿海一带流动。20世纪80年代和90年代前期,珠三角地区吸引了全国大量劳动力流入。广东省的流入人口规模至今仍在全国居首位,东莞、深圳、中山等城市的流入人口数量已占常住人口的一半以上。不过,劳动力的流动方向对经济变化高度敏感,随着各地经济发展进程和经济形势变化,人口流动的地域特征也发生了局部性变化。90年代以后,长三角地区(包括上海、江苏、浙江)对流入人口的吸引力逐渐增强,与珠三角和京津冀共同成为流入人口集中的三大都市圈。21世纪以来,长三角地区流入人口增长速度超过珠三角地区,其中以浙江流入人口增长幅度最大。2010年的全国第六次人口普查结果显示,流入人口更为集中在珠三

计划生育教育--人口迁移:中国人口发展的重大现实问题 [日期:2007-04-24] 来源:作者:[字体:大中小] 改革开放以来,中国人口流动性不断加强,迁移的流向和机制亦发生了很大变化:人口迁移的宏观流向发生逆转,延续数百年的向北方迁移转换为向东南沿海迁移;城镇化进程加速,向稀疏地区进行开发性迁移转变为向人口稠密区的集聚性迁移,中国正在经历着和平时期最频繁的人口流动。随着改革的进一步深入和国内外经济环境的变化,特别是在加入WTO的压力情况下,中国可能发生大规模劳动力资源重新配置,大量农村劳动力将脱离传统农业,其中相当部分将以不同形式进入大城市,而城市劳动、人事制度改革的深化以及户籍制度、社会管理体系等方面的变化,必将促使中国人口迁移日益频繁,这样,人口的流动性也会随之不断提高。总之,当代中国的人口迁移和劳动力流动问题是中国人口转变、城市化迅速与经济转型的历史性重要阶段的一个重大现实问题,是未来相当长一段时间内人口和发展研究方面最有活力的领域之一。 人口在空间上的移动和劳动力在产业间的流动,都是社会活跃度的重要衡量指标,其中,以定居为目的的人口迁移作为社会转型的一个重要的社会经济过程,其研究价值尤为突出。 我国人口迁移与流动性的急剧变化,引起了国内外学者的广泛关注,有关部门也进行了多项调查。但是迄今为止,有关的研究仍然被统计数据和统计口径等问题所困扰。尽管改革开放以来中国人口迁移与流动不断加强,现有的户籍迁移统计数据却不能反映这一趋势,各次人口普查所取得的迁移数据,则是反映一个时间截面上的存量指标,它是所有年份迁移累计的结果。迁移年度数据是计算迁移强度、测算整个社会人口流动性活跃程度的一个基础性问题,长期以来,学者们对此进行了多种探索。 人口迁移是有一定时间和空间界定的人口移动现象,它和临时性的人口流动,特别是旅游、商务、通勤等类型的人口流动有明显差别。国际上一般将人口迁移定义为改变常住地超过半年或一年的人口移动。但目前在公安部门发布的迁移统计中,人口迁移被局限于迁移手续的那部分人口,即"户籍迁移"人口。而其他没有完成户口迁移手续的"事实迁移人口",则和其他类型的流动人口一起全部被称之为"流动人口"或"暂住人口"。这样做的结果,就是将越来越多的没有办理户口迁移的自发性人口迁移排斥在外,从而不能准确反映中国人口迁移的实际情况。为了克服这个问题,在1990年和2000年两次人口普查和1987、1995年的全国1%人口抽样调查中,均按常住地标准统计人口,按其统计口径,迁移不仅包括办理了户籍迁移手续的人口,也包括那些没有办理户口迁移、但是离开原住地超过一定时限的人口。我们认为,各次普查/调查所采取的迁移统计口径更能反映人口迁移的真实含义,因此采取这一口径。资料是另一个问题。目前全国性的迁移资料,一是由公安部门发

城市化人口迁移地推拉理论 前言 城市化是一个以人为中心,受众多因素影响地极其复杂多变地转化过程,是从传统社会向现代文明社会全面转型和变迁地过程.这不仅是农业人口转化为非农业人口, 并向城市集中地聚集过程,而且是城市在空间数量上地增多,在区域规模上地扩大, 在职能和设施上地完善, 是城市地经济关系、居民地生活方式以及人类地社会文明广泛向农村渗透地过程.发达国家地城市化水平目前已经超 过 , 全世界已有地人口生活在城市里.社科院蓝皮书指出,年,中国城镇人口占总人口地比重将超过,这意味着中国城市化水平首次超过.根据一般规律分析,世界城市化地速度取决于经济增长和发展、技术进步、总人口增长、大规模人口从农村向城市迁移以及人口从大城市向农村和小城镇移动等五种主要因素. 一、城市化发展地代表性理论 城市化发展理论历来是科学研究地热点,从区位理论、结构理论、人口迁移论、非均衡增长论到生态学派理论地理论演进,体现了人们对城市发展规律认识地不断深化.区位理论主要包括农业区位论、工业区位论、城市区位论等;结构理论包括刘易斯地二元经济结构理论、“刘易斯拉尼斯费景汉”模型、乔根森地二元经济模型、托达罗地劳动力迁移和产生发展模型、舒尔茨地农民学习模型、钱纳里·塞尔昆地就业结构转换理论;人口迁移论包括推拉理论、人口迁移转变假说、配第克拉克定理;非均衡增长论包括佩鲁地增长极理论、弗里德曼地中心边缘理论、缪尔达尔地循环累积论、赫希曼地非均衡增长理论;生态学派理论包括田园城市论、古典人类生态学论、有机疏散论、城市复合生态系统论、山水城市论等. 城市化以人为中心,人口迁是移城市化地关键与核心.在众多城市化理论中,人口迁移论对城市化中人口地变迁有着重要地现实指导意义. 二、人口迁移地推拉理论 推拉理论地起源可以追溯到世纪.最早对人口迁移进行研究地学者是英国地雷文斯坦().他在年地《人口迁移规律》一书中提出了七条人口迁移规律:.人口地迁移主要是短距离地,方向是朝工商业发达地城市地;.流动地人口首先迁居到城镇地周围地带,然后又迁居到城镇里面;.全国各地地流动都是相似地,即农村人口向城市集中;.每一次大地人口迁移也带来了作为补偿地反向流动;.长距离地流动基本上是向大城市地流动;.城市居民与农村居民相比,流动率要低得多;.女性流动率要高于男性.雷文斯坦地观点被认为是人口转移“推—拉”理论地渊源. 系统地人口转移“推—拉”理论则是唐纳德·博格( . . ) 于世纪年代末明确提出地.其主要观点为: 从运动学地观点看,人口转移是两种不同方向地力相互作用地结果:一种是促使人口转移地力量,即有利于人口转移地正面积极因素;另一种是阻碍人口转移地力量,即不利于人口转移地负面消极因素.在人口迁出地,存在着一种起主导作用地“推力”,把原居民推出其常居住地.产生推力地因素有自然资源枯竭、农业生产成本增加、农村劳动力过剩导致地失业与就业不足、较低地经济收入水平等.必须指出,在迁出地存在“推”人口转移地因素地同时,也存在“拉”人口地若干因素,如家人团聚地快乐、熟悉地社区环境、在出生和成长地长期形成地社交网络等.只不过比较起来,迁出地地“推”地力量比“拉”地力量大,占有主导地位.同样,在转入地,存在着一种起主导作用

关于人口流动问题的文献综述 马克思主义中国化研究钟琴2012616017 摘要:文章主要回顾了有关劳动力流动问题的经典文献,即“推力-拉力”理论(博 格,1984),投资与收益理论(史杰斯泰德,1962)及预期收入理论(托达罗,1969),介绍了不同学者的论证思路及理论特点,对其理论贡献作出了详细的评述,并指出了进一步研究的思路。 关键词:人口流动;文献综述 迄今为止,学术界没有关于人口流动的普遍接受的定义,特别是由于中国特殊的户籍制度,使得界定人口流动与人口迁移在经济研究中十分困难(虽然在统计和语义上,两者的区分很明显)。本文将在较为宽泛的意义上运用“人口流动”的概念。一方面,它包括中国社会现实中的两种不同形式的人口流动:一是改变常住地形式、以户口迁移为特点的人口流动;二是不改变户籍登记地的人口流动,即“人户分离”,或者狭义的人口流动。另一方面,它除了具有通常使用Migration时所指的人口在地理单元之间流动的基本含义之外,还往往包含了作为社会经济活动主体的人口在地理空间之间移动的同时,导致的社会经济结构诸多方面的变化,即具有社会流动的含义。但是,鉴于统计资料的限制,有相当的数字是根据狭义上的人口流动给出的。 关于人口流动原因的分析是经济学家和社会学家关注的焦点之一,有大量的文献和研究资料,其中具有代表性并对本文有直接影响的理论包括:唐纳德?博格的“推力—拉力”理论,舒尔茨等人的投资与收益理论,托达罗的预期收入理论。 一、“推力-拉力”理论 “推力-拉力”理论是唐纳德?博格等人在20世纪50年代明确提出的,他从运动学的角度出发,将人口流动视为两种不同方向力的作用结果:一种是促进人口流动的力量,即有利于人口流动的正面因素,另一种是阻碍人口流动的力量,即不利于人口流动的消极因素。在人口流出地,存在着一种起主导作用的“推力”(包括自然资源枯竭、农业生产成本增加、较低的经济收入等),把原居民推出其常居地。在流出地的“推力”存在的同时,也存在“拉”人口的若干因素:家人团聚的快乐、社交网络等。只是相对而言,在流出地“推”的力量占主导地位。与之相对,在流入地存在着一种起主导地位的“拉”力,包括较高的工资收入、较多的就业机会、较好的生活水平等。在流入地也存在的“推”力包括:陌生的生活环境、激烈的竞争、生态环境质量的下降等。人口就是在流出地与流入地之间的“推力-拉力”的共同作用下,做出流动的决策的。

80年代以来,从不同学科研究中国人口迁移和城市化①的成果迅速涌现。作为经济和社会双重转型条件下的重大现实问题,中国近年来的快速城市化以及农村人口大规模向城市的迁移和流动,对经济发展和社会整合等多方面正在并将继续产生深远影响,由此也决定了当代中国人口迁移和城市化问题是未来很长一段时间内人口和发展研究方面最具活力的领域之一。中国人口迁移和城市化研究在最近20年中取得了引人注目的进展,但在理论建构和研究方法等方面也不可避免地带有不成熟的色彩。在经过早期以数量型为主的迅速发展后,现在是对人口迁移和城市化研究本身进行回顾与总结的时候了。本文将对1978至1998年中国(大陆)中文学术期刊上发表的专题研究当代中国人口迁移和城市化问题的资料进行回顾和总结,资料来源主要依据中国人民大学书报资料中心《人口学》专题②,根据标题中的关键词进行检索,另外也补充了一些《人口学》专题中没有收录的论文,由于迁移研究、特别是城市化研究散布于众多学科,以及检索手段的不完备,疏漏之处在所难免,欢迎指正。一、关于人口迁移研究的简要回顾从70年代后期开始,中国人口科学进入一个蓬勃发展的黄金时期。由宏观背景和政策需要等因素所决定,早期人口研究的重点集中在人口再生产方面,有关人口迁移和流动的研究很少见,只有一些介绍国外人口迁移状况和政策的资料零星散布于各类期刊。在高度集中的计划经济体制下,人口迁移特别是非农产业部门的劳动力迁移调配纳入了国家计划之中,从根本上否定了人口自由流动在生产要素配置中的重要作用,有关人口迁移和劳动力流动的研究几乎是空白。改革开放以后,随着农村以联产承包责任制为主的改革的推进,农村剩余劳动力的显化及其转移问题开始成为一个研究热点,并逐步向相关问题和学科扩展,形成跨经济学、地理学、社会学等多学科研究的格局。城市流动人口的剧增强化了政府部门和科研机构对人口流动问题的关注,从80年代中期起,我国东中部若干特大城市都相继开展了流动人口调查。1990年全国第四次人口普查首次全面调查了中国人口迁移的状况,为迁移研究提供了强有力的资料支持。进入90年代以来,政策研究部门和学术研究机构继续对80年代后期开始对社会形成强烈冲击的“民工潮”展开了较为深入的调查和研究,其研究方法和主要成果带有浓厚的经济学和社会学特色。仇为之(1981)发表的“对建国以来人口迁移的初步研究”,是可检索到首篇对当代中国人口迁移问题进行专题研究的论文。从1981到1983年,检索到的迁移和流动研究论文仅有5项。从1984年开始,迁移和流动研究开始迅速发展:1984年检索到11篇论文,1985年为22篇,1988年成为迁移和流动研究的一个高潮,有41篇论文。1995年形成一个新高潮,论文达到65篇。由此大致形成三个阶段:1981至1987年为起步阶段,这一阶段迁移和流动方面的资料极其缺乏,研究理论和方法也很薄弱,因此,论文主要是一般性分析或小规模的调查,但这一阶段为后期的大发展奠定了基础。在专著方面,田方等(1986)主编的《中国人口迁移》较系统地总结了建国后至80年代中期的主要迁移活动,包括边疆地区的开发型移民、水库移民、自流人口问题等。胡焕庸等(1984)编著的《中国人口地理》和孙敬之(1987)主编的《中国人口》丛书,都有专门章节讨论人口迁移,为之后的人口迁移研究提供了重要的分析框架和资料基础。李德滨(1987)的《黑龙江移民概要》总结和分析了解放后至80年代初自发或组织迁入黑龙江的移民,也具有重要价值。1988到1995年为人口迁移研究大发展阶段,研究成果迅速涌现,初步确定人口迁移和流动研究的框架地位。这一阶段的大发展,除了学科发展的自身要求外,还有几方面的有利因素:一方面80年代中期以来中国人口的流动性大大加强,要求学术界对此问题开展专门研究;另一方面资料条件得到明显改善,主要如《中国人口》丛书,户籍迁移统计资料的整理和发布,中国社科院人口所主持的“74城镇迁移调查”,若干特大城市“流动人口调查”,以及1987年全国1%人口抽样调查和1990年第四次人口普查资料,都为迁移研究打下良好基础(庄亚儿1995)。综合利用相关资料进行的研究如李梦白等(1991)对大城市流动人口状况进行了较全面的总结和分析;杨云彦(1994)主要利用第四次人口普查资料抽样数据对人口迁移状况作了较详实的分析;彭勋等(1992)从理论上探讨了人口迁移的学科体系。1996年以来是人口迁移研

人口红利相关问题 文献综述 经济与管理学院财务管理一班201340510111姚远琨 1.引言 社会追加的人口生产性为经济增长贡献一个具有促进作用的人口红利.人口红利对1978-2006年间中国的经济增长由阻碍作用转变成为促进因素,对GDP的贡献量与贡献率均呈持续增长的趋势,进入21世纪后,中国每年实现的GDP中人口红利的贡献份额已超过10%.然而,人口红利的一次性、人口迁移与人口红利的区域间转移、人口红利为谁所得和人口负债由谁承担等问题,都是值得我们重视和研究的。 2.人口红利走势下的特征期效分析 2.1有关人口红利的概念定义 经济学家通常情况下将人口红利定义为当社会存在劳动力充足并且人口抚养比低,社会负担轻的状况时,社会可以实现高储蓄率,经济可以达到快速增长。部分学者给人口红利下了一个更详细的定义,认为在死亡率下降与出生率下降到一定水平的时间段内,人口自然增长率先上升后下降,劳动年龄人口也呈现类似的变化轨迹,当一国人口增长率降低后,在一个特定时段内,劳动年龄人口占总人口比重较高,少儿抚养比和老年抚养比都比较低,充足的劳动力供给和高储蓄率为经济增长提供了一个额外的源泉,被称作“人口红利”①。还有的学者认为“人口红利”是从“人口机遇”延伸而来的一个人口经济学的概念,指的是归因于生育率迅速下降的人口年龄结构橄榄型变化带来经济加快增长的一种人口与经济的正面关系②。 2.2有关人口红利的产生条件研究 叶文振(2007)认为人口红利的产生除了就业文化和制度环境以外(如以性别为导向的歧视性就业文化与把女性劳动力看成需要社会负担的群体的政策),它还取决于劳动人口现有的规模、劳动人口的质量或人力资本的含量、技术水平和资源禀赋。有的学者则认为人口红利形成的条件有三,首先,劳动力是一种特

文献作业 学生姓名xxx 学号xxx 院(系)城市与环境学院 专业地理科学 题目关于人口迁移的文献综述 指导教师xxx

关于人口迁移的文献综述摘要:人口是生活在特定社会制度、特定地域具有一定数量和质量的人的总称。人口的空间分布是指一定时点上人口在各地区中的分布状况, 是人口过程在空间上的表现形式。对人口空间分布及影响因素的把握是开展各项研究工作和合理功能区划的前提,随着城市化进程的推进,近年来城市人口数量激增,加之自然环境和城市规划问题,造成了城市局部地区人口拥挤就业人口分布不均匀等社会问题。因此人口研究越来越受到重视。 关键字:人口迁移,城市化,人口政策、 正文: 流动人口社会空间是原有城市空间底质上经过流动人口的各种实践活动而人格化的空间,是一种再造的空间. 近年来,国外人口迁移相关研究主要集中在以下领域: ① 人口迁移的空间特征。 ② 人口迁移的政策研究。 ③ 人口迁移与城市化的关系。 ④ 人口迁移的原因及影响因素 人口迁移的空间格局 对人口迁移空间格局的研究是当代中国人口迁移研究的重要内容之一。许多研究得出人口迁移基本上是从中西部指向东部, 从不发达地区指向发达地区, 从农村地区指向城市地区, 并且迁移的目的地呈现多元化趋势。

杨云彦、陈金永, 蔡建明指出自1960~1980 年代大多数迁移的流向是由东向西, 而改革开放后, 人们迁移格局发生了重大变化, 总体格局由自东向西转变成由西向东。王桂新利用1990 年人口普查数据研究得出大部分人口净迁入区集中在东部地区, 而大多数人口净迁出省区位于中、西部地区。Liang and White 认为北京、上海、天津一直是省际人口迁移的主要目的地; 北京、辽宁、上海、浙江、湖北、广东、陕西所接受的省际迁移人口均超过全国总迁移人口的4% 以上, 这些省市大都位于东部地区, 而人口净迁出率较高的省、区大多在中西部地区. 人口迁移的政策变化 人口迁移对社会经济发展的影响引起了政策制定者以及有关专家的关注。一些学者建议将人口迁移纳入国家或区域社会经济发展规划。杨云彦,张再生等均认为户口体系是人口迁移的主要障碍之一, 户口体系不利于全国统一劳动力市场的形成, 阻碍了经济的发展, 户口体系必须彻底改革或者彻底废除。曹景椿认为户籍制度阻碍了人口的合理迁移与流动, 严重制约了生产力的发展, 改革势在必行。 人口迁移研究中一个最基本的问题是概念的定义与统计口径问题。目前有关人口迁移的概念界定与统计口径仍未统一。如我国不同地区户籍统计中人口迁移的统计口径不一, 有的地区采用半年, 户口迁出原地半年以上的为迁移人口, 有的地区则采用一年。 人口迁移与城市化 中国城市流动人口主要集中在沿海地带, 而且客观存在着三大

国内外研究文献综述 西方学界关于农村发展的理论研究 西方学界研究农村建设问题,最早源于19世纪40年代科尔等学者研究农村聚落的景观形态,即农民的住宅研究。进入20世纪以后,法国学者阿·德芒戎在《法国德农村住宅》的文中对法国农村居住形式与农业职能的关系进行了探讨,1他提出以农业职能来确定和划分农村住宅类型,随后他又在《法国农村聚落类型》一文中,首次对农村聚落的类型进行了研究,分析了村落形成与自然、社会、人口、农业之间的关系。随着农业可持续发展引起广泛关注后,尤其在日本,在原有村落共同体被破坏后,人与人之间的关系变得淡漠,从而使得农村共同体的活力变得脆弱,如何重建有活力的农村成为了西方学界关于农村建设的重要研究点。在1994年,日本学者祖田修和大原兴太郎通过分析日本现代农村后揭示了因人口的过疏而弱化了农村共同体。他们指出,以前的农村自然管理体系的丧失招致了众多问题的发生,尽管近代经济与科学技术的快速发展对农村产生了重要影响,但还是弱化了人与自然、人与人、村与村之间的相互融合。同时,他们认为农村的可持续发展,有必要综合实现经济、生态环境及生活的价值,要更加重视农村居民的相互交流,满足农村居民的诸多诉求,尤其是社会与文化方面。2传统农业社会的村落主要还是零散特征为主。到了工业革命以后,随着工业体系的完善和工业产业的逐渐发达,农业的主导地位逐渐被取代,乡村集聚的趋势不断发展,以下国家为主要代表: 1.美国的郊区新村化 美国的新村建设主要还是以郊区为依托开始的。在二战以后,由于私人交通工具的发达和普及,美国郊区出现了低密度、空间上无计划地扩张,由此造成了严重的交通问题和污染、空间浪费、地价和房租上涨、基础设施超负荷等问题。为了解决这些问题,美国开始在郊区规划了新社区或新村。其特点是土地混合利用、布局紧凑。 2.英国农村中心村 随着英国工业化、城市化的迅速发展,乡村地区人口不断向城市集中,英国的许多地方出现了人口减少,基础设施不足的情况。随后,由干大都市郊区化的迅速发展,周边的许多乡村人口又急剧增加,因此乡村地区呈现出多元化的发展方向。在这一背景下,英国政府开始对乡村地区进行大规模规划,以促进其繁荣。 1(法)德芒戎.人文地理学问题[M].北京:商务印书馆,1999年7月. 2王鹏飞等.近年国外有关可持续农村体系发展的研究[J].特区经济,2005(9):166一167.

城市化人口迁移的推拉理论 前言 城市化是一个以人为中心,受众多因素影响的极其复杂多变的转化过程,是从传统社会向现代文明社会全面转型和变迁的过程。这不仅是农业人口转化为非农业人口, 并向城市集中的聚集过程,而且是城市在空间数量上的增多,在区域规模上的扩大, 在职能和设施上的完善, 是城市的经济关系、居民的生活方式以及人类的社会文明广泛向农村渗透的过程。发达国家的城市化水平目前已经超过70% , 全世界已有55% 的人口生活在城市里。社科院蓝皮书指出,2011年,中国城镇人口占总人口的比重将超过50%,这意味着中国城市化水平首次超过50%。根据一般规律分析,世界城市化的速度取决于经济增长和发展、技术进步、总人口增长、大规模人口从农村向城市迁移以及人口从大城市向农村和小城镇移动等五种主要因素。 一、城市化发展的代表性理论 城市化发展理论历来是科学研究的热点,从区位理论、结构理论、人口迁移论、非均衡增长论到生态学派理论的理论演进,体现了人们对城市发展规律认识的不断深化。区位理论主要包括农业区位论、工业区位论、城市区位论等;结构理论包括刘易斯的二元经济结构理论、“刘易斯-拉尼斯-费景汉”模型、乔根森的二元经济模型、托达罗的劳动力迁移和产生发展模型、舒尔茨的农民学习模型、钱纳里·塞尔昆的就业结构转换理论;人口迁移论包括推-拉理论、人口迁移转变假说、配第-克拉克定理;非均衡增长论包括佩鲁的增长极理论、弗里德曼的中心-边缘理论、缪尔达尔的循环累积论、赫希曼的非均衡增长理论;生态学派理论包括田园城市论、古典人类生态学论、有机疏散论、城市复合生态系统论、山水城市论等。 城市化以人为中心,人口迁是移城市化的关键与核心。在众多城市化理论中,人口迁移论对城市化中人口的变迁有着重要的现实指导意义。 二、人口迁移的推拉理论 推拉理论的起源可以追溯到19世纪。最早对人口迁移进行研究的学者是英国的雷文斯坦(E.Ravenstien)。他在1880年的《人口迁移规律》一书中提出了七条人口迁移规律:1.人口的迁移主要是短距离的,方向是朝工商业发达的城市的; 2.流动的人口首先迁居到城镇的周围地带,然后又迁居到城镇里面; 3.全国各地的流动都是相似的,即农村人口向城市集中; 4.每一次大的人口迁移也带来了作为补偿的反向流动; 5.长距离的流动基本上是向大城市的流动; 6.城市居民与农村居民相比,流动率要低得多; 7.女性流动率要高于男性。雷文斯坦的观点被认为是人口转移“推—拉”理论的渊源。 系统的人口转移“推—拉”理论则是唐纳德·博格( D. J. Bogue) 于20 世纪50 年代末明确提出的。其主要观点为: 从运动学的观点看,人口转移是两种不同方向的力相互作用的结果:一种是促使人口转移的力量,即有利于人口转移的正面积极因素;另一种是阻碍人口转移的力量,即不利于人口转移的负面消极因素。在人口迁出地,存在着一种起主导作用的“推力”,把原居民推出其常居住地。产生推力的因素有自然资源枯竭、农业生产成本增加、农村劳动力过剩导致的失业与就业不足、较低的经济收入水平等。必须指出,在迁出地存在“推”人口转移的因素的同时,也存在“拉”人口的若干因素,如家人团聚的快乐、熟悉的社区环境、在出生和成长地长期形成的社交网络等。只不过比较起来,迁出

地理教学案例 --- 人口迁移 一、教学目标 (一)知识与技能 1.了解人口迁移的概念与分类。 2.掌握引起人口迁移的因素,举例说明人口迁移的主要原因。 3.调查和运用本地人口资料,探究本地人口迁移的特点。 (二)过程与方法 1.通过举例说明人口迁移的主要原因,培养学生分析实例的能力。 2.通过阅读教材中“战争与巴尔干人口迁移”等实例,掌握人口迁移的诸多因素,培养学生具体问题具体分析的能力。 (三)情感态度与价值观 1.培养学生正确理解人口迁移的含义。 2.培养学生关注当地人口迁移的基本情况,形成正确的人口迁移的观点。 二、教材分析 本节教材由两部分组成,一是人口迁移的概念和分类;二是引起人口迁移的原因。课程标准的要求是举例说明人口迁移的主要原因。 本节教材的重、难点均为引起人口迁移的因素。 教学方法:实例讲解与分析、多媒体课件等 三、教学过程 播放民歌《走西口》 师:同学们听出是什么歌了吗? 生:《走西口》。 师:前段时间电视上播出《走西口》,走西口实际上是反映的明末清初到新中国成立前, 山西一带人多地少,十年九旱,民不聊生,山西人外出谋生的真实写照。那么同学们知道走西口是去什么地方谋生了吗? 生1: 内蒙古。 生2:包头。 生3:河套一带。 师:同学们回答的都正确,那么我们地理课本中,把山西人从山西到内蒙古包头、河套一带谋生,这种人口空间上的变动称作什么呢? 生1:人口变动。 生2:人口迁移。 师:这两个概念一样吗? 生1: 一样。 生2:不一样。 师:想要知道一样不一样,那么我们先来思考一下,怎么样就能够引起一个地方的人口变动了? 生1: 一个地方如果有婴儿出生或者有人去世。 生2: 一个地方的人口搬迁走了或者别的地方的人搬迁来了。 师:同学们的回答非常好!那么人口变动就表现在两个方面: 第一、就是生1说的,我们把它称为人口自然增长(和出生率和死亡率有关); 第二、人口机械增长(由人口迁移引起)。 但是生2说的不一定为人口迁移。

毕业论文 关于三伏潭镇农村人口流动现状的研究———以四个行政村的比较为例

论文题目关于三伏潭镇农村人口流动现状的研究 ———以四个行政村的比较为例 毕业论文写作提纲 摘要农村人口流动是中国社会的一种普遍现象,文章以三伏潭镇四个抽样村(夏市村、三伏潭村、康王村、沟二村)为研究对象,分析三伏潭镇农村人口的流动现状,发现农村在社会分层,横向流动和流动方式上存在的共性和差异。以人口社会学推拉理论为指导,从农村推力和城市拉力两个角度探寻农村人口流动的原因,最后结合人口流动的影响分析和三伏潭镇农村的实际情况,探索适合三伏潭镇农村和村民的发展模式:构建合理的农村社会分层结构;大力发展农业和乡镇企业,发挥人才交流网和劳务中介的就业引导作用;建设农村社区非营利组织和休闲场所,和谐农村生活;抓好长期教育,重视职业技能培训;开发利用回流的农村劳动力,为建设新农村储备资源。总的来说,就是让村民发展和农村发展得到双赢。 关键词人口流动流动现状社会分层横向流动流动方式流动探因 发展模式

目录 1. 引言 (3) 2. 三伏潭镇四个行政村的人口流动现状 (5) 2.1 基本概念的界定 (5) 2.2 三伏潭镇概况 (5) 2.3 社会分层与农村人口流动 (6) 2.3.1 四个村的总体外出务工人员家庭收入产生差异的原因 (7) 2.4 农村人口的横向流动 (8) 2.4.1 四个村外出务工者横向流动的共性分析 (9) 2.5 农村人口的流动方式 (10) 2.5.1 从年龄和婚育状况对上述情况进行原因分析 (11) 3. 基于推-拉视角的农村人口流动探因 (11) 3.1农村推力增加 (11) 3.2 城市拉力加大 (12) 4 三伏潭镇农村人口流动现状对当地农村和村民发展道路的启示 (13) 4.1农村人口流动产生的影响 (13) 4.2探索适合三伏潭镇农村和村民的发展模式 (14) 4.2.1构建合理的农村社会分层结构,保障农村稳定和繁荣。 (14) 4.2.1.1社会学分层理论对构建三伏潭镇农村合理社会分层的启示 (14) 4.2.2 大力发展农村经济和乡镇企业,就近转移农村剩余劳动力 (16) 4.2.3 抓好长期教育,重视职业技能培训 (17) 4.2.4培育农村社区非营利组织,增设农村休闲场所。 (18) 4.2.5 有效利用回流的农村劳动力,为建设社会主义新农村储备力量 (19) 5.结语 (20) 参考文献 (20)

示范教案二(中国人口迁移) ●教学目标 知识目标 了解中国历史上,新中国成立后、改革开放以来不同时期人口迁移的特点及其原因,并预测其发展趋势。 能力目标 1.培养学生学会因时因地比较不同时期人口迁移的特征,并进行科学地预测。 2.通过身边的人口迁移的事例,培养学生通过现象看到本质的能力,学会分析某一事例的深层原因。 德育目标 加强学生对人口观的认识,了解我国目前的人口迁移动向,实事求是,培养学生的正确的人口观,深化爱国主义教育。 ●教学重点 中国人口迁移的现状和原因。 ●教学难点 联系历史知识与事件,了解我国历史上和建国后的人口迁移状况。 ●教学方法 1.我们可将三个阶段进行对比、比较、分析、讨论各个时期的人口迁移特点、方向和原因。 2.多举一些实例,活跃课堂气氛,增强学习兴趣,加深学生理解。 ●教具准备 多收集一些我国从历史上到现在的人口迁移的资料与事例,丰富课堂内容,并分析其迁移的原因与结果。还可配合一些资料图片,更直观地反映某个阶段的人口迁移状况。 ●课时安排

一课时 ●教学过程 导入新课: 同学们,上节课我们学习了人口迁移与环境的关系,主要了解了影响人口迁移的主要因素,有自然因素、社会经济因素和政治因素等,人口迁移与环境的关系其实是相互的。在此基础上,我们再来学习我国的人口迁移状况,了解我国历史上、建国后和当前的相关人口迁移政策及其对我国的经济建设所做出的贡献。下面我们来学习: 1.6 中国人口迁移(板书) 本节课的内容,主要是我国人口迁移的一些基本情况。教材分作三部分内容来作介绍:首先,我们应私饫 飞衔夜 丝诘那ㄒ聘趴觯黄浯问切轮泄 闪⒌?0世纪80年代中期我国的人口迁移;最后,我们再学习20世纪80年代中期以来我国的人口迁移,主要是流动人口的基本情况。本课内容是在上一课的基础上展开的,内容比较简单,我们要多注意通过各种媒体,收集有关资料,作进一步分析与补充。下面我们先来学习课文的第一部分。 一、历史上我国的人口迁移(板书) 请同学们阅读这部分内容,结合历史知识,了解我国历史上不同时期的人口迁移情况及其特点,将政治、历史、地理三科内容融为一体综合分析。 学生看课文后,老师可组织学生联系历史、政治背景等知识,分析、讨论中国历史上人口迁移的原因、方向和特点,最后给予总结。 人口迁移是人的居住位置在空间的移动,是产生人口数量不同的区域差别的外部原因,它具有很强的时间性和地区性。人口迁移使迁入地区的人口数量提高,从而改变了人口的地域分布。黄河中下游平原是中华民族的发源地,中国人口最初生活和繁衍于这一片地区。从秦汉时期开始,由于自然环境和社会的原因,我国人口频繁地迁移,由黄河中下游平原向四周扩散,特别是向南方的长江流域和珠江流域扩散,从而使人口逐步扩散到我国的每一个地区。据我国地理学家胡焕庸教授分析,由“安史之乱”引发的大迁移,从根本上改变了中国人口地理分布的格局,使南方人口第一次超过了北方地区,中国人口地区分布的中心首次由黄河流域移到了长江流域。 纵观中国古代人口空间分布和迁移的大势,概括起来就是:从北到南,从东到西。人口分布最初集中在中原地区,以后随着历史的发展,移民和开发等原因,到唐代时就出现了南方人口超过北方的局面。由于人

中国人口现状分析与前瞻性研究综述 中国第六次人口普查综评4 月末,第六次全国人口普查数据公布。作为新世纪摸清中国人口家底的第一次人口普查,“六普”启动之初,便引起社会舆论高度关切。作为世界人口大国,中国人口国情出现任何风吹草动都会牵动多国的敏感神经,中国的人口问题俨然也成了一个“国际问题”。美国有媒体认为,正在加速的老龄化进程会拖累目前活力四射的中国经济,劳动力总量的缩减可能会让未来的中国走向“制造业蓬勃发展”的反方向,并给薪酬支付带来压力,进一步导致通胀率上涨。印度一些媒体则从中国人口增长率的下降中,“敏锐”地找到了“赶超中国”的突破口,认为印度拥有更年轻力壮的劳动力,所以印度未来的发展更有动力。不过,当代世界国家实力的竞争,早已不是人口数量的比拼,而是以人的素质和人才的竞争为核心。中国的人口问题,也早已不是单纯的数量问题,人口的结构、分布、素质越来越成为深层次矛盾的痛点。纵观1949~2049 年百年人口发展,1949~1999 这50 年,中国曾经历了人口从5.4 亿增加到12.6 亿的巨大压力;而从1999~2049 这50 年,在继续承受人口总量压力的同时,中国人口结构性问题,包括城乡人口结构、出生人口性别结构、人口年龄结构、家庭结构等,正在成为影响经济社会发展与和谐稳定的主要矛盾。最新普查结果揭示出中国人口国力的几大变化,如人口总量与人口素

质的变化,人口流动增速迅猛、人口老龄化加速、人口分布不均衡加剧、出生人口性别比失衡等,也都是未来中国社会经济发展稳定存在的几大变数。过去30 多年,我国之所以能保持高速经济增长,其中一个重要原因是妥善解决了人口问题,并充分利用人口资源的比较优势,创造了世界经济发展的“中国奇迹”。未来10~20 年,是中国发展的黄金战略机遇期,也是迈向中等发达国家行列的关键时期。此时,全面地认识人口问题,客观分析人口各要素之间的互动关系,把握好新的人口变动趋势,进一步完善人口与经济社会政策,统筹解决人口问题,促进人口长期均衡发展,更显紧迫和必要。如果能够在国家经济社会发展战略中充分考虑人口因素的新变化,因势利导,再造新的人口资源比较优势,会极大促进经济社会发展,为未来发展注入强大动能。相反,如果决策失误或贻误时机,任何一个人口问题都可能引发一系列的经济社会问题,制约现代化进程、影响社会和谐稳定。因此,需要把人口发展战略作为最基础的国家战略,科学谋划相关的人口与经济社会政策。外媒分析:人口结构变化使中国面临挑战【美国《纽约时报》网站 4 月28 日报道】题:最新人口普查显示,中国人口增速放慢今天公布的2010 年中国人口普查数据显示,中国人口增速已降至10 年前的一半,而且中国人口的城市化水平、受教育程度和老龄化程度都更高了。人口普查数据显示,过去10 年中国国