民乐创作:从了解,到更多可能性

- 格式:doc

- 大小:17.15 KB

- 文档页数:7

最传统的器乐,最创新的表达——走近民乐“新国风”文/丁 黎端午节假期的最后一天,上海大剧院里上演了一场别开生面的民乐演出。

这是上海音乐学院民乐系历时2年打造的“高原高峰建设项目”——民族室内乐音乐剧场《龙之声》。

很显然,从标题里“音乐剧场”这四个字就可以看出它将是一场不走寻常路的民乐演出。

但如果你怀着一颗想要看“女子十二乐坊”的心入了场,恐怕就要失望了,因为它从头到尾都是一场非常严肃、专业并且传统的演出。

而如果你对所谓的传统民乐团的认知还停留在满场演奏员女着大红改良旗袍、男穿全黑立领中山装、音乐一出更是二胡与唢呐震天的“热闹”层面,则可能会被这场演出的“冷淡”惊到:在“新国风”的舞台上,干净的台面无一张谱架,只有如艺术品般参差摆放的纯色方块,演奏员们身着全白色缀浅金的演出服在每一首作品的开场安静而整齐地带着各自的乐器上台,原来那些方块就是她们的座椅。

而灯光和多媒体的设计更是锦上添花——虽然这也不是什么新玩法了,但这一场却又不同,多媒体背景、灯光、舞台包括乐队本身都是艺术设计的一部分,看完只让人感慨原来民乐是可以如此充满时代精神且轻盈高雅的。

对此,这场演出的“幕后总指挥”、项目首席教授吴强深以为然:“之所以我们这次演出强调‘新国风’而不是‘新民乐’,就是因为在我国古代,民乐原本就是作为高雅艺术备受文人青睐的。

我们做这样一场演出,一是要回望传统,还原民乐原本的艺术高度和广度;二则是要眺望未来,我们民族如何立足世界,习主席说了,要有文化自信,而我们的文化自信由何而来?看看台上那些最古老传统器乐,它们流传至今,却依然可以被赋予蓬勃的创造力,这不正是我们的文化充满生命力的有力证明么?”吴强教授说的“古老器乐”,正是台上这支乐队的主打乐器——阮。

西晋竹林七贤之一的阮咸善弹琵琶,传说他改造了传统琵琶的制造工艺和弹奏方式,因此唐代开元年间从阮咸墓中出土的一件铜制琵琶,就被命名为“阮咸”,简称“阮”。

也就是说,阮的历史可以追溯到西晋,但一直以来它在传统的民乐乐团中却总是容易被忽视。

绪论中国民族管弦乐队这一特殊的艺术形式产生于20世纪初期,是中国民族音乐与西方交响音乐交融的产物。

它的早期形式可以追溯到20世纪20、30年代的上海大同乐会和北京国乐改进社,随着民族音乐的不断发展,直至1954年由中央广播民族乐团(原名中央人民广播电台民族乐团)提出,以拉弦乐器、弹拨乐器、吹管乐器和打击乐器四组乐器作为大型民族乐队的结构体制,由此确立了中国民族管弦乐队的编制。

新型民族乐队的建立必须与大量的演奏实践相结合。

然而,由于当时作曲家们对这种新型的乐队编制还不熟悉,并且在思想上对民族器乐创作也不够重视,因此这一时期的民族管弦乐创作,除《金蛇狂舞》、《翠湖春晓》(均为聂耳曲)、《彩云追月》(任光曲)等作品是以作曲家创作的之外,大多是从事民族器乐的演奏家或指挥家改编的乐曲为主。

①由于当时的改编者们并非作曲专业出身,对民族管弦乐的作曲技法并不了解,在创作思维上又受到西方交响乐队模式的影响,片面理解“交响化”的概念,照搬西方传统功能和声和交响乐队的配器原则,运用交响化的旋律发展手法,生硬效仿西方交响乐队的音响效果,这使得民族管弦乐或多或少地失去了自身原有的艺术魅力,因而这一时期的民族管弦乐创作在艺术质量上难以出现让人满意的音乐作品。

1961年“民族乐队音乐座谈会”的纪要《继承发展传统,贯彻“百花齐放”方针》一文曾强调:“某些民族乐队的组成是可以有条件地吸收西洋管弦乐队的经验和吸收某些外国乐器的,但是生搬硬套的方法和盲目地追求所谓‘交响性’的做法,对于发扬民族乐队的特点是不利的,也不能简单地以中西乐器混合乐队的组成方法来替代民族乐队的创造性发展。

”②由此可见,“民族乐队交响化”在当时确实是一个被人们所关注的创作问题,但是考虑到这是一种新型的乐队形式以及当时作曲家的创作队伍,这也是处于初级阶段的中国民族管弦乐队不可避免的一个发展过程。

当历史进入到20世纪80年代前后,中国社会迎来了改革开放的大潮,我国在政治、经济、文化领域发生了历史性的转变。

构建新时代民乐的新色彩新时代背景下,随着中国国力的不断增强和文化自信的增强,传统音乐及其表演形式也正在发生着深刻变化。

作为中国传统文化的一部分,民乐承载着丰富的历史文化底蕴,但在现代社会中,如何为民乐注入新的元素,使其焕发新的生机和活力,成为了迫切需要解决的问题。

要构建新时代民乐的新色彩,首先需要对传统的民乐进行深入的挖掘和理解。

乐器是民乐的重要组成部分,而中国传统音乐器乐的历史悠久,种类繁多。

笛子、二胡、琵琶等乐器,都有着自己独特的音色和演奏技巧,它们能够表达中国音乐独特的韵味。

研究传统乐器的使用方法和演奏风格,对于在新时代赋予民乐新的色彩具有重要的意义。

还需要深入挖掘传统音乐的曲目和表演形式,了解它们的内涵和特点,为创作新的民乐曲目做好铺垫。

新时代的民乐需要与时俱进,吸收外来的音乐元素,为其注入新的活力。

在全球化的今天,各国之间的文化交流日益频繁,音乐作为文化的重要组成部分,也在相互渗透、融合。

新时代的民乐需要敢于开放,吸取其他音乐风格的精华,为传统民乐注入新的元素。

可以尝试将流行音乐的节奏和旋律融入到传统民乐中,创作出新的曲目和演奏方式,使其更符合现代人的审美需求。

新时代的民乐还需要不断创新,在表演形式上大胆尝试,让传统民乐焕发出新的魅力。

传统民乐曲目的演奏形式往往较为古板,而新时代的演出需要更富有创意,更加符合现代观众的审美需求。

可以尝试将传统乐曲与舞蹈、戏剧等形式相结合,创作出精彩纷呈的音乐剧,为传统民乐注入新的生命力。

也可以尝试使用现代科技手段,如虚拟现实、全息投影等技术,为民乐表演增添更多的视觉冲击力和观赏性,使其更加具有时代感。

除了对传统民乐进行挖掘和创新外,构建新时代的民乐还需要加强相关教育和培训工作。

作为中国传统文化的一部分,民乐在青少年和学生中的传承和发展尤为重要。

学校及相关机构应该加强对民乐的教育推广,为更多的人接触和了解民乐提供机会。

可以开设民乐课程,组织学生参加民乐比赛和演出,培养更多的优秀民乐人才。

新民乐对中国民族音乐的传承【摘要】中国传统音乐自古以来就承载着丰富的历史文化内涵,而新民乐的兴起则在一定程度上为中国民族音乐的传承注入了新的活力。

本文首先简要介绍了中国传统音乐的珍贵性,以及新民乐的兴起背景。

接着详细探讨了新民乐的定义与特点,演奏形式,对传统民族音乐的吸收与创新,传承方式,以及对中国民族音乐的发展意义。

最后结论部分分析了新民乐在中国民族音乐传承中的地位,对中国传统音乐的现代化发展贡献以及对中国民族音乐传承的启示。

通过本文的分析,可以更好地理解新民乐对中国民族音乐的传承和发展所起的作用,为传统文化的传承和创新提供新的思路和启示。

【关键词】新民乐, 中国传统音乐, 传承, 兴起背景, 定义, 特点, 演奏形式, 吸收与创新, 传承方式, 发展意义, 地位, 现代化, 贡献, 启示1. 引言1.1 中国传统音乐的珍贵性中国传统音乐是中国文化的瑰宝,是中华民族珍贵的文化遗产。

这种音乐形式通过音乐的旋律、节奏、乐器等各个方面,体现了中国文化的深厚底蕴和博大精深。

传统音乐承载着千百年来中华民族的历史、文化、情感,是中国社会和文化生活中不可或缺的一部分。

通过音乐,人们可以感受到中国古代智慧和审美情趣的传承,也可以感受到中华民族对自然、生活和人际关系的独特体验与表达。

传统音乐不仅仅是一种艺术形式,更是中国文化的精神象征,具有深厚的历史和文化积淀。

保护传统音乐、传承传统音乐,是每一个中国人的责任和使命。

传统音乐的珍贵性在于它的历史价值、文化价值和艺术价值,只有通过我们的努力,才能使传统音乐继续发扬光大,传承下去。

1.2 新民乐的兴起背景在20世纪初,中国民族音乐面临着现代化的挑战,传统音乐形式逐渐式微。

随着中国的改革开放和经济发展,一些年轻音乐家开始尝试将传统民族音乐与西方音乐元素相结合,创作出了一种新型音乐形式——新民乐。

新民乐起源于上世纪80年代,当时中国音乐界广泛涌现出了一批有着深厚音乐底蕴和西方音乐背景的音乐家。

大众文艺262摘要:进入21世纪以来,古筝作品的创作比以往任何一个时期都呈现出了更加活跃的发展趋势。

演奏队伍的不断专业化与职业化,各个国家、地区、院校间的频繁交流,专业作曲家古筝作品创作量与质的提高,都为古筝演奏家提供了更好的创作平台。

自我意识的强调以及风格的多元化,使筝家在新世纪的创作呈现的面貌是因人而异的。

笔者作为古筝演奏者,在实践中接触了大量筝乐作品,这其中不乏筝家的优秀之作。

2002年起,笔者开始进行古筝作品创作,并获2005年中国音乐金钟奖作曲奖银奖。

论文将结合笔者的演奏和创作体验,以21世纪以来筝坛筝家的最新创作成果为切入点,从创作背景、创作成果、创作特点、现存问题四个方面入手,对这段时期筝家的作品创作概况进行梳理,望能为今后筝乐作品的创作发展提供一定的借鉴。

关键词:21世纪;筝家;创作;因人而异古筝艺术作为中国民族民间器乐的组成部分,在其漫长的发展历程中,演奏者一直是创作的主要力量。

传统乐曲多是由演奏者根据当地民间曲调或器乐合奏作品加工改编而成并以口传心授的方式得以传承。

20世纪50年代起,音乐分工更加明确,古筝演奏专业相继设立在各大音乐院校,传统流派之间、筝家之间相互交流,取长补短,比较闭塞的局面被打破。

越来越多的专业作曲家加入到古筝作品的创作中来,在很大程度上推动了古筝艺术的发展进程,并为筝家的创作提供了更为广阔的思路。

古筝演奏者自始至终没有停止作品创作,并在不同阶段取得了丰硕的成果。

比起之前任何一个时代,21世纪都更加多元化,更加开放,创作面临更多的可能性。

事实也印证了近十五年来所呈现的筝家作品确实是风格多样、因人而异的。

一、创作背景(一)社会文化背景21世纪,中国面临文化发展的重大机遇。

在世界范围内,文化正从社会的边缘走向社会的中心。

今天的文化在引领社会方面正在发挥重要的作用,人们对文化和文化生活变得越来越有兴趣。

而中国艺术在国际上的地位也在不断上升,中国与西方的艺术交流,已由单向流动转为双向流动。

构建新时代民乐的新色彩民族音乐是一个国家文化的瑰宝,它承载着民族的情感和历史,是一个民族的精神象征。

然而随着时代的变迁和文化的交融,传统的民乐已经不能完全满足当代人的审美需求,因此如何构建新时代民乐的新色彩成为了摆在我们面前的一个重要课题。

新时代民乐的构建并不是简单的复制和模仿,而是要在继承传统的基础上加入创新的元素,从而使得民乐在当代有更广泛的受众和更深远的影响。

在这个过程中,我们需要从多个方面进行思考和努力。

我们需要关注传统音乐的传承和创新。

传统民族乐器如琵琶、二胡、笛子等代表着中国古老的音乐文化,但是它们所表现出来的音乐形式和内容已经不能完全满足现代人的需求。

我们需要对传统民乐进行深入的研究和挖掘,找出其中的精髓和特点,并在此基础上进行创新,使得传统的音乐元素和当代的审美需求相结合。

比如可以采用电子音乐元素加入传统乐器的演奏中,或者创作新的曲风和曲调,以满足年轻人和现代人的需求。

我们需要注重新时代民乐的创作和演奏。

创作是构建新时代音乐的关键,我们需要有更多的音乐人投身到新时代民乐的创作中,探索新的音乐形式和内容。

民乐的演奏者也需要具备更强的演奏技巧和表现力,以更好地展示出新时代民乐的魅力和韵味。

在演奏方面,可以注重跨界合作,将传统民乐和西方音乐、流行音乐等进行融合,创造出新的音乐形式和风格。

我们还需要注重新时代民乐的推广和传播。

通过举办音乐会、音乐节等活动,将新时代民乐推广到更广泛的群体中,并引起更多人的关注和喜爱。

还可以利用现代科技手段,如互联网、社交媒体等,进行新时代民乐的宣传和传播,让更多的人了解和喜爱民乐。

我们需要注重新时代民乐的教育和培养。

通过在学校开设民乐课程,或者举办音乐培训班、讲座等活动,培养更多的民乐爱好者和从业人员,推动新时代民乐的发展和壮大。

构建新时代民乐的新色彩是一个具有挑战性和意义重大的任务。

我们需要积极探索和实践,不断尝试和创新,从而使得民乐在当代有更为广泛的影响和更为丰富的表现形式。

传承与创新的中国民乐说到音乐,我心中最响亮的那曲旋律,非中国民乐莫属。

它就像是一条蜿蜒的长河,承载着五千年的华夏文明,让人感受到那份悠久和深邃。

民乐的每一个音符,仿佛都在诉说着古老的故事,展现着绚丽的文化。

我第一次被中国民乐深深吸引,是在一个传统的春节聚会上。

那时,家里请来了一支民乐团,笛声、二胡、扬琴交织在一起,瞬间将我带入了另一种时空。

那种清澈的旋律,仿佛是涓涓细流在耳畔流淌,让人无法自拔。

我的心随着乐声的起伏时而欢快、时而忧伤,仿佛看到了古代文人骚客在月下对弈的情景。

随着时间的推移,我对中国民乐的了解愈加深厚。

每当我看到手握乐器的演奏者,他们那专注的神情,灵巧的指法,似乎都在与历史对话。

民乐不仅有着丰富的表现形式和风格,还深深根植于我们的日常生活之中。

从小城镇的庙会到现代音乐会,民乐用它那独特的韵味,赋予了每个场景不同的色彩。

“传承”这个词,常常与中国民乐紧密相连。

无论是爷爷教我吹笛子,还是在课堂上学习古琴,都是对民乐的延续。

我们的老师像是活生生的“守护者”,在他们的带领下,我感受到了一代代人的努力与坚持,也明白了什么叫做“薪火相传”。

然而,民乐并不是一味的复古,它同样充满着“创新”的气息。

近年来,越来越多年轻人加入了民乐的演奏行列,他们用潮流的元素融合民乐,创造出新的音乐风格。

我曾在一次音乐节上听到了一种结合了民乐与电子音乐的表现,婉转的二胡与现代节奏的碰撞,给我耳前一亮的感觉!这不仅仅是对传统的再创造,更是对文化自信的体现,彰显着中国民乐的无限可能。

即使在这个科技飞速发展的时代,民乐依然屹立不倒。

它不仅是民族的骄傲,也是我们灵魂的寄托。

每当我在喧嚣的城市中停下来,聆听那阵阵悠扬的笛音,心中便能找到一片宁静与归属。

因为在民乐中,找到了传承的力量与创新的希望。

总的来说,中国民乐是一种独特而美丽的存在,它承载着我们的历史记忆,同时不断焕发新的生命。

无论是传承还是创新,都使得它在时代的洪流中生生不息。

《向远方》系列作品中,诸如此类对于音高的“粗糙化”设计,塑造了音高的多样组合与音色的表达层次,充分展示出秦文琛在《向远方》中坚持体现的传统与现代,原始与潮流,二者对立统一的创作愿景。

二、律动的“朦胧化”结构相较于西方式的精确化律动形态,《向远方》更侧重于展现不同声部间的律动差异。

无论是局部重音的分散设计,或是整体结构的律动错位,都能看出秦文琛在东方散板律动表象形式下,精心设计的不规则、非客观、不具体的“朦胧化”节奏特征。

(一)重音错位结构通常《向远方》中制造节奏与律动的错位方式,大多体现在不同声部间交错的重音设计以及不同速度下的音型错位。

两者产生的共同效果,使得作品片段在律动上产生“奏不准”的节奏错位感,加强节奏表现力、丰富律动层次。

例如《七月·萤火》第66至68小节,四支竹笛声部就充分利用了散板律动的特性表达,将三个小节中的谱例1 《日出》片段 第1至第4小节谱例2 《七月·萤火》片段 第66至68小节重音以不规则的分布方式分散在各个声部。

上例中的重音分布,很大程度上受到演奏家的主观判断,以及作曲家预先框定的大概范围的影响,使得该段落在表现不规则节奏时,既分散了重音位置,避免同时齐奏的出现,同时也凸显了各重音间丰富的节奏变化种类,避免了规律性节奏型的出现。

《大地的呼号》中的节奏律动设计,几乎都是以重音交错的方式构建的“朦胧化”律动结构,甚至凭借重音组合与音高材料使用的不同而独立出不同长度的片段结构。

各片段内部在尽量避免规律性节奏与重音重叠出现的同时,通过观察三个片段中的重音律动其本身也具有一定的递进关系,也可以看出该段在节奏结构上的思维布局与发展逻辑。

《向远方》中,还有很多使用了重音错位结构的作品片段,其表现方式也随着具体乐器组合与音高材料的使用而略有不同,但作为系列作品中的共通特征,秦文琛在创作时,将各声部的重音以不规则的方式分散呈示,其初心就是为了弱化传统节奏体系中,强-弱对比的两极化表达方式,模糊两者在散板律动中的冲突性与锐度,从而更好地凸显出《向远方》律动中朦胧、神秘的东方散板节奏风格特征。

浅析民乐新作中作曲技法的探索蔡海涛济宁市艺术创作研究所摘要:现代社会中,民乐有了很大的发展,很多新的音乐作品中出现了多种作曲技法,除了这些作曲技法外,还有很多富有个性的表现方式,而随着经济的发展,加快了各类文化的融合,作曲家开始从西方的乐器中发现新的音响,并关注民乐的发展。

改革开放后,大批的民乐写作不断出现,促进了民族音乐的发展。

关键词:民乐新作;作曲技法;探索引言民乐新作的作曲技法包括两方面,一方面是旋律,另一方面是和声,这两方面都是作曲必需的内容,运用不同的调式以及非声乐化的旋律,增加音乐作品的美感,和声是用和弦的方式,突出音乐作品的音响,展现出作品具有的特点,突显其魅力。

一、旋律写作所有民族乐器演奏旋律时,都有一个共同点,即想要摆脱五声调式结构的限制,用不同的旋律演奏音乐,找到旋律的多种可能,保留民乐创作的优势,结合近现代音乐的特点,增加音乐的表现力。

(一)调式的拓展与综合首先,调式的拓展是通过对五声音阶以外的音进行处理,像是清角、变宫等,作为独立的旋律在曲目中使用,这是调式主要的拓展方向。

比如,《南乡子》这首民乐曲目,它分为两部分,第一部分与第二部分的衔接的地方,是以C 微调作为整个乐曲的基调,在此基础上用E 作为乐曲的主干,然后以增四度的方式进入角音[1]。

增四度是一种特有的音程,有鲜明的特点,会在某个乐句的结尾用演奏方式强化,并随着音乐节奏的进行融入整个曲目。

而在第二部分的结束部分,依然会用闰音与变宫两种调式,这两种调式的使用可以保持音乐作品的特色,又增加了作品的表现力,让音乐作品具有多调性的特点。

其次,调式的综合可以增加旋律的表现力,是民族乐器作曲常用方式的一种。

它分为两种,一种是同主音调的综合,另一种是人工合成音调。

前者会采用在主音上方加入三度音的方式,就像是《观花山壁画有感》,它的调式包括e 羽、G 宫与a 商,这三个调式在曲目中会交替演奏,展示了湘西苗族音乐特有的魅力,并在作品中加入了一种新的音响,让作品具有现代音乐的特点。

民乐会观后感引言最近我有幸参加了一场精彩的民乐会演出,这是我第一次接触民乐,也是第一次近距离观赏这种传统艺术形式。

整场演出让我受益良多,深深被民乐的独特魅力所吸引。

以下是我对这次民乐会的观后感和感悟。

独特的音乐风格和演奏技巧民乐会的演出以古典音乐为主题,包括了古琴、二胡、笛子等多种传统乐器的演奏。

乐器演奏者们的技巧高超,每位演奏家都展现了自己独特的风格和魅力。

他们技艺娴熟,能够通过乐器将情感表达得淋漓尽致。

特别让我印象深刻的是古琴的演奏,这种古老的乐器发出的音色清雅悠扬,让我仿佛置身于古代传统的场景中。

情感表达与故事叙述民乐会的一大亮点是演奏家们通过音乐来传达情感和讲述故事。

每首曲子都伴随着情感的表达,有的悲伤,有的欢快,有的抒情。

演奏家们通过细腻的演奏技巧和真挚的情感,把观众们带入了一个个美丽的故事中。

在演奏过程中,我不仅能感受到演奏家的情感投入,也能通过音乐的节奏和旋律感知到不同的情绪变化。

这种情感表达与故事叙述的方式给人留下了深刻的印象,让我更加喜爱民乐。

与传统文化的连接民乐会不仅仅是一场音乐演出,更是对传统文化的传承和弘扬。

乐器的历史悠久,蕴含着丰富的文化内涵。

通过这场演出,我对中国传统音乐有了更深入的理解。

民乐通过音乐的表达方式,向观众们展示了中华传统文化的瑰宝。

我可以感受到每位演奏家对传统文化的珍视和敬仰,他们刻苦练习,不断追求完美的演奏,将传统音乐带给了现代观众。

这让我更加认识到传统文化的重要性,并对其产生了浓厚的兴趣。

对我个人的启发这次民乐会对我个人产生了深远的影响。

首先,它激发了我对音乐的兴趣和热爱。

以前我对音乐的了解主要是流行音乐和西方古典音乐,但通过这次体验,我对中国传统音乐产生了浓厚的兴趣,并开始深入了解它的历史和内涵。

其次,民乐会也让我明白了传统文化的重要性。

作为新一代的年轻人,我们应该珍视和传承优秀的传统文化,将其传递给下一代。

最后,我也从乐器演奏者们身上学到了坚持和热爱的精神。

“一带一路”背景下运用电子音乐技术对国际化新民乐创作的研究一、“一带一路”倡议下的民乐发展现状“一带一路”倡议是中国提出来的国际合作倡议,旨在促进沿线国家之间的经济合作和文化交流。

在这一倡议下,各国之间的民乐交流与合作也日益加强,受到了国际社会的广泛关注。

中国是民乐的故乡,传统民乐在中国有着悠久的历史和丰富的文化内涵。

而在“一带一路”倡议下,中国的传统民乐也在积极推广和发展。

除了传统的民乐演出之外,还出现了许多将传统民乐和现代音乐相结合的创新作品,这些作品多数运用了电子音乐技术,呈现出一种全新的音乐风格。

在其他国家方面,也出现了很多将本国民族音乐与中国传统民乐相结合的作品。

这些作品不仅在音乐形式上有所创新,更在文化交流上起到了很重要的作用。

这些作品的创作方式也多数运用了电子音乐技术,使得这些作品有了更为现代的音乐表现形式。

二、电子音乐技术在国际化新民乐创作中的应用电子音乐技术是当今音乐创作中不可或缺的一种技术手段。

它不仅可以对声音进行数字化处理,还可以创造出各种新颖的音效,从而为民乐的现代化创作提供了很多可能性。

在国际化新民乐创作中,电子音乐技术可以发挥很大的作用。

它可以对传统民乐的音色进行处理,使得传统民乐的音色更为丰富多样。

电子音乐技术可以创造出各种新颖的音效,使得民乐作品更富现代感和前卫性。

电子音乐技术还可以通过合成和编排,使得民乐作品在结构上更为紧凑和富有层次感。

除了以上所述的直接作用之外,电子音乐技术还可以为国际化新民乐创作提供更多的创作灵感。

通过运用电子音乐技术,创作者可以更为直观地感受到不同音色和音效之间的变化和融合,从而可以更加灵活地进行作曲和编曲。

这种灵活性可以为民乐创作带来更多的可能性,使得民乐作品更加多样化和富有个性。

在“一带一路”倡议下的国际化新民乐创作中,电子音乐技术的运用已经成为了一种共识。

通过对现有作品的研究,我们可以发现电子音乐技术在国际化新民乐创作中所起到的重要作用。

新民乐的表现形式与中国民族音乐的多样性作者:沈佶来源:《大观》2023年第10期摘要:中国拥有五千多年的文明史,给予世界无数文化瑰宝,其中就包括丰富的音乐文化遗产。

从古代的击鼓和吹奏,到后来的琴瑟和筝,再到现代的新民乐,中国音乐始终是文化交流的重要桥梁,也是历史发展的重要见证。

新民乐是以传统民族音乐为基础并结合现代音乐元素和技术的新兴音乐形式。

其并非否认传统,而是在尊重并继承传统的基础上大胆创新,拓展音乐的边界,并与其他国家的音乐形式进行交流和融合。

基于此,从不同角度详细阐述新民乐的表现形式与中国民族音乐的多样性。

关键詞:新民乐;中国民族音乐;文化交流传统民族音乐根植于每一个民族的文化,是代代相传的音乐文化遗产。

其不仅是音符、旋律和节奏的组合,还是一个民族的历史、情感和哲学思考的载体。

无论是宫廷的雅乐,还是田野上关于劳动的歌曲,都是中华民族音乐文化的一部分。

随着外国音乐的引入,我国音乐也发生了深刻的变革。

新民乐的出现是这一变革的重要标志,其不仅是对传统民族音乐的继承和发扬,还是对传统民族音乐的再创造和超越。

一、中国民族音乐的多样性(一)地域性:东、西、南、北、中部地区的音乐特色与代表性乐器我国拥有五千多年的文化历史,是一个多民族、多文化的国家。

我国广袤的领土造就了地域文化之间的差异,民族音乐也因此显现出鲜明的地域特色[1]。

东部地区的音乐旋律悠扬,常用乐器为声音清脆的拨弦乐器;西部音乐高亢激昂,反映出西部草原的粗犷特性,蒙古族民间弦乐器马头琴作为具有代表性的乐器之一,演奏出的乐曲充满草原生活气息;南方音乐柔和细腻,旋律流畅,代表乐器有音色纯净的竹制吹奏乐器笛子等;北方音乐风格豪放,有强烈的节奏感,如锣鼓在北方较为常见,在北方传统的庙会、舞龙、舞狮活动中是不可缺少的乐器;中部地区的音乐继承了许多传统音乐元素,有独特的韵味,如琵琶这种与中原文化紧密相连的拨弦乐器演奏出的乐曲。

(二)民族性:汉族、藏族、蒙古族等民族的音乐风格每个民族都有其独特的音乐风格、传统和文化背景。

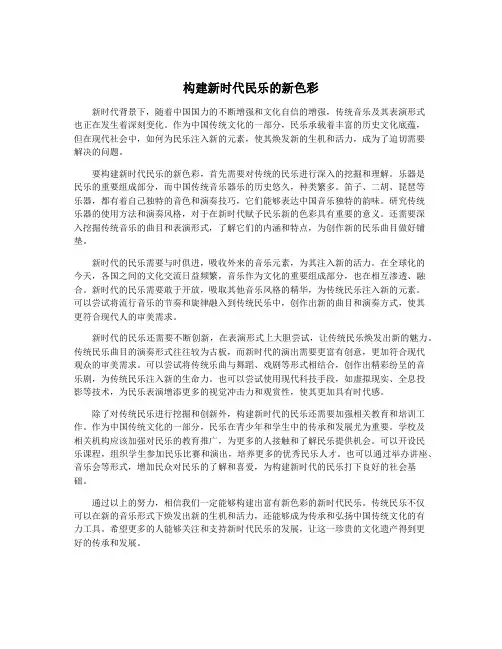

民乐创作:从了解,到更多可能性

高峰会上的问答环节(前排从左至右为主持人陈澄雄和

作曲家郭文景、刘星、马塞·温格勒)

文 | 包原铱

在听了一天的“中乐无疆界”国际作曲家高峰会之后,香港中

乐团的琵琶演奏员张莹坐不住了。音乐学院毕业之后就来到

香港中乐团的她,12年来在乐队里接触了大量新作品,随之

而来的却是一种沮丧的心情。“在这些新作品里,大部分时候

我们都听不到琵琶的声音,不是混在笛子的旋律里,就是跟

在唢呐后面,然后突然一个扫弦或者绞弦把大家吓一跳,人

们才意识到:哦,琵琶在这儿呢。作为一件有着古老历史的

中国民族乐器,琵琶不应该成为一个阻碍乐队和谐的杂音,

那这其中是不是也有作曲本身的问题呢?” 张莹的困惑

并非独有。2月28日至3月1日在香港举办的“中乐无疆界”

国际作曲家高峰会上,来自德国、英国、卢森堡、比利时、

新加坡、马来西亚、中国內地及台湾、香港地区的众多作曲

家都在研讨中因为各自在民族管弦乐队配器理念上意见相

左而困惑、争执。 “作曲家之间这么直言不讳的争论,我

还是第一次经历。”作曲家刘星感慨。作为由香港中乐团主办

的第一个为作曲家召开的全球华乐论坛,这一高峰会不单以

作曲家和乐手之间的坦诚相对为特色,更因由香港中乐团现

场配合演讲嘉宾进行乐曲示范而独具一格。“这可能是有史以

来的第一次,香港中乐团总是会做一些有创意的事。”音乐学

家乔建中笑道。对作曲家们来说,这也是一次难得的大饱耳

福的机会。作曲家郭文景在自己的演讲结束后感叹:“我曾经

梦想有一天有钱了请一个乐队陪我作曲,今天这个愿望部分

地实现了。”

最针锋相对的讨论 “郭先生说当年的中国民乐没有低音是

特点,而不是缺点,这一点我不能同意。”在郭文景讲解完自

己创作的竹笛三重奏《竹枝词》和中西乐两个版本的《愁空

山》之后,香港作曲家陈能济提出了自己的反对意见。“如果

民乐团没有发展,今天我们的乐团连和声都没有。中国音乐

和乐团仍然有很多不足之处,也还应该继续努力发掘。第二

点我要驳斥的就是中西乐两个版本的同一作品。大型民族管

弦乐团和大型交响乐团完全是两种不同的乐队,中西乐有着

完全不同创作思维和音响效果,一首民乐作品又怎么可能‘翻

译’成交响乐作品呢?” 中西乐作品能否相互“翻译”?卢

森堡作曲家马塞·温格勒同样认为不可。“对我而言,我只为

乐器作曲,而不是乐队。当我头脑中出现一个旋律的时候,

它从来不是抽象的,而是具体的某件乐器的声音。没有听过

三弦之前我不可能为这件乐器作曲。因此音乐是不能翻译

的。” 郭文景回应道,之所以会创作民乐和交响乐两个版

本的竹笛协奏曲《愁空山》是为了让民乐有更广阔的生存空

间。一个乐团可以有“标准编制”,作曲家却不应该有“标准编

制”或惟一正确的方向。“我完全支持民乐团的改革和扩张,

但这不应该是惟一的道路。我们应该为民乐发掘更多的可能

性。” “发掘更多的可能性”,也是此次高峰会上作曲家们

争论得最多的一个话题。刘星在讲解他的《第二民族交响乐》

时表示,之所以在作品中去掉了二胡、柳琴和琵琶是因为觉

得它们在乐队中的声音不融合,而去掉这些乐器之后,人虽

少,音响的空间却出来了。“这部作品第一次首演的时候只用

了三支唢呐,声音却绝对不亚于六支或八支,刘星的配器有

些很特别的东西。”香港中乐团艺术总监阎惠昌补充道。作曲

家顾冠仁却表示,不能单方面考虑和谐而把个性乐器排除在

外。 “我们总是想给中国乐队加乐器,却没有想过给已有

的民乐器发掘更多可能性。”郭文景说,“我们不该在民乐还

没有充分挖掘自己潜力的时候,就先给它加太多的东西。”

是否该加“佐料”?如何加“佐料”?在德国作曲家老锣用“西洋

管乐 民乐团”的特殊配置展现了“低音可以让民乐更厚重”的

理念之后,作曲家和听众们为这一做法大加争议。马塞·温格

勒说:“民乐和西洋乐根本不应该‘mix together’(混在一起),

这就像是把咖啡和茶倒进一个杯子里一样。”“一个德国人和

卢森堡人就民乐是否应该加入西方乐器而争论,本身就是民

乐的一个成功了。”主持人陈永华语罢,场内立时掌声一片。

作曲家们的观点如此针锋相对,作为主办方的香港中乐团又

如何看待?“中乐的世界应该是千姿万彩,而不是单色的。”

阎惠昌解释道,“乐团和作曲家最大的不同是,作曲家在创作

一部独一无二的作品时是具有排他性的,但整个乐团的发展

必须具有包容性。一个艺术总监不该以自己的喜好左右乐团

的发展,而应该以文化的前瞻性和包容的心态为乐团带来更

广阔、更深度的前景。”阎惠昌指挥香港中乐团演奏并解说林

乐培的作品《秋决》。

最丰富多彩的现场示范 2000年,香港中乐团举办了21

世纪国际作曲大赛,在此之前少有乐团举办类似的比赛,其

后香港中乐团又举办了国际中乐指挥大赛。“作曲比赛、指挥

比赛都有利于民乐的创作和发展,可我们觉得还不够。”阎惠

昌说,这些年他去过比利时、卢森堡、巴黎音乐学院等地讲

学,发现向西方人推广民乐是件特别艰难的事。“不要说外国

人,就连中国人自己也不了解民族乐器。很多专业作曲家对

西洋乐器十分精到,但不懂民族乐器却觉得没什么关系,他

们只是把管弦乐队的一套原样搬到民乐创作中。而那些成功

的民乐作品通常是因为作曲家对民乐器的配器非常了解,比

如一代作曲大师彭修文、刘文金等。因此我们想,与其再举

办作曲比赛,让不懂民乐的作曲家们继续照搬西洋乐概念进

行创作,不如索性举办一个以认识民乐器特点和配器为主题

的国际高峰会。同时现场乐队示范,让作曲家、学者和旁听

者有一个最直观的感受。” “这样的声音,我自己也是第

一次听到。”老锣在做完西洋管乐和中乐混搭的示范后说。

“谢谢你们为我实现了我创作中的奇思怪想。”香港中学生黄

正彦在中乐团奏毕他的3分钟短作《那人,却在灯火阑珊处》

之后鞠躬致谢。选取6位青年作曲家的作品在高峰会上现场

演奏并由作曲家点评,也是此次高峰会的一个特色项目。

“显然这也比单纯的作曲大赛更有意义一些。”阎惠昌说。

“我发觉似乎年纪往往跟作品中使用材料的数量成反比,”香

港中乐团驻团指挥周熙杰在指挥完《那人,却在灯火阑珊处》

之后评价道,“年纪越轻越会用更多‘料’去做‘菜’,可这么多‘料’

已经让我尝不出这到底是什么东西了。” 在得知上海音乐

学院博士生张智军为了符合3分钟的投稿要求擅自加快了作

品《海之恋》速度,郭文景疾呼:“速度是一个作品的命啊,

怎么能乱改!”“这一点对我今后的创作也会是一个警示。”张

智军在会议结束后向记者吐露,“这次来参加高峰会对我在中

乐的思维和视角方面都有很大的启发,老外都可以为民乐创

作,我们中国人没有理由写得比老外差。” 台湾学生周宣

宏很遗憾自己因为忙于美国留学的申请错过了这次高峰会

的作品投递。“不过能够听到作曲家们这么激烈的思维碰撞真

的特别有意义。我参加过那么多会议包括化学会议,都没有

这次的精彩。”周宣宏是一名化学系的研究生,也是台湾国乐

团2015年“国乐创作征曲活动”决赛获奖作品《来自祖灵的声

音》的曲作者。“化学是用很多不同的元素组合搭配形成新的

东西,其实音乐也是一样,通过不同乐器声部的配合和编织

创作出特别的色彩。”周宣宏觉得,黄正彦的《那人,却在灯

火阑珊处》写得很不错,“我自己可写不出来那样的作品,想

法真的很好。” 最真挚的演奏家心声 “不要把胡琴当提琴

一般写双音。”“在运用其他附件时,如需要敲打拍击筝体,

也需适当地善待乐器。”“(笛子)尽量不要写20至30小节

不断吐音乐段,没时间换气!”……张莹并不是惟一一个向作

曲家提意见的乐手。在高峰会上,香港中乐团特别安排了一

个“Please don’t”(请不要)的环节,让所有的乐手有机会向

作曲家们表达自己的心声。在观看大屏幕上108条乐手们对

作曲家的“不要”建议时,台下会心的笑声此起彼伏。来自星

海音乐学院的作曲家房晓敏笑着举起手机:“我要拍下来给学

生们看。” 在众多的“不要”声中,三弦乐手赵太生的建议

显得格外与众不同:“1.留意乐器的有效音域G-b2;2.充分

发挥想象力;3.只有想不到,没有做不到。”当大屏幕上播放

出这张PPT时,台下响起了最热烈的掌声和笑声。随后赵太

生做了补充说明:“2005年我来香港中乐团之后,参加过很

多的演出和表演,但是我逐渐发现三弦声部在国内作曲家们

的总谱里分布得越来越少。然而三弦真的有非常强的表现力

并且有鲜明的民族特色,很多作曲家不写它也许是因为不了

解它。所以我想很多时候并不是作曲家做不到,而是因为想

不到。如果可以的话,请给我一分钟现场演奏一段。”一分钟

的Solo后,现场响起的除了掌声还有阵阵口哨和叫好声。“三

弦是弹拨乐的‘钢筋’,但很多作曲家可能因为它太有特色不敢

用。”阎惠昌说,“中乐团理事会已经决定恢复两个三弦的配

制,赵太生可以放心了。” “民乐的音色实在太丰富,关

键在作曲家怎么写。”指挥家卞祖善说。这恐怕也是大部分作

曲家的心声。“要有更包容的心态,民乐的发展才会少一些阻

碍。”刘星说。