浅谈儿童文学翻译的原则

- 格式:doc

- 大小:14.50 KB

- 文档页数:3

儿童文学翻译的方法与策略摘要:儿童文学是文学的一个重要分支,从当前的情况来看,在儿童文学翻译方面还存在许多不足,翻译时缺乏充分的理论指导,翻译的质量不符合标准,正是因为翻译水平的参差不齐,在翻译儿童文学时,必须采取一些方法与策略。

儿童是儿童翻译的目标读者,翻译者应充分考虑儿童的需求,采取直译、意译、翻译等多元化的方法,翻译出受孩子们喜欢的儿童文学作品。

关键词:儿童文学翻译方法翻译策略一、儿童文学特点分析(一)儿童文学具有教育性在一个人的一生中,儿童时期属于初步成长阶段,也人格、性格形成的关键时期。

因此,儿童文学作品应蕴含教育的作用,选择优质的儿童文学作品,为儿童营造良好的学习氛围。

儿童文学应具有教育性而不是说教性,更不是图解道德内涵。

它应该是作者在现实生活中,所获得真切感受的人或者物,再通过巧妙的艺术构思,采取生动的语言,为儿童构造出具有艺术性的形象,让读者从小受到艺术的熏陶,在潜移默化的过程中受到教育。

(一)儿童文学具有趣味性儿童文学还应具有趣味性,采取具有趣味性的语言吸引幼儿读者的兴趣,让他们在快乐中阅读,并全身心的投入其中。

儿童最真实的反应就是对这部文学作品最真实的评价,儿童文学当中蕴含的情感也能够增添文章的趣味性。

采取幽默风趣的笔调,将儿童的心理、生活特征绘声绘色的表达出来,使小读者具有一种亲切感,并产生情感上的共鸣。

生动形象的语言能够增添读者的阅读兴趣,简洁的语言能够使他们更容易了解文章,并且更好的学习母语。

二、儿童文学翻译的技巧(一)运用拟声词译出音乐美拟声词还被称之为象声词,通过揣摩自然界与人类现实生活当中的各种具有声音的词语,拟声还可以作为汉英语言当中,一种表现力极强的修辞方法,将音乐的美感形象的展示出来,使文章达到形象逼真并通俗易懂的效果。

在英汉儿童文学当中,必定会运用到大量的拟声词,因此在实际的翻译过程中,就可以对拟声词进行套译,使译文当中充满欢乐的音乐美。

(二)运用叠音词译出形象美重复一个音节所构成的词语就是叠音词,其形式可以细分为三大类,包含着单叠型、双叠型以及部分叠型。

从目的论角度看儿童文学的翻译——对比分析《小王子》的两个中译本《小王子》是法国作家圣埃克苏佩里的作品,是世界上最著名的儿童文学之一、这本书通过一个王子的故事,探讨了人类对梦想、友谊和人生意义的思考。

本文将从目的论的角度,对比分析《小王子》的两个中译本:《小王子》和《Le Petit Prince》。

首先,从目的论角度来看,翻译的首要目的是传达原作的意思和精神。

两个中译本都在努力传达圣埃克苏佩里所要表达的主题和情感。

然而,《小王子》侧重于保留原作的抒情和诗意,试图通过精美的语言和独特的叙述方式,唤起读者的情感共鸣。

相比之下,《Le Petit Prince》则更注重于准确传达原作的故事情节和主题,以便儿童读者能够更好地理解和欣赏这个故事。

其次,从目的论角度来看,翻译也要考虑目标读者的特点和需求。

《小王子》的中译本在译文中加入了更多的注释和解释,以帮助读者更好地理解故事中的隐喻和象征。

它也更注重于保留原作中的句式和用词,以保持原作的风格和气氛。

相反,《Le Petit Prince》的中译本则更加简洁明快,用词更加简单易懂,以适应儿童读者的阅读水平和理解能力。

最后,两个中译本在翻译策略上也有所差异。

《小王子》采用了一种更加自由的翻译策略,注重保留原作的意境和情感,使用了一些诗意的句式和表达方式。

而《Le Petit Prince》则更加注重于准确传达原作的信息,使用了更直接和简单的语言表达。

综上所述,从目的论的角度来看,《小王子》的两个中译本注重点和策略有所不同。

《小王子》更加注重保留原作的抒情和诗意,适用于更成熟的读者群体,而《Le Petit Prince》则更注重准确传达原作的故事情节和主题,适用于儿童读者群体。

无论是哪个翻译版本,都努力传达了圣埃克苏佩里的作品所要表达的价值观和意义。

儿童本位论视域下的儿童文学翻译策略汇报人:日期:CATALOGUE目录•引言•儿童本位论概述•儿童文学翻译现状及问题分析•基于儿童本位论的儿童文学翻译策略•案例分析与实践应用•结论与展望引言儿童文学在当今社会的重要性儿童本位论的引入研究背景与意义研究目的与方法研究目的本研究旨在探讨儿童本位论视域下的儿童文学翻译策略,通过分析国内外优秀的儿童文学翻译作品,总结出符合儿童阅读需求的翻译方法与技巧,为提升儿童文学翻译质量提供理论指导与实践参考。

研究方法本研究将采用文献资料法、案例分析法和专家访谈法等多种研究方法相结合的方式进行。

通过对国内外相关文献的梳理与评价,总结出儿童本位论在儿童文学翻译中的应用现状与发展趋势;通过具体案例的分析,探讨不同翻译策略的优劣与适用性;通过专家访谈,获取一线翻译工作者和专家学者的意见与建议。

儿童本位论概述儿童本位论是指将儿童作为中心,关注其需求、兴趣和特点,以促进其全面发展的理论。

儿童本位论强调儿童的主体性和个性,认为儿童是有独立人格和需求的个体,而非成人的附庸。

该理论认为儿童应该通过探索和发现来认识世界,而非被动的接受知识。

儿童本位论的概念与内涵该理论主张将儿童视为独立的个体,尊重其权利和尊严,关注其身心健康、教育和社会化发展。

儿童本位论的核心观点是,儿童应该按照自己的兴趣和能力去学习和探索,而不是被强制接受某种特定的教育或文化。

儿童本位论起源于19世纪末的欧洲,代表人物包括卢梭、杜威等。

儿童本位论的发展历程与核心观点儿童本位论在儿童文学翻译中的重要性儿童本位论在儿童文学翻译中具有重要意义,因为它为翻译提供了指导和原则。

只有将儿童本位论作为指导原则,才能创作出适合儿童的文学译作,促进儿童的全面发展。

儿童文学翻译现状及问题分析国内外儿童文学翻译现状语言与文化差异导致的问题翻译技巧与策略不当导致的问题读者接受度与反馈的问题儿童文学翻译中存在的问题儿童文学翻译问题的原因分析01020304基于儿童本位论的儿童文学翻译策略了解不同年龄段儿童的阅读兴趣和需求,根据不同年龄段儿童的认知和心理特点选择适合的文学作品。

浅析目的论视角下儿童文学的翻译1. 引言1.1 研究背景随着全球化进程的加快和跨文化交流的增加,儿童文学的翻译越来越受到重视。

传统上,儿童文学翻译被视为一种简单的语言转换,以便让读者能够理解另一种语言中的故事和情节。

随着目的论翻译理论的兴起,人们开始重新审视儿童文学翻译,认识到翻译不仅仅是文字的转换,更是文化、意义和目的的再创造。

在目的论视角下,研究儿童文学翻译不再局限于语言层面,而是关注翻译的目的、效果和影响。

通过对目的论翻译理论的运用,可以深入分析儿童文学作品的翻译过程中涉及到的文化、语言和审美因素,揭示其中的规律和特点。

对目的论视角下儿童文学翻译的研究具有重要的理论指导意义和实践意义。

1.2 研究意义目的论视角下的儿童文学翻译是一个重要且具有挑战性的领域,对于增进跨文化交流、促进儿童文学发展具有重要意义。

通过深入研究目的论视角下的儿童文学翻译特点和策略,可以帮助翻译工作者更好地把握原作情感和意义,避免信息失真和文化误解,从而提高翻译质量。

儿童文学作为儿童的窗口和导师,承载着丰富的文化内涵和人文精神,通过翻译传播到不同国家和地区,有助于推动文化多样性的交流与共生。

翻译过程中的审美因素对于创造一个吸引孩子们的文学环境至关重要,而目的论视角下的研究能够揭示翻译中如何保持原作的审美特点,让译文与原文在审美感受上更为接近。

深入研究目的论视角下的儿童文学翻译,有助于促进国际儿童文学的交流与传播,拓展儿童阅读的视野,丰富孩子们的文化生活,提高整个社会的跨文化交流水平。

1.3 研究对象研究对象是指在目的论视角下进行研究的儿童文学翻译作品。

这些作品包括但不限于儿童文学小说、故事、童话等类型的文学作品。

研究对象的选择是基于目的论视角下对于翻译的关注点和方法,通过分析这些具体的翻译作品,可以揭示出儿童文学翻译中的一些共性特点和问题,为深入探讨目的论视角下儿童文学翻译提供实证基础。

在研究对象的选择上,需要考虑到不同文化背景下的儿童文学作品,以及翻译过程中可能涉及到的语言、文化、审美等方面的因素。

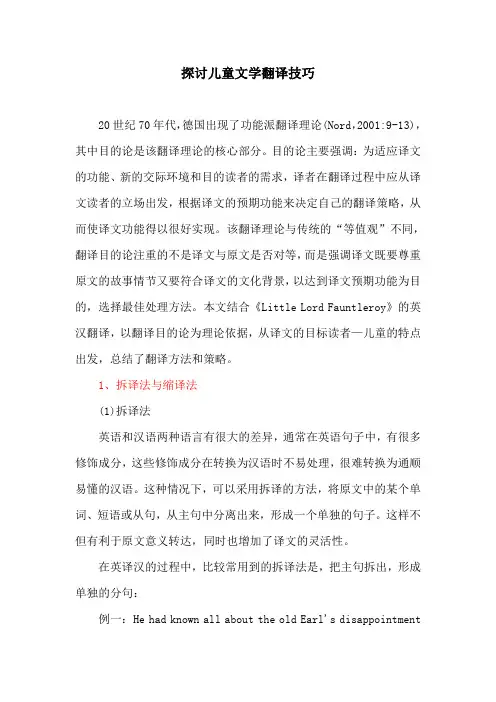

探讨儿童文学翻译技巧20世纪70年代,德国出现了功能派翻译理论(Nord,2001:9-13),其中目的论是该翻译理论的核心部分。

目的论主要强调:为适应译文的功能、新的交际环境和目的读者的需求,译者在翻译过程中应从译文读者的立场出发,根据译文的预期功能来决定自己的翻译策略,从而使译文功能得以很好实现。

该翻译理论与传统的“等值观”不同,翻译目的论注重的不是译文与原文是否对等,而是强调译文既要尊重原文的故事情节又要符合译文的文化背景,以达到译文预期功能为目的,选择最佳处理方法。

本文结合《Little Lord Fauntleroy》的英汉翻译,以翻译目的论为理论依据,从译文的目标读者—儿童的特点出发,总结了翻译方法和策略。

1、拆译法与缩译法(1)拆译法英语和汉语两种语言有很大的差异,通常在英语句子中,有很多修饰成分,这些修饰成分在转换为汉语时不易处理,很难转换为通顺易懂的汉语。

这种情况下,可以采用拆译的方法,将原文中的某个单词、短语或从句,从主句中分离出来,形成一个单独的句子。

这样不但有利于原文意义转达,同时也增加了译文的灵活性。

在英译汉的过程中,比较常用到的拆译法是,把主句拆出,形成单独的分句:例一:He had known all about the old Earl's disappointmentin his elder sons and all about his fierce rage at Captain Cedric's American marriage, and he knew how he still hated the gentle little widow and would not speak of her except with bitter and cruel words.译文:他了解所有的老公爵的失望,这些失望有的来自于他的两个大儿子,有的来自于塞德锐克上尉在美国的婚姻给他带来的愤怒,他知道老伯爵是多么憎恨这个柔弱的小寡妇,他从不说她好话,除非使用痛苦和残酷的话语。

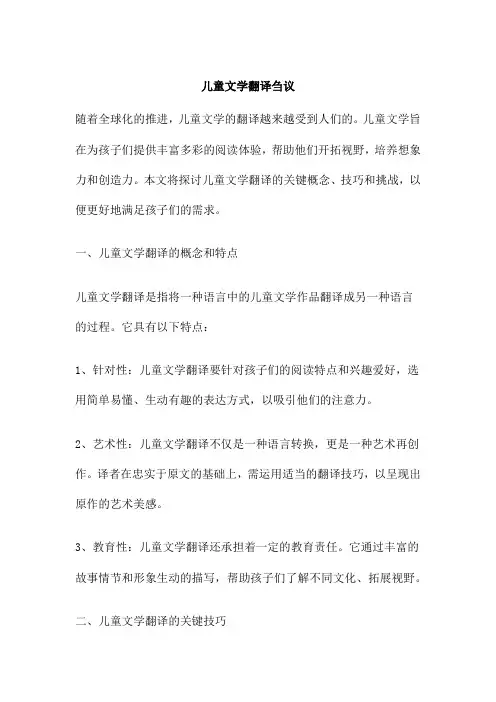

儿童文学翻译刍议随着全球化的推进,儿童文学的翻译越来越受到人们的。

儿童文学旨在为孩子们提供丰富多彩的阅读体验,帮助他们开拓视野,培养想象力和创造力。

本文将探讨儿童文学翻译的关键概念、技巧和挑战,以便更好地满足孩子们的需求。

一、儿童文学翻译的概念和特点儿童文学翻译是指将一种语言中的儿童文学作品翻译成另一种语言的过程。

它具有以下特点:1、针对性:儿童文学翻译要针对孩子们的阅读特点和兴趣爱好,选用简单易懂、生动有趣的表达方式,以吸引他们的注意力。

2、艺术性:儿童文学翻译不仅是一种语言转换,更是一种艺术再创作。

译者在忠实于原文的基础上,需运用适当的翻译技巧,以呈现出原作的艺术美感。

3、教育性:儿童文学翻译还承担着一定的教育责任。

它通过丰富的故事情节和形象生动的描写,帮助孩子们了解不同文化、拓展视野。

二、儿童文学翻译的关键技巧1、保留原作的美感:译者在翻译儿童文学作品时,应原作中的语言美感和艺术风格,尽可能在译文中保留这些美感。

2、简化语言:由于儿童的语言能力和理解能力有限,译者在翻译过程中需对原文进行适当简化,使用符合儿童阅读习惯的语言表达方式。

3、形象化表达:为了帮助孩子们更好地理解故事情节和人物形象,译者在翻译过程中可采用形象化的表达方式,如使用比喻、拟人等修辞手法。

4、注重情感传递:儿童文学作品中往往蕴含着丰富的情感元素,译者在翻译过程中应注意传递这些情感,让孩子们能够深刻体会到作品中的情感内涵。

三、儿童文学翻译的挑战1、保留原作的韵味和语言风格:不同作者有着不同的写作风格和语言特色,译者在翻译过程中需尽量保留这些韵味和风格,让孩子们能够领略到原作的魅力。

2、跨文化差异的处理:由于不同国家和地区的文化背景存在差异,译者在翻译过程中需注意跨文化差异,尽可能准确地传达原作中的文化信息。

3、儿童理解能力的考量:儿童文学翻译面向的是孩子们这一特殊群体,译者在翻译过程中需充分考虑他们的理解能力和阅读兴趣,以确保译文能够被孩子们理解和接受。

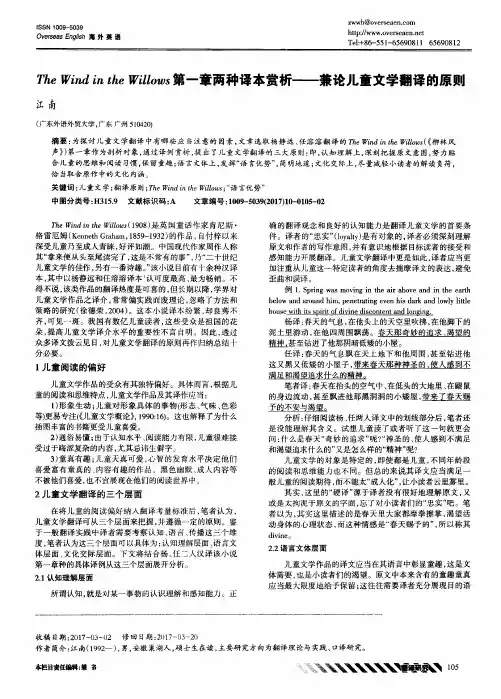

论“儿童本位”翻译观摘要:本文分析了国内儿童文学翻译的研究现状,提出儿童文学翻译应遵循“儿童本位”翻译原则,并且通过对照分析经典儿童文学作品《夏洛的网》英汉译本,从语言、文化等多角度印证该观点的正确性和可行性。

关键词:儿童文学儿童文学翻译儿童本位夏洛的网一、儿童文学及翻译研究现状近年来,随着儿童的社会地位不断提高,我国每年都引进大量优秀的外国儿童读物,这吸引了越来越多的翻译者投身该领域。

尽管如此,儿童文学依旧是被忽略和轻视的领域:1,整个社会将儿童文学及其文化看作“小儿科”;2,我国专门从事研究儿童文学翻译的学者少之又少,笔者统计了2007年到2012年期间,《中国翻译》上总共发表的750多篇文章中,没有一篇是关于儿童文学翻译及理论研究的;3,国内还没有儿童文学及儿童文学翻译相关的独立学科。

二、“儿童本位”观的内涵nida在translating meaning中提到“12岁孩童的文本与受过高等教育的成人的文本构建是完全不同的”(nida,1982:51),所以译者在翻译儿童文学作品时应更加注重对象性,除了要准确传递原文意思之外,还要求译文符合儿童的理解和欣赏能力,一切以儿童读者“看得懂,喜欢看”为原则,即“儿童本位”原则。

在儿童文学翻译研究领域,著名翻译理论家riitta oittinen的著作translating for children影响最为深远。

书中她区分了translating for children(为儿童翻译)与translating of children’s literature(翻译儿童文学),认为翻译的过程就是译者(成人)与预想读者(儿童)对话的过程。

(oittinen,2000:224)“为儿童翻译”(translating for children)强调了儿童在翻译过程中的重要性,肯定了“读者本位”观的重要性。

朱自强教授在《儿童文学概论》中对“儿童本位”观作了更为精确的定义:以儿童为显性读者,成人为隐性读者,这样才能赋予儿童文学隽永的意味(朱自强,2009:89)。

《目的论视角下儿童文学的翻译》篇一目的论视角下的儿童文学翻译:探索高质量翻译的实践与策略一、引言儿童文学作为人类文化的重要组成部分,对于儿童的成长和发展具有不可替代的作用。

随着全球化的推进,儿童文学的翻译变得越来越重要。

从目的论的视角出发,儿童文学的翻译不仅要忠实于原文,更要考虑到译文的接受度和效果。

本文将从目的论的视角探讨儿童文学翻译的高质量实践与策略。

二、目的论视角下的儿童文学翻译目的论是翻译研究中的重要理论,认为翻译的目的决定了翻译的策略和方法。

在儿童文学的翻译中,目的论的应用显得尤为重要。

因为儿童文学的受众群体特殊,其阅读习惯、心理特点和认知能力都与成人有所不同,因此,翻译的目的和策略也需根据儿童的特点进行调整。

首先,儿童文学的翻译目的应当是让孩子们能够理解和欣赏原文中的故事和信息。

这就要求翻译者在翻译过程中,要充分考虑到儿童的接受能力和阅读习惯,采用通俗易懂、生动有趣的翻译风格。

同时,翻译者还要注意保留原文中的文化元素和艺术特色,使译文在传达信息的同时,也能让孩子们感受到原文的魅力。

其次,在儿童文学的翻译中,应采用适当的翻译策略和方法。

例如,对于故事情节的翻译,应尽量保持原作的逻辑性和连贯性,使孩子们能够轻松理解故事的发展。

在词汇的选择上,应采用简单、生动的词汇,避免使用生僻字和复杂句式。

此外,为了吸引孩子们的注意力,还可以采用一些修辞手法和语言技巧,如夸张、拟人等。

三、高质量的儿童文学翻译实践与策略为了实现儿童文学翻译的高质量,需要从以下几个方面进行实践和策略的探索:1. 深入了解儿童心理和认知特点。

翻译者需要了解儿童的阅读习惯、兴趣爱好、思维方式等特点,以便在翻译过程中更好地把握儿童的接受度和阅读体验。

2. 保持原文的文化元素和艺术特色。

在翻译过程中,应尽量保留原文中的文化元素和艺术特色,使译文在传达信息的同时,也能让孩子们感受到原文的魅力。

3. 采用适当的翻译方法和技巧。

根据不同的文本类型和内容,采用适当的翻译方法和技巧,如直译、意译、增译、减译等,以使译文更加符合儿童的阅读习惯和理解能力。

儿童文学翻译及翻译理论的若干研究

儿童文学中文翻译及中文翻译理论的若干研究可以涉及以下方面:

1.基础理论研究:对于儿童文学中文翻译的基本原则和方法进行探讨,例如如何在保留原作风格和意义的同时适应目标文化的阅读习惯和审美需

求等。

2.文化因素研究:探讨儿童文学中的文化元素如何在翻译过程中转化

和传达,以及如何平衡原作和目标文化之间的文化差异。

还可以研究在多

元文化背景下的儿童文学翻译中的文化适应策略和文化传播效果等。

3.年龄差异研究:研究不同年龄段儿童读者的阅读习惯和阅读能力,

并探讨对于不同年龄段的儿童文学作品,如何进行适宜的翻译和传达,以

满足儿童读者的认知和情感需求。

4.文学风格和语言特点研究:研究儿童文学作品在语言表达和文学风

格上的特点,并探讨这些特点在翻译中如何表现,以及如何创造新的文学

风格和语言特点,以吸引目标文化的儿童读者。

5.儿童文学翻译实践研究:通过实际的翻译案例,探讨儿童文学翻译

中的具体问题和解决方法,例如如何进行儿童文学中的谐音翻译、人称代

词的运用等。

这些研究可以采用对比分析、文本分析、访谈调查等研究方法,旨在

提高儿童文学翻译的质量和效果,满足儿童读者的阅读需求和文化交流的

需要。

浅谈儿童文学翻译的原则

作者:郑晓莉

来源:《考试与评价》2016年第10期

【摘要】儿童文学翻译应充分考虑儿童读者的特殊群体性,在遵循文学翻译的基本原则的基础上,应坚持儿童本位原则、归化为主,结合异化的原则,以及采用适当手段再现童趣的原则。

【关键词】儿童文学翻译儿童本位童趣

一、儿童文学翻译的特点

儿童文学翻译归属于文学翻译的范畴,它应遵循文学翻译的一些基本原则。

同时,儿童文学翻译又有其区别成人文学翻译的几个特点。

第一,儿童文学翻译作品的特定目标读者群是儿童。

他们的思维以形象思维为主,抽象思维仍带有很大的具体形象性;他们的认知能力和语言水平都有限。

第二,儿童文学原作读者与译入语读者存在巨大的语言文化差异,使儿童读者更依赖译者帮助他们克服这种差异。

第三,相对于成人文学翻译,儿童文学需要译者要用更多的翻译手段弥补其在翻译过程中语言方面的损失。

针对这三个特点,在从事儿童文学翻译时应注意以下三个原则。

二、儿童本位原则

儿童文学翻译中最主要的原则就是儿童本位原则,即以儿童为中心,为儿童而翻译。

接受美学创始人姚斯曾说,“文学作品从根本上讲注定是为接受者而设定的。

”译者根据读者对象拟定翻译原则也是很多翻译理论家和实践家的共识。

如半个多世纪前的西奥多。

塞弗里就根据译文的不同目的和要求,提出不同的翻译方法。

奈达在Translating Meaning 中提到“12岁孩童的文本构建与受到过高等教育的成人的文本构建是完全不同。

”这些都要求译者在从事儿童文学作品的翻译时,除了要准确传递原文意思之外,还要使译文符合儿童的理解和欣赏能力,一切以儿童看得懂,喜欢看为原则,即“儿童本位原则”。

这一原则的体现可通过以下三个层面即语音层面、词汇层面和修辞层面来实现。

首先,在语音层面上,选词应富有节奏韵律。

如大家都熟悉的儿歌“一闪一闪亮晶晶,满天都是小星星。

”其次,在词汇层面,注意选词的类型。

实体词、语气词、感叹词、叠词等具有口语色彩的词会使译文生动形象,栩栩如生,有利于渲染气氛和加强语气,符合儿童的心理和认知特点,从而引起儿童的阅读兴趣。

三、采用归化为主,结合异化的原则的翻译策略,消除语言障碍,克服文化差异,激发儿童读者兴趣

针对儿童文学翻译作品与译入语读者的特点,儿童文学翻译对文化因素的处理应采用归化的翻译手段,符合译入语儿童读者的文化认知和心理特点。

毕竟,儿童对异域文化的了解十分有限,通过主要采用归化的翻译策略,辅助异化的翻译策略,以儿童熟悉的语言背景为外衣,引起儿童读者的兴趣,加上精彩的原著内容,足以使他们主动去探索同样精彩而有不同的异域文化。

例如任溶溶所译《夏洛特的网》。

“Hooray!” yelled the crowd,”He’s up! The pig is up! Good word Zuckerman!That’s some pig!everone was delighted!译文:“万岁万岁万万岁!”人群欢呼起来。

“它起来了!这猪起来了!干得好!这真是王牌猪!人人兴高采烈。

译者把欢呼词“Hooray”,采用归化的翻译策略,译为“万岁”,并使用了重复的修辞手段,一下子就拉近了中国儿童读者与原著的距离,烘托出当时热闹生动的场面。

但是,使用归化的翻译策略,消除语言障碍并不是完全抹去愿做本身的语言特色和文化特质。

在目标语小读者能理解的前期下,用异化策略,适当保留原作的文化差异,客观上也能激发儿童的阅读兴趣。

这也与我上文提到的儿童本文原则相符,儿童文学翻译活动的展开应充分考虑目标语儿童的具体情况。

四、准确再现童趣,激发创造想象

根据《儿童文学词典》的定义,童趣,即儿童情趣,是与儿童心理特点相适应的儿童语言行动的情调趣味在文学作品中的反映。

通常是儿童文学情感色调趣味性的简称。

它是少年儿童行为心态和语言行动在文学作品中的艺术再现。

由此可见,儿童文学翻译中采用一切必要的手段来再现童趣,显得尤为重要。

童趣手段的再现可通过词汇层面和风格层面来实现。

如赵元任所译《艾丽丝漫游奇境》“Curiouser and curiouse r!” Cried Alice.译文为:“越变越希汉,越变越切怪。

”Alice 原文使用一些非正规词汇来表此案原文的童趣世界,如这里原文语法错误的“Curiouser and curiouser!”,表达了Alice激动之余慌不择语的情形,正确的应为“more curious”.赵元任充分发挥译者的主动性,把正确的汉语表达“稀罕”和“奇怪”变成了“希汉”和“切怪”,与原文对应,准确的再现了原著的童趣。

五、结束语

儿童是祖国的未来,在注重阅读的今天,儿童文学的翻译已经成为儿童扩大阅读,了解世界的一个重要窗口。

在儿童文学翻译的过程中,除了遵守文学翻译的一些主要原则外,还应坚持儿童本位原则、主要采用归化,适当异化的原则,以及再现童趣的原则。

同时,在儿童文学翻译活动中应以儿童为显性的读者,以成人为隐性的读者,这样作品才能经得住时间的考验。

参考文献

[1]余雅萍.论“儿童本位”翻译观[J].北方文学,2013(2)

[2]张鲁艳.儿童文学翻译简述[J].平顶山工学院学报,2007(5)

[3]任溶溶 .夏洛的网[M].上海:上海译文出版社,2007。