中介语研究的文献综述

- 格式:docx

- 大小:17.35 KB

- 文档页数:3

文献综述(对外汉语教学中的偏误分析)5篇第一篇:文献综述 (对外汉语教学中的偏误分析)文献综述前言20世纪90年代以后,对外汉语教学开始受到重视,有关于汉字教学各方面的研究都开始蓬勃发展起来。

偏误分析是汉语作为第二语言教学中的一个重要课题, 也是近年来研究的一个热点问题。

如果从1984 年鲁健骥先生引进中介语理论算起,偏误研究在对外汉语教学界只有短短30多年的历史, 但其发展速度却非常迅猛, 特别是近年来, 随着研究队伍日益壮大、研究手段的不断更新, 偏误分析的各项成果更是如雨后春笋般在对外汉语语音、词汇、文字、语法等各个领域破土发芽。

为深入研究对外汉语教学中的偏误分析,我查阅了一些文献资料。

主题关于汉字学习的偏误分析,其本身发展就不是很早,所以这方面的综述更是不多。

我们能够看到的是一些关于“对外汉字教学”的综述,在这些综述中提到了关于汉字偏误分析的内容及成果。

例如潘先军的《近4年对外汉字教学研究述评》(2003)、李蕊的《对外汉字教学研究综述》(2008)。

2005年,出现了专门针对汉字偏误分析的综述,如刘晓岚的《留学生汉字偏误研究综述》。

鉴于这方面的综述做得较少,我只是简要针对对外汉语教学中的偏误分析的研究进行了查阅,主要针对语音、汉字、词类、语法等进行的分析。

一、对外汉语教学中的语音偏误分析研究者们主要分析对比了学生在声母、韵母、声调、轻重音、儿化音等方面的语音偏误,并提出了一系列纠正发音偏误的教学策略和方法,使我们更清楚地了解语音偏误分析的面貌,这为在汉语学习和教学中避免语音上的偏误提供了帮助,并为我们进一步寻找更有效的纠正语音偏误的教学策略提供了帮助。

如郭宏的《韩国学生汉语学习中语音偏误例析》(2005)针对韩国学生在学习汉语时遇到的问题进行分析纠正;叶南的《对外语语音偏误研究》(2008)针对学生的语音偏误,提出了一系列纠正语音偏误对策:《拼音方案》的策略性调整;声调、变调和轻声的音乐旋律练唱;韵母类推系联网络;声母纵横系联方阵。

对于中介语的研究及其对英语学习的影响一、中介语定义及中介语的形成早在20世纪六十年代末Corder在《学习者错误之重要意义》一书中就提到了中介语理论这一概念,在书中他把学习者尚未达到的目标语能力称为“过渡能力”。

1971年,Nemser在他的文章中也提到了相似系统的概念。

1972年Selinker 在他的Language Transfer一文中提到并确立了中介语的概念。

他指出中介语是指存在于第二语言学习过程中学习者使用的介于母语和目标语之间的语言体系。

中介语不同于母语,也不同于目的语,它是由于外语学习者在学习过程中对于目的语的规律所作的不正确的归纳与推论而产生的一个语言系统。

中介语形成过程是一个伴随外语学习的漫长过程。

首先,在外语学习过程中我们不可避免的受到母语的影响,从词汇到语义结构,再到语法结构;第二阶段就是当我们已经掌握了一些目的语的规则之后会将它过度概括,overgeneralization可以反应目的语的特征。

在学习英语的过程中,中国学生碰到的的第一个与母语差别最大的就是名词变为复数是要加S的语法规则,可能他在口语或者书面语中会在那些特殊结尾的名词后面加S变为复数;第三个阶段是课堂教学对于某一结构或规则的过分强调会使得学习者在习得外语的过程中频繁的使用某一词汇,我们称之为Training Transfer;第四个阶段是我们在学习某种语言时,能力还没有达到使用自如的时候尝试着对该语言进行策略处理,即Second Language Acquisition Strategy.最后一个阶段就是当我们的目的语习得已经到达了相当高的水平,在交际过程中如果遇到障碍的时候我们会使用一套技巧和策略来实现交际,比如变换用简单的词汇或者用简单的句子结构来交流,或者使用诸如肢体或放慢语速夸张表情等来促成交流。

这样我们学习的语言就会顺利的完成由母语向目的语的过渡。

这个过程就是Second Language Communication Strategy.二、中介语僵化我们已经知道中介语是外语学习者在学习过程中对于目的语的规律所作的不正确的归纳和推论而产生的一个语言系统,在学习者的口语和书面语表达中始终伴有的不正确的外语语言形式,有时候这种不规范的语言特征永久性的成为一个人在使用该外语时的语言形式,这就形成了中介语僵化。

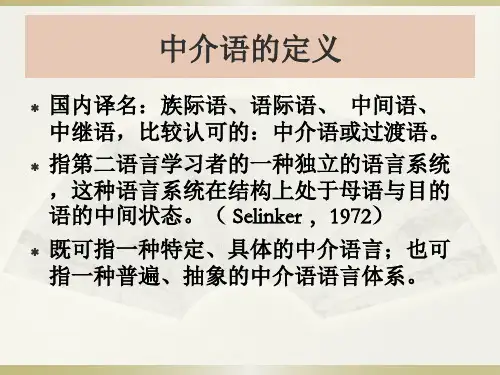

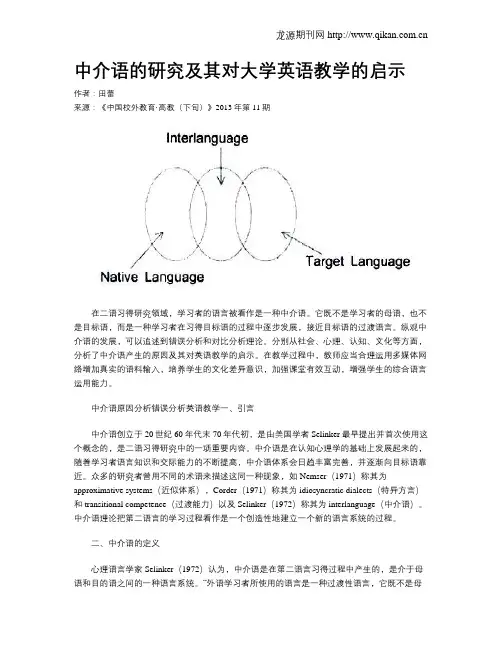

中介语的研究及其对大学英语教学的启示作者:田蕾来源:《中国校外教育·高教(下旬)》2013年第11期在二语习得研究领域,学习者的语言被看作是一种中介语。

它既不是学习者的母语,也不是目标语,而是一种学习者在习得目标语的过程中逐步发展,接近目标语的过渡语言。

纵观中介语的发展,可以追述到错误分析和对比分析理论。

分别从社会、心理、认知、文化等方面,分析了中介语产生的原因及其对英语教学的启示。

在教学过程中,教师应当合理运用多媒体网络增加真实的语料输入,培养学生的文化差异意识,加强课堂有效互动,增强学生的综合语言运用能力。

中介语原因分析错误分析英语教学一、引言中介语创立于20世纪60年代末70年代初,是由美国学者Selinker最早提出并首次使用这个概念的,是二语习得研究中的一项重要内容。

中介语是在认知心理学的基础上发展起来的,随着学习者语言知识和交际能力的不断提高,中介语体系会日趋丰富完善,并逐渐向目标语靠近。

众多的研究者曾用不同的术语来描述这同一种现象,如Nemser(1971)称其为approximative systems(近似体系),Corder(1971)称其为idiosyncratic dialects(特异方言)和transitional competence(过渡能力)以及Selinker(1972)称其为interlanguage(中介语)。

中介语理论把第二语言的学习过程看作是一个创造性地建立一个新的语言系统的过程。

二、中介语的定义心理语言学家Selinker(1972)认为,中介语是在第二语言习得过程中产生的,是介于母语和目的语之间的一种语言系统。

“外语学习者所使用的语言是一种过渡性语言,它既不是母语的翻译,又不是将来要学好的目的语;而且它与目的语之不同是有系统性的。

外语学习者所使用的这种语言处于两种语言之间,可称为中际语(interlanguage)”(桂诗春1988:57)。

成人英语学习者中介语研究——认知和心理角度的开题报告1. 研究背景和意义随着全球化的不断发展和英语在国际交流中的重要性越来越凸显,成人英语学习者的数量也在不断增加。

然而,由于母语对语言习得过程的影响以及成人学习的差异性,成人英语学习者往往会在学习过程中出现各种问题,其中最突出的问题之一是中介语的出现。

中介语是指学习者在掌握目标语言之前形成的一种混合语,其中混杂了学习者的母语和目标语。

中介语的存在不仅会影响学习者的英语交际能力,还会在学习者掌握目标语言的过程中造成困扰。

因此,研究成人英语学习者中介语的产生原因、现象和发展规律,对于改善成人英语学习者的学习效果、提高英语教学质量具有重要意义。

2. 研究目的本研究旨在探讨成人英语学习者中介语的产生原因、现象和发展规律,从认知和心理角度揭示中介语形成的机制和规律。

通过对成人英语学习者中介语的深入研究,为英语教学提供科学的理论基础和实践指导,促进成人英语学习者的语言能力提升。

3. 研究内容和方法本研究将采用文献综述和实证研究的方法开展。

首先,通过梳理国内外相关的文献资料,了解国内外成人英语学习者中介语研究的现状和发展趋势。

其次,通过实证研究,收集成人英语学习者的语言数据并进行实证分析,探究中介语的形成过程以及相应的认知和心理机制。

4. 研究预期结果本研究预计能够对成人英语学习者中介语的产生原因、现象和发展规律进行深入探讨,为英语教学提供科学的理论基础和实践指导。

同时,本研究将揭示成人英语学习者中介语形成的认知和心理机制,丰富有关语言学习的理论认识。

最终,通过本研究的实施,为促进成人英语学习者的语言能力提升提供一定的理论和实践指导。

中介语理论研究与第二语言教学[摘要]中介语理论是第二语言习得研究领域中的一个认知理论。

分析和研究中介语产生的根源和特点有助于了解第二语言习得机制,揭示第二语言习得的发展过程和规律。

对提高教学效果有重大意义。

[关键词]中介语;特点;教学第二语言习得研究在近40年间取得了令人瞩目的成就。

随着研究的不断深入和发展,人们越来越重视第二语言习得的心理过程。

中介语理论把第二语言学习者的语言看作是一个内在的语言行为。

因此,中介语的研究对外语教学方法论有着重要的意义。

一、中介语的概念中介语(interlanguage),也有人译为"过渡语"或"语际语",指的是第二语言学习者特有的一种目的语系统。

是指在第二语言习得过程中,学习者通过一定的学习策略,在目的语输入的基础上所形成的一种既不同于其第一语言也不同于目的语,随着学习的进展向目的语逐渐过渡的动态的语言系统. 中介语理论认为,第二语言学习者在学习过程中所掌握和使用的目的语是一种特定的语言系统,这种语言系统在语音、词汇,语法、文化和交际等方面既不同于自己的第一语言,也不同于目的语,而是一种随着学习的进展向目的语的正确形式逐渐靠拢的动态的语言系统。

由于这是一种介乎第一语言和目的语之间的语言系统,所以称之为“中介语”。

与lnterlanguage (中介语)相近的概念最早由Corder在论文《学习者错误的意义》中提出,他把学习者尚未达到的目的语语言能力的外语能力称为过渡能力( transitional competence)。

美国语言学Selinker于1969年在论文《语言迁移》中首先提出中介语假说(interlanguage)的概念。

1971年,W. Nemsers在《外语学习者的相似系统》中提出了“approximative system”的概念。

1972年Selinker在其著名论文《中介语》中提出的中介语假说, 对“中介语”这一概念进行较详细的阐述,是试图探索第二语言习得者在习得过程中的语言系统和习得规律的假说,在第二语言习得的研究史上有重大意义。

中介语在语言学研究中的应用一、什么是中介语?中介语是指在两种或两种以上语言的学习者之间使用的一种语言。

例如,当一群学习英语的中国人和一群学习中文的英国人在交流时,他们可能会使用一种中介语,例如汉语或英语。

二、中介语的分类根据使用中介语的人的不同,中介语可分为两类:自然中介语和非自然中介语。

自然中介语是指使用非母语者自己的非母语,例如,两个学习英语的法国人可能使用他们的母语法语来交流。

非自然中介语是指没有任何学习经验的人使用的语言,例如,当法国人和日本人在交流时,他们可能使用英语或其他语言作为中介语。

三、中介语的意义使用中介语的过程成为中介语习得。

这种习得可以使语言学习者更快地适应新语言的语法、语音和语用规则,也有助于他们更快地掌握单词的用法和发音。

此外,中介语还能帮助语言学习者建立跨语言的联系,增进文化交流,促进跨文化理解。

四、中介语的应用中介语的应用广泛,包括教育、研究和商业等领域。

在教育领域中,中介语可以作为一种教学工具,帮助学生更好地理解和掌握目标语言。

例如,在教授英语作为第二语言的课堂上,教师可能会使用学生的母语作为中介语,以便学生更好地理解新单词和语法规则。

在研究领域中,中介语可以用来研究语言习得、语言变异和跨文化交流等问题。

例如,在研究英语母语者的中文语法习得方面,中介语可以帮助研究者更好地了解英语母语者在学习中文过程中遇到的难题。

在商业领域中,中介语可以用来促进商业交流和跨文化合作。

例如,在全球化的商业环境中,中介语可以用来协调不同国家或地区之间的商业谈判和交流。

五、中介语的挑战使用中介语也存在一些挑战。

例如,在教育领域中,过度依赖中介语可能会影响学生的语言习得,甚至阻碍他们对目标语言的理解和运用。

在研究领域中,使用中介语也会产生误解。

由于不同语言的语法和语用规则不同,研究者可能会在使用中介语的过程中误解某些语言现象。

在商业领域中,中介语的使用还面临着文化差异和口音不同等挑战。

六、结论中介语在语言学研究中具有广泛的应用前景,并在促进跨文化理解和交流方面起着重要作用。

早期的中介语理论研究作者:蔡艳艳来源:《报刊荟萃(下)》2017年第02期摘要:1969年,Selinker在论文《语言迁移》中首先使用“中介语”。

1972年,他在论文《中介语》中对“中介语”概念进行了阐述,并提出了“中介语假说”,确立了它在第二语言习得研究中的地位。

20世纪70年代,中介语理论的提出,从根本上改变了第二语言习得研究的方向,奠定了二语习得研究的理论基础。

然而,中介语理论并非Sehnker一个人建立的,尽管他被称为“中介语之父”。

早起的中介语理论还应该提及另两位先驱,即Corder和Nemser。

他们几乎同时提出了与Selinker相似的理论假设。

本文将分别介绍这三位学者有关中介语理论的研究。

关键词:早期;二语习得;中介语一、中介语概述中介语是指在第二语言习得的过程中,学习者通过一定的学习策略,在目的语输入的基础上所形成的一种既不同于其第一语言也不同于目的语,并随着学习的进展向目的语逐渐过渡的动态语言系统。

它具有系统性、可渗透性、阶段性和僵化性等特点。

国外学者将中介语研究发展分为两个不同历史阶段:早期中介语理论阶段和后期中介语研究理论发展阶段。

在两个不同的阶段,由于理论假设的不同导致研究方法有很大区别。

早期中介语理论可追溯到20世纪60年代的“对比分析阶段”,其研究对象是学习者的母语和目的语。

试图以行为主义和结构主义语言学作为理论支撑,来解决第二语言学习与教学中的问题。

由于涉及到两种语言是否具有可比性和来自教学实践的批评,这种理论遭到激烈批评,最后面临瓦解。

随后在70年代被中介语理论取而代之,这种理论不近考察母语和目的语系统,还考察学习者的中介语系统,标志着第二语言习得研究方向的根本转变。

后期的理论发展出现了研究中介语的社会语言学模式,拓宽了中介语研究的范围。

二、三位学者对早期中介语理论的研究(一)Corder关于中介语的理论假设虽然“中介语”这个词不是由Corder所提出,然而他对于中介语研究的开创是具有重大贡献的。

语言教学与研究2000年第2期历史回眸:早期的中介语理论研究王建勤1.早期中介语理论的历史回顾1.1早期中介语理论的历史界定如果从时间上来界定,早期的中介语理论是指20世纪60年代末至70年代初由Selinker 等人提出的关于“第二语言学习者的语言系统”的理论假设。

Selinker1972年发表的《中介语》一文标志着这种理论的建立。

但是,早期的中介语理论显然不是Selinker一个人建立的,这一理论的代表还应包括Corder,Nemser等几位应用语言学的先驱。

尽管这几位学者用于描写和阐述早期中介语理论的术语不同,但是他们所提出的理论假设却有许多相似之处。

到了80年代,中介语研究产生了许多新的理论模式。

有些理论模式是在早期中介语理论的基础上发展起来的,如Ellis(1994:351)本人就声称,他和Torane关于中介语的“可变能力模式”(variable competence model)就是在最初的中介语理论的基础上发展起来的。

但是有些理论模式,如Shumann(1985)的“文化适应模式”(the acculturation model of L2),Micheal Long (1983)的“言语输入与交互作用模式”(the model of input and interaction)在理论方法上与最初的中介语理论已有相当大的分别。

因此,Ellis(1985:47,1994:351)将以Selinker为代表的最初的中介语理论称作“早期的中介语理论”。

Meara(1984)将早期的中介语理论称作“传统的中介语研究”,与“当今的(中介语)研究”相对。

国外学者这种划分实际上反映了中介语研究发展的两个不同的历史阶段:即早期的中介语理论阶段和后期中介语研究的理论发展阶段。

我们之所以将后者称作“中介语研究”的理论发展阶段,是因为后期的理论发展,实际上并不完全是早期中介语理论的发展。

后期的理论发展有很多理论模式,这些理论模式都是以中介语系统为研究的客体。

中介语理论概述摘要:“中介语”(interlanguage)这个术语是国外外语教学研究者于70年代初提出来的,它是研究者鉴于“对比分析”(contras-tiveanalysis)(即拿学习者的母语跟外语或第二语言作对比,以弄清学习过程中遇到的难题,进而指导教学)的局限性而对外语或第二语言学习过程中出现的复杂的语言现象作出新的概括。

关键词:中介语;第二语言习得;对外汉语教学本世纪60年代,受乔姆斯基语言习得机制观点的影响,人们对第一语言习得进行了大量的实验性研究。

结果表明儿童的早期言语有其独特性,它不同于成年人所使用的语言,而且处在不断发展的过程中。

60年代末期,应用语言学家和心理语言学家利用第一语言获得的研究成果来重新审视学习者的第二语言行为,并试图从不同的角度对中介语进行研究。

(一)“中介语”概念的涵义在对外汉语教学领域,关于中介语的定义的讨论则主要有以下几种观点:1.中介语是学习者对目的语规律所作的不正确的归纳和推论所产生的一个语言系统。

这个语言系统既不同于学习者的母语,也不同于他所学的目的语。

(鲁健骥,1984、1993)这种观点是从发生学的角度对中介语所作的发生定义。

具体地说,这种观点强调,首先,中介语也是语言,具有人类语言所有的一般特征和功能;其次,它是由系统的,即由语音、词汇、语法构成的规则系统;第三,它是由于学习者对目的语所作的不正确的归纳和推理而产生的。

应该说,这个定义揭示了中介语的最基本的特征。

它承认中介语是一种自然语言,承认中介语的系统性。

另外,这种观点显然是把中介语当做可以观察到的、独立的语言系统来看待的。

这一点与Selinker和Sharwood Smith的观点是一致的。

但是,这种观点在阐述中介语产生的来源问题上似乎不够充分。

学习者对目的语规律所做的不正确的归纳和推理,实际上只是中介语产生的源头之一。

中介语产生的根源显然不限于此。

2.中介语是第二语言学习者“特有的一种目的语系统”。

一、中介语理论的起源20世纪60年代以前,欧美行为主义心理学和结构主义语言学在心理学和语言学领域占主要地位,在这种理论背景下,语言研究领域兴起了对比分析理论,对整个外语教学领域有重要的影响。

这种理论认为,外语学习是母语习惯向外语习惯逐步转移的过程。

因此,很多学者和外语教师认为,只要对目的语和母语进行对比,了解母语和目的语的异同,就可预测出在目的语的学习中会出现什么偏误,而且还可以对出现的偏误进行分析和解释。

50年代末,行为主义心理学受到巨大冲击,乔姆斯基对语言心理学的研究是人们对外语习得过程中产生的偏误有了新的认识。

人们发现,外语学习中的偏误并不能完全、准确地用对比分析的方法预测、解释和分析。

后来的许多统计资料也证明了这种猜疑。

这样,以结构主义语言学为基础的语言对比分析受到了人们的怀疑。

60年代末,一种新的外语学习偏误分析理论产生了,这就是中介语理论。

“中介语”一词是英国语言学家Selinker于1969年在其论文“语言迁移”(Language Transfer) 中首先使用。

1972年,他又发表的“中介语”(Interlanguage) 的论文,对“中介语”这一概念进行了阐述,确立了它在第二语言习得研究中的地位。

其他研究者们对这一概念的描述有许多不同的术语,如W. Nemser (W. Nemser, 1972 ) 称之为“近似语言系统”(approximative systems),科德(1967)将它称为“学习者固有的内在的掌握语言的课程大纲”(learner’s built-in syllabus)、“学习者独有语言”(idiosyncratic dialects)、“中继能力”(transitional competence)等。

然而广为人知、影响最大的还是“中介语”这一说法。

二、中介语理论的内容中介语(interlanguage)理论是在认知心理学的基础发展起来的,它是指由于学习外语的人在学习过程中对于目的语规律所做出的不正确的归纳和推论而产生的一个语言系统。

历史回眸早期的中介语理论研究一、本文概述本文旨在回顾和梳理早期中介语理论的发展历程,探究其理论渊源、主要观点及研究方法。

中介语理论作为第二语言习得领域的重要理论之一,自20世纪70年代起逐渐受到学者们的广泛关注。

本文将通过对早期中介语理论的研究,揭示其对于第二语言教学和学习的重要启示,以期对当前的二语习得研究与实践提供有益的参考。

本文将首先概述中介语理论的基本概念,明确中介语的定义及其在第二语言习得过程中的地位。

接着,本文将梳理早期中介语理论的主要代表人物及其观点,包括塞林格(Selinker)的中介语假说、拉多(Lado)的对比分析假说等。

通过对这些理论的深入剖析,本文将揭示早期中介语理论的核心观点和研究方法。

本文将分析早期中介语理论对于第二语言教学和学习的影响,探讨其在教学实践中的应用。

同时,本文还将反思早期中介语理论的局限性,指出其在实际应用中可能存在的问题,并提出相应的建议。

本文将总结早期中介语理论的主要贡献,展望未来的研究方向。

通过本文的论述,我们期望能够更全面地理解早期中介语理论的价值和意义,为二语习得研究与实践提供新的思路和视角。

二、中介语理论的历史背景中介语理论的形成并非一蹴而就,而是经过了漫长而曲折的历程。

它的历史背景可以追溯到20世纪60年代的语言学发展。

在这一时期,语言学领域逐渐从结构主义转向转换生成语法,学者们开始更加关注语言的生成机制和习得过程。

这一时期的理论大多侧重于语言的内部规律和语法结构的解析,对于语言学习的实际过程和学习者的个体差异关注不足。

随着语言学研究的深入,学者们逐渐意识到语言学习并非简单的刺激反应过程,而是涉及到认知、情感、社会文化等多方面的复杂因素。

在这一背景下,中介语理论应运而生。

它试图解释在学习者母语和目标语之间形成的一种独特语言系统——中介语,以及这一系统如何随着学习者的学习进程而不断发展和变化。

中介语理论的形成受到了多种语言学理论的影响,其中包括认知语言学、心理语言学、社会语言学等。

中介语研究发展历程的文献综述

摘要:

关键字:中介语,国内研究发展历程,国外研究发展历程

正文:

一、中介语研究的相关概念

1、王永德和盛永生(2005)认为所谓“中介语”,就是结余学生本族语和目的语之间的独

立的语言系统,它是第二语言学习者创造的语言系统。科德称它为具有独特风格的“特异方

言”或“语言学习者的语言”,奈姆塞尔称它为“接近系统”。

2、张磊(2012)认为中介语是第二语言学习者在第二语言学习中形成的一种特定的语言系

统,这种语言系统在语音、词汇、语法、语用等方面,既不同于学习者的第一语言,也不同

于所学习的目的语,而是一种随着学习的发展向目的语的正确形势逐渐靠拢的一种动态的语

言系统。它是一种介于第一语言和目的语之间的一种过渡的语言系统,因此也被称为“中间

语”。

二、中介语研究的发展历程

1).国外二语习得研究发展的历程

4杨连瑞(2005)认为SharwoodSmith(1994)在阐述60年代到80年代第二语 言研究

领域的理论发展时,将这段历史大致分为三个阶段。 在二语习得研究作为一个研究领域以前,

研究的重点以结构 主义语言学和行为主义心理学为基础,对第一语言与第二语言进行对比

分析。60年代后期及70年代,研究的重点转到对学习者在学习过程中所犯的错误进行分析,

研究学习者的中介语。70年代中期到80年代中期研究重点转到以认知心理学、生成语言学

和语料库语言学为基础对学习者使用的语言进行分析(performanceanalysis)。这以后,研究

重点又转到80年代各种理论模式发展的阶段。二语习得研究呈现出了扩大、深入、再扩大

的发展趋势,

6汪玲玲和盛楠(2007)认为习行为主义心理学和结构主义语言为二语习得研究的早期

发展提供了必要的理论前提。盛行于20 世纪中期的行为主义心理学认为, 学习是一种行为

形成的过程, 语言行为是由“刺激———反应”构成的。这种理论强调, 语言是一种人类行

为, 而不是一种思维现象, 语言的发展被描述成一系列习惯的养成。同期对语言学习理论产

生重大影响的还有结构主义语言学, 这一语言学流派认为, 所有人类的语言都是有层次的,

层次性是语言的本质属性之一, 语言学应着重研究语言的结构和形式。行为主义心理学和结

构主义语言学的有机结合催生了影响深远的对比分析学说。该学说在二语习得研究的发展历

程中有着重要的意义。

7寇学良(2011)认为从时间上划分国外的中介语理论研究一般分为早期和后期两

个阶段。早期的中介语理论研究从20世纪60年代末到20世纪70年代后期的中介语理

论研究则从20世纪80年代开始。

1早期的中介语理论研究

20世纪70年代初对比分析因无法有效指导实际教学与学习受到了众多语言学家

的批判。在这个背景下以学习的主体和客体为研究重点的中介语理论出现了为第二语言

习得研究带来了新的曙光。

2后期的中介语理论研究

这一时期中介语理论研究出现了许多新模式有的是在早期的中介语理论研究的

基础上发展起来的有的则是以中介语系统作为研究客体其理论模式与早期的理论假设

产生了极大的差别。

2)我国二语习得研究发展的历程

4杨连瑞(2005)认为在我国,二语习得研究起步较晚,从20世纪80年代初才开始引起

人们的注意,这时多数研究是以引进、介绍或评述西方学者的二语习得研究成果或新观点为

主(胡壮麟,1984;王初明,1990;桂诗春,1985,1992,1997;刘润清,1995;戴炜栋,1994;肖德法张

积家,1994;文秋芳,1996;杨连瑞, 1996,1998;靳洪刚,1997;戴曼纯,1998;蒋祖康,1999;王立

非,2002,2002),这一时期的研究为我国的外语教学和二语习得研究提供了信息,拓宽了思路,

扩大了视野,为后来的外语教学和二语习得研究的繁荣奠定了基础。近几年来国内二语习得

的研究,特别是针对我国大学生的英语习得研究,从理论探讨到实证研究也渐趋活跃(刘绍

忠,1997;戴曼纯,1999;陈月红,1998;蔡金亭,1998,2003;杨达复,2000;陈万霞,2002;李

红,2002;张淑静,2003;王立非文秋芳,2004;吴红云刘润清,2004),这类研究是研究者充分了解

和研究二语习得理论的基础,以中国英语学习者在习得英语时表现出的特征和规律为研究对

象的实证研究,以客观事实或数据取代了主观的感想和判断,代表了二语习得的研究趋势。值

得注意的是,桂诗春和杨惠中1997年开始针对中国学生英语错误分析而建立了一个学习者

语料库———“中国英语学习者语料库”,基于该语料库取得了一系列关于中国学生的中介

语错误与母语影响分析的研究成果。卫乃兴(2004)针对中国大学生的英语口语特征的研究也

建立起了“大学学习者英语口语语料库”。利用学习者语料库进行二语习得的研究在国内已

经展开。学习者语料库的出现为正在蓬勃发展中的二语习得研究开辟了一条蹊径,提供了更

为客观和翔实数据的研究手段和方法。

5 戴炜栋,周大军(2005)认为国内二语习得研究的发展按前10年和后11年大致可

以分为两个阶段。

2.1第一阶段(1984-1993):理论的介绍、探讨和初步应用 胡文仲在《外国语》

1984年第1期发表的“语言习得与外语教学——评价Stephen D.Krashen 关于外语教学的

原则和设想”一文,是国内学者发表的介绍二语习得理论的第一篇文章,标志着二语习得研

究在我国的正式起步。接着,鲁健骥在《语言教学与研究》1984年第3期发表了“中介语

理论与外国人学习汉语的语音偏误分析”,说明汉语界的二语习得研究和外语界几乎是同时

起步的。此后,相关文献陆续在国内各类学术期刊上发表。这一时期,国内外语类和语言学

/汉语类核心期刊上发表的译文、论文和书评等涉及到的主要内容有:理论和研究综述,如

二语习得理论的译介、语言习得研究概述和发展述评等;中介语研究,主要涉及偏误分析、

习得顺序和中介语发展过程、中介语语用学等;二语习得的外部因素研究,如影响习得的因

素、语言输入等;二语学习者认知机制研究,如母语的作用、对语言的认知等;二语学习者

个体差异研究,如学习者的年龄问题、学习者策略等;课堂教学与二语习得研究,如二语教

学的基本特征和策略、二语习得中课堂教学的作用等。虽然外语界的研究是以引进和评介为

主,但有些学者已采取批判的态度对国外的理论进行探讨;而汉语界的应用研究开展得相对

较早,并初步取得了一些建设性成果。在此阶段,国内语言教学方面的学术会议极少涉及二

语习得研究,直至1992年5月,《世界汉语教学》等三家刊物编辑部联合在京召开的首次

“语言学习理论研究”座谈会上,中介语理论的研究才成为中心议题之一。此间国家社科“八

五”规划项目中已有1项有关二语习得的研究课题立项,但尚未有相关研究的专著和论文

集出版。

2.2 第二阶段(1994-2004):研究深入发展并走向成熟这一阶段国内学术刊物发表

的二语习 得研究论文数量较前一阶段有了数倍的增长。根据论文数量的分布统计分析,第

二阶段的研究无论在研究内容和研究层面上都比第一阶段有了很大飞跃。研究内容已全面涵

盖了二语习得理论基本框架中的主要方面,包括了第一阶段尚未涉及的研究内容,如中介语

的僵化和可变性、二语习得的社会环境、学习者内部机制中的语言迁移和普遍语法的作用、

个人差异中的学能、情感、动机和认知风格等对习得的影响以及对二语习得研究方法的研究

等。总体分析,从研究类别看,涉及理论研究和应用研究;从研究层面看,已从语音、语素、

语法层面发展到话语和语用层面,这和国外的研究趋势是一致的;从研究方法看,有思辨式、

逻辑式和经验型的文献性研究和基于第一手资料来源、手段趋向科学化的实证性研究;从研

究面向的对象来看,分为英语为第二语言/外语和以汉语为第二语言的习得研究。二语习得

研究在对外汉语教学和外语教学这两大应用领域里,均已取得一定的成果。

三、小结

参考文献:

1阜阳师范学院学报(社会科学版),Journal of Fuyang Teachers College,2005年02期,《第

二语言习得的中介语理论述评》王永德,盛永生

2语言研究,2012年33期,《二语习得中介语以及对外汉语教学的启示文献综述》

[3]郑冬临,中介语错误分析和外语教学,US-CHINA FOREIGN LANGUAGE ,2007,(12):15-19

4、外语与外语教学 Foreign Languages and Their Teaching,2005年05期,《第二语言习得

研究的学科定位和进展》杨连瑞

5、外国语(上海外国语大学学报),Journal of Foreign Languages,2005年06期,《中国的

二语习得研究:回顾、现状与前瞻》,戴炜栋,周大军

6、巢湖学院学报,Journal of Chaohu College,2007年05期,《国内外二语习得研究对比》,

汪玲玲,盛楠

7、现代语文(语言研究版),Modern Chinese,2011年12期,《第二语言习得的中介语理

论述评》,寇学良