魏晋隋唐考古课件:北方地区魏晋北朝墓葬

- 格式:ppt

- 大小:85.31 MB

- 文档页数:190

各朝代陵墓地宫结构是怎样的中国历代帝王都把陵寝作为社稷江山的象征。

他们大多从登基之日起,就下令建造陵墓。

各个朝代的陵墓均有着自己显著的特点。

接下来就和小编一起来了解一下关于各朝代陵墓地宫结构,欢迎阅读!魏晋时期的墓穴特点魏晋时期,是继春秋战国之后又一个长时期分裂的时期。

经过长期的战乱,人心浮动,社会秩序相当混乱,很多大墓被偷盗,帝王的陵墓也终难逃劫难。

所以这个时期的陵墓主要是设法防止盗掘。

这种做法始于魏文帝。

魏武帝曹操死后葬于高陵(今天的河北临漳)。

魏文帝以“古不墓祭”的理由毁掉了曹操陵墓上的殿屋。

所以民间一直有曹操设“七十二疑冢”的说法。

其实,“古不墓祭”只是他的借口而已,就在这一年,魏文帝在为他自己营建寿陵时,道出了真正的原因。

他说:鉴于“汉氏诸陵无不发掘”,因而决定“因山为体,无封无树,无立寝殿……故吾营此丘墟不食之地,使易代之后不知其处。

”原来,他是怕改朝换代,政权交替时,自己的尸体陵寝也像汉代帝王的陵墓一样,被人盗掘。

魏文帝这个决定,对时局动荡不定的魏晋南北朝,影响很大。

其后魏晋南北朝二百多年间,没有出现大型的陵墓,豪富家族的厚葬风气也大有收敛。

东晋南渡后,国力更为衰弱,已发现的南京东晋帝陵多依山而建,下为长7米左右的矩形筒壳墓室,宽仅5米,上起高约十余米的陵山,规模只相当于东汉时的官员大墓。

进入南朝后,经济有所发展,帝陵也大于东晋时。

宋、陈二代帝陵散列在南京,齐、梁二代的帝陵则集中于丹阳,形成较大的陵区。

南朝墓室一般在高出平地10米以上处开挖,平面椭圆形,砖墙,上为椭圆穹窿,长约10米,宽约6米。

墓室前接甬道,装有二道石门,外加封门墙封闭。

墓室上有厚约10米的封土,或与山齐平,或为5米左右的陵山。

墓室和甬道壁镶嵌模压花纹砖,拼成狮子、仙人和“竹林七贤”等壁面线雕图案。

墓前建有享殿,殿前为陵门,三门并列,左右连陵墙。

门外左右有阙,门前为墓道,长一公里以上,称为神道。

神道自外端至陵门间依次立石兽、石柱、石碑各一对。

《汉唐考古》教学大纲一、说明(一)课程性质《汉唐考古》是为历史学专业(文化遗产方向)本科学生开设的专业课程。

(二)教学目的本课程通过多种教学手段,使学生掌握汉唐考古学的基本知识,加深对历史考古学内容和方法论的理解,提高学生分析和运用考古材料研究历史的能力,加强对秦汉至隋唐时期历史的认识。

(三)教学内容本课主要讲授中国汉唐考古学的发展脉络和特征,将秦以来的历史考古学内容进行融会贯通,阐明中国历史考古学的研究内容、价值及意义,以及中国考古学的发展规律。

(四)教学时数每周三学时,共36学时。

(五)教学方式教学方式以讲授为主,并利用多媒体进行演示,播放教学录像,组织课堂讨论和课外参观,配合学院的考古实习安排课程内容。

二、本文第一章概论教学要点:历史考古学的定义、内容、研究方法;汉唐考古的分期与分区。

教学时数:2学时教学内容:第一节历史考古学的基本涵义(1学时)历史考古学的定义、研究对象、研究内容和目的。

第二节汉唐考古的分期与分期(1学时)汉唐考古的分期及依据;汉唐考古的分区。

第二章秦汉考古教学要点:秦汉时期帝王陵墓的发展及特征;秦汉墓葬的随葬品的演变;秦汉时期的都城和其他建筑遗址;简牍文书。

教学时数:10学时教学内容:第一节绪论(1学时)秦汉考古的断代与分期;文化分区第二节遗址的调查与发掘(2学时)咸阳城、长安城、洛阳城等都城遗址;内地与边境地区的县邑遗址;聚落遗址;长城、障塞亭燧遗址及其他。

第三节秦代墓葬(2学时)秦始皇陵、秦代墓葬。

第四节汉代墓葬(2学时)两汉时期的帝陵与诸侯王、列侯陵墓;两汉时期墓葬的分类,葬具、葬俗和随葬品。

第五节秦汉时期的器物(2学时)秦汉时期的漆木器、陶瓷器、铜器、铁器、玉器、玻璃器和金银器;简牍、帛书;碑刻;货币;度量衡。

第六节周边地区的考古发现与研究(1学时)北方草原游牧民族的汉代遗存;新疆地区的汉代遗存;西南地区的汉代遗存;南越国的墓葬与遗址。

第三章魏晋南北朝考古教学要点:中原、南方、东北、北方和新疆等不同地区的墓葬特征;瓷器与瓷窑的特征;佛教遗址及石窟寺。

中国古代墓葬文化研究摘要:中国古代墓葬被称为“黄泉下的艺术”,是中国传统文化的重要组成部分。

墓葬因年代、地域的不同而有所差异。

墓葬中﹐往往包含着各种随葬的器物。

墓葬所提供的不仅仅是埋葬习俗和墓葬制度本身,在一定程度上反映出社会政治、经济、生产、生活、风俗、宗教、观念等方面的情况。

所以墓葬文化常常被视为当时社会的缩影,墓葬研究就具有相当重要的意义。

关键词:墓葬文化伦理观念历史变迁中国古代墓葬中,墓与葬既有联系又有区别。

“墓”是指放置尸体的固定设施,“葬”则是指安置尸体的方式和固定设施。

在考古学上,二者合称为“墓葬”,墓葬又被称为“黄泉下的艺术”。

自古以来,由于受“祖先崇拜”、“事死如事生”等传统观念的影响,人们对墓葬十分重视。

很早就有学者注意到进行古代遗迹考察和古代遗物研究的重要价值,20世纪20年代后期,中国社会科学院考古研究所等有关学术机关开始进行周口店、殷墟、明十三陵等遗址的发掘,这标志着中国考古学的诞生;建国以后,考古发掘遍及全国各地,并逐步建立起完备的中国考古学体系。

墓葬反映了中国历史以及中华民族的文化的发展变迁,随着历史文明的进程,墓葬文化也在不断地发展完善。

一、古代墓葬的形态规制早期人类是没有墓葬这个概念的,它是随着人类自我意识的觉醒、社会组织结构的规范化而渐渐出现。

据考证,中国历史上最早的墓葬始于旧石器时代晚期的山顶洞人。

新石器时期,黄河中下游裴李岗文化遗址和仰韶文化遗址中还出现了表达着不同文化内涵、传承着不同的地域文化的“屈身葬”、“俯身葬”等诸多葬式。

中国历史上重视墓葬的现象最早可追溯到商代,墓葬的形态及规格体现了官职大小及各个地方的宗教文化和等级森严的礼制。

如商朝的土坑墓,从形态上分为甲字墓、中字墓、亚字墓等,是以官职大小或军功来定的。

河南安阳殷墟遗址中妇好墓的规制和文物也体现出这一点,这座墓葬出土的器物主要的以兵器和酒器为主,与史料叙述该墓的主人是位将军完全吻合。

1.远古居民的居葬合一的思想早在旧石器时代就出现安放逝者的场所,新石器时代墓葬已经出现了一定的制度。

北京地区魏晋北朝墓葬述论胡传耸【摘要】本文按时代顺序,分别叙述了北京地区发现的魏晋北朝时期墓葬的基本情况,并结合前后时代、周边地区同时期的考古学文化,对各处出土墓葬进行了简单的对比和分析,希望能对以后北京地区考古工作中魏晋北朝墓葬的辨别和认识提供一些参照.【期刊名称】《文物春秋》【年(卷),期】2010(000)003【总页数】7页(P6-12)【关键词】北京地区;魏晋北朝;墓葬形制;丧葬习俗【作者】胡传耸【作者单位】北京市文物研究所,北京,100009【正文语种】中文北京地区地处中原北边,始终是中原王朝的北方重地,既是中原扼守北方势力的咽喉,又是开拓北疆的据点;一事两面,北京地区同样是北方民族踏足中原必先叩开的一道大门,那么,魏晋南北朝时期的北京地区在当时的社会中具体扮演了什么样的角色呢?对于这些问题,史家多有论述,本文仅就北京地区发现的魏晋北朝时期的墓葬略加考察,以期窥得当时社会文化生活面貌之一斑。

一、曹魏时期的墓葬北京地区发现的可以确定为曹魏时期的墓葬仅有一处,见齐心先生所著的《北方考古研究(二)》一书[1](下文简称《北方》)。

书内提到:“海淀区玉渊潭乡八里庄东北处发现一座魏墓,墓底距地表约6米,是一座南北向双室砖室墓,其形制与北京顺义大营村魏晋墓M2相似,墓顶呈覆斗形。

墓葬早年被盗,顶部坍塌。

斜坡墓道长3.5米、宽0.8米,接近墓门处为平底,墓道渐宽至1.30米,墓门由砖砌封堵。

墓室前有甬道,长1.35、宽0.8米,前室为长方形,长2.5、宽2米,墓室残高2.5米。

前室与后室有甬道相连,长0.6米。

后室形制同前室,长3.2、宽2.5米。

骨架散乱,难以辨别葬式,随葬品位移。

墓室及甬道均用长方砖铺地。

”该墓出土随葬品中数量最大的是釉陶器,一般为黄釉红胎,包括罐、盘、奁、仓、灶、井、猪圈、臼、果盒、虎子、鸡、灯、双耳杯及舞俑等多类器型,另外还有五铢钱40余枚。

重要的是出土的一件铜弩机上刻有纪年铭文“正始五年”。

魏晋南北朝——工艺美术鉴赏1.魏晋南北朝玉石艺术魏晋南北朝是玉器发展的低潮期,对这一时期遗物的考古发掘,发现的玉器很少,其中很多器物的风格同汉代一致,可能是汉代遗玉;新的玉器品种和新的类型,只是个别现象。

因此,玉器总体面貌,表现为仅是汉代玉器的延续,总量大减,且少有创新品类出现;甚至“真玉”作品相对有减,代之以滑石、绿松石、青金石等的雕刻。

这些都表现出此时期属玉器发展史上的低潮期。

这种局面形成的主要原因是:自三国曹魏时起朝廷明令禁止厚葬。

以往以玉器作为葬礼的做法受到限制;战争连绵不绝,交通不畅,玉材来源受阻,数量不足,动摇了玉器制作的物质基础;魏晋时期玄风大盛,贵族、上大夫着力突破传统礼教的樊篱致使礼仪玉器制作很少;佛教文化及其艺术品异军突起,大量佛像石刻如云冈、龙门石窟之兴建,可能吸引去众多的玉器工匠,而影响玉器的创作;道教推崇“食玉”很多玉料被食用而遭浪费。

但这个时期出品的玉石瑞兽最富时代气息和艺术感染力,品格极高,成为中国传统雕塑史及玉器史的光辉篇章。

从中国艺术发展上看,社会战乱除了是文化艺术相对停滞的原因外相反地,也会促使艺术之树结出奇花异果。

因为,只有超凡超常的作品,才好反映时代风云与脉搏。

魏晋南北朝的艺术思想,受社会战乱的影响,艺术风格上常强调直观的描绘(刻),不尚深造的作风以及浅直的表现手法与率真的情感抒发,完全表现了时代的雄拔之风,世人的骁能之气。

故此玉石瑞兽才以雄健有力的线条,来表现它们傲骨不屈、高风跨俗的社会精神风貌。

但是尽管如此,玉兽们还是被归入“瑞意”之中、作为吉祥文化的象征物加以褒扬,这仍是汉代玉器在神话宗教基础上的吉祥文化的遗泽。

魏晋南北朝从公元220年至公元589年,369年间共有30余个王朝在这个阶段存在。

其间社会动荡不安,战乱纷起,政权更替频繁。

处在这样的社会条件下,玉文化的发展受到了抑制,从汉代玉器的辉煌期进入到了玉器发展的低潮期。

中国玉器发展史也从此告别了“王玉时代”,玉器逐渐以装饰玉、实用赏玩玉为主,并走进了商品流通领域。

地址:宁夏固原市南塬深沟村时代:北朝级别:全国第六批重点文物保护单位北周李贤夫妇墓,砖砌壁画墓,1983年9月发掘,出土文物300余件,其中“国宝”鎏金银壶和玻璃碗精美绝伦,独一无二,为固原博物馆的“镇馆之宝”。

发掘时发现壁画四十余副,因墓壁坍塌经抢救保存下来二十余副。

据出土的《大周柱国将军河西公墓铭》载,李贤,原州平高(今固原市原州区)人,祖籍陇西成纪,因其祖父李斌镇守高平(今固原市),迁居于此。

鲜卑拓跋氏,汉将李陵后裔。

北魏时原州人胡琛、万俟丑奴起义后,李贤曾为北魏尔朱天光、贺拔岳、宇文泰镇压万俟丑奴起义出谋划策,参与镇压,因功迁威烈将军、殴中将军、高平令。

及宇文泰西征侯莫陈悦时,李贤又与其弟李远、李穆等密应侯莫陈崇,以功授都督,仍坚守原州。

追剿侯莫陈悦时,宇文泰仍以李贤为先锋,交战中勇往直前,多次受伤,深得宇文泰赏识和器重,被晋升为抚军大将军。

北魏孝武帝由洛阳西迁长安时,李贤受命率轻骑迎卫,因功"封下邽县公",授左都督、安东将军,还归镇守高平。

西魏文帝元宝炬大统二年(536年),原州人豆卢狼杀都督据城起兵,李贤周旋平息,不久授原州刺史。

又出征凉州,抚慰张掖。

大统十六年(550年),迁骠骑大将军、开府仪同三司。

时宇文泰把其第四子宇文邕和第五子齐王宪因年幼,寄养于原州李贤家中。

周武帝宇文邕西巡均驻跸于李贤府中。

北周天和四年(569年)三月二十五日殁于长安,五月二十一日葬于原州西南(固原市南塬深沟村),享年六十六岁。

赠使持节柱国大将军、大都督、原泾秦河渭夏陇成军幽灵十州诸军事、原州刺史。

墓志载李氏“一门之中,为柱国者二、大将军者三、开府者七、仪同者九、孤卿者六、方伯者十有五焉,至于常侍,侍者之任,武卫、武率之职,总管、监军之名,车骑、骠骑之号,冠盖交错,剑珮陆离,胡可称矣!”足见其家族显赫。

史书多有记载。

出行仪仗甬群再显了李贤出行时的豪华阵容。

也许这就是墓主李贤鎏金银壶是通过丝绸之路传到中国的波斯萨珊王朝风格金银器,堪称东西方文化交流中的艺术精品。

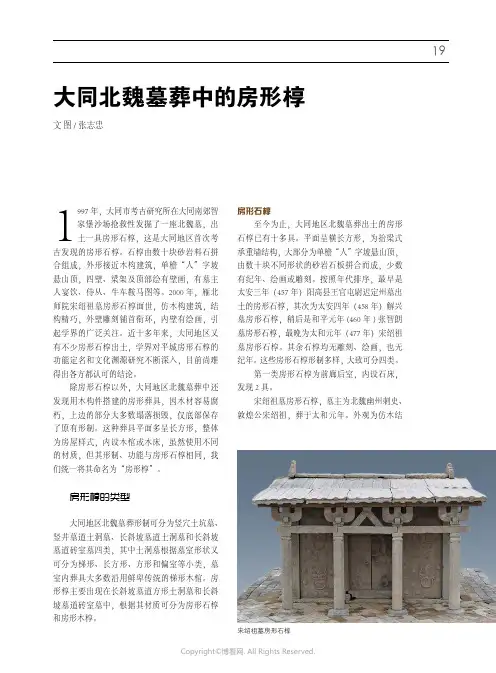

大同北魏墓葬中的房形椁文 图/张志忠宋绍祖墓房形石椁1997年,大同市考古研究所在大同南郊智家堡沙场抢救性发掘了一座北魏墓,出土一具房形石椁,这是大同地区首次考古发现的房形石椁。

石椁由数十块砂岩料石拼合组成,外形接近木构建筑,单檐“人”字坡悬山顶,四壁、梁架及顶部绘有壁画,有墓主人宴饮、侍从、牛车鞍马图等。

2000年,雁北师院宋绍祖墓房形石椁面世,仿木构建筑,结构精巧,外壁雕刻铺首衔环,内壁有绘画,引起学界的广泛关注。

近十多年来,大同地区又有不少房形石椁出土,学界对平城房形石椁的功能定名和文化渊源研究不断深入,目前尚难得出各方都认可的结论。

除房形石椁以外,大同地区北魏墓葬中还发现用木构件搭建的房形葬具,因木材容易腐朽,上边的部分大多数塌落损毁,仅底部保存了原有形制。

这种葬具平面多呈长方形,整体为房屋样式,内设木棺或木床,虽然使用不同的材质,但其形制、功能与房形石椁相同,我们统一将其命名为“房形椁”。

房形椁的类型大同地区北魏墓葬形制可分为竖穴土坑墓、竖井墓道土洞墓、长斜坡墓道土洞墓和长斜坡墓道砖室墓四类,其中土洞墓根据墓室形状又可分为梯形、长方形、方形和偏室等小类,墓室内葬具大多数沿用鲜卑传统的梯形木棺。

房形椁主要出现在长斜坡墓道方形土洞墓和长斜坡墓道砖室墓中,根据其材质可分为房形石椁和房形木椁。

房形石椁至今为止,大同地区北魏墓葬出土的房形石椁已有十多具。

平面呈横长方形,为抬梁式承重墙结构,大部分为单檐“人”字坡悬山顶,由数十块不同形状的砂岩石板拼合而成,少数有纪年、绘画或雕刻。

按照年代排序,最早是太安三年(457年)阳高县王官屯尉迟定州墓出土的房形石椁,其次为太安四年(458年)解兴墓房形石椁,稍后是和平元年(460年)张智朗墓房形石椁,最晚为太和元年(477年)宋绍祖墓房形石椁。

其余石椁均无雕刻、绘画,也无纪年。

这些房形石椁形制多样,大致可分四类。

第一类房形石椁为前廊后室,内设石床,发现2具。

考古与文物2008年第6期陕西南北朝隋唐及宋元明清考古五十年综述陕西省考古研究院隋唐考古研究部东汉迁洛之后,关中一度失去中国政治、经年代初,北平研究院史学研究会考古组曾赴陕西济、文化中心的地位,此后的汉隋之间又有前开展调查工作,其中一项就是在今西安北院门西赵、前秦、后秦、西魏、北周以及为期极短的王北侧发掘了唐中书省遗址,获宋吕大防刻唐大明莽新朝、西晋愍帝等以此为都,长安及周围的陕宫、兴庆宫两宫残石㈤。

同时,陕西省考古会在西关中地区多数情况下仍然保持着中国北方政治西安、耀县、大荔等地对唐宋碑刻进行了调查和中心的地位。

公元581年,隋文帝结束了长达收集④,当时的西京筹委会对昭陵亦进行了调300多年的分裂混乱局面,再一次将中国统一在查⑨。

40年代初,以王子云为首的西北艺术文物中央集权之下。

开国之初,隋王朝暂以西汉以来考察团对唐十八陵逐一考察,对陵园石刻进行拍的长安城为都,同时积极营建新的都城。

开皇二摄、绘图、拓印⑨。

虽然这些工作在今天看来仍年(公元583年)三月,被命名为大兴城的新带有浓厚的金石学传统的旨趣,但毕竟昭示着陕都初具规模,隋文帝正式迁都。

公元618年,唐西隋唐考古的先声,弥足珍贵。

王朝建立,继续沿用隋大兴城为首都,更名长陕西地区大规模、系统的魏晋南北朝、隋唐安,并在隋大兴城的基础上兴建宫殿,完成了外及宋元明清考古发掘和研究工作开始于20世纪郭城的建造。

隋唐两代开疆拓土,发展经济,东50年代。

几十年来,经过考古工作者的辛勤努西交流频繁,长安作为都城不仅是全国的政治经力,魏晋南北朝、隋唐、宋元及明清各个时期的济中心,也是当时东西文化交流的国际化世界大考古都取得了举世瞩目的成果,这些成果在陕西都市。

省考古研究所成立30周年、40周年时都曾进行陕西境内特别是关中地区地上和地下遗留有了总结④,最近十年来特别是随着西部大开发及着极为丰富的这一历史时期的各类遗迹和遗物,大遗址保护项目的实施,魏晋南北朝、隋唐、宋是中国魏晋南北朝和隋唐考古学研究的重点地元明清等时代的考古发现层出不穷,随之也极大区。

固原北朝隋唐墓地之史⽒家族墓地地址:宁夏固原市南塬⽺坊村、⼩马庄村、王涝坝时代:北朝、隋、唐级别:全国第六批重点⽂物保护单位史⽒家族墓地,1982年⾄1987年发掘,共发掘史⽒家族墓地六座,均为砖砌壁画墓,分别为隋⼤业五年(609年)⼤隋正议⼤夫右领军骠骑将军史射勿墓,唐显庆三年(658 年)⼤唐故左亲卫史道洛墓,唐麟德元年( 664年)⼤唐故朝请⼤夫平凉郡都尉史索岩与夫⼈安娘合葬墓,唐总章⼆年(669 年 )唐游击将军、虢州刺史、直中书省史诃耽墓,唐咸亨元年( 670年)唐司驭寺右⼗七监史铁棒墓,唐仪风三年(678年)唐给事郎兰池正监史道德墓。

固原史⽒是中亚速特⼈,即“昭武九姓”中史国⼈,沿丝绸之路商贸徒居固原。

⾄北周时期步⼊仕途,隋唐时期⾝居要职,门庭显赫。

墓葬出⼟⽂物上百件,带有浓郁的异域风格,其中罗马⾦币和波斯萨珊银币最为耀眼。

隋,史射勿墓,有封⼟堆。

据出⼟《⼤隋正议⼤夫右领军骠骑将军故史府君之墓志铭》载,史射勿为平凉平⾼县(今固原市)⼈,曾祖妙尼,祖波波匿,均为本国主帅,其⽗在北魏时已经⼊仕,说明其徒居固原为北魏中期。

史射勿北周保定四年(564年)随晋荡公宇⽂护讨伐北齐,天和元年(566年),随李贤⼦平⾼公李询镇守河东,天和⼆年(567年)正⽉授都督,⼆⽉随郯国公王轨征北齐⽟壁城。

建德五年(576年),随申国公李穆攻破北齐轵关。

宣政元年(578年),从上柱国齐王宇⽂宪讨伐匈奴稽胡。

隋开皇⼆年(582年)随上开府、岐章公李轨出兵凉州讨伐突厥,后⼜随史万岁,罗截讨伐突厥残部。

开皇三年(583年),随上开府姚辩北征剿灭突厥沙钵略可汗。

后⼜随上开府姚辩、安丰公⾼越追剿突厥残部。

开皇⼗年(590年)正⽉,跟随隋⽂帝巡幸⼭西并州。

开皇⼗四年(594年),转帅都督。

开皇⼗七年(597年),升迁为⼤都督。

开皇⼗九年(599年),随越国公杨素出灵州道讨伐突厥达头可汗,因功授开府仪同三司。

⼗⼀⽉,敕授骠骑将军。

近年来魏晋南北朝文化史研究概述魏晋南北朝时期的文化,历来是史学研究的重要方面。

近年来,由于人们对文化问题越来越关注,魏晋南北朝时期的文化研究,成就突出,内容丰富,并提出了一系列新见解。

据粗略统计,近五年中,全国各种刊物发表的研究这个时期文化的论文近百篇。

此外,还出版了罗宏曾同志近60万字的《魏晋南北朝文化史》、万绳楠30余万字的《魏晋南北朝文化史》,这两部论著对魏晋南北朝文化史的整体研究,都具有开拓性的功绩。

就发表的文章来看,涉及到社会生活各方面,以及宗教文化、区域文化、学术思想及艺术文化、民族文化、宏观文化等各个领域。

现将其主要研究内容概述如下。

一、社会生活方面。

社会生活的研究,包括衣食住行、婚姻、丧葬、建筑、社会习俗、社会风气等方面。

在婚姻方面,有叶妙娜《东晋南朝侨姓世族之婚媾——陈郡谢氏个案研究》(《历史研究》1986年第3期)、刘驰《从崔、卢二姓氏婚姻的缔结看北朝汉人士族地位的变化》(《中国史研究》1987年第2期)、任重《魏晋南北朝的婚姻制度》(《历史知识》1987年第6期)、张承实《六朝时期的婚姻与家庭》(《苏州大学学报》1988年第3期)、王晓卫《北朝鲜卑婚俗考述》(《中国史研究》1988年第3期)等文。

叶妙娜通过对陈郡谢氏的婚姻研究,指出侨姓世族从西晋时实行身分内婚制,东晋时这种婚制则以门第世系为主要条件,南朝则更重视政治、经济实力。

此外宗教、地域等对婚媾也有影响。

这种内婚制加上江南具体的社会环境,造成大量中表婚和血缘异辈婚,这种近亲繁殖带来的劣生,是造成世族衰落的原因之一。

刘驰通过对北朝崔、卢两姓士族高门的婚姻分析,指出士族内部联姻是贯穿整个北朝时期的明显特点。

士族高门与各朝最高统治者、与庶族寒门的姻戚关系,则随着双方政治、经济的变化而发生变化。

王晓卫则从群婚制残余、比较自由的妇女婚姻社交、不论行辈与不重门第、表亲婚、交换婚、冥婚、早婚等方面,考述了北朝鲜卑婚俗。

有关丧葬方面的文章可分两类,第一类为资料性的,如《临淄北朝崔氏墓地第二次清理简报》(《考古》1985年第3期)、《江苏江宁县张家山西晋墓》(《考古》1985年第10期)、《辽宁朝阳发现北燕、北魏墓》(《考古》1985年第10期)、《益都北齐石室墓线刻画像》(《文物》1985年第10期)、《山东省诸城县西晋墓清理简报》(《考古》1985年第12期)、《河北获鹿发现北魏东凉州刺史阎静迁葬墓》(《文物》1986年第5期)、《广州发现一座东晋古墓》(《人民日报》海外版1986年8月27日)、《江苏江宁官家山六朝早期墓》(《文物》1986年第12期)、《杭州地区汉、六朝墓发掘简报》(《东南文化》1989年第12期)等。

固原北朝\隋唐墓地及其普遍价值作者:马建军来源:《丝绸之路》2010年第02期[摘要]固原西南郊北朝、隋唐墓地是丝绸之路上的著名遗址,因其丰富的文化内涵和突出的普遍价值,被列为中国与中亚五国政府联合申报丝绸之路世界文化遗产的推荐申报点。

[关键词]丝绸之路;固原;北朝、隋唐墓地[中图分类号]K878.8[文献标识码]A[文章编号]1005-3115(2010)02-0028-03固原北朝、隋唐墓地是丝绸之路上的著名墓葬群。

它位于固原市原州区西、南郊(现开城镇)的小马庄、羊坊、深沟、大堡、王涝坝五个自然村和南塬一带。

2008年,被列为中国与中亚五国政府联合申报丝绸之路为世界文化遗产的捆绑申报点。

保护范围总面积1650公顷,其中核心区面积1120公顷,缓冲区面积530公顷。

一、固原北朝、隋唐墓地的历史文化内涵固原北朝、隋唐墓地的建造时间为公元6~7世纪,历经北周、隋、唐三个王朝。

该墓地的考古发掘始于1982年,到2004年共发掘北周及隋唐时期大、中、小型墓葬50余座,其中著名的墓葬有北周墓3座、隋墓1座、唐墓6座。

该墓出土了大量蜚声中外的反映丝绸之路文化交流与民族迁徙的珍贵文物,典型器物有镏金银瓶、玻璃碗、金戒指、铁刀、东罗马金币、萨珊银币、宝石印章、瓷器、铜器、壁画等,还有能够体现墓主人身世的墓志及其两具欧罗巴人即白种人的骨架。

出土文物内涵丰富、博大精深,具有不可比拟的历史、考古、民族与艺术研究价值。

公元4~7世纪是沙漠绿洲丝绸之路的繁荣昌盛时期,长(安)—凉(州)之道的北路途经宁夏境内190多公里,形成了著名的“萧关古道”,而固原就是古道上的咽喉重镇,贡使、商贾、僧侣往来频繁、络绎不绝,诸多民族迁徙、文化交流、宗教传播多源于此。

固原北朝、隋唐墓地中出土的众多中西亚器物和受其风格影响的器物,如13枚萨珊金银币及其仿制品,展现源于希腊、罗马文化艺术风格的巴克特里亚金属制品——镏金银瓶,来源于伊朗高原萨珊玻璃系的凸钉装饰玻璃碗,微雕生命树母题并刻有中古波斯铭文的宝石印章等,以及手握或口含金银币的葬俗,证实了丝绸之路沿线文化传播的兴盛和文化交流的发达。

魏晋南北朝时期穹隆顶墓室结构与牟合方盖

曲安京

【期刊名称】《西北大学学报:哲学社会科学版》

【年(卷),期】2022(52)5

【摘要】在东汉到南北朝时期的考古发掘中,大量墓室的穹隆顶,都采用了一种特殊的数学模型:牟合方盖。

这个数学模型,是魏晋时期的数学家刘徽构造的。

由于牟合方盖本身具备天圆地方的几何特征,因此,墓室穹隆顶的牟合方盖结构的发现与认证,对中国古代的墓葬建筑文化的研究具有重要的价值。

从墓葬类型学的角度,根据郑州上街西晋墓室结构的讨论,初步构建了东汉到南北朝时期采用牟合方盖为穹隆顶结构的墓室的标准模型。

【总页数】9页(P30-38)

【作者】曲安京

【作者单位】西北大学科学史高等研究院

【正文语种】中文

【中图分类】K871.42

【相关文献】

1.魏晋南北朝时期东魏北齐墓室壁画研究

2.魏晋南北朝时期西北地区墓室壁画浅析

3.魏晋南北朝时期艺术特征探析——以北齐徐显秀墓室北壁宴饮图为例

4.略谈魏晋南北朝时期墓室壁画女性服装

5.魏晋南北朝时期墓室壁画服饰研究

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

隋唐宋元考古属历史考古学范畴,始于隋,止于元(581—1368),共计787年。

隋唐时期的河北地区是全国的经济、军事中心,据《全唐文》载“河北贡篚征税,半乎九州”,河北多勇士,杜牧言“河北气俗浑厚,果于战耕”。

唐代中后期,河北成为可与中央抗衡的“河朔三镇”盘踞之所,陈寅恪《唐代政治史述论稿》认为,安史之乱后的唐王朝“虽号称一朝,实成为二国”[1]。

宋辽分界线从河北中部的徐水、雄安新区、霸州一带穿过,分界线两侧的城址、榷场、地道等遗存是研究中国北方多民族对峙、交流、融合的绝佳地区。

辽朝陪都南京(现北京),北宋陪都大名府(现邯郸大名县东北)同处河北一地,显示着宋辽时期河北举足轻重、动关全局的重要地位。

金元时期的河北作为金中都、元大都的京畿之地,拱卫京师,战略地位更加突出。

下面从城市考古、陶瓷考古、佛教考古、墓葬考古等4个方面,对新中国成立70年以来河北隋唐宋元考古的主要成果予以回顾和总结。

一、城市考古新中国成立以来,河北省进行过考古工作的隋唐宋元时期城址,可分为都城、陪都、行宫、府州城、县城、一般性戍堡等6个级别。

都城遗址有永年县洺州遗址[2]、张北县元中都遗址[3],陪都有大名县大名府故城,行宫有张家口崇礼区太子城遗址[4]、张北县小宏城遗址[5],府州级城址有正定县正定古城[6,7]、隆化县土城子[8,9]、康保县西土城[10]、沽源县九连城[11]、平泉县会州城[12]等,县级城市有巨鹿县钜鹿故城[13]、滦平县兴州城[12]等,一般性戍堡主要为金界壕内侧小城,数量较多,如康保县小兰城[11]、丰宁县老骆驼场四角城[12]等。

现按等级与时代将重要城市遗址分述如下。

洺州遗址,位于邯郸市永年县广府镇北,唐武德元年(618)窦建德建夏国,武德二年迁都洺州,筑城,城内有万春宫。

洺州作为夏国都城共3年(619—621)。

2005年对洺州遗址隋唐宋元考古黄信科学院考古研究所.中国考古学论丛:中国社会科学院考古研究所建所40年纪念.北京:科学出版社,1993:422—428.[58]徐光冀.东魏北齐邺南城平面布局的复原研究[C ]//《宿白先生八秩华诞纪念文集》编辑委员会.宿白先生八秩华诞纪念文集.北京:文物出版社,2002:201—216.[59]郭济桥.北朝时期邺南城布局初探[J ].文物春秋,2002(2).[60]朱岩石.东魏北齐邺南城内城之研究[C ]//巫鸿.汉唐之间的视觉文化与物质文化.北京:文物出版社,2003:97—117.[61]魏收,等.魏书:儒林传:李业兴传[M ].北京:中华书局,1974.[62]郭济桥.邺城风雨:凝缩四百年的辉煌[J ].河北画报,2014(5).[63]道宣.续高僧传[M ]//高楠顺次郎,渡边海旭,小野玄妙,等.大正新修大藏经:卷50.东京:大正一切经刊行会,1924—1932:501.[64]朱岩石,何利群,沈丽华.邺城佛寺的兴衰[J ].中国文化遗产,2013(6).[65]张子英.磁县古代陶瓷工业烧造的三个区域[J ].文物春秋,1992(3).进行考古调查,采集到大量北朝至宋代生活类陶瓷器等,基本明确了洺州城址的演变序列,但唐初夏都时期的相关遗存尚需进一步探索[2]。