北京市都市型现代农业发展模式研究

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:6

中国瓜菜2015,28(1):76-78城郊型农业是有别于传统农业的一种新型农业发展模式,是一种“以城市为依托,适应城市市场需求,利用优越地理位置生产鲜活农副产品为主,兼具发展生态旅游、休闲观光功能的现代农业生产体系”。

北京、上海2个现代化大都市的西瓜甜瓜生产被国家西甜瓜产业技术体系定位于城郊型观光采摘西甜瓜栽培模式。

集旅游、体闲、观光、采摘为一体,开创了平原地区以特色农产品为主导,以观光采摘为产业发展方向的郊区旅游休闲模式,实现了“第1产业”与“第3产业”的融合。

1北京大兴模式北京市大兴区西甜瓜种植面积5333hm 2左右,其中设施栽培面积在2000hm 2左右。

优越的自然环境、瓜农丰富的种植经验以及丰厚的历史底蕴造就了“大兴西瓜”这一全国农产品知名品牌。

随着人们生活水平的提高,人们不再满足西瓜仅做为消夏果品,到郊区旅游观光采摘,成为市场消费的一种新的形式。

“北京市‘十二五’时期都市型现代农业发展规划”提出,创新北京都市型现代农业的发展模式,深入开发农业多功能,努力挖掘农业新价值,满足市民生活、生态的多元化需求和农民的持续增收要求。

大兴区正大力发展以西瓜为主导的郊区旅游发展模式,吸引市民到大兴来观光采摘,实现“第1产业”与“第3产业”的融合,去年到大兴观光采摘西瓜的市民达到20万人次以上。

西、甜瓜通过观光采摘极大地提升了产品的价值,大棚西瓜甜瓜平均667m 2效益达到1万元以上,最高达到了6万余元,促进了农民经济效益的增加。

1.1西瓜甜瓜观光采摘基础条件1.1.1大兴西瓜历史悠久明朝万历二十一年(公元1543年),宛平县令沈榜编著的《宛署杂记》记载,大兴所产西瓜被列为皇宫太庙的荐新贡品,大兴西瓜作为宫廷贡瓜的历史,一直延续到清代。

1.1.2举办西瓜节宣传大兴西瓜品牌,提升品牌知名度自1988年大兴举办了第1届“以瓜为媒,广交朋友、宣传大兴,发展经济”的西瓜节,至今已成功举办了26届。

在西瓜节期间开展了经贸洽谈、观光旅游、商品展销、西瓜甜瓜擂台赛等多项活动。

2012年北京市农业农村经济发展分析报告2012年,北京市积极应对复杂的经济环境和“7·21”“11·3”特大自然灾害,切实增强工作的主动性和针对性,都市型现代农业结构调整加快,农民收入继续较快增长,城乡一体化发展进一步加快,农村改革深入推进,农业农村经济实现平稳较快发展。

但同时还应注意到,在城镇化加快推进过程中,都市型现代农业发展的制约因素日益增多增强,保持农民收入持续较快增长的难度日益加大,实现2013年农业农村经济目标任务需要付出更多艰苦努力。

据统计部门调查,2012年,全市农林牧渔总产值实现395.7亿元,同比增长9%;第一产业增加值完成150.3亿元,按可比价增长3.2%;农民人均纯收入实现16476元,同比增长11.8%[1],扣除物价因素实际增长8.2%;20%低收入组农民人均纯收入实现7019元,增长14.3%;农村固定资产投资完成609.8亿,增长36.5%;第一产业完成投资145.4亿元,增长2.1倍。

一农业农村经济运行情况和特点(一)都市型现代农业生产总体平稳,结构进一步调整2012年,都市型现代农业在转方式、调结构中,功能深度拓展,生产功能更趋稳固,生活功能日益显著,生态功能明显增强。

“菜篮子”工程稳步推进。

全市新建设施农业2.5万多亩、露地菜田1万多亩,全年新增基本菜田3.6万亩,超额完成年初计划任务。

新建工厂化“菜篮子”生产基地11个。

“菜篮子”标准化继续深入推进,新建60个标准化畜禽养殖基地。

农产品质量安全水平继续稳步提升,“三品”认证产品新增250个,总量达到4520个,“三品”认证农产品比重将近40%。

农业区域合作深入开展,新建外埠蔬菜基地4万亩。

市民“菜篮子”供应保障更加有力。

设施农业生产规模稳步扩大。

规模和效益显著提升,“两个快于”的趋势更加显著。

一是温室面积增长明显快于设施农业整体,结构进一步优化。

全市实际利用设施面积达到28.6万亩,增长2.4%;其中,温室面积增长6.5%,达到14.5万亩,占实施农业比例首次过半。

![北京市人民政府关于促进设施农业发展的意见-京政发[2008]30号](https://uimg.taocdn.com/4f68e02e11661ed9ad51f01dc281e53a5802510f.webp)

北京市人民政府关于促进设施农业发展的意见正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 北京市人民政府关于促进设施农业发展的意见(京政发〔2008〕30号)各区、县人民政府,市政府各委、办、局,各市属机构:设施农业是通过综合应用现代工程技术、生物技术和信息技术,按照动植物生长发育的要求控制生产环境,从而提高农产品产量和质量的现代农业。

发展设施农业可以有效提高农业水利化、机械化和信息化水平,提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率,提高农业素质、效益和竞争力,对保障农产品供给、增加农民收入、促进可持续发展具有重要作用。

为充分发挥设施农业在推进本市都市型现代农业建设中的作用,加快“菜篮子”工程建设,现就促进设施农业发展提出如下意见:一、发展思路、基本原则和建设目标(一)发展思路。

深入贯彻落实科学发展观,以市场需求为导向,以“两区两带多群落”为重点,结合“菜篮子”工程建设,发挥政策引导作用,强化生产标准,优化设施结构,完善配套技术,提高装备水平,充分挖潜,扩大规模,积极引导设施农业加快发展,增强抵御自然和市场风险的能力,促进农业生产稳定发展、效益稳步提高。

(二)基本原则。

1.政策引导,规划先行。

按照农业发展布局、区域功能定位,制定发展设施农业相关政策。

2.市场导向,农民主体。

发展设施农业以市场需求为导向,因地制宜,突出农民生产经营和市场主体地位,充分调动农民的积极性。

3.分级负责,积极推进。

市有关部门要按照“部门联动、政策集成、资金聚焦、资源整合”的工作机制,重点在规划、土地、基础设施配套和技术、市场服务等方面加大对设施农业的扶持力度。

各相关区县政府是设施农业的组织实施主体,对本地区设施农业的发展负主责。

都市现代农业的源起、现状与发展方向作者:蔡海龙来源:《人民论坛》2024年第04期【关键词】都市现代农业城乡融合发展现代农业【中图分类号】F327 【文献标识码】A都市农业于20世纪90年代在我国出现,经历了从传统农业向城郊型农业,再向多功能都市现代农业的转变。

近年来,资本、技术下乡,入局农业,都市现代农业作为一种打破城乡二元结构的业态,备受社会各界关注。

正确认识都市现代农业,理解其发展背后的历史过程、理论逻辑和发展现状,进行合理的规划引导是当务之急。

本文在梳理都市现代农业发展源起的基础上,对其发展现状进行分类研究,并针对其当下面临的问题挑战,提出应对之策。

都市农业是伴随城市化和工业化进程逐渐发展起来的产物,率先在国外诞生。

都市农业在欧洲、美国、日本、韩国等发达经济体中发展较为成熟,并呈现不同的特点。

其中,欧洲是都市农业的发源地,20世纪初德国的市民农园,是都市农业的早期雏形,法国、英国、荷兰等国家为解决城市化中的一系列问题,也相继发展了形式多样的都市农业,其共同点是强调休闲绿色、市民参与、合作经济,并有完善的配套制度与高额补贴。

与欧洲不同,美国的都市农业偏重生产功能,20世纪50-60年代,美国在迅猛发展的城市化下,逐步建立以大都市为中心、大型家庭农场为主体,高度专业化和机械化的现代农业,把控国际农业产业链,实现出口创汇。

后推十年,日本、韩国为解决快速城市化中农业生产萎缩、农村凋敝等问题,推行小规模农户+社会化生产组织的模式,发展出观光农业、市民农园、社区支持农业等多样化的都市农业形态,用2%的都市农地创造了8%的农业产值,力图兼顾生产和休闲功能。

我国都市农业出现于20世纪90年代,1994年上海先行实践,引进国际经验,并将发展都市型农业写入“九五”规划中,深圳、北京、苏州、武汉等地随后陆续推进。

2012年出台《农业部办公厅关于加快发展都市现代农业的意见》,都市现代农业首次进入国家文件。

2016年国务院印发的《全国农业现代化规划(2016—2020年)》中提到,“稳定大中城市郊区蔬菜保有面积,确保一定的自给率”。

都市型现代农业发展规划引言都市型现代农业是指在城市地区运营的一种现代农业模式,它利用先进的科技手段和现代化的管理方法,将农业生产与城市生活紧密结合,为城市居民提供高质量的农产品。

本文将提出一份都市型现代农业发展规划,旨在推动农业的现代化,并实现农业与城市发展的互利共赢。

1.提供优质的农产品:通过引入现代化农业技术和管理手段,提高农产品的质量和产量。

2.增加就业机会:发展都市型现代农业可以为城市居民提供更多的就业机会。

3.促进经济发展:发展农业可以促进农村经济的发展,增加农民收入。

4.实现可持续发展:借助科技手段和环境友好的农业方法,保护生态环境,实现农业可持续发展。

1. 引入现代农业技术•推广智慧农业:利用物联网、大数据和等技术,实现农业的精准化管理和自动化生产。

•推广温室种植技术:在城市周边建设现代化的温室大棚,实现全年种植、无季节限制,提高产量和质量。

•推广水培技术:利用水培技术进行蔬菜种植,降低用水量,提高产量和品质。

•推广农业机械化:引进先进的农业机械设备,提高作业效率,降低人工成本。

2. 发展农产品加工业•建设现代化的农产品加工厂:利用先进的加工设备和技术,对农产品进行加工和包装,提高附加值。

•推动农产品品牌建设:注重农产品的品牌建设,提高产品的知名度和竞争力。

•发展农产品电商平台:建设农产品电商平台,打通农产品生产、销售和消费的链条,提升农产品的销售渠道和市场份额。

3. 加强农业环境保护•推广有机农业:鼓励农民采用有机农业技术,减少化肥和农药的使用量,提高农产品的品质和安全性。

•加强农田水土保持:建设农田防护林、水土保持设施,防止水土流失,保护农田生态环境。

•促进农业资源循环利用:提倡农业废弃物的资源化利用,减少农业对环境的污染。

4. 政策支持和资金投入•制定相关政策:制定相关政策,鼓励和支持都市型现代农业的发展,提供政策保障和优惠政策。

•加大资金投入:增加对都市型现代农业的资金投入,支持农业科技研发和农业基础设施建设。

中共北京市委、北京市人民政府关于印发《北京率先基本实现农业农村现代化行动方案》的通知文章属性•【制定机关】中共北京市委员会,北京市人民政府•【公布日期】2022.04.23•【字号】•【施行日期】2022.04.23•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】农业管理综合规定正文中共北京市委、北京市人民政府关于印发《北京率先基本实现农业农村现代化行动方案》的通知各区委、区政府,市委各部委办,市各国家机关,各国有企业,各人民团体,各高等院校:现将《北京率先基本实现农业农村现代化行动方案》印发给你们,请结合实际认真贯彻落实。

中共北京市委北京市人民政府2022年4月23日北京率先基本实现农业农村现代化行动方案北京市第十二次党代会以来,本市全面实施乡村振兴战略,不断深化农村改革,如期完成农业“调转节”任务、美丽乡村建设三年行动计划、低收入帮扶等“三农”重点任务,推进农业农村现代化建设取得新进展,为建设国际一流的和谐宜居之都提供了重要支撑。

迈上实现第二个百年奋斗目标的新征程,实现社会主义现代化,最艰巨最繁重的任务依然在农村,最广泛最深厚的基础依然在农村。

为举全市之力推进北京率先基本实现农业农村现代化,制定本方案。

一、指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,按照《北京城市总体规划(2016年—2035年)》要求,立足首都城市战略定位,坚持以首都发展为统领,以大城市带动大京郊、大京郊服务大城市为发展方略,以推动高质量发展为主题,以“保供固安全、振兴畅循环”为工作定位,坚持城市现代化与农业农村现代化一同谋划、一并实施,坚持农业现代化与农村现代化一体设计、一并推进,全面实施乡村振兴战略,促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足,形成率先基本实现农业农村现代化的首都样板和首善示范。

二、基本原则——坚持农业农村优先发展。

北京市土地资源变化与持续都市型现代农业发展赵同科,北京市农林科学院植物营养与资源研究所摘要:本文总结了北京市土地利用变化特征、北京市农业发展现状、存在问题及对北京市可持续都市型现代农业发展的影响。

随着北京市经济的发展,人口的增加,北京城市用地的增加,北京市耕地资源持续下降;随着北京市农业结构和功能的调整,发展都市型现代农业,发挥农业多功能性,成为北京促进城乡融合和北京市经济持续发展的重要保证。

北京地处华北平原向西北黄土高原、内蒙古高原的过渡地带,西部和北部系太行山脉和燕山山脉,四周与河北省、天津市相邻。

东西宽160公里、南北长170公里左右,全市总土地面积16422.78平方公里(折合2463.42万亩)占全国总土地面积的0.17%。

全市辖16区和2个县。

北京地貌类型多样,可分为山地和平原两种类型;山地面积占62%,分布于西北部,平原面积占38%,集中分布于中部和东南部。

随着北京市社会经济的快速发展,人口的增加及人民生活条件的改善,产业结构的调整,城市化进程的加快,城区面积逐渐扩大,土地资源利用强度增加,大量耕地转为各类建设用地,导致耕地资源急剧下降,特别是二十世纪八十年代以后。

土地资源作为生态环境系统有机组成部分,开发利用不仅会带来巨大的物质利益,也会对生态环境产生极为重要的影响。

二元化城乡发展模式成为北京市经济持续发展的不利因素,随着北京市耕地面积的下降,发展经济效益和生态环境效益兼顾的都市型现代农业成为推动北京市经济持续发展,建设“宜居城市”的主要推动力。

本文对北京市建国以来土地资源变化情况、北京市农业发展现状、存在问题及对北京都市型生态农业发展的影响作了总结,为北京都市型现代农业的健康发展,推进城乡一体化进程提供借鉴。

1.北京市土地资源变化特征1.1. 北京市土地资源的变化解放后,全市土地面积经过了五次调整:1949年第一次划入长辛店、丰台、门头沟、南苑等地区,土地面积增至1255km2,增加人口21.5万;1952年第二次划入宛平县全县和房山良乡部分地区,土地面积增至3216km2,增加人口13.1 万;1956年第三次划入昌平全县和通县所属七个乡,土地面积增至4822km2;1958年3月第四次划入通县、顺义、大兴、房山、良乡五个县和通洲市,10月划入怀柔、密云、延庆和平谷四个县,土地面积增至16807.08km2,增加人口217.9万人;1961年第五次划入首钢所属铅铁矿,当年增加人口0.9万人。

北京休闲农业发展现状特征及对策建议向雁;屈宝香;侯艳林【摘要】[目的]休闲农业是北京旅游市场新的经济增长点,其可持续发展对"十三五"时期北京都市型现代农业健康发展具有重要意义.通过分析北京休闲农业的发展特征并提出针对性建议,以期为促进北京市城乡交流、实现农民增收提供理论依据.[方法]文章主要对2006~2015年北京农业观光园、民俗旅游等2种主要休闲业态的总体现状、经营主体数量、从业人数、经营收入、接待人次等的时空演化开展定量分析.基于分析结果提出以市场为导向,加快转型升级;加强生态资源保护性开发;加紧文化创意元素融合;加速"互联网+休闲农业"布局等休闲农业未来发展的建议.[结果]北京的休闲农业呈现四大特征:(1)农业观光园的"产品消费外扩与食宿消费内聚"趋势并存,合力影响北京农业观光园时空演化进程;(2)民俗旅游呈现以"空心化、亲自然"为特征的持续性远郊热,生态涵养发展区民俗旅游发展持续巩固;(3)休闲农业市场邻近性的优势渐弱,休闲农业总体呈向外部扩散趋势;(4)休闲农业对自然旅游资源的依附性趋强,旅游自然资源富集区休闲农业发展优势明显.[结论]北京部分农业观光园出现增速放缓,收入大幅下降的局面,农业观光园转型发展需求迫切;北京近10年民俗旅游收入和接待人次实现较大幅度增长,但民俗旅游经营户的经营收入、人均消费水平仍相对较低,需对民俗旅游的经营水平和盈利能力作进一步提升.%As an important part of modern agriculture in Beijing, Leisure agriculture has become an important way of promoting urban and rural communication and increasing farmers′ income.The healthy and orderly d evelopment of Leisure agriculture is of great significance to guarantee the sustainable development of urban modern agriculture in Beijing during "the 13th Five-Year" period.Two major leisure activities, i.e.agricultural tourism park andfolk tourism in Beijing, were analyzed in this paper.Based on the quantitative analysis of the spatial and temporal evolution of the two major leisure activities, using the data of overall situation, the number of business entities, the number of employees, operating income and tourist reception numbers from 2006 to 2015, this paper analyzed the four characteristics of Beijing′s leisure agriculture.Firstly, product consumption and accommodation consumption together influenced the spatial and temporal evolution process of Beijing agricultural tourismpark.Secondly,folk tourism presented the characteristics of "away from the center, close to nature ", and the development of folk tourism continued to be consolidated in Ecological Conservation DevelopmentZone.Thirdly,leisure agriculture had the general trend of external diffusion.Finally,leisure agriculture depended on natural tourism resources, and the area of abundant natural resources had obvious advantages.Based on the current situation and characteristics of the development of leisure agriculture in Beijing, it put forward four suggestions to further improve leisure agriculture in Beijing: speeding up the market-oriented transformation and upgrading;accelerating the layout of "Internet + leisure agriculture";strengthening the development of ecological resources protection;and promoting the integration of culture creativity elements.【期刊名称】《中国农业资源与区划》【年(卷),期】2017(038)004【总页数】9页(P214-222)【关键词】休闲农业;特征;对策建议;北京市【作者】向雁;屈宝香;侯艳林【作者单位】中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,北京 100081;中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,北京 100081;中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,北京 100081【正文语种】中文【中图分类】F323.4休闲农业是指在农村范围内,利用农业自然环境、田园景观、农业生产、农业经营、农业设施、农耕文化、农家生活等旅游资源,通过科学规划和开发设计,为游客提供观光、休闲、度假、体验、娱乐、健身等多项需求的旅游经营活动[1]。

北京市都市型现代农业发展模式研究作者:王丽丽张菲耿振花来源:《大经贸》2018年第10期【摘要】 2004年北京市开始确定都市型现代农业的发展定位,经过多年的探索和实践,北京充分利用首都优势发展现代农业,目前北京市已经构建了比较完善的现代农业发展格局。

本文将北京都市型现代农业的发展模式分为设施农业、休闲观光农业、种业生产、生态农业、循环农业、低碳农业、节水农业等。

通过研究分析,认为北京市都市型现代农业发展态势良好,在农业增收和结构调整方面成效显著,对其他地区的农业结构调整提供方向。

【关键词】北京市现代农业发展模式对策建议从20世纪90年代初期,北京都市型现代农业开始发展,到2004年北京市正式確定“北京都市型现代农业”是北京市农业的发展定位。

经过多年实践,在资源空间条件极为有限的情况下,探索出了都市型现代农业发展的新路,构建了比较完善的都市型现代农业发展格局。

进入新时期以来,北京都市型现代农业充分发挥北京的科技优势、信息优势、人才优势、资本优势、文化优势以及市场优势,已逐步发展为经营形态高级化和模式形态多样化的都市型现代农业,其发展模式对其他城市农业发展具有重要借鉴意义。

本文在已有文献研究的基础上,结合都市型现代农业的发展历程,对北京都市型现代农业现有的发展模式进行了总结。

1 北京市都市型现代农业发展现状2004年,随着北京市政府出台的“221行动计划”,提出要以市场带动现代农业之后,北京市又出台了《北京市农村工作委员会关于加快都市型现代农业的指导意见》,《北京市新农村建设“十一五”规划》等,明确指明北京农业应朝着生产、生态、生活多种功能发展,从而进一步促进了北京都市现代农业的成熟发展。

经过十几年的探索和研究,北京市都市型现代农业的建设已经取得了显著成效,农业产值稳步上升,农业结构进一步优化。

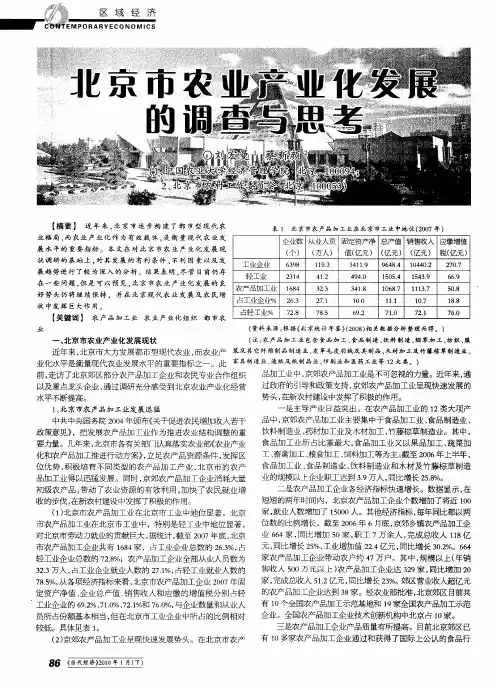

2016年北京市农作物播种面积达到15.1万公顷,农林牧渔业的生产总值达到338.1亿元(如表1.1所示);从农村居民生活水平来看,2016年北京市农村居民人均可支配收入达到22310元,较2004年(7172.1元)增加221.07%,可见北京市的都市型现代农业在发挥传统农业功能上的效果只增不减。

到目前为止,北京都市型农业重点表现在籽种农业、观光农业、设施农业等方面。

2016年,北京市种业生产收入达到13.99亿元;设施农业播种面积达到37666公顷,包括温室、大棚、中小棚等多种类型,设施农业收入达到54.37亿元,也成为农民增收的支柱产业;北京市休闲观光农业发展迅速,全市农业观光园的数量不断在增加,民宿旅游户达到8000多户,全年接待人数超过2000多万人次,2016年,农业观光类经营总收入达到27.98亿元,民俗旅游收入14.35亿元。

此外,北京市都市型现代农业的社会功能、生态功能、文化功能越来越凸显着重要作用,成为提升区域农业竞争力的核心。

整体来说,北京市都市型现代农业取得了巨大的进展。

2 北京市都市型现代农业发展模式北京都市型现代农业是农业与其他产业融合的体现,对于其类型的区分,在文献研究的基础上,结合北京市都市型现代农业发展历程,总结出现阶段北京都市型现代农业的发展模式可分为以下几类:2.1 设施农业设施农业是以工厂化生产方式,建造人工设施,改变气候条件,使作物实现错季或反季节生产,达到农作物均衡生产的目的。

北京市设施农业开始于20世纪80年代,发展初期重点是建设以喷灌为核心的节水灌溉系统,在政策的带动下,设施农业蓬勃发展,成为北京都市型现代农业的主要部分。

从生产规模看,截止2016年,北京市设施农业播种面积达到37666公顷,较2005年增长约167.69%,设施农业播种面积占农作物播种面积的比重也连年增加,2005年仅为5.08%,2016年增加到24.97%;设施农业的生产类型主要有温室、大棚及中小棚,目前北京设施农业以温室种植为主,温室播种面积占比50%以上,2016年设施农业温室播种面积21195公顷,占设施农业播种面积的56.27%;从种植结构看,北京市设施农业以蔬菜生产为主,2016年蔬菜播种面积达到31634公顷,占设施农业总播种面积的83.99%;从经济效益看,2016年设施农业收入为54.37亿元,占北京市农林牧渔业总产值的16.08%。

2005-2015年间,设施农业总收入水平一直在其他三种农业收入之上(图2.1),这说明设施农业在促进农民增收方面贡献较大。

2.2 休闲观光农业休闲观光农业是将农业和旅游业相结合,不同地区依据自身所处的独特地理位置体现不同特点的农业发展模式。

北京的休闲观光农业大致包括观光农业园、休闲农场、采摘园、民俗观光园(村)、农家乐等。

在农业生产的基础上,大致满足了人们休闲、观光、度假的生活功能。

从其分布来看,各县、区的休闲观光型现代化农业分布不均,主要分布在北京西北和西南部的中远郊区、远郊区,且在著名景区边缘附近。

尤其近年来,休闲观光农业发展迅猛,整体规模不断扩大。

2005年到2016年,北京市全市农业观光园个数保持平稳,大致在1300个左右,2016年全市农业观光园达到1258个;就观光园接待人次而言,除2014、2015年小幅下降外,其他年份都平稳增加,2016全年接待2250.5万人次,比2005年增长152.16%(如图2.2)。

此外,从2005年到2016年,北京市全市民俗户个数基本稳定,2016年全市共有9026个民俗户;民俗村的接待人次也平稳增长,到2016年,民俗户全年接待人次已达2297.4万人次。

从农业收入来看,2016年,北京市农业观光类经营收入为27.98亿元,比2005年增长了255.08%;民俗旅游收入达到14.35亿元,比2005年的3.14亿元,增长了357.01%(如图2.3)。

因此,休闲农业给农民带来了巨大收益,成为农民增收的重要渠道。

2.3 种业生产种业(种植业)是农业的重要基础,农业生产最直接的成果就是农产品,都市型现代农业同样如此。

据统计2016年北京都市型现代农业种业收入达到14亿元,比2015年增长10.5%。

2016年,全市继续推进农业转型升级,传统农业规模收缩,都市型农业稳步增长。

粮食作物播种面积131万亩,比上年减少25.7万亩,同比下降16.4%。

全年粮食产量87.3公顷,蔬菜产量183.6万吨,分别比2015年下降14.3%、10.5%。

养殖业规模继续缩减,生猪出栏数、牛奶产量以及禽蛋产量分别同比下降3.2%、20.1%、6.4%。

2.4 生态农业生态农业是在经济和环境协调发展的原则下,总结吸收以往的成功经验,以生态学、经济学理论为依据,运用现代科技成果和管理手段,在特定区域内使经济、社会、生态效益相统一。

近年来,北京市大力开展水源地保护、水土保持、湿地恢复、造林绿化,生态环境持续改善。

据统计,2016年,北京都市型现代农业生态服务价值年值为3531亿元,比上年增加6.8%;贴现值为10565亿元,比2015年增长3.2%,农业生态服务价值大幅提升,为建设国际一流和谐宜居之都构筑起一道生态屏障。

同时,从2014年,北京市启动新一轮生态农业建设,2017年初,北京市已建成生态农业园70家,且计划到“十三五”末期建成规模达到200家。

2.5 循环农业“循环农业是一种以资源的高效利用和循环利用为核心,以“减量化、再利用、再循环”为原则,以低消耗、低排放、高效率为基本特征的农业发展模式。

”发端于20世纪末的循环农业,京郊各区县历经十多年的尝试与探索,产生多种多样的循环农业发展方式。

按照区域、资源、环境、产业等特点,进行综合分类,凝练出具有北京特色的都市型现代循环农业发展模式:生态产业园模式、环保型养殖模式、废弃物再生综合利用模式、三产融合产业化经营模式、多层面循环经营模式和能源驱动模式等。

北京都市型循环农业在发展过程中探索出留民营、蟹岛、德青源等一系列循环农业模式,有力推动了循环农业的发展。

北京市在着力发展循环农业时,于2006年到2012年北京市实施“三起来工程”,之后,北京市还推广了废弃物循环利用技术。

据统计,2015年,全市农作物秸秆综合利用率达到了97.7%,畜禽粪便肥料化利用率达到了70%,平均回田率达到85%。

[1]2.6 低碳农业低碳农业是生态农业、绿色农业、有机农业的进一步发展,它不仅提倡少用化肥农药、进行高效的农业生产,而且生产绿色农产品。

北京市发展低碳农业是在应对未来农业的巨大挑战、实现农业可持续发展的一项重要的举措。

因为实施都市型低碳农业,“十一五”期间及“十二五”期间十年間,万元地区生产总值能耗累积下降57.93%。

2016年北京市能源消耗量为6961.7万吨标煤,比2006年的5399.3增加了28.9%。

第一产业能源消耗量占比从2006年的占比1.69%降低到2016年1.15%。

同时,北京市推广了测土配方施肥技术和绿色防控技术。

“十二五”期间,全市共推广测土配方肥59.37万吨,推广面积1219万亩次,化肥用量降幅达到18.2%;全市绿色防控面积从46.75万亩,增加到113.6万亩,化学农药用量的下降比例达到34.6%。

2.7 节水农业为缓解水资源短缺,北京市研发推广了农业综合节水技术,并且发展迅速。

尽管近年来北京农业用水持续逐渐下降,但节水灌溉面积比重、灌溉用水利用率以及水分的生产效率逐年提升,在全国处于领先地位。

截止到2015年,全市九成农田实现了节水灌溉,农业灌溉水利用系数由2001年的0.56,提高到目前的0.705。

农业用水占全市总用水量的比重由2005年的38.3%下降到了2016年的15.46%。

同时,北京市节水农业大力推广应用高效节水设施和农艺节水技术,重点开展旱作农业、水肥一体化和雨养作物推广等农艺节水技术,建立了30个粮食和78个蔬菜瓜果高效节水示范区,示范推广微灌施肥技术模式和覆膜沟灌施肥技术2万亩。

2016年,北京“十三五”规划提出,全面落实北京农业“调转节”实施意见,发展高效节水农业,在250万亩农业生产空间内,实现高效节水设施和农用机井计量设施全覆盖。

2.8 其他模式除上述发展模式外,北京都市型现代农业还包括科技农业、创意农业、以及会展农业。

北京市农产品加工业是北京市都市型现代农业的重要组成部分,是三次产业融合的载体,是保障城市菜篮子供应的基础性产业。

近年来,随着北京都市型现代农业的发展,北京市农产品加工业发展迅速,2016年,北京市规模以上。

农产品加工企业318家,其中农副食品加工企业 133家,食品制造企业 124家,其他涉及饮料生产的企业有 42家。

全市农产品加工企业共完成直接出口销售收入约为23.52亿元,其中食品制造企业出口13.3亿元,农副食品加工企业出口 6.4亿元。

十三五时期,北京市还将发展一批农业产业化示范基地,增强集聚效应,培育安全优质的农产品品牌,带动农业,促进农民增收。