紫砂艺术对茶文化影响

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:4

论紫砂壶“银杏”的自然之美和文化内蕴

紫砂壶是中国传统茶文化的代表之一,在中国有着悠久的历史和丰富的文化内蕴。

其中,“银杏”紫砂壶是一种非常常见的砂壶,它的自然之美和文化内蕴在茶文化中发挥着重要的作用。

“银杏”紫砂壶以银杏叶为图案,整个壶身呈现出一种细腻、自然的质感,让人仿佛置身于森林之中。

银杏叶是中药学中的一味药材,具有清热解毒、生津止渴、润肺止咳等功效,而银杏叶在茶文化中也有着类似的作用。

茶叶在泡制的过程中,会释放出许多有益成分,如咖啡因、茶多酚等,这些成分可以帮助人们提神醒脑、舒缓情绪、促进代谢等。

而银杏叶所蕴含的营养成分,可以为茶叶的功效加持,让饮茶更为健康。

除了自然之美外,银杏紫砂壶还蕴含着丰富的文化内蕴。

中国传统文化中,银杏叶常被视为“长寿之草”,它生命力旺盛,可以历经千年的风雨依旧茁壮成长,象征着长久、健康、生命和希望。

在茶文化中,银杏紫砂壶不仅展现了这种寓意,也呼应了茶道中注重自然,注重生命和谐的理念。

茶道注重茶叶和器具的和谐,银杏紫砂壶恰好通过壶身图案的自然之美,传递了这种和谐之美。

零基础学茶道——紫砂壶的发展史“⼈间珠宝何⾜取,岂如阳羡⼀丸泥。

”缘起紫砂壶伴随茶⽂化⽽诞⽣,⼀经出现便颠覆了⼈们对茶,对茶具的认知,获得了⽂⼈雅⼠、爱茶⼈⼠的钟爱。

随着紫砂壶⽽出现的紫砂壶⽂化,也成为我国民族⽂化的重要组成部分。

如今,紫砂壶的市场更为⼴阔,结合了传统与创新,紫砂壶种类丰富、⼯艺精美,享誉国内外。

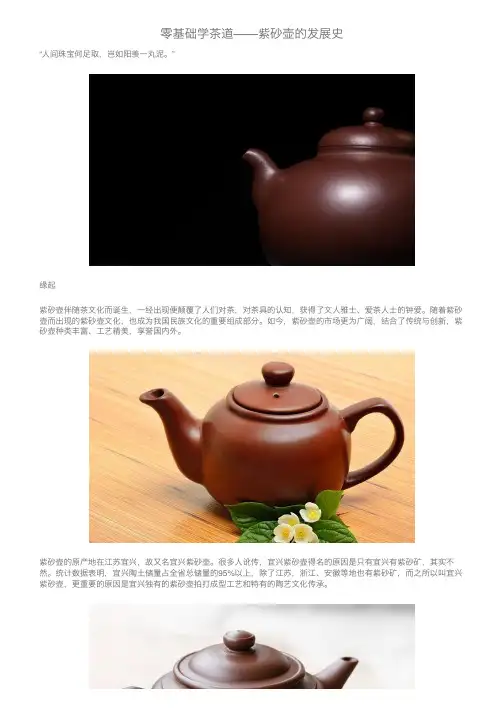

紫砂壶的原产地在江苏宜兴,故⼜名宜兴紫砂壶。

很多⼈讹传,宜兴紫砂壶得名的原因是只有宜兴有紫砂矿,其实不然。

统计数据表明,宜兴陶⼟储量占全省总储量的95%以上,除了江苏,浙江、安徽等地也有紫砂矿,⽽之所以叫宜兴紫砂壶,更重要的原因是宜兴独有的紫砂壶拍打成型⼯艺和特有的陶艺⽂化传承。

中国宜兴位于江苏省南部,太湖西岸。

那⾥风景秀丽,被称为“陶的古都,洞的世界,茶的绿洲,⽵的海洋”,紫砂壶这个特有的⽂化符号更为宜兴增添了许多⼈⽂情怀。

宜兴市是紫砂壶的发源地,古时已经有陶艺传承下来的先进制陶⼯艺,加上得天独厚的地理环境带来的优质紫砂⼟壤,使得宜兴市孕育紫砂壶的先天条件⼗分优越。

再加上烹茶⽅式的发展变化,从早先的煮茶法到点茶法等。

到明清以后,直接以冲泡为主,壶才成为重要茶具。

宜兴紫砂壶泡茶时,保留了茶汤的⾹⽓,长时间保持了茶汤中的⾊、⾹、味。

紫砂壶经过茶⽔泡过、在⼿中摩挲把玩之后,会渐渐变为古⽟⾊,经久耐⽤,美观⼤⽅,因⽽受到爱茶者的青睐。

紫砂壶起源何时,到⽬前还存在争议,到底始于哪个朝代,众⼈说法不⼀。

其中不乏有⼈⽤“紫砂器”的起源来指代紫砂壶的起源。

紫砂器指⽤紫砂泥矿⼟制作的器具:花盆、茶叶罐、茶壶、雕塑等。

⽽紫砂壶专指⽤紫砂泥矿⼟制作的饮茶壶的起源。

紫砂器指⽤紫砂泥矿⼟制作的器具:花盆、茶叶罐、茶壶、雕塑等。

⽽紫砂壶专指⽤紫砂泥矿⼟制作的饮茶之⽤的壶型紫砂器。

因此,紫砂壶应属于紫砂器的范畴,两者之间并不能画上等号。

⽂献记载:北宋诗⼈梅尧⾂《依韵和杜相公谢蔡君谟寄茶》中的“⼩⽯冷泉留早味,紫泥新品泛春华”以及北宋欧阳修《和梅公仪尝茶》中的“喜共紫瓯吟且酌,羡君潇洒有余清”等,其中“紫泥新品”与“紫瓯”证实并⾮后来意义的紫砂壶。

赞美做紫砂壶手艺人的句子紫砂壶是中国传统文化中的重要组成部分,它不仅是茶文化的代表,也是陶瓷文化的代表,更是中国传统工艺的代表。

在制作紫砂壶的过程中,手艺人需要经过多年的学习和实践才能掌握这门技艺。

以下是对做紫砂壶手艺人的赞美句子:1. 做紫砂壶的手艺人,是中国传统工艺的守护者,他们将传统工艺发扬光大,让它得以传承。

2. 紫砂壶是中国传统文化中的一颗璀璨明珠,而做紫砂壶的手艺人,则是这颗明珠的守护者。

3. 做紫砂壶的手艺人,需要对陶瓷文化、茶文化、历史文化等多方面有着深入的了解,这是对传统文化的一种尊重和传承。

4. 做紫砂壶的手艺人,需要具备精湛的技艺和细致的耐心,只有这样才能制作出精美的紫砂壶。

5. 做紫砂壶的手艺人,是一位艺术家,他们的作品不仅是实用的,更是一种艺术品,是对美的追求和创造力的体现。

6. 做紫砂壶的手艺人,需要对材料、器型、造型、纹饰等方面有着深入的研究,只有这样才能制作出符合人们需求的紫砂壶。

7. 做紫砂壶的手艺人,是一位传奇人物,他们通过自己的努力和创造,让中国传统工艺得以传承和发扬光大。

8. 做紫砂壶的手艺人,是一位有着高尚情操和精湛技艺的艺术家,他们的作品不仅仅是一件陶瓷制品,更是一种文化的传承和创新。

9. 做紫砂壶的手艺人,是一位有着坚韧毅力和不懈追求的人,他们通过多年的实践和学习,才能制作出精美的紫砂壶。

10. 做紫砂壶的手艺人,将传统工艺与现代设计相结合,创造出了更具有时代感和美感的紫砂壶,让传统工艺得以与时俱进。

总之,做紫砂壶的手艺人是中国传统工艺的守护者和传承人,他们通过自己的努力和创造,让这门传统工艺得以发扬光大,成为中国文化的重要组成部分。

我们应该尊重并赞美他们的努力和成果,同时也应该更多地支持和传承这门传统工艺。

文化心旅非物质文化遗产中传统手工艺的传承与创新——以宜兴紫砂为例■ 吴 婧 苏州科技大学艺术学院〔摘 要〕对非物质文化遗产下宜兴紫砂传统手工艺发展历史和艺术特性进行分析,了解传承和研究过程中出现的问题,提倡通过走进校园、打造IP形象、开发文化创意产品、数字化技术体验等方式对宜兴紫砂进行创新研究。

〔关键词〕非物质文化遗产;手工艺;宜兴紫砂;传承一、宜兴紫砂传统手工艺概述非物质文化遗产中的宜兴紫砂,以古朴、典雅,气韵生动的造型和工艺,几百年来蜚声海内外,被世人所推崇。

宜兴的紫砂工艺除了历史悠久,历代传世佳作更体现了紫砂工艺的特殊艺术特色,其造型设计千姿百态、方非一式、圆不一相。

1.紫砂的发展历史 “余从祖拳石公读书南山,携一童子名供春,见土人以泥为缸,即澄其泥以为壶,极古秀可爱,所谓供春壶也”,①紫砂起源于明德年间,是中国特有陶土制品,它出土于江苏宜兴丁蜀镇,宜兴紫砂壶便是它的典型代表。

它的创始人是明德年间著名的制壶大师——供春。

紫砂的原料是紫砂泥,这是一种介于陶和瓷之间的矿物质。

它既有很强的气密性,又有很好的透气性,质地光滑,实用的同时也是艺术的化身。

宜兴紫砂壶造型独特、线条流畅、手工精细,很多大师为之着迷。

2.宜兴紫砂的艺术特色 过去几十年中,紫砂文化得到大发展大繁荣,已成为一种文化产业。

近几年,紫砂市场几乎一直在透支紫砂工艺与艺术本身的积累。

宜兴紫砂有很多的艺术特性:一是紫砂壶的材质是从砂中提炼出的一种陶,用紫砂壶泡的茶香气四溢,还可以吸收茶汁;二是紫砂壶便于洗涤,用滚烫的热水泡两三遍后便可冲洗干净;三是紫砂壶耐热性强 ,它不会因冷热变化太快而导致爆裂;四是紫砂壶可塑性极强,在大师们的制作工艺中,比一般的陶和瓷的可塑性都要好;五是紫砂壶在成型后,不需要施釉,匠心独运,妙不可思。

六是最为人津津乐道的特点:其颗粒结构材质的“透气不渗水”,经久泡茶后,其茶香余味会逐渐渗入壶体中,哪怕注入清水,壶内也会散发出淡淡的茶味和余香。

中国紫砂壶的文化历史背景紫砂茶具起始于宋,盛于明清,流传至今。

在明代中叶以后,逐渐形成了集造型、诗词、书法、绘画、篆刻、雕塑于一体的紫砂艺术。

明清两代,宜兴紫砂艺术突飞猛进地发展起来。

名手所作紫砂壶造型精美,色泽古朴,光彩夺目,成为艺术作品到了清代,紫砂艺术进入了鼎盛时期。

砂艺高手辈出,紫砂器也不断推陈出新。

清初康熙开始,紫砂壶引起了宫廷的高度重视,开始由宜兴制作紫砂壶胎,进呈后由宫廷造办处艺匠们画上珐琅彩烧制或制成的珍贵的雕漆名壶。

乾隆晚期到嘉、道年间,宜兴紫砂又步入了一个新的阶段。

紫砂茶具式样繁多,所谓“方非一式,圆不一相”。

在紫砂壶上雕刻花鸟、山水和各体书法,始自晚明而盛于清嘉庆以后,并逐渐成为紫砂工艺中所独具的艺术装饰。

到了咸丰、光绪末期,紫砂艺术没有什么发展,此时的名匠有黄玉麟、邵大享。

黄玉麟的作品有明代纯朴清雅之风格。

在稍后的20世纪初叶,由于中国资产阶级蓬勃兴起,商业的逐渐发展,宜兴紫砂自营的小作坊如雨后春笋般迅速发展起来,诞生了一些制壶名家,其中又以冯桂珍、俞国良、吴云根、裴石民、顾景舟、王寅春、程寿珍、朱可心、蒋蓉等人最为著名。

近年来,紫砂茶具有了更大发展,新品种不断涌现,目前紫砂茶具品种已由原来的四五十种增加到六百多种。

紫砂陶是中国陶瓷中的一支奇葩。

它的历史并不长,但其起源和发展,却与当时的社会经济文化背景有关,也与中国源远流长的茶文化及茶饮方式的演变紧密相连。

宜兴的陶瓷业,上溯新石器时代,已历几千年,为紫砂陶器的发展准备了优厚的条件。

宜兴的紫砂陶器创于北宋,初期制作粗劣,直至明代中期,上层社会的文人墨客盛行饮茶之风,宜兴紫砂才开始盛行。

明代人泡饮讲究"壶小则香不涣散,味不耽搁"。

此时,紫砂器的造型艺术臻于成熟,各种款式层出不穷。

明万历后,到清代乾隆时,宜兴的紫砂业迅速发展至全盛期,并向纵深方向发展。

除大量生产紫砂壶外,紫砂花盆及各种陈设品、文房四宝等,形式纷呈,应有尽有。

CERAMICS SCIENCE & ART084PURPLE CLAY 浮生适意即为乐——浅谈紫砂《浮生适意壶》的造型特征以及文化内涵这款紫砂“浮生适意壶”(见图1)便是属于紫砂中的圆器,俗话说的好,“方匪一式,圆不一相”,每一把紫砂壶都是独一无二的,都有着其各自的风格特色,此壶亦是如此,虽是在传统器型之上进行改造与制作的,但在经典之中也不乏新颖与创意,紫砂艺人以书法陶刻的形式为此壶增添了一份浓郁的人文气息,也为整体造型画上了浓墨重彩的一笔。

在紫砂壶丰富多彩的造型艺术宝库之中,我们最为常见的几种器型当属圆器与方器,在制作的过程之中所采取的是全手工成型的方式,更为突出的是双手的作用,与其它陶瓷制品的制作工艺有着天壤之别,这也是为什么紫砂器型得以千变万化、巧夺天工的原因,这种传统的制作技艺为紫砂艺术创作了丰富多彩的技艺手法,就像紫砂器型中的另一大代表——花器,造型惊艳靓丽、栩栩如生,都是源于紫砂艺人对大自然以及生活日积月累的观察和感悟,从而才能够将十分细腻如丝的情感赋予其中,让人从中体会到一定的人生哲学。

不管是哪一种器型,其中每一处的细节之中都饱含了紫砂艺人真挚的情感以及精致的艺术表达。

在宜兴这座小镇之上,早在五千多年之前便开始了悠久的制陶历史,人们制陶、产陶用于平常的生活用具,而在历史的发展之下,陶器也在不断地发生革新,开始形成了各种各样品类的陶瓷艺术体系,最终孕育出现如今这优秀灿烂的陶瓷文化,正是有了如此优越雄厚的背景与条件,紫砂作为其中的后起之秀才得以飞速发展起来,尤以时大彬为代表的紫砂艺人打造了紫砂全新的成型工艺,促使紫砂得以摆脱粗陶日用器具的身份,一步步向艺术领域方向前进和发展,紫砂艺人作为整个过程的创作者,能够将自我的主观能动性发挥到最大,紫砂也就有了较为广阔的发展空间,从而造就了紫砂艺术现如今的繁荣盛世。

此壶整体造型简约而又大气、稳重而又端庄,全然符合圆器的特征,紫砂艺人又将自身的想法与创意与之相融合,从而打造出这一别具特色的造型特征,通过壶身上的书法陶刻装饰可以看出紫砂艺人所想要传达的思想与情感内涵。

浅谈紫砂壶的文化内涵摘要:说到文人,人们便自然地与琴棋书画联系在一起,的确,文人与琴棋书画有着千丝万缕的联系。

其实,宜兴紫砂壶与文人同样渊源深远,可以这样说,文人在宜兴紫砂壶的发展史上起着举足轻重的作用。

关键词:紫砂壶;紫砂文化;紫砂文人中图分类号:j527 文献标识码:a文章编号:1005-5312(2012)33-0058-01宜兴,地处长江中下游的太湖之滨,依山傍水,物产丰富,成为中国的陶都,绝非偶然,这和它得天独厚的自然条件是分不开的,早在6500年前的新石器时期,这里的先民们就开始懂得制陶。

宜兴的陶瓷产品极为丰富,五朵金花享誉中外,其中最有名的便是紫砂陶。

它不但外形美观,款式多种多样,而且经久耐用,泡出来的茶别有风味,并能长时间保持茶的香味和温度。

因而历来深受文人雅士的喜爱。

远在春秋战国时期,传说范蠡功成名就后便和西施泛舟太湖,来到宜兴隐居,范蠡跟当地人学做陶器,因此我们宜兴人便尊称范蠡为陶朱公,文人自此便与宜兴紫砂结下了不解之缘。

宜兴紫砂文化自闻名以来,已有五百多年的历史,在中华历史上更是一朵独一无二的奇葩。

宜兴地处江南水乡人文荟萃之地,所生产的紫砂器更是充满了丰富的文化气质。

说到文人,人们便自然地与琴棋书画联系在一起,的确,文人与琴棋书画有着千丝万缕的联系。

其实,宜兴紫砂壶与文人同样渊源深远,可以这样说,文人在宜兴紫砂壶的发展史上起着举足轻重的作用。

自古以来,文人学士都属于人数较少的特别阶层,他们拥有丰富的思想文化知识,喜欢通过书画、诗词、文章等艺术形式充分抒发自己的思想感情,其作品具有很强的思想性和很高的艺术层次。

而紫砂壶凭借极为丰富的造型式样,古朴典雅的陶器色泽,典雅恬适的整体风格,与文人们淡泊雅致的审美情趣相得益彰,成为其品茗吟诗,风花雪月时的最佳选择。

一句“小石冷泉留早味,紫泥新品泛春华”的千古绝唱,道出了作为中国特有工艺品紫砂壶的独特魅力。

伴随着源远流长的茶文化史,紫砂壶数来也已有千年历史,凭借着古朴而端庄的壶体造型、典雅而质朴的传统工艺以及多样而传神的表现手法,使得紫砂壶成为极具文化价值的艺术品,傲立于世界陶瓷艺苑之中。

紫砂壶论文题目

1 紫砂壶在明代江南的兴起与传播

2 不同泥料紫砂壶对乌龙茶茶汤品质的影响

3 宜兴紫砂壶造型研究及品牌创新设计推广

4 不同泥料紫砂壶对六大茶类茶汤影响

5 古外销紫砂壶使用情境及造物特征的跨文化研究

6 茶文化在紫砂壶艺术设计中的体现

7 明代时大彬紫砂壶成型工艺的创新和变革

8 两化融合背景下三维打印设计制作紫砂壶的应用研究

9 寒夜客来茶当酒——浅述紫砂壶“客至”中的传统文化元素吴彬

10 论“和”紫砂壶的艺术特征与哲学内涵

11 清中晚期紫砂壶的世俗化装饰艺术

12 论清中晚期宜兴紫砂壶造型的文人化类型及成因

13 紫砂壶窑前刻艺研究

14 清中期紫砂壶艺术与当代紫砂壶艺术审美特征比较研究

15 由《七十三壶图》看清代文人紫砂壶艺发展

16 宜兴紫砂壶花果题材仿生设计探究

17 传统紫砂壶的形态视觉意象研究

18 中国传统文化对紫砂壶设计风格形成的相关性研究

19 论紫砂壶“劲风”的艺术审美和精神蕴含

20 浅析“花开富贵”紫砂壶的民族艺术特色。

浅谈紫砂艺术对茶文化的影响

摘要:没有茶具就不会有茶饮的文化品位,如没有茶具的发展就不会有茶文化的丰富与提高,作为中国茶具的紫砂壶,更在茶文化的发展中,受到世人的珍视与关注。

关键词:紫砂陶;茶文化;文人

中图分类号:j527 文献标识码:a 文章编号:1005-5312(2013)05-0046-01

宜兴的制陶业有着悠久的历史,根据考古对宜兴古窑的发掘证实:早在7000多年前的新石器时代,阳羡人的祖先就能制陶,到了汉代则大量生产日用陶器,发达的陶艺工业标志着历史上宜兴的繁华。

紫砂的原产地为宜兴,紫砂陶是由“宜陶”生出的一枝,是陶业蓬勃发展的历史见证。

茶在中华民族的发展中受到深厚的传统文化的影响,被注入了强烈的民族文化意蕴,在茶的种植、加工、冲泡过程中,凝聚起道德与美学意识,形成一种具有独特的民俗礼仪特征的象征艺术。

茶具——作为茶饮载体,也理所当然地在茶文化的发展与演变中,形成具有影响与推动作用的派生文化。

如果没有茶具就不会有茶饮的文化品位,如没有茶具的发展就不会有茶文化的丰富与提高,作为中国茶具的紫砂壶,更在茶文化的发展中,受到世人的珍视与关注。

中国传统文化对茶饮的渗透,几乎涉及茶文化的各个领域,尤其是各种哲学思想和美学思想的融会,给茶文化注入了蓬勃的生命力。

九流十派,百家争鸣,儒道释三家并存,不但深刻影响了中国

历史的整个进程,也给茶文化的发展起着原动力的影响。

光从陆羽《茶经》汇录的茶史人物来看,也几乎全是儒道释三家的代表人物。

茶文化的柔静思想恰好与推崇中庸沿简、崇尚平朴自然、提倡内敛喜平的时代思潮不谋而合。

表现在对茶器具的追求上,紫砂器的自然古朴形象能够体现时代思潮与茶饮形式的融合。

因此,大量文人参与紫砂器的创作活动,推动了士人的购藏风尚,引导了紫砂技艺在艺术典雅情趣上的丰富与提高。

紫砂壶起始于宋代,盛于明清,经过千百年的风雨、一代代艺人杰作流传至今,又有多少文人雅士留下了咏茶名篇,赞叹紫砂壶的精妙。

砂壶宜茶。

紫砂泥可塑性好,可加工成形状大小各异的不同造型;粘合力强,干燥收缩率小,烧制温度广,变形小,生坯强度大,冷热急变性好;紫砂泥本身无需加配其它原料就能单独制陶。

紫砂壶的口盖能做到配合密缝,精密合理,能减少混有黄曲菌等的空气进入壶内,能较长时间保持住茶叶的色香味,相对延长壶内泡开茶叶变质发馊的时间,这是其它茶具无可媲美的。

经济发展到宋代,在文化的发展与传承上出现了成熟理性与自觉意识,紫砂艺术开始与中国的传统文化结合起来。

对于新兴的紫砂壶的出现,社会名流不惜笔墨,赞叹紫砂的精妙,此时的茶文化开始进入一个新的时代。

“小石冷泉留早味,紫砂新品泛春华”,“活水还须活火煮,自临钓石取深情”;这些赞紫砂的诗句说明当时的名流社会,对紫砂壶的喜爱,其中就有苏东坡、欧阳修,文人士大

夫寄情紫砂。

到了明清紫砂艺术进入鼎盛的发展时期。

清康熙雍正时期紫砂引起宫廷的高度重视,乾隆年间紫砂成为珍贵的御用品,此时紫砂壶在中华茶文化中已占据有重要角色;一代代紫砂大师不断创新、探索,在紫砂中融入诗词歌赋、书法、绘画、雕刻艺术,在壶上充分展现他们的艺术修养与道德情操,成为完美的艺术品。

茶文化是我国的传统文化;对于一个民族的生命,最重要的就是文化因素,文化决定了一个民族的素质,文化内涵都会在器物中表现出来。

紫砂艺术来源于生活,艺人们在紫砂中揉进他们的理想,创造出人类艺术的瑰宝。

紫砂兴起于宜兴不是偶然的,历史上的宜兴就是中国古代产茶区之一,所产“国山茶”在三国孙吴时期,就闻名江南;唐代阳羡茶更成为贡茶,名扬天下,唐诗人卢仝有诗为赞:“天子未尝阳羡茶,百草不敢先开花”。

同时宜兴金沙泉在当时就是与贡茶同时进贡的沏茶良泉。

正是这种绝无仅有的茶环境、得天独厚的紫砂资源下,造就了紫砂技艺,随着茶饮之风的变革,掀开中国茶文化新的篇章,赋予茶饮文化新的文化内涵;紫砂带动着整个茶文化系统的演变,紫砂的发展也奠定了数百年来至今不变的茶饮文化程式,也扩大了茶文化的思想内涵,紫砂壶也充分体现出中国茶文化本身追求扑拙高尚的人生态度,品茗即是玩茶,文人在简单而朴实的品饮中可以尽情发挥思想,体验紫砂自然生命气息带给人的温和、敦厚、静穆、闲雅的精神,紫砂的精妙带给人的不光是茶的真味,而且融汇着天、地、人、茶的统一意念。

宜兴紫砂陶,是中国茶文化中一朵绚丽的奇葩,它不但是中华

民族物质文明发展的灿烂成果,也是华夏文明进步的结晶;它的开始与兴盛即是茶文化历史演变的必然,同时也对茶艺形式、品位情趣的提高起着极大的推动作用,紫砂陶是中国茶文化的骄傲。

如今,时代的发展,竞争的激烈、经济的刺激,使得人们对于生活的品味、质量、情趣都有了新的更高的要求。

在这样的文化理念推动下,必然引起紫砂壶工艺的新一轮发展,相信在新时代中,紫砂壶会以他独特的魅力,促进我国物质文明与精神生活的再发展。

参考文献:

[1]宜兴紫砂陶.。