中华民族的认同

- 格式:ppt

- 大小:2.53 MB

- 文档页数:38

中国民族历史观四个认同具体内容中国民族历史观是指中国人对自己民族历史的认同和理解。

在中国的文化传统中,民族历史观被视为民族自尊心和民族自豪感的重要来源。

下面将从四个具体内容出发,探讨中国民族历史观的认同。

一、历史的延续性中国民族历史观强调历史的延续性,认为中国历史源远流长,具有悠久的文明传统。

中国人民自古以来就有“中华五千年”之说,强调中国历史的起源和延续性。

中国民族历史观认为,中国人民的先民在黄河流域的古代文明是中国历史的起源,而且中国历史的延续性体现在中国文化的传承和发展上。

中国的历代王朝在政治、经济、文化等方面都有不同程度的发展和进步,这种历史的延续性使得中国人民对自己的民族历史感到自豪和自信。

二、文化的多样性中国民族历史观还强调中国文化的多样性。

中国是一个多民族国家,拥有56个民族,各民族之间有着不同的文化传统和历史背景。

中国民族历史观认为,中国文化的多样性是中国历史发展的重要特点之一。

不同民族之间的文化交流和融合,使得中国的文化更加丰富多样。

中国的传统文化包括儒家思想、道家思想、佛教思想等,这些思想对中国历史和社会的发展产生了深远影响。

中国的传统文化在世界文化史上占据重要地位,这也是中国人民对自己民族历史的认同之一。

三、民族的抗争精神中国民族历史观强调中国人民的抗争精神。

中国历史上曾经有过许多战争和外来侵略,中国人民在抵抗外来侵略的过程中展现出了坚韧不拔、勇往直前的民族精神。

例如,在二战期间,中国人民抵抗日本侵略者的斗争是中国历史上的一大光辉篇章。

中国民族历史观认为,中国人民在抗争中表现出的团结、勇敢和顽强精神是中国历史的重要组成部分。

这种抗争精神成为中国人对自己民族历史的认同之一。

四、民族的和平发展中国民族历史观强调中国人民追求和平发展的愿望。

中国历史上曾经有过战乱和动荡的时期,但中国人民一直追求和平稳定的生活。

中国的民族历史观认为,中国人民对和平的追求体现了中国历史的主题。

中国人民希望实现国家统一、社会稳定和人民幸福。

中华文化认同的概念中华文化认同的概念一、引言中华文化是中国五千年历史和民族传统文化的总称,是中国人民的精神家园。

中华文化认同是指中国人对自身文化的认可和接纳,是一种情感上的认同和归属感。

本文将从多个方面探讨中华文化认同的概念。

二、历史背景中国作为一个拥有五千年历史的国家,其文化底蕴深厚。

在不同朝代,不同地区,不同阶层之间都存在着对中华文化的认同。

例如,在唐朝时期,诗歌成为了一种最具代表性的艺术形式,并成为了当时社会上流行的一种生活方式。

唐诗宋词等经典作品被后人广泛传颂,并形成了独特的审美观念和价值观。

三、中华文化认同在当代社会中的表现随着时代变迁和社会发展,中国人对于自身文化的认知也在逐渐发生变化。

在当代社会中,随着全球化趋势不断加强以及互联网技术日益普及,越来越多的外来文化和价值观开始涌入中国,这给中华文化认同带来了一定的挑战。

然而,中国人民对于自身文化的认同并未因此而削弱。

相反,越来越多的人开始重视传统文化的保护和传承,并将其融入到当代生活中。

例如,中国传统节日如春节、中秋节等在当代社会中仍然受到广泛的关注和庆祝。

四、中华文化认同带来的影响中华文化认同对于个人和社会都具有重要意义。

对于个人而言,它能够增强自我认知和归属感,并且能够帮助个体建立自己的价值观念和世界观。

对于社会而言,它能够促进社会稳定与发展,并且能够形成共同价值观和道德规范。

五、中华文化认同在全球化背景下的挑战随着全球化趋势不断加强,在不同国家之间交流合作变得更加紧密的同时,各种外来文化也开始涌入中国。

这给中华文化认同带来了一定挑战。

在这种情况下,如何保护并传承中华文化,以及如何在全球化背景下建立自己的文化认同成为了一个重要的问题。

这需要我们加强对传统文化的保护和传承,并且在与外来文化交流合作的过程中,积极吸收有益的元素,并将其融入到自身文化中。

六、结论中华文化认同是中国人民对于自身文化的认可和接纳,是一种情感上的认同和归属感。

形势与政策答案五个认同“五个认同”的具体内容是:对伟大祖国的认同、对中华民族的认同、对中华文化的认同、对中国共产党中国特色社会主义的认同。

2014年3月,在看望出席全国政协十二届二次会议的少数民族界委员时,习近平同志指出:“我国是统一的多民族国家,民族工作关乎大局。

坚持中国特色社会主义道路,是新形势下做好民族工作必须牢牢把握的正确政治方向。

要全面贯彻落实党的民族政策,坚持和完善民族区域自治制度,不断增强各族人民对伟大祖国的认同、对中华民族的认同、对中华文化的认同、对中国特色社会主义道路的认同,更好维护民族团结、社会稳定、国家统一。

”在2014年5月召开的第二次中央新疆工作座谈会上,习近平同志指出:“要在各族群众中牢固树立正确的祖国观、民族观,弘扬社会主义核心价值体系和社会主义核心价值观,增强各族群众对伟大祖国的认同、对中华民族的认同、对中华文化的认同、对中国特色社会主义道路的认同。

”在2015年8月召开的中央第六次西藏工作座谈会上,习近平同志在原来提出的“四个认同”的基础上,增加了“对中国共产党的认同”。

他指出:“必须全面正确贯彻党的民族政策和宗教政策,加强民族团结,不断增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。

”此后,习近平同志多次强调了增强“五个认同”的重要意义。

中华民族是56个民族组成的大家庭,民族团结是中华民族的最高利益,是各族人民的生命线,也是国家的生命线。

“五个认同”是维护民族团结的思想之本,是民族团结的前提和根基。

没有“五个认同”,民族团结就是无本之末。

扩展:三个离不开:汉族离不开少数民族,少数民族也离不开汉族,各少数民族之间互相离不开二个尊重:尊重各民族的宗教信仰、尊重各民族的风俗习惯、尊重各民族的语言文字。

五个认同:对伟大祖国的认同,对中华民族的认同,对中华文化的认同,对中国共产党的认同,对中国特色社会主义道路的认同。

民族认同和国家认同的问题2.1民族认同和国家认同的含义民族认同是指个体对自己既作为单一民族成员身份,同时也作为国家民族成员身份双重承认的和谐统一。

中华民族认同则是指对中国这个国家及中华历史文化的归属意识。

它主要包括三个方面:中华民族心理、中华民族意识、中华民族感情[1]。

国家认同是指一个国家的公民对自己祖国的历史文化创痛、道德价值观、理想信念、国家主权等的认同意识,即国民认同。

主要表现在对外和对内两方面:对外,是指国家得到他国的认可和国际的承认,作为国家成员也获得了归属于某个国家的身份感[2]。

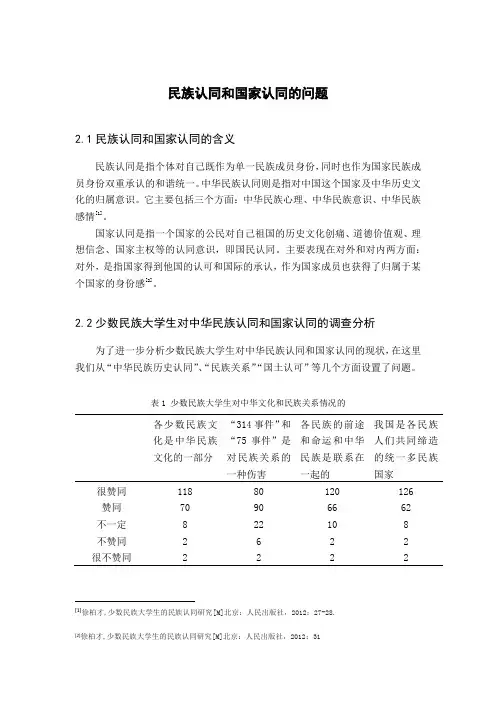

2.2少数民族大学生对中华民族认同和国家认同的调查分析为了进一步分析少数民族大学生对中华民族认同和国家认同的现状,在这里我们从“中华民族历史认同”、“民族关系”“国土认可”等几个方面设置了问题。

表1 少数民族大学生对中华文化和民族关系情况的各少数民族文化是中华民族文化的一部分“314事件”和“75事件”是对民族关系的一种伤害各民族的前途和命运和中华民族是联系在一起的我国是各民族人们共同缔造的统一多民族国家很赞同118 80 120 126 赞同70 90 66 62 不一定8 22 10 8 不赞同 2 6 2 2 很不赞同 2 2 2 2[1]徐柏才,少数民族大学生的民族认同研究[M]北京:人民出版社,2012:27-28.[2]徐柏才,少数民族大学生的民族认同研究[M]北京:人民出版社,2012:31表2 少数民族大学生对“国土认可”和“国家认同”情况的调查统计表我国960万平方公我国领土神圣不可侵犯新中国成立以来我国的国际地位不断提升维护祖国统一和民族团结是各民族的最高利益很赞同134 94 126赞同54 94 62不一定8 8 10不赞同 2 2 2很不赞同 2 2 0由上可看出,在中华民族历史认同上,有94%的同学对此表示赞同,说明广大少数民族大学生对各民族共同缔造中华民族历史有着广泛的共识,对中华民族的认同有着强大的心理基础和情感基础。

深化“五个认同” 提升中华民族凝聚力在新时代背景下,为了提升中华民族的凝聚力,让国家和人民更加团结一心,我们要进一步深化“五个认同”。

要加强对中华民族历史认同的教育。

中华民族拥有悠久灿烂的历史,有着众多可歌可泣的英雄事迹和伟大的文化传统。

我们要通过加强教育,让每一个中国人都了解自己民族的历史,认同中华民族的优秀传统和文化,增强文化自信。

只有深入了解中华民族的历史,才能更好地传承和发展中华民族的精神。

要加强对中华民族地域认同的引导。

中国是一个多民族的国家,各个民族都有自己独特的地域特色和文化传统。

我们要通过加强地域文化的宣传和教育,引导各个民族对自己所在地区的认同,并促进不同地区之间的交流与合作。

只有让每一个民族都能够深刻地认同自己的地域文化,才能够更好地促进民族团结和国家发展。

要加强对中华民族价值观认同的培养。

中华民族有着独特的价值观,包括孝亲爱国、团结友爱、勤勉守信等。

我们要通过教育和社会环境的塑造,引导人们树立正确的价值观,让中华民族的价值观成为每个人行为准则的核心。

只有共同认同中华民族的价值观,才能够形成强大的精神力量,让整个民族更加团结一心。

要加强对中华民族未来认同的引导。

中华民族正在走向复兴的伟大征程,我们要通过教育和宣传,引导人们对中国的未来有一个明确的认同,并积极投身于实现中国梦的伟大事业中。

只有每一个中国人都能够为实现中华民族的伟大复兴而努力,才能够形成强大的凝聚力,让中华民族走向更加辉煌的未来。

深化“五个认同”对于提升中华民族的凝聚力具有重要意义。

只有通过加强对中华民族历史、地域、价值观、文化和未来的认同,才能够让整个民族更加团结一心,为实现中华民族的伟大复兴而努力。

相信在全体中国人民的共同努力下,中华民族一定能够迎来更加繁荣昌盛的明天!。

《中华民族共同体认同建设研究》篇一一、引言中华民族共同体认同建设,作为新时代中国民族工作的重要任务,已经成为构建中华民族团结、进步和发展的重要支撑。

中华民族共同体不仅仅是一种族群归属的象征,更是承载着多元一体的文化内涵、深厚的历史底蕴和强烈的时代精神。

本文旨在深入探讨中华民族共同体认同建设的内涵、现状及未来发展方向,以期为推动中华民族的团结进步和共同发展提供理论支撑和实践指导。

二、中华民族共同体认同建设的内涵中华民族共同体认同建设,是指通过文化传承、教育引导、政策保障等手段,使各族人民在心理上形成对中华民族共同体的归属感和认同感。

这种认同感不仅包括对中华民族历史文化的认同,还包括对中华民族的命运共同体、发展共同体和价值共同体的认同。

三、中华民族共同体认同建设的现状(一)历史与现实背景自新中国成立以来,中国政府一直致力于推动各民族之间的团结与和谐。

在长期的实践中,中华民族共同体意识逐渐深入人心,各族人民在共同奋斗中形成了深厚的情感纽带。

然而,随着全球化进程的加速和互联网的普及,民族分裂主义思想的影响也日益凸显,给中华民族共同体认同建设带来了一定的挑战。

(二)现状分析当前,中华民族共同体认同建设在政策支持、文化传承、教育引导等方面取得了显著成效。

国家制定了一系列促进民族团结的政策措施,推动了各民族文化的交流与融合;同时,通过教育引导,各族人民对中华民族共同体的认同感不断增强。

然而,在实际工作中仍存在一些亟待解决的问题,如部分地区民族分裂主义思想的渗透、民族文化传承的断层等。

四、中华民族共同体认同建设的路径与策略(一)加强政策支持政府应继续制定和完善相关政策措施,为中华民族共同体认同建设提供坚实的制度保障。

例如,加大财政投入,支持民族文化传承和保护工作;完善民族区域自治制度,保障各族人民的合法权益。

(二)推动文化传承与创新文化是民族的血脉和灵魂。

应通过弘扬中华优秀传统文化,推动各民族文化的交流与融合,增强各族人民对中华民族共同体的文化认同。

先秦时期华夏民族认同主要内容

先秦时期华夏民族认同主要内容:大概经历了西周早期周人对夏的血缘认同、春秋时期诸族群主要是对华夏的文化认同、战国时期周属族群对华夏的区域认同等三个大的阶段。

先秦时期华夏民族认同的影响:1、中国的民族认同不仅让中华民族繁衍生息、生齿日繁,更是让中华文明历久弥新、绵延不绝,成为世界古文明中极少数从未中断的文明。

2、外服在接受中原的社会组织和思想文化的进程中也能够逐渐成为内服的一部分,甚至于取代原有的内服,成为新的内服。

3、春秋时代,在“礼崩乐坏”、诸侯相侵的局势下,那些生活在诸侯国城郭之外的“蛮夷"们还曾主动对诸夏诸国发起进攻,让华夏文明一度处于岌岌可危之中。

民族认同的例子200字

例子一

中山国为战国时期仅次于“战国七雄”的一个重要诸侯国,也是古代中原唯一一个由少数民族建立的国家。

这个少数民族叫作鲜虞,属于我国北方少数族集团的一个分支。

值得关注的不只是中山国的族源,从中山国历史的最终结局看,它最终更融合进了华夏民族。

这不仅是说它最后被纳入了赵国的版图,更主要的是中山国自身的汉化。

中山国在其最繁荣的时期,它的政治、经济、思想、文化各个方面,都已显示了高度的民族认同,与中原各国几无差距。

例子二

朝鲜族在族群认同、民族认同和国家认同方面有什么样的特征,无疑是值得我们去关注的。

在这里,族群认同就是指他们对于自己属于中国境内的一个少数民族而产生的“朝鲜族”的族群认同;当然这里包括对于朝鲜半岛在内的朝鲜族的认同;国家认同则是他们作为中国国民或者中华民族大家庭一员而对国家产生的政治上的认同意识。

民族服装是区别于其他民族的鲜明的和外在的表征。

所以,在重要节日穿民族服装就成为某特定民族或族群互相认同的方式之一。

中华民族共同体认同的理论与实践一、本文概述《中华民族共同体认同的理论与实践》这篇文章旨在深入探讨中华民族共同体认同的内涵、理论基础以及实践路径。

通过对中华民族共同体认同的多维度分析,文章旨在揭示这一认同在推动民族团结、促进社会和谐以及实现中华民族伟大复兴中的重要作用。

文章首先界定了中华民族共同体认同的基本概念,阐述了其理论基础,包括历史渊源、文化传承、国家认同等方面。

接着,文章分析了当前中华民族共同体认同面临的挑战与机遇,提出了加强中华民族共同体认同的实践路径,包括加强民族团结教育、推动文化交流互鉴、促进各民族共同繁荣发展等。

文章总结了中华民族共同体认同理论与实践的重要意义,展望了未来中华民族共同体认同的发展趋势。

通过本文的阐述,我们期望能够增进对中华民族共同体认同的理解,为推动民族团结进步和实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

二、中华民族共同体认同的理论基础中华民族共同体认同的理论基础主要源于中华民族多元一体的独特历史文化背景和马克思主义民族理论。

这一理论基础强调民族平等、民族团结和各民族共同繁荣发展的重要性,认为中华民族是由56个民族共同组成的命运共同体,各民族在历史长河中共同创造了灿烂的中华文化,形成了共同的心理素质、共同的利益追求和共同的价值取向。

在中华民族共同体认同的理论框架下,各民族应当相互尊重、相互理解、相互帮助,共同维护国家的统一和民族的团结。

同时,这一理论也倡导各民族在保持自身文化特色的基础上,加强文化交流与融合,共同推动中华文化的发展与创新。

中华民族共同体认同的理论还强调国家认同的重要性,认为各民族应当自觉维护国家的统一和领土完整,增强国家意识和国民意识。

通过加强国家认同教育,培养各族人民的爱国主义情感和民族自豪感,推动中华民族共同体的建设与发展。

中华民族共同体认同的理论基础为构建和谐的民族关系、推动民族团结进步事业提供了重要的思想指导和行动纲领。

在新时代背景下,我们应当深入贯彻落实这一理论,不断增强各族人民的共同体意识和国家认同,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

读懂中国系列之增强中华民族认同摘要:1.增强中华民族认同的重要性2.中华民族认同的核心价值观3.当前中华民族认同面临的挑战4.提高中华民族认同的措施正文:一、增强中华民族认同的重要性中华民族拥有五千年的悠久历史,积淀了丰富的文化遗产。

在新时代背景下,增强中华民族认同具有重要的现实意义。

首先,认同感是民族凝聚力的源泉,对于维护国家统一和民族团结具有不可替代的作用。

其次,强化中华民族认同有助于提高国民的自豪感和归属感,进一步激发爱国热情。

最后,在全球化背景下,增强中华民族认同有助于我们与其他民族保持独特的文化特色,传承并发扬中华优秀传统文化。

二、中华民族认同的核心价值观中华民族认同的核心价值观包括:中华优秀传统文化、民族精神、民族道德和民族意识。

中华优秀传统文化是中华民族认同的基石,涵盖了诸子百家、诗词歌赋等丰富内容,为中华民族提供了独特的思维方式和价值观念。

民族精神是中华民族的灵魂,以爱国主义为核心,团结、勤劳、诚信、友善等品质为辅助,共同构成了中华民族的精神家园。

民族道德是中华民族的行为准则,强调和谐共处、公平正义、敬老尊贤等传统美德。

民族意识是中华民族认同的关键,包括民族自豪感、民族自尊心、民族自信心等。

三、当前中华民族认同面临的挑战在现代社会,中华民族认同面临着诸多挑战。

首先,全球化浪潮下,各种文化交融碰撞,对中华传统文化产生冲击,导致部分人出现民族认同危机。

其次,历史虚无主义、民族分裂主义等思潮时有出现,对中华民族认同构成威胁。

最后,随着科技的发展,网络信息的普及,人们接触到更多的外部信息,部分人过于追求西方价值观,对中华民族认同产生负面影响。

四、提高中华民族认同的措施为提高中华民族认同,我们应采取以下措施:首先,加强对中华优秀传统文化的保护和传承,让更多人了解和热爱民族文化。

其次,加强民族教育,培养民族自豪感、民族自尊心、民族自信心,树立正确的民族观。

最后,积极应对外部挑战,坚决抵制历史虚无主义、民族分裂主义等错误思潮,巩固中华民族认同的基石。

谈谈增强民族五个认同筑牢中华民族共同体意识的认识作为一个多民族国家,中国的各族人民之间有着深厚的历史渊源和紧密的联系,形成了独特的多元文化。

这种多元文化的存在,既为中华民族的传统文化和文明史增添了灿烂的色彩,也使得中华民族在多元文化的撞击和交流中形成了独特的韧性和包容性。

然而,作为一个大国,我们的文化认同至关重要,只有对自己文化的认同与自信,才能更好地融入世界文化,推动各文化之间的交流与合作。

本文将从五个方面谈谈如何增强民族五个认同,达到筑牢中华民族共同体意识的目的。

一、种族认同种族认同是指对自己民族所属的身份、土地、传统、文化的认同。

我们要强化中华民族的种族认同,在学校、社会里普及民族复兴教育,利用校史宣传红色文化,将爱国主义教育与中华民族文化自信相结合,让中华民族文化在更广泛的空间里传播,让人们从心底里爱我们民族的历史、文化和现状。

在深度挖掘历史上中国不同民族之间的交往,推崇中国文化,弘扬中华民族文化的同时,让不同民族之间互相了解、尊重、平等,更好地实现民族团结。

二、地域认同地域认同包括对祖国地理位置、地面特点、自然环境、人文环境等之爱慕和依恋情感。

我们应该弘扬地域文化,让更多的人了解不同地方的历史、文化,推动地域文化产业发展和传承,同时,将地域文化和中华民族文化融入一体,增强人们对祖国的认同感,让祖国各地之间不同地区之间,可以成为一个大家庭,共同繁荣、共同进步。

三、文化认同文化认同是指对共同价值观、思想、知识、审美、生活方式习惯等的认可和认同。

我们可以加强多元化文化的传递,推广地方文化、民间艺术,促进民族文化交流,这可以增进广大人民对自己民族之间的之友好、理解和尊重。

文化认同也是提升中华民族整体文化素养的重要途径。

学习各省市之间和不同民族之间的优秀文化,充分认识到互相学习、互相借鉴的必要性,增加自我文化素养,进一步促进中华民族作为一个整体的文化复兴与繁荣,筑牢全国各个民族共同体的意识。

四、历史认同历史认同是指对自己民族的历史、文化习俗、民族优点和汗青使命的认同。

中华民族的语言文化与民族认同感中华民族是一个拥有悠久历史和文化底蕴的民族,其语言文化对于民族认同感的形成和维护至关重要。

本文将从语言文化入手,探讨中华民族的民族认同感。

一、语言文化对民族认同感的作用语言文化是一个民族文化中最为重要的内容之一,因为它不仅是一种交流工具,更是一个民族文化的载体和表现形式。

中华民族拥有悠久丰富的语言文化,其中汉语更是全球第一大语言,是中华民族的精神“符号”,承载了中国人的思维方式、审美品味、文化自信和情感寄托。

说起来,中国拥有的语言数量多达80种以上,但显然汉语在其中占据了绝大部分的份额。

汉语作为中华民族主要的日常交流语言,在历史的演变中,不仅体现出了汉字文化的独特魅力和深刻内涵,更成为了传承中华文化的重要渠道。

二、汉语传承中华文化汉语除了作为中华民族的日常交流工具,还是中华文化传承的一个重要组成部分。

正如我们常说的一句话:“汉字文化,百世之师。

”汉字文化是中华民族文化的核心之一,始于中国古代的甲骨文、金文、篆刻等,发展至今成为全球最具有影响力的语言文化之一。

汉字的演变历程蕴含了丰富的文化内涵,随着时间的推移,人们对其探究和悟解的深度也不断加深。

除了汉字文化的传承,汉语更是反映了中华文化的大量神话、传说、诗歌、戏曲等等,更是成千上万历史典籍、文化经典的表达方式和传承形式,它们与中华民族的历史、民俗、宗教,影响并塑造着中国人的行为准则与思维方式。

所以说,汉语作为文化的载体,更是中华民族传承文化的代表,无形中拉近了中国人之间的距离,让所有中国人在汉语中产生听到共同的文化味道,沟通的过程中产生亲近感和认同感。

三、文化自信的内涵和价值文化自信,是中国特色社会主义文化理论的重要内容之一,指的是一个国家、一个民族对自己文化价值的认同和自信,具有极其重要的意义。

中华文化源远流长,作为一个具有悠久历史的国度,中国不断追究自身内在的文化价值,寻找更广阔的未来。

文化自信不仅仅是对中国传统文化的自信,更是对中国未来发展的自信与期待。

论中华民族形成过程中的国家认同摘要:中华民族源远流长,历史悠久。

它从起源到初步形成的时期,融汇了许多氏族、部落和部落联盟,形成了以黄帝族为中心的部落集团,在进入文明时代以后又历经夏商周三代王朝的凝聚,到秦汉时期方初步形成。

“天下一家”局面的出现,也正是天下邦国、部落“国家认同”的结果。

在上古中国的历史发展中,自“中心权力”出现以降,直到周代臻至完善的“服”制,是中华民族形成的制度保证。

“服”制展现了中心权力和中央王朝强大的凝聚力和吸引力。

“国家认同”包括了对于中心权力和对于夏商周三代王朝的认可与服从,这是诸氏族、部落列为中华民族成员的必要条件。

关键词:天下一家;“服”制;国家认同;中华民族中华民族从起源到初步形成的时期,融合了许多氏族、部落和部落联盟,形成了以黄帝族为中心的部落集团,在进入文明时代以后又历经夏商周三代王朝的凝聚,到秦汉时期方初步形成。

这期间既有部落之间的相互认同,又有对于中心权力和中央王朝的认同。

所谓“中心权力”,本文所指的是以黄帝族为中心的部落联盟集团的影响和权力;所谓“中央王朝”,指在当时社会上占据主导地位的夏、商、周三代王朝。

“中心权力”已经具备了早期国家的一些因素,即古代中国早期国家的前身。

天下诸部落对它的认同,从广义上说也是国家认同的一个部分。

中华民族形成过程中的“国家认同”,是天下诸族融为一体的必要条件,值得我们深入认识。

一、“天下一家”观念与中华民族形成过程中的“国家认同”远古时期,广袤的中华大地上繁衍生息着众多的氏族、部落。

战国时人记得“当禹之时,天下万国,至于汤而三千余国”;汉朝时人则说黄帝、尧帝时天下就有“万国”。

文献所载古人对于远古时代的记忆,与考古学家的推断是契合的。

苏秉琦考察了中国新石器时代的六大区系丰富的资料,指出文化遗址的分布呈现着“满天星斗”的状态。

费孝通指出:“早在公元前六千年前,中华大地上已经存在了分别聚居在不同地区的许多集团。

新石器时期各地不同的文化区可以作为我们认识中华民族多元一体的起点。

《中华民族共同体认同建设研究》篇一一、引言中华民族共同体,是中国多元文化背景下的社会形态和集体身份。

随着国家发展,社会进步,对于中华民族共同体认同的建设和提升成为国家治理的重要课题。

这一建设不仅是文化传承和民族团结的基石,更是实现国家繁荣昌盛、民族和谐共处的关键。

本文旨在深入探讨中华民族共同体认同建设的内涵、现状及挑战,并提出相应的策略建议。

二、中华民族共同体认同的内涵中华民族共同体认同是指各民族在文化、历史、经济等方面共同构成的集体认同感。

它不仅包括对共同体的认知和归属感,还体现在对共同体的责任感和使命感。

这种认同是中华民族在长期历史发展过程中形成的,具有鲜明的时代特征和民族特色。

三、中华民族共同体认同建设的现状当前,中华民族共同体认同建设取得了显著成效。

国家大力弘扬中华优秀传统文化,加强民族团结进步教育,推动各民族交往交流交融。

同时,随着国家综合国力的提升,中华民族的自信心和自豪感不断增强。

然而,也面临着一些挑战,如多元文化的冲击、民族差异的挑战等。

四、面临的挑战与问题(一)多元文化的冲击。

随着全球化进程的加快,各种文化思潮和价值观相互激荡,对中华民族共同体认同建设带来了一定的冲击。

(二)民族差异的挑战。

中国各民族在文化、习俗、语言等方面存在差异,如何在尊重差异的基础上构建共同体的认同感,是一个亟待解决的问题。

(三)教育资源的分配问题。

不同地区的教育资源分配不均,可能导致部分地区和民族的认同感建设滞后。

五、策略建议(一)加强中华优秀传统文化的传承与创新。

通过弘扬中华优秀传统文化,增强中华民族共同体的文化自信和凝聚力。

(二)推进民族团结进步教育。

在教育中强化民族团结进步观念,引导各族人民树立正确的民族观、文化观。

(三)构建多元一体的社会文化体系。

尊重各民族文化差异,推动各民族文化相互交流、相互借鉴、共同发展。

(四)优化教育资源分配。

加大对教育资源的投入,特别是对欠发达地区和少数民族地区的支持力度,确保各地区和民族的认同感建设同步进行。