自旋回波法测量横向弛豫时间

- 格式:ppt

- 大小:472.00 KB

- 文档页数:19

精心整理

精心整理

纵向弛豫T1和横向弛豫T2

摘要:在磁共振成像中。

存在着两种组织磁性,即纵向磁性Mz ,它与Bo 平行,涉及T1;横向磁性Mxy ,它与Bo 垂直,涉及T2。

这两种磁性涉及到两种不同的机制:Mz :质子从E1能级跃迁到E2能级,和从E2能级回到E1能级的状态。

Mxy :自...

在磁共振成像中。

存在着两种组织磁性,即纵向磁性Mz ,它与Bo 平行,涉及T1;

横向磁性Mxy ,它与Bo 垂直,涉及T2。

这两种磁性涉及到两种不同的机制:

Mz :质子从E1能级跃迁到E2能级,和从E2能级回到E1能级的状态。

Mxy :自旋相位的重聚和相散。

示意图如下:

磁矩Mz 量从E1T1T1RF 当RF T2值对应于消失量达到63%所需的时间,横向磁矩在2T2减少了87%,在3T2减少了95%。

人为的将横向磁矩消失量达到63%所需的时间,即是减少至最大时37%时所需的

时间称为一个单位T2时间,即T2值单位为s 或ms 。

生物组织的T2值一般为T1值的10%,即50~100ms 。

相对于固态物质和大分子构

成的组织来说,液体的T2值较长些。

核磁共振横向弛豫时间与孔径关系

核磁共振(NMR)是一种物理现象,广泛应用于化学、生物、医学等领域。

在NMR中,横向弛豫时间(通常表示为T2)是一个重要参数,它描述了磁化强度在横向平面上的衰减速度。

T2时间的长短与多种因素有关,其中之一是样品的孔径。

孔径对横向弛豫时间的影响主要体现在受限扩散和表面弛豫两个方面。

1.受限扩散:在小孔径的样品中,分子的扩散受到限制。

这种受限扩散会导致磁化强度的相位失配,从而加快横向弛豫速度,即缩短T2时间。

因此,在孔径较小的样品中,通常会观察到较短的T2时间。

2.表面弛豫:孔径较小的样品通常具有较大的比表面积(表面积与体积之比)。

表面上的分子或原子可能与体相中的分子有不同的磁性质,从而导致磁化强度在表面附近发生快速弛豫。

这种表面弛豫也会缩短T2时间。

需要注意的是,孔径与横向弛豫时间之间的关系并非简单的线性关系。

实际上,这种关系可能受到多种其他因素的影响,如样品的化学组成、温度、磁场强度等。

因此,在解释实验结果时,需要综合考虑各种因素。

总之,核磁共振中的横向弛豫时间与样品的孔径之间存在一定的关系。

在小孔径的样品中,由于受限扩散和表面弛豫的影响,通常会观察到较短的T2时间。

然而,这种关系并非简单的线性关系,可能

受到多种其他因素的影响。

磁共振理论(八)-TR、TE与T1、T2弛豫的关系8.1展开全文这几天没有发相关知识点,是因为想整理下GE界面一个参数卡的相关知识点,开始以为很简单,结果越查资料越深入,最后还需要继续整理,没法发出来了。

最后得出个大家都明白的道理,学习知识,一定要整理出来,不能只看,因为只能看外在,却不知道内涵;看似简单,但却复杂;学习没有任何捷径。

TR、TE与T1、T2弛豫的关系(一)TR、TE的定义1、重复时间(repetition time or time of repetition,TR)指脉冲序列中相邻的两次执行的时间间隔。

对于自旋回波序列而言,TR即为两个90°射频脉冲中点的时间间隔。

2、回波时间(echo time or time of echo,TE)指产生宏观横向磁化矢量的脉冲中点到回波中点的时间间隔,对于自旋回波序列,TE即为90°脉冲中点到自旋回波中点的时间间隔。

(二) TR、TE与T1、T2弛豫的关系上节内容磁共振理论(七)-自旋回波信号,咱们应用下面的图进行一个进一步的分析与理解。

假设a、b两种组织,其质子密度(含量)相同,故Mza=Mzb,但是在施加90°与180°聚焦脉冲后,两种组织发生T2与T1弛豫的速度不同,如下图,a组织T1与T2弛豫相对较慢,b组织T1与T2弛豫相对较快,将此过程分为t0-t10,共11个不同时刻。

SE回波采集的宏观图t0-t4:此段时间内氢质子受到主磁场不均匀性以及T2弛豫双重因素的影响发生失相位,即为T2*弛豫。

t4-t7:氢质子在180°聚焦脉冲的作用下,发生聚相位运动,Mxy 逐渐增大到最大(t7时刻)。

t7-t10:氢质子发生T2弛豫与T1弛豫,T2弛豫表现为Mxy由最大值逐渐衰减,T1弛豫表现为Mz由最小值持续恢复,由于弛豫速度的不同,Mzb在t9时刻恢复到初始状态,而Mza则在t10时刻恢复到初始状态。

横向弛豫名词解释

横向弛豫名词解释指的是一种材料在受力作用下,其自由度的丢失并随时间的推移而恢复的过程。

横向弛豫通常表示为物质的长时间变形,或称之为流动。

在

此过程中,物质的内部结构逐渐调整,以减少应力。

这种现象在很多领域都有应用,比如物理学、化学、生物学等。

在物理学中,横向弛豫现象通常涉及到固体和液体。

固体和液体的粒子在受到外力影响时,会发生位移,产生微观的应变。

这种应变在时间的推移下会逐渐消失,称为横向弛豫。

横向弛豫的速度与温度、压力、材料的内在性质等因素有关。

在化学中,横向弛豫常常与化学反应的动力学有关。

反应产物在形成后,其内部结构会在一定时间内达到稳定状态。

这个过程,就是横向弛豫。

横向弛豫时间是反应速率的重要指标,影响着化学反应的整体进程。

在生物学中,横向弛豫主要发生在细胞和组织的柔性变形中。

例如,细胞在受到外界压力后,会产生形变。

随着时间的推移,细胞会逐渐恢复到原来的状态,

这个过程就是横向弛豫。

综上所述,横向弛豫是一种广泛存在于物质中的自然现象,不仅在自然科学中有应用,同时也对工程技术等应用科学有着重要的影响。

核磁共振测井原理一、快速发展的核磁共振测井技术1945年,Bloch 和Purcell发现了核磁共振(NMR)现象。

从那时起,NMR作为一种有活力的谱分析技术被广泛应用于分析化学、物理化学、生物化学,进而扩展到生命科学、诊断医学及实验油层物理等领域。

如今,NMR已成为这些领域的重要分析和测试手段。

40年代末,Varian公司证实了地磁场中的核自由运动,50年代,Varian Schlumberger-Doll,Chevron三个公司开展了核磁共振测井可行性研究。

60年代初开发出实验仪器样机,它基于Chevron研究中心提出的概念,仪器使用一些大线圈和强电流,在志层中产生一个静磁场,极化水和油气中的氢核。

迅速断开静磁场后,被极化的氢核将在弱而均匀的地磁场中进动。

这种核进动在用于产生静磁场的相同线圈中产生一种按指数衰减的信号。

使用该信号可计算自由流体指数FFI,它代表包含各种可动流体的孔隙度。

这些早期仪器有一些严重的技术缺陷首先,共振信号的灵敏区包括了所有的井眼流体,这迫使作业人员使用专门的加顺磁物质的泥浆和作业程序,以消除大井眼背景信号,这是一促成本昂贵且耗时冗长的处理,作业复杂而麻烦,测井速度慢石油公司难以接受。

其次,用强的极化电流持续20ms的长时间,减小了仪器对快衰减孔隙度成分的灵敏度,而只能检测具有长弛豫衰减时间的自由流体,由于固液界面效应对弛豫影响及岩石孔隙中油与水的弛豫时间差异不大,使得孔隙度和饱和度都很难求准。

此外,这些仪器为翻转被极化的自旋氢核需消耗大量功率,不能和其它测井仪器组合。

但这些难题没有使核磁共振测井研究中止。

70年代末至80年代初,美国Los Alamos 国家实验室Jasper Jackson 博士提出“INSDE-OUT”磁场技术。

在相同时期,磁共振成象(MRI)概念也得到很大发展。

1983年,Melvin Miller博士在美国创办了NU-MAR公司,他们综合了“INSIDE-OUT”概念和MAR技术同时,斯伦贝谢公司几十年来,一直在努力发展核磁共振测井技术。

核磁共振的横向弛豫时间与孔径转化关系

核磁共振(NMR)是一种常用的物质结构分析方法,通过测量样品中原子核的横向弛豫时间(T2)来获取有关样品的信息。

横向弛豫时间与孔径之间存在着一定的转化关系,这是因为孔径的大小会影响样品中分子的扩散速率,从而影响横向弛豫时间的大小。

在NMR实验中,样品被放置在一个均匀的磁场中,磁场的强度决定了原子核的共振频率。

当外加一个与共振频率相匹配的射频脉冲时,原子核会吸收能量,进入激发状态。

当射频脉冲结束后,原子核会逐渐返回基态,并释放出吸收的能量。

这个返回过程可以分为两个部分,一个是纵向弛豫时间(T1),即原子核返回到基态的时间;另一个是横向弛豫时间(T2),即原子核自发退相干的时间。

横向弛豫时间与孔径之间的转化关系可以通过研究样品中分子的扩散速率来获得。

当样品中存在较大的孔径时,分子的扩散速率会较快,分子之间的相互作用也较小,因此横向弛豫时间会较短。

相反,当样品中存在较小的孔径时,分子的扩散速率会较慢,分子之间的相互作用也较强,因此横向弛豫时间会较长。

通过测量样品中不同孔径的横向弛豫时间,可以建立起孔径与横向弛豫时间之间的转化关系。

这种关系可以用于研究材料中孔隙的大小和分布,对于材料的表征和应用具有重要意义。

核磁共振的横向弛豫时间与孔径之间存在着一定的转化关系。

通过

测量样品中不同孔径的横向弛豫时间,可以获取有关孔隙大小和分布的信息。

这种转化关系对于材料的表征和应用具有重要意义,为我们深入了解材料的结构和性质提供了一种有效的手段。

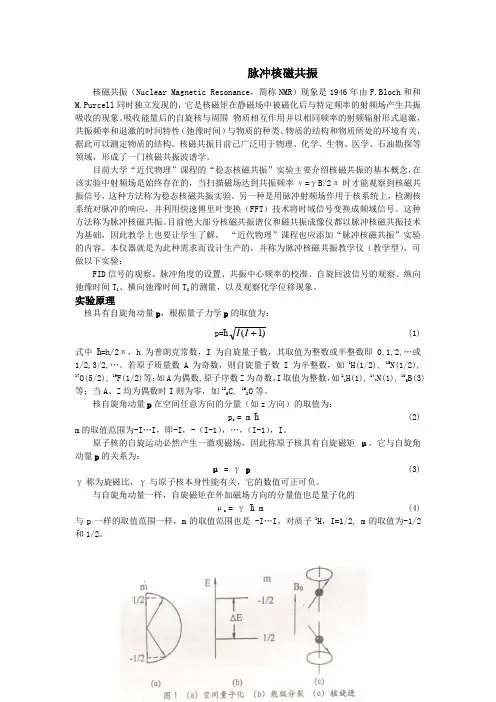

脉冲核磁共振核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,简称NMR)现象是1946年由F.Bloch和和M.Purcell同时独立发现的,它是核磁矩在静磁场中被磁化后与特定频率的射频场产生共振吸收的现象。

吸收能量后的自旋核与周围物质相互作用并以相同频率的射频辐射形式退激,共振频率和退激的时间特性(弛豫时间)与物质的种类、物质的结构和物质所处的环境有关,据此可以测定物质的结构。

核磁共振目前己广泛用于物理、化学、生物、医学、石油勘探等领域,形成了一门核磁共振波谱学。

目前大学“近代物理”课程的“稳态核磁共振”实验主要介绍核磁共振的基本概念,在该实验中射频场是始终存在的,当扫描磁场达到共振频率ν=γB/2π时才能观察到核磁共振信号,这种方法称为稳态核磁共振实验。

另一种是用脉冲射频场作用于核系统上,检测核系统对脉冲的响应,并利用快速傅里叶变换(FFT)技术将时域信号变换成频域信号。

这种方法称为脉冲核磁共振。

目前绝大部分核磁共振谱仪和磁共振成像仪都以脉冲核磁共振技术为基础,因此教学上也要让学生了解,“近代物理”课程也应添加“脉冲核磁共振”实验的内容。

本仪器就是为此种需求而设计生产的,并称为脉冲核磁共振教学仪(教学型),可做以下实验:FID信号的观察、脉冲角度的设置、共振中心频率的校准、自旋回波信号的观察、纵向弛豫时间T1、横向弛豫时间T2的测量,以及观察化学位移现象。

实验原理核具有自旋角动量p,根据量子力学p的取值为:p=ħ)1(II (1)式中ħ=h/2π,h为普朗克常数,I为自旋量子数,其取值为整数或半整数即0,1,2,…或1/2,3/2,…。

若原子质量数A为奇数,则自旋量子数I为半整数,如1H(1/2), 15N(1/2),17O(5/2), 19F(1/2)等;如A为偶数,原子序数Z为奇数,I取值为整数,如21H(1), 147N(1), 105B(3)等;当A、Z均为偶数时I则为零,如126C, 168O等。

核磁共振的两种弛豫过程1.引言1.1 概述核磁共振(NMR)是一种重要的科学技术方法,被广泛应用于物理学、化学、生物学等领域。

它基于原子核在外加磁场中的行为,通过测量其发出的辐射信号来获取样品的结构和性质信息。

在核磁共振中,弛豫过程是一种重要的现象。

弛豫是指系统从非平衡状态趋向平衡状态的过程,可以分为自发弛豫和受激弛豫两种类型。

自发弛豫是指由于系统内部相互作用导致的能量损失和相位耗散,而受激弛豫则是外界干扰下系统对能量进行响应的过程。

在核磁共振中,自发弛豫和受激弛豫过程对信号的形成和检测起着至关重要的作用。

自发弛豫过程会导致信号的衰减和相位的演化,而受激弛豫过程则可以被外界的射频场所操控。

本文将重点探讨核磁共振中的两种弛豫过程,即自发弛豫和受激弛豫。

通过对弛豫过程的原理和概念的介绍,将深入探讨这两种过程在核磁共振中的应用和影响。

此外,本文还将对这两种弛豫过程进行比较和讨论,以期加深对核磁共振中弛豫过程的理解和认识。

弛豫过程在核磁共振领域中具有重要的意义,对于数据处理、成像和谱图解析等方面都起到至关重要的作用。

因此,对于弛豫过程的深入研究和理解,对于核磁共振技术的发展和应用具有重要的意义。

接下来,本文将首先介绍弛豫过程的概念和原理,然后详细讨论核磁共振中的弛豫过程。

最后,我们将总结弛豫过程的重要性,并对两种弛豫过程进行比较和讨论,从而对核磁共振中的弛豫过程有更深入的了解。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:本文将对核磁共振的两种弛豫过程进行详细介绍和分析。

文章主要分为引言、正文和结论三个部分。

在引言部分,我们将首先对本文的主题进行概述,介绍核磁共振和弛豫过程的一般背景和基本原理。

随后,我们将介绍本文的结构和目的,以帮助读者了解文章的整体框架和内容。

在正文部分,我们将首先对弛豫过程的概念和原理进行详细的阐述,包括其定义、分类和基本原理。

接着,我们将重点介绍核磁共振中的两种弛豫过程,包括自旋网络弛豫和横向弛豫。

低场核磁弛豫时间低场核磁弛豫时间是核磁共振(NMR)技术中的一个重要参数,它可以用来研究物质的结构和动力学性质。

本文将从低场核磁弛豫时间的定义、测量方法、应用领域等方面进行介绍,以便读者对其有更深入的理解。

一、低场核磁弛豫时间的定义低场核磁弛豫时间是指核磁共振信号从激发到恢复原始强度所需的时间。

它反映了核自旋间的相互作用和动力学过程。

低场核磁弛豫时间可以分为纵向弛豫时间(T1)和横向弛豫时间(T2)。

纵向弛豫时间描述的是核自旋从激发状态返回到平衡状态的过程,而横向弛豫时间则描述的是核自旋在平衡状态下的相互作用和失去相干性的过程。

测量低场核磁弛豫时间的方法有很多种,常见的有脉冲序列法和连续波法。

脉冲序列法是通过给样品施加一系列的磁场脉冲,观察核磁共振信号的衰减过程来测量弛豫时间。

连续波法则是通过改变激发脉冲的频率和幅度来测量核磁共振信号的强度变化,从而得到弛豫时间。

三、低场核磁弛豫时间的应用领域低场核磁弛豫时间在许多领域都有广泛的应用。

在生物医学领域,低场核磁弛豫时间可以用来研究生物分子的结构和动力学性质,如蛋白质的折叠过程、核酸的双螺旋结构等。

在材料科学领域,低场核磁弛豫时间可以用来研究材料的磁性和电子结构,如磁性材料的磁矩、半导体材料的载流子动力学等。

在化学领域,低场核磁弛豫时间可以用来研究化学反应的动力学过程,如化学平衡的转变、化学反应速率的变化等。

四、低场核磁弛豫时间的意义和前景低场核磁弛豫时间作为核磁共振技术中的一个重要参数,对于研究物质的结构和动力学性质具有重要意义。

它不仅可以提供物质的微观信息,还可以揭示物质的宏观性质和功能。

随着核磁共振技术的发展和应用的广泛,低场核磁弛豫时间的研究将在各个领域取得更多的突破和应用。

低场核磁弛豫时间作为核磁共振技术中的一个重要参数,对于研究物质的结构和动力学性质具有重要意义。

它的测量方法多样,应用领域广泛,并且具有重要的意义和前景。

通过深入了解低场核磁弛豫时间,我们可以更好地理解物质的性质和行为,为科学研究和应用开发提供重要的支持和指导。

核磁t1和t2原理核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,简称NMR)是一种利用原子核自旋共振现象研究物质结构和性质的技术。

其中的T1和T2是两个重要的参数,它们分别代表了物质中原子核自旋在外加磁场作用下的弛豫时间。

T1,也称为纵向弛豫时间(longitudinal relaxation time),是指在外加磁场作用下,原子核自旋由高能态回到低能态所需的时间。

在NMR实验中,我们首先通过瞬时施加高能态的脉冲磁场,使得一部分原子核自旋转到高能态。

随后,我们记录原子核自旋在外加磁场下逐渐返回低能态时所发射的信号。

这个过程的时间就是T1时间。

T1时间可用来研究物质中不同原子核的自旋动力学行为,从而了解物质的性质和结构。

T2,也称为横向弛豫时间(transverse relaxation time),是指在外加磁场作用下,原子核自旋在互相干扰的情况下逐渐失去相干性的时间。

在NMR实验中,我们同样通过瞬时施加高能态的脉冲磁场,使得一部分原子核自旋转到高能态。

然而,由于原子核自旋之间的相互作用,它们的自旋方向会逐渐混杂,导致原子核自旋的相干性逐渐减弱。

我们记录原子核自旋失去相干性的过程,得到的信号就是T2时间。

T2时间可以提供物质中原子核的自旋动力学行为信息,用于研究物质的结构和性质。

T1和T2时间是核磁共振技术中非常重要的参数,它们可以提供有关物质中原子核的自旋行为以及分子结构的信息。

通过测量T1和T2时间,我们可以了解不同原子核之间的相互作用,分析物质的运动方式和性质。

例如,在生命科学中,T1和T2时间可以帮助我们研究蛋白质的折叠状态、脱水过程中的水分子运动等。

在材料科学中,T1和T2时间可以用来研究材料的结构性质、表面活性剂的分子构型等。

T1和T2是核磁共振技术中的重要参数,它们提供了物质结构和性质的信息。

通过测量T1和T2时间,我们可以了解原子核自旋的行为,进而研究物质的性质和结构。

1.描述BOLD信号原理以及FMRI的成像方法BOLD-fMRI成像的基础是神经元活动对局部氧耗量和脑血流影响成都的不同,改变了局部去氧-氧合血红蛋白的相对含量,从而导致局部磁场性质发生变化。

当局部神经元活动时,局部氧的消耗量有所增加,同时局部脑血流量增加比耗氧量增加更明显,前者使血液内氧含量降低,后者使氧含量增加,二者的综合效应是局部血液氧含量增加。

氧在血液中主要是以氧合血红蛋白的形式存在,因此,氧合血红蛋白在总血红蛋白中的比例增加,也就是说氧合/去氧血红蛋白的比例增加。

这两种血红蛋白对磁场有完全不同的影响,去氧血红蛋白属顺磁性物质,可产生横向磁化弛豫时间(T2)缩短效应,因此,脱氧血红蛋白的直接作用是引起T2加权像信号减低;氧合血红蛋白是抗磁性物质,对质子弛豫无影响。

显然,当氧合/去氧血红蛋白的比例增加时,或说去氧血红蛋白含量减少时,其T2缩短效应减弱,表现为T2延长,在T2加权像上表现为信号增强。

总之,根据这两种血红蛋白的磁场性质的不同采用成像的方法来确定局部脑组织血流的改变,从而间接反映神经电活动。

BOLD-fMRI是通过对不同功能状态下同一空间位置的信号强度进行统计学分析产生的一种相关象。

fMRI成像速度非常快,可在同一个体每一状态多次成像,足以对同一个体进行统计学分析,以确定不同状态的差别。

2.描述核磁成像的过程3.什么是放射性核素示踪技术(6.1)4.功能成像是分子成像吗?分子成像的基本原理(在7.1节)不是,5.什么是脑功能连通成像?7.什么是结构方程模型?8.T检验与F检验的区别?标准写法是t检验和F检验 t检验有单样本t检验,配对t检验和两样本t检验。

单样本t检验:是用样本均数代表的未知总体均数和已知总体均数进行比较,来观察此组样本与总体的差异性。

配对t检验:是采用配对设计方法观察以下几种情形,1,两个同质受试对象分别接受两种不同的处理;2,同一受试对象接受两种不同的处理;3,同一受试对象处理前后。

为什么水横向弛豫时间(T2)比冰横向弛豫时间(T2)长?或者说为什么液态水横向弛豫时间(T2)比固态水横向弛豫时间(T2)长水和冰的化学式都是H2O,但两者属于不同的相。

水由水分子组成的无序液体,冰是由水分子组成的有序结晶,因此,水与冰的不同之处在于水分子的表现形式。

值得注意,这两种水分子表现形式能够被低场核磁横向弛豫时间所检测出来。

横向驰豫时间是利用磁场对具有磁矩的原子核产生的作用力快速消失后,原子核恢复到原来未施加磁场的自旋状态所需要的时间。

首先,分析H2O的磁矩产生。

H原子核外电子排布为1S1,其电子层数为1,最外层电子轨道数为1,最外层电子数为1;O原子核外电子排布为1S22S22P4,其电子层数为3,最外层电子轨道数为3,最外层电子数为4。

2个H原子和1个O原子组成H2O,由于O原子核带正电荷量对核外电子产生的库仑力大于H原子的,O原子得电子能力强于H原子,H原子核外的孤电子与O原子最外层孤电子形成电子对,H2O 中O原子核最外层电子数为6,最外层电子轨道数为3,根据泡利原理,H2O中的O原子的自旋数为0,H2O中的O原子不产生磁矩;H2O中的H原子核最外层电子轨道数为1,最外层电子数为0,根据最外层电子数计算出自旋数为0,但是这里忽略了磁矩的产生,磁矩是由带正电原子核和带负电电子自旋产生变化的电场,变化的电场激发涡旋磁场,于是,无外层电子(这里比较绝对了,实际上外层电子是有的,只是概率比较低)的H原子核是会产生磁矩的,且为1/2。

至此,H2O 的磁矩产生源于H原子核。

其次,分析H2O的极性。

H2O中O与H为sp3杂化,杂化空间几何构型为正四面体,而这使得2个H原子和O原子形成的夹角104.52°前面所述,O原子得电子能力强于H原子,核外电子偏向于O原子核,这使得H2O中O原子表现为负电,而H原子表现为正电。

然后,分析H2O在液态和固态的存在的形式。

如前面所述,水由水分子组成的无序液体,当然这种无序是相对于有序的冰的状态来说的。

核磁共振法测量弛豫时间实验报告总结实验目的:本实验旨在通过核磁共振法测量样品中的弛豫时间,了解核磁共振技术在物质分析中的应用。

实验原理:核磁共振是利用原子核在强恒定磁场下吸收或放出特定频率的电磁辐射而产生共振的现象。

在核磁共振实验中,我们通常会关注样品的弛豫时间。

弛豫时间可分为自旋-晶格弛豫时间(T1)和自旋-自旋弛豫时间(T2)。

实验步骤:1. 准备样品:选择一个适合核磁共振测量的样品,并将其置于核磁共振仪中。

2. 设置仪器参数:根据样品特性和实验要求,设置核磁共振仪的参数,如磁场强度、脉冲序列参数等。

3. 开始实验:通过发送特定频率的射频脉冲来激发样品中的核自旋系统,然后观察样品的响应信号。

4. 记录数据:记录响应信号的强度和时间,以便后续数据处理和分析。

5. 处理数据:根据核磁共振信号的特点,使用相应的方法计算弛豫时间。

实验结果:根据实验数据处理得出样品的弛豫时间,并与理论值进行比较。

实验结果表明,该方法能准确测量样品的弛豫时间,并可用于物质分析和结构研究。

实验结论:本实验通过核磁共振法测量样品的弛豫时间,验证了该方法在物质分析中的可行性和准确性。

核磁共振技术的应用将为化学、医学、材料科学等领域的研究提供重要的实验手段和数据支持。

附录:实验数据表格:时间(s)弛豫时间T1(s)弛豫时间T2(s)0.1 1.2 0.80.2 1.1 0.70.3 1.0 0.90.4 1.3 0.60.5 1.4 0.9注意:以上数据仅为示例,请根据具体实验结果填写。

参考文献:[1] Smith, J. K., & Chen, L. M. (2017). Applications of nuclear magnetic resonance (NMR) in medicinal chemistry. Journal of Medicinal & Process Chemistry, 2(2).[2] Johnson, P. M. (2016). Principles of nuclear magnetic resonance in one and two dimensions. Oxford University Press.[3] Gupta, L. C., Gupta, A. F., & Maheshwari, N. K. (2019). Nuclear magnetic resonance: concepts, methods, and applications. PHI Learning Private Limited.。

核磁t1和t2的口诀

核磁共振(NMR)是一种用于研究分子结构和化学环境的重要技术。

在核磁共振实验中,T1和T2是两个重要的参数,它们描述了核自旋的弛豫过程。

T1(纵向弛豫时间)和T2(横向弛豫时间)可以通过特定的实验测量得到。

为了帮助记忆T1和T2的概念和意义,人们创造了一些口诀。

1. T1的口诀:“纵向回家去”(Longitudinal, Go Home)

T1是指核自旋从激发状态回到基态的过程,也称为自旋-格罗蔡过程。

T1时间越长,核自旋回到基态的速度越慢。

因此,可以用“纵向回家去”来帮助记忆T1是与自旋回到基态有关的参数。

2. T2的口诀:“横向到床上”(Transverse, On the Bed)

T2是指核自旋在横向磁场中的相位关系逐渐失去的过程,也称为自旋-自旋相互作用过程。

T2时间越短,核自旋在横向磁场中失去相位的速度越快。

因此,可以用“横向到床上”来帮助记忆T2是与自旋在横向磁场中相位关系有关的参数。

这些口诀可以帮助学习者记住T1和T2的概念和意义。

同时,通过理解T1和T2的差异,可以帮助解释核磁共振实验中观察到的不同现象。