弛豫与弛豫时间 在磁共振现象中

- 格式:doc

- 大小:12.00 KB

- 文档页数:1

t1弛豫时间名词解释(一)T1弛豫时间名词解释1. T1弛豫时间是什么?T1弛豫时间指的是核磁共振(NMR)技术中,样品自由感应衰减至初级激发态或基态的所需时间。

它是评估样品内部原子核之间相互作用的重要参数。

2. 弛豫时间的分类在核磁共振技术中,弛豫时间可分为T1和T2两种不同的类型。

T1(纵向弛豫时间)是指样品中磁化强度恢复到初始状态所需的时间,而T2(横向弛豫时间)是指样品中磁化强度在外加磁场作用下自由衰减至初始状态所需的时间。

3. T1弛豫时间的影响因素T1弛豫时间受多种因素的影响,包括样品的物理化学性质、温度、磁场强度等。

下面是一些常见的影响因素的解释:•样品性质:不同样品的化学成分、分子结构等会对T1弛豫时间产生影响。

例如,有机化合物的T1弛豫时间通常较短,而无机盐溶液的T1弛豫时间则相对较长。

•温度:一般情况下,温度升高会使样品的T1弛豫时间缩短,而温度降低则会导致T1弛豫时间延长。

•磁场强度:样品在不同磁场强度下的T1弛豫时间也会有所差异。

一般而言,磁场强度越高,T1弛豫时间越短。

4. T1弛豫时间的应用领域T1弛豫时间的测定与分析在多个领域中发挥着重要作用。

以下是一些常见应用领域的举例说明:•医学成像:核磁共振成像(MRI)是应用T1弛豫时间原理进行人体内部的非侵入性检查的重要方法。

不同组织在T1弛豫时间上的差异可用于生成高对比度的影像,帮助医生诊断疾病。

•材料科学:T1弛豫时间的测定可以帮助研究人员了解材料的化学结构、分子运动等信息。

这对于材料的设计、改进和性能评估具有重要意义。

•药物研发:T1弛豫时间可用于研究药物分子在生物体内的代谢过程。

通过测定药物在不同时间点下的T1弛豫时间,可以评估药物在体内的分布、代谢速率等参数。

5. 结论通过对T1弛豫时间的解释和应用领域的举例说明,我们可以看到T1弛豫时间在科学研究和技术应用中的重要性。

深入了解和研究T1弛豫时间对于推动相关领域的发展和应用具有重要意义。

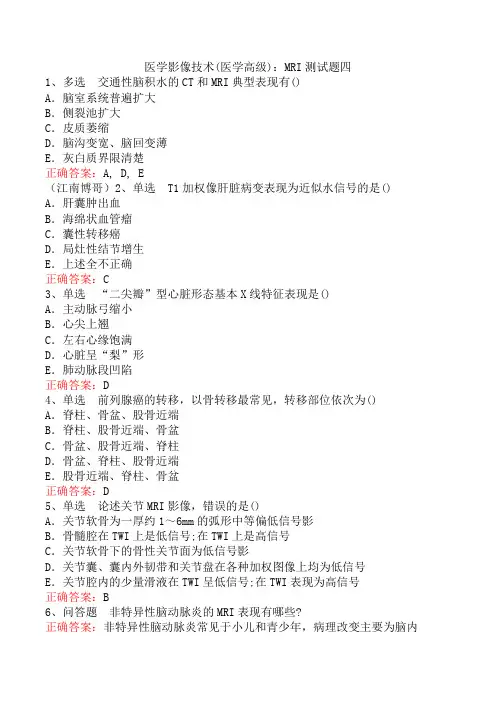

医学影像技术(医学高级):MRI测试题四1、多选交通性脑积水的CT和MRI典型表现有()A.脑室系统普遍扩大B.侧裂池扩大C.皮质萎缩D.脑沟变宽、脑回变薄E.灰白质界限清楚正确答案:A, D, E(江南博哥)2、单选T1加权像肝脏病变表现为近似水信号的是() A.肝囊肿出血B.海绵状血管瘤C.囊性转移癌D.局灶性结节增生E.上述全不正确正确答案:C3、单选“二尖瓣”型心脏形态基本X线特征表现是()A.主动脉弓缩小B.心尖上翘C.左右心缘饱满D.心脏呈“梨”形E.肺动脉段凹陷正确答案:D4、单选前列腺癌的转移,以骨转移最常见,转移部位依次为()A.脊柱、骨盆、股骨近端B.脊柱、股骨近端、骨盆C.骨盆、股骨近端、脊柱D.骨盆、脊柱、股骨近端E.股骨近端、脊柱、骨盆正确答案:D5、单选论述关节MRI影像,错误的是()A.关节软骨为一厚约1~6mm的弧形中等偏低信号影B.骨髓腔在TWI上是低信号;在TWI上是高信号C.关节软骨下的骨性关节面为低信号影D.关节囊、囊内外韧带和关节盘在各种加权图像上均为低信号E.关节腔内的少量滑液在TWI呈低信号;在TWI表现为高信号正确答案:B6、问答题非特异性脑动脉炎的MRI表现有哪些?正确答案:非特异性脑动脉炎常见于小儿和青少年,病理改变主要为脑内参考解析:试题答案非特异性脑动脉炎常见于小儿和青少年,病理改变主要为脑内中小动脉内膜炎、纤维组织增生,使管腔狭窄或闭塞,引起多发性脑梗死、脑软化,少数也可引起脑出血。

后者是因为小动脉肌层变性薄弱所致。

脑梗死、脑软化及脑出血与其他原因引起MRI表现基本相似,仅发病年龄及病变多发为其不同,MRI病变血管有两种表现形式,一种表现为大脑前、中、后动脉主干的狭窄,一种表现为脑内小动脉广泛狭窄。

7、单选肝癌合并肝硬化的发病率为()A.45%B.30~50%C.90%以上D.50~90%E.30~45%正确答案:D8、问答题后纵韧带骨化的MRI表现有哪些?正确答案:后纵韧带骨化发生于后纵韧带肥厚的基础上,由于后纵韧带为纤维组织成分,发生骨化之后也主要为皮质骨成分,因此磁共振主要表现为沿椎体后缘的锯齿状黑色低信号影。

核磁共振运行原理

核磁共振就是利用原子核的磁效应,在外加磁场中通过原子核共振发生的。

当施加在原子核上的电场消失,原子核就会获得一个自旋,这个自旋称为弛豫时间。

根据质子与原子核之间的相互作用,就可以知道它们之间的距离,从而求出它们的磁化强度。

然后利用一个核磁共振系统就可以检测出这种距离。

如果把核磁共振系统放入一个磁场中,并把一个物体放在磁铁和该物体之间,那么当它受到外界磁场的作用时,就会产生共振。

同样,在外加磁场中将一个物体放在磁铁和该物体之间也会产生共振。

实验证明,在磁共振系统中只要有一定强度的外加磁场存在,就能使系统产生共振并检测出这种运动。

当有一个物体靠近磁场时,该物体受到的磁场力就会使得自旋发生改变。

如果施加在这个物体上的电场强度足够大,那么当磁场消失时这个物体就会吸收这种电场而发生弛豫。

如果把这个物体移开一段距离,那么它被再次施加在这个场强较低的地方时又会重新吸收这种电场。

这就是共振现象。

—— 1 —1 —。

医学影像学MRI试题选编附答案练习题:【选择题】(一)A题型1、关于MRI成像的基本操作步骤,哪项产法准确()A、将患者摆入强磁场中B、发射无线电波瞬间即关掉无线电波C、接收由患者体内发出的磁共振信号D、用磁共振信号重建图像E、以上步骤缺一不可2、关于MRI成像的基本原理的表述,哪项不准确()A、当前MRI都用氢核或质子成像B、质子是一个小磁体有自己的磁场C、进动速度用进动频率表示D、进动频率取决于所处的外磁场场强,外磁场场强越强,进动频率越低E、把患者放进MR机磁体内,患者本身成为一个磁体,有其磁场,即发生了磁化3、关于MRI成像基本原理的表述哪项不准确()A、沿着外磁场纵轴(Z轴)方向的磁化,称为纵向磁化B、在纵向磁化的基础上,向患者发射射频脉冲(RF),如RF脉冲与质子进动频率相同,就能将其能量传给质子,出现共振。

C、进动频率至今尚无可靠的方程计算出来,但可以估计D、质子吸收RF脉冲的能量,由低能级跃迁到高能级E、质子处于同相位后,磁矢量叠加而出现横向磁化4、关于弛豫时间的表述哪项不正确()A、终止RF脉冲后即发生驰豫B、有两种弛豫,即纵向和横向弛豫C、有两种弛豫时间,即T1T 2D、T1短于T2E、T1和T2是时间常数,而非绝对值5、MRI的成像基础基于()A、组织间吸收系数的差别B、组织间弛豫时间的差别C、进动频率的差别D、射频脉冲的差别E、磁场强度的差别6、*在MRI设备中,关于主磁体价值的描述,哪项不正确()A、直接关系到磁场强度B、直接关系到磁场均匀度C、直接关系到磁场稳定性D、不影响MRI图像质量E、用以说明MRI设备类型7、MR图像与CT图像相比优越性表现为()A、断面图像B、数字图像C、灰度图像D、空间分辨力高E、软组织对比分辨力高8、关于MRI成像“流动效应”的表述,哪项不正确A.于SE序列终止RF后接收该层面信号时,由于血管内血液激发的质子已流动离开受检层面,接收不到信号,此称为流空现象B.血液流空现象使血管腔内不使用对比剂即可显影C.流空的血管呈白影D.流空现象亦出现于脑脊液E.流动的血液信号还与流动方向、速度及层流和湍度有关9、关于质子弛豫增强效应与对比增强的表述哪项不正确A.一些顺磁或超顺磁性物质使局部产生磁场,可缩短周围质子弛豫时间B.钆(GD)属顺磁性物质C.钆可用作MRI对比剂D.对比剂可以改MR信号强度E. T1WI图像上,非增强部分呈高信号10、MRI检查的禁忌证是A.老年体弱患者B.置有心脏起搏器或人工金属材料者C.心、肝、肾功能不全患者D.严重的糖尿病患者E.不够合作的患者11、关于脉冲序列,下述哪项不正确A.SE序列最常应用B.SE序列有两个扫描参数,即TR与TEC.选择不同的TR与TE可分别获得T1WI、T2WI和PDWI D.一般TR用300-3000MS,TE用15-90MSE.MR信号强度与TR、T2成反比,与TE、T1成正比12、关于MRI检查技术,哪项描述不正确A.脂肪抑制是将图像上由脂肪形成的高信号抑制下去,使其信号强度减低B.脂肪抑制持术不能使非脂肪成分的高信号受抑制,其信号强度保持不变C.MRI对比增强检查是静脉内注入能使质子弛豫时间缩短的顺磁性物质作为对比剂,行MRI对比增强D.现在常用的对比剂为GD-DTPAE.对比增强检查对中枢神强系统疾病的诊断价值较小13、GD-DTPA对比剂的特点是A.不有通过完整的血脑屏障B.可被胃黏膜吸收C.可由细胞外间隙进入细胞内D.有一定的靶器官E.不能改变T1与T214.关于MR血管造影(MRA),哪项描项不正确A.是血管成像的MRI技术B.必须注入对比剂,但注射量少C.安全,无创性检查D.常用时间飞跃(TOF)和相位对比(PC)法E.对小血管和小病变的显示不够满意15、下述哪项不符合MR水成像的条件和优点A.采用长TE技术获得重T2WI,突出水的信号B.应有高场MRI设备及相应软件C.无创伤,无痛苦D.影像较清楚E.方法较简单、方便16、一般而言,MRI检查中属于安全、对人体健康无不良作用的场强范围是A.低于4.0TB. 低于3.0TC. 低于2.0TD. 低于1.0TE. 低于0.5T(二)B型题问题17-19A、梯度线圈B、体积线圈套C、表面线圈D、射频发射器E、MR信号接受器17、改变主磁体场强,用作选层和信息的空间定位,共有三套相应线圈18、完全包绕需要成像的部位,与扫描部位的大小相仿。

核磁共振的基本原理是强外磁场内人体中的氢原子核(即1H),在特定射频(RF)脉冲作用下弛豫时间不同。

1、人体1H在强外磁场内产生纵向磁矢量和1H进动:1H在绕自身轴旋转的同时,还围绕外磁场方向做锥形运动,称为进动,进动的频率与外磁场场强呈正比。

2、发射特定的RF脉冲引起磁共振现象:向强外磁场内的人体发射特定频率的RF脉冲,1H吸收能量而发生磁共振现象。

3、停止RF脉冲后1H恢复至原有状态并产生信号:停止发射RF脉冲后,1H迅速恢复至原有的平衡状态,这一过程称为弛豫过程,所需时间称为弛豫时间。

纵向磁矢量恢复的时间为纵向弛豫时间,亦称T1弛豫时间;横向磁矢量的衰减和消失时间为横向弛豫时间,亦称T2弛豫时间。

4、采集、处理MR信号并重建为MRI图像:对于反映人体组织结构T1值和T2值的MR信号经采集、编码、计算等一系列复杂处理,即可重建为MRI灰阶图像。

MRI图像上的黑白灰度对比,反映的是组织间弛豫时间的差异。

![弛豫与弛豫时间在磁共振现象中[修改版]](https://uimg.taocdn.com/d4cc1bf26c85ec3a86c2c5f8.webp)

第一篇:弛豫与弛豫时间在磁共振现象中弛豫与弛豫时间在磁共振现象中,终止射频脉冲后,质子将恢复到原来的平衡状态,这个恢复过程叫弛豫。

弛豫分为纵向弛豫和横向弛豫两种。

(1)纵向弛豫和纵向弛豫时间:人体在MR机磁体内可产生一个沿外磁场纵轴(Z轴)方向的总磁矩,成为纵向磁化。

发射射频脉冲后,纵向磁化消失为零。

停止射频脉冲,纵向磁化逐渐恢复至原磁化量的63%,所需时间成为纵向弛豫时间,简称T1. (2)横向弛豫和横向弛豫时间:发射的射频脉冲还使振动的质子做同步同速运动,处于同相位,这样,质子在同一时间指向同一方向,形成横向磁化。

停止射频脉冲,振动的质子处于不同相位,横向磁化逐渐消失至原磁化量37%,所需时间成为横向弛豫时间,简称T2.在磁场强度一样的条件下,同一种质子的T1和T2从理论上是一样的。

(3)MRI成像:每个体素中氢质子的含量不同,氢质子受周围环境影响也会改变弛豫时间,这样虽然均称为氢质子成像,但含有不同的组织的体素之间会产生弛豫时间的差别。

即同为氢质子,静磁场强度也一致,但因组织结构的差别,造成氢质子之间弛豫时间的差别,把这些弛豫时间的差别用电信号记录下来并且数字化,就成为磁共振成像的基础。

实际过程是在人为旁边安装接受线圈,在质子弛豫过程中接受线圈受到感应产生电信号,弛豫的快慢决定了信号的强弱。

记录每个像素信号的强弱变化并将其定位,经过计算机的处理就形成黑白差别的磁共振图像。

第二篇:命题作文:生活中的张与弛命题作文:生活中的张与弛生活中的张与弛,可能受各种因素的影响之制约。

地域上,城市给人的印象或许是紧促的步伐,乡村给人的印象应是午后的树下小憩;文化上,美国给人的印象是快餐式的紧绷生活,丹麦给人的印象却是花上一下午的时间坐在湖边等一条鱼的喜悦。

然而不论是地域还是文化,本质是由人构成的。

个人的张与弛汇集起来便成了一种区域性的精神符号。

生活中的张与弛,是生活节奏的距离相间。

仿佛花儿的盛开与凋零一般,无花期的休憩恰是孕育下一个盛开的厚积薄发。

磁共振成像复习题一、专业名词解释与翻译1.磁共振成像: magnetic resonance imagin g ,MRI是利用射频电磁波(脉冲序列)对置于磁场中的含有自旋不为零的原子核的物质进行激发,发生核磁共振,用感应线圈检测技术获得组织弛豫信息和质子密度信息(采集共振信号),通过图像重建形成磁共振图像的方法和技术。

2.磁旋比(gyromagnetic-ratio ):γ是磁矩μ与核角动量J 之比,γ是一个原子核固有的特征值,不同的原子核具有不同的γ值,每种原子核的γ是一常数。

3.magnetization vector :磁化强度矢量M磁化强度矢量是单位体积内所有μ的矢量和,通常用M 表示,定义式为:i N i M μ∑==14.横向磁化矢量M XY :transverse magnetization磁化强度矢量M 在XY 面上的投影M XY 叫做M 的横向分量M XY 。

5.纵向磁化矢量M Z :longitudinal magnetization磁化强度矢量M 在Z 上的投影M Z 叫做M 的纵向分量M Z 。

6.弛豫:relaxationRF 脉冲停止质子即迅速由激发态向原来的平衡状态恢复,系统由激发态恢复至平衡状态的过程。

7.横向弛豫:transverse relaxation横向磁化矢量逐步消失的过程。

射频脉冲停止后,横向磁化矢量M XY 由最大逐步消失的过程称横向弛豫,是自旋-自旋弛豫的宏观表现,又称T 2弛豫。

8.纵向弛豫:longitudinal relaxation纵向磁化矢量逐步恢复的过程和新建立的横向磁化矢量逐步消失的过程。

前者称为纵向弛豫,射频脉冲停止后,纵向磁化矢量由最小恢复到原来大小的过程称纵向弛豫,又称为自旋-晶格弛豫或称T 1弛豫。

9.横向弛豫时间:transverse relaxation time是M xy 弛豫减至其最大值37%所需的时间。

10.纵向弛豫时间:longitudinal relaxation timeMz 恢复到原纵向磁化强度63%的时间,称纵向弛豫时间T 1。

核磁共振法测量弛豫时间实验报告总结实验目的:本实验旨在通过核磁共振法测量样品中的弛豫时间,了解核磁共振技术在物质分析中的应用。

实验原理:核磁共振是利用原子核在强恒定磁场下吸收或放出特定频率的电磁辐射而产生共振的现象。

在核磁共振实验中,我们通常会关注样品的弛豫时间。

弛豫时间可分为自旋-晶格弛豫时间(T1)和自旋-自旋弛豫时间(T2)。

实验步骤:1. 准备样品:选择一个适合核磁共振测量的样品,并将其置于核磁共振仪中。

2. 设置仪器参数:根据样品特性和实验要求,设置核磁共振仪的参数,如磁场强度、脉冲序列参数等。

3. 开始实验:通过发送特定频率的射频脉冲来激发样品中的核自旋系统,然后观察样品的响应信号。

4. 记录数据:记录响应信号的强度和时间,以便后续数据处理和分析。

5. 处理数据:根据核磁共振信号的特点,使用相应的方法计算弛豫时间。

实验结果:根据实验数据处理得出样品的弛豫时间,并与理论值进行比较。

实验结果表明,该方法能准确测量样品的弛豫时间,并可用于物质分析和结构研究。

实验结论:本实验通过核磁共振法测量样品的弛豫时间,验证了该方法在物质分析中的可行性和准确性。

核磁共振技术的应用将为化学、医学、材料科学等领域的研究提供重要的实验手段和数据支持。

附录:实验数据表格:时间(s)弛豫时间T1(s)弛豫时间T2(s)0.1 1.2 0.80.2 1.1 0.70.3 1.0 0.90.4 1.3 0.60.5 1.4 0.9注意:以上数据仅为示例,请根据具体实验结果填写。

参考文献:[1] Smith, J. K., & Chen, L. M. (2017). Applications of nuclear magnetic resonance (NMR) in medicinal chemistry. Journal of Medicinal & Process Chemistry, 2(2).[2] Johnson, P. M. (2016). Principles of nuclear magnetic resonance in one and two dimensions. Oxford University Press.[3] Gupta, L. C., Gupta, A. F., & Maheshwari, N. K. (2019). Nuclear magnetic resonance: concepts, methods, and applications. PHI Learning Private Limited.。

1 磁共振基本原理磁共振成像的依据是与人体生理、生化有关的人体组织密度对核磁共振的反映不同。

要理解这个问题,就必须知道核磁共振和核磁共振的特性。

一、核磁共振与核磁共振吸收的宏观描述由力学中可知,发生共振的条件有二: 一是必须满足频率条件,二是要满足位相条件。

原子核是自旋的,它绕某个轴旋转(颇像个陀螺)。

旋转时产生一定的微弱磁场和磁矩。

将自旋的原子核放在一个均匀的静磁场中,受磁场作用,原子核的自旋轴会被强制定向,或与磁场方向相同,或与磁场方向相反。

重新定向的过程中,原子核的自旋轴将类似旋转陀螺般的发生进动。

不同类的原子核有不同的进动性质,这种性质就是旋转比(非零自旋的核具有特定的旋转比),用γ表示。

进动的角频率ω一方面同旋转比有关;另一方面同静磁场的磁场强度 B 有关。

其关系有拉莫尔(Larmor )公式(ω又称拉莫尔频率) :ω=γ·B (6-1) 静磁场中的原子核自旋时形成一定的微弱势能。

当一个频率也为ω的交变电磁场作用到自旋的原子核时,自旋轴被强制倾倒,并带有较强的势能;当交变电磁场消除后,原子核的自旋轴将向原先的方向进动,并释放其势能。

这种现象就是核磁共振现象(换言之,当电磁辐射的圆频率和外磁场满足拉莫尔公式时,原子核就对电磁辐射发生共振吸收),这一过程也称为弛豫过程,释放势能所产生的电压信号就是核磁共振信号.也被称为衰减信号(FID )。

显然,核磁共振信号是一频率为ω的交变信号,其幅度随进动过程的减小而衰减。

图6-1表示几种原子核的共振频率与磁场强度的关系。

这些频率是在电磁波谱的频带之内,这样的频率大大低于 X 线的频率,甚至低于可见光的频率。

可见它是无能力破坏生物系统的分子的。

在实际情况下,由于所研究的对象都是由大量原子核组成的组合体,因此在转入讨论大量原子核在磁场中的集体行为时,有必要引人一个反映系统磁化程度的物理量来描述核系统的宏观特性及其运动规律。

这个物理量叫静磁化强度矢量,用 M 表示。

磁共振的原理固体在恒定磁场和高频交变电磁场的共同作用下,在某一频率附近产生对高频电磁场的共振吸收现象。

在恒定外磁场作用下固体发生磁化,固体中的元磁矩均要绕外磁场进动。

由于存在阻尼,这种进动很快衰减掉。

但若在垂直于外磁场的方向上加一高频电磁场,当其频率与进动频率一致时,就会从交变电磁场中吸收能量以维持其进动,固体对入射的高频电磁场能量在上述频率处产生一个共振吸收峰。

若产生磁共振的磁矩是顺磁体中的原子(或离子)磁矩,则称为顺磁共振;若磁矩是原子核的自旋磁矩,则称为核磁共振。

若磁矩为铁磁体中的电子自旋磁矩,则称为铁磁共振。

核磁矩比电子磁矩约小3个数量级,故核磁共振的频率和灵敏度比顺磁共振低得多;同理,弱磁物质的磁共振灵敏度又比强磁物质低。

从量子力学观点看,在外磁场作用下电子和原子核的磁矩是空间量子化的,相应地具有离散能级。

当外加高频电磁场的能量子hv等于能级间距时,电子或原子核就从高频电磁场吸收能量,使之从低能级跃迁到高能级,从而在共振频率处形成吸收峰。

利用顺磁共振可研究分子结构及晶体中缺陷的电子结构等。

核磁共振谱不仅与物质的化学元素有关,而且还受原子周围的化学环境的影响,故核磁共振已成为研究固体结构、化学键和相变过程的重要手段。

核磁共振成像技术与超声和X射线成像技术一样已普遍应用于医疗检查。

铁磁共振是研究铁磁体中的动态过程和测量磁性参量的重要方法。

磁共振基本原理磁共振(回旋共振除外)其经典唯象描述是:原子、电子及核都具有角动量,其磁矩与相应的角动量之比称为磁旋比γ。

磁矩M 在磁场B中受到转矩MBsinθ(θ为M与B间夹角)的作用。

此转矩使磁矩绕磁场作进动运动,进动的角频率ω=γB,ωo称为拉莫尔频率。

由于阻尼作用,这一进动运动会很快衰减掉,即M达到与B平行,进动就停止。

但是,若在磁场B的垂直方向再加一高频磁场b(ω)(角频率为ω),则b(ω)作用产生的转矩使M离开B,与阻尼的作用相反。

如果高频磁场的角频率与磁矩进动的拉莫尔(角)频率相等ω =ωo,则b(ω)的作用最强,磁矩M的进动角(M与B角的夹角)也最大。

磁共振成像磁共振成像是利用原子核在磁场内共振所产生信号经重建成像的一种成像技术。

磁共振成像(MRI)作为一项新的医学影像诊断技术,近年来发展十分迅速。

MRI所提供的信息量不但多于其他许多成像技术,而且以它所提供的特有信息对诊断疾病具有很大的潜在优越性。

核磁共振(nuclear magneticresonance,NMR)是一种核物理现象。

早在1946年Block与Purcell就报道了这种现象并应用于波谱学。

Lauterbur1973年发表了MR成象技术,使核磁共振不仅用于物理学和化学。

也应用于临床医学领域。

近年来,核磁共振成像技术发展十分迅速,已日臻成熟完善。

检查范围基本上覆盖了全身各系统,并在世界范围内推广应用。

为了准确反映其成像基础,避免与核素成像混淆,现改称为磁共振成象。

参与MRi 成像的因素较多,信息量大而且不同于现有各种影像学成像,在诊断疾病中有很大优越性和应用潜力4MRI的成像基本原理与设备4.1磁共振现象与MRI含单数质子的原子核,例如人体内广泛存在的氢原子核,其质子有自旋运动,带正电,产生磁矩,有如一个小磁体(图1-5-1)。

小磁体自旋轴的排列无一定规律。

但如在均匀的强磁场中,则小磁体的自旋轴将按磁场磁力线的方向重新排列(图1-5-2)。

在这种状态下,图1-5-1 质子带正电荷,它们像地球一样在不停地绕轴旋转,并有自己的磁场用特定频率的射频脉冲(radionfrequency,RF)进行激发,作为小磁体的氢原子核吸收一定量的能而共振,即发生了磁共振现象。

停止发射射频脉冲,则被激发的氢原子核把所吸收的能逐步释放出来,其相位和能级都恢复到激发前的状态。

这一恢复过程称为弛豫过程(relaxationprocess),而恢复到原来平衡状态所需的时间则称之为弛豫时间(relaxationtime)。

有两种弛豫时间,一种是自旋-晶格弛豫时间(spin-lattice relaxationtime)又称纵向弛豫时间(longitudinal relaxation time)反映自旋核把吸收的能传给周围晶格所需要的时间,也是90°射频脉冲质子由纵向磁化转到横向磁化之后再恢复到纵向磁化激发前状态所需时间,称T1。

南⽅医科⼤学⽣物医学⼯程学院MRI考试题(看选择题考了很多原题)重点⼀、单选题题⼲:1-301.提出在主磁场上叠加线性梯度场⽅法的是( )A. DamadianB. BlochC. LauterburD. Purcell2.下列元素中哪个不能进⾏MR成像( )A. 23NaB. 16OC. 31PD. 2H3.在1.5T的场强下,氢质⼦的共振频率约为( )A. 63.9MHzB. 21.3MHzC. 42.6MHzD. 85.2MHz4.下列描述正确的是( )A.静磁场作⽤,氢质⼦全部顺磁场排列;B.静磁场作⽤,氢质⼦全部逆磁场排列;C.顺磁场排列的质⼦是低能稳态质⼦;D.逆磁场排列的质⼦是⾼能稳态质⼦;5.SE序列中,180°RF脉冲的⽬的是( )A.使磁化⽮量由最⼤值衰减到37%的⽔平;B.使磁化⽮量倒向负Z轴;C.使磁化⽮量倒向XY平⾯内进动;D.使散相的质⼦重聚;6.下列等式中,哪⼀项是正确的( )A. 1T(特斯拉)=10G(⾼斯)B. 1T=102GC. 1T=103GD. 1T=104G7.下⾯哪个关系是正确的( )A. T2 > T2* > T1B. T1 > T2 > T2*C. T1 > T2* > T2D. T2* > T2> T18.在SE序列中,TE是指( )A. 90°脉冲到180°脉冲间的时间;B. 90°脉冲到信号产⽣的时间;C.180°脉冲到信号产⽣的时间;D.第⼀个90°脉冲⾄下⼀个90°脉冲所需的时间;9.下列哪个序列最易超出SAR的限制( )A. FIDB. SEC. FSED. GRE10.能够测量T2的信号是:( )A. FIDB. SEC. SSED. GRE11.IR序列的射频脉冲激发特征是( )A.α<90°B. 180°―90°C. 90°―180°D. 90°―180°―180°12.在SE序列中,PDW加权像指( )A.长TR,短TE所成的图像B.长TR,长TE所成的图像C.短TR,短TE所成的图像D.短TR,长TE所成的图像13.不影响MR图像对⽐度的因素是( )A.TR B.TE C.NEX D.造影剂14.在MR成像过程平⾯信号的定位中( )A. 频率编码起作⽤,相位编码不起作⽤;B. 相位编码起作⽤,频率编码不起作⽤;C. 频率编码和相位编码共同起作⽤;D. 以上均不是;15.关于频率编码和相位编码描述错误的是( )A. 频率编码耗时短;B. 相位编码需改变幅度C. 相位编码耗时长D. 相位编码过程中,不易产⽣数据误差。

核磁波谱弛豫时间的设置需要根据具体的实验条件和目标来确定。

一般来说,核磁波谱的弛豫时间与样品的物理性质、实验温度、磁场强度等因素有关。

在常规的实验条件下,可以根据不同的样品类型和实验要求,选择适当的弛豫时间范围进行实验。

例如,对于液体样品,常用的弛豫时间是数十毫秒到数百毫秒之间;对于固体样品,由于其内部结构的复杂性和样品质量的差异,需要适当延长弛豫时间,通常在数百毫秒到数秒之间。

此外,为了获得更准确的弛豫时间数据,需要对实验数据进行定性和定量分析。

定性分析可以确定样品中不同组分的性质和含量,从而为弛豫时间的确定提供依据;定量分析可以计算出样品中不同组分对弛豫时间的影响程度,进一步优化实验条件和参数设置。

总之,核磁波谱的弛豫时间设置需要根据具体的实验条件和目标进行选择和优化,通过对实验数据的定性和定量分析,可以获得更准确的实验结果。

.

弛豫与弛豫时间在磁共振现象中,终止射频脉冲后,质子将恢复到原来的平衡状态,这个恢复过程叫弛豫。

弛豫分为纵向弛豫和横向弛豫两种。

(1)纵向弛豫和纵向弛豫时间:人体在MR机磁体内可产生一个沿外磁场纵轴(Z轴)方向的总磁矩,成为纵向磁化。

发射射频脉冲后,纵向磁化消失为零。

停止射频脉冲,纵向磁化逐渐恢复至原磁化量的63%,所需时间成为纵向弛豫时间,简称T1.(2)横向弛豫和横向弛豫时间:发射的射频脉冲还使振动的质子做同步同速运动,处于同相位,这样,质子在同一时间指向同一方向,形成横向磁化。

停止射频脉冲,振动的质子处于不同相位,横向磁化逐渐消失至原磁化量37%,所需时间成为横向弛豫时间,简称T2.在磁场强度一样的条件下,同一种质子的T1和T2从理论上是一样的。

(3)MRI成像:每个体素中氢质子的含量不同,氢质子受周围环境影响也会改变弛豫时间,这样虽然均称为氢质子成像,但含有不同的组织的体素之间会产生弛豫时间的差别。

即同为氢质子,静磁场强度也一致,但因组织结构的差别,造成氢质子之间弛豫时间的差别,把这些弛豫时间的差别用电信号记录下来并且数字化,就成为磁共振成像的基础。

实际过程是在人为旁边安装接受线圈,在质子弛豫过程中接受线圈受到感应产生电信号,弛豫的快慢决定了信号的强弱。

记录每个像素信号的强弱变化并将其定位,经过计算机的处理就形成黑白差别的磁共振图像。

(4)如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

(5)

(6)

(7)

精品。