脉冲核磁共振横向弛豫时间汇总.

- 格式:ppt

- 大小:1.06 MB

- 文档页数:12

MRI名词解释:1,纵向弛豫时间(T1):90度射频脉冲停止后,磁化分量Mz达到其最终平衡状态63%的时间。

2,横向弛豫时间(T2):90度射频脉冲停止后,磁化分量Mxy衰减到原来值37%的时间。

3,进动:氢原子绕自身轴线转动的同时,其转动周线又绕着重力方向回转的现象。

液体衰减反转恢复:俗称水抑制序列,它是将自由水如脑脊液的信号抑制为0,又得到了T2W1序列对病灶检出敏感的优点。

4,磁共振造影:是一种完全非损伤性的,耗时较短的检查,目前主要用于血管疾病包括动脉瘤、动静脉畸形、静脉窦血栓形成等的诊断方面。

成像技术主要有时间飞越法和相位对比法。

5,脑白质塌陷征:脑膜瘤较大时,压迫相邻部位脑实质,使脑灰质下方呈指状突出的脑白质变薄,且与颅骨内板之间的距离增大,是提示脑外占位病变的可靠间接征象。

6,脑膜尾征:脑膜瘤附着处的脑膜受肿瘤浸润,当MRI增强扫描时常有显著增强,并表现为肿瘤邻近脑膜增粗,远端变细。

7,垂直室间隔的心室长轴位:选取平行室间隔心室长轴像中左室最大切面一层为定位像,旋转梯度场方向,使扫面与心尖和主动脉根部的连线相平行,为显示四个心腔及心内结构的最佳切面。

8,垂直室间隔的心室短轴位:以横断面为定位像,旋转梯度场方向,使扫面线与室间隔垂直,相当于心血管造影的左前斜位,该切面能显示升主动脉、主动脉弓、降主动脉的全貌。

9,肾癌的假包膜:为肾肿物周围的低信号环,有一定的特异性,在T2W1较T1W1清楚,其病理基础是受压迫的肾实质血管及纤维组织。

10,灯泡征:为肝血管瘤的特征性表现,在T1W1均匀性()低信号,在多回波T2W1上面随着TE的增长,瘤体信号强度递增,甚至超过胆汁、脑信号影。

11,椎管内占位的硬膜外征:脊髓和转移瘤之前T1W1和T2W1均显示的低信号带,它的组织学基础是硬脊膜和韧带。

12,出血性脑梗死又称为梗死后出血,是指脑梗死后缺血区血管再通,血液溢出的结果,多在脑梗死一到数周后发生。

一、概述核磁共振是一种无创的成像技术,可用于观察人体和动植物的内部结构及功能。

在核磁共振成像中,横向弛豫时间(T2)是一个重要的参数,它反映了样品中的磁性粒子在受到外部磁场扰动后重新排列成稳态的速度。

而孔径转化是指磁性粒子在孔径尺寸变化的情况。

本文将探讨核磁共振的横向弛豫时间与孔径转化之间的关系。

二、核磁共振的横向弛豫时间1. 横向弛豫时间的概念横向弛豫时间(T2)是指核磁共振信号在受到外部磁场扰动后迅速减小到初始数值的时间。

它是样品中磁矩的横向弛豫时间,与样品中磁性粒子的自旋之间的相互作用有关。

2. T2与孔径转化的关系实验表明,孔径转化会显著影响样品中的横向弛豫时间。

当孔径尺寸较小时,磁性粒子的移动受限,其运动受到限制,横向弛豫时间会相对变长。

而当孔径尺寸较大时,磁性粒子的运动受到更少的限制,横向弛豫时间会相对变短。

三、基于孔径转化的横向弛豫时间的应用1. 生物医学成像在生物医学成像领域,横向弛豫时间与孔径转化的关系被广泛应用于MRI成像。

通过观察样品中不同孔径尺寸下的横向弛豫时间变化,可以对生物组织的微观结构进行评估,为疾病的诊断和治疗提供重要信息。

2. 材料科学对于材料科学而言,通过研究材料孔径尺寸对横向弛豫时间的影响,可以更好地了解材料内部结构的微观特性,为材料的设计和制备提供指导。

四、未来展望随着核磁共振技术的发展,对横向弛豫时间与孔径转化之间关系的研究将会更加深入。

未来可以通过更精细的实验设计和先进的数据分析技术,进一步揭示孔径尺寸对横向弛豫时间的影响机制,为核磁共振技术在生物医学和材料科学领域的应用提供更多可能。

五、结论核磁共振的横向弛豫时间与孔径转化之间存在一定的关系,孔径尺寸的变化会显著影响样品中的横向弛豫时间。

在生物医学成像和材料科学领域,这一关系已经得到了广泛的应用,并在未来有望得到进一步的深化和拓展。

对此关系的研究将为核磁共振技术的发展和应用提供新的思路和机遇。

六、深入探讨孔径尺寸对横向弛豫时间的影响上文简要介绍了孔径尺寸对横向弛豫时间的影响,但随着科学技术的不断进步,人们对孔径尺寸与横向弛豫时间之间关系的研究远未达到尽头。

连续和脉冲核磁共振【摘要】:本实验主要以水中的氢核为主要研究对象,理解掌握核磁共振技术的基本原理以及核磁共振信号的基本测量方法。

实验中利用核磁共振谱仪在连续工作方式下观察不同浓度的CuSO溶液的共振信号,并估算样品的横向弛豫时间;同时4利用核磁共振仪在脉冲的工作方式下,采用90︒-180︒双脉冲自旋回波法测量其横向弛豫时间。

两种方法都能观察到核磁共振现象,并且随着CuSO浓度增4逐渐减小。

加,其横向弛豫时间T2关键词:连续核磁共振脉冲核磁共振横向弛豫时间一、实验引言:核磁共振技术(Nuclear Magnetic Resonance,简称NMR)是指具有磁矩的原子核在恒定磁场中由电磁波引起的塞曼能级间的共振跃迁现象,这项技术是1945年布洛赫(Felix Bloch)和铂塞尔(Edward Purcell)分别独立发明的,此方法大大提高了核磁矩的测量精度。

核磁共振自发明以来去得了惊人的发展,如今NMR不仅是一种能直接而准确的测量原子核磁矩的方法,而且已成为研究物质微观结构的常用工具,比如,用于研究有机大分子结构,精确测量磁场及固体物质的结构相变等。

另外,核磁共振技术不会破坏样品,也不会破坏物质的化学平衡态,所以尤其适用于有机生命体的研究,如今,核磁共振成像技术已经成为检查人体病变方面的有力武器,在生物学、医学、遗传学等领域都有着重要应用。

核磁共振谱仪按射频场施加的方式不同分为连续波谱仪和脉冲波谱仪。

前者射频场持续不断的加到样品上,得到的是频率普(波谱);后者射频场以窄脉冲方式加给样品,得到的是时间谱或自由感应衰减信号随时间变化,经傅立叶变换后可转变为频率谱。

本实验以水中的氢核为主要研究对象,利用核磁共振谱仪观察共振的信号。

二、实验原理:1、核磁共振的量子力学描述原子核中的质子和中子都具有轨道和自旋角动量,因此,原子核的磁矩应该是质子磁矩和中子磁矩的总和。

当原子核处于外磁场B 中时,由于核磁矩和外磁场的相互作用使得原子核获得附加能量,即:E=-B ∙1μ=B ∙2-μ=B γ1m - (1)由此可见,不同磁量子数的原子核获得能量是不同的,这就会使原来简并的磁能级发生分裂,即著名的塞曼分裂,由上式可以知道磁能级在外磁场中的分裂是等间距的,其相邻的两个磁能级间的能量差是:w ==∆B E γ (2)而能级间的量子力学选择定则为1m 1±=∆,所以在垂直于B 的平面内加一个射频磁场,当其频率为πγ2f B=时,处在较低能态的核会吸收电磁辐射的能量跃迁到较高的能态,这就是量子力学意义上的核磁共振。

核磁共振原理:磁共振成像是利用电磁波(RF)对置于磁场中的含有自旋不为零的原子核的物质进行激发,发生磁共振,用感应线圈采集磁共振信号,经处理建立数字图像。

(核与磁相互作用产生共振,需具备原子核,外磁场,电磁波)原子核:中子和质子数均为奇数;中子为奇数,质子为偶数;中子为偶数,质子为奇数外磁场:电磁波(射频脉冲):核磁弛豫:1.自旋-晶格弛豫时间(纵向弛豫时间)T1弛豫2.自旋-自旋弛豫时间(横向弛豫时间)T2弛豫一、磁共振成像的物理基础将物质中具有磁矩的自旋原子核置于静磁场(外磁场、主磁场,用B表示)中并受到特定频率的射频脉冲作用时,原子核将吸收射频脉冲的能量而在它们的能级之间发生共振跃迁,这就是磁共振现象。

磁共振信号的产生必须满足三个条件:①具有磁矩的自旋原子核;②稳定的静磁场;③特定频率的射频脉冲。

1.原子核的自旋与磁矩任何存在奇数质子、中子或者质子数与中子数之和为奇数的原子核均存在磁矩。

这种自旋运动能够产生核磁的原子核才能产生磁共振现象。

在临床工作中常选择氢原子核内只有质子没有中子,因此氢原子又称为氢质子,人体的磁共振成像又称为质子成像。

2.静磁场在Z轴上合成一个净磁化矢量:即纵向磁化矢量Mz。

Mz稳定的指向B方向。

质子在自旋的同时,也绕B的轴进行旋转,这样的运动状态称之为“进动”或称为“旋进”。

表示),它在3.射频脉冲射频脉冲(RF)是一种交变电磁波(磁场分量用B1MR中仅做短暂的发射,称为射频脉冲。

如果向人体发射一个90o射频脉冲,Mz被翻转到XY平面,形成M。

如果我XY们在XY平面内设置一个线圈,进动的M将在线圈内产生电流,这就是磁共振信XY号。

导致质子绕Z轴的快速进动,逐步的螺旋向下翻转到XY平面,这种运动方式为“章动”。

二、磁共振信号的产生弛豫就是指自旋质子的能级由激发态恢复到稳定态的过程。

它包括同步发生但彼此独立的两个过程,即纵向弛豫和横向弛豫。

1.纵向弛豫射频脉冲停止以后,纵向磁化矢量Mz由最小恢复到原来大小的过程称纵向弛豫。

弛豫与弛豫时间在磁共振现象中,终止射频脉冲后,质子将恢复到原来的平衡状态,这个恢复过程叫弛豫。

弛豫分为纵向弛豫和横向弛豫两种。

(1)纵向弛豫和纵向弛豫时间:人体在MR机磁体内可产生一个沿外磁场纵轴(Z轴)方向的总磁矩,成为纵向磁化。

发射射频脉冲后,纵向磁化消失为零。

停止射频脉冲,纵向磁化逐渐恢复至原磁化量的63%,所需时间成为纵向弛豫时间,简称T1.

(2)横向弛豫和横向弛豫时间:发射的射频脉冲还使振动的质子做同步同速运动,处于

同相位,这样,质子在同一时间指向同一方向,形成横向磁化。

停止射频脉冲,振动的质子处于不同相位,横向磁化逐渐消失至原磁化量37%,所需时间成为横向弛

豫时间,简称T2.在磁场强度一样的条件下,同一种质子的T1和T2从理论上是一样

的。

(3)MRI 成像:每个体素中氢质子的含量不同,氢质子受周围环境影响也会改变弛豫时间,这样

虽然均称为氢质子成像,但含有不同的组织的体素之间会产生弛豫时间的差别。

即同为氢质子,静磁场强度也一致,但因组织结构的差别,造成氢质子之间弛豫时间的差别,把这些弛豫时间的差别用电信号记录下来并且数字化,就成为磁共振成像的基础。

实际过程是在人为旁边安装接受线圈,在质子弛豫过程中接受线圈受到感应产生电信号,弛豫的快慢决定了信号的强弱。

记录每个像素信号的强弱变化并将其定位,经过计算机的处理就形成黑白差别的磁共振图像。

核磁共振的两种弛豫过程1.引言1.1 概述核磁共振(NMR)是一种重要的科学技术方法,被广泛应用于物理学、化学、生物学等领域。

它基于原子核在外加磁场中的行为,通过测量其发出的辐射信号来获取样品的结构和性质信息。

在核磁共振中,弛豫过程是一种重要的现象。

弛豫是指系统从非平衡状态趋向平衡状态的过程,可以分为自发弛豫和受激弛豫两种类型。

自发弛豫是指由于系统内部相互作用导致的能量损失和相位耗散,而受激弛豫则是外界干扰下系统对能量进行响应的过程。

在核磁共振中,自发弛豫和受激弛豫过程对信号的形成和检测起着至关重要的作用。

自发弛豫过程会导致信号的衰减和相位的演化,而受激弛豫过程则可以被外界的射频场所操控。

本文将重点探讨核磁共振中的两种弛豫过程,即自发弛豫和受激弛豫。

通过对弛豫过程的原理和概念的介绍,将深入探讨这两种过程在核磁共振中的应用和影响。

此外,本文还将对这两种弛豫过程进行比较和讨论,以期加深对核磁共振中弛豫过程的理解和认识。

弛豫过程在核磁共振领域中具有重要的意义,对于数据处理、成像和谱图解析等方面都起到至关重要的作用。

因此,对于弛豫过程的深入研究和理解,对于核磁共振技术的发展和应用具有重要的意义。

接下来,本文将首先介绍弛豫过程的概念和原理,然后详细讨论核磁共振中的弛豫过程。

最后,我们将总结弛豫过程的重要性,并对两种弛豫过程进行比较和讨论,从而对核磁共振中的弛豫过程有更深入的了解。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:本文将对核磁共振的两种弛豫过程进行详细介绍和分析。

文章主要分为引言、正文和结论三个部分。

在引言部分,我们将首先对本文的主题进行概述,介绍核磁共振和弛豫过程的一般背景和基本原理。

随后,我们将介绍本文的结构和目的,以帮助读者了解文章的整体框架和内容。

在正文部分,我们将首先对弛豫过程的概念和原理进行详细的阐述,包括其定义、分类和基本原理。

接着,我们将重点介绍核磁共振中的两种弛豫过程,包括自旋网络弛豫和横向弛豫。

弛豫时间核磁共振氢谱累积时间

弛豫时间(relaxation time)是指在核磁共振(NMR)中,核磁共振能级间相互交换的时间。

在NMR氢谱中,主要有两个弛豫时间:

1. 纵向弛豫时间(longitudinal relaxation time或T1值):当核磁共振系统受到外界影响(如电磁脉冲)后,处于激发态的核自旋会逐渐回到平衡态,这个过程被称为纵向弛豫。

纵向弛豫时间是核自旋从激发态返回到平衡态所需的时间。

2. 横向弛豫时间(transverse relaxation time或T2值):当核磁共振系统处于平衡态时,核自旋的磁矩在外界磁场中产生进动(precession)。

当核自旋之间存在相互作用(如分子间相互作用、自旋自旋相互作用等),它们之间的进动会逐渐失去同步,从而造成核磁共振信号的衰减。

这个过程被称为横向弛豫。

横向弛豫时间是核磁共振信号衰减到原始信号强度的1/e(约37%)所需的时间。

弛豫时间的值取决于被测物质的性质和测定条件。

不同分子有不同的弛豫时间,因此弛豫时间可以用来研究分子结构和动力学性质。

在氢谱中,测定弛豫时间常用的方法是通过测定不同脉冲间隔的自旋回波信号的衰减,从而得到横向弛豫时间T2值。

同时,T1值可以通过测定不同时间间隔的激发信号的恢复来获得。

磁共振弛豫时间磁共振弛豫时间(T1和T2)是磁共振成像(MRI)技术中的重要参数,它们对于成像质量和临床应用具有重要的影响。

本文将详细介绍磁共振弛豫时间的概念、原理和应用。

磁共振弛豫时间是指在磁场中,磁共振信号从激发状态恢复到平衡状态所需要的时间。

根据不同的弛豫过程,磁共振弛豫时间可以分为纵向弛豫时间(T1)和横向弛豫时间(T2)。

T1是指磁共振信号从激发状态恢复到63%的平衡状态所需的时间,它反映了核磁共振信号的纵向弛豫过程。

T2是指磁共振信号衰减到初始强度的37%所需的时间,它反映了核磁共振信号的横向弛豫过程。

磁共振弛豫时间的测量是通过改变激发脉冲的参数来实现的。

在磁共振成像中,通过对样品进行一系列的激发脉冲,可以得到一组信号,然后通过对这组信号进行处理和分析,就可以得到样品的T1和T2值。

这些数值可以用来描述样品的组织特性,如脂肪含量、水含量、纤维方向等。

磁共振弛豫时间在医学影像学中具有广泛的应用。

首先,它可以用于诊断和评估各种疾病。

例如,在神经影像学中,可以利用T1和T2测量脑组织的异常变化,如肿瘤、炎症和脑梗死等。

其次,在肌肉骨骼影像学中,T1和T2可以用来评估肌肉和骨骼组织的结构和功能,以帮助诊断和治疗肌肉骨骼疾病。

此外,磁共振弛豫时间还可以用于研究人体器官的生理和代谢过程,如水分代谢、血流动力学等。

除了医学影像学外,磁共振弛豫时间还在其他领域有着重要的应用。

在材料科学中,磁共振弛豫时间可以用来研究材料的结构和性能。

例如,在聚合物材料研究中,可以通过测量T1和T2来评估聚合物的分子运动和分子排列方式。

在地球科学中,磁共振弛豫时间可以用来研究地质样品的岩性、孔隙度和渗透性等。

磁共振弛豫时间是磁共振成像技术中的重要参数,它可以用来评估样品的组织特性和疾病变化。

通过测量和分析T1和T2值,可以获得丰富的信息,对于临床诊断、医学研究和材料科学等领域具有重要意义。

未来随着磁共振成像技术的不断发展和完善,磁共振弛豫时间的应用将更加广泛,为人们带来更多的健康和科学福祉。

核磁共振法测量弛豫时间实验报告总结核磁共振(NMR)是一种基于原子核自旋的物理现象的测试方法,通过测量核自旋在外加磁场作用下的弛豫时间来获取物质的结构和动态信息。

本实验通过测量水和甲醇的核磁共振关联实验,得到了它们的弛豫时间,并分析了实验结果。

实验中,我们使用了一台NMR测试仪器,设置了适当的磁场和脉冲序列。

首先,我们校准了仪器,确定了零点和峰值的位置,以及脉冲和弛豫时间的时间范围。

接着,我们用一种特定的序列脉冲对水和甲醇分别进行了测试。

在实验过程中,我们调节了脉冲的幅度和宽度,以使核自旋产生90度的转动。

然后我们使用恢复系数(Recovery)来测量核自旋的弛豫时间。

实验结果显示,水和甲醇的核磁共振信号都在脉冲的作用下发生了变化。

在脉冲之后,核自旋的弛豫时间决定了核磁共振信号的恢复程度。

我们以时间为横轴,以恢复系数为纵轴绘制了水和甲醇的弛豫时间曲线。

通过分析实验数据,我们得出了一些结论。

首先,水和甲醇的核磁共振信号在脉冲作用下都表现出了明显的弛豫现象。

其次,水的弛豫时间比甲醇要短,这是由于水分子中氢原子的自旋-自旋相互作用较强引起的。

对于水和甲醇的弛豫时间的差异,我们还进一步探讨了其中的原因。

通过了解水和甲醇的分子结构,我们知道水分子中的氢原子更加密集,相互作用更多,因此弛豫时间更短。

而甲醇分子中的氢原子则较为稀疏,相互作用较少,弛豫时间更长。

本实验不仅展示了核磁共振法的基本原理和应用,还使我们熟悉了实验仪器的操作方法。

通过分析实验结果,我们对核磁共振现象有了更深入的了解,并学会了如何通过弛豫时间来获取物质的结构和动态信息。

总之,本次实验通过核磁共振法测量了水和甲醇的弛豫时间,并分析了实验结果。

本实验为我们进一步学习研究核磁共振提供了基础,并且对我们理解物质内部结构和动态过程有着重要意义。

核磁共振弛豫时间的测量与比较罗骋韬07材料物理摘要学习讨论了核磁共振弛豫时间的分类,纵向弛豫时间两种测量方法的优劣,横向弛豫时间的多组分分析。

关键词近代物理实验、核磁共振、纵向弛豫时间、横向弛豫时间引言在实验过程中我们可以发现核磁共振可以同时辨别产生核磁共振的核子的种类和该核子的空间信息。

依据核磁共振的原理制作出的核磁共振成像仪已经大范围应用于医学,生物,矿物分析等各个领域。

本人在这里着重讨论的是核磁共振现象中,弛豫时间的三种测量方法的比较和结果分析。

理论核磁共振现象可由一些基本参数来表征它的特性,而且通过这些参数还能了解核子与其周围环境间的相互作用关系。

这些基本参数是:1.化学频移σ:在对实际物质的分子的核磁共振中,其电化学结构对非隔离的原子核必然形成干扰,反映在核磁共振的结果上就是谱线的偏移,称之为化学频移。

在实验中,我们小组测量的样本是氢化植物油,所以测量的主要对象是H原子核(质子)的磁共振现象。

在测量样本的拉莫尔频率时,我们发现在使用软件自动调节谱线位置时,有±0.05KHz左右的偏移无法消除,这就是因为样本中不同质子的化学环境不同造成的。

2. 质子浓度ρ:质子浓度可以决定磁化感应空间的磁化强度M和辐射信号的总强度。

3.弛豫时间:由于对系统激励而使总磁化强度矢量M偏过一个角度后,若关断旋转磁场,则系统就要在辐射信号的同时期渐回复到原来的状态。

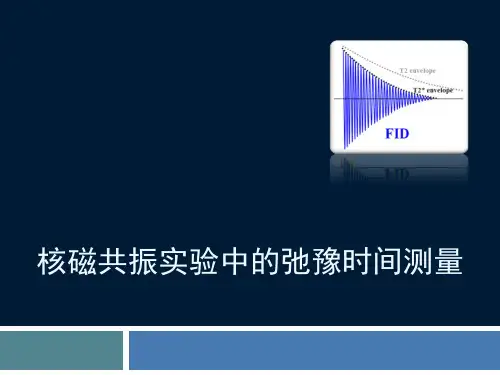

这样的辐射信号称为“自由感应衰减”信号,即FID信号。

弛豫时间主要体现在FID信号上,我们把总磁化强度矢量M在Z轴上的投影的弛豫称为纵向驰豫,在X-Y轴上的投影的弛豫称为横向弛豫。

由布洛赫公式积分后可知,两项投影都以e指数形式改变,而指数上的系数的倒数即分别为纵向弛豫时间T1和横向弛豫时间T2。

布洛赫公式:122MtMtMtZZX XY YM M dd Td Md Td Md T-=-=-=-从物理意义上来看,纵向弛豫时间体现了受激核释放能量而回到基态的快慢,所以纵向弛豫称为自旋—晶格弛豫过程。