第五章 巴蜀宗教

- 格式:ppt

- 大小:9.09 MB

- 文档页数:66

2024年中国旅游文化教案第五章旅游宗教文化一、教学内容本节课选自2024年中国旅游文化教材第五章“旅游宗教文化”,主要内容包括:第一节“宗教文化概述”,第二节“佛教文化”,第三节“道教文化”,第四节“基督教文化”,第五节“伊斯兰教文化”。

详细内容涉及宗教的起源、发展、主要教义、宗教建筑、艺术、节日等方面。

二、教学目标1. 了解我国主要宗教的历史背景、教义及其在旅游中的价值。

2. 掌握我国各大宗教的建筑、艺术、节日等特色,提高旅游审美能力。

3. 培养学生的跨文化沟通能力,使其在旅游活动中尊重并理解不同宗教信仰。

三、教学难点与重点教学难点:宗教教义的内涵及其在旅游活动中的应用。

教学重点:我国主要宗教的建筑、艺术、节日等特色。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、宗教建筑模型、宗教艺术品等。

学具:笔记本、教材、笔等。

五、教学过程1. 导入:通过展示图片、视频等,让学生了解世界各地的宗教建筑,引发学生对宗教文化的兴趣。

2. 新课导入:详细讲解宗教文化概述,引导学生了解宗教的起源、发展及其在旅游中的价值。

3. 实践情景引入:以佛教文化为例,讲解佛教的教义、建筑、艺术、节日等,让学生深入了解佛教文化。

4. 例题讲解:以布达拉宫、敦煌莫高窟等为例,分析佛教建筑和艺术的特点及其在旅游中的应用。

5. 随堂练习:让学生列举道教、基督教、伊斯兰教的主要节日,并分析其特色。

7. 课堂互动:学生分享在旅游中遇到的宗教文化现象,讨论如何尊重和理解不同宗教信仰。

六、板书设计1. 宗教文化概述宗教起源与发展宗教在旅游中的价值2. 我国主要宗教文化佛教:教义、建筑、艺术、节日道教:教义、建筑、艺术、节日基督教:教义、建筑、艺术、节日伊斯兰教:教义、建筑、艺术、节日七、作业设计1. 作业题目:(1)简述佛教、道教、基督教、伊斯兰教的教义。

(2)分析我国佛教建筑和艺术的特点。

(3)列举并描述佛教、道教、基督教、伊斯兰教的三个节日。

2. 答案:(1)佛教教义:因果报应、轮回、涅槃等。

魏蜀吴三国时期的宗教信仰与民俗风情考察在中国历史上,三国时期是一个极其动荡的时期,也是一个宗教信仰与民俗风情发展的时期。

魏蜀吴三国时期的宗教信仰与民俗风情互相影响、交融,形成了独特的文化面貌。

本文将对魏蜀吴三国时期的宗教信仰与民俗风情进行考察,以揭示这一时期社会生活的多样性和丰富性。

一、宗教信仰的多元化在魏蜀吴三国时期,宗教信仰呈现出多元化的特点。

一方面,佛教在这一时期得到了广泛传播和发展。

佛教是从印度传入中国的,其教义强调修行、解脱,深受一些士人和民众的喜爱。

东汉末年,佛教正式传入中国,三国时期佛教在全国范围内得到了迅速传播,并且得到了各个政权的支持。

另一方面,道教也在三国时期得到了较大的发展。

道教认为人应该顺应自然规律,追求长生不老,是一种与佛教相对比的信仰体系。

许多士人对道教的追求有着较高的热情,加上当时社会动荡,人们对超自然力量的托付和寄托需求加大,道教在这一时期得到迅速发展。

此外,还有一些其他的宗教信仰在三国时期得到发展,如儒教、伊斯兰教等。

这些宗教信仰的多元化,为当时的社会生活赋予了更加多彩的色彩。

二、民俗风情的丰富多样随着宗教信仰的多元化,魏蜀吴三国时期的民俗风情也呈现出丰富多样的特点。

这一时期的人们在信仰上的差异导致了宗教节日与民俗习俗的差异,每个地区、每个宗教都有自己独特的传统习俗。

在魏国地区,春节习俗十分热闹,人们在除夕夜放鞭炮、贴春联、包饺子等,以期迎接新的一年的到来。

吴国地区则以端午节闻名,人们会赛龙舟、包粽子,以纪念屈原的爱国精神。

而蜀国地区则以中秋节为重,赏月、吃月饼、赛诗等都是当地人民的传统习俗。

除了节日习俗,三国时期的人们还有许多其他的民俗风情。

比如在魏国地区,举行婚礼时,新郎需穿着红袍、黑帽,新娘则要戴红罗帐,神秘而喜庆。

在吴国地区,婚礼上新郎要戴蓝色的帽子作为象征。

蜀国地区的婚礼则更为庄重,新娘会穿上嫁妆,拜天地、祖先等,以示尊重。

这些宗教信仰和民俗风情的丰富多样,充分展现了魏蜀吴三国时期社会的多元性和创造力。

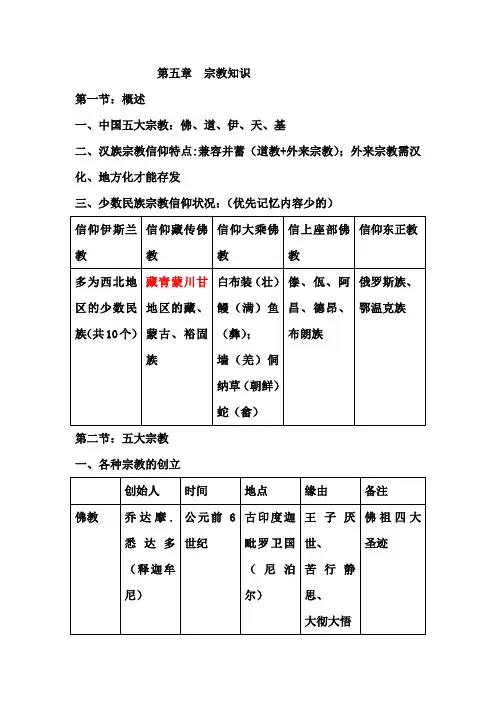

第五章宗教知识第一节:概述一、中国五大宗教:佛、道、伊、天、基二、汉族宗教信仰特点:兼容并蓄(道教+外来宗教);外来宗教需汉化、地方化才能存发三、少数民族宗教信仰状况:(优先记忆内容少的)第二节:五大宗教一、各种宗教的创立1】佛祖四大圣迹:出生地-毗尼花园;成道地-菩提迦野;初转法轮地-鹿野苑;涅槃地-拘尸那迦2】伊斯兰教的一些名词:伊斯兰:“顺服”,顺服唯一的安拉;穆斯林:“顺服者”,顺服安拉意志的人(伊斯兰教教徒的名称)3】佛教、伊斯兰教和基督教并称世界三大宗教4】西方人忌讳数字13(最后的晚餐13人),视星期五(受难日)和13日为凶日的原因P166二、各种宗教的发展与传播(一)佛教的发展(诞生在印度,发展在中国)1】“菩萨行”:指自我解脱于救苦救难,普度众生的践行之中2】密宗(教)的特征:高度组织化的咒术;仪轨、世俗信仰(二)佛教的传播(诞生在印度,发展在中国)(三)道教的发展1】早期道教:张陵创五斗米教,张鲁奉老子为教主,张角创太平道。

2】全真道:金初王重阳创立;以道经、佛经和儒静为主要经典主张三教合一;修行上重炼丹,不尚符箓,不事黄白之术,修身养性为正道;住宫观,不蓄妻室,有严格的清规戒律3】正一道:元代张与材创立;以行符箓为主要特征(画符念咒、驱鬼降妖、祈福祛灾);奉持《正一经》;道士可不出家,不住观。

流行于江南和台湾省。

(四)伊斯兰教的发展与传播1】多分布于西亚、南亚、中亚、东南亚、北非;伊朗的国教2】在中国的传播⑴路上丝路传播:阿拉伯-伊朗-新疆-河西走廊(甘肃)-中原⑵海上丝路传播:阿拉伯-印度-马六甲海峡-广州、泉州3】派别:(四)基督教的发展与传播1】11世纪,基督教因夺权分为西部的天主教(公教或加特立教)和东部的正教(东正教)2】16世纪,天主教因改革分为天主教和新教(反对教皇绝对权威,中国称为耶稣教或基督教)3】基督教四传中国三、各种宗教的教义四、各种宗教的经典、标记和节日五、各种宗教的供奉对象、主要称谓、常用礼仪和常见法事六、佛教、道教、伊斯兰教的建筑。

吴蜀魏三国时期的宗教信仰与思想文化中国历史上的三国时期,包括了吴、蜀、魏三个国家的统治。

在此期间,宗教信仰和思想文化在社会中发挥着重要的作用。

本文将探讨吴蜀魏三国时期的宗教信仰和思想文化,分别从宗教信仰的多样性、佛教的兴起以及儒家思想的影响三个方面进行阐述。

一、宗教信仰的多样性吴蜀魏三国时期,由于地域、民族、习俗的差异,宗教信仰呈现出多样性的特点。

其中,儒教、道教和民间信仰是当时主要的宗教信仰。

首先,儒教在吴蜀魏三国时期扮演着重要的角色。

儒家思想强调仁义礼智信五德,倡导个体和社会的和谐。

吴国的孙权、蜀国的刘备、魏国的曹操等统治者多为儒家学派的追随者,他们秉持着儒家的价值观念来治理国家,儒家思想也被广泛传播和接受。

其次,道教在吴蜀魏三国时期也有显著的影响力。

道教信仰强调追求无为而治,追求与自然的合一。

在三国时期,一些政治家和文人崇尚道教的思想,将其与国家治理和个人修养相结合,对社会文化起到一定影响。

此外,民间信仰也是吴蜀魏三国时期重要的宗教信仰之一。

民间信仰中包括了许多山川、水神的信仰,以及祖先崇拜、土地庙等。

这些信仰在民间流传,并在一定程度上影响了当时的宗教风貌。

二、佛教的兴起吴蜀魏三国时期,佛教逐渐传入中国并获得了一定的发展。

佛教信仰在社会中逐渐兴起,对宗教信仰和思想文化产生了深远的影响。

佛教强调人生苦、解脱苦的理念,与当时社会动荡的现实相契合,因此在吴蜀魏三国时期迅速传播开来。

佛教崇尚慈悲、智慧等价值观,与儒家的思想相辅相成,因而获得了一定的社会认可。

在吴蜀魏三国时期,一些统治者如蜀国的刘备及魏国的曹丕等也对佛教表示支持,将佛教和政治相结合。

同时,佛教艺术也得到了发展,出现了许多著名的佛教艺术作品。

三、儒家思想的影响儒家思想在吴蜀魏三国时期发挥了重要的影响力,对当时的宗教信仰和思想文化产生了深远的影响。

儒家思想倡导仁爱、礼仪、忠孝等价值观,对个体修养和社会秩序具有重要影响。

吴蜀魏三国时期的统治者多以儒家思想为指导,通过推崇儒教的价值观念,来稳定社会秩序和治理国家。

巴蜀文化调研报告巴蜀文化调研报告一、引言巴蜀文化是中国古代传统文化的重要组成部分之一,源远流长,渊源深厚。

巴蜀地区位于中国华西地区,包括现今四川和重庆两个省市,其文化有着独特的特点和魅力。

为了更好地了解和传承巴蜀文化,我们展开了一次调研活动,以收集相关信息和了解巴蜀文化的发展现状。

二、巴蜀地区的文化遗产巴蜀地区拥有众多珍贵的文化遗产,这些遗产丰富多样,包括建筑、艺术、文学等方面。

其中最具代表性的有大量的古建筑,如都江堰、峨眉山、武侯祠等。

这些建筑大多经历了数百年,承载着巴蜀人民的智慧和劳动成果,也成为了中国古代建筑的瑰宝。

此外,巴蜀地区还有丰富多彩的传统艺术,如川剧、川绣、川锦等。

这些艺术形式独具特色,经久不衰。

川剧是中国四大戏曲剧种之一,以其激情四溢的表演和独特的唱腔而著名。

川绣和川锦则以其精湛的刺绣工艺和华丽的图案而闻名于世。

三、巴蜀文化的传统特点巴蜀文化有着浓厚的民俗和宗教信仰色彩。

其中最有代表性的是巴蜀地区的龙灯和蜀绣。

龙灯是巴蜀地区重要的非物质文化遗产之一,被视为吉祥的象征,通常用于庆祝重要节日和活动。

蜀绣则是以巴蜀地区为代表的中国刺绣艺术之一,以其精致的工艺和华丽的颜色而驰名于世。

此外,巴蜀地区还有独特的饮食文化,如川菜和火锅。

川菜以其香辣味道和多样化的烹饪方式而受到广泛赞誉。

川菜不仅在中国内地享有盛誉,也逐渐走向世界。

火锅则是巴蜀地区一道具有代表性的特色美食,以其麻辣鲜香的味道而受到食客们的喜爱。

四、巴蜀文化的现状与展望在现代社会的影响下,巴蜀文化也面临着一些挑战和困境。

尤其是在都市化的快速发展下,许多传统文化元素可能面临着失传的危险。

因此,保护和传承巴蜀文化变得尤为重要。

值得欣慰的是,巴蜀地区政府和社会组织已经采取了一系列积极的措施,以保护和传承巴蜀文化。

例如,举办各种文化活动和展览,加强传统文化教育,促进相关产业的发展等。

这些举措使得巴蜀文化得以传承和发展,也为后代人提供了更多了解和了解巴蜀文化的机会。

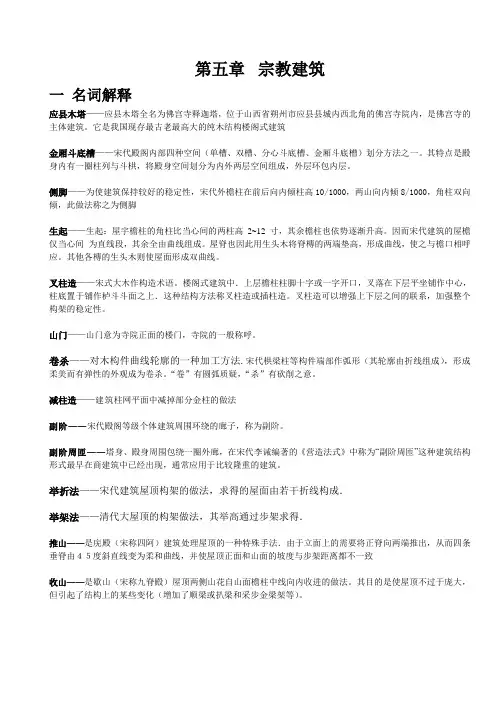

第五章宗教建筑一名词解释应县木塔——应县木塔全名为佛宫寺释迦塔,位于山西省朔州市应县县城内西北角的佛宫寺院内,是佛宫寺的主体建筑。

它是我国现存最古老最高大的纯木结构楼阁式建筑金厢斗底槽——宋代殿阁内部四种空间(单槽、双槽、分心斗底槽、金厢斗底槽)划分方法之一。

其特点是殿身内有一圈柱列与斗栱,将殿身空间划分为内外两层空间组成,外层环包内层。

侧脚——为使建筑保持较好的稳定性,宋代外檐柱在前后向内倾柱高10/1000,两山向内倾8/1000,角柱双向倾,此做法称之为侧脚生起——生起:屋宇檐柱的角柱比当心间的两柱高2~12 寸,其余檐柱也依势逐渐升高。

因而宋代建筑的屋檐仅当心间为直线段,其余全由曲线组成。

屋脊也因此用生头木将脊槫的两端垫高,形成曲线,使之与檐口相呼应。

其他各槫的生头木则使屋面形成双曲线。

叉柱造——宋式大木作构造术语。

楼阁式建筑中.上层檐柱柱脚十字或一字开口,叉落在下层平坐铺作中心,柱底置于铺作栌斗斗面之上.这种结构方法称叉柱造或插柱造。

叉柱造可以增强上下层之间的联系,加强整个构架的稳定性。

山门——山门意为寺院正面的楼门,寺院的一般称呼。

卷杀——对木构件曲线轮廓的一种加工方法.宋代栱梁柱等构件端部作弧形(其轮廓由折线组成),形成柔美而有弹性的外观成为卷杀。

“卷”有圆弧质疑,“杀”有砍削之意。

减柱造——建筑柱网平面中减掉部分金柱的做法副阶——宋代殿阁等级个体建筑周围环绕的廊子,称为副阶。

副阶周匝——塔身、殿身周围包绕一圈外廊,在宋代李诫编著的《营造法式》中称为“副阶周匝”这种建筑结构形式最早在商建筑中已经出现,通常应用于比较隆重的建筑。

举折法——宋代建筑屋顶构架的做法,求得的屋面由若干折线构成.举架法——清代大屋顶的构架做法,其举高通过步架求得.推山——是庑殿(宋称四阿)建筑处理屋顶的一种特殊手法.由于立面上的需要将正脊向两端推出,从而四条垂脊由45度斜直线变为柔和曲线,并使屋顶正面和山面的坡度与步架距离都不一致收山——是歇山(宋称九脊殿)屋顶两侧山花自山面檐柱中线向内收进的做法。

第五章黑龙江宗教学习目标:通过本章学习,使学生对黑龙江区域各宗教流派的传入及历史演变过程有一个比较全面的了解和认识。

学习重点:了解佛教的传入及我省主要寺院建筑规模。

掌握极乐寺的发展和现状、了解东正教的传入及目前我省现存东正教教堂分布和相关宗教活动情况。

学习内容:黑龙江地区是一个多民族多宗教的地区。

主要的宗教有三种形式:萨满教,是通古斯语系的所有少数民族都信仰的原始宗教;从中原及周围地区传人的佛教、道教和伊斯兰教; 19 世纪末传人的以东正教为主的西方宗教。

这些宗教形式先后在白山黑水之间,在不同的民族之中和不同的区域范围内广泛存在,并历经了漫长的历史演变第一节道教一、传入道教传人黑龙江地区始于唐代,兴盛于金朝,在清代民国年间流传较广,其后渐衰,今略有复兴。

唐高宗提倡佛、道并兴,曾诏令全国每州各设一寺一观,在这种情况下道教由中原和朝鲜半岛,传人向唐朝纳贡称臣的地方政权渤海国,并在五京等地广泛流传。

黑龙江道教最兴盛时期是金、清两代,保存较好的、最早的道教遗址是阿城松峰山的海云观。

黑龙江地区的道教有的从关内直接流人,但多数是从辽宁、吉林递传而来,旧《铁刹山志》载黑龙江道教从韧于“三山”,即辽宁本溪的铁刹山(云光洞)、千山啄量观),及锦州匕票的巫间山(海云观。

清同治三年,全真道龙门派 16 代弟子王合祥在绥化创建祖师庙,光绪 18 年,王教参道士在阿城松峰山太虚洞修建海云观。

此后,道教在黑龙江发展迅速,仅宁安、绥化、延寿、巴彦就有道观80 余处。

目前,黑龙江地区著名的道教庙宇有阿城松峰山海云观,虎林虎头关帝庙和牡丹江天仙庙等。

二、现存道观1.齐齐哈尔市关帝庙始建于, 615 年,(清顺治二年八月),位于龙沙公园内,大殿座北向南,内供关羽塑像,神态威武,两壁彩绘为关羽出征凯旋战绩,殿外层壁画是众将盔甲披挂,队伍森严的阵势。

大殿两旁建有东西配殿各 3 间,西配殿供观音大士等诸之神,东厢设有戏台。

2 .齐齐哈尔市万善寺万善寺位于齐齐哈尔市西北,约 10 千米的江心岛上(今称明月岛)。

中国旅游文化教案第五章旅游宗教文化一、教学内容本节课我们将探讨《中国旅游文化》教材第五章的内容,重点聚焦于旅游宗教文化。

具体涉及的章节为:5.1宗教文化的旅游价值;5.2佛教文化旅游;5.3道教文化旅游;5.4儒教文化旅游;5.5其他宗教文化旅游。

通过这一章节的学习,学生将深入了解我国丰富多样的宗教文化及其在旅游中的独特价值。

二、教学目标1. 了解我国主要宗教的历史、文化特点及其在旅游中的作用;2. 掌握各类宗教文化的旅游价值,能够分析其对旅游业的影响;3. 培养学生的文化素养,提高他们对宗教文化的尊重和鉴赏能力。

三、教学难点与重点难点:宗教文化的历史演变、宗教建筑和艺术品的鉴赏。

重点:佛教、道教、儒教等主要宗教的文化特点及其旅游价值。

四、教具与学具准备教师准备:多媒体课件、宗教建筑和艺术品图片、相关案例资料。

五、教学过程1. 导入:通过展示一组我国著名宗教景点的图片,引发学生对宗教文化的兴趣。

2. 讲解:详细讲解宗教文化的发展历程、各类宗教的特点及其在旅游中的应用。

3. 实践情景引入:以某著名佛教景点为例,分析其旅游价值,引导学生思考宗教文化对旅游业的影响。

4. 例题讲解:以一道关于道教文化旅游价值的题目为例,讲解解题思路。

5. 随堂练习:让学生结合教材和所学知识,完成一道关于儒教文化旅游的练习题。

6. 小组讨论:分组讨论宗教文化在旅游中的作用,培养学生的团队协作能力。

六、板书设计1. 第五章旅游宗教文化2. 内容:5.1 宗教文化的旅游价值5.2 佛教文化旅游5.3 道教文化旅游5.4 儒教文化旅游5.5 其他宗教文化旅游3. 结构图:展示各类宗教文化之间的关系和特点。

七、作业设计1. 作业题目:分析某宗教景点在旅游业中的地位和作用。

2. 答案要求:描述该宗教景点的基本情况;分析其旅游价值;提出提升该景点旅游价值的建议。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过讲解和实践,使学生对我国宗教文化有了更深入的了解。