综合日语第16课

- 格式:ppt

- 大小:4.85 MB

- 文档页数:44

日语精读第16课16歩くと生きるカが湧いてくる现代社会的另一面就是能力社会。

以个人能力为中心的社会。

即使在高龄化社会这点也不会变。

那时尤其重视知识、技术能力。

但是,除了重要的能力之外,也必须有体力和人性方面的能力。

体力是人最基本的能力。

虽然说没有一个健康的身体什么都不从谈起有点夸张,但如果没有一个健康的身体,可以说把想要的东西弄到手是很困难的。

本来我们出生然后死去,这都是命中注定的、这其中最大的目标是什么?那应该是幸福的生活吧。

问题是所谓的幸福生活又是什么呢?关于这个问题的答案会因人而异、不管是什么样的答案,如果给他人造成烦恼的话,暂且不说性质。

在此基础上在说就是另一点了。

换言之身体作为幸福的容器,其内容要有人的能力。

所谓人的能力,用一句话说的话,就是获得什么样的感受、收获什么,然后是如何去行动的问题。

在发挥认得能力的基础上获得更大的刺激,就会得到金钱、物质,或者是名誉、权利吧。

很多人从中感到幸福是事实,那些虽然是必要条件但不是充分条件。

不管有多少知识还是技术能力,不论是金钱、物质等现实的幸福,如果作为其载体的身体处于非健康状态,从现实的意义来讲,真的幸福吗?日本的教育过于偏重知识和技术的学习,因此形成现在的学历社会,最后出现了头重脚轻这样不协调的人。

因此,引起各种各样的社会问题也是众所周知的。

从偏重知识、技术的思考方法到自我解放,一生中想正视自己人生的人,我认为作为生物体的人能够称得上幸福的根本的首先是健康。

那是第一步,也就是走,了解到其巨大的价值后,在去实行。

经常会有人说“只是走路,有点傻,根本算不上运动。

”“走路是闲人干的事。

”说这些话的人有一个共同点,那就是不运动,连走路这种基本的运动都不做。

运动的人知道运动的好处。

好处就是开心。

走路也是同样的道理。

做自己喜欢的事,会对身心产生好的效果,而这个好的效果首先反映在身体上,然后在传递给大脑。

这种运动的快乐由身体感觉到,是不存在意识的。

----------------对于那个人而言,运动就成为他生活的一部分。

1.じんじゃつつむぶたにくろうかていねいちょうじゅけんこうねんちゅうぎょうじきもりょうり2.新幹線心配確認発展働職場土産掃除年末迎3.(1-5)で(と)だけににを/のを(6-11)にからほどででで/でに/が4.(1-5)ね、ね(よね、ね/ね、よね)ねねよね、ねよ(6-10)よねよよよよ、よね欢迎分享5.(1-5)呼びよんだり、きいたりしていらない曲がっている(曲がった)(6-10)出たら留学している見たら(見ると)上手に短く6.例:(1)1時間くらい運動して外で食事をします。

(2)先生に会った。

(3)新聞を読んだりします。

(4)専攻以外の科目も勉強しました。

(5)車の免許も取りました。

(6)大きくなります。

(7)難しくて分かりにくいです。

(8)教え方が違います。

(9)会社へ行って仕事をしなければなりません。

(10)説明書を調べます。

/専門店へ持って行きます。

7.(1)火事が合ったらどうすればいいですか。

(2)家へ帰って何をしますか。

(3)この野菜をどうやって食べるんですか。

(4)道が分からないとき、どうしますか。

(5)中国ではどのように新年を迎えます8.一家だんらん変わる惜しんで縁起がいい言葉遊び変わる休暇を取って9.(1)故郷へ帰ること(2)家族が集まって楽しく過ごすこと(3)お正月に食べる特別料理(4)年の暮れにその年の仕事を終えること。

(5)また、その日正月の元日2日3日の三日間です。

10.(1)夜七時に1階の会議室で新入生の歓迎パーティーがあります。

帰りは少し遅くなります。

(2)A:夜何をしますか、テレビを見ますか。

B:いいえ、あまり見ません。

よく本を読んだり音楽を聴いたりします。

(3)次にこのコンピュータの使い方を簡単に説明します。

(4)牛肉を長くいためると硬くなるので、注意してください。

(5)田中さんのお父さんは家へ帰ってお風呂に入ってから夕食を食べます。

(6)はがきにお名前とお電話、ご住所をはっきり書いて送ってください。

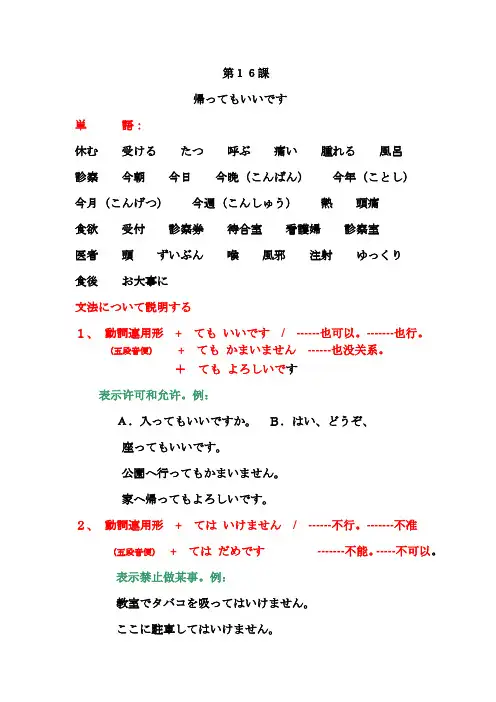

第16課帰ってもいいです単語:休む受けるたつ呼ぶ痛い腫れる風呂診察今朝今日今晩(こんばん)今年(ことし)今月(こんげつ)今週(こんしゅう)熱頭痛食欲受付診察券待合室看護婦診察室医者頭ずいぶん喉風邪注射ゆっくり食後お大事に文法について説明する1、動詞連用形+てもいいです/------也可以。

-------也行。

(五段音便)+てもかまいません------也没关系。

+てもよろしいです表示许可和允许。

例:A.入ってもいいですか。

B.はい、どうぞ、座ってもいいです。

公園へ行ってもかまいません。

家へ帰ってもよろしいです。

2、動詞連用形+てはいけません/------不行。

-------不准(五段音便)+てはだめです-------不能。

-----不可以。

表示禁止做某事。

例:教室でタバコを吸ってはいけません。

ここに駐車してはいけません。

道で遊んではだめです。

図書館で大きな声で話してはだめです。

3、動詞連用形+てから/-然后。

以后。

之后。

表示一个动作或行为完成以后,进行下一个动作或行为。

風呂に入ってから、食事をします。

会社が終わってから、映画を見に行きます。

長沙に来てから、王さんと知り合いました。

4.---------がする/ 表示有某种感觉表示身体、神经方面感觉到的气味、声音、发冷、发烧等情况。

いいにおいがする/ 感觉有股香味脚音がする/ 觉得有脚步声。

寒気がする/ 感觉浑身发冷。

恐れがする/ 觉得有点害怕。

変な味がする/ 觉得有股怪味。

生命中,不断地有人离开或进入。

于是,看见的,看不见的;记住的,遗忘了。

生命中,不断地有得到和失落。

于是,看不见的,看见了;遗忘的,记住了。

然而,看不见的,是不是就等于不存在?记住的,是不是永远不会消失?第16課帰ってもいいです(1)帰ってもいいです。

会社を休んでもいいです。

風呂に入ってはいけません。

会社を休んで病院へ行きます。

病院へ行って診察を受けます。

薬をもらってから、帰ります。

(2)田中さんは今朝熱が38度ありました。

頭痛がして、食欲がありませんでした。

今日は会社を休んで、病院へ診察を受けに行きました。

田中さんは受付に診察券を出してから待合室に入りました。

待合室には大勢の人がいました。

30分くらいたって、看護婦さんが田中さんの名前を呼びました。

田中さんは診察室に入りました。

(3)医者:田中さんですね。

どうしましたか。

田中:熱があって、頭が痛いです。

医者:ずいぶん喉がはれています。

風ですよ。

注射をしましょう。

田中:少し痛いですね。

今日は風呂に入ってもいいですか。

医者:いいえ。

入ってはいけません。

家へ帰ってゆっくり休んでください。

田中:もう帰ってもいいですか。

医者:ええ、いいですよ。

薬をもらってから、帰ってください。

薬は食後に飲んでくださいね。

田中:ありがとうございました。

医者:明日、もう一度来てください。

どうぞお大事に。

単語やす休む②[自一] 请假ふろ風呂②[名]澡盆,浴池しんさつ診察⓪[名]看病(给人治病)う受ける②[他五] 接受けさ今朝①[名]今天早晨ねつ熱②[名]热度,发烧ずつう頭痛⓪[名]头疼しょくよく食欲⓪[名]食欲うけつけ受付⓪[名]挂号处しんさつけん診察券④[名]挂号证まちあいしつ待合室③[名]候诊室た立つ①[自五] 时间的流逝かんごふ看護婦③[名]护士よ呼ぶ⓪[他五] 叫,换しんさつしつ診察室④[名]门诊室いしゃ医者⓪[名]医生,大夫いた痛い②[形]痛,疼ずいぶん①[副]非常のど喉①[名]嗓子はれる⓪[自一] 肿かぜ風邪⓪[名]感冒ちゅうしゃ注射⓪[名]打针たばこ煙草⓪[名]香烟す吸う⓪[他五] 吸あ開ける⓪[他一] 打开ゆっくり③[副]慢慢德,充分地しょくご食後⓪[名]饭后だいじお大事に⓪[寒暄] 请多保重かまいません⑤[寒暄] 没关系,不要紧附:身体各器官名称からだ体⓪[名]身体あたま頭③[名]头かみ髪②[名]头发め目①[名]眼睛はな鼻⓪[名]鼻子くち口⓪[名]嘴は歯①[名]牙齿みみ耳②[名]耳朵かお顔⓪[名]脸くび首⓪[名]脖子うで腕②[名]胳膊て手①[名]手あし足②[名]脚文法1てもいいです/かまいません表示许可时,使用“动词て形+ も+ いいです”。

中国の人々にとって1年でいちばん大きな年中行事である春節は、旧暦の正月のことである。

日本で一般に正月は、西暦の新年のことを言う。

日本では、たいてい12月29日に正月休みが始まる。

職場では28日に「仕事納め」がある。

その風景はテレビニュースにもなり、年末の風物詩となっている。

正月休みは家族で過ごす一家団欒のときだ。

会社は1週間ほど休みになり、学校も冬休みだから、地方から大都市に働きに来ている人や勉強に来ている学生がおおぜい帰省し、暮れから年始のあいだ、街は静かになる。

暮れには家族で大掃除をしたり門松を立てたり「おせち料理」という新年の特別料理を作ったりする。

大みそかの夜には、その家が永く続くことや長寿を願って、細く長いそばを食べる習慣がある。

これが「年越しそば」である。

年が変わるとき、寺の鐘が108回鳴る。

「除夜の鐘」である。

鐘の音を聞き、人々は行く年を惜しむ。

そして、新しい気持ちで来る年を迎える。

新年には、神社や寺へ初もうでに行く。

うちに帰ってから「お雑煮」と「おせち料理」を食べる。

「おせち料理」にはいろいろなものがあり、それぞれに意味が

ある。

たとえば、子孫繁栄を願って「数の子」を食べる。

「黒豆」は「まめ(健康)」、昆布は「よろこぶ」、鯛は「めでたい」などを意味するが、これらは言葉遊びからできたものである。

正月三が日のあと、仕事が始まる。

職場では「仕事始め」があり、人々は職場に集まって年始の挨拶をする。

これも年始の風景の一つだ。

こうしてまた、1年が始まる。