急性血行播散型肺结核引起噬血细胞综合征1例报告

- 格式:pdf

- 大小:375.69 KB

- 文档页数:2

嗜血细胞综合症案例

嗜血细胞综合症(HPS)是一种单核-巨噬细胞系统增生性疾病,代表一组病因不同的疾病,在亚洲国家发病率较高。

其临床主要表现为发热、肝脾显著肿大和血细胞减少,以及脂类代谢和肝功能异常。

骨髓、脾、肝、淋巴结内可见噬血细胞。

病情进展快,急性期凶险,据文献报导病死率高达50%以上。

下面提供一个嗜血细胞综合症的案例:

患者王女士出现两侧脸颊乌青和DIC(弥漫性血管内凝血),这是一种进展非常迅速,病情又万分凶险的出血性疾病。

入院第二天,随着空腹B超和空腹抽血的化验报告不断反馈,疾病的元凶似乎终于有了苗头——噬血细胞综合征。

这是一种少见的以发热、血细胞减少、脾大等为主要症状的高炎症因子血症,病情危重,病死率较高。

以上案例仅供参考,如有身体不适请及时就医,遵从专业医生的建议进行治疗。

[病例资料】患者女,17岁。

因皮疹、发热2个月,皮肤巩膜黄染1个月,神志不清2 d入院。

患者于5 个月前反复于左耳后、右颈部出现数粒肿大淋巴结,2次在当地医院就诊,诊断为淋巴结炎,经抗炎治疗后肿大淋巴结消退。

于2个月前因淋巴结炎,注射头孢克肟后出现皮疹,先于双大腿后侧出现,逐渐发展到肩部、腹部、头面部及全身,在当地医院予抗过敏治疗,疗效欠佳,皮疹加重。

随后患者出现发热,体温骤然升高至40℃,伴畏寒、寒战,咳嗽,干咳为主,在当地医院予头孢类抗生素消炎治疗,后全身皮疹加重,予抗过敏治疗,疗效欠佳。

发热反复出现。

于1个月前出现皮肤黄染,在当地医院查: 丙氨酸转氨酶(ALT) 1201 U /L,天冬氨酸转氨酶(AST) 1878 U /L,总胆红素(TB) 107μmo l/L,白蛋白(ALB) 18 g /L,经护肝治疗效果不明显,曾行骨穿检查2次均示增生性骨髓象。

于入院前2 d开始烦躁乱语,神志不清,为进一步诊治来我院。

既往史患者系学生,平素体健。

个人史无异常。

检查体格检查:体温39℃,脉搏120 /min,呼吸24 /min,血压160 /90 mmHg (1 mmHg= 0.133 kPa),神志不清,烦躁乱语,不能正常对答,检查不合作。

体态肥胖,全身皮肤重度黄染,肝掌征阳性,全身可见融合成片的斑丘疹,压之褪色,静脉穿刺点有淤斑,浅表淋巴结无肿大,心肺无异常,腹胀软,肝右肋下2 cm 可触及,脾左肋下4 cm 可触及,移动性浊音阳性,四肢水肿,病理征未引出。

入院诊断:(1)发热肝损害查因:亚急性重型肝炎,肝性脑病;(2)药疹?血常规:白细胞(WBC) 14.6×109/L (N 0.795,L 0.128),血红蛋白(Hb) 122 g /L,血小板(PLT)128×1012/L。

尿常规:大量潜血、少量蛋白。

肝功能::ALT480 U /L,AST 280 U /L,乳酸脱氢酶( LDH ) 1030 U /L,总胆红素247 μmol/L,ALB 20 g /L,胆固醇2.93μmol/L,三酰甘油2.52μmol/L,高密度脂蛋白(HDL) 0.05μmo l/L,低密度脂蛋白(LDL) 1.13μmo l/L。

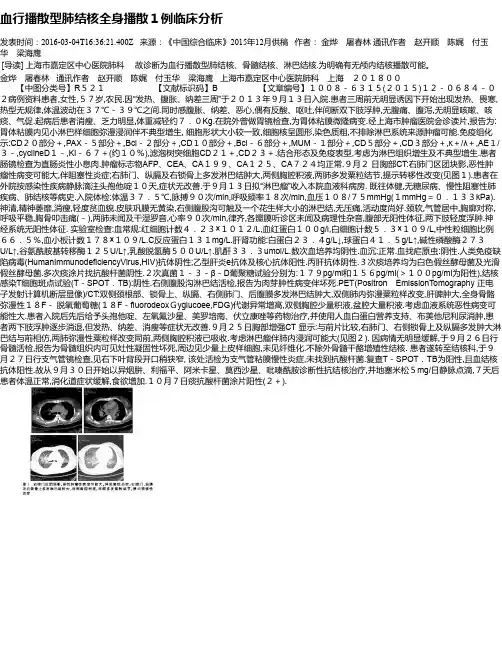

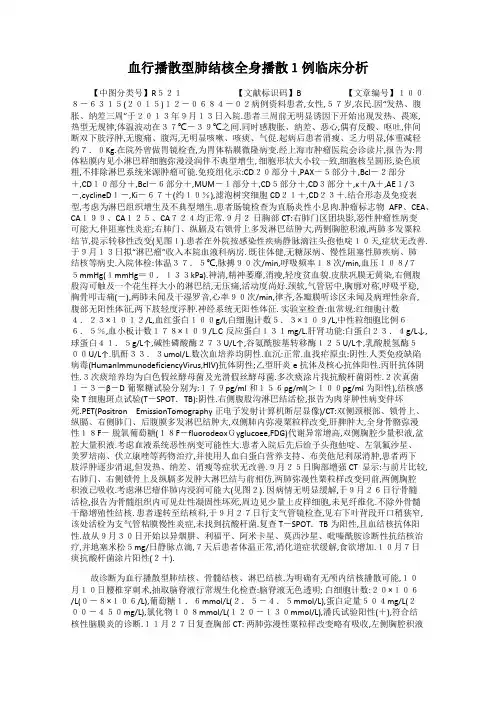

血行播散型肺结核全身播散1例临床分析发表时间:2016-03-04T16:36:21.400Z 来源:《中国综合临床》2015年12月供稿作者:金烨屠春林通讯作者赵开顺陈娓付玉华梁海鹰[导读] 上海市嘉定区中心医院肺科故诊断为血行播散型肺结核、骨髓结核、淋巴结核.为明确有无颅内结核播散可能。

金烨屠春林通讯作者赵开顺陈娓付玉华梁海鹰上海市嘉定区中心医院肺科上海201800【中图分类号】R521【文献标识码】B 【文章编号】1008-6315(2015)12-0684-02病例资料患者,女性,57岁,农民.因“发热、腹胀、纳差三周”于2013年9月13日入院.患者三周前无明显诱因下开始出现发热、畏寒,热型无规律,体温波动在37℃-39℃之间.同时感腹胀、纳差、恶心,偶有反酸、呕吐,伴间断双下肢浮肿,无腹痛、腹泻,无明显咳嗽、咳痰、气促.起病后患者消瘦、乏力明显,体重减轻约7.0Kg.在院外曾做胃镜检查,为胃体粘膜微隆病变.经上海市肿瘤医院会诊读片,报告为:胃体粘膜内见小淋巴样细胞弥漫浸润伴不典型增生, 细胞形状大小较一致,细胞核呈圆形,染色质粗,不排除淋巴系统来源肿瘤可能.免疫组化示:CD20部分+,PAX-5部分+,Bcl-2部分+,CD10部分+,Bcl-6部分+,MUM-1部分+,CD5部分+,CD3部分+,κ+/λ+,AE1/3-,cyclineD1-,Ki-67+(约10%),滤泡树突细胞CD21+,CD23+.结合形态及免疫表型,考虑为淋巴组织增生及不典型增生.患者肠镜检查为直肠炎性小息肉.肿瘤标志物AFP、CEA、CA199、CA125、CA724均正常.9月2日胸部CT:右肺门区团块影,恶性肿瘤性病变可能大,伴阻塞性炎症;右肺门、纵膈及右锁骨上多发淋巴结肿大,两侧胸腔积液,两肺多发粟粒结节,提示转移性改变(见图1).患者在外院按感染性疾病静脉滴注头孢他啶10天,症状无改善.于9月13日拟“淋巴瘤”收入本院血液科病房. 既往体健,无糖尿病、慢性阻塞性肺疾病、肺结核等病史.入院体检:体温37.5℃,脉搏90次/min,呼吸频率18次/min,血压108/75mmHg(1mmHg=0.133kPa).神清,精神萎靡,消瘦,轻度贫血貌.皮肤巩膜无黄染,右侧腹股沟可触及一个花生样大小的淋巴结,无压痛,活动度尚好.颈软,气管居中,胸廓对称,呼吸平稳,胸骨叩击痛(-),两肺未闻及干湿罗音,心率90次/min,律齐,各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音,腹部无阳性体征,两下肢轻度浮肿.神经系统无阳性体征. 实验室检查:血常规:红细胞计数4.23×1012/L,血红蛋白100g/l,白细胞计数5.3×109/L,中性粒细胞比例66.5%,血小板计数178×109/L.C反应蛋白131mg/L.肝肾功能:白蛋白23.4g/L↓,球蛋白41.5g/L↑,碱性磷酸酶273U/L↑,谷氨酰胺基转移酶125U/L↑,乳酸脱氢酶500U/L↑.肌酐33.3umol/L.数次血培养均阴性.血沉:正常.血找疟原虫:阴性.人类免疫缺陷病毒(HumanImmunodeficiencyVirus,HIV)抗体阴性;乙型肝炎e抗体及核心抗体阳性.丙肝抗体阴性.3次痰培养均为白色假丝酵母菌及光滑假丝酵母菌.多次痰涂片找抗酸杆菌阴性.2次真菌1-3-β-D葡聚糖试验分别为:179pg/ml和156pg/ml(>100pg/ml为阳性),结核感染T细胞斑点试验(T-SPOT.TB):阴性.右侧腹股沟淋巴结活检,报告为肉芽肿性病变伴坏死.PET(Positron EmissionTomography 正电子发射计算机断层显像)/CT:双侧颈根部、锁骨上、纵膈、右侧肺门、后腹膜多发淋巴结肿大,双侧肺内弥漫粟粒样改变,肝脾肿大,全身骨骼弥漫性18F-脱氧葡萄糖(18F-fluorodeoxGyglucoee,FDG)代谢异常增高,双侧胸腔少量积液,盆腔大量积液.考虑血液系统恶性病变可能性大.患者入院后先后给予头孢他啶、左氧氟沙星、美罗培南、伏立康唑等药物治疗,并使用人血白蛋白营养支持、布美他尼利尿消肿,患者两下肢浮肿逐步消退,但发热、纳差、消瘦等症状无改善.9月25日胸部增强CT 显示:与前片比较,右肺门、右侧锁骨上及纵膈多发肿大淋巴结与前相仿,两肺弥漫性粟粒样改变同前,两侧胸腔积液已吸收.考虑淋巴瘤伴肺内浸润可能大(见图2). 因病情无明显缓解,于9月26日行骨髓活检,报告为骨髓组织内可见灶性凝固性坏死,周边见少量上皮样细胞,未见纤维化.不除外骨髓干酪增殖性结核. 患者遂转至结核科,于9月27日行支气管镜检查,见右下叶背段开口稍狭窄, 该处活检为支气管粘膜慢性炎症,未找到抗酸杆菌.复查T-SPOT.TB为阳性,且血结核抗体阳性.故从9月30日开始以异烟肼、利福平、阿米卡星、莫西沙星、吡嗪酰胺诊断性抗结核治疗,并地塞米松5mg/日静脉点滴,7天后患者体温正常,消化道症状缓解,食欲增加.10月7日痰抗酸杆菌涂片阳性(2+).故诊断为血行播散型肺结核、骨髓结核、淋巴结核.为明确有无颅内结核播散可能,10月10日腰椎穿刺术,抽取脑脊液行常规生化检查:脑脊液无色透明; 白细胞计数:20×106/L(0-8×106/L),葡萄糖1.6mmol/L(2.5-4.5mmol/L),蛋白定量504mg/L(200-450mg/L),氯化物108mmol/L(120-130mmol/L),潘氏试验阳性(+),符合结核性脑膜炎的诊断.11月27日复查胸部CT:两肺弥漫性粟粒样改变略有吸收,左侧胸腔积液(见图3),此时患者症状、体征明显改善,无发热,精神转好,体重增加5kg,但仍有低蛋白血症.继续给予抗结核治疗,并间断使用白蛋白等加强营养支持.最终患者病情稳定, 于12月3日出院.定期门诊随访,继续抗结核治疗,患者一般情况好,无明显不适.2015年3月28日复查胸部CT示两肺弥漫性病变有所好转,胸腔积液吸收(见图4).其后患者失联.讨论结核病仍是全世界致病和死亡的主要病因,据世界卫生组织估计,全球60亿人口中有20亿结核感染者,每年约有840万新发病例,其中半数以上为传染性肺结核.每年约有280万人死于结核病[1].血行播散型肺结核是结核病中较为严重的类型,可播散到肝脏、脾脏、泌尿系统、骨髓、淋巴结、脑膜等全身多个部位.本例患者为中年女性,发热伴消化道症状为主,全身多器官受累,但呼吸道症状不明显,诊断颇费周折.入院前曾做胃镜,病理报告倾向于淋巴瘤,免疫组化的结果相对滞后,所以“淋巴瘤”成了先入为主的诊断,且影响了放射科医生的判断.该患者胸部CT显示两肺弥漫性粟粒样结节伴肺门淋巴结增大,应考虑血行播散型肺结核、淋巴瘤、结节病、或其它恶性肿瘤肺转移等多种疾病,而PET-CT支持恶性肿瘤全身转移,T-SPOT.TB首次检查为阴性,多次痰找抗酸杆菌阴性.这些结果都影响了结核的诊断.其实PET-CT 的“FDG代谢异常增高”并不专指恶性肿瘤,一些良性病变如结核、真菌感染, 其组织供血较为丰富时亦可有此表现;相反,少数生长缓慢的恶性肿瘤FDG 代谢并不旺盛,可为假阴性.至于T-SPOT.TB,受患者免疫功能、试剂等因素的影响,也有少数假阴性或假阳性的概率.骨髓穿刺活检是本例确诊的转折点.结合胸部影像和淋巴结活检,血行播散型肺结核、骨髓结核、淋巴结核的印象逐渐清晰.骨髓结核在临床上相对少见,多发生于儿童、老年人或免疫力极度低下者,其临床表现缺乏特异性,多以发热为首发症状,常伴有纳差、乏力、消瘦、贫血.华西医院报道从2004年-2010年确诊的骨髓结核患者30例,主要症状为发热.从发热到明确诊断最短3天, 最长300天,平均46.5±67.2天.部分患者伴肝脾肿大、重度贫血、低蛋白血症、腹水、胸水等等.骨髓活检病理多为肉芽肿性病变,伴或不伴有干酪样坏死[2]. 另有学者报道:北京3家医院2001年-2007年发现的骨髓肉芽肿性病变20例, 其中血行播散型结核13例、血液肿瘤4例、病毒性肝炎2例、急性间质性肾炎1例[3],故骨髓活检发现肉芽肿性病变时应首先考虑骨髓结核的可能. 值得注意的是:苏菲菲等人总结了120例血行播散型肺结核病例,与同期住院的浸润性肺结核患者相比较:前者痰菌阳性率31%,后者为52%(P <0.01);而结核性脑膜炎的发生率前者为32%,后者为5%(P<0.01)[4].本例患者痰检阳性在住院1月后,甚至支气管镜检仍无阳性结果.说明对可疑血行播散型肺结核患者,反复留痰化验的重要性;同时还应提高结核性脑膜炎的警惕性. 总之,结核仍然是常见疾病,对于不明原因的发热或伴有多部位病变的患者,应考虑肺结核及肺外结核的可能性,采取各种措施早诊断,早治疗,提高治愈率,减低死亡率,减少后遗症. 参考文献[1] 陈灏珠,林果为.实用内科学[M].第13版.北京.人民卫生出版社,2009:592[ -611.2] 钟册俊,吕晓菊,叶慧.骨髓结核病的病理与临床分析[J].中国呼吸与危重监护杂志,2013,12(1):45-48. [3] 冯俊,张弘,周定荣.骨髓肉芽肿病20例临床分析[J].中华内科杂志,2009,[ 45(6):485-487.4] 苏菲菲,杨守峰,戴见义.等.血行播散型肺结核120例临床分析[J].中国呼吸与危重监护杂志,2011,10(5):396-400.。

噬血细胞综合征1例报告

徐春莉;赵洪奎

【期刊名称】《中国临床新医学》

【年(卷),期】2013(006)001

【总页数】2页(P67-68)

【作者】徐春莉;赵洪奎

【作者单位】261100,山东,潍坊市寒亭区人民医院妇科;261100,山东,潍坊市寒亭区人民医院妇科

【正文语种】中文

【中图分类】R512.6

【相关文献】

1.噬血细胞综合征治疗后继发急性白血病2例报告并文献复习 [J], 潘丽丽;李健;乐少华;郑浩;郑湧智

2.以肝衰竭为主要表现的噬血细胞综合征1例报告 [J], 罗利婷; 张霞; 马鹤铭; 任

天棋; 曹鹤; 牛俊奇

3.儿童原发肝脏NK/T细胞淋巴瘤合并噬血细胞综合征1例报告 [J], 邓伟; 朱生东; 晁荣; 王莉

4.肺炎支原体相关性噬血细胞综合征11例病例系列报告 [J], 谷加丽;卢志威;王文建;郑跃杰;李晶;邵艳冰

5.以肝功能损伤为首发表现的成人噬血细胞综合征的诊断及治疗(附1例报告) [J], 仲灏辰;高燕;刘奎;曹广华;孙嵩;赵伟

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

噬血细胞综合征一例报告

姜淑君;于海燕

【期刊名称】《临床误诊误治》

【年(卷),期】2004(017)010

【摘要】女,10个月。

因发热4天入院。

发病以来体温37~40℃,口服退热剂

体温可下降,有时呕吐,无咳喘,大小便无异常。

既往史、个人史及家族史无异常。

查体:体温38℃,脉搏135/min,体重10kg。

面色萎黄,无皮疹,双侧耳后、颈部及腹股沟区均可触及数个直径2~6mm淋巴结,活动度好,无触痛,巩膜黄染不明显,咽

【总页数】1页(P710-710)

【作者】姜淑君;于海燕

【作者单位】威海市文登中心医院,山东,威海,264400;威海市文登中心医院,山东,威海,264400

【正文语种】中文

【中图分类】R551.2

【相关文献】

1.噬血细胞综合征误诊为肾病综合征一例报告 [J], 熊昕;赵琳

2.以急性狼疮吞噬血细胞综合征为首发的小儿系统性红斑狼疮一例报告 [J], 姜丽华;胡坚

3.水痘诱发病毒相关性吞噬血细胞综合征一例报告 [J], 石瑞琪

4.以中枢神经系统受累为首发症状的噬血细胞综合征一例 [J], 唐娟;管保章

5.原发性硬化性胆管炎继发反应性噬血细胞综合征一例报告 [J], 单琤琤;方凤;蒋瑾瑾

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

血行播散型肺结核全身播散1例临床分析【中图分类号】R521【文献标识码】B【文章编号】1008-6315(2015)12-0684-02病例资料患者,女性,57岁,农民.因“发热、腹胀、纳差三周”于2013年9月13日入院.患者三周前无明显诱因下开始出现发热、畏寒,热型无规律,体温波动在37℃-39℃之间.同时感腹胀、纳差、恶心,偶有反酸、呕吐,伴间断双下肢浮肿,无腹痛、腹泻,无明显咳嗽、咳痰、气促.起病后患者消瘦、乏力明显,体重减轻约7.0Kg.在院外曾做胃镜检查,为胃体粘膜微隆病变.经上海市肿瘤医院会诊读片,报告为:胃体粘膜内见小淋巴样细胞弥漫浸润伴不典型增生, 细胞形状大小较一致,细胞核呈圆形,染色质粗,不排除淋巴系统来源肿瘤可能.免疫组化示:CD20部分+,PAX-5部分+,Bcl-2部分+,CD10部分+,Bcl-6部分+,MUM-1部分+,CD5部分+,CD3部分+,κ+/λ+,AE1/3-,cyclineD1-,Ki-67+(约10%),滤泡树突细胞CD21+,CD23+.结合形态及免疫表型,考虑为淋巴组织增生及不典型增生.患者肠镜检查为直肠炎性小息肉.肿瘤标志物AFP、CEA、CA199、CA125、CA724均正常.9月2日胸部CT:右肺门区团块影,恶性肿瘤性病变可能大,伴阻塞性炎症;右肺门、纵膈及右锁骨上多发淋巴结肿大,两侧胸腔积液,两肺多发粟粒结节,提示转移性改变(见图1).患者在外院按感染性疾病静脉滴注头孢他啶10天,症状无改善.于9月13日拟“淋巴瘤”收入本院血液科病房. 既往体健,无糖尿病、慢性阻塞性肺疾病、肺结核等病史.入院体检:体温37.5℃,脉搏90次/min,呼吸频率18次/min,血压108/75mmHg(1mmHg=0.133kPa).神清,精神萎靡,消瘦,轻度贫血貌.皮肤巩膜无黄染,右侧腹股沟可触及一个花生样大小的淋巴结,无压痛,活动度尚好.颈软,气管居中,胸廓对称,呼吸平稳,胸骨叩击痛(-),两肺未闻及干湿罗音,心率90次/min,律齐,各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音,腹部无阳性体征,两下肢轻度浮肿.神经系统无阳性体征. 实验室检查:血常规:红细胞计数4.23×1012/L,血红蛋白100g/l,白细胞计数5.3×109/L,中性粒细胞比例66.5%,血小板计数178×109/L.C反应蛋白131mg/L.肝肾功能:白蛋白23.4g/L↓,球蛋白41.5g/L↑,碱性磷酸酶273U/L↑,谷氨酰胺基转移酶125U/L↑,乳酸脱氢酶500U/L↑.肌酐33.3umol/L.数次血培养均阴性.血沉:正常.血找疟原虫:阴性.人类免疫缺陷病毒(HumanImmunodeficiencyVirus,HIV)抗体阴性;乙型肝炎e抗体及核心抗体阳性.丙肝抗体阴性.3次痰培养均为白色假丝酵母菌及光滑假丝酵母菌.多次痰涂片找抗酸杆菌阴性.2次真菌1-3-β-D葡聚糖试验分别为:179pg/ml和156pg/ml(>100pg/ml为阳性),结核感染T细胞斑点试验(T-SPOT.TB):阴性.右侧腹股沟淋巴结活检,报告为肉芽肿性病变伴坏死.PET(Positron EmissionTomography 正电子发射计算机断层显像)/CT:双侧颈根部、锁骨上、纵膈、右侧肺门、后腹膜多发淋巴结肿大,双侧肺内弥漫粟粒样改变,肝脾肿大,全身骨骼弥漫性18F-脱氧葡萄糖(18F-fluorodeoxGyglucoee,FDG)代谢异常增高,双侧胸腔少量积液,盆腔大量积液.考虑血液系统恶性病变可能性大.患者入院后先后给予头孢他啶、左氧氟沙星、美罗培南、伏立康唑等药物治疗,并使用人血白蛋白营养支持、布美他尼利尿消肿,患者两下肢浮肿逐步消退,但发热、纳差、消瘦等症状无改善.9月25日胸部增强CT 显示:与前片比较,右肺门、右侧锁骨上及纵膈多发肿大淋巴结与前相仿,两肺弥漫性粟粒样改变同前,两侧胸腔积液已吸收.考虑淋巴瘤伴肺内浸润可能大(见图2). 因病情无明显缓解,于9月26日行骨髓活检,报告为骨髓组织内可见灶性凝固性坏死,周边见少量上皮样细胞,未见纤维化.不除外骨髓干酪增殖性结核. 患者遂转至结核科,于9月27日行支气管镜检查,见右下叶背段开口稍狭窄, 该处活检为支气管粘膜慢性炎症,未找到抗酸杆菌.复查T-SPOT.TB为阳性,且血结核抗体阳性.故从9月30日开始以异烟肼、利福平、阿米卡星、莫西沙星、吡嗪酰胺诊断性抗结核治疗,并地塞米松5mg/日静脉点滴,7天后患者体温正常,消化道症状缓解,食欲增加.10月7日痰抗酸杆菌涂片阳性(2+).故诊断为血行播散型肺结核、骨髓结核、淋巴结核.为明确有无颅内结核播散可能,10月10日腰椎穿刺术,抽取脑脊液行常规生化检查:脑脊液无色透明; 白细胞计数:20×106/L(0-8×106/L),葡萄糖1.6mmol/L(2.5-4.5mmol/L),蛋白定量504mg/L(200-450mg/L),氯化物108mmol/L(120-130mmol/L),潘氏试验阳性(+),符合结核性脑膜炎的诊断.11月27日复查胸部CT: 两肺弥漫性粟粒样改变略有吸收,左侧胸腔积液(见图3),此时患者症状、体征明显改善,无发热,精神转好,体重增加5kg,但仍有低蛋白血症.继续给予抗结核治疗,并间断使用白蛋白等加强营养支持.最终患者病情稳定,于12月3日出院.定期门诊随访,继续抗结核治疗,患者一般情况好,无明显不适.2015年3月28日复查胸部CT示两肺弥漫性病变有所好转,胸腔积液吸收(见图4).其后患者失联.讨论结核病仍是全世界致病和死亡的主要病因,据世界卫生组织估计,全球60亿人口中有20亿结核感染者,每年约有840万新发病例,其中半数以上为传染性肺结核.每年约有280万人死于结核病[1].血行播散型肺结核是结核病中较为严重的类型,可播散到肝脏、脾脏、泌尿系统、骨髓、淋巴结、脑膜等全身多个部位.本例患者为中年女性,发热伴消化道症状为主,全身多器官受累,但呼吸道症状不明显,诊断颇费周折.入院前曾做胃镜,病理报告倾向于淋巴瘤,免疫组化的结果相对滞后,所以“淋巴瘤”成了先入为主的诊断,且影响了放射科医生的判断.该患者胸部CT显示两肺弥漫性粟粒样结节伴肺门淋巴结增大,应考虑血行播散型肺结核、淋巴瘤、结节病、或其它恶性肿瘤肺转移等多种疾病,而PET-CT支持恶性肿瘤全身转移,T-SPOT.TB首次检查为阴性,多次痰找抗酸杆菌阴性.这些结果都影响了结核的诊断.其实PET-CT 的“FDG代谢异常增高”并不专指恶性肿瘤,一些良性病变如结核、真菌感染, 其组织供血较为丰富时亦可有此表现;相反,少数生长缓慢的恶性肿瘤FDG 代谢并不旺盛,可为假阴性.至于T -SPOT.TB,受患者免疫功能、试剂等因素的影响,也有少数假阴性或假阳性的概率.骨髓穿刺活检是本例确诊的转折点.结合胸部影像和淋巴结活检,血行播散型肺结核、骨髓结核、淋巴结核的印象逐渐清晰.骨髓结核在临床上相对少见,多发生于儿童、老年人或免疫力极度低下者,其临床表现缺乏特异性,多以发热为首发症状,常伴有纳差、乏力、消瘦、贫血.华西医院报道从2004年-2010年确诊的骨髓结核患者30例,主要症状为发热.从发热到明确诊断最短3天, 最长300天,平均46.5±67.2天.部分患者伴肝脾肿大、重度贫血、低蛋白血症、腹水、胸水等等.骨髓活检病理多为肉芽肿性病变,伴或不伴有干酪样坏死[2]. 另有学者报道:北京3家医院2001年-2007年发现的骨髓肉芽肿性病变20例, 其中血行播散型结核13例、血液肿瘤4例、病毒性肝炎2例、急性间质性肾炎1例[3],故骨髓活检发现肉芽肿性病变时应首先考虑骨髓结核的可能. 值得注意的是:苏菲菲等人总结了120例血行播散型肺结核病例,与同期住院的浸润性肺结核患者相比较:前者痰菌阳性率31%,后者为52%(P<0.01);而结核性脑膜炎的发生率前者为32%,后者为5%(P<0.01)[4].本例患者痰检阳性在住院1月后,甚至支气管镜检仍无阳性结果.说明对可疑血行播散型肺结核患者,反复留痰化验的重要性;同时还应提高结核性脑膜炎的警惕性. 总之,结核仍然是常见疾病,对于不明原因的发热或伴有多部位病变的患者,应考虑肺结核及肺外结核的可能性,采取各种措施早诊断,早治疗,提高治愈率,减低死亡率,减少后遗症. 参考文献[1]陈灏珠,林果为.实用内科学[M].第13版.北京.人民卫生出版社,2009:592[ -611.2]钟册俊,吕晓菊,叶慧.骨髓结核病的病理与临床分析[J].中国呼吸与危重监护杂志,2013,12(1):45-48. [3]冯俊,张弘,周定荣.骨髓肉芽肿病20例临床分析[J].中华内科杂志,2009,[ 45(6):485-487.4]苏菲菲,杨守峰,戴见义.等.血行播散型肺结核120例临床分析[J].中国呼吸与危重监护杂志,2011,10(5):396-400.。

急性血行播散型肺结核引起噬血细胞综合征1例报告发表时间:2019-11-07T10:18:04.333Z 来源:《医药前沿》2019年27期 作者: 汪艳(通讯作者) 曾燕 龙刚[导读] 噬血细胞综合征(HPS)是一种多器官、多系统受累,由各种致病因素导致机体免疫功能紊乱引起单核/巨噬细胞系统反应增生性疾病。

(贵阳市公共卫生救治中心 贵州 贵阳 550002) 【摘要】目的:分析1例急性血行播散型肺结核引起噬血细胞综合征患者的临床表现,提高对该病的认识,减少误诊。方法:分析2016年6月我科收治的1例血行播散型肺结核引起噬血细胞综合征患者的一般资料,并结合文献报道对血行播散型肺结核合并噬血细胞综合征进行分析。结果:患者,男性,24岁,临床表现为发热、腹胀、乏力、盗汗和肝脾肿大。实验室检查发现全血细胞减少,白细胞计数

2.16×109/L,血红蛋白98g/L,血小板98×109/L;丙氨酸转氨酶63U/L,天冬氨酸转氨酶86U/L,白蛋白31.7g/L,总胆红素22.3 umol/L,直接胆红素11.7 umol/L;凝血功能障碍,活化部分凝血活酶时间57.60秒,纤维蛋白酶原4.8 g/L;铁蛋白722.4ug/L;骨髓涂片有吞噬现象,

B超肝脾肿大,T-SPOT.TB:阳性,痰抗酸杆菌涂片阴性。采用异烟肼、利福平、乙胺丁醇、吡嗪酰胺、阿米卡星抗结核治疗,同时给予地塞米松、血必净、冰冻血浆等治疗,两个月后,患者血常规、肝功能、凝血常规恢复正常,肝脾缩小。结论:结核病是引发噬血综合征的病因之一,对噬血综合病的患者应进行结核病筛查,并尽早给予抗结核治疗以改善预后。 【关键词】急性血行播散型肺结核;血细胞减少;肝脾肿大;噬血细胞综合征 【中图分类号】R521 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2019)27-0104-03 噬血细胞综合征(HPS)是一种多器官、多系统受累,由各种致病因素导致机体免疫功能紊乱引起单核/巨噬细胞系统反应增生性疾病。其特征是发热、肝脾肿大、全血细胞减少,病死率高,早期诊断困难,极易误诊。近年我院収治的一例此类病人,并温习文献报道,将该病人一般资料进行整理、分析。 1.病例资料 患者,男性,24岁,因“间断发热、腹胀1月余。”于2016年6月13日就诊中南大学湘雅医院血液科门诊,患者近1月余反复发热,无明显规律,测体温40℃,伴有乏力、腹胀、夜间盗汗,体重减轻十余斤,既往有“阑尾手术史”,“痔疮”,其父有结核病,无药敏史。

查体:皮肤、巩膜无黄染,双颈部及左腋下黄豆大小淋巴结,胸骨无压痛,心肺(-),腹平坦,软,无压痛,未扪及包块,肝脾肿大。湘雅医院化验检查:血常规:WBC3.63×109/L、Hb116g/L、Pt95×109/L;凝血常规:INR1.25、FIB4.92g/L、D-二聚体2.35mg/L;狼疮+免疫全套:抗核抗体(-)、抗双链DNA(-)、补体C4261.00mg/L、补体C31020mg/L、IgG18.30g/L、IgA6400mg/L、IgM3190mg/L;寄生虫全套:弓形虫抗体IgM(-)、弓形虫抗体IgG(-)、肝吸虫抗体(-)、肺吸虫抗体(-)、包虫抗体(-)、囊虫抗体(-)、旋毛虫抗体(-);心肌酶学:LDH270.0U/L、CK14.5U/L、CK-MB6.0U/L;PDD(-)。腹部B超:右肝上界锁骨中线第6肋间,肋缘下长69mm,厚58mm,右肝最大斜径142mm,左肝长124mm,厚80mm,形态规则,表面光滑,实质回声中等,光点细,分布均匀,肝内未见明显结节,肝内胆管未见明显扩张,内未见结石。CDFI:肝内血管显示清楚,血流分布正常。脾脏厚64mm,肋缘下平脐,脾脏形态及实质回声无明显异常。胰腺大小正常,形态规则,表面光滑,实质回声未见明显异常,胰管无扩张。胸CT:双肺上中下肺野见粟粒样阴影,大小、密度、分布均匀,似毛玻璃改变,肺门、纵膈未见肿大淋巴结。建议骨髓穿刺,同时怀疑“肺结核”可能。患者与家属商量后,返回原籍就诊,当地医院查贫血四项:Fe2.12umol/L、UIBC34.2umol/L、TIBC36.3umol/L、FER722.40ug/L,考虑病情复杂,转诊我院诊治。 入院查体:T40℃P104次/分R30次/分BP135/80mmHg W51kg神志清楚,贫血貌,精神差;全身皮肤黏膜无黄染、出血点、瘀斑,全身浅表淋巴结未扪及肿大;双肺叩清,双肺呼吸音粗,双肺闻及散在湿性啰音,未闻及胸膜摩擦音;腹部稍膨隆,肝脏触诊肋下4横指,肝区轻压痛,脾脏下缘平脐,移动性浊音可疑,肠鸣音清,双下肢未见凹陷性水肿。 实验室检查:血常规:白细胞计数2.16×109/L,血红蛋白98g/L,血小板98×109/L;血生化:丙氨酸转氨酶63U/L,天冬氨酸转氨酶86U/L,白蛋白31.7g/L,总胆红素22.3 umol/L,直接胆红素11.7umol/L,钾3.5mmol/L,钠128mmol/L,氯92.9mmol/L,活化部分凝血活酶时间57.60秒,纤维蛋白酶原4.8 g/L,降钙素原3.48ng/L,白介素6 75.95Pg/ml,传染病全套阴性,铁蛋白722.4ug/L;超声检查:肝脏右叶斜径15.0cm,形态正常包膜光滑,光点分布不均,回声增强,肝内血管走行正常,CDFI:血流信号正常,肝内胆管未见明显扩张。脾脏长约14.1cm,厚4.8cm,轮廓清晰,脾门切迹清晰可见实质回声无变化,脾静脉不扩张。 脾增大,腹腔少量积液,腹腔内未探及肿大淋巴结;胸CT:双肺弥漫性斑点状密度增高影,夹杂少许斑片状及条索状密度增高影,气管。支气管通畅,纵膈内未见肿大淋巴结。 患者入院时表现为感染重,营养状况差,凝血功能异常,肝功能异常。在治疗过程中,发热未控制,体温仍波动在40.2℃,血常规进行性下降,血培养:人葡萄球菌人亚种,药敏试验对左氧氟沙星、莫西沙星、万古霉素敏感;脑脊液生化:葡萄糖3.92mmol/L,氯

126.7mmol/L,蛋白0.13g/L,脑脊液常规:白细胞数40×106/L;复查胸CT双肺病灶增加;骨髓细胞检查:增生明显活跃;粒系百分率正常,部分胞浆颗粒增多增粗,少数空泡变及巨型变;红系百分率明显增高,个别巨幼样变,成熟红细胞少数低色素,个别大红细胞;淋巴百分率显著减少,偶见个别异淋。全片见巨核细胞401个,血小板少见;少数组织细胞吞噬血细胞现象活跃。2次痰抗酸杆菌涂片阴性;痰PCR阴性;血清结核T-sPot阳性;免疫检查:CD3+/CD4+淋巴细胞58c/ul,CD3+/CD8+淋巴细胞104c/ul,CD3+淋巴细胞179c/ul,CD4/CD80.56。 治疗经过:入院后给予地塞米松5mg/d×2d,头孢哌酮舒巴坦4g/d×8d,莫西沙星0.4/d×14d,血必净100ml/d×10d,喜炎平250mg/d×18d,给予重组人粒细胞刺激因子升白细胞,在保肝的基础上尽早使用异烟肼、利福平、乙胺丁醇、吡嗪酰胺、阿米卡星联合抗结核治疗,并输注冰冻血浆,抑酸和保护胃黏膜,吲哚美辛栓退热等对症支持治疗,患者于第24天病情好转,体温降至正常,肝功能明显好转,第35天白细胞、血小板、血红蛋白基本正常,抗痨2月复查B超:肝脏右叶斜径14.6cm,形态正常包膜光滑,光点均质,肝内血管走行正常,CDFI:血流信号正常,肝内胆管未见明显扩张。脾脏长约12.8cm,厚5.1cm,轮廓清晰,脾门切迹清晰可见实质回声无变化,脾静脉不扩张。电话回访抗痨3月外院复查胸CT标准明显吸收,可以从事轻度体力劳动,白细胞、血小板、血红蛋白正常。 2.讨论 噬血细胞综合征又称噬血细胞性淋巴组织细胞增生症(HLH),是由多种因素导致单核巨噬细胞系统反应性增生,伴有吞噬自身血细胞现象,以过度炎症反应为特征的疾病。其主要临床表现为持续发热,肝脾肿大,全血细胞减少,凝血功能障碍,血清甘油三脂和胆固醇升高,纤维蛋白原降低等。噬血细胞综合征分为原发性与继发性两类,原发性又称家族性噬血细胞性淋巴组织细胞增生症(FHL);继发性多见于儿童,发生于成人者极少见。常见病因病毒感染,尤其是EB病毒感染[1],也可继发于细菌、寄生虫、真菌等,恶性肿瘤,自身免疫性疾病以及化疗和免疫抑制剂等药物应用。 急性血行播散型结核合并噬血细胞综合征较为罕见,继发性噬血细胞综合征主要与感染、恶性肿瘤等疾病相关,临床预后差[2],有文献报道病死率约为50%[3],早期诊断及尽早抗结核治疗非常必要。

结核病合并噬血细胞综合征的发病机制尚不清楚,推测可能与吞噬细胞吞噬结核分枝杆菌,吞噬细胞释放肿瘤坏死因子-α等多种细胞因子使免疫反应持续存在,引起发热及组织损害,表现出结核病及噬血细胞综合征相关症状[4]。

噬血细胞综合征诊断标准:噬血细胞综合征的诊断至少需要满足以下8条指标中的5条[5]:①发热超过1周,峰值>38.5℃;②脾大;③外周血有2或3系血细胞减少(血红蛋白<90g/L,血小板<100×109/L,中性粒细胞<1.0×109/L);④血三酰甘油升高或(和)纤维蛋白原下降:三酰甘油≥3mmol/L,纤维蛋白原<1.56g/L;⑤骨髓、脾脏、淋巴结中发现吞噬血细胞现象,未见恶性肿瘤细胞;⑥NK细胞活性降低或缺如;⑦血清铁蛋白升高(≥500ug/L);⑧血浆可溶性CD25≥2400U/ml。 本例患者主要表现为持续发热7d以上、肝脾肿大,实验室检查血细胞三系明显减少,铁蛋白>500ug/L,骨髓涂片提示有噬血现象,符合诊断标准中①②③⑤⑦,故噬血细胞综合征诊断明确;患者有结核接触史,胸CT提示急性血行播散性肺结核,结核T-sPot阳性。根据患者的临床表现及治疗结果,可以诊断为急性血行播散型肺结核引发噬血细胞综合征,属于继发性噬血细胞综合征。 急性血行播散型肺结核合并噬血细胞综合征较为罕见,呼吸科医师对该病缺乏认识,容易发生漏诊、误诊。本例患者在就诊时出现营养状况差,伴有发热、肝脾肿大,血细胞减少等器官功损害,临床表现缺乏特异性,造成诊断困难。本例治疗成功的经验:在对症治疗同时及时进行骨髓穿刺和相关病原学检查,并尽早进行抗结核治疗。因此,对于不明原因发热、血细胞减少、脾大、肝功能异常患者需警惕噬血细胞综合征,给予及时诊疗。 患者父亲患有“肺结核”,患者照料父亲期间休息不好,致使患者的免疫功能低下感染结核,发生血行播散型肺结核引发继发性噬血细胞综合征。因此,临床医生在治疗噬血细胞综合征时不要忽视结核病筛查,应尽早诊断并治疗其原发疾病。 【参考文献】 [1] Larroche C.Mouthon L.Pathogenesis of hemophagocytic syndrome(HPS).Autoimmun Rev,2004,3:69-75. [2] Shin BC,Kim SW,Ha SW,et al.Hemophagocytic syndrome associated with bilateral adrenal gland tuberculosis.Korean JIntern Med,2004,19:70-73. [3] Wang JY,Hsueh PR,Wang SK,et al.Disseminated tuberculosis:a 10-year experience in a medicalcenter.Medicine(Baltimore),2007,86:39-46. [4]李净.重症结核病引起噬血细胞性淋巴组织细胞增多症一例并文献复习.中华结核和呼吸杂志,2012,35:766-769. [5] Henter JI,HorneA,AricoM,et al.HLH-2004:Diagnostic and therapeutic guidelines for hemophagocyticiymphohistiocytosis[J]Pediatr Blood Cancer,2007 48(2):124-131.