噬血细胞综合征文稿演示

- 格式:ppt

- 大小:1.73 MB

- 文档页数:25

【案例分享】噬血细胞综合征(HLH)疾病概述噬血细胞综合征又称噬血细胞性淋巴组织细胞增多症(HLH),于1979年首先由Risdall等报告,是一类由原发或继发性免疫异常导致的过度炎症反应综合征。

这种免疫调节异常主要由淋巴细胞、单核细胞和巨噬细胞系统异常激活、增殖,分泌大量炎性细胞因子而引起的一系列炎症反应。

临床以持续发热、肝脾肿大、全血细胞减少、高甘油三酯、低纤维蛋白原、高血清铁蛋白,以及骨髓、肝、脾、淋巴结组织发现噬血现象为主要特征。

发病机制HLH由于触发因素不同,被分为“原发性”和“继发性”两大类。

前者主要发生于儿童,大多有家族史,并伴有基因异常;而后者可发生于各个年龄阶段,以感染、肿瘤、自身免疫病引起居多。

原发性:一种常染色体或性染色体隐性遗传病。

多数病例在1岁之前发病。

当机体的免疫系统受到某种抗原刺激后,组织细胞(巨噬细胞和树突状细胞)、T淋巴细胞被激活,产生大量的炎症因子和化学因子,如TNF-α、IL-6、IL-8、IL-10、INF-γ等。

正常情况下,机体免疫系统可自我调控,随着致病因素的消失,靶细胞的杀灭,免疫反应也将停止。

而在NK细胞和杀伤性T淋巴细胞功能受损的患者中,该过程无法完成,使得被感染的细胞不能被杀死,同时伴有持续高的炎症因子水平,导致机体多脏器严重受损并最终导致死亡。

目前已知的明确与HLH相关的基因有12种,根据缺陷基因的特点将原发性HLH分为家族性HLH(FHL)、免疫缺陷综合征相关HLH 和EB病毒驱动HLH。

(1)家族性HLH(FHL)共有5个亚型,分别是FHL1、FHL2、FHL3、FHL4、FHL5。

目前认为,FHL由基因突变引起。

其中,FHL1相关的基因异常定位于9q21.3-22,但是其编码的蛋白及功能尚不清楚。

最早被证实参与HLH发病的基因是与FHL2相关的PRF1,PRF1基因位于10q21-22染色体区域,编码穿孔蛋白,穿孔蛋白由细胞毒性T淋巴细胞(CTL)等细胞产生,贮存于分泌颗粒中。

噬血细胞综合征一例报道标签:噬血细胞综合征噬血细胞综合征亦称噬血细胞性淋巴组织细胞增生症,又称噬血细胞性网状细胞增生症,于1979年首先由Risdall等报告。

是一种多器官、多系统受累,并进行性加重伴免疫功能紊乱的巨噬细胞增生性疾病,代表一组病原不同的疾病,其特征是发热,肝脾肿大,全血细胞减少。

我院确诊本病1例,报告如下。

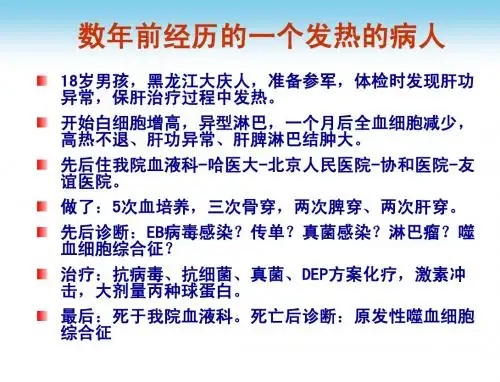

1、病历资料患者,女,3712岁,因腹痛,发热一周,腹胀4天收入我院儿科。

查体:体温38.8;呼吸44bpm;心率:130bpm;神清;咽充血;双侧扁桃体Ⅰ?大;颈软;右下肺叩诊呈浊音;听诊呼吸音减弱;余肺呼吸音稍粗;心率130bpm;律齐;未闻及明显杂音;腹膨隆;肝脾触及不满意;下腹叩诊呈浊音;四肢肌张力不高;生理反射存;病理反射未引出。

门诊胸片资料显示:右侧胸腔中等量积液。

入院辅检:彩超示:肝大,实质回声异常;胆囊壁水肿;腹腔积液(左侧1.2cm,右侧1.6cm);右侧胸腔少量积液(0.25cm);心包腔积液(0.47cm);心电图示:窦性心率过速(148bpm);外周血涂片示:异淋11%;血常规:WBC16.7×109/L、RBC3.79×1012/L、Hb96.0g/L、PLT16×109/L、淋巴0.589;中性0.353;嗜酸性粒细胞无异常;肝功能示:ALT1094.4U/L、AST12U/L、心肌酶谱示:LDH2668U/L、HBDH1780.3U/L、CK89.9U/L、CKMB35U/L;肾功能正常;凝血功能示:PT19.5sec、APTT58.9sec、TT26.5sec,余无异常;粪便潜血阳性。

患者持续发热、腹胀、穿刺部位有渗血不止、可见散在瘀斑、皮肤黄染、精神饮食差,病情有加重趋势。

骨髓穿刺显示:取材、涂片、染色良好。

骨髓增生明显活跃,G:E=5.39,粒细胞系统增生活跃,成熟粒细胞比例偏低,易见噬血细胞,其形态特点为:组织细胞内吞噬了多个血细胞,外观成熟而淡染,核卵圆形或不规则,偏于细胞一侧,染色质颗粒状或小块状,无明显核仁,胞浆丰富,内吞噬有粒细胞、淋巴细胞、幼红细胞或成熟红细胞,血小板等。