【书馆】绍兴图书馆:存古开新绍续前藏(下)

- 格式:doc

- 大小:31.00 KB

- 文档页数:11

13东方论坛一一青岛大学学报(社会科学版)2021年第3期EASTERN FORUM —JOURNAL OF QINGDAO UNIVERSITY( Social Science Edition ) No. 3, 2021“三不朽”图赞与“速朽”《阿Q 正传》的文脉勾连姜异新北京鲁迅博物馆(北京新文化运动纪念馆),北京100034摘要:张岱晩年所著《於越有明三不朽图赞》,以图像加赞辞的形式,辑录了绍兴有明一代先贤的事迹, 汇成人物传记式圣贤画谱。

鲁迅家藏该著作珍本,曾于1912,1913年两次补绘插图,补足跋语,周建人抄录赞文, 鲁迅又两次购藏此书三册,以表达对绍兴先贤和文学前辈的敬意。

本文是学界首次整理鲁迅补录手迹,赏析鲁迅唯一存世手绘圣贤人物画像,基于“三不朽”的儒教内涵,赞文体裁的文学性,鲁迅对张岱文章史著风格的传 承,勾连“反圣贤”的白话小说《阿Q 正传》,于此个案回溯流转的文脉深处,论证所谓“沉默期”鲁迅钞校古籍与新文学创作之间的对话关系。

关键词:三不朽;速朽;《阿Q 正传》;鲁迅;张岱中图分类号:I210.8文献标识码:A 文章编号:1005-7110 (2021 )03-0013-10一、鲁迅补绘《於越有明三不朽图赞》及跋语一则《於越有明三不朽图赞》①是明末清初史学家、文学家张岱(字宗子,1597-1679)的晚年史著。

身历国破家亡、避迹山居的张岱,在破床碎几、常至断炊的艰苦条件下,追忆创作,发愤著史,八十多 岁高龄时与同郡诗人、画家徐沁②(字野公,1626-1683)共同辑录绍兴有明一代先贤的事迹和画像,共一百零八人,汇成插图本绍兴先贤传记谱。

身后有乾隆刻本、光绪刻本、民国铅印本刊行。

张岱在序文中清晰阐明了编辑圣贤谱的动机、走访搜集资料的艰辛及刻印流布的愿景:“见吾越 大老之立德、立功、立言,以三不朽垂世者,多有其人,追想仪容,不胜仰慕。

遂与野公徐子沿门祈请,恳其遗像,汇成一集,以寿枣梨,供之塾堂,朝夕礼拜。

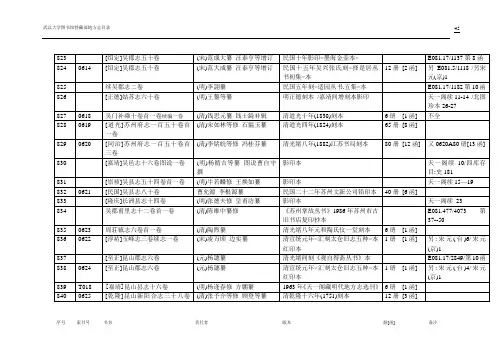

全国图书馆文献缩微复制中心影印书目全国图书馆文献缩微复制中心影印书内容介绍文史类清代八旗史料汇编此汇编收《八旗列传档案稿》,《杭州八旗驻防营志略》,《上谕八旗》,《八旗满洲氏族通谱》,《八旗则例》,《钦定八旗则例》,《旗地则例》,《镶黄旗钮祜禄氏弘毅公家谱》,《钦定户部旗务则例》,《上谕旗务议覆》,《谕行旗务奏议》,《镶蓝旗汉军世管佐领原由家谱清册》,《蒙旗志稿》,《驻防太原正蓝镶蓝满洲蒙古四旗造送乾隆四十八年四十九年兵部来文抄案册》。

《世宗宪皇帝上谕八旗》、《上谕旗务议覆》、《谕行旗务奏议》等。

有关八旗方面的史料,为对研究清代的八旗制度、发展史、提供了第一手资料。

首次影印出版。

弥足珍贵。

16开,十八册,2012年影印出版,定价:9000元。

中国古代印谱汇编印谱是辑集玺印篆刻的书籍的通称,也称印存、印集、印式、“印举等。

我国的印谱起源于宋代,明代篆刻家开始处集印谱,清代对古玺印研究更进一步,对用途、类别总结出新的经验。

此汇编收录有名的《集古印谱》,《方元长印谱》,《承清馆印谱》、《甘氏印集》、《印存初集》、《赖古堂印谱》、《古斋古印谱》,《历代帝王传国玺谱》,《师古堂印谱》等五十余种,印谱是汇集中国古代玺印和篆刻家创作的图谱,是最珍稀原印钤盖。

此汇编收录印谱的种类多、内容广,除供人观赏、借鉴、临写外更重要的是对研究篆刻发展史、文字学、提供了第一手资料。

首次影印出版。

弥足珍贵。

16开,三十册,2012年影印出版,定价:15000元。

清抄本陆元辅经籍考《经籍考》不分卷,三十四册,清抄本,清陆元辅撰。

陆元辅字翼王,号默庵,因性爱菊,且慕陶渊明之为人,又自号菊隐,嘉定县新泾里人。

生于明万历四十六年戊午(1618)四月初七日,殁于清康熙三十年辛未(1691)九月十四日,终年七十四。

自幼即知向学,塾师授以四子书,能默识不遗一字。

弱冠为县诸生。

康熙十七年诒举博学鸿儒,不久罢归。

着有《十三经注疏类钞》、《续经籍考》、《礼记集说》、《补正卫道编》、《菊隐集》等。

绍兴名家与名作简介汉一、时代背景1、秦统一越国故地后,中原人开始大量入主越国故地,华夏语成为这一地区的官方语言,历经秦、汉400年演变,汉语取代了越语。

2、儒学在越国故地得到广泛的传翻与推广。

3、越国故地书馆、学校得到发展,同时,士人著书立说之风兴趣。

在这样的历史背景下,越国故地出现了两部由绍兴人撰写、关于绍兴的文献双璧--《越绝书》和《吴越春秋》,它们堪称是地方志的鼻祖。

二、《越绝书》1、作者:袁康、吴平2、成书时间:东汉3、基本内容:共15卷,以春秋末年至战国初期吴越争霸的历史事实为主干,上至夏禹,下至两汉,旁及诸侯列国,对这一历史时期吴越地区的汉民族政治、经济、军事、天文、地理、历法、语言等多有所涉及。

4、学术价值:是一部珍贵的历史文献,年代久远,内容丰富,堪称史志一绝。

在我国所有记载于越历史的文献中,《越绝书》是内容最丰富的权威著作。

三、《吴越春秋》1、作者:赵晔2、成书时间:东汉3、基本内容:十二卷,今存十卷。

主要记述春秋末期,吴越二国(包括一部分楚国)之事的杂史。

前五篇为吴事,起于吴太伯,迄于夫差;后五篇为越事,记越国自无余以至勾践,注重吴越争霸的史实。

4、学术价值:依傍于《越绝书》,又具有独特、不可取代的地方,是又一部当前研究吴、越两国历史文化不可多得的历史文献。

四、《吴越春秋》和《越绝书》的异同点1、相同点:都是以吴越争霸为主要线索,又都出自吴越文人之手,因此这两部书都具有鲜明的吴越文化的特点,迥异于中原文化的特性,是吴越文化的重要载体。

2、不同点:1)情感倾向:《越绝书》--贬吴扬越《吴越春秋》--内吴外越2)体裁以及写作手法:《越绝书》--说明议论多于叙述描写,杂史性质《吴越春秋》--记叙描写居多,小说化倾向更明显3)人物的形象也各有侧重两书相较而言,《越绝书》的史料价值更高,而《吴越春秋》的文学价值更高。

四、《论衡》1、作者:王充,字仲仁,会稽上虞人。

自小聪慧,刻苦自励,为人清重,不好苟交,反对流俗,独立思考。

張元濟先生與《四部叢刊》張元濟,字筱齋,號菊生,一作鞠生,浙江省海鹽縣(舊隸嘉興府)人。

生於清同治五年西元(1866)9月28日。

光緒十八年西元(1892)中壬辰科二甲進士,授翰林院庶起士。

散館改派刑部貴州司主事,翌年,考取總理各國事務衙門章京。

在京期間,創辦‘通藝學堂’以傳播西學。

其思想力主維新,任章京時,奉命為德宗搜集新學圖書進呈。

國是詔下,上召見並詢新事,自是先生屢有陳言。

戊戌變起,奉旨‘革職永不敘用’,遂南下上海發展,尤致力於文化提倡,啟迪民心之事業。

西元1937年3月,以‘主持商務印書館數十年,輯印《四部叢刊》等書,校印古本史籍,於學術有重大貢獻’,當選為中央研究院第一屆院士,與胡適西元(1891~1962)、餘嘉錫西元(1883~1955)、楊樹達西元(1885~1956)列名人文組中國文史學科,足見先生學養之專精,確足以為學者典範。

尤著意於善本孤槧之收羅影印,廣為刊佈流傳,實有裨於學術之研究。

曾任上海文史館長等要職,於我國文物之保存流傳,有其不刊之功。

西元1959年8月14日病逝於上海,享年93歲。

《四部叢刊》《叢刊》分為初編、續編、三編。

初編始印於西元1919年,至1922年始成,收書323種,8,548卷。

1924年重印初編,抽換21種版本,增為8,573卷,並新撰若干校勘記。

續編于23年印成,收書81種,1,438卷。

25年續出三篇,73種,1,910卷。

原擬再出四編,以二次大戰起作罷。

正續三編,總計收書504種,3134冊。

全書採用石印技術,重現原書面貌,並詳記原版寬狹大小於卷首;分經史子集四類,體例較備。

以涵芬樓所藏為主,兼采江南圖書館、北京圖書館、瞿氏鐵琴銅劍樓、傅氏雙鑒樓、劉氏嘉業堂、繆氏藝風堂等名家秘笈。

甚至日本靜嘉堂文庫、帝室圖書寮、內閣文庫、東洋文庫、東福寺等藏書,凡宋元舊本,明清佳刻,具述其急要者而登之,罕見實用,兼收並蓄。

先生印書首重版本,尤貴初刻,‘所採錄者,皆再三考證,擇善而從’(《叢刊》例言)。

宁波天⼀阁(五)范⽒余屋天⼀阁在浙江省宁波市,建于明朝中期,它是中国现存最早的私家藏书楼,也是亚洲现存最古⽼的图书馆和世界最早的三⼤家族图书馆之⼀。

书藏古今,数百年来⼀直是⽂⼈墨客的圣地,却⼜紧闭⼤门。

⾃古以来,能登阁拜读的不过寥寥数⼈,皆是盛有名望的学者。

从司马第西侧⼩门⾛过去⼩门背⾯司马第之西有六间平房,砖⽊结构,前有廊和庭院,俗称“范⽒余屋”。

范⽒余屋原为范⽒家族附属⽤房,建成于明代后期,清⾄近代多次修缮。

该建筑坐北朝南,六间⼀弄,进深五椽,单檐硬⼭顶,梁架为穿⽃式和抬梁式相结合,是较为典型的宁波民居建筑。

2001年修葺后辟为“天⼀阁发展史陈列”。

范⽒余屋前是南园的⽔北阁建筑院落⾥有⼀组雕塑,展现的是范⽒族⼈晒书查蠹的场景。

晾晒藏书雕像表现的是当时晾晒藏书的场景。

古时藏书为了防潮防蛀,需要定期晒书。

(⽹络下载图⽚)晾晒藏书是天⼀阁⼀项传统的古籍保护措施,每年伏季到来时,将藏书从柜中取出,通风晾晒,除去⾍⼦及⾍卵,可以有效地防⽌书籍发霉和⾍啮。

院中的铜雕⽣动展⽰了范⽒家族过去400多年夏季⾟勤晒书的画⾯。

古时候藏书楼的防潮措施很有限,为了延长书籍的寿命只能定期晒书。

过去每年的梅⾬季后,范家后⼈就要把藏书楼⾥的书⼀批批拿出来晾晒。

由于天⼀阁的藏量⼤,这个⼯作往往需要持续⼀个⽉。

天⼀阁每当梅⾬季节时须密封书库,直⾄天晴再通风晾⼲。

除此之外,天⼀阁还有晒书的规定,就是把⼀本本书籍拿出来晾晒。

据说每到晒书的⽇⼦,范⽒各房⼦弟须尽数到场。

同时,为防⽌⾍蛀带来的损失,范钦在书中夹放芸⾹,其⾹味能杀死囊⾍。

还制订了⼀系列的防⽕、防⽔、防⿏、防盗等各项措施。

范⽒余屋东边范⽒余屋东廊柱上对联:松罅尚闻舂药杵;柳荫深护读书堂。

落款:任堇。

任堇,字堇叔,绍兴⼈,清末著名书画家任伯年长⼦。

范⽒余屋西边范⽒余屋西廊另有⼀付对联:书不出阁藏天下;代不分书泽万年。

落款:谈锡永。

谈锡永,⼜名王亭之,1935年⽣于⼋旗世家,⼴东南海⼈。

宋代文官帖职制度宋代承继唐、五代馆阁制度,经过百余年的孕育,逐渐形成一套完备而独特的文官帖职制度。

这套帖职制度在宋代官制和宋代政治生活中占有极其重要的地位,后世学者留意不多,本文拟对宋代文官帖职制度的发展、作用、特点等问题加以论述,以期对该项制度有较为探入的认识。

所谓帖职,即以他官兼三馆及殿阁学士等职名之谓。

帖职一词,北宋时期与职或职名是完全吻合的概念,南渡后则不包括秘、著、校、正等馆职在内。

换言之,本文所说帖职是指北宋时期的殿阁学士、枢密直学士、诸阁直学士、诸阁待制、直龙图阁和哲宗元符二年以前的馆职、元符二年以后的集贤殿修撰等3等帖职、政和六年以后的集英殿修撰等9等帖职以及南宋时期自监修国史、观文殿大学士至直秘阁在内的馆殿职名。

一、帖职制度形成的社会历史条件宋代文官帖职制度滥觞于唐。

就目前所见到的材料来看,帖职一词至迟于德宗贞元年间即已出现。

时张荐先后以左司御率府兵曹参军、阳翟尉、谏议大夫兼史馆修撰,权德舆所作张荐墓志铭并序即将张荐三兼史馆修撰称之为“三帖职”。

1稍晚,宪宗元和二年,又有白居易以盩厔尉“帖集资校理”。

2唐初,李世民建秦王府,开文学馆,以待四方之士,杜如晦、房玄龄等18人各以本官兼文学馆学士。

当时,“诸学士并给珍膳,分为三番,更直宿于阁下,每军国务静,参谒归休,即便引见,讨论坟籍,商略前载”。

3当是文馆制度最早的写照。

前人对于太宗此举推崇备至,认为正是这样方才出现了“太平俗洽,官人得材,功赏必实,刑不谬及,礼无愆度……天下晏如,遗粮在亩,盛德洽于人心,而祥风游乎海内”的贞观之治。

4唐代设昭文、史馆、集贤三馆,所收亦一时聪明魁垒之材,文学多识之士。

如令狐德棻、虞世南、颜师古、李延寿、马怀素、张说、张九龄、徐安贞等俱当时一代名儒大臣。

唐代“凡1《旧唐书》卷149《张荐传》,北京:中华书局标点本,1975年,第4024页。

(清)董诰等编:《全唐文》卷506《唐故中大夫守尚书工部侍郎兼御史大夫史馆修撰上柱国赐紫金鱼袋充吊赠吐蕃使赠礼部尚书张公墓志铭并序》,北京:中华书局,1983年,第5145页。

国家珍贵古籍特展抄稿本介绍孙 俊稿本,是书籍版本的最初形式,从整体上说是一书不同版本的祖本。

通常将稿本分为手稿本、清稿本、修改稿本三类。

手稿本,指作者亲笔书写的本子,也称作原稿本,一般书写比较率意,涂改勾抹处较多。

如02142 《方望溪先生文稿》为方苞手稿,且经手自改定删削。

清稿本,也称作“白本”,是指在作者手稿本的基础上重新誊抄清楚的稿本,一般整齐、规范,基本无误,字迹也相对工整,清稿誊录者可以是作者本人,也可以是其他人。

如02156 钱穀辑《吴都文粹续集》,通体为作者手书;01641丁宝桢撰《平远宫保奏议》,则为丁氏门人誊录留存之本。

修改稿本,一般是指在原稿或清稿基础上,作者又亲笔加以修改的本子,如果改动字数少,就直接书于行间,如果改动较多,即标注在天头地脚,也有另加签条的。

一些修改稿上面还有明确的修改次数标记,如王筠《说文释例》成书过程中曾五易其稿,此次展出湖南图书馆藏01404为修改第三稿,此稿原为八卷,经王筠墨笔分篇改为二十卷,书中有王筠手书夹条。

稿本的价值在于其为原书的本来面目,如有增改,更可藉此窥见作者治学方法与思路变迁。

抄本,过去多写作“钞本”,是稿本或刻印本的传抄本。

雕版印刷流行之前,图书主要靠抄写流传。

雕版印刷流行之后,抄本与刻本并行不废。

有些书卷帙宏大,不便刻印,如《永乐大典》、《四库全书》,即使是皇家也没有力量刊刻,只能抄写;有的书出于特殊需要编纂,如帝王实录及出于个人治学所用的节本、汇编本,只要抄写就足敷应用;有的书若一时觅不到刊印本,喜好者往往抄写录副;另有鉴赏家、藏书家为保存珍稀旧本而精心抄写甚至影写。

抄本中有一种特殊的叫“影抄本”,是用薄纸蒙在原本之上,将版框、笔画照样描写下来,有时甚至连前人的藏书印记也描摹出来。

最早影抄宋本的是明末毛氏汲古阁,人们专称为“毛抄”。

此次展出的01428《集韵》,01635《石林奏议》均为“毛抄”精品。

抄本的价值有二:一是它的文献价值,若刻本亡佚,可赖抄本以存原貌,若抄本出于不同版本系统,则更有重要的校勘价值,如01622明抄本《天圣令》,此书为宋代法律典籍《天圣令》硕果仅存的残卷,不仅是了解北宋典章制度和人口问题的第一手珍贵资料,而且对于唐史研究,尤其是唐令的研究和复原工作有着极为重要的意义;二是文物价值,抄本较刻本传世数量为少,出于名家抄写、校订的精抄本则更是珍贵文物。

沈嫦娟 县级公共图书馆地方文献的征集与利用文献的开发。

如武义县图书馆在金华市组织的“金华历史文化名人遴选”活动中,积极开展武义县历史文化名人相关材料的整理,为相关部门提供了第一手资料;在参与“武义县创省级文化先进县”、“金华市地方志编撰”等重要工作中,认真开展相关资料收集、整理等工作。

同时,通过提供研究服务,发现相关地方文献的价值,推进了地方文献的再开发、再利用。

3.6 加大宣传力度,提高地方文献的利用率县级公共图书馆要积极向社会各界宣传收集地方文献的重要性,进一步争取各地党政领导和文化主管部门领导的重视,增进各行业、各部门对地方文献收集工作的了解和支持,并千方百计吸引读者,提高地方文献的利用率。

如武义县图书馆将地方文献特藏书库目录张贴在馆内人流量大的地方,同时在武义新闻网设置链接图书馆以及地方文献资料介绍,让读者更全面地了解图书馆地方文献部的服务项目,更好地为广大读者服务。

总之,在当今社会的新形势下,县级公共图书馆应从科学观、发展观、实践观等角度,重新审视对本地区地方文献的征集、整理和开发利用的工作状况,制定出符合本身发展特点的地方文献征集与开发利用计划,科学开展地方文献资源建设工作,使地方文献更好地为广大读者提供服务,为武义经济社会科学发展提供服务。

参考文献〔1〕马澄宇.浅谈省级公共图书馆地方文献工作[J].图书馆工作与研究,1997(1)…〔2〕俞红国.高校图书馆地方文献专题数据库建设探讨[J].图书馆学刊,2003(4)〔3〕侯汉清.关于编制标题目录的几点意见[J]….图书馆学研究,1982(1)〔4〕朱超.地方文献集藏工作存在的问题及对策[J].图书馆学研究,2003(1)〔作者简介〕沈嫦娟,女,助理馆员,地方文献部主任。

(收稿日期:2014-01-20)台州文献丛书之台州丛书甲乙集首发式在台州市图书馆举行2014年1月22日,台州文献丛书之台州丛书甲乙集首发式在台州市图书馆举行。

浙江图书馆馆长应长兴、台州市副市长叶海燕、台州市文广新局局长郑楚森等领导出席了开幕式。

图书馆建设与管理新会景堂图书馆馆藏稀见稿抄本两种莫艳红江门市新会区景堂图书馆,广东江门 529000摘要:新会景堂图书馆馆藏古籍一万三千余册,其中清稿本《晚香山房诗钞》、抄本《蔗湖琴谱》,国内各公藏单位未见著录,属于稀见广东地方文献,具有较高的版本价值和学术价值,为研究广东历史文化提供了珍贵的一手资料。

关键词:新会景堂图书馆;稿抄本;晚香山房诗钞;蔗湖琴谱中图分类号:G250.7Two Kinds of Manuscript Copies in the Library Collection ofXinhui Jingtang LibraryMo YanhongJingtang Library of Xinhui District in Jiangmen City,Guangdong Jiangmen 529000Abstract: Xinhui Jingtang Library collects more than thirteen thousand ancient books, including the manuscript of Qing Dynasty "Collected Poems in Wan Xiang Shan Fang" and the copybook "Music Score of Zhe Hu". All public collecting units within the country don't have relevant recorded writing, which are rare local literature in Guangdong. They have very high version value and academic value, so they provides precious first-hand data for research on the history and culture of Guangdong.Keywords: Jingtang Library in Xinhui;Manuscript copy;Collected Poems in Wan Xiang Shan Fang;Music Score of Zhe Hu新会景堂图书馆由旅港乡亲冯平山先生所创,始建于1922年,迄今有90多年历史,得益于几代图书馆人的努力,馆藏古籍一万三千余册,其中清稿本《晚香山房诗钞》、抄本《蔗湖琴谱》,均为清代粤人作品,国内各公藏单位未见著录,属于稀见广东地方文献,具有较高的版本价值和学术价值,为研究广东历史文化提供了珍贵的一手资料。

第二辑《书法中国文献光盘》目录(总16张DVD光盘)·总目录02-01 续补《历代书法研究文献》3-102-02 续补《历代书法研究文献》3-202-03 续补《历代书法研究文献》3-302-04 《中国书法全集》51册02-05 中国书法学研究文献02-06 中国金石学研究文献02-07 中国书画研究文献02-08 中国绘画•美术•艺术研究文献02-09 中国考古学研究文献02-10 中国字典萃编02-11 中国辞典/词典萃编02-12 中国文化辞典/词典萃编02-13 欧阳修•苏东坡•黄庭坚学术文献02-14 章太炎•黄侃•鲁迅学术文献02-15 《北京图书馆藏珍本年谱》(第1-100册)02-16 《北京图书馆藏珍本年谱》(第101-200册)·详细目录01续补《历代书法研究文献》(三之一)目录--------------------------------------------------------------------------------◆01先秦◆甲骨文甲骨文字簡化現象研究(2003台灣大國教碩)北京图书馆藏甲骨文书籍提要.pdf朱歧祥《殷墟甲骨文字通释稿》台北文史哲1989.pdf殷墟甲骨刻辞摹释总集3册中华书局1988.pdf王宇信《甲骨学简论》(增订本)中国社会科学出版社1999.pdf王明阁:甲骨学初论黑龙江人民出版社1986.pdf甲骨文与殷商文化研究中州古籍1992.pdf甲骨文通检第5册《田猎》饶宗颐主编香港中文大学.pdf甲骨文集联书法篆刻专集刘兴隆编.pdf陈炜湛《甲骨文简论》上海古籍1987.pdf◆简牍◆郭店楚墓竹简书法探析5册上博馆藏战国楚竹书硏究续编.pdf史树青《长沙仰天湖出土楚简研究》群联出版社1955.pdf海博物馆藏战国楚竹书《诗论》解义社会科学文献出版社2004.pdf郭店竹简与先秦学术思想.djvu◆综合侯马盟书文物1976.pdf信阳楚墓中国甲野考古报告集-考古学专刊丁种第三十号文物1986.pdf 商承祚等《先秦货币文编》书目文献出版社, 1983(封皮是错的).pdf施谢捷《吴越文字汇编》江苏教育出版社, 1998.pdf楚汉简帛书典湖南美术1998.pdf楚系简帛文字编.滕壬生编.湖北教育出版社1995年.pdf楚风墨迹上海书画2003.pdf胡澱咸《甲骨文金文释林》安徽人民2006.pdf蔡运章《甲骨金文与古史研究》中州古籍出版社.PDF郑良树《竹简帛书论文集》中华书局1982.pdf郭沫若《商周古文字类纂》文物.pdf阎根齐主编《芒钖山西汉梁王墓地》文物2001.pdf◆金文◆商承祚商承祚《古代彝器伪字研究》.pdf商承祚教授百年诞辰纪念文集_中国文物学会等编_文物出版社2003.pdf商承祚:古代彝器伪字研究金陵学报抽印本1934.djvu商承祚:长沙古物闻见记·续记中华书局1996.pdf◆容庚《商周彝器通考》台湾大通书局1973《商周彝器通考》.txt商周彝器通考上册.pdf商周彝器通考下册.pdf商周彝器通考下册补.pdf◆殷周金文集成18册.中国社科院考古研究所编中华书局影印1984殷周金文集成引得.pdf殷周金文集成釋文06-01.pdf◆金文诂林15册周法高主编,张日升、徐芷仪、林洁明编纂香港中文大学1974《金文诂林》15册周法高主编,张日升、徐芷仪、林洁明编纂香港中文大学1974.pdf 《金文诂林》目录等.pdf李孝定《金文诂林读后记》中央研究院历史语文研究所专刊之八十台湾中研史语所1982.pdf北京图书馆藏青铜器铭文拓本选编文物出版社.djvu流散美国的晋式青铜器.pdf郭沫若全集考古编第6卷金文丛考补录.pdf《续补历代书法研究文献》说明.txt02续补《历代书法研究文献》(三之二)目录-------------------------------------历代书法研究文献补0202秦汉两汉金石文选评注.djvu高敏《云梦秦简初探》(增订本)河南人民1981.pdf河南新郑汉代画像砖_薜文灿刘松根_上海书画1993.pdf贾庆超《武氏祠汉画石刻考评》山东大学1993.pdf李零:长沙子弹库战国楚帛书研究中华书局1985.pdf 8.37 MB刘信芳、梁柱《云梦龙岗秦简》科学出版社1997.pdf 26.85 MB马衡《汉石经集存》台湾艺文印书馆1976年.pdf 159.71 MB南阳汉代画像石刻_续编_闪修山李陈广_上海人民美术1988.pdf 46.67 MB钱剑夫《秦汉货币史稿》. 湖北人民出版社, 1986.pdf 15.39 MB饶宗颐、李均明《新莽简辑证》补资治通鉴史料长编稿系列新文丰1995.djvu 5.00 MB石经考商务印书馆《丛书集成初编》汉石经残字考魏三体石经遗字考b.djvu 7.09 MB孙慰祖、徐谷富《秦汉金文汇编》上海书店1997.pdf 37.95 MB王志沂:关中汉唐存碑跋.djvu 7.56 MB袁维春《秦汉碑述》北京工艺美术1990.pdf 128.88 MB张延焕《汉碑古字通训》北京图书馆2003.pdf 4.79 MB陈文豪《二十世纪出土秦汉简帛概述》二十世紀出土秦汉简帛概述.pdf 484.84 KB陈文豪《二十世纪出土秦汉简帛概述》.doc 78.00 KB敦煌汉简(0 folders, 2 files, 4.51 MB, 4.51 MB in total.)敦煌汉简释文.甘肃人民1991.lnk 830 bytes饶宗颐、李均明《敦煌汉简编年考证》补资治通鉴史料长编稿系列新文丰1995.djvu居延汉简劳干《居延汉简考证》中央研究院历史语言研究所1960.pdf 9.53 MB居延汉简簿籍分类研究.pdf 2.01 MB居延汉简甲乙编上册考古学专刊乙种第十六号中华书局1980.pdf 382.42 MB居延汉简甲乙编下册考古学专刊乙种第十六号中华书局1980.pdf 17.51 MB居延汉简释文合校2册.秦汉魏晋出土文献文物1987.pdf 11.76 MB李天虹著. 居延汉简簿籍分类研究. 科学出版社, 2003.pdf 8.33 MB薛英群等注. 居延新简释粹. 兰州大学出版社, 1988.pdf 3.06 MB薛英群著. 居延汉简通论. 甘肃教育出版社, 1991.pdf 12.75 MB历代碑刻文字拓本-汉代碑刻文字拓本历代碑刻文字拓本-京都大学人文科学研究所所藏汉代碑刻文字拓本.djvu 131.80 MB历代碑刻文字拓本-汉代碑刻文字拓本目录.pdf 90.33 KB陇文化丛书竹木春秋——甘肃秦汉简牍周秦汉瓦当安立华编著:齐国瓦当艺术人民美术出版社1998.pdf 22.09 MB傅嘉仪编:秦汉瓦当(陕西旅游出版社 1999.pdf 197.17 MB韩天衡主编:古瓦当文编上海世界图书出版公司出版发行1996.PDF 47.76 MB汉代瓦当书法上海书画出版社 2003.pdf 1.26 MB华非:中国古代瓦当人民美术出版社1983.pdf 41.11 MB眉县秦汉瓦当图录_ 刘怀君王力军_三秦出版社2002.pdf 22.27 MB陕西古代美术巡礼-秦汉瓦当西安美术出版社.pdf 13.00 MB瓦当.doc 29.50 KB新编秦汉瓦当图录三秦1987.pdf 133.89 MB张文彬著:新中国出土瓦当集录·甘泉宫卷(西北大学出版社 1998.pdf 56.12 MB张文彬著:新中国出土瓦当集录·齐临淄卷(西北大学出版社 1999年.pdf 68.91 MB赵丛苍编:古代瓦当(中国文物序列中国书店出版社 1997.pdf 37.27 MB周秦汉瓦当_徐锡台楼宇栋等_文物出版社1988.pdf 39.24 MB朱思红陈根远著:屋檐上的艺术——中国古代瓦当(四川教育出版社 1998.pdf03魏晋南北朝(1 folders, 5 files, 52.66 MB, 99.61 MB in total.)华人德《六朝书法》上海书画2003.djvu 11.85 MB历代碑刻文字拓本-南北朝碑刻文字拓本目录.pdf 310.92 KB罗维明著. 中古墓志词语研究. 暨南大学出版社, 2003.pdf 1.86 MB重校精印漢魏六朝百三名家集晉郭璞《郭弘農集》、晉王羲之《王右軍集》掃葉山房.djvu重校精印漢魏六朝百三名家集晉王右軍集晉王羲之掃葉山房.djvu 17.91 MB历代碑刻文字拓本-魏晋碑刻文字拓本(0 folders, 2 files, 46.95 MB, 46.95 MB in total.) 历代碑刻文字拓本-京都大学人文科学研究所藏魏晋碑刻文字拓本.djvu 46.88 MB 历代碑刻文字拓本-魏晋碑刻文字拓本目录.pdf 72.55 KB04隋唐05历代碑刻文字拓本-唐代碑刻文字拓本目录.pdf 469.63 KB陈尚君:唐代石刻文献的重要收获--评《全唐文补遗·千唐志斋新藏特辑》.pdf怀素自叙帖书法析解.djvu 11.00 MB牛致功:唐代碑石与文化研究三秦出版社 2002.pdf 54.22 MB气贺泽保规《新版唐代墓志所在总和目录》明治大学文学部东洋室2004.pdf 24.20 MB施安昌《唐代石刻篆文》紫禁城1987.pdf 82.44 MB唐代碑刻文字拓本目录.pdf 469.63 KB唐瘿陶令李怀仁德政碑一卷清莫友芝手跋独山莫氏.pdf 88.44 KB虞世南《虞秘监集》(《四明丛书》本).djvu 6.10 MB朱建新:孙过庭《书谱》笺证中华书局1963.djvu 9.26 MB历代碑刻文字拓本-隋代碑刻文字拓本(0 folders, 2 files, 74.37 MB, 74.37 MB in total.) 历代碑刻文字拓本-京都大学人文科学研究所藏隋代碑刻文字拓本.djvu 74.24 MB历代碑刻文字拓本-隋代碑刻文字拓本目录.pdf 127.63 KB吴钢主编《全唐文补遗》总9辑三秦出版社1994-2007《全唐文补遗》总目录.doc 482.00 KB陈尚君:唐代石刻文献的重要收获--评《全唐文补遗·千唐志斋新藏特辑》.pdf全唐文补遗第1辑.pdf 36.85 MB全唐文补遗第2辑.pdf 44.74 MB全唐文补遗第3辑.pdf 38.96 MB全唐文补遗第4辑.pdf 37.25 MB全唐文补遗第5辑.pdf 32.56 MB全唐文补遗第6辑.pdf 35.90 MB全唐文补遗第7辑.pdf 35.97 MB全唐文补遗.txt 625 bytes全唐文补遗第8辑(千唐志斋新藏专辑).pdf 33.06 MB颜真卿朱海良《颜书概论》(颜真卿)江苏古籍1987.pdf 4.51 MB颜真卿《颜鲁公集》(四部备要) 中华书局.djvu 35.07 MB颜真卿(评传)志.exe 1.29 MB颜真卿评传.pdf 11.68 MB颜真卿志.DOC 361.50 KB颜真卿资料.doc 354.00 KB05五代、宋、辽、金历代碑刻文字拓本-宋辽金碑刻文字拓本目录.pdf 284.41 KB罗春《[辽代书法与墓志》. 辽宁画报出版社, 2002.djvu 43.29 MB向南《辽代石刻文编》河北教育1995.pdf 21.38 MB历代碑刻文字拓本-五代碑刻文字拓本(0 folders, 2 files, 40.26 MB, 40.26 MB in total.) 历代碑刻文字拓本-五代碑刻文字拓本目录.pdf 80.79 KB历代碑刻文字拓本-京都大学人文科学研究所藏五代碑刻文字拓本.djvu 40.18 MB 06元历代碑刻文字拓本-元代碑刻文字拓本目录.pdf 187.85 KB赵孟頫赵孟頫《松雪斋集》四库本.djvu 4.53 MB赵孟頫集任道斌校点浙江古籍.djvu 15.32 MB赵孟頫书法全集.pdf 1.84 MB07明倪元璐年谱《年谱丛刊》本清倪会鼎撰、李尚英点校中华书局1994.pdf 4.77 MB陈麦青《祝允明年谱》(《新编明人年谱丛刊》本)复旦大学1996.pdf 6.16 MB历代碑刻文字拓本-明代碑刻文字拓本目录.pdf 283.88 KB董其昌黄惇《董其昌书法论注》江苏美术.pdf 5.25 MB画禅室随笔《画禅室随笔》.pdf 734.59 KB《画禅室随笔》明·董其昌.txt 81.94 KB董其昌《画禅室随笔》屠友祥校注江苏教育出版社.pdf 34.55 MB董其昌《画禅室随笔》溯源.doc 66.50 KB画禅室随笔明·董其昌.txt 83.81 KB画禅室随笔四卷明董其昌撰笔记小说.pdf 1.50 MB明·董其昌《画禅室随笔》.DOC 128.00 KB孙小力、王浩:董其昌《画禅室随笔》溯源.doc 66.50 KB杨补(辑《画禅室随笔》).doc 23.50 KB董其昌《画禅室随笔》[民国广智书局校印]画禅室随笔1.djvu 2.32 MB画禅室随笔2.djvu 1.67 MB画禅室随笔3.djvu 799.68 KB画禅室随笔4.djvu 939.71 KB董其昌《容台集》《容台别集》董其昌《容台文集》、《容台别集》(全文).doc 467.00 KB容臺集诗集四卷.djvu 5.78 MB容臺集文集卷之八.djvu 2.36 MB容臺集文集卷之二.djvu 1.95 MB容臺集文集卷之九.djvu 2.52 MB容臺集文集卷之六.djvu 2.45 MB容臺集文集卷之七.djvu 2.17 MB容臺集文集卷之三.djvu 2.07 MB容臺集文集卷之四.djvu 2.27 MB容臺集文集卷之五.djvu 2.40 MB容臺集文集卷之一.djvu 2.35 MB容台别集容臺集别集卷之一(《随笔》《禅悦》《杂纪》).djvu 1.92 MB容臺集别集卷之二(《画品》).djvu 1.82 MB容臺集别集卷之三(《书品》).djvu 1.85 MB容臺集别集卷之四(《画旨》).djvu 2.05 MB唐寅(唐伯虎)明唐伯虎先生寅年谱杨静盦编《新编中国名人年谱集成》第九辑台湾商务印书馆1980.pdf 唐伯虎先生集二卷.djvu 2.12 MB唐伯虎真迹汇萃.pdf 2.28 MB唐寅《唐伯虎全集》广益书局1936.djvu 11.66 MB唐伯虎先生外編唐伯虎先生外編卷之一.djvu 2.19 MB唐伯虎先生外編卷之二三.djvu 2.39 MB唐伯虎先生外編卷之四五.djvu 2.31 MB唐伯虎先生外编续刻唐伯虎先生外編續刻卷之一~五.djvu 2.12 MB唐伯虎先生外編續刻卷之六~十二.djvu 4.20 MB唐寅《落花诗》《落花诗册》普林斯顿大学附属美术馆藏本 01.jpg 104.01 KB《落花诗册》普林斯顿大学附属美术馆藏本 02.jpg 86.84 KB《落花诗册》苏州市博物馆藏本 01.jpg 91.81 KB《落花诗册》苏州市博物馆藏本 02.jpg 89.59 KB《落花诗册》苏州市博物馆藏本 03.jpg 84.22 KB《落花诗册》苏州市博物馆藏本 04.jpg 83.14 KB《落花诗册》苏州市博物馆藏本 05.jpg 90.39 KB辽宁省博物馆藏本 01.jpg 229.63 KB唐寅落花诗考.doc 35.50 KB中国美术馆藏本 01.jpg 178.66 KB中国美术馆藏本 02.jpg 186.71 KB《落花诗册》苏州市博物馆藏本普林斯顿大学附属美术馆藏本唐寅《唐伯虎全集》北京书店198唐伯虎唐寅《唐伯虎全集》总六卷(卷1-3)北京书店1985.djvu 16.45 MB 文徵明(0 folders, 2 files, 27.32 MB, 27.32 MB in total.)周道振:行书大师——文徵明(北京体育学院出版社 1993.pdf 3.56 MB文徵明集周道振校辑上海古籍1987.10.pdf 23.76 MB徐文长(徐渭)(0 folders, 3 files, 64.02 MB, 64.02 MB in total.)《徐渭集》.明徐渭.中华书局.1983(中国古典文学基本丛书).pdf 43.88 MB 刘正成《徐渭年表》.doc 131.50 KB徐渭《徐文长全集》.djvu 20.01 MB03续补《历代书法研究文献》(三之三)目录--------------------------------------------------------------------------------◆续补历代书法研究文献03◆08清◆乾嘉名人手札◆傅山丁宝铨《傅青主先生年谱》.pdf傅山的交往和应酬__艺术社会史的一项个案研究.pdf清·傅山《霜红龛集》2册(影印本)山西人民1985.pdf◆八大山人八大山人生平及作品系年.DOC八大山人研究系列丛书之一.doc八大山人(上册).pdf八大山人(中册).pdf◆刘墉(刘文清)◆刘墉:刘文清公应制诗集三卷道光六年(1827)东武刘氏味经书屋刻本◆刘墉:刘文清公遗集十七卷道光六年(1827)东武刘氏味经书屋刻本◆张其凤张其凤报到.doc张其凤教授(南京航空航天大学艺术学院).txt张其凤:当代书坛三大误区略论.doc◆英和《英刻刘文清公墨迹》《忆书》卷1刘文清书法.doc刘文清公手迹(英和刻刘文清公墨迹).doc英和《英刻刘文清公墨迹》跋.doc刘墉遗闻轶事(李春光《清代各类人物的遗闻铁事》).doc张其凤著. 刘墉研究丛稿. 天津人民出版社, 1996.pdf张其凤:刘墉与英和.doc张其凤:刘墉五考.doc张其凤:刘石庵公家书真迹.doc明清山东诸城刘氏部份谱序.doc清代书画家政治家刘墉(1719~1804).doc略论刘墉.doc纪连海著:历史上的刘墉(中国民主法制出版社 2006.pdf◆吴让之书法篆刻研究◆康有为◆广艺舟双楫◆康有为《广艺舟双辑》清康有为《广艺舟双楫》.DOC◆康有为《康南海先生遗著汇刊》蒋贵麟主编宏业书局有限公司198701康南海先生遗著汇刊(一)新学伪经考.pdf02-03康南海先生遗著汇刊(二、三)孔子改制考(上、下册).pdf04康南海先生遗著汇刊(四)春秋董氏学.pdf05康南海先生遗著汇刊(五)中庸注_孟子微.pdf06康南海先生遗著汇刊(六)论语注.pdf07-08康南海先生遗著汇刊(七、八)春秋笔削大义微言考(上、下册).pdf09康南海先生遗著汇刊(九)礼运注_长兴学记_桂学答问_书镜.pdf10康南海先生遗著汇刊(十)俄彼得变政记_日本变政考.pdf11康南海先生遗著汇刊(十一)日本书目志.pdf12康南海先生遗著汇刊(十二)七次上书汇编_戊戍奏稿_補录代草奏议.pdf13康南海先生遗著汇刊(十三)光绪圣德记丁巳要件手稿_共和平议.pdf14康南海先生遗著汇刊(十四)官制议.pdf15康南海先生遗著汇刊(十五)中华救国论_物质救国论_理财救国论_金主币救国论.pdf16康南海先生遗著汇刊(十六)不幸而言中不听则国亡.pdf17康南海先生遗著汇刊(十七)康南海先生墨迹_哀烈录_长安演讲集_康南海先生遗墨.pdf18康南海先生遗著汇刊(十八)诸天讲.pdf19康南海先生遗著汇刊(十九)康南海文集.pdf20-21康南海先生遗著汇刊(二十、二十一)康南海先生诗集(上、下).pdf22康南海先生遗著汇刊(二十二)康南海先生自编年谱_康南海先生年谱续编_附梁著康南海.pdf◆萧公权著、汪荣祖译:《康有为思想研究》新星出版社 , 2005内容提要.txt康有为思想研究.pdf康有为学术文化随笔20世纪中国学术文化随笔大系.pdf康有为著章锡琛周振甫校点:大同书(古籍出版社,1956),.pdf ◆杨守敬集湖北人民出版社、湖北教育出版社1988-1995第一冊:《鄰蘇老人年譜》《禹貢本義》《四書識小錄》《論語事實錄》《三亳考》《漢書地理志補校》《三國郡縣表補正》第二冊:《支那地志摘譯》《隋書地理志考證》第三冊、第四冊:《水經注疏》第五冊:《水經注圖》《水經注趙戴合校勘本》《湖北江漢水利議》《湖北金石志》《荆州府志》《晦明軒稿》第六冊:《歷代經籍存佚考》《漢書二十三家注鈔》《古詩存目錄》第七冊:《增訂叢書舉要》《續群書拾補》第八冊《日本訪書志》《日本訪書志補》《日本訪書志續補》《藏書絕句》《學書邇言》《激素飛清閣評碑記》《激素飛清閣評帖記》《三續寰宇訪碑錄》《壬癸金石跋》《鄰蘇老人題跋》第九冊:《寰宇貞石圖》《高句麗好太王碑》第十冊:《荥陽鄭氏碑》《泰山經石峪》《匡喆刻經頌》第十一冊:《望堂金石》第十二冊:《古泉藪》《飛青閣錢譜》《元押》第十三冊:《楷法溯源》《鄰蘇老人鄉試硃卷》《影寫隶古定尚書商書殘卷》《清客筆話》◆翁方纲◆沈津《翁言纲年谱》沈津《翁方纲年谱》.doc翁方纲《苏斋笔记》(稿本).djvu周积寅《郑板桥书画艺术》天津人民美术1982.djvu浅谈赵之谦篆刻艺术.DOC清代书画字号引得蔡金重编/引得编纂处校订哈佛燕京學社[引得.第二十一號] 1934年.djvu 郑板桥对联辑注.pdf◆09近现代‖综合◆严一萍◆严一萍《甲骨学》严一萍《甲骨学》台湾艺文印书馆1978.pdf◆严一萍《甲骨文研究》甲骨古文字研究第一辑台)藝文印書館1976.pdf甲骨古文字研究第三辑台)藝文印書館1990.pdf甲骨古文字研究第二辑台)藝文印書館1989.pdf金文总集严一萍编台北艺文印书馆1983.pdf◆书法备览◆千字文作品集◆《历代千字文真迹比较》6种历代千字文真迹比较·楷书卷_0.pdf 历代千字文真迹比较·篆书卷_0.pdf 历代千字文真迹比较·草书卷_0.pdf 历代千字文真迹比较·行书卷_0.pdf 历代千字文真迹比较·行草卷_0.pdf 历代千字文真迹比较·隶书卷_0.pdf◆启功千字文启功楷书千字文.exe启功楷书千字文.pdf启功行草千字文.pdf◆周慧珺千字文周慧珺行楷《千字文》.pdf周慧珺行草《千字文》.pdf◆宋徽宗(赵佶)千字文宋徽宗廋金体《千字文》.pdf宋徽宗版千字文.pdf宋徽宗草书千字文.pdf赵佶千字文.pdf◆怀素千字文怀素《草书千字文》.pdf怀素大草千字文.pdf怀素小草千字文.pdf◆文徵明千字文文征明楷、草书千字文.pdf文徵明小楷千字文(墨迹及采真馆法帖).djvu 文徵明草书千字文.djvu◆智永千字文智永千字文集字帖.pdf智永真书千字文.pdf智永真书千字文1.pdf智永真书千字文运笔方法.djvu智永真草千字文(墨迹本).djvu◆曹宝麟千字文曹宝麟书泥金千字文册页.djvu曹宝麟小楷千字文+龙文鞭影.djvu◆欧阳询千字文欧阳询小楷千字文.djvu欧阳询楷书千字文.djvu欧阳询草书千字文(戲鴻堂法書,残本).djvu 欧阳询草书千字文.djvu欧阳询行书千字文.pdf◆王宠千字文王宠小楷千字文.djvu王宠小楷千字文真迹.pdf◆祝允明(祝枝山)千字文祝允明小楷千字文.djvu祝允明草书千字文.pdf◆米芾千字文米芾千字文.exe米芾小楷千字文.djvu◆续千字文楷书续千字文(清晰版).djvu续千字文黃庭經.pdf◆詹景凤千字文詹景凤草书千字文.pdf詹景风草书千字文.djvu◆赵孟頫千字文赵孟頫六体千字文.pdf赵孟頫真草千字文.pdf于右任草书千字文.pdf八大山人行楷千字文.djvu四体千字文.exe孙过庭草书千字文.pdf席夔隶书千字文.djvu康熙书千字文.pdf张旭草书千字文断碑残拓.djvu张永明小篆千字文.djvu张瑞图《草书千字文》.pdf 徐渭草书千字文.pdf李阳冰篆书千字文.pdf来楚生草书千字文.pdf楷书千字文.exe汉章帝千字文断简.djvu沈尹默草书千字文.pdf沈粲草书千字文.djvu沈鹏楷书千字文.exe王福庵隶书千字文.djvu王羲之临钟繇行书千字文.pdf 王蘧常章草千字文.pdf 班惟志二体真草千字文.djvu百体千字文.djvu董其昌临欧阳询草书千字文.pdf行书千字文(乐善堂帖).djvu褚遂良千字文.djvu赵构书千字文.pdf钱君匋篆书千字文.djvu隶书千字文.pdf颜真卿楷书千字文(天宝五年).djvu 颜真卿楷书千字文(天宝十二年).djvu 高闲草书千字文残卷.djvu黄宾虹草书千字文.pdf◆唐兰◆唐兰《甲骨文自然分类简编》唐兰《甲骨文自然分类简编》山西教育出版社 1993年1版.pdf柯維盈:唐兰《甲骨文自然分类法》研究静宜大学中国文学系硕士论文。

近年新入藏普通古籍提要贾雪迪1、《苏盦集》十六卷(清)杨葆光撰。

清光绪九年(一八八三)杭州刊本。

五册。

半叶十行,行二十一字,小字双行同,黑口,左右双边,双鱼尾。

开本29.9cmx17.8cm,板框17cmx12.3cm。

杨葆光,字古酝,号苏庵,别号红豆词人,江苏娄县(今松江)人。

晚清文人。

诸生,曾官浙江。

有文名,工书画。

孫雄《道咸同光四朝詩史》乙集称其“隐于下位,著作甚富,诗书画三体皆工,久主浙中坛坫,与李黼堂、秦澹如、俞曲园诸公时相唱和”。

《小方壶斋舆地丛钞》录其《天台游记》一卷。

另有《订顽日程 》,于日记中详录天时、人事、自修、函牍等。

曾与修《畿辅通志》,兼好戏曲小说,曾手批《牡丹亭》,评点《玉台秋》,过录黄小田《红楼梦》批语等。

全书包括文录二卷、骈文录五卷、诗录八卷、词录一卷。

苏盦文录收说、序、记、传等各体文章五十四篇,苏盦骈文录收录骈文五十五篇,苏盦诗录收入古近体诗九百二十四首,苏盦词录录其词共计八十二首。

书中《秋怀张啸山明经文虎庚申秋怀和韵》、《守风吴淞口和黄小田仪部丈富民秋感次韵》等组诗,《无锡道中》等诗均对清代后期太平天国等战事状况及其时之文人心境有所记述。

杨葆光交游广泛,与晚清文人士大夫如刘熙载、俞樾、莫祥芝等多人均有诗文往还,是以此书对于勾勒晚清文人交游网络也有积极意义。

据《中国古籍总目》,中科院图书馆、浙江图书馆有藏。

2、《谱定红香传传奇》二卷(清)云卧山人著。

蓝丝栏抄本。

两册。

版心题谱定红香传。

开本24.8cmx15.8cm。

作者云卧山人,生卒年及履历不详,学者孙书磊曾撰文推测其真实身份为清代如皋人黄振。

全书分上下两卷,卷上为大略、说艳、院叹、优觏、访红五出,卷下为设计、情酖、写状、訉释、载美五出,共计十出。

主要情节是书生曾观国与名妓红香一见钟情,被红香多次拒绝的施戚得知,十分愤恨,设计陷害二人,幸得清官查明原委洗脱冤屈,曾观国赴京赶考得中,衣锦还乡,与红香终得团圆之事。

112021年第8期浙江图书馆由杭州藏书楼升格扩充而来,中间数有改名。杭州藏书楼的设立时间,不仅关系到浙江图书馆的历史地位,还关系到对中国最早成立的公共图书馆的认定。1994年11月版《浙江省图书馆志》与2000年10月版《浙江图书馆志》,各多处反复称杭州藏书楼“设于清光绪二十六年十一月”[1-2]。此后,浙江图书馆不仅一直秉持这一提法,还在2000年、2010年、2020年的12月,分别举办成立100周年、110周年、120周年大型纪念活动。而这一认定,所依据的是〔光绪〕《杭州府志》卷十七《学校四》载:(清光绪二十六年)“十一月设藏书楼于省城。绅士邵章呈请署杭州府朱启凤将旧有菜市桥河下东城讲舍废屋试办杭州藏书楼”①。但此载本身有误。1 杭州藏书楼在清光绪二十六年十一月还未设立这通过以下三则消息即可证明:(1)光绪二十七年五月二十五日(1901年7月10日)《杭州白话报》第三期有题为《要办藏书楼》消息(标点系笔者据文中空格添加):……现在杭州几个明白人,又要想在东城书院地方,再开个藏书楼,把中国外国各种顶要紧书籍,捐的捐些,买的买些,每日限定多少时刻,听那外边的读书人,进去看书。目下章程,都已妥当,但是开办的铜钱,一时无着,所以仍要募捐。我总想这件事,早一日做成才好。这消息说得很清楚,杭州藏书楼开办缺乏经费,需要募捐,报料(撰稿)人期盼早日开办。这人应是邵章(字伯炯、伯絅、崇伯,号倬盦)。他不仅是设杭州藏书楼的提议人与筹办人,还是该报的编辑[3]。(2)光绪二十七年六月十五日(1901年7月30日)上海《中外日报》有题为《准办藏书楼》消息(标点系

·学术论坛·杭州藏书楼成立时间辨正

王巨安 (浙江图书馆 浙江杭州 310007)

摘 要:浙江图书馆自《浙江省图书馆志》《浙江图书馆志》出版以来,一直称始于清光绪二十六年十一月,时名杭州藏书楼。但其所据的〔光绪〕《杭州府志》记载本身有误,而后续相关论证不足。史料表明,杭州藏书楼筹办于清光绪二十七年,成立于清光绪二十八年春。关键词:杭州藏书楼;邵章;浙江藏书楼;浙江图书馆中图分类号:G258.21;G250.9 文献标识码:A

【书馆】绍兴图书馆:存古开新,绍续前藏(下)徐树兰何以要建这样一所向公众开放的藏书楼呢?他在清光绪三十年写了篇《为捐建绍郡古越藏书楼恳请奏咨立案文》,文中首先称:“窃维国势之强弱,系人才之盛衰;人才之盛衰,视学识之博陋。

涉猎多则见理明,器识闳则处事审,是以环球各邦国势盛衰之故,每以识字人数多寡为衡。

方今朝廷孜孜求治,迭奉谕旨,广设学校,此诚育材正本清源之至计也。

近来各省府县次第设立学堂,急公好义之士,亦多捐资补助。

”由此可知,徐树兰是位清醒之人,他认为国家兴旺首先要有大量的人才,为此他提到了自己创办的绍郡中西学堂:“职前于光绪二十三年(1887年)筹办绍郡中西学堂,教授学生,每学不过数十人,或百数十人,额有限制,势难广被,而好学之士,半属寒畯,购书既苦于无资,入学又格于定例,趋向虽殷,讲求无策,坐是孤陋寡闻,无所成就者,不知凡几。

伏念高宗纯皇帝特设文宗、文汇、文澜三阁,备庋秘籍,津逮后学,由是江浙人文甲于天下,成效昭然。

”徐树兰捐赠一学堂有了,但是还需要配套相应的书。

很多人因为买书没钱,而学校名额又有限,很多向学之人因为这样的原因出现了韩愈《师说》中所言的“食不饱,力不足,才美不外见”,而后徐树兰又讲到乾隆皇帝在江南设了三座《四库全书》藏书阁,正是由于此三阁的设立,才使得江南地区的文化水准得到了提升。

论及西方的富强跟公共图书馆之间的关系,徐树兰有着这样的高见:“泰西各国讲求教育,辄以藏书楼与学堂相辅而行。

都会之地,学校既多,又必建楼藏书,资人观览。

英、法、俄、德诸国收藏书籍之馆,均不下数百处。

伦敦博物院之书楼,藏书之富,甲于环球,一切有用之图书报章,亦均分门藏弆。

阅书者通年至十余万人。

日本明治维新以来,以旧幕府之红叶山文库、昌平学文库初移为浅草文库,后集诸藩学校书,网罗内外物品,皆移之上野公园,称图书馆,听任众庶观览。

其余官私书籍馆亦数十处,藏书皆数十万卷。

一时文学蒸蒸日上,国势日强,良有以也。

”徐树兰捐赠二由此而足见,徐树兰的眼光是颇为开放。

正是基于这样的原因,他才讲出了自己要创建古越藏书楼的缘由:“绍兴统辖八县,缀学之士,实繁有徒。

当此科举更章之际,讲求实学,每苦无书。

职不揣绵薄,谨捐银八千六百余两,于郡城西偏购地一亩六分,鸠工营造,名曰古越藏书楼,以为藏书之所。

”对于藏书以及书楼设置,文中列出如下数目:“参酌东西各国规制,拟议章程,以家藏经史大部及一切有用之书悉数捐入,延聘通人,分门排比,所有近来译本新书以及图书标本,雅驯报章,亦复购备,共用银二万三千五百六十余两。

大凡藏书七万余千卷,编目三十五卷。

建屋凡四层,前三层皆系高楼,分藏书籍,以中层之厅事为阅书所,桌椅器物皆备,综共用银三万二千九百六十余两。

”徐树兰像而对于人员设置及常年费用支出,徐树兰有着如下规划:“又每年助洋一千元,礼延监督一人,总董其事,司事三人,分司其书。

规模粗具,以备阁郡人士之观摩,以为府县学堂之辅翼。

所需开办经费银三万二千九百六十余两及常年经费每年捐洋一千元,均由职自行捐备。

”遗憾的是,他所规划的这座书楼还未完工,其本人就离世了。

去世之前,徐树兰对书楼作了具体安排,徐明浩文中写道:“五月初十,曾祖父病危,弥留之际,邀集乡绅马传煦等,郑重地出示《藏书楼章程》及呈文手稿,嘱长子徐元钊(我祖父)及次子徐尔谷等必须继承父业,按《藏书楼章程》办好书楼,并要求儿辈照捐藏书楼常年经费每年一千元,嘱托完毕,才瞑目离开人世。

”《古越藏书楼章程》徐树兰去世后,儿子徐尔谷继承父志,最终将此楼建成并对外开放。

该楼的开放在国内引起巨大反响,当时的浙江巡抚任道熔特地向皇帝启奏,要求朝廷表彰徐尔谷所为:“徐树兰,前于二十一年捐款倡设绍郡中西学堂,至上年遵旨改设中学堂,因即归并办理,事半功倍,士论翕然。

复以寒畯无力购书,于府城西偏建立藏书楼,捐置经籍史部及近日译本新书、中外图书报章,凡七万数千卷,以备士子观览,并拟置产取息,以为常年经费。

会事未成而殁,其子直隶补用道徐尔谷,踵继前规,竭力经理,计建屋、购书、置器共用银三万三千余两,又每年认捐洋一千元,以资应用。

……徐尔谷,不惜巨资,成就后学,尤与寻常善举不同,应如何量予奖叙之处,出自圣裁。

除咨部查照外,谨附片具陈,伏乞圣鉴训示,谨奏。

”从这封奏章上看,任道熔将古越藏书楼创建之功大多归在了徐尔谷的名下,显然他不了解实际情况。

该楼实际上是徐树兰一手创办的,只是因过早离世,才由儿子完成遗志。

故而,徐尔谷也觉得自己成了表彰重点的做法有失公允,于是写了篇《丁忧直隶补用道徐尔谷禀文》,全文如下:“敬启者:窃职道接准两浙黄运司照会奉护抚宪诚札行,任前部院附片具奏,绍郡绅士徐尔谷,仰承先志,独力建屋购藏书籍,裨益地方,请旨奖叙一片,奉朱批:着户部核给奖叙,钦此。

恭录札知转行,钦遵查照等因。

伏读之下,感激涕零。

惟查故父徐树兰,创建古越藏书楼,购储书籍七万数千卷,合捐银三万二千九百余两,均系故父在日一手经理,已于告成后自行呈明在案。

职道仰承遗命,认捐常年经费洋银一千元,原期历久弗替,何敢仰邀奖叙?既据绅士翰林院编修马传煦等呈请奏,蒙天恩,饬部给奖,合无仰恳大人俯赐奏咨请为故父徐树兰核给奖叙,以资观感,俾职道为人子者亦可心安理得,不失尊亲之义,则仰戴逾格慈施,殁存同深衔结。

谨沥陈下情,吁恳恩准施行,不胜屏营惊切之至,专肃恭请钧安。

伏乞垂鉴,职道尔谷谨禀。

”徐尔谷的此文是呈给了浙江布政使诚勋,因光绪二十八年九月,浙江巡抚任道熔“病免”,改由布政使诚勋代理巡抚一职。

徐尔谷在《禀文》中详细讲述了父亲创办藏书楼的过程,申明自己只是守成者,所以,希望朝廷能够褒奖父亲而不是自己。

此后浙江巡抚由聂缉槻继任,他看到了《禀文》,据此又给皇帝上了奏章:“嗣据该绅徐尔谷呈称,仰承遗命,认捐经费,愿期历久弗替,何敢仰邀奖叙?惟既蒙天恩允准,可否改为故父树兰核给奖叙,以资观感。

兹据布政使翁曾桂详称,拟准如该绅所请,改为伊父已故一品封职盐运使衔补用道候选知府徐树兰请旨建坊旌表,给予乐善好施字样,并将前次请给奖叙之案注销。

臣复核无异。

除咨部查照核办外,谨附片具陈,伏乞圣鉴,敕部核复施行,谨奏。

”皇帝看到后,给出了如下批示:“着照所请,该部知道,钦此。

”总之,书楼创建而成,并且对外开放。

为此还制定了相应的章程,这些规章制度也成为了后世目录学家重点研究的内容。

该楼的创立,不仅在编目上有了那么大的创新,在图书馆学上也同样十分重要。

比如吴晞所著《从藏书楼到图书馆》一书,其中一节的题目为“近代公共图书馆的先河——古越藏书楼”。

在此节中,吴晞经过一番分析,而后总结出了该楼的三大特点,其中第一点就是:“古越藏书楼是徐氏以私人之力创办的新型公共图书馆。

这在中国图书馆史上是个创举,在世界上也不多见。

”同样谢灼华在《古越藏书楼在中国近代图书馆史上的地位》一文中认为:“古越藏书楼在我国近代图书馆史上的地位是显著的。

”而后列出了三点结论,第一点为:“古越藏书楼的设立,推动了我国近代藏书事业向公共图书馆的过渡。

古越藏书楼由一个私人藏书楼成为向府县读者公开的公共书楼,这种由秘藏转为公开,是极大的变化,这种变化,为整个社会提供了思想条件,是只有在逐步认识图书馆的社会作用,认识图书馆可以服务政治、服务学术的作用的基础上才会产生的。

”夕阳下的古越藏书楼这样一座书楼,竟然对中国图书馆史和目录学史有着如此重要的作用,故此楼再来多少回,也是值得的一件事。

我在参观完绍兴图书馆的转天下午,又跟随唐微、方俞明和王敏霞再一次来到了古越藏书楼。

书楼正门从后面看过去站在门前颇有如逢故人的熟识感,跟着唐微来到后院,那里堆放着一些材料,正在进行施工建设。

后院的顶端是一栋楼房,我一直搞不清楚该楼跟古越藏书楼之间的关系,只是从文献上得知,当年的古越藏书楼有四进院落。

而我总觉得,如今所见的藏书楼应当只是当年的门楼。

唐老师印证了我的判断,她让我注意后院地面的条石,当年院落的规模一直延伸到了后方。

这正符合徐明浩文中所提到细节,她说天井的地面上都铺装了平坦宽阔的石板。

而今这些石板虽然有些残破,却使用到了如今。

当今的柏油路面每过几年都会重新铺装,为什么古代的建筑材料上百年还能使用呢?真想听听建筑学家怎么解释。

书楼后院地面的旧条石唐微说,原来在后院还能找到房屋拆掉后的地基,而如今都被施工的遮挡板封在了里面,无法看到究竟。

故只好跟随唐老师登上古越藏书楼现存部分的二楼。

在楼道口陈列着几块展板,其中一幅是徐树兰的画像。

他那坚毅的眼神能够说明这位前清举人做事的果敢。

为什么这样一位人物却对近代图书馆有着如此大的贡献?可惜我找不到探求他心路历程的研究文章。

改造之中围挡遮住了旧物如今的古越藏书楼作为了绍兴图书馆的报刊阅览室,这样一座古代的书楼百年之后依然鲜活地使用,这在其他地方颇为罕见,也正是该楼的难得之处。

有几位读者坐在那里翻阅报纸,我们为了不打扰对方,只能悄声谈论。

这时,王以俭馆长带着两位工作人员拾阶来到了楼上。

书楼现存部分一层当年的老楼梯、我立即向王馆请教书楼的方方面面,他告诉我说,此楼虽然归绍兴图书馆使用,但产权却在军方。

而他们正在与有关部门交涉,希望能将此楼的产权归还过来,毕竟这里是绍兴图书馆的发源地。

听闻王馆长所言,又让我有些兴奋,如果这座书楼能够恢复,尤其将后院拆掉的三进一并恢复,那这将是一件了不起的功德。

盛世修典,近年来人们对历史遗迹的保护越发重视,但很多说法还停留在口号的层面。

而绍兴图书馆却能踏实地做一些实事,这当然令人欢欣鼓舞。

我希望王馆能够早日办成这件事,如果能将古越藏书楼恢复原貌,那我再登此楼多少次也会有常看常新的兴奋感。

仍然在使用中认真正当我兴奋之时,在座的一位读者向我招手。

定神细看,此人有些面熟,却想不起在哪里见过。

而后走上前与之握手,猛然想起我在诸暨开会时,某天晚上在当地的读书会上遇到过一位老先生。

于是我立即问他,是否是那次见面者。

老先生很儒雅地修正了我的记忆,他说我们在诸暨相见不假,但却不是在读书会。

但无论怎样,能够在他乡遇故知,这也算是人生四大喜之一,于是热情地与他攀谈一番而离去。

后来,我才了解到,这位先生乃是南京的杨靖华,他原本给我刻过闲章。

为了一座书楼,能与远方的朋友在之相会,可见书楼魅力何等之大。

其实不仅如此,前人在此的相遇比我更令人羡慕,因为钱玄同就曾经在古越藏书楼读书数年,徐明浩在文中写道:“钱玄同先生,也曾在古越藏书楼闭户读书达数年之久,并由此而奠定了学业基础。

据父辈传说,钱先生之与徐家联姻的缘由,是因为他在藏书楼用功苦读,被祖父徐元钊和二祖父徐尔谷看中了,认为钱先生少年好学而有为,遂将大姑母许配与他。

”古挂钩当年的地板在古越藏书楼读书还能抱得美人归,这样的福分怎能不令人艳羡。

我跟方俞明悄悄交流着这方面的心得,他很认真地说:“现在这样的机会很少了。