有效鉴别是否患有肺转移瘤的方法

- 格式:docx

- 大小:33.37 KB

- 文档页数:3

肺癌【范围】1.本指南规定了原发性肺癌(简称肺癌) 的规范化诊治流程、诊断依据、诊断、鉴别诊断、治疗原则和治疗方案。

2.本指南适用于具备相应资质的市、县级常见肿瘤规范化诊疗试点医院及其医务人员对肺癌的诊断和治疗。

【术语和定义】下列术语和定义适用于本指南。

(一)肺癌(lung cancer)全称为原发性支气管肺癌,起源于支气管粘膜、腺体或肺泡上皮的肺部恶性肿瘤。

1.小细胞肺癌(small cell lung cancer ,SCLC)一种特殊病理学类型的肺癌,有明显的远处转移倾向,预后较差,但多数病人对放化疗敏感。

2.非小细胞肺癌(non-small cell lung cancer ,NSCLC)除小细胞肺癌以外其他病理学类型的肺癌,包括鳞状细胞癌、腺癌、大细胞癌等。

在生物学行为和临床病程方面具有一定差异。

(二)中心型肺癌(central lung cancer)生长在肺段支气管开口及以上的肺癌。

(三)周围型肺癌(peripheral lung cancer)生长在肺段支气管开口以远的肺癌。

(四)隐性肺癌(occult lung cancer)痰细胞学检查发现癌细胞,影像学和纤维支气管镜未发现病变的肺癌。

【缩略语】下列缩略语适用于本指南。

1.CEA:(carcinoembryonic antigen) 癌胚抗原。

2 .NSE:(neurone specific enolase )神经特异性烯醇化酶。

3.CYFRA21-1:(cytokeratin fragment )細胞角蛋白片段19。

【规范化诊治流程】图1 肺癌规范化诊治流程【诊断依据】(一)高危人群有吸烟史和/ 或肺癌高危职业接触史( 如石棉) ,年龄在45 岁以上者,是肺癌的高危人群。

(二)症状1.肺癌早期可无明显症状,当病情发展到一定程度时,常出现以下症状:(1) 刺激性干咳。

(2) 痰中带血或血痰。

(3) 胸痛。

(4) 发热。

(5) 气促。

常见15项肿瘤标志物临床应用介绍肿瘤标志物是指特征性存在于恶性肿瘤细胞,或由恶性肿瘤细胞异常产生的物质,或是宿主对肿瘤的刺激反应而产生的物质,并能反映肿瘤发生、发展,监测肿瘤对治疗反应的一类物质。

以下简单介绍15种常见肿瘤标志物的临床应用。

1.甲胎蛋白(AFP)意义:AFP是与肝癌有关测肿瘤标志物。

1)诊断原发性肝癌:检测AFP的含量是诊断原发性肝癌的重要手段之一,联检AFP+AFP-L3。

较目前较常用的诊断肝癌的B型超声波、同位素扫描和血液生化测定等方法敏感;cutoff值>400ng/mL。

2)动态监测以鉴别诊断肝癌(继发性)、急性肝炎、肝硬化:cutoff值<400ng/mL,多数在300ng/mL 以下,一般急性肝病,可随病情好转AFP含量下降或正常,肝硬化可呈下降或持续低水平,肝癌则逐渐上升(很少超过100ng/mL)。

3)预后评估。

4)疗效监测:(联检HCG)术后、放疗、化疗期间和治疗后,以小于5日的生理半衰期速度较快降低,表明肿瘤被完全切除;若速度较慢降低,应考虑代谢障碍、伴有肝脏疾病或残留,应严密监测。

5)复发和转移判断。

其他意义:妊娠期先天性疾病的初诊,确诊需进一步羊穿或B超:与孕周不对称的升高,联合B超检查可判定无脑儿、脊柱裂、胎儿窘迫综合征和胎儿宫内死亡;孕中期AFP mom>2.5为开放性神经管畸形高危,进一步联合羊水、B超做出诊断。

价值在于对患原发性肝细胞癌或者胚胎细胞恶性肿瘤的高风险人群进行监测。

已广泛用于肝癌、生殖细胞瘤高危人群的普查、诊断、临床随访、疗效观察以及预测复发和转移。

2.铁蛋白(Ferritin)意义:Ferritin储铁指标,恶性肿瘤标志物之一(主要指肝癌、血液肿瘤、淋巴瘤、胰腺癌、肺癌、中枢神经系统肿瘤、乳腺癌、卵巢癌)。

1)早期诊断原发性肝癌的第二肝癌标志物:尤其早期诊断AFP阴性的肝癌的又一敏感标志物。

2)辅助诊断肝转移性、肺转移性、乳腺转移性肿瘤:76%肝转移患者Ferritin会高于400ng/mL;87%肺转移患者Ferritin会阳性。

《中华医学会肿瘤学分会肺癌临床诊疗指南(2021版)》要点原发性支气管肺癌简称肺癌,是我国及世界范围内发病率和死亡率较高的恶性肿瘤之一。

近年来肺癌的发病率和死亡率呈明显上升趋势,据我国国家癌症中心统计,2015年我国肺癌发病率和死亡率均居恶性肿瘤首位,其中新发病例约78.7万,死亡病例约63.1万;男性高于女性,城市高于农村;发病率和死亡率存在区域差异,东北部最高,其次为中部、南部、北部、东部,西北部最低。

早期肺癌多无明显症状,临床上多数患者出现症状就诊时已属晚期,晚期肺癌患者整体5年生存率不高肺癌的筛查一、筛查人群的选择(一)年龄段(2A类推荐证据)本指南推荐在45~75岁人群中开展肺癌筛查。

2015年全国肿瘤统计数据显示,肺癌的年龄别发病率及死亡率在45岁之后显著增加,因此,推荐肺癌筛查的起始年龄为45岁。

75岁之后,肺癌的年龄别发病率及死亡率有所下降,考虑到75岁以上人群的预期寿命、合并症、手术耐受性及筛查成本等因素,对于>75岁人群的肺癌筛查获益可能较小,因此,推荐肺癌筛查的终止年龄为75岁。

对于无法耐受可能的肺癌切除手术或罹患严重疾病预期寿命较短的个体不建议进行肺癌筛查。

(二)肺癌的危险因素(2A类推荐证据)肺癌筛查的获益随着肺癌发病风险的增加而增加,对高危人群进行筛查是目前国内外筛查指南的共识。

本指南对于高危人群的选择充分考虑了除年龄外的肺癌危险因素,结合中国肺癌的发病特点,推荐在符合年龄段的基础上,含有下列危险因素之一的人群进行肺癌筛查。

1. 吸烟:吸烟可显著增加肺癌的发病风险。

2. 二手烟或环境油烟吸入史:亚洲人群中非吸烟女性的肺癌发生率显著高于欧美人群,推测可能与二手烟暴露和厨房等场所的环境油烟暴露有关。

3. 职业致癌物质暴露史:长期接触氡、砷、铍、铬、镉及其化合物等高致癌物质者更易罹患肺癌。

石棉暴露可显著增加肺癌的发病风险。

另外,二氧化硅和煤烟也是明确的肺癌致癌物。

4. 个人肿瘤史:既往罹患其他恶性肿瘤者可能携带异常基因突变,基因突变可增加肺癌的发病风险。

肺癌高危人群的筛查作者:刘青清周锐来源:《家庭医学》2022年第04期“早诊、早治”是延长肺癌患者生存时间、提高生活质量的最有效方法。

因此,国内卫生医疗部门和该领域专家们反复强调对肺癌高危人群进行筛查的重要性,认为它是实现肺癌患者“早诊、早治”的基础,是降低其病死率并且减轻国家诊疗负担的关键因素。

现阶段倡导的肺癌早筛方法为二级预防,即早发现、早诊断和早治疗。

筛查是及时发现癌前病变和早期肿瘤的重要途径。

许多肺癌患者起病初期并无任何不舒适感,且常规形式的年度体检往往不包含肺部CT项目,仅靠X线胸片对早期肺癌的检出率极低。

基于这个原因,关于肺癌早筛方法的研究,关注于胸部低剂量螺旋CT对高危人群的筛查,有報道称如此将肺癌的病死率下降了20%。

所以,结合国情推荐高危人群使用这项检查进行肺癌筛查。

哪些人是肺癌高危人群肺癌高危人群的定义是指年龄达到或超过40岁并且具有以下任一危险因素者。

1.吸烟指数达到以下标准:吸烟≥400支/年(或20包/年或曾经吸烟≥400支/年(或20包/年)。

2.有环境或高危职业暴露史(如石棉、铍、铀、氢等接触者)。

3.合并慢性阻塞性肺病、弥漫性肺纤维化或既往有肺结核病史者。

4.既往罹患恶性肿瘤或有肺癌家族史者,尤其一级亲属家族史。

从上述标准可以看出,吸烟有明显促进肺癌发展的作用。

临床医生通过吸烟指数粗略量化吸烟总和(一般以每年平均吸烟数与吸烟年数乘积表示)。

此外,被动吸烟、烹饪油烟以及空气污染也是不容忽略的因素。

肺癌筛查技术主要分为影像学和病理学检查1.影像学检查X线胸片经济、简便、普及范围广、放射剂量较小是该检查最突出的优势。

但若存在正常器官与病变叠加,胸片无法体现其中的结构,尤其早期肺癌基本是小结节病变,不建议用于肺癌的筛查。

胸部CT胸部CT比X线胸片能反映更微小的病灶,对被心脏、骨骼遮挡的病变都能很好体现。

尤其是CT能否反映病灶的影像学特点,比如肿块内部是否合并钙化、坏死,边缘是否有毛刺,是否对胸膜、大血管有侵袭。

原发性肺癌的早期诊治概述肺癌是常见的恶性肿瘤之一,近数十年肺癌发病率和死亡率都有明显增高趋势。

肺癌治疗效果在近十年中没有显著的提高,其中主要原因是肺癌生物学特性十分复杂,恶性程度高,80%的肺癌患者在确诊时已属晚期。

肺癌的分布情况右肺多于左肺,上叶多于下叶,从主支气管到细支气管均可发生癌肿。

起源于主支气管、肺叶支气管的肺癌,位置靠近肺门者,称为中央型肺癌;起源于肺段支气管以下的肺癌,位置在肺周围部分者称为周围型肺癌。

癌瘤生长速度和转移扩散的情况,与癌瘤的组织学类型、分化程度等生物学特性有一定关系。

肺癌的早期诊断是提高治疗效果的有效途径,影像学和痰液脱落细胞学的进展,对肺癌的早期诊断提供了有利条件。

肺癌的治疗应是手术、放疗、化疗、免疫及中药等多学科综合治疗。

一、肺癌的早期诊断(一)肺癌的早期症状早期肺癌一般无明显症状,所以又叫无症状期,短则数月,长则几年,因人而异,此时患者很少就医,所以临床上很难发现,部分肺癌早期症状只是干咳、胸痛、低热、咳血等一般呼吸道症状,这些症状与感冒、支气管炎、肺炎等病混淆,很难引起患者注意。

除了那些症状外,由于肺癌对其他神经之类的压迫,多数外在体征上也会有所表现,患者及家属应多加留意,并及时就诊。

1、咳嗽为最常见的早期症状,其特点是阵发性刺激性咳嗽为主,无痰或少量泡沫白痰。

2、咯血也是肺癌常见的首发症状之一,呈间断性反复少量血痰,偶见大咯血,血色多鲜红。

咯血持续时间不一,一般仅数日,但也有达数月者。

3、胸痛肿瘤累及胸膜,可产生胸部钝痛;肿瘤侵蚀胸壁肋骨或压迫肋间神经,则胸痛尖锐剧烈,且有定点或局部压痛,并随呼吸、咳嗽、变换体位而加重。

4、发热有21.2%的肺癌以发热为首发症状。

发热有两种,一是肺癌压迫、阻塞引起的炎症性发热;另一种是因癌组织变性坏死引起癌性发热。

5、气急由于肿瘤压迫、阻塞,气管支气管狭窄,支气管阻塞导致肺不张或肺癌广泛播散时,可出现气急。

另外,随病情发展,肺癌患者还可出现消瘦,食欲不振,乏力等症状。

正常情况下肺部增强 ct确诊癌症准确率是多少呢?肺癌在现代医学上的诊断状况肺癌在目前临床上属于一种常见的恶性肿瘤,这种病症具有极强的隐秘性,尤其是在患者初发病时,不会出现任何临床症状,患者即使有少部分症状,也与感冒症状有较高的相似度,很多患者都认为是感冒而不引起重视,在确诊时已经发展为局部晚期或晚期,所以在临床上主要选择手术或放化疗等方式进行治疗,但总体来说效果并不理想。

这种病症的诱因较多,可在感染、化学、物理、过敏的多种外界影响因素下发生。

这种病症以支气管黏膜以及腺体为主要发病区域,这种病症往往并发血液传播以及淋巴结转移现象,在目前临床上的发病率和死亡率均较高,对人们的身体健康也会造成一定的影响。

这种病症在早期发病时,其症状与感冒症状具有较高的相似度,故而这种病症具有极强的隐秘性,大多数患者在入院接受治疗时,已经进入病情中晚期,延误了患者最佳的治疗时期,所以在临床上对患者进行早期诊断和治疗,是保证肺癌患者生存率的关键。

肺部肿瘤的发病率呈现逐年升高的趋势,已经成为对我国民众造成影响的常见疾病。

就目前来说,肺部肿瘤患者在治疗时通常选择药物保守治疗,但合理明确患者的临床病症是开展后续治疗工作的关键。

而在对患者进行诊断时,运用影像学检查明确患者的具体病理变化,是保证患者后续治疗以及康复的关键。

但值得注意的是,虽然影像学诊断方式属于一种无创伤的诊断方案,但由于部分患者病情已经非常严重,如果频繁的应用影像学诊断来对患者的治疗效果和病理发展进行判断,对于患者的康复治疗会产生不利的影响,患者的病情有可能出现各种负面情况,所以需要对影像学的扫描方式进行完善,通过增强扫描来对患者进行诊断,能够获得良好的诊断准确。

增强扫描相较于普通扫描来说,主要是通过静脉注射造影剂的方式来提高病理组织和周围组织的,对患者的病情和严重程度进行鉴别的效果。

这种扫描方式的诊断时间较短,能够有助于降低患者的心理压力。

但也有部分患者在入院后,由于治疗和检查时间较长,很容易出现焦虑和恐惧的情绪。

肺结节的病理特征与良恶性鉴别导言肺结节是指直径小于3厘米的肺部病变,通常通过X光、CT或MRI等成像技术发现。

对于肺结节的评估和鉴别,病理检查是非常关键的一步。

本文将介绍肺结节的病理特征及良恶性鉴别的方法和指标。

1. 良性肺结节的病理特征良性肺结节通常具有以下病理特征:•钙化:良性肺结节在X光和CT上常可见到钙化灶,是良性结节的一个重要指标。

•炎性反应:肺炎后结节、炎性假瘤等炎性反应性结节在病理上常表现为炎性细胞浸润、肉芽组织形成等。

•良性肿瘤:良性肿瘤如肉芽肿、血管瘤、腺瘤等也可形成肺结节,其病理特征与良性非肿瘤性结节有所不同。

2. 恶性肺结节的病理特征恶性肺结节通常具有以下病理特征:•细胞学特征:恶性肺结节中的细胞学特征,即细胞核的异型性、细胞核与细胞浆的比例、核仁的变异等,对恶性程度判断非常重要。

•组织学特征:恶性肺结节的组织学特征包括细胞排列形态、组织结构的破坏程度等,常采用免疫组化染色等方法进行鉴别。

•浸润和转移:恶性肺结节常具有浸润和转移的特点,表现为邻近组织的浸润和淋巴结转移等。

3. 良恶性肺结节鉴别的方法和指标良恶性肺结节鉴别可通过以下方法和指标进行:•影像学特征:通过X光、CT、MRI等影像学技术,可对结节进行测量、观察形态特点、表面有无分叶、边缘形态等,有助于初步判断良恶性。

•病理学特征:对于疑似恶性肺结节,必须进行穿刺活检、切片检查等病理学检查,通过观察细胞学和组织学特征来鉴别良恶性。

•免疫组化染色:对于疑似恶性肺结节,免疫组化染色可用于检测肿瘤标志物、肿瘤细胞特异性抗原等,进一步确定恶性程度。

•分子生物学检测:分子生物学检测如基因突变、融合基因等可帮助鉴别恶性肺结节,如EGFR、ALK融合基因等。

4. 良恶性肺结节的临床意义和处理策略肺结节的良恶性鉴别对于临床意义重大。

正确判断和鉴别肺结节的良恶性有助于制定适当和个体化的治疗方案,提高患者的生存率和生活质量。

对于良性肺结节,如炎性结节、肉芽肿等无需进一步处理,监测其发展情况即可。

怎么判断肿瘤是良性的还是恶性的肿瘤是指机体在各类致瘤因子影响下,局部组织细胞非典型性增生产生的隆起物,包括良性肿瘤与恶性肿瘤,两者的区别主要表现为:在机体中恶性肿瘤呈侵袭转移性进展,而良性肿瘤通常不转移,呈局部膨胀性进展,会对要害区域占位引发不同程度的影响,通常不会对患者的生命健康造成严重危害。

恶性肿瘤在世界中是公认的难治性疾病,有研究表明我国肿瘤的发病风险呈递增趋势,癌症是引起患者死亡的重要危险要因,而肿瘤细胞远处转移及侵害周边组织是恶性肿瘤造成人体死亡的主要病理因素之一。

在现阶段,仅针对转移性恶性肿瘤的原发病灶进行鉴别和治疗还无法有效改善预后,仍有部分患者在治疗后依然会出现肝、肺转移现象。

因此,在临床中合理诊断及判别良性肿瘤及恶性肿瘤至关重要,必须对恶性肿瘤做到早发现、早诊断、早治疗,科学探索其转移机制,保障患者的生命健康。

一、如何严格区分良性肿瘤与恶性肿瘤?一是,评估生长速度:良性肿瘤生长较缓,可间断性生长或退化,较少出现坏死、溃疡及出血症状;恶性肿瘤则与之相反,其生长迅速,会和机体争夺营养,形成有害代谢产物,侵害人体正常器官组织结构,在短期内即可发生显著增长,肿瘤中心区域多因血液供应不足而引起坏死、出血及溃疡。

二是,判断生长方式:恶性肿瘤的瘤细胞会顺着组织间隙侵袭血管及淋巴管中,即为浸润性生长,癌细胞可由淋巴管、组织间隙以及血管不断侵入周边组织,为此恶性肿瘤的形态缺乏规则性,同时肿瘤表面无被膜生成,和周边组织界限较为模糊,紧密连接,有时早期即出现固定,较难移动。

从大体标本来看,部分恶性肿瘤似乎存有包膜,但利用显微镜观测,则见肿瘤细胞已侵害正常组织。

为此,在恶性肿瘤采取手术进行治疗时,应当包含适当的正常组织在内整块切除,同时病情仍易复发。

而良性肿瘤表现为膨胀性生长,不侵害周边组织,良性肿瘤在发展期间主要推压排挤四周组织,并于肿瘤周边组织间生成一个完整被膜,邻近界限清晰,采取手术方式较易摘除。

肿瘤标志物在肺癌诊治中的临床意义肿瘤标志物在肿瘤患者的诊断、治疗和预后方面都有非常重要的作用。

肺癌是发病率排名第一的恶性肿瘤,肺癌的种类可以分为小细胞肺癌和非小细胞肺癌。

不同类型的肺癌的治疗方式截然不同。

通过检测患者的肿瘤标志物可以有效的鉴别肺癌类型,并可以在治疗过程中实现动态监测,据此做出疗效预测和方案调整。

标签:肺癌;肿瘤标志物;诊断一、肿瘤标志物的概念肿瘤标志物(Tumor Marker,TM)是存在于肿瘤细胞内,或由其分泌的一类物质。

肿瘤标志物可以反映出肿瘤的发生和发展,在治疗的过程中对肿瘤标志物的检测可以有效评估患者的疗效和预后[1]。

随着诊断技术的不断发展,检测手段的丰富,临床对于肿瘤标志物的检测的敏感度和特异性越来越高。

二、肿瘤标志物在肺癌诊治中的臨床意义肺癌是威胁人类生命的恶性肿瘤之首。

无论是发病率还是死亡率都高排名第一。

据2015年的数据显示,我国男性患者中,肺癌的发生率是肿瘤患者的第一名。

在女性患者中,肺癌的发生率也仅低于乳腺癌排名第二。

肺癌已经成为我国的一个社会公共健康问题。

肺癌根据分子分型可以分为非小细胞肺癌(NSCLC)和小细胞肺癌(SCLC)。

其中非小细胞肺癌根据病理类型又可以分为肺腺癌、肺鳞癌、大细胞癌和混合型肺癌。

不同类型的肺癌具有不同的生理特征和细胞学形态,在诊断时患者血液中的肿瘤标志物类型也会有所差别,而针对它们的治疗手段也有很大不同,例如。

非小细胞肺癌驱动基因阳性的患者,通常可以选择相应的靶向药物作为初始治疗方案,而小细胞肺癌通常不具有这些基因突变,因此同样的靶向药物是无效的,主要选择化疗或免疫治疗作为初始治疗[5]。

所以,肺癌的鉴别诊断对于肺癌患者选择治疗方案具有不可取代的作用。

在确定了肺癌的类型之后,还需要根据患者肿瘤发展的程度进行分期。

临床通常采用TNM分期法,可以把肿瘤标志物与肿瘤体积大小相结合,来为患者较为准确的进行分期。

通常早期的患者可以进行手术治疗,而晚期的患者只能选择药物治疗。

肺微浸润腺癌判断标准概述及解释说明1. 引言1.1 概述肺微浸润腺癌是一种早期的肺腺癌类型,也被称为非小细胞肺癌。

它通常具有微小的浸润深度和较缓慢的生长速度,与其他类型的肺癌相比,其进展较为缓慢。

然而,尽管它的生长速度较慢,但仍然存在非常严重的威胁,并可能在未经治疗时扩散到周围组织和器官。

1.2 文章结构本文将从以下几个方面对肺微浸润腺癌进行全面介绍:定义和特点、临床表现和诊断方法、影像学特征与鉴别诊断、治疗策略与预后评估以及结论部分。

通过对这些方面的探讨,我们希望能够提供一个全面而深入的了解,帮助读者更好地理解和判断肺微浸润腺癌。

1.3 目的本文旨在总结并解释目前关于肺微浸润腺癌判断标准的相关知识。

通过介绍其定义、特点、临床表现、诊断方法、影像学特征、鉴别诊断、治疗策略以及预后评估等方面的内容,我们希望提高读者对肺微浸润腺癌的认识,并为临床医生和研究人员提供一些参考和指导,以便更准确地判断和处理这种类型的肺癌。

2. 肺微浸润腺癌的定义和特点2.1 定义肺微浸润腺癌是一种非小细胞肺癌,其特点是肿瘤细胞在肺泡壁上浸润生长,并且病变仅仅局限在腺体成分以及呈微小结节状。

2.2 特点肺微浸润腺癌有以下几个特点:首先,它是一种早期非小细胞肺癌的亚型,在临床中越来越被重视。

相比于其他类型的腺癌,它通常具有较小的肿瘤体积和较慢的增长速度。

这使得早期诊断和治疗成为可能,提高了患者的存活率。

其次,肺微浸润腺癌通常没有明显的临床症状,部分患者可能完全无症状。

这增加了其隐匿性,使得很难在早期进行准确的诊断。

因此,在高危人群或经常接触吸烟环境的人群中进行积极主动的筛查十分重要。

然后,肺微浸润腺癌在影像学检查中通常表现为微小的结节状病灶,直径通常小于3cm。

这些病灶在X线、CT扫描或MRI图像中呈现出模糊的边界,并且往往被误诊为良性肿瘤或结核等其他肺部疾病。

此外,组织学检查是确定诊断的金标准。

光镜下观察可以发现肺泡壁上有腺体成分细胞浸润生长,且无明显间质纤维化和侵袭性生长。

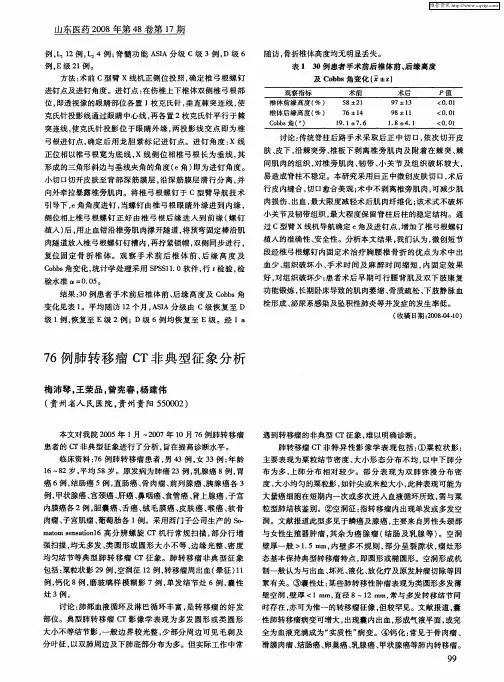

CT检查对肺尘埃沉着病与粟粒性肺转移瘤的鉴别诊断价值目的分析肺塵埃沉着病与粟粒性肺转移瘤的CT影像学征象,评价肺内多发小结节的鉴别诊断价值。

方法回顾性分析2012年1月~2014年1月浙江省瑞安市人民医院经临床确诊为肺尘埃沉着病患者51例(肺尘埃沉着病组)及粟粒性肺转移瘤患者48例(粟粒性肺转移瘤组)的CT资料,观察小结节的分布类型、分布区域、分布特征与肺部合并征。

结果肺尘埃沉着病组患者肺气肿、磨玻璃征与叶间裂增厚发生率(82.35%、27.45%、45.10%)均明显高于粟粒性肺转移瘤组(0.00%、8.33%、0.00%),差异均有统计学意义(P 0.05),具有可比性。

本研究经医院伦理委员会通过。

1.2纳入与排除标准纳入标准:均在我院接受高分辨率CT片检查且资料完整;经相关治疗方案治疗有效者;肺尘埃沉着病患者经临床及CT征象证实且均为弥漫性结节;粟粒性肺转移瘤患者经临床与病理活检证实为原发肿瘤;患者均签署临床研究知情同意书[2]。

肺尘埃沉着病的诊断标准:参照2009年7月,原卫生部发布的新版《尘肺病诊断标准》[3]。

新标准将肺尘埃沉着病根据,X线胸片表现分为三期:Ⅰ期肺尘埃沉着病是指有总体密集度1级的小阴影,分布范围至少达到2个肺区;Ⅱ期肺尘埃沉着病是指有总体密集度2级的小阴影,分布范围超过4个肺区;或有总体密集度3级的小阴影,分布范围达到4个肺区;Ⅲ期肺尘埃沉着病是指有下列情形之一者:有大阴影出现,其长径不小于20 mm,短径不小于10 mm;有总体密集度3级的小阴影,分布范围超过4個肺区并有小阴影聚集;有总体密集度3级的小阴影,分布范围超过4个肺区并有大阴影。

排除标准:临床证实为粟粒性肺结核、粟粒性细支气管肺细胞癌等肺弥漫性粟粒样病变疾病者;因血行转移性肺癌与胶原疾病引发肺粟粒结节者;经相关治疗无效或死亡者;CT影像学资料缺失者;不配合检查方案实施者[3]。

1.3 仪器与方法患者均取仰卧体位,双手上举过头,均于深吸气末自肺尖至肺底行HRCT 扫描(Somatom AR.starCT扫描机,德国西门子),层厚参数设定为1.5 mm,层间隔间距为10 mm,电流83 mA,电压130 kV,扫描时间0.5 s。

DR、CT、MRI不同肿瘤患者放射诊断选择也不一样DR、MRI、CT?是三种临床上非常常见的检查方式下面,我们就对这三种检查方式在不同肿瘤患者中进行科普一、介绍1、CTCT的检查是比较的适合一些器官、肝脏等机体的检查,可以进行图像成像的扫描,对于身体器官进行全方位的检查,可以查出身体隐藏的疾病,对于一些隐藏比较深的疾病,都可以通过传统CT检查出来,那么。

CT能检查出什么呢?这是很多人关心的问题,下面我们来说一说吧! CT可以检查出一些先天性的疾病,通过此类方式检查,把体内隐藏的一些潜在疾病,比如脑膜、畸形等疾病都可以通过ct检查出来。

对于一些神经性疾病都可以通过ct成像的图片查看出来,可以及时的了解病根的具体位置、具体大小和病理性质等,都会有很好检查效果。

CT可以检查出肝病和肾病,这类症状一般都是慢慢积累形成的疾病,也是潜伏时间比较久的疾病,通过ct 的检查,可以把这类病症直观的展现在图像中,可以观察这类病症的具体情况,根据实际情况及时的对症下药,尽快恢复健康。

CT可以检查出胰腺病,通过此类检查可以判断身体有无胰腺癌、慢性胰腺炎以及囊肿等症状,可以进行及时的检验和治疗,检查效果也是非常不错的。

CT检查技术还比较适合于肺、纵膈、胸壁、头颈部、腹膜后、盆腔、脊柱和四肢等部位的病变,可以通过CT进行扫描成像,可以通过成像图片查看疾病症状,可以很好地进行诊断,尤其是有些病灶比较的小,而且又难以判定的症状或者说病变性症状,都可以通过CT检查和诊断出来。

1、MRI:MRI检查,这是英文缩写,它的中文名字叫核磁共振检查。

对于核磁共振检查,很多人都已经比较了解。

对于核磁共振检查来说,它主要原理是通过人体内氢元素的含量多少,来作为相应的成像原理。

如果氢含量高,相对而言在MRI的检查过程当中,它在T1像上就会出现相应的黑色表现,也就是专业术语说的信号强度比较低。

当在T2像的时候,它会出现比较白色的情况,这种情况证明它的信号强度比较强。

早期肺癌常见CT的表现有哪些摘要:自从X射线被应用以来,医学影像诊断得到了极大的发展,产生了计算机断层成像、核磁共振成像等新技术,使医学影像学进入了前所未有的高级阶段。

另外,根据世界卫生组织定期发表的数据表明,肺癌的风险和比例在全球各地都有明显地升高的态势,特别是在工业生产较发展的美国。

本文基于对肺癌概念分类及诱发因素的分析,尝试探究CT影像技术在判断肺癌,特别是早期肺癌的诊断中的积极作用。

关键词:早期肺癌;影像学;CT影响;征象诊断引言依据世界卫生组织定期发表的数据表明,肺癌的发病率和死亡比例在全球各地都呈现出大幅增加的态势,特别是在工业发展的世界各地。

在世界不少国家,肺癌是最普遍的恶性肿瘤之一。

肺癌在早期阶段比较隐秘,以至于近80%的患者到医院就诊时,已在不知不觉中发展到了中晚期,同时,误诊的结果也使相当一部分病人丧失了最佳的治疗机会。

若能实现早检查、早发觉、早诊断,肺癌患者患者的五年成活率将能够明显提高。

因此,对于早期肺癌CT影响中病灶区的增强域分割技术研究就显得尤为突出和必要了[1]。

一、肺癌的定义原发性支气管癌是一种起源于支气管黏膜或腺体的恶性肿瘤。

肺癌的组织病理学分类现分为两大类:一种是非小细胞肺癌(non-small cell lung cancer, NSCLC),包括:一是鳞状上皮细胞癌(简称鳞癌)。

包括乳头状型、透明细胞型、小细胞型和基底细胞样型。

鳞癌最易出现在主支气管腔,进展为息肉化或无蒂硬块,并堵塞管腔导致堵塞性肺炎,但有时候也可进展为周围型,并偏向于产生中心性坏死和空洞[2]。

二是腺癌,包括腺泡状腺癌、乳头状腺癌、细支气管—肺泡细胞癌、实体癌黏液形成。

典型的腺癌为有腺管及乳突样构造,细菌体积较为均匀,为椭圆至长椭圆状,胞浆较丰厚,常带有大部分粘液,细胞核相对比较大,洗染深,内有大部分核仁,核膜也比较清楚。

腺癌早期就可以侵害毛细血管、淋巴血管,经常在原发性瘤造成病症前就已经迁移。

http://jbk.39.net/

有效鉴别是否患有肺转移瘤的方法

怎么有效鉴别是否患有肺转移瘤

一、鉴别

从总体上来说,肺转移癌与其他疾病的主要鉴别点是:变化快,短期内可见

肿瘤增大、增多,有的在原发肿瘤切除后或放疗、化疗后。有时可缩小或消

失。

对于肺转移瘤的鉴别诊断,可以分为两种情况来进行:

一、表现特殊的肺转移瘤应与下列疾病相鉴别:(1)结核球:常单发、空洞,

多呈厚壁裂隙样,可见局限弧形、环形或弥漫性斑点状钙化。与肺门间常有索

条状阴影相连,附近肺野有卫星灶。

(2)金黄色葡萄菌肺炎:特点是起病急,临床症状重,高热,为首要表现可出

现肺气囊、气液平面等。随访观察病情变化快。

(3)囊状支气管扩张:常咯血,病灶沿支气管分布,呈葡萄串样,表现较典

型。

(4)肺霉菌病:无特征表现,与转移瘤鉴别较难,需结合临床病史或痰检确

诊。当病变出现典型空气新月征时,病变已处于中晚期或吸收期。

二、临床经常遇到非典型肺转移,就需与其他肺部非恶性疾病相鉴别。其放

射学表现包括:空洞、钙化、瘤周出血、气胸、含气间隙病变、肿瘤栓塞、支

气管内膜转移、单发转移、瘤内血管扩张、灭活性转移瘤(sterilized

metastases)、良性肿瘤肺转移。

(1)空洞

空洞较少见,仅占4%,,较原发肺癌发生率(9%)低,其中70%为鳞癌转移。但

最近有研究表明,在CT上腺癌和鳞癌发生空洞性转移的几率无显著性差异。此

外,转移性肉瘤也可发生空洞,同时合并气胸。化疗也可导致空洞形成。空洞

的发生机制常难确定,一般认为是肿瘤坏死或向支气管内侵犯形成活瓣所致。

空洞以不规则厚壁多见,肉瘤或腺癌的肺转移可为薄壁空洞。肉瘤转移可伴有

空洞,但常合并有气胸

(2)钙化

肺结节发生钙化常提示为良性,最常见于肉芽肿性病变,其次是错构瘤。但

有些恶性肿瘤的肺内转移性结节也可发生钙化或骨化,可见于骨肉瘤、软骨肉

瘤、滑膜肉瘤、骨巨细胞瘤、结肠癌、卵巢癌、乳腺癌、甲状腺癌的肺转移和

经治疗的转移性绒癌。钙化机制包括:①骨形成(骨肉瘤或软骨肉瘤)。②营养

不良性钙化(甲状腺乳头状癌、骨巨细胞瘤、滑膜肉瘤或经过治疗的转移性肿

瘤)。③黏液性钙化(胃肠道和乳腺黏液腺癌)。CT是发现钙化的准确方法,但

不能区分转移性结节与肉芽肿性病变或错构瘤内的钙化。

(3)瘤周出血

http://jbk.39.net/

比较典型的CT表现是结节周围出现磨玻璃样密度或边缘模糊的晕(晕轮征)。

但晕征不具特异性,还可见于其他疾病,如侵袭性曲霉菌病、念珠菌病、

Wegener肉芽肿、伴咯血的结核瘤、细支气管肺泡癌和淋巴瘤等。胸片上表现

为边缘不规则的多发结节。血管肉瘤和绒癌的肺转移最易发生出血,可能因为

新生血管壁脆弱而易破裂。

(4)自发性气胸

少见,文献报道骨肉瘤的肺转移最易并发气胸,见于5%~7%的病例。其他肉

瘤或易发生坏死的恶性肿瘤发生气胸也有报道。发生机制可能是胸膜下转移瘤

发生坏死形成支气管胸膜瘘所致。骨肉瘤病人发生气胸时应高度警惕肺转移。

(5)含气间隙病变

腺癌的肺内转移可以类似细支气管肺泡癌,沿完整的肺泡壁向肺内蔓延。放

射学表现类似肺炎,可表现为含气间隙结节、伴含气支气管征的实变、局灶或

弥漫的磨玻璃密度、伴晕征的肺结节。可见于胃肠道腺癌、乳腺癌和卵巢腺癌

的肺转移。由于这种类型的转移瘤在组织学上与细支气管肺泡癌表现相似,因

此在诊断细支气管肺泡癌之前,应先除外肺外腺癌的存在。

(6)肿瘤栓塞

实性恶性肿瘤病人尸检中有2.4%~26.0%可在镜下见到瘤栓。瘤栓常较小,

常位于小或中等肺动脉分支内。恶性肿瘤病人如出现急性或亚急性呼吸困难和

低氧血症,而胸片正常,则常提示肿瘤栓塞的可能。此时行放射性核素灌注扫

描常常显示出多发、小的周围性亚段灌注缺损。典型的肺动脉造影表现为段肺

动脉充盈延迟及三、四级肺动脉分支突然截断和扭曲,偶可见亚段肺动脉内充

盈缺损。瘤栓的CT表现为周围亚段肺动脉分支多处局限性扩张、串珠样改变,

并可见肺梗死所致的以胸膜为基底的楔形实变影。CT和肺动脉造影能发现主、

叶或段肺动脉内的较大瘤栓。原发瘤常见于肝癌、乳腺癌、肾癌、胃癌、前列

腺癌及绒癌。

(7)支气管内膜转移

发生率低,肉眼可见的大气道内转移仅见于2%的病例。原发瘤常为肾癌、乳

腺癌和结肠直肠癌。多表现为肺叶或一侧性肺不张,CT上可能见到圆形支气管

内膜转移灶,但难与原发支气管癌相鉴别。支气管内膜转移的途径有:①通过

吸人肿瘤细胞、淋巴或血行直接播散转移至支气管壁。②淋巴结或肺实质内的

肿瘤细胞沿支气管树生长,并突破支气管壁形成腔内病变。

(8)单发转移

无恶性肿瘤史的病人单发肺转移的发生率低(0.4%~9.0%)。有胸外恶性肿瘤史

的病人发生单发肺结节时25%~46%为转移瘤。其中有头颈部、膀胱、乳腺、宫

颈、胆管、食管、卵巢、前列腺及胃癌瘤史的病人发生原发肺癌的几率远多于

单发转移性病变;而黑色素瘤、肉瘤和睾丸癌发生单发肺转移较原发肺癌多见。

(9)瘤内血管扩张

增强CT上转移性肺结节内有时可见到扩张、扭曲的管状强化结构,为肿瘤血

http://jbk.39.net/

管,常见于肉瘤如蜂窝状软部肉瘤(alveolar softmdash;part sarcoma)或平滑

肌肉瘤。

(10)灭活性转移瘤

有些转移性肺结节经充分化疗后大小不变或轻微变小,手术切除后发现为坏

死性结节伴或不伴纤维化,没有存活的肿瘤细胞,称为灭活性转移瘤,常见于

绒癌、睾丸癌转移化疗后。这类结节在放射学上难以与残存的有生命力的肿瘤

相鉴别。生物学标志物如人绒毛膜促性腺激素(pmdash;HCG)、甲胎蛋白(AFP)的

检测有助于确定其活性。PET检查结节的生物学活性也有助于鉴别诊断,必要

时可行穿刺活检。

(11)良性肿瘤肺转移

肺外良性肿瘤发生肺内转移罕见,在组织学上仍为良性。常来源于子宫平滑

肌瘤、葡萄胎、骨巨细胞瘤、成软骨细胞瘤、唾液腺多形性腺瘤和脑膜瘤,在

放射学上难与恶性肿瘤肺转移相区分。与恶性肿瘤相比,良性肿瘤的转移性肺

结节常常生长缓慢。

文章来自:39疾病百科 http://jbk.39.net/fzyl/jb/