中医药治疗白血病的研究现状

- 格式:doc

- 大小:4.57 KB

- 文档页数:2

中药对血液系统疾病的调节作用研究近年来,中药在治疗各种疾病中的作用备受关注。

特别是在血液系统疾病的治疗中,中药展现出了独特的调节作用。

本文将探讨中药在血液系统疾病中的应用,以及其调节作用的研究进展。

一、中药在贫血治疗中的应用贫血是一种常见的血液系统疾病,主要表现为红细胞数量或功能的减少,导致氧供应不足。

传统中医学认为贫血主要与气血不足有关,因此中药在贫血治疗中具有独特的优势。

中药中常用的调补气血的药物包括当归、黄芪、党参等。

这些药物富含多种活性成分,如黄酮类、多糖类和生物碱等,具有促进造血功能、提高红细胞数量和质量的作用。

研究表明,当归中的活性成分能够促进红细胞生成,增加血红蛋白含量。

黄芪和党参则可以提高红细胞的氧输送能力,增加血液中的氧含量。

此外,中药还可以通过调节免疫系统功能来改善贫血症状。

研究发现,中药中的多糖类成分可以增强机体的免疫力,提高红细胞的生存期,从而改善贫血症状。

二、中药在血栓性疾病治疗中的应用血栓性疾病是一类以血栓形成为主要病理特征的疾病,如深静脉血栓、肺栓塞等。

中药在血栓性疾病的治疗中具有独特的优势,主要体现在抗凝血和溶栓方面。

中药中常用的抗凝血药物包括三七、桃仁、川芎等。

这些药物中的有效成分能够抑制血小板聚集和凝血酶的生成,从而减少血栓的形成。

研究表明,三七中的活性成分三七皂苷具有抗血小板聚集和抗凝血的作用,可以有效预防和治疗血栓性疾病。

中药中的溶栓药物主要包括红花、蛇床子、蛇胆等。

这些药物中的有效成分能够促进纤溶酶原的转化和纤溶酶的活化,从而溶解血栓。

研究表明,红花中的活性成分花青素具有显著的溶栓作用,可以有效改善血栓性疾病的症状。

三、中药在白血病治疗中的应用白血病是一种常见的恶性血液肿瘤,中药在其治疗中也发挥了重要的作用。

中药中常用的抗白血病药物包括青蒿素、紫杉醇、异黄酮等。

青蒿素是一种从中草药青蒿中提取的有效成分,具有抗白血病细胞的作用。

研究表明,青蒿素可以通过干扰白血病细胞的DNA合成和蛋白质合成,抑制细胞增殖和诱导细胞凋亡,从而起到治疗白血病的作用。

艾草在白血病治疗中的临床应用研究白血病是一种由于骨髓异常克隆细胞增殖导致的血液系统恶性肿瘤。

在过去的几十年里,医学界已经针对白血病进行了广泛的研究和治疗探索。

然而,由于其复杂性和高度异质性,白血病的治疗仍然具有一定的挑战性。

近年来,一种被广泛用于中医治疗的中药艾草,在白血病的治疗中引起了人们的关注。

本文就艾草在白血病治疗中的临床应用研究进行探讨。

1. 艾草的概述艾草,学名阿蓿,是中医常用的一种草本植物。

它富含挥发油、草酸、黄酮类物质等成分,具有温经散寒、活血化瘀等功效。

艾草具有多种药理作用,包括抗炎、抗菌、抗肿瘤等,因此在治疗各种疾病中被广泛应用。

2. 艾草在白血病治疗中的药理作用艾草在白血病治疗中的药理作用主要有以下几个方面:2.1 免疫调节作用研究表明,艾草可以调节机体免疫功能,提高白细胞、淋巴细胞等免疫细胞的数量和活性,增强机体的免疫力。

艾草中的部分化合物可以激活免疫细胞的特异性,促进免疫细胞对白血病细胞的识别和杀伤作用,从而达到治疗白血病的效果。

2.2 抗肿瘤作用艾草中的一些成分具有抗肿瘤作用。

它们可以通过干扰白血病细胞的增殖和分化,抑制白血病细胞的生长,诱导白血病细胞的凋亡等方式来达到治疗白血病的效果。

此外,艾草中的一些化合物还具有抗氧化和抗炎作用,可以减轻患者的症状和并发症,提高治疗效果。

3. 目前,艾草在白血病治疗中的临床应用研究主要集中在以下几个方面:3.1 艾草提取物在治疗白血病中的应用研究人员将艾草提取物应用于白血病患者的治疗中,并观察其疗效。

结果显示,艾草提取物可以显著降低患者的白细胞计数,缓解症状,改善患者的生活质量。

此外,艾草提取物还可以减少化疗和放疗的毒副作用,提高患者的耐受性。

3.2 艾草配合化疗、放疗的应用一些研究表明,将艾草与化疗、放疗等常规治疗方法相结合,可以显著提高患者的治疗效果。

艾草具有增强化疗、放疗敏感性的作用,可以协同作用,提高药物的疗效,减轻副作用。

中医辨证论治白血病白血病是一种温热病毒深伏人的骨髓中,发病率至今日增,西医用化疗,中医则用辨证论治对症施治,本所应用发明专利方药红宝丹治疗白血病。

标签:白血病;化疗;辨证论治;方药红宝丹白血病是指人体血液的组成成份和血液的生成发生异常变化而引起的血液系统疾病。

在正常情况下,循环系统中红细胞,各种白细胞和血小板以及血浆中大多数化学成份的数量都保持在一个相当稳定的范围内。

这些血细胞或血浆成份如果发生了明显数量改变,或质量改变,就可以发生白血病。

目前,白血病的发病率日渐增多,死亡率也很高。

近几年来,中医药对白血病治疗的研究有很大进展,但是,祖国医学没有白血病专业学科,又没有比较明确地诊断标准,笔者通过临床实践,在探索中认为:中西医结合是治疗白血病的良好途径。

白血病的主要症状有:发热、出血、贫血、肝脾和淋巴结肿大、骨痛等,骨髓和周围血象中的白细胞有质和量的异常变化。

西医根据病情缓急和白细胞的成熟程度,可分为急性和慢性两型,根据幼稚细胞的类型不同,大致可分为淋巴细胞型、非淋巴细胞型等。

中医至今没有明确的分型标准,根据临床表现,本病与祖国医学的“血证”、“虚劳”、“积聚”等证相近。

笔者根据临床实践和参考有关文献记载分为:毒热炽盛型、阴虚血热型、痰淤郁结型、气血双虚型。

白血病的病因病机比较复杂,国内外目前尚无明确结论。

笔者从中医辨证治角度,认为本病应属“瘟病”范畴,是热毒侵入(内蕴)机体,在生理异常时由于某种诱因而发病,这种病毒与一般病毒不同,而是蕴藏在血和骨髓之中,称为“毒入营血”、“毒火归心”深入骨髓和心包不易诱发也不易杀灭,故而难治,这种病毒在体内长期潜伏蕴酿,不得及时顺利诱发,导致生理失调,阴阳失恒,如遇某种外因,六淫外侵,环境污染,电离辐射,有毒化学物质扩散,劳伤过度,久病不愈,气血双虚,疔疮疖肿感染,用药不当均可诱发此症。

本病属本虚标实之症,标实为热毒,热入营血,阴精受损而发热;毒侵骨髓,使阴阳失调,血不循经,迫血离经而出血;失血过多而致贫血;瘀血渗透肌肤成紫瘢;瘀血在脏腑,则成疒徵积,肝脾和淋巴结肿大;由于热毒灼髓,生血机能严重受害而致本虚,是因病致虚非因虚而病。

![中医治疗白血病的效果怎么样[1]](https://uimg.taocdn.com/539dfa1fbf23482fb4daa58da0116c175f0e1edb.webp)

中医治疗白血病的效果怎么样引言白血病是一种由骨髓不正常增殖导致的恶性血液病。

传统中医药学认为白血病是由于阴阳失衡或体内湿热、瘀血等病理因素导致。

中医治疗白血病的方法主要包括中药治疗、针灸、中医推拿以及饮食调理等。

然而,中医治疗白血病的效果在不同患者身上可能会有所不同。

本文将深入探讨中医治疗白血病的效果及其可能的影响因素。

中医治疗白血病的原理中医治疗白血病的基本原理是通过调节人体内的阴阳平衡和清热解毒,改善人体的免疫功能。

中医药常用的中药包括补气、养阴、清热解毒、活血化瘀等药物。

针灸和推拿作为中医的传统治疗方法也常用于辅助治疗白血病。

中医药治疗白血病的效果集体治疗案例分析中医药治疗白血病的效果受到多种因素的影响,包括患者病情的严重程度、治疗方法的选择和患者的耐受性。

以下是一些集体治疗案例的总结:1.在某医院进行的一项研究表明,30名白血病患者经过中医药治疗,其中20名患者(占总人数的66.7%)的血液学指标得到了改善,病情稳定或痊愈的患者占50%。

2.另一项观察性研究报告了20例白血病患者的治疗结果,其中17例(占总人数的85%)血液学指标得到明显改善,治愈或痊愈的患者占50%。

3.仅采用中药治疗的一组研究中,16例白血病患者中有10例(占总人数的62.5%)在治疗后血液学指标有所改善,治愈或痊愈的患者占25%。

个案分析除了集体治疗案例的整体分析,我们也需要考虑个体差异对中医治疗白血病效果的影响。

以下是一些个体病例的分析:1.患者A是一名急性淋巴细胞性白血病患者。

他接受了中药治疗、针灸和推拿。

在治疗的前三个月,患者的血液学指标没有明显改善。

然而,在第四个月开始,他的白细胞计数开始下降,并在六个月后完全恢复到正常范围。

2.患者B是一名慢性髓系白血病患者。

她尝试了中医药治疗,但治疗效果不明显。

随后,她接受了传统西医的干细胞移植治疗,并在治疗后恢复了。

影响中医治疗白血病效果的因素中医治疗白血病的效果受到多种因素的影响:1.病情严重程度:早期白血病患者的治疗效果较好,而晚期或进展期患者的效果可能较差。

中药治好白血病的案例

中医药治疗白血病的案例虽然相对较少,但也有一些患者通过中药治疗获得了良好的效果。

1. 武汉大学孙逸仙纪念医院的一项研究中,研究人员通过使用中草药联合化疗药物治疗急性淋巴细胞白血病(ALL)。

研究结果显示,中草药治疗能显著提高临床完全缓解率和总体生存率,并且减少了不良反应的发生。

2. 山东大学医学院齐鲁医院的一项临床研究中,研究人员使用中药联合化疗药物治疗急性髓性白血病(AML)。

治疗后,部分患者达到了完全缓解状态,且病情稳定。

需要注意的是,中药治疗白血病仍然需要与西医治疗相结合,并且治疗方案应该根据个体情况进行调整。

中药治疗白血病的确切有效性和安全性仍需进一步的临床研究验证。

如果您或您的家人患有白血病,建议寻求专业的医生咨询和指导。

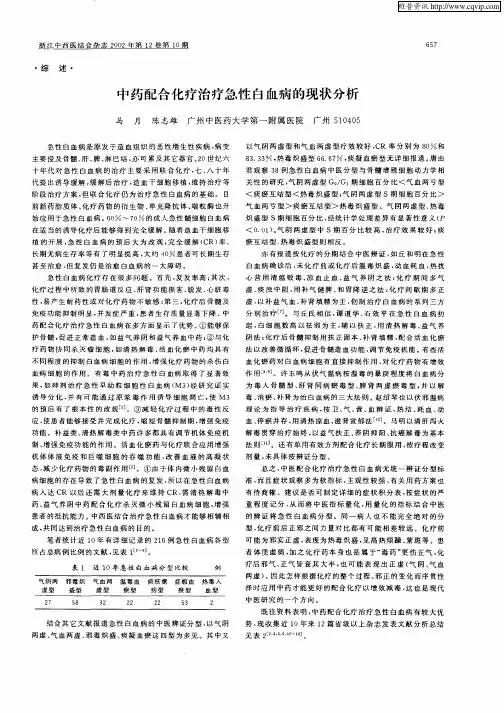

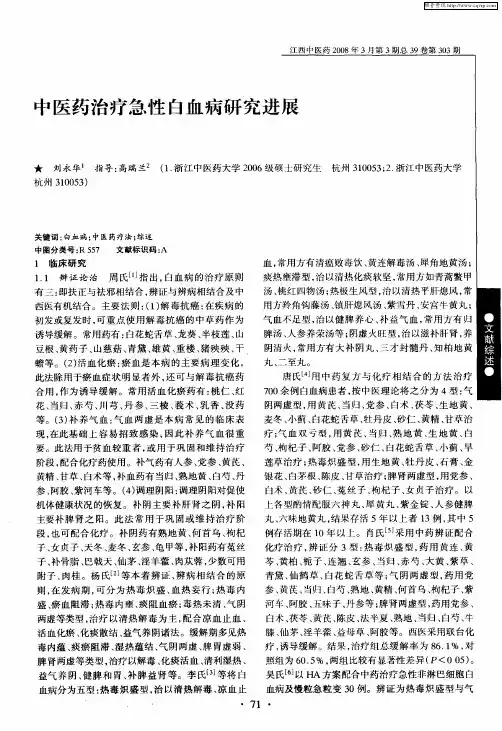

中医药治疗急性白血病的研究进展郑丹丹【摘要】急性白血病是一类造血干细胞的克隆性恶性疾病,目前西医的主要治疗方法为化疗和骨髓移植,但由此带来的各种不良反应却让患者的生活质量大大下降,然而中医药在这方面却有着很大的优势,具有经济、安全、有效的特点,历年来各位医家对急性白血病有着各自不同的看法,该文通过对2001年至今的相关文献的查阅,分别从病因病机、辩证要点及治疗原则和方法等方面对急性白血病进行了综述,了解到了当今中医药在治疗该病的最新进展.【期刊名称】《医学综述》【年(卷),期】2014(020)001【总页数】4页(P120-123)【关键词】中医药;急性白血病;进展【作者】郑丹丹【作者单位】上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院血液科,上海,200437【正文语种】中文【中图分类】R733.7急性白血病是因造血干细胞于分化过程较早阶段发生分化阻滞、凋亡受抑和恶性增殖而引起的一组异质性的造血系统恶性肿瘤,临床表现为感染、出血、贫血及浸润征象。

按照白血病受累的细胞系列又分为急性髓系白血病和急性淋巴细胞白血病两大类[1]。

随着现代工业的发展、诊断水平的提高和人们健康意识的增强,急性白血病的发病率日益增多。

中医药治疗急性白血病具有一定的特色和优势,近年来取得了较大的进展。

本文通过对2001~2012年相关文献的查阅,从不同的角度对急性白血病的研究进行如下综述。

1 中医对急性白血病的认识根据急性白血病的临床症状不同,本病可归属于中医学“急劳”、“虚劳”、“血证”、“积聚”、“痰核”、“瘰疬”等范畴。

病位主要在骨髓,可涉及五脏六腑,四肢百骸,病性总体为虚,而在疾病发生与发展过程中可出现毒邪集聚、血瘀阻滞等一系列实证[2]。

1.1 病因病机苏凤哲[3]认为,急性白血病外因为感受邪毒(胎毒、热毒);内因为正气虚弱,或禀赋不足,劳倦、饥饱、房欲所伤、内脏失调,或情志所伤。

正气虚弱,热毒内侵或毒自内发,邪蕴骨髓,骨髓受损,热毒之邪自骨髓向外蒸发,弥漫三焦,脏腑壅滞,气分热盛。

中医中药治疗白血病的新认识1. 引言白血病是一种常见的恶性肿瘤,其特征是骨髓中异常增生和堆积的白细胞。

传统上,西方医学在白血病的治疗中主要采用化学治疗、放射治疗和造血干细胞移植等方法。

然而,随着对中医中药的深入研究,人们逐渐发现中医中药在白血病治疗中具有显著的效果。

本文将介绍一些新认识,探讨中医中药在白血病治疗领域的应用。

2. 中医对白血病的认识根据中医理论,白血病属于“恶性肿块”范畴,主要由体内湿气、毒素、气滞等因素引起。

传统上,中医通过调节体内阴阳平衡、清除湿气毒素、活化气机等方法来治疗白血病。

2.1 阳虚阴盛理论中医认为,白血病患者多数具有阳虚阴盛的体质,即阳气不足而阴寒过盛。

因此,治疗白血病的关键是调节阴阳平衡,增强阳气。

2.2 湿毒理论湿毒是导致白血病的重要因素之一。

中医认为,湿气内停、毒素滞留会导致体内环境恶化,从而诱发白血病。

因此,清除湿气、祛除毒素是治疗白血病的重要手段。

2.3 气滞理论中医认为,气滞是导致白血病的另一个重要原因。

气滞不畅会导致体内各种功能失调,从而引发白血病。

因此,活化气机、通畅经络是治疗白血病的关键。

3. 中药在白血病治疗中的应用中药在白血病治疗中具有广泛应用,并取得了良好的效果。

下面将介绍一些常用的中药及其作用:3.1 当归当归具有活血化瘀、调经止痛的作用,对于白血病患者的骨髓抑制和贫血症状有一定的改善作用。

3.2 三七三七是一种常用的中药材,具有活血化瘀、止血等作用。

对于白血病患者因出血导致的贫血和出血倾向有一定的治疗效果。

3.3 党参党参是一种常用的滋补药材,具有益气养阴、增强免疫力的作用。

在白血病治疗中,党参可以增强患者体质,提高抵抗力。

3.4 石斛石斛具有清热解毒、滋阴润肺的功效。

在白血病治疗中,可以清除体内湿气毒素,减轻患者不适感。

4. 中医中药与西医综合治疗虽然中医中药在白血病治疗中取得了显著效果,但单纯依靠中医中药很难完全治愈白血病。

因此,中医中药与西医综合治疗是目前的主流方式。

中药学中药对白血病的治疗作用研究白血病是一种严重的血液系统疾病,临床治疗中使用化疗药物、放疗、造血干细胞移植等方法。

然而,这些治疗可能伴随着一系列的副作用和并发症。

因此,寻找新的治疗方法是非常重要的。

近年来,中药在临床白血病治疗中的应用引起了广泛的关注和研究。

本文将探讨中药在治疗白血病方面的作用和机制。

一、中药的抗白血病活性成分中药作为传统医学的重要组成部分,被广泛应用于各个领域。

研究表明,许多中药植物及其组分对白血病具有一定的抗肿瘤活性。

其中,常见的中药如黄芪、当归、三七等被广泛用于白血病的治疗。

这些中药中含有多种活性成分,如黄酮类、多糖类、生物碱等,这些物质对于白血病的治疗起到了积极的作用。

二、中药对白血病细胞的抗增殖作用中药作为一种天然药物,具有多种活性成分,可以直接抑制白血病细胞的增殖。

研究发现,中药中的黄酮类化合物能够通过抑制白血病细胞的细胞周期进程来抑制其增殖。

此外,一些中药也可以通过促进细胞凋亡来抑制白血病细胞的生长。

这些研究结果表明,中药可以直接作用于白血病细胞,发挥其抑制增殖的作用。

三、中药对白血病微环境的调节作用白血病细胞的生长和存活受到其周围微环境的调节。

中药作为一种调节剂,可以通过调整白血病微环境来发挥抗白血病作用。

研究发现,中药可以调节白血病细胞和骨髓间充质干细胞的相互作用,抑制白血病细胞的增殖和侵袭。

另外,中药还可以通过调节免疫系统、抗炎和抗氧化等多种机制来改善白血病患者的微环境,提高免疫力和减少并发症。

四、中药与化疗的联合应用中药作为一种辅助治疗方法,可以与传统化疗药物相结合,发挥协同作用。

研究发现,中药可以增强传统化疗药物的抗肿瘤活性,降低药物对正常组织的毒副作用。

此外,中药还可以减少化疗药物对于白血病细胞的耐药性,提高治疗效果。

五、中药在临床白血病治疗中的应用中药在临床白血病治疗中已经取得了一定的进展。

例如,通过临床研究发现,人参、人工牛黄等中药可以显著提高白血病患者的生存周期和生活质量。

中医药对血液疾病的治疗研究近年来,中医药在治疗血液疾病方面受到了越来越多的关注。

血液疾病包括贫血、白血病、淋巴瘤等多种类型,对患者的生活和健康造成了极大的影响。

本文将探讨中医药在血液疾病治疗方面的研究进展,并总结相关治疗方法。

一、中医药治疗贫血贫血是最常见的血液疾病之一,患者常常表现出乏力、疲劳和头晕等症状。

中医药在贫血治疗中有着独特的优势。

根据中医理论,贫血主要与气血不足有关,因此中医药治疗贫血侧重于通过调理气血平衡来改善患者症状。

中医药对贫血的治疗方法主要包括草药治疗和针灸疗法。

在草药治疗中,一些常用的中药如黄芪、当归和党参等常被用于补益气血。

这些中药具有补气养血、促进造血功能的作用,可以有效地改善贫血患者的症状。

针灸疗法在贫血治疗中也有广泛应用。

针灸作为一种传统的中医疗法,可以通过刺激特定的穴位来调整气血的流动,起到促进气血循环、增强机体功能的作用。

通过与草药治疗相结合,针灸疗法对贫血有较好的治疗效果。

二、中医药治疗白血病白血病是一种恶性血液肿瘤,由于其侵袭性强,治疗难度较大。

然而,中医药在白血病治疗中显示出了一些独特的优势。

中医药认为白血病的形成与体内的瘀血有关,因此治疗白血病的重点在于疏通经络、活血化瘀。

针对白血病的中医药治疗方法可以通过中药汤剂来实施。

一些具有活血化瘀作用的中药如桃仁、红花和三七等经常被用于白血病的治疗。

这些中药可以促进血液循环,改善机体内部的环境,从而对白血病的治疗起到积极的作用。

此外,针灸疗法也是治疗白血病的重要手段之一。

通过针刺特定的穴位,针灸能够刺激机体的免疫反应,增强机体的免疫功能,从而提高白血病患者的治疗效果。

三、中医药治疗淋巴瘤淋巴瘤是一种常见的恶性肿瘤,发病率逐年增加。

中医药在淋巴瘤治疗中具有独特的治疗优势。

中医药认为淋巴瘤的发生与体内湿热有关,因此治疗淋巴瘤的重点在于清热解毒、活血化瘀。

在中医药治疗淋巴瘤时,常用的方法包括中药汤剂和膏方的应用。

一些具有清热解毒作用的中药如金银花、连翘和黄芩等常被用于淋巴瘤的治疗。

中医药防治化疗后骨髓抑制研究进展1. 中医药防治化疗后骨髓抑制的研究现状随着现代医学的发展,化疗在治疗恶性肿瘤方面取得了显著的成果,但同时也伴随着一系列严重的副作用,如骨髓抑制。

骨髓抑制可能导致白细胞减少、血小板减少和贫血等并发症,严重时甚至危及患者生命。

研究中医药防治化疗后骨髓抑制具有重要的临床意义。

中医药在防治化疗后骨髓抑制方面取得了一定的研究进展,中医药通过调节机体内部环境,增强机体抗病能力,从而达到减轻化疗后骨髓抑制的目的。

中医药通过改善局部微循环、促进造血干细胞增殖分化等途径,有助于恢复骨髓功能,提高化疗后骨髓抑制的治疗效果。

已有一些研究表明,中医药在防治化疗后骨髓抑制方面具有一定的疗效。

一些中药复方在降低化疗后白细胞减少、血小板减少等方面表现出良好的药效。

一些中药提取物也被证实具有调节造血功能的作用,如黄芪多糖、丹参酮等。

目前中医药防治化疗后骨髓抑制的研究尚存在一些不足,中医药防治化疗后骨髓抑制的机制尚未完全明确,需要进一步深入研究。

中医药防治化疗后骨髓抑制的临床研究较少,缺乏大样本、高质量的临床试验数据支持。

中医药防治化疗后骨髓抑制的药物研究仍处于起步阶段,亟需加强新药的开发和推广。

中医药防治化疗后骨髓抑制的研究取得了一定的进展,但仍需进一步加强基础研究和临床研究,以期为临床提供更多有效的治疗手段。

1.1 化疗后骨髓抑制的发病机制化疗药物在杀灭癌细胞的同时,也对正常细胞产生了一定的影响。

骨髓是造血系统的主要器官,负责生成各种血细胞,包括红细胞、白细胞和血小板。

化疗药物通过不同的作用机制,导致骨髓功能受损,从而引发骨髓抑制。

直接毒性作用:化疗药物中的某些成分可以直接对造血干细胞产生毒性作用,抑制其增殖和分化能力,进而导致骨髓功能的下降。

免疫抑制作用:化疗药物可以影响机体的免疫系统,降低对造血干细胞的保护作用,使之更容易受到其他有害物质的侵害。

微环境损伤:化疗药物可能导致骨髓内的微环境发生改变,影响造血干细胞的生长和分化。

白血病中医治疗与研究1临床研究自血病是造血系统的一种恶性肿痛瘤。

是儿童和青少年中发病率最高的恶性肿瘤,其病因和发病机理尚未明确。

早期自觉症状不很明显,往往因其他疾病就诊时偶然的机会发现白细胞增多或减少,有幼稚白细胞出现,肝脾淋巴给牌大,贫血、出血、消瘦、胸骨或关节疼捕。

相当于祖国医学的血虑、血劳、积聚、痕瘿瘤等范畴。

1.1病因病机,由于机体正气不足,易伤毒邪侵袭,由表人里,正虚邪盛,伤及营阴,累及于肾,骨髓受损,生血不足,发生血虚。

阴精受损,内热熏蒸:下溢而见便血、尿血、妇女则崩漏不止:若溢于肌肤粘膜可见紫癜。

由于正虚感受外邪或阴伤血败,营血热炽,可见高热持久不退。

病程稍久,气血更亏,气滞血瘀,脉络阻塞,,结于胁下,形成症块。

在疾病过程中,若毒邪由盛而衰,正气渐复,可得以缓解:毒邪未尽,则经常反复:邪衰正虚,可导致气阴两亏。

综上所述,病因病理比较复杂,多以虚为主,因虚致病,但亦有因病致虚的病机演变,所以有虚有实,是本虚标实,以虚为主。

1.2辨证分型和治疗1.2. 1热毒炽盛:证见壮热烦躁,出血(齿衄、鼻衄、皮肤瘀斑等),并有头痛、唇焦,舌质红绛苔黄燥,脉数。

治则:清热解毒,凉血止血。

方用犀角地黄汤加减:犀角1g(磨冲)无可用水牛角代(5g),丹皮10g, 赤芍20g,生地15g,玄参l0g, 紫草、大青叶、白花蛇舌草各30g,青黛15g,半枝莲30g,如见高热、神昏可加至血丹或至宝丹。

1. 2.2瘀血瘀阻:证见肋下症块,按之坚硬,时有胀痛,形体消瘦,面色不华,舌质红,脉细数,或有神疲乏力,舌质淡,形胖,齿印,脉细。

治则:活血化瘀,化痰软坚。

方用隔下逐瘀汤加减:当归、桃仁、红花、五灵脂各10g,乌药6g,青黛、芦荟各10g,胆星5g.1.2.3 脾肾阳虚:证见畏寒,肢冷,气短懒言,身体倦怠,大便溏泻或见浮肿,甚则腹满肢胀,舌质淡,苔白润,脉细弱。

治则温补脾肾。

方用真武汤和右归丸加减:附子10g,茯苓15g,白术10g, 干姜5g,白芍10g, 山药、杜仲各15g,甘草3g。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。