2017年白血病研究进展

- 格式:docx

- 大小:11.01 KB

- 文档页数:5

白血病的研究与治疗进展白血病,是一种常见的恶性肿瘤,其病发率在全球范围内具有较高的水平。

近年来,随着医疗技术的不断发展,针对白血病的研究和治疗也日益成熟,为患者带来了新的希望。

一、白血病的定义和分类白血病,是一种以异常增生和发育的白细胞为特征的恶性肿瘤性疾病,是由骨髓或淋巴组织中的恶性克隆细胞引起的。

根据其细胞学和分子遗传特点,白血病可分为急性白血病和慢性白血病两类。

其中,急性白血病病程较短,病变发展迅速,细胞分化异常;慢性白血病可在多年内缓慢发展,病变主要表现为细胞发育不成熟和增殖过程异常。

二、白血病的病因与发病机制目前,白血病的具体病因还不十分明确,但已确认与多种因素有关,比如环境、遗传、细胞遗传学和分子遗传学等因素。

其中,白血病的起病与染色体异常密切相关,而这些异常又往往与化学致癌剂、放射能、病毒感染等危险因素有关。

白血病的发病机制也比较复杂,受到多种因素的调节作用。

一般来说,白血病的发生是由于细胞遗传物质发生突变或改变,导致正常细胞增殖和分化异常,产生恶性克隆细胞,随后出现病变。

三、白血病的研究进展近年来,白血病的研究取得了许多重大突破。

其中,最为显著的是对该病致病机制和分子遗传力学的探索,以及白血病预防、治疗和转化研究的进展。

1、致病机制研究的进展白血病的致病机制是白血病研究的重点内容之一。

近年来,研究人员通过大量的实验和观察,已经发现了许多与白血病发生和发展有关的信号通路和分子遗传机制。

例如,白血病的发病进程中,免疫调节的兼职因子激活和基因变异在其中起到了至关重要的作用。

另外,在新的免疫学和细胞生物学研究成果的指导下,人们也开发出了针对白血病的新药物和治疗方案,其中一些药物可以有效地抑制白血病细胞的增殖,从而延长患者的生命。

2、预防、治疗和转化性研究的进展白血病预防、治疗和转化性研究也是研究人员关注的热点之一。

近年来,随着对白血病发病机制的深入了解,预防和治疗手段也得到了升级。

除了传统的化疗和放疗以外,现代医学还通常采用分子靶向新药、免疫治疗、基因治疗和细胞治疗等疗法。

《中国组织工程研究》 Chinese Journal of Tissue Engineering Research77·研究原著·钟艳平,女,1992年生,广东省梅州市人,汉族,2015年南方医科大学毕业,初级检验技师,主要从事人白细胞抗原组织配型高分辨确认工作。

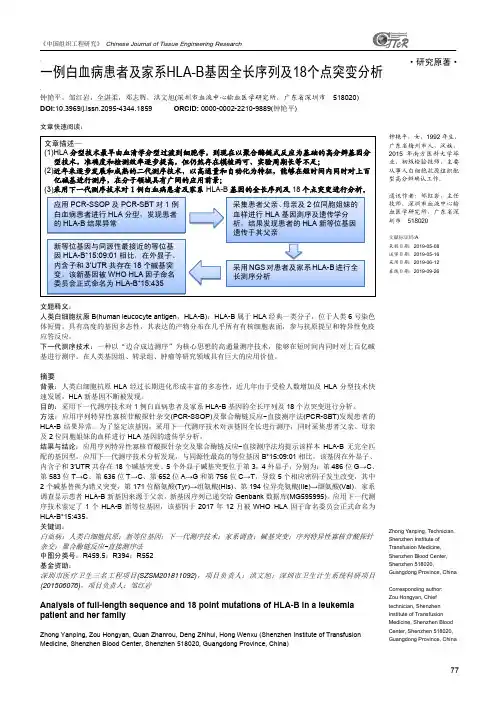

通讯作者:邹红岩,主任技师,深圳市血液中心输血医学研究所,广东省深圳市 518020文献标识码:A来稿日期:2019-05-08 送审日期:2019-05-16 采用日期:2019-06-12 在线日期:2019-09-26Zhong Yanping, Technician, Shenzhen Institute of Transfusion Medicine, Shenzhen Blood Center, Shenzhen 518020,Guangdong Province, ChinaCorresponding author: Zou Hongyan, Chief technician, Shenzhen Institute of Transfusion Medicine, Shenzhen Blood Center, Shenzhen 518020, Guangdong Province, China一例白血病患者及家系HLA-B 基因全长序列及18个点突变分析钟艳平,邹红岩,全湛柔,邓志辉,洪文旭(深圳市血液中心输血医学研究所,广东省深圳市 518020) DOI:10.3969/j.issn.2095-4344.1859 ORCID: 0000-0002-2210-9889(钟艳平)文章快速阅读:文题释义:人类白细胞抗原B(human leucocyte antigen ,HLA-B):HLA-B 属于HLA 经典一类分子,位于人类6号染色体短臂,具有高度的基因多态性,其表达的产物分布在几乎所有有核细胞表面,参与抗原提呈和特异性免疫应答反应。

CALM-AF10与急性白血病关系的研究进展曹文斋;易海;余茜【摘要】CALM-AF10所致的急性白血病罕见,且预后极差.CALM编码蛋白是介导细胞内吞作用的接合蛋白,参与细胞内吞和核内蛋白作用.AF10编码蛋白的功能可能是转录因子,可与MLL、CALM等多种基因融合.CALM-AF10导致的白血病临床表现为肝脾大、纵隔肿瘤、中枢神经系统白血病等,对常规化疗药物不敏感或早期复发,预后不良.本文就CALM、AF10的结构和功能,CALM-AF10导致白血病发生的特点及可能的机制进行综述.【期刊名称】《山东医药》【年(卷),期】2017(057)005【总页数】3页(P104-106)【关键词】白血病;CALM-AF10融合基因;发病机制【作者】曹文斋;易海;余茜【作者单位】成都中医药大学临床医学院,成都 610041;自贡市第一人民医院;中国人民解放军成都军区总医院;四川省人民医院【正文语种】中文【中图分类】R733.71难治性白血病是临床治疗中亟待解决的难题,通常需异基因造血干细胞移植才可治愈。

但异基因造血干细胞移植供者来源有限、并发症高,限制了其临床应用。

随着对难治性白血病发病机制的深入研究,靶向治疗为其指明新的方向。

CALM-AF10融合基因是由人第10、11号染色体易位所致,CALM-AF10融合蛋白在难治性白血病患者骨髓中偶有发现。

但CALM-AF10融合蛋白在人造血细胞中致白血病发生的确切机制仍不清楚,CALM-AF10未列入常规融合基因检测项目,国内外研究对其认识不足。

本文对CALM-AF10导致急性白血病发生的特点及其机制作一综述,为急性白血病的个体化治疗提供依据。

CALM也称为PICALM基因,位于染色体11q23,其编码蛋白是介导细胞内吞作用的接合蛋白,定位于胞质,通过出核基序能与胞膜上的网格蛋白结合。

CALM和神经元特异性单体网格蛋白组合蛋白AP180同源,且其同源序列已经在猫、鼠、牛等生物中鉴定出来[1]。

白血病的基因治疗研究进展白血病,作为一种常见的血液系统恶性肿瘤,一直以来都是临床治疗的重点和难点之一。

传统的白血病治疗方式,如化疗和造血干细胞移植,虽然在一定程度上改善了患者的生存率,但仍然面临着许多限制和挑战。

近年来,基因治疗作为一种新的治疗策略,逐渐引起了人们的关注。

本文将介绍白血病基因治疗的研究进展。

一、基因治疗的原理基因治疗是一种利用基因工程技术对人体进行治疗的方法。

其基本原理是通过将正常的基因导入到有缺陷或异常的细胞中,修复或替代不正常的基因,并最终达到治疗疾病的效果。

在白血病的基因治疗中,常用的策略包括基因修复、基因靶向治疗和免疫基因治疗。

基因修复是指通过修复有缺陷的基因,使其恢复正常的功能。

目前,针对白血病的基因修复主要采用的是CRISPR-Cas9技术。

该技术利用了一种细菌天然存在的防御机制,可以精确地剪切和编辑DNA序列,进而实现对基因的修复。

通过CRISPR-Cas9技术,研究人员已经成功地修复了一些与白血病相关的基因缺陷,为白血病的治疗提供了新的思路和方法。

基因靶向治疗是指通过针对特定的基因或蛋白质靶点,来达到抑制肿瘤生长和扩散的目的。

在白血病中,常用的靶向治疗方法是使用小分子靶向药物或单克隆抗体。

这些药物可以选择性地抑制特定的癌细胞生长和扩散,而对正常细胞的毒性较小。

目前,一些靶向药物已经成功地应用于白血病的治疗,并取得了良好的疗效。

免疫基因治疗是指利用人体自身的免疫系统来攻击和清除癌细胞。

其中,最为重要的方法是采用CAR-T细胞治疗。

CAR-T细胞治疗是一种利用患者体内自身的T细胞,通过基因工程技术对其进行修饰,使其具备识别和攻击癌细胞的能力。

经过体外培养和扩增后,修饰后的CAR-T细胞重新注入患者体内,发挥抗肿瘤效应。

临床研究表明,CAR-T细胞治疗对于某些难治性白血病有着显著的疗效,为白血病患者带来了新的希望。

二、白血病基因治疗的研究进展目前,白血病基因治疗领域的研究进展非常迅速。

急性淋巴细胞白血病TPMT基因多态性的研究张世恒;韩怡波;杨月明;刘伶【摘要】目的分析急性淋巴细胞白血病TPMT基因多态性与6-MP不良反应的相关性.方法收取急性淋巴细胞白血病患儿48例作为研究对象,对其TPMT基因型及6-MP不良反应进行分析.结果 48例患儿中31.25%按照常规6-MP使用剂量完成维持治疗,68.75%患儿出现不耐受后调整为低剂量完成维持治疗.常规剂量组重度不良反应发生率高于低剂量组,但差异无统计学意义(P>0.05).6-MP所致骨髓抑制及肝功能损害发生率分别为93.75%及83.33%.仅有1例患儿发生杂合型TPMT×3C点突变,突变发生率为2.08%,该患儿同时发生4级骨髓抑制及4级肝功能损害.结论TPMT×3C基因突变可能与6-MP所致重度不良反应有关,但6-MP所致重度不良反应可能是多种因素共同作用的结果.%Objective To analyze the relationship between TPMT polumorphism with 6-MP adverse reaction of children with acute lymphoblastic leukemia (ALL).Methods 48 children with ALL were selected.TPMT polumorphism and adverse reaction of 6-MP were observed and their relationship was analyzed.Results 31.25% of 48 children were completed maintenance treatment using normal dose of 6-MP,68.75%of 48 children were completed maintenance treatment using lowdose.Severe adverse reaction rate of normal dose group was higher than low dose group,but they had no statistically significance (P >0.05).Myelosuppression rate and liver damage rate were 93.75% and 83.33%respectively.There was only 1 case of hybrid TPMT × 3C point mutation,the mutation rate was 2.08%.Grade 4 myelosuppression and liver damage were occurred on this mutation case.Conclusion TPMT x 3C mutation mayhave relations with severe adverse reaction of 6-MP.But the adverse reactions may be caused by multiple effect factors.【期刊名称】《实用癌症杂志》【年(卷),期】2017(032)004【总页数】3页(P539-541)【关键词】急性淋巴细胞白血病;TPMT;6-MP;不良反应【作者】张世恒;韩怡波;杨月明;刘伶【作者单位】116000 大连市妇女儿童医疗中心;116000 大连市妇女儿童医疗中心;116000 大连市妇女儿童医疗中心;116000 大连市妇女儿童医疗中心【正文语种】中文【中图分类】R733.71急性淋巴细胞白血病(ALL)是1种起源于B淋巴细胞系或T淋巴细胞系的骨髓内异常增生的恶性肿瘤性疾病,是小儿时期最为常见的白血病类型,占儿童急性白血病发生率的80%左右[1]。

成人复发难治性急性髓系白血病治疗进展马立元【摘要】复发急性髓系白血病(AML)患者的预后差,约半数以上复发患者存在耐药难治,其治疗面临着诸多挑战和难题.对于复发后获得再次完全缓解的患者,异基因造血干细胞移植(allo-HSCT)是最有效的治疗方式之一,但移植相关死亡率(TRM)和复发率(CIR)均很高,从而部分抵消了移植带来的益处.因此,allo-HSCT对于部分患者并不适合,亟待寻找新的治疗手段.近几年,随着我们对AML发病机制认识的加深.新药物新疗法层出不穷,极大改善了复发难治性AML的预后.多个小分子靶向药物和免疫疗法目前正处于临床试验阶段,初步试验结果鼓舞人心.虽然新疗法治疗相关副作用越来越少,疗效越来越好,但allo-HSCT是治愈复发难治性AML的唯一途径.【期刊名称】《医学与哲学》【年(卷),期】2018(039)016【总页数】5页(P20-24)【关键词】复发难治;急性髓细胞白血病;造血干细胞移植【作者】马立元【作者单位】上海交通大学医学院附属新华医院血液内科上海 200025【正文语种】中文【中图分类】R733.711 引言虽然,随着现代医学的不断发展,各种治疗手段层出不穷,极大地改善了急性髓系白血病(acute myeloid leakemia,AML)患者的预后,但复发难治性AML始终是血液科医生面对的巨大难题。

因此,针对复发难治AML的治疗仍然需要进一步探索。

为复发/难治性AML患者制定治疗策略时,应仔细评估患者相关因素(年龄,体能状况,各脏器功能,合并症)。

疾病相关因素(复发后重新MICM分型,细胞遗传学和分子学异常,既往治疗史,既往有无异基因造血干细胞移植史,复发时间等)[1]。

治疗前首先要明确属于异基因造血干细胞移植(allo-HSCT)前复发还是移植后复发。

一般而言,在allo-HSCT之前复发患者治疗的目标是通过挽救性治疗使其达到完全缓解(CR),合适的CR患者接受allo-HSCT力求治愈。

T-细胞幼淋巴细胞白血病治疗的研究进展杜云云【摘要】幼淋巴细胞白血病(prolymphocytic leukemia,PLL)是一种罕见但恶性程度极高的成熟淋巴肿瘤,其中T-细胞幼淋巴细胞白血病(T-cell prolymphocytic leukemia,T-PLL)这种亚型被认为难以治愈,临床治疗目的主要是提高治疗有效率和延长缓解期.随着对白血病发生发展机制研究的不断深入,目前T-PLL的治疗手段取得了较大的进步,其中表观遗传学的干预治疗为治愈T-PLL提供了新的研究方向,本文就T-PLL的治疗研究进展进行综述.%Prolymphocytic leukemia is a rare disease with typical characteristics, including aggressive progression and high mortality rate, and T-cell prolymphocytic leukemia (T-PLL) is regarded as an intractable subtype. Current therapeutic approaches mainly aim to improve their efficacy and remission against this disease. This paper presents a review about the research progress on T-PLL therapies. With remarkable research progress on leukemia pathogenesis, therapies for T-PLL have been greatly enhanced. Among treatment strategies, epigenetic therapy shows potential for clinical applications.【期刊名称】《中国肿瘤临床》【年(卷),期】2017(044)021【总页数】4页(P1108-1111)【关键词】T-细胞幼淋巴细胞白血病;表观遗传学;治疗;阿仑单抗;干细胞移植【作者】杜云云【作者单位】云南省第一人民医院血液科昆明市650000【正文语种】中文幼淋巴细胞白血病(prolymphocytic leukemia,PLL)是一种罕见但恶性程度极高的成熟淋巴肿瘤,约占淋巴细胞白血病的2%[1]。

38中国乡村医药急性淋巴细胞白血病缓解后发生非霍奇金淋巴瘤1例刘 慧 黄 强1 病历摘要患者,男性,53岁,因“右侧胸痛半月余”于2017年6月来我院治疗。

1996年7月,患者无明显诱因下出现双下肢膝关节疼痛于浙江省人民医院住院治疗,骨髓穿刺示骨髓增生极度活跃,原幼淋巴细胞占90%;细胞化学染色:原幼稚细胞过氧化物酶染色阴性;过碘酸雪夫染色87%阳性。

诊断为急性淋巴细胞白血病(ALL),化疗后骨髓持续缓解状态,于1998年10月结束化疗。

2007年12月,患者双颈部可触及数枚黄豆大小、质中、活动度良好、无触痛的淋巴结,双侧腹股沟可触及8.0cm×4.0cm、3.0cm×6.0cm大小的固定、质中、无触痛淋巴结,右侧腹股沟淋巴结较大,胸骨无压痛,肝脾肋下未及。

骨髓涂片检查提示ALL-CR,骨髓活检提示骨髓造血细胞轻度增生,三系比例正常,粒系以中晚幼细胞为主,红系以中晚幼细胞多见,巨核细胞2~3个/HPF,网状纤维染色示网状纤维(+),提示骨髓组织轻度增生。

染色体检查正常。

左侧腹股沟淋巴结病理活检:非霍奇金淋巴瘤(NHL),滤泡性淋巴瘤,部分为弥漫性。

免疫组化:CD 20(++),CD 79α(++),CD 10(++),Bcl-2(+),CD 3(±),髓过氧化物酶(MPO)(-),CD 99(+),CD 5(+),细胞周期蛋白D1(CyclinD1)(-),CD 15(-),CD 30(-),B细胞淋巴瘤-6基因(Bcl-6)(±)。

病毒检测:EB病毒-IgM(+),巨细胞病毒(CMV)IgG(-),乙肝表面抗体(HbsAb)(+)。

乳酸脱氢酶182U /L。

诊断:NHL,滤泡性淋巴瘤,部分弥漫性,ⅢA期;ALL-CR 9年。

予环磷酰胺+多柔比星+长春新碱+泼尼松、依托泊苷+环磷酰胺+多柔比星+长春新碱+泼尼松方案化疗共6个疗程,第5个疗程结束后行腹股沟局部放疗(共25Gy),双侧腹股沟、腋下、颈部等肿大的淋巴结完全消失,于2008年9月17日停止化疗出院。

地西他滨在难治或复发急性白血病中应用的研究进展地西他滨是一种新型的抗肿瘤药物,作用机制为干扰DNA合成和修复过程,具有良好的抗癌活性,特别适用于治疗难治或复发急性白血病。

本文将对地西他滨在难治或复发急性白血病中的应用进行详细的研究进展介绍。

一、地西他滨的药理学特点地西他滨是一种类似于脱氧阿糖胞苷的细胞毒性药物,通过代谢生成5-氟脱氧尿苷酸(FdUMP)干扰脱氧尿嘧啶酸(dUMP)与脱氧尿嘧啶酸还原酶(DHFR)的结合,从而抑制DNA 的合成和修复,诱导细胞凋亡和细胞周期停滞,达到抗肿瘤的作用。

地西他滨不同于其他化学治疗药物,它可逆转癌细胞的耐药性,对于多药耐药急性白血病的治疗也表现出了很高的效果。

1. 安全性分析2015年,H.Oba等对521例复发或难治的急性白血病患者进行2期试验,其中244例接受了地西他滨的治疗。

结果显示,在治疗过程中出现的不良反应主要集中在恶心、呕吐、腹泻等胃肠不适症状和血液学异常等方面,而且绝大多数不良反应均为轻微和可控的,治疗效果也非常显著,使得地西他滨成为治疗难治或复发急性白血病的重要选择之一。

2. 治疗效果2017年,H.Q.Fei等对50例失效的急性髓系/淋巴系白血病患者进行实验研究,所有患者均接受了地西他滨治疗。

结果显示,其中43例患者的骨髓恢复了正常,8例患者实现了部分缓解,总有效率为90%。

同时,地西他滨的治疗也能够有效地延长患者的生存期,由此可见,地西他滨在治疗难治或复发急性白血病中具有显著的治疗效果。

3. 作为维持治疗药物的应用2018年,S.Gao等对93例复发急性白血病患者进行了回顾性研究,其中部分患者接受了地西他滨维持治疗。

结果发现,接受地西他滨维持治疗的患者的无进展生存期和总生存期均比仅接受化疗或其他治疗方法的患者要长。

同时,地西他滨的方案应用也没有增加患者肝肾等器官的毒性反应,治疗安全性得到了很好的保证。

三、研究结论。

白血病和造血干细胞的研究进展和治疗策略的探究近些年来,白血病的诊断和治疗水平不断提高,离不开造血干细胞的研究进展和治疗策略的不断探索和完善。

造血干细胞是指一类能够自我更新和分化为不同的血细胞的细胞。

在成体组织中,造血干细胞数量相对较少,通常存在于骨髓、脐带血、外周血等组织中,而且对环境和生长因素的要求极高。

由于其独特的特性和巨大的潜力,造血干细胞被广泛应用于各种血液疾病的治疗中,尤其是白血病的治疗中。

白血病(Leukemia)是一种造血系统恶性克隆性疾病,由于骨髓干细胞失去调节随意分化、克隆扩增和丧失分化成熟能力,导致大量异常细胞充斥于血液和骨髓中,从而导致血液功能障碍。

目前,白血病的发病原因还不完全清楚,而它的早期症状也和许多其他疾病的症状相似,例如乏力、发热、贫血等,这使得白血病的早期诊断变得十分困难。

近年来,随着医学技术的不断提高,越来越多的人能够在白血病早期及时发现和诊断,从而给予更加有效的治疗。

目前,白血病的治疗包括化疗、放疗、造血干细胞移植等多种方式,并且这些治疗方式都在不断更新和改进。

化疗是目前最常用的白血病治疗方法之一。

它通过使用化学药物干扰白血病细胞的DNA复制、RNA转录和细胞分裂,从而抑制和消灭恶性白血病细胞。

化疗可以通过口服、静脉注射等多种方式进行。

但是,化疗同时也会破坏正常细胞,导致一系列的副作用,例如恶心、呕吐、脱发、口腔炎等。

另一种常用的白血病治疗方法是放疗,它利用高能量射线杀死恶性白血病细胞。

放疗通常使用X射线或伽马射线等灭活射线进行,可以通过外照射或内照射的方式进行。

放疗具有优良的治疗效果,但是也会对正常细胞造成损害,从而导致一系列的副作用,例如放射性皮炎、口腔干燥、食管炎等。

与化疗和放疗不同,造血干细胞移植无需使用化学药物或射线,而是通过将捐献者的健康干细胞移植到患者体内,使其能够重新恢复正常的造血功能。

造血干细胞移植是一种高复杂度的治疗方式,通常需要使用大量的干细胞、免疫抑制剂等,在医疗技术和医疗设备方面的要求也十分高。

组蛋白去甲基化酶在急性髓系白血病的研究进展宋磊;徐鑫;赵瑶;胡振波【期刊名称】《华中科技大学学报(医学版)》【年(卷),期】2017(046)004【总页数】4页(P494-497)【关键词】表观遗传学;组蛋白去甲基化酶;急性髓系白血病【作者】宋磊;徐鑫;赵瑶;胡振波【作者单位】潍坊医学院临床医学院 ,潍坊 261043;潍坊医学院附属医院干细胞与再生医学实验室,潍坊 261043;潍坊医学院附属医院干细胞与再生医学实验室,潍坊 261043;潍坊医学院附属医院干细胞与再生医学实验室,潍坊 261043【正文语种】中文【中图分类】R733.712急性髓系白血病(acute myeloid leukemia,AML)是发生于血液系统造血干/祖细胞的恶性增殖性疾病,主要由于遗传变化使髓细胞分化成熟障碍和凋亡受阻,导致其在骨髓中恶性增殖和积聚,从而影响正常的造血功能[1-2]。

目前的治疗方法主要是诱导分化的化学疗法,但却面临复发与耐药等问题。

组蛋白的甲基化修饰是表观遗传学的调控机制之一,通过激活和抑制基因的转录而参与细胞的增殖、凋亡等。

近年来研究发现,组蛋白的甲基化修饰在癌基因的激活和抑癌基因功能的缺失方面有着重要的作用。

本文就组蛋白去甲基化酶的研究背景、组蛋白去甲基化酶与急性髓系白血病的研究进展进行简要阐述,并对组蛋白去甲基化酶的潜能进行了展望。

表观遗传学是研究基因组功能及基因表达调控的关键领域之一,其特点是在不涉及DNA序列变化的情况下基因组修饰的改变,这些修饰的改变不仅可以影响个体的发育,还可造成代谢的紊乱及肿瘤的发生,并且这种改变会遗传给后代。

因此表观遗传修饰的研究对疾病的发生、诊断和治疗有着重要的意义[3-5]。

表观遗传修饰主要包括DNA甲基化、组蛋白的共价修饰和核小体的重塑和复位。

其中,组蛋白的共价修饰是近些年来研究的热点,其氨基末端结构域的翻译后修饰包括:磷酸化(phosphorylation),甲基化(methylation),泛素化(ubiquitination),乙酰化(acetylation)等[6]。

儿童急性早幼粒细胞白血病的治疗进展儿童急性早幼粒细胞白血病(AML)是一种白血病亚型,其特点是在骨髓中存在大量五类细胞系发育不良的幼稚髓系细胞,其中早幼粒细胞是最为突出的。

治疗这种疾病的主要手段是化疗和造血干细胞移植,但是由于AML的恶性程度和对治疗的抵抗性,治愈率仍然较低。

在过去几年,随着技术的进步和实验研究的深入,新的治疗方法正在不断出现。

基因突变指向个性化治疗AML患者中存在多种基因突变,其中核心染色体变异往往与白血病的发生和进展有直接关系。

这些基因突变的多样性使得针对AML的治疗方法难以统一,需要个性化治疗。

如今的治疗模式已经从单一化疗向增强化疗和靶向治疗转变。

在2017年美国血液学会年会上,研究者报告了针对一种叫做IDH1突变的蛋白的靶向药物IVAG(AG-120)的临床研究,这种药物可以有效治疗某些AML患者,并且副作用较小。

另外,有研究表明,针对P53突变的靶向治疗可能成为一种新的可行治疗方案。

这些靶向药物的出现为AML的治疗带来了新的机遇。

CAR-T细胞疗法的进展CAR-T(Chimeric Antigen Receptor T cell)细胞疗法是近年来白血病治疗的热门话题。

它通过将人体自身的T细胞改造成携带特定受体的细胞,完成对肿瘤细胞的识别和攻击。

近期,在临床试验中,CAR-T细胞疗法已经被证实对治疗B细胞性白血病的有效性。

而针对AML的CAR-T细胞疗法的研究也在进展中。

研究者证明通过针对CD33抗原的CAR-T 细胞,可以有效杀灭AML细胞,并且这种治疗方式比传统化疗方式更为有效。

因此,针对AML的CAR-T细胞疗法被认为是一种非常有前途的治疗方案。

免疫疗法治疗AML免疫疗法是一种新型的治疗方法,它利用人体的免疫系统来攻击癌细胞。

针对AML的免疫疗法主要包括免疫细胞治疗和免疫调节剂治疗。

免疫细胞治疗包括细胞免疫治疗和抗体治疗,目前代表性的药物有抗CD33抗体疗法、利用人造抗体来激活自然免疫细胞以杀灭肿瘤细胞。

白细胞单采术治疗高白细胞白血病临床研究摘要:目的探究对高白细胞白血病患者行以白细胞单采术治疗的临床效果。

方法择取2012年5月至2017年5月我院收治的42例高白细胞白血病患者进行研究,所选患者均接受白细胞单采术治疗,对比分析术前与术后所选患者外周血计数变化,并探究其临床效果与不良反应情况。

结果相比于治疗前,术后患者的血小板计数与白细胞计数均明显下降(P<0.05);所选患者的临床症状均得到明显改善,临床效果良好;不良反应相对轻微,且经对应治疗后得到缓解。

结论对高白细胞白血病患者行以白细胞单采术治疗可取得良好效果,可以使患者临床症状得到明显缓解,具有显著临床价值。

关键词:白细胞单采术;高白细胞白血病;临床效果高白细胞白血病属于危重疾病之一,在血液科比较常见,通常是指外周血白细胞计数超过100*109/L,通常会出现颅内出血、脑梗死、肿瘤细胞溶解等多种并发症[1]。

针对高白细胞白血病,直接化疗并未取得良好效果,病情缓解率相对较低,容易引起早期死亡[2]。

本文择取2012年5月至2017年5月我院收治的42例高白细胞白血病患者进行研究,探究对其行以白细胞单采术治疗的临床效果,现作如下报道。

1资料与方法1.1一般资料择取2012年5月至2017年5月我院收治的42例高白细胞白血病患者进行研究,所选患者均与疾病诊断标准相符合,其中22例为男性,20例为女性,年龄介于23-62岁,平均年龄为(38.5±3.3)岁,疾病类型:10例为急性淋巴细胞白血病、25例为慢性粒细胞性白血病、2例为急性非淋巴性白血病、5例为慢性淋巴细胞性白血病。

1.2治疗方法所选患者均接受白细胞单采术治疗,手术仪器为连续流动血细胞分离机,采用MNC程序进行操作,选择两肘正中静脉,处理循环血量最多为11.5L,最少为7.5L,全血流速每分钟为35-45ml,单采时间每次3.0-3.5小时,以患者病情为依据,行以白细胞单采术1-2次,每次采集血液150-250ml。

白血病的研究进展随着医学科技的不断发展,癌症治疗不再是高难度的难题。

然而,白血病作为一种恶性肿瘤,却对医学界仍然是一个挑战。

所幸,在科学家的努力下,白血病的治疗也取得了一系列的突破。

本文将从免疫治疗、基因治疗、新药研发等方面,介绍白血病的研究进展。

一、免疫治疗的应用免疫治疗是一种有效的治疗白血病的手段。

近年来,CAR-T细胞免疫治疗技术的研究获得了飞速的发展。

CAR-T细胞通过转录入体并表达特定的受体,能够增强患者自身的免疫力,以便更好地攻击白血病细胞。

用CAR-T细胞治疗白血病的成功案例越来越多,许多患者也因此迎来了新的希望。

此外,除了CAR-T细胞外,抗体治疗也是免疫治疗的重要模式。

研究人员利用人工合成技术,制造出具有特异性的单克隆抗体,从而攻击和击杀白血病细胞。

而利用抗体治疗的优势在于能够针对白血病细胞表面的各种受体和分子,让治疗方式变得更加精确、高效。

二、基因治疗的突破基因治疗是近年来备受关注的一种治疗模式。

在白血病的治疗中,基因治疗常常与免疫治疗和化学治疗协同使用。

例如,利用CRISPR-Cas9等基因编辑方法,将一种新型CAR基因置入到T细胞中,并注射给白血病患者,这种治疗方式相较之前的CAR-T细胞,能够更好地减轻多种副作用。

此外,目前科学家们正在探索基于基因编辑的“基因切除疗法”。

在中白血病的治疗中,科学家利用CRISPR-Cas9技术“切除”人体DNA中引起白血病的突变基因,从而彻底清除患者的病情。

三、新药研发取得重大进展除了免疫治疗和基因治疗,新药的研发也是白血病治疗中的一把重要武器。

近年来,许多新型药物的研发取得了重大进展。

例如,一种名为blinatumomab的药物被证明在治疗急性淋巴细胞白血病(ALL)中非常有效。

这种药物是一种单克隆抗体,能够帮助T细胞识别和攻击ALL细胞。

另外,一种名为venetoclax的药物,通过针对细胞色素c使得白血病细胞死亡而受到关注。

Venetoclax已经在美国获得了FDA 批准,用于治疗不良反应原因较高的慢性淋巴细胞性白血病(CLL)。

白血病病因与发病机制的最新研究进展白血病是一种由于骨髓异常造成的血液系统恶性肿瘤。

白血病的发病机制一直以来都是科学家们关注的焦点之一。

随着科技的不断进步,越来越多的研究揭示了白血病病因与发病机制的一些新的突破性发现。

本文将介绍白血病病因与发病机制的最新研究进展。

白血病的病因与发病机制是一个复杂的问题,目前尚未完全明确。

然而,科学家们在近年来的研究中发现,遗传变异和环境因素是白血病发病的重要因素。

遗传因素包括染色体异常、基因突变等。

环境因素则包括化学物质、辐射等暴露。

这些因素可能会对正常的造血细胞产生不良影响,导致白血病的发生。

研究人员发现,白血病的发病与一些关键基因的异常表达密切相关。

例如,一些白血病患者中观察到单个基因的突变,这些基因与细胞增殖、凋亡、分化等关键过程有关。

这些基因的突变可能导致异常的信号传导途径,进而影响造血细胞的正常功能。

此外,研究人员还发现,在一些白血病患者中存在着白血病干细胞(Leukemia Stem Cells, LSCs),这些细胞能够自我更新并引发肿瘤再生。

LSCs具有较高的耐药性和潜在的转移能力,它们不仅逃避了主要治疗手段的杀伤,还能够在治疗后再次复发。

对于LSCs的深入研究将有助于揭示白血病的发病机制,并为治疗提供新的思路和策略。

另外,免疫治疗也成为近年来白血病研究的一大热点。

科学家们发现,通过改变患者免疫系统的状态,可以增强机体抗白血病的能力。

免疫检查点抑制剂、CAR-T细胞疗法等在临床试验中取得了积极的效果,为白血病的治疗带来了新的希望。

此外,一些研究还发现白血病发病与表观遗传学变化密切相关。

表观遗传学是指基因表达的调控机制,而无改变DNA序列。

DNA甲基化、组蛋白修饰等改变可以导致基因的正常功能失调,进而导致白血病的发生。

研究人员通过对表观遗传学的深入研究,有望发现更多与白血病相关的调控机制。

总的来说,白血病病因与发病机制的研究是一个正在不断深入的领域。

2017 年白血病研究进展

导读2017 年已过,白血病诊治领域取得了哪些进展呢?急性淋巴细胞白血病(ALL )治疗进展免疫治疗对复发难治的急性B 淋巴细胞白血病(B-ALL )取得了较好的疗效。

以CD19 为靶点的嵌合抗原受体T(CART )细胞治疗,可获得60%~80% 的完全缓解率。

但治疗后约1/3 至1/2 的患者仍将复发,原因之一是输入体内的CART 细胞不能长久存活,一般存活时间3~6 个。

应用细胞因子或助推疫苗调节T 细胞的生物学行为可延长CART 细胞在体内的存活时间。

复发的另一个原因是免疫逃逸作用使CD19 抗原丢失,引起系列转变。

CD22 是另一个治疗复发难治B-ALL 可利用的靶点。

针对CD22 的CART 细胞治疗,可获得75% 的完全缓解率,包括CD19CART 治疗后抗原丢失的病例。

目前双特异性的CART 细胞治疗将进入临床试验。

自2000 年以后,许多新药已应用于ALL 的临床治疗或已开展临床试验。

如伊马替尼(2001 年)、克拉屈滨(2004 年)、奈拉滨(2005 年)、达沙替尼(2006 年)、脂质体长春新碱

(2012 年)、博纳替尼(2012 年)、blinatumomab (2014 年)。

目前正在进行临床试验的药物包括:MTOR 抑制剂,HDAC 抑制剂,BTK 抑制剂,JAK-STAT 抑制剂、蛋白酶体抑制剂、PD-1 抗体等。

靶向药物联合传统化疗或免疫治疗提高了某些

ALL 亚型如Ph+ALL 、BCR-ABL 样ALL 的疗效。

髓样/淋

巴样白血病基因(MLL )重排的ALL ,基于对其生物学特性的进一步认识,目前正在进行下列临床试验:去甲基化药物

+化疗;DOTIL抑制剂+化疗;FLT3抑制剂+化疗;MEK 抑制剂+化疗;BCL-2 抑制剂+化疗。

对于前B-ALL ,若表达CD20 ,应用利妥昔单抗联合化疗,可提高无事件生存率(EFS)。

对于复发难治的前B-ALL ,目前进入3 期临床试验的药物有:inotuzumab ozogamicin 和blinatumomab。

初步结果显示可以提高完全缓解率(CR)和

总生存期(OS),并可做为异基因造血干细胞移植的桥接治疗。

急性T 淋巴细胞白血病(T-ALL )的治疗效果较差,目前研究显示包含奈拉滨的联合化疗方案治疗初治的T-ALL ,安全性较好,但是否明显提高疗效尚需进一步验证。

针对T-ALL 的临床试验较多,分别靶向不同的信号激活通路。

如靶向

NOTCH (丫分泌酶抑制剂);靶向IL7R-JAK1/3-STAT5 轴(卢索替尼);靶向PI3K/AKT/MTOR 轴(PI3K或MTOR抑制剂);靶向NUP214-ABL1 重排(达沙替尼);靶向BCL-2 (BCL2 抑制剂)。

急性髓系白血病(AML )的诊断和治疗进展1AML 诊断进展随着二代测序技术在AML 诊断中的广泛应用,发现越来越多的分子标志可用于AML 的分类、预后判断及微小残留病

(MRD )的监测。

如表观调节子突变(DNMT3A 、TET2 、

ASXL1 等)和剪切子基因突变(SF3B1、SRSF2 等)是AML 的早期分子事件;然后是白血病基因转化事件(如NPM1 或信号分子突变)。

WHO分类中出现了3个异质性的新类型:①AML伴核染色质突变、RNA剪切子基因突变或两者均有;②AML 伴TP53 突变、非整倍体或两者均有;③ AML伴IDH2R172突变。

而欧洲白血病网(ELN )也将基因突变分为3类:①疾病决定性突变:NPM1、CEBPA、RUNX1 :② 预后和靶向突变:FLT3,包括TKD

(D835 和I836)和ITD ;③ TP53 和ASXL1,与预后不良相关。

并于2017年发布了基于基因异常的AML 危险度分层,见表1 。

表 1 2017 年ELN 基于基因异常的AML 危险度分层

2AML 治疗新策略

近30 年,“3+7”方案是AML 治疗的标准方案。

年轻患者可获得60%~80%的完全缓解率(CR);老年患者可获得40%〜60%的CR。

但治疗后面临威胁生命的并发症,且多数患者终将复发。

临床研究者曾尝试以下方法提高疗效:①增加蒽环类药物剂量;②使用中、大剂量阿糖胞苷;③双诱导;

④ 增加第3 种药物。

这些方法也仅提高了非不良核型患者的疗效。

其他细胞毒药物如嘌呤类似物的疗效并未获肯定,需权衡利弊后使用。

因为AML 是分子和遗传学高度异质性

的疾病,故“ 3+7”方案已不能适应所有患者的治疗要求。

近年

来靶向细胞表面标志、突变基因、细胞信号转导途径及免疫反应的治疗策略不断涌现。

显示出良好的效果。

未来将开启无化疗的治疗时代。

急性早幼粒细胞白血病的治疗已经做出典范,全反式维甲酸联合砷剂的疗效已经超越传统化疗,开启了无化疗的家庭治疗模式。

FLT3 抑制剂已提高了伴FLT3 突变的AML 的疗效;纳米技术包装的脂质体阿糖胞苷(CPX-351 )提高了老年继发AML 的CR 和生存率;来源于喹诺酮类的药物vosaroxin 联合中剂量阿糖胞苷显示出对老年复发难治AML 的良好疗效;CD123 单克隆抗体已应用于缓解后的维持治疗和复发后的挽救治疗;小分子靶向抑制剂如venetoclax( BCL2 抑制剂)、dasanutlin ( MDM2 抑制剂)、selinexor (核输出蛋白抑制剂)均已进入3期临床。

慢性髓系白血病(CML )治疗进展伊马替尼治疗使CML 5 年OS 达到90%, 10年OS达到83%。

二代及三代酪氨酸激酶抑制剂(TKI )的应用可以获得更快和更深层次的缓解。

TKI 的选择不仅仅依据其有效性,也要考虑风险和获益比、危险度分层、年龄和并发症等。

治疗目标的设定要依据如下因素:①维持正常生存的可能性;②减少进展风险;③良好的耐受性;④快速的细胞遗传学和分子学反应;⑤深度分子学缓解乃至最终停药成功的机会;⑥保持生育能力。

尼罗替尼和达沙替尼取得早期分子学反应、主要分子学反应和深度分子学反应的概率高于伊马替尼,但OS 相同。

在初始治疗选择时要考虑血管、心脏、肺及代谢等并发症。

伊马替尼较常发生水

肿和肌痛;尼罗替尼较常发生高血糖、高胆固醇和心血管并发症;达沙替尼较常发生胸腔积液和血小板减少。

对于老年患者一线治疗常推荐伊马替尼,当发生3~4 度中性粒细胞和血小板减少时可中断治疗;当出现肝脏毒性时可考虑减低剂量。

应用TKI 过程中,出现血细胞减少、腹泻、皮疹、肝功能异常时可考虑调整剂量和(或)转换TKI 。

尼罗替尼治疗中出现血管事件时要立即停药。

出现耐药时要检查依从性、药物相互作用、细胞遗传学和BCR-ABL1 突变分析。

一线和二线治疗均失败,且依据突变分析结果其他挽救治疗的有效性也很低时,考虑异基因造血干细胞移植。

长期TKI 治疗后获得深度分子学反应者停药成功的概率是

40%~60% 停用TKI后用a干扰素维持治疗可减少复发率。

TKI 的应用可使绝大部分CML 患者获得主要分子学缓解,但不能清除CML的干细胞,TKI停用后大部分CML会复发。

CML 干细胞利用多种细胞内固有的路径,并与微环境和免疫细胞相互作用来逃避目前治疗的打击。

靶向CML 的干细胞,增加清除率,提高TKI 的停药成功率是目前研究的热点。

多种临床试验正在广泛开展,如靶向过氧化物酶增殖激活激动齐i」(PPAPR)、P53、C-MYC、BCL-2、E Z H2,均可提高各

期CML 的治疗效果。