气溶胶辐射效应

- 格式:ppt

- 大小:4.58 MB

- 文档页数:22

沙尘天气期间气溶胶光学特性变化特征大气气溶胶粒子可以通过散射、吸收太阳辐射和吸收、发射红外辐射直接影响地-气系统辐射能收支,对流层气溶胶通过直接辐射强迫和间接辐射强迫强烈地影响着气候系统。

沙尘天气下,大气中气溶胶含量变化较大,能够显著的影响沙尘区域内的辐射平衡过程,对全球气候和环境有着不可小视的作用。

研究沙尘天气间气溶胶的光学特性变化,对研究气溶胶的辐射影响有重要意义。

本文选取来自兰州大学干旱气候与环境观测站(SACOL)站点Level 2.0的数据,通过对比沙尘天气间与采暖期和非采暖期的晴天、降水后晴天的日变化数据,分析得出沙尘天气间气溶胶的光学特性变化,并初步探索其原因,得出以下结果:(1)采暖期:在沙尘期间,气溶胶光学厚度峰值(676nm)为1.20,Angstrom波长指数峰值为0.13;在晴天期间,Angstrom波长指数峰值为0.34,气溶胶光学厚度峰值(676nm)为0.59;在降水后晴天期间,气溶胶光学厚度峰值(676nm)为0.59,Angstrom波长指数峰值为1.14。

(2)非采暖期:在沙尘天气,气溶胶光学厚度峰值(676nm)为2.95,Angstrom波长指数峰值为0.07;在晴天气溶胶光学厚度峰值(676nm)为0.56,Angstrom波长指数峰值为0.99;在降水后晴天气溶胶光学厚度峰值(676nm)为0.39,Angstrom波长指数峰值为0.67。

(3)沙尘天气间气溶胶以粗粒子散射为主。

关键词:气溶胶;光学特性;气溶胶光学厚度;Angstrom波长指数;单次散射反照率第一章绪论1.1 研究的目的和意义大气气溶胶是指悬浮于大气中粒径小于10μm的微粒。

虽然气溶胶质量仅占整个大气质量的十亿分之一,但其对大气辐射传输和水循环均有重要的【1。

除温室气体外,大气气溶胶是造成地球气候变化最重要的大气成分之影响】【2。

大气气溶胶粒子可以通过散射、吸收太阳辐射和吸收、发射红外辐射一】直接影响地-气系统辐射能收支,从而影响区域乃至全球的气候及生态环境;气【1,溶胶粒子还可作为云的凝结核改变云的光学特性和生命期,间接影响气候】【3。

The Impacts of Atmospheric Aerosols on Weather and ClimateLAI Xin 1,YANG Fu-mo 2,3,4,HE Ke-bin 5(1.Shenzhen National Climate Observatory,Shenzhen 518040,China;2.Chongqing Institute of Green and Intelligent Technology,Chinese Academy of Sciences,Chongqing 400714,China;3.Research Center for Environmental Monitoring and Hazard Prevention of Three Gorges Reservoir,Chongqing 408100,China;4.Center for Excellence in Urban Atmospheric Environment,Institute of Urban Environment,Chinese Academy of Sciences,Xiamen 361021,China;5.School of Environment,Tsinghua University,Beijing 100084,China )Abstract :Atmospheric aerosols have important impacts on weather and climate.Aerosols affect precipitation by changing cloud radiation,cloud cover and life cycle.They change the eco-environment through dry and wet deposition.In addition,aerosols have significant effects on the global climate through scattering and absorbing the solar radiation.Their total radiative forcing is negative,that could offset much of warming caused by greenhouse gases.However,there are some absorption components like black carbon,whose radiative forcing is positive and contributes to global warming.Key Words :atmospheric aerosols;climate;radiative forcing1引言早在一个世纪之前,科学家预言大气化学成分的改变,尤其是人类活动排放的二氧化碳(CO 2)浓度的增加会改变地球的热平衡而导致大气变暖。

!"!"年#第$%卷#第$期!,%"!,%(#"##$!%%&'())*+,-./01-234+/15引用格式!史湘军"刘娇娇"朱寿鹏"等"!"!"+基于A HE F ,强迫模拟分析人为气溶胶的气候效应&二'+++诊断方法在分类评估中的重要性$6%+大气科学学报"$%&$'!,%"!,%(+@"=V 6"U =066"Q "0@F ";#23+"!"!"+?</&;3=-54#0&C /-2-#"1/$/5;-=,2;1/4/3;J J ;,#4*24;&/-A HE F ,J /1,=-5"$21#(!#";=<$/1!#2-,;/J ,23,032#=/-<;#"/&4=-,3244=J =,2#=/-2-23C4=4$6%+>12-4?#</4@,="$%&$'!,%"!,%(+&/=!)"*)%'+'%.+,-(=+&'())*+!")'"()(""!+&=-A "=-;4;'+基于>RG F P 强迫模拟分析人为气溶胶的气候效应&二' 诊断方法在分类评估中的重要性史湘军!"!"刘娇娇!"朱寿鹏!"吉璐莹!"张海鹏!"沈沛洁!"陈伯民&"李震坤&!南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心%气象灾害教育部重点试验室%气候与环境变化国际合作联合试验室%东亚季风与区域气候变化科技创新团队%地球系统模拟中心"江苏南京!)""$$("美国夏威夷大学国际太平洋研究中心"夏威夷檀香山(,'!!(&上海市气候中心"上海!"""%"!联系人"B!<2=3!4"=).--0=4#+;&0+,-!")'!"(!)(收稿"!")(!")!)$接受国家重点研发计划&!")+8D ?","$"""'(国家自然科学基金资助项目&$)++&"(&'(南京信息工程大学人才启动经费&!!$%)$),")",+'摘要#对气溶胶气候效应开展分类评估并探讨诊断方法的合理性)人为气溶胶辐射效应对计算云辐射强迫的影响为"*%'9 <3!)诊断评估气溶胶对云辐射强迫的影响需要排除这个偏差)两种基于不同试验设计诊断得出的半直接效应分别为"*!)和"*"(9 <3!"存在显著差异)主要原因可能是人为气溶胶影响云辐射强迫的不同机制之间在模式模拟过程中不断地相互交织"不是简单的线性叠加关系)模式诊断得出的>:/<;C 效应不仅包括>:/<;C 效应本身"还包括>:/<;C 效应引起的部分快速调整)总之"利用模式评估分析人为气溶胶气候效应需要注意审查试验设计和诊断方法的合理性)关键词A HE F ,(人为气溶胶强迫(>:/<;C 效应(半直接效应(分类评估(诊断方法##@#;K;-4;#23+&!")+'依据观测数据发展出来一套利用经验公式计算人为气溶胶的光学特征和其对云滴数浓度放大作用的参数化方案&以下简称H?A K !!@F ')第六次耦合模式比较计划&A /0$3;&H/&;3E -#;1,/<$21=4/-F 1/.;,#F "24;,"A HE F ,'指定由H?A K !!@F 提供人为气溶胶强迫数据)在耦合模式比较计划&A HE F '中"不同模式对总的外部强迫&二氧化碳*臭氧*人为气溶胶等'的响应存在很大差异&赵立龙和徐建军"!")&')辐射强迫模式比较计划&O 2&=2#=K;D /1,=-5H/&;3E -#;1!,/<$21=4/-F 1/.;,#"O D HE F '能够用于诊断分析由气溶胶和臭氧共同造成的辐射强迫)不过"O D HE F 没有单独针对人为气溶胶强迫的试验设计"更没有将人为气溶胶的辐射效应和间接效应分别进行诊断分析的试验设计&F =-,04;#23+"!"),')需要注意"H?A K !!@F给出的气溶胶间接效应的不确定性远高于直接效应&@#;K;-4;#23+"!")+')并且"模式中描述气溶胶!云相互作用的不确定性也远高于气溶胶辐射强迫&EF A A "!")%')此外"研究气溶胶如何影响气候也需要了解各种影响机制在其中的相对贡献&@#/1;3K</;#23+"!""((U /"<2--2-&D ;112,"2#"!")"(N /-&;#23+"!")%(尚晶晶等"!")+(葛旭阳等"!")'')因此"有必要对气溶胶气候效应开展分类评估)A HE F &推荐使用有效辐射强迫&B J J ;,#=K;O 2&=!2#=K;D /1,=-5"B O D '来评估人为强迫对地球能量收支平衡的影响&E F A A "!")%')B O D 包含了与地表气温无关的快速调整过程对辐射传输的影响&O 2$=&&.04#<;-#4"以下简称快速调整')在分析人为气溶胶的B O D 时"往往采用固定海温法&E F A A "史湘军"等!基于A HE F,强迫模拟分析人为气溶胶的气候效应&二'+++诊断方法在分类评估中的重要性!")%'"即指有*无人为气溶胶强迫两个数值试验中大气顶&>/$/J?#</4$";1;">I?'辐射通量的变化)不考虑快速调整的瞬时辐射强迫&E-4#2-#2-;/04O2&=2#=K;D/1,=-5"E O D'代表气候系统对人为气溶胶强迫的瞬时响应"也常用于分析气溶胶气候效应&E F A A"!")%')根据E O D的定义"采用如下方式计算!首先在每一个模拟试验中通过额外计算没有气溶胶情况下的>I?辐射通量来诊断气溶胶&包括人为气溶胶和自然气溶胶'瞬时辐射强迫(之后"计算有*无人为气溶胶强迫两套试验的气溶胶瞬时辐射强迫的差值)需要注意"在有*无人为气溶胶强迫的这两套试验中"气溶胶以外的辐射影响因子&例如!云*地表反照率*大气自身状况'并不完全相同"但这个差异对E O D的影响较小"为了便于使用模式开展诊断评估"将其忽略&Y"2-"!")%(F=-,04;#23+"!"),')由于很难将瞬时作用与其他气溶胶!云相互作用分离开"气候模式难以诊断分析气溶胶!云相互作用引起的E O D)为了能够更加清晰地认识模式评估结果"本研究将深入分析描述气溶胶气候效应的变量&B O D*E O D等'所代表的物理含义和计算流程)使用模式诊断评估人为气溶胶通过不同机制&例如!半直接效应*>:/<;C效应'对气候变化的影响往往比预想的复杂&Y"2-"!")%(彭杰和张华"!")&(B C1=-5;#23+"!"),(李占清"!"!"')这个复杂性主要来自两个方面)第一"试验设计往往难以完美地达到试验目的)例如!依据定义">:/<;C效应&U/"<2--"!""+'仅表示云滴数浓度增多对辐射传输立即造成的影响)使用E O D评估>:/<;C效应更加合理)然而"在气候模式中"云的演化发展在这一模式时步和下一模式时步通常紧密相关)因此"模式评估给出的>:/<;C效应通常还包括了>:/<;C 效应引起的后续影响)第二"利用两套模拟试验中辐射变量的差值表示某种气溶胶强迫效应可能会出现系统性偏差)例如!本研究的第一部分&史湘军等"!"!"'指出使用模式正常输出的云辐射强迫来计算气溶胶对云辐射强迫的影响会带来明显的正偏差)总之"有必要对试验设计和诊断方法进行深入分析"探讨它们的合理性及其对评估结果的影响)本文第一部分介绍气溶胶气候效应的分类以及诊断分析方法(第二部分诊断分析人为气溶胶的辐射效应以及其对云辐射强迫的影响(第三部分诊断分析人为气溶胶的>:/<;C效应(第四部分评估气候系统对人为气溶胶的响应&辐射效应和>:/<;C 效应的共同作用'(第五部分给出结论和探讨)#$气溶胶气候效应的分类和诊断方法##本研究采用固定海温法诊断分析气候系统对给定人为气溶胶强迫的响应)A HE F,试验设计仅考虑气溶胶辐射效应和暖云中的>:/<;C效应)需要注意"除了气溶胶&2'和云&,'"其他辐射影响因子&/"例如!地表反照率*大气自身状况等'也可以影响>I?辐射收支平衡&宿兴涛等"!")"(黄文彦等"!")&')并且"气溶胶&2'或云&,'的变化可以直接或间接地影响其他辐射相关因子&/'进而再次影响辐射收支平衡)在L Z E@>&L2-.=-5Z-=K;14=#C/JE-J/1<2#=/-@,=;-,;a>;,"-/3/5C'模式中"气溶胶影响>I?辐射通量的各种机制如图)所示)为便于表述各种影响和反馈过程"采用符号,7?N8-表述存在?影响N这个过程",7?#8!7#?8-表述反馈过程)这里,#-代表任何可能的一个要素",!-代表任何可能发生的影响过程)下面采用上述符号介绍图)中的各个影响过程和简单的反馈过程)气溶胶辐射效应能瞬间改变>I?辐射通量"即72O8)吸收性气溶胶加热大气可以改变其他辐射影响因子"即72/8)其他辐射影响因子和>I?辐射通量可以相互影响"即7/O8和7O/8)气溶胶的>:/<;C效应可以改变云的光学特征"即72,8)云光学特征的变化可以影响>I?辐射通量"即7,O8)云和其他辐射影响因子通过交换水汽和热量从而相互影响"即7,/8和7/,8)其他辐射影响因子和>I?辐射通量之间存在反馈过程"即7/O87O/8)云*其他辐射影响因子和>I?辐射通量之间也存在反馈过程"即7,O87O/87/,8)气溶胶气候效应的两种影响机制&辐射效应和>:/<;C效应'各自单独对>I?辐射通量的影响如图)所示)气溶胶通过自身辐射效应对>I?辐射通量的影响可以分为两条途径)第一条"直接辐射效应)人为气溶胶的存在与否能瞬间改变辐射传输从而影响>I?辐射通量"也就是72O8(第二条"间接辐射效应)气溶胶通过影响太阳辐射从而引起除气溶胶外的其他影响辐射传输的因子的变化"进而影响>I?辐射通量)其中包括通过加热大气改变云的状况&,'进而影响辐射&半直接效应')半直接效应不仅有72/87/,87,O8"还有包含反馈过程的72/8!7/,87,O8)除半直接效应外"间接辐射效应还包括通过加热大气改变其他辐射影响因子&/'的状况进而影响>I?辐射通量"即72/87/O8和包)%,##!"!"年+月#第$%卷#第$期图)#L Z E@>模式中气溶胶影响>I?辐射通量的示意图&长方形代表辐射影响因子(大圆代表>I?辐射通量(尖括号代表影响过程'D=5+)#@,";<2#=,&=2512<&;#2=3=-5"/:2;1/4/32J J;,#4 >I?12&=2#=/-J30)=-#";L Z E@></&;3&#";1;,!#2-53;4=-&=,2#;12&=2#=/-J30)=<$2,#J2,#/14",=1,3;=-&=,2#;4#";>I?12&=2#=/-J30)"2-&2-53;*12,(;#4=-&=,2#;#";=-J30;-,;$1/,;44;4'含反馈过程的b2/8!7/O8)需要注意"诊断间接辐射效应时"通过改变其他影响因子&/'进而对>I?辐射通量的影响一般很弱"往往将其忽略&E F A A" !")%')由图)可见"气溶胶通过>:/<;C效应影响>I?辐射通量的途径如下!代表>I?辐射通量对云滴数浓度增多的瞬时响应的72,87,O8和代表>:/<;C效应引起的部分快速调整的72,8!7,O8)依据定义">:/<;C效应仅仅是指72,87,O8)然而"在基于模式的诊断分析中评估得出的>:/<;C 效应还包括了>:/<;C效应引起的部分快速调整)气溶胶对>I?辐射通量的影响也可以相应地划分为三条途径&图)')第一条"72O8"它代表气溶胶&2'直接辐射效应(第二条"!7,O8"它代表气溶胶通过改变云&,'进而对辐射的影响"这其中包括气溶胶辐射效应引发的半直接效应*气溶胶>:/<;C效应本身和>:/<;C效应引起的部分快速调整(第三条"!7/O8"它代表气溶胶通过改变其他辐射影响因子&/'进而对辐射的影响)这其中包括气溶胶间接辐射效应中的72/8!7/O8和>:/<;C 效应引起的快速调整中的72,8!7/O8)在以往模拟评估气溶胶气候效应的研究中"往往忽略第三条途径)在本研究中"为书写方便"变量的下标&2","/'代表辐射计算时考虑的要素&气溶胶"云"其他因素')以>I?短波辐射通量&@"/1#:2K;L;#O2&=2#=K;D30);4"D@L>'为例!D@L>2,/表示考虑气溶胶&2'*云&,'和其他辐射因子&/'情况下诊断得出的D@L>)云短波辐射强迫&@"/1#92K;A3/0&D/1,=-5"@9A D'的计算方法是有云&:"/3;!4(C'和无云&,3;21!4(C'两种情况下>I?短波辐射通量的差值)@9A D可以有两种计算方式)第一种"@9A D2/0D@L>2,/3D@L>2/"它会受到气溶胶&2'的影响(第二种"@9A D/0D@L>,/3D@L>/"它不受气溶胶&2'辐射效应的直接影响)类似于@9A D"气溶胶短波辐射强迫&@"/1#:2K;?;1/4/3D/1,=-5" @9?D'也有两种计算方式)第一种"@9?D,/0D@L>2,/3D@L>,/"这就是通常使用的有云情况下的@9?D(第二种"@9?D/0D@L>2/3D@L>/"即无云情况下的@9?D)其他变量的定义和物理意义见表))本研究的第一部分&史湘军等"!"!"'开展了N24;和N/#"两个数值模拟试验)试验结果指出气溶胶对云辐射强迫的影响&包括半直接效应和>:/<;C效应'为3"*)"&2"*%"'91<3!)在本文中再添加两个试验"O2&和><C)相对于N24;试验"O2&试验仅添加人为气溶胶的辐射效应"><C试验仅添加人为气溶胶的>:/<;C效应)在本研究中"如本研究第一部分&史湘军等"!"!"'所述"变量的上标表示来源于哪个试验)@9A D O2&!N24;/用于表示半直接效应)@9A D><C!N24;/用于表示>:/<;C效应&包含>:/<;C效应引发的部分快速调整')需要注意"计算@9A D/用到的其他辐射影响因子&/'在不同试验中是有差异的)不过"这个差异贡献极小"将其忽略)由于><C和N24;试验中的气溶胶光学特征没有发生变化)@9A D><C!N24;2/也可以用来表示>:/<;C效应)由于O2&试验相对于N24;试验添加了人为气溶胶的辐射效应)@9A D O2&!N24;2/不仅有半直接效应"还有气溶胶光学特征变化&人为气溶胶辐射效应'带来的影响)与之类似"由>/:<;C效应引起的云光学厚度&A3/0&I$#=,23 M;$#""A I M'的变化也可能对@9?D,/产生影响) !$人为气溶胶的辐射效应图!展示了只考虑辐射效应情况下的人为气溶胶的B O D*E O D和相应的调整&B O D!E O D')需要注意"O2&试验中不考虑>:/<;C效应)因此"!7,O8!%,史湘军"等!基于A HE F ,强迫模拟分析人为气溶胶的气候效应&二'+++诊断方法在分类评估中的重要性表#$辐射相关的诊断分析变量>2*3;)#U =4#/J 12&=2#=/-!1;3;K2-#K21=2*3;42-23CT ;&=-#"=44#0&C名称变量描述D @L >2,/真实大气情况下"即考虑气溶胶&2'*云&,'和其他辐射传输相关因子&/'时"辐射模块诊断得出的大气顶&>I ?'短波辐射通量D @L >2/除去云&,'"只考虑气溶胶&2'和其他辐射传输相关因子&/'情况下"诊断得出的>I ?短波辐射通量D @L >,/除去气溶胶&2'"只考虑云&,'和其他辐射传输相关因子&/'情况下"诊断得出的>I ?短波辐射通量D @L >/除去气溶胶&2'和云&,'"仅考虑其他辐射传输相关因子&/'情况下诊断得出的>I ?短波辐射通量@9A D 2/云短波辐射强迫"@9A D 2/0D @L >2,/3D @L >2/@9A D /类似于@9A D 2/"但是排除了气溶胶的影响&气溶胶自身光学特征对辐射传输的瞬时影响'"@9A D /0D @L >,/3D @L >/@9?D ,/有云情况下诊断得出的气溶胶短波辐射强迫"@9?D ,/0D @L >2,/3D @L >,/@9?D /无云情况下诊断得出的气溶胶短波辐射强迫"@9?D /0D @L >2/3D @L >/@9?A D /气溶胶和云两者总的短波辐射强迫"@9?A D /0D @L >2,/3D @L >/@9A D &2气溶胶对诊断云短波辐射强迫的影响&云光学特征实际上没有发生改变'"@9A D &20@9A D 2/3@9A D /0&D @L >2,/3D @L >2/'3&D @L >,/3D @L >/'0D @L >2,/3D @L >2/3D @L >,/5D @L >/@9?D &,云对诊断气溶胶短波辐射强迫的影响&气溶胶光学特征实际上没有发生改变'"@9?D &,0@9?D ,/3@9?D /0&D @L >2,/3D @L >,/'3&D @L >2/3D @L >/'0D @L >2,/3D @L >,/3D @L >2/5D @L >/0D @L >2,/3D @L >2/3D @L >,/5D @L >/0@9A D&2图!#多年平均有云&2"*",'及无云&&";"J '&B O D (单位!91<3!"2"&'*瞬时辐射强迫&E O D (单位!91<3!"*";'及相对应的调整&B O D !E O D (单位!91<3!","J '&右上角为全球平均值'D =5+!#?--023<;2-2-#"1/$/5;-=,2;1/4/3&2"*",':"/3;!4(C 2-&&&";"J ',3;21!4(C &2"&';J J ;,#=K;12&=2#=K;J /1,=-5&B O D "0-=#!91<3!'"&*";'=-4#2-#2-;/0412&=2#=K;J /1,=-5&E O D "0-=#!91<3!'2-&&,"J '2&.04#<;-#4&B O D !E O D "0-=#!91<3!'&53/*23<;2-K230;421;4"/:-=-#";0$$;11=5"#,/1-;1'这条途径仅代表半直接效应)有云情况下"全球平均的B O D 为3"*)&91<3!"具有降温作用)全球平均的E O D 为3"*%&91<3!"其降温作用明显强于B O D )B O D !E O D 表示由人为气溶胶辐射效应引起的快速调整"即!7/O 8和!7,O 8)B O D !E O D 全球平均值为"*!"91<3!"在很大程度上抵消了人为气溶胶辐射效应的降温作用)无云情况下的EO D &,3;21!4(C E O D "E O D A '的全球平均值为3"*+%91<3!"远高于E O D )这表明云的存在很大程度上削弱气溶胶的降温作用)无云情况下的B O D &B O D A '的全球平均值&3"*+$91<3!'和空间分布都与E O D A 十分接近)通过对比B O D !E O D 和B O D A !E O D A &!7/O 8'"不难发现气溶胶辐射效应引起的快速调整主要来源于半直接效应&!7,O 8')E O D 的均方差为%%,##!"!"年+月#第$%卷#第$期"*")91<3!"远小于B O D 的"*)!91<3!和快速调整的"*)%91<3!)这表明"描述瞬时响应的E O D 基本上仅由人为气溶胶决定"具有很高的可信度)然而"由于大气对气溶胶强迫的响应过程的复杂性"模式模拟得出B O D 和快速调整就具有了较大的不确定性)图%#从N 24;试验到O 2&试验云辐射强迫&@9A D 2/(单位!91<3!"2'和无气溶胶影响情况下云辐射强迫&@9A D /(单位!91<3!"*'的变化(N 24;试验&,'和O 2&试验&&'模拟的气溶胶对云辐射强迫的影响&@9A D &2(单位!91<3!'以及两者的差值&;'&右上角为全球平均值'D =5+%#&2'A "2-5;4&O 2&!N 24;'=-4"/1#:2K;,3/0&J /1,=-5&@9A D 2/"0-=#!91<3!'2-&&*':=#"/0#2;1/4/312&=2#=K;;J J ;,#&@9A D /"0-=#!91<3!'(2;1/4/3;J J ;,#4/-4"/1#:2K;,3/0&J /1,=-5&@9A D &2"0-=#!91<3!'J 1/<&&'N 24;"&&'O 2&;)$;1=<;-#42-&&;'#";=1&=J J ;1;-,;&53/*23<;2-K230;421;4"/:-=-#";0$$;11=5"#,/1-;1'图%给出了两种方式计算出来的@9A D &@9A D /和@9A D 2/'在两套试验中的差值)@9A D O 2&!N 24;2/和@9A D O 2&!N 24;/的空间分布相近)但是"@9A D O 2&!N 24;2/的全球平均值为"*&(91<3!"显著高于@9A D O 2&!N 24;/的"*!)91<3!)在N 24;试验中"@9A D &2N 24;的全球平均值为)*('91<3!)相对于N 24;试验"O 2&试验加入了人为气溶胶的辐射效应"气溶胶对云辐射强迫的影响也将相应增强)@9A D &2O 2&的全球平均值为!*%&91<3!)N 24;*O 2&两试验中@9A D &2差异代表了人为气溶胶的辐射效应存在与否对计算云辐射强迫的影响)@9A D &2O 2&!N 24;的全球平均值为"*%'91<3!)说明采用@9A D 2/分析气溶胶对云辐射强迫的影响会带来明显的正偏差)使用@9A D /就能避免这个虚假偏差)由于没有考虑气溶胶间接效应"这里的@9A D O 2&!N 24;/代表的只是气溶胶半直接效应"全球平均值为"*!)91<3!"起加热作用)已有研究指出人为气溶胶影响@9A D /的主要途径是通过加热大气影响大气稳定性进而减少低云云量&@2(2;&2;#23+"!"))')相对于N 24;试验"O 2&试验的全球平均云量&表!"A 3/0&D 12,#=/-"A U M '减少了"*))R )图%展示的半直接效应&@9A D O 2&!N 24;/'与快速调整&B O D !E O D "图!'十分接近)%$人为气溶胶的S 0/8(L 效应图$给出了人为气溶胶>:/<;C 效应引发的有效辐射强迫&B O D 0D@L >><C!N 24;2,/'*云短波辐射强迫变化&@9A D ><C!N 24;2/'和两者的差值)由于没有气溶胶辐射效应"这里B O D 仅来源于!7,O 8和!7/O 8这两条途径)B O D 的全球平均值为3"*!!91<3!)@9A D ><C!N 24;2/表示人为气溶胶>:/<;C 效应引发的云辐射强迫的变化"即!7,O 8)需要注意"@9A D ><C!N 24;2/不仅表示>:/<;C 效应立即导致的云辐射强迫的变化"还包括>:/<;C 效应引发的快速调整中云辐射强迫的变化)因此"@9A D ><C!N 24;2/不能称为>:/<;C 效应的EO D )由于N 24;和><C 两套试验基于同样的气溶胶辐射效应"因此"@9A D ><C!N 24;2/与@9A D ><C!N 24;/几乎一致&图略'"全球平均值都为3"*)(91<3!)其空间分布和强度都与B O D 比较接近)这表明>:/<;C 效应引起的B OD 主要来自云辐射强迫的改变)由于气溶胶辐射效应没有变化"D @L >><C!N 24;2/与D @L >><C!N 24;/几乎没有差异&图略')但是D @L >><C!N 24;2/的全球平均值为3"*"$91<3!"绝&"*"+91<3!'"$%,史湘军"等!基于A HE F ,强迫模拟分析人为气溶胶的气候效应&二'+++诊断方法在分类评估中的重要性表!$数值试验诊断得出的全球平均值>2*3;!#Y 3/*232--023<;2-1;403#4J 1/<233;)$;1=<;-#4变量名N 24;O 2&!N 24;><C!N 24;N /#"!N 24;D @L >2,/%&91<3!'!%(*!"3"*)&&"*)!'3"*!!&"*!!'3"*$&&"*!''D @L >,/%&91<3!'!$)*,,"*!"&"*)%'3"*!%&"*!%'3"*)!&"*!('D @L >2/%&91<3!'!',*+&3"*+$&"*"&'3"*"$&"*"+'3"*+$&"*"$'D @L >/%&91<3!'!()*)'3"*")&"*"&'3"*"$&"*"+'3"*")&"*"$'@9A D 2/%&91<3!'3$+*&$"*&(&"*)%'3"*)(&"*!,'"*!(&"*!('@9A D /%&91<3!'3$(*&)"*!)&"*)$'3"*)(&"*!+'3"*)"&"*%"'@9?D ,/%&91<3!'3!*$,3"*%&&"*")'"*")&"*")'3"*%$&"*")'@9?D /%&91<3!'3$*$$3"*+%&"'"&"'3"*+%&"'@9?A D /%&91<3!'3&)*('3"*)$&"*)%'3"*)(&"*!,'3"*$$&"*%"'@9A D &2%&91<3!')*('"*%'&"*")'"*")&"*")'"*%(&"*")'@9?D &,%&91<3!')*('"*%'&"*")'"*")&"*")'"*%(&"*")'I M "*)"%"*"!&&"'"&"'"*"!&&"'A U M%R ,!*&!3"*))&"*!"'"*")&"*!"'3"*"+&"*!!'A I M !!*)&"3"*"%!&"*),&'"*!'"&"*)(''"*!&$&"*)&"'>@%P!'%*)!3"*)(&"*"+'3"*"!&"*),'3"*)!&"*))'##注!此表不仅给出表)列出的所有变量"还给出了可见光波段气溶胶光学厚度&?I M '*云量&A U M '*云光学厚度&A I M '以及陆面气温&>@')此表在给出两个试验的差值&O 2&!N 24;"><C!N 24;和N /#"!N 24;'同时还给出相应的均方差&括号内'+图$#从N 24;试验到><C 试验由人为气溶胶>:/<;C &B OD (单位!91<3!"2'*云短波辐射强迫变化&@9A D 2/><C!N 24;(单位!91<3!"*'和两者的差值&B O D !@9A D 2/><C!N 24;(单位!91<3!",'&右上角为全球平均值'D =5+$#&2'?-#"1/$/5;-=,2;1/4/3>:/<;C ;J J ;,#1;403#=-5=-;J J ;,#=K;12&=2#=K;J /1,=-5&B O D "0-=#!91<3!'J 1/<N 24;2-&><C;)$;1=<;-#4"&*',"2-5;4=-4"/1#:2K;,3/0&J /1,=-5&@9A D 2/><C!N 24;"0-=#!91<3!'2-&&,'#";=1&=J J ;1;-,;&B O D !@9A !D 2/><C!N 24;"0-=#!91<3!'&53/*23<;2-K230;421;4"/:-=-#";0$$;11=5"#,/1-;1'内部变率影响"具有较大的不确定性)虽然"><C 和N 24;试验基于同样的气溶胶辐射效应)但是"@9?D ><C!N 24;,/$""而是"*")91<3!&表!')说明@9?D ,/也会受到云光学特征变化的影响)因此不受气溶胶光学特征变化影响的@9A D /可以更真实地表示气溶胶对云辐射强迫的影响"而排除云光学特征变化影响的@9?D /可以更准确地表示气溶胶直接效应)但是"相对于气溶胶光学特征变化对@9A D 2/的影响&"*%'91<3!'"云光学特征变化对@9?D ,/的影响可以忽略不计)&$气溶胶的气候效应由图&可见"全球平均的人为气溶胶辐射效应和>:/<;C 效应共同引起的B O D 为3"*$&91<3!)这个全球平均值强于单独辐射效应&3"*)&91<3!'和单独>:/<;C 效应&3"*!!91<3!'之和&3"*%+91<3!')但是相对应的均方差分别为"*!'""*!!和"*)!91<3!&表!'"说明辐射效应和>:/<;C &%,##!"!"年+月#第$%卷#第$期图&#从N 24;试验到N /#"试验人为气溶胶的有效辐射强迫&B O D 0D @L >N /#"!N 24;2,/(单位!91<3!"2'(气溶胶辐射强迫变化&@9?D N /#"!N 24;2/(单位!91<3!"*'*无气溶胶影响的云短波辐射强迫变化&@9A D N /#"!N 24;/(单位!91<3!",'以及没有云和气溶胶情况下大气顶短波辐射通量变化&D @L >N /#"!N 24;/(单位!91<3!"&'&右上角为全球平均值'D =5+&#&2'?-#"1/$/5;-=,2;1/4/3;J J ;,#=K;12&=2#=K;J /1,=-5&B O D "0-=#!91<3!'*24;&/-N 24;2-&N /#";)$;1=!<;-#4"&*',"2-5;4=-2;1/4/3=-4#2-#2-;/04;J J ;,#/-4"/1#:2K;-;#12&=2#=K;J 30);4&@9?D N /#"!N 24;2/"0-=#!91<3!'"&,',"2-5;4=-4"/1#:2K;,3/0&J /1,=-5:=#"/0#2;1/4/312&=2#=K;;J J ;,#&@9A D N /#"!N 24;/"0-=#!91<3!'"2-&&&',"2-5;4=-,3;21!4(C >I ?4"/1#:2K;-;#12&=2#=K;J 30);4:=#"/0#2;1/4/312&=2#=K;;J J ;,#&D @L >N /#"!N 24;/"0-=#!91<3!'&53/*23<;2-K230;421;4"/:-=-#";0$$;11=5"#,/1-;1'+效应共同引起的B O D 与各自B O D 之和的差值&"*"'91<3!'明显小于模式模拟的不确定性)根据气溶胶影响>I ?辐射通量的三条途径"可以将B O D 分解为三部分)第一部分"人为气溶胶直接辐射效应"用#@9?D ,/表示&#表示有无人为气溶胶两套试验之差')@9?D N /#"!N 24;,/与@9?DO 2&!N 24;,/基本一致)从全球平均值来看"@9?D N /#"!N 24;,/与@9?D O 2&!N 24;,/仅有"*")91<3!的差异)这表明"气溶胶直接辐射效应几乎完全由人为气溶胶的辐射效应决定)第二部分"人为气溶胶对云辐射的影响"用#@9A D /表示)@9A D N /#"!N 24;/的全球平均值为3"*)"91<3!)在人为气溶胶辐射效应单独作用下"云辐射变化@9A D O 2&!N 24;/&半直接效应'的全球平均值为"*!)91<3!&图%')在人为气溶胶>:/<;C 效应单独作用下"云辐射变化@9A D><C!N 24;/的全球平均值为3"*)(91<3!&表!')@9A D N /#"!N 24;/显然不等于@9A D O 2&!N 24;/和@9A D ><C!N 24;/之和&"*"!91<3!')除了模式模拟的不确定性外"另一个可能原因是半直接效应和>:/<;C效应包含了很多共同的过程"它们之间相互关联*相互影响"不是简单线性叠加关系)第三部分"人为气溶胶通过其他因素对>I ?辐射通量的影响&!7/O 8'"用#D @L >/表示)D @L >N /#"!N 24;/*D @L >O 2&!N 24;/和D @L >><C!N 24;/的全球平均值分别为3"*")*3"*")和3"*"$91<3!"相应的均方差分别为"*"$*"*"&和"*"+91<3!)因此"在研究气溶胶影响气候的主要机理时"人为气溶胶强迫通过改变其他因素&/'进而影响辐射传输平衡的影响往往忽略不计)Q$结论和讨论人为气溶胶影响>I ?辐射通量有三条途径!第一条"直接辐射效应&即"72O 8')其几乎完全由气溶胶辐射效应决定(第二条"对云辐射的影响&即"!7,O 8')其中不仅包括>:/<;C 效应"还包括由气溶胶辐射效应引起的半直接效应(第三部分"人为气溶胶通过其他因素对>I ?辐射通量的影响&即"!7/O 8')相对于前两条途径"这条途径产生的影,%,。

大气气溶胶的来源及其对气候变化的影响气溶胶是指在空气中悬浮存在的微小颗粒物质,包括固态和液态物质。

它们具有多种来源,对气候变化产生重要影响。

一、自然来源自然的气象和地质过程是大气气溶胶的主要来源之一。

火山喷发会释放大量的气体和气溶胶,其中包括二氧化硫、微小气溶胶颗粒和硫酸盐等。

这些气溶胶颗粒会散布到大气中,遮挡太阳辐射,导致地球表面温度下降,引发全球性的气候变化。

此外,植物和海洋也是自然气溶胶的重要来源。

树木释放挥发性有机物质,如萜烯和萜烯醇,形成植物胶体气溶胶。

这些气溶胶可以作为云凝结核,影响云的发展和云的辐射特性。

海洋表面的气溶胶主要来自海洋生物活动和海浪的破碎过程。

这些气溶胶颗粒可以在大气中持续时间较长,影响云的形成和降水过程。

二、人为来源人为活动造成的气溶胶排放是当前大气污染的主要原因之一。

工业生产、交通运输、能源消耗和农业活动都会释放大量的气溶胶。

燃煤是重要的气溶胶来源,其中包括二氧化硫、氮氧化物和颗粒物。

这些气溶胶会对大气的成分和物理特性产生显著影响,改变大气透明度和能量平衡,进而影响气候。

除此之外,人为源气溶胶也与气候变化紧密相关。

温室气体的增加会导致地球表面温度升高,从而影响气溶胶的形成和分布。

例如,大气中的气溶胶颗粒对太阳辐射有反射和散射作用,可以冷却地球表面。

然而,温室气体的增加会产生温室效应,抵消了气溶胶的冷却效应,导致地球变暖。

三、气溶胶对气候变化的影响气溶胶通过改变大气的物理和化学特性,对气候变化产生重要影响。

首先,气溶胶的反照率和散射特性会改变大气光学性质,影响太阳辐射的进入和散射。

这些过程会改变大气温度、湿度和大气环流模式,进而影响气候的变化。

其次,气溶胶直接或间接地与云的形成和性质有关。

一方面,气溶胶颗粒可以作为云凝结核,促进云的生成。

云覆盖会减少地球表面的太阳辐射,降低地面温度。

另一方面,云中的气溶胶会改变云滴的大小和分布,进而影响云的凝结和降水过程。

此外,气溶胶还可能通过影响降水量和模式改变大气和地表之间的能量平衡。

对ipcc第五次评估报告气溶胶-云对气候变化影响与响应结论的解读1. 引言1.1 概述气溶胶-云相互作用是当前全球气候变化研究中的重要课题之一。

随着人类活动的不断增加,例如工业排放、交通尾气以及农业活动等,大量的气溶胶排放进入大气中。

这些气溶胶颗粒可通过各种方式与水汽结合形成云,从而对地球的辐射平衡和大气能量分配产生显著影响。

1.2 文章结构本文将首先介绍气溶胶的定义和来源,包括自然来源和人为源排放等。

接着,我们将深入探讨气溶胶对云形成和演变过程的影响,以及其在辐射平衡方面所扮演的角色。

随后,我们将对IPCC第五次评估报告中关于气溶胶-云对气候变化影响的结论进行概述,并分析其中涉及到的观察结果、模型研究证据及其存在的不确定性。

此外,本文还将评估气溶胶-云效应对全球变暖潜力和适应策略的影响。

最后,我们将提出一些响应措施与政策建议,包括减少人为源气溶胶排放、改善空气质量和加强观测网络以及模型研究等方面。

1.3 目的本文的目的是对IPCC第五次评估报告中关于气溶胶-云对气候变化影响与响应结论进行解读,并总结其中的重要发现和不确定性。

通过深入分析相关研究结果,我们希望能够为进一步认识气溶胶-云效应提供科学依据,同时为制定相应的减缓和适应气候变化的政策建议做出贡献。

2. 气溶胶-云对气候变化的影响2.1 气溶胶的定义和来源气溶胶是指固体或液体微粒悬浮于大气中的细小颗粒物质。

它们可以来自自然源,如火山喷发、海洋风尘等,也可以来自人为活动,如工业排放、交通运输等。

2.2 气溶胶对云的形成和演变过程的影响气溶胶在云形成和演变过程中起到重要作用。

首先,气溶胶可以提供云凝结核,促使水蒸气在大气中凝结成水滴。

其次,气溶胶对云的冷却效应以及影响云颗粒大小和数量等因素,会改变云的光学特性和雨滴分布情况。

另外,高浓度的气溶胶可能导致云中颗粒物增多,从而改变降水模式。

2.3 气溶胶-云辐射相互作用及对地球能量平衡的影响由于气溶胶对太阳辐射具有散射和吸收作用,在大气中形成云时,气溶胶会改变太阳辐射的反射和吸收模式,从而影响地球能量平衡。

计算气溶胶单次散射反照率

气溶胶单次散射反照率是通过分析气溶胶颗粒在辐射作用下的反射特性来测量大气中气溶胶含量的重要指标。

散射反照率是指当它们在太阳辐射作用下被光复制并反射进入大气空间测量得到的相关数据。

气溶胶单次散射反照率的计算有多种方法,但是普遍采用的是Mie散射理论,即颗粒通过周期性变化而造成的散射现象。

由此可以得出气溶胶单次散射反照率及其相关物理性质,这些物理性质会因空间的不同而有所变化,用来表示单次散射反照率的范围是0.25-1.00,其中0.25表示有极度净空效应,而1.00表示有极强的气体反照率。

气溶胶单次散射反照率通常用来描述地表散射特性,这些特性不仅受气溶胶含量、湿度、和温度的影响,还受地表植被覆膜的影响。

据统计,在大气环境中,气溶胶单次散射反照率的最高点通常出现在5μm~10μm的粒子直径范围之内,而分布在200nm~500nm直径范围内的粒子散射反照率通常最低,相当于地表净空效应的最弱值。

气溶胶单次散射反照率的测量技术目前仍处于较低水平水准,但这不妨碍它在地理空间信息技术中以及其他研究领域具有广泛而精确的应用,如大气环境监测、植被覆膜识别、中继覆盖分析等。

因此,在能源节约,植物生长,气象研究等各种应用中,对气溶胶单次散射反照率的准确测量和评估就显得尤为重要。

气溶胶科技名词定义中文名称:气溶胶英文名称:aerosol定义1:悬浮在大气中的固态粒子或液态小滴物质的统称。

应用学科:大气科学(一级学科);大气物理学(二级学科)定义2:悬浮在大气中的固态粒子或液态小滴物质的统称。

应用学科:海洋科技(一级学科);海洋科学(二级学科);海洋气象学(三级学科)定义3:空气中的液态或固态微粒悬浮物。

应用学科:生态学(一级学科);全球生态学(二级学科)以上内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布气溶胶成品气溶胶是液态或固态微粒在空气中的悬浮体系。

它们能作为水滴和冰晶的凝结核(见大气凝结核、大气冰核)、太阳辐射的吸收体和散射体,并参与各种化学循环,是大气的重要组成部分。

雾、烟、霾、轻雾(霭)、微尘和烟雾等,都是天然的或人为的原因造成的大气气溶胶。

目录编辑本段一般说来,半径小于1微米的粒子,大都是由气体到微粒的成核、凝结、凝聚等过程所生成;而较大的粒子,则是由固体和液体的破裂等机械过程所形成。

它们在结构上可以是均相的,也可以是多相的。

已生成的气溶胶在大气中仍然有可能再参加大气的化学反应或物理过程。

液体气溶胶微粒一般呈球形,固体微粒则形状不规则,其半径一般为10-3~102微米。

粒径在10-1~101微米的气溶胶在大气光学、大气辐射、大气化学、大气污染和云物理学等方面具有重要作用。

小粒径气溶胶的浓度受凝聚作用所限制,而大粒子的浓度则受沉降作用所限制。

微粒在大气中沉降的过程中,受的阻力和重力的作用达到平衡时,各种粒子的沉降速度不同。

编辑本段消除气溶胶的消除,主要靠大气的降水、小粒子间的碰并、凝聚、聚合和沉降过程。

气溶胶仪器编辑本段特性科学发明莱尔·达维·古德休美国气溶胶:凡分散介质为气体的胶体物系成为气溶胶。

它们的粒子大小约在100~10000纳米之间,属于粗分散物系。

气溶胶粒子是悬浮在大气中的多种固体微粒和液体微小颗直接喷射性气溶胶仪器粒,有的来源于自然界,如火山喷发的烟尘、被风吹起的土壤微粒、海水飞溅扬入大气后而被蒸发的盐粒、细菌、微生物、植物的抱子花粉、流星自然产生的气溶胶天然气溶胶:云、雾、霭、烟、海盐等。

沙尘气溶胶的传输和气候效应的观测研究沙尘气溶胶的传输和气候效应的观测研究引言:沙尘气溶胶是指由风吹拂旱涸地区的沙尘颗粒物质和大气中的尘埃等微粒组成的悬浮物,对于区域气候和环境影响巨大。

本文将探讨沙尘气溶胶传输与气候效应的观测研究,以期深入了解这一现象对地球大气环境的影响。

一、沙尘气溶胶的传输机制:沙尘气溶胶的传输主要通过大气层中的垂直运动和水平运动来实现。

垂直运动包括对流、辐合、辐散等,这些运动会将沙尘气溶胶从地表升至高空。

水平运动则是指风场的作用,风将沙尘气溶胶从源地输送至远离源地的地区。

传输过程中,沙尘气溶胶可能会与大气中的水汽、气溶胶等相互作用,进一步影响其浓度和分布。

二、沙尘气溶胶的观测方法:为了更好地了解沙尘气溶胶的特性和变化趋势,科学家们开展了各种观测方法。

常见的观测手段包括地面观测、遥感观测和飞机观测等。

地面观测通过设立气溶胶观测站点,使用颗粒物采样器和气溶胶光学仪器等装置来获取沙尘气溶胶的浓度、粒径分布等信息。

遥感观测则利用卫星、雷达等遥感技术,通过测量沙尘气溶胶对辐射的散射和吸收等特性,获取其空间分布和时变特征。

飞机观测则是利用飞机进行空中采样,以获取更为精细的沙尘气溶胶数据。

三、沙尘气溶胶的气候效应:沙尘气溶胶对气候有着重要的影响。

首先,沙尘气溶胶可以直接散射和吸收太阳辐射,减弱地表的日照强度,降低地表温度。

其次,沙尘气溶胶作为云凝结核,能够影响云的形成和演化过程,改变云的微物理性质和辐射传输特性。

再次,沙尘气溶胶的沉降还会对陆地和海洋的生物圈产生直接影响,改变土壤养分的分布和海洋生态系统的结构。

四、沙尘气溶胶的区域差异:沙尘气溶胶的区域差异主要受到地理位置、气候条件和人类活动等因素的影响。

例如,我国西北地区的沙尘气溶胶主要来源于干旱地区的沙漠飞沙,而东南亚地区的沙尘气溶胶则主要受到农田灌溉和城市工业排放的影响。

不同区域的沙尘气溶胶特性和气候效应也有所不同,因此在观测研究中需充分考虑这些因素。

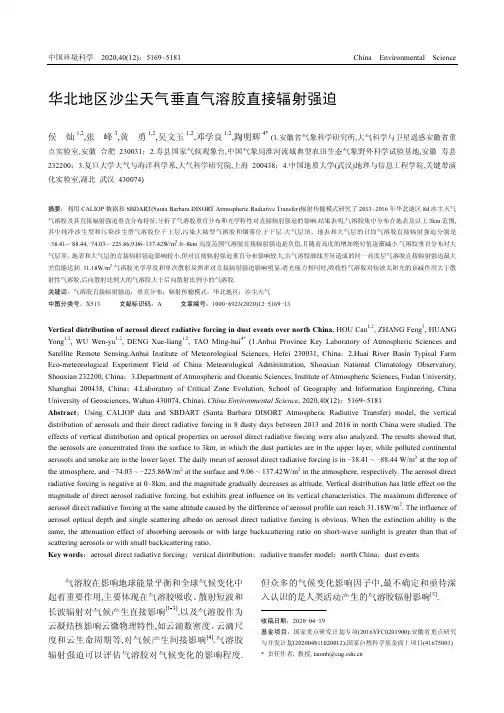

中国环境科学 2020,40(12):5169~5181 China Environmental Science 华北地区沙尘天气垂直气溶胶直接辐射强迫侯灿1,2,张峰3,黄勇1,2,吴文玉1,2,邓学良1,2,陶明辉4*(1.安徽省气象科学研究所,大气科学与卫星遥感安徽省重点实验室,安徽合肥 230031;2.寿县国家气候观象台,中国气象局淮河流域典型农田生态气象野外科学试验基地,安徽寿县232200;3.复旦大学大气与海洋科学系,大气科学研究院,上海 200438;4.中国地质大学(武汉)地理与信息工程学院,关键带演化实验室,湖北武汉 430074)摘要:利用CALIOP数据和SBDART(Santa Barbara DISORT Atmospheric Radiative Transfer)辐射传输模式研究了2013~2016年华北地区8d沙尘天气气溶胶及其直接辐射强迫垂直分布特征,分析了气溶胶垂直分布和光学特性对直接辐射强迫的影响.结果表明,气溶胶集中分布在地表及以上3km范围,其中纯净沙尘型和污染沙尘型气溶胶位于上层,污染大陆型气溶胶和烟雾位于下层.大气层顶、地表和大气层的日均气溶胶直接辐射强迫分别是-38.41~-88.44,-74.03~-225.86,9.06~137.42W/m2.0~8km高度范围气溶胶直接辐射强迫是负值,且随着高度的增加绝对值逐渐减小.气溶胶垂直分布对大气层顶、地表和大气层的直接辐射强迫影响较小,但对直接辐射强迫垂直分布影响较大,由气溶胶廓线差异造成的同一高度层气溶胶直接辐射强迫最大差值能达到31.18W/m2.气溶胶光学厚度和单次散射反照率对直接辐射强迫影响明显.消光能力相同时,吸收性气溶胶对短波太阳光的衰减作用大于散射性气溶胶,后向散射比例大的气溶胶大于后向散射比例小的气溶胶.关键词:气溶胶直接辐射强迫;垂直分布;辐射传输模式;华北地区;沙尘天气中图分类号:X513 文献标识码:A 文章编号:1000-6923(2020)12-5169-13Vertical distribution of aerosol direct radiative forcing in dust events over north China. HOU Can1,2, ZHANG Feng3, HUANG Yong1,2, WU Wen-yu1,2, DENG Xue-liang1,2, TAO Ming-hui4* (1.Anhui P rovince Key Laboratory of Atmospheric Sciences and Satellite Remote Sensing,Anhui Institute of Meteorological Sciences, Hefei 230031, China;2.Huai River Basin Typical Farm Eco-meteorological Experiment Field of China Meteorological Administration, Shouxian National Climatology Observatory, Shouxian 232200, China;3.Department of Atmospheric and Oceanic Sciences, Institute of Atmospheric Sciences, Fudan University, Shanghai 200438, China;boratory of Critical Zone Evolution, School of Geography and Information Engineering, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China). China Environmental Science, 2020,40(12):5169~5181Abstract:Using CALIOP data and SBDART (Santa Barbara DISORT Atmospheric Radiative Transfer) model, the vertical distribution of aerosols and their direct radiative forcing in 8 dusty days between 2013 and 2016 in north China were studied. The effects of vertical distribution and optical properties on aerosol direct radiative forcing were also analyzed. The results showed that, the aerosols are concentrated from the surface to 3km, in which the dust particles are in the upper layer, while polluted continental aerosols and smoke are in the lower layer. The daily mean of aerosol direct radiative forcing is in -38.41 ~ -88.44 W/m2 at the top of the atmosphere, and -74.03 ~ -225.86W/m2 at the surface and 9.06 ~ 137.42W/m2 in the atmosphere, respectively. The aerosol direct radiative forcing is negative at 0~8km, and the magnitude gradually decreases as altitude. Vertical distribution has little effect on the magnitude of direct aerosol radiative forcing, but exhibits great influence on its vertical characteristics. The maximum difference of aerosol direct radiative forcing at the same altitude caused by the difference of aerosol profile can reach 31.18W/m2. The influence of aerosol optical depth and single scattering albedo on aerosol direct radiative forcing is obvious. When the extinction ability is the same, the attenuation effect of absorbing aerosols or with large backscattering ratio on short-wave sunlight is greater than that of scattering aerosols or with small backscattering ratio.Key words:aerosol direct radiative forcing;vertical distribution;radiative transfer model;north China;dust events气溶胶在影响地球能量平衡和全球气候变化中起着重要作用,主要体现在气溶胶吸收、散射短波和长波辐射对气候产生直接影响[1-3],以及气溶胶作为云凝结核影响云微物理特性,如云滴数密度、云滴尺度和云生命周期等,对气候产生间接影响[4].气溶胶辐射强迫可以评估气溶胶对气候变化的影响程度.但众多的气候变化影响因子中,最不确定和亟待深入认识的是人类活动产生的气溶胶辐射影响[5].收稿日期:2020-04-19基金项目:国家重点研发计划专项(2016YFC0201900);安徽省重点研究与开发计划(202004b11020012);国家自然科学基金面上项目(41675003) * 责任作者, 教授,*************.cn5170 中国环境科学 40卷为减小估算气溶胶辐射强迫的不确定性,国内外实施了多个气溶胶观测计划,利用地基观测和卫星遥感手段得到气溶胶光学参数.然而,利用这些数据作为输入参数研究气溶胶辐射效应和气候效应仍具有很大的不确定性.气溶胶生命周期短,自身的物理化学性质时空分布变化大是原因之一,另一个重要原因是气溶胶垂直分布不均匀,难以参数化[6-7]. Meloni等[8]指出气溶胶垂直分布是估算气溶胶直接辐射强迫不确定性的最大来源之一.Chung等[9]估算出气溶胶垂直分布会对全球总气溶胶直接辐射强迫产生0.5W/m2的不确定性.针对这一现象,众多学者开展了大量研究工作,结果发现不同地区和种类的气溶胶垂直分布特征及其对直接辐射强迫的影响存在明显差异[10-14],且由于观测数据的限制,中国地区的相关研究不够充分.华北地区人口的大量聚集使得该地区的气溶胶尤其是人为气溶胶的含量一直居高不下[15].目前,华北地区已经是影响全国乃至全球的气溶胶辐射效应和气候效应不确定性的主要区域之一[16].本文以沙尘天气为切入点,筛选出2013~2016年华北地区(34°N~41°N,114°E~120°E)8d沙尘天气污染个例,在地基AERONET数据的数值约束下,利用CALIOP 数据和SBDART(Santa Barbara DISORT Atmospheric Radiative Transfer)辐射传输模式研究了华北地区沙尘天气气溶胶垂直分布特征,估算气溶胶直接辐射强迫廓线,探讨气溶胶垂直分布和光学特性对气溶胶直接辐射强迫的影响.1 研究数据及方法1.1研究数据主要用到的研究数据有AERONET气溶胶地基遥感观测网数据(),用来提供气溶胶光学和辐射特性信息;CALIOP卫星数据(https:///project/calipso/calipso_ table),用来提供气溶胶垂直分布信息.1.1.1 AERON ET地基观测站网 AERON ET利用CIMEL CE-318全自动太阳光度计测量340,380, 440,500,675,870,940,1020,1640nm通道的太阳直接和散射辐射,其中940nm通道用于观测水汽柱含量,其余通道用于观测气溶胶光学厚度(AOD)和Ångström指数(AE).此外,可反演得到440,675, 870,1020nm波段的复折射指数、单次散射反照率(SSA)、不对称因子(ASY)和短波辐射通量等参数[17-19].数据产品分为Level 2.0、Level 1.5、Level 1.0 共3个等级.研究过程中,Level 2.0数据质量最高, Level 1.5次之,Level 1.0不予使用.本文使用AERON ET Version 2 Inversions的Level 2.0数据,缺测时以Level 1.5数据补充,数据时间分辨率为15min.用到的华北地区站点有北京、北京-CAMS、北京_RADI、香河、徐州.使用到的具体参数是440,675,870nm波段的气溶胶光学厚度、单次散射反照率、不对称因子,440~870nm的Ångström指数,太阳天顶角和水汽柱含量,用于输入SBDART辐射传输模式计算气溶胶直接辐射强迫;大气层顶、地表向下和向上短波辐射通量,用于验证SBDART辐射传输模式模拟结果.站点详细信息见表1.表1华北地区AERONET站点信息Table 1 The information of AERONET sites in north China站点经纬度高程(m) 等级时间范围北京 (116.38°E,39.98°N)92 2.0 2013-01~2016-12北京-CAMS(116.32°E, 39.93°N)106 2.0 2013-01~2016-12北京_RADI(116.38°E, 40.00°N)59 1.5 2013-01~2016-12香河 (116.96°E,39.75°N)36 2.0 2013-01~2016-12徐州 (117.14°E,34.22°N)59 1.5 2013-07~2016-121.1.2 CALIOP卫星遥感数据 CALIOP搭载在2006年发射的CALIPSO卫星上,通过发射532nm和1064nm的激光脉冲,可以得到1064nm通道后向散射信号和532nm 2个正交偏振(平行和垂直)通道后向散射信号,从而提供全球高分辨率的气溶胶和云的垂直分布信息,包括后向散射系数、退偏比、色比和消光系数等光学参数[20-22].CALIOP每16 d可以获得一次全球气溶胶和云层的三维信息.本文使用CALIOP V4.10版本Level 2.0气溶胶廓线数据、Level 2.0气溶胶垂直特征数据(VFM)和Level 1.0数据.Level 2.0气溶胶廓线数据的水平分辨率是5km,垂直分辨率是60m(-0.5~8.2km高度范围),提供的参数有地表高程数据、532nm和1064nm 气溶胶消光系数、532nm和1064nm气溶胶后向散射系数和质量控制参数等.利用532nm气溶胶消光系数表示气溶胶垂直分布信息,对数据进行质量控制的方法和Winker等[23]类似,主要有:①无云;12期 侯 灿等:华北地区沙尘天气垂直气溶胶直接辐射强迫 5171②AVD =3;③CAD_Score 10002−≤≤−;④Ext_QC =0,1;⑤-1532nm 0Ext_Coef 1.25 km ≤≤;⑥0Ext_≤-1532nmCoef_Unc 99.9km ≤.其中,AVD =3表示是气溶胶;CAD_Score 用于评价云-气溶胶识别算法的可信度;Ext_QC 用于评价气溶胶消光系数的数据质量;532nm Ext_Coef 是532nm 气溶胶消光系数;532nm Ext_Coef_Unc 是532nm 气溶胶消光系数的不确定度.对数据进行质量控制后,垂直方向上进行五点平滑,以增加信噪比,并将垂直分辨率插值到0.3km.Level 2.0气溶胶垂直特征数据(VFM)和Level 1.0数据的水平分辨率为333m,垂直分辨率为30m (-0.5~8.2km 高度范围),利用Level 1.0数据的Total Attenuated Backscatter 532参数识别云、气溶胶和气体分子,进而利用Level 2.0气溶胶垂直特征数据(VFM)的Feature Classification Flags 参数识别气溶胶具体类型,分析气溶胶垂直分布特征. 1.2 区域划分和个例选择研究华北地区沙尘天气垂直气溶胶直接辐射强迫,需满足条件:(1)SBDART 辐射传输模式的关键输入参数存在观测数据;(2)440AOD 0.4≥,确保AERONET 反演单次散射反照率和复折射指数时误差小[18-19];(3)过境的CALIOP 气溶胶廓线数据在质量控制之后,0~8km 高度范围气溶胶垂直分布信息尽可能完整,减小估算垂直气溶胶直接辐射强迫的误差;(4)沙尘天气,即CALIOP 的VFM 数据识别出大量纯净沙尘型气溶胶或者污染沙尘型气溶胶.CALIOP 数据时间分辨率低,重返周期约16d,以表1中地基站点为中心选取半径为50 km 或者100km 圆域内卫星过境数据,卫星过境天数过少,无法选出同时满足上述4个条件的日期开展研究.为提高数据的利用率,将地基站点附近研究区域扩大,参考CALIOP L3全球数据是1.0×2.5 deg grid,华北地区有AERONET 站点的格点区域为(39°N~40°N, 115°E~117.5°E)和(34°N~35°N,115°E~117.5°E).北京、北京-CAMS 、北京_RADI 、香河4个站点位于(39°N~40°N,115°E~117.5°E)区域内,徐州站点位于(34°N~35°N,115°E~117.5°E)区域内.针对(39°N~40°N,115°E~117.5°E)和(34°N~ 35°N,115°E~117.5°E),CALIOP 卫星过境数据分别有17,19d,去除OMI 、MODIS 、AERONET 数据缺测和440AOD 0.4<的情况,分别有10,15d 可选择.CALIOP 数据质量控制之后会剔除部分数据,从这10,15d 中选择质量控制之后0~8km 高度范围CALIOP 数据完整且是沙尘天气的日期开展研究.满足条件的日期是2013年3月17日、2013年10月27日、2014年4月14日、2015年3月7日(39°N ~40°N,115°E~117.5°E);2014年4月7日、2015年4月10日、2016年4月12日、2016年5月5日(34°N ~35°N,115°E~117.5°E).为研究华北地区沙尘天气垂直气溶胶直接辐射强迫的共性,这8d 沙尘天气均保留.这8d 卫星过境时间均为夜间且1d 只有1条卫星过境数据.气溶胶垂直分布白天和夜间存在差异,但由于CALIOP 数据量过少,忽略气溶胶垂直分布的日际变化,以1.0×2.5 deg grid 区域内卫星过境数据作为当天气溶胶垂直分布信息. 1.3 研究方法1.3.1 气溶胶直接辐射强迫和直接辐射强迫效率计算方法 气溶胶直接辐射强迫是指晴空条件下有无气溶胶的净辐射通量的差值.给定高度Z 、大气层顶(TOA)、地表(SFC)的气溶胶直接辐射强迫(ADRF)计算公式为[13,24]: aer noaerADRF =NF NF Z Z Z − (1) aer noaer TOA TOA TOA ADRF =NF NF − (2)aer noaerSFC SFC SFC ADRF =NF NF − (3)down up NF =F F − (4)式中:F down 和F up 分别是向下和向上辐射通量.辐射通量是指单位时间内通过任意表面的辐射能量[25].在大气辐射传输过程中,以向下为正方向,向上为负方向.以大气层顶为例,向下辐射通量表示进入地气系统的辐射能量,向上辐射能量表示反射回外太空的辐射能量;aer NF 和noaer NF 分别是有气溶胶和无气溶胶时的净辐射通量;ADRF 是气溶胶直接辐射强迫.大气层的气溶胶直接辐射强迫是大气层顶(TOA ADRF )和地表气溶胶直接辐射强迫(SFC ADRF )的差值[26-27],即ATM TOA SFC ADRF =ADRF ADRF − (5) 气溶胶直接辐射强迫效率定义为单位气溶胶光学厚度的气溶胶直接辐射强迫,即550ADRF/AOD ,去除了气溶胶直接辐射强迫对气溶胶光学厚度的依赖性,便于分析气溶胶光学特性对气溶胶直接辐射强迫的影响.由于AERONET 数据没有550nm 气溶胶光学厚度,利用440,870nm 气溶胶光学厚度和5172 中 国 环 境 科 学 40卷440~870nm 的Ångström 指数插值得到550nm 气溶胶光学厚度,插值方法为[28]1232AE23AOD AOD (/)λλλλλλ−=× (6)1212-12AE (ln(AOD /AOD ))/ln(/)λλλλλλ=− (7) 式中:1λ,2λ,3λ分别为440,870,550nm.1.3.2 SBDART 辐射传输模式模拟 SBDART 辐射传输模式是一个用于计算晴空和有云条件下地球大气和地表的平面平行大气辐射传输的程序包[29].本文使用版本2.4进行模拟计算,该版本采用离散纵坐标法,LOWTRAN -7或者MODTRAN -3以及米散射计算大气辐射传输,提供了高达6组大气廓线,40个辐射传输流,65个大气层,波长范围覆盖红外、可见光和紫外波段,计算结果和地基观测数据吻合较好,相对误差小于3%[30-31].本文利用SBDART 辐射传输模式计算晴空条件下0.25~4.0um 短波波段的从大气层顶到地表的有无气溶胶的向下和向上辐射通量.有气溶胶时,运行SBDART 辐射传输模式采用四流近似,45个大气层,垂直分辨率设为0.3km .模式的关键输入参数有:整层气溶胶光学特性(440,675,870nm 气溶胶光学厚度、单次散射反照率、不对称因子和440~870nm 的Ångström 指数),气溶胶垂直分布信息(532nm 气溶胶消光系数),水汽柱含量,太阳天顶角,臭氧柱含量,地表反照率.整层气溶胶光学特性、水汽柱含量和太阳天顶角数据均来自AERON ET Version 2 Inversions 数据集,可以用来控制整层估算误差.单次散射反照率、不对称因子利用440,675,870nm 处数值线性内插或者外插到整个短波波段,气溶胶光学厚度利用440,675,870nm 处数值对数内插到440~ 870nm 范围内,结合Ångström 指数外插到440~ 870nm 范围外波段.气溶胶垂直分布信息来自CALIOP Level 2.0气溶胶廓线数据.臭氧柱含量数据来自OMI 传感器的Daily L3 Global 0.25*0.25 deg grid 数据[32-33].地表反照率数据来自MODIS 的日均融合产品MCD43D51[34-35].整层气溶胶光学特性、水汽柱含量和太阳天顶角一天多组数据,8d 沙尘天气共有65组数据,以1.0×2.5deg grid 区域内各站点瞬时值输入SBDART 模式.气溶胶垂直分布信息、臭氧柱含量和地表反照率一天一组数据,以1.0×2.5 deg grid 区域内水平方向的平均值输入SBDART 模式.无气溶胶时,运行SBDART 辐射传输模式将气溶胶输入参数关闭,即无整层气溶胶光学特性和气溶胶垂直分布信息,其他输入参数保持不变.利用式(1)~式(5)计算得到高度Z 、大气层顶、地表、大气层的瞬时气溶胶直接辐射强迫,进而计算得到瞬时气溶胶直接辐射强迫效率和日均气溶胶直接辐射强迫.SBDART 模式给出的气溶胶垂直分布是假定气溶胶消光系数随高度指数下降,将上述模拟过程中气溶胶垂直分布信息改为SBDART 模式给出的气溶胶垂直分布,其它输入参数保持不变,计算得到高度Z 、大气层顶、地表、大气层的瞬时气溶胶直接辐射强迫,进而计算得到日均气溶胶直接辐射强迫.对比两种模拟结果,探讨气溶胶垂直分布对大气层顶、地表、大气层的气溶胶直接辐射强迫和气溶胶直接辐射强迫垂直分布特征的影响. 2 结果和讨论2.1 气溶胶垂直分布特征已有研究表明,532nm 总衰减后向散射系数为4.5×10-3~0.1km -1⋅sr -1的部分代表的是云,即图1中红色至白色区域;0.8×10-3~4.5×10-3km -1⋅sr -1的是气溶胶粒子,即绿色至橙色区域;0.1×10-3~0.8×10-3km -1⋅sr -1的是气体分子,即蓝色区域[36-38].由图1可以看出,CALIOP 过境的格点区域地表及以上3km 范围有明显的绿色至橙色区域,气溶胶粒子集中分布在该高度范围,4~5km 范围存在气溶胶粒子,但含量较少,5km 以上绿色至橙色区域已不明显,气溶胶粒子含量很少.计算CALIOP 过境的格点区域内卫星数据水平方向的平均值,以532nm 气溶胶消光系数廓线表示气溶胶垂直分布.图2可以看出,气溶胶消光系数垂直分布特征明显,并非SBDART 模式假定的气溶胶消光系数随高度指数衰减的特征.高值区在3km 以下,最大值能达到1.38km -1,近地层污染严重,3km 以上气溶胶消光系数数值小于0.2km -1.2013年3月17日和2016年4月12日气溶胶消光系数垂直方向上为双峰型结构,峰值分别为(0.6km,0.86km -1)、(3.9km,0.18km -1)和(0.6km,0.51km -1)、(3.0km,0.32km -1).2013年10月27日、2014年4月7日和2015年4月10日3.5km 以下气溶胶消光系数随高度增加而减小,3.5km 以上气溶胶消光系数趋近于12期 侯 灿等:华北地区沙尘天气垂直气溶胶直接辐射强迫 51730.2015年3月7日气溶胶消光系数垂直方向上为单峰型结构,峰值为(1.2km,0.54km -1).2014年4月14日和2016年5月5日气溶胶消光系数垂直方向上波动性变化.图1 CALIOP 532nm 总衰减后向散射系数垂直剖面(km -1⋅sr -1)Fig.1 CALIOP altitude -orbit cross -section of total 532nm attenuated backscattering ( km -1⋅sr -1)左右列白色直线划定范围分别表示CALIOP 过境的格点区域(39°N~40°N,115°E~117.5°E)和(34°N~35°N,115°E ~117.5°E);红色实线表示地表高度;(a)2013-03-17,(c)2013-10-27,(e)2014-04-14,(g)2015-03-07;(b)2014-04-07,(d)2015-04-10,(f)2016-04-12,(h)2016-05-05图2 CALIOP 532nm 气溶胶消光系数区域平均廓线Fig.2 CALIOP area averaged prifiles of 532nm aerosol extinction coefficient(a)(39°N~40°N,115°E~117.5°E),(b)(34°N~35°N,115°E ~117.5°E)5174 中 国 环 境 科 学 40卷由图3可见,这8d 以纯净沙尘型气溶胶和污染沙尘型气溶胶为主,污染大陆型气溶胶和烟雾为辅.纯净沙尘型气溶胶和污染沙尘型气溶胶位于上层,低层为污染大陆型气溶胶和烟雾,且污染大陆型气溶胶集中在0~1km 范围,烟雾高度相对较高,这一结论与Tao 等[39-40]给出的华北地区灰霾天气气溶胶分层结论类似.图3 CALIOP 气溶胶垂直特征掩模数据垂直剖面Fig.3 CALIOP altitu de -orbit cross -section of aerosol vertical feature mask data左右列白色直线划定范围分别表示CALIOP 过境的格点区域(39°N~40°N,115°E~117.5°E)和(34°N~35°N,115°E~117.5°E);(a)2013-03-17,(c)2013-10-27,(e)2014-04-14,(g)2015-03-07;(b)2014-04-07,(d)2015-04-10,(f)2016-04-12,(h)2016-05-052.2 气溶胶直接辐射强迫和垂直分布影响 2.2.1 结果验证与误差分析 利用SBDART 模式计算晴空条件下有气溶胶时0.25~4.0um 短波波段大气层顶和地表瞬时向下、向上辐射通量,与AERONET 反演结果进行对比(图4).大气层顶向下辐射通量的回归参数R 2为0.998,平均误差为-3.41W/m 2,平均相对误差是0.98%,地表向下辐射通量的回归参数是0.998,平均误差为-6.86W/m 2,平均相对误差为2.13%.向下辐射通量的模式模拟结果和AERONET 的反演结果可以很好的吻合. AERONET 的反演算法中,大气辐射传输模式也是离散纵坐标法[18],而且SBDART 模式模拟和AERONET 反演辐射通量时的输入参数气溶胶光学特性、水汽柱含量和太阳天顶角的数据均来自AERONET,输入数据相同,因此向下辐射通量的验证精度很高.大气层顶向上辐射通量的回归参数为0.972,平均误差为-4.78W/m 2,平均相对误差为2.89%,地表向上辐射通量的回归参数为0.861,平均误差为-7.12W/m 2,平均相对误差为13.73%.向上辐射通量的模式模拟结果和AERONET 的反演结果也可以很好的吻合,但相比向下辐射通量的验证结果,向上辐射通量的拟合效果相对较弱.这是因为SBDART 模式模拟时的地表反照率数据来自MODIS,而AERONET 反演时的地表反照率数据是经过多次检验的气候均值.地表反照率在大气辐射传输过程中对向上辐射通量的影响大于对向下辐射通量的影响,而且对地表的影响最强.整体来说,利用SBDART 模式模拟的结果精度高,向下辐射通量的平均相对误差不超过3%,向上辐射通量的平均相对误差不超过14%.12期 侯 灿等:华北地区沙尘天气垂直气溶胶直接辐射强迫 5175图4 SBDART 模式模拟和AERONET 反演辐射通量对比结果Fig.4 Comparisons between the SBDART simulated and AERONET inversion products of SW fluxes(a)大气层顶向下辐射通量,(b)地表向下辐射通量,(c)大气层顶向上辐射通量,(d)地表向上辐射通量2.2.2 日均气溶胶直接辐射强迫和垂直分布影响 由图5可以看出,日均550nm 气溶胶光学厚度为0.66~2.17,输入CALIOP 气溶胶廓线模拟得到的大气层顶、地表和大气层的日均气溶胶直接辐射强迫分别为-38.41~-88.44,-74.03~-225.86,9.06~ 137.42W/ m 2.大气层顶和地表的日均气溶胶直接辐射强迫为负值,大气层的日均气溶胶直接辐射强迫为正值,说明气溶胶在地气系统和地表产生冷却效应,在大气层产生增温效应.气溶胶吸收和散射入射的短波太阳光,使得入射太阳光部分能量留在地球大气中,到达地表的能量被衰减,从而气溶胶在大气层产生增温效应,在地表产生冷却效应.大气层增温,地表降温,会影响大气温度层结,有利于逆温层的产生,从而可能导致局地大气环流发生变化[41].由表2可知,本文模拟的气溶胶直接辐射强迫绝对值偏高.气溶胶直接辐射强迫绝对值随着光学厚度的增大而增大,考虑到本文的气溶胶光学厚度数值偏高,结合短波辐射通量的验证效果好,认为本文模拟的大气层顶、地表和大气层的气溶胶直接辐射强迫结果合理.Yu 等[42]的研究结果和本文接近,两者均模拟的是华北地区春季沙尘个例,气溶胶来源和组分接近,而其他研究结果和本文存在一定的差异,尤其是西北地区大气层顶气溶胶直接辐射强迫出现正值,这是因为大气层顶气溶胶辐射强迫对气溶胶吸收特性最为敏感,西北地区研究时段的气溶胶粒子吸收性较强.0.511.522.532013-03-172013-10-272014-04-142015-03-072014-04-072015-04-102016-04-122016-05-05日期550n m 气溶胶光学厚度5176中 国 环 境 科 学 40卷-120-90-60-3002013-03-172013-10-272014-04-142015-03-072014-04-072015-04-102016-04-122016-05-05日期日均气溶胶直接辐射强迫(W /m 2)-300-250-200-150-100-5002013-03-172013-10-272014-04-142015-03-072014-04-072015-04-102016-04-122016-05-05日期日均气溶胶直接辐射强迫(W /m 2)501001502002013-03-172013-10-272014-04-142015-03-072014-04-072015-04-102016-04-122016-05-05日期日均气溶胶直接辐射强迫(W /m 2)图5 日均550nm 气溶胶光学厚度和大气层顶、地表、大气层的气溶胶直接辐射强迫Fig.5 Daily average values of aerosol optical depth at 550 nm, aerosol direct radiative forcing at TOA, at the surface, and in theatmosphere黑色斜线为输入CALIOP 观测的气溶胶廓线的模拟结果,黑色网格为输入SBDART 模式的气溶胶廓线的模拟结果表2 中国地区气溶胶光学厚度和大气层顶、地表、大气层的气溶胶直接辐射强迫(W/m 2)Table 2 Aerosol optical depth, aerosol direct radiative forcing at TOA, at the surface, and in the atmosphere (W/m 2) in China站点 区域 类型时间 AOD ADRF(T OA) ADRF(SFC) ADRF(A T M) 参考文献-塔克拉玛干沙漠 沙尘气溶胶 2006-07-26~310.4~0.9 (532nm) 14.11 -64.72 78.83 [43] 太湖 长江三角洲沙尘和沙尘、人为污染混合气溶胶2009-03-14~17和 2009-04-25~260.61±0.21和0.79±0.23(440nm) -13.6 和-21.4 -36.8 和-48.223.2 和26.8[44]敦煌 西北 沙尘气溶胶 2001-04~05 0.05~1.38 (500nm)-1.96~-63.26-4~-163.35 1.45~122.99 [27]民勤和SACOL 西北 沙尘气溶胶 2010-04-24~300.20~0.65 5.93~35.7 -6.3~-30.94 16.77~56.32 [45]SACOL西北局地沙尘和人为污染混合气溶胶 2012-09-03、04、21、280.270~0.423(440nm)-12.71-25.40 12.69 [46]12期 侯 灿等:华北地区沙尘天气垂直气溶胶直接辐射强迫 5177续表2站点 区域 类型 时间 AOD ADRF(T OA) ADRF(SFC) ADRF(A T M) 参考文献敦煌 西北 沙尘气溶胶 2012-04-01~06-12 0.28±0.21 (500nm) -25.2~11.9 -3.2~-79.4 2.2~25.1 [47] SACOL 西北 沙尘气溶胶(沙尘暴) 2007-03-28 全天最大值2.15(440nm) 39.04-146.54 185.58 [48]北京 华北 沙尘气溶胶 2001-2014年春季沙尘个例1.42~2.32 (440nm) -65.88~-115.65-166.66~-236.02 86.72~133.67 [42] 北京、香河、徐州华北沙尘和沙尘、人为污染混合气溶胶#0.66~2.17 (550nm)-38.41~-88.44-74.03~-225.86 9.06~137.42本文注:#具体时间为2013-03-17、2013-10-27、2014-04-14、2015-03-07(39~40°N,115~117.5°E)和2014-04-07、2015-04-10、2016-04-12、2016-05-05 (34~35°N,115~117.5°E)由表3可见,大气层顶、地表、大气层的日均气溶胶直接辐射强迫的两种模拟结果数值接近,相对误差绝对值基本在3%以内,气溶胶垂直分布对大气层顶、地表、大气层的气溶胶直接辐射强迫影响很小.以往研究有类似结论,但同时指出强吸收性气溶胶粒子垂直分布对大气层顶气溶胶直接辐射强迫影响明显[8,11].本文沙尘天气多为纯净沙尘型、污染沙尘型、污染大陆型气溶胶和烟雾的混合物,440nm 单次散射反照率大于0.8,气溶胶吸收性弱,气溶胶垂直分布对大气层顶气溶胶直接辐射强迫影响小.表3 日均气溶胶直接辐射强迫误差(W/m 2)和相对误差(%) Table 3 The error (W/m 2) and relative error (%) of dailyaverage values of aerosol direct radiative forcing日期误差(大气层顶) 误差 (地表) 误差(大气层)相对误差 (大气层顶) 相对误差(地表)相对误差(大气层)2013-03-17 1.41 0.20 1.21 -1.59 -0.090.88 2013-10-27 0.29 0.06 0.23 -0.53 -0.030.19 2014-04-14 1.33 0.10 1.23 -1.57 -0.05 1.21 2015-03-07 0.54 0.09 0.45 -1.01 -0.080.69 2014-04-07 0.80 0.06 0.74 -1.76 -0.05 1.08 2015-04-10 -0.49 -0.09 -0.40 1.28 0.10-0.752016-04-12 1.42 -0.13 1.55 -2.15 0.1717.11 2016-05-05 -0.30 0.04 -0.34 0.68 -0.05-1.13由图6可见,日均气溶胶直接辐射强迫为负值,整体趋势是随着高度的增加绝对值逐渐减小.在大气辐射传输过程中,向下辐射通量和向上辐射通量均是从大气层顶到地表逐渐减小.气溶胶的吸收散射作用使得向下辐射通量的衰减增强,减小向下辐射通量,且大多情况气溶胶使得向上辐射通量增大,从而使得同一高度层净辐射通量减小,因此从大气层顶到地表的气溶胶直接辐射强迫基本是负值.同时,气溶胶对向下辐射通量的影响一般大于对向上辐射通量的影响,从大气层顶到地表,向下辐射通量的累积衰减作用逐渐增强,气溶胶直接辐射强迫的绝对值从大气层顶到地表逐渐增大.对比输入2种气溶胶廓线的0~8km 日均气溶胶直接辐射强迫廓线,气溶胶垂直分布对直接辐射强迫垂直分布特征影响明显.同一高度日均气溶胶直接辐射强迫最大差值能达到31.18W/m 2,最小差值能达到-18.86W/m 2.相比较输入CALIOP 观测的气溶胶廓线的模拟结果,输入SBDART 模式的气溶胶廓线模拟的直接辐射强迫垂直方向上平滑,这是因为SBDART 气溶胶廓线的气溶胶消光系数从地表到大气层顶随着高度增加指数衰减,也进一步说明了气溶胶垂直分布对直接辐射强迫垂直分布特征的影响.2468-250-200-150-100日均气溶胶直接辐射强迫(W/m 2)高度(k m )02468-120-100-80-60日均气溶胶直接辐射强迫(W/m 2)高度(k m )。

气溶胶在大气中的作用气溶胶在大气中的作用,这可是个有趣的话题呢!你知道吗,气溶胶就像是天空中的“小精灵”,它们虽然肉眼看不见,却在空气中四处游荡,扮演着各种重要角色。

想象一下,阳光洒下来,空气中漂浮着一些微小的颗粒,正是这些气溶胶在默默地工作,让阳光的温暖透过来。

它们就像是在天空里搭建了一座座微型的“桥梁”,帮助阳光传播。

可别小看这些小家伙,它们可真是气候变化的“幕后黑手”哦!再说说,气溶胶的来源。

很多时候,它们是自然界的产物,比如火山喷发、海洋的浪花、甚至是森林里的植物释放的气体。

想象一下,火山喷发时,浓烟四起,天空变得阴沉沉的,气溶胶就是这些灰烬和烟雾的组成部分。

可不仅仅是自然界,城市里的汽车排放、工厂的废气,也都贡献了不少气溶胶。

这些气溶胶就像是城市里的“隐形毒药”,在不知不觉中影响着我们的呼吸和健康。

说到健康,气溶胶在这里的角色可真复杂。

它们有时候是朋友,有时候却是敌人。

比如说,某些气溶胶能帮助我们过滤空气中的有害物质,像个“保护伞”,为我们提供相对清新的空气。

但另一方面,某些污染物质的气溶胶,却会让我们咳嗽、打喷嚏,甚至引发各种呼吸道疾病。

就像是吃了一口好吃的蛋糕,却发现里面藏着一颗“石头”,这让人哭笑不得。

气溶胶在云的形成中也扮演着重要角色。

你有没有注意过,天空中的云朵形状各异,有的像棉花糖,有的像大海中的波浪?这些云的形成,离不开气溶胶的“帮忙”。

当空气中的水蒸气遇到气溶胶时,就会凝结成小水滴,慢慢聚集,形成了可爱的云朵。

气溶胶就像是在给水蒸气提供“家”,让它们不再孤单,变成了云的好朋友。

哇,简直是天空中的社交达人!再说,气溶胶还会影响降雨。

研究表明,某些气溶胶可以抑制降雨的形成,让一些地方变得干旱。

你可以想象一下,阳光明媚,天气晴好,却因为气溶胶的“捣乱”,雨水迟迟不来,干旱的土地渴望着滋润。

这就像是一个期待已久的聚会,却因为某个小细节变得冷场,真让人心塞。

相反,有些气溶胶又能促进降雨,像是为干渴的土地带来甘霖,让万物复苏,真是个让人又爱又恨的小家伙。

气溶胶的名词解释气溶胶是指在气体中悬浮的微小固体或液体颗粒,其尺寸在大气中的运动受到浮力和扩散的影响。

气溶胶的颗粒种类丰富,包括颗粒物质、生物颗粒和溶液微滴等。

这些微小的颗粒可以来自于自然界,例如沙尘、花粉和海水雾等,也可以来自人为活动,如工业废气和汽车尾气。

气溶胶在环境科学和大气物理中起着重要的作用。

它们具有广泛的分布和透明性,能够通过大气层传播到不同地区,影响到人类和生态系统的健康与生存。

此外,气溶胶还参与了气候变化和空气质量等重要环境问题的形成过程。

首先,气溶胶对大气的辐射平衡具有重要影响。

在大气中,气溶胶能够吸收、散射和反射太阳辐射,从而影响到地球表面的辐射收入以及大气层的温度变化。

一些黑碳和有机碳颗粒吸收太阳辐射,导致地表温度升高,进而加剧全球变暖过程。

另一方面,硫酸盐等明亮的气溶胶颗粒会增加大气中的反射率,使更多的太阳辐射返回太空,对气候起到冷却效应。

与此同时,气溶胶对大气的化学反应和云形成具有显著影响。

气溶胶颗粒在大气中吸附了许多有害物质和光敏化合物,使它们能够参与大气中的化学反应。

例如,硫酸盐颗粒可与氨气反应生成硫酸铵,这种反应对大气酸化过程至关重要。

此外,气溶胶还能促进云滴的形成。

大气中的气溶胶颗粒可作为云凝结核,通过吸湿来形成云滴,进而影响云的辐射特性和水循环。

对于人类健康和空气质量而言,气溶胶的影响同样不可忽视。

细颗粒物(PM2.5)是指直径小于2.5微米的颗粒物,它们可以悬浮在空气中较长时间,被人们吸入后对呼吸系统和心血管系统产生严重影响。

细颗粒物的主要来源包括燃煤和机动车尾气等。

此外,气溶胶中携带的细菌、病毒和过敏原等生物颗粒也会引发呼吸道感染和过敏反应。

为了提高空气质量和减少气溶胶对环境的污染,我们可以通过多种方式来控制气溶胶排放和传播。

例如,工业企业可以采用先进的排放控制技术,提高污染物的去除效率。

此外,交通运输部门可以推广使用清洁能源汽车,减少尾气排放。

此外,个人也可以通过减少空调使用、骑自行车和步行等方式来减少个人对气溶胶的暴露。

气溶胶和气候变化人们越来越重视空气污染,但很多人不知道,与环境问题息息相关的气溶胶,与云和降水有着千丝万缕的联系。

美国马里兰大学大气海洋系教授、国家千人计划专家、北京师范大学全球变化与地球系统科学研究院“云、气溶胶及其气候效应”国家重大研究项目首席科学家李占清的研究正是针对气溶胶这种大气中的微小粒子。

自2004年以来,李占清带领团队在国内外开展了许多相关的实验研究。

他的研究揭示了地面气溶胶浓度对云高度和云厚度的显著影响,以及由此引起的降水频率和强度的变化,即大气中颗粒物浓度的增加可以显著影响云的形成和发展以及伴随的降水过程。

在干旱地区或季节,颗粒物的增加会抑制降水;在潮湿地区或季节,颗粒物的增加会增加降水和暴雨的强度。

“气溶胶对地面和整层大气的总辐射收支影响并不是特别大,但对地面和大气分别所起的作用大。

气溶胶通过散射和吸收使得到达地面的太阳能全天减少20瓦/平方米(白天减少40瓦/平方米);受气溶胶影响,地面可明显降温。

同时,大气吸收能量也很多。

在这种情况下,大气变暖,地面变冷,使得大气变得更稳定,污染物更难排放,污染越来越严重,最后只能听天由命寄希望于冷空气暴发。

”李占清解释说,“因此,由煤烟或植物燃烧所产生的黑炭气溶胶最不利于大气环境的改善。

它们不仅自身构成严重污染,还将其他污染物‘劫持’在近地面边界层内,造成重度污染。

”李占清指出,在分析温度变化的原因时,不容易区分气溶胶、温室气体、热岛效应、天气过程或其他影响因素。

这也是全球变化研究的热点和难点。

气溶胶对降水影响也类似。

“对我国而言,50年来降水趋势总体呈现出明显的‘南涝北旱’的大趋势。

这样的趋势定性来讲,与气溶胶浓度的空间发布和时间变化可能引起的降水变化一致,气溶胶增加,在湿润地区降水的概率增大,但在干燥地区降水的概率减小。

当然,一致并不一定说明它就是成因,更不能说是唯一原因。

大气环流变化、全球变暖等许多气象因素可能对‘南涝北旱’的降水分布有影响,但是至少可以认为气溶胶是可以贡献到降水趋势中的。